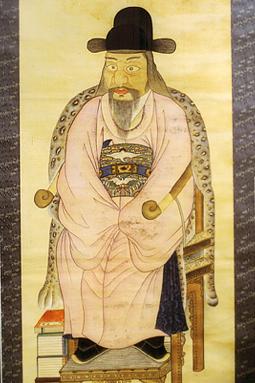

1. 生涯

尹瓘の生涯は、高麗が北方民族との関係に苦慮し、内政改革を進める中で、軍事と政治の両面で重要な役割を果たした時代と重なる。

1.1. 生誕と家系

尹瓘は1040年7月12日(陰暦6月1日)、坡平尹氏の出身として生まれた。坡平尹氏は、高麗の建国に貢献した三韓功臣である尹莘達(ユン・シンダル)を始祖とする家系であり、尹瓘は尹莘達の4代目の子孫にあたる。彼の父は検校少府少監を務めた尹執衡(윤집형ユン・ジブヒョン韓国語)である。母に関する記録は残されていない。妻は仁川李氏の女性で、上将軍李成幹(이성간イ・ソンガン韓国語)の娘であった。夫婦の間には尹彦仁(윤언인ユン・オニン韓国語)、尹彦純(윤언순ユン・オンスン韓国語)、尹彦植(윤언식ユン・オンシク韓国語)、尹彦頤(윤언이ユン・オニ韓国語)、尹彦旼(윤언민ユン・ヨンミン韓国語)の5人の息子と2人の娘をもうけた。このうち2人の息子は僧侶になったと伝えられている。

1.2. 初期官職と改革

尹瓘は文宗の治世に科挙の文科に合格し、官僚としての道を歩み始めた。初期には拾遺、補闕などの職を歴任し、1087年(宣宗4年)には閤門祗候となり、出推使として光州、清州、忠州を視察した。

粛宗が即位した1095年には左司郎中となり、粛宗の戴冠を知らせる国信使として兄の任懿(임의イム・ウィ韓国語)と共に遼に派遣された。1098年には中書舎人、東宮侍学士を兼任し、趙珪(조규チョ・ギュ韓国語)と共に再び宋に使節団として派遣され、粛宗の即位を伝えた。1099年には右諫議大夫、翰林侍講学士となったが、当時の左諫議大夫任懿と姻戚関係にあったため、中書省の建議により自ら辞任した。

1101年には枢密院知奏事となり、同年9月に南京開創都監が設置されると、平章事崔思諏(최사추チェ・サチュ韓国語)らと共に楊州に派遣され、宮殿の敷地を探すなど、南京(現在のソウル)建設事業を積極的に推進した。この結果、1104年5月には現在のソウル地域に南京宮が建設された。1102年には知貢挙として李宏(이굉イ・フェン韓国語)らと共に進士試験を主管し、その後、御史大夫、枢密院副使などを歴任した。1103年には吏部尚書兼同知枢密院事、さらに知枢密院事兼翰林学士承旨に昇進した。

粛宗の治世において、尹瓘は大覚国師義天(의천ウィチョン韓国語)と共に粛宗の側近として活動し、様々な改革政策を推進した。彼は義天と共に時事改革を担当し、王権の強化を目指して南京建設、金属貨幣流通策の実施、新法の制定と施行を行った。また、既存の豪族を抑制し、科挙や推薦制度を通じて新進官僚を選抜するなど、政治体制の刷新にも尽力した。

2. 女真族征伐と東北九城

尹瓘の生涯で最も特筆すべき業績は、女真族に対する軍事活動と、それに伴う北方領土の確保である。

2.1. 背景と初期の対立

高麗の東北面と接する曷懶甸(갈라전カルラジョン韓国語)地域には、女真族が居住していた。彼らは高麗の国境地帯を往来し、自らの産物を生活必需品と交換していた。一部の女真族の首長は高麗を宗主国として入朝し、高麗は彼らに官職を与えたり、投降者には土地を与えて定着させたりするなど、懐柔策をとっていた。

しかし、1106年頃から烏雅束(ウヤソ)を中心に女真族が統一的な勢力を形成し始め、高麗への攻撃を計画するようになった。1103年(粛宗8年)には烏雅束の勢力が咸興付近にまで進出し、高麗軍と女真軍は衝突寸前の状態となった。翌年には完顔部の騎兵が定州の関所の外まで侵入する事態も発生した。

この頃から高麗国内では女真族征伐の世論が高まり、尹瓘もまた女真族を討伐すべきであるという立場を堅持した。粛宗時代後半に提起された女真征伐論は、女真族の興隆と高麗東北面への侵入という客観的な情勢変化に加え、高麗国内の政治状況も要因となっていた。1104年に女真族が高麗に侵攻した際、尹瓘は東北面兵馬行営使として初の女真征伐に臨んだが、戦況は不利に傾き、一時的に講和を結んで撤退せざるを得なかった。

2.2. 別武班の創設

初期の女真族征伐の失敗を経験した尹瓘は、高麗軍が女真族の騎兵に対抗できる強力な騎兵部隊を欠いていることを痛感した。彼は粛宗に、軍を再編し、精鋭の騎兵部隊を含む専門的な軍隊を育成する許可を求めた。

尹瓘の建議により、女真族への対策として特殊部隊「別武班(별무반ピョルムバン韓国語)」が創設された。別武班は、全国の馬を持つ者を「神騎(騎兵)」として編入し、20歳以上の科挙を受けない男子を「神歩(歩兵)」として編入した。さらに、僧侶たちも軍隊として組織された。すなわち、別武班は神騎と神歩を中心に編成され、正規軍と同様に四季を通じて厳しい訓練を受けた。

2.3. 第一次大規模征伐と九城築造

1107年(睿宗2年)、女真族の動向が再び不穏になったとの報告を受け、尹瓘は女真族討伐を強く主張した。王命により、尹瓘は女真征伐軍の元帥に任命され、副元帥の知枢密院事呉延寵(オ・ヨンチュン)と共に、別武班を主力とする総勢17万の大軍を率いて出征した。

高麗軍は中・左・右の3軍に編成され、さらに水軍も動員された。尹瓘はまず女真族を攻撃するふりをして後退し、その後、捕らえていた女真族の許貞(허정ホ・ジョン韓国語)や羅弗(나불ナブル韓国語)らを送り返すと偽りの通告をした。これに誘われた女真族の首長が400人余りの護送兵を送ってきたところを、尹瓘と呉延寵は彼らを誘い込み、ほぼ全滅させて捕らえた。

この捕虜を囮として女真族を誘惑した後、尹瓘は別に5万3,000人の部隊を編成し、定州に到着。中軍は金漢忠(김한충キム・ハンチュン韓国語)、左軍は文冠(문관ムン・グァン韓国語)、右軍は金徳珍(김덕진キム・ドクチン韓国語)が指揮を執り、水軍は船兵別監梁惟(양유ヤン・ユ韓国語)らが2,600人で都鱗浦(도린포ドリンポ韓国語)の海から攻撃した。尹瓘軍の奇襲攻撃に押された女真族が冬音城(동음성トンウムソン韓国語)に隠れると、精鋭部隊を編成して追撃し、再起する隙を与えずに撃破した。他の女真軍が隠れる石城は拓俊京(チョク・チュンギョン)に攻撃させ、敗走させて殲滅した。

この征伐により、女真族の戦略的拠点は135ヶ所が制圧され、敵の戦死者は4,940人、捕虜は130人に上るという大功を挙げた。戦勝報告後、尹瓘は奪還した各地に将帥を派遣して国土を画定し、9つの城(東北九城、동북 9성トンブク・クソン韓国語)の築造を監督した。

現在の9城の正確な位置は不明確だが、一般的には咸州、英州、雄州、吉州、福州、公険鎮、通泰鎮、真陽鎮、崇寧鎮と推定されている。学者によっては、真陽鎮・崇寧鎮の代わりに義州・平戎鎮を挙げる意見もある。尹瓘は高麗南部の民家をこれらの城に移住させ、高麗史の「英州庁壁記」によると、咸州、英州、雄州、吉州、福州、公険鎮に合計6,466戸の兵民が移住したと記録されている。特に咸興平野の咸州には大都督府が置かれ、最も重要な要衝となった。

2.4. 第二次大規模征伐

9城築造後も、完顔部の烏雅束は高麗の9城開拓に反発し、1108年初めに再び軍を率いて咸鏡北道地域を侵略した。これに対し、高麗も1108年1月、尹瓘が元帥、呉延寵が副元帥となり、拓俊京、王字之(ワン・ジャジ)らと共に別武班を率いて再び出征した。

加漢村(가한촌カハンチョン韓国語)での戦闘中、尹瓘率いる軍は険しい谷で女真族に包囲されたが、拓俊京が後発隊を率いて奇襲し、尹瓘を救出した。永州城(영주성ヨンジュソン韓国語)攻略では高麗軍が敗退したが、拓俊京の勇猛さと城の力によって軍が救われ、女真軍を撃退することができた。その後、女真族は雄州城(웅주성ウンジュソン韓国語)を包囲したが、これも拓俊京の智略と勇気によって敵を敗走させた。

1108年3月30日、高麗軍は捕虜346人、馬96頭、牛300頭を捕獲し、戦利品と共に開京に凱旋した。尹瓘は推忠佐理平戎拓地鎮国功臣に列せられ、門下侍中兼判尚書吏部事知軍国重事に任命された。さらに鈴平県開国伯に封じられ、食邑2,000戸、食実封300戸を与えられた。

3. 政治的葛藤と晩年

女真族征伐後の政治的状況は複雑であり、尹瓘は晩年に政治的葛藤に巻き込まれることとなる。

3.1. 東北九城の返還

一方、尹瓘が睿宗から厚い信任を得ていることを否定的に見ていた一部の官僚たちは、尹瓘を誹謗したが、睿宗は彼らの言葉に耳を傾けなかった。

高麗による征伐と9城の設置により生活の場を失った女真族は、完顔部を中心に集結し、武力抗争を続けた。彼らは使者を送り、9城を返還し、生業を安んじてくれれば、子孫代々にわたって裏切らずに朝貢を行うと懇願した。

尹瓘を含む一部の強硬派は9城の返還に反対したが、当時の高麗はすでに疲弊しており、再び大規模な戦争を起こして勝利するだけの力はなかった。また、9城は首都から遠く、維持には無理な軍事動員が必要であり、それが民衆の怨嗟を生む可能性があったため、朝廷内では和平論が大勢を占めた。

さらに、9城に対しては契丹も強く反発していた。契丹は、高麗が農業移民によって農耕地を奪われたと主張し、9城の存在を問題視していた。平章事崔弘嗣(최홍사チェ・ホンサ韓国語)ら28人は9城返還に賛成し、尹瓘らは反対したが、最終的に高麗は、九城地域の女真族君長の多くが契丹から官爵を付与されているため、契丹からの討伐を受けることを恐れて9城を放棄することを決定した。1108年7月18日から高麗軍は9城からの撤退を開始した。

後に金王朝の太祖阿骨打(アグダ)が王朝を建て、強大な国家となった基盤には、彼らが9城を再び取り戻したことが原因であるという見方もある。

3.2. 免職と復職、そして死

1109年10月、女真族が突如奇襲してきたため、尹瓘は元帥、呉延寵は副元帥として女真族を撃退しようとしたが失敗した。同年11月、吉州城での敗戦を理由に、女真族の継続的な侵攻を防げなかった責任を問われ、宰相崔弘嗣らの弾劾を受けた。これにより、尹瓘は一時的に官職と功臣の資格を剥奪され、罷免された。名分なき戦争で国力を浪費したとして処罰すべきだという主張も浮上した。彼は凱旋後も王に面会することなく自宅に戻った。

しかし、尹瓘は粛宗時代に続き睿宗時代にも王権強化政策を忠実に遂行した政治勢力であったため、通常、敗戦した将軍が永久に官職を剥奪されるのとは異なり、睿宗の特別な配慮により再び復職した。1110年には復官し、睿宗は彼に門下侍郎平章事を授け、側近に置こうとした。しかし、尹瓘はすでに老齢であり、職務を十分に果たせないとして辞職を願い出たが、睿宗はこれを許さなかった。その後も尹瓘は辞職を懇願し続けたという。

1111年6月15日(陰暦5月8日)、尹瓘は享年72歳で死去した。死後、諡号は文粛とされた。当初の諡号は文敬であったが、仁宗の時代に文敬王太后に追尊された睿宗妃の諱を避けるため、文粛に改められた。1130年(仁宗8年)には睿宗の廟庭に配享された。

4. 家族

尹瓘の家族構成は、彼の死後も高麗、そして後の朝鮮王朝において大きな影響力を持つ名門へと発展した。

4.1. 系譜

- 祖父:尹金剛(윤금강ユン・クムガン韓国語) - 尚書左僕射

- 祖母:羅州鄭氏または開城王氏(父の生母は不明だが、羅州鄭氏と推定)

- 父:尹執衡(윤집형ユン・ジブヒョン韓国語) - 検校少府少監

- 母:不詳

- 妻:仁川李氏の女性 - 上将軍李成幹(イ・ソンガン)の娘。李資淵(イ・ジャヨン)の従姪にあたる。

- 息子:尹彦仁(윤언인ユン・オニン韓国語) - 合門祗候

- 孫:尹徳瞻(윤덕첨ユン・ドクチョム韓国語) - 典中侍内給事

- 息子:尹彦純(윤언순ユン・オンスン韓国語) - 侍御史

- 孫:尹仲瞻(윤중첨ユン・ジュンチョム韓国語)

- 息子:尹彦植(윤언식ユン・オンシク韓国語、? - 1149年5月) - 尚書左僕射

- 妻:河源郡君柳氏(明懿太后の妹)

- 息子:尹彦頤(윤언이ユン・オニ韓国語、? - 1149年) - 政堂文学、諡号は文康

- 孫:尹麟瞻(윤인첨ユン・インチョム韓国語) - 守太師、諡号は文貞

- 孫:尹子固(윤자고ユン・ジャゴ韓国語) - 国子監博士

- 孫:尹敦信(윤돈신ユン・ドンシン韓国語) - 吏部侍郎

- 孫:尹子譲(윤자양ユン・ジャヤン韓国語)

- 孫:尹敦義(윤돈의ユン・ドンイ韓国語)

- 孫:尹敦孝(윤돈효ユン・ドンヒョ韓国語)

- 孫娘:4名

- 息子:尹彦旼(윤언민ユン・ヨンミン韓国語、1095年 - 1154年4月23日) - 尚食奉御、字は日章

- 娘:坡平尹氏の女性 - 黄元道(황원도ファン・ウォンド韓国語)に嫁ぐ

- 娘:坡平尹氏の女性 - 任元厚(イム・ウォンフ)に嫁ぐ

- 息子:尹彦仁(윤언인ユン・オニン韓国語) - 合門祗候

4.2. 王室との関係

尹瓘の子孫は、高麗時代だけでなく、後の朝鮮王朝においても数多くの王妃を輩出し、王室との姻戚関係を通じて絶大な影響力を持った。

彼の長男尹彦仁の11代孫には、成宗の妃である廃妃尹氏がいる。また、四男尹彦頤の血統からは、忠恵王の妃である熙妃尹氏、世祖の妃である貞熹王后、成宗の妃である貞顕王后、中宗の妃である章敬王后、文定王后、仁宗の後宮である淑嬪尹氏などが輩出された。

具体的には、尹彦頤の三男尹敦信の系統から、尹商季(윤상계ユン・サンゲ韓国語)-尹復元(윤복원ユン・ボクウォン韓国語)-尹純(윤순ユン・スン韓国語)-鈴平君尹珤(윤보ユン・ボ韓国語、?~1329年、諡号は文顕公)と続き、尹珤の長男が尹継宗(윤계종ユン・ゲジョン韓国語)である。尹継宗の娘が忠恵王の後宮熙妃尹氏であり、忠定王の外祖父にあたる。

また、尹珤の四男で尹継宗の弟にあたる梁簡公尹安淑(윤안숙ユン・アンスク韓国語)の息子尹陟(윤척ユン・チョク韓国語)からは、尹承休(윤승휴ユン・スンヒュ韓国語)、尹承道(윤승도ユン・スンド韓国語)、門下平理尹承順(윤승순ユン・スンスン韓国語)、尹承慶(윤승경ユン・スンギョン韓国語)、版図判書尹承礼(윤승례ユン・スンニェ韓国語)の兄弟が生まれた。このうち尹承順の息子が尹坤(ユン・ゴン)であり、尹坤の息子尹三山(윤삼산ユン・サムサン韓国語)の孫が尹壕(ユン・ホ)で、彼は貞顕王后の父である。

さらに、版図判書尹承礼の息子貞靖公尹璠(윤번ユン・ボン韓国語)は、世祖の妃である貞熹王后の父である。尹璠の次男尹士昀(윤사윤ユン・サユン韓国語)の系統からは、尹甫(윤보ユン・ボ韓国語)-尹汝弼(윤여필ユン・ヨピル韓国語)、尹汝諧(윤여해ユン・ヨヘ韓国語)兄弟が生まれ、尹汝弼は中宗の継妃章敬王后の父であり、尹任(ユン・イム)の父でもある。尹璠の三男尹士昕(윤사흔ユン・サフン韓国語)の曾孫女が文定王后であり、高孫女が仁宗の後宮淑嬪尹氏である。

このように、尹瓘の子孫は高麗忠粛王妃熙妃(8代孫)、成宗妃廃妃尹氏(12代孫)、世祖妃貞熹王后(11代孫)、成宗妃貞顕王后(13代孫)、中宗継妃章敬王后(14代孫)、中宗妃文定王后(15代孫)、仁宗後宮淑嬪尹氏(16代孫)と、朝鮮王朝の主要な王室の血統と深く結びつき、その影響力を後世にわたって保持した。

5. 死後の評価と影響

尹瓘の業績は、高麗の歴史において高く評価されており、その軍事的・政治的功績は後世に大きな影響を与えた。

5.1. 歴史的評価

尹瓘は女真族を討伐し、東北9城を築造することで、高麗の北方防衛力を大幅に強化した功績を高く評価されている。彼の軍事改革、特に別武班の創設は、高麗が北方民族の脅威に組織的に対抗するための基盤を築いたものとされる。また、彼は軍人としてだけでなく、文官としても要職を歴任し、粛宗と睿宗の治世における王権強化や内政改革にも貢献した。

しかし、東北9城の築造と返還は、高麗の対外政策における重要な転換点となった。9城の維持が困難となり、最終的に女真族に返還されたことは、高麗の国力と外交的限界を示した。この返還が、後に金王朝を建国する女真族の勢力拡大の基盤となったという見方も存在し、彼の功績の長期的な影響については複雑な評価がなされている。晩年に官職を剥奪され、不遇な最期を迎えたことについては、後世の人々から同情的な見方も寄せられている。

6. 逸話と伝承

尹瓘にまつわる様々な逸話や民間伝承は、彼の人物像を豊かにし、後世に語り継がれている。

6.1. 墓地を巡る紛争

尹瓘将軍の墓は京畿道 坡州市 広灘面(광탄면クァンタンミョン韓国語)に位置し、大韓民国指定史跡第323号に指定されている。この墓地を巡っては、朝鮮王朝時代から約400年間にわたる山訟(墓地を巡る紛争)が、坡平尹氏と青松沈氏の間で繰り広げられたことで有名である。

1614年、領議政を務めた沈之源(シム・ジウォン)が尹瓘将軍の墓を掘り起こし、自身の父を含む一族の墓を次々と造成したことが発端となった。これに反発した坡平尹氏が1763年に沈之源の墓の一部を掘り起こし、青松沈氏に対する処罰を要求した。紛争が発生した高陽地域の郡守は、名門家同士の争いへの介入を避け、この問題を朝廷に委ねた。

当時の英祖は、坡平尹氏と青松沈氏がそれぞれ王妃を4名、3名輩出した有力な外戚家門であったため、どちらか一方に肩入れすることを躊躇した。結局、英祖は尹瓘の墓と沈之源の墓をそのままにして、両家が合意するよう促した。しかし、坡平尹氏はこの決定に不服で、沈之源の墓の移葬を主張し続けた結果、棍杖の刑に処され、流刑中に病死する者も出るなど、両家の不和はさらに深まった。

この問題は長らく未解決のままであったが、2006年5月7日(陰暦4月10日)、坡平尹氏大宗会と青松沈氏大宗会は、坡平尹氏側が移葬に必要な敷地を提供し、青松沈氏側が尹瓘将軍墓域に造成された青松沈氏の祖先墓19基を移葬することで合意し、392年間続いた墓地争いに終止符を打った。

6.2. 鯉の伝説

伝承によると、尹瓘が咸興宣徳鎮広浦(광포クァンポ韓国語)で契丹軍に追われた際、鯉が彼を助けて川を渡らせたという伝説がある。この伝承に由来し、現在でも坡平尹氏の家門では鯉を食べない習慣が伝えられている。

6.3. 「サドン」の語源

睿宗の時代、女真族を共に征伐した都元帥尹瓘と副元帥呉延寵は、互いの子女が婚姻を結んだことで姻戚関係にあった。ある春の日、尹瓘は酒がよくできたのを見て、下僕に酒樽を担がせて呉延寵の家に向かった。しかし、前夜の雨で川の水が増水し、渡ることができなかった。残念に思って対岸を見ると、呉延寵も酒樽を傍らに置いて渡れずにいる。しばらくして二人は川を挟んで切り株に座った。まず尹瓘が酒杯を空け、対岸の呉延寵に杯を勧める仕草をした。呉延寵も頭を下げて酒杯を受ける礼を示し、自ら注いだ酒杯を空けた。このようにして二人は切り株(査)に座り、互いに頭を下げ(頓首)ながら酒杯を交わす真似をして、すっかり酔いしれたという。この逸話から、子息間の婚姻を提案する際に「サドン(사돈サドン韓国語)しよう」という言葉が生まれたと伝えられている。「サドン」は、切り株(査)に座って頭を下げる(頓首)という意味の合成語である。

6.4. 金富軾との確執

尹瓘は書道に長け、多くの文章や墓碑銘、作品を残したが、その多くは散逸している。彼が書いた大覚国師義天の墓碣銘を金富軾(キム・ブシク)が勝手に修正し、内容を変更してしまったことに、彼の息子である尹彦頤は不快感を抱いた。この出来事がきっかけで、尹彦頤と金富軾の間には深い確執が生じたと伝えられている。

7. 関連項目

- 高麗

- 粛宗 (高麗王)

- 睿宗 (高麗王)

- 義天

- 女真族

- 烏雅束

- 別武班

- 東北九城

- 呉延寵

- 拓俊京

- 王字之

- 金富軾

- 坡平尹氏

- 朝鮮王朝

- 山訟