1. 概要

大韓民国(だいかんみんこく、대한민국テハンミングク韓国語)、通称韓国(かんこく、한국ハングク韓国語)は、東アジアの朝鮮半島南部に位置する共和制国家である。北は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と軍事境界線を挟んで接し、西は黄海、東は日本海、南は東シナ海に面している。首都はソウル特別市である。

第二次世界大戦後、朝鮮半島は南北に分断され、1948年8月15日に大韓民国政府が樹立された。その後、朝鮮戦争という悲劇を経験し、冷戦体制下で長らく軍事政権が続いたが、国民の民主化への強い希求により、1987年の民主化宣言以降、第六共和国体制下で民主主義が定着した。経済面では、「漢江の奇跡」と呼ばれる急速な経済成長を遂げ、先進国の仲間入りを果たし、G20や経済協力開発機構(OECD)の主要メンバー国となっている。

しかし、急速な経済発展と社会変化は、少子高齢化、経済格差の拡大、青年失業、高い自殺率など、多くの社会問題も生み出している。外交面では、アメリカ合衆国との同盟関係を基軸としつつ、中国、日本、ロシアなど周辺国との複雑な関係を抱え、特に北朝鮮との関係は朝鮮半島の平和と安定における最大の課題である。

本稿では、大韓民国の国号の由来、先史時代から現代に至る歴史、地理的特徴、政治体制、外交、国防、経済、社会、そして文化について、中道左派・社会自由主義的な視点を反映し、特に民主主義の発展、人権、社会正義の観点から詳述する。

2. 国号

大韓民国の国号の由来、歴史的変遷、そして国内外で用いられる多様な名称について解説する。

2.1. 国号の由来と意味

「大韓民国」という国号は、大韓帝国の国号を継承し、民主主義共和制国家であることを示す「民国」を付加したものである。「韓」の名称は、古代朝鮮半島南部に存在した三韓(馬韓・弁韓・辰韓)に由来するとされ、高句麗・百済・新羅の三国も「三韓」と総称されることがあった。「韓」は「大きい」「一つ」などの意味を持つ古語であるとも、君主を意味する「カン(汗)」に由来するとも言われる。大韓帝国期の1897年、高宗は国号を「朝鮮」から「大韓帝国」へと改めた。これは、三国を統一したという意味合いを込めた「大韓」を用いることで、清からの独立と国家の自主性を内外に示そうとしたものであった。

1919年に中国の上海で樹立された大韓民国臨時政府は、この「大韓」の名称を受け継ぎ、「民国」を加えて「大韓民国」を国号とした。これは、帝政から共和制への移行と、国民が主権を持つ国家を目指す意志を示すものであった。1948年の政府樹立時、制憲国会での議論を経て、臨時政府の法統を継承する意味から「大韓民国」が正式な国号として採択され、大韓民国憲法前文にもその精神が明記されている。

通称として用いられる「韓国」は、「大韓民国」の略称であり、国内外で広く使用されている。

2.2. 国内外の名称

韓国内では、「大韓民国」の略称として「韓国(한국ハングク韓国語)」が最も一般的に用いられる。また、自国を指す際に「ウリナラ(우리나라ウリナラ韓国語、私たちの国)」という表現も頻繁に使われる。北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)と対比して「南韓(남한ナマン韓国語)」と呼ぶこともあるが、これは主に南北関係を意識した文脈で使われる。

国外では、英語では正式名称が Republic of Korea英語(略称:ROK英語)であるが、一般的には South Korea英語 が広く用いられる。これは、朝鮮半島北部の朝鮮民主主義人民共和国(North Korea英語)と区別するためである。

ヨーロッパ諸言語における「コリア」(例:Korea英語、Coréeコレフランス語、Coreaコレアスペイン語)という名称は、マルコ・ポーロの『東方見聞録』に記された「高麗(고려コリョ韓国語)」に由来する。高麗は5世紀に高句麗が用いた国号であり、10世紀に建国された高麗王朝もこれを継承した。この「高麗」という名称がアラブ商人などを介して西洋に伝わったとされる。16世紀後半から17世紀初頭のポルトガルの古地図には「Conraiポルトガル語」や「Coreaポルトガル語」として記録されている。19世紀には「Corea英語」と「Korea英語」の綴りが混在していたが、日本の統治時代に「Korea英語」という表記が標準化されたという見解も一部に存在する。

中国語、日本語、ベトナム語など漢字文化圏では、主に「韓国(韩国ハングォ中国語、韓国かんこく日本語、Hàn Quốcハンクオックベトナム語)」が用いられる。ただし、歴史的文脈や北朝鮮の立場からは「南朝鮮(남조선ナムジョソン韓国語、南朝鲜ナンチャオシエン中国語、南朝鮮みなみちょうせん日本語、Nam Triều Tiênナムチエウティエンベトナム語)」という呼称も使われることがある。

20世紀前半まで広く使われた「朝鮮」という名称は、李氏朝鮮王朝やそれ以前の古朝鮮に由来するが、第二次世界大戦後の南北分断以降、大韓民国では北朝鮮を想起させるため、公的な場面や日常生活では「大韓」や「韓国」、「韓」を用いることが一般的となっている。

3. 歴史

朝鮮半島の古代史から現代の大韓民国に至るまでの主要な歴史的事件と発展過程を、民主主義の発展、人権擁護、社会正義の実現という観点を含め、時代順に叙述する。

3.1. 先史時代と古代国家

朝鮮半島における人類の居住は、旧石器時代(約70万年前)にまで遡る。この時代の遺跡からは、打製石器や動物の骨などが発見されており、狩猟採集生活を営んでいたことが示唆されている。

新石器時代(紀元前8000年頃 - 紀元前1500年頃)に入ると、磨製石器や櫛文土器が使用され始め、農耕や牧畜の初期段階が始まった。人々は定住生活を送り、集落を形成した。

青銅器時代(紀元前1500年頃 - 紀元前400年頃)には、青銅製の武器や道具が作られ、社会の階層化が進んだ。この時代を代表する遺物には、無文土器や琵琶形銅剣、支石墓(ドルメン)などがある。

朝鮮半島最初の国家とされる古朝鮮は、伝説によれば檀君王倹によって紀元前2333年に建国されたとされる。中国の史書には紀元前7世紀初頭にその存在が記録されている。古朝鮮は朝鮮半島北部と遼東半島を中心に勢力を拡大したが、紀元前108年に前漢の武帝によって滅ぼされ、その故地に漢四郡(楽浪郡、真番郡、臨屯郡、玄菟郡)が設置された。

漢四郡設置後、朝鮮半島や満州南部には夫余、沃沮、東濊などの諸国家や、馬韓、弁韓、辰韓の三韓と呼ばれる部族連合国家が形成された。これらの国家は、後の三国時代の母体となった。

3.2. 三国時代と南北国時代

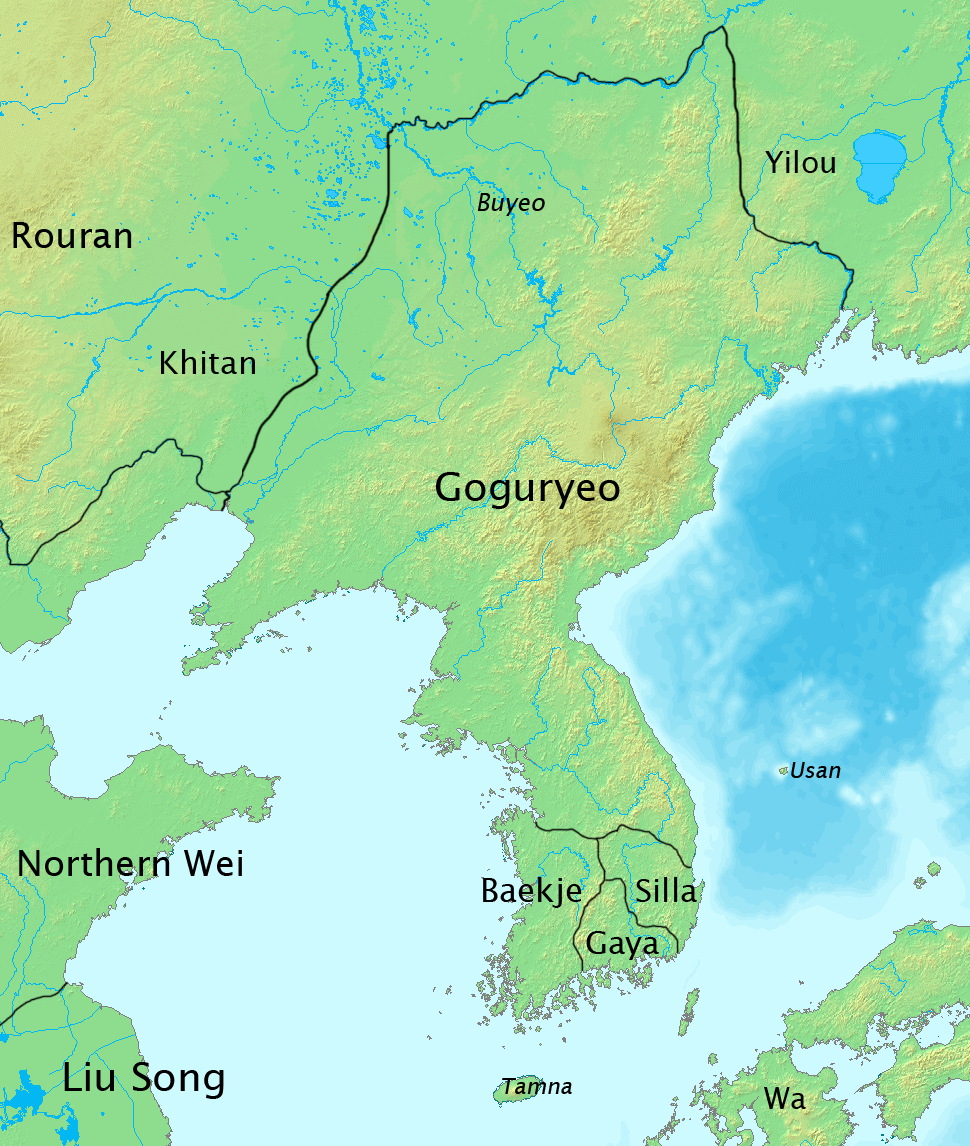

1世紀頃から、朝鮮半島には高句麗、百済、新羅の三国が鼎立し、互いに覇権を争う三国時代が始まった。

高句麗(紀元前37年 - 668年)は、朝鮮半島北部から満州にかけて広大な領土を有し、強力な軍事力で知られた。特に広開土王や長寿王の時代には全盛期を迎え、中国の諸王朝とも度々衝突した。

百済(紀元前18年 - 660年)は、朝鮮半島南西部に位置し、洗練された文化と海洋交易で栄えた。仏教文化を日本に伝えるなど、東アジアの文化交流に大きな役割を果たした。

新羅(紀元前57年 - 935年)は、朝鮮半島南東部に興り、当初は三国の中で最も弱小であったが、唐と連合して660年に百済を、668年に高句麗を滅ぼし、朝鮮半島を初めて統一した(統一新羅)。

統一新羅時代(668年 - 935年)は、仏教文化が花開き、首都慶州は国際都市として繁栄した。石窟庵や仏国寺など、この時代の優れた文化遺産が今日まで残されている。一方、旧高句麗の領土には渤海(698年 - 926年)が建国され、統一新羅と並立する南北国時代を形成した。渤海は「海東の盛国」と称されるほど栄えたが、926年に契丹によって滅ぼされた。

統一新羅は末期になると国内の政治的混乱や貴族間の権力闘争により衰退し、各地で反乱が頻発した。これにより、後高句麗、後百済が建国され、再び三国が鼎立する後三国時代(892年 - 936年)へと移行した。

3.3. 高麗時代

後三国時代の混乱を収拾し、朝鮮半島を再統一したのは王建であった。王建は918年に高麗を建国し、935年に新羅を、936年に後百済を滅ぼして統一を達成した。高麗は高句麗の継承を標榜し、首都を開城(現在の開城特別市)に置いた。

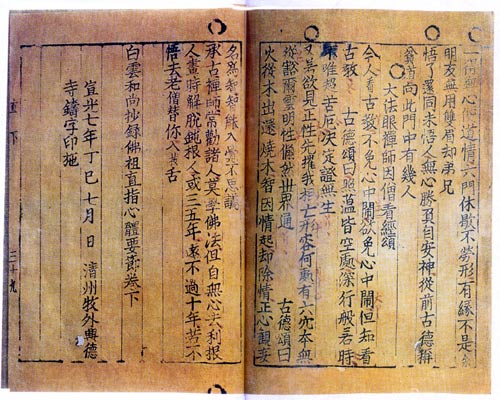

高麗時代は仏教が国教として保護され、文化が大きく発展した。世界初の金属活字による印刷が行われたのもこの時代であり、『直指心体要節』などが現存している。また、青磁に代表される陶磁器も高度な技術水準に達した。

外交面では、初期には北方の契丹(遼)や女真(金)との間で緊張関係が続いたが、これらを退けた後は比較的安定した時期が続いた。しかし、13世紀に入るとモンゴル帝国の侵攻(麗蒙戦争)を受け、約30年間にわたる抗戦の末、モンゴルに服属することとなった。モンゴルの支配下(元の内政干渉期)では、国王がモンゴルの王女を娶るなど、政治的・文化的に大きな影響を受けた。

14世紀半ばになると、元の衰退に乗じてモンゴルの影響力を排除し、北方の領土を回復する動きも見られたが、王朝末期には権門勢族と呼ばれる特権貴族層の台頭や、倭寇の侵入、紅巾の乱の影響などで国内は再び混乱した。このような状況下で、新興武人勢力として台頭した李成桂は、1392年にクーデターを起こして高麗王朝を倒し、新たな王朝を樹立した。

3.4. 朝鮮時代と大韓帝国

thumb

thumb

1392年、李成桂は高麗を倒して朝鮮王朝を建国し、首都を漢陽(現在のソウル特別市)に移した。朝鮮王朝は儒教を国家の統治理念とし、科挙制度を通じて官僚を選抜する中央集権体制を確立した。

初期には、世宗の治世(1418年 - 1450年)にハングル(訓民正音)が創製されるなど、文化・科学技術が大きく発展した。また、経国大典などの法典が編纂され、国家の制度が整備された。

しかし、16世紀末から17世紀初頭にかけて、豊臣秀吉による文禄・慶長の役(1592年 - 1598年)や、清による侵攻(丁卯胡乱・丙子の乱)を受け、国土は荒廃し、国力は著しく疲弊した。これらの戦乱の中で、李舜臣などの名将が活躍した。

17世紀半ば以降、朝鮮王朝は鎖国政策をとり、清との朝貢関係を除いて外国との交流を制限した。国内では、党争と呼ばれる派閥争いが激化し、政治はしばしば停滞した。しかし、英祖や正祖の時代には、蕩平策による政治改革や文化振興(実学の発展など)が見られ、一時的に安定期を迎えた。

19世紀後半になると、欧米列強のアジア進出(西洋の衝撃)や日本の近代化に伴い、朝鮮王朝は内外の圧力に直面した。国内では開化派と守旧派の対立が深まり、東学党の乱などの民衆蜂起も発生した。このような状況下で、日本は朝鮮への影響力を強め、1876年には日朝修好条規(江華島条約)を締結して朝鮮を開国させた。

その後、朝鮮の支配をめぐって日清戦争(1894年 - 1895年)や日露戦争(1904年 - 1905年)が勃発し、これらの戦争に勝利した日本は朝鮮における優越的地位を確立した。1897年、朝鮮王朝は国号を大韓帝国に改め、光武改革と呼ばれる近代化政策を進めたが、日本の圧力は増す一方であった。1905年には日本の保護国となり(第二次日韓協約)、1910年には韓国併合ニ関スル条約によって日本の植民地となった(韓国併合)。

3.5. 日本統治時代

1910年の韓国併合により、朝鮮半島は日本の植民地(日本統治時代の朝鮮)となった。この時代は1945年の第二次世界大戦終結まで35年間続いた。

日本の統治下で、朝鮮の社会・経済・文化は大きな変化を経験した。朝鮮総督府が設置され、武断政治(初期)から文化政治(1920年代)、そして戦時体制下の皇民化政策(1930年代後半以降)へと統治方針は変遷した。

経済面では、土地調査事業による土地所有制度の再編、鉄道や港湾などのインフラ整備、工業化の推進などが行われたが、これらの多くは日本の国益を優先したものであり、朝鮮民衆の生活向上に必ずしも結びつかなかった。特に、米の増産計画は日本への米の供給を目的とし、朝鮮内の食糧事情を悪化させる結果を招いた。

社会・文化面では、近代的な学校制度の導入や衛生環境の改善が見られた一方で、日本語教育の強制、創氏改名、神社参拝の強要など、朝鮮の伝統文化や民族意識を抑圧する政策が推し進められた。

このような日本の植民地統治に対し、朝鮮民衆は様々な形で抵抗運動を展開した。1919年には、ウィルソン米大統領の民族自決の原則に影響を受け、全国的な独立運動である三・一運動が起こった。この運動は武力で鎮圧されたが、独立への意志を内外に示し、大韓民国臨時政府の樹立(上海)など、その後の独立運動の大きな原動力となった。

1930年代以降、満州や中国本土を拠点とする抗日武装闘争も活発化し、金九、金日成(後の北朝鮮指導者)などが独立運動を指導した。しかし、日本の統治は第二次世界大戦終結まで続き、多くの朝鮮人が戦争に動員され、徴用や慰安婦問題など、今日まで続く深刻な人権侵害も発生した。

3.6. 大韓民国政府樹立と第一共和国

1945年8月15日、日本のポツダム宣言受諾により朝鮮は植民地支配から解放された(韓国では光復節と呼ばれる)。しかし、直ちに独立を達成することはできず、北緯38度線を境に北側をソ連軍、南側を米軍が分割占領する連合軍軍政期に入った。

当初、米ソは朝鮮の信託統治後の統一独立を目指したが、冷戦の激化に伴い両者の対立は深まり、朝鮮半島は南北分断が固定化される方向へ進んだ。1948年5月10日、国連の監視下で南側単独での総選挙(5.10総選挙)が実施され、制憲国会が構成された。この選挙は、済州島四・三事件のような民衆の抵抗や、南北統一を望む勢力のボイコットの中で行われた。

1948年7月17日に大韓民国憲法が公布され、7月22日には制憲国会で李承晩が初代大統領に選出された。そして8月15日、大韓民国政府の樹立が宣言された。これに対し、北側では同年9月9日に金日成を首班とする朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が樹立され、朝鮮半島の分断は決定的となった。

李承晩政権下の第一共和国(1948年 - 1960年)は、建国初期の混乱、左右勢力の対立、そして朝鮮戦争という未曽有の危機に直面した。李承晩は強力な反共主義を掲げ、政敵を弾圧し、権威主義的な統治体制を強化した。1952年の釜山政治波動や1954年の四捨五入改憲など、憲法を改正して長期政権を図った。

この時期、民主主義の発展は著しく遅れ、言論の自由や人権は大きく制約された。進歩党事件(1958年)では、野党指導者の曺奉岩がスパイ容疑で処刑されるなど、政治的弾圧が横行した。経済的にも国民生活は困窮し、政府の腐敗も深刻であった。これらの要因が重なり、国民の不満は高まり、1960年の3.15不正選挙を契機とした四月革命によって李承晩政権は崩壊し、李承晩はハワイへ亡命した。

3.7. 朝鮮戦争

1950年6月25日早朝、北朝鮮の朝鮮人民軍が北緯38度線を越えて韓国に侵攻し、朝鮮戦争が勃発した。不意を突かれた韓国軍は劣勢に立たされ、わずか3日で首都ソウルを占領された。韓国軍とアメリカ軍を中心とする国連軍は、釜山周辺の洛東江戦線まで後退を余儀なくされた。

しかし、同年9月15日の仁川上陸作戦の成功により戦局は一変し、国連軍はソウルを奪還、38度線を越えて北進した。一時は中朝国境の鴨緑江まで迫ったが、10月に中国人民志願軍(義勇軍)が参戦すると、再び戦線は南下し、ソウルは再び占領された(1.4後退)。

その後、戦線は38度線付近で膠着状態となり、1951年7月から休戦交渉が開始された。交渉は難航したが、1953年7月27日に朝鮮戦争休戦協定が締結され、戦闘は停止した。しかし、この協定はあくまで休戦であり、平和条約は締結されなかったため、法的には現在も戦争状態が続いている。

朝鮮戦争は、朝鮮半島全土を荒廃させ、数百万人の死者・行方不明者を出した。軍人だけでなく、保導連盟事件や国民防衛軍事件のような民間人の虐殺、国民防衛軍事件における兵士の大量死など、人道的な悲劇も多数発生した。また、多くの離散家族を生み出し、その苦しみは今日まで続いている。この戦争は、朝鮮半島の分断を固定化し、南北間の敵対感情を決定的なものにした。戦争の記憶と傷跡は、その後の韓国社会のあり方や反共主義イデオロギーの強化にも大きな影響を与えた。

3.8. 第二共和国と軍事政権

1960年の四月革命により李承晩政権が崩壊した後、許政を首班とする過渡政府を経て、尹潽善が大統領、張勉が国務総理(首相)となる第二共和国が発足した。第二共和国は議院内閣制を導入し、民主的な改革を進めようとしたが、旧政権からの政治家との対立や経済の混乱、社会不安などから指導力を発揮できず、短命に終わった。

1961年5月16日、朴正煕少将らを中心とする軍部勢力が軍事クーデターを起こし、第二共和国政府は崩壊した。朴正煕は国家再建最高会議を設置して軍政を開始し、1963年の大統領選挙で当選して民政に移管した(第三共和国)。

朴正煕政権(1963年 - 1979年)は、「祖国近代化」をスローガンに強力な開発独裁を進めた。経済開発五カ年計画を推進し、輸出主導型の工業化政策によって「漢江の奇跡」と呼ばれる高度経済成長を達成した。京釜高速道路の建設や浦項総合製鉄(現ポスコ)の設立など、重化学工業の育成にも力を入れた。

しかし、その一方で、朴正煕政権は権威主義的な統治を強化し、民主主義を抑圧した。1965年の日韓基本条約締結は、経済協力資金獲得を目的としたものであったが、屈辱外交として国民の強い反対運動を引き起こした。1972年には十月維新を断行し、大統領の永久執権を可能にする維新体制を樹立した(第四共和国)。維新体制下では、緊急措置が乱発され、言論の自由、集会の自由、結社の自由など国民の基本的人権が著しく侵害された。金大中事件や民青学連事件など、反体制派や民主化運動家に対する激しい弾圧が行われた。労働者の権利も著しく制約され、低賃金と劣悪な労働条件の下で働かされた。

経済発展の影で、貧富の格差拡大、都市と農村の格差、労働問題、環境破壊などの社会問題も深刻化した。朴正煕政権の独裁と人権弾圧に対する国民の不満は高まり続け、1979年の釜馬民主抗争などの民主化運動が激化した。同年10月26日、朴正煕は側近の金載圭中央情報部長によって暗殺された(朴正煕暗殺事件)。

3.9. 第五共和国と民主化運動

1979年の朴正煕大統領暗殺事件後、崔圭夏大統領代行(後に大統領)の下で一時的に民主化への期待が高まった(ソウルの春)。しかし、12月12日に全斗煥陸軍少将らを中心とする新軍部が粛軍クーデターを起こして軍の実権を掌握した。

1980年5月、新軍部は5・17非常戒厳令拡大措置を断行し、政治活動の禁止、大学の休校、金大中、金泳三ら主要政治家の逮捕・軟禁など、民主化の動きを力で押さえ込もうとした。これに対し、光州の学生や市民が反発し、大規模な民主化要求デモを展開した(光州事件)。新軍部は戒厳軍を投入してこれを武力で鎮圧し、公式発表でも多数の死傷者を出す惨事となった。光州事件は、その後の韓国の民主化運動に大きな影響を与え、新軍部政権の正当性に対する深刻な問いを投げかけた。

全斗煥は国家保衛非常対策委員会を設置して実権を完全に掌握し、8月27日に統一主体国民会議で大統領に選出された。同年10月には新憲法(第五共和国憲法)を公布し、翌1981年2月の大統領選挙で再選され、第五共和国が正式に発足した。

全斗煥政権は、三清教育隊の設置や言論統廃合など強権的な統治を行ったが、一方で1988年ソウルオリンピックの誘致に成功するなど、経済成長も持続させた。しかし、独裁政治と人権弾圧に対する国民の不満は根強く、民主化を求める運動は絶えなかった。

1987年1月、ソウル大学の学生朴鍾哲が警察の取り調べ中に拷問で死亡した事件(朴鍾哲拷問致死事件)が発覚し、これを隠蔽しようとした政府の対応が国民の激しい怒りを買った。さらに、全斗煥大統領が4月13日に4・13護憲措置を発表し、現行憲法下での大統領選挙(間接選挙)を強行する姿勢を示すと、民主化を求める声は一気に高まった。

同年6月、延世大学の学生李韓烈がデモ中に催涙弾の直撃を受けて死亡した事件をきっかけに、全国的な反政府デモである六月抗争が勃発した。数百万人の市民が街頭に出て大統領直接選挙制改憲と独裁政権の退陣を要求した。この大規模な国民的抵抗の前に、全斗煥政権は屈服し、6月29日に与党民主正義党の大統領候補であった盧泰愚が、大統領直接選挙制改憲、金大中らの公民権回復、言論の自由保障などを内容とする6・29民主化宣言を発表した。これにより、第五共和国は終焉を迎え、韓国は本格的な民主化の時代へと移行した。この民主化運動の過程では、多くの市民、学生、労働者が犠牲となり、人権侵害も多発したが、彼らの闘いが今日の韓国の民主主義の礎を築いたと言える。

3.10. 第六共和国以降の現代

1987年の6・29民主化宣言を受け、大統領直接選挙制を導入する第六共和国憲法が国民投票で可決され、同年12月には大統領選挙が実施された。この選挙では、野党候補の金泳三と金大中が分裂したため、与党民主正義党の盧泰愚が当選し、第六共和国初代大統領に就任した。

盧泰愚政権(1988年 - 1993年)は、民主化の進展とソウルオリンピック(1988年)の成功、北方外交によるソ連・中国との国交樹立、国際連合への南北同時加盟(1991年)など、国際的地位の向上に努めた。しかし、経済成長の鈍化や政治腐敗の問題も抱えていた。

3.10.1. 文民政府と国民の政府

1992年の大統領選挙では、金泳三が当選し、32年ぶりに軍人出身でない文民大統領が誕生した(文民政府、1993年 - 1998年)。金泳三政権は、金融実名制の導入、公職者財産公開制度、全斗煥・盧泰愚元大統領の不正追及(歴史の立て直し)など、改革政策を推進した。また、地方自治制度を本格的に実施し、経済協力開発機構(OECD)に加盟(1996年)するなど、国家の先進性を高めた。しかし、任期末期にはアジア通貨危機(韓国ではIMF事態と呼ばれる)に直面し、経済は大きな打撃を受けた。

1997年の大統領選挙では、金大中が当選し、憲政史上初めて選挙による与野党間の政権交代が実現した(国民の政府、1998年 - 2003年)。金大中政権は、IMFの支援を受けながら経済構造改革を断行し、通貨危機を克服した。また、北朝鮮に対しては「太陽政策」と呼ばれる融和政策を推進し、2000年には南北首脳会談を実現させ、ノーベル平和賞を受賞した。情報通信技術(ICT)産業の育成や文化産業の振興にも力を入れた。

3.10.2. 参与政府と李明博政府

2002年の大統領選挙では、盧武鉉が当選した(参与政府、2003年 - 2008年)。盧武鉉政権は、権威主義の打破、地域均衡発展、社会改革などを掲げた。イラク戦争への派兵問題や米韓FTA交渉、不動産価格の高騰、マスコミとの対立など、様々な課題に直面し、国内では賛否両論が渦巻いた。2004年には国会で大統領弾劾訴追案が可決される事態も起きたが、憲法裁判所によって棄却された。

2007年の大統領選挙では、ハンナラ党(後の自由韓国党)の李明博が当選し、10年ぶりに保守政権が誕生した(2008年 - 2013年)。李明博政権は「グローバルコリア」を掲げ、実用主義外交と経済成長を重視した。米ドル高・ウォン安政策による輸出企業支援、4大河川再生事業、米国産牛肉輸入問題に伴う大規模なろうそくデモ、G20ソウルサミット(2010年)の開催などがあった。北朝鮮に対しては強硬な姿勢をとり、天安沈没事件(2010年)や延坪島砲撃事件(2010年)など、南北間の緊張が高まる時期でもあった。

3.10.3. 朴槿恵政府と文在寅政府

2012年の大統領選挙では、セヌリ党(ハンナラ党から改称)の朴槿恵が当選し、韓国初の女性大統領が誕生した(2013年 - 2017年)。朴槿恵政権は「国民幸福時代」を掲げ、創造経済、福祉国家の実現などを公約した。しかし、セウォル号沈没事故(2014年)における政府の対応への批判や、MERSコロナウイルスの流行(2015年)、経済の低迷などが続いた。任期後半には、親友の崔順実ら民間人による国政介入疑惑(崔順実ゲート事件)が発覚し、大規模なろうそくデモが全国で展開された。これにより、2016年12月に国会で大統領弾劾訴追案が可결され、2017年3月に憲法裁判所によって罷免が決定された。

2017年5月の大統領選挙では、共に民主党の文在寅が当選した(2017年 - 2022年)。文在寅政権は、積弊清算、朝鮮半島の平和、所得主導成長などを主要政策基調とした。北朝鮮との対話を重視し、2018年南北首脳会談(板門店・平壌)、2018年米朝首脳会談の実現に貢献した。しかし、米朝交渉の停滞により南北関係は再び膠着状態に陥った。国内では、最低賃金の大幅引き上げ、不動産価格の急騰、検察改革などを巡って社会的な論争が続いた。任期後半には2019新型コロナウイルス感染症の世界的流行(COVID-19)への対応に追われた。

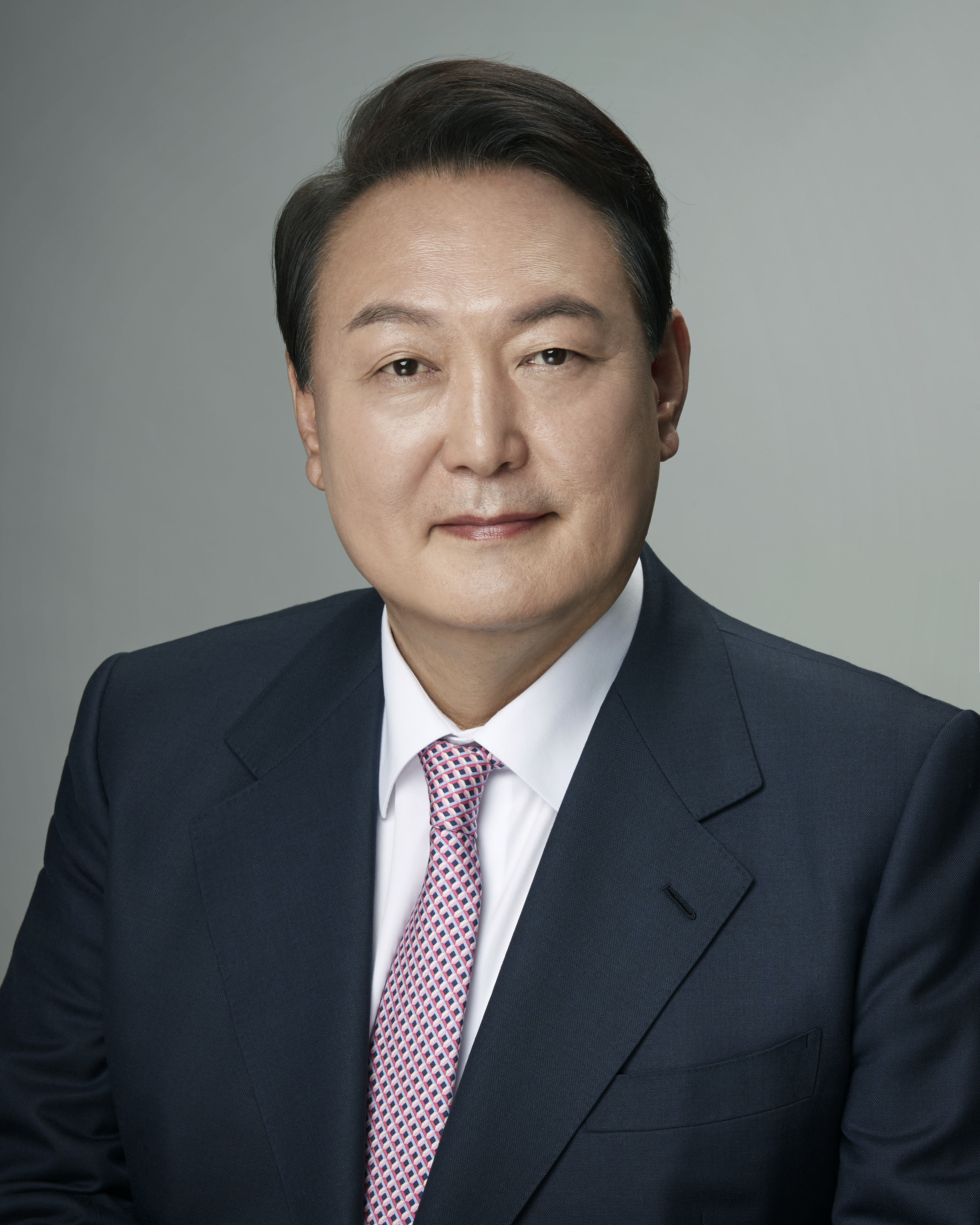

3.10.4. 尹錫悦政府

2022年3月の大統領選挙では、野党「国民の力」の尹錫悦が当選し、5年ぶりに保守政権が誕生した(2022年 - 2025年)。尹錫悦政権は、自由、公正、革新を国政運営の基本価値とし、韓米同盟の強化、北朝鮮の核問題への断固たる対応、民間主導の経済成長などを掲げていた。

発足当初から、前政権の政策からの転換や、労働組合との対立、野党との対立などが続いていた。外交面では、日韓関係の改善や、アメリカ、日本との安全保障協力強化を推進していた。経済面では、規制緩和や法人税減税などを通じた企業活動の活性化を目指していた。

しかし、梨泰院雑踏事故(2022年)や、野党との対立による国政の膠着、物価高騰など、国内外の課題に直面していた。

2024年12月3日、尹錫悦大統領は、野党が反国家的活動を行っているとして非常戒厳を宣布したが、国会で戒厳解除要求決議案が可決されたため、数時間で解除された。この事態を受け、野党は尹錫悦大統領に対する弾劾訴追案を提出し、12月14日に国会で可決された。これにより尹錫悦大統領の職務は停止され、韓悳洙国務総理が権限を代行していた。

2024年12月1日、韓悳洙国務総理は次期大統領選挙への出馬のため辞任した。これにより、崔相穆経済副総理兼企画財政部長官が権限代行となる予定であったが、野党が崔相穆に対する弾劾訴追案を提出した直後に崔相穆も辞意を表明し、韓悳洙が辞任直前にこれを承認したため、弾劾案の採決は不成立となった。これにより、李周浩副総理兼教育部長官が新たに大統領権限代行に就任した。

2025年4月4日、憲法裁判所は、尹錫悦大統領に対する弾劾審判において、裁判官8人全員一致で国会の弾劾請求を認容し、尹錫悦大統領の罷免を宣告した。これにより、尹錫悦大統領は朴槿恵元大統領に続き、憲政史上2人目の罷免された大統領となった。罷免の理由として、憲法裁判所は「軍や警察を動員して国会など憲法機関を毀損し、国民の基本的人権を侵害して憲法守護の義務を放棄した」ことを挙げた。尹錫悦の罷免に伴い、大韓民国憲法に基づき、60日以内に次期大統領選挙が実施されることになった。

2025年6月4日、中央選挙管理委員会は第21代大統領選挙の開票結果に基づき、共に民主党の李在明候補を大統領当選人として公式に確定し、同日午前6時に李在明の任期が開始された。

4. 地理

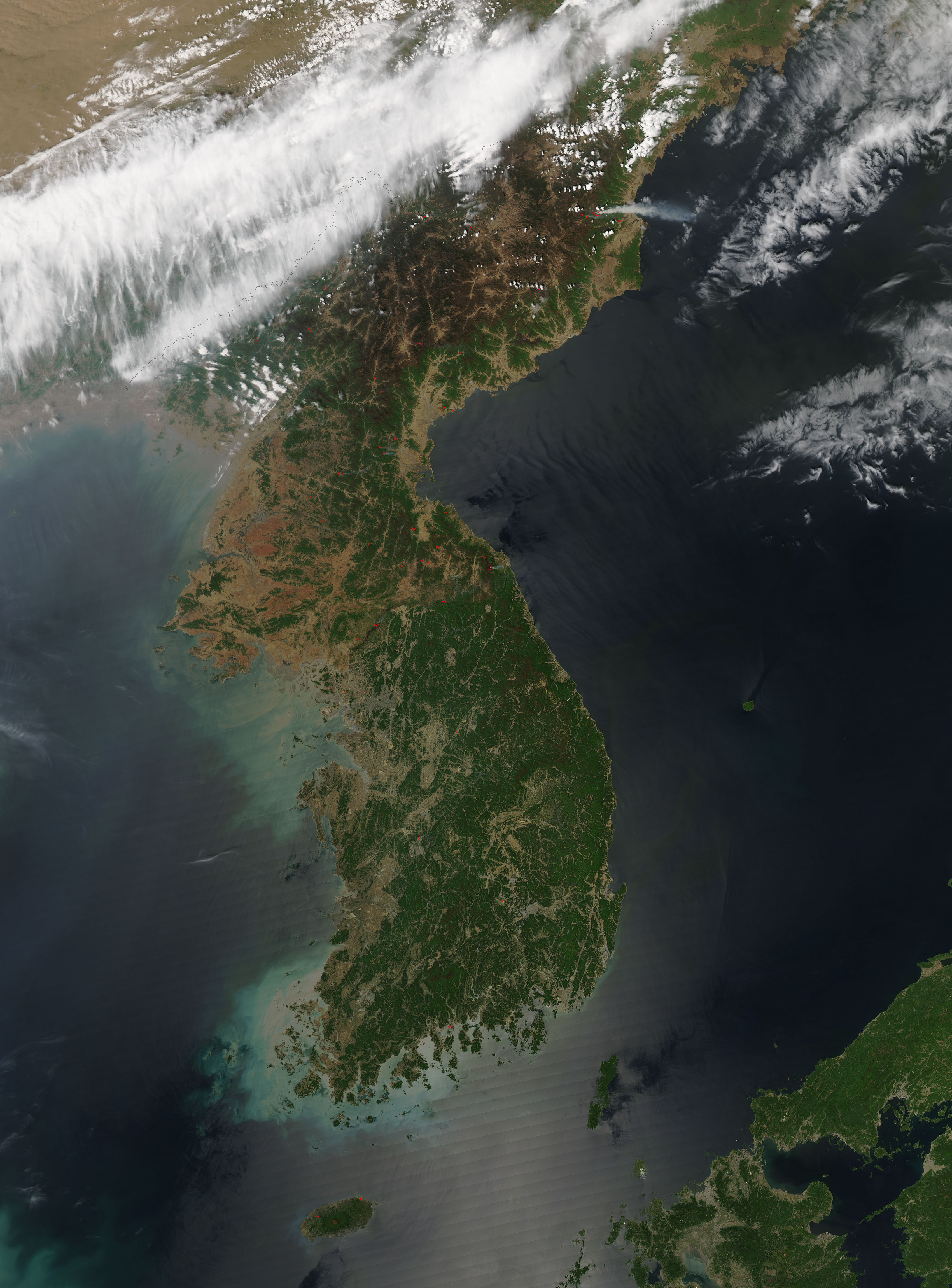

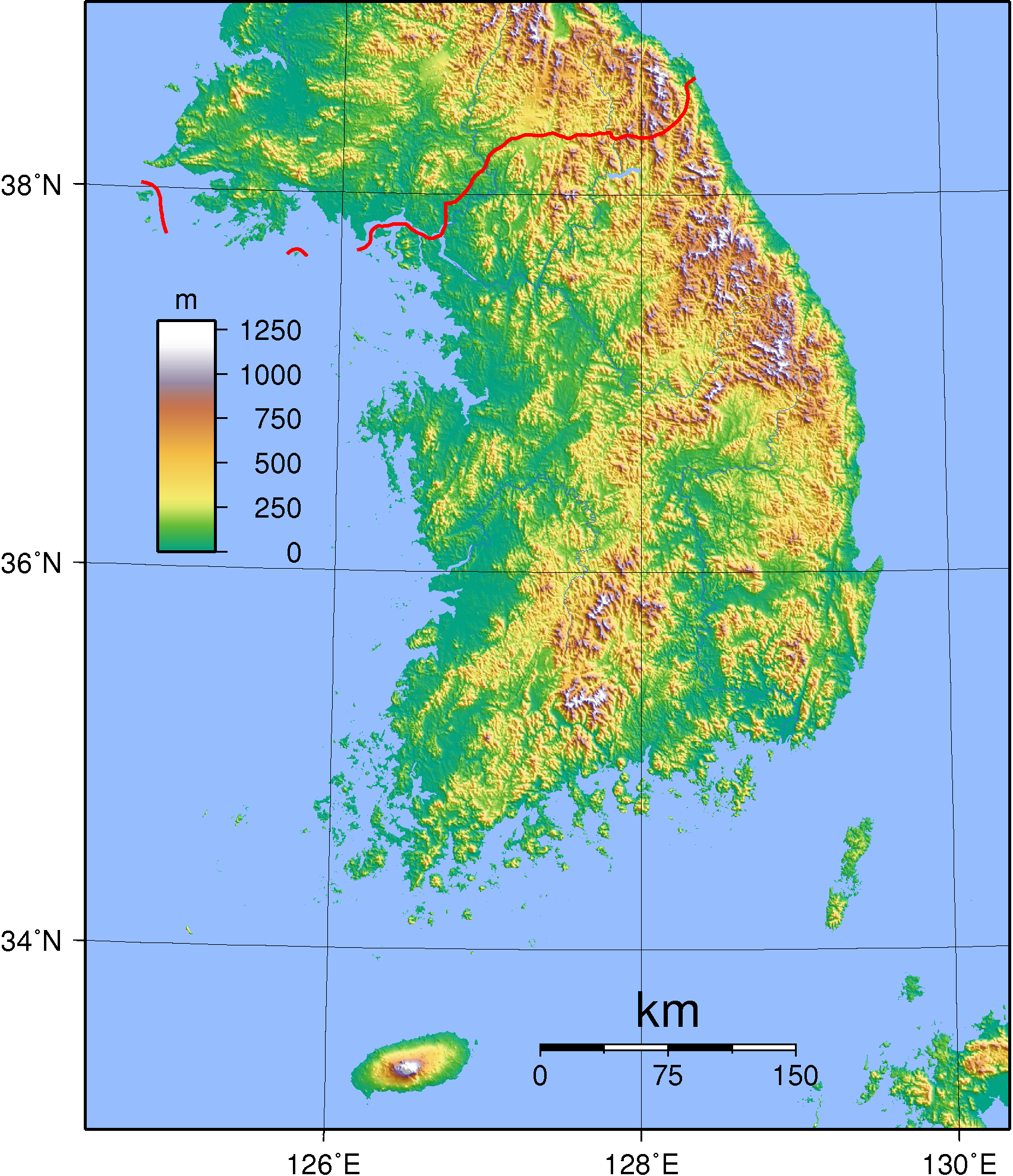

大韓民国は東アジアの朝鮮半島南部に位置し、その総面積は約10.04 万 km2である。西は黄海、東は日本海、南は東シナ海および対馬海峡に面している。北は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と軍事境界線を隔てて接している。

国土の約70%が山地であり、平野は主に西部と南部の沿岸地域、および河川流域に広がっている。東部には太白山脈が南北に走り、海岸線は比較的単調である。一方、西部と南部は複雑なリアス式海岸を形成し、多くの島々(約3000島)が点在する。最大の島は南方に位置する済州島である。

4.1. 地形と地質

朝鮮半島の地形は、新生代第三紀以降の隆起運動(傾動運動)によって形成された非対称山地が特徴であり、東側が高く西側が低い「東高西低」の地形となっている。

主要な山脈としては、半島の背骨をなす太白山脈があり、ここから小白山脈などが分岐している。韓国で最も高い山は済州島にある漢拏山(1950 m)であり、本土では小白山脈の智異山(1915 m)が最高峰である。

主要な河川の多くは、東部の山岳地帯に源を発し、西または南へ流れる。代表的な河川には、漢江、洛東江、錦江、栄山江、蟾津江などがある。これらの河川の下流域には、金浦平野、湖南平野、金海平野などの沖積平野が形成され、古くから農業の中心地となっている。

地質学的には、朝鮮半島は比較的安定した安定陸塊に属し、地震の発生頻度は低い。しかし、近年は慶州地震(2016年)や浦項地震(2017年)など、被害を伴う地震も発生している。

4.2. 気候

大韓民国の気候は、大部分が温帯夏雨気候(ケッペンの気候区分 Cwa)または温暖湿潤気候(Cfa)に属し、北部の一部内陸や山岳地帯では亜寒帯冬季少雨気候(Dwa)または亜寒帯湿潤気候(Dfb)が見られる。大陸性気候の影響を強く受け、四季の変化が明瞭であり、気温の年較差および日較差が大きい。

- 春(3月 - 5月):移動性高気圧の影響で晴天が多く、温暖で過ごしやすいが、時には黄砂が飛来する。

- 夏(6月 - 8月):高温多湿で、梅雨(韓国語でチャンマ)と呼ばれる雨季が6月下旬から7月下旬にかけて見られる。年間降水量の50-60%がこの時期に集中する。8月には気温が30 °Cを超える日も多い。

- 秋(9月 - 11月):晴天が多く、空気は乾燥し、気温も適度で快適な季節。紅葉が美しい。

- 冬(12月 - 2月):シベリア高気圧の影響で寒冷乾燥した天候が続く。ソウルの1月の平均気温は-2 °C程度だが、内陸部や山間部では-10 °C以下になることも珍しくない。降雪量は日本海側(江原特別自治道など)を除いて一般的に少ない。済州島は比較的温暖である。

年間平均気温はソウルで約13 °C、釜山で約15 °C。年間降水量は全国平均で約1300 mmから1500 mm程度であるが、地域差が大きい。夏から初秋にかけては台風の影響を受けることもある。

4.3. 自然環境と生態系

大韓民国の国土の約63%は森林であり、温帯林が主体である。主な樹種としては、アカマツ、チョウセンゴヨウ、コナラ、クリなどが見られる。

動物相は、地理的に中国大陸と繋がっているため、ツキノワグマ、イノシシ、ノロ、タヌキ、キテン、ジャコウネコなどが生息する。かつてはチョウセントラやヒョウも生息していたが、現在は絶滅または絶滅に近い状態にある。鳥類では、カササギ、キジ、コウノトリ、ツルなどが代表的である。

多様な生態系を保護するため、国内には智異山国立公園、雪岳山国立公園、漢拏山国立公園など多数の国立公園が指定されている。

しかし、急速な工業化と都市化に伴い、大気汚染、水質汚染、廃棄物処理などの環境問題も深刻化している。特に春には中国大陸から飛来する黄砂による被害も問題となっている。近年では、政府や市民団体による自然保護活動や環境対策が進められている。

4.4. 天然資源

大韓民国は天然資源に乏しい国とされている。主な鉱物資源としては、石炭(主に無煙炭)、石灰石、タングステン、モリブデン、鉄鉱石、黒鉛、カオリンなどが存在するが、埋蔵量は限られており、多くは輸入に頼っている。

石炭はかつて主要なエネルギー源であったが、品質の低下や採掘コストの増大により、国内炭の生産は大幅に減少している。石灰石はセメント産業の原料として豊富に産出される。タングステンはかつて世界有数の産出国であったが、国際価格の変動などにより生産量は減少している。

石油や天然ガスといったエネルギー資源はほとんど産出されず、ほぼ全量を輸入に依存している。ただし、近年、東シナ海や日本海の大陸棚で天然ガス田の探査が進められており、一部では商業生産も行われている(例:東海ガス田)。また、メタンハイドレートの埋蔵も確認されており、将来のエネルギー源としての期待が寄せられているが、実用化には至っていない。

このため、韓国はエネルギー安全保障の観点から、原子力発電や再生可能エネルギーの開発に力を入れている。

5. 政治

大韓民国の政治は、大統領を中心とする共和制であり、権力分立(立法府、行政府、司法府)を基本としている。1987年の民主化以降、複数政党制が定着し、定期的な選挙を通じて政権交代が行われている。

5.1. 憲法と政府形態

現行の大韓民国憲法(第六共和国憲法)は、1987年の民主化運動の成果として制定され、同年10月29日に公布された。この憲法は、国民主権、基本的人権の保障、権力分立、法の支配、福祉国家の実現などを基本原則としている。

政府形態は、強力な権限を持つ大統領を中心とする大統領制を採用している。大統領は行政権の首長であり、国家元首でもある。任期は5年で、再任は禁止されている。

憲法は、言論の自由、信教の自由、集会の自由、身体の自由など、国民の基本的人権を広範に保障している。また、労働基本権や環境権など、社会権に関する規定も盛り込まれている。人権保障の実現は、韓国社会における重要な課題の一つであり、国家人権委員会などの機関がその役割を担っている。民主的価値の実現という観点からは、過去の権威主義体制下での人権侵害の真相究明や被害回復、そして今後の人権状況の改善が求められている。

5.2. 立法府(国会)

大韓民国の立法府は国会であり、一院制を採用している。国会議員の定数は現在300名で、そのうち254名が小選挙区制、46名が比例代表制で選出される。任期は4年である。

国会の主な権限は、法律の制定・改正、予算の審議・議決、国政監査・国政調査、条約の批准同意、大統領が任命する国務総理や大法院長などの任命同意、大統領などに対する弾劾訴追などである。

国会運営は、議長と2名の副議長によって指導される。常任委員会と特別委員会が設置され、法案や予算案の専門的な審査を行う。

主要政党の活動としては、共に民主党と国民の力の二大政党が中心となっているが、小規模な進歩政党や地域政党も存在する。政党間の対立が激しく、国会運営がしばしば停滞することが課題となっている。

5.3. 行政府(政府)

大韓民国の行政府は、大統領を首班とし、国務総理、各行政機関の長である国務委員(長官)で構成される国務会議が最高の政策審議機関となっている。

大統領は、憲法および法律の定めるところにより国政を遂行し、行政権の最高責任者として各行政機関を指揮・監督する。

国務総理は、大統領を補佐し、大統領の命を受けて各行政機関を統括する。国務総理は国会の同意を得て大統領が任命する。

主要な行政機関には、企画財政部、教育部、科学技術情報通信部、外交部、統一部、法務部、国防部、行政安全部、文化体育観光部、農林畜産食品部、産業通商資源部、保健福祉部、環境部、雇用労働部、女性家族部、国土交通部、海洋水産部、中小ベンチャー企業部などがある。これらの省庁は、それぞれの所管分野における政策の立案・執行、国民への行政サービスの提供などを担っている。

5.3.1. 大統領

大韓民国の大統領は、国家元首であり、行政府の首長である。国民の直接選挙によって選出され、任期は5年で再任は認められない。

大統領の主な権限には、法律案拒否権、条約の締結・批准権、国軍の統帥権、戒厳宣布権、恩赦権、国務総理・大法院長・憲法裁判所長官などの任命権、法律の公布権などがある。

大統領は、国政全般にわたる強大な権限を有しており、そのリーダーシップは国の方向性を大きく左右する。民主主義への影響という観点からは、大統領の権限行使が憲法や法律の範囲内で行われ、国民の意思を尊重し、人権を保障することが極めて重要である。過去の権威主義政権時代には、大統領の権力が乱用され、民主主義や人権が抑圧された歴史があるため、大統領権力の牽制と均衡の重要性が強調される。

歴代大統領には、李承晩、尹潽善、朴正煕、崔圭夏、全斗煥、盧泰愚、金泳三、金大中、盧武鉉、李明博、朴槿恵、文在寅、そして現職の尹錫悦がいる。

5.3.2. 国務総理及び内閣

国務総理は、大統領の第一の補佐機関であり、大統領の命を受けて行政各部を統括する。国務総理は、国会の同意を得て大統領が任命する。国務総理は、国務委員の任命を大統領に推薦し、国務委員の解任を大統領に進言する権限を持つ。また、大統領が欠位または事故により職務を遂行できない場合には、その権限を代行する。

国務会議は、政府の権限に属する重要な政策を審議する最高の政策審議機関であり、大統領、国務総理、そして15人以上30人以下の国務委員(各省庁の長官など)で構成される。国務会議は、法律案、予算案、条約案、戒厳案、恩赦案など、国政の重要事項を審議し、議決は大統領が行う。

主要な行政省庁(内閣に相当)は、各分野の国家行政事務を担当する。各省庁の長官は国務委員を兼ね、国務総理の統轄の下、大統領の指示に従って所管事務を遂行する。

5.4. 司法府(裁判所及び憲法裁判所)

大韓民国の司法府は、一般裁判を管轄する法院(裁判所)と、憲法裁判を管轄する憲法裁判所の二元的な構造となっている。

法院は、大法院を最高裁判所とし、その下に高等法院、地방법원、そして特許法院、家庭法院、行政法院などの専門法院が設置されている。裁判は原則として三審制である。大法院長と大法院判事は、国会の同意を得て大統領が任命する。

憲法裁判所は、法律の違憲審査、弾劾審判、政党解散審判、権限争議審判、憲法訴願審判などを管轄する。憲法裁判所の裁判官は9名で構成され、大統領、国会、大法院長がそれぞれ3名ずつ指名し、大統領が任命する。憲法裁判所長は、国会の同意を得て裁判官の中から大統領が任命する。

司法の独立と公正性は、民主主義国家における法の支配を実現するための根幹である。韓国では、過去の権威主義政権下で司法が政治権力に従属させられた経験から、司法の独立性を確保するための制度的保障が憲法に明記されている。裁判官の身分保障や、裁判への不当な干渉の排除などがその例である。しかし、依然として「前官礼遇」(元高位判検事の弁護士への厚遇)や、政治的・社会的に注目される事件に対する司法判断が世論に左右されるといった批判も存在する。

5.5. 地方自治

大韓民国は、中央集権的な国家体制を基本としつつ、地方分権の理念に基づき地方自治制度を実施している。

地方自治体は、広域自治体と基礎自治体の二層構造となっている。

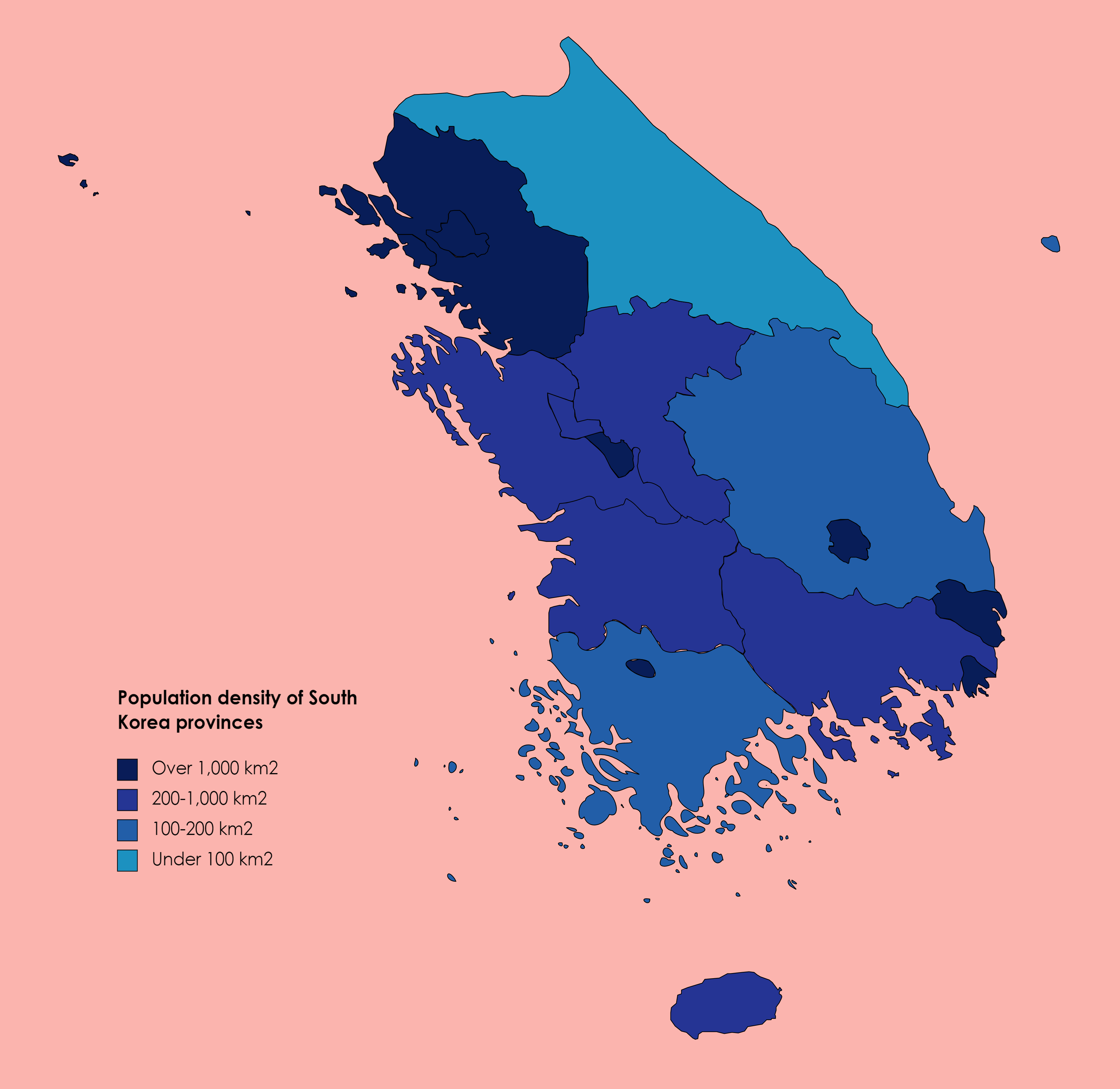

- 広域自治体:特別市(ソウル特別市)、広域市(釜山広域市、大邱広域市、仁川広域市、光州広域市、大田広域市、蔚山広域市)、特別自治市(世宗特別自治市)、道(京畿道、忠清北道、忠清南道、全羅南道、慶尚北道、慶尚南道)、特別自治道(江原特別自治道、全北特別自治道、済州特別自治道)がある。

- 基礎自治体:市、郡、区(自治區)がある。

各自治体には、住民の直接選挙で選出される首長(市長、道知事、郡守、区庁長など)と地方議会が設置されている。地方議会は、条例の制定・改廃、予算の審議・議決、行政事務の監査などの権限を持つ。

1990年代以降、地方自治制度は段階的に拡充されてきたが、依然として中央政府の権限が強く、財政的な自立度の低さ、地域間の格差などが課題として指摘されている。

5.6. 主要政党

大韓民国は複数政党制を採用しており、国民の多様な政治的意思を代表する政党が活動している。主要政党は、選挙や国会運営において中心的な役割を担う。

現在の主要政党は以下の通りである(2024年12月時点)。

- 共に民主党:中道左派またはリベラル政党。社会正義、福祉国家、南北融和などを主要な政策理念とする。現在の国会では最大議席数を有する野党。

- 国民の力:保守政党。市場経済、韓米同盟強化、対北朝鮮強硬策などを主要な政策理念とする。現在の与党。

これらの二大政党以外にも、以下のような政党が存在し、国会に議席を有している。

- 祖国革新党:進歩派政党。検察改革などを掲げる。

- 改革新党:保守・改革派政党。

- 進歩党:左派・進歩政党。

- 基本所得党:単一イシュー政党。ベーシックインカム導入を主張。

- 社会民主党:中道左派政党。

韓国の政党政治は、地域主義や人物中心の傾向が強いとされ、政党の離合集散が比較的頻繁に行われる特徴がある。また、理念や政策に基づく健全な競争よりも、政党間の対立や政治闘争が激化しやすいことも課題として指摘されている。

6. 行政区画

大韓民国の行政区画は、広域自治体と基礎自治体の二層構造を基本としている。

広域自治体は以下の通りである。

- 特別市 (특별시) (1): ソウル特別市

- 広域市 (광역시) (6): 釜山広域市、大邱広域市、仁川広域市、光州広域市、大田広域市、蔚山広域市

- 特別自治市 (특별자치시) (1): 世宗特別自治市

- 道 (도) (7): 京畿道、忠清北道、忠清南道、全羅南道、慶尚北道、慶尚南道

- 特別自治道 (특별자치도) (3): 江原特別自治道、全北特別自治道、済州特別自治道

これらの広域自治体の下には基礎自治体が置かれる。

- 道の管轄下:市 (시) と 郡 (군)

- 特別市・広域市の管轄下:区 (구、自治區)

- 人口50万人以上の市(道の下部組織)の管轄下:区 (구、非自治區である行政区)

さらに、これらの基礎自治体の下には、末端の行政単位として邑 (읍)、面 (면)、洞 (동) が置かれ、邑・面の下には里 (리)、洞の下には統 (통) が置かれる。

なお、大韓民国憲法第3条は「大韓民国の領土は韓半島及びその付属島嶼とする」と規定しており、これに基づき、現在朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が実効支配している地域に対しても名目上の行政区画(以北五道)を定めている。

| 名称 (市/道) | ハングル | 漢字 | 人口c |

|---|---|---|---|

| 特別市 (Teukbyeol-si)a | |||

| ソウル | 서울특별시韓国語 | 서울特別市韓国語b | 9,830,452 |

| 広域市 (Gwangyeok-si)a | |||

| 釜山 | 부산광역시韓国語 | 釜山廣域市韓国語 | 3,460,707 |

| 大邱 | 대구광역시韓国語 | 大邱廣域市韓国語 | 2,471,136 |

| 仁川 | 인천광역시韓国語 | 仁川廣域市韓国語 | 2,952,476 |

| 光州 | 광주광역시韓国語 | 光州廣域市韓国語 | 1,460,972 |

| 大田 | 대전광역시韓国語 | 大田廣域市韓国語 | 1,496,123 |

| 蔚山 | 울산광역시韓国語 | 蔚山廣域市韓国語 | 1,161,303 |

| 特別自治市 (Teukbyeol-jachi-si)a | |||

| 世宗 | 세종특별자치시韓国語 | 世宗特別自治市韓国語 | 295,041 |

| 道 (Do)a | |||

| 京畿道 | 경기도韓国語 | 京畿道韓国語 | 12,941,604 |

| 忠清北道 | 충청북도韓国語 | 忠淸北道韓国語 | 1,595,164 |

| 忠清南道 | 충청남도韓国語 | 忠淸南道韓国語 | 2,120,666 |

| 全羅南道 | 전라남도韓国語 | 全羅南道韓国語 | 1,890,412 |

| 慶尚北道 | 경상북도韓国語 | 慶尙北道韓国語 | 2,682,897 |

| 慶尚南道 | 경상남도韓国語 | 慶尙南道韓国語 | 3,377,126 |

| 特別自治道 (Teukbyeol-jachi-do)a | |||

| 済州 | 제주특별자치도韓国語 | 濟州特別自治道韓国語 | 661,511 |

| 江原特別自治道 | 강원특별자치도韓国語 | 江原特別自治道韓国語 | 1,545,452 |

| 全北特別自治道 | 전북특별자치도韓国語 | 全北特別自治道韓国語 | 1,847,089 |

| (主張領土、北朝鮮が実効支配) | |||

| 咸鏡北道 | 함경북도韓国語 | 咸鏡北道韓国語 | - |

| 咸鏡南道 | 함경남도韓国語 | 咸鏡南道韓国語 | - |

| 平安北道 | 평안북도韓国語 | 平安北道韓国語 | - |

| 平安南道 | 평안남도韓国語 | 平安南道韓国語 | - |

| 黄海道 | 황해도韓国語 | 黃海道韓国語 | - |

a 文化観光部2000年式、b ソウルの名称参照、c 2018年5月時点

6.1. 首都及び主要都市

大韓民国の首都はソウル特別市である。ソウルは朝鮮王朝時代からの歴史を持つ都市であり、政治、経済、文化の中心地として発展してきた。人口は約940万人(2023年)で、世界有数の大都市である。景福宮、昌徳宮などの歴史的建造物や、明洞、江南などの繁華街、Nソウルタワーなどのランドマークがある。

その他の主要都市としては、以下の都市が挙げられる。

- 釜山:韓国第2の都市であり、最大の港湾都市。人口約330万人。海雲台ビーチや国際市場などが有名。

- 仁川:ソウルの西に位置する港湾都市であり、仁川国際空港を擁する韓国の空の玄関口。人口約300万人。

- 大邱:韓国南東部の内陸都市。繊維産業が盛ん。人口約240万人。

- 大田:韓国中部の科学技術都市。大徳研究開発特区がある。人口約144万人。

- 光州:韓国南西部の中心都市。光州事件の舞台となった民主化運動の象徴的な都市。人口約142万人。

- 蔚山:韓国南東部の工業都市。現代重工業や現代自動車の工場がある。人口約110万人。

- 水原:京畿道の道庁所在地。世界遺産の水原華城がある。人口約120万人。

- 昌原:慶尚南道の道庁所在地。機械工業が盛ん。人口約100万人。

これらの都市は、それぞれの地域における経済、文化、交通の中心としての役割を担っている。

7. 外交

大韓民国は1991年に朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と同時に国際連合に加盟し、国際社会の責任ある一員として多国間外交を展開している。2007年には、韓国の元外交通商部長官である潘基文が国際連合事務総長に就任し、2期10年間務めた。

韓国は、東南アジア諸国連合(ASEAN)とはASEAN+3(日中韓)や東アジア首脳会議(EAS)の枠組みを通じて連携を強化している。2009年には、OECDの開発援助委員会(DAC)に加盟し、かつての援助受給国から援助供与国へと転換した。2010年にはG20首脳会合をソウルで開催し、国際的な地位を高めた。

主要な外交政策としては、アメリカ合衆国との同盟関係を基軸としつつ、近隣諸国である中国、日本、ロシアとの関係を多角的に展開している。また、欧州連合(EU)やその他多くの国々と自由貿易協定(FTA)を締結し、経済外交にも力を入れている。

国際社会における人権問題や民主主義の促進、環境問題、核不拡散など地球規模の課題に対しても積極的に関与し、貢献を目指している。

7.1. 南北関係

朝鮮半島は、1945年の第二次世界大戦終結後、北緯38度線を境に南北に分断され、1948年には南に大韓民国(韓国)、北に朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)がそれぞれ樹立された。両国は朝鮮半島全土の正統性を主張し合い、1950年には朝鮮戦争が勃発した。1953年に休戦協定が締結されたものの、平和条約は未締結のままであり、法的には現在も戦争状態が続いている。両国間には軍事境界線(DMZ)が設定され、世界で最も厳重に武装された国境の一つとなっている。

南北関係は、緊張と対話、対立と協力を繰り返してきた。韓国の歴代政権は、対北朝鮮政策において強硬策と融和策の間で揺れ動いてきた。

- 対立と緊張の時期:朝鮮戦争後、長らく厳しい対立関係が続いた。北朝鮮による韓国大統領府襲撃未遂事件(1968年)、ラングーン事件(1983年)、大韓航空機爆破事件(1987年)などの挑発行為や、核開発問題、ミサイル発射実験などが緊張を高めてきた。韓国側も、北朝鮮の体制を批判し、人権問題を提起してきた。

- 対話と協力の模索:1972年の7・4南北共同声明を皮切りに、断続的ながら対話の試みは続けられてきた。特に1990年代末からの金大中政権による「太陽政策」は、南北間の和解と協力を目指し、2000年には史上初の南北首脳会談が実現した。開城工業団地や金剛山観光などの経済協力事業も行われた。盧武鉉政権もこの政策を継承し、2007年に第2回南北首脳会談が行われた。

- 近年の動向:李明博政権、朴槿恵政権下では、北朝鮮の核開発進展や挑発行為(天安沈没事件、延坪島砲撃事件など)を受け、対北朝鮮強硬策が取られ、南北関係は再び冷却化した。文在寅政権は再び対話路線を模索し、2018年には3度の南北首脳会談が開催され、板門店宣言や平壌共同宣言が採択された。しかし、米朝交渉の停滞とともに南北関係も進展が見られず、北朝鮮による南北共同連絡事務所爆破(2020年)などで再び緊張が高まっている。

統一問題は、南北双方にとって民族的悲願であるが、体制の違いや相互不信、国際情勢など多くの困難を抱えている。人道的問題としては、離散家族問題の解決、北朝鮮の食糧難や人権状況の改善などが重要な課題である。関係国(米、中、日、露など)の利害も複雑に絡み合っており、朝鮮半島の平和と安定にはこれらの国々との協力が不可欠である。

7.2. 対米関係

大韓民国とアメリカ合衆国は、第二次世界大戦後の朝鮮半島分断と朝鮮戦争を経て、緊密な同盟関係を築いてきた。1953年に締結された米韓相互防衛条約がその基盤となっている。

- 政治・外交関係:両国は、自由民主主義と市場経済という価値観を共有し、国際社会において多くの問題で協調してきた。朝鮮半島の平和と安定、北朝鮮の核問題への対応、地域および世界の安全保障問題などについて緊密な協議を行っている。

- 軍事・安全保障関係:在韓米軍(USFK)の駐留は、北朝鮮の脅威に対する抑止力として重要な役割を果たしてきた。両国は定期的に米韓合同軍事演習を実施し、連合防衛体制を強化している。近年、戦時作戦統制権の韓国軍への移管が進められている。

- 経済関係:アメリカは韓国にとって主要な貿易相手国であり、投資も活発である。2012年には米韓自由貿易協定(KORUS FTA)が発効し、経済関係はさらに深化している。

- 社会・文化交流:人的交流も盛んであり、多くの韓国人がアメリカに留学・居住し、また多くのアメリカ人が韓国に居住・訪問している。

しかし、米韓関係は常に順風満帆だったわけではない。在韓米軍の駐留経費負担問題、貿易摩擦、対北朝鮮政策をめぐる意見の相違、そして時には韓国国内での反米感情の高まりなども経験してきた。特に、北朝鮮の核問題の解決策や対北朝鮮制裁のあり方については、両国間で微妙な温度差が生じることもある。

それでもなお、米韓同盟は韓国の安全保障と経済発展にとって不可欠な要素であり続けており、両国は共通の利益と価値観に基づき、同盟関係を未来志向的に発展させていくことで一致している。

7.3. 対中関係

大韓民国と中華人民共和国(中国)は、歴史的に深い関わりを持ちながらも、冷戦期にはイデオロギーの対立から長らく国交が断絶していた。両国は1992年に国交を正常化し、以降、経済関係を中心に急速に関係を発展させてきた。

- 経済関係:中国は韓国にとって最大の貿易相手国であり、韓国の輸出入において極めて重要な位置を占めている。多くの韓国企業が中国に進出し、生産拠点や市場として活用している。また、中国からの観光客も韓国経済にとって大きな存在である。2015年には韓中自由貿易協定(FTA)が発効し、経済的結びつきは一層強まった。

- 政治・外交関係:国交正常化後、両国は「戦略的協力パートナーシップ」を構築し、首脳間の相互訪問やハイレベル協議が定着している。北朝鮮の核問題や朝鮮半島の平和と安定に関しては、中国が六者会合の議長国を務めるなど、重要な役割を担ってきた。しかし、韓国へのTHAAD(終末高高度防衛ミサイル)配備問題(2016年以降)を巡っては、中国が経済的報復措置ととれる対応を示し、両国関係が著しく悪化した。

- 文化交流:人的・文化的交流は活発であり、韓流は中国でも人気を博している。多くの中国人学生が韓国に留学し、また韓国人学生も中国に留学している。

- 懸案事項:

- 北朝鮮問題:北朝鮮の核・ミサイル開発問題において、中国は北朝鮮の非核化と朝鮮半島の安定を主張する一方で、北朝鮮体制の急激な変化を望まず、制裁履行においても韓国やアメリカとは温度差が見られることがある。

- THAAD配備問題:在韓米軍へのTHAAD配備に対し、中国は自国の戦略的利益を害するものとして強く反発し、経済・文化交流の制限など、韓国に対して様々な圧力を加えた。これにより、韓国内では対中感情が悪化した。

- 歴史認識問題:高句麗や渤海の歴史帰属をめぐる東北工程問題や、中国漁船の違法操業問題なども、両国間の懸案となっている。

近年、米中対立の激化に伴い、韓国は米中両国との間で難しい舵取りを迫られている。中国との経済的相互依存関係を維持しつつ、アメリカとの同盟関係を基軸とした外交・安全保障政策とのバランスを取ることが、韓国外交の重要な課題となっている。

7.4. 対日関係

大韓民国と日本は地理的に最も近い隣国であり、歴史的にも深いつながりを持つが、過去の植民地支配に起因する歴史認識問題や領土問題など、多くの懸案を抱えている。

- 歴史認識問題:

- 慰安婦問題:第二次世界大戦中の日本軍慰安婦問題は、最も深刻な懸案の一つである。韓国側は日本政府の公式な謝罪と法的賠償を求めている。2015年の慰安婦問題日韓合意は、問題を「最終的かつ不可逆的に」解決することを目指したが、韓国内では被害者の意見が十分に反映されていないとして強い反発があり、文在寅政権下で事実上形骸化した。

- 徴用工問題:日本統治時代の元徴用工(旧朝鮮半島出身労働者)に対する賠償問題も、日韓関係を揺るがす大きな要因となっている。2018年に韓国の大法院(最高裁判所)が日本企業に対して賠償を命じる判決を下したが、日本政府は1965年の日韓請求権協定によって解決済みとの立場を堅持しており、両国間の対立が続いている。

- 歴史教科書問題:日本の歴史教科書における植民地支配に関する記述などが、韓国側から歴史歪曲であるとの批判を度々受けている。

- 領土問題:竹島(韓国名:独島)の領有権をめぐる問題は、両国間の感情的な対立を引き起こす主要な原因となっている。韓国が実効支配しているが、日本は領有権を主張しており、外交問題化している。

- 経済協力:経済面では、両国は重要な貿易相手国であり、技術協力や投資も行われてきた。しかし、近年は歴史問題の悪化が経済関係にも影響を及ぼすことがある。

- 文化交流:1998年の金大中政権による日本大衆文化開放以降、文化交流は活発化し、韓流が日本で人気を博し、日本の大衆文化も韓国で受け入れられるようになった。人的交流も盛んである。

- 安全保障:北朝鮮の核・ミサイル開発問題など、東アジアの安全保障環境が厳しさを増す中で、日米韓の連携の重要性が指摘されているが、日韓間の歴史問題や信頼関係の欠如が、安全保障協力の障害となることもある。

日韓関係は、政治・外交レベルでの対立がしばしば国民感情の悪化を招き、悪循環に陥りやすい構造を持つ。両国の立場を客観的に記述し、特に植民地支配による被害者の視点や人権問題に言及しつつ、未来志向的な関係構築の必要性を指摘することが重要である。

7.5. 対露関係

大韓民国とロシア(ソビエト連邦時代を含む)の関係は、冷戦期にはイデオロギーの対立から敵対的であったが、1990年の国交樹立以降、経済協力を中心に関係を発展させてきた。

- 外交関係:韓国は、ソ連崩壊後のロシア連邦と外交関係を継続し、政治・経済・文化など多方面での協力を模索してきた。北方外交の一環として、ロシアとの関係強化は韓国外交の重要な柱の一つであった。

- 経済協力:ロシアは豊富な天然資源を有しており、韓国はエネルギー分野での協力を重視してきた。シベリア鉄道と朝鮮半島縦断鉄道の連結構想(「鉄のシルクロード」)や、ロシア極東地域の開発への韓国企業の参加などが議論されてきた。貿易や投資も徐々に拡大している。

- エネルギー協力:韓国はロシアからの天然ガス輸入に関心を持ち、パイプライン建設プロジェクトなどが検討されたが、地政学的リスクなどから実現には至っていない。

- 北方政策:韓国の歴代政権は、朝鮮半島の平和と繁栄、そして統一に向けた環境整備のため、ロシアを含むユーラシア大陸との連結性を高める「北方政策」や「新北方政策」を推進してきた。

- 北朝鮮問題:ロシアは、北朝鮮の核問題に関する六者会合の参加国であり、北朝鮮に対して一定の影響力を有している。韓国は、北朝鮮の非核化と朝鮮半島の安定のためにロシアとの協力を模索してきた。

- ウクライナ侵攻後の関係:2022年のロシアによるウクライナ侵攻を受け、韓国は国際社会の対ロシア制裁に参加し、ロシアとの関係は冷却化している。ロシアは韓国を「非友好国」に指定した。この状況は、韓国のエネルギー政策や北方政策にも影響を与えている。

近年では、ウクライナ侵攻を巡る国際情勢の変化や、ロシアと北朝鮮の軍事協力の深化などが、韓国とロシアの関係に新たな課題を投げかけている。

7.6. 対EU関係

大韓民国と欧州連合(EU)は、民主主義、人権、市場経済といった共通の価値観を基盤に、政治、経済、文化など多岐にわたる分野で協力関係を深めている。

- 経済関係:EUは韓国にとって主要な貿易相手地域の一つであり、重要な投資パートナーでもある。2011年に韓・EU自由貿易協定(FTA)が発効し、両者間の貿易・投資は大きく拡大した。このFTAは、関税の撤廃・削減だけでなく、サービス、政府調達、知的財産権、持続可能な開発など幅広い分野を網羅する包括的な協定である。

- 政治・外交協力:韓国とEUは、「戦略的パートナーシップ」を締結し、政治・安全保障分野での対話と協力を強化している。気候変動、サイバーセキュリティ、テロ対策、大量破壊兵器の不拡散など、地球規模の課題について緊密に連携している。また、朝鮮半島の平和と安定、北朝鮮の非核化に向けた国際社会の努力においても協力している。

- 科学技術・文化交流:科学技術分野での共同研究やイノベーション協力が進められている。教育、文化、人的交流も活発であり、相互理解の深化に貢献している。

- 枠組み:韓国とEUの間には、首脳会談、閣僚級会合、分野別の対話チャネルなど、様々なレベルでの協議枠組みが存在する。

EUは、韓国の民主化プロセスや人権状況の改善を支持してきた経緯があり、法の支配やグッドガバナンスといった価値を共有するパートナーとして、韓国との関係を重視している。近年では、デジタル経済、グリーンディール、サプライチェーンの強靭化など、新たな分野での協力も模索されている。

7.7. その他の国家及び国際機関との関係

大韓民国は、上記の主要国以外にも、世界各国との二国間関係の強化や、国際機関を通じた多国間外交を積極的に展開している。

- 東南アジア諸国連合(ASEAN)との関係:韓国はASEANにとって重要な対話パートナー国の一つであり、「韓・ASEAN戦略的パートナーシップ」を構築している。経済、文化、人的交流など幅広い分野で協力関係が深化しており、特に「新南方政策」を通じてASEAN諸国との関係を格上げしようと努めている。韓・ASEAN自由貿易協定(FTA)も締結されている。

- インドとの関係:韓国はインドとの「特別戦略的パートナーシップ」を構築し、経済、防衛、科学技術などの分野で協力を拡大している。インドの「アクト・イースト政策」と韓国の「新南方政策」との連携も模索されている。

- オーストラリア及びニュージーランドとの関係:オーストラリア、ニュージーランドとは、民主主義や市場経済といった価値観を共有する伝統的な友好国であり、経済、安全保障、人的交流など多方面で協力関係を維持している。それぞれとFTAを締結している。

- 中東諸国との関係:韓国はエネルギー資源の多くを中東地域に依存しており、湾岸協力会議(GCC)諸国などとの経済協力関係は極めて重要である。建設、プラント、防衛産業などの分野でも協力が進んでいる。

- アフリカ諸国との関係:韓国はアフリカ諸国との開発協力や経済交流を拡大しており、アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)の進展にも関心を示している。

- ラテンアメリカ諸国との関係:韓国はラテンアメリカ諸国とも貿易・投資関係を強化しており、複数の国とFTAを締結または交渉中である。

- 国際機関との関係:韓国は国際連合(UN)の主要な活動に積極的に参加し、平和維持活動(PKO)への部隊派遣や、国際的な開発協力、人権擁護、環境保護などの取り組みに貢献している。世界貿易機関(WTO)、国際通貨基金(IMF)、世界銀行などの国際経済機関においても重要な役割を果たしている。また、経済協力開発機構(OECD)のメンバー国として、先進国間の政策協調にも参加している。

韓国は、国際社会における中堅国家(middle power)としての役割を意識し、グローバルな課題の解決に向けた多国間協調を重視する外交を展開している。

8. 国防

大韓民国は、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)との軍事的対峙が続く地政学的状況下にあり、国防体制の維持・強化を国家の最重要課題の一つとしている。大韓民国国軍は、徴兵制度を基盤とし、米国との同盟関係を抑止力の核心としている。

8.1. 大韓民国国軍

大韓民国国軍は、陸軍(ROKA)、海軍(ROKN)、空軍(ROKAF)、そして海軍傘下の海兵隊(ROKMC)によって構成される。総兵力は約50万人(2022年時点)であり、予備役は約310万人である。

国軍の主な任務は、国土防衛、国家主権の守護、国民の生命と財産の保護である。北朝鮮の軍事的脅威への対応が最優先課題であり、軍事境界線(DMZ)付近には多くの兵力が集中配備されている。

近年では、伝統的な脅威に加え、サイバー攻撃、テロリズム、大量破壊兵器の拡散など、新たな安全保障上の課題にも対応するため、戦力の近代化と情報収集能力の強化を進めている。また、国連平和維持活動(PKO)への参加や、災害救援、海賊対処活動など、国際的な貢献も行っている。

主要な兵器体系としては、陸軍ではK2戦車やK9自走砲、海軍ではイージス駆逐艦や潜水艦、空軍ではF-15KやF-35A戦闘機などがある。国産兵器の開発・生産能力も向上しており、防衛産業の育成にも力を入れている。

8.1.1. 陸軍

大韓民国陸軍は、国軍の中で最大の兵力を有し、地上戦における中核的な役割を担う。主な任務は、国土防衛、特に軍事境界線(DMZ)を中心とした陸上からの侵攻阻止、そして有事における反撃作戦の遂行である。

- 編制:複数の軍団、師団、旅団から構成される。機械化歩兵師団、歩兵師団、機甲旅団、砲兵旅団、特殊戦司令部などが主要な部隊である。

- 主要装備:主力戦車としてはK2ブラックパンサー、K1A2戦車、K9自走榴弾砲、K21歩兵戦闘車、各種ミサイル(玄武地対地ミサイルなど)、攻撃ヘリコプター(AH-64Eアパッチ・ガーディアンなど)を保有している。

- 役割:平時には、国境警備、対浸透作戦、災害救援などを行う。有事には、敵の地上攻撃を阻止・撃退し、占領された地域を回復する。

- 最近の動向:陸軍は、将来の戦場環境の変化に対応するため、「陸軍ビジョン2030」などの長期計画に基づき、戦力の最適化、先端技術の導入、ウォーリアープラットフォーム(個人戦闘システム)の高度化、ドローンやロボット兵器の活用などを推進している。また、サイバー戦や宇宙戦への対応能力も強化している。兵士の戦闘能力向上のため、実弾射撃訓練の充実化や個人装備の近代化も継続的に行われている。

8.1.2. 海軍及び海兵隊

大韓民国海軍は、海上における国家利益の保護、海上交通路の安全確保、そして有事における海上作戦の遂行を主な任務とする。海兵隊は、海軍の傘下にあり、上陸作戦、沿岸防衛、迅速対応部隊としての役割を担う。

- 海軍:

- 艦艇:イージス駆逐艦(世宗大王級)、韓国型駆逐艦(李舜臣級、広開土大王級)、護衛艦、潜水艦(島山安昌浩級、孫元一級など)、強襲揚陸艦(独島級)、掃海艇、哨戒艦などを保有。近年では、軽空母導入計画も進められている。

- 航空機:海上哨戒機(P-3C、P-8A導入予定)、海上作戦ヘリコプターなどを運用。

- 主要作戦活動:領海警備、海上交通路保護、対潜水艦作戦、対海賊作戦、国際共同訓練への参加など。

- 海兵隊:

- 戦力:上陸突撃装甲車(KAAV)、自走砲、攻撃ヘリコプター(MUH-1 マリンオン)などを保有。2個師団、2個旅団などで編制される。

- 主要作戦活動:敵地への上陸作戦、島嶼防衛、迅速展開部隊としての国内及び海外での任務遂行。

海軍及び海兵隊は、朝鮮半島周辺海域の戦略的重要性と、増大する海洋権益保護の必要性から、戦力の近代化と作戦能力の向上を継続的に進めている。特に、潜水艦戦力やイージス艦を中心とした水上戦闘能力の強化、そして上陸作戦能力の高度化が図られている。

8.1.3. 空軍

大韓民国空軍は、領空防衛、航空優勢の確保、航空作戦による地上・海上部隊の支援、そして戦略目標への攻撃などを主な任務とする。

- 航空機:

- 戦闘機:F-35A(ステルス戦闘機)、F-15Kスラムイーグル、KF-16などが主力。国産戦闘機KF-21ポラメの開発も進められている。

- 支援機:早期警戒管制機(E-737)、空中給油機(KC-330シグナス)、輸送機(C-130など)、練習機(T-50ゴールデンイーグルなど)を保有。

- 無人航空機(UAV):偵察用UAVの運用に加え、攻撃用UAVの開発も進めている。

- 防空システム:パトリオットミサイル(PAC-2/PAC-3)、韓国型地対空ミサイル(天弓(M-SAM)、L-SAM開発中)などの多層的な防空網を構築している。

- 主要任務及び発展計画:24時間体制での領空監視と防衛、有事における航空優勢の獲得、精密打撃能力の向上、宇宙空間における作戦能力の 확보(宇宙作戦隊の創設など)を目指している。また、第4次産業革命技術(AI、ビッグデータなど)を活用したスマート空軍への転換も推進中である。

空軍は、北朝鮮の弾道ミサイルや長距離砲などの脅威に対処するため、キルチェーン(Kill Chain)、韓国型ミサイル防衛(KAMD)、大量反撃報復(KMPR)からなる「韓国型3軸体系」の構築において中心的な役割を担っている。

8.2. 兵役制度

大韓民国では、憲法及び兵役法に基づき、成人男性に対して徴兵制度が敷かれている。これは、北朝鮮との軍事的対峙が続く安全保障環境を背景としている。

- 対象及び義務:満18歳以上の全ての健康な男性国民は、兵役の義務を負う。兵役判定検査の結果に基づき、現役、補充役(社会服務要員など)、展示勤労役などに分類される。

- 服務期間:服務期間は、軍種や役種によって異なる。2024年現在、陸軍・海兵隊は18ヶ月、海軍は20ヶ月、空軍は21ヶ月(一部技術兵科は変動あり)。補充役の社会服務要員は21ヶ月。服務期間は、国防環境の変化や兵力需給状況に応じて調整されてきた。

- 代替服務制度:宗教的信条や良心などを理由に、兵役を拒否する者(良心的兵役拒否)に対しては、代替服務制度が導入されている。これは、2018年の憲法裁判所の違憲判決を受けて法制化されたもので、刑務所などの矯正施設での合宿服務が義務付けられている。

- 関連する社会的議論:

- 人権問題:服務中の兵士の人権保障、特に軍隊内でのいじめや過酷な行為、性的少数者に対する差別などが社会問題として度々指摘されてきた。近年は、人権意識の高まりとともに、改善に向けた努力が続けられている。

- 服務期間短縮と兵力資源の減少:少子化による兵役対象者の減少は、将来的な兵力維持の大きな課題となっている。服務期間の短縮や、女性の徴兵制導入の是非、募兵制への移行なども社会的な議論の対象となっている。

- 兵役逃れの問題:有名人や富裕層の子弟による兵役逃れが度々問題となり、国民の公平感や兵役義務の神聖さに対する議論を引き起こしている。

- 良心的兵役拒否:代替服務制度が導入されたものの、服務内容や期間の公平性、そして「良心」の判断基準などを巡る議論は依然として存在する。

兵役制度は、韓国社会において国防の根幹をなすとともに、若者の人生やキャリア形成にも大きな影響を与える重要な制度であり続けている。

8.3. 在韓米軍

在韓米軍(United States Forces Korea英語, USFK)は、米韓相互防衛条約に基づき、大韓民国に駐留するアメリカ軍である。朝鮮半島の安全保障において重要な役割を担っている。

- 駐留背景:朝鮮戦争(1950年 - 1953年)において、アメリカ合衆国は国連軍の主力として韓国を支援した。休戦後、北朝鮮の再侵攻を抑止し、地域の安定を維持するため、1953年に米韓相互防衛条約が締結され、米軍の韓国駐留が開始された。

- 規模:在韓米軍の兵力規模は、国際情勢や米国の戦略に応じて変動してきたが、2024年現在、約28,500人である。主要な部隊は、アメリカ陸軍第8軍、アメリカ空軍第7空軍、アメリカ海軍韓国部隊などから構成される。

- 役割:

- 対北朝鮮抑止力:北朝鮮の軍事的挑発や侵攻に対する強力な抑止力として機能する。

- 韓米連合防衛体制の中核:韓国軍と共に、朝鮮半島の防衛を担当する。有事の際には、米韓連合司令部(CFC)を通じて一体となって作戦を遂行する。

- 地域の安定:朝鮮半島のみならず、北東アジア地域全体の平和と安定にも寄与する。

- 韓米連合防衛体制:米韓両軍は、緊密な協力関係のもと、連合防衛体制を構築している。平時には、米韓連合司令部司令官(在韓米軍司令官が兼任)が韓国軍の一部部隊に対する作戦統制権を行使する。戦時作戦統制権( wartime operational control, wartime OPCON)については、2020年代半ば以降の韓国軍への移管を目指して協議が進められている。

- 駐留経費負担:在韓米軍の駐留経費の一部は、防衛費分担金特別協定(SMA)に基づき韓国側が負担している。この負担割合を巡っては、米韓間で定期的に交渉が行われ、時には政治的な争点となることもある。

在韓米軍の存在は、韓国の安全保障にとって不可欠な要素であると同時に、基地移転問題(龍山基地の平沢市への移転など)や、米兵による事件・事故、環境問題など、韓国内で様々な議論を引き起こす要因ともなってきた。

8.4. 国防科学技術及び防衛産業

大韓民国は、厳しい安全保障環境と自主国防の必要性から、国防科学技術の研究開発(R&D)と防衛産業の育成に国家的に力を入れている。

- 国防R&D投資:政府は国防R&D予算を継続的に増額しており、GDP比で見ても高い水準を維持している。国防科学研究所(ADD)が中核的な研究開発機関として、ミサイル、精密誘導兵器、次世代戦闘機、無人機、衛星システムなど、多様な分野で先端技術の開発を主導している。

- 主要な国産兵器:

- 陸軍:K2戦車、K9自走砲、K21歩兵戦闘車、玄武弾道ミサイル・巡航ミサイルなど。

- 海軍:世宗大王級駆逐艦(イージス艦)、島山安昌浩級潜水艦、蔚山級フリゲート艦など。

- 空軍:T-50ゴールデンイーグル(高等練習機/軽攻撃機)、KF-21ポラメ(開発中の第4.5世代戦闘機)、各種誘導弾など。

- 主要防衛産業企業:ハンファエアロスペース(エンジン、自走砲など)、韓国航空宇宙産業(KAI、航空機)、LIGネクスワン(ミサイル、レーダー)、現代ロテム(戦車、鉄道車両)、HD現代重工業(艦艇)、ハンファオーシャン(旧大宇造船海洋、艦艇・潜水艦)などが代表的な企業である。これらの企業は、国内需要に応えるだけでなく、積極的に海外市場への進出を図っている。

- 兵器輸出現況:韓国は近年、兵器輸出を急速に拡大しており、K9自走砲、T-50練習機、FA-50軽戦闘機、潜水艦などがポーランド、トルコ、インドネシア、フィリピン、オーストラリア、ノルウェー、エジプトなど多くの国に輸出されている。特に2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、欧州諸国を中心に韓国製兵器への関心が高まっている。政府も防衛産業を国家戦略産業と位置づけ、輸出支援を強化している。

- 課題:核心部品や技術の海外依存度が高い分野もあり、完全な技術自立が課題となっている。また、国際的な軍備管理や輸出統制レジームを遵守しつつ、防衛産業を発展させる必要性も指摘されている。

韓国は、国防科学技術と防衛産業の発展を通じて、自主国防能力の強化と経済成長への貢献を目指している。

9. 経済

大韓民国の経済は、第二次世界大戦後の荒廃から急速な成長を遂げ、「漢江の奇跡」と称されるほどの発展を達成した。現在は、製造業と輸出を主導力とする先進国型経済であり、G20の主要メンバー国でもある。しかし、急速な発展の過程で、財閥中心の経済構造、労働問題、社会格差などの課題も抱えている。

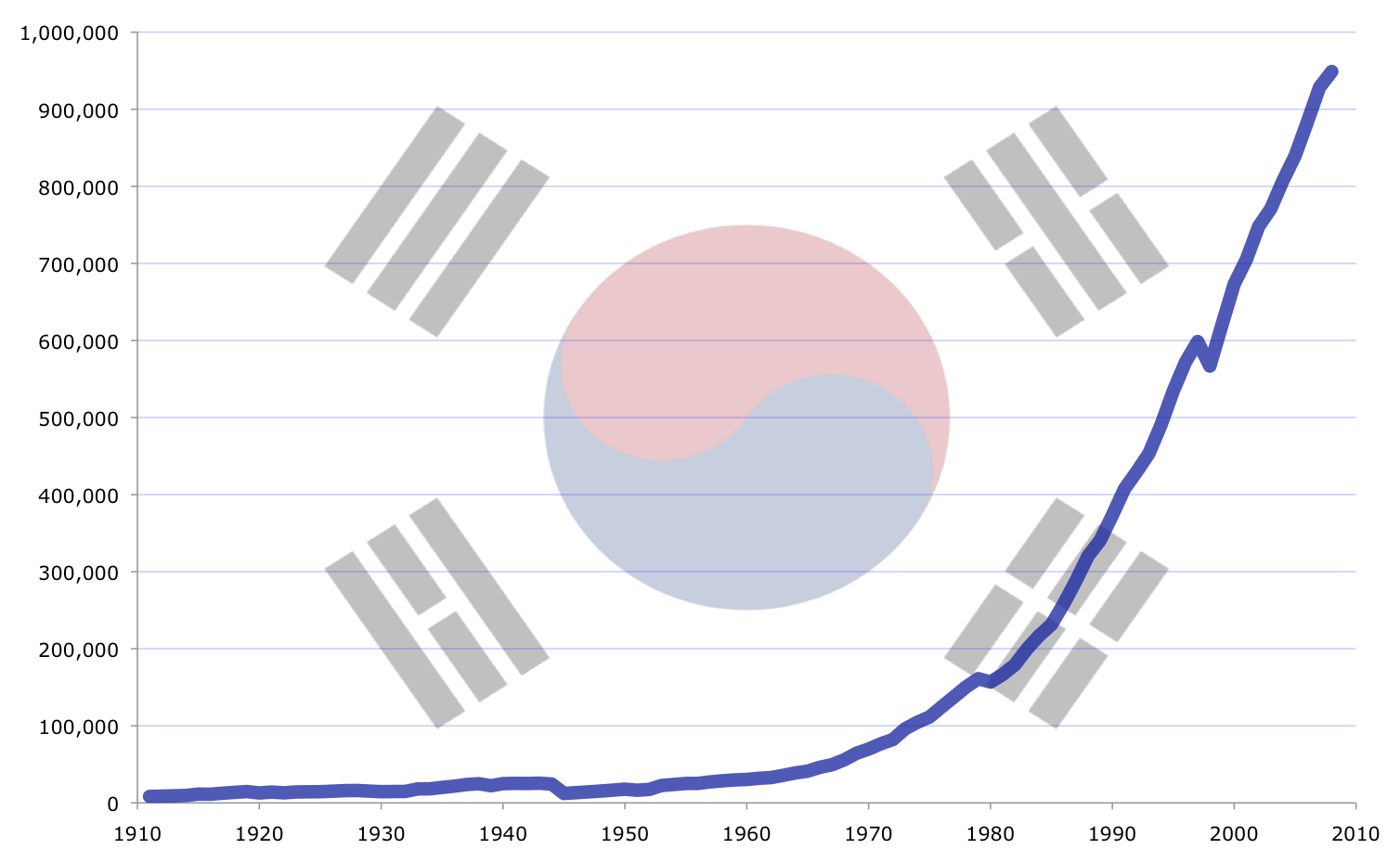

9.1. 経済発展史(漢江の奇跡)

1950年代の朝鮮戦争によって国土は荒廃し、経済は壊滅的な打撃を受けた。戦後復興期は、アメリカ合衆国からの援助に大きく依存していた。

1960年代に入り、朴正煕政権下で政府主導の経済開発五カ年計画が開始された。初期は輸入代替工業化を目指したが、その後、輸出志向型工業化へと転換。軽工業製品(繊維、合板、履物など)の輸出から始まり、徐々に重化学工業(鉄鋼、造船、機械、化学など)へと産業構造の高度化を進めた。政府による強力な産業政策、豊富な労働力、国民の勤勉さ、そしてアメリカや日本からの経済・技術支援などが高度経済成長を支えた。この時期の急成長は「漢江の奇跡」と呼ばれ、韓国は世界最貧国の一つから短期間で工業国へと変貌を遂げた。

1980年代には、自動車、電機・電子産業などが国際競争力を持つようになり、新興工業経済地域(NIEs)の代表格と見なされるようになった。

1990年代後半、アジア通貨危機(韓国ではIMF事態と呼ばれる)が発生し、多くの企業が倒産、失業率が急上昇するなど、経済は深刻な危機に陥った。国際通貨基金(IMF)の管理下で、厳しい経済構造改革(財閥解体・再編、金融システム改革、労働市場の柔軟化など)が断行された。この危機を乗り越えた後、韓国経済は情報通信技術(ICT)産業などを新たな成長エンジンとして回復・発展した。

2000年代以降も、輸出主導の成長を続け、サムスン電子や現代自動車などのグローバル企業が世界市場で大きな存在感を示すようになった。

9.2. 主要産業

大韓民国の経済は、高度に発達した製造業と、成長を続けるサービス業によって支えられている。

製造業では、特に電子・電機、自動車、造船、鉄鋼、石油化学などが国際的な競争力を持っている。サービス業では、情報通信、金融、流通、観光などが主要な分野である。

9.2.1. 製造業

大韓民国の製造業は、国の経済成長を牽引してきた中核産業であり、高い技術力と国際競争力を有している。

- 電子・電機産業:半導体(特にDRAMとNANDフラッシュメモリ)、ディスプレイパネル(LCD、OLED)、スマートフォン、テレビ、生活家電などが世界市場で高いシェアを誇る。サムスン電子、LGエレクトロニクス、SKハイニックスなどが代表的な企業である。

- 自動車産業:乗用車、商用車、部品の生産において世界有数の規模を持つ。現代自動車グループ(現代自動車、起亜)は、世界販売台数でトップクラスに位置し、近年では電気自動車(EV)や水素自動車(FCV)の開発にも力を入れている。

- 造船産業:LNG船、大型コンテナ船、海洋プラントなど、高付加価値船舶の建造において世界最高水準の技術力を持つ。HD現代重工業、ハンファオーシャン(旧大宇造船海洋)、サムスン重工業が世界三大造船企業として知られる。

- 鉄鋼産業:ポスコは世界有数の鉄鋼メーカーであり、高品質な鉄鋼製品を国内外に供給している。

- 石油化学産業:原油を輸入し、ガソリン、ディーゼル燃料、ナフサ、合成樹脂、合成繊維原料などを生産する大規模な石油化学コンプレックスを有する。SKイノベーション、GSカルテックス、Sオイル、LG化学などが主要企業である。

- 一般機械産業:工作機械、建設機械、産業用ロボットなど、様々な分野で技術力を高めている。

これらの製造業は、継続的な研究開発投資、高度な生産技術、そしてグローバルなサプライチェーンを通じて、国際競争力を維持・強化している。

9.2.2. サービス業

大韓民国のサービス業は、経済規模の拡大と国民所得の向上に伴い、多様な分野で成長を続けている。

- 情報通信サービス業(ICTサービス):世界最高水準のインターネットインフラを背景に、移動体通信サービス、ポータルサイト、電子商取引、オンラインゲーム、ウェブトゥーンなどが大きく発展している。SKテレコム、KT、LGユープラスが三大通信事業者であり、ネイバーやカカオが代表的なプラットフォーム企業である。

- 金融サービス業:銀行、証券、保険、クレジットカードなどの金融市場が発達している。四大銀行(KB国民銀行、新韓銀行、ハナ銀行、ウリィ銀行)が市場で大きなシェアを占める。近年はフィンテックの発展も目覚ましい。

- 流通サービス業:百貨店、大型スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインショッピングモールなどが多様な消費ニーズに応えている。ロッテ、新世界、現代百貨店などが大手流通企業である。

- 観光サービス業:韓流ブームなどを背景に外国人観光客が増加しており、ホテル、旅行代理店、免税店などが重要な役割を担っている。ソウル、釜山、済州島などが主要な観光地である。

- その他サービス業:医療・福祉サービス、教育サービス、文化・娯楽サービス、専門・技術サービスなども経済の重要な部分を占めている。

サービス業は、国内総生産(GDP)と雇用において大きな割合を占めており、今後もデジタルトランスフォーメーションや高齢化社会への対応などを通じて、さらなる発展が期待されている。

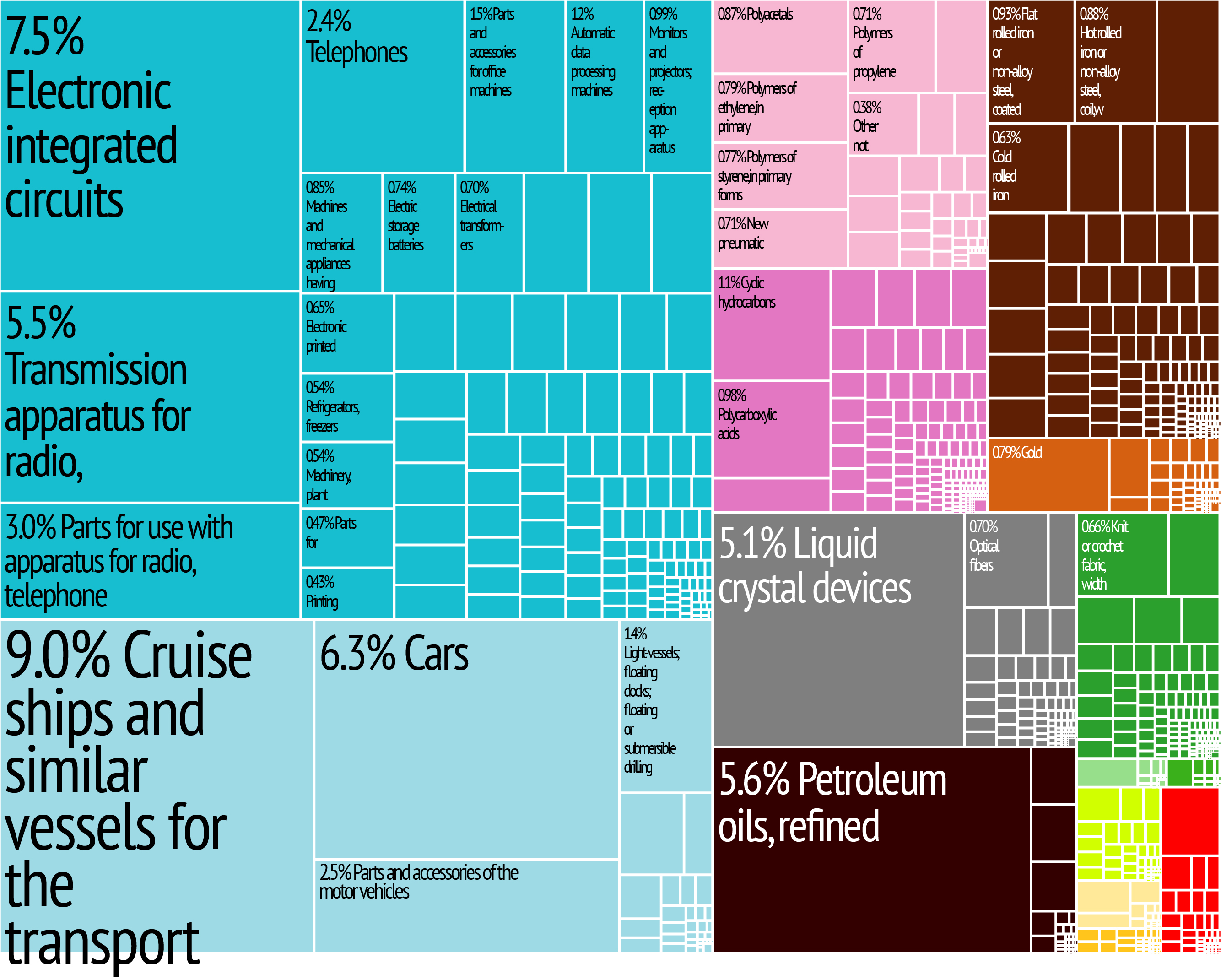

9.3. 貿易

大韓民国は資源に乏しく、国内市場も比較的小さいため、経済成長において貿易が極めて重要な役割を果たしてきた。輸出主導型の経済発展戦略により、世界有数の貿易大国となっている。

- 輸出入規模:年間輸出額、輸入額ともに世界トップ10クラスに位置する。主要な経済指標として貿易収支が注目される。

- 主要輸出品目:

- 半導体:メモリ半導体(DRAM、NANDフラッシュ)を中心に世界最大の輸出国の一つ。

- 自動車及び部品:乗用車、商用車、自動車部品。

- 石油製品:ガソリン、軽油、ジェット燃料など(原油を輸入し精製して輸出)。

- 船舶・海洋構造物:LNG船、コンテナ船、石油掘削リグなど。

- ディスプレイパネル:スマートフォン、テレビ向けのOLED、LCDパネル。

- 合成樹脂、鉄鋼製品、無線通信機器、コンピュータ、産業機械など。

- 主要輸入品目:

- 原油及び石油製品:国内需要の大部分を輸入に依存。

- 半導体及び半導体製造装置:システム半導体や製造装置。

- 天然ガス:主に液化天然ガス(LNG)の形で輸入。

- 石炭、鉄鉱石などの鉱物資源。

- 精密化学原料、産業機械、農産物など。

- 主要貿易相手国・地域:

- 自由貿易協定(FTA)締結現況:韓国は積極的にFTAを推進しており、アメリカ、欧州連合(EU)、中国、東南アジア諸国連合(ASEAN)、インド、オーストラリア、カナダ、ベトナムなど、多くの国・地域とFTAを締結している。これにより、貿易障壁の低減と市場アクセスの拡大を図っている。地域的な包括的経済連携協定(RCEP)にも参加している。

韓国経済はグローバル経済の動向に大きく影響されるため、貿易依存度の高さは経済の脆弱性ともなり得る。このため、輸出先の多角化、輸出品目の高付加価値化、内需の育成などが課題とされている。

9.4. 金融

大韓民国の金融システムは、銀行、証券会社、保険会社、ノンバンク金融機関などで構成され、経済活動を支える重要なインフラとなっている。

- 金融市場:

- 株式市場:韓国取引所(KRX)が運営しており、KOSPI(総合株価指数)とKOSDAQ(店頭市場)が代表的な市場である。近年、個人投資家の参加も活発化している。

- 債券市場:国債、地方債、社債などが取引されている。

- 外国為替市場:ウォンと主要通貨間の取引が行われる。

- 銀行:

- 中央銀行:韓国銀行(BOK)が通貨の発行、金融政策の策定・実施、金融システムの安定維持などを担う。

- 市中銀行:KB国民銀行、新韓銀行、ハナ銀行、ウリィ銀行の4大銀行が大きなシェアを占める。その他、地方銀行、特殊銀行(韓国産業銀行、中小企業銀行など)、外資系銀行の支店などが存在する。

- 証券:証券会社が株式や債券の売買仲介、引受業務、資産運用サービスなどを提供している。

- 保険:生命保険会社と損害保険会社が、個人や企業のリスク保障を行っている。

- ノンバンク金融機関:クレジットカード会社、リース会社、貯蓄銀行、信用協同組合などが、銀行以外の金融サービスを提供している。

- 金融監督:金融委員会(FSC)と金融監督院(FSS)が、金融機関の健全性の監督、金融市場の安定維持、消費者保護などを担当している。

アジア通貨危機以降、韓国の金融システムは大規模な構造改革を経て、健全性と競争力を高めてきた。近年では、フィンテックの発展に伴い、インターネット専業銀行の登場やモバイル決済の普及など、新たな動きも活発化している。しかし、家計債務の増加や不動産市場の不安定性などが、金融システムの潜在的なリスクとして指摘されることもある。

9.5. 労働市場と雇用

大韓民国の労働市場は、急速な経済発展と社会構造の変化に伴い、様々な特徴と課題を抱えている。

- 労働市場構造:

- 高い教育水準:国民の教育水準は非常に高いが、学歴インフレやミスマッチによる若年失業が問題となっている。

- 二重構造:大企業・正規雇用の労働者と、中小企業・非正規雇用の労働者の間で、賃金、労働条件、雇用の安定性などに大きな格差が存在する「労働市場の二極化」が深刻な社会問題となっている。

- 高齢化:少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少し、労働力不足や年金制度への負担増が懸念されている。

- 雇用形態:

- 正規雇用と非正規雇用:非正規雇用(期間制、派遣、パートタイムなど)の割合が高く、特に若年層や女性、高齢者層に多い。非正規雇用労働者は、雇用の不安定さや処遇の低さなどの問題を抱えている。

- 自営業:自営業者の割合が比較的高いが、競争の激化や景気変動の影響を受けやすい。

- 失業問題:特に若年失業率は高い水準で推移しており、社会問題となっている。大学卒業後の就職難は深刻で、「ヘル朝鮮」という言葉が流行する背景の一つともなった。

- 労働政策:政府は、雇用創出、労働条件の改善、非正規雇用問題の解決、労働市場の柔軟性と安定性の両立などを目指した政策を推進している。最低賃金の引き上げや、労働時間の上限規制(週52時間制)などが近年導入された。

- 労働者の権利と労働条件:労働組合の組織率は他のOECD諸国と比較して低いが、大企業を中心に強力な労働組合が存在し、労使関係は時に緊張を伴うことがある。長時間労働は依然として課題であり、ワークライフバランスの改善が求められている。

- 外国人労働者:製造業や建設業、農業などの分野で、外国人労働者が労働力不足を補っている。彼らの労働条件や人権保障も重要な課題である。

韓国の労働市場は、グローバル化、デジタル化、産業構造の変化といった大きな変革期にあり、これらの変化に対応し、より公正で安定した雇用システムを構築することが求められている。

9.6. 科学技術及びR&D

大韓民国は、資源の乏しさを克服し経済成長を達成するために、科学技術の振興と研究開発(R&D)への投資を国家戦略の重要な柱として位置づけてきた。

- R&D投資:GDPに占めるR&D投資の割合は世界最高水準であり、政府と民間企業双方から積極的な投資が行われている。

- 主要研究分野:

- 情報通信技術(ICT):半導体、移動体通信(5G、6G)、人工知能(AI)、ビッグデータ、IoTなど。

- 生命工学(バイオテクノロジー):医薬品、医療機器、バイオヘルスなど。

- ナノテクノロジー

- 新素材

- 環境技術・エネルギー技術:再生可能エネルギー、水素エネルギーなど。

- 航空宇宙技術

- ロボット工学

- 研究開発体制:政府系研究機関(KIST、ETRIなど)、大学、企業の研究開発部門が連携して研究開発活動を行っている。近年では、スタートアップ企業による技術革新も活発化している。

- 代表的な技術成果:

- 半導体:DRAM、NANDフラッシュメモリで世界市場をリード。

- ディスプレイパネル:LCD、OLEDで高い技術力とシェアを誇る。

- スマートフォン:サムスン電子などがグローバル市場で競争。

- 造船:高付加価値船舶の建造技術。

- 原子力発電技術。

- 課題:基礎科学分野の研究基盤の強化、核心素材・部品・装備の国産化、研究開発成果の事業化促進、優秀な研究人材の育成・確保などが挙げられる。

韓国は、科学技術立国を目指し、第4次産業革命に対応するためのR&D投資と人材育成をさらに強化していく方針である。グローバル・イノベーション・インデックスでは常に上位にランクインしている。

9.6.1. 情報通信技術(ICT)

大韓民国は、世界最高水準の情報通信技術(ICT)インフラとサービスを誇り、デジタル経済の発展をリードしている。

- インターネット普及率:ブロードバンドインターネットの普及率は世界トップクラスであり、ほぼ全国民が高速インターネットアクセスを利用できる環境にある。光ファイバー網の整備が進んでいる。

- 移動体通信技術:4G LTEの普及を経て、2019年には世界で初めて5Gサービスを商用化した。スマートフォン普及率も非常に高い。次世代の6G技術の研究開発にも積極的に取り組んでいる。

- ICT産業の発展:

- ハードウェア:サムスン電子、LGエレクトロニクス、SKハイニックスなどが、スマートフォン、半導体、ディスプレイなどの分野で世界市場をリードしている。

- ソフトウェア・サービス:ネイバーやカカオなどのプラットフォーム企業が、検索、メッセージング、電子商取引、フィンテック、オンラインゲーム、ウェブトゥーンなど多様なサービスを提供し、国内市場だけでなく海外市場へも積極的に展開している。

- デジタルトランスフォーメーションの努力:政府は「デジタルニューディール」政策などを通じて、社会全体のデジタルトランスフォーメーションを推進している。人工知能(AI)、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンなどの先端技術を活用し、行政、教育、医療、金融、製造業など、あらゆる分野でのデジタル化と効率化を目指している。スマートシティ構想も各地で進められている。

- 課題:デジタル格差の解消、サイバーセキュリティの強化、個人情報保護、プラットフォーム企業の独占防止、デジタル倫理の確立などが課題として認識されている。

韓国のICT分野は、経済成長の重要なエンジンであり、国民生活の利便性向上にも大きく貢献している。

9.6.2. 航空宇宙

大韓民国は、比較的後発ながらも、国家的な目標として航空宇宙技術の開発に積極的に取り組んでいる。

- 人工衛星開発:

- アリラン(KOMPSAT)シリーズ:地球観測衛星であり、多目的実用衛星として国土管理、災害監視、環境保護などに活用されている。

- 千里眼(COMS/GEO-KOMPSAT)シリーズ:静止軌道衛星であり、気象観測、海洋観測、通信などの任務を担う。

- その他、科学技術衛星や通信衛星の開発も行われている。

- 宇宙発射体(ロケット)開発:

- 羅老号(KSLV-I):韓国初の宇宙発射体。ロシアとの共同開発で、2013年に3度目の挑戦で打ち上げに成功した。

- ヌリ号(KSLV-II):韓国が独自技術で開発した宇宙発射体。2021年に初の打ち上げ(衛星軌道投入は失敗)、2022年に2度目の打ち上げで衛星の軌道投入に成功し、世界で7番目の実用衛星打ち上げ能力保有国となった。

- 次世代発射体(KSLV-III)の開発も計画されており、より大型の衛星打ち上げや月探査などを目指している。

- 月探査計画:韓国初の月探査機「タヌリ」が2022年に打ち上げられ、月周回軌道への投入に成功した。

- 航空機開発:韓国航空宇宙産業(KAI)を中心に、T-50ゴールデンイーグル(高等練習機/軽攻撃機)やKF-21ポラメ(第4.5世代戦闘機)、ヘリコプター(スリオンなど)の開発・生産を行っている。

- 関連機関:韓国航空宇宙研究院(KARI)が、航空宇宙分野の研究開発を主導している。

韓国は、航空宇宙技術を未来の成長エンジンと位置づけ、国家安全保障、科学技術の発展、国民生活の向上への貢献を目指し、継続的な投資と開発を進めている。

9.6.3. 生命工学及びロボット工学

大韓民国は、将来の成長産業として生命工学(バイオテクノロジー)とロボット工学の育成に国家的に力を入れている。

- 生命工学(バイオテクノロジー):

- 研究現況:政府は1980年代からバイオテクノロジー産業の育成に投資しており、医薬品、医療機器、バイオ燃料、遺伝子組換え作物、再生医療など幅広い分野で研究開発が進められている。特に、幹細胞研究や遺伝子治療、バイオシミラー(バイオ医薬品の後続品)の開発が活発である。

- 代表的な成果:2005年にソウル大学校の黄禹錫教授(当時)がヒト胚性幹細胞(ES細胞)の作製に成功したと発表し世界的な注目を集めたが、後に論文捏造が発覚し、韓国の生命倫理研究体制に大きな課題を残した。しかし、その後もサムスンバイオロジクスやセルトリオンといった企業がバイオ医薬品の製造受託(CMO)やバイオシミラー開発で世界的な競争力を持つようになった。COVID-19パンデミックにおいては、ワクチンの受託生産や診断キットの開発で国際的に貢献した。

- ロボット工学:

- 育成政策:ロボット産業は2003年から主要な国家研究開発プロジェクトの一つとされている。政府はロボットランドの建設構想や、製造業、サービス業、医療・福祉、国防など様々な分野でのロボット活用を支援している。

- 主要技術開発事例:

- ヒューマノイドロボット:KAISTが開発した「HUBO(ヒューボ)」は、韓国を代表するヒューマノイドロボットであり、二足歩行技術などで成果を上げている。

- 産業用ロボット:自動車産業や電子産業を中心に、製造現場での自動化に不可欠な存在となっている。

- サービスロボット:案内ロボット、清掃ロボット、教育用ロボット、医療支援ロボットなどの開発が進められている。

- 近年では、AI技術と融合した知能型ロボットの開発が加速している。

生命工学とロボット工学は、高齢化社会への対応、生活の質の向上、新産業創出などの観点から、韓国の未来を担う重要な技術分野として期待されている。

9.7. 交通及び物流

大韓民国は、高度に発達した交通インフラと効率的な物流システムを有している。

- 道路:全国に高速道路網が整備されており、主要都市間を結んでいる。京釜高速道路などが代表的な路線である。一般国道や地方道も整備が進んでいる。近年は、ITS(高度道路交通システム)の導入により、交通情報の提供や渋滞緩和が図られている。

- 鉄道:韓国鉄道公社(KORAIL)が全国の鉄道網を運営している。

- 韓国高速鉄道(KTX):ソウルと釜山、木浦、江陵などを結ぶ高速鉄道。最高時速は300 km/hを超える。

- SRT:水西平沢高速線を経由する高速鉄道。

- 一般列車:セマウル号、ムグンファ号、ヌリロなどが都市間輸送を担う。

- 首都圏電鉄:ソウル首都圏を中心に広大な通勤・通学路線網を形成している。釜山都市鉄道、大邱都市鉄道、仁川都市鉄道、光州都市鉄道、大田都市鉄道など、主要都市にも地下鉄・都市鉄道が整備されている。

- 航空:仁川国際空港がアジアのハブ空港として機能し、世界各国の都市と結ばれている。金浦国際空港、金海国際空港、済州国際空港なども主要な国際・国内空港である。大韓航空とアシアナ航空が二大航空会社であり、近年は格安航空会社(LCC)も成長している。

- 海運:釜山港は世界有数のコンテナ取扱量を誇る国際貿易港である。仁川港、光陽港、平沢・唐津港なども主要な港湾である。造船業の発達も海運業を支えている。

- 物流:宅配便サービスが高度に発達しており、迅速な配送システムが構築されている。大規模な物流団地や自動化倉庫の整備も進んでいる。

交通インフラの整備と物流システムの効率化は、韓国経済の発展と国民生活の利便性向上に大きく貢献してきた。今後は、環境負荷の低減や、次世代モビリティ(自動運転車、UAMなど)への対応が課題となっている。

9.8. エネルギー

大韓民国は、経済成長に伴いエネルギー消費量が大きい国の一つであるが、国内のエネルギー資源は乏しいため、その大部分を輸入に依存している。

- エネルギー需給現況:

- 主要エネルギー源:石油、石炭、液化天然ガス(LNG)、原子力が中心。これらは主に中東、オーストラリア、東南アジア、ロシアなどから輸入されている。

- エネルギー消費:産業部門のエネルギー消費割合が高い。

- エネルギー自給率は非常に低い。

- 原子力発電:韓国は世界有数の原子力発電国であり、2023年時点で20数基の原子炉が稼働しており、電力供給の約3割を占めている。エネルギー安全保障と二酸化炭素排出削減の観点から重要な役割を担ってきた。しかし、福島第一原子力発電所事故以降、安全性に対する懸念が高まり、文在寅政権下では脱原発政策が推進された。尹錫悦政権はこれを転換し、原子力発電の活用を再び重視する方針を示している。

- 再生可能エネルギー政策:政府は、気候変動への対応とエネルギー転換を目指し、太陽光発電、風力発電、水素エネルギーなどの再生可能エネルギーの導入拡大を推進している。「再生可能エネルギー3020計画」(2030年までに再生可能エネルギーの発電比率を20%にする目標)などが掲げられた。

- エネルギー自立努力:省エネルギー化の推進、エネルギー効率の向上、海外のエネルギー資源開発への投資、そしてスマートグリッドなどの次世代エネルギーシステムの構築を通じて、エネルギー自立度を高める努力が続けられている。

- 環境への影響と持続可能性:化石燃料への高い依存度は、大気汚染や地球温暖化の原因となる温室効果ガス排出の問題を引き起こしている。原子力発電については、放射性廃棄物の処理問題が長期的な課題である。持続可能なエネルギーシステムへの移行は、韓国にとって重要な政策課題となっている。

韓国のエネルギー政策は、経済成長の維持、エネルギー安全保障の確保、そして環境負荷の低減という、時に相反する目標のバランスを取りながら進められている。

9.9. 観光

大韓民国は、豊かな文化遺産、多様な自然景観、そして活気ある現代文化を背景に、人気の観光目的地となっている。

- 主要観光地:

- ソウル:首都であり、景福宮、昌徳宮などの歴史的建造物、明洞や江南などのショッピング・エンターテイメント地区、Nソウルタワーなど、多様な魅力を持つ。

- 慶州:新羅時代の古都であり、「屋根のない博物館」と称されるほど多くの文化遺産が点在する。仏国寺、石窟庵はユネスコ世界遺産に登録されている。

- 釜山:韓国第2の都市で、海雲台ビーチやチャガルチ市場などが有名。

- 済州島:韓国最大の島で、美しい自然景観から「韓国のハワイ」とも呼ばれる。漢拏山、城山日出峰などがユネスコ世界自然遺産に登録されている。

- 全州:韓屋村が有名で、伝統文化体験ができる。

- 江原特別自治道:雪岳山国立公園や、平昌冬季オリンピックの開催地として知られる。

- 外国人観光客現況:2019年には約1750万人の外国人観光客が訪れた。主な出身国・地域は、中国、日本、台湾、香港、東南アジア諸国、アメリカ合衆国などである。韓流(K-POP、韓国ドラマなど)の人気が、観光客誘致に大きく貢献している。

- 観光産業育成政策:韓国政府は観光産業を重要な成長戦略分野と位置づけ、観光インフラの整備、多言語対応の強化、多様な観光コンテンツの開発、海外での広報活動などを積極的に推進している。医療観光、MICE(会議、研修旅行、国際会議、展示会)観光、クルーズ観光など、新たな分野の開拓にも力を入れている。

- 課題:特定国への観光客依存度の高さ、観光客の地方分散、観光資源の質の向上、オーバーツーリズム対策などが課題として挙げられる。新型コロナウイルス感染症のパンデミックは観光産業に大きな打撃を与えたが、その後回復傾向にある。

韓国は、伝統と現代が調和した多様な魅力を発信し、世界中からの観光客誘致を目指している。

10. 社会

大韓民国の社会は、急速な経済成長と民主化を経て、大きな変容を遂げてきた。伝統的な価値観と現代的なライフスタイルが混在し、様々な社会現象や課題が生じている。

10.1. 人口

大韓民国の人口は、2024年時点で約5,170万人である。

- 人口推移:朝鮮戦争後、ベビーブームにより人口は急増したが、1960年代以降の家族計画政策や経済発展に伴う価値観の変化により、出生率は急速に低下した。2020年には初めて人口が自然減少に転じた。

- 少子高齢化現象:合計特殊出生率は世界最低水準であり、2023年には0.72を記録した。急速な少子化と平均寿命の延伸により、高齢化が深刻な社会問題となっている。生産年齢人口の減少、労働力不足、社会保障制度への負担増などが懸念されている。

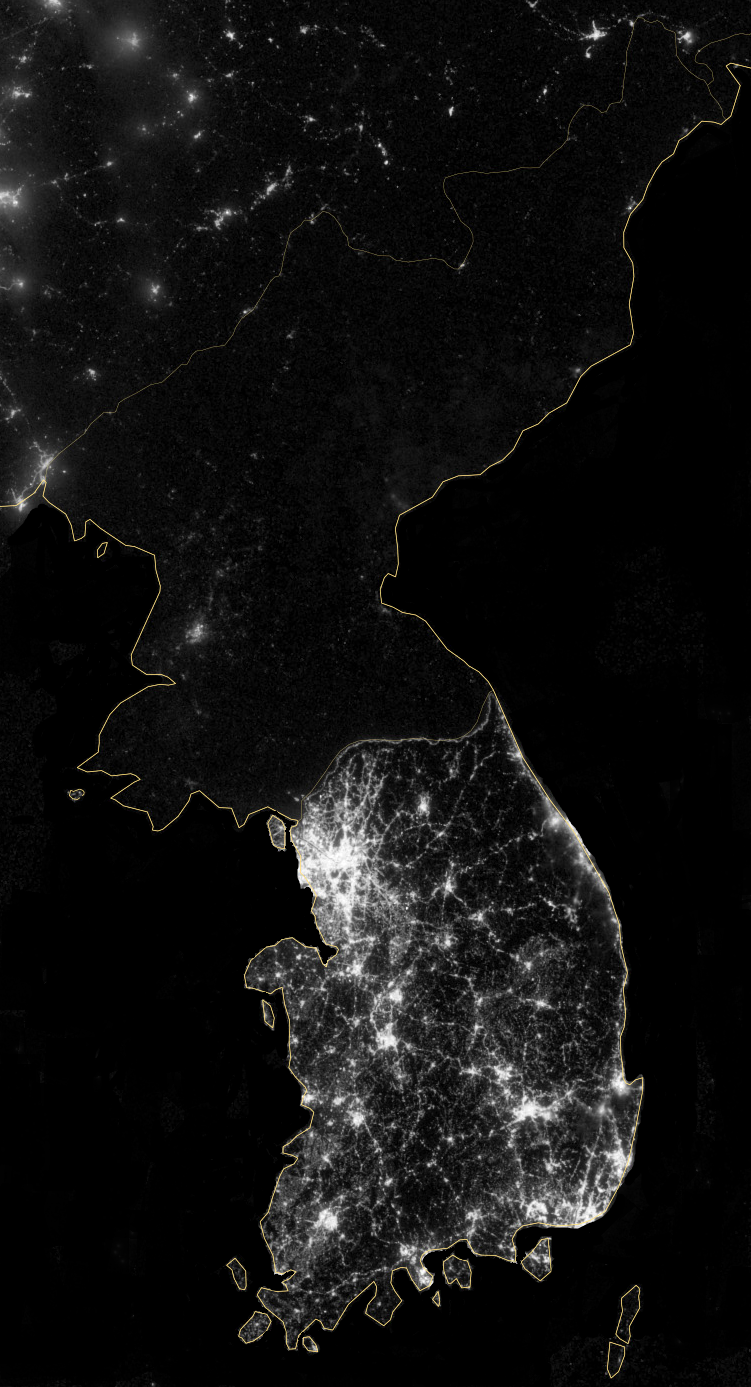

- 人口密度と都市化:人口密度は非常に高く、特にソウル首都圏(ソウル特別市、仁川広域市、京畿道)への人口集中が著しい。全人口の約半数が首都圏に居住しており、住宅価格の高騰、交通渋滞、地域格差などの問題を引き起こしている。

- 外国人人口現況:1990年代以降、外国人労働者や国際結婚などにより、外国人居住者が増加している。2023年時点で約246万人の外国人が居住しており、総人口の約5%を占める。出身国としては、中国(朝鮮族を含む)、ベトナム、タイなどが多い。多文化社会への移行に伴う課題も生じている。

韓国政府は、少子高齢化対策として、出産・育児支援、高齢者福祉の充実、外国人材の受け入れなどを進めているが、根本的な解決には至っていない。人口構造の変化は、韓国社会の持続可能性に大きな影響を与える課題として認識されている。

10.2. 教育

大韓民国は、教育に対する国民の関心が非常に高く、「教育熱」という言葉で表現されるほどである。高い教育水準は、経済発展の原動力の一つとされてきた。

- 学制:小学校6年、中学校3年、高等学校3年の6・3・3制が基本である。小学校と中学校は義務教育となっている。

- 教育熱と大学入試競争:学歴社会の傾向が強く、良い大学に入学することが将来の成功に不可欠であるという認識が根強い。このため、大学入学共通テスト(修能(スヌン))を中心とする大学入試競争は極めて熾烈である。

- 私教育問題:学校教育に加え、学習塾(ハグォン)や家庭教師などの私教育への依存度が高い。私教育費の負担は家計を圧迫し、教育格差を拡大させる要因ともなっている。

- 教育改革の努力:政府は、過度な入試競争の緩和、公教育の質の向上、創造性や人格を重視する教育への転換などを目指し、様々な教育改革を進めてきた。2025年からの高校学点制(高校単位制)の導入などがその一例である。しかし、依然として多くの課題を抱えている。

- 高等教育:大学進学率はOECD諸国の中でも非常に高い。ソウル大学校、高麗大学校、延世大学校は「SKY」と総称され、最難関大学として知られる。近年は、大学の構造改革やグローバル化も進められている。

韓国の教育は、高い学力水準を達成する一方で、過度な競争や画一性、創造性の欠如といった批判も受けている。未来社会に対応できる人材育成と、全ての子どもたちが幸福に学べる教育環境の実現が求められている。

10.3. 保健及び医療

大韓民国は、比較的質の高い医療サービスを提供する保健医療システムを有している。

- 医療システム:国民皆保険制度である国民健康保険が1989年に導入され、全ての国民が医療サービスを利用できる体制が整っている。医療機関は、大学病院、総合病院、病院、医院(クリニック)などがあり、民間医療機関が中心となっている。

- 健康保険制度:国民健康保険は、被保険者と使用者からの保険料、そして国庫からの補助金で運営されている。医療費の自己負担割合は、疾病の種類や所得水準によって異なるが、一定の上限額が設けられている。

- 平均寿命と主要疾病:平均寿命はOECD諸国の中でも高い水準にあり、2023年時点で約83.5歳である。主要な死亡原因は、悪性新生物(がん)、心疾患、脳血管疾患などであり、生活習慣病の増加が課題となっている。自殺率がOECD諸国の中で最も高いことも深刻な社会問題である。

- 公衆保健課題:

- 急速な少子高齢化に伴う医療費の増大と医療人材の不足。

- 感染症対策:MERSコロナウイルス(2015年)や新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経験から、感染症対応体制の強化が進められている。

- 精神保健問題:高いストレス社会を背景に、うつ病や不安障害などの精神疾患が増加しており、対策が急務とされている。

- 地域間の医療格差:都市部と地方部での医療サービスの質の格差解消。

韓国政府は、医療の質の向上、医療費の適正化、健康増進政策の強化などを通じて、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指している。

10.4. 宗教

大韓民国憲法は信教の自由を保障しており、特定の国教は定められていない。多様な宗教が共存しているが、近年は無宗教層が増加している。2024年の韓国リサーチの調査によると、人口の約51%が無宗教であると回答しており、残りの宗教を持つ人口の中ではキリスト教(プロテスタント約20%、カトリック約11%)が約31%で最も多く、次いで仏教が約17%となっている。その他の宗教には、儒教、巫俗(シャーマニズム)、天道教、円仏教、イスラム教などがある。

- 無宗教:近年の調査では無宗教層が最も多数派となっており、特に若年層でその傾向が強い。

- キリスト教:韓国で最も信者数の多い組織宗教である。プロテスタントは長老派教会が最大教派で、その他にも多様な教派が存在する。カトリックは朝鮮王朝時代後期に受容され、迫害の歴史を経てきた。

- 仏教:三国時代に伝来し、高麗時代には国教として栄えた。現在は曹渓宗が最大の宗派である。

- その他の宗教:儒教は生活規範や思想として強い影響力を持ち続けている。巫俗は朝鮮固有の民間信仰である。新興宗教も一定の信者を持つ。

宗教間の葛藤は比較的少ないとされるが、一部の保守的なキリスト教団体と他の宗教団体や性的マイノリティとの間で対立が生じることもある。

10.5. 言論

大韓民国の言論環境は、1987年の民主化以降、言論の自由が大幅に拡大し、多様なメディアが活動している。

- 新聞:全国紙として朝鮮日報、中央日報、東亜日報のいわゆる「朝中東」と呼ばれる保守系大手紙と、ハンギョレ、京郷新聞などの進歩系新聞が存在する。経済紙やスポーツ紙、地方紙も多数発行されている。近年は、紙媒体の発行部数減少とオンラインへの移行が進んでいる。

- 放送:

- KBS(韓国放送公社):公営放送。テレビ、ラジオチャンネルを持つ。

- MBC(文化放送):公営放送。KBSと共に韓国の二大放送局とされる。

- SBS(ソウル放送):全国ネットワークを持つ民放。

- EBS(韓国教育放送公社):教育専門の公営放送。

- 総合編成チャンネル(JTBC、TV朝鮮、チャンネルA、MBN):2011年に開局したケーブルテレビ・衛星放送向けの総合編成チャンネル。報道、ドラマ、バラエティなど多様な番組を放送。

- その他、多数のケーブルテレビチャンネルやラジオ局が存在する。

- インターネット言論:インターネットの普及率が非常に高く、ポータルサイトのニュースサービス(ネイバーニュース、ダウムニュースなど)や、インターネット新聞、SNS、動画共有プラットフォーム(YouTubeなど)が主要な情報源となっている。個人による情報発信も活発である。

- 言論の自由と公正性:

- 言論の自由は憲法で保障されており、政府に対する批判的な報道も行われている。国際的な言論の自由度ランキングでも比較的上位に位置する。

- しかし、政治権力によるメディアへの影響力行使の試みや、ポータルサイトのニュース編集の公正性、フェイクニュースの拡散、サイバー名誉毀損などが問題として指摘されることがある。

- 記者に対する取材源開示要求や、政府・企業による訴訟(SLAPP)なども言論の自由を萎縮させる要因となり得る。

- 南北対峙の状況から、国家保安法による表現の制約も存在する。

多様なメディアが競争し、国民が様々な情報にアクセスできる環境は、民主主義社会の発展にとって不可欠である。言論の公正性と信頼性の確保、そして健全なメディア環境の構築が求められている。

10.6. 社会問題

大韓民国は急速な経済成長と社会変化の中で、多くの複雑な社会問題を抱えている。これらの問題は、国民生活の質の向上や社会の持続可能な発展を阻害する要因となっており、解決に向けた多角的な努力が求められている。

- 経済格差と両極化:所得格差、資産格差が拡大しており、社会の二極化が進んでいる。特に、不動産価格の高騰は、若年層や低所得層の住宅確保を困難にし、世代間・階層間の格差を助長している。

- 若年失業:高い教育熱にもかかわらず、若者の失業率は依然として高い水準にある。良質な雇用の不足、学歴と雇用のミスマッチなどが原因とされ、「ヘル朝鮮」という言葉が象徴するように、若者の将来に対する不安感が広がっている。

- 自殺率:OECD諸国の中で最も高い自殺率が長年続いており、深刻な社会問題である。若者から高齢者まで幅広い年齢層で見られ、経済的困難、精神的ストレス、社会的孤立などが背景にあるとされる。

- 少子高齢化:世界最低水準の出生率と急速な高齢化は、労働力不足、社会保障制度への負担増、地域社会の活力低下など、社会経済システム全体に大きな影響を与えている。

- 地域葛藤:歴史的経緯や政治的要因から、特定の地域間で感情的な対立や差別意識が依然として存在し、選挙行動や社会統合に影響を与えている。

- ジェンダー葛藤:フェミニズムへの関心の高まりとともに、男女間の性役割意識や機会の平等をめぐる対立が顕在化している。性的マイノリティ(LGBT)に対する差別や偏見も根強い。デジタル性犯罪も深刻な問題となっている。

- 外国人嫌悪と多文化社会への移行の課題:外国人労働者や国際結婚による移民の増加に伴い、多文化社会への移行が進んでいるが、一部で外国人に対する差別や偏見、社会統合の難しさが課題となっている。

- 過度な競争社会:教育、就職、昇進など、人生のあらゆる段階で激しい競争が存在し、国民の精神的ストレスを高める要因となっている。

- 権威主義的文化の残滓:民主化は進んだものの、職場や社会における上下関係や権威主義的な慣行が依然として残っており、個人の自由や創造性を阻害するとの指摘がある。

これらの社会問題の解決には、経済政策、社会福祉政策、教育改革、法制度の整備、そして国民の意識改革など、政府、企業、市民社会が一体となった包括的な取り組みが必要とされている。特に、人権、マイノリティ、社会的弱者の視点を取り入れた政策の推進が重要である。

10.7. 福祉

大韓民国は、経済成長とともに社会福祉制度の拡充を進めてきたが、依然としてOECD諸国と比較して公的社会支出の対GDP比は低い水準にあり、福祉国家としての成熟には課題が残る。

- 四大公的保険制度:

- 国民健康保険:全国民を対象とする医療保険制度。

- 国民年金:老齢、障害、遺族に対する所得保障を目的とする公的年金制度。1988年に導入された。

- 雇用保険:失業給付、育児休業給付、職業能力開発支援などを行う。

- 産業災害補償保険:業務上の事由による負傷、疾病、障害、死亡に対する補償を行う。

- 公的扶助制度:

- 国民基礎生活保障制度:最低生活を保障するための制度。生計給付、医療給付、住居給付、教育給付などがある。

- 高齢者福祉:基礎年金(国民年金とは別途の高齢者向け所得保障)、老人長期療養保険(介護保険)、高齢者向け雇用支援、敬老優待制度など。しかし、高齢者の貧困率はOECD諸国の中で最も高い水準にあり、対策が急務である。

- 障害者福祉:障害者年金、活動支援サービス、雇用促進、バリアフリー化推進など。

- 児童・家族福祉:児童手当、保育サービスの拡充、ひとり親家庭支援など。

- 住宅福祉:公共賃貸住宅の供給、住宅購入・賃貸資金の支援など。

- 福祉政策の課題:

- 社会支出の規模拡大と財源確保。

- 少子高齢化に対応した持続可能な福祉システムの構築。

- 福祉サービスの地域格差・所得格差の解消。

- 福祉の死角地帯の解消と、より包括的なセーフティネットの構築。

- 労働市場の二極化と非正規雇用の増加に対応した社会保障制度の改革。

近年、韓国社会では福祉に対する国民の意識が高まっており、政府も「包容的福祉国家」の実現を掲げ、福祉制度の拡充に取り組んでいる。

11. 文化

大韓民国の文化は、数千年にわたる歴史の中で育まれた伝統文化と、急速な近代化・グローバル化の中で生まれた現代文化がダイナミックに融合している。近年では、韓流と呼ばれる大衆文化が世界的な影響力を持つようになっている。

11.1. 伝統文化

大韓民国の伝統文化は、長い歴史の中で形成され、固有の美意識や価値観を反映している。

- 韓服(ハンボク):韓国の伝統衣装。女性はチマ(スカート)とチョゴリ(上衣)、男性はパジ(ズボン)とチョゴリを基本とする。曲線美と色彩の調和が特徴で、名節や冠婚葬祭などの特別な機会に着用される。

- 韓屋(ハノク):韓国の伝統家屋。木材、土、石、紙などの自然素材を用い、風水思想に基づいて建てられる。床下暖房システムであるオンドルや、マダン(中庭)などが特徴。北村韓屋村(ソウル)や全州韓屋村などが有名。

- 韓食(ハンシク):韓国の伝統料理。主食は米飯で、多様なパンチャン(おかず)と共に供される。キムチ、ナムル、チゲ、クク(スープ)などが代表的。発酵食品が多く、唐辛子やニンニク、ごま油などを多用する。宮廷料理や地方の郷土料理も豊かである。

- 伝統音楽(国楽、クガク):雅楽(宮中音楽)、パンソリ(語り物の歌)、農楽(農民音楽)、散調(器楽独奏曲)など、多様なジャンルがある。カヤグム、コムンゴ、テグム、チャンゴなどの伝統楽器が用いられる。

- 伝統舞踊:宮中舞踊、民俗舞踊、仮面舞(タルチュム)などがある。優雅な動きや華やかな衣装が特徴。扇の舞(プチェチュム)も有名。

- 伝統工芸:高麗青磁や李朝白磁などの朝鮮の陶磁、螺鈿漆器、韓紙工芸、メドゥプ(飾り結び)など、高度な技術と美的感覚が息づいている。

これらの伝統文化は、現代においても大切に受け継がれ、祭りや行事、日常生活の中でその姿を見ることができる。

11.2. 現代大衆文化(韓流)

大韓民国の現代大衆文化は、1990年代後半からアジアを中心に広まり始め、2000年代以降、「韓流(ハンリュ)」として世界的な現象となっている。

韓流は、K-POP(韓国のポピュラー音楽)、韓国ドラマ、韓国映画などを中心に、韓国のエンターテイメントコンテンツが国境を越えて人気を博す現象を指す。その背景には、政府の文化産業振興政策、企業の積極的な海外展開、インターネットやSNSを通じたグローバルな情報伝達、そしてコンテンツ自体の質の高さと普遍的な魅力などが挙げられる。

韓流は、韓国の国際的なイメージ向上や文化的な影響力の拡大に大きく貢献しているだけでなく、化粧品、ファッション、食品、観光など関連産業への経済効果も大きい。一方で、文化の画一化や過度な商業主義に対する批判も存在する。

11.2.1. K-POP

K-POP(韓国のポピュラー音楽)は、韓流の中核をなすコンテンツであり、世界中に多くのファンを持つ。

- 発展過程:1990年代初頭に登場したソテジワアイドゥルが、韓国の音楽シーンにヒップホップやダンスミュージックを取り入れ、K-POPの原型を築いたとされる。その後、H.O.T.やS.E.S.などのアイドルグループが登場し、10代を中心に人気を博した。2000年代以降、BoA、東方神起、BIGBANG、Wonder Girls、少女時代などがアジア市場で成功を収め、K-POPの国際化が本格化した。

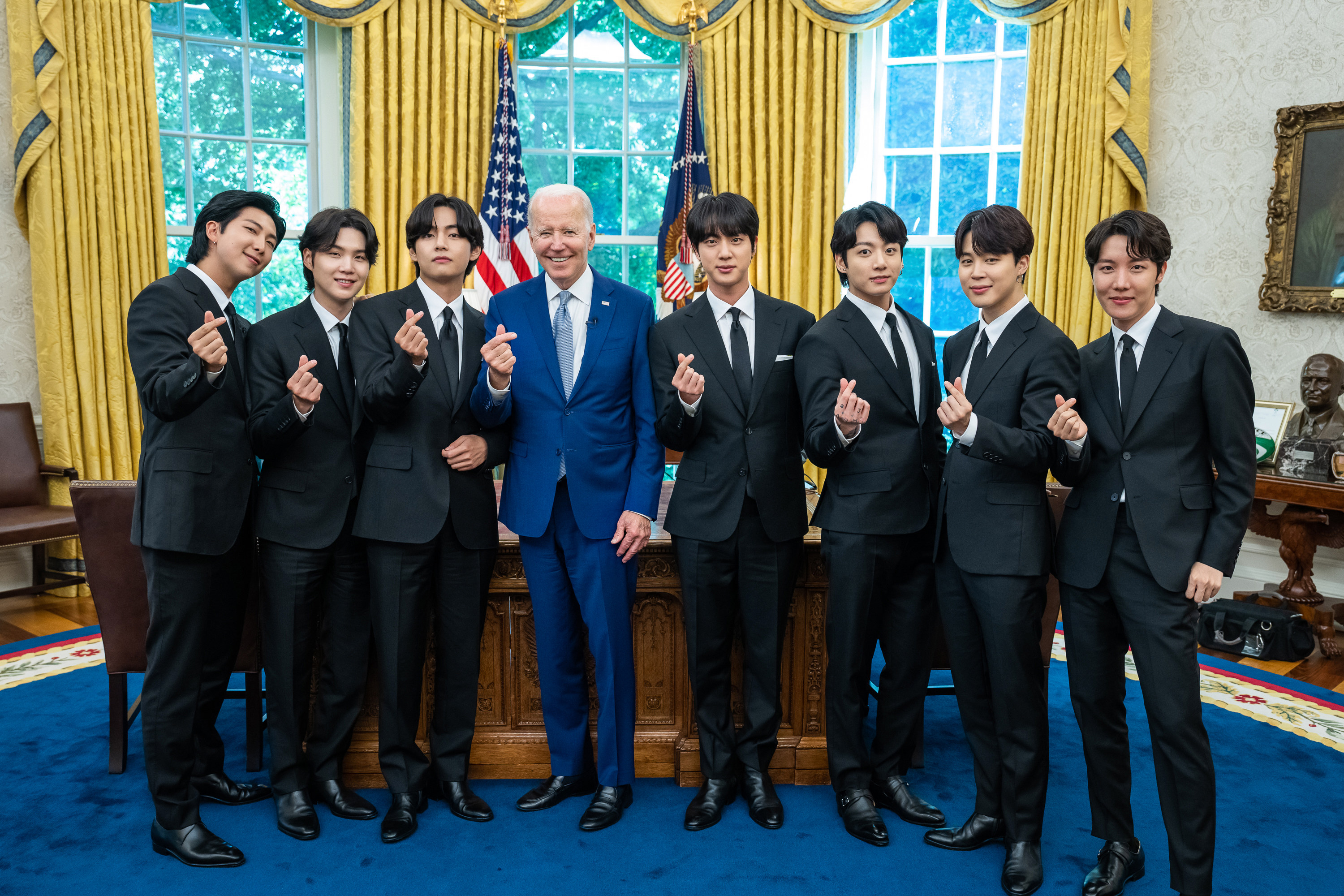

- 主要アイドルグループ:2010年代以降、EXO、BTS、BLACKPINK、TWICE、SEVENTEEN、NewJeansなどが世界的な人気を獲得している。特にBTSは、ビルボードチャートでの首位獲得やグラミー賞ノミネートなど、欧米市場でも大きな成功を収め、K-POPの新たな地平を切り開いた。

- ファンダム文化:熱心なファン(ファンダム)の存在がK-POPの大きな特徴である。ファンは、CD購入、ストリーミング再生、投票、応援広告、ボランティア活動などを通じてアイドルを積極的に支援し、その成功に貢献している。SNSを通じたファン同士の国際的な連帯も強い。

- グローバル拡散現況:K-POPは、洗練されたパフォーマンス、中毒性の高い楽曲、ビジュアルの魅力、そしてSNSを駆使した巧みなプロモーション戦略により、アジア、北米、南米、ヨーロッパ、中東など、世界各地に広まっている。YouTubeなどのプラットフォームが、その拡散に大きな役割を果たしている。

K-POPは、単なる音楽ジャンルを超え、ファッション、ビューティー、ダンスなど、若者文化全体に影響を与えるグローバルな現象となっている。

11.2.2. ドラマ及び映画

韓国のドラマと映画は、韓流の重要な構成要素であり、国内外で高い評価と人気を得ている。

- 韓国ドラマ:

- 特徴:恋愛、家族、歴史、ファンタジー、社会派など、多様なジャンルが存在する。緻密な脚本、魅力的なキャラクター、美しい映像、そしてOST(オリジナル・サウンドトラック)などが特徴とされる。近年では、ケーブルテレビ局やOTTプラットフォーム(Netflixなど)発のドラマが世界的にヒットするケースも増えている。

- 主要作品:『冬のソナタ』、『宮廷女官チャングムの誓い』、『星から来たあなた』、『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』、『愛の不時着』、『イカゲーム』などが国際的に大きな成功を収めた。

- 韓国映画:

- 特徴:社会問題を鋭く描いた作品、エンターテイメント性の高いアクション映画やスリラー、そして 독 đáoな作風を持つ監督の作品など、多様性に富んでいる。

- 主要作品と国際映画祭受賞歴:ポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』は、2019年にカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞し、2020年にはアカデミー賞で作品賞を含む4部門を受賞する快挙を成し遂げた。その他にも、パク・チャヌク、イ・チャンドン、ホン・サンスなどの監督が国際的に高い評価を得ている。

- 産業的成功要因:

- 政府による文化産業振興政策(コンテンツ制作支援、海外進出支援など)。

- 制作会社や放送局、プラットフォームによる積極的な投資と質の高いコンテンツ制作。

- 俳優、監督、脚本家など、優秀な人材の育成。

- 韓流ブームによる海外市場の拡大。

韓国のドラマと映画は、国内市場だけでなく、グローバル市場においても重要な文化的・経済的影響力を持つコンテンツとして成長を続けている。

11.2.3. ゲーム及びウェブトゥーン

大韓民国のゲーム産業とウェブトゥーン(デジタルコミック)産業は、情報通信技術(ICT)の発展と若い世代のコンテンツ消費の変化を背景に、国内外で大きな成長を遂げている。

- ゲーム産業:

- 市場規模と特徴:韓国は世界有数のゲーム市場であり、特にオンラインゲームとモバイルゲームが盛んである。PC房(インターネットカフェ)文化もゲームの普及に貢献してきた。

- eスポーツ:スタークラフトやリーグ・オブ・レジェンドなどのゲームタイトルを中心に、プロのeスポーツリーグが発展し、多くのスター選手を輩出している。韓国はeスポーツの強豪国として国際的に知られている。

- 代表的なゲーム企業と作品:ネクソン(メイプルストーリー、アラド戦記)、NCソフト(リネージュ)、ネットマーブル、クラフトン(PUBG)、スマイルゲート(クロスファイア)などが代表的な企業である。

- ウェブトゥーン:

- プラットフォームと特徴:スマートフォンの普及に伴い、縦スクロール形式で手軽に読めるウェブトゥーンが急速に人気を集めた。ネイバーウェブトゥーンやカカオページなどが主要なプラットフォームである。多様なジャンルの作品が連載され、多くの読者を獲得している。

- 創作生態系とグローバル展開:ウェブトゥーンは、新人作家の登竜門としての役割も果たしており、才能あるクリエイターが次々と登場している。近年では、ウェブトゥーンがドラマや映画、ゲームなどの原作として活用されるケースも増えている。また、ウェブトゥーンプラットフォームは積極的に海外展開を進めており、日本のピッコマのように、海外市場でも成功を収めている。

ゲーム産業とウェブトゥーン産業は、韓国のコンテンツ産業における新たな成長エンジンとして期待されており、政府も支援策を講じている。

11.3. 芸術

大韓民国の芸術は、伝統的な様式を受け継ぎながらも、現代的な表現を模索し、多様な分野で活発な創作活動が展開されている。

- 美術:伝統絵画(東洋画)、現代絵画(西洋画)、彫刻、版画、書道、写真、メディアアートなど、幅広い分野で活動が行われている。国立現代美術館などが主要な展示施設である。光州ビエンナーレなどの国際的な美術展も開催され、国内外の作家が交流する場となっている。

- 文学:詩、小説、戯曲、評論など、様々なジャンルの文学作品が創作されている。植民地時代や朝鮮戦争、軍事政権、民主化といった激動の歴史を背景とした作品も多い。近年では、ハン・ガン(『菜食主義者』でブッカー国際賞受賞)など、国際的に評価される作家も登場している。

- 建築:伝統的な韓屋の様式を現代建築に取り入れる試みや、国際的に著名な建築家による独創的な建築物など、多様な建築様式が見られる。都市開発に伴い、高層ビルや大規模な複合施設の建設も進んでいる。

- 音楽:K-POPだけでなく、クラシック音楽、ジャズ、現代音楽などの分野でも才能ある音楽家が活躍している。

- 舞踊:伝統舞踊に加え、バレエ、現代舞踊などの分野でも活発な活動が見られる。

- 演劇・ミュージカル:大学路(テハンノ)を中心に小劇場が多数存在し、多様な演劇が上演されている。ミュージカル市場も成長しており、ライセンス作品だけでなく、韓国オリジナルのミュージカルも制作されている。

韓国政府は、文化芸術振興のための支援策を講じ、芸術家の創作活動や国際交流を奨励している。

11.3.1. 美術及び建築

大韓民国の美術と建築は、長い伝統と現代的な感性が融合し、独自の発展を遂げている。

- 美術:

- 韓国現代美術の流れ:日本統治時代を経て西洋美術が本格的に導入され、朝鮮戦争後は抽象美術や単色画(ダンセッファ)などが隆盛した。1980年代の民主化運動期には、社会的なメッセージ性の強い民衆美術が登場した。近年では、メディアアート、インスタレーション、パフォーマンスなど、表現方法が多様化している。ナム・ジュン・パイクはビデオアートの先駆者として国際的に知られる。

- 主要作家:李禹煥、朴栖甫、金煥基などが韓国現代美術を代表する作家として挙げられる。若手作家の活躍も目覚ましい。

- 建築:

- 伝統建築:韓屋に代表される伝統建築は、自然との調和を重視し、木材、土、石などの自然素材を用いる。優雅な屋根の曲線や、床暖房システムであるオンドル、中庭(マダン)などが特徴。宮殿(景福宮、昌徳宮など)、寺院(仏国寺、海印寺など)、民家(北村韓屋村、安東河回村など)にその様式が見られる。

- 現代建築:第二次世界大戦後、急速な都市化と経済成長の中で、近代的な建築様式が導入された。1988年ソウルオリンピックを契機に、国際的な建築家による設計も増え、多様なデザインの建築物が登場した。近年では、環境への配慮や持続可能性を重視した建築、伝統と現代性を融合させたデザインなどが注目されている。ソウルの東大門デザインプラザ(DDP)やロッテワールドタワーなどが代表的な現代建築物である。

- 伝統建築と現代建築の調和:都市部では、歴史的建造物の保存と再活用、そして現代建築との共存が課題となっている。古宮や韓屋村の周辺では、景観を考慮した開発規制が行われることもある。

韓国の美術界と建築界は、国際的な交流を深めながら、韓国独自のアイデンティティを追求し続けている。

11.3.2. 文学

大韓民国の現代文学は、20世紀初頭の日本統治時代の抵抗と啓蒙から始まり、朝鮮戦争の悲劇、軍事独裁、民主化運動、そして急速な経済成長と社会変化といった激動の歴史を背景に、多様なテーマとスタイルで展開されてきた。

- 主要傾向:

- 初期(1910年代~1940年代):民族の苦難、リアリズム、プロレタリア文学、モダニズムなどが主要な潮流であった。李光洙、金東仁、廉想渉、李箱などが代表的な作家。

- 戦後(1950年代~1970年代):戦争の傷跡、分断の悲劇、実存主義、社会批判などがテーマとなった。黄順元、金洙暎、朴景利などが活躍。

- 民主化以降(1980年代~):民主化運動、労働問題、フェミニズム、ポストモダンなど、テーマが多様化。趙廷来、李文烈、申京淑などが注目された。

- 代表作家及び作品(近年の国際的評価を含む):

- 朴景利:大河小説『土地』は韓国文学の金字塔とされる。

- 黄晳暎:『客人』、『悠悠と流れる川』など、社会の矛盾を鋭く描く。

- 申京淑:『母をお願い』はアメリカでベストセラーとなった。

- ハン・ガン:『菜食主義者』で2016年にブッカー国際賞を受賞し、韓国文学の国際的な認知度を高めた。『ギリシャ語の時間』、『私の女』なども評価が高い。

- キム・ヨンス、チョン・ユジョン、キム・エラン、ピョン・ヘヨンなど、現代を代表する作家たちが国内外で注目を集めている。

- 国際的な認知度:翻訳出版の増加や文学賞の受賞などを通じて、韓国文学の国際的な認知度は徐々に高まっている。しかし、依然として欧米文学や日本文学と比較すると、翻訳作品の数や読者層は限られている。政府や関連機関は、韓国文学の海外紹介を支援する取り組みを強化している。

韓国文学は、韓国社会の現実を映し出し、人間の普遍的な苦悩や希望を描きながら、独自の文学世界を築き上げている。

11.4. 食文化

大韓民国の食文化は、長い歴史と地域ごとの多様な食材、そして独特の調理法や食習慣によって特徴づけられる。

- 代表的な韓国料理メニュー:

- キムチ:白菜や大根などの野菜を唐辛子、ニンニク、塩辛などで漬け込んだ発酵食品。韓国の食卓に欠かせない最も代表的な料理。

- ビビンバ:ご飯の上にナムル(野菜の和え物)、肉、卵などを乗せ、コチュジャン(唐辛子味噌)を混ぜて食べる料理。

- プルコギ:薄切り牛肉を醤油ベースのタレに漬け込み、焼いて食べる料理。

- チゲ:豆腐、野菜、肉、魚介類などをコチュジャンや味噌で煮込んだ鍋料理。キムチチゲ、テンジャンチゲ(味噌チゲ)、スンドゥブチゲなどが人気。

- サムギョプサル:豚の三枚肉を焼いて、サンチュなどの葉野菜で包んで食べる料理。

- トッポッキ:うるち米の餅(トック)をコチュジャンベースの甘辛いタレで煮込んだ料理。

- チャプチェ:春雨と野菜、肉などを炒め合わせた料理。

- サムゲタン:若鶏の内臓を取り出し、もち米、高麗人参、ナツメなどを詰めて煮込んだスープ料理。

- 冷麺:そば粉やジャガイモでんぷんなどで作られた冷たい麺料理。

- 地域別特色料理:

- 全州:ビビンバ、コンナムルクッパ(豆もやしスープご飯)

- 安東:チムタク(鶏肉と野菜の煮込み)、塩サバ

- 釜山:テジクッパ(豚肉スープご飯)、ミルミョン(小麦粉の冷麺)

- 済州島:黒豚料理、海鮮鍋

- 食文化の特徴:

- パンチャン(おかず):主食のご飯と共に、多種多様なおかずが食卓に並ぶ。

- 発酵食品の多用:キムチ、コチュジャン、テンジャン(味噌)、カンジャン(醤油)など、発酵食品が豊富。

- 辛味の重視:唐辛子を多用した辛い料理が多い。

- 共同飲食文化:大皿の料理を皆で分け合って食べる習慣がある。

- 薬食同源の思想:食べ物は薬と同様に健康を維持するものという考え方。

近年では、伝統的な韓国料理に加え、西洋料理やフュージョン料理も人気があり、食文化は多様化している。韓流の影響で、韓国料理は世界中で関心を集めている。

11.5. スポーツ

大韓民国では、多様なスポーツが楽しまれており、国際大会でも多くの成果を上げている。

- 人気スポーツ種目:

- サッカー:国内で最も人気のあるスポーツの一つ。プロリーグであるKリーグ1(Kリーグ)があり、アジアチャンピオンズリーグでも韓国のクラブチームは強豪として知られる。韓国代表はFIFAワールドカップの常連国であり、2002年の日韓ワールドカップではベスト4に進出した。

- 野球:サッカーと並ぶ人気プロスポーツ。KBOリーグがあり、熱狂的なファンが多い。国際大会でも、2008年北京オリンピックでの金メダル獲得や、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)での好成績などがある。

- バスケットボール:プロリーグであるKBL(男子)とWKBL(女子)があり、人気が高い。

- バレーボール:プロリーグであるVリーグがあり、特に女子バレーボールは国際的にも競争力がある。

- テコンドー:韓国発祥の武道であり、オリンピックの正式種目。国技として広く普及している。

- ゴルフ:プロゴルフツアーが盛んで、特に女子プロゴルファーは世界トップレベルの選手を多数輩出している。

- ショートトラックスピードスケート:冬季オリンピックで多くのメダルを獲得する得意種目。

- アーチェリー:オリンピックで圧倒的な強さを見せる。

- プロスポーツリーグ現況:上記のサッカー、野球、バスケットボール、バレーボールの4大プロスポーツリーグが中心。eスポーツも盛んで、プロリーグや国際大会が開催されている。

- 国際大会の成果:

- 夏季オリンピック:1988年ソウルオリンピックを成功裏に開催。アーチェリー、テコンドー、柔道、レスリング、バドミントン、射撃などで多くのメダルを獲得。

- 冬季オリンピック:2018年平昌オリンピックを開催。ショートトラックスピードスケート、スピードスケート、フィギュアスケートなどでメダルを獲得。

- アジア競技大会:常に上位の成績を収めている。

スポーツは、国民の健康増進や余暇活動としてだけでなく、国家のイメージ向上や国民統合にも寄与している。

11.6. 祝祭日と名節

大韓民国では、伝統的な名節(ミョンジョル)と公的な祝祭日が定められており、国民生活において重要な意味を持つ。

- 主要な名節:

- ソルラル(旧正月):旧暦の1月1日。韓国で最も重要な名節の一つ。家族や親戚が集まり、茶礼(チャレ、先祖供養の儀式)を行い、トックク(餅のスープ)を食べ、伝統的な遊戯(ユンノリなど)を楽しむ。韓服を着る人も多い。前後を含めて3日間が公休日となるのが一般的。

- 秋夕(チュソク):旧暦の8月15日。ソルラルと並ぶ代表的な名節で、「韓国の感謝祭」とも称される。墓参り(省墓、ソンミョ)をし、茶礼を行う。ソンピョン(松の葉で蒸した餅)などの伝統料理を味わい、満月を祝う。前後を含めて3日間が公休日となるのが一般的。

- 主要な祝祭日(国慶日など):

- 新正(シンジョン):太陽暦の1月1日。

- 三一節(サミルジョル):3月1日。1919年の三・一運動を記念する日。

- 釈迦誕生日:旧暦の4月8日。仏教寺院を中心に燃灯会などの祝賀行事が行われる。

- 子供の日(オリニナル):5月5日。

- 顕忠日(ヒョンチュンイル):6月6日。殉国者と戦没将兵を追悼する日。

- 光復節(クァンボクジョル):8月15日。1945年の日本による植民地支配からの解放と、1948年の大韓民国政府樹立を記念する日。

- 開天節(ケチョンジョル):10月3日。朝鮮民族の始祖とされる檀君が古朝鮮を建国したとされる日を記念する。

- ハングルの日:10月9日。ハングルの創製と公布を記念する日。

- 聖誕節(ソンタンジョル):12月25日。

これらの名節や祝祭日には、家族や親戚が集まったり、様々な記念行事や伝統行事が行われたりする。

11.7. 世界遺産

大韓民国には、その豊かな歴史と文化、そして美しい自然を反映するユネスコ世界遺産が多数登録されている。2024年現在、文化遺産14件、自然遺産2件、複合遺産1件(暫定リスト)の合計16件が登録されている。

- 文化遺産:

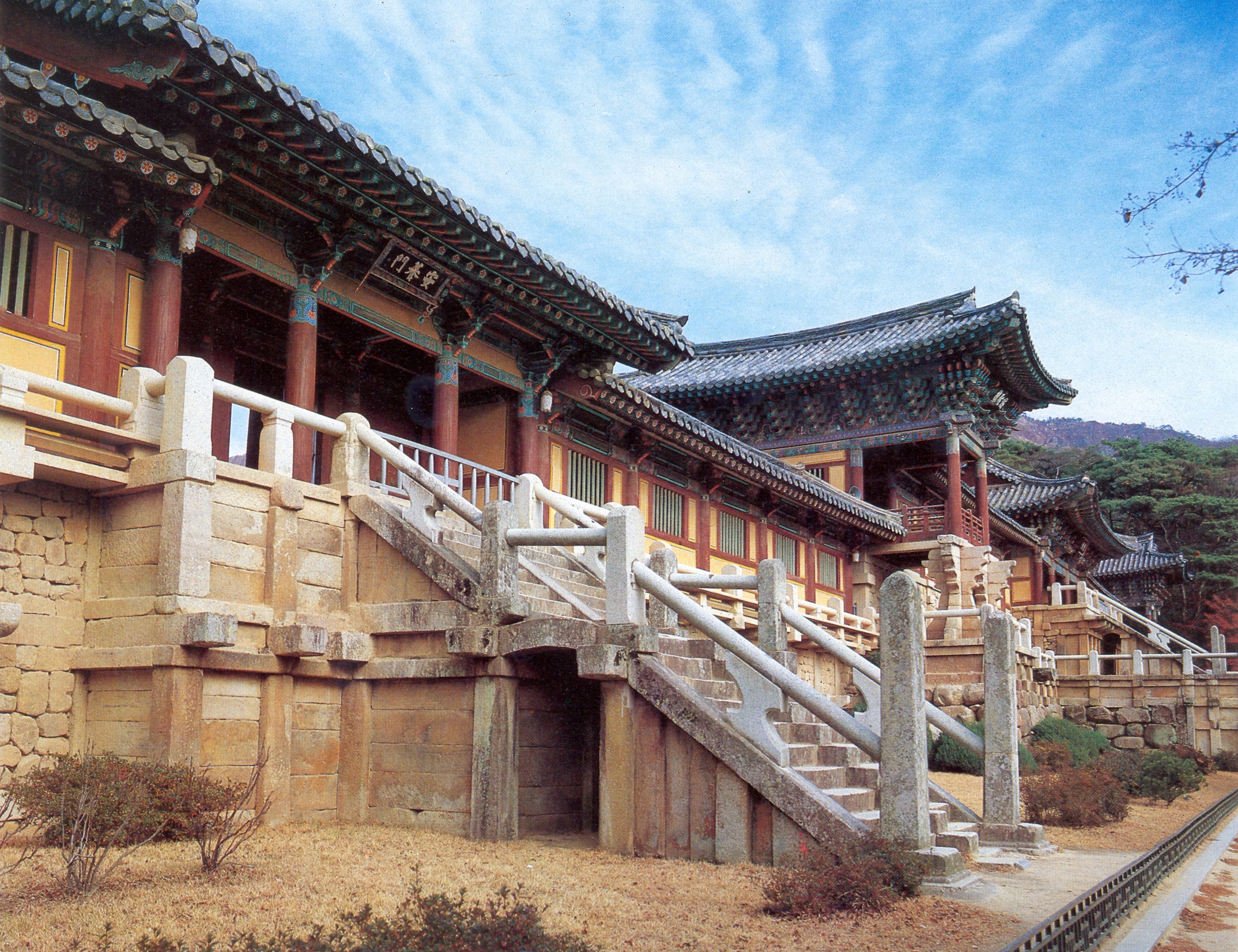

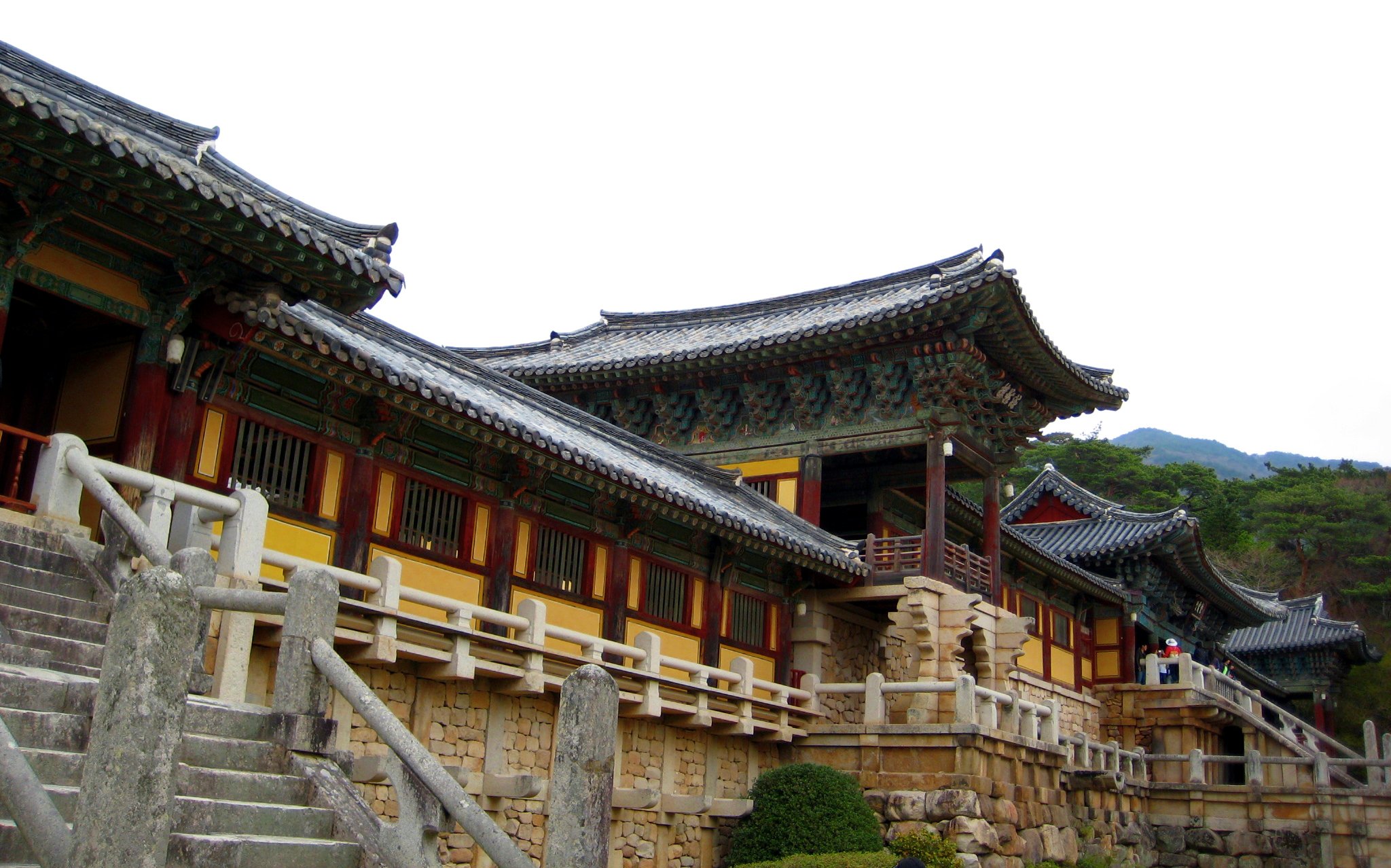

1. 石窟庵と仏国寺(1995年):新羅時代の仏教美術の傑作。

2. 海印寺大蔵経板殿(1995年):高麗八万大蔵経の版木を収蔵する建築物。

3. 宗廟(1995年):朝鮮王朝の歴代国王と王妃の位牌を祀る祠堂。

4. 昌徳宮(1997年):朝鮮王朝の宮殿で、自然と調和した美しい庭園(後苑)を持つ。

5. 水原華城(1997年):朝鮮王朝後期の城郭建築。

6. 慶州歴史地域(2000年):新羅の古都慶州に残る多くの歴史遺跡群。

7. 高敞、和順、江華の支石墓群(2000年):青銅器時代の支石墓(ドルメン)。

8. 朝鮮王陵(2009年):朝鮮王朝の王と王妃の陵墓群。

9. 韓国の歴史村:河回と良洞(2010年):朝鮮王朝時代の両班の伝統的な集落。

10. 南漢山城(2014年):朝鮮王朝時代の山城。

11. 百済歴史地域(2015年):百済後期の都邑地であった公州市、扶余郡、益山市の遺跡群。

12. 山寺、韓国の山地僧院(2018年):韓国の山中にある7つの仏教寺院。

13. 韓国の書院(2019年):朝鮮王朝時代の私設教育機関である書院9ヶ所。

14. 伽倻古墳群(2023年):古代伽倻連盟の古墳群。

- 自然遺産:

1. 済州の火山島と溶岩洞窟群(2007年):済州島の独特な火山地形と溶岩洞。

2. 韓国の干潟(2021年):黄海沿岸の広大な干潟。

これらの世界遺産は、韓国の歴史、文化、自然の多様性と価値を国際的に示すものであり、保護と継承のための努力が続けられている。