1. 生涯

島津忠久の生涯は、彼の出自に関する諸説とともに、鎌倉幕府の御家人として様々な政治的事件に関与したことで特徴づけられる。

1.1. 出生と初期

島津忠久の出生については諸説がある。島津家の諸家伝である『島津国史』などでは、治承3年(1179年)12月31日に大阪市の住吉大社の境内で生まれたとされており、現在でも境内に誕生石が残されている。一方で、15世紀後半に島津家臣山田聖栄が記した『山田聖栄自記』には、文治5年(1189年)の奥州合戦の際に畠山重忠を烏帽子親として13歳で元服したという記述があり、これに基づけば1177年(安元3年、治承元年)の生誕となる。しかし、山田聖栄は別の箇所で1166年生誕であるとも記しているため、生年には不確実性が残る。

忠久が史料上に初めて登場するのは、治承3年(1179年)2月8日の春日祭使の行列に左兵衛尉として供奉した記録である(『山槐記』)。また翌年にも『玉葉』に「左兵衛尉忠久」の記録がある。もし1179年生まれとすれば、10歳にも満たない忠久が兵衛尉に任官したことになり、これは事実とは考えにくい。このことから、実際の生年は治承3年よりも十数年以上遡ると推定されている。

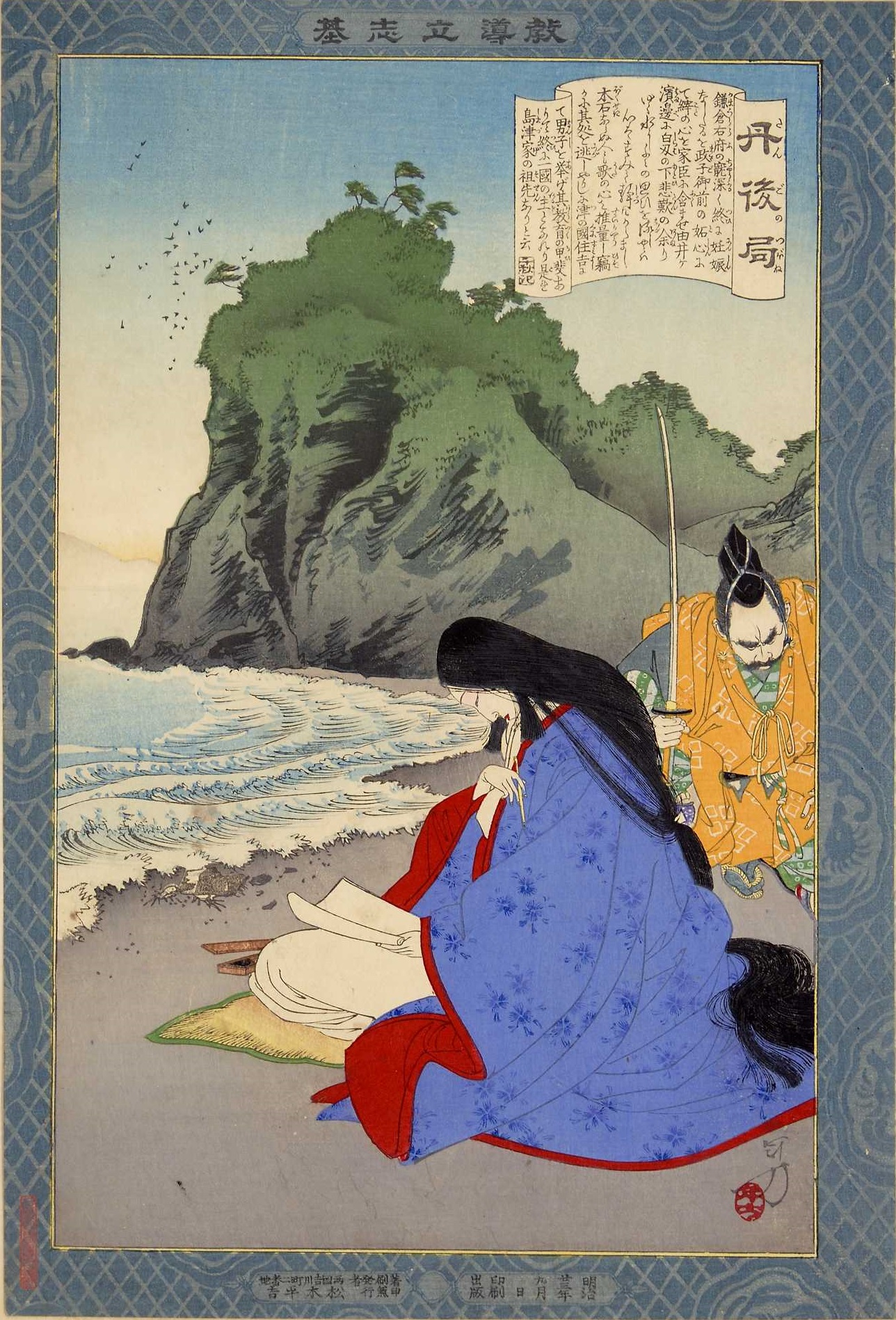

忠久は元々、惟宗氏を本姓とし、惟宗忠久(これむね の ただひさ)と称していた。彼の父については、島津家伝では源頼朝、母は「丹後局」(比企氏の出である比企能員の妹、後に安達盛長の妻であった丹後内侍に比定される)とされている。しかし、忠久が源頼朝の子であるという記述は15世紀初頭頃から見られるようになったものであり、同時代の史料には存在しない。

別の説として、『吉見家系図』によれば、頼朝の乳母であった比企尼と比企掃部允の三女が都で二条天皇に仕えていた際に惟宗広言と通じて忠久を産み、その後鎌倉で安達盛長に嫁いだとされる。これが事実であれば、丹後内侍は頼朝の乳母子であったことになる。しかし、『吾妻鏡』には丹後内侍と忠久の関係について全く言及されていない。また、三長記の1198年正月晦日の除目の記事には「左兵衛尉惟宗忠久」とあり、当時の忠久は概ね惟宗姓を称していたことが他の文書からも確認されている。

1.2. 鎌倉御家人としての活動

惟宗忠久は、元暦2年(1185年)3月、比企能員の手勢として平家追討に加わったとされている。その恩賞として、同年6月には源頼朝より伊勢国波出御厨、須可荘の地頭職に任命された。この時の名は「左兵衛尉惟宗忠久」と「島津家文書」に記されている。

同年8月17日には、頼朝の推挙により摂関家領である島津荘の下司職に任命され、これが忠久と南九州との関係の始まりとなった。その後まもなく、島津荘の惣地頭にも任じられた。また、同じ年に信濃国塩田荘の地頭職も与えられている。

忠久は、文治5年(1189年)の奥州合戦に頼朝配下の御家人として参陣し、武功を挙げた。さらに、建久元年(1190年)に頼朝が上洛した際には、行列に供奉してその信頼の厚さを示した。

建久8年(1197年)12月には、大隅国・薩摩国の守護に任じられ、その直後には日向国守護職も補任された。建久9年(1198年)には左衛門尉に任官されている。忠久は各地で守護や郡地頭職に任命されているが、特に広大な島津荘を本貫とすることを目指し、その地名にちなんで、島津(嶋津)左衛門尉と称するようになった。

しかし、『吾妻鏡』にはこれらの守護任命や初期の活動に関する忠久の記述は見られない。『吾妻鏡』において忠久が最初に登場するのは、正治2年(1200年)2月26日の源頼家の鶴岡八幡宮社参記事であり、忠久は20人の御後衆の一人として記録されている。

1.3. 比企氏の変と復権

源頼朝の死後、建仁3年(1203年)9月に比企能員の変(比企の乱)が勃発した。この乱において、忠久は北条氏によって滅ぼされた比企能員の縁者として連座し、これまで任じられていた大隅、薩摩、日向の守護職を没収された。この時、忠久は台明寺の紛争解決のために、守護として初めて任地である大隅国に下向しており、鎌倉には不在であった。同年10月19日には、務めを終えて鎌倉へ戻る途中の上洛の無事を祈り、台明寺に願文を奉納している。なお、異父弟の安達景盛、時長らは比企氏側から離れ北条氏側に付いたため、連座していない。

比企の乱後は在京していたとみられる忠久だが、建暦3年(1213年)2月には3代将軍・源実朝の学問所番となり、御家人としての復権の兆しが見え始めた。同年6月の和田合戦においては、勝者の側に立ち、乱に加担した甲斐国都留郡の古郡氏の所領である波加利荘(新荘)を拝領した。同年7月には薩摩国地頭職に還補され、同国守護も同年中に再任されたとみられる。しかし、大隅国と日向国の守護職は北条氏の手に渡ったままであり、これらの国の復権がなされるのは南北朝時代以降のこととなる。

1.4. 晩年と死去

復権後の島津忠久は、さらに要職に任じられ、その政治的地位を確固たるものとした。承久3年(1221年)の承久の乱後、同年5月には越前国足羽郡東郷荘の地頭職を与えられ、7月には越前国守護に任命された。この頃、忠久は惟宗姓に代えて藤原姓を称するようになった。

元仁元年(1224年)には八十島祭の随兵を務め、嘉禄元年(1225年)には検非違使に任じられている。彼の孫である惟宗忠景が『新後撰和歌集』で祖父忠久が検非違使や賀茂祭主を勤めたと記していることと合致する。さらに、嘉禄2年(1226年)には豊後守となった。

忠久は嘉禄3年(1227年)6月18日の辰の刻に脚気と赤痢により死去した(『吾妻鏡』)。享年は50歳とされる。彼の墓は、江戸時代後期に島津家第25代当主島津重豪により、鎌倉の西御門にある源頼朝の墓(白旗神社境内)から約70 m離れた場所に建立されている。

2. 出自と血統に関する諸説

島津忠久の出自や血統については、いくつかの歴史的記録と学説が存在し、彼の生涯の記述に複雑さを加えている。

最も広く知られているのは、忠久が源頼朝の落胤であるという説である。『島津国史』や『島津氏正統系図』では、忠久の母は頼朝の側室である「丹後局」(比企能員の妹である丹後内侍に比定される)であり、彼女が摂津大阪の住吉大社境内で忠久を産んだとされている。この説によれば、忠久が頼朝から厚遇を受けて地頭に任じられたのは、頼朝の子であったためとされる。

一方で、忠久の実父は惟宗広言であったとする説も存在する。しかし、忠久や弟の忠季の名にある「忠」の字を通字とすることを考慮すると、近年では広言の実子説には疑問が呈されており、養子であった可能性が有力視されている。この場合、実父の候補としては、惟宗氏で「忠」の字を持つ惟宗忠康が挙げられている。

母親に関しては、忠久が建仁3年(1203年)の比企能員の変に「縁坐」(連座)して処分を受けていることから、彼が比企氏の縁者(能員義姉妹の子)であったとみなされており、『吉見系図』に記されている比企尼の長女である丹後内侍が母親であるとする説が正しいとされている。忠久が将軍の学問所番を務めたり、陰陽道に関わる行事の差配を任されたりしていたことから、彼が公家文化に深い理解を持っていたと考えられている。

『吉見系図』によると、丹後内侍は「無双の歌人」であったとされている。忠久の孫、曾孫、玄孫にあたる越前島津氏の忠景、忠宗、忠秀が歌人として有名であることから、この血統的な関連が指摘されている。また、忠久の生誕地である住吉大社は航海の神として信仰されていたが、当時は和歌の神としても崇敬されており、承元2年(1208年)の住吉社歌会合に参加したことが知られる女房三十六歌仙の一人・宜秋門院丹後が摂津源氏の出身でもあることから、宜秋門院丹後が忠久の母であるとの説も提示されている。

生年については、『島津系図』などで治承3年(1179年)とされているが、治承3年時点で『山槐記』や『玉葉』に「左兵衛尉忠久」として記載されていることから、1179年にはすでに任官されるに足る成人男子であったと推測されるため、実際の生年は治承3年よりも十数年以上遡る可能性が高い。

3. 島津氏の基盤確立

島津忠久は、自身が南九州に直接居住することはなかったものの、鎌倉幕府の御家人として、また南九州の広大な所領の地頭・守護として、後の島津氏の発展の基礎を築いた。

3.1. 島津荘地頭・守護職任命の背景

忠久が島津荘の地頭および守護職に任命された背景には、当時の政治的状況と彼の独特な出自、そして彼が仕えた家との関係が深く関わっている。

忠久は鎌倉時代以前は京都の公家を警護する武士であり、彼の親戚には大隅国や日向国の国司を務めた者が数名いた。彼の出身である惟宗家は、近衛家の家司(家政を取り仕切る者)を代々務めた家系であった。忠久は近衛家に仕える一方で、源頼朝の御家人でもあった。東国武士である比企氏や畠山氏とも関係があり、儀礼に通じていたことから、頼朝の信任を得ていたとされる。

惟宗家が元々仕えていた近衛家は、平季基から島津荘の寄進を受けた藤原頼通の子孫であり、関白・藤原忠通の長男である基実を祖とする家であった。鎌倉時代に入ってからも、近衛家は島津荘の荘園領主としての地位を保持していた。

さらに、基実の子である基通については、かつて婚約者であった源義高を殺害された直後の源頼朝の長女大姫を基通に嫁がせる構想があったことが知られている。この構想は最終的に実現しなかったものの、この計画に忠久が関与していた可能性が指摘されている。

このような源頼朝と近衛家を巡る複雑な関係から、島津忠久は島津荘の地頭職や南九州の守護職を得たのではないかと考えられている。この任命は、島津氏が南九州に確固たる基盤を築く上で極めて重要な意味を持った。以後、島津家は島津荘を巡って近衛家と長きにわたる関係を築くことになった。

3.2. 南九州での活動と実際の居住

『山田聖栄自記』および『島津国史』(江戸後期成立)によれば、地頭となった忠久は、文治2年(1186年)に薩摩国山門院(現在の鹿児島県出水市旧野田町を中心とする地域)の木牟礼城に入り、その後、日向国島津院(現在の宮崎県都城市)の堀之内御所に移ったと伝えられている。この他に、『三国名勝図会』(江戸後期成立)では、建久7年(1196年)に山門院から島津院の祝吉御所に入り、その後、堀之内御所に移ったとする伝承もある。

しかし、史実としては忠久自身が山門院や島津院のいずれにも移住したとは認められておらず、これらの伝承に過ぎないという指摘がなされている。忠久自身は鎌倉で生涯を終えており、二代目当主の島津忠時も同様に鎌倉で没している。

忠久は自らが南九州に下向する代わりに、文治2年(1186年)に家臣の本田貞親を任地に派遣し、三国の情勢を探らせた。出水市教育委員会による木牟礼城址の解説板には、本田貞親が山門院の豪族を平定し、建久7年(1196年)に山門院の木牟礼に城を築き、島津氏の三州支配の基礎を築いたことが記されている。すなわち、忠久自身が木牟礼城に定住することはなかったが、木牟礼城は薩摩国の守護所となり、ここに本田氏をはじめとする島津氏の家臣が常駐して守護勢力の拠点となった。この守護所は五代当主貞久の時代まで機能することになる。

南九州への在地化が本格化するのは、三代目当主の島津久経が元寇を機に下向して以来である。四代目当主の島津忠宗は島津氏として初めて薩摩の地で没した。島津家の当主として南九州に土着したことが確認できるのは、五代目当主の島津貞久以降であり、碇山城(現在の薩摩川内市)に貞久の守護所が置かれていたという。

4. 遺産と評価

島津忠久は、自ら南九州に直接居住することはなかったものの、その政治的手腕と幕府との関係を通じて、後の島津氏の繁栄の礎を築いた。彼の果たした役割と残した遺産は、日本の歴史において重要な意義を持つ。

4.1. 島津氏の創始者としての貢献

島津忠久は、日本の歴史上最も長く続いた武家の一つである島津氏の始祖として、その後の氏族の形成と発展に決定的な影響を与えた。彼が源頼朝の推挙によって島津荘の地頭、そして薩摩・大隅・日向三国の守護に任じられたことは、南九州における島津氏の支配の端緒となった。これらの任命は、氏族が広大な所領を獲得し、その地域に確固たる基盤を築く上で不可欠なものであった。

忠久は、自らが直接南九州へ下向することはなかったものの、家臣の本田貞親らを現地に派遣し、木牟礼城を築かせるなどして、守護としての統治機構を確立した。彼の時代に蒔かれた種が、やがて南九州に土着した子孫によって花開き、島津氏は戦国時代には屈指の強大さを誇り、江戸時代には薩摩藩として存続する礎となったのである。忠久の業績は、単に氏族の創始に留まらず、その後の数百年にわたる島津氏の繁栄の道を切り拓いた点に最大の貢献があると言える。

4.2. 近衛家との関係

島津忠久の出身である惟宗家が、代々近衛家の家司を務めていた事実は、島津氏の発展において重要な要素であった。この近衛家との長きにわたる政治的、血縁的関係は、島津氏が南九州での領地支配を確立し、維持していく上で大きな影響を与えた。

近衛家は、島津荘の本来の荘園領主であり、忠久が島津荘の地頭職を得る上で、近衛家との繋がりは彼にとっての正当性と強力な後盾となった。源頼朝が大姫を近衛基通に嫁がせる構想があったことなど、頼朝と近衛家を巡る複雑な関係の中で、忠久はその仲介役としても機能しうる立場にあった。このような関係性により、忠久は幕府と朝廷・公家の双方に繋がる二重の権威を得ることができ、これが彼の任命、ひいては島津氏の南九州進出を後押しする要因となった。

以後、島津家は島津荘を巡る問題で近衛家と深い関係を持ち続け、この関係は島津氏が鎌倉幕府の有力御家人として、また地方の有力な支配者としてその地位を確立する上で、重要な役割を果たした。近衛家との繋がりは、島津氏が朝廷との関係を維持し、文化的な素養を育む上でも影響を与え、後の時代までその伝統が受け継がれることになった。