1. 生涯

最澄の生誕については複数の説があり、その出自や幼少期の教育環境についても議論がある。若くして仏門に入り、比叡山での修行を通じてその思想的基盤を築き上げた。朝廷との関係を深めながら、日本仏教界における新たな潮流を形成していくことになる。唐への渡航は日本仏教史における画期的な出来事であり、天台教学と密教の導入を通じて、その後の日本仏教の方向性を決定づけるものとなった。

1.1. 生誕と家族

最澄は、766年(天平神護2年)または767年(神護景雲元年)に近江国(現在の滋賀県)滋賀郡古市郷(現在の大津市)で生まれたとされている。俗名は三津首広野(みつのおびとひろの)。生誕地については、古市郷のほか、現在の大津市坂本にある生源寺とする伝承もある。

最澄の父は『叡山大師伝』では三津百枝(みつのおびとももえ)と記され、宝亀11年(780年)の『国府牒』では三津首浄足(きよあし)と記されている。浄足は正八位下の地位にあったとされる。三津首氏の祖先については、後漢の皇帝の子孫である登万貴王(とまきおう)の末裔であるという天台宗の伝承があるが、これを裏付ける確かな証拠はない。しかし、最澄の出生地周辺には中国からの渡来人が多く住んでいたため、中国系の血を引いていた可能性は指摘されている。母については、10世紀成立の『伝教大師由緒』では藤原鷹取の娘・藤子とされ、『青蓮院門跡系譜』では応神天皇9世の孫とされているが、いずれも後世の言い伝えであり、史実性は不明である。『叡山大師伝』によれば、両親は子に恵まれず、比叡山の神宮で祈願したところ最澄を身籠ったと伝えられる。

生年については、没年齢から逆算すると767年生まれとなるが、官僧となる際の公文書(『国府牒』『度牒』『戒牒』)では766年生まれと記されている。この2説について専門家の意見は統一されていないが、戸籍上は766年生まれであったが、最澄自身は767年と考えていたという説もある。

1.2. 幼少期と初期教育

幼少期の最澄は、初等教育機関である小学で「陰陽、医方、工巧」などを修め、非凡な才能を示したと伝えられる。7歳の頃には仏道を志したとされ、幼い頃から仏教への深い関心を持っていたことがうかがえる。

2. 仏道修行と初期の活動

2.1. 出家と受戒

宝亀9年(778年)、12歳で近江国分寺に入り、行表(ぎょうひょう、722年-797年)に師事して出家した。行表は中国天台宗の僧道璿(どうせん、702年-760年)の弟子であり、道璿は736年に東山法門、華厳宗の教え、そして『梵網経』の菩薩戒を日本に伝えた高僧であった。宝亀11年(780年)11月12日、14歳で近江国分寺にて得度を受け、沙弥となり「最澄」と名付けられた。この頃、最澄は『法華経』『最勝王経』『薬師経』『金剛般若経』などを読んでいたと記されている。行表は最澄に禅宗を教え、「心を一乗に帰すべきこと」を説いたとされ、この教えが最澄のその後の仏教観を方向づけたと考えられている。

延暦4年(785年)4月6日、20歳で東大寺戒壇院にて具足戒を受け、正式な比丘(僧侶)となった。

2.2. 比叡山での籠山

具足戒を受けて間もない延暦4年(785年)7月中旬、最澄は突如として比叡山に籠り、本格的な修行生活に入った。比叡山に籠った正確な理由は不明だが、当時の公的な手続きを踏んで入山したと考えられている。入山後、最澄はまず比叡山麓の神宮禅院で懺悔の行を修め、その後『願文』を著した。この『願文』には、自らが大乗経典に説かれる菩薩のようになることを志す最澄の誓いが記されている。

延暦7年(788年)、最澄は比叡山に小堂を建立し、自ら刻んだ薬師如来像を安置した。この場所は現在の根本中堂の位置とされ、後に一乗止観院と称された。最澄はこの堂に籠り、『法華経』の研究を深め、智顗の教学に触れて天台の法門を習得したいと願うようになった。そして、鑑真が将来した経典を写し取ることができたと伝えられている。最澄は、仏前で油の灯火をともし、この灯火が永遠に消えないことを祈願した。この灯火は現在「不滅の法灯」として1200年間燃え続けている。

比叡山では最澄のもとに僧侶が集まり始め、延暦寺の基礎となる僧侶の共同体が形成された。

2.3. 朝廷との関係

延暦16年(797年)12月10日、最澄は内供奉十禅師の欠員を補う形でこれに任ぜられた。内供奉は宮中の内道場で読師などを務める僧侶で、10名が定員であった。

延暦16年(797年)、最澄は比叡山に一切経を揃えるための写経事業を発願した。弟子たちに写経を行わせたほか、南都諸寺にも協力を求める願文を送った。この呼びかけに応じたのが大安寺の聞寂や東国の道忠である。道忠の門弟には、後に天台宗の発展に貢献する円澄や円仁がいた。

延暦17年(798年)10月には法華十講の法会を行い、これは最澄が『法華三部経』の講義を行ったもので、毎年開催された。さらに延暦20年(801年)11月24日には、南都各宗の高僧を招いて法華十講を催している。

延暦21年(802年)、和気広世が自身の氏寺である高尾山寺で催した天台法門の講会に最澄も招かれ、講師を務めた。この講会は、桓武天皇の関心を引き、天皇は最澄の仏教思想をさらに広めることを望んだ。当時の仏教界では法相宗と三論宗が対立しており、朝廷は新たな仏教界の秩序を求めていた。このような背景が、天台宗の開宗を後押しすることになったと考えられる。

3. 入唐求法

最澄の遣唐使としての唐への渡航は、日本仏教史における画期的な出来事であり、天台教学と密教の導入を通じて、その後の日本仏教の方向性を決定づけるものとなった。

3.1. 渡航の目的と道のり

桓武天皇の要請を受け、最澄は唐へ渡航し、天台教学のさらなる研究と経典の将来を目的とした。当初、最澄は短期間の滞在を予定していた。最澄は漢文を読むことはできたが、話すことはできなかったため、通訳として弟子の義真を同行させた。義真は後に最澄の後を継いで天台宗の座主となる人物である。

延暦23年(804年)、最澄は遣唐使船団の一員として唐へ出発した。この船団には、後に真言宗を開くことになる空海も同乗していた。最澄と空海は、この渡航中に交流を深めたと考えられている。最澄が乗船した第2船は、同年9月1日に明州(現在の寧波市)の鄮県(ぼうけん)に到着した。

3.2. 唐での修学

明州に到着後、最澄は病のためしばらく休養し、9月15日に天台山へ向かった。9月26日に台州に到着した最澄は、天台山修禅寺の道邃(どうすい)と出会い、彼を主要な師とした。道邃は最澄に天台の止観の瞑想方法、戒律、そして正統な教えを伝授した。最澄はこの指導の下で約135日間を過ごした。

最澄はその後数ヶ月間、様々な仏教経典の書写に時間を費やした。これらの経典の一部は既に日本にも存在していたが、最澄は写本に誤りや欠陥があると感じ、新たに写本を作成した。書写作業を終えた最澄一行は明州に戻ったが、船が福州市に停泊しており、帰国まで6週間を待つことになった。

この間、最澄は越州(現在の紹興市)へ赴き、密教(金剛乗仏教)の経典や情報を求めた。天台宗は元々「雑密」(雑密ぞうみつ日本語)と呼ばれる儀式を実践していたが、次第に密教の重要性が増していった。最澄が中国に到着した頃には、多くの天台仏教の中心地で密教の修行が提供されており、最澄と義真は越州の寺院で灌頂を受けた。しかし、彼らがどのような伝授を受けたかは不明瞭である。最澄が金剛界・胎蔵界両部の伝授を受けたか、あるいは金剛界のみであったかについては、確固たる証拠がない。

また、明州滞在中に禅林寺で牛頭禅を、国清寺で密教を学んだほか、国清寺に一堂を建立している。

3.3. 日本への帰国

貞元21年(延暦24年・805年)5月18日、最澄一行は明州から帰国の途につき、6月5日に対馬に到着した。最澄が中国に滞在したのはわずか8ヶ月間であったが、その帰国は京都の朝廷に熱望されていた。最澄は、中国で習得した経典や知識を携えて日本に帰国し、その後の日本仏教の発展に大きな基盤を築いた。

4. 日本天台宗の開創

最澄は、唐から帰国後、比叡山に延暦寺を建立し、日本における天台宗を開創した。その教義は、中国天台宗の思想を基盤としつつも、日本独自の解釈と実践を取り入れたものであった。

4.1. 延暦寺の建立と宗派の開創

延暦24年(805年)6月5日に対馬に着いた最澄は直ちに上京した。最澄が将来した天台法門は、勅命により7通の書写が命じられ、三論宗や法相宗の僧侶にも学ばせることになった。この経典は弘仁6年(815年)に嵯峨天皇による題を書き付けて完成したとされる。一方で、最澄がもたらした密教も歓迎され、桓武天皇の病気平癒を願う祈祷などが行われた。

延暦25年(806年)1月3日、最澄は年分度者に天台法華宗を加える改正を上奏した。これ以前の年分度者は三論宗と法相宗のみに認められていたが、最澄の提案は天台法華宗を含む5宗(華厳宗2名、天台法華宗2名、律宗2名、三論宗3名、法相宗3名)を加えるものであった。この上奏は直ちに僧綱に意見が求められ、僧綱も同意し、1月26日の太政官符により制定された。天台宗はこの日をもって開宗としている。官符には年分度者の学業や任用など具体的な規定が含まれており、天台法華宗には『大日経』を読ませる遮那業(密教)と『摩訶止観』を読ませる止観業(天台)、各一名が割り当てられた。しかし、この時点での公認はあくまで奈良仏教の僧綱の下で認められたものであった。

『天台法華宗年分得度学生名帳』によると、この制度によって天台法華宗では、弘仁9年(818年)までに24名が得度を受けた。しかし、比叡山を去った者が14名おり、そのうち法相宗に転じた者が6名と記録されている。この事について最澄は「天台学生は小儀にとらわれて京に馳散する。まさに円道を絶せんとす」と『顕戒論』に記し、危機感を露わにしている。

4.2. 主要教義と実践

中国天台宗は6世紀に隋の智顗が開いた宗派であり、最澄は自身が受け継いだ教えについて『内証仏法相承血脈譜』に、達磨大師付法・天台法華宗・天台円教菩薩戒・胎蔵金剛界両曼荼羅・雑曼荼羅の5つを挙げている。このうち天台法華宗のみに「宗」が付いている事について、学者は「受け継いだ思想的伝統を血脈と称し、それらを統合して新たに樹立した自らの思想的立場を宗と呼んだ」とし、「中国天台宗とは異なる日本独自の天台宗が成立した」と評価している。現代の天台宗ではこれを「四宗相承」(円・密・禅・戒)と称するが、この言葉は近世に一般化したものである。

最澄は、天台法華宗に止観業(天台)と遮那業(密教)の年分度者が認められたことから、顕教(天台教学)と密教(密教学)の融合を最終的な理想としていたと考えられる。この思想は「円密一致」(円密一致えんみついっち日本語)と呼ばれ、法華経の教えと密教の教えは本質的に同一であるという考え方である。最澄は、即身成仏(そくしんじょうぶつ)の重要性も強調し、天台と密教の実践が、奈良仏教の教えよりも直接的な悟りへの道(直道じきどう日本語)を提供すると考えた。

止観業は智顗が著した『摩訶止観』に由来する。『摩訶止観』は仏道修行の基礎的な規範を記したもので、実践と修行の立場から法華経を解釈したものとされる。最澄は『勧奨天台宗年分学生式』に「止観業は四種三昧を修習せしめ」と記すように、『摩訶止観』に記される実践行である四種三昧(常坐三昧・常行三昧・半行半坐三昧・非行非坐三昧)の実践を重視していた。最澄は四種三昧堂の建立を図り、延暦寺伽藍構想においても重要視されていたことが分かる。

一方の遮那業は『摩訶毘盧遮那神変加持経業』に由来する。最澄が唐から伝えた密教は不十分なもので、空海に助力を請うたが、教義の完成を果たすことはできなかった。後に天台密教は円仁と円珍の入唐により研究が盛んになり、安然によって完成された。

最澄の思想の核心には「一切衆生悉有仏性」(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)がある。これは、すべての衆生が生まれながらにして仏となる素質(仏性)を持つという思想である。最澄は、法相宗の徳一との論争(三一権実諍論)において、徳一の五性各別説を批判し、五性の区別なくすべての衆生が成仏できると説いた。最澄は「修行の困難さから成仏できるのは釈迦のような特別な存在」とする一般的な仏教観を否定し、「一切衆生悉有仏性を信じ、利他行に励み、成仏の道を進む者こそが菩薩」とし、大乗の立場を明確にした。

5. 空海との関係

最澄と空海は、同時代の日本仏教界を代表する二大巨頭であり、当初は密教の導入において協力関係にあったが、後に教義上の相違から対立することになる。

5.1. 初期交流と協力関係

最澄が唐から帰国した翌大同元年(806年)、長安で密教を学んだ空海も日本に帰朝した。最澄は直ちに空海に密教の習学を申し出た。これは、天台法華宗の年分度者に遮那業(密教)1名が割り当てられていたことと関連があると考えられる。最澄は空海に宛てた手紙で、「ただ遮那の宗、天台と融通す。(中略)法華、金光明は先帝の御願。また一乗の旨、真言とことなることなし。」と記し、天台と真言が本質的に同一であるという見解を示している。

最澄は、大同4年(809年)から弘仁7年(816年)頃まで、弟子を空海の下に送り、借用した経典を写すといった交流を繰り返した。弘仁3年(812年)10月27日には、最澄自身が乙訓寺にいた空海を訪ね、空海は最澄に伝法することを決めたという。神護寺に残る『灌頂記』によれば、最澄は11月15日に金剛界灌頂を、12月14日に胎蔵界灌頂を空海から受けた。最澄が越州で学んだ密教は、空海が長安で学び伝えた法門と比べて劣っていることに最澄も気づいていたと考えられる。

最澄は、空海がまだ広く知られていなかった頃、奈良仏教界の高僧や平安朝廷の貴族のために、空海が灌頂(灌頂かんじょう日本語)の儀式を行う機会を設けるなど、空海の活動を支援した。また、最澄は高雄山寺を空海の真言宗の最初の拠点として朝廷に推薦した。空海もまた、最澄とその弟子たちに密教の儀式を教え、中国から持ち帰った密教経典を最澄に貸し与えるなど、互いに協力関係にあった。

5.2. 対立と教義上の相違

しかし、最澄と空海の協力関係は次第に悪化していく。最澄は空海から灌頂を受けた後、新しい天台宗の基礎を築くために比叡山に急いで戻った。最澄は空海から借りた密教経典の研究と書写を続けたが、空海の度重なる要請にもかかわらず、高雄山寺に戻ってさらに密教を学ぶことはなかった。

両者の関係が悪化した主な原因は、教義上の相違と弟子の去就問題であった。空海は、最澄の密教へのアプローチを「三昧耶戒(さまやかい)の違反」として厳しく非難した。三昧耶戒とは、密教の口頭伝授や秘密の教えを外部に漏らさないという誓約である。空海は、最澄が密教の奥義を十分に理解しないまま、経典の書写や研究に偏重していると批判した。これに対し、最澄は空海の教え方を非難した。

また、最澄の優秀な弟子であった泰範の去就問題も関係悪化に拍車をかけた。泰範は比叡山で密教を学んでいたが、弘仁3年(812年)6月29日に比叡山を去り、空海の弟子となった。最澄は泰範の離反に驚き、慰留を試みたが、泰範は比叡山には戻らず、空海の十大弟子の一人に数えられるようになった。泰範から最澄への返信は空海が代筆したもので、「真言の教えが天台よりも優れる」と記されており、これが両者の決定的な溝となった。

教義上の相違点としては、最澄が「円密一致」を唱え、天台と真言は同じ一乗であるとしたのに対し、空海は天台を真言よりも低い教えと見なしていた点が挙げられる。最澄の晩年の著作である『依憑天台義集』(813年)には、法相宗や華厳宗への批判に加え、真言宗への批判も含まれている。最澄は「新来の密教僧(空海)は、文字による伝授(筆受ひつじゅ日本語)の有効性を否定している」と記し、空海と真言宗の仏教へのアプローチを非難した。

最澄の晩年の批判は、彼の主要な弟子たちには必ずしも受け入れられず、天台宗はその後も密教と止観(止観しかん日本語)の修行を続けた。しかし、最澄と空海の対立は、その後の平安時代の仏教史において、天台宗と真言宗の複雑な関係(提携と対立)を形成する要因となった。

6. 大乗戒壇設立への尽力

最澄は、日本仏教の独自性を確立し、より純粋な僧侶を育成するために、戒律制度の改革、特に大乗戒壇の設立に尽力した。これは、当時の南都六宗を中心とする仏教界からの強い反対に遭いながらも、最澄が終生をかけて取り組んだ重要な事業であった。

6.1. 戒律改革運動

当時、すべての僧侶の受戒は東大寺の戒壇で行われ、鑑真が伝えた具足戒(小乗戒)に基づくものであった。しかし最澄は、自らの宗派を純粋な大乗の機関として確立し、菩薩戒のみを用いて僧侶を得度させることを目指した。弘仁9年(818年)、最澄は天台法華宗を広めるために大乗寺を建立し、弟子の光定に一乗の号を名乗らせると告げた。光定はこの事を藤原冬嗣を通じて天皇に上奏するが、南都の僧侶の反対にあって叶わなかった。

最澄は、弘仁9年(818年)3月に「今後声聞の利益を受けず、永く小乗の威儀にそむくべし」とし、具足戒を破棄したと記されている。具足戒を捨てることは僧侶の資格を捨てることと同義であるが、朝廷や南都の僧綱が最澄をそのように扱った様子はない。

最澄は、護国仏教のあり方にも問題意識を抱いていた。奈良時代の仏教は、東大寺や国分寺の建立に見られるように国家鎮護を期待されていたが、災害や疫病は絶えなかった。最澄はその原因を小乗戒を受けた僧侶に求め、これを大乗僧の純粋培養によって克服しようとした。また、末法思想が広がる時代において、悟りに至るには、長く時間のかかる小乗の修行ではなく、大きく真っすぐな大乗の道によらなければならないと考えた。この二点を解決するために、戒律制度の改革を提唱した。

6.2. 日本仏教の独自性の確立

最澄は、日本独自の戒律制度の確立を通じて、日本仏教のアイデンティティを確立しようと努力した。彼は『山家学生式』などの著作を著し、天台法華宗の僧侶育成制度について朝廷に裁可を要請した。

『山家学生式』の中で最澄は、「国宝とは何か。道心(悟りを求める心)を持つ人を名付けて国宝という。ゆえに古来の哲人は『径1寸の珠10枚は国宝ではない。世の一隅を照らす人が国宝である』と言う」と述べた。この「一隅を照らす」という言葉は、最澄の思想を象徴する言葉として知られている。

最澄は、大乗戒(菩薩戒)のみによる受戒と十二年籠山行など、革新的な受戒制度と育成制度を提唱した。大乗戒は梵網経に説かれる十重四十八軽戒であり、最澄はこれを円頓戒と呼んだ。彼は、僧侶になるためには具足戒を受ける必要はなく、菩薩戒のみで十分であるとした。また、受戒の儀式についても、釈迦如来、文殊菩薩、弥勒菩薩を三師とし、一切の仏を証師とした上で、一人の伝戒師がいればよく、伝戒師がいなければ自誓受戒でもよいとした。このような大胆な戒律制度は、日本独自の大乗仏教を育み、後に延暦寺から輩出される鎌倉新仏教の礎となった。

最澄が意図したもう一つの点は、比叡山からの僧侶の流出を防ぐことであった。天台法華宗で受戒した僧侶が、度々法相宗に転じていたため、最澄は得度から受戒、その後の修学に至るまで比叡山内で完結させることで、多くの天台僧を育成することを図った。それまでにも籠山修行をする僧侶はいたが、これを制度化したのは最澄が初めてである。

さらに、最澄は天台教団の独立を目指した。南都六宗は僧綱を頂点とした管理機関を持ち、天台法華宗の年分度者であっても東大寺で受戒していた。また、僧侶は治部省に属する玄蕃寮が掌握していた。最澄は、この二点を克服する手立てとして、比叡山上での受戒と、それに続く12年にわたる籠山修行を提唱した。また、大乗戒を受けた僧侶については、僧籍を治部省に移さず民部省に置いたままとした上で、受戒にあたって発給される度縁については具足戒と同様に官印を捺してもらうことを求めた。これらは、天台法華宗が既存の仏教政策から離脱し、太政官の直下に置かれて独自の管理組織を構築することを意図していたと考えられる。

7. 主要著作と教学的貢献

最澄は、その生涯を通じて数多くの著作を著し、教義論争を通じて日本仏教思想に多大な影響を与えた。彼の著作は、天台宗の教義を体系化し、その独自性を確立するための重要な基盤となった。

7.1. 主な著作

最澄の代表的な著作には、以下のものがある。

- 『照権実鏡』(照権実鏡しょうごんじっきょう日本語、817年)

- 『山家学生式』(山家学生式さんげがくしょうしき日本語、818年-819年)

- 『守護国界章』(守護国界章しゅごこっかいしょう日本語、818年)

- 『顕戒論』(顕戒論けんかいろん日本語、820年)

これらの著作は、最澄の思想の核心を示すものであり、特に『顕戒論』は、大乗戒壇の設立に向けた彼の強い意志と、南都仏教界への反論が詳細に記されている。

7.2. 教義論争

最澄は、法相宗の僧侶である徳一との間で、激しい教義論争を展開した。この論争は「三一権実諍論」(さんいちごんじつそうろん)として知られ、天台宗の「一乗」思想と法相宗の「三乗」思想のどちらが「権実」(仮の教えと真実の教え)であるかをめぐるものであった。

論争の発端は、最澄が弘仁4年(813年)に著した『依憑天台義集』などとされる。弘仁5年(814年)正月の御斎会では、嵯峨天皇の希望で殿上にて最澄と南都僧の対論が行われた。弘仁6年(815年)8月には、大安寺にて最澄が天台を講じ、南都僧らと大論争を行った。

弘仁8年(817年)2月、最澄は東国に赴いていた際、恵日寺の法相宗の僧徳一が著した『仏性抄』への反論として『照権実鏡』を著した。これ以降、二人の論争は最澄の死去前年の弘仁12年(821年)に至るまで続けられた。最澄の著作の大半は徳一との論争に関連するものである。

二人の論争は2つの主題に分けることができる。一つは天台・法相の教学の違いについてであり、その中に修行についての論争がある。最澄は「徳一の示す修行は正法の時代(釈迦の時代)のもので、末法に近い時代に実践することはできない」と批判した。この思想が後に大乗戒壇設立に繋がる。もう一つは三一権実論争であり、これには『火宅の喩』(三車火宅)が用いられた。

最澄の徳一への批判は、後に日蓮(1222年-1282年)が自身の論争において引用するなど、後世の仏教思想にも影響を与えた。

8. 書と書簡

最澄は書道にも秀でており、入唐の際に王羲之や欧陽詢などの筆跡を持ち帰った。彼の書風は、空海の変幻自在な書と比べて楷書に近いと評される。

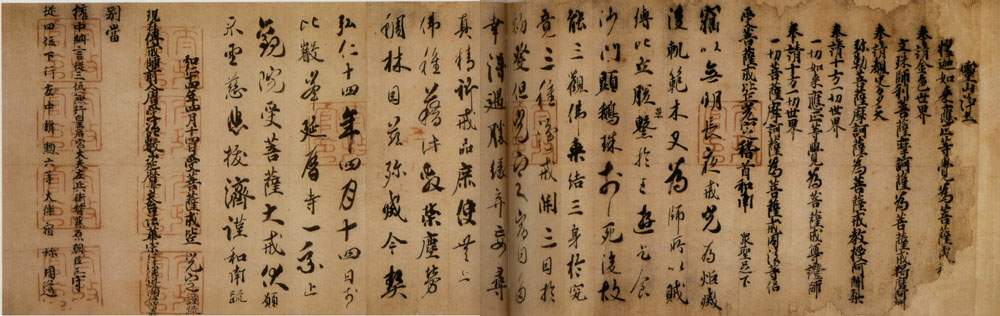

8.1. 主な書簡と文書

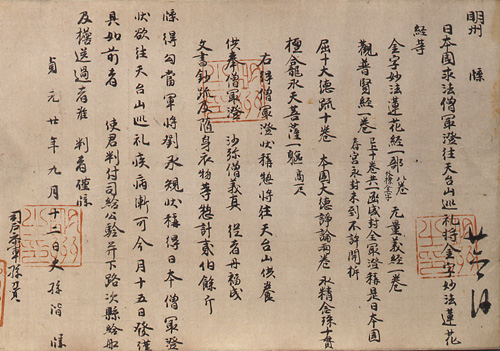

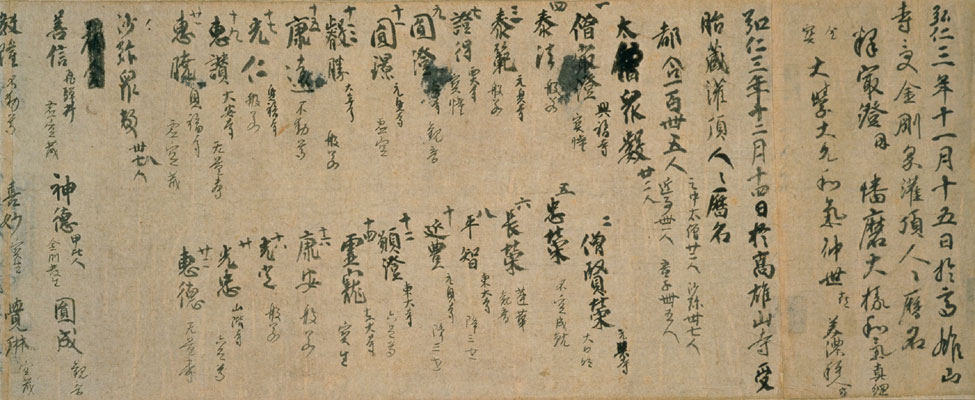

- 『天台法華宗年分縁起』(てんだいほっけしゅうねんぶんえんぎ)

- 天台法華宗の年分度者および大乗戒壇設立に関わる文書を蒐集した書。延暦寺蔵、国宝。延暦25年(806年)の年分度者公認に関する上奏文や太政官符、弘仁9年(818年)までの学生名簿、大乗戒壇設立を願う上表文、僧の規律を記した『天台法華宗年分学生式』などが含まれる。

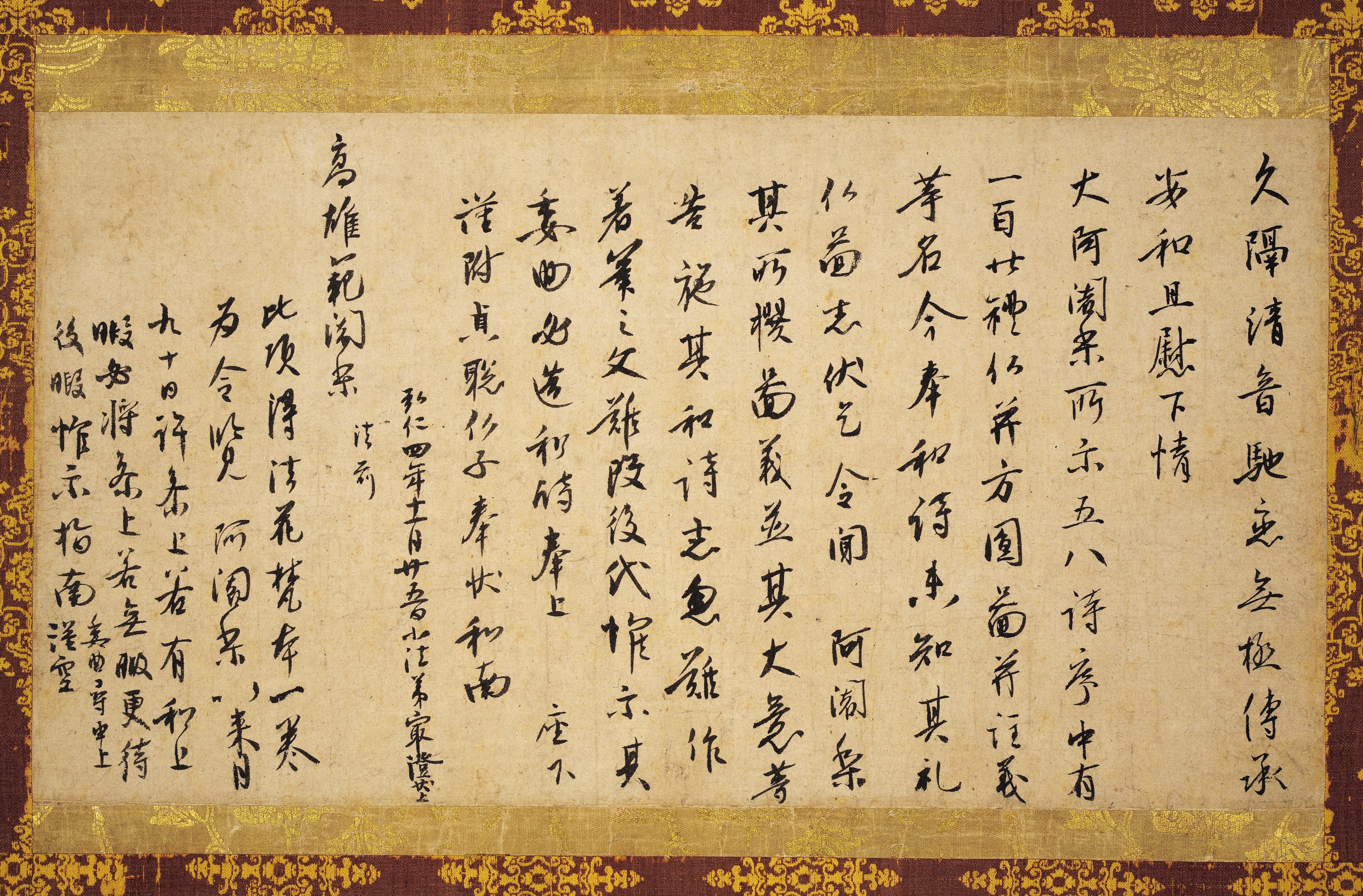

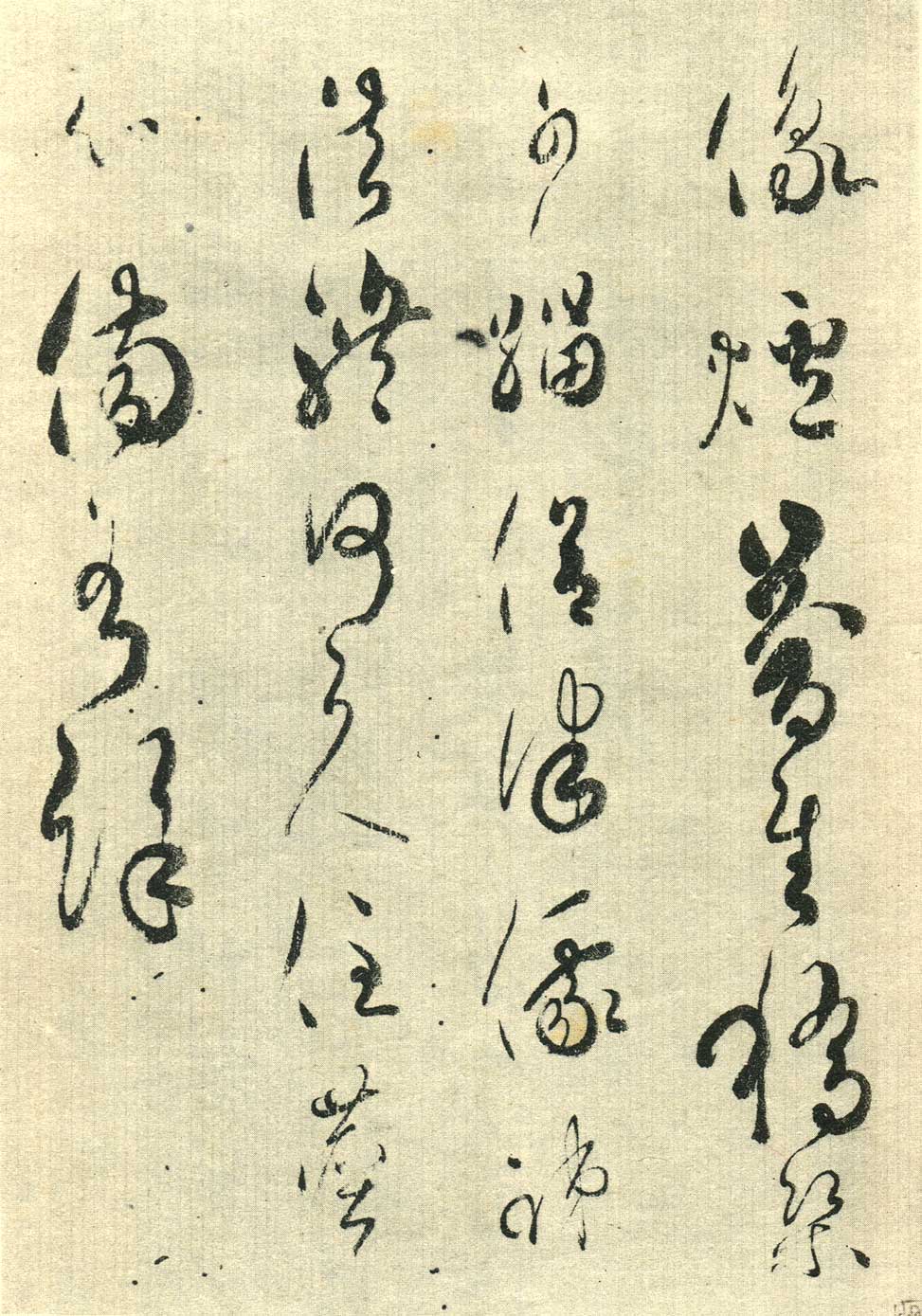

- 『久隔帖』(きゅうかくじょう)

- 弘仁4年(813年)11月25日付で泰範に宛てられた書状で、実質は空海宛。奈良国立博物館蔵、国宝。最澄が空海に密教経典『礼仏図』の教義を問う内容が記されており、両者の交流を示す貴重な史料である。

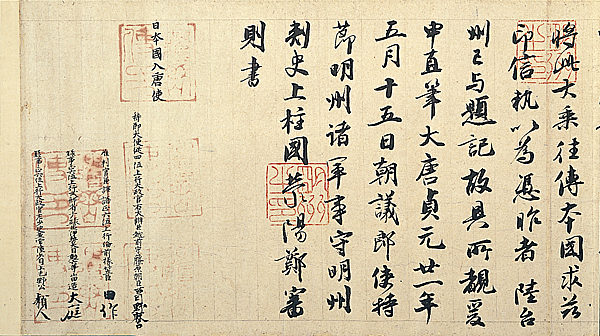

『久隔帖』最澄筆 - 『越州将来目録』(えっしゅうしょうらいもくろく)

- 最澄が唐から持ち帰った書物102部115巻と密教法具5点の目録。巻尾には越州長官の鄭審則の自筆印可条や遣唐大使らの連署があり、当時の公文書としても貴重。延暦寺蔵、国宝。

- 『羯磨金剛目録』(かつまこんごうもくろく)

- 唐から持ち帰った品々を経蔵に永納した際の総目録。原本は断片的にしか現存しないが、文書に押された「比叡寺印」から当時の正式寺号が分かる。延暦寺蔵、国宝。

- 『空海将来目録』(くうかいしょうらいもくろく)

- 空海が唐から持ち帰った聖教典籍の総目録を最澄が書写したもの。東寺蔵、国宝。

9. 晩年と入滅

最澄は晩年も精力的に活動を続けたが、病に倒れ、その生涯を終えた。しかし、彼の死後、長年の悲願であった大乗戒壇の設立が勅許され、その功績は後世に高く評価された。

9.1. 晩年の活動と入滅

最澄は弘仁13年(822年)2月14日に伝燈大法師位を授かった。この頃には体調を崩しており、桓武天皇の国忌である3月17日には、弟子の光定が「最澄法師重病を受く。命緒幾ばくならず。伝戒を許されざれば先帝の御願成就せず」と、戒壇設立の勅許を催促している。

弘仁13年(822年)6月4日辰の刻、最澄は比叡山の中道院で入滅した。享年56歳(満54歳)。廟所は比叡山東塔の浄土院である。最澄は遺言で、「毎日諸大経を長講して、慇慇精進に法をして久住せしめよ。国家を利せんが為、群生を度せんが為なり。努めよ、努めよ。(中略)年月灌頂の時節護摩し、仏法を紹隆して以って国恩に答えよ」と弟子たちに伝えた。

最澄の死を受けて、藤原冬嗣、良岑安世、伴国通らが『山修山学の表』を天皇に奏請し、最澄の死後7日後に大乗戒壇の設立と天台僧育成制度の樹立について勅許が下りた。ただし、この最澄の最期については、『叡山大師伝』を根拠としているが、一部の学者は後年の脚色である可能性を指摘している。『類聚国史』には、入滅前日である6月3日に勅許が降りたことが記されており、最澄はこれを聞いてから入滅したことになるという説もある。

弘仁14年(823年)2月26日には、勅により一乗止観院が延暦寺と改称された。同年3月17日には最初の得度が行われ、ついで4月14日に光定らが受戒した。

9.2. 没後の諡号

貞観8年(866年)7月12日、最澄に「伝教大師」の諡号が勅諡された。これは円仁の慈覚大師と共に、日本史上初の大師号であり、最澄が日本仏教史において極めて重要な地位を占めることを示すものであった。

天台宗では、最澄は開祖として現代に至るまで尊崇されており、2021年(令和3年)6月4日には延暦寺で、入寂後1200年の大遠忌法要が執り行われた。

10. 影響と評価

最澄は、日本仏教の基盤を築き、その後の発展に決定的な影響を与えた。彼の思想と実践は、平安時代から鎌倉時代にかけての仏教の多様な展開に深く関わっている。

10.1. 日本仏教への影響

最澄は、中国天台宗の教えを日本に持ち込み、それを日本独自の天台宗として確立した。彼は自身が受け継いだ思想的伝統を「血脈」と称し、それらを統合して新たに樹立した自らの思想的立場を「宗」と呼んだ。このことから、最澄によって中国天台宗とは異なる日本独自の天台宗が成立したと評価されている。

最澄は、南都六宗における宗派が「経典や論書の理解に関する枢要な教義及びそれを学ぶ『学派』」を意味していたのに対し、最澄の開宗によって「ある立場の教義を同じく尊崇する人々の一団を『宗』とし、さらにその一宗団の中で教義をめぐる解釈の違いなどから立場を異にする分派が生じた時に『派』とみる新しい宗派意識の原型が生まれた」と評価されている。

最澄は、天台法華宗に止観業(天台)と遮那業(密教)の年分度者が認められたことから、顕教(天台教学)と密教(密教学)の融合を最終的な理想としていた。これは「円密一致」の思想として知られる。最澄は『摩訶止観』に記される実践行である四種三昧の実践を重視し、四種三昧堂の建立を図った。東塔の半行半坐三昧堂(法華三昧堂)は最澄が弘仁3年(812年)に建立したとされるが、常坐一行三昧堂(文殊楼)、常行三昧堂、非行非坐三昧堂(随自意堂)は最澄の没後に完成する。後の天台宗では法華堂は坐禅道場として重視され、常行堂は浄土教の素地となった。

一方、最澄が唐から伝えた密教は不十分なものであったが、後に円仁と円珍の入唐により研究が盛んになり、安然によって完成され、その後100年あまりは天台密教が隆盛した。しかし、円仁は空海の顕密二教判(密教が顕教より優れるとする説)を一部取り込み、最澄が掲げた顕密両学(円密一致)は崩れていくことになる。止観業が見直されるのは、延暦寺中興の祖とされる良源が現れる10世紀中頃となる。

最澄の「一切衆生悉有仏性」の思想は、すべての衆生が仏となる素質を持つというもので、法相宗の徳一との論争(三一権実諍論)を通じて、その立場を明確にした。最澄は、徳一の五性各別説を批判し、五性の区別なくすべての衆生が成仏できると説いた。この思想は、後に鎌倉新仏教の諸宗派に大きな影響を与え、日本仏教の発展に貢献した。

また、最澄は大乗戒壇の設立に尽力し、日本独自の戒律制度を確立した。これにより、鑑真が日本に伝えた具足戒に基づく東アジアの標準とは異なる、日本独自の比丘が誕生することになった。現在の日本仏教が戒律を軽視しているとされるが、その大きな転換点の一つとして最澄の大乗戒壇の設立が挙げられる。

10.2. 文化への貢献

最澄は、中国から日本に茶を伝えた人物としても知られている。彼のこの貢献は、日本の茶道文化の発展に大きな影響を与えた。

また、最澄は和歌にも秀でており、9首の和歌が伝わっている。その中には、比叡山中堂建立の際に詠まれた「阿耨多羅三藐三菩提の仏たち我立杣に冥加あらせ給へ」のような歌もあり、正岡子規から「いとめでたき歌」と賞賛されている。

さらに、最澄の童形像は、生源寺、延暦寺、雙林寺、三千院など、多くの天台宗の寺院に安置されており、最澄の信仰と影響の広がりを示している。