1. 生涯

板垣信方は、武田氏の宿将として、その生涯を武田家に捧げ、数々の重要な局面で活躍しました。

1.1. 出生と家系

板垣信方は1489年に生まれたとされていますが、正確な出生時期は不明です。板垣氏は、甲斐源氏および武田氏の当主である武田信義の息子、板垣兼信を始祖とする家系で、代々武田家に仕える有力な譜代家臣でした。信方の父は板垣信泰と伝わっていますが、これも確実な記録はありません。母は天文12年(1543年)に死去したという記録があります。

1.2. 武田信虎への仕官

信方は武田信虎の代から家臣として仕え、家老を歴任しました。その官職は駿河守でした。天文9年(1540年)4月には、信虎の命を受け軍を率いて信濃国佐久郡へ侵攻し、大井貞隆が支配する臼田城や入沢城などを攻撃し、前山城に布陣したのが彼の最も古い軍事活動の記録です。この佐久郡侵攻では、敵城十数箇所を攻略する活躍を見せました。

1.3. 武田晴信(信玄)への仕官

天文10年(1541年)6月14日、武田信虎が嫡男の晴信(信玄)によって駿河国へ追放される事件が起こります。信方は甘利虎泰など他の重臣と共に信虎追放に関与し、晴信を支持しました。これにより、信方は晴信の傅役(もりやく)として、また武田家最高職である「両職」の一人として家臣団の筆頭格となりました。「両職」は、天文20年(1551年)には信方の息子である板垣信憲と甘利虎泰の息子である甘利昌忠の在職が確認されていますが、『甲斐国志』では信方と虎泰が務めたとされています。若き日の晴信の教育も信方に任されており、彼は晴信の成長に深く関わりました。

1.4. 信濃侵攻での活躍

武田氏の信濃侵攻において、信方は中心的役割を果たし、数々の戦功を挙げました。

天文11年(1542年)7月、晴信は高遠頼継と同盟し諏訪郡へ侵攻し、諏訪頼重を降伏させました。頼重は板垣郷の東光寺で自害させられました。同年9月、諏訪家の惣領職を望む頼継は藤沢頼親と結んで再び諏訪郡へ侵攻し上原城を奪取しました。晴信は直ちに信方を先陣とする援軍を送り、安国寺の戦いで頼継を打ち破りました。

この功績により、信方は晴信に代わって諏訪郡を統治する「諏訪郡代」に任命され、さらに翌天文12年(1543年)5月には、上原城の城代となり、諏訪全体を実質的に支配することになります。彼はこれに先立ち諏訪・佐久両郡で所領の宛行(あておこない)を行っていましたが、これは後に再安堵されたことから、仮約束的なものであったと考えられています。

天文14年(1545年)、晴信は高遠城を攻略し、高遠頼継は没落しました。その後、晴信は再び離反した藤沢頼親の福与城を攻めましたが、頼親は信濃守護小笠原長時と結んで抵抗しました。信方は藤沢氏・小笠原氏に与する龍ヶ崎城を攻め落とし、孤立した頼親は降伏しました。この戦いで信方は、戦勝後追撃中に不意打ちを受けて敗北するも、後続に損害を出さずに踏みとどまったため、晴信からその対応を褒められたと言われています。

天文16年(1547年)閏7月、晴信は信方率いる諏訪衆とともに大軍で佐久郡に侵攻し、志賀城の笠原清繁を包囲しました。関東管領上杉憲政は金井秀景に西上野衆を率いさせ救援軍を差し向けました。晴信は信方と甘利虎泰に別動隊を編成させ迎撃にあたらせました。同年8月6日、信方は小田井原の戦いで関東管領軍を撃破し、敵将14、5人、兵3000を討ち取る大勝を収めました。救援の望みを失った志賀城は落城し、晴信は佐久郡の平定を完了しました。

1.5. 晩年の増長と信玄の諌言

信濃侵攻での数々の勝利を経て、信方は次第に増長した振る舞いが目立つようになりました。戦場で勝利を収めていないにもかかわらず、勝鬨を上げたり首実検を行ったりするなど、独断専行が顕著になりました。このような振る舞いに対して、武田信玄は直接的な叱責ではなく、和歌を贈ることで穏やかに諌めました。

:誰もみよ 満つればやがて 欠く月の 十六夜ふ空や 人の世の中

この和歌は「誰もが見るように、美しい十五夜(満月)もやがて欠けていく。満月を過ぎた十六夜の月は、欠けていくことを知っているのだろうか。人の世もまた同じである」という意味合いを持ちます。信方の馬標が「三日月」であったことから、「月」に例えて信方の増長を諭したとされます。

また、『甲陽軍鑑』には、信方が病と称して30日間暇を取り、復帰後に晴信の詩会で素晴らしい詩を五度も披露した逸話が残っています。晴信がどこで学んだのかと尋ねると、信方は「主君が嗜むことを家臣がしないのはどうかと思い、留守の間に僧に学んだ」と答えました。晴信が機嫌を良くすると、信方はすかさず「父君は非道が過ぎたために追放されたのに、それから3年も経たずにこの有様では信虎様以上の悪大将であられる。腹立たしければご成敗ください。それがしは何時でも馬前で討ち死にする所存です」と痛烈に諌言したと伝えられます。晴信は感涙し、それ以後、良き大将になったと言われています。

この頃には軍才もやや衰えが見え始め、天文16年(1547年)の村上氏との戦いでは、あわや全滅の危機に瀕し、原虎胤に救援される一幕もありました。

1.6. 上田原の戦いでの討死

天文17年(1548年)2月、武田信玄は村上義清を討つべく小県郡へ出陣しました。同年2月14日の上田原の戦いで、武田軍は村上軍に敗北し、信方は甘利虎泰、才間河内守、初鹿伝右衛門と共に討死しました。

『甲陽軍鑑』によると、信方は先陣を務め、緒戦では村上軍を撃破しましたが、気を緩めてしまい、勝鬨を上げて備えから離れて首実検を始めてしまいました。その隙を突いて村上勢は体勢を立て直して急襲し、信方は馬に乗ろうとしたところを敵兵に槍で突かれて討ち取られたとされています。また異説として、退却を始めた村上軍に対し、信方の隊が深追いしすぎたために孤立し、反撃に転じた村上軍の将、上条織部によって討たれたとも言われています。

信方の死に際しての辞世の歌は以下の通りです。

:飽かなくも、なほ木のもとの夕映えに、月影宿せ花も色そふ

この歌は、「いずれはかなく散っていく定めを知りながら、夕方の薄暗がりの中で月の光を受けて、精一杯咲いている花の色は見事である」や、「夕映えと重なるように飽きる事無く月の光が差し込めば、花も一際美しく咲き誇る事であろう」など、複数の解釈があります。「木のもと」は武田家の親族衆、「月影」は信方、「花」は武田信玄(武田家)を表しているとも言われます。

信方の死は武田家にとって大きな痛手となり、信玄は彼の死を深く悼みました。

2. 人物と文化活動

板垣信方は武将としての類まれな才能を持つ一方で、文化的な素養も持ち合わせていました。

2.1. 人柄と逸話

信方は武田信虎の追放に関与し、その後は武田信玄の傅役として彼の成長を支えるなど、その忠誠心は厚いものでした。しかし、信濃侵攻での功績を重ねるにつれて、戦勝後の増長した振る舞いが目立つようになります。信玄の許可なく勝鬨や首実検を行うなど、彼の独断専行は、軍の規律を乱すものと見なされました。これに対し信玄は和歌を贈る形でやんわりと諌めるなど、その人柄を重んじていたことが窺えます。先述の、病と称して暇を取り、詩会で信玄を諌めた逸話は、信方の忠誠心と同時に、その強い自負心と気骨を示しています。

2.2. 文化的素養

信方は武将としての顔とは別に、文学的な才能も持ち合わせていました。和歌の創作にも長け、歌会にも積極的に参加していました。

天文15年(1546年)頃に冷泉為和が甲斐国を訪れた際には、歌会を主催し、その中心的役割を担ったとされます。また、天文16年(1547年)7月には四辻季遠が甲斐国と諏訪郡を巡遊した際、上原城で彼を迎え、接待し、諏訪大社を案内しました。その後、歌会を開催した記録も残っています。これは、信方が単なる武人ではなく、教養ある文化人としての側面も持ち合わせていたことを示しています。

3. 家族と子孫

板垣信方の死後、板垣氏は一時的にその嫡流が途絶えましたが、後に再興され、多くの著名な子孫を輩出しました。

3.1. 家族関係

信方の父母については、父は板垣信泰、母は天文12年(1543年)8月23日に死去した「某氏」と伝えられています。

信方には、確認されている限り以下の子供たちがいました。

- 長男:板垣信憲(弥次郎)

- 二男:酒依昌光(清三郎) - 酒依氏を継ぎ、後に徳川氏に仕え、代々旗本として存続しました。

- 三男:板垣信廣(所左衛門) - 信方の死後、上野国に移り、嫡流は名主として、分流は伊勢崎藩士として栄えました。

- 娘婿:板垣信安 - 信方の娘と結婚し、後に武田信玄の命により板垣氏を再興します。

信方の死後、家督は長男の信憲が継ぎましたが、不行跡を理由に武田信玄によって武田家から追放され、後に誅殺されました。これにより板垣家の嫡流は一時的に断絶します。

3.2. 子孫(板垣退助など)

板垣家の嫡流が断絶した後、翌永禄元年(1558年)、信方の娘婿で、同族於曾氏出身の板垣信安(左京亮信安)が、武田信玄の命を受けて板垣氏を再興しました。これが以後の甲斐板垣氏の嫡流となり、武田氏滅亡後は真田昌幸に仕え、後に加賀藩士となりました。

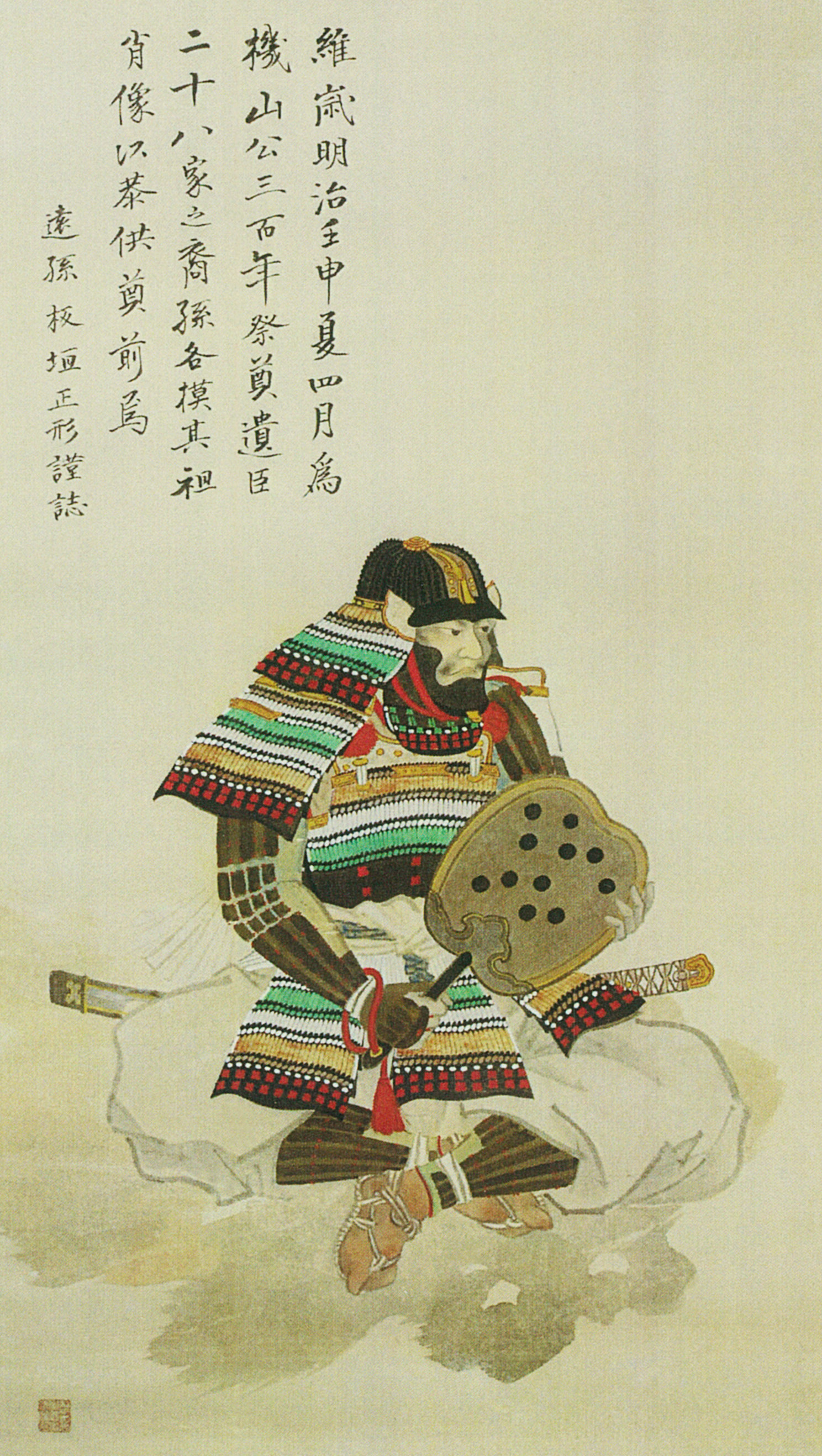

一方、武田家から追放された信憲の子孫からは、明治期の政治家である板垣退助が出ました。退助は、戊辰戦争中の1868年(慶応4年)2月に甲府城掌握を目前にした際、美濃国大垣で「自分の十代前の先祖が、板垣信方の孫、乾正信である」として、本姓である「乾」から「板垣」へと姓を戻しました。乾家の先祖は、信憲の子である乾加兵衛正信で、天正18年(1590年)に遠江掛川で山内一豊に召し出された際、家老の乾和三(山内備後)の姓を賜り、以後代々「乾」姓を称して土佐藩山内家に仕えました。

3.3. 系譜

板垣氏は甲斐源氏の武田氏から派生した家系です。武田信義の子である板垣兼信を始祖とします。

- 武田信義

- 板垣兼信(初代)

- 板垣頼時

- 板垣頼重(2代)

- 板垣頼兼(3代)

- 板垣信頼

- 板垣実兼

- 武田長兼

- 板垣行頼(4代)

- 板垣頼房

- 武田信貞

- 板垣長頼(5代)

- 板垣重房

- 中村兼邦

- 板垣頼房(6代)

- 板垣信盛

- 中村兼貞

- 板垣信房(7代)

- 武田重信

- 板垣兼光(8代)

- 蓬沢長盛

- 板垣信将(9代)

- 板垣信国(10代)

- 板垣信鑑(11代)

- 板垣信能(12代)

- 板垣信為(13代)

- 板垣信泰(14代)

- 板垣信経

- 板垣信方(15代)

- 板垣信憲(長男、一時期16代)

- 板垣正信

- 乾正行

- 乾正祐

- 乾正方

- 乾正清

- 乾直建

- 乾正聰

- 乾信武

- 乾正成

- 板垣退助(信憲流11代)

- 板垣守正(信憲流12代)

- 板垣正貫(信憲流13代)

- 板垣退太郎(信憲流14代)

- 板垣正明(守正流)

- 板垣正貫(信憲流13代)

- 乾正士(守正流、板垣退助次男)

- 乾一郎

- 高岡真理子

- 乾一郎

- 板垣守正(信憲流12代)

- 乾正厚(乾正春養子)

- 板垣退助(信憲流11代)

- 本山茂良

- 乾正成

- 乾正春

- 乾信武

- 乾正寿

- 乾正聰

- 乾正英

- 乾直建

- 乾吉勝

- 乾正清

- 乾正房

- 乾正方

- 乾正直(正直流)

- 乾六一(友正流、板垣退助五男)

- 乾正祐

- 乾正行

- 板垣正寅

- 板垣正信

- 酒依昌光(次男)

- 板垣信廣(三男)

- 娘(板垣信安の妻)

- 板垣信安(娘婿、1558年に板垣氏を再興し17代)

- 板垣修理亮(18代)

- 板垣半右衛門(19代)

- 板垣平右衛門(20代)

- 板垣知貞(21代)

- 板垣信精(22代)

- 板垣知貞(21代)

- 板垣平右衛門(20代)

- 板垣半右衛門(19代)

- 板垣修理亮(18代)

- 板垣隼人

- 板垣信安(娘婿、1558年に板垣氏を再興し17代)

- 板垣信憲(長男、一時期16代)

- 室住虎登

- 板垣信能(12代)

- 板垣信鑑(11代)

- 板垣信国(10代)

- 板垣信将(9代)

- 板垣兼信(初代)

4. 評価と後世への影響

板垣信方は、武田氏の歴史において重要な役割を果たし、その功績は後世に伝えられています。

4.1. 歴史的評価

信方は武田氏の宿将として、信虎、信玄の二代に仕え、特に信玄の家督継承と信濃侵攻において多大な貢献をしました。彼は「両職」という武田家最高位の地位にあり、軍事のみならず内政や外交にも関与し、その戦略眼と実行力は高く評価されています。諏訪郡代としての統治手腕も発揮し、新支配地の安定に寄与しました。

しかし、晩年には増長した行動が目立ち、上田原の戦いでの討死は、その油断が招いた結果と指摘されています。武田信玄が彼を和歌で諌めた逸話は、信玄が信方の才能を高く評価しつつも、その驕りを憂慮していたことを示しています。彼の死は、武田軍にとって大きな損失であり、信玄の初期の信濃平定における重要な支柱を失うこととなりました。

歴史学者からは、信方が武田氏の初期拡大期における「攻めの板垣」として、武田軍の主要な戦力であったと同時に、その性格が武田氏の行く末に何らかの示唆を与えた人物として評価されています。

4.2. フィクションにおける描写

板垣信方はその忠義と武勇、そして信玄との関係性から、後世の様々なフィクション作品で描かれています。

映画では、東宝製作の『風林火山』(1969年)で中村翫右衛門が演じました。

テレビドラマでは、NHK大河ドラマで数回にわたり登場しています。

- 『天と地と』(1969年)では大友柳太朗

- 『武田信玄』(1988年)では菅原文太

- 『風林火山』(2007年)では千葉真一

他にも、TBSの『武田信玄』(1991年)で若林豪、日本テレビの『風林火山』(1992年)とテレビ朝日の『風林火山』(2006年)では夏八木勲がそれぞれ演じています。

舞台作品では、『風林火山』(2008年)で千葉真一が再び板垣信方を演じました。また、『歳が暮れ・るYO 明治座大合戦祭』(2018年)では中村龍介が演じています。

これらの作品では、原作の小説と同様に、若き武田晴信(信玄)の傲慢さを諫めようとする忠臣として、あるいは上田原の戦いで信玄を助けるために自らを犠牲にした英雄として、より英雄的に描かれることが多いです。

5. 所縁の地

板垣信方の生涯や活動にゆかりのある歴史的な場所が各地に存在します。

- 上原城:信方が諏訪郡代として城代を務めた城です。かつて城主の館があったとされる郭(くるわ)は、この城に在城した板垣にちなみ「板垣平」と呼ばれています。

- 板垣信方屋敷:山梨県甲府市屋形3丁目5番地付近に、信方の屋敷があったとされています。

- 上田原古戦場:長野県上田市上田原にある、上田原の戦いの古戦場です。ここで信方は討死しました。

- 板垣神社:長野県上田市下之条にある神社です。

q=上田原の戦い|position=left