1. 概要

竹本正男(たけもと まさお、Masao Takemotoマサオ・タケモト英語、1919年9月29日 - 2007年2月2日)は、日本の体操選手、指導者、および大学教員である。島根県浜田市出身で、その生涯にわたり体操界に多大な貢献を果たした人物として知られる。現役選手としては、オリンピックで1つの金メダル、4つの銀メダル、3つの銅メダルを獲得し、世界選手権では2つの金メダル、3つの銀メダル、2つの銅メダルを獲得するなど、主要国際大会で計15個のメダルを手にした。特に1960年ローマオリンピックでは、男子団体総合で日本体操史上初の金メダル獲得に貢献し、その偉業を称えられ「体操の神様」と称された。引退後は日本体育大学の教授や副学長、日本代表の監督を歴任し、後進の指導と体操競技の普及・発展に尽力した。また、「月面宙返り」という技の命名者としても著名である。

2. 生涯

竹本正男は、1919年9月29日に日本の島根県で生まれた。彼は体操選手としての輝かしいキャリアを築いた後、引退後も体操界の発展と後進の育成に貢献し続けた。

2.1. 幼少期と教育

竹本正男は、島根県浜田市で幼少期を過ごした。旧制浜田中学校(現在の島根県立浜田高等学校)を卒業後、日本体育会体操学校高等師範科(現在の日本体育大学)で体育学を専攻し、後に体育学の学位を取得した。この教育が、彼の体操選手としての基盤を築くとともに、その後の指導者や学術的キャリアの土台となった。

2.2. 死去

竹本正男は、2007年2月2日に神奈川県で死去した。享年87歳。死因は胆管癌であった。彼の体操界への多大な功績を称え、日本政府より正五位が追贈された。

3. 選手キャリア

竹本正男は、日本の体操競技界を牽引した初期のスター選手の一人であり、数多くの国内大会や国際大会で輝かしい成績を収めた。

3.1. 初期と国内大会

竹本正男の選手キャリアは、国内大会での圧倒的な強さから始まった。彼は1947年に開催された第1回全日本体操競技選手権大会に出場し、個人総合で優勝を飾った。その後、個人総合で5連覇を達成するなど、通算で7回もの優勝を遂げ、国内での確固たる地位を築いた。

3.2. オリンピック

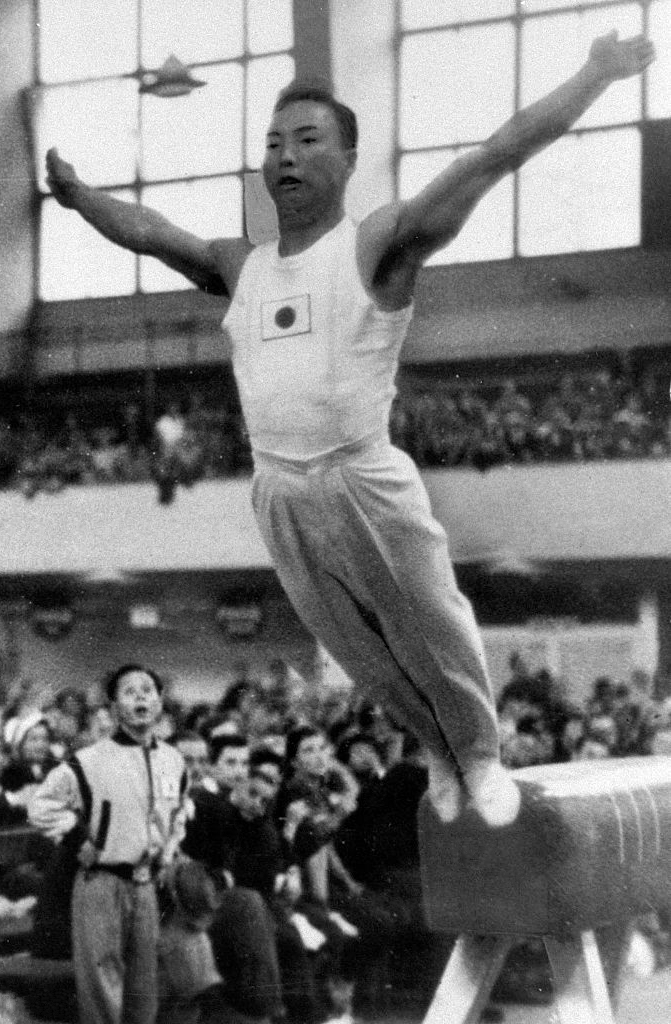

竹本正男は、1952年、1956年、1960年の3度の夏季オリンピックに出場し、計7個のメダル(金1、銀4、銅3)を獲得した。

3.2.1. 1952年ヘルシンキオリンピック

竹本正男は、1952年ヘルシンキオリンピックで初めての国際大会デビューを飾った。この大会で彼は跳馬に出場し、19.150点の高得点をマークしたが、ソビエト連邦のヴィクトル・チュカリンにわずか0.050点及ばず、銀メダルを獲得した。これは、彼にとって初のオリンピックメダルとなった。

3.2.2. 1956年メルボルンオリンピック

1956年メルボルンオリンピックでは、日本選手団の主将を務めた。この大会で、日本男子体操チームは団体総合で銀メダルを獲得し、竹本はチームの主要メンバーとして貢献した。個人種目では、つり輪、平行棒、鉄棒の3種目でそれぞれ銅メダルを獲得した。

3.2.3. 1960年ローマオリンピック

竹本正男にとって、1960年ローマオリンピックはキャリアの頂点となった。この大会で、彼は相原信行、遠藤幸雄、三栗崇、小野喬、鶴見修治と共に男子団体総合に出場し、日本体操史上初の金メダルを獲得する歴史的快挙を成し遂げた。また、個人種目の鉄棒では、チームメイトの小野喬に次ぐ銀メダルを獲得した。この大会を最後に、竹本は選手生活から引退した。

3.3. 世界選手権

竹本正男は、オリンピックの他に世界体操競技選手権にも出場し、2つの金メダルを含む多くのメダルを獲得した。

3.3.1. 1954年世界体操競技選手権

1954年世界体操競技選手権はイタリアのローマで開催され、竹本正男は徒手(ゆか)種目で金メダルを獲得した。この金メダルは、ソビエト連邦のValentin Muratovヴァレンチン・ムラートフ英語と19.250点の同点で、両者が優勝を分かち合う形となった。また、この大会では男子団体総合で銀メダル、平行棒で銅メダルも獲得した。

3.3.2. 1958年世界体操競技選手権

1958年世界体操競技選手権はモスクワで開催され、竹本正男は前回大会に続き徒手(ゆか)で優勝し、世界選手権2連覇を達成した。彼はこの種目において単独で優勝を飾った。さらに、男子団体総合で銀メダル、跳馬で銀メダル、鉄棒で銅メダルを獲得するなど、複数のメダルを手にした。

4. 引退後の活動と功績

選手生活を引退した後も、竹本正男は体操競技の発展と後進の育成に多大な貢献を続けた。

4.1. 指導者および学術的役割

竹本正男は選手引退後、日本体育大学の教授として教鞭をとり、体操競技の研究と指導に従事した。彼は1964年東京オリンピック、1972年ミュンヘンオリンピック、1976年モントリオールオリンピックと、3大会連続で体操日本代表男子監督を務め、日本の体操が「体操ニッポン」として世界を席巻する黄金時代を築き上げた。

また、日本体育大学では副学長や名誉教授を歴任し、大学の運営と学術的発展にも寄与した。この他にも、日本体操協会の副会長や顧問、日本体育大学女子短期大学の副学長などの要職を歴任し、体操界全体の発展に尽力した。

4.2. 受賞と栄誉

竹本正男は、その功績に対し、数多くの栄誉ある賞や勲章を受けている。

- 1980年:紫綬褒章を受章。

- 1993年:勲三等瑞宝章を受章。

- 1997年:日本人として初めて国際体操殿堂入りを果たした。これは、彼の世界的な功績と体操競技への貢献が認められた証である。

4.3. 体操競技への貢献

竹本正男は、選手としての活躍だけでなく、体操競技の技術発展にも貢献した。特に、塚原光男が開発した画期的な技「月面宙返り」(後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり)の命名者としても知られている。この命名は、新しい技の普及に大きく寄与した。

5. 評価と影響

竹本正男は、その卓越した才能と体操競技への献身により、「体操の神様」と称され、日本体操界における伝説的な存在として広く認識されている。

彼の出身地である島根県浜田市では、その偉業を称えられ名誉市民の称号が贈られている。竹本正男は、選手、指導者、教育者としての多角的な役割を通じて、日本の体操競技が世界トップレベルへと発展する礎を築き、その遺産は現代の体操界にも大きな影響を与え続けている。