1. 生涯

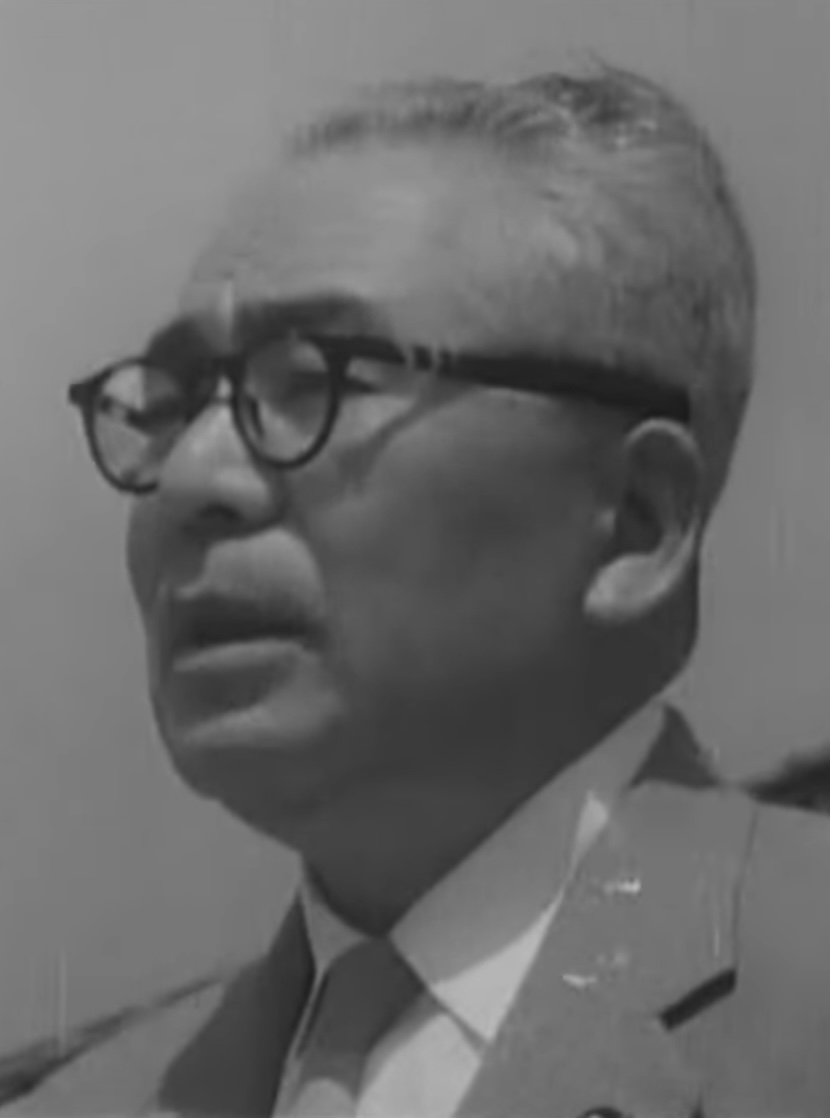

赤城宗徳の生涯は、幼少期から政治家としてのキャリア、そして教育者・歴史家としての活動に至るまで、多岐にわたる重要な出来事によって特徴づけられます。

1.1. 幼少期と教育

赤城宗徳は、1904年12月2日に茨城県真壁郡上野村(現在の筑西市)で、代々名主を務める家に生まれました。幼くして父の康助を亡くし、母のむめと祖父の喜八郎に育てられました。

彼は旧制下妻中学校を卒業後、旧制水戸高等学校を経て、1927年に東京帝国大学法学部法律学科を卒業しました。

1.2. 戦前の政治活動

東京帝国大学を卒業後、地元に戻り1931年に上野村長に就任しました。また、1935年には茨城県会議員にも当選しています。

1937年の第20回衆議院議員総選挙に立候補して初当選を果たしますが、翌1938年には選挙費用の超過が問題となり、裁判で「当選無効」の判決を受けて衆議院議員の職を失いました。しかし、1942年の第21回衆議院議員総選挙では、翼賛政治体制協議会の推薦を受け、再び衆議院議員に再選されました。当選後は岸信介が率いる護国同志会に参加し、その後は日本協同党に所属して活動しました。

1.3. 公職追放と政界復帰

第二次世界大戦後、赤城宗徳は戦時中の軍国主義を支持したと見なされ、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)によって公職追放を受けました。公職追放期間中、1947年の第1回統一地方選挙では、彼の妻である赤城ヒサが上野村長に当選し、全国で誕生した数少ない女性首長の一人となりました。ヒサは1951年に再選され、上野村が1954年に合併して明野町となるまで村長を務めました。

公職追放が解除された後、赤城宗徳は1952年の第25回衆議院議員総選挙に自由党公認で立候補し当選、政界に復帰を果たしました。復帰後は吉田茂政権の打倒に動き、1954年には自由党を離党して鳩山一郎を総裁とする日本民主党に参加しました。その後、1955年の保守合同に伴い、自由民主党に所属し、岸信介派の一員となりました。

1.4. 主要な公職歴

赤城宗徳は、日本の政治史において重要な時期に複数の主要な公職を歴任し、国内外の政策決定に深く関わりました。

1.4.1. 農林大臣としての職務

赤城宗徳は、1957年7月10日に第1次岸改造内閣で初めて農林大臣に就任しました。この時期、彼はソ連との間で「100日漁業交渉」と呼ばれる激しい日ソ漁業交渉を展開し、オホーツク海におけるサケ・マス漁業の問題で妥協点を見出しました。これらの交渉をきっかけに、彼は後に日ソ親善協会会長を務めることになります。

1963年7月18日には第2次池田第3次改造内閣で再び農林大臣となり、その後も第3次池田内閣、第3次池田改造内閣、第1次佐藤内閣を通じて1965年6月3日まで在任しました。この間、1965年には北方領土周辺における漁業問題を巡ってソ連との間で漁業協定の交渉のためモスクワに派遣されました。

1971年7月5日には、第3次佐藤改造内閣で三度目の農林大臣に就任しました。この時期、オホーツク海におけるカニ漁を巡る日本とソ連の間の紛争が発生しました。この紛争は、カニが海底を這う生物なのか、それとも泳ぐ生物なのかという生態学的な問題にまで発展しました。カニが這う生物であればソ連の大陸棚の一部と見なされ、日本漁船は漁獲を禁じられる一方、泳ぐ生物であれば日本の漁獲が許可される可能性がありました。この問題解決のため、彼は再び佐藤栄作首相によってモスクワに派遣され、妥協案の交渉にあたりました。

1.4.2. 内閣官房長官としての職務

1958年6月12日から1959年6月18日まで、第2次岸内閣において内閣官房長官を務めました。この役職では、内閣の重要政策の調整や広報活動を担当し、当時の政治情勢の中枢を担いました。

1.4.3. 防衛庁長官としての職務と安保闘争

1959年6月18日、第2次岸改造内閣において、日米安保条約改定を巡る政局の主務大臣として防衛庁長官に就任しました。1960年の安保闘争がピークに達し、数万人のデモ隊が連日国会を包囲する中、当時の岸信介首相は、安保条約への反対運動が激化し、社会秩序が乱れる事態に直面して、自衛隊の治安出動を打診しました。しかし、赤城長官はこれに強く反対し、「自衛隊が国民の敵になりかねない」と主張しました。この決断は、保守的な観点から「そのような行動は大規模な民衆蜂起を誘発する可能性がある」という見地に基づいており、結果として岸首相は治安出動の選択肢を失い、辞任に至りました。この彼の姿勢は、民主主義の価値観と市民の安全に対する強い意志の表れとして、現在でも評価されています。

1.5. 自由民主党での活動

赤城宗徳は、自由民主党内で複数の要職を歴任しました。1955年の保守合同後は、岸信介派に所属しました。1962年、岸が派閥を福田赳夫に譲る意向を示した際には、これに猛反発し、川島正次郎や椎名悦三郎らと共に川島派を結成して岸との決別を選びました。川島派が解散した後は、三木→河本派に加わりました。

1961年から1963年まで、第8代自由民主党総務会長を務めました。この時期、彼は当時の内閣官房長官であった大平正芳に対し、「法案の閣議決定の前に総務会に連絡願いたい」という書簡を送り、内閣が発議する法案について事前に自民党と協議する現在のシステムを構築しました。このシステムは、その後長きにわたって自民党と政府の関係を規定する重要な仕組みとなりました。

1965年から1966年にかけては、第13代自由民主党政務調査会長を務め、党の政策立案において中心的役割を担いました。また、自由民主党副幹事長や同茨城県支部連合会会長なども歴任しました。

1.6. 教育者・歴史家としての活動

赤城宗徳は、政治家としての活動と並行して、教育分野や歴史研究においても顕著な足跡を残しました。

1956年から1990年までの長きにわたり、霞ヶ浦高等学校の校長を務め、1967年までは同校を運営する学校法人霞ヶ浦高等学校の理事長も兼任しました。

また、中世日本史、特に平将門の研究家としても知られ、多数の学術書や著作を執筆しました。彼の主な著作には、『平将門』、『将門地誌』(全三巻)、『私の平将門』などがあります。

1.7. 政界引退と晩年

赤城宗徳は、1976年の総選挙で一度落選しますが、1979年に国政に復帰しました。しかし、1990年の総選挙には立候補せず、政治家としてのキャリアに幕を下ろしました。引退に際し、彼の地盤は当時農林水産省の官僚であった孫の赤城徳彦に譲られました。

政界引退後も、彼は社会活動や研究活動を続けました。1993年11月11日に88歳で死去しました。死没日をもって正三位に叙せられ、銀杯一組を賜りました。

2. 著書

赤城宗徳が執筆し出版した主要な著書および論文は以下の通りです。

- 『その後』(鳥羽書房、1938年)

- 『南方圏を視る』(長谷長次共著、新日本同志会、1941年)

- 『パプアの農業建設 ニューギニア開発の方針』(南方建設中央研究所、1943年)

- 『苦悩する農村 農業問題管見』(万有社、1953年)

- 『わが百姓の記』(平凡社、1958年)

- 『ラテン・アメリカの旅より』(全国拓植農業協同組合連合会、1958年)

- 『平将門』(産業経済新聞社、1960年、角川書店・角川選書、1970年)

- 『将門記 真福寺本評釈』(サンケイ新聞出版局、1964年)

- 『ふるさとの心』(共同通信社開発局、1966年)

- 『あの日その時』(文化総合出版、1971年)

- 『今だからいう』(文化総合出版、1973年)

- 『初心生涯』(文化総合出版、1975年)

- 『赤城宗徳と平将門』(楡の木会、1976年6月)

- 『素顔のソ連邦』(徳間書店、1980年12月)

- 『日ソ関係を考える 激動の大正・昭和を生きて』(新時代社、1982年4月)

- 『私の平将門』(崙書房、1983年11月)

- 『わが百姓の記 日本の農業と農村を想う』(筑波書林、1985年)

3. 家族

赤城宗徳の家族は、彼の公私にわたる活動を支え、また彼自身も家族の社会活動を支援しました。

父は康助、母はむめ、祖父は喜八郎で、彼の実家は代々名主を務めた家系でした。

弟の赤城正武は、後にNHKの専務理事を務めました。

妻は赤城ヒサで、夫の公職追放中に地元の茨城県真壁郡上野村の村長に当選し、1947年から1954年までその職を務めました。彼女の活動は、公職追放を受けた政治家の妻が夫に代わって地域社会に貢献した珍しい例として知られています。

孫には、後に彼と同じく農林水産大臣や衆議院議員を務めた赤城徳彦がいます。

4. 評価と功績

赤城宗徳の政治家としての活動は、日本の戦後政治に多大な影響を与え、その功績は高く評価されていますが、一部には批判的な見解も存在します。

4.1. 功績

赤城宗徳の最も特筆すべき功績の一つは、1960年の安保闘争において、当時の岸信介首相による自衛隊の治安出動要請を断固として拒否したことです。彼は「自衛隊が国民の敵になりかねない」と主張し、軍事力による市民の鎮圧という民主主義に反する事態を防ぎました。この行動は、政府が国民に対して武力を行使することの危険性を認識し、民主主義国家としての日本の市民権と人権を尊重する彼の強い意志を示しており、高く評価されています。

また、農林水産大臣としては、日ソ漁業交渉において日本の漁業権を守るために粘り強い外交交渉を行い、特にオホーツク海でのサケ・マス漁業やカニ漁の問題、北方領土周辺の漁業問題解決に尽力しました。これらの交渉は、日本の食料安全保障と漁業従事者の生活に直結する重要なものでした。

自由民主党の総務会長時代には、内閣が発議する法案を事前に党の総務会で協議するという、現在の自民党における政策決定プロセスの基礎を築きました。これは、党と政府間の連携を強化し、政策の透明性と合意形成の仕組みを確立する上で重要な貢献でした。

さらに、霞ヶ浦高等学校の校長・理事長としての長年の教育者活動、そして平将門研究を始めとする中世日本史家としての学術的業績も、彼の社会への多岐にわたる貢献として挙げられます。

4.2. 批判と論争

赤城宗徳のキャリアにおける論争の一つは、1937年の衆議院議員総選挙での初当選直後、選挙費用の超過によって「当選無効」の判決を受け、議員の職を失ったことです。これは、政治家としてのキャリアの初期に直面した、彼の行動に関連する批判的な出来事として記録されています。

5. 栄典・顕彰

赤城宗徳は、その功績に対して国家から複数の栄典を授与されています。

- 1966年2月12日:茨城県下館市民会館建設費用として1.00 万 JPYを寄付した功績が認められ、紺綬褒章を受章しました。

- 1975年春:勲一等旭日大綬章を受章しました。これは、日本の国家に顕著な功績のあった者に対して授与される最高位の勲章の一つです。

- 衆議院永年在職議員:衆議院議員として長期間在職したことに対する顕彰を受けました。

- 1993年11月11日(死去当日):正三位に叙せられ、銀杯一組を賜りました。

6. 選挙結果

赤城宗徳の衆議院議員選挙結果は以下の通りです。

| 年 | 選挙 | 衆議院会期 | 選挙区 | 所属政党 | 得票数 | 得票率 | 順位 | 結果 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1937 | 第20回衆議院議員総選挙 | 第20回 | 茨城県第3区 | 無所属 | - | - | 2位 | 当選 |

| 1942 | 第21回衆議院議員総選挙 | 第21回 | 茨城県第3区 | 大政翼賛会推薦 | - | - | 1位 | 当選 |

| 1952 | 第25回衆議院議員総選挙 | 第25回 | 茨城県第3区 | 自由党 | 44,086票 | 14.0% | 2位 | 当選 |

| 1953 | 第26回衆議院議員総選挙 | 第26回 | 茨城県第3区 | 自由党 | 38,311票 | 12.5% | 4位 | 当選 |

| 1955 | 第27回衆議院議員総選挙 | 第27回 | 茨城県第3区 | 日本民主党 | 47,112票 | 14.9% | 1位 | 当選 |

| 1958 | 第28回衆議院議員総選挙 | 第28回 | 茨城県第3区 | 自由民主党 | 67,953票 | 21.2% | 1位 | 当選 |

| 1960 | 第29回衆議院議員総選挙 | 第29回 | 茨城県第3区 | 自由民主党 | 58,348票 | 18.1% | 2位 | 当選 |

| 1963 | 第30回衆議院議員総選挙 | 第30回 | 茨城県第3区 | 自由民主党 | 74,318票 | 23.8% | 1位 | 当選 |

| 1967 | 第31回衆議院議員総選挙 | 第31回 | 茨城県第3区 | 自由民主党 | 68,647票 | 21.49% | 1位 | 当選 |

| 1969 | 第32回衆議院議員総選挙 | 第32回 | 茨城県第3区 | 自由民主党 | 63,849票 | 18.4% | 2位 | 当選 |

| 1972 | 第33回衆議院議員総選挙 | 第33回 | 茨城県第3区 | 自由民主党 | 65,297票 | 17.58% | 1位 | 当選 |

| 1976 | 第34回衆議院議員総選挙 | 第34回 | 茨城県第3区 | 自由民主党 | 44,466票 | 10.0% | 6位 | 落選 |

| 1979 | 第35回衆議院議員総選挙 | 第35回 | 茨城県第3区 | 自由民主党 | 92,267票 | 22.09% | 1位 | 当選 |

| 1980 | 第36回衆議院議員総選挙 | 第36回 | 茨城県第3区 | 自由民主党 | 74,154票 | 16.29% | 3位 | 当選 |

| 1983 | 第37回衆議院議員総選挙 | 第37回 | 茨城県第3区 | 自由民主党 | 67,977票 | 14.56% | 4位 | 当選 |

| 1986 | 第38回衆議院議員総選挙 | 第38回 | 茨城県第3区 | 自由民主党 | 62,625票 | 12.62% | 5位 | 当選 |

7. 関連項目

- 安倍寛

- 佐藤栄作

- 椎名悦三郎

- 安保闘争

- 将門記

- 美浦トレーニングセンター