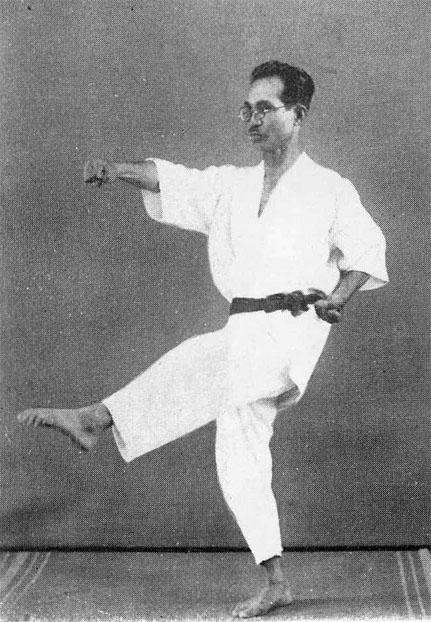

1. 生涯と背景

遠山寛賢は、幼少期から複数の師に師事し、沖縄の伝統的な空手を深く学んだ後、台湾での中国拳法研究を経て、日本本土で「修道館」を設立し、空手道の普及と後進の指導に尽力した。

1.1. 出生と幼少期

遠山寛賢は、1888年(明治21年)に沖縄県首里市で、旧姓「親泊」(おやどまり)として生まれた。

1.2. 修業時代

幼少の頃から、板良敷朝郁、糸洲安恒、東恩納寛量らに師事した。糸洲に師事したのは、遠山が沖縄県師範学校へ入学した1906年(明治39年)以降であると考えられている。当時の師範学校では、糸洲安恒が唐手師範を、屋部憲通が師範代を務めていた。遠山は在学中の1908年(明治41年)から3年間、糸洲と屋部の助手を務め、1911年(明治44年)に師範学校を卒業した。

彼は糸洲の直系弟子を自認しており、徳田安文、真喜屋某らとともに、俗に「糸洲安恒の三羽烏」と呼ばれた。また、東恩納寛量からは那覇手を、安垣安吉からは泊手を学んだ。さらに、田名某からは棒術と釵術を、初代首里区長を務めた知花朝章(知花朝信の本家叔父)からは「知花公相君」の型を教わった。

1.3. 台湾での活動

1924年(大正13年)、遠山は家族とともに台湾へ渡り、小学校教員として活動した。この時期、彼は台北の陳仏済、台中の林献堂から中国拳法(Ch'uan Fa英語)を研究・学習した。学んだ拳法には、Taku英語、Makaitan英語、Rutaobai英語、Ubo英語などが含まれる。この多様な武術的背景から、日本政府は遠山の武術的技量を認め、彼に沖縄空手のあらゆる流派において昇段を許可する権利を与え、「師範」の称号を授与した。

1.4. 東京での活動と修道館設立

1930年(昭和5年)初頭、遠山は日本本土へ帰国し、同年3月20日、東京の浅草石浜小学校前に自身の道場を設立した。彼はこの道場を「修道館」(Shu Do Kan英語、空手の道を学ぶ館の意)と名付けた。遠山は、糸洲から学んだ空手と台湾で研究した中国拳法を教え、新たな空手の流派を創始したとは主張しなかった。修道館では、尹曦炳(윤병인Yoon Byung-in韓国語)、尹快炳(윤쾌병Yun Kwae-byung韓国語)、金基晃(김기황Kim Ki-whang韓国語)など、多くの韓国出身の弟子たちが空手を学んだ。

この頃、遠山は音羽の鳩山和夫(元衆議院議長・鳩山一郎元首相の父)・春子夫婦の新教育思想に共鳴し、鳩山幼稚園の経営者に就任した。さらに、思想家・頭山満(とうやま みつる)に共鳴して、遠山姓に改姓したのもこの時期である。

2. 空手哲学と教え

遠山寛賢の空手哲学は、技術的な側面だけでなく、道徳的、倫理的な教えを重視する点に特徴がある。彼は流派の枠を超えた空手の本質を追求し、修練者の精神性を重んじた。

2.1. 空手の定義

遠山は空手道を「剛柔、陰陽、呼吸の原理に根底をおいた徒手空拳以って身を護り、敵を防ぐ攻防自在の、倫理的教訓を第一義とする武道である」と定義した。これは単なる格闘技ではなく、自己防衛と道徳的修養を最優先する武道としての空手観を示している。

2.2. 道徳的訓戒

遠山寛賢が残した三冊の著書には、以下の六つの道徳的訓戒が記されている。

- 守礼のくに

- 空手に先手なし

- 忍は百行の基なり

- 手が出たら意地を引け、意地が出たら手を引け

- 柔即和、剛即和

- 喧嘩争いは買っても捨てよ

これらの教えは、空手修練者が日常生活においても実践すべき倫理観を示しており、特に「空手に先手なし」は、不必要に争いを起こさず、平和を重んじる彼の哲学を象徴している。

2.3. 修練者の心得

遠山は空手修練者が持つべき精神性や実践的な教えとして、以下の心得を説いた。

- 「武」(武ぶ日本語)の字義は、二人の人間が干戈(かんか)を交えている中に入って争いを止める、という意義である。この字義の持つ本質をよく考え、実戦躬行(きゅうこう)に移すべきである。

- 空手に先手なし。空手する者はどこまでも隠忍自重(いんにんじちょう)し、みだりに動ぜず、常に小敵といえども侮らず、好戦的、積極的に先手を発動してはならないという心的態度を示した教えである。空手の形に先手がないのは平和的、倫理的意味の広さであり、古今に通じる不磨の大訓である。

- 人一度すれば己これを百度し、人百度すれば己これを千度す。要するに努力鍛錬、思念工夫が空手上達の秘訣である。

- 理より入る者は技より入る者より一日の長あり。まず理を知り、その技法を会得し、そして後、手足の鍛錬をなすべきである、との訓え。

- 空手は謹慎、謙譲、仁義の及ばざるところに、最後唯一の攻防、護身の正技が出るのである。

- 孫子の曰く「昔之善戦者、先為不可勝、以待敵之可勝」。すなわちまず自らの不敗の地歩を占め、しかる後に敵の敗形に乗ずるの意である。

- 大胆に細心に。度胆は大海の如く、要人は音無き細流のごとくあって、大敵を恐れず、小敵を侮らざる気構えが必要である。

- 身を護れ。相手を攻めよう攻めようと思ったら、自ら隙ができて、敵に乗じられるのである。身を守っていれば、相手の隙が自然に見えてくるのである。

- 拳の大要八句:「人心同天地、血脈似日月、法剛柔呑吐、身随時応変、手逢空則入、碼進退離逢、目要観四向、耳能聴八句」

2.4. 無流派主義

遠山は「空手に流派はない」が持論であり、生涯を通じて無流派主義を貫いた。彼は自らの空手道に流派名を冠さず、流派自体の存在を否定した。その理論は、「もっとも厳粛なるべき妙術に、二通りも三通りも変わった流の至技妙法があるべき理屈はない」というものであった。

遠山は、当時流派と名のついていたものの全てを、各々の修練の中での差異として捉え、流派としては成り立つべきではないと考えていた。彼は「剛柔緩急、いろいろ思念工夫して修錬をつむのが空手の常道であって、流派なるものとは根本的にちがうのである」と述べた。

著書『空手道大宝鑑』において、遠山は当時既に周知されていた少林流と昭霊流について、「この二流が現在実在しているかのように世間に伝えられているが、これは史実の上に何等確たる根拠も考証もない」と述べ、これらが同一の形式で統合編成させられていると主張した。

また、昭和初期に誕生した諸流派については、糸東流の摩文仁賢和と剛柔流の宮城長順に面会した際に遠山自らが質問したエピソードがある。摩文仁からは「流名をつけた方が恰好がつくし、恩師を思慕する意味からも意義がありはしないか」との回答を得、宮城は「世間の人々が空手に対し認識不足なので、その全貌を剛と柔の二字でわかりやすく表現した」と答えた。これに対し遠山は、「流も派もない正真正銘の沖縄の空手で流名は結局、無意味に帰す」としている。その他、当時新手の流派の誕生が頻発していたことについては、「最近珍妙な新しい流名をつける存在不明の空手家が見受けられるが、これは正統空手道の全貌を知らない一知半解の人たちである」として、これらを批判した。

2.5. 継承された秘伝技法

遠山は、師である糸洲安恒から以下の七つの神秘的な技を受け継いだ奥義としていた。

- 複式呼吸法(Fukushiki kokyūhō英語)

- 獅子の法(Shishi no hō英語)

- 虎の法(Tora no hō英語)

- 握力法(Akuryokuhō英語)

- 鍛眼法(Tanganhō英語)

- 熊の手(Kuma no te英語)

- 三角飛び(Sankakutobi英語)

ただし、遠山は「奥技は凡技に始まり、凡技は奥技に終る。始めに奥技なく終りに奥技あり。なるならぬの鍵は鍛錬が握る」として、凡庸な技であっても、個人が他の追随を許さないほどに鍛錬を積めば、それも独自の立派な奥義となると説いた。

3. 主要な活動と功績

遠山寛賢は、修道館の運営を通じて多くの後進を指導し、空手道の普及とスポーツ化に貢献した。また、著作活動や戦後の沖縄への人道的な支援も行った。

3.1. 修道館の運営と後進の指導

遠山が設立した「修道館」は、彼の空手普及活動の拠点となった。彼はここで多くの弟子を育成し、特に韓国出身の尹曦炳、尹快炳、金基晃といった高弟たちに大きな影響を与えた。

第二次世界大戦後、GHQによって武道が禁止された際、遠山の高弟たちはこの禁止を回避し、空手を継続するために「韓武舘」(Kanbukan英語、朝鮮武術の館)という道場を設立した。彼らは、第三国人としての特別な地位を持っていた尹快炳を館長に任命することで、GHQによる閉鎖を避けた。修道館は、1951年(昭和26年)に発足した旧・全日本空手道連盟(現在の全日本空手道連盟錬武会)の総本部となり、遠山は大師範としてその運営を指揮した。

以下は、遠山寛賢の著書『空手道大宝鑑』に記載された修道館の門下生(師範および範士の称号免許、高段位(五段から八段)を授与された者)の一部である。

| 氏名 | 称号 | 役職・所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 伊地朝信 | 師範 | 沖縄首里市東照館 | |

| 岩佐嘉保也 | 範士師範 | 北海道上級支社炭鉱、支社採掘部長 | |

| 伊藤幹弘 | 範士師範 | 東京名門大学教員、森道場館長 | |

| 尹曦炳 | 師範 | 韓国ソウル道場 | |

| 尹快炳 | 師範 | 東京韓武館館長 | |

| 井上清 | 師範 | 東京都大田区 | |

| 泉川寛喜 | 範士師範 | 川崎市、泉武館館長 | * |

| 花上利雄 | 範士師範 | 神奈川県厚木市、講道館館長 | |

| 歳神文雄 | 師範 | 北海道、歳神道場館長 | |

| 千歳正 | 範士師範 | 千葉県銚子市念道場長 | |

| 大西栄三 | 師範 | 愛媛県伊予市、光栄館空手道創設者・館長 | |

| 大西一博 | 師範 | 愛媛県川之石 | |

| 小川秀治 | 師範 | 東京都新宿区 | |

| 渡辺健一 | 範士師範 | 東京都大田区、誠道館館長 | |

| 勝村正雄 | 範士師範 | 横浜市、誠道館館長 | * |

| 吉川秀男 | 範士師範 | 東京都練馬区、清風館館長 | |

| 吉田哲夫 | 師範 | 茨城県龍ケ崎市、体育協会空手クラブ館長 | |

| 玉城博夫 | 範士師範 | 大分県別府市、立中区中学校校長 | |

| 高嶺道雄 | 師範 | 九州 | |

| 牟宝蔵 | 師範 | 九州 | |

| 土屋秀夫 | 師範 | 神奈川県小田原市 | |

| 楢崎武雄 | 範士師範 | 東京都世田谷拳法館館長 | |

| 中込一郎 | 師範 | 山梨県有段者会長 | |

| 郡島一郎 | 範士師範 | 東京、元陸軍中将 | |

| 栗田義文 | 師範 | 愛媛県 | |

| 屋比久勇 | 師範 | 東京都室の内 | |

| 藤原文義 | 師範 | 福岡市天神町、正気道場館長 | |

| 木下義文 | 師範 | 埼玉県北足立郡 | |

| 小泉庄之助 | 師範 | 東京都目黒区 | |

| 小安道雄 | 師範 | 九州 | |

| 雨宮弘 | 師範 | 山梨県塩山市 | |

| 赤嶺庄助 | 師範 | 川崎市中島 | * |

| 新井利郎 | 師範 | 東京都豊島区、千早予備校館長 | |

| 新垣隆正 | 師範 | 東京都代々木修道館支部道場館長 | |

| 佐倉利雄 | 師範 | 東京都大東区 | |

| 金城裕 | 範士師範 | 東京錬武館師範 | * |

| 島袋幸助 | 師範 | 横浜市鶴見区、島袋道場館長 | |

| 柴中巌 | 師範 | 愛媛県 | |

| 下野敬司 | 師範 | 自衛隊総務部長 | |

| 比嘉義人 | 範士師範 | 沖縄、検事総長 | |

| 比嘉義明 | 師範 | 横浜市鶴見区 | |

| 東恩納弘 | 範士師範 | 神奈川県、大見館本部館長 | * |

| 比嘉盛徳 | 師範 | 琉球検察庁、検事 |

『空手道大宝鑑』に記載されていないが、師範および範士の称号免許、高段位を授与された門下生は以下の通りである。

| 氏名 | 称号 | 役職・所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 市川功 | 範士師範 | 空手道道心館創設者 | |

| 森田貞夫 | 師範 | 横浜市 | |

| 鈴木秀明 | 師範 | 東京都大田区 | |

| 鈴木義次 | 師範 | 静岡県、聖秀館館長 | |

| 砂辺幸一 | 師範 | 横浜市鶴見区、砂辺道場館長 | |

| 秋谷清治 | 師範 | 修道館会長 | |

| 村田義太郎 | 師範 | 北海道 | |

| 高沢正雄 | 師範 | 長野県岡谷市(故人) |

3.2. 空手道の普及とスポーツ化への貢献

遠山は、自身の弟子たちが開始した全国空手道選手権大会(現在の全国防具付空手道選手権大会)などで模範演武を行った。1951年(昭和26年)に旧・全日本空手道連盟(現在の全日本空手道連盟錬武会)が発足した際には、修道館が総本部となり、遠山は大師範として防具付き空手道という競技としての空手道の普及に貢献した。

3.3. 著作活動

遠山寛賢は、空手に関する複数の重要な著作を残し、その思想と技術を後世に伝えた。主な著作は以下の通りである。

- 『空手道・奥手秘術』鶴書房

- 『空手道大宝鑑』鶴書房

- 『空手道入門』鶴書房

これらの著書は、彼の空手哲学、技術論、そして道徳的教えを体系的にまとめたものであり、当時の空手界に大きな影響を与えた。

3.4. 戦後の沖縄への貢献

第二次世界大戦後、遠山は故郷の沖縄が戦災により甚大な被害を受け、学童たちが読む本も不足している状況を知った。この状況に対し、彼は数百冊の著書を沖縄県に寄贈した。この人道的な功績により、沖縄初代知事である志喜屋孝信より「空手道大師範」の称号が贈られた。

4. 論争と対立

遠山寛賢は、空手界における重要な論争にも関与した。特に船越義珍との「空手本家」論争は、当時の空手界における系譜と正統性を巡る力学を浮き彫りにした。

4.1. 船越義珍との「空手本家」論争

1948年(昭和23年)頃、遠山は船越義珍との間で「空手の本家」を巡る論争を起こした。糸洲安恒の直系弟子を自認する遠山は、船越が糸洲門下では傍系に過ぎず(船越は安里安恒の直弟子)、糸洲の直系に連ならない者は沖縄空手の正統とはいえない、と主張した。

この論争の争点の一つには、両者の学歴も挙げられた。遠山が沖縄師範学校の本科卒業生であるのに対し、船越は沖縄県師範学校の速成科(一年課程)出身であった。遠山は、師範学校本科で糸洲から学んだ者のみが糸洲の後継者であると主張した。

しかし、糸洲が師範学校で教え始めたのは1905年(明治38年)からであり、たとえ船越が本科に入学していたにしろ、(戸籍上は)1870年(明治3年)生まれの船越が糸洲に師事する機会はありえなかった。いずれにしろ、この遠山-船越論争を通じて、糸洲門下の弟子の中に、直系と傍系の差別意識があったことは確かのようである。

5. 私生活とエピソード

遠山寛賢は、公的な活動の側面だけでなく、その私生活や武道家としての力量を示す具体的な逸話も伝えられている。

5.1. 家族と私的な関心

遠山には、バイオリニストの鳩山寛という息子がいた。鳩山寛はアレクサンドル・モギレフスキーに師事し、第5回日本音楽コンクールで第一位を獲得した。遠山寛賢自身もバイオリンを嗜むなど、武道家としての厳格な一面とは異なる芸術的な側面も持ち合わせていた。

5.2. 逸話

- 剣客による襲撃事件**:1927年(昭和2年)のある日、真剣を携えた古流剣術の使い手が、道端で遠山を急襲した。二人に面識はなく、遠山を疎ましく思っていた別の空手家が剣術家に依頼したことによるものであった。遠山はとっさに真剣をかわし、特段焦る様子もなくゆっくりと半身に構え、二撃目に備えた。しばらく沈黙が続いた後、静寂を破るような掛け声とともに、剣客が斬りかかった。次の瞬間、白刃をかわした遠山の左足が剣客の腕を捉え、剣客はそのまま土塀にぶつかって崩れ落ち、意識を失った。遠山は剣を拾い上げ、何事もなかったかのような涼しい顔をしてその場を去った。この出来事はわずか3分弱の時間で起こったという。

- アメリカ兵からの暴行事件**:1947年(昭和22年)12月10日、遠山は酒に酔ったアメリカ兵からいきなり暴行を受けた。遠山は一切の抵抗をせず、されるがままの状態がしばらく続いた。殴り疲れたアメリカ兵が暴行をやめ、その場を逃げるように立ち去ると、遠山は平然と立ち上がった。その体は「複式呼吸法」によって鉄人の如く鍛え上げられた肉体であり、糸洲安恒から秘伝「虎の法」まで伝授された人物の前には、屈強なアメリカ兵も歯が立たなかったのである。

これらの逸話は、遠山の武道家としての冷静さ、精神性、そして鍛錬された肉体を示すものである。

6. 遺産と評価

遠山寛賢は1966年11月24日に78歳で死去したが、彼の空手界に残した影響は大きく、その思想と技術は現代空手に受け継がれている。

6.1. 死後の評価と称号

遠山は、戦後の沖縄への書籍寄贈という社会貢献活動の功績により、沖縄初代知事である志喜屋孝信から「空手道大師範」の称号を贈られた。この称号は、彼の武道家としての功績だけでなく、人道的な貢献も高く評価されたことを示している。

6.2. 空手界への影響

遠山寛賢の「無流派主義」の哲学は、現代空手界に大きな影響を与えた。彼は流派の存在を否定し、空手の本質は一つであると主張した。この思想は、流派間の壁を越えた交流や、空手の普遍的な価値を追求する動きに繋がった。また、彼が設立した修道館は、多くの空手家を育成し、彼の伝承した技術体系は、特に防具付き空手の発展に寄与した。古流五十四歩の型(屋部憲通伝)を得意としたことも知られている。

遠山の死後も、彼の思想と技術は弟子たちによって受け継がれ、国際修道館研究会などの組織を通じてその遺産が研究・普及されている。