1. 概要

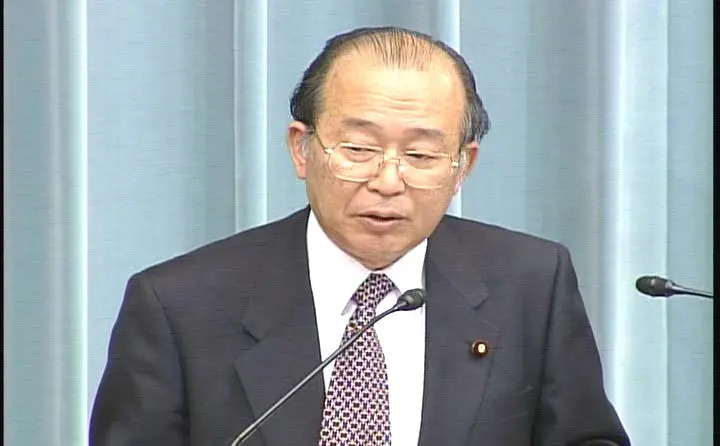

長勢甚遠(ながせ じんえん日本語)は、日本の元政治家であり、自由民主党に所属しました。衆議院議員を7期務め、第1次安倍内閣で法務大臣として初入閣しました。また、内閣官房副長官や法務副大臣などの主要な公職を歴任しました。

長勢は、その政治活動を通じて、日本の社会保障制度や司法制度の改革に深く関与しました。特に、死刑の執行、共謀罪の創設提言、少年犯罪に対する厳罰化、および外国人労働者の待遇改善に向けた提言など、多岐にわたる政策課題に取り組みました。一方で、日本国憲法の国民主権、基本的人権、平和主義といった原則を「マッカーサーによって押し付けられた戦後レジームそのもの」と批判し、それらからの脱却を主張するなど、その思想は社会に大きな議論を巻き起こしました。

また、国民年金未納問題や政治資金に関する疑惑、実家未登記問題、そして旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)関連団体との関係など、公私の両面で様々な批判に直面したこともあります。本記事では、彼の生涯と政治的キャリアを概観し、その政策的立場と社会への影響について、多角的な視点から詳細に記述します。

2. 生涯

長勢甚遠は、日本の政治家として、公務員経験を経て政界に進出し、国会議員として多岐にわたる要職を歴任しました。その生涯は、日本の労働省(現・厚生労働省)での職務から始まり、衆議院議員としての活動、そして内閣の重要ポストを担う中で、日本の司法・社会保障・外交政策に大きな影響を与えました。

2.1. 出生と教育

長勢甚遠は1943年10月3日に富山県魚津市の石垣地区で生まれました。小学校入学時に、父親の仕事の関係で富山市に移り住みました。

彼は富山市立柳町小学校、富山大学教育学部附属中学校、富山県立富山高等学校を卒業しました。その後、東京大学法学部第3類(政治コース)に進学し、1966年に法学士の学位を取得して卒業しました。東京大学法学部に在学中には、国家公務員上級甲種試験(法律)に合格しています。

2.2. 初期経歴

大学卒業後の1966年、長勢は労働省(現、厚生労働省)に入省し、キャリアをスタートさせました。省内では、1986年6月に労政局労働法規課長を務めるなど、要職を経験しました。

1988年に労働省を退官しました。労働省時代の同期には、後に労働事務次官を務めた伊藤庄平や、労働省初代女性局長を務めた太田芳枝などがいます。

2.3. 政界入りと議員活動

労働省退官後の1990年、長勢は第39回衆議院議員総選挙において、当時の旧富山1区(定数3)から自由民主党公認で出馬し、得票数3位で初当選を果たしました。以降、彼は7期連続で衆議院議員を務めました。

1995年には、村山改造内閣で厚生政務次官に任命されました。翌1996年の第41回衆議院議員総選挙では、新たに設置された富山県第1区から出馬し、新進党公認の広野允士を破り当選しました。

その後、小渕内閣および第1次森内閣では労働総括政務次官を務めました。第2次森改造内閣では法務総括政務次官に就任し、中央省庁再編に伴い、高村正彦法務大臣の下で初代法務副大臣となりました。

2002年には衆議院厚生労働委員会筆頭理事を務め、2004年には自由民主党政務調査会筆頭副会長に就任しました。

2.4. 主要公職

長勢甚遠は、その政治キャリアの中で数々の重要な公職を歴任し、日本の行政運営に深く関与しました。

2005年には、第3次小泉改造内閣で内閣官房副長官に就任しました。これは、内閣の枢要な職務であり、内閣総理大臣を補佐する役割を担いました。

そして、2006年9月26日には、安倍内閣において法務大臣に任命され、初入閣を果たしました。法務大臣としては、日本の司法制度の最高責任者として、多くの重要な決定を下しました。

法務大臣退任後も、自由民主党内で党労政局長や党衆議院議員総会長などの要職を歴任し、党の政策立案や運営において影響力を持ち続けました。

2.5. 政界引退とその後

長勢甚遠は、長年にわたる政治活動に終止符を打ち、2012年3月には第46回衆議院議員総選挙には出馬せず、政界を引退する意向を表明しました。

政界引退後も、その功績は認められ、2013年11月には秋の叙勲において、日本の勲章の中で旭日章の最高位である旭日大綬章を受章しました。さらに2014年11月には、彼の出生地である富山県魚津市から魚津市名誉市民の称号が授与されました。

3. 政策・主張

長勢甚遠の政策・主張は、彼の政治的信念を強く反映しており、日本の司法、社会保障、労働、そして憲法に関する広範な分野に及びました。特に、その保守的な思想は、国民主権や基本的人権に関する発言で大きな議論を呼びました。

3.1. 死刑執行

長勢は法務大臣在任期間の336日間で、死刑囚10人の死刑執行を指揮しました。この執行数は、当時の歴代法務大臣の中でも最多でした。彼は死刑制度の維持に積極的な姿勢を示していました。

死刑執行の具体的な経緯は以下の通りです。

- 2006年12月25日: 4人の死刑囚の刑が執行されました。内訳は、広島タクシー運転手連続殺人事件の死刑囚1人(広島拘置所在監)、東京拘置所の死刑囚2人、大阪拘置所の死刑囚1人です。これは安倍内閣発足後、初の死刑執行となりました。

- 2007年4月27日: 東京、大阪、福岡の各拘置所で、それぞれ1人ずつ、計3人の死刑囚の刑が執行されました。

- 2007年8月23日: 東京拘置所の死刑囚2人、名古屋拘置所の死刑囚1人、計3人の死刑囚の刑が執行されました。

3.2. 共謀罪

長勢は法務大臣として、第1次安倍内閣における共謀罪(組織犯罪処罰法改正案)の創設に対し、強い意欲を示していました。

2007年1月23日の記者会見では、「円滑に早期に(法案を)成立させたい」と発言し、その重要性を強調しました。これは、国際的なテロ対策や組織犯罪対策の一環として、準備行為を処罰する法律の必要性を訴えるものでしたが、プライバシーの侵害や監視社会化への懸念など、様々な論議を呼びました。

3.3. 少年犯罪の厳罰化と刑法改正

長勢は、少年犯罪の厳罰化と刑法改正に積極的に尽力しました。特に、少年法の改正や更生保護法の成立に貢献しました。

少年法改正においては、少年院送致の年齢下限を「14歳以上」から「おおむね12歳以上」へと引き下げることに尽力しました。これは、低年齢の触法少年に対する対応を強化するものでした。また、警察官が触法少年の疑いがある者を発見した場合の任意調査権を明文化するなど、少年犯罪に対する警察の初期対応能力の向上を図りました。

さらに、自動車運転過失致死傷罪の新設を柱とする刑法改正にも尽力し、交通事故による死傷事犯への厳罰化を推進しました。これらの政策は、犯罪被害者の心情に配慮し、犯罪抑止力を高めることを目的としていましたが、その一方で、未成年者の更生の機会や人権擁護の観点から議論を呼びました。

3.4. 松岡農水相の自殺

松岡利勝農林水産大臣が自殺した後、安倍晋三内閣総理大臣が「捜査当局から『松岡大臣や関係者の取り調べを行っていたという事実もないし、これから取り調べを行うという予定もない』と発言があったと聞いている」とコメントしました。

これに対し、長勢法務大臣は、マスコミからの質問に対する東京地方検察庁の回答内容が、法務省から内閣官房に報告されていた事実を説明しました。その上で、安倍総理の発言について「問題はない」との見解を示し、松岡農水相の自殺をめぐる一連の対応が適切であったとの認識を表明しました。

3.5. 戦後レジームからの脱却論

長勢は、日本の「戦後レジーム」からの脱却を強く主張する政治家として知られています。法務大臣就任時には、「戦後60年を経て経済優先、個人優先の風潮を正していくことが必要」との持論を展開し、戦後の日本社会が抱える問題点について言及しました。

彼は、単なる憲法改正に留まらず、より根本的な自主憲法の制定を重視する立場を取りました。2012年5月10日に行われた創生「日本」の研修会においては、自由民主党の憲法草案に対して批判的な見解を示しました。この中で、長勢は「(自民党憲法草案は)国民主権、基本的人権、平和主義、これは堅持すると言っている。この三つはマッカーサーが日本に押し付けた戦後レジームそのものだ。この三つを無くさなければですね、本当の自立自主憲法に成らない」と発言しました。

この発言は、日本国憲法の根幹をなす国民主権、基本的人権、平和主義の三原則を、第二次世界大戦後の占領期に「押し付けられた」ものと捉え、これらを排除することが「真の自主憲法」につながるという、極めて保守的かつ国家主義的な思想を反映しています。この立場は、憲法の普遍的価値や国際的な人権規範に対する見解として、多くの議論と批判を呼びました。

3.6. 外国人労働者の待遇改善

長勢は、外国人研修・技能実習制度における劣悪な労働環境や低賃金労働といった問題の改善に積極的に取り組みました。彼は自民党国家戦略本部の外国人労働者問題プロジェクトチームの座長を務め、この問題解決に向けた提言を行いました。

その提言の一つとして、「外国人労働者短期就労制度」の創設を提案しました。この制度は、外国人労働者がより適切な条件下で、短期的に日本で就労できる機会を提供し、既存の研修・技能実習制度が抱える課題を解決することを目指すものでした。彼の活動は、外国人労働者の人権保護と適正な労働環境の確保に貢献しようとするものでした。

3.7. その他の政策的立場

長勢甚遠は、多岐にわたる社会問題や政策的争点に対しても明確な立場を示しました。

彼は選択的夫婦別姓制度の導入に反対する立場を表明していました。また、人権擁護法案に対しても反対の意向を示し、その制定には慎重な姿勢を貫きました。さらに、永住外国人への地方選挙権付与にも反対するなど、保守的な視点から社会問題に取り組む姿勢が特徴的でした。

4. 人物と評価

長勢甚遠は、その政治的手腕と貢献により、日本の政治において一定の評価を得ていますが、同時に彼の言動は様々な議論を巻き起こしてきました。

4.1. 政治的志向と役割

長勢は、内閣官房長官時代の安倍晋三を補佐し、「安倍晋三さんを支える会」の中心メンバーとして活動しました。彼は第1次安倍内閣の政権構想および政権公約策定にも深く関与し、安倍政権の基盤作りに貢献しました。

彼は自由民主党内の主要派閥である町村派に所属し、また創生「日本」では会長代理を務めるなど、保守系議員グループにおいて中心的な役割を果たしました。彼の政策決定過程における貢献は、特に社会保障、労働、司法の分野で顕著でした。

4.2. 主な業績と貢献

長勢は、日本の医療制度改革大綱や少子化対策のとりまとめに尽力し、社会保障制度の現代化に貢献しました。また、裁判員制度の導入においては、党の小委員長として調整役を務め、その円滑な導入に寄与しました。

特に社会保障政策、とりわけ年金問題に詳しく、確定拠出型年金の創設や年金医療介護関連の法案の制定にも尽力しました。

交通インフラの整備では、北陸新幹線の整備促進に大きく貢献しました。また、「昭和の日」の制定にも尽力するなど、日本の歴史・文化に関する政策にも関わりました。

刑法分野では、「自動車運転過失致死傷罪」の新設を柱とする改正刑法や、少年院送致の年齢下限を引き下げる改正少年法の成立に尽力しました。雇用対策においても存在感を発揮し、多岐にわたる分野で具体的な業績を残しました。

文化的な側面では、秋篠宮文仁親王が詠んだ歌の歌碑が立山の室堂ターミナル広場に建っており、その歌碑の文字は長勢が揮毫したものです。

4.3. 宗教・親族関係・関連団体

長勢甚遠の宗教は天理教です。

彼の家族は政治との関わりが深く、その親族には複数の政治家がいます。

- 祖父: 長勢次郎四郎 - 元上野方村(現・魚津市)村長。

- 父: 長勢甚正 - 元魚津市議会議員。

- 母: 登代 - 鹿熊久安の娘。

- 祖父(母方): 鹿熊久安 - 農業を営み、元富山県議会議長を務めました。

- 叔父: 鹿熊安正 - 元参議院議員。

- 従弟: 鹿熊正一 - 富山県議会議員。

長勢は様々な関連団体にも所属していました。日本会議富山会長を務め、富山県護国神社特別顧問でもありました。また、2000年から2012年まで自民党富山県支部連合会会長を務めました。

2006年5月には、旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の関連団体である天宙平和連合(UPF)が、集団結婚を兼ねた「祖国郷土還元日本大会」を国内12か所で開催しました。このうち名古屋市で行われた大会に、長勢は祝電を送付しました。旧統一教会は、その教義や布教活動、献金問題などで長年にわたり社会的な批判を受けてきた団体です。そのため、政治家がその関連団体と接点を持つことや、祝電を送るなどの形で関与することは、団体にお墨付きを与える行為と見なされ、政教分離の観点や、団体による問題行為への黙認につながるとして、国民からの厳しい批判と不信感を招きました。

5. 議論と批判

長勢甚遠は、その公的な活動や個人的な事柄に関して、いくつかの議論や批判に直面してきました。これらの問題は、彼の政治家としての信頼性や倫理観が問われる事態となりました。

5.1. 国民年金未納問題

2004年、政治家の年金未納問題が社会的な問題となった際、長勢甚遠にも国民年金の未納期間があることが判明しました。彼の未納期間は5ヶ月間でした。この問題は、国民が年金制度への信頼を失いかけていた時期であったため、政治家に対する厳しい目が向けられる中で、更なる批判の対象となりました。

5.2. 政治資金収支報告書の虚偽記載

2007年2月20日、『読売新聞』の調査により、長勢の2005年の衆議院議員総選挙における選挙運動費用収支報告書に、実際の収支と異なる記述があったことが発覚しました。

選挙運動費用収支報告書では、支出に公費負担分を計上するため、本来は収入より支出が多くなるはずです。しかし、長勢の報告書では、収入と支出が完全に一致していました。長勢事務所の説明によると、出納責任者が支出額に含まれる公費負担分を失念し、収入額が支出額と同額になるように自由民主党支部からの寄附金を辻褄合わせして記載したと主張しました。読売新聞の取材を受けた後、選挙運動費用収支報告書と自由民主党支部の政治資金収支報告書を訂正しました。出納責任者は「収支の額を一致させなければならないと思い込み、公費負担分は忘れていた」と述べています。

5.3. 実家未登記問題

2007年6月14日、長勢が富山県魚津市に所有している実家が、不動産登記法に違反して未登記のままになっていることが報じられました。

この問題は、彼が厚生政務次官だった1995年に既に未登記状態を指摘されていたにもかかわらず、「社会的に非常識なら登記する」としながらも、その後も登記されずに放置されていたという経緯が明らかになりました。法務大臣という要職に就く人物が、自らの所有物件で法規違反の状態を放置していたことは、コンプライアンス意識の欠如として批判を集めました。

5.4. 見返り献金問題

長勢は、自身が相談役を務めていた(問題発覚後に辞任)外国人研修生受け入れ団体「富瀋国際事業協同組合」から、見返り献金を受け取っていたとされる問題が明らかになりました。

この問題は、同組合の依頼で長勢事務所が査証(ビザ)の発給状況について法務省入国管理局に照会を行った後、その見返りとして同組合から献金を受けていたというものでした。政治家が特定団体からの要望に応じた後に献金を受け取ることの透明性や倫理性が問われ、利益供与の疑惑が生じました。長勢は問題発覚後、同組合の相談役を辞任しました。

5.5. 旧統一教会関連団体との関係

長勢は、旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の関連団体との関係が指摘されています。

2006年5月、旧統一教会の関連団体である天宙平和連合(UPF)は、集団結婚を兼ねた「祖国郷土還元日本大会」を国内12か所で開催しました。このうち、名古屋市で行われた大会に、長勢は祝電を送付しました。旧統一教会は、その教義や布教活動、献金問題などで長年にわたり社会的な批判を受けてきた団体です。そのため、政治家がその関連団体と接点を持つことや、祝電を送るなどの形で関与することは、団体にお墨付きを与える行為と見なされ、政教分離の観点や、団体による問題行為への黙認につながるとして、国民からの厳しい批判と不信感を招きました。

6. 所属団体・議員連盟

長勢甚遠は、その政治活動を通じて、多岐にわたる団体や議員連盟に所属し、それぞれの分野で影響力を持ちました。

- 創生「日本」(会長代理)

- 日本会議国会議員懇談会

- 神道政治連盟国会議員懇談会

- 憲法20条を考える会

- 日韓議員連盟

- 労働政策推進議員連盟(会長)

- 「昭和の日」推進議員連盟(幹事長)

- 建築板金業振興議員連盟(副会長)

- 配置薬議員連盟(会長)

- 北陸新幹線建設促進議員連盟

- 整備新幹線建設促進議員連盟

- 社会保険労務士議員懇談会

- 自民党自動車整備議員連盟(幹事)

- 病院理学療法問題議員懇話会

- 薬種商問題議員協議会(幹事長)

- 21世紀の社会保障制度を考える議員連盟

- 少子化社会対策議員連盟

- 介護労働問題議員連盟

- 介護福祉議員連盟

- 自民党全国保育関係議員連盟

- 自由民主党議員柔道整復師会

- 自民党薬剤師問題議員懇談会(副会長)

- 確定拠出型年金導入推進議員連盟

- 裁判員制度推進議員連盟

- 矯正施設の過剰収容等緊急対策議員懇談会

- 農民の健康を創る会

- 水と緑と食糧を守る議員連盟

- 獣医師問題議員連盟(幹事)

- 環境衛生議員連盟

- 浄化槽対策議員連盟

- 田園住宅建設促進議員連盟

- 血液事業研究議員連盟

- 日本・ネパール友好国会議員連盟

- CIQ(関税・出入国管理・検疫)体制拡充整備推進議員連盟

- ソフトボール振興議員懇談会

- 税理士制度改革推進議員連盟ワーキングチーム

- TPP交渉における国益を守り抜く会

7. 著書

長勢甚遠は、その専門知識と政治経験に基づいて、複数の著書を執筆しています。

7.1. 単著

- 『シルバー人材センター』(労務行政研究所)

- 『豊かな勤労者生活に向けて』(近代労働経済研究会)

- 『確定拠出年金が産声をあげるまで』(労務行政研究所、2000年)

- 『新しい食品衛生法のあらまし』(労務行政研究所、2003年)

- 『甚遠のおもしろ草子』(長勢甚遠著述集刊行会、2014年)

7.2. 共著

- 『労働組合よしっかりしろ』(日本リーダーズ協会、2000年)

- 『一問一答 金庫株解禁等に伴う商法改正』(商事法務研究会、2001年)

8. 栄典・顕彰

長勢甚遠は、その長年の政治活動と社会への貢献が認められ、以下の栄典および顕彰を受けています。

- 旭日大綬章: 2013年11月、秋の叙勲において、日本の勲章の中で旭日章の最高位である旭日大綬章を受章しました。これは、国家または公共に対し功労のある者に授与されるものです。

- 魚津市名誉市民: 2014年11月、彼の出生地である富山県魚津市から名誉市民の称号が授与されました。これは、市の発展に顕著な功績のあった人物に対して贈られる栄誉ある称号です。