1. Biography

ジョン・バードン・サンダースン・ホールデンは、その生涯を通じて科学と社会に多大な影響を与えた。オックスフォードでの幼少期から、第一次世界大戦での従軍、ケンブリッジ大学やユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンでの学術キャリア、そしてインドへの移住と晩年まで、彼の人生は常に探求と挑戦に満ちていた。

1.1. Early life and education

ホールデンは1892年にオックスフォードで生まれた。父はスコットランド出身の生理学者、科学者、哲学者、自由党員であるジョン・スコット・ホールデンで、福音主義者ジェームズ・アレクサンダー・ホールデンの孫にあたる。母のルイザ・キャスリーン・トロッターは保守党員でスコットランド系の血を引いていた。唯一の妹であるナオミ・ミチスンは著名なスコットランドの作家となった。叔父はホールデン子爵、叔母は作家のエリザベス・ホールデンである。ホールデン家は貴族のクラン・ホールデンの家系であり、彼は自身のY染色体がロバート・ザ・ブルースにまで遡ると主張していた。

ホールデンはオックスフォード北部のクリック・ロード11番地で育った。3歳で読み書きを覚え、4歳の時に額を怪我した際、治療にあたった医師に流れる血を見て「これはオキシヘモグロビンですか、それともカルボキシヘモグロビンですか?」と尋ねたという逸話がある。彼はイングリカニズムとして育った。8歳からは自宅の研究室で父と共に働き、後に彼を有名にする「自己実験」を初めて経験した。彼と父は、毒ガスの影響に関する調査などにおいて、自らを「人間モルモット」とした。1899年には、家族はオックスフォード郊外にある私設研究室付きのヴィクトリア朝後期の家「チャーウェル」に引っ越した。1901年、8歳の時、父に連れられてオックスフォード大学ジュニア科学クラブに行き、再発見されたばかりのメンデル遺伝学に関する講演を聞いた。バリオル・カレッジの動物学デモンストレーターであるアーサー・ダキンフィールド・ダービシャーによる講演は「興味深いが難しい」と感じたものの、彼に永続的な影響を与え、遺伝学は彼が最も重要な科学的貢献をした分野となった。

彼の正式な教育は1897年にオックスフォード予備校(現在のドラゴン・スクール)で始まり、1904年にはイートン・カレッジへの第一奨学金を得た。1905年にイートン校に入学したが、傲慢であるとして上級生から激しいいじめを受けた。しかし、ジュリアン・ハクスリーとは友人となった。権威の無関心は彼にイギリスの教育制度に対する永続的な憎悪を残したが、この試練も彼が学校のキャプテンになることを妨げなかった。

彼は1906年に父の科学研究に初めてボランティア被験者として参加した。父ジョンは、人間における減圧症(高圧からの解放)の影響を最初に研究した人物である。彼は、深海ダイバーにも影響を及ぼす可能性のある「潜水病」と呼ばれる生理学的状態を調査した。1906年7月、スコットランド西海岸のロセス沖に停泊中のHMSスパンカー号上で、若きホールデンは実験用の潜水服を着て大西洋に飛び込んだ。この研究は1908年に『Journal of Hygiene』に101ページの記事として発表され、ホールデンは「ジャック・ホールデン(13歳)」として記述され、「潜水服を着て潜水したのは初めてだった」と記されている。この研究は、後にホールデンの減圧モデルと呼ばれる科学理論の基礎となった。

彼はニュー・カレッジ、オックスフォードで数学と古典学を学び、1912年に数学のモデレーションで最優秀の成績を収めた。彼は遺伝学に没頭し、1912年夏には脊椎動物における遺伝子連鎖に関する論文を発表した。彼の最初の専門論文である、ヘモグロビン機能に関する30ページの記事は、同年、父との共著で発表された。この研究の数学的扱いは1913年12月に『生理学会議事録』に発表された。

ホールデンは自身の教育を特定の科目に限定することを望まず、古典学(Greats)を専攻し、1914年に最優秀の成績で卒業した。彼は生理学を学ぶつもりであったが、後に第一次世界大戦を指して「他の出来事によっていくらか影が薄くなった」と述べている。彼の生物学における正式な教育は、不完全な脊椎動物解剖学のコースのみであった。

1.2. World War I service

第一次世界大戦が勃発すると、ホールデンは戦争遂行を支援するためイギリス陸軍に志願し、1914年8月15日にブラックウォッチ(王立ハイランド連隊)第3大隊の臨時少尉に任官された。彼は塹壕迫撃砲士官として、敵の塹壕に手榴弾を投下する部隊を率いることになり、その経験を「楽しい」と表現した。1932年の記事では、「人を殺す機会を楽しみ、これを原始人の立派な遺物と見なした」と述べている。彼は1915年2月18日に臨時中尉に、10月18日には臨時大尉に昇進した。

フランスでの勤務中、彼は砲撃により負傷し、スコットランドに送還され、そこでブラックウォッチの新兵に手榴弾の教官として勤務した。1916年にはメソポタミア(イラク)での戦争に参加し、そこで敵の爆弾により重傷を負った。彼は戦場から解放され、インドに送られ、そこで残りの戦争期間を過ごした。彼は1919年にイギリスに戻り、1920年4月1日に任官を辞任し、大尉の階級を保持した。戦闘における彼の獰猛さと攻撃性から、彼の上官は彼を「我が軍で最も勇敢で汚い将校」と評した。彼の連隊の別の高級将校は彼を「狂っている」「いかれている」と呼んだ。

この従軍経験は、ホールデンの思想に大きな影響を与えた。塹壕戦の過酷な現実を目の当たりにし、社会の不平等や既存秩序への疑問を深めた彼は、この時期に社会主義思想に傾倒し、後に共産主義に惹かれることになる。

1.3. Academic career

1919年から1922年まで、ホールデンはニュー・カレッジ、オックスフォードのフェローを務め、その分野での正式な教育は不足していたにもかかわらず、生理学と遺伝学を教え、研究を行った。オックスフォードでの最初の年には、呼吸生理学と遺伝学に関する6つの論文を発表した。その後、ケンブリッジ大学に移り、1923年に新設された生化学の講師に就任し、1932年まで教鞭をとった。ケンブリッジでの9年間、彼は酵素と遺伝学、特に遺伝学の数学的側面に取り組んだ。1932年にカリフォルニア大学の客員教授として勤務中に、王立協会フェローに選出された。

ホールデンは1927年から1937年まで、サリー州マートン・パークのジョン・インズ園芸研究所(後にジョン・インズ・センターと改称)でパートタイムで勤務した。1926年にアルフレッド・ダニエル・ホールが所長に就任した際、彼の最初の課題の一つは、自身の後継者となりうる「遺伝学研究において高い資質を持つ人物」を副所長に任命することであった。ジュリアン・ハクスリーの推薦により、評議会は1927年3月にホールデンを任命した。その条件は、「ホールデン氏はケンブリッジの学期中に隔週で1日と1晩研究所を訪れ、イースターと長期休暇には2ヶ月間連続で滞在し、クリスマス休暇中は自由であること」であった。彼は遺伝学調査担当官を務めた。彼は1930年から1932年まで王立研究所のフラー教授(生理学)を務め、1933年にはユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの遺伝学教授となり、学術キャリアのほとんどをそこで過ごした。ホールは1939年まで引退しなかったため、ホールデンは実際には彼の後継者とはならなかったが、1936年にジョン・インズ研究所を辞任し、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンで最初の生物測定学のウェルドン教授となった。ホールデンは、ジョン・インズ研究所を「イギリスで最も活発な遺伝学研究の場」にするのに貢献したと評価されている。第二次世界大戦中、爆撃を避けるため、1941年から1944年まで彼の研究チームをハートフォードシャーのロザムステッド実験ステーションに移した。1910年にウィリアム・ベイトソンと共に『Journal of Genetics』を創刊したレジナルド・パンネットは、1933年に彼を編集者に招き、彼は死ぬまでその職を務めた。

1.4. Life in India

1956年、ホールデンはユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンを離れ、インドのコルカタ(旧カルカッタ)にあるインド統計研究所(ISI)に入所し、生物統計学部門で勤務した。ホールデンはインドに移住した理由を複数挙げている。公式には、スエズ危機を理由にイギリスを離れたと述べ、「最終的に、私はインドに行く。なぜなら、最近のイギリス政府の行為は国際法に違反すると考えるからだ」と書いた。彼は温暖な気候が自分に良い影響を与え、インドが彼の社会主義的理想を共有していると信じていた。1958年に『The Rationalists Annual』に寄稿した記事「インドへの通過」では、「一つには、私はアメリカ料理よりもインド料理が好きだ。おそらくインドに行く主な理由は、私が興味を持っている種類の科学研究の機会が、イギリスよりもインドの方が優れており、私の教育がイギリスと同じくらいそこで役立つと考えるからだ」と述べている。また、妻ヘレンが泥酔して騒ぎを起こし、罰金支払いを拒否したために大学を解雇されたことも、ホールデンの辞任の引き金となった。彼は「靴下を履くのはもう十分だ」と言って靴下を履くのをやめ、常にインドの民族衣装を身につけていた。

ホールデンは安価な研究に強い関心を持っていた。「インドへの通過」の中で彼は、「もちろん、私の仕事に電子顕微鏡やサイクロトロンなどが必要であれば、インドでは手に入らないだろう。しかし、チャールズ・ダーウィンやウィリアム・ベイトソンが研究に使ったような設備、例えば庭園、庭師、鳩小屋、鳩などは、イギリスよりもインドの方が容易に手に入る」と説明した。彼はジュリアン・ハクスリーにムナグロゲリに関する観察について手紙を書いた。彼はササゲを植物遺伝学研究のモデルとして使用することを提唱した。彼はランタナの花粉媒介に興味を持った。彼はインドの大学が生物学を専攻する学生に数学を諦めさせることを嘆いた。彼は花の対称性の研究に興味を持った。1961年1月、彼はカナダの鱗翅学者ゲイリー・ボッティング(1960年の米国科学博覧会動物学部門優勝者)と友人になり、ヤママユガ属の絹蛾の交配実験の結果を共有するよう誘った。彼と妻ヘレン・スパーウェイ、そして学生のクリシュナ・ドロナマージュは、コルカタのオベロイ・グランド・ホテルにいた際に、ブラウンがホールデン夫妻に、彼女とボッティングには以前から予定されていたイベントがあり、ホールデン夫妻が彼らを称して提案した晩餐会への招待を受けられないと残念そうに辞退したことを伝えた。二人の学生がホテルを去った後、ホールデンは「アメリカの侮辱」と見なしたことに抗議するため、大々的に報じられたハンガー・ストライキを行った。ISIの所長であるP・C・マハラノビスがハンガー・ストライキと予算外の晩餐会の両方についてホールデンを問い詰めた際、ホールデンは職を辞任し(1961年2月)、オリッサ州(現在のオディシャ州)の州都ブヴァネーシュヴァルに新設された生物測定学部門に移った。

ホールデンはインド国籍を取得し、ヒンドゥー教に興味を持ち、菜食主義者になった。1961年、ホールデンはインドを「自由世界に最も近い近似値」と表現した。イェジー・ネイマンは「インドには悪党がかなり多く、考える力のない、うんざりするほど従順な個人が莫大にいて、魅力的ではない」と反論した。ホールデンはこれに対し、

「おそらくインドでは他の場所よりも悪党でいられる自由があるのだろう。ジェイ・グールドのような人々がいた時代のアメリカもそうだった(私の意見では、その頃のアメリカには今日よりも内的な自由があった)。他の人々の『うんざりするほどの従順さ』には限界がある。コルカタの人々は暴動を起こし、路面電車を転倒させ、警察の規則に従うことを拒否する。これはトーマス・ジェファーソンを大いに喜ばせたであろう。彼らの活動はあまり効率的だとは思わないが、それは問題ではない」

と反論した。1962年6月25日にグロフ・コンクリンによって「世界市民」と記述された際、ホールデンは次のように答えた。「確かに私はある意味で世界市民だ。しかし、私はトーマス・ジェファーソンと共に、市民の主要な義務の一つは自国の政府にとって迷惑な存在であることだと信じている。世界政府がないので、私はできない。一方で、私はインド政府にとって迷惑な存在であり、インド政府は多くの批判を許容する美点を持っているが、それに対する反応はかなり遅い。また、私はインド市民であることを誇りに思っている。インドはヨーロッパよりも、ましてやアメリカ、ソ連、中国よりもはるかに多様であり、可能な世界組織にとってより良いモデルである。もちろん崩壊する可能性もあるが、素晴らしい実験だ。だから、私はインド市民としてラベル付けされたい。」

1.5. Personal life

ホールデンは2度結婚しており、最初はシャーロット・ホールデン(旧姓フランケン)、次にヘレン・スパーウェイと結婚した。1924年、ホールデンは『デイリー・エクスプレス』のジャーナリストでジャック・バーゲスと結婚していたシャーロット・フランケンと出会った。ホールデンの『ダイダロス、あるいは科学と未来』の出版後、彼女はホールデンにインタビューし、二人は関係を持つようになった。フランケンはホールデンと結婚するために離婚訴訟を起こし、ホールデンが共同被告として関与したため論争を巻き起こした。さらに、サホートラ・サルカールが報じたように、「彼女が離婚を成立させるため、ホールデンは公然と彼女と不倫した」。ホールデンの行為は「ひどい不道徳」とされ、1925年にケンブリッジ大学のセクス・ヴィリ(6人からなる懲戒委員会)によって大学から正式に解雇された。G・K・チェスタートン、バートランド・ラッセル、W・L・ジョージを含むケンブリッジの教授たちは、大学が教授の私生活のみに基づいてそのような判断を下すべきではないと主張し、ホールデンを擁護した。この解雇は1926年に撤回された。ホールデンとシャーロット・フランケンは1926年に結婚した。1942年に別居した後、1945年に離婚。同年後半に、彼の元博士課程の学生であったヘレン・スパーウェイと結婚した。また、エンジェル・レコードの創設者であるドール・ソリアとも関係を持っていた。

ホールデンはかつて自身について「私は11カ国語を読み、3カ国語で公衆演説ができるが、音楽の才能はない。私はかなり有能な演説家だ」と自慢した。彼には子供がいなかったが、彼と彼の父は妹ナオミの子供たちに大きな影響を与え、そのうちデニス・ミチスン、マードック・ミチスン、アブリオン・ミチスンはそれぞれロンドン大学、エディンバラ大学、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンで生物学の教授となった。

父に触発され、ホールデンはしばしば自己実験を行い、データを取得するために自らを危険にさらした。血液の酸性化の影響をテストするため、彼は希塩酸を飲み、7%の二酸化炭素を含む密閉された部屋に閉じこもり、それが「かなり激しい頭痛を引き起こす」ことを発見した。高レベルの酸素飽和度を研究するある実験では、発作が引き起こされ、脊椎を圧迫骨折する結果となった。彼の減圧室での実験では、彼と彼のボランティアは鼓膜穿孔を患った。しかし、ホールデンは『生命とは何か』の中で、「鼓膜は通常治癒する。そしてもし穴が残っても、いくらか耳が聞こえなくなるが、その耳からタバコの煙を吹き出すことができる。これは社交的な特技だ」と述べている。

ホールデンは学術キャリアの最初から同僚の間で不評を買った。ケンブリッジでは、特に夕食時に彼の無遠慮な行動がほとんどの教授陣を苛立たせた。彼の支持者であるエドガー・エイドリアン(1932年のノーベル生理学・医学賞受賞者)は、トリニティ・カレッジに彼をフェローとして任命するよう説得しかけたが、ホールデンが研究室から4.5 L (1 imp gal)の尿瓶を持って食卓に現れた事件で台無しになった。

1.6. Later life and death

1963年の秋、ホールデンは一連の科学会議のためにアメリカを訪れた。ウィスコンシン大学では、シューアル・ライトが彼のスピーチの前に彼を紹介し、ホールデンの多くの業績を挙げたが、ホールデンは謙虚に、もし「ホールデン」という言及がすべて「ライト」に置き換えられていれば、その紹介はもっと正確だっただろうと述べた。フロリダでは、1920年代に彼自身の理論とは全く独立して原始スープ理論を発展させたロシアの生化学者アレクサンドル・オパーリンと最初で最後の出会いを果たした。その時、彼はお腹の痛みを感じ始めた。

ホールデンは診断のためにロンドンへ行った。彼は結腸直腸癌と診断され、1964年2月に手術を受けた。その頃、フィリップ・ダリーは、シューアル・ライトや2度のノーベル賞受賞者であるライナス・ポーリングを含む著名な存命科学者に関するBBCのドキュメンタリーを制作していた。ダリーのチームは病院でホールデンにドキュメンタリーのプロフィールについてアプローチしたが、ホールデンは撮影されたインタビューの代わりに、自身の死亡記事を提供した。その冒頭の行は次の通りである。

私は自慢から始めよう。私は今日生きている中で最も影響力のある人物の一人だと信じている。権力は全く持っていないが。説明させてほしい。1932年、私はヒトの遺伝子の突然変異率を推定した最初の人物だった。

彼はまた、病院で自身の不治の病を嘲笑するコミカルな詩も書いた。それは友人たちによって読まれ、ホールデンが生涯貫いた一貫した不敬な態度を高く評価した。この詩は1964年2月21日号の『ニュー・ステイツマン』に初めて掲載され、次の通りである。

癌は面白いもの:

ホメロスの声があればいいのに

直腸癌を歌うために

これは実際、トロイが略奪された時よりも

多くの男を殺す...

...癌が人を殺すことは知っているが、

車や睡眠薬もそうだ。

そして、汗をかくほど苦しむこともあるが、

ひどい歯や未払いの借金もそうだ。

少しの笑いは、きっと、

治療を早めるだろう。

だから患者として、私たちも協力しよう

外科医が私たちを健康にするのを助けるために。

彼は自身の遺体がラングラヤ医科大学、カキナダで医学研究と教育のために使用されることを遺言した。

私の身体は生前も死後も両方の目的で使われてきた。私が存在し続けるかどうかにかかわらず、私はもはやそれを使う必要がない。他者に使われることを望む。もし可能であれば、その冷凍費用を私の遺産から最初に支払うべきである。

ロンドンでの手術は成功したと宣言された。しかし、6月にインドに戻った後、症状が再発し、8月にはインドの医師たちが彼の状態が末期であることを確認した。9月7日にジョン・メイナード=スミスに宛てて、「かなり早く死ぬ見込みに特に動揺はしていない。しかし(手術をしたイギリスの医師に)非常に怒っている」と書いた。

彼は1964年12月1日にブヴァネーシュヴァルで死去した。その日、BBCは彼の自己死亡記事を「J・B・S・ホールデン教授、死亡記事」として放送した。彼の遺言に従い、遺体はカキナダに移され、ヴィッサ・ラーマチャンドラ・ラオが病理解剖と遺体の一部保存を行った。彼の骨格と臓器は、ラングラヤ医科大学病理学部にあるホールデン博物館で一般公開されている。

2. Scientific Contributions

ホールデンは、生物学、遺伝学、進化論、生化学、生理学といった多様な科学分野に多大な貢献をした。彼の研究は、現代生物学の基礎を築き、その後の科学の発展に大きな影響を与えた。

2.1. Population genetics and evolutionary theory

ホールデンは、ロナルド・フィッシャー、シューアル・ライトと共に、集団遺伝学の数学的理論を構築した主要な3人の科学者の一人である。これにより、彼は20世紀初頭の現代進化総合説において重要な役割を果たした。彼はメンデル遺伝学を数学的に説明することで、自然選択を進化の中心的なメカニズムとして再確立した。

彼は1924年から1934年にかけて、『Biological Reviews』、『Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society』、『Genetics』などの学術誌に掲載された10編の論文シリーズ「自然選択と人工選択の数学的理論」を執筆し、遺伝子頻度の変化の方向と速度に関する式を導き出し、自然選択と突然変異、移動の相互作用を分析した。このシリーズに基づいた講義を1931年にウェールズ大学で行い、その内容は1932年の著書『進化の要因』にまとめられた。

彼の1924年の論文シリーズの最初の論文は、特にオオシモフリエダシャクの進化における自然選択の速度を扱っている。彼は、環境条件が優性形質(この場合は黒いメラニズム型)または劣性形質(灰色の野生型)のいずれかの増加または減少を有利にする可能性があると予測した。1848年にこの現象が発見されたマンチェスターのような煤けた環境では、「優性形の繁殖力が劣性形よりも50%大きくなければならない」と予測した。彼の推定によれば、1848年に優性形が1%、1898年に約99%であったと仮定すると、「変化には48世代が必要であり...わずか13世代で優性形が多数派になる」とされた。このような数学的予測は、自然界における自然選択としてはありそうもないと考えられていたが、後にバーナード・ケトルウェルが1953年から1958年にかけて行った精巧な実験(ケトルウェルの実験)によって証明された。ホールデンの予測は、ケンブリッジの遺伝学者マイケル・マジェラスが2001年から2007年にかけて行った実験によってさらに裏付けられた。

彼の統計的人類遺伝学への貢献には、ヒトの連鎖地図の推定に最尤法を用いた最初の方法、ヒトの突然変異率を推定する先駆的な方法、ヒトの突然変異率の最初の推定(X連鎖血友病遺伝子の場合、遺伝子あたり世代あたり2 × 10-5の突然変異)、そして「自然選択のコスト」という概念の最初期の提唱が含まれる。彼は1932年の著書『進化の要因』でヒトの突然変異率を最初に推定した。ジョン・インズ園芸研究所では、倍数体のための複雑な連鎖理論を発展させ、植物色素の生化学的および遺伝学的研究により、遺伝子と酵素の関係の考え方を拡張した。

2.2. Genetics and human biology

1904年、アーサー・ダキンフィールド・ダービシャーは、ヤマトハツカネズミとアルビノマウスの間のメンデル遺伝をテストする実験に関する論文を発表した。ホールデンがこの論文に出会ったとき、ダービシャーが実験における遺伝子連鎖の可能性を見落としていることに気づいた。ケンブリッジ大学の生物学教授レジナルド・パンネットから助言を求めた後、彼は論文を書く準備ができていたが、それは独立した実験の後であった。妹のナオミ・ミチスンと、彼より1歳年上の友人であるアレクサンダー・ダルゼル・スプラントと共に、1908年にモルモットとハツカネズミを用いて実験を開始した。1912年までに報告書が完成し、論文は『Journal of Genetics』に「マウスにおける重複(予備報告)」と題して1915年12月に発表された。これは哺乳類における遺伝子連鎖の最初の実証となり、特定の遺伝的形質が一緒に遺伝する傾向があることを示した(これは後に染色体上でのそれらの近接によるものであることが発見された)。(1912年から1914年の間に、遺伝子連鎖はキイロショウジョウバエ、カイコ、植物で報告されていた。)

この論文がホールデンの第一次世界大戦中の従軍中に書かれたため、ジェームズ・F・クロウはそれを「最前線の塹壕で書かれた最も重要な科学論文」と呼んだ。ホールデンは、「ブラックウォッチの最前線から科学論文を完成させた唯一の将校」であったと回想している。スプラントもホールデンと同様に第一次世界大戦の開始時にベッドフォードシャー連隊第4大隊に入隊し、1915年3月17日のヌーヴ・シャペルの戦いで戦死した。この知らせを受けて、ホールデンは論文を出版のために提出し、その中で「戦争のため、残念ながら私たちの一人(A・D・S)はすでにフランスで戦死したため、時期尚早に出版する必要があった」と述べている。彼はまた、1921年にニワトリで、そして1937年にはジュリア・ベルと共にヒトで連鎖を実証した最初の人物でもあった。

2.3. Biochemistry and physiology

父の足跡をたどり、ホールデンの最初の出版物は『The Journal of Physiology』におけるヘモグロビンによるガス交換のメカニズムに関するものであり、その後、彼はpH緩衝液としての血液の化学的特性に取り組んだ。彼は腎臓機能のいくつかの側面と排泄のメカニズムを調査した。

1925年、ジョージ・エドワード・ブリッグスと共に、ホールデンは1903年のヴィクトル・アンリの酵素反応速度論の法則(1913年のミカエリス・メンテンの式としてよく知られている)の新しい解釈を導き出した。レオノール・ミカエリスとモード・メンテンは、酵素(触媒)と基質(反応物)がその複合体と急速に平衡状態にあり、その後解離して生成物と遊離酵素を生成すると仮定した。対照的に、ほぼ同時期にドナルド・ヴァン・スライクとG・E・カレンは、結合段階を不可逆反応として扱った。ブリッグス・ホールデン方程式は、以前の2つの方程式と同じ代数形式であったが、彼らの導出は、中間複合体(または複合体群)の濃度が変化しない定常状態近似に基づいている。その結果、「ミカエリス定数」(Km)の微視的な意味が異なる。一般的にミカエリス・メンテン動力学として言及されるが、現在のモデルのほとんどは通常、ブリッグス・ホールデン導出を使用している。

2.4. Origin of life

1929年、ホールデンは『The Rationalist Annual』に掲載された8ページの記事「生命の起源」で、生命の起源に関する現代的な概念を導入した。彼は原始の海を、無機化合物が混じり合った「広大な化学実験室」として記述し、それは有機化合物が形成されうる「熱く希薄なスープ」のようであった。太陽エネルギーのもと、二酸化炭素、アンモニア、水蒸気を含む嫌気性大気は、様々な有機化合物、すなわち「生きている、あるいは半ば生きているもの」を生み出した。最初の分子は互いに反応してより複雑な化合物を生成し、最終的に細胞の構成要素となった。ある時点で、自己複製する核酸を内包する「油膜」のようなものが生成され、それが最初の細胞となった。ジョン・デズモンド・バーナルはこの仮説を「バイオポイエシス(biopoiesis)」または「バイオポエシス(biopoesis)」と名付けた。これは、自己複製するが生命のない分子から生命体が生じる過程を指す。ホールデンはさらに、ウイルスが前生物的スープと最初の細胞との中間的な存在であったと仮説を立てた。彼は、前生物的生命は「最初の細胞に基本的な単位の適切な集合体が集まるまで、何百万年もの間ウイルス段階にあった」と主張した。この考えは一般的に「荒唐無稽な憶測」として退けられた。

アレクサンドル・オパーリンは1924年にロシア語で同様の考えを提唱していた(英語では1936年に出版)。この仮説は、1953年の古典的なミラーとユーリーの実験によってある程度の経験的裏付けを得た。それ以来、原始スープ理論(オパーリン・ホールデン仮説)は、生命の起源の研究における基礎となっている。

オパーリンの理論は1936年の英語版が出版されて初めて広く知られるようになったが、ホールデンはオパーリンの独創性を認め、「オパーリン教授が私よりも優先権を持っていることはほとんど疑いない」と述べた。

2.5. Key scientific concepts

ホールデンは、その名を冠するいくつかの重要な科学的概念を提唱した。

- ホールデンの原理:彼の随筆「適切な大きさであることについて」(On Being the Right Size)で述べられたもので、動物の大きさはその身体的装備を決定するという概念である。「昆虫は非常に小さいため、酸素を運ぶ血流を持たない。細胞が必要とするわずかな酸素は、空気の単純な拡散によって体内に吸収される。しかし、より大きな動物は、すべての細胞に到達するために複雑な酸素ポンプと分配システムを必要とする。」

- ホールデンの篩:1927年、ホールデンは、選択が主にヘテロ接合体に作用するため、新たに生じた優性突然変異は、劣性突然変異よりもはるかに固定されやすいと指摘した。このメカニズムは現在「ホールデンの篩」と呼ばれている。これは、大きな他家受精集団における新しい突然変異からの適応が、主に非劣性有益突然変異の固定を介して進行するという期待につながる。

- ホールデンの規則:1922年にホールデンが提唱したもので、異なる系統の動物の雑種第一代において、一方の性のみに現れない、少ない、あるいは不妊といった異常が見られる場合、そちらの性が異型配偶子性(例えば、ヒトでいえばXYの性染色体を持つ男性)であるという法則である。

- ホールデンのジレンマ:1957年、ホールデンは有益な進化の速度に限界があることを明確に述べた。この考えは今日でも議論されている。

彼はまた、「クローン」や「体外発生」といった用語を造語した。水素経済、シス作用性およびトランス作用性の調節、カップリング反応、分子反発、ダーウィン(進化の単位)、生物のクローン化といった概念も提唱した。

2.6. Malaria and sickle-cell anemia

ホールデンは、ヒトにおける遺伝性疾患と感染症の間の進化的関連性を最初に認識した人物である。様々な状況や疾患におけるヒトの突然変異率を推定する中で、彼はサラセミアのような赤血球に発現する突然変異が、マラリアのような致死的な感染症が風土病となっている熱帯地域にのみ広く見られることに注目した。彼はさらに、これらが自然選択にとって有利な形質(鎌状赤血球形質のヘテロ接合遺伝)であり、個人をマラリア感染から保護すると観察した。

彼は1948年にストックホルムで開催された第8回国際遺伝学会議で「ヒト遺伝子の突然変異率」というテーマで自身の仮説を発表した。彼は、マラリア風土病地域に住むヒトの遺伝性疾患が、マラリア感染に対して比較的免疫を与える状態(表現型)を提供すると提唱した。彼は1949年に発表された専門論文でこの概念を形式化し、予言的な声明を発表した。「貧血のヘテロ接合体の血球は正常よりも小さく、低張液に対してより抵抗力がある。彼らがマラリアを引き起こすスポロゾイトによる攻撃に対してもより抵抗力があることは、少なくとも考えられることである。」これは「ホールデンのマラリア仮説」、あるいは簡潔に「マラリア仮説」として知られるようになった。この仮説は最終的に、アンソニー・C・アリソンによって1954年に鎌状赤血球貧血症の場合に確認された。

3. Political and Social Views

ホールデンは、その科学的業績だけでなく、政治的・社会的見解においても大きな影響力を持っていた。社会主義者、マルクス主義者としての彼の思想は、科学と社会のあり方に対する彼の批判的な視点を形成した。

3.1. Socialism and Marxism

ホールデンは第一次世界大戦中に社会主義者となり、スペイン内戦ではスペイン第二共和政を支持し、1937年にはイギリス共産党の公然たる支持者となった。彼は実用的な弁証法的唯物論的マルクス主義者であり、『デイリー・ワーカー』に多くの記事を執筆した。彼の著書『適切な大きさであることについて』では、「特定の産業の国有化は最大の国家では明白な可能性であるが、ゾウが宙返りしたり、カバが垣根を飛び越えたりするのを想像するよりも、完全に社会化された大英帝国やアメリカ合衆国を想像するのは容易ではない」と書いている。

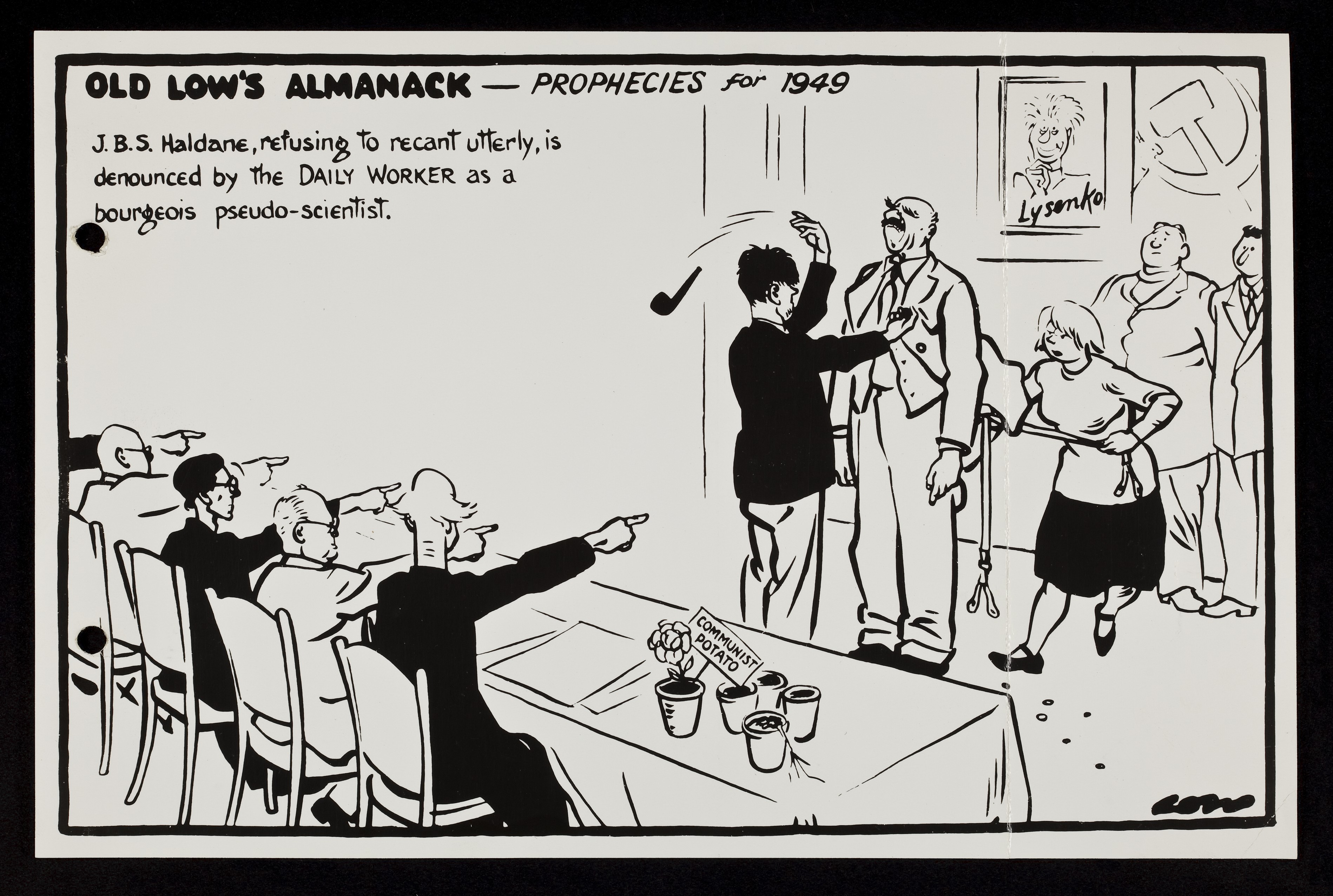

1938年、ホールデンは熱狂的に「私はマルクス主義が真実であると考える」と宣言した。彼は1942年に共産党に入党した。彼はルイセンコ主義の台頭とソ連における遺伝学者の迫害(反ダーウィン主義的であり、遺伝学の政治的抑圧は弁証法的唯物論と相容れない)について発言するよう圧力を受けた。彼は自身の論争の焦点をイギリスに移し、科学研究の財政的後援への依存を批判した。1941年、彼は友人であり同僚の遺伝学者であるニコライ・ヴァヴィロフのソ連での裁判について次のように書いた。

ソ連の遺伝学者間の論争は、主にヴァヴィロフに代表される、事実の収集に主に関心を持つ学術科学者と、結果を求める人物、すなわちルイセンコに代表される人物との間のものだった。それは悪意をもってではなく、友好的な精神で行われた。ルイセンコは(1939年10月の議論で)次のように述べた。「重要なのは論争することではない。科学的に練られた計画に基づいて友好的に協力しよう。明確な問題を取り上げ、ソ連農業人民委員会の課題を受け入れ、それを科学的に達成しよう。ソ連の遺伝学全体は、これら対照的な二つの視点の統合への成功した試みである。」

第二次世界大戦の終わりまでに、ホールデンはソ連体制の明確な批判者となった。彼は共産党候補として議会に立候補することを検討した後、1950年に党を離れた。彼はヨシフ・スターリンを依然として尊敬しており、1962年には彼を「非常に偉大な人物であり、非常に良い仕事をした」と評した。ホールデンは、ピーター・ライトやチャップマン・ピンチャーを含む著者たちによって、ソ連のGRUのスパイであり、コードネームは「インテリゲンツィア」であったと非難されている。

3.2. Views on science and society

ホールデンは、科学と社会のあり方について独自の視点を持っていた。

3.3. Human cloning

ホールデンは、人間クローンの遺伝的基礎と、最終的な優良個体の人工繁殖について最初に考えた人物である。このために彼は「クローン」と「クローン化」という用語を導入した。これは20世紀初頭から農業で使われていた「クロン」(ギリシャ語のklōn、小枝に由来)という古い用語を修正したものである。彼は1963年のチバ財団シンポジウム「人間とその未来」における「今後1万年間の人類種の生物学的可能性」という演説でこの用語を導入した。彼は次のように述べた。

いくつかのヒト細胞株が、正確に化学組成が既知の培地で培養できることは非常に有望である。おそらく最初のステップは、『すばらしい新世界』のように、単一の受精卵からクローンを生産することになるだろう...

人間は正しい道を選ぶ前にあらゆる間違いを犯すという一般原則に基づけば、我々は間違いなく間違った人物(例えばヒトラーのような)をクローン化するだろう...

クローン化が可能であると仮定すれば、ほとんどのクローンは少なくとも50歳以上の人物から作られると予想する。ただし、アスリートやダンサーはより若くしてクローン化されるだろう。彼らは社会的に許容される業績で秀でたとされる人物から作られるだろう。

3.4. Ectogenesis and in vitro fertilisation

彼の随筆『ダイダロス、あるいは科学と未来』(1924年)は、彼が体外発生と呼んだ体外受精の概念を提示した。彼は体外発生を、より優れた個人(優生学)を創造するためのツールとして構想した。ホールデンの研究は、オルダス・ハクスリーの『すばらしい新世界』(1932年)に影響を与え、ジェラルド・ハードにも賞賛された。科学に関する様々な随筆は、1927年に『可能な世界』という題名で一巻にまとめられ出版された。彼の著書『A.R.P.(空襲対策)』(1938年)は、人体へのストレスの影響に関する生理学的研究と、スペイン内戦中の空襲経験を組み合わせ、第二次世界大戦中にイギリスが耐えるであろう空襲の可能性のある影響について科学的に記述したものである。

3.5. Criticism of C. S. Lewis

オラフ・ステープルドン、チャールズ・ケイ・オグデン、アイヴァー・アームストロング・リチャーズ、ハーバート・ジョージ・ウェルズと共に、ホールデンはC・S・ルイスから科学主義であると非難された。ホールデンはルイスと彼の宇宙三部作を「科学の完全な誤解と、人類の軽蔑」として批判した。ホールデンは子供向けの著書『魔法つかいのリイキーさん』(1937年)を執筆し、その中には「魔法使いとの食事」「魔法使いの一日」「リイキーさんのパーティー」「ネズミ」「金の歯を持つヘビ」「私の魔法の襟ボタン」といった物語が収められている。後の版ではクエンティン・ブレイクによる挿絵が特徴となっている。ホールデンはまた、ルイスの神の存在に関する議論を批判する随筆「さらなる反ルイス石」を執筆した。これはルイサイト(毒ガス)とそのジメルカプロール(解毒剤)への言及である。

3.6. Hydrogen-generating windmills

1923年、ケンブリッジで行われた「科学と未来」と題する講演で、ホールデンはイギリスにおける発電用石炭の枯渇を予見し、水素を生成する風車のネットワークを提案した。これは、水素経済に基づく再生可能エネルギー経済の最初の提案である。

3.7. Scientists

インドで死去する直前に出版された『略伝』の中で、ホールデンは、将来有望な科学者として4人の親しい同僚を挙げた。T・A・デイヴィス、ドロナマージュ・クリシュナ・ラオ、スレシュ・ジャヤカール、S・K・ロイである。

4. Evaluation and Legacy

ホールデンの科学的業績は、学界と社会に計り知れない影響を与えた。彼の研究は、集団遺伝学や進化生物学の発展に不可欠な基盤を提供し、その先見性は今日でも高く評価されている。

4.1. Scientific legacy and influence

ホールデンは、ピーター・メダワーに「私が知る中で最も賢い人物」と呼ばれた。テオドシウス・ドブジャンスキーによれば、「ホールデンは常に特異な人物として認識されていた」。エルンスト・マイヤーは彼を「博学者」と評し(他の人々も同様に)、マイケル・J・D・ホワイトは彼を「同世代で、おそらく今世紀で最も博識な生物学者」と評した。ジェームズ・ワトソンは彼を「イギリスで最も賢く、最も風変わりな生物学者」と評し、サホートラ・サルカールは彼を「おそらく今世紀(20世紀)で最も先見の明のある生物学者」と評した。ケンブリッジの学生によれば、「彼は知るべきことすべてを知っている最後の人物のように見えた」。彼は死後も役立つことを望み、自身の遺体を医学研究のために遺贈した。

4.2. Awards and honors

ホールデンは1932年に王立協会フェローに選出された。フランス政府は1937年に彼にレジオンドヌール勲章を授与した。1952年には王立協会からダーウィン・メダルを受賞した。1956年にはグレートブリテン人類学研究所のハクスリー記念メダルを授与された。1961年にはアッカデーミア・ナツィオナーレ・デイ・リンチェイからフェルトリネッリ賞を受賞した。また、名誉理学博士号、ニュー・カレッジ、オックスフォードの名誉フェローシップ、そしてアメリカ合衆国の全米科学アカデミーのキンバー賞も受賞した。1958年にはロンドン・リンネ学会の権威あるダーウィン=ウォレス・メダルを授与された。

4.3. Criticism and controversy

ホールデンは、その人生においていくつかの批判と論争に直面した。1925年には、ジャーナリストのシャーロット・フランケンとの不倫が原因で「ひどい不道徳」とされ、ケンブリッジ大学から一時的に解雇されたが、これは後に撤回された。

また、彼はソビエト連邦のスパイであったという疑惑も浮上した。ピーター・ライトやチャップマン・ピンチャーといった著者たちは、彼が「インテリゲンツィア」というコードネームのソ連GRUスパイであったと非難している。

4.4. Cultural impact and popularization

ホールデンが1927年から1937年まで勤務したジョン・インズ・センターでは、彼の栄誉を称えて「ホールデン講演」が開催されている。また、遺伝学協会の「JBSホールデン講演」も彼の名にちなんで名付けられている。

オルダス・ハクスリーの小説『道化芝居』(1923年)では、ホールデンは「実験に没頭しすぎて友人が妻を寝取っていることに気づかない生物学者」として、強迫的な自己実験者としてパロディ化された。

5. Quotes

ジョン・バードン・サンダースン・ホールデンが残した有名な言葉や引用は、彼の思想や人となりを伝えている。

- ある神学者が、創造主の創造物から創造主の心について何が推測できるかと尋ねた際、彼が与えた(おそらく真偽不明の)返答として有名である。「カブトムシに対する異常なほどの愛着だ」。あるいは、「星とカブトムシに対する異常なほどの愛着だ」と答えることもあったという。

- 「私自身の疑念は、宇宙は我々が想像する以上に奇妙であるだけでなく、我々が想像できる以上に奇妙であるということだ。」

- 「精神が単なる物質の副産物であるとは、私には非常にありそうもないことのように思われる。もし私の精神過程が脳内の原子の動きによって完全に決定されるのであれば、私の信念が真実であると考える理由はない。それらは化学的には健全かもしれないが、それが論理的に健全であることにはならない。したがって、私の脳が原子で構成されていると考える理由もない。」

- 「目的論は生物学者にとって愛人のようなものだ。彼女なしでは生きられないが、公の場で彼女と一緒にいるのを見られたくない。」

- 「私は約15年間胃炎を患っていたが、レーニンや他の著者の本を読んで、私たちの社会の何が間違っているのか、どうすればそれを治せるのかが分かった。それ以来、酸化マグネシウムは必要なくなった。」

- 「私は、受け入れの過程が通常通り4つの段階を経るだろうと推測する。(i)これは無価値なナンセンスだ。(ii)これは興味深いが、ひねくれた視点だ。(iii)これは真実だが、全く重要ではない。(iv)私はいつもそう言っていた。」

- 「インド全体で310種、238属、62科、19の異なる目。それらすべてがノアの箱舟に乗っていた。そしてこれはインドだけで、しかも『鳥』だけだ。」

- 「九官鳥の愚かさは、鳥においても人間においても、言語能力と実践能力がそれほど高く相関していないことを示している。教科書の1ページを繰り返すことができる学生は最優秀の成績を収めるかもしれないが、研究を行うことはできないかもしれない。」

- 溺れている兄弟のために命を投げ出すか問われた際、ホールデンはハミルトンの法則を予示するかのように、「2人の兄弟か8人のいとこ」と答えたとされる。

6. Selected publications

ホールデンの主要な出版物を以下に示す。

| 年 | タイトル | 備考 |

|---|---|---|

| 1924 | Daedalus; or, Science and the Future | ケンブリッジのヘレティクスで1923年2月4日に発表された論文 |

| 1924年以降 | A Mathematical Theory of Natural and Artificial Selection | 1924年から始まった一連の論文 |

| 1925 | A note on the kinetics of enzyme action | G.E.ブリッグスとの共著 |

| 1925 | Callinicus: A Defence of Chemical Warfare | |

| 1927 | Possible Worlds and Other Essays | 「適切な大きさであることについて」などが含まれる |

| 1929 | "The origin of life" | 『Rationalist Annual』に掲載 |

| 1929 | Animal Biology | |

| 1929 | The Sciences and Philosophy | 父ジョン・スコット・ホールデンとの共著 |

| 1930 | Enzymes | |

| 1931 | Mathematical Darwinism: A discussion of the genetical theory of natural selection | |

| 1932 | The Inequality of Man, and Other Essays | |

| 1932 | The Causes of Evolution | |

| 1933 | Science and Human Life | |

| 1934 | Science and the Supernatural: Correspondence with Arnold Lunn | |

| 1934 | Fact and Faith | |

| 1934 | Human Biology and Politics | |

| 1934 | "A Contribution to the Theory of Price Fluctuations" | 『The Review of Economic Studies』に掲載 |

| 1937 | My Friend Mr Leakey | 邦題『魔法つかいのリイキーさん』 |

| 1937 | "A Dialectical Account of Evolution" | 『Science & Society』に掲載 |

| 1937 | "View on race and eugenics: propaganda or science?" | 『The Eugenics Review』に掲載 |

| 1937 | The Linkage between the Genes for Colour-blindness and Haemophilia in Man | ジュリア・ベルとの共著 |

| 1938 | Air Raid Precautions (A.R.P.) | |

| 1938 | Heredity and Politics | |

| 1938 | "Reply to A.P. Lerner's Is Professor Haldane's Account of Evolution Dialectical?" | 『Science & Society』に掲載 |

| 1939 | The Marxist Philosophy and the Sciences | |

| 1939 | Preface to Engels' Dialectics of Nature | フリードリヒ・エンゲルスの『自然の弁証法』への序文 |

| 1940 | Science and Everyday Life | |

| 1940 | "Lysenko and Genetics" | 『Science & Society』に掲載 |

| 1940 | "Why I am a Materialist" | 『Rationalist Annual』に掲載 |

| 1940 | "The Laws of Nature" | 『Rationalist Annual』に掲載 |

| 1941 | Science in Peace and War | |

| 1941 | New Paths in Genetics | |

| 1943 | Heredity & Politics | |

| 1945 | Why Professional Workers should be Communists | |

| 1947 | Adventures of a Biologist | |

| 1947 | Science Advances | |

| 1947 | What is Life? | 邦題『人間とはなにか』 |

| 1947 | A new estimate of the linkage between the genes for colourblindness and haemophilia in Man | C.A.B.スミスとの共著 |

| 1951 | Everything Has a History | |

| 1954 | "The Origins of Life" | 『New Biology』に掲載 |

| 1954 | The Biochemistry of Genetics | |

| 1955 | "Origin of Man" | 『Nature』に掲載 |

| 1956 | "Natural selection in man" | 『Acta Genetica et Statistica Medica』に掲載 |

| 1957 | "The cost of natural selection" | 『Journal of Genetics』に掲載 |

| 1964 | "Cancer's a Funny Thing" | 『New Statesman』に掲載 |

7. See also

- 優生学

- 集団遺伝学

- 原始スープ

- 水素経済

- クローン

- 体外受精