1. 生涯

ジョン・ヘンリー・コンスタンティン・ホワイトヘッドの生涯は、インドでの幼少期から始まり、イギリスとアメリカでの学術的なキャリアを通じて、数学の発展に多大な貢献をした。

1.1. 出生と幼少期

ホワイトヘッドは1904年11月11日、当時イギリス領インドのマドラス(現在のチェンナイ)で生まれた。彼の父はオックスフォード大学で数学を学んだマドラス主教のヘンリー・ホワイトヘッド司教であり、哲学者のアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドとイソベル・ダンカンの甥にあたる。幼少期はオックスフォードで育ち、知的で学問的な家庭環境の中で成長した。

1.2. 教育

ホワイトヘッドは名門イートン・カレッジで学び、その後オックスフォード大学のベイリオル・カレッジで数学を専攻した。オックスフォードでの学業を終えた後、1929年にはアメリカ合衆国のプリンストン大学で博士課程に進んだ。彼の博士論文は「射影空間の表現(The representation of projective spaces)」と題され、1930年にオズワルド・ヴェブレンの指導のもとで完成した。プリンストン滞在中には、著名な数学者ソロモン・レフシェッツとも共同で研究を行った。

1.3. 初期キャリア

学術の道に進む前に、ホワイトヘッドは証券仲介人としてバックマスター・アンド・ムーア社で約1年間働いた。この短い期間の経験は、彼のその後の学術的なキャリアとは対照的であるが、多様な経験が彼の人間形成に影響を与えた可能性も指摘されている。

1.4. 第二次世界大戦中の活動

第二次世界大戦中、ホワイトヘッドはイギリスの戦争遂行に貢献した。彼は潜水艦戦に関するオペレーションズ・リサーチに従事し、数学的な手法を用いて軍事戦略の最適化に貢献した。その後、彼はブレッチリー・パークの暗号解読チームに加わった。1945年までに、彼はマックス・ニューマンが率いる「ニューマンリー」と呼ばれるセクションで働く約15人の数学者の一人となり、機械的な方法を用いてドイツのテレプリンター暗号を解読する任務にあたった。この作業には、初期のデジタル電子計算機であるコロッサス・マシンが使用された。彼のこの活動は、連合国側の勝利に不可欠な情報戦の一翼を担い、民主主義と自由を守るための重要な貢献であった。

1.5. 学術キャリアと役職

1933年、ホワイトヘッドは母校であるベイリオル・カレッジのフェロー(特別研究員)に就任した。1936年には、オックスフォード大学の学生数学会である「インバリアント・ソサエティ」を共同で設立し、若手数学者の育成にも尽力した。1947年から1960年にかけては、オックスフォード大学のモードリン・カレッジでウェイエンフリート純粋数学教授を務めた。また、1953年から1955年までロンドン数学会の会長を務めるなど、イギリス数学界の要職を歴任し、数学コミュニティの発展に大きく貢献した。

1.6. 私生活

1934年、ホワイトヘッドはコンサートピアニストのバーバラ・スミスと結婚した。バーバラは慈善家エリザベス・フライの玄孫であり、テノール歌手ピーター・ピアーズのいとこでもあった。夫妻には2人の息子がいた。彼の私生活は、公的な業績の陰で、家族との絆を大切にする側面も持ち合わせていた。

2. 主要な業績と活動

ホワイトヘッドの数学的業績は、代数トポロジー、特にホモトピー理論の分野に多大な影響を与えた。彼の研究は、数学の基礎概念を再定義し、新たな研究領域を切り開いた。

2.1. 数学的業績

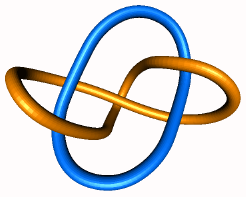

ホワイトヘッドの最も重要な業績の一つは、CW複体の定義である。これは、ホモトピー理論において標準的な枠組みとなり、位相空間の構造を理解するための強力なツールを提供した。彼はまた、後に代数的K理論と密接に関連して発展する単純ホモトピー理論の概念を導入した。ホワイトヘッド積は、ホモトピー理論における重要な演算であり、空間のホモトピー群の非可換な側面を捉えるために用いられる。アーベル群に関するホワイトヘッド問題は、後にサハロン・シェラハによって独立性証明として解決された。さらに、彼は交叉加群の定義も行った。

2.2. 主要な貢献分野

ホワイトヘッドは、微分位相幾何学、特に三角分割とその関連する滑らかな構造に重要な貢献をした。彼の位相幾何学とポアンカレ予想への関心は、ホワイトヘッド多様体の創出につながった。これらの業績は、位相空間の幾何学的性質と代数的性質を結びつける上で極めて重要であり、現代数学における両分野の発展に不可欠な基盤を提供した。

3. 著作および出版物

ホワイトヘッドは数多くの重要な論文を発表し、その多くが数学界の基礎を形成する古典となっている。彼の代表的な著作は以下の通りである。

- J. H. C. Whitehead, 「C1-複体について(On C1-Complexes)」, 『アンナルズ・オブ・マスマティクス』第2シリーズ41巻4号, 1940年10月, 809-824頁。

- J. H. C. Whitehead, 「結合行列、核、ホモトピー型について(On incidence matrices, nuclei and homotopy types)」, 『アンナルズ・オブ・マスマティクス』第2シリーズ42巻, 1941年, 1197-1239頁。

- J. H. C. Whitehead, 「組合せホモトピー. I.(Combinatorial homotopy. I.)」, 『アメリカ数学会報』55巻, 1949年, 213-245頁。

- J. H. C. Whitehead, 「組合せホモトピー. II.(Combinatorial homotopy. II.)」, 『アメリカ数学会報』55巻, 1949年, 453-496頁。

- J. H. C. Whitehead, 「ある完全列(A certain exact sequence)」, 『アンナルズ・オブ・マスマティクス』第2シリーズ52巻, 1950年, 51-110頁。

- J. H. C. Whitehead, 「単純ホモトピー型(Simple homotopy types)」, 『アメリカン・ジャーナル・オブ・マスマティクス』72巻, 1950年, 1-57頁。

- ソーンダース・マックレーン、J. H. C. Whitehead, 「複体の3型について(On the 3-type of a complex)」, 『米国科学アカデミー紀要』36巻, 1950年, 41-48頁。

- J. H. C. Whitehead, 「ユークリッド空間における横断的場を持つ多様体(Manifolds with Transverse Fields in Euclidean Space)」, 『アンナルズ・オブ・マスマティクス』73巻, 1961年, 154-212頁(死後出版)。

4. 影響と評価

ホワイトヘッドの業績は、数学界に永続的な影響を与え、彼の死後もその重要性は増し続けている。

4.1. 肯定的評価

ロンドン数学会は、ホワイトヘッドの功績を称え、彼の名を冠した2つの賞を設立した。一つは毎年複数の受賞者に贈られるホワイトヘッド賞であり、もう一つは隔年で授与されるシニア・ホワイトヘッド賞である。これらの賞は、彼の数学への貢献と、未来の数学者を育成する上で果たした役割を高く評価するものである。

ジョゼフ・J・ロットマンは、彼の著書『代数トポロジー入門』において、ホワイトヘッドの知性を称賛し、「代数トポロジーの教科書はすべて、クラインの壺の定義で終わるか、J. H. C. ホワイトヘッドへの個人的な通信であるか、という冗談がある」と述べている。これは、彼の研究が代数トポロジーのほぼすべての側面に浸透していることを示唆している。

1950年代後半、ホワイトヘッドは当時ペルガモン・プレスの会長であったロバート・マクスウェルに、新しい学術誌『トポロジー』の創刊を提案した。ホワイトヘッドは創刊号が1962年に発行される前に死去したが、この雑誌は現在もトポロジー分野の主要な出版物の一つとして、彼の先見の明と数学コミュニティへの貢献を物語っている。

4.2. 批判と論争

ホワイトヘッドの行動、決定、思想に関連する広範な批判や歴史的な論争は、公にはほとんど記録されていない。彼の学術的キャリアと公的な活動は、概ね高い評価を受けている。

4.3. 後世への影響

ホワイトヘッドが導入したCW複体や単純ホモトピー理論といった概念は、現代の代数トポロジーにおける標準的なツールとなり、後続の研究者たちに多大な影響を与えた。彼の理論は、K理論や微分位相幾何学など、他の数学分野の発展にも寄与し、数学の様々な領域における新たな発見の道を拓いた。彼の業績は、数学が単なる抽象的な学問ではなく、科学技術の進歩と社会の発展に不可欠な基盤であることを示している。

5. 死去

ホワイトヘッドは1960年5月8日、アメリカ合衆国ニュージャージー州プリンストン大学訪問中に、無症状の心臓発作により55歳で死去した。彼の突然の死は、数学界にとって大きな損失であった。

6. 関連項目

- ホモトピー理論

- 代数トポロジー

- CW複体

- ホワイトヘッド積

- ホワイトヘッド問題

- ホワイトヘッド多様体

- 交叉加群

- ブレッチリー・パーク