1. 概要

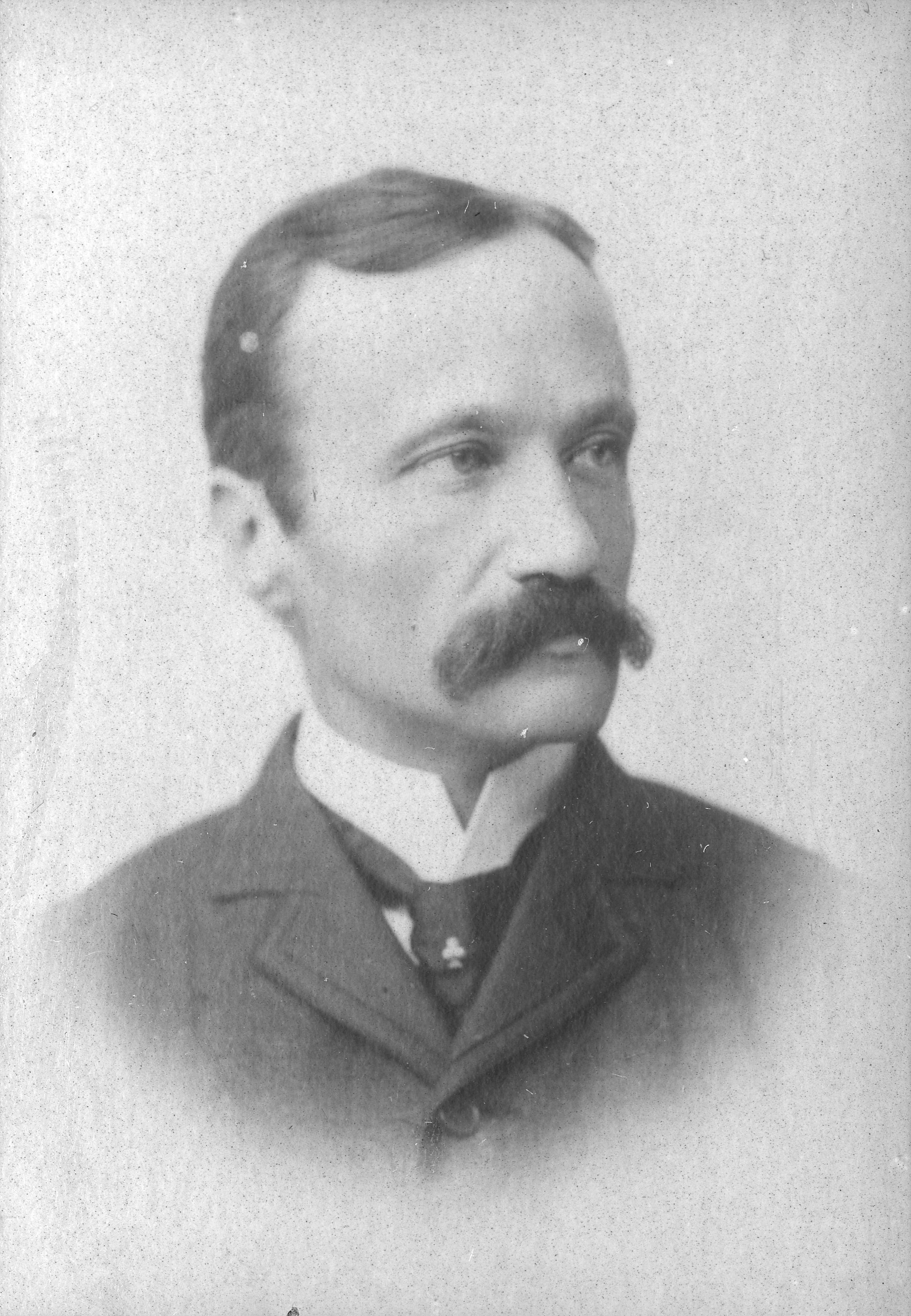

アッリーゴ・ボーイトは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したイタリアの詩人、作家、作曲家、台本作家、音楽評論家である。本名はエンリーコ・ジュゼッペ・ジョヴァンニ・ボーイト。唯一完成させたオペラ『メフィストフェレ』の作曲家として、またジュゼッペ・ヴェルディの晩年の傑作『オテロ』や『ファルスタッフ』、アミルカレ・ポンキエッリの『ラ・ジョコンダ』といった記念碑的なオペラの台本を手がけたことで、今日最もよく知られている。彼はエミーリオ・プラーガや兄のカミッロ・ボーイトと共に、イタリアのボヘミアン芸術運動であるスカピリアトゥーラの主要な代表者の一人と見なされている。また、「トビア・ゴリオ」というアナグラムの筆名でエッセイも執筆した。

2. 経歴

2.1. 出生と家族

ボーイトは1842年2月24日、当時まだオーストリア帝国(ロンバルド=ヴェネト王国)領であったパドヴァで生まれた。父はイタリア人の細密画家シルヴェストロ・ボーイトで、貴族の出ではなかったが自らを貴族と称していた。母はポーランド人の伯爵夫人ユゼフィナ・ラドリンスカ(イタリア名ジュゼッピーナ)である。ボーイトの誕生後まもなく両親は別居し、彼は母に育てられた。彼の兄であるカミッロ・ボーイトは、イタリアの建築家、技術者であり、著名な美術評論家、美術史家、小説家でもあった。

2.2. 教育と初期の活動

ボーイトは幼い頃から文学と音楽に強い関心を示し、ミラノ音楽院でアルベルト・マッツカートに師事し、1861年まで学んだ。音楽院ではアルベルト・ヴィゼッティやアミントーレ・ガッリと同時期に学び、特にフランコ・ファッチョとは親しい友人となった。1861年にはファッチョと共に給費留学生としてパリに赴き、そこでヴィクトル・ユーゴー、エクトル・ベルリオーズ、ジョアキーノ・ロッシーニ、そしてジュゼッペ・ヴェルディといった当時の著名な芸術家たちと出会い、知己を得た。20歳という若さで、ボーイトはヴェルディのカンタータ『諸国民の讃歌』の歌詞を執筆するほどの才能を示した。この作品は1862年5月24日にロンドンのハー・マジェスティーズ・シアターで初演された。

しかし、その後、偉大な作曲家ヴェルディと若きボーイトの関係は、敵対的とさえ言えるほどに冷え込んだ。ヴェルディは明らかにボーイトをライバル視し始め、一方のボーイトやファッチョは、ヴェルディを含む他のイタリア人作曲家を、因習に囚われた無知な者たちと公然と批判し、リヒャルト・ワーグナーの音楽を称賛した。この時期、ボーイトらはミラノを中心に音楽、文芸、絵画、彫刻など多岐にわたる総合的な芸術運動を展開し、これは「スカピリアトゥーラ」(Scapigliaturaイタリア語=蓬髪主義)として知られるようになった。1860年代のボーイトは、先鋭的な若手詩人、評論家、そしてワーグナーのオペラのイタリアにおける翻訳・紹介者として有名であった。

1866年には、ガッリ、ファッチョ、プラーガと共に、ジュゼッペ・ガリバルディの下で七週間戦争に参戦した。この戦争ではイタリア王国とプロイセン王国がオーストリア帝国と戦い、その結果ヴェネツィアがイタリアに割譲された。

3. 芸術活動

3.1. スカピリアトゥーラ運動

「スカピリアトゥーラ」(Scapigliaturaイタリア語)は、19世紀半ばのミラノを中心に興ったイタリアの芸術運動である。この運動は、文学、音楽、絵画、彫刻など多岐にわたる分野で、従来の因習的な芸術形式や保守的な社会規範に反抗し、自由で革新的な表現を追求した。アッリーゴ・ボーイトは、詩人エミーリオ・プラーガや兄のカミッロ・ボーイトと共に、この運動の主要な代表者の一人として位置づけられている。

スカピリアトゥーラ運動の芸術家たちは、ロマン主義の理想主義とリアリズムの現実描写を融合させようと試み、しばしば社会の周縁に生きる人々や、病、死、悪といったテーマを扱った。ボーイトは、この運動の中で特に、先鋭的な若手詩人、評論家として頭角を現し、またリヒャルト・ワーグナーの革新的な音楽理論をイタリアに紹介・翻訳する役割も担った。彼の活動は、当時のイタリア芸術界に新たな風を吹き込み、後の世代の芸術家たちにも大きな影響を与えた。

3.2. 作曲家としての活動

ボーイトは作曲家として多くの作品を残したわけではないが、その音楽的貢献は注目に値する。彼はオペラ『Ero e Leandroイタリア語』を完成させたものの、後に自ら破棄した。また、もう一つのオペラ『ネローネ』は未完のまま残された。

3.2.1. オペラ『メフィストフェレ』

ボーイトの唯一完成されたオペラ『メフィストフェレ』は、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの不朽の名作『ファウスト』を原作とし、ボーイト自身が台本も執筆した。この作品は1868年3月5日にミラノのスカラ座で初演されたが、ボーイト自身が指揮を務めたこの初演は、惨憺たる失敗に終わった。56回にも及ぶリハーサルを経て上演されたにもかかわらず、観客からは口笛や怒号が飛び交い、劇場内外で騒擾が巻き起こった。その結果、警察は混乱防止を名目に、わずか2夜で上演禁止命令を出した。

失敗の原因としては、長大な演奏時間、ボーイト自身の指揮の未熟さ、そして楽曲そのものがリヒャルト・ワーグナーの作品の未熟な模倣であると見なされたことなどが挙げられる。ヴェルディは『メフィストフェレ』について、「彼は独創性を目指しているが、奇妙なものにしかなっていない」と評したとされる。

ボーイトはこの失敗を受けてオペラを上演中止とし、大規模な改訂作業を行った。特に、ファウストの役はバリトンからテノールに変更された。改訂され、大幅に短縮されたこの版は、1875年4月10日にボローニャで再演され、より成功を収めた。この改訂版は今日でも定期的に上演され、録音もされている。オペラの序章にあたる「天上のプロローグ」は、コンサートでも人気の高い抜粋となっている。著名なテノール歌手エンリコ・カルーソーは、このオペラの2つのテノールアリアを最初の録音セッションに含めている。

3.2.2. その他の音楽作品

ボーイトは『メフィストフェレ』以外にもいくつかの音楽作品を手がけたが、多くは未完に終わったか、完成しても上演されることは稀であった。

彼の最も重要な未完作品は、オペラ『ネローネ』(暴君ネロ)である。ボーイトは1877年から1915年にかけて断続的にこの作品に取り組み続けたが、完璧主義者で筆が遅かったため、ついに完成させることはできなかった。彼が残した第1幕から第4幕までの部分と、第5幕のわずかなスケッチは、彼の死後、アルトゥーロ・トスカニーニとヴィンチェンツォ・トマッシーニによって補筆・完成された。この完成版は、ボーイトの死から6年後の1924年に、トスカニーニの指揮によりスカラ座でようやく初演された。

その他には、手稿譜として残された交響曲イ短調がある。また、彼はオペラ『Ero e Leandroイタリア語』を作曲したが、後に自ら破棄したとされている。この作品は、後にジョヴァンニ・ボッテジーニ(1879年)とルイージ・マンチネッリ(1897年)によってオペラ化されている。

3.3. 台本作家としての活動

ボーイトの文学的才能は衰えることがなく、自身のオペラのために台本を執筆するだけでなく、他の偉大な作曲家たちのために数々の優れた台本を提供し、イタリアオペラ界に多大な貢献をした。

3.3.1. ヴェルディとの協働

ボーイトとヴェルディの関係は、かつては敵対的とさえ言えるほど冷え込んでいたが、楽譜出版業者ジューリオ・リコルディの仲介により、和解が実現した。リコルディの長年の目標は、ヴェルディに新たなオペラを書かせることであった。

二人の共同作業が始まるきっかけは、1862年のカンタータ『諸国民の讃歌』での協働直後、ボーイトが長年の友人である作曲家(後に指揮者)フランコ・ファッチョへの乾杯の席でヴェルディを侮辱したことに端を発する。しかし、リコルディの尽力により関係は修復された。

ヴェルディとボーイトが共同作業に入った理由としては、以下の3点が指摘されている。

- 芸術的共感:** ヴェルディはかつてのボーイトの批判に立腹してはいたものの、その批判の内容には認めるべきものも感じていた。特に、イタリアオペラの隆盛のためには、管弦楽法をさらに充実させた多くの歌劇作品の登場が不可欠であるという点では、ボーイトと同意見であった。

- 台本作家の必要性:** ヴェルディは常に「優れた歌劇作品には、上質の音楽はもちろん、上質の台本も不可欠」と考えており、自作に提供される台本の出来栄えには並々ならぬこだわりを示していた。しかし、当時は長年の友人でもあった台本作家フランチェスコ・マリア・ピアーヴェを病により失った後であり、創作を続けるため新たに有能な台本作家を必要としていた。

- ボーイトの自己認識:** ボーイト自身はこれまで多彩な芸術活動を展開してはいたが、どの分野においても大家とみなされ得る業績を残すには至っていない状況を鑑み、大家と協働することで、彼らの補佐役や助言者を務めることに自らの居場所を求めようとした。

まず、二人が着手したのは、ヴェルディ中期の代表作『シモン・ボッカネグラ』の改訂であった。1857年の初演版にヴェルディ自身は深い思い入れを持っていたものの、台本の複雑さなどから上演が稀な作品となっていた。ボーイトはその卓越した文学的才能により、より見通しの良い改訂版(1881年改訂初演)の台本を完成させ、この作品の成功に貢献し、ヴェルディの全面的な信頼を勝ち得た。音楽学者のロジャー・パーカーは、この改訂作業が、ヴェルディがボーイトとの大規模なプロジェクトに着手する前に「共同作業の可能性を試す」ためのものであったと推測している。

この成功を機に、二人の相互の友情と尊敬は深まり、より大きなプロジェクトである『オテロ』へと発展した。ヴェルディがウィリアム・シェイクスピアの『リア王』に基づくオペラを作曲するという構想は、台本が存在したにもかかわらず実現しなかったが、ボーイトは『オテロ』(シェイクスピアの戯曲『オセロ』に基づく)だけでなく、『ファルスタッフ』(シェイクスピアの『ウィンザーの陽気な女房たち』と『ヘンリー四世 第1部』の一部に基づく)のためにも、繊細で響き渡る台本を提供した。これらの作品では、ヴェルディの老練な作曲技法とボーイトの鋭い文学的感性が見事に一体化した。長年にわたる緊密な協力関係の後、1901年にヴェルディが死去した際、ボーイトは彼の病床に付き添っていた。

3.3.2. 他の作曲家との協働

ボーイトはヴェルディ以外にも、様々な作曲家のために台本を執筆した。彼の文学的才能は、他の作曲家の作品にも光を当てた。

彼はアルフレード・カタラーニのオペラ『La falceイタリア語』(1875年)の台本を執筆している。また、アミルカレ・ポンキエッリの代表作『ラ・ジョコンダ』(1876年)の台本も手がけた。この際、彼は「トビア・ゴリオ」(Tobia Gorrioイタリア語)という筆名を使用した。これは彼自身の名前「アッリーゴ・ボーイト」のアナグラムである。この筆名を使用したのは、おそらく『メフィストフェレ』の初演失敗による批判を避けるためか、あるいは純粋に文学的な遊び心からであったと考えられる。

ボーイトの台本は、その劇的な構成、詩的な言語、そして登場人物の心理描写の深さにおいて高く評価され、当時のイタリアオペラに新たな息吹を吹き込んだ。

4. 私生活

アッリーゴ・ボーイトの私生活は、彼の芸術活動と同様に多岐にわたる側面を持っていた。特に注目されるのは、著名な女優エレオノラ・ドゥーゼとの関係である。

ボーイトとドゥーゼは1887年から1894年にかけて恋愛関係にあった。彼らの関係は、ボーイトが多くの貴族の友人や知人を持っていたためか、非常に秘密裏に進められた。しかし、長年にわたる彼らの膨大な量の往復書簡が現存しており、二人の親密な関係を物語っている。関係が終わった後も、二人はボーイトが亡くなるまで良好な関係を保ち続けた。

また、ボーイトは無神論者であったことが知られている。彼のこの信条は、当時の社会において一般的ではなかったが、彼の作品、特に『メフィストフェレ』における悪魔の描写や、人間存在の深淵を探求するテーマに影響を与えた可能性も指摘されている。

5. 晩年と死去

ボーイトの晩年は、教育者としての役割と名誉ある評価によって特徴づけられた。1889年にジョヴァンニ・ボッテジーニが死去した後、ボーイトはパルマ音楽院の院長に就任し、1897年までその職を務めた。

1893年には、イギリスのケンブリッジ大学から名誉音楽博士号を授与され、彼の国際的な評価の高さが示された。

ボーイトは1918年6月10日にミラノで死去し、同地のチミテーロ・モヌメンターレに埋葬された。彼の死後、1948年にはスカラ座で彼を追悼する記念コンサートが開催され、アルトゥーロ・トスカニーニがオーケストラの指揮を務めた。このコンサートは、非常に初期の録音技術で記録され、後にCDとしてリリースされている。

6. 評価と遺産

アッリーゴ・ボーイトは、その多才な芸術活動を通じて、イタリアの音楽・文学界に重要な足跡を残した。彼の貢献は、特に台本作家としての卓越した才能と、ヴェルディとの協働を通じてイタリアオペラの発展に与えた影響において高く評価されている。

6.1. 肯定的な評価

ボーイトの文学的才能は生涯を通じて衰えることがなかった。彼は自身のオペラだけでなく、他の偉大な作曲家のために、繊細かつ響き渡る台本を提供した。特に、ヴェルディの晩年の傑作である『オテロ』と『ファルスタッフ』の台本は、その文学的価値と劇的な構成において高く評価されており、これらの作品の成功に不可欠な要素であったと認識されている。ボーイトとヴェルディの共同作業は、イタリアオペラ史における最も実り豊かな提携の一つと見なされており、ボーイトはイタリアオペラの発展に大きく貢献した。

彼の唯一完成されたオペラ『メフィストフェレ』は、初演こそ失敗に終わったものの、その後の改訂によって芸術的価値が再評価され、今日では定期的に上演され、録音もされている。特に序章の「天上のプロローグ」は、コンサートの抜粋としても人気が高い。

6.2. 批判と論争

ボーイトのキャリアは、常に肯定的な評価ばかりではなかった。彼の唯一完成されたオペラ『メフィストフェレ』の1868年の初演は、ミラノのスカラ座で大失敗に終わり、観客の騒擾により警察によってわずか2夜で上演が中止される事態となった。この失敗は、作品が「ワーグナー主義」的であると見なされたこと、演奏時間が長すぎたこと、そしてボーイト自身の指揮が未熟であったことなどが原因とされた。ヴェルディが「彼は独創性を目指しているが、奇妙なものにしかなっていない」と評したように、その芸術的選択は当時、批判の対象となった。

また、ボーイトは初期にはワーグナーの音楽を賞賛し、イタリアに紹介する役割を担っていたが、1871年にワーグナー自身から手紙を受け取ったことを契機に、ワーグナーに対する反発を強めていく。この姿勢の変化については、「ドラマこそが目的であり、音楽はその手段」と位置づけるワーグナーの歌劇論をボーイトが深く知るにつれ、それが自身の創作の方向性と相容れないと感じたためであると推測されている。このような芸術的信条の転換は、当時の音楽界で論争を呼ぶこともあった。

7. 影響

アッリーゴ・ボーイトは、イタリアの音楽・文学界に多大な影響を与え、後世の芸術家たちにもその波及効果が見られた。

彼の最も顕著な影響は、ジュゼッペ・ヴェルディとの協働を通じて発揮された。ボーイトはヴェルディの作曲活動に直接的な影響を与え、特にヴェルディに『オテロ』の作曲を勧め、さらに喜劇オペラの作曲を促したことで、ヴェルディが晩年の傑作『ファルスタッフ』を生み出すきっかけを作った。これにより、ヴェルディは1901年に亡くなる前に、喜劇オペラ(オペラ・ブッファ)の傑作を残すことができた。ボーイトが提供した台本は、ヴェルディの音楽的発想を刺激し、イタリアオペラの表現の幅を広げることに貢献した。

また、ボーイトが関わったスカピリアトゥーラ運動は、当時のイタリア芸術界に革新的な思想をもたらし、伝統的な枠組みにとらわれない自由な表現を追求する動きを後押しした。彼がワーグナーの音楽をイタリアに紹介したことも、後のイタリアの作曲家たちがドイツロマン派の影響を受け入れる土壌を形成する上で重要な役割を果たした。

8. メディアにおける描写

アッリーゴ・ボーイトの生涯や主要な業績は、演劇やラジオドラマといったメディアでも描かれている。

- 演劇『アイーダの後で』(After Aida英語)は、ジュリアン・ミッチェルによる1985年の劇中劇である。この作品は、楽譜出版業者ジューリオ・リコルディと指揮者フランコ・ファッチョが、引退していたヴェルディに若きボーイトとの共同プロジェクトを依頼し、『オテロ』の誕生に至るまでの苦闘を描いている。

- ラジオドラマ『ジュリオにチョコレートができたと伝えて』(Tell Giulio the Chocolate is Ready英語)は、マレー・ダームによって執筆され、2001年11月にラジオ・ニュージーランドで制作・放送された。この作品は、ヴェルディとボーイトの往復書簡に基づいており、ヴェルディとボーイトのオペラ『オテロ』の誕生と制作の過程を探求している。劇中では、書簡に登場するオペラの抜粋(例えばイアーゴの「クレド」など)も含まれている。

9. 関連項目

- スカピリアトゥーラ