1. Early life and background

アルブレヒトは、ホーエンツォレルン家の分家であるブランデンブルク=アンスバッハ家の一員として、1490年に生まれ、教会でのキャリアを積むべく育てられた。彼は幼少期から学問に深く関心を示し、特に数学や科学への傾倒は、当時の宗教的教義と対立することさえあった。

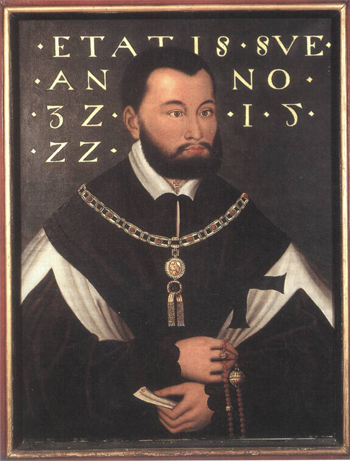

1.1. Birth and family

アルブレヒトは1490年5月17日、フランコニアのアンスバッハで、ブランデンブルク=アンスバッハ辺境伯のフリードリヒ1世(1460年 - 1536年)の三男として誕生した。母はポーランド・リトアニア大公およびポーランド国王であったカジミェシュ4世(1427年 - 1492年)の娘で、オーストリアのエリザベスの妻であるゾフィア(1464年 - 1512年)である。

彼はブランデンブルク選帝侯であったアルブレヒト・アヒレスの孫にあたり、兄にはカジミールやゲオルクがいた。父フリードリヒ1世は、後にアルブレヒトの二人の兄によって廃位されたため、アルブレヒトは直接の領地を相続することができず、ドイツ騎士団の総長となる道を選んだ。

1.2. Ancestors

アルブレヒトの祖先は、神聖ローマ帝国の重要な貴族であるホーエンツォレルン家に属する。彼の父方の曾祖父にあたるフリードリヒ1世(ニュルンベルク伯としては6世)は、1415年に神聖ローマ皇帝ジギスムントからブランデンブルク選帝侯の職位を譲り受け、ホーエンツォレルン家のブランデンブルク支配の礎を築いた。

母方では、彼の曾祖父はヨーロッパ最後の異教徒支配者であり、1410年のグルンヴァルトの戦いでドイツ騎士団を破ったヨガイラ(ヴワディスワフ2世)である。このポーランド王家との血縁関係は、後に彼がドイツ騎士団総長に選出され、さらにはポーランドの封臣としてプロイセン公国を樹立する上で重要な要素となった。

彼の遠縁には複雑な婚姻関係が見られる。例えば、二度目の妻となるアンナ・マリアは、彼のまた従姉の娘にあたる。彼女の父親であるブラウンシュヴァイク=リューネブルク公のエーリヒ1世は、アルブレヒトの曾祖父フリードリヒ1世の娘であるセシリアの孫であり、アルブレヒトにとって六従兄にあたる。

1.3. Education

アルブレヒトは教会でのキャリアを積むべく教育を受け、青少年期にはケルン大聖堂でキリスト教の規範を学んだ。主にケルン選帝侯のヘルマン4世の宮廷で過ごし、ヘルマン4世によってケルン大聖堂のカノンに任命された。

彼は非常に敬虔であっただけでなく、数学や科学にも深い関心を持ち、時には科学的理論を支持して教会の教えに異を唱えることもあったとされている。しかし、彼の学問への関心は一部の聖職者からも支持され、初期の出世を助けた。1508年には神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世に随行してイタリアを訪れ、帰国後にはしばらくハンガリーで過ごした。

2. Grand Master of the Teutonic Knights

アルブレヒトは1510年にドイツ騎士団の総長に選出され、当時の複雑な政治的・宗教的状況下で騎士団の将来を左右する重要な役割を担った。彼はポーランドとの長年の紛争に直面し、その解決に向けて外交努力を重ねた。

2.1. Election and term

1510年12月にドイツ騎士団総長であったザクセン公フリードリヒが死去すると、アルブレヒトは1511年初頭にその後継者として選出された。これは、彼の母方の叔父であるリトアニア大公およびポーランド国王ジグムント1世との関係を利用して、第二次トルンの和約以降ポーランドの宗主権下に置かれていたプロイセン東部の領土紛争を解決する糸口とすることが期待されたためである。

しかし、新総長となったアルブレヒトは、神聖ローマ帝国と教皇庁に対する義務を認識し、ポーランド王権への服従を拒否した。騎士団の存続をかけた戦争が避けられない状況となると、アルブレヒトは同盟国を確保するために奔走し、皇帝マクシミリアン1世との長期にわたる交渉を行った。ポーランドにおける騎士団員の略奪行為によって悪感情は高まり、1519年12月に始まったポーランド・ドイツ騎士団戦争へと発展し、プロイセンは荒廃した。アルブレヒトは1521年初頭に4年間の休戦を得た。

2.2. Relationship and conflict with Poland

ドイツ騎士団は第二次トルンの和約によってポーランドの宗主権下に置かれており、領土問題は長年の懸案事項であった。アルブレヒトは総長就任後、この係争を外交的に解決しようと試みたが、ポーランド側との交渉は難航した。彼はポーランドに軍事支援をしないという条件で総長職に就いたものの、ポーランドへの服従を拒否したことから、両者の関係は緊迫した。

紛争は最終的に神聖ローマ皇帝カール5世と他の諸侯に付託されたが、解決には至らなかったため、アルブレヒトは戦争再開に備えて援護を得る努力を続けた。この目的のため、彼は1522年にニュルンベルク帝国議会を訪れ、そこで改革者のアンドレアス・オジアンダーと知り合い、彼の影響でプロテスタントに傾倒していった。

その後、総長はヴィッテンベルクを訪れ、マルティン・ルターから騎士団の戒律を捨てて結婚し、プロイセンを自身の世襲公国とするよう助言を受けた。この提案はアルブレヒトにとって魅力的であり、親族の一部ともすでに議論されていたが、慎重に進める必要があった。彼は教皇アドリアヌス6世に対し、騎士団を改革し、ルター派の教義を受け入れた騎士を処罰する意向があることを伝えた。ルターもまた提案に留まらず、変更を促進するためプロイセン人への教えの普及に特段の努力を払い、アルブレヒトの兄であるブランデンブルク=アンスバッハ辺境伯ゲオルクは、彼らの叔父であるポーランドのジグムント1世にこの計画を提示した。

3. Protestant conversion and establishment of Duchy of Prussia

アルブレヒトの生涯における転換点の一つは、プロテスタントへの改宗と、それによってチュートン騎士団国家を世俗的なプロイセン公国へと変革したことである。これは当時のヨーロッパの政治・宗教情勢に大きな影響を与えた画期的な出来事であった。

3.1. Conversion to Lutheranism

アルブレヒトは1522年のニュルンベルク帝国議会でアンドレアス・オジアンダーと出会い、彼の影響を受けてプロテスタントに関心を持つようになった。その後、ヴィッテンベルクでマルティン・ルターと会見し、彼の教えに深く共感した。ルターは、彼に騎士団の戒律を捨てて結婚し、プロイセンを世襲の公国とするよう勧めた。この提案はアルブレヒトに大きな影響を与え、彼がルター派に改宗する決定を固める背景となった。

1525年2月10日、アルブレヒトはプロテスタントに改宗し、これにより騎士であり司祭である身分から解放され、結婚して子孫を持つことが可能となった。彼の改宗は、当時のローマ・カトリック教会や神聖ローマ帝国に対する重大な反抗と見なされた。

3.2. Secularization of the Teutonic State

ルターの助言を受け入れたアルブレヒトは、1525年にドイツ騎士団国家を世俗化し、ホーエンツォレルン家が世襲するプロイセン公国を樹立する道を歩んだ。これは、修道会が統治する国家が世俗国家へと変貌を遂げるという、歴史上他に類を見ない出来事であった。

プロイセン公国の設立は、単なる領土の変更に留まらず、ルター派を国教とする最初のヨーロッパ国家の誕生を意味した。これにより、プロテスタントは単なる神学的な運動から、政治的な実体を持つ存在へと発展する転機を迎えた。この世俗化の動きは、ドイツ騎士団内での激しい反発を招いたが、アルブレヒトはケーニヒスベルク市民の支持を得て、改宗を拒む騎士団員にはルター派への改宗を強制した。

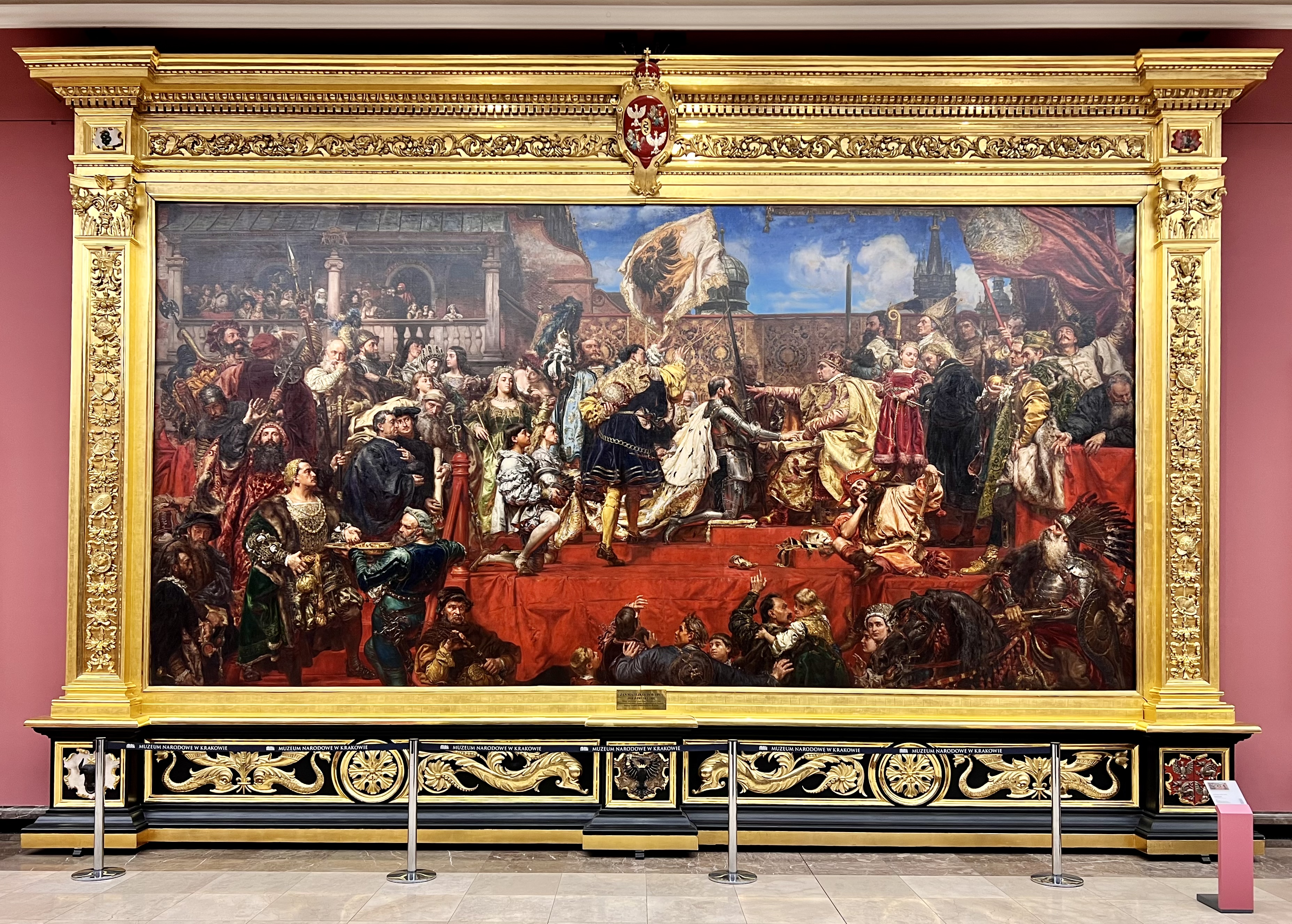

3.3. Vassal oath to the Kingdom of Poland

プロイセン公国建国後、アルブレヒトは1525年4月10日にクラクフで、母方の叔父であるポーランド国王ジグムント1世に忠誠の誓いを行い、ポーランドの封臣となった。この取り決めはクラクフ条約によって確認され、アルブレヒトとその子孫がプロイセン公国を世襲することが認められた。

当初、ジグムント1世は公爵位の授与を拒否したが、ルターの働きかけもあり、最終的に同意した。この措置は、神聖ローマ帝国の勢力圏にありながらも、ポーランドの宗主権下に入ることで、カトリックを支持するハプスブルク家から自領を守るための戦略的な動きであった。カール5世や教皇クレメンス7世はこの出来事を「クラクフの乳牛取引」と嘲笑した。

アルブレヒトはポーランドの封臣となることで、プロイセン公国の自治権を確保した。彼は独自の軍隊の保持、ポーランドの通貨であるグルデンとは別の独自の通貨鋳造権、そしてポーランドの属国でありながらも独立した外交活動を行う権利をジグムント1世に要求し、これらは承認された。さらに、プロイセンに地方議会を設置し、住民による自治を許容した。

4. Rule as Duke of Prussia

アルブレヒトがプロイセン公国の統治者となってからの期間(1525年-1568年)は、彼が推進した様々な改革と政策によって特徴づけられる。彼は行政、教育、宗教、社会、外交の各分野で多大な貢献をしたが、その統治は後半になるにつれて、内政的課題や論争に直面することとなった。

4.1. Administration and governance

プロイセン公国統治の初期は比較的繁栄した。アルブレヒトはカトリック教会の土地と財産を没収し、これを貴族に分配することで彼らの不満を和らげ、新たに設立されたプロイセン宮廷の費用を賄うことができた。彼はまた、農奴を解放する勅令を出し、貴族の勢力を弱め、社会構造の変革を試みた。

しかし、統治後期には、教会から没収できる土地が尽きて財政が逼迫したため、税金を引き上げざるを得なくなり、農民の反乱を引き起こした。特に1525年にはザムラントで農民の蜂起が発生し、貴族の過度な徴税や無償労働の搾取、アルブレヒトの突然の改宗と新国家の世俗化に対する不満が噴出した。農民たちは税金の廃止や減額、土地の無償分配を要求したが、指導者2名が処刑される中で、最終的には一部の条件が受け入れられ、反乱は終息した。

4.2. Promotion of education and scholarship

アルブレヒトは教育の振興に極めて熱心であった。彼は全ての都市に学校を設立させ、学術生活を選ぶ農奴を解放することで、農奴の子弟にも教育の機会を与えた。

1544年には、一部の反対にもかかわらず、私財を投じてケーニヒスベルク大学(アルベルティナ)を設立した。これは神聖ローマ帝国内のカトリック名門大学であるクラクフ大学に対抗する形で設立されたもので、マールブルク大学に次ぐドイツで二番目のルター派大学となった。アルブレヒトはドイツ語の教科書やプロテスタントの教理問答集の印刷費用を自ら負担した。

彼はまた、学問と科学を積極的に支援した。彼はコペルニクスの地動説を公に支持し、ケーニヒスベルクに在住するルター派の天文学者たちに、コペルニクス体系を用いた天文計算書の作成を奨励した。この計算表は、後にローマ教皇グレゴリウス13世による新暦改定にも影響を与えた。彼はエラスムス・ラインホルトが編纂した天文表「プロイセン表」やカスパール・ヘンネンベルガーによる最初のプロイセン地図の出版費用も負担した。1549年には天文に関する書物の翻訳と出版にも資金を投じた。

さらに、彼はアンドレアス・オジアンダーをケーニヒスベルク大学の教授として招聘した。1551年にはアンドレアス・ヘスを招き、ケーニヒスベルク城南側の城壁を建設させた。また、ケーニヒスベルクに公立図書館を設立するなど、文化・芸術の発展にも貢献した。

4.4. Political activities and diplomacy

アルブレヒトは神聖ローマ帝国の政治において比較的積極的に活動した。彼は1526年にトルガウ同盟に加わり、プロテスタント諸侯と協力して行動した。特に1548年5月のアウクスブルク仮信条協定発布後には、皇帝カール5世を打倒する陰謀を企てた諸侯の一人であった。しかし、貧困や個人的な性向など様々な理由から、この時期の軍事作戦には目立った参加はしなかった。

彼の治世の終盤には、ルター派とオジアンダー派の間で神学論争が激化し、暴力事件に発展することもあった。アルブレヒトは暴力を禁じつつ、オジアンダー派を支持した。

5. Personal life

アルブレヒトは生涯に2度結婚し、複数の子供をもうけた。彼の結婚は、プロイセン公国の世襲確立と、周辺諸国との関係構築において重要な意味を持った。

5.1. Marriage and children

アルブレヒトは1526年にデンマーク国王フレゼリク1世の娘、ドロテア(1504年8月1日 - 1547年4月11日)と最初の結婚をした。これは、ルター派を国教とする国が多いスカンディナヴィア半島諸国との連携を強化する政略結婚でもあった。2人の間には6人の子供が生まれたが、多くは若くして亡くなった。

- アンナ・ゾフィア(1527年6月11日 - 1591年2月6日) - メクレンブルク=ギュストロー公ヨハン・アルブレヒト1世と結婚。

- カタリーナ(1528年2月24日生、同日没) - 出生時に死去。

- フリードリヒ・アルブレヒト(1529年12月5日 - 1530年1月1日) - 夭折。

- ルチア・ドロテア(1531年4月8日 - 1532年2月1日) - 幼児期に死去。

- ルチア(1537年2月3日 - 1539年5月1日) - 夭折。

- アルブレヒト(1539年3月1日生、同日没) - 出生時に死去。

最初の妻ドロテアの死後、アルブレヒトは1550年にブラウンシュヴァイク=リューネブルク公のエーリヒ1世の娘、アンナ・マリア(1532年 - 1568年3月20日)と再婚した。2人の間には2人の子供が生まれた。

- エリーザベト(1551年5月20日 - 1596年2月19日) - 未婚で子孫なし。

- アルブレヒト・フリードリヒ(1553年4月29日 - 1618年8月18日) - プロイセン公。

6. Later years and controversies

アルブレヒトの統治後半は、財政問題、神学論争、側近の不正、そして農民の不満といった困難に直面し、彼の権威が弱まることとなった。

6.1. Religious and political disputes

統治の最終期は、アンドレアス・オジアンダーの任命から始まったとされる問題によって暗雲が立ち込めた。オジアンダーの信仰義認に関するルターの教義からの逸脱は、ケーニヒスベルクに支持者がいたフィリップ・メランヒトンとの激しい論争に巻き込まれた。これらの神学論争はすぐに街中で騒動を引き起こした。公爵はオジアンダーを強く支持したが、論争の範囲はすぐに広がり、貴族を懐柔するための教会財産はもはや残っておらず、税負担は重く、アルブレヒトの統治は不人気になった。

1552年のオジアンダーの死後、アルブレヒトはヨハン・フンクという説教者を優遇した。フンクはパウル・スカリッチという冒険家と共に、アルブレヒトに大きな影響力を及ぼし、公費でかなりの富を得た。これらの宗教的・政治的紛争によって引き起こされた混乱は、アルブレヒトの早すぎる死の可能性とその際に摂政を任命する必要性によって増大した。なぜなら、彼の唯一の息子であるアルブレヒト・フリードリヒはまだ幼かったからである。

公爵はオジアンダーの教えの非難に同意せざるを得なくなり、事態は1566年に最高潮に達した。この年、等族はアルブレヒトのいとこであるポーランド国王ジグムント2世アウグストに訴えかけ、国王はケーニヒスベルクに調査委員会を派遣した。スカリッチは逃亡して命拾いしたが、フンクは処刑された。摂政の問題は解決され、ルター派の教義がある形をとり、全ての教師や説教者に拘束力を持つことが宣言された。

6.2. Peasant unrest and internal conflicts

アルブレヒトの統治期間中、特に彼の改宗とプロイセン公国設立の直後である1525年には、ザムラントで農民の蜂起が発生した。これは貴族による過度な税金徴収や無償労働の搾取、そしてアルブレヒトの突然の改宗や新国家の世俗化に対する不満が要因であった。カイメン出身の農夫とシャッケン出身の宿屋の主人が指導者となり、反乱軍はケーニヒスベルク市民からも広範な支持を得た。

農民軍は政府に対し、貴族による強制徴税の廃止、全ての種類の貴族税の廃止、税金の2マルクへの調整、農民への1フーフェの土地の無償分配を要求した。彼らは自らの蜂起が貴族の横暴に対する抵抗であり、アルブレヒト自身に抵抗するものではないと表明した。アルブレヒトは農民軍との会合を主催し、彼らの意見を聞き入れたが、その場で農民軍の指導者2名が反逆罪で処刑された。最終的に、農民軍の一部の条件が受け入れられ、蜂起は自然に解散した。

この事件は、プロイセンがプロテスタント地域であると同時に、派閥主義が蔓延する地域としての評判を確立する一因となった。

7. Death

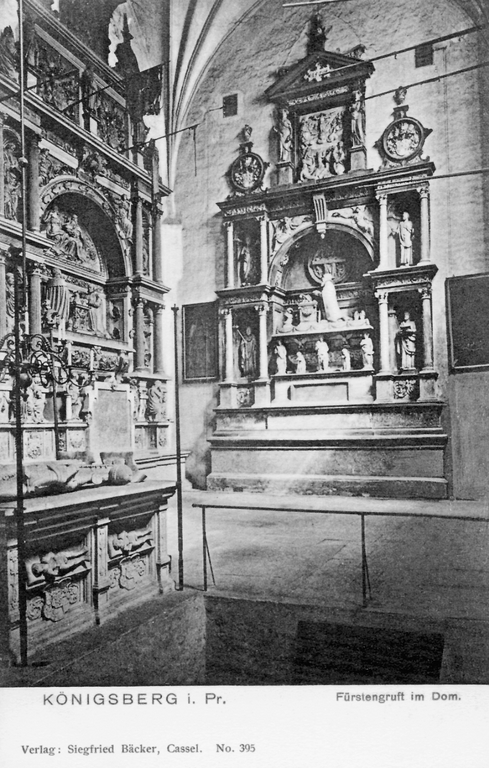

アルブレヒトは事実上権力を奪われた状態でさらに2年間を生き、1568年3月20日にタピアウで疫病のために死去した。彼が病に倒れてから16時間後、再婚した妻アンナ・マリアも同じく疫病に感染し、同日に死去した。

彼の遺体はケーニヒスベルク大聖堂に安置された。彼の墓廟はコルネリス・フロリス・デ・ヴリエントによって設計されたものである。

8. Legacy and evaluation

アルブレヒトの生涯と業績は、プロイセンの歴史、宗教、教育、そして政治の分野に計り知れない影響を与えた。彼はプロテスタントの普及に貢献し、教育制度の発展を促進したが、その統治には批判的な側面も存在した。

8.1. Positive achievements

アルブレヒトは、マルティン・ルターの思想を支持した最初のドイツ貴族であり、1544年にはケーニヒスベルク大学(アルベルティナ)を設立した。これは、カトリックのクラクフ大学に対抗する目的で設立されたもので、マールブルク大学に次ぐドイツで二番目のルター派大学となった。彼は教育を振興するため、全ての都市に学校を設立し、学術生活を選ぶ農奴を解放した。

また、彼は文化と芸術の推進者でもあった。エラスムス・ラインホルトやカスパール・ヘンネンベルガーの作品を後援し、特にコペルニクスの地動説を支持し、その理論に基づく天文計算書の作成を支援した。これは、当時の科学発展に対する彼の先見性を物語っている。彼の統治は、プロテスタントの初期段階における政治的普及に大きく貢献した。

8.2. Criticisms and controversies

アルブレヒトの統治は、いくつかの批判と論争に直面した。特に、彼の治世の終盤は、財政問題によって特徴づけられた。カトリック教会の財産没収という初期の財源が枯渇すると、彼は貴族や農民からの税金を増額せざるを得なくなり、これが不人気を招き、農民の反乱を引き起こした。

また、アンドレアス・オジアンダーがケーニヒスベルク大学の教授に任命されたことで、ルター派とオジアンダー派の間で神学論争が勃発し、街中を騒がせた。アルブレヒトはオジアンダーを強く支持したため、論争はさらに広がり、彼の統治の晩年を曇らせることとなった。さらに、側近のヨハン・フンクやパウル・スカリッチといった冒険家たちが公費を浪費し、大きな影響力を行使したことも、政治的・宗教的混乱を招いた。フンクは最終的に処刑され、これらの事件はアルブレヒトの権威を著しく低下させた。

8.3. Influence and impact

アルブレヒトの最大の功績は、プロテスタントを自領の公式な国教として確立した最初のヨーロッパ君主となったことである。この決定は、宗教改革が単なる神学的な運動から、政治的な実体を持つ存在へと発展する上で決定的な転機となった。彼の行動は、その後のヨーロッパにおける宗教地図を塗り替える一因となり、プロテテスタント諸国の誕生と発展に道を開いた。

また、彼が設立したケーニヒスベルク大学は、プロイセンにおける学術と教育の拠点となり、その後のプロイセンの知的発展に大きく貢献した。彼の科学への支援、特にコペルニクスの地動説への支持は、科学革命の時代において重要な意味を持った。彼はまた、農奴を解放し、社会構造の変革を試みるなど、進歩的な社会改革も行った。彼の統治は、その後のホーエンツォレルン家によるプロイセンの発展と、後のプロイセン王国の基礎を築いた。

8.4. Commemoration and memorials

アルブレヒトは、その歴史的功績を称えられ、後世に様々な形で記憶されている。1880年には、フリードリヒ・ロイシュがケーニヒスベルクの政府庁舎に彼の砂岩製の胸像を制作した。1891年5月19日には、ロイシュ作の有名なアルブレヒト像がケーニヒスベルク城で除幕され、「ブランデンブルクのアルブレヒト、最後の総長、プロイセン最初の公爵」という銘文が刻まれた。アルベルト・ヴォルフもまた、アルベルティナの新しいキャンパスにアルブレヒトの騎馬像を設計した。王の門にもアルブレヒトの像が設置されている。

ケーニヒスベルク北部のマラウネンホーフ地区では、アルブレヒトを称える多くの記念物が存在する。1906年には主要通りが「ヘルツォーク=アルブレヒト=アレー」(公爵アルブレヒト通り)と命名された。また、同地区のケーニヒ=オットカール広場は、教会であるヘルツォーク=アルブレヒト記念教会に合わせて、1934年に「ヘルツォーク=アルブレヒト広場」と改称された。

ケーニヒスベルク城の南翼にあるルネサンス様式の門の上には、アンドレアス・ヘスによって1551年に制作されたアルブレヒトのレリーフが設置された。また、アルベルティナの初期のキャンパスの壁には、未知の芸術家による別のレリーフが組み込まれた。このレリーフは、剣を肩にかけた公爵を描いており、大学の象徴である「アルベルトゥス」として親しまれた。オリジナルは風雨から保護するためケーニヒスベルク公立図書館に移され、彫刻家パウル・キムリッツが壁のために複製を制作した。さらに、ロタール・ザウアーによる「アルベルトゥス」の別バージョンが、ケーニヒスベルク国立王立図書館の入り口に設置されている。