1. Overview

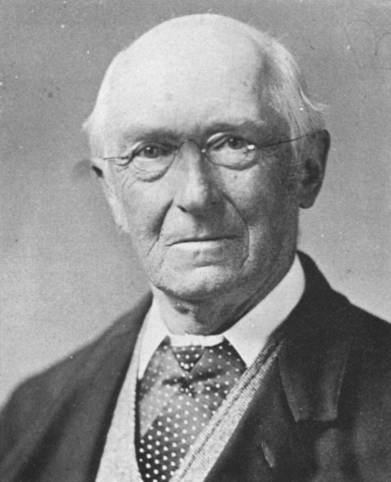

アルベルト・ギュンター(Albert Karl Ludwig Gotthilf Güntherアルベルト・カール・ルートヴィヒ・ゴットヒルフ・ギュンタードイツ語、英語圏ではAlbert Charles Lewis Gotthilf Güntherアルバート・チャールズ・ルイス・ゴットヒルフ・ギュンター英語とも表記、1830年10月3日 - 1914年2月1日)は、ドイツ生まれのイギリスの動物学者、魚類学者、そして両生爬虫類学者である。彼は特に爬虫類の分類学において顕著な業績を残し、ジョージ・アルバート・ブーレンジャーに次いで2番目に多くの爬虫類種(340種以上)を記載した分類学者として評価されている。ギュンターの生涯は、大英博物館およびロンドン自然史博物館での長年の勤務、画期的な著作の発表、そして主要な学術団体の要職を歴任したことで特徴づけられる。

2. Early Life and Background

アルベルト・ギュンターは、ヴュルテンベルク王国(現在のドイツ・バーデン=ヴルテンベルク州)のエスリンゲン・アム・ネッカーで生まれた。彼の父はフリードリヒ・ゴットヒルフ・ギュンター(Friedrich Gotthilf Günther、1800年 - 1835年)で、エスリンゲンの財団委員(Stiftungs-Commissarドイツ語)を務めていた。母はエレオノーラ・ルイーズ・ナーゲル(Eleonora Louise née Nagel、1806年 - 1899年)である。ギュンターは幼少期にシュトゥットガルトのギムナジウムで学んだ。彼の家族は当初、彼がルター派教会の聖職者になることを望んでいた。

3. Education

家族の意向を受け、アルベルト・ギュンターはテュービンゲン大学で神学を学び始めた。しかし、彼の兄弟が神学から医学に転向したことに影響を受け、ギュンター自身も1852年に科学と医学の道に進んだ。彼の最初の研究論文は「Ueber den Puppenzustand eines Distomaドイツ語」(On the pupal state of Distoma英語、ジストマの蛹の状態について)であった。1858年にはテュービンゲン大学で医学博士号(M.D.)を取得し、同年には医学生向けの動物学ハンドブックを出版した。

4. Career

アルベルト・ギュンターのキャリアは、主に大英博物館およびロンドン自然史博物館での勤務と、数々の重要な著作、そして学術雑誌の創刊・編集活動によって特徴づけられる。

4.1. Activities at the British Museum and Natural History Museum

1855年、ギュンターの母親がイギリスに移住したのを機に、彼もイギリスを訪問した。この滞在中、彼は大英博物館のジョン・エドワード・グレイとリチャード・オーウェン教授に出会った。この出会いがきっかけとなり、1857年に大英博物館での職務の申し出を受け、彼はそこで働き始めることになった。彼の最初の任務は、2,000点に及ぶヘビの標本を分類することであった。1875年にジョン・エドワード・グレイが死去した後、ギュンターはロンドン自然史博物館の動物学部門の館長(Keeper of Zoology)に任命され、この職を1895年まで務めた。

4.2. Major Writings and Research

ギュンターの生涯における主要な業績の一つは、8巻からなる大著『Catalogue of the Fishes英語』(魚類図鑑、1859年 - 1870年、レイ・ソサエティ)である。彼はまた、博物館に収蔵されている爬虫類や両生類のコレクションの研究にも精力的に取り組んだ。

彼の画期的な研究として特筆すべきは、ムカシトカゲの解剖学に関する1867年の論文である。この論文で彼は、ムカシトカゲがトカゲではなく、彼がRhynchocephaliaと名付けた全く新しい爬虫類のグループの唯一の現生種であることを初めて確立した。その後の化石や遺伝子の研究により、ギュンターの主張は裏付けられ、現在ではムカシトカゲは2億4千万年以上前に有鱗目(トカゲやヘビ)と共通の祖先を持っていた、かつて多様な系統の唯一の現生種として認識されている。

また、彼は日本の固有種であるミズラモグラ(Euroscaptor mizuraラテン語)を1880年に新種記載しており、これは神奈川県横浜市で採集された標本に基づいている。

4.3. Founding and Editing Academic Journals

ギュンターは、1864年に学術雑誌『Record of Zoological Literature英語』(動物学文献記録)を創刊し、その後6年間にわたり編集長を務めた。この雑誌は現在も「Zoological Record英語」として継続されており、2014年には創刊150周年を迎えた。さらに彼は、『Annals and Magazine of Natural History英語』(自然史年報・雑誌)の編集者の一人としても30年以上にわたり貢献した。

5. Academic Activities and Awards

アルベルト・ギュンターは、その学術的な功績により、数多くの主要な学術団体で重要な役割を担い、栄誉を受けている。

5.1. Royal Society Membership Activities

ギュンターは、1867年に権威ある王立協会のフェローに選出された。さらに、1875年から1876年にかけては同協会の副会長を務めるなど、その運営にも深く関与した。

5.2. President of the Linnean Society of London

1877年にはロンドン・リンネ学会のフェローに選出され、その後1896年から1900年までの期間、同会の会長を務めた。この期間中、彼は学会の発展に大きく貢献した。

5.3. Other Academic Society Activities and Awards

ギュンターは、ロンドン動物学会の評議員を1868年から1905年までの約40年間にわたり務め、動物学の進展に尽力した。彼の卓越した科学的貢献は高く評価され、1878年には王立協会からロイヤル・メダルを授与された。また、彼は1874年にイギリスの帰化市民となった。

6. Personal Life

アルベルト・ギュンターの父はフリードリヒ・ゴットヒルフ・ギュンター(Friedrich Gotthilf Günther、1800年 - 1835年)、母はエレオノーラ・ルイーズ・ナーゲル(Eleonora Louise née Nagel、1806年 - 1899年)である。

彼は生涯で二度結婚している。最初の結婚は1868年で、ロバータ・ミッチェル・マッキントッシュ(Roberta Mitchell née McIntosh、1842年 - 1869年)と結ばれた。彼女はウィリアム・マッキントッシュの姉妹であった。この結婚で、歴史家となる息子ロバート・ウィリアム・セオドア・ギュンター(Robert William Theodore Günther、1869年 - 1940年)が生まれた。しかし、ロバータは息子の誕生後まもなく1869年に死去した。

1879年、ギュンターはセオドラ・ダウリッシュ・ドレイク(Theodora Dowrish née Drake、1863年 - 1944年)と再婚した。この二度目の結婚では、商人となった息子フレデリック・アルバート・ギュンター(Frederic Albert Günther、1883年 - 1953年)と、19歳で死去した娘セオドラ・アルバート・ギュンター(Theodora Alberta Günther、1889年 - 1908年)をもうけた。

7. Death

アルベルト・ギュンターは、1914年2月1日にキューガーデンズで死去した。

8. Legacy and Evaluation

アルベルト・ギュンターの科学界への貢献は計り知れず、特に動物分類学における彼の業績は後世に大きな影響を与えた。

8.1. Species Named After Him

ギュンターの功績を称え、多くの生物種の学名に彼の名前が冠されている。彼が記載した340種以上の爬虫類に加え、彼にちなんで名付けられた種は多岐にわたる。以下はその一例である。

- Aparallactus guentheriラテン語 - アフリカ産の毒ヘビの一種

- Aspidura guentheriラテン語 - スリランカ産のヘビの一種

- Chalcides guentheriラテン語 - 近東産のトカゲの一種

- Christinus guentheriラテン語 - オーストラリア産のトカゲの一種

- Draco guentheriラテン語 - フィリピン産のトカゲの一種

- Erythrolamprus albertguentheriラテン語 - 南アメリカ産のヘビの一種

- Holaspis guentheriラテン語 - アフリカ産のトカゲの一種

- Phelsuma guentheriラテン語 - モーリシャス産のトカゲの一種

- Sphenodon guntheriラテン語 - ニュージーランド産のムカシトカゲ目の一種

- Astroblepus guentheriラテン語 - ナマズの一種