1. 概要

オーストラリアは、オセアニア地域に位置する広大な大陸国家であり、独自の生態系、多文化社会、そして複雑な歴史を有している。先住民アボリジニは何万年にもわたりこの地で持続可能な生活を営んできたが、18世紀後半からのヨーロッパ人による植民地化は、彼らの生活と文化に深刻な影響を与えた。イギリスの植民地から出発し、ゴールドラッシュ、フロンティア戦争、そして白豪主義の時代を経て、20世紀初頭にオーストラリア連邦として事実上の独立を達成した。第二次世界大戦後は、大規模な移民受け入れと多文化主義への転換、先住民の権利回復運動、そして社会正義や環境問題への取り組みが進められてきた。

政治体制は立憲君主制及び連邦制議院内閣制をとり、イギリス国王を元首とする。経済は、豊かな鉱物資源や農牧業に加え、サービス業が中心となっており、国際社会においても主要な役割を担っている。しかし、国内には経済格差や環境問題、先住民との和解といった課題も抱えている。本稿では、オーストラリアの地理、歴史、政治、経済、社会、文化について、特に人権、民主主義、社会正義、環境保護といった中道左派的・社会自由主義的な観点を踏まえ、多角的に詳述する。

2. 国名

オーストラリアという国名は、ラテン語で「南の地」を意味する「terra australisラテン語」に由来する。これは、古代ローマ時代から南方にあると信じられていた伝説上の大陸、「Terra Australis Incognitaラテン語」(未知の南方大陸)を指す言葉であった。17世紀にオランダ人がオーストラリア大陸の探検と地図作成を開始した際、彼らはこの大陸を「新オランダ」(Nieuw-Hollandオランダ語)と呼んだ。

「オーストラリア」という名称は、1803年に大陸を周航した探検家マシュー・フリンダースによって広められた。フリンダースは1804年からこの名称を公式に採用することを提唱し、1814年に出版された彼の航海記『A Voyage to Terra Australis英語』(テラ・アウストラリスへの航海)の中で、「オーストラリア」という名称の方が「耳に心地よく、地球の他の偉大な部分の名称と調和が取れている」と記している。

ニューサウスウェールズ植民地総督であったラックラン・マッコーリーは、1817年12月にイギリス植民地省に対し、「新オランダ」に代わって「オーストラリア」という名称を公式に採用するよう勧告した。イギリス海軍本部は1824年にこの名称を採用し、イギリス議会は1828年の法律でこの名称を使用した。1830年にはイギリス水路部は『The Australia Directory英語』(オーストラリア水路誌)でこの新しい名称を用いた。

1901年に6つの植民地が連邦を結成した際、「オーストラリア連邦」(Commonwealth of Australia英語)という名称が、イギリスの法律である1900年オーストラリア連邦憲法法(Commonwealth of Australia Constitution Act 1900英語)によって正式に定められた。

オーストラリアのくだけた呼び名としては、「Oz英語」(オズ)、「Straya英語」(ストレイヤ)、そして「ダウンアンダー」(Down Under英語、南半球の国)などがある。日本語では「濠太剌利」という漢字表記が用いられ、そこから「濠洲」(ごうしゅう)という略称も使われる。

3. 歴史

オーストラリアの歴史は、数万年にわたる先住民アボリジニの文化から、ヨーロッパ人による探検と植民地化、そして独立国家としての発展と現代社会の形成に至るまで、多岐にわたる出来事と変遷を含んでいる。この歴史は、先住民の視点、植民地化がもたらした深刻な影響、民主主義と社会正義を求める闘い、そして多文化社会への移行といった重要なテーマを内包している。

3.1. 先史時代とアボリジニ

ヨーロッパ人が到達する以前のオーストラリア大陸には、アボリジニと呼ばれる先住民が約5万年から6万5000年前に東南アジア方面から移住し、広大な土地で独自の文化と社会を築き上げていた。彼らは250以上の異なる言語グループに分かれ、世界で最も古い継続的な文化の一つを形成していた。アボリジニの生活は、狩猟採集を基本とし、土地や自然と深く結びついた精神性、すなわち「ドリーミング」と呼ばれる世界観を持っていた。ドリーミングは、天地創造の神話、祖先の霊的存在、社会の法や構造、そして生命と土地の連続性を保証するために行われる儀式などを通じて、口承、歌、踊り、絵画によって世代から世代へと受け継がれてきた。

アボリジニは、特定の地域で「火おこし棒農業」と呼ばれる野焼きを行い、植生を管理し狩猟をしやすくしたり、特定の植物の生育を促したりしていた。また、一部の地域では魚の養殖や、半永久的な住居の建設も見られた。これらの実践は、彼らが単なる狩猟採集民ではなく、自然環境を巧みに利用し、持続可能な土地管理システムを築き上げていたことを示している。

トレス海峡諸島民は、オーストラリア本土のアボリジニとは文化的に異なるメラネシア系の先住民であり、少なくとも2500年前にトレス海峡の島々に定住した。彼らは航海術に長け、季節ごとの園芸や、サンゴ礁、海洋資源を利用して生活を営んでいた。一部の島では農業も発達し、14世紀頃には村落も形成された。

18世紀半ばには、オーストラリア北部で地元のアボリジニ集団と、現在のインドネシアから訪れたマカッサル人のナマコ漁師との間で接触、交易、異文化交流が行われていた。

アボリジニの文化遺産は、ロックアート(岩絵)や考古学的遺跡として現代にも残されており、その重要性が認識されている。しかし、ヨーロッパ人による植民地化は、アボリジニ社会に壊滅的な影響を与え、人口の激減、土地の収奪、文化の破壊をもたらした。現代のオーストラリア社会においては、過去の不正義に対する謝罪や和解の努力、そしてアボリジニの権利回復と自己決定権の確立に向けた取り組みが続けられている。

3.2. ヨーロッパ人による探検と植民地化

オーストラリア大陸へのヨーロッパ人による最初の確実な到達は、1606年、オランダ東インド会社の船「ドイフケン号」の船長であったウィレム・ヤンズーンによるものであった。同年、スペインの探検家ルイス・バーエス・デ・トーレスは、ニューギニア南岸に沿って航海し、後に彼の名がつけられるトレス海峡を通過した。1642年にはオランダの探検家アベル・タスマンが、現在のタスマニア島(当時はヴァン・ディーメンズ・ランドと命名)に到達した。タスマンは1644年の第二次航海でオーストラリア北岸の地図を作成し、オランダ人は大陸の北岸と西岸、そしてタスマニア南岸と南東岸のほぼ完全な地図を作成し、この大陸を「新オランダ(ニューホランド)」と名付けた。

1770年、イギリスの海軍大尉ジェームズ・クックは、エンデバー号でオーストラリア東海岸を航海し、詳細な地図を作成した。彼はこの地を「ニューサウスウェールズ」と名付け、イギリスの領有を宣言した。クックの「発見」は、イギリスによる植民地化への道を開くこととなった。アメリカ独立戦争の結果、新たな流刑植民地を必要としていたイギリス政府は、1786年にニューサウスウェールズに流刑植民地を建設する意向を発表した。

1788年1月26日、アーサー・フィリップ艦長率いる「ファースト・フリート」(最初の船団)がポート・ジャクソン湾のシドニー・コーブに到着し、キャンプを設営してユニオンジャックを掲げた。この日は後にオーストラリアの建国記念日である「オーストラリアの日」となった。初期の入植者の多くは、些細な罪でイギリスから送られてきた囚人であり、彼らは「自由入植者」(自発的な移民)のもとで労働者や使用人として割り当てられた。刑期を終えた元囚人は、次第に植民地社会に組み込まれていった。

ヨーロッパ人による植民地化は、先住民であるアボリジニに壊滅的な影響をもたらした。持ち込まれた感染症により先住民の人口は激減し、土地の収奪、暴力、そして文化の破壊が広範囲で行われた。イギリス植民地当局はアボリジニの諸部族といかなる条約も締結せず、彼らの土地所有権を認めなかった。先住民の抵抗や囚人の反乱、ブッシュレンジャー(逃亡囚や無法者)の活動は、しばしば戒厳令のもとで弾圧された。1808年には、ニューサウスウェールズ軍団の将校らによる「ラム酒の反乱」が発生し、一時的に軍事政権が樹立される事態も起きた。その後20年間で、社会的・経済的改革が進められ、立法評議会や最高裁判所が設立されるなど、流刑植民地から市民社会への移行が進んだ。しかし、この過程は先住民の犠牲の上に成り立っていたと言える。

3.3. 植民地の拡大と自治の進展

19世紀に入ると、イギリスによるオーストラリア植民地の拡大は大陸全体へと急速に進んだ。1803年にはヴァン・ディーメンズ・ランド(現在のタスマニア州)に入植地が建設された。1813年、グレゴリー・ブラックスランド、ウィリアม・ローソン、ウィリアム・ウェントワースがシドニー西方のブルー山脈を横断し、内陸部へのヨーロッパ人入植の道が開かれた。イギリスの領有権は、1827年にエドモンド・ロッキヤー少佐がキング・ジョージ湾(現在のアルバニー)に入植地を建設したことで、オーストラリア大陸全体に及ぶものとなった。1829年にはスワン川植民地(現在のパース)が設立され、後に面積において最大の植民地である西オーストラリア州へと発展した。

ニューサウスウェールズ植民地からは、1825年にタスマニア、1836年に南オーストラリア、1851年にビクトリア、1859年にクイーンズランドがそれぞれ独立した植民地として分離した。南オーストラリア州とビクトリア州は自由植民地として設立され、流刑囚を受け入れることはなかった。流刑制度に対する反対運動の高まりを受け、1850年代までには東部の植民地で流刑制度が廃止された。西オーストラリア州は当初自由植民地であったが、1850年から1868年にかけて流刑囚を受け入れた。

1855年から1890年にかけて、6つの植民地はそれぞれ責任政府を獲得し、イギリス帝国の一部でありながらも、大部分の国内問題について自治権を行使するようになった。ただし、外交などの一部の事項についてはロンドンの植民地省が引き続き管理した。植民地の議会は1856年から成人男性への選挙権を段階的に拡大し、1890年代から1900年代にかけては女性にも同等の参政権が認められた。しかし、一部の植民地では1885年から人種に基づく投票制限が導入された。

19世紀半ばには、バーク・ウィルズ探検隊のような探検家たちがオーストラリア内陸部を踏破した。1850年代初頭から始まった一連のゴールドラッシュは、中国、北アメリカ、ヨーロッパ大陸からの新たな移民の流入をもたらした。これは同時に、ブッシュレンジャーの増加や社会不安を引き起こし、1854年にはバララットの鉱夫たちが金採掘許可料に反対してユーレカ砦の反乱を起こすなど、最高潮に達した。1860年代には、主にクイーンズランドの植民地開拓者によって、南洋諸島民が強制的に、あるいは誘拐されて年季奉公人として働かされる「ブラックバーディング」が横行した。

1886年からは、オーストラリアの植民地政府は、児童保護や強制同化政策を名目に、多くのアボリジニの子供たちを家族やコミュニティから引き離す政策(盗まれた世代)を開始した。この非人道的な政策は、アボリジニ社会に深刻なトラウマを残した。

第二次ボーア戦争(1899年-1902年)は、オーストラリア植民地軍にとって最大規模の海外派兵となった。

3.4. 連邦結成から世界大戦まで

1901年1月1日、10年にわたる計画、憲法制定会議、そして国民投票を経て、各植民地が連邦を形成し、新しいオーストラリア憲法のもとでオーストラリア連邦が国家として成立した。

1901年以降、オーストラリアはイギリス帝国内の自治領(ドミニオン)となった。1920年には国際連盟の、1945年には国際連合の創設メンバーの一つとなった。1931年のウェストミンスター憲章は、オーストラリアの同意なしにイギリスが連邦レベルでオーストラリアに対して立法する能力を終了させた。オーストラリアは1942年にこれを採択したが、第二次世界大戦中に可決された法律の有効性を確認するため、その効力は1939年に遡及された。

オーストラリア首都特別地域は、将来の連邦首都キャンベラの所在地として1911年に設立された。キャンベラ建設中の1901年から1927年までは、メルボルンが臨時首都として機能した。ノーザンテリトリーは1911年に南オーストラリア州の管理下から連邦の管理下に移管された。オーストラリアは1905年にパプア属州(旧イギリス植民地)の、1920年にはニューギニア属州(旧ドイツ領ニューギニア)の行政を引き継いだ。両地域は1949年にパプアニューギニア信託統治領として統合され、1975年にオーストラリアから独立した。

1914年、オーストラリアは第一次世界大戦に連合国側として参戦し、複数の戦線で戦闘に参加した。海外に派遣された32万4千人の兵士のうち、約6万人が戦死し、15万2千人が負傷した。多くのオーストラリア人は、1915年のガリポリの戦いにおけるオーストラリア・ニュージーランド軍団(ANZAC)の敗北を、新しい国家のアイデンティティを形成した「炎の洗礼」と見なしている。この戦いの開始日はANZACの日として毎年追悼されており、オーストラリアの日と並んで国民的に最も重要な日の一つとされている。

この時期、オーストラリア社会では白豪主義が国策として確立され、非ヨーロッパ系移民の受け入れを厳しく制限し、国内の先住民や有色人種に対する差別的な政策が推し進められた。これは、労働市場における競争の排除や「白いオーストラリア」という人種的純粋性を維持しようとする当時の社会思潮を反映したものであったが、人権侵害であり、オーストラリアの国際的評価にも影響を与えた。

1939年から1945年にかけて、オーストラリアは第二次世界大戦に連合国側として参戦した。オーストラリア軍は、太平洋戦争、ヨーロッパ戦線、地中海・中東戦線で戦った。1942年のイギリス軍のシンガポール陥落の衝撃と、それに続くダーウィン空襲をはじめとする日本軍によるオーストラリア本土への攻撃は、オーストラリア国民に日本軍侵攻の危機感を広く抱かせ、主要な同盟国及び安全保障上のパートナーをイギリスからアメリカ合衆国へと転換させる契機となった。1951年以降、オーストラリアは太平洋安全保障条約(ANZUS条約)に基づきアメリカ合衆国と同盟関係にある。

3.5. 第二次世界大戦後と現代

第二次世界大戦後の30年間で、オーストラリアは生活水準の大幅な向上、余暇時間の増加、そして郊外開発を経験した。政府は「人口を増やすか、滅びるか(populate or perish英語)」というスローガンのもと、ヨーロッパ全土からの大規模な移民を奨励し、これらの移民を「新しいオーストラリア人(New Australians英語)」と呼んだ。1960年代からは、国際的な批判と国内の意識変化を受け、長らく国策であった白豪主義が段階的に緩和されていった。

冷戦期には西側諸国の一員として、1950年代の朝鮮戦争やマラヤ危機、1962年から1973年にかけてのベトナム戦争に参戦した。国内では共産主義の影響力拡大に対する緊張感から、メンジーズ政権によるオーストラリア共産党非合法化の試み(国民投票で否決)や、1955年のオーストラリア労働党の深刻な分裂(1955年オーストラリア労働党分裂)が起きた。

1967年の国民投票の結果、連邦政府はアボリジニに関する立法権を獲得し、アボリジニは国勢調査に完全に含まれるようになった。ヨーロッパ人植民地化以前の土地の権利(オーストラリアでは先住権と呼ばれる)は、1992年のマボ判決で初めて法的に承認された。この判決でオーストラリア高等裁判所は、ヨーロッパ人入植時にオーストラリアが「terra nulliusラテン語」(無主の地)でも「砂漠で未開墾の土地」でもなかったと判断した。

1973年に白豪主義の最後の痕跡が撤廃されると、主にアジアからの非ヨーロッパ系移民の大規模かつ継続的な波により、オーストラリアの人口構成と文化は大きく変容した。20世紀後半には、他のアジア太平洋諸国との外交政策上の連携もますます重視されるようになった。1986年のオーストラリア法は、オーストラリア国王としての君主の独立した地位を維持しつつ、オーストラリアとイギリスの間の残存する憲法上の結びつきを断ち切った。1999年の憲法国民投票では、有権者の55%が君主制を廃止し共和制に移行することに反対した。

9.11アメリカ同時多発テロ事件後、オーストラリアはアメリカ合衆国と共に2001年から2021年までのアフガニスタン戦争、2003年から2009年までのイラク戦争に参戦した。21世紀に入ると、オーストラリアの貿易関係はますます東アジア志向を強め、中国が最大の貿易相手国となった。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに対応するため、2020年3月から連邦政府、州政府、準州政府によって、ロックダウンや国境を越える移動の制限、公共の集まりの制限などが実施された。2021年のワクチン接種開始後、これらの制限は徐々に緩和された。2023年10月、オーストラリアはCOVID-19を国家的に重要な感染症インシデントとは見なさないと宣言した。

現代のオーストラリアは、環境問題(気候変動、生物多様性の喪失など)、経済格差、外交政策(特に中国との関係)、そして先住民との和解の努力といった主要な政治的・社会的課題に直面している。これらの課題への取り組みは、オーストラリア社会の将来を左右する重要な要素となっている。

4. 地理

オーストラリアは、オーストラリア大陸本土、タスマニア島、そして多数の小さな島々から構成される国家である。その広大な国土は、多様な地形、気候、生態系を有し、独特の自然環境を形成している。

4.1. 全般的特徴

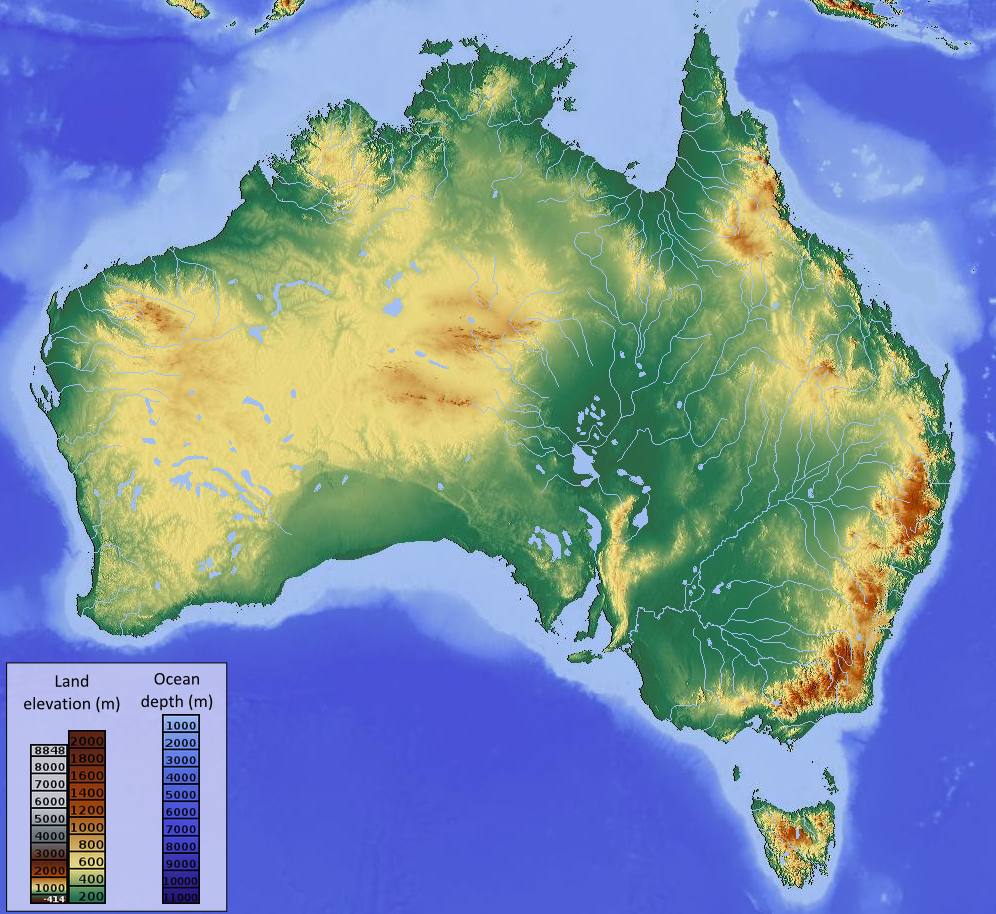

オーストラリア大陸は世界で最も小さい大陸であり、国としてはロシア、カナダ、中国、アメリカ合衆国、ブラジルに次いで世界で6番目に広い面積を持つ。海岸線の総延長は約3.59 万 km(沖合の島々を除く)に及び、814.83 万 km2の排他的経済水域を主張している。地理学的には、南緯9度から44度、東経112度から154度の間に位置し、インド洋と太平洋に囲まれている。アジア大陸とはアラフラ海とティモール海によって隔てられている。

主要な地形区分としては、大陸東部を南北に走るグレートディバイディング山脈、広大な内陸部の砂漠地帯、そして大鑽井盆地などが挙げられる。グレートディバイディング山脈は、中央低地と東部高地を分断している。大陸本土の最高峰はコジオスコ山(標高2228 m)である。より高い山としては、ハード島のモーソン・ピーク(標高2745 m)、オーストラリア南極領土のマクリントック山(標高3492 m)とメンジーズ山(標高3355 m)がある。

オーストラリア大陸は「島大陸」とも呼ばれ、平均標高は約325 mと比較的平坦である。国土の大部分は乾燥帯または半乾燥帯に属し、居住可能な大陸としては最も乾燥している。人口の約95%は海岸から100 km以内に集中しており、特に南東部の温帯地域に人口が密集している。

北東岸沖には世界最大のサンゴ礁であるグレート・バリア・リーフが2300 km以上にわたって広がっている。また、マレー・ダーリング盆地は主要な水系であり、ニューサウスウェールズ州内陸部とクイーンズランド州南部の大部分を流域とし、南オーストラリア州のアレクサンドリナ湖へと注いでいる。しかし、大陸全体の河川の海洋への流出量は他の大陸と比較して極めて少なく、乾燥した平坦な地形は河川の流れを緩やかにし、土地の塩類化を招いている。

オーストラリアは、アシュモア・カルティエ諸島、クリスマス島、ココス(キーリング)諸島、コーラル・シー諸島、ハード島とマクドナルド諸島、ノーフォーク島といった離島の海外領土も有している。また、南極大陸の約42%をオーストラリア南極領土として領有権を主張しているが、この主張は他の4カ国(イギリス、フランス、ニュージーランド、ノルウェー)によってのみ承認されている。

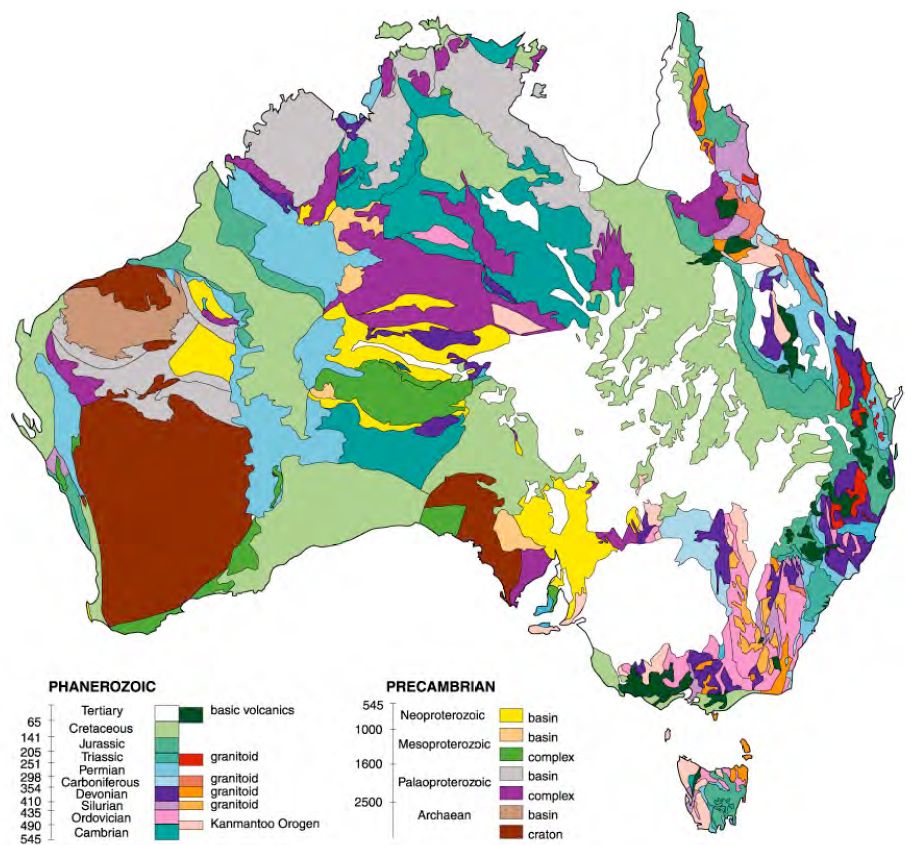

4.2. 地質

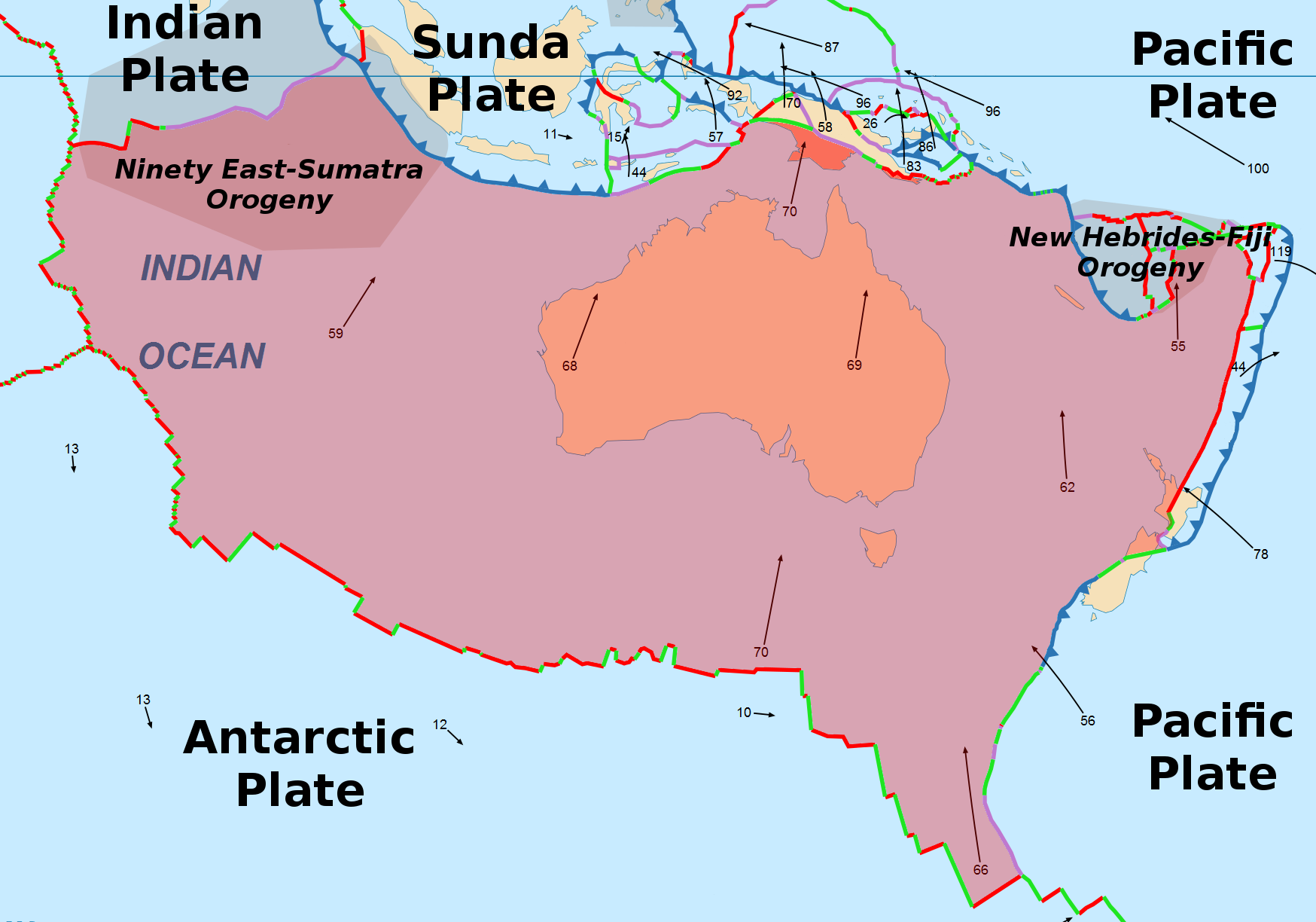

オーストラリア大陸は、かつて超大陸ロディニアやゴンドワナの一部であったが、約3500万年前に南極大陸から完全に分離し、北上を続けて現在の位置に至った。最後の氷期が終わると海面が上昇し、約8000年前にオーストラリア本土はニューギニア島から、約6000年前にタスマニア島から分離した。

地質学的には、オーストラリア大陸はオーストラリアプレートの内部に位置しており、比較的安定している。大規模な造山運動や活火山、活断層はほとんど見られない。しかし、オーストラリアプレートは年間約6~7cmの速さで北北東に移動しており、現在はユーラシアプレートや太平洋プレートと衝突している。このプレート内応力の結果、地質学的に安定した陸塊としては比較的高い地震活動が見られ、1901年から2017年の間にマグニチュード6を超える地震が18回発生している。1989年のニューカッスル地震は、オーストラリアで最も被害の大きかった地震であり、13人が死亡した。東部本土では最近では4600年前まで活火山が存在し、遠隔地のハード島とマクドナルド諸島では火山活動が続いている。

オーストラリア大陸の地殻は、西部の最も古い始生代のクラトン(安定陸塊)から、東部のより新しい造山帯(約5億4100万年前から2億5200万年前に形成)へと、3つのサイクルで形成された。オーストラリアの地表で最も古い岩石は始生代のものであり、西オーストラリア州の一部には37億年以上前のものが、南オーストラリア州には31億年以上前のものが存在する。地球上で最も古いジルコン結晶(44億年前)も西オーストラリア州で発見されている。しかし、オーストラリアの約80%は、2億5000万年よりも新しい堆積岩や風化表土で覆われている。

4.3. 気候

オーストラリアの気候は非常に多様で、北東部と北西部は湿潤な熱帯気候、中央部は乾燥気候、南部沿岸は温帯気候で、南東部の高地やタスマニア州では冬季に氷点下となり雪が降る。この多様性は、オーストラリアが「亜熱帯高圧帯」に位置し、乾燥した気候をもたらしやすいことに起因する。オーストラリア大陸全体としては、居住可能な大陸の中で最も乾燥しており、年間平均降水量は470 mmである。国土の約70%が乾燥帯または半乾燥帯に属し、約18%が砂漠である。

気候は、エルニーニョ・南方振動、インド洋ダイポールモード現象、南極振動といった様々な気象システムの影響も受けている。オーストラリアは年間の降水量の変動が大きく、年ごとの変動も大きいため、頻繁に干ばつや洪水が発生する。熱帯オーストラリアではサイクロンや熱帯低気圧が一般的である。夏のモンスーンはオーストラリア北部に大量の雨をもたらし、低気圧セルは南部に冬の雨をもたらす。最も暑い地域は国の北西部にあり、最も涼しい地域は南東部にある。オーストラリア南部では森林火災が発生しやすい状況が一般的である。

温室効果ガス排出量の増加による気候変動は、1910年以降オーストラリアの気温を1.5℃上昇させ、極端な暑さや豪雨の発生頻度を増加させている。1970年以降、オーストラリア南部では4月から10月にかけての降水量が減少し、1950年代以降は森林火災のシーズンが長期化している。一方、オーストラリア北部では1970年代以降降水量が増加している。熱帯低気圧の数は1982年以降減少し、高山帯の積雪は1950年代後半以降減少している。オーストラリア周辺の海面は上昇しており、周辺の海洋はより酸性化している。

4.4. 生物多様性

オーストラリアの大部分は半乾燥帯または砂漠であるが、大陸には高山のヒースから熱帯雨林まで多様な生息地が含まれている。菌類はその多様性を象徴しており、推定25万種(うち記載されているのはわずか5%)がオーストラリアに生息している。大陸の古さ、極めて変動の激しい気象パターン、そして長期にわたる地理的隔離のため、オーストラリアの生物相の多くは固有のものである。顕花植物の約85%、哺乳類の84%、鳥類の45%以上、そして沿岸の温帯域の魚の89%が固有種である。オーストラリアには少なくとも755種の爬虫類が生息しており、これは世界のどの国よりも多い。

南極大陸を除けば、オーストラリアはネコ科動物が生息しなかった唯一の大陸である。野良猫は17世紀にオランダの難破船によって、その後18世紀にヨーロッパ人入植者によって持ち込まれた可能性がある。現在では、多くの脆弱な固有種の減少や絶滅の主要な要因と考えられている。ディンゴは、約4000年前、最後の氷河期が終わった後のいずれかの時点で、アジアからの航海者によってオーストラリアに持ち込まれたと考えられており、アボリジニの人々がペットとして大陸中に広めるのを助け、本土のフクロオオカミの絶滅に寄与した。オーストラリアはまた、17のメガダイバース国家の一つである。

オーストラリアの森林は、主に常緑樹種で構成されており、特に乾燥度の低い地域ではユーカリの木が、より乾燥した地域や砂漠ではアカシアが優占種となっている。よく知られたオーストラリアの動物には、単孔類(カモノハシとハリモグラ)、カンガルー、コアラ、ウォンバットなど多数の有袋類、そしてエミューやワライカワセミのような鳥類がいる。オーストラリアには、世界で最も毒性の強いヘビのいくつかが含まれる、多くの危険な動物が生息している。多くの動植物種は、最初の人間による入植直後に絶滅し、その中にはオーストラリアのメガファウナも含まれる。その他、フクロオオカミなどはヨーロッパ人入植後に姿を消した。

オーストラリアの多くの生態地域およびそれらの地域内の種は、人間の活動や導入された動物、植物、原生生物、菌類によって脅かされている。これらの要因すべてが、オーストラリアを世界で最も哺乳類の絶滅率が高い国の一つにしている。連邦法である「1999年環境保護・生物多様性保全法」は、絶滅危惧種の保護のための法的枠組みである。「オーストラリア生物多様性保全国家戦略」に基づき、固有の生態系を保護・保全するために多数の保護地域が設定されている。65の湿地がラムサール条約に登録されており、16の自然世界遺産が設定されている。2018年の環境パフォーマンス指数では、オーストラリアは178カ国中21位であった。オーストラリアの絶滅危惧種リストには1,800以上の動植物が掲載されており、その中には500種以上の動物が含まれている。古生物学者は、南オーストラリア州のマクグラス・フラットで先史時代の熱帯雨林の化石サイトを発見し、現在乾燥した砂漠や乾燥した低木林/草原となっているこの地域が、かつては豊かな生命の宝庫であった証拠を提示している。

5. 政治

オーストラリアは、立憲君主制、議会制民主主義、そして連邦制を採用する国家である。1901年の連邦結成以来、ほぼ変わらぬオーストラリア憲法と共に、安定した自由民主主義の政治体制を維持してきた。オーストラリアは世界で最も古い連邦国家の一つであり、権力は連邦政府と州政府の間で分立されている。

オーストラリアの政治体制は、イギリス(行政権と立法権の融合、立憲君主制、強力な党議拘束)とアメリカ合衆国(連邦制、成文憲法、州が平等な代表権を持つ上院を伴う強力な二院制)の政治制度から派生した要素を組み合わせた、独特の混合型となっている。連邦政府の権力は、立法府、行政府、司法府の三権に部分的に分立している。

5.1. 政府構造

オーストラリアの国家元首は、イギリス国王であるチャールズ3世が兼任するオーストラリア国王である。国王は、連邦レベルではオーストラリア総督、州レベルでは州総督によって代行される。憲法第63条および慣習により、総督は大臣の助言に基づいて行動する。実際には、総督は首相および内閣の行動に対する法的な名目上の長として機能する。総督は、特定の状況下では、大臣の助言なしに、あるいはそれに反して行使できる権限である留保権限を行使することがある。これらの権限を行使できる時期は慣習によって定められており、その正確な範囲は不明確である。これらの権限の最も注目すべき行使は、1975年の憲政危機におけるホイットラム政権の解任であった。

行政府の中心は首相と、首相が指名する閣僚から成る内閣である。首相は通常、下院で多数派を形成する政党または政党連合の党首が務める。連邦政府と州政府は、憲法によって権限が分担されており、外交、国防、通貨、移民などは連邦政府の専管事項であり、教育、医療、警察などは主に州政府の管轄となる。

5.2. 連邦議会

オーストラリアの立法府は、オーストラリア連邦議会であり、国王、上院(元老院)、下院(代議院)から構成される両院制である。

上院は76議席で構成され、各州から12名ずつ、2つの主要なオーストラリア本土準州(オーストラリア首都特別地域とノーザンテリトリー)からそれぞれ2名ずつが選出される。下院は151議席で、人口に基づいて各州に割り当てられる単一選挙区(一般に「選挙区」または「議席」と呼ばれる)から選出され、現在の各州には最低5議席が保証されている。

下院の任期は最長3年であるが、固定されておらず、政府は通常、最長任期の6ヶ月前のいずれかの時点で選挙のために議会を早期解散する。両院の選挙は通常同時に行われ、準州選出議員を除き、上院議員の任期は6年で重複する(準州選出議員の任期は固定されておらず、下院の選挙サイクルに連動する)。したがって、両院解散によってサイクルが中断されない限り、上院の76議席のうち40議席のみが各選挙の対象となる。

オーストラリアの選挙制度は、下院およびタスマニア州とオーストラリア首都特別地域を除くすべての州および準州の下院選挙で優先順位付投票制(即時決選投票制)を採用している(タスマニア州とオーストラリア首都特別地域はヘア=クラーク式比例代表制を採用)。上院およびほとんどの州の上院は、各州の比例代表制と優先順位付投票制を組み合わせた単記移譲式投票を採用している。18歳以上のすべての登録有権者は、すべての管轄区域で投票および選挙人登録が義務付けられている。

下院で多数派の支持を得た政党が政府を組織し、その党首が首相となる。どの政党も多数派の支持を得ていない場合、総督は憲法上の権限により首相を任命し、必要であれば議会の信任を失った首相を罷免することができる。オーストラリアは、強力で選挙で選ばれた上院を持つウェストミンスター・システムの議会制民主主義として運営されているという比較的独特な立場のため、この制度は「ウォッシュミンスター変異(Washminster mutation)」または準議院内閣制と呼ばれることがある。

5.3. 政党と選挙

オーストラリアの連邦レベルで通常政権を形成する主要な政治グループは2つある。オーストラリア労働党と、オーストラリア自由党およびその少数派パートナーであるオーストラリア国民党の公式なグループである保守連合である。州レベルの政府における国民党と自由党の関係は異なり、クイーンズランド州とノーザンテリトリーでは両政党が合併(クイーンズランド自由国民党、地方自由党。ただし連邦議会議員はいずれかの党員集会に所属)、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、西オーストラリア州では連立を組み、南オーストラリア州とタスマニア州では自由党と競合している。オーストラリアの政治文化において、保守連合は中道右派、労働党は中道左派と見なされている。

無所属議員やいくつかの小政党もオーストラリアの議会、主に上院で議席を獲得している。オーストラリア緑の党は、得票数と党員数の両方で第3政党であり、議席数では第4政党である。

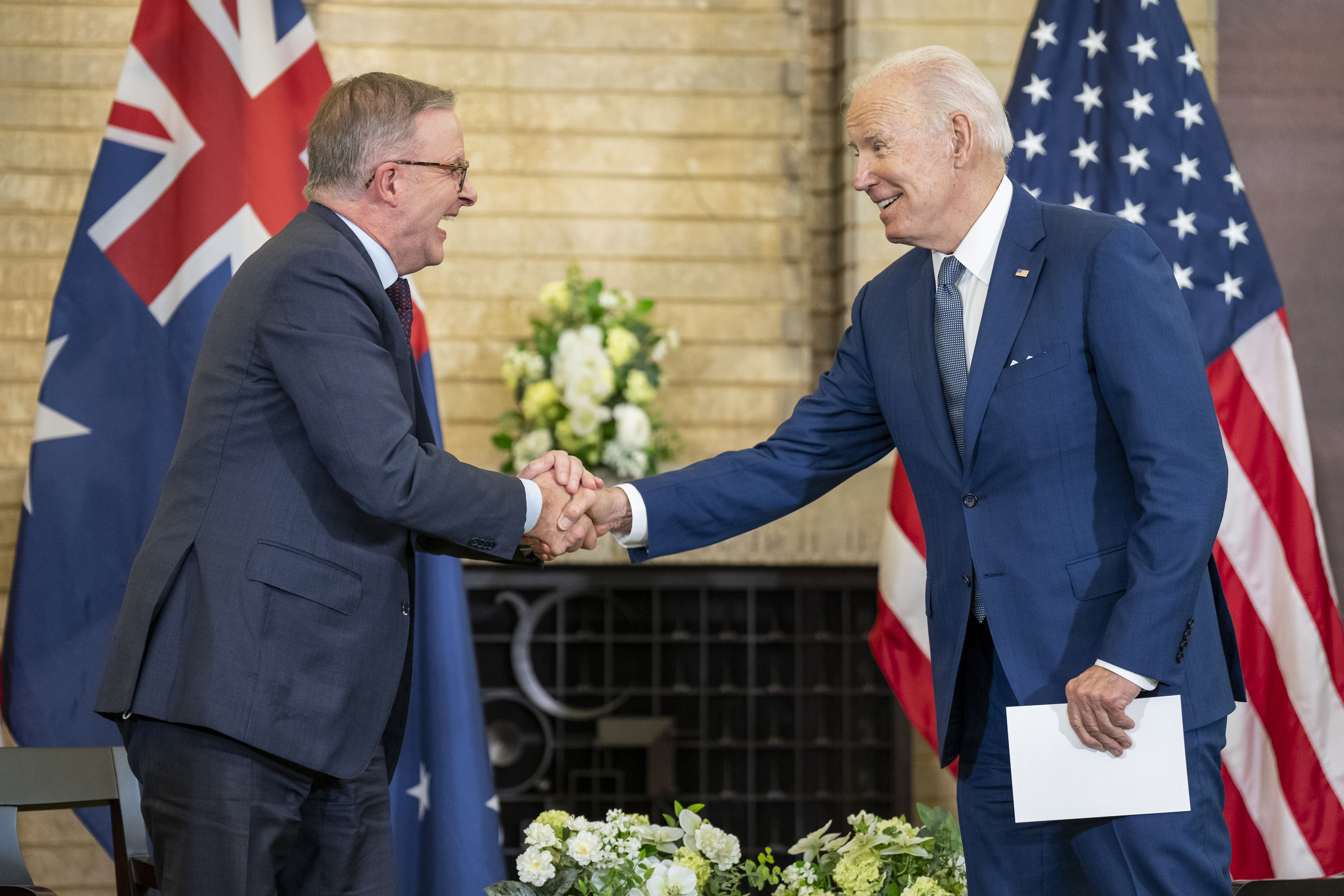

直近の連邦選挙は2022年5月21日に行われ、アンソニー・アルバニージ率いるオーストラリア労働党が政権を獲得した。

オーストラリアの選挙制度は、下院(代議院)では優先順位付投票制(単記移譲式)、上院(元老院)では比例代表制(単記移譲式)を採用している。18歳以上の国民には義務投票制が敷かれており、有権者登録も義務付けられている。選挙への参加は国民の権利であると同時に義務とされており、正当な理由なく投票を棄権した場合には罰金が科される。このような制度は、高い投票率を維持し、国民の政治参加を促進する役割を果たしている。市民運動も活発であり、環境問題、人権問題、社会正義など様々な課題に対して、市民団体やNGOが政策提言や啓発活動を行っている。

5.4. 人権

オーストラリアは、概して市民的及び政治的権利の保護が強力であり、多くの国際人権条約に署名している。人権を保護する重要な文書には、オーストラリア憲法、「1975年人種差別禁止法」、「1984年性差別禁止法」、「1992年障害者差別禁止法」、「2004年年齢差別禁止法」などがある。同性結婚は2017年から国内で合法化されている。他の西側民主主義諸国とは異なり、オーストラリアには憲法や法律に基づく単一の連邦レベルの権利章典は存在しないが、オーストラリア首都特別地域、ビクトリア州、クイーンズランド州には州レベルの権利章典がある。

ヒューマン・ライツ・ウォッチやアムネスティ・インターナショナルなどの国際機関は、亡命希望者政策、アボリジニの拘留中の死亡、確立された権利保護の欠如、抗議活動を制限する法律などの分野で懸念を表明している。

特に、アボリジニおよびトレス海峡諸島民の権利問題は、オーストラリア社会における重要な課題である。歴史的な土地の収奪、差別、そして「盗まれた世代」といった過去の不正義に対する謝罪と和解のプロセスが進行中であるが、依然として教育、雇用、健康、司法などの面で格差が存在する。先住民の自己決定権の尊重、文化遺産の保護、そして社会経済的地位の向上が求められている。

難民や亡命希望者の扱いについても、国際的な批判がある。オーストラリアは厳格な国境管理政策をとっており、沖合の施設での長期収容や、第三国への移送といった措置は、人道的観点や国際法の遵守の観点から問題視されている。

性的マイノリティ(LGBTQI+)の権利については、同性結婚の合法化など進展が見られるものの、差別や偏見は依然として存在し、法的保護のさらなる強化や社会的受容の促進が課題となっている。人種差別問題も根深く、特にアジア系や中東系の移民に対する差別事件が報告されている。

オーストラリアは民主主義国家として高い評価を得ているが、報道の自由に関してはメディアの所有集中が問題視されることがある。また、テロ対策を名目とした監視強化や市民的自由の制限に対する懸念も存在する。民主主義の発展と人権保障の継続的な向上は、オーストラリア社会にとって重要な課題であり続けている。

6. 地方行政区分

オーストラリアは、6つの州(State)と2つの主要な本土準州(Territory)から構成される連邦国家である。その他、いくつかの特別地域(External Territoriesなど)を有する。州と準州はそれぞれ独自の政府と議会を持ち、広範な自治権を有しているが、準州の自治権は連邦議会の法律によって制限されることがある。

6.1. 州と準州

オーストラリアを構成する6つの州と2つの主要な本土準州は以下の通りである。

- 州 (States)

- ニューサウスウェールズ州 (NSW) - 州都:シドニー

- ビクトリア州 (VIC) - 州都:メルボルン

- クイーンズランド州 (QLD) - 州都:ブリスベン

- 西オーストラリア州 (WA) - 州都:パース

- 南オーストラリア州 (SA) - 州都:アデレード

- タスマニア州 (TAS) - 州都:ホバート

- 主要な本土準州 (Mainland Territories)

- オーストラリア首都特別地域 (ACT) - 首都:キャンベラ(連邦首都)

- ノーザンテリトリー (NT) - 準州都:ダーウィン

各州は、憲法によって連邦政府に排他的に付与された権限を除く、広範な立法権を有する。州政府は、教育、医療、警察、交通、地方自治など、住民生活に密着した分野において主要な役割を担っている。一方、準州も州と同様の機能を持つが、連邦議会は準州議会が可決した法律を覆す権限を有する。

各州には国王の名代として州総督が置かれ、ノーザンテリトリーには行政官が置かれる。各州の行政の長は州首相(Premier)、各準州の行政の長は首席大臣(Chief Minister)と呼ばれる。

この他に、連邦政府が直接管轄する特別地域として、ジャービス湾特別地域、クリスマス島、ココス(キーリング)諸島、アシュモア・カルティエ諸島、コーラル・シー諸島、ハード島とマクドナルド諸島、そして国際的な承認は限定的であるもののオーストラリア南極領土がある。ノーフォーク島も以前は自治権を有していたが、2015年にその多くが取り消された。

6.2. 主要都市

オーストラリアの人口は海岸沿いの都市部に高度に集中しており、特に南東部に大都市が形成されている。これらの都市は、それぞれの州または国の経済、文化、交通の中心としての役割を担っている。

- シドニー(ニューサウスウェールズ州):オーストラリア最大の都市であり、国際的な金融センターの一つ。オペラハウスやハーバーブリッジなどの象徴的な建造物で知られる。2023年の都市圏人口は約545万人。

- メルボルン(ビクトリア州):オーストラリア第2の都市。文化、芸術、スポーツの中心地として知られ、「世界で最も住みやすい都市」ランキングで常に上位に位置する。2023年の都市圏人口は約521万人。

- ブリスベン(クイーンズランド州):オーストラリア第3の都市。亜熱帯気候に恵まれ、近年急速な発展を遂げている。2032年夏季オリンピックの開催都市。2023年の都市圏人口は約271万人。

- パース(西オーストラリア州):西オーストラリア州の州都であり、インド洋に面する。鉱物資源ブームにより経済的に発展。2023年の都市圏人口は約231万人。

- アデレード(南オーストラリア州):南オーストラリア州の州都。計画都市として建設され、ワイン産業やフェスティバルで知られる。2023年の都市圏人口は約145万人。

- キャンベラ(オーストラリア首都特別地域):オーストラリアの首都。計画都市として建設され、国会議事堂や国立博物館などの国の主要機関が集まる。2023年の都市圏人口は約50万人(クイーンビアン含む)。

これらの主要都市以外にも、ゴールドコースト、ニューカッスル、ウロンゴン、ホバート、ダーウィンなどが、各地域の拠点都市として重要な役割を果たしている。都市化の進展は、住宅問題、交通渋滞、環境負荷といった課題も生み出しており、持続可能な都市開発が求められている。

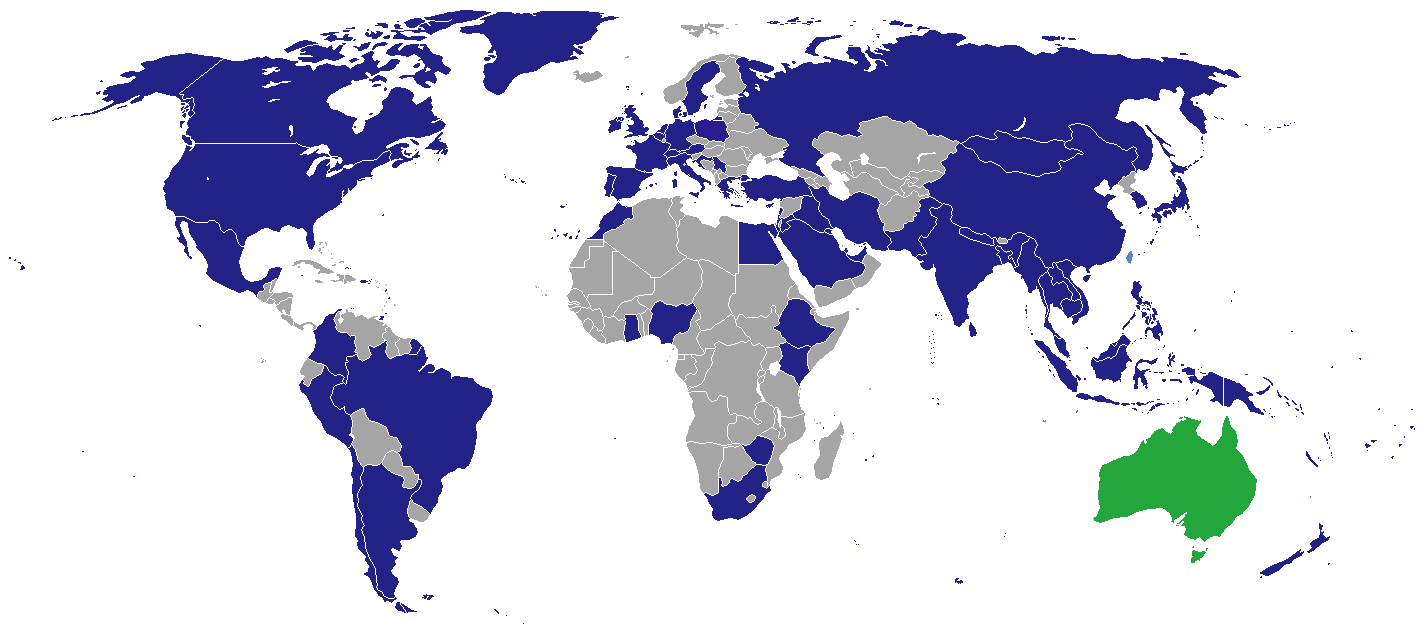

7. 国際関係

オーストラリアは、その地理的位置、経済力、そして民主主義的価値観に基づき、国際社会において積極的かつ多角的な役割を果たしている。外交政策は、伝統的な同盟国との関係を維持しつつ、アジア太平洋地域への関与を深め、多国間主義を重視することを基本方針としている。人道的側面や地球規模課題への取り組みも、オーストラリア外交の重要な柱である。

7.1. 基本方針

オーストラリアの外交政策は、主に以下の三つの柱に基づいている。

1. アメリカ合衆国との同盟関係(ANZUS条約):第二次世界大戦後、オーストラリアの安全保障の基軸となっており、軍事、情報、外交の各分野で緊密な協力を維持している。

2. インド太平洋地域への関与:地理的にアジア太平洋地域に位置することから、この地域の平和と安定、経済的繁栄を重視している。特に、ASEAN諸国、日本、中国、インド、韓国、そして太平洋島嶼国との関係強化に努めている。

3. 多国間主義の重視:国際連合、イギリス連邦、WTO、G20、OECDなどの国際機関や枠組みへの積極的な参加を通じて、国際法に基づく秩序の維持、地球規模課題(気候変動、感染症、貧困など)の解決、そして自由貿易の推進に貢献することを目指している。

近年、オーストラリアは「ミドルパワー外交」を展開し、大国間の競争が激化する国際環境において、独自の立場からルールに基づく国際秩序の維持や、共通の価値観を持つ国々との連携強化を模索している。

7.2. 主要な二国間関係

オーストラリアは世界各国と広範な二国間関係を築いているが、特に以下の国々との関係は重要性が高い。

- 日本:経済的には主要な貿易相手国であり、鉄鉱石、石炭、液化天然ガス(LNG)などの資源や農産物を日本へ輸出し、日本からは自動車や機械類を輸入している。安全保障面では、「特別な戦略的パートナーシップ」として連携を深めており、防衛協力や情報共有が進んでいる。文化交流も活発である。

- アメリカ合衆国:最も重要な同盟国であり、ANZUS条約に基づき安全保障面で緊密に協力している。経済的にも重要な貿易・投資相手国である。

- イギリス:歴史的、文化的に深いつながりを持ち、英連邦のメンバー国でもある。安全保障協力(AUKUSなど)や経済関係も依然として重要である。

- ニュージーランド:地理的に最も近く、歴史的、文化的にも極めて緊密な関係にある。ANZUS条約の原署名国(現在はアメリカとの同盟からは離脱)であり、経済統合(CER協定)、市民の自由な移動(TTTA)など、特別な関係を築いている。

- 中国:最大の貿易相手国であり、経済的な相互依存関係は非常に深い。しかし、近年は中国の地域における影響力拡大や人権問題などを巡り、政治的な緊張関係も見られる。オーストラリアは、中国との建設的な関係を維持しつつも、国益と価値観に基づいた外交を展開している。

- インドネシア:地理的に最も近いアジアの大国であり、安全保障、経済、テロ対策など幅広い分野で協力関係にある。時に政治的な課題が生じることもあるが、対話を通じて関係を管理している。

- 太平洋島嶼国:オーストラリアは、太平洋島嶼国にとって最大の援助国であり、経済開発、気候変動対策、安全保障などの分野で支援を行っている。この地域の安定と繁栄はオーストラリアの国益にとって重要である。

これらの国々との関係において、オーストラリアは人権、民主主義、法の支配といった価値観を重視しつつ、国益を追求するバランスの取れた外交を目指している。

7.3. 国際機関への参加

オーストラリアは、国際協調と多国間主義を重視し、数多くの国際機関に積極的に参加し、その活動に貢献している。

- 国際連合(UN):創設メンバーの一つであり、国連憲章の原則を支持し、平和維持活動、人権擁護、持続可能な開発など、国連の様々な活動に積極的に関与している。

- イギリス連邦(Commonwealth of Nations):旧イギリス植民地からなる国家連合の主要メンバーであり、民主主義、人権、法の支配といった共通の価値観を推進する活動に参加している。

- アジア太平洋経済協力(APEC):アジア太平洋地域の貿易・投資の自由化、経済・技術協力を推進する主要なフォーラムであり、オーストラリアは創設時から主導的な役割を果たしてきた。

- 太平洋諸島フォーラム(PIF):太平洋島嶼国の地域協力機構であり、オーストラリアは主要な援助国として、島嶼国の経済開発、気候変動対策、海洋資源管理などを支援している。

- G20:主要20カ国・地域からなる国際経済協力の主要フォーラムであり、世界経済の安定と持続的成長のための政策協調に参加している。

- 経済協力開発機構(OECD):先進民主主義国を中心とする国際機関であり、経済成長、社会開発、グローバル化などの課題に関する政策分析や提言を行っている。

- 世界貿易機関(WTO):多角的貿易体制の維持・強化を目的とする国際機関であり、貿易自由化交渉や紛争解決メカニズムに参加している。

これらの国際機関への参加を通じて、オーストラリアは国際社会におけるルール形成や地球規模課題の解決に貢献し、自国の国益と国際社会全体の利益の調和を図っている。

8. 軍事

オーストラリアの国防は、オーストラリア国防軍(ADF)とオーストラリア国防省によって担われている。これらは合わせて「オーストラリア国防機関」として知られる。ADFは、オーストラリア陸軍、オーストラリア海軍、オーストラリア空軍の三軍から構成される。2021年時点で、現役兵約6万人、予備役約2万5千人の兵力を有する。国防省は文官組織であり、国防大臣が長を務める。国防軍最高司令官と国防次官は、共同で国防機関を管理する二頭体制(ダイアーキー)をとっており、責任を共有・分担している。名目上の最高司令官はオーストラリア総督であるが、実際の指揮権は国防軍最高司令官に委ねられている。連邦政府の行政府は、内閣およびその国家安全保障委員会の決定に従う国防大臣を通じて軍を統括する。

主要なオーストラリアの情報機関には、対外諜報を担当するオーストラリア秘密情報部(ASIS)、シギント(信号情報)を担当するオーストラリア通信電子局(ASD)、国内保安を担当するオーストラリア保安情報機構(ASIO)などがある。

2022年の国防費は国内総生産(GDP)の1.9%で、世界で13番目の規模であった。ADFは、中東やインド太平洋地域での作戦(安全保障や援助提供を含む)に積極的に参加しており、南スーダン、シリア・イスラエル平和維持、北朝鮮関連の国連軍にも貢献している。国内では、亡命希望者の入国阻止や自然災害救援活動にも従事している。

オーストラリアは、アメリカ合衆国との太平洋安全保障条約(ANZUS条約)を基軸とし、イギリス、アメリカ合衆国との三国間安全保障協力枠組みであるAUKUS、アメリカ合衆国、日本、インドとの日米豪印戦略対話(Quad)、ニュージーランド、イギリス、マレーシア、シンガポールとの5か国防衛取極(FPDA)、そして日本との日豪円滑化協定など、多層的な安全保障協力の枠組みに参加している。これらの枠組みを通じて、地域の平和と安定、そして自国の安全保障の確保に努めている。

9. 経済

オーストラリア経済は、豊かな天然資源、発達したサービス産業、そして堅調な国際貿易に支えられた、高所得混合経済である。労働者の権利、社会的公正、そして環境への配慮は、経済政策における重要な考慮事項となっている。

9.1. 経済構造と主要指標

オーストラリアは、名目国内総生産(GDP)で世界第14位、購買力平価(PPP)ベースで第18位の経済規模を持つ(2021年時点)。一人当たりGDPも世界最高水準にある。経済構造はサービス業が中心で、GDP全体の約71.2%を占め、次いで鉱工業が25.3%、農林水産業は3.6%となっている(CIA World Factbookによる)。

主要な経済指標としては、比較的低い失業率、安定した物価上昇率などが挙げられる。しかし、国内には所得格差や貧困の問題も存在し、特に先住民や一部の移民コミュニティ、地方部において顕著である。社会的公正の実現は、オーストラリア社会における重要な課題の一つであり、政府は社会保障制度や教育機会の提供を通じて格差是正に取り組んでいる。

オーストラリアドル(AUD)が通貨であり、オーストラリア準備銀行(中央銀行)が金融政策を担っている。政府債務はGDP比で一定水準を維持しているが、家計債務は世界的に見て高い水準にある。不動産価格も、特に大都市圏で高騰しており、住宅取得の困難さが社会問題化している。

9.2. 主要産業

オーストラリアの経済は多様な産業によって支えられているが、特に以下の産業が重要である。

- 鉱業:鉄鉱石、石炭、ボーキサイト、金、ウラン、天然ガスなど、豊富な鉱物資源に恵まれており、世界有数の資源輸出国である。鉱業は輸出収入の大きな柱であるが、環境負荷や資源価格の変動リスクといった課題も抱えている。

- 農牧業:広大な土地を利用した大規模な農牧業が盛んであり、小麦、羊毛、牛肉、乳製品などが主要な生産物である。農産物の多くは輸出されており、国際市場で高い評価を得ている。持続可能な農業生産と労働者の権利保護、環境への配慮が求められている。

- サービス業:金融、保険、不動産、教育、観光、医療、情報通信など、幅広い分野で経済の中心となっている。特に教育(留学生受け入れ)と観光は、重要な外貨獲得手段である。サービス業の発展には、質の高い労働力とイノベーションが不可欠である。

- 製造業:かつては自動車産業などが盛んであったが、国際競争の激化により規模は縮小傾向にある。現在は、食品加工、金属製品、化学製品など、特定の分野に特化している。労働者の権利保護に関しては、労働組合の活動が比較的活発である。

各産業においては、労働者の権利保護、安全衛生基準の遵守、そして環境負荷の低減が重要な課題として認識されており、政府や企業、労働組合による取り組みが進められている。

9.3. 貿易

オーストラリアは国際貿易に大きく依存しており、世界第21位の輸出国、第24位の輸入国である(2021年時点)。

- 主要輸出輸入品目:

- 輸出:鉄鉱石、石炭、天然ガス、金、牛肉、小麦、羊毛、教育サービス、観光サービスなど。

- 輸入:機械類、自動車、電気製品、医薬品、石油製品など。

- 主要貿易相手国:中国が最大の貿易相手国であり、輸出の約40%、輸入の約17.6%を占めている(2020年時点)。その他、日本、アメリカ合衆国、韓国、ニュージーランドなどが主要な貿易相手国である。

- 自由貿易協定(FTA):オーストラリアは貿易自由化を積極的に推進しており、アメリカ合衆国、中国、日本、韓国、ASEAN諸国、イギリスなど、多くの国・地域とFTAを締結している。また、CPTPP(TPP11)やRCEPといった多国間FTAにも参加しており、国際貿易における地位向上を目指している。

近年、地政学的リスクの高まりやサプライチェーンの脆弱性が認識される中、オーストラリアは貿易相手国の多様化や、国内産業の強化を通じた経済安全保障の確立にも注力している。

9.4. エネルギー

オーストラリアのエネルギー供給は、依然として石炭や天然ガスといった化石燃料に大きく依存しているが、近年、再生可能エネルギーへの転換が急速に進んでいる。

- 化石燃料:石炭(瀝青炭、褐炭)は発電量の大きな割合を占め、国内消費だけでなく主要な輸出品目でもある。天然ガスも発電や産業用、家庭用に広く利用されている。石油は国内生産量が限られており、多くを輸入に頼っている。

- 再生可能エネルギー:太陽光発電と風力発電の導入が特に進んでおり、2021-22年の発電量に占める再生可能エネルギーの割合は、太陽光が13.3%、風力が11.1%であった。水力発電も一定の割合を占めている(6.5%)。バイオエネルギーの利用も進められている。政府は、2030年までに再生可能エネルギーの発電比率を82%に、2050年までにネットゼロ排出を達成するという野心的な目標を掲げている。

- エネルギー政策と環境問題:化石燃料への依存からの脱却と、気候変動対策としての温室効果ガス排出削減は、オーストラリアのエネルギー政策における最重要課題である。再生可能エネルギー導入促進のための補助金制度や、エネルギー効率改善のための規制などが実施されている。しかし、石炭産業の国内経済への貢献度や雇用への影響も大きく、エネルギー転換は複雑な課題を伴っている。

エネルギー安全保障の観点からも、国内のエネルギー自給率向上や、エネルギー供給網の強靭化が求められている。

9.5. 科学技術

オーストラリアは、科学技術分野において国際的に高い評価を受けており、研究開発への投資とイノベーションの推進に力を入れている。

- 研究開発投資:2019年の研究開発(R&D)支出は356億豪ドルで、GDP比では約1.79%であった。政府は、大学や研究機関、企業によるR&D活動を支援するための様々なプログラムを実施している。

- 主要研究分野:医学(癌研究、感染症対策、再生医療など)、農学(干ばつ耐性作物、家畜改良、持続可能な農業技術など)、環境技術(再生可能エネルギー、水資源管理、気候変動適応策など)といった分野で、世界的に注目される成果を上げている。

- イノベーション・エコシステム:シドニーやメルボルンを中心に、活発なスタートアップ・エコシステムが形成されており、新しい技術やビジネスモデルが生まれている。政府は、ベンチャーキャピタルへの投資促進や、起業家支援策を通じてイノベーションを後押ししている。

- 科学技術の成果:原子吸光分析法の発明、Wi-Fi技術の基盤となる要素技術の開発、世界で初めて商業的に成功したポリマー紙幣の開発など、オーストラリアは数多くの重要な科学技術的成果を生み出してきた。2024年までに13人のオーストラリア人科学者が物理学、化学、医学・生理学のノーベル賞を受賞しており、2人がフィールズ賞を受賞している。

- 宇宙開発:オーストラリアは、スクエア・キロメートル・アレイやオーストラリアコンパクト電波干渉計といった電波望遠鏡、サイディング・スプリング天文台などの天文台、キャンベラ深宇宙通信施設といった地上局を通じて、主にNASAによる深宇宙探査ミッションを支援するなど、宇宙探査において重要な役割を担っている。

- 社会的・倫理的課題:技術開発の進展に伴い、人工知能(AI)の倫理、遺伝子技術の応用、データプライバシーの保護といった社会的・倫理的課題への対応も重要になっている。

オーストラリアは、科学技術力を国家の競争力と持続可能な発展の鍵と位置づけ、教育、研究、産業連携の強化を通じて、イノベーション国家としての地位向上を目指している。

10. 社会

オーストラリア社会は、その広大な国土と歴史的経緯を反映し、多様な人口構成、多文化主義、そして様々な社会的価値観と課題を特徴としている。

10.1. 人口

オーストラリアの総人口は、2024年時点で約2,700万人である。人口密度は1平方kmあたり約3.5人と、世界で最も人口密度が低い国の一つである。人口の大部分(約67%)は州都や本土準州の首都圏に集中しており、特に大陸南東部の沿岸地域に人口が偏在している。

都市化が非常に進んでおり、シドニー、メルボルン、ブリスベン、パース、アデレードといった大都市圏が人口の大部分を占めている。他の多くの先進国と同様に、オーストラリアも高齢化社会へと移行しており、退職者層の増加と労働年齢人口の相対的な減少という人口動態の変化に直面している。2021年時点の人口の年齢中位数(平均年齢)は39歳であった。平均寿命は高く、2020年時点で男性81.8歳、女性85.8歳である。

10.2. 民族と移民

オーストラリアは多民族国家であり、その人口構成は長年にわたる移民の歴史を反映している。

- アボリジニおよびトレス海峡諸島民:オーストラリアの先住民であり、2021年の国勢調査では総人口の3.8%を占める。彼らは独自の文化、言語、伝統を有しているが、歴史的な土地の収奪、差別、そして社会経済的な不利益に直面してきた。現代オーストラリア社会では、彼らの権利回復、自己決定権の尊重、そして和解のプロセスが重要な課題となっている。

- 移民:1788年のヨーロッパ人による植民地化以降、主にイギリス諸島からの移民が多数を占めていたが、第二次世界大戦後はヨーロッパ各地からの移民(「新しいオーストラリア人」)が増加した。1973年に長らく国策であった白豪主義が完全に撤廃されると、多文化主義が公式方針となり、アジアをはじめとする世界各地からの移民が大幅に増加した。現在、オーストラリアは世界で8番目に移民人口が多い国であり、人口の約30%が国外生まれである。主要な移民出身国は、イギリス、ニュージーランド、中国、インド、フィリピンなどである。

移民政策は、技能を持つ労働者の受け入れを重視しつつ、家族呼び寄せや難民受け入れの枠も設けている。しかし、移民の社会的包摂、差別問題、そして文化的多様性と社会的結束の両立は、依然としてオーストラリア社会が取り組むべき課題である。2021年の国勢調査によると、最も多く申告された祖先は、ヨーロッパ系(57.2%、うち北西ヨーロッパ系46%、南・東ヨーロッパ系11.2%)、オセアニア系(33.8%、多くは「オーストラリア人」と申告したアングロ・ケルティック系)、アジア系(17.4%、うち南・中央アジア系6.5%、北東アジア系6.4%、東南アジア系4.5%)、北アフリカ・中東系(3.2%)、アメリカ大陸系(1.4%)、サハラ以南アフリカ系(1.3%)であった。

10.3. 言語

オーストラリアの公用語は法的には定められていないが、事実上の公用語及び国語は英語(オーストラリア英語)である。オーストラリア英語は、独特のアクセント、語彙、そして一部の文法・綴りの違いを持つ英語の一変種である。オーストラリア手話(Auslan)は、2021年の国勢調査で16,242人が家庭で使用していた。

2021年の国勢調査によると、家庭で英語のみを使用する人口は72%であった。英語以外で家庭で最もよく話される言語は、普通話(2.7%)、アラビア語(1.4%)、ベトナム語(1.3%)、広東語(1.2%)、パンジャブ語(0.9%)であった。

ヨーロッパ人による植民地化以前には250以上のアボリジニ諸語が存在したと考えられているが、その多くは消滅の危機に瀕しているか、既に消滅している。2018-19年の全国先住民言語調査では、120以上の先住民言語が使用または復興中であるとされたが、そのうち70言語は危機に瀕していた。2021年の国勢調査では、76,978人の先住民が167の先住民言語を家庭で使用しており、ユンプラトク(トレス海峡クレオール語)、ジャンバルプイング語(ヨルング諸語の一つ)、ピチャンチャチャラ語(西部砂漠言語の一つ)などが比較的広く話されている。先住民言語の保存と復興は、文化的多様性の維持と先住民のアイデンティティ尊重の観点から重要な課題となっている。

10.4. 宗教

オーストラリアには国教は存在しない。オーストラリア憲法第116条は、連邦政府がいかなる宗教も樹立し、いかなる宗教的儀式も強要し、またはいかなる宗教の自由な実践も禁止する法律を制定することを禁じている。ただし、州は依然として宗教的に差別的な法律を制定する権限を保持している。

2021年の国勢調査によると、人口の38.9%が無宗教であると回答し、2001年の15.5%から大幅に増加した。最大の宗教はキリスト教であり、人口の43.9%を占める。キリスト教の最大の宗派はローマ・カトリック教会(人口の20%)とオーストラリア聖公会(9.8%)である。第二次世界大戦後の非イギリス系移民の増加により、キリスト教以外の宗教も成長しており、最大のものはイスラム教(3.2%)、ヒンドゥー教(2.7%)、仏教(2.4%)、シク教(0.8%)、ユダヤ教(0.4%)である。

2021年には、約8,000人が伝統的なアボリジニの宗教とのつながりを申告した。アボリジニの神話およびアボリジニのオーストラリアで発展したアニミズムの枠組みにおいて、ドリーミングは、祖先のトーテム的な精霊たちが天地創造を形成した神聖な時代である。ドリーミングは、社会の法と構造、そして生命と土地の連続性を保証するために行われる儀式を確立した。

信教の自由は保障されており、多様な宗教が共存しているが、宗教が社会に与える影響、特に教育や公共政策における宗教の役割については、時に議論の対象となる。

10.5. 教育

オーストラリアにおける就学は義務であり、家庭学習(ホームスクーリング)も登録制で認められている。教育は主に各州および準州の責任範囲であるが、連邦政府は資金提供協定を通じて大きな影響力を持つ。2014年以降、連邦政府が策定した全国共通カリキュラムが各州・準州で導入されている。就学義務年齢は州によって異なるが、一般的に5歳頃から16歳頃までである。一部の州(西オーストラリア州、ノーザンテリトリー、ニューサウスウェールズ州)では、16~17歳の子供は学校に通うか、職業訓練(見習い制度など)に参加することが義務付けられている。

2022年のPISA調査によると、オーストラリアの15歳生徒は読解力と科学でOECD諸国中9位、数学で10位であった。しかし、国内の習熟度基準(National Proficiency Standard)を達成した生徒は60%未満であり、数学で51%、科学で58%、読解力で57%であった。成人の識字率は2003年時点で99%と推定されているが、2011-12年のオーストラリア統計局の報告書では、人口の44%が日常生活に必要な高い識字能力と計算能力を有していない可能性が示唆されている。

オーストラリアには37の公立大学と3つの私立大学があり、その他にも高等教育レベルの認可コースを提供する専門機関が多数存在する。OECDは、オーストラリアを大学進学費用が最も高い国の一つに位置付けている。州立の職業訓練システム(TAFE)があり、多くの職種で見習い制度が実施されている。25歳から64歳までのオーストラリア人の約58%が職業資格または高等教育資格を有し、高等教育卒業率は49%とOECD諸国の中で最も高い水準にある。人口一人当たりの留学生比率は世界で最も高く、2019年には81万2千人の留学生が大学や職業訓練機関に在籍していた。留学生はオーストラリアの大学の学生総数の平均26.7%を占め、国際教育は国の最大の輸出品の一つであり、国の人口構成にも顕著な影響を与えている。教育は、鉄鉱石と石炭に次ぐオーストラリア第3位の輸出品目であり、2016-17年度には280億豪ドル以上を経済に貢献した。教育が社会的流動性に与える影響、特に地域間や社会経済的背景による教育格差の問題は、依然として重要な課題である。

10.6. 保健

オーストラリアの平均寿命は83歳(男性81歳、女性85歳、2021年)であり、世界で5番目に高い水準である。しかし、皮膚がんの発生率は世界で最も高い。予防可能な死因・疾病の最大要因は喫煙であり、全死亡・疾病の7.8%を占める。次いで高血圧が7.6%、肥満が7.5%となっている。2012年の成人女性の肥満率は世界で35位であり、成人全体の肥満率は先進国の中で上位に位置し、成人の63%が過体重または肥満である。

2021年の医療費支出はGDP全体の約9.91%であった。オーストラリアは1975年に国民皆保険制度(メディバンク)を導入し、その後アクセス制限の時期を経て、1981年にメディケアとして再び国民皆保険制度となった。この制度は、主に所得税の追加課税であるメディケア税(現在2%)によって賄われている。州政府は病院および付属の外来サービスを管理し、連邦政府は医薬品給付制度(PBS、医薬品費用の助成)および一般診療に資金を提供している。

地域や民族間の健康格差は依然として存在し、特に先住民の健康状態は非先住民と比較して低い水準にある。生活習慣病(糖尿病、心血管疾患など)やメンタルヘルスの問題も増加傾向にあり、これらの予防と対策が保健政策の重要な課題となっている。

11. 文化

オーストラリアの現代文化は多様であり、国の先住民の伝統、イギリス・ケルト系の遺産、そして1945年以降の多文化移民の歴史を反映している。アメリカ合衆国の文化もまた影響力を持っている。イギリス植民地化以来のオーストラリア文化の進化は、独特の文化的特徴を生み出してきた。

多くのアボリジニは、平等主義、マイトシップ(仲間意識)、不遜さ、そして形式張らないことを国民的アイデンティティの一部として認識している。これらはオーストラリアのスラングや、しばしばドライで不遜、皮肉っぽいと特徴づけられるオーストラリアのユーモアに表現されている。新しい市民やビザ保有者は、「オーストラリアの価値観」にコミットすることが求められており、これは内務省によって、個人の自由の尊重、法の支配の認識、人種・性別・宗教差別の反対、そしてすべての人への機会の平等と困窮者への思いやりを含む「フェア・ゴー(公正な機会)」の理解として特定されている。これらの価値観が何を意味し、オーストラリア人がそれらを支持しているかどうかについては、連邦結成以前から議論されてきた。アボリジニ文化の重要性と現代文化への影響、多文化主義が文化に与える影響は、オーストラリア文化を理解する上で不可欠な要素である。

11.1. 芸術

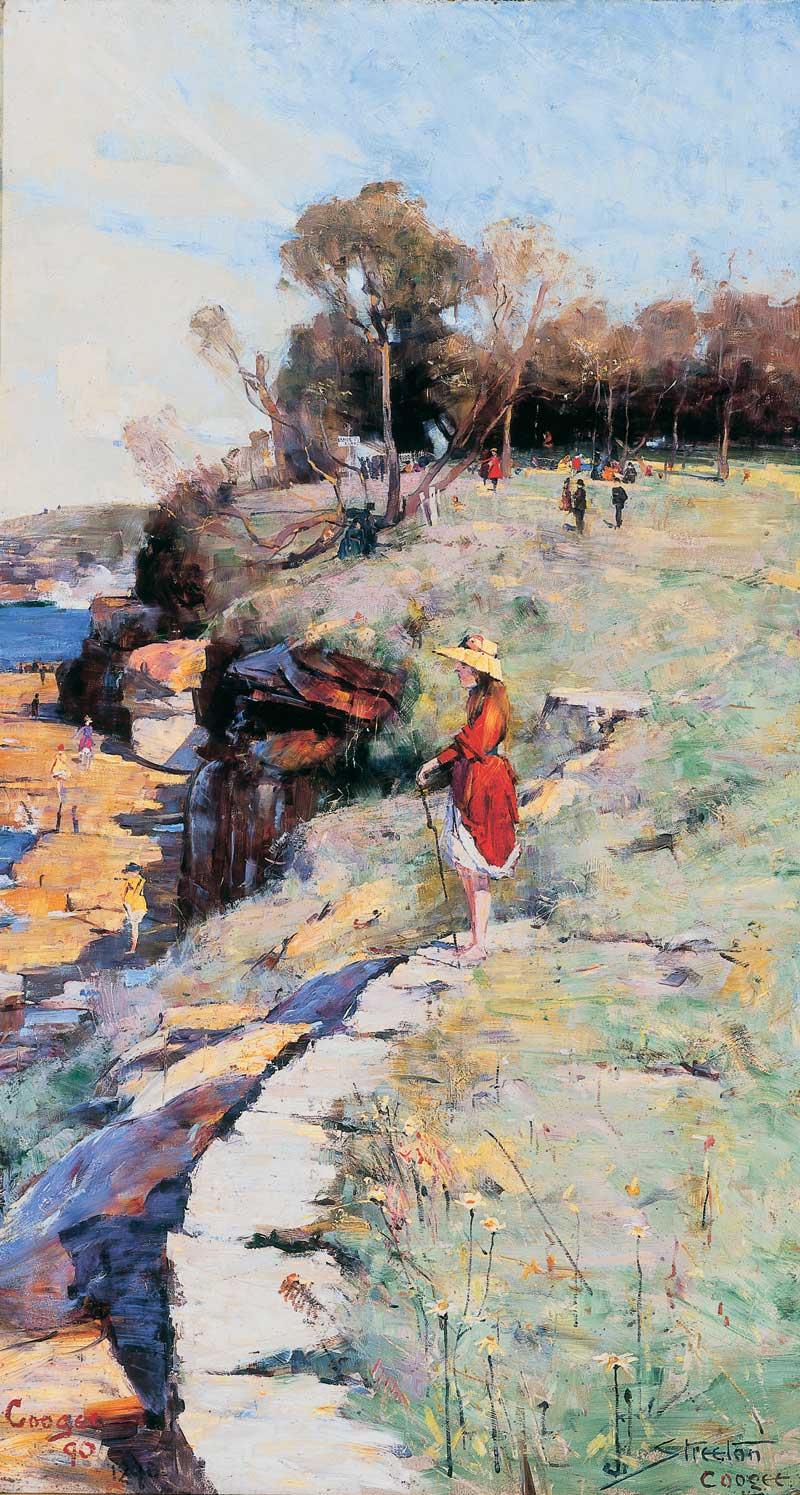

オーストラリアには10万を超えるアボリジニのロックアート遺跡があり、伝統的なデザイン、模様、物語は現代アボリジニアートに影響を与えている。批評家ロバート・ヒューズによれば、これは「20世紀最後の偉大な芸術運動」であり、その代表的な作家にはエミリー・カメ・ウングワレーがいる。初期の植民地時代の芸術家たちは、未知の土地に対する魅力を示した。

アーサー・ストリートン、トム・ロバーツら19世紀のハイデルバーグ派(西洋美術における最初の「明確にオーストラリア的な」運動)の印象派的な作品は、連邦結成に向けたナショナリズムの高まりを表現した。ハイデルバーグ派は1900年代に入っても影響力を持ち続けたが、マーガレット・プレストンやクラリス・ベケットのようなモダニスト、そして後にはシドニー・ノーランらが新しい芸術的潮流を探求した。風景は、アボリジニの水彩画家アルバート・ナマジラや、フレッド・ウィリアムズ、ブレット・ホワイトリーといった戦後の芸術家たちの作品の中心であり続けた。彼らの作品は、様式的には多彩でありながらも独特のオーストラリアらしさを持ち、具象と抽象の間を揺れ動いた。

オーストラリア文学は、ヨーロッパ人入植後の数十年でゆっくりと成長したが、その多くが後に文字で記録されたアボリジニの口承伝統は、それよりもはるかに古い。19世紀には、ヘンリー・ローソンとバンジョー・パターソンが、独特のオーストラリアの語彙を用いてブッシュ(未開拓地)の経験を描写した。彼らの作品は今なお人気があり、パターソンのブッシュ詩「ワルチング・マチルダ」(1895年)は、オーストラリアの非公式な国歌と見なされている。マイルズ・フランクリンは、オーストラリアで最も権威のある文学賞であるマイルズ・フランクリン賞の名の由来となっており、この賞は毎年、オーストラリアの生活に関する最高の小説に授与される。最初の受賞者であるパトリック・ホワイトは、1973年にノーベル文学賞を受賞した。オーストラリアのブッカー賞受賞者には、ピーター・ケアリー、トーマス・キニーリー、リチャード・フラナガンがいる。オーストラリアの知識人たちも、フェミニストのジャーメイン・グリアや哲学者のピーター・シンガーなど、それぞれの分野で独創的な著作を発表している。

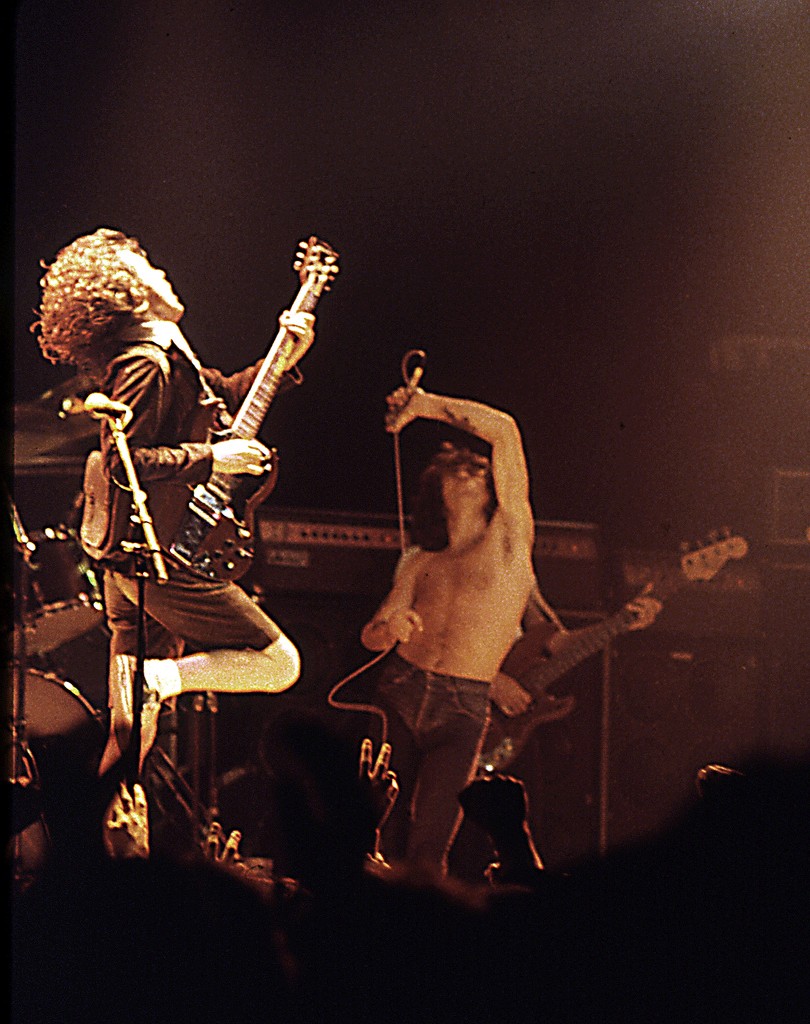

舞台芸術において、アボリジニの人々は宗教的および世俗的な歌、踊り、そしてしばしばコロボリーで演じられるリズミカルな音楽の伝統を持っている。20世紀初頭、ネリー・メルバは世界の主要なオペラ歌手の一人であった。その後、ビー・ジーズ、AC/DC、INXS、カイリー・ミノーグといったポピュラー音楽のアーティストが国際的な認知を得た。オーストラリアの多くの舞台芸術団体は、オーストラリア政府のオーストラリア芸術評議会を通じて資金提供を受けている。各州には交響楽団があり、国民的オペラ団体であるオペラ・オーストラリアは、有名なソプラノ歌手ジョーン・サザーランドで知られている。バレエとダンスは、オーストラリア・バレエ団や様々な州のバレエ団によって代表される。各州には公的資金による劇団がある。

11.2. メディア

1906年に公開された『ケリー・ギャングの物語』は、世界初の長編映画であり、サイレント映画時代におけるオーストラリア映画のブームを巻き起こした。第一次世界大戦後、ハリウッドが映画産業を独占し、1960年代にはオーストラリアの映画製作は事実上停止した。政府の支援を受け、1970年代のオーストラリア・ニューウェーブは、国のアイデンティティをテーマにした『ピクニックatハンギング・ロック』、『ウェイク・イン・フライト』、『ガリポリ』など、挑発的で成功を収めた映画を多数生み出した。一方、『クロコダイル・ダンディー』やオズプロイテーション映画の『マッドマックス』シリーズは国際的な大ヒット作となった。外国作品が溢れる映画市場において、オーストラリア映画は2015年に国内興行収入の7.7%を占めた。AACTA賞はオーストラリア最高の映画・テレビ賞であり、アカデミー賞を受賞したオーストラリアの著名な人物には、ジェフリー・ラッシュ、ニコール・キッドマン、ケイト・ブランシェット、ヒース・レジャーがいる。

オーストラリアには2つの公共放送局(ABCと多文化放送のSBS)、3つの商業テレビネットワーク、いくつかの有料テレビサービス、そして多数の公共・非営利のテレビ・ラジオ局が存在する。各主要都市には少なくとも1つの日刊新聞があり、全国紙としては『ジ・オーストラリアン』と『オーストラリアン・フィナンシャル・レヴュー』の2紙がある。2024年、国境なき記者団は、報道の自由度ランキングでオーストラリアを180カ国中39位とした。これはニュージーランド(19位)やイギリス(23位)よりは低いが、アメリカ合衆国(55位)よりは高い順位である。この比較的低い順位は、主にオーストラリアにおける商業メディアの所有の多様性が限られているためであり、ほとんどの印刷メディアはニューズ・コープ・オーストラリア(59%)とナイン・エンターテイメント(23%)の支配下にある。

11.3. 食文化

ほとんどのアボリジニのグループは、ブッシュ・タッカーと呼ばれる固有の動植物を食べることで生計を立てていた。ブッシュ・タッカーは1970年代以降、非先住民のオーストラリア人の間でも人気が高まり、レモンマートル、マカダミアナッツ、カンガルー肉などが広く入手可能になっている。

最初の植民者は、イギリス料理とアイルランド料理を大陸にもたらした。この影響は、フィッシュ・アンド・チップスや、イギリスのステーキ・パイに関連するオーストラリアのミートパイなどの料理に見られる。植民地時代には、中国人移民が独特のオーストラリア中華料理への道を開いた。

戦後移民はオーストラリア料理を変革し、彼らの料理の伝統をもたらし、新しいフュージョン料理に貢献した。イタリア人はエスプレッソコーヒーを導入し、ギリシャ人と共にオーストラリアのカフェ文化を発展させた。その中でフラットホワイトやアボカドトーストは現在、オーストラリアの定番と見なされている。パブロバ、ラミントン、ベジマイト、アンザック・ビスケットもしばしば象徴的なオーストラリアの食べ物と呼ばれる。

オーストラリアはワインの主要な輸出国であり消費国でもある。オーストラリアワインは主に国の南部の涼しい地域で生産されている。また、オーストラリアはビール消費量でも上位にランクされており、各州や準州には多数の醸造所がある。

11.4. スポーツ

オーストラリアで成人参加率が最も高いスポーツは、水泳、陸上競技、サイクリング、サッカー、ゴルフ、テニス、バスケットボール、サーフィン、ネットボール、クリケットである。

オーストラリアは、近代オリンピックのすべての夏季オリンピックに参加した5カ国のうちの1つであり、メルボルン(1956年)とシドニー(2000年)で2度大会を主催した。また、2032年夏季オリンピックをブリスベンで開催することも決定している。

オーストラリアはまた、すべてのコモンウェルスゲームズに参加しており、1938年、1962年、1982年、2006年、2018年に大会を主催した。

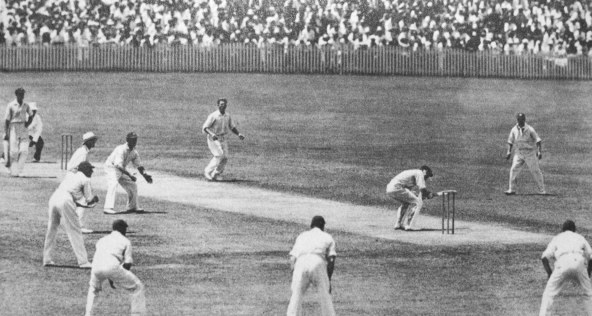

オーストラリアのクリケット代表チームは、最初のテストマッチ(1877年)と最初のワン・デイ・インターナショナル(1971年)でイングランドと対戦し、最初のトゥエンティ20・インターナショナル(2004年)ではニュージーランドと対戦し、これら3試合すべてに勝利した。また、男子クリケット・ワールドカップでは史上最多の6回優勝している。

オーストラリアには4つのフットボールコードのプロリーグがあり、その相対的な人気はバラッシ線によって地理的に分けられている。1850年代にメルボルンで発祥したオーストラリアンフットボールは、ニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州を除くすべての州で最も多くのテレビ視聴者を集めている。ニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州ではラグビーリーグが優勢であり、ラグビーユニオンがそれに続く。サッカーはテレビ視聴者数と資金源では4位にランクされているが、全体的な参加率は最も高い。

サーフライフセービング運動は、オーストラリアのビーチでの日中の海水浴を禁止する法律が緩和された後、20世紀初頭にオーストラリアで始まった。ボランティアのライフセーバーは、国の象徴の一つである。

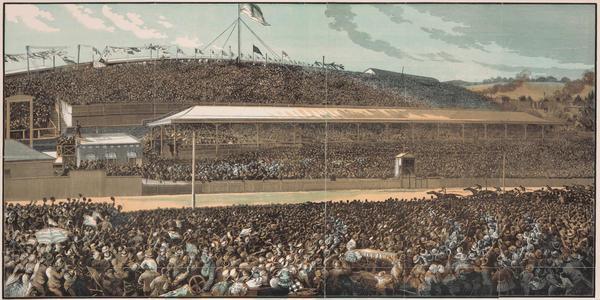

野球は1850年代にアメリカから伝えられた。1888年にはメジャーリーグベースボール(MLB)の世界ツアーの際にシドニーやメルボルンなどで試合が行われ、1万人を超える観客を集めた。2014年にはロサンゼルス・ドジャースとアリゾナ・ダイヤモンドバックスがシドニーで開幕戦を行い、38,000人を超える観客を動員した。野球オーストラリア代表はアテネオリンピックで銀メダルを獲得した経験がある。

モータースポーツでは、国内選手権としてスーパーカーズ選手権が知られ、海外の有力チームも参戦している。メルボルンではF1やMotoGP、WSBが年1回開催される。

競泳も強豪国として知られ、イアン・ソープなど多くの世界記録保持者を輩出している。南半球にありながらウィンタースポーツも盛んで、特にスノーボードでは名選手を輩出している。ショートトラックスピードスケートでは、スティーブン・ブラッドバリーが2002年ソルトレイクシティオリンピックで金メダルを獲得した。

11.5. 象徴

オーストラリアを代表する国の象徴には、以下のようなものがある。

- 国旗:青地にユニオンジャック、連邦を表す七稜星(コモンウェルス・スター)、そして南十字星が描かれている。ユニオンジャックはイギリスとの歴史的なつながりを、コモンウェルス・スターは6つの州と特別地域を、南十字星は南半球におけるオーストラリアの位置を示している。

- 国歌:「アドヴァンス・オーストラリア・フェア」(Advance Australia Fair英語)。1984年に正式な国歌として制定された。

- 国章:中央に6つの州の紋章を組み合わせた盾があり、それをカンガルーとエミューが支えている。背景には国花であるゴールデン・ワトルが描かれている。カンガルーとエミューは前進しかできないことから、国の進歩を象徴すると言われている。

- 国花:ゴールデン・ワトル(Golden Wattle英語、学名:Acacia pycnanthaラテン語)。鮮やかな黄色の花を咲かせ、春の訪れを告げる。

- 国の動物:正式には定められていないが、一般的にカンガルーとエミューがオーストラリアを代表する動物と見なされ、国章にも描かれている。

- ナショナルカラー:緑と金(Green and Gold英語)。1984年に公式に制定され、スポーツの代表チームのユニフォームなどによく用いられる。これらの色は、国花であるゴールデン・ワトルの葉の緑と花の金色に由来するとされる。

これらの象徴は、オーストラリアの歴史、自然、そして国民性を反映しており、国のアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たしている。