1. 概要

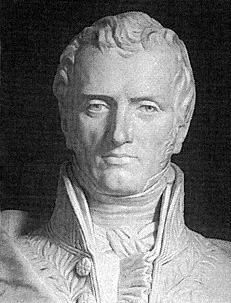

クロード・ルイ・マリー・アンリ・ナヴィエ(Claude Louis Marie Henri Navierフランス語、1785年2月10日 - 1836年8月21日)は、フランスの著名な土木技術者であり物理学者である。彼は特に連続体力学の分野で大きな足跡を残し、その名を冠したナヴィエ-ストークス方程式で広く知られている。また、弾性理論の数学的な定式化や、構造解析の基礎を築いた先駆者としても評価されている。彼の研究は、当時の材料力学や流体力学の理解を深め、その後の科学技術の発展に多大な影響を与えた。

2. 生涯

クロード・ルイ・ナヴィエの生涯は、彼の工学的・科学的才能がどのように育まれ、その後の輝かしい業績へと繋がったかを示している。彼の初期の教育から公職での経験まで、その足跡を辿ることで、彼が当時のフランス社会において果たした役割を理解することができる。

2.1. 出生および初期生い立ち

クロード・ルイ・マリー・アンリ・ナヴィエは、1785年2月10日にフランスで生まれた。1793年に父を亡くした後、彼の教育は母によって叔父のエミラン・ゴーティエに委ねられた。ゴーティエはフランス橋梁道路技術団(Corps des Ponts et Chaussées)の熟練した技術者であり、ナヴィエのその後のキャリアに大きな影響を与えた。

2.2. 教育

ナヴィエは1802年にフランスの著名な工学教育機関であるエコール・ポリテクニークに入学した。その後、1804年にはエコール・ナシオナル・デ・ポン・エ・ショセ(École Nationale des Ponts et Chaussées)に進み、1806年に同校を卒業した。これらの機関での専門教育は、彼の広範な工学的・科学的知識の基礎を築いた。

2.3. 初期経歴

国立土木学校を卒業後、ナヴィエはフランス橋梁道路技術団に入団し、公職に就いた。彼は最終的に叔父のエミラン・ゴーティエの後を継ぎ、同技術団の総監(Inspecteur général)にまで昇進した。これは彼の卓越した能力と初期の業績が高く評価されたことを示している。

3. 主要活動および業績

ナヴィエの主要な活動と業績は、土木工学の実践から理論物理学の分野まで多岐にわたる。彼は単なる理論家ではなく、現実世界の問題解決に貢献する応用科学者としての側面も持ち合わせていた。

3.1. 土木工学および建設

橋梁道路技術団の技術者として、ナヴィエはいくつかの重要な土木プロジェクトを指揮した。彼はセーヌ県内のショワジー、アニエール、アルジャントゥイユにおける橋の建設を監督した。また、パリのシテ島へと続く歩道橋の建設も手掛けた。これらのプロジェクトは、彼の実践的な工学的技術と管理能力を示すものである。

3.2. 科学および学術的寄与

ナヴィエの科学的貢献は、彼の時代における連続体力学の理解を大きく進歩させた。特に弾性理論と流体力学の分野で、彼の理論的枠組みは後世の研究の基礎となった。

3.2.1. 弾性理論および構造解析

ナヴィエは、弾性理論を数学的に実用的な形に定式化した(1821年)。これにより、初めて十分な精度で建設分野に応用できるようになった。1819年には、力学的応力の「ゼロ線」を特定することに成功し、これによってガリレオ・ガリレイの梁の強度に関する誤った結果を最終的に修正した。さらに、1826年には弾性係数が断面二次モーメントに依存しない材料固有の特性であることを確立した。これらの業績から、ナヴィエはしばしば現代の構造解析の創設者であると見なされている。

3.2.2. 流体工学およびナヴィエ-ストークス方程式

ナヴィエの主要な貢献の一つは、流体力学の中心となるナヴィエ-ストークス方程式である。彼は1822年に粘性流体の運動方程式に関する論文をフランス科学アカデミーに提出した。その後、1845年にジョージ・ガブリエル・ストークスがより一般的な形式を導き出したため、この方程式はナヴィエとストークスの二人の名にちなんで「ナヴィエ-ストークス方程式」と呼ばれるようになった。この方程式は、液体や気体の運動を記述するために不可欠であり、現代の航空宇宙工学、気象学、海洋学など、多くの科学技術分野で応用されている。

3.3. 学術職務および著述

ナヴィエは、そのキャリアを通じて複数の重要な学術職を歴任した。1824年には、フランスの最高学術機関であるフランス科学アカデミーの会員に選出された。1830年にはエコール・ナシオナル・デ・ポン・エ・ショセで教授職に就き、その翌年の1831年には亡命したオーギュスタン=ルイ・コーシーの後任としてエコール・ポリテクニークの微分積分学および力学の教授となった。

また、彼は多くの重要な学術論文や著作を発表している。その中には以下のようなものがある。

- 『懸垂橋に関する報告と覚書、アンヴァリッド橋に関する覚書』 (Rapport à Monsieur Becquey et Mémoire sur les ponts suspendus. Notice sur le pont des Invalidesフランス語), 1830年

- 『材料の抵抗、土木・石工・木工構造物の設立に関する講義』 (Résumé des leçons données à l'École des ponts et chaussées sur l'application de la mécanique à l'Établissement des constructions et des machinesフランス語), 第1巻 1833年, 第2巻 1838年

- 『パリとル・アーヴル間の鉄道敷設について』 (De l'établissement d'un chemin de fer entre Paris et Le Havreフランス語), 1826年

- 『流体の運動法則に関する覚書』 (Mémoire sur les lois du mouvement des fluidesフランス語), 1822年(1827年出版)

これらの著作は、彼の理論的成果を広く普及させ、後進の教育に貢献した。

4. 評価

クロード・ルイ・ナヴィエの業績は、現代の科学技術の発展において計り知れない影響を与えた一方で、彼の活動には批判的な視点も存在した。

4.1. 肯定的評価

ナヴィエは、弾性理論の数学的定式化や構造解析の基礎を築いた功績により、「現代の構造解析の創設者」と見なされることが多い。また、流体力学におけるナヴィエ-ストークス方程式は、現在もこの分野の中心的な方程式であり続けている。彼の功績は高く評価され、エッフェル塔にその名が刻まれた72人の学者の一人として顕彰されている。これは彼の学術的貢献がフランス国家によって公式に認められた証である。

4.2. 批判および論争

ナヴィエのキャリアには、批判的な側面も存在した。例えば、1824年に彼が設計したアンヴァリッド橋は、計算に基づく安全率が考慮されていなかったため、建設後に亀裂が生じて解体せざるを得なくなった。この失敗は、ナヴィエの橋梁建設における評価を大きく損なうことになった。彼はこの件で政府委員会から、数学に過度に依存しすぎていると叱責された。この出来事は、理論と実践のバランスの重要性を示す事例としてしばしば引用される。

5. 影響

ナヴィエの研究と発見は、後世の科学技術、特に流体力学と材料力学の発展に多大な影響を与えた。

5.1. 後代および特定分野への影響

ナヴィエが定式化したナヴィエ-ストークス方程式は、流体力学において中心的な役割を果たし、現在でも流体の運動を記述するための基礎となっている。この方程式は、航空機や船舶の設計、気象予報、海洋の流れの予測、医学分野での血液の流れの分析など、多岐にわたる分野で応用されている。彼の弾性理論に関する研究も、現代の構造工学の発展に不可欠な基盤を提供し、建築物や機械の安全な設計に貢献している。ナヴィエの先駆的な業績は、後代の多くの科学者や技術者に影響を与え、連続体力学という学問分野の発展を大きく推進した。