1. 生涯

アーリヤバタは、インドの古典期、西暦500年前後のグプタ朝時代に活動した。この時代は、西方世界との文化的接触の影響を受け、ヴェーダ時代の天文・数学が再興した時期である。

1.1. 名前

彼の名前は「アーリヤバタ」(Āryabhaṭaサンスクリット)と正確に綴られるべきであり、「アーリヤバッタ」(Āryabhaṭṭaサンスクリット)という誤った綴りが広まっているが、これは「バッタ」(bhaṭṭaサンスクリット)という接尾辞を持つ他の名前との類推によるものである。しかし、現存するすべての天文学の文献では彼の名前は「アーリヤバタ」と綴られており、ブラフマグプタも100か所以上で彼を「アーリヤバタ」と呼んでいる。さらに、多くのサンスクリット詩の韻律においても「アーリヤバッタ」は適合しない。

「バタ」(bhaṭaサンスクリット)という接尾辞は「金で雇われた人、傭兵」といった意味を持つ一方で、「バッタ」(bhaṭṭaサンスクリット)は「教養のある人、学者」といった尊敬の意味合いが込められている。しかし、ヴァラーハミヒラ、バースカラI、ブラフマグプタなど、近代以前の文献では一貫して「アーリヤバタ」と記されているため、「アーリヤバッタ」という綴りの妥当性は疑わしい。また、バースカラIはアーリヤバタを「アーシュマキーヤ」(āśmakīyaサンスクリット、アシュマカ国に属する者)と呼んでいる。

1.2. 出生時期と場所

アーリヤバタは著作『アーリヤバティーヤ』の中で、カリ・ユガに入ってから3600年目(西暦499年)に23歳であったと述べている。この記述から、彼の生年は476年と推定されている。彼は自身をクスマプラ(Kusumapuraサンスクリット)またはパータリプトラ(現代のパトナ、ビハール州)の出身と称した。

1.2.1. その他の仮説

バースカラIはアーリヤバタを「アーシュマキーヤ」と描写しており、これは彼が「アシュマカ」(Aśmakaサンスクリット)国出身であることを示唆している。ガウタマ・シッダールタの時代には、アシュマカの人々の一部がインド中央部のナルマダー川とゴーダヴァリー川の間の地域に定住していた。

アーリヤバタの出身地である「アシュマカ」(サンスクリット語で「石」の意)が、古代ケーララ地方のティルヴァンチックラムの歴史的首都であった現代のコドゥンガルールであるという説もある。これは、コドゥンガルールがかつて「コドゥム=カル=ルール」(「硬い石の都市」)として知られていたという信仰に基づいている。しかし、古い記録では実際には「コドゥム=コル=ルール」(「厳格な統治の都市」)であったことが示されている。同様に、『アーリヤバティーヤ』に対するいくつかの注釈がケーララ地方から出ている事実が、アーリヤバタの主要な生活と活動の場所であったことを示唆するために用いられてきた。しかし、多くの注釈はケーララ地方以外からも出ており、『アーリヤシッダーンタ』はケーララ地方では全く知られていなかった。K. チャンドラ・ハリは天文学的証拠に基づいてケーララ仮説を主張している。

アーリヤバタは『アーリヤバティーヤ』の中で何度か「ランカ」に言及しているが、彼の言う「ランカ」は抽象的な概念であり、彼のウッジャイニーと同じ経度にある赤道上の地点を指している。これはスリランカ島とは関係がない。

1.3. 教育と学術的背景

アーリヤバタは、ある時期に高等教育のためにクスマプラへ赴き、しばらくそこに滞在したことはほぼ確実である。ヒンドゥー教と仏教の伝統、そしてバースカラI(629年)は、クスマプラを現代のパトナであるパータリプトラと同一視している。ある詩では、アーリヤバタがクスマプラの学術機関(kulapa)の長であったと述べられており、当時ナーランダー大学がパータリプトラにあったことから、アーリヤバタがナーランダー大学の学長であった可能性も推測されている。また、彼はビハール州のタレガナにある太陽寺院に天文台を設置したとも伝えられている。

アーリヤバタが『アーリヤバティーヤ』を著した499年は、後期グプタ朝の王ブダグプタの治世下であったと推定される。ブダグプタの統治年代は西暦494年が最も遅く、他の碑文史料では510年までその名が確認できる。当時のグプタ朝の版図は、東は北ベンガル、西はマールワー地方、北はカナウジあたりまで回復しており、南はナルマダー川流域でヴァーカータカ朝と接していた。デカン高原のアシュマカは当時、グプタ朝の版図外であったため、アーリヤバタはわざわざゴーダヴァリー川とナルマダー川を渡ってクスマプラに来たと考えられる。この理由として、ブダグプタによってナーランダー僧院の院長としてアシュマカから招聘されたという説が有力である。ナーランダー僧院は、当時としては非常に高い知的水準を有していたインドの古代教育機関の一つであった。グプタ朝はヴァーカータカ朝と婚姻を通じて同盟関係を結んでおり、両国の関係は良好であった。

1.4. 歴史的文脈

アーリヤバタが活動したグプタ朝時代は、インドの社会、文化、科学が大きく発展した時期である。紀元前4世紀から紀元後5世紀までのインドの天文学と数学は、ヴェーダ時代に宗教的な供犠の必要性から生じた太陽と月の動きの観測に端を発している。これらの知識は「ガニタ・ジョーティシャ」と呼ばれる天文学の知識としてまとめられ、ヴェーダの補助学となっていた。この伝統の上に、アーリヤバタの革新的な研究が加わることになった。

2. 著作

アーリヤバタは数学と天文学に関するいくつかの論文の著者であるが、現存しているのは『アーリヤバティーヤ』のみである。彼の研究の多くは、天文学、数学、物理学、生物学、医学、その他の分野の主題を含んでいた。

2.1. アーリヤバティーヤ (Āryabhaṭīya)

アーリヤバタの業績に関する直接的な詳細は、『アーリヤバティーヤ』からのみ知られている。「アーリヤバティーヤ」という名前は後世の注釈者によるもので、アーリヤバタ自身がこの名前を付けたわけではない可能性がある。彼の弟子バースカラIはこれを「アシュマカタンタラ」(Ashmakatantraサンスクリット、アシュマカからの論文)と呼んだ。また、本文が108の詩から構成されているため、「アーリヤ=シャタス=アシュタ」(Arya-shatas-aShTaサンスクリット、文字通りアーリヤバタの108)とも呼ばれることがある。

この著作は、複雑な体系を記憶するための助けとなる各行が非常に簡潔なスタイルで書かれたスートラ文献の典型である。そのため、その意味の解明は注釈者たちに委ねられてきた。本文は108の詩と13の序文から成り、4つの「パーダ」(章)に分かれている。

- ギティカパーダ(Gitikapadaサンスクリット、13詩):『ヴェーダーンガ・ジョーティシャ』(紀元前1世紀頃)のような以前の文献とは異なる宇宙論を提示する、カルパ、マンヴァントラ、ユガといった大きな時間単位について述べている。また、単一の詩で与えられたサイン(jyaサンスクリット)の表も含まれている。マハーユガにおける惑星の公転期間は432万年とされている。

- ガニタパーダ(Ganitapadaサンスクリット、33詩):求積法(kṣetra vyāvahāraサンスクリット)、算術級数と幾何級数、ノーモンや影(shanku-chhAyAサンスクリット)、単純方程式、二次方程式、連立方程式、不定方程式(kuṭṭakaサンスクリット)を扱っている。

- カーラクリヤパーダ(Kalakriyapadaサンスクリット、25詩):異なる時間単位と、特定の日における惑星の位置を決定する方法、閏月(adhikamAsaサンスクリット)、kShaya-tithiサンスクリット、そして曜日の名前を含む七曜週に関する計算について述べている。

- ゴーラパーダ(Golapadaサンスクリット、50詩):天球の幾何学的・三角法的側面、黄道、天の赤道、交点、地球の形、昼夜の原因、地平線上の黄道十二星座の昇りなどについて述べている。さらに、いくつかの版では、作品の美徳などを称賛するいくつかの奥付が最後に付け加えられている。

『アーリヤバティーヤ』は、数学と天文学における多くの革新を詩の形で提示し、何世紀にもわたって大きな影響を与えた。このテキストの極端な簡潔さは、彼の弟子バースカラI(『バーシャ』、600年頃)やニーラカンタ・ソーマヤージの『アーリヤバティーヤ・バーシャ』(1465年)によって注釈で詳述された。

『アーリヤバティーヤ』は、運動の相対性に関する彼の記述でもよく知られている。彼はこの相対性を次のように表現している。「前進する船に乗っている人が、静止している物体(岸辺の)が後ろに動いているように見えるのと同様に、地球上の人々には静止している星が正確に西に向かって動いているように見える。」

この著作は、現代に伝わった唯一の著書であると同時に、著者名が判明しているインドの数学書の中で最古のものである。その内容は革新的であったが、ジャイナ教で重要な概念とされる宇宙論的時間概念が含まれるなど、伝統と妥協している点も指摘されている。パータリプトラはかつてジャイナ教の聖典結集が行われたジャイナ教学の中心地であり、アーリヤバタの時代前後にはジャイナ教徒が数学分野で活躍していたことから、アーリヤバタとジャイナ教徒の学者との接触があった可能性も指摘されている。

2.2. アーリヤシッダーンタ (Ārya-siddhānta)

6世紀のヴァラーハミヒラなど多くの天文学者の著作から、『アーリヤシッダーンタ』という天文学書が存在したことが確実視されている。ただし、現代には伝わっておらず、正確な内容は不明である。題名はアーリヤバタの天文学(シッダーンタ)を意味する。

この失われた天文学的計算に関する著作は、アーリヤバタの同時代人であるヴァラーハミヒラや、後の数学者や注釈者(ブラフマグプタやバースカラIを含む)の記述を通じて知られている。この著作は、より古い『スーリヤ・シッダーンタ』に基づいているようで、『アーリヤバティーヤ』が日の出を基準とするのに対し、真夜中を基準とする計算を用いている。

また、『アーリヤシッダーンタ』にはいくつかの天文観測機器の記述が含まれていた。

- ノーモン(shanku-yantraサンスクリット)

- 影の計測器(chhAyA-yantraサンスクリット)

- 角度測定器(半円形および円形のもの、dhanur-yantraサンスクリット / chakra-yantraサンスクリット)

- 円筒形の棒(yasti-yantraサンスクリット)

- 傘形の装置(chhatra-yantraサンスクリット)

- 少なくとも2種類の水時計(弓形と円筒形)

『アーリヤシッダーンタ』は7世紀の北インドで最高の流行をもたらした。アーリヤバタの批判者であるブラフマグプタは、これを非難する意図を込めて、「甘美な砂糖で調理した食物」を意味する『カンダ・カーディヤカ』という題名で『アーリヤシッダーンタ』の要約版を作成したほどであった。

K. V. サルマーによると、『アーリヤシッダーンタ』はアーンドラ・プラデーシュ州、インドの北西部からイランにかけての地域、そしてアッバース朝の宮廷に伝わった。『カンダ・カーディヤカ』はアラビア語に訳される際に『アル=カンド』という書名になり、イスラーム世界で天文計算の簡便な手引書として広く用いられた。インドに10年間滞在してインドの科学技術をイスラーム世界に伝えたペルシアの学者アブー・ライハーン・ビールーニーも『カンダ・カーディヤカ』を改訳した。

2.3. その他の著作

第三のテキストとして、アラビア語訳で現存している可能性のある『アル=ナント』(Al ntf または Al-nanf)がある。これはアーリヤバタによる翻訳であると主張されているが、この作品のサンスクリット名は不明である。おそらく9世紀に遡るもので、ペルシアの学者でインドの年代記編者であるアブー・ライハーン・ビールーニーによって言及されている。

3. 数学への貢献

アーリヤバタは数学の分野で多くの重要な業績を残した。

3.1. 位取り記数法とゼロ

3世紀のバクシャーリー写本で初めて見られる位取り記数法は、彼の著作において明確に確立されていた。彼はゼロの記号を使用しなかったが、フランスの数学者ジョルジュ・イフラは、ゼロの知識がアーリヤバタの位取り記数法において、零の係数を持つ10の累乗の位取りとして暗黙的に存在していたと主張している。

しかし、アーリヤバタはブラーフミー数字を使用しなかった。彼はヴェーダ時代からのサンスクリットの伝統を引き継ぎ、数を表すためにアルファベットの文字を使用し、例えばサインの表のような量を記憶術の形で表現した。彼はゼロを発見した最初の人物であるとも言われている。

3.2. 円周率(π)の近似値

アーリヤバタは円周率(π)の近似値に取り組み、πが無理数であるという結論に達していた可能性がある。『アーリヤバティーヤ』の第二部(ガニタパーダ10)で、彼は次のように記している。

caturadhikaṃ śatamaṣṭaguṇaṃ dvāṣaṣṭistathā sahasrāṇāmサンスクリット

ayutadvayaviṣkambhasyāsanno vṛttapariṇāhaḥ.サンスクリット

「100に4を加え、8を掛け、さらに62,000を加える。この規則により、直径20,000の円の円周に近づくことができる。」

これは、直径が20000の円の円周が62832になることを意味し、すなわちπ ≈ 62832/20000 = 3.1416となる。これは100万分の2の精度である。

アーリヤバタが「近づく」(āsanna)という言葉を用いたのは、これが単なる近似値であるだけでなく、その値が通約不可能(または無理数)であることを意味していたのではないかと推測されている。もしこれが正しければ、それは非常に洗練された洞察であり、πの無理性がヨーロッパで証明されたのは1761年にヨハン・ハインリヒ・ランベルトによってであった。

『アーリヤバティーヤ』がアラビア語に翻訳された後(820年頃)、この近似値はアル=フワーリズミーの代数学の書物で言及された。

3.3. 三角法

ガニタパーダ6で、アーリヤバタは三角形の面積を次のように与えている。

: tribhujasya phalaśarīraṃ samadalakoṭī bhujārdhasaṃvargaḥサンスクリット

これは「三角形の場合、半辺に対する垂線の結果が面積である」と訳される。

アーリヤバタは、彼の著作で「半弦」を意味する「アルダ=ジヤ」(ardha-jyaサンスクリット)という名前でサインの概念を論じた。簡略化のために、人々はそれを「ジヤ」(jyaサンスクリット)と呼び始めた。アラビア語の著者が彼の作品をサンスクリット語からアラビア語に翻訳した際、彼らはそれを「ジバ」(jiba)と呼んだ。しかし、アラビア語の記述では母音が省略されるため、「jb」と略された。後の著者はそれを「ジャイブ」(jaib)に置き換えたが、これは「ポケット」または「(衣服の)ひだ」を意味する。(アラビア語では「ジバ」は意味のない言葉である。)その後12世紀に、クレモナのゲラルドがこれらの記述をアラビア語からラテン語に翻訳した際、彼はアラビア語の「ジャイブ」をそのラテン語の対応語である「シーヌス」(sinus)に置き換えた。これは「入り江」または「湾」を意味し、ここから英語の「サイン」(sine)という言葉が生まれた。

彼はまた、サイン(jyaサンスクリット)、コサイン(kojyaサンスクリット)、ヴァーサイン(utkrama-jyaサンスクリット)、そして逆サイン(otkram jyaサンスクリット)の定義を提示し、これらは三角法の誕生に影響を与えた。彼はまた、0°から90°までの3.75 °C間隔で、4桁の精度でサインおよびヴァーサイン(1 - cos x)の表を初めて作成した。実際、現代の用語である「サイン」と「コサイン」は、アーリヤバタによって導入された「ジヤ」と「コジヤ」の誤訳である。

3.4. 不定方程式

古くからインドの数学者にとって大きな関心事であった問題は、ax + by = cの形式を持つディオファントス方程式の整数解を見つけることであった。(この問題は古代中国の数学でも研究され、その解法は通常中国の剰余定理として知られている。)これはバースカラの『アーリヤバティーヤ』の注釈からの例である。

: 8で割ると5余り、9で割ると4余り、7で割ると1余る数を見つけよ。

すなわち、N = 8x+5 = 9y+4 = 7z+1 となるNを求めよ。Nの最小値は85となる。一般的に、このようなディオファントス方程式は非常に難しい場合がある。これらは古代ヴェーダのテキストである『シュルバ・スートラ』で広範に議論されており、そのより古い部分は紀元前800年に遡る可能性がある。

アーリヤバタがこのような問題を解決する方法は、バースカラによって621年に詳述され、「クッタカ」(kuṭṭakaサンスクリット、कुट्टक)法と呼ばれている。「クッタカ」は「粉砕する」または「細かく砕く」を意味し、この方法は元の因数をより小さな数で記述するための再帰的なアルゴリズムを含んでいる。このアルゴリズムは、インドの数学における一次ディオファントス方程式を解くための標準的な方法となり、当初は代数学全体が「クッタカ=ガニタ」(kuṭṭaka-gaṇitaサンスクリット)または単に「クッタカ」と呼ばれた。

3.5. 代数学と級数

『アーリヤバティーヤ』において、アーリヤバタは平方和と立方和の級数の和に関する洗練された結果を提供した。

: 12 + 22 + ... + n2 = n(n + 1)(2n + 1) / 6

および

: 13 + 23 + ... + n3 = (1 + 2 + ... + n)2(三角数の二乗を参照)

3.6. 測量学

彼の著作には、幾何学的図形の面積計算など、測量学に関する内容も含まれている。

4. 天文学への貢献

アーリヤバタの天文学体系は「アウダヤカ体系」(audAyaka systemサンスクリット)と呼ばれ、日数はランカ(赤道)における夜明け(uday)から数えられる。彼の後の天文学に関する著作(別のモデルである「アルダ=ラートリカ」(ardha-rAtrikAサンスクリット、真夜中)を提唱したとされる)は失われているが、ブラフマグプタの『カンダ・カーディヤカ』における議論から部分的に再構築することができる。いくつかのテキストでは、彼は天体の見かけの動きを地球の自転に帰しているように見える。彼は惑星の軌道が円形ではなく楕円形であると信じていた可能性もある。

4.1. 地球の自転と運動の相対性

アーリヤバタは、地球が毎日その軸の周りを自転していること、そして星の見かけの動きが地球の自転によって引き起こされる相対的な運動であると正しく主張した。これは当時支配的であった、空が回転するという見解とは対照的であった。このことは『アーリヤバティーヤ』の第一章で、彼が1ユガにおける地球の回転数を与えることで示しており、彼の「ゴーラ」章ではより明確にされている。

「前進する船に乗っている人が、動かない物が後ろに動いているように見えるのと同じように、赤道上の誰かは動かない星が均一に西に向かって動いているのを見る。昇降の原因は、惑星と共に星の球が、宇宙風によって絶えず押され、赤道で一様に西に回転しているように見えることである。」

4.2. 天文モデル

アーリヤバタは天動説的な太陽系モデルを記述した。このモデルでは、太陽と月はそれぞれ周転円によって運ばれ、それらが地球の周りを公転する。このモデルは『パイタマーハシッダーンタ』(425年頃)にも見られるもので、惑星の動きはそれぞれ、小さな「マンダ」(mandaサンスクリット、遅い)と大きな「シーグラ」(śīghraサンスクリット、速い)という2つの周転円によって支配される。地球からの距離の順に惑星は、月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星、そして星群とされている。

惑星の位置と周期は、均一に動く点に対して計算された。水星と金星の場合、それらは太陽と同じ平均速度で地球の周りを動く。火星、木星、土星の場合、それらは黄道帯を通る各惑星の動きを表す特定の速度で地球の周りを動く。ほとんどの天文学史家は、この2つの周転円モデルが、プトレマイオス以前のヘレニズム天文学の要素を反映していると考えている。アーリヤバタのモデルにおけるもう一つの要素である、太陽に対する基本的な惑星周期である「シーグロッチャ」(śīghroccaサンスクリット)は、一部の歴史家によって、根底にある太陽中心説モデルの兆候と見なされている。

4.3. 日食と月食

日食と月食はアーリヤバタによって科学的に説明された。彼は月と惑星が反射された太陽光によって輝くと述べている。当時支配的であった、ラーフとケートゥ(擬似惑星的な月ノードとして識別される)によって食が引き起こされるという宇宙論の代わりに、彼は地球によって投げかけられ、地球に落ちる影という観点から食を説明した。したがって、月食は月が地球の影に入るときに起こる(ゴーラ37節)。彼は地球の影の大きさや範囲について詳細に議論し(ゴーラ38-48節)、その後、食中の食された部分の計算と大きさを提供した。後のインドの天文学者たちは計算を改善したが、アーリヤバタの方法がその核を提供した。彼の計算パラダイムは非常に正確であったため、18世紀の科学者ギヨーム・ル・ジャンティがインドのポンディシェリを訪れた際、1765年8月30日の月食の期間に関するインドの計算が41秒短かったのに対し、彼の図表(トビアス・マイヤー、1752年)は68秒長かったことを発見した。

4.4. 恒星周期と計算

現代の時間の単位で考えると、アーリヤバタは恒星日(固定された星を基準とした地球の回転)を23時間56分4.1秒と計算した。現代の値は23時間56分4.091秒である。同様に、彼の恒星年の長さの計算値は365日6時間12分30秒(365.25858日)であり、これは現代の値(365.25636日)と比較して、1年あたり3分20秒の誤差である。

4.5. 天文観測機器

彼は、彼の失われた著作『アーリヤシッダーンタ』の中で、いくつかの天文観測機器について記述している。

- ノーモン(shanku-yantraサンスクリット)

- 影の計測器(chhAyA-yantraサンスクリット)

- 角度測定器(半円形および円形のもの、dhanur-yantraサンスクリット / chakra-yantraサンスクリット)

- 円筒形の棒(yasti-yantraサンスクリット)

- 傘形の装置(chhatra-yantraサンスクリット)

- 少なくとも2種類の水時計(弓形と円筒形)

また、彼はビハール州のタレガナにある太陽寺院に天文台を設置したとも伝えられている。

5. 遺産と影響

アーリヤバタの業績は、インドの天文学の伝統に大きな影響を与え、翻訳を通じていくつかの近隣文化にも影響を及ぼした。

5.1. インドおよびイスラム科学への影響

イスラム黄金時代(820年頃)におけるアラビア語訳は特に影響力があった。彼のいくつかの成果はアル=フワーリズミーによって引用され、10世紀にはアブー・ライハーン・ビールーニーが、アーリヤバタの信奉者たちが地球がその軸の周りを回転すると信じていたと述べている。ビールーニーは11世紀にアーリヤバタの著作を研究した。

5.2. 三角法用語

彼のサイン(jyaサンスクリット)、コサイン(kojyaサンスクリット)、ヴァーサイン(utkrama-jyaサンスクリット)、そして逆サイン(otkram jyaサンスクリット)の定義は、三角法の誕生に影響を与えた。彼はまた、0°から90°までの3.75 °C間隔で、4桁の精度でサインおよびヴァーサイン(1 - cos x)の表を初めて作成した。

実際、現代の用語である「サイン」と「コサイン」は、アーリヤバタによって導入された「ジヤ」と「コジヤ」の誤訳である。これらはアラビア語で「ジバ」(jiba)と「コジバ」(kojiba)と翻訳され、その後、クレモナのゲラルドがアラビア語の幾何学テキストをラテン語に翻訳する際に、「ジバ」をアラビア語の「ジャイブ」(jaib、「衣服のひだ」を意味する)と誤解し、ラテン語の「シーヌス」(sinus、1150年頃)となった。

5.3. 暦体系

アーリヤバタの天文学的計算方法は非常に影響力があった。三角法表とともに、それらはイスラム世界で広く使用され、多くのアラビアの天文表(ジージ)の計算に用いられた。特に、アル=ザルカーリー(11世紀、イスラム支配下のスペインの科学者)の著作における天文表は、12世紀にトレド表としてラテン語に翻訳され、何世紀にもわたってヨーロッパで使用された最も正確なエフェメリス(天文暦)であった。

アーリヤバタとその信奉者によって考案された暦の計算方法は、インドでパンチャンガム(ヒンドゥー暦)を定めるという実用的な目的のために継続的に使用されてきた。イスラム世界では、それらはウマル・ハイヤームを含む天文学者グループによって1073年に導入されたジャラーリー暦の基礎を形成し、その改訂版(1925年に修正)は現在、イランとアフガニスタンで使用されている国民暦である。ジャラーリー暦の日付は、アーリヤバタやそれ以前のシッダーンタ暦と同様に、実際の太陽の通過に基づいている。この種の暦は日付を計算するためにエフェメリスを必要とする。日付の計算は困難であったが、ジャラーリー暦の季節誤差はグレゴリオ暦よりも少なかった。

5.4. 記念と追悼

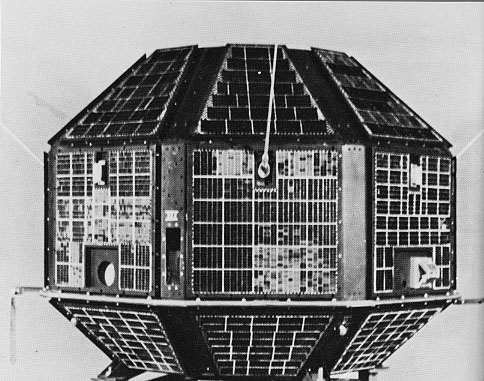

アーリヤバタにちなんで、インド初の人工衛星「アーリヤバタ」や月クレーター「アーリヤバタ」が名付けられた。人工衛星「アーリヤバタ」はインドの2 INR紙幣の裏面にも描かれた。

ビハール州パトナにあるアーリヤバタ知識大学(AKU)は、彼の栄誉を称え、技術、医療、経営、および関連する専門教育に関する教育インフラの開発と管理のためにビハール州政府によって設立された。この大学は2008年ビハール州立大学法によって運営されている。

インドのナイニタール近郊にあるアーリヤバタ観測科学研究所(ARIES)は、天文学、天体物理学、大気科学の研究を行っている。また、学校間のアーリヤバタ数学大会も彼の名にちなんで名付けられている。さらに、2009年にISROの科学者によって成層圏で発見されたバクテリアの一種は、「バチルス・アーリヤバタ」(Bacillus aryabhata)と命名された。

6. 評価と批判

アーリヤバタの業績は、その後の科学発展に大きな影響を与え、高く評価されている一方で、当時の伝統主義者からの批判も受けた。

6.1. 歴史的評価

科学史家のM.L. シャルマは、アーリヤバタを「インド天文学最初のアーチャーリヤ(学匠)」と評した。これは、彼が過去の知識を研究し、自分の知性によって著作を著したのに対し、当時の他の学者たちが聖典から聖者を通じて伝えられた知識を主張していたことによる。アーチャーリヤとは、著者自身が研究して著書を著した人に与えられる呼称である。

6.2. 批判と論争

アーリヤバタをバラモンの立場から激しく批判したブラフマグプタは、『ブラーフマスプタシッダーンタ』の第1章62節で、「アーリヤバタの支持者は公然とカモシカのように立ち向かいはしない。彼らはライオンを見てもライオンに立ち向かいはしない。」と書いている。

この文言に関して、ソ連のインド学者グリゴリー・マクシモヴィチ・ボンガルド=レーヴィンは、ブラフマグプタがバラモンの伝統を墨守する伝統主義者を、カモシカを簡単に殺すライオンにたとえ、アーリヤバタを人間的には弁護していると解釈した。レーヴィンによれば、アーリヤバタが科学者としての態度を堅持したため反科学から非難されたことをブラフマグプタは言外に述べており、アーリヤバタが正統派バラモンやその忠実な信者から攻撃を受けて、非難や迫害にその身をさらすことを避けたのは、ほとんど疑いえないという。