1. 概要

イラン・イスラム共和国、通称イランは、西アジアに位置するイスラム共和制国家である。北西にアルメニアとアゼルバイジャン、北にカスピ海、北東にトルクメニスタン、東にアフガニスタンとパキスタン、南にペルシア湾とオマーン湾、西にトルコ、イラクと国境を接する。首都はテヘラン。

イランは世界で最も古い文明の発祥地の一つであり、紀元前4千年紀にはエラム人の王国が成立した。紀元前7世紀にはメディア人がイラン高原を統一し、紀元前6世紀にはキュロス大王がアケメネス朝を建国、古代世界で最大級の帝国を築き上げた。その後、セレウコス朝、パルティア朝、サーサーン朝と続き、サーサーン朝時代にはゾロアスター教が国教とされた。7世紀にアラブ・イスラム勢力に征服されて以降イスラム化が進み、イランはイスラム黄金時代の文化的中心地の一つとなった。16世紀初頭に成立したサファヴィー朝はシーア派十二イマーム派を国教とし、現在のイラン人の国民意識の基礎を形成した。その後、アフシャール朝、ザンド朝、カージャール朝を経て、1925年にパフラヴィー朝が成立した。パフラヴィー朝の下で西洋化と石油産業の発展が進められたが、権威主義的な統治は国民の不満を高め、1979年にルーホッラー・ホメイニー師率いるイラン革命が発生した。これにより王政は打倒され、イスラム法学者が最高指導者として国家の最高権力を行使するイスラム共和制が樹立された。

イランの政治体制は、最高指導者が国家元首であり、行政、立法、司法の三権の上に立つ。大統領は国民の直接選挙で選ばれる行政府の長であるが、その権限は最高指導者の下に置かれる。イラン政府は権威主義的であり、人権や市民的自由に対する制約について国際的な批判を受けている。

イランは地域大国であり、世界的な中堅国と見なされている。豊富な石油・天然ガス資源を有し、世界のエネルギー安全保障において重要な位置を占める。また、地政学的にユーラシア大陸の中心に位置し、ホルムズ海峡に面しているため戦略的にも重要である。イランは国際連合、イスラム協力機構、石油輸出国機構などの創設メンバーであり、上海協力機構やBRICSの加盟国でもある。国内にはユネスコ世界遺産が28件登録されており、その豊かな文化遺産を反映している。ペルシア人をはじめとする多様な民族と言語で構成される多文化国家であり、国民の大多数はイスラム教シーア派を信仰し、ペルシア語が公用語である。

2. 国名

「イラン」(ایرانイーラーンペルシア語)という言葉は、「アーリア人の土地」を意味し、中期ペルシア語の Ērānエールラーンパフラヴィー語 に由来する。この語が最初に確認されるのは、3世紀のナクシェ・ロスタムにある碑文で、付随するパルティア語の碑文では Aryānアールヤーンxpr とあり、イラン人を指している。Ērānエールラーンパフラヴィー語 と Aryānアールヤーンxpr は、それぞれ中期ペルシア語のēr-とパルティア語のary-という民族名称の複数斜格であり、これらは原イラン語の*arya-(「アーリア人」、すなわちイラン人の)に由来し、さらにインド・ヨーロッパ祖語の*ar-yo-(「巧みに組み立てる者」の意)の派生形として認識されている。イラン神話によれば、この名は伝説上の王イーラジに由来するとされる。

イランは、古代ギリシャの歴史家たちがイラン全体を Persís (「ペルシア人の土地」の意、Περσίς古代ギリシア語)と呼んだことから、西洋では「ペルシア」として知られていた。これは、イラン南西部の第4の大州であるファールス州(古名パールス、古代ペルシア語では𐎱𐎠𐎼𐎿 Pārsā)に由来する。ファールス地方の歴史的重要性から、紀元前550年頃にギリシャを通じて「ペルシア」の呼称が広まり、西洋人は国全体をペルシアと呼ぶようになった。この呼称は、1935年にレザー・シャーが国際社会に対し、現地の呼称であり本来の名称である「イラン」を使用するよう要請するまで続いた。イラン人は少なくとも紀元前1000年から自国を「イラン」と呼んでいた。今日では、「イラン」と「ペルシア」は文化的には併用されるが、公的な使用においては「イラン」が必須である。

ペルシア語での「イラン」の実際の発音は /ʔiːˈɾɒːn/ と表記される。

3. 歴史

イランの歴史は数千年に及び、古代文明の興隆からイスラム化、近現代の変革に至るまで、多様な時代を経て形成されてきた。本節では、先史時代から現代に至るイランの主要な歴史的段階を概観する。

イランは世界で最も古くから続く主要文明の一つであり、その歴史的・都市的集落は紀元前4000年にまで遡る。イラン高原西部は伝統的な古代オリエント世界の一部であり、エラム(紀元前3200年~紀元前539年)をはじめ、カッシート人、マンナエ人、グティ人などが活動した。ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルはペルシア人を「最初の歴史的民族」と呼んだ。イラン帝国は鉄器時代にメディア人の台頭と共に始まり、紀元前625年にメディア人がイランを国家・帝国として統一した。アケメネス朝(紀元前550年~紀元前330年)はキュロス大王によって建国され、バルカン半島から北アフリカ、中央アジアにまたがる、当時世界最大の帝国となった。その後、セレウコス朝、パルティア朝、サーサーン朝が続き、これらの王朝は約1000年間にわたりイランを統治し、イランを再び主要大国へと押し上げた。この時代のペルシアの宿敵はローマ帝国とその継承国家である東ローマ帝国であった。

イランはマケドニア人、アラブ人、テュルク人、モンゴル人による侵略を受けた。これらの侵略にもかかわらず、イランは常に民族的アイデンティティを再確認し、独自の政治的・文化的実体として発展してきた。イスラーム教徒のペルシア征服(632年~654年)はサーサーン朝を終焉させ、イラン史の転換点となり、8世紀から10世紀にかけてのイランのイスラム化とゾロアスター教の衰退をもたらした。しかし、それ以前のペルシア文明の業績は新たなイスラム政体へと吸収された。イランは中世後期から近世にかけて遊牧民の侵略を受け、地域に負の影響を与えた。1501年にサファヴィー朝によって独立国家として再統一され、シーア派イスラムを国教と定めたことは、イスラム教の歴史におけるもう一つの転換点となった。イランは再び主要な世界大国として機能し、特にオスマン帝国との対抗関係にあった。19世紀には、ロシア・ペルシャ戦争の結果、カフカース地方の広大な領土をロシア帝国に失った。

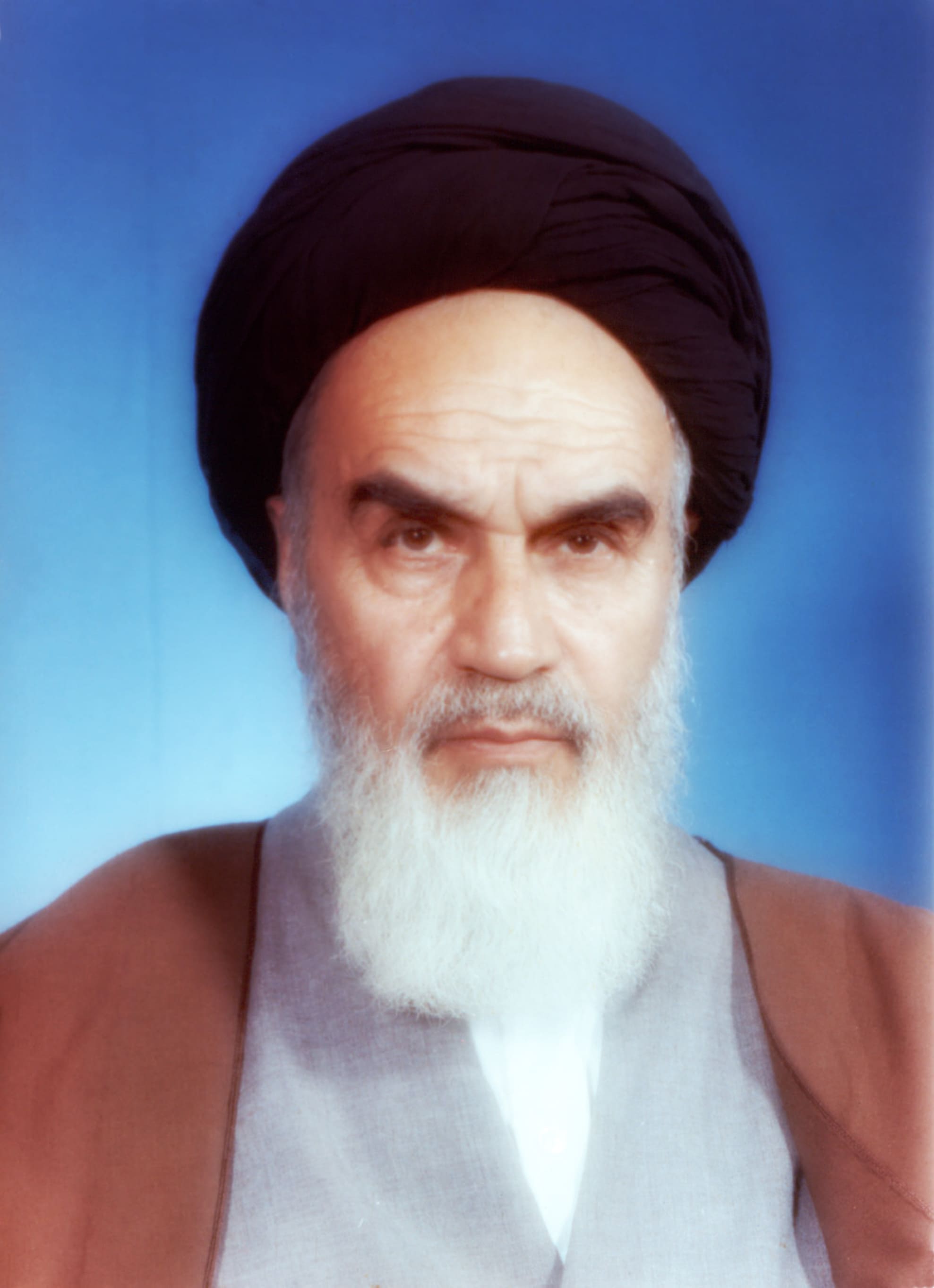

イランは1979年のイラン革命まで君主制を維持し、1979年4月1日に公式にイスラム共和国となった。それ以来、イランは大きな政治的、社会的、経済的変化を経験してきた。イラン・イスラム共和国の設立は、ルーホッラー・ホメイニー師を最高指導者とする政治体制の再編をもたらした。イランの外交関係は、イラン・イラク戦争(1980年~1988年)、アメリカ合衆国との継続的な緊張関係、そして国際外交における論点となっている核開発計画によって形成されてきた。

3.1. 先史時代と古代帝国

イラン高原における人類の居住は旧石器時代前期にまで遡る。ネアンデルタール人の遺物も発見されている。紀元前1万年から紀元前7千年紀にかけて、初期の農耕共同体が形成され始めた。

紀元前4千年紀初頭には、スサを中心とする都市文明が発展した。青銅器時代には、エラム、ジャヤンデルード文化、ジーロフト文化など、イラン高原に複数の文化が存在した。エラムはメソポタミア近郊で繁栄し、イラン系王朝が登場するまで存続した。紀元前3千年紀には、エラムで楔形文字が導入され、社会経済が発展した。紀元前2千年紀初頭には、アッシリア人がイラン西部に定住し、勢力を拡大した。

紀元前2千年紀には、古代イラン人がユーラシア・ステップから現在のイランの地域に移住し始めた。これらのイラン人は、メディア人、ペルシア人、パルティア人などに分かれていった。紀元前10世紀から紀元前7世紀にかけて、イラン高原はメソポタミア北部のアッシリア帝国の支配下にあった。その後、メディア王国の第3代国王キュアクサレスを中心に、メディア人とペルシア人が新バビロニアと連合し、スキタイなどの周辺民族と共にアッシリア帝国を攻撃した。アッシリア帝国内の混乱と内戦により帝国は弱体化し、多くの民族が独立を果たした。紀元前728年頃、メディア人はデイオケス王の下で統一され、メディア王国を建国。紀元前612年頃には、現在のイラン全土とアナトリア半島東部を支配する大帝国となった。

紀元前550年、カンビュセス1世の子であるキュロス2世(キュロス大王)はメディア王国を征服し、アケメネス朝を建国した。キュロスはリディア、バビロニア、エジプトを征服し、東はバルカン半島と東ヨーロッパ、西はインダス川流域にまで至る広大な帝国を築き上げた。紀元前539年、オピスの戦いで新バビロニア軍を破り、メソポタミアの覇権を握った。バビロンに入城したキュロスは、自らをメソポタミアの支配者と宣言し、文化の継承と融合を掲げ、その後のイラン文化にメソポタミアの影響を深く残した。アケメネス朝は、バビロン捕囚下にあったユダヤ人を解放したことでも知られる。また、「王の道」と呼ばれる道路網や駅伝制度を整備し、ペルシア語を公用語として帝国内の言語統一を図った。

アケメネス朝はペルシア戦争でギリシャ諸都市と戦い、バルカン半島と東ヨーロッパの支配権を失った。紀元前334年、アレクサンドロス大王がアケメネス朝に侵攻し、ダレイオス3世がイッソスの戦いで敗北したことで帝国は滅亡した。アレクサンドロス大王の死後、イランはギリシャ系セレウコス朝の支配下に入った。紀元前2世紀頃、イラン系のパルティアが勢力を拡大し、西方のローマ帝国と数百年にわたる紛争を続けた。パルティアは封建的な君主制を敷き、約500年間存続した後、224年にサーサーン朝に取って代わられた。サーサーン朝はローマ帝国およびその後継である東ローマ帝国と絶え間ない戦争を続け、当時の世界で最も強力な二大国家として君臨した。サーサーン朝はアケメネス朝の版図の大部分を回復し、首都をクテシフォンに置き、西ヨーロッパ、アフリカ、中国、インドにまで影響力を及ぼした。この時代はイラン文化と国力の頂点とされ、芸術が急速に発展し、世界的に大きな影響を与えた。

3.2. 中世

この時代、ペルシアはイスラーム化とアラブ化の波に洗われながらも独自の文化を保持し、イスラム黄金時代において学術・文化の中心地として栄えた。しかし、テュルク系民族やモンゴルの侵攻により、大きな変容を経験した。

東ローマ帝国との長年の戦争により国力が疲弊したサーサーン朝は、7世紀に新たに興ったアラブ・イスラム勢力の侵攻を防ぐことができず、徐々に正統カリフ国、ウマイヤ朝、そしてアッバース朝に征服された。その後、イランでは徐々にイスラム化が進み、当時のゾロアスター教中心の社会からイスラム教中心の社会へと変貌した。この過程で、多くのゾロアスター教寺院や図書館が破壊され、非イスラム教徒には特別な税が課された。

750年、アッバース朝がウマイヤ朝を打倒した。この頃には、ペルシア人はアラブのイスラム文化にかなり同化しており、イスラム教に改宗したペルシア人はアラブ・ペルシアのエリート支配層として台頭した。様々な人種や民族が混ざり合い、ペルシア地域は国際都市として発展し、アラブ人の支配的特権や優越性は薄れていった。ペルシア人やテュルク人がアラブ人の独占していた政治的要職や富を奪い始め、伝統的なアラブ貴族の権力は弱体化し、ペルシア系やテュルク系の官僚が権力を握るようになった。

アッバース朝は約200年間ペルシア地域を支配したが、この間にターヒル朝、サッファール朝、サーマーン朝、ブワイフ朝といった半独立的なイラン系王朝が登場した。これらの王朝は、アッバース朝の弱体化に乗じてバグダードのカリフからほとんど干渉を受けずに自治権を享受した。この時代、ペルシアでは文学、哲学、数学、医学、天文学、芸術など多くの学問が花開き、「イスラム黄金時代」と呼ばれるイスラム文化の頂点を築いた。イスラム黄金時代は10世紀から11世紀まで続き、ペルシアは世界の科学の中心地となった。このような文化的高揚の中で、ペルシア内部では再びペルシア民族主義が台頭し、アラブ支配者に対する反感が生まれ、独立国家樹立の動きが強まった。

10世紀には、中央アジアから多くのテュルク系民族がイラン高原に移住してきた。アッバース朝は彼らを奴隷戦士階級であるマムルークとして利用したが、次第にマムルークの力が増大し、999年にはマムルーク系のガズナ朝が成立、その後もセルジューク朝やホラズム・シャー朝といったテュルク系王朝が相次いで登場した。セルジューク朝はペルシア文化を積極的に受容・奨励し、テュルク・ペルシア文化が花開いた。

1219年から1221年にかけて、ホラズム・シャー朝時代のペルシアはチンギス・カン率いるモンゴル帝国の大規模な侵攻を受け、国土は荒廃し、国家は滅亡の危機に瀕した。この侵攻により、当時の人口の4分の3にあたる1000万人から1500万人が死亡したとされ、一部の歴史家はイランが20世紀半ばまで人口を回復できなかったと推定している。1256年、チンギス・カンの孫であるフレグがペルシア地域にイルハン朝を建国した。1370年には、別の征服者であるティムールがペルシアを再び征服し、ティムール朝を建国、約156年間存続した。イルハン朝もティムール朝もペルシア文化を受け入れ、後期にはほぼペルシア人と同化するに至った。

3.3. 近世

近世のイランは、サファヴィー朝によるシーア派国家の確立、アフシャール朝の興隆と衰退、そしてザンド朝、カージャール朝へと続く王朝の変遷を経験し、ペルシア湾を巡る国際情勢や内部の権力闘争の中で、その版図と影響力を変化させていった。

3.3.1. サファヴィー朝

1500年初頭、アルダビール出身のイスマーイール1世がタブリーズを首都としてサファヴィー朝を建国した。イスマーイール1世はアゼルバイジャンからイラン全土へと領土を拡大し、瞬く間に広大な地域に影響力を持つ大国へと成長した。当時のペルシア社会はイスラム教スンニ派が主流であったが、イスマーイール1世はこれを覆し、シーア派を国教として強引に改宗を強いた。これにより社会的に大きな変革が起こり、結果として全国民的にシーア派信者が多数を占めるようになり、この影響でイランは現代に至るまで主要イスラム国家の中でほぼ唯一シーア派が主導権を握る国となっている。一方、サファヴィー朝は西に隣接する大国オスマン帝国と絶えず摩擦を抱え、幾度も大規模な戦争を繰り返した。

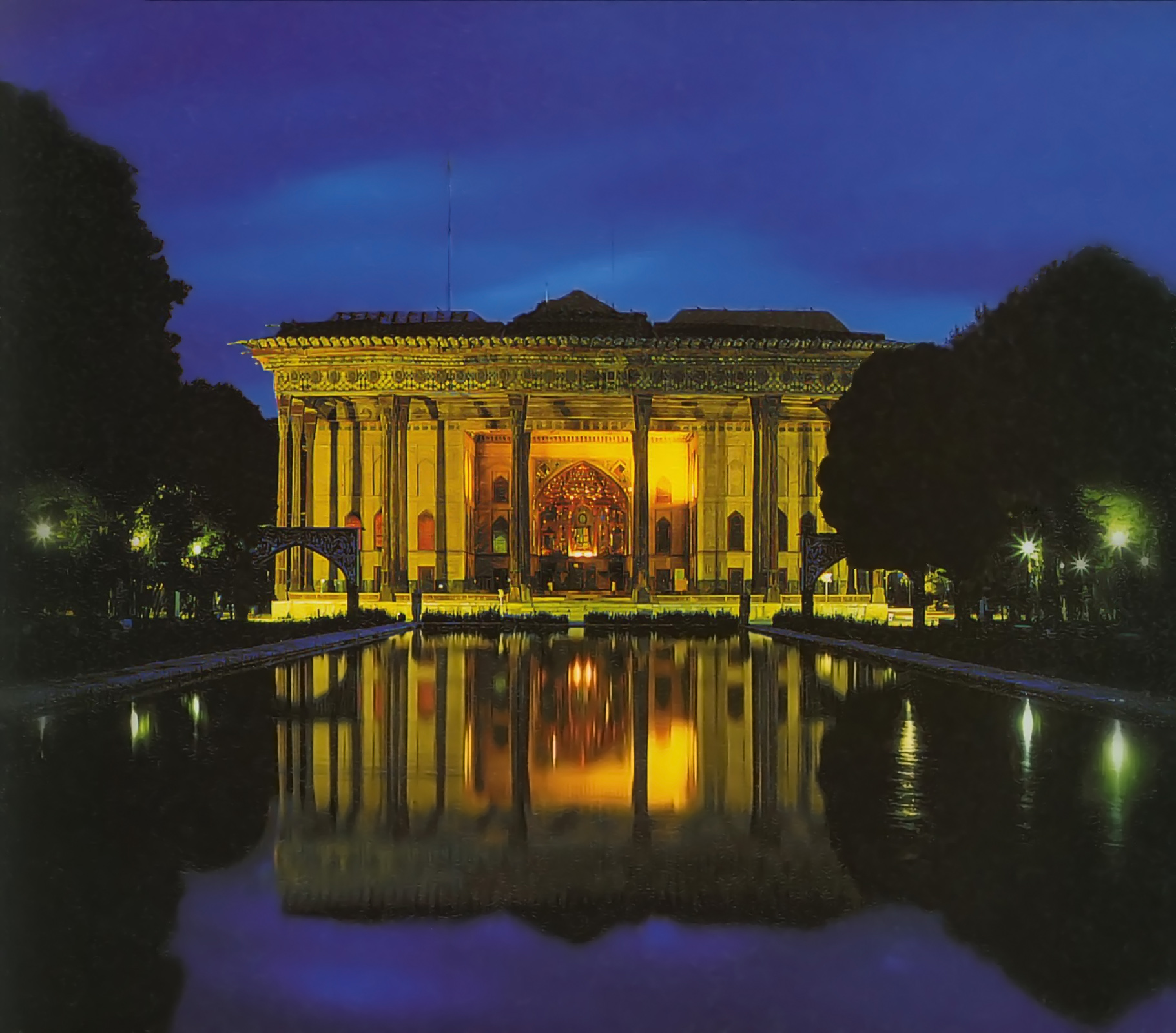

サファヴィー朝はアッバース1世の治世(16世紀末~17世紀初頭)に最盛期を迎え、その国力はオスマン帝国を凌駕し、ユーラシア西部地域における最強国として君臨し、科学や芸術を先導する国家となった。この時期、カフカース人が大規模にイラン社会に本格的に同化し始め、後には社会の主導権を握り、その後のイランの歴史に大きな影響を与えた。サファヴィー朝は17世紀初頭に国力の頂点に達したが、17世紀半ばから後半にかけて国力の低下が顕著になり、18世紀初頭にはかつての栄光をほとんど取り戻すことができなかった。この時期、サファヴィー朝内部では内戦が絶えず発生し、オスマン帝国やロシア帝国などとの度重なる戦争により国家は内憂外患の状態に陥った。結局、サファヴィー朝は1722年にパシュトゥーン人の反乱軍が首都イスファハーンを占領し、シャーの軍隊を破ったことで滅亡した。

3.3.2. アフシャール朝

1729年、ホラーサーンの将軍であったナーディル・シャーがパシュトゥーン反乱勢力を駆逐し、イランの混乱に乗じてロシア帝国とオスマン帝国に奪われたカフカース地方の一部を奪還することに成功し、イランを再統一してアフシャール朝を建国した。ナーディル・シャーの治世において、イランはサーサーン朝以来最大の領土を征服し、カフカース地方全域にイランの覇権を確立し、西アジアおよび中央アジアにおいて当代最強の帝国の一つとしての名声を博した。

ナーディル・シャーは1730年代後半にインドに侵攻し、デリーを略탈した。しかし、このような軍事的功績も、反乱を起こしたレズギ人を討伐するために出兵したカフカース北部の遠征以降、その輝きを失い始め、結局ナーディル・シャーが暗殺されると、イラン全土では権力を巡る内戦が勃発し、極度の混乱に陥った。

3.3.3. ザンド朝

しかし、それから間もない1750年にカリーム・ハーン・ザンドが内戦を鎮圧し、イランを再び統一することに成功し、その後カリーム・ハーンはザンド朝を建国してイランに再び平和を取り戻した。アフシャール朝に続いて成立したザンド朝の領土は、それ以前のイラン諸帝国に比べるとかなり小規模なものであった。カフカース地方の大部分は事実上の自治権を獲得し、イラン本土の干渉を受けずに自由に生活しており、イランのシャーの命令を聞かずに独自のカンを選出し、独立した勢力を維持していた。ただし、全ての封臣と領土は名目上はザンド朝に属することを認めていた。1779年にカリーム・ハーンが死去すると再び内戦が勃発し、1794年にアーガー・モハンマド・シャーが登場してカージャール朝を建国することで混乱は一旦終結した。

3.3.4. カージャール朝

1795年、グルジア人がロシアと手を組みイランに対して反乱を起こすと、カージャール朝は大軍を派遣してトビリシを占領し、ロシア勢力をカフカース全域から駆逐することで、カフカース地方に対する影響力を確固たるものとした。

その後、19世紀初頭から半ばにかけてロシアとの2度にわたる戦争により、イランはカフカース地方の領土の大部分を失った。この時、イランは数百年間にわたりイラン固有の領土とされてきたトランスコーカサスとダゲスタン地方を失い、ロシア帝国に多くの利権を譲渡せざるを得なくなった。ロシアとの戦争における敗北の余波で、イランは現在のダゲスタン、グルジア、アルメニア、アゼルバイジャン地域に対する支配権を失い、その後カフカース地方に残っていた一部の領土も間もなくロシア帝国に占領され、カフカースに対する影響力をほぼ喪失した。

イランが次第に弱体化し、ロシアがカフカース地方へと進出するにつれて、カフカース北部に住んでいたイスラム教徒たちはやむなくイラン地方へと避難してきた。1870年代初頭にはイラン全土で大規模な飢饉が発生し、これにより人口の20%から25%にあたる150万人が飢餓で死亡したとも言われている。1872年から1905年にかけて、カージャール朝の国王たちは次第に西欧列強の脅迫に屈し、彼らに利権を譲渡せざるを得なくなり、これにより1905年にはイラン立憲革命が勃発した。1906年にはイラン初の憲法が制定され、初めて国会も開かれた。当時の憲法では、イラン国内においてキリスト教、ユダヤ教、ゾロアスター教のみが公認された少数宗教と規定されており、この内容は現在に至るまで有効である。一方、改革反対派と改革推進派との間の対立はますます激化し、これにより結局1909年にはテヘランで大規模なデモが発生し、当時の国王ムハンマド・アリー・シャーは強制的に退位させられた。直後、ロシアは秩序回復を名目に1911年にイラン北部を占領し、数年間にわたり強制的に占領し続けた。これはむしろ外国勢力と無能なカージャール朝に対する公憤を招き、これにより大規模な民衆デモが発生した。

イランは第一次世界大戦において中立を宣言したが、オスマン帝国、ロシア帝国、イギリス帝国はそれぞれイラン西部を強制的に占領して戦闘を繰り広げ、1921年になってようやく軍隊を撤退させた。この時期、少なくとも200万人にのぼるイラン人が戦闘に直接的・間接的に巻き込まれて死亡し、工場や都市が破壊されるなど甚大な被害を受けた。また、オスマン帝国はイラン国内のキリスト教徒に対する大規模な虐殺を行い、1917年頃には戦争による大飢饉が発生し、社会はますます混乱した。オスマン帝国軍はアルメニア正教会、アッシリア正教会の信者はもちろんのこと、彼らを保護しようとしたイスラム教徒さえも虐殺し、特にホイ、マク、サルマス、オルーミーイェ地方で大規模な殺戮を行った。

カージャール朝時代のイランはほぼ常に政情が不安定であり、地方に対する中央の統制力は極めて弱く、この状態がほぼ数百年間続いた。カージャール朝のこのような貧弱な行政力により、イランは世界大戦中、主権すらもまともに守ることができず、これにより1921年にイギリスが背後で主導したクーデターが発生し、レザー・シャー・パフラヴィーがパフラヴィー朝を建国することで、結局カージャール朝も滅亡した。レザー・シャーはイランの首相に就任した後、1925年に国王に即位した。

3.4. パフラヴィー朝期

パフラヴィー朝時代は、レザー・シャーによる近代化・西欧化政策と、その息子モハンマド・レザー・シャーによる「白色革命」および権威主義的統治を経て、最終的にイラン革命へと至る激動の時代であった。

パフラヴィー朝成立後、1927年よりレザー・シャー・パフラヴィーは不平等条約破棄、軍備増強、民法、刑法、商法の西欧化、財政再建、近代的教育制度の導入、鉄道敷設、公衆衛生の拡充などの西欧化事業を進め、1931年に社会主義者、共産主義者を弾圧する「反共立法」を議会に通した後、1932年を境に独裁化を強めた。また、ガージャール朝が欠いていた官僚制と軍事力を背景に1935年7月のゴーハルシャード・モスク事件や1936年の女性のヴェール着用の非合法化などによって十二イマーム派のウラマーに対抗し、反イスラーム的な統治を行った。なお、イスラームよりもイラン民族主義を重視したパフラヴィー1世の下で1934年10月にフェルドウスィー生誕1,000周年記念祭が行われ、1935年に国号を正式にペルシアからイランへと変更している。1930年代後半にはナチス・ドイツに接近し、1939年に第二次世界大戦が勃発すると、当初は中立を維持しようとしたが、1941年8月25日にソ連軍とイギリス軍がそれぞれ国境を超えてイランに侵攻した。イラン軍は敗北し、イギリスとソビエト連邦によって領土を分割された。イラン進駐下では1941年9月16日にレザー・パフラヴィーが息子のモハンマド・レザー・パフラヴィーに帝位を譲位した他、親ソ派共産党のトゥーデ党が結成された。

1943年11月30日には連合国の首脳が首都テヘランでテヘラン会談が開催された。その際、会議の主題とは別に各首脳らによってイランの独立と領土の保障に関する宣言書に署名が行われた。戦後イランを特徴づける舞台が整えられた。また、北部のソ連軍占領地では自治運動が高揚し、1945年12月12日にアゼルバイジャン国民政府が、1946年1月22日にはクルド人によってマハーバード共和国が樹立されたが、両政権は共にアフマド・ガヴァーム首相率いるテヘランの中央政府によって1946年中にイランに再統合された。

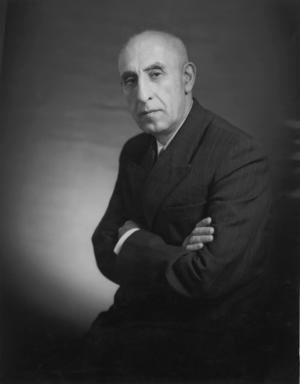

1940年代に国民戦線を結成したモハンマド・モサッデク議員は、国民の圧倒的支持を集めて1951年4月に首相に就任した。モサッデグ首相はイギリス系アングロ・イラニアン石油会社から石油国有化を断行した(石油国有化運動)が、1953年8月19日にアメリカ中央情報局(CIA)とイギリス秘密情報部による周到な計画(アジャックス作戦、アジャックス作戦 (TPAJAXプロジェクト))によって失脚させられ、石油国有化は失敗に終わった。

このモサッデグ首相追放事件によって米国の傀儡政権として復権したパフラヴィー朝のシャー(皇帝)、モハンマド・レザー・パフラヴィーは自らへの権力集中に成功した。1957年にCIAとFBIとモサドの協力を得て国家情報治安機構 (SAVAK) を創設し、この秘密警察SAVAKを用いて政敵や一般市民の市民的自由を抑圧したシャーは、米ケネディ政権の要請によりイランの西欧化を図るべく、「白色革命」が実行された。この計画には、農地改革や識字率向上、国有工場の売却、企業利益分配、非イスラム教徒および女性の参政権などが含まれた。また、イランの石油は国際石油資本から成るイラニアン・コンソーシアムとの共同管理となり、経済は成長した。一方、失業率の増加や格差拡大、政治腐敗なども引き起こされ、原油価格が下落すると計画は破綻した。

1978年に入るとテヘランで1万人規模の反政府デモが発生するようになり、8月31日には暴徒が銀行に放火するなどした。この時、ルーホッラー・ホメイニーが台頭していた。

3.5. イラン・イスラーム共和国

イラン・イスラーム共和国の成立は、イラン現代史における大きな転換点であり、ホメイニー師によるイスラーム統治体制の確立、イラン・イラク戦争、核開発問題、そして近年の社会・経済的変革の試みなど、国内外に大きな影響を与え続けている。

シャーの独裁的統治は1979年のイラン革命に繋がり、パフラヴィー朝の帝政は倒れ、新たにルーホッラー・ホメイニーの下でイスラム共和制を採用するイラン・イスラーム共和国が樹立された。新たなイスラーム政治制度は、先例のないウラマー(イスラーム法学者)による直接統治のシステムを導入するとともに、伝統的イスラームに基づく社会改革が行われた。これには、同性愛者を含む性的少数者や非イスラーム教徒への迫害が含まれるとされている。また、打倒したシャーへの支持に対する反感により対外的には反欧米的姿勢を持ち、特に対アメリカ関係では、1979年のイランアメリカ大使館人質事件、革命の輸出政策、レバノンのヒズボラ、パレスチナのハマースなどのイスラエル打倒を目指すイスラーム主義武装組織への支援によって、非常に緊張したものとなった。

クルド人はイラン革命を支持し、自治権の獲得を目指していたが、革命成立後の政府は受け入れずにイラン・クルディスタン民主党を非合法化。1979年8月、クルド人はイラン西部のケルマーンシャー州や西アーザルバーイジャーン州の都市を占拠するなど大規模な反乱を起こしたが、翌月までに大半が鎮圧された。

革命による混乱が続く1980年には隣国イラクのサッダーム・フセイン大統領がアルジェ協定を破棄してイラン南部のフーゼスターン州に侵攻し、イラン・イラク戦争が勃発した。この破壊的な戦争はイラン・コントラ事件などの国際社会の意向を巻き込みつつ、1988年まで続いた。イラン側の戦争死傷者は約23万人に達したとされている。

イラン・イラク戦争終結後の1989年、アクバル・ハーシェミー・ラフサンジャニーが首相に就任し、親資本主義政策を掲げ、経済復興に焦点を当てた政策を展開し始めた。ただし、イスラム政策に反したり、急進的なイスラム政策を緩和する方向には手を出せなかった。1997年、ラフサンジャニー首相は中道改革派のモハンマド・ハータミーに首相職を譲り、ハータミー首相はイランをより自由主義的、民主的にしようと努力したが、成功には至らなかった。

国政上の改革派と保守派の争いは、選挙を通じて今日まで続くものである。保守派候補マフムード・アフマディーネジャードが勝利した2005年の大統領選挙でもこの点が欧米メディアに注目された。2009年の大統領選挙では、内務省が現職のアフマディーネジャード大統領が全体の62.63%の票を獲得したと発表し、2位のモサヴィ候補が33.75%を獲得したと発表したが、この選挙は不正選挙であるとの疑惑も存在した。これによりイラン全土で大規模な抗議デモが発生し、このデモに関連する政治的動きは「緑の革命」とも呼ばれる。2013年6月に実施されたイラン大統領選挙では、保守穏健派のハサン・ロウハーニーが勝利し、2013年8月3日に第7代イラン・イスラーム共和国大統領に就任した。ロウハーニー大統領の在任中、イランは他国との関係を徐々に改善し始めた。

2017年から2018年にかけて、イランでは宗教最高指導者に対し、イランが直面する困難な経済的・政治的状況を解決するよう要求する抗議デモが発生した。政府の統制のため、デモの全体的な規模は推定困難であるが、数千人にのぼるデモ参加者が逮捕されたと公式に確認されるほど大規模なものであった。2019年から2020年にかけても、政府が燃料価格を最大300%引き上げると発表した後、デモが発生し、数時間のうちに全国に拡大した。その後、政府はデモ参加者の連絡を絶つために、イラン全土のインターネットを約1週間遮断し、これによりイスラム共和国建国以来最悪のデモ弾圧が行われた。数万人が逮捕され、数百人が軍隊によって殺害された。

2020年1月3日、イスラム革命防衛隊のガーセム・ソレイマーニー司令官がイラクでアメリカによって暗殺される事件が発生した。これにより米イラン関係は最悪の状況に陥った。3日後、イランのイスラム革命防衛隊はイラク駐留米軍を攻撃し、誤ってウクライナ航空752便を軍用機と誤認して撃墜し、176人の民間人を殺害するという失態を犯し、世界的な批判を浴びた。国際的な調査の末、イラン政府も3日間事実を否認した後、最終的にこれを認め、「人為的ミス」として責任を回避した。

2021年6月18日に投票が行われたイラン大統領選挙では、エブラーヒーム・ライースィーが当選した。この選挙では政界の有力者の多くが出馬を禁じられ、立候補者が保守強硬派だらけとなったこともあり、投票率は著しく低迷した。

2022年9月、マフサ・アミニの死をきっかけに大規模な抗議デモが発生した。

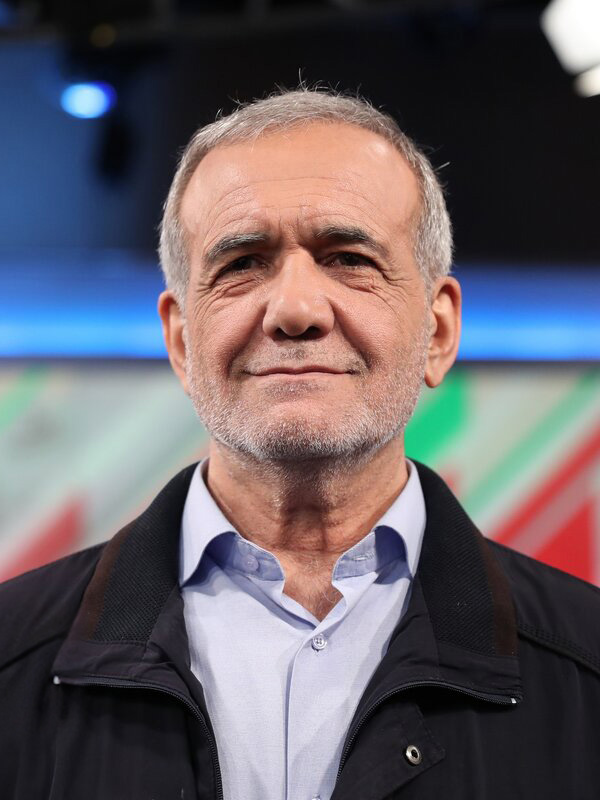

2024年5月19日、アゼルバイジャンでの公務から移動中であった大統領のライースィー、外務大臣のホセイン・アミールアブドッラーヒヤーンらを乗せたヘリコプターが東アーザルバーイジャーン州のヴァルザガーンで墜落し、ライースィーを含む搭乗者9名全員が死亡する事故が発生した(東アーザルバーイジャーン州ヘリコプター墜落事故)。ライースィーの死亡に伴い、大統領の職務は第一副大統領であるモハンマド・モフベルが代行する事となった。同年6月に行われた大統領選挙では、改革派のマスウード・ペゼシュキヤーンが当選した。

2024年10月1日、イランはイスラエルによるイスマーイール・ハニーヤ暗殺への報復として、イスラエルに対し弾道ミサイル約180発を発射した。

3.5.1. 1990年代以降の動向

1989年、アクバル・ハーシェミー・ラフサンジャニーは、革命のイデオロギーから逸脱することなく経済再建を目指す親ビジネス政策に集中した。彼は国内では自由市場を支持し、国営産業の民営化を推進し、国際的には穏健な立場をとった。1997年、ラフサンジャニーの後任として、穏健な改革派のモハンマド・ハータミーが大統領に就任した。彼の政府は表現の自由、アジアおよび欧州連合との建設的な外交関係、自由市場と外国投資を支持する経済政策を提唱した。

2005年の大統領選挙では、保守的なポピュリストでナショナリストの候補者マフムード・アフマディーネジャードが政権を握った。彼は強硬な見解、核開発、そしてイスラエル、サウジアラビア、イギリス、アメリカ合衆国およびその他の国々に対する敵対的な態度で知られていた。彼は、大統領職に関する質問に答えるためにイスラーム諮議会(国会)に召喚された最初の大統領であった。2013年には、中道派で改革派のハサン・ロウハーニーが大統領に選出された。国内政策では、彼は個人の自由、情報への自由なアクセス、女性の権利向上を奨励した。彼は和解的な書簡を交換することでイランの外交関係を改善した。

包括的共同作業計画(JCPOA)は、2015年にウィーンでイラン、P5+1(国連安全保障理事会常任理事国+ドイツ)、およびEUの間で締結された。交渉は、イランの濃縮ウラン生産制限と引き換えに経済制裁を終了させることを中心に行われた。しかし、2018年にトランプ政権下のアメリカが合意から離脱し、新たな制裁が課された。これにより経済条項は無効となり、合意は危機に瀕し、イランは核の閾値国家となった。2020年、イスラム革命防衛隊(IRGC)のガーセム・ソレイマーニー将軍(イランで2番目に強力な人物)がアメリカによって暗殺され、両国間の緊張が高まった。イランはイラクのアメリカ空軍基地に対して報復攻撃を行い、これはアメリカ人に対する史上最大の弾道ミサイル攻撃であった。110人が外傷性脳損傷を負った。

強硬派のエブラーヒーム・ライースィーは2021年に再び大統領に立候補し、ハサン・ロウハーニーの後を継いだ。ライースィーの任期中、イランはウラン濃縮を強化し、国際査察を妨害し、上海協力機構(SCO)およびBRICSに加盟し、ロシアのウクライナ侵攻においてロシアを支援し、サウジアラビアとの外交関係を回復した。2024年4月、イスラエルがイラン領事館を空爆し、IRGCの司令官が死亡した。イランは無人航空機(UAV)、巡航ミサイル、弾道ミサイルで報復し、そのうち9発がイスラエルに着弾した。西側およびヨルダン軍はイスラエルが一部のイランのドローンを撃墜するのを支援した。これは歴史上最大のドローン攻撃であり、イラン史上最大のミサイル攻撃であり、イスラエルに対する史上初の直接攻撃であり、1991年以来初めてイスラエルが国家勢力によって直接攻撃された事例であった。これはイスラエルによるガザ地区侵攻の最中の緊張が高まる中で発生した。2024年5月、ライースィー大統領はヘリコプター墜落事故で死亡し、イランは6月に大統領選挙を実施し、改革派で元保健大臣のマスウード・ペゼシュキヤーンが選出された。2024年10月1日、イランはイスマーイール・ハニーヤ、ハサン・ナスララ、アッバース・ニールファルージャーンの暗殺に対する報復として、イスラエルに約180発の弾道ミサイルを発射した。10月27日、イスラエルはその攻撃に対し、イスファハーン州のイランのミサイル防衛システムへの攻撃で応酬した。

4. 地理

イランの地理は、広大な国土と多様な地形、そしてそれに伴う気候の多様性を特徴とする。山脈、砂漠、海岸平野が主要な地形要素であり、生物多様性も豊かである。ペルシア湾には戦略的に重要な島々が点在する。

イランの国土面積は164.82 万 km2であり、アジア内で完全にアジア大陸に位置する国としては6番目、西アジアでは2番目に広い国である。北緯24度から40度、東経44度から64度の間に位置する。北西はアルメニア(国境線35 0)、アゼルバイジャンの飛び地であるナヒチェヴァン自治共和国(国境線179 0)、およびアゼルバイジャン共和国(国境線611 0)と接する。北はカスピ海に面する。北東はトルクメニスタン(国境線992 0)と接する。東はアフガニスタン(国境線936 0)とパキスタン(国境線909 0)と接する。南はペルシア湾とオマーン湾に面する。西はイラク(国境線1458 0)とトルコ(国境線499 0)と接する。

イランは地震多発地帯に位置している。平均して、マグニチュード7の地震が10年に一度発生する。ほとんどの地震は浅発地震であり、2003年バム地震のように非常に破壊的なものとなることがある。

イランはイラン高原で構成されている。世界で最も山がちな国の一つであり、その景観は、流域や高原を分ける険しい山脈によって支配されている。人口の多い西部は最も山が多く、カフカース山脈、ザグロス山脈、アルボルズ山脈などがあり、アルボルズ山脈にはイランの最高峰でありアジア最高峰の火山でもあるダマーヴァンド山(標高5610 0)がある。イランの山々は、何世紀にもわたってその政治と経済に影響を与えてきた。

国土の北部は、カスピ海南岸近くの緑豊かな低地のヒルカニア森林で覆われている。東部は主にダシュテ・キャビール(国内最大の砂漠)やダシュテ・ルートといった砂漠盆地、そして塩湖から成る。ルート砂漠は地球上で記録された最も暑い場所であり、2005年には摂氏70.7度が記録された。唯一の広大な平野はカスピ海沿岸とペルシア湾北端にあり、そこではシャットゥルアラブ川の河口で国境を接している。ペルシア湾、ホルムズ海峡、オマーン湾の残りの沿岸には、より小さく不連続な平野が見られる。

4.1. 地形

イランの地形は、広大な中央高原であるイラン高原が大部分を占める。この高原は、周囲を険しい山脈に囲まれており、国内の主要な分水嶺となっている。

主要な山脈としては、国土の西側を南北に走るザグロス山脈があり、イラン・イラク国境の大部分を形成している。北西から南東に延びるこの山脈は、褶曲山地であり、多数の平行する尾根と谷から構成される。もう一つの主要な山脈は、国土の北部、カスピ海南岸に沿って東西に走るアルボルズ山脈である。この山脈には、イランの最高峰であり、休火山でもあるダマーヴァンド山(標高5610 m)が含まれる。ダマーヴァンド山は、ペルシア神話においても重要な役割を果たす象徴的な山である。

イラン高原の中央部および東部には、広大な砂漠地帯が広がっている。最大の砂漠はダシュテ・キャビール(大塩砂漠)であり、主に塩原と砂丘からなる。もう一つの主要な砂漠はダシュテ・ルートであり、地球上で最も暑い場所の一つとして知られ、夏季には極めて高温になる。これらの砂漠地帯は、降水量が極めて少なく、植生も乏しい不毛の地である。

海岸平野は、カスピ海沿岸とペルシア湾・オマーン湾沿岸に見られる。カスピ海沿岸平野は、アルボルズ山脈とカスピ海の間に位置し、比較的湿潤で肥沃な土地であり、農業が盛んである。一方、ペルシア湾・オマーン湾沿岸平野は、高温乾燥な気候であり、一部のオアシスを除いては農業に適していないが、石油・天然ガス資源が豊富であるため経済的に重要である。

4.2. 気候

イランの気候は非常に多様であり、国土の広さと複雑な地形を反映している。主な気候帯としては、砂漠気候(BWk, BWh)、ステップ気候(BSk, BSh)、地中海性気候(Csa, Csb)、そしてカスピ海沿岸に見られる温暖湿潤気候(Cfa)などがある。

国土の大部分は乾燥気候または半乾燥気候に属する。中央高原と東部の広大な地域は砂漠気候であり、年間降水量は200 mm以下と非常に少なく、夏季は酷暑となる。特にダシュテ・ルートのような砂漠では、世界でも有数の高温が記録されることがある。冬季は比較的穏やかであるが、内陸部では氷点下になることもある。

ステップ気候は、砂漠気候を取り囲むように分布しており、年間降水量は砂漠気候よりは多いものの、依然として乾燥している。夏季は高温乾燥、冬季は寒冷で、気温の日較差および年較差が大きいのが特徴である。

ザグロス山脈やアルボルズ山脈の高地では、地中海性気候や高地地中海性気候が見られる。これらの地域では、夏季は乾燥して温暖または暑いが、冬季は比較的湿潤で寒冷となり、山岳部では積雪も見られる。

一方、カスピ海沿岸地域は、アルボルズ山脈が北からの湿った空気を遮るため、イランの他の地域とは異なり、温暖湿潤気候(一部は亜熱帯気候)を呈する。この地域は年間を通じて降水量が多く、特に秋から冬にかけて雨が多い。夏季の気温は29 °Cを超えることは稀で、冬季も比較的温暖である。年間降水量は東部で約680 mm、西部では1700 mm以上に達し、緑豊かな森林地帯が広がっている。

イランは気候変動の影響を大きく受けており、水不足は深刻な問題となっている。国連のイラン常駐調整官は、「水不足は今日イランにおける最も深刻な人間の安全保障上の課題である」と述べている。

4.3. 生物多様性

イランの国土の1割以上が森林に覆われている。約1億2千万ヘクタールの森林と原野が国有であり、国家的な利用が行われている。イランの森林は、主に5つの植生地域に分けられる。北部の緑地帯を形成するヒルカニア森林地域、主にイラン中央部に点在するトゥラン地域、西部にオーク林が広がるザグロス山脈地域、南部沿岸ベルトに点在するペルシア湾地域、そして希少でユニークな種を含むアラスバラン地域である。8,200種以上の植物が生育しており、自然植生に覆われた土地はヨーロッパの4倍に及ぶ。生物多様性と野生生物を保護するために200以上の保護地域があり、そのうち30以上が国立公園である。

イランの動物相には、34種のコウモリ、インドハイイロマングース、ジャワマングース、キンイロジャッカル、インドオオカミ、キツネ、シマハイエナ、ヒョウ(ペルシアヒョウ)、ユーラシアオオヤマネコ、ヒグマ、ツキノワグマなどが含まれる。有蹄類には、イノシシ、ウリアル、アルメニアムフロン、アカシカ、ガゼルなどがいる。最も有名な動物の一つは、絶滅の危機に瀕しているアジアチーターであり、イランにのみ生息している。イランは20世紀初頭までにアジアライオンと絶滅したカスピトラをすべて失った。家畜化された有蹄類には、ヒツジ、ヤギ、ウシ、ウマ、スイギュウ、ロバ、ラクダがいる。キジ、シャコ、コウノトリ、ワシ、ハヤブサなどの鳥類も自生している。

4.4. 主要な島

イランの島々は主にペルシア湾に位置している。イランはオルーミーイェ湖に102の島、アラス川に427の島、アンザリーラグーンにいくつかの島、カスピ海にアシュラデ島、オマーン湾にシェイタン島、その他内陸にも島々を有している。イランはオマーン湾の最果て、パキスタン近郊に無人島を一つ所有している。いくつかの島は観光客が訪れることができる。ほとんどの島は軍事目的または野生生物保護のために所有されており、立ち入りは禁止されているか、許可が必要である。

イランは1971年にペルシア湾とオマーン湾の間のホルムズ海峡に位置するアブー・ムーサー島、大トンブ島、小トンブ島を実効支配下に置いた。これらの島々は小さく、天然資源や人口も少ないが、戦略的な位置にあるため非常に価値が高い。アラブ首長国連邦(UAE)はこれらの島々の領有権を主張しているが、イランは歴史的・文化的背景に基づいて一貫して強い反論を展開し、これらの島々を完全に支配している。

キーシュ島は自由貿易地域として、ショッピングモール、観光名所、高級ホテルなどが立ち並ぶ消費者の楽園として宣伝されている。ゲシュム島はイラン最大の島であり、2016年以降ユネスコ世界ジオパークに認定されている。その塩の洞窟であるナマクダンは世界最大級であり、世界最長の洞窟の一つである。

5. 政治

イラン・イスラム共和国の政治体制は、1979年のイラン革命後に制定され、1989年に改正された憲法に基づいている。この体制は、イスラム法学者が国家の最高権威を有する神権政治と、大統領や議会を選挙で選出する共和制の要素を組み合わせた独特の構造を持つ。事実上、権威主義体制と見なされ、民主主義指数では低位に位置づけられている。本節では、最高指導者、大統領、立法府、司法府といった主要な国家機関の役割と権限、そして地方行政区画について解説する。

イラン・イスラム共和国の政治体制は、1979年の革命後に制定され、1989年に改正された憲法に基づいている。この体制は、イスラム法学者が国家の最高権威を有する神権政治と、大統領や議会を選挙で選出する共和制の要素を組み合わせた独特の構造を持つ。事実上、権威主義体制と見なされ、民主主義指数では低位に位置づけられている。

政治体制の頂点にはイランの最高指導者がおり、国家元首として、また宗教的・政治的最高権力者として、国政全般に関する最終決定権を有する。また、軍の最高司令官でもある。

大統領は、国民の直接選挙によって選出される行政府の長であり、内閣を組織し、日常的な行政運営を担当するが、その権限は最高指導者の監督下に置かれる。

イスラーム諮議会(マジュレス)は一院制の立法府であり、国民の直接選挙で選出された議員で構成される。法案の審議・可決、予算の承認、条約の批准などを行うが、可決された法案は監督者評議会の承認を必要とする。

司法府は、イスラム法(シャリーア)に基づいて運営され、最高指導者によって任命される司法権長が統括する。一般裁判所の他に、国家の安全保障に関わる事件などを扱う革命裁判所や、聖職者の犯罪を扱う特別聖職者裁判所などが存在する。

これらの主要機関の他に、監督者評議会(護憲評議会)、公益判別会議、国家安全保障最高評議会などが、それぞれ憲法解釈、立法・選挙監督、政策決定において重要な役割を担っている。

5.1. 最高指導者

イラン・イスラム共和国におけるイランの最高指導者(رهبرラフバルペルシア語、「革命の指導者」または「最高指導権威」とも)は、国家元首であり、国家政策全般の監督責任を負う。大統領の権限は最高指導者と比較して限定的である。主要閣僚は最高指導者の同意を得て選任され、最高指導者は外交政策に関する最終決定権を有する。最高指導者は、大統領からの候補者提出後、国防、情報、外務の各大臣、およびその他の主要閣僚の任命に直接関与する。

地域政策は最高指導者によって直接管理され、外務省の役割は儀礼的なものに限定される。例えば、アラブ諸国への大使は、最高指導者に直属するゴドス軍によって選ばれる。最高指導者は法律の改正を命じることができる。最高指導者が管理する経済組織であるセタード(ستاد اجرایی فرمان امامセターデ・エジュラーイーイェ・ファルマーネ・エマームペルシア語、「イーマームの命令実行本部」の意)は、2013年にロイター通信によって950.00 億 USDと推定された巨大な経済複合体であり、その会計はイラン国会に対しても非公開である。

最高指導者は軍の最高司令官であり、軍事情報および治安活動を統制し、宣戦布告または和平の単独権限を有する。司法府の長、国営ラジオ・テレビ網の長、警察および軍の司令官、そして監督者評議会のメンバーはすべて最高指導者によって任命される。

専門家会議は最高指導者を選出し、資格と国民からの信望に基づいて最高指導者を罷免する権限を有する。しかし、現在に至るまで、専門家会議が最高指導者の決定に異議を唱えたり、罷免を試みたりしたことはない。最高指導者によって任命された前司法権長のサーデグ・ラーリージャーニーは、専門家会議が最高指導者を監督することは違法であると述べた。多くの人々は、専門家会議が実質的な権限を持たない儀礼的な機関になったと考えている。2025年2月、ニューヨーク・タイムズ紙は、カーネギー国際平和基金のイラン専門家カリーム・サジャドプール氏によると、イラン・イスラム共和国には二つの並行する体制が存在すると報じた。一つは、最高指導者に報告する軍および情報機関によって支配され、「核開発計画および地域の代理勢力を監督し、抑圧、人質取り、暗殺を担当する」体制である。もう一つは、「西側メディアおよび当局者と話す権限を与えられている」が、イランの核開発計画については最小限の知識しか持たない外交官および政治家によって支配される体制である。

政治システムは国の憲法に基づいている。イランは2022年のエコノミスト民主主義指数で154位にランクされた。フアン・リンスは2000年に「イラン体制は全体主義のイデオロギー的傾向と権威主義の限定的な多元主義を組み合わせている」と書いた。

5.2. 大統領

イランの大統領は行政府の長であり、最高指導者に次ぐ第二位の権力者である。大統領は普通選挙によって4年の任期で選出される。選挙前、大統領候補者は監督者評議会の承認を得なければならない。評議会のメンバーは最高指導者によって選任され、最高指導者は大統領を罷免する権限も有する。大統領は1期のみ再選可能である。大統領は軍の副司令官、国家安全保障最高評議会の長であり、議会の承認を得て非常事態宣言を発令する権限を持つ。

大統領は憲法の実施、および最高指導者によって概説された布告と一般政策の実施における行政権の行使に責任を負う。ただし、最高指導者に直接関連する事項は最高指導者が最終決定権を有する。大統領は、条約その他の国際協定の署名、国家計画、予算、国家公務員問題の管理など、最高指導者の承認を得た上で行政事務を行う。

大統領は、議会および最高指導者の承認を条件として閣僚を任命する。最高指導者は、いかなる閣僚も罷免または復職させることができる。大統領は閣僚評議会を監督し、政府の決定を調整し、議会に提出する政府の政策を選択する。8人の副大統領と22人の閣僚からなる内閣があり、すべて大統領によって任命される。

5.3. 立法府(イスラーム諮議회)

立法府は、イスラーム諮議会(مجلس شورای اسلامیマジュレス・ショウラーイェ・エスラーミーペルシア語、略称:マジュレス)として知られ、4年任期で選出される290人の議員で構成される一院制の議会である。法律の起草、国際条約の批准、国家予算の承認を行う。すべての国会議員候補者および議会からの法案は、監督者評議会の承認を得なければならない。監督者評議会は、選出された国会議員を罷免することも可能であり、実際に罷免した例もある。議会は監督者評議会なしには法的地位を持たず、評議会は立法に対する絶対的な拒否権を有する。

議会には207の選挙区があり、そのうち5議席は宗教的少数派のために確保されている。残りの202議席は地域選挙区であり、それぞれがイランの郡の一つ以上をカバーしている。

5.4. 司法府

イランはシャリーア(イスラム法)を法体系として採用しており、大陸法の要素も取り入れている。最高指導者は最高裁判所長官と検事総長を任命する。民事・刑事事件を扱う一般裁判所のほか、国家安全保障に対する犯罪など特定の犯罪を扱うイスラム革命裁判所など、いくつかの種類の裁判所が存在する。革命裁判所の判決は最終的なものであり、上訴することはできない。

司法権長は司法制度の長であり、その運営と監督に責任を負う。彼は最高裁判所の最高裁判官である。司法権長は法務大臣候補者を推薦し、大統領がその中から一人を選ぶ。司法権長は5年の任期を2期務めることができる。

特別聖職者裁判所は、聖職者が犯したとされる犯罪を扱うが、一般人が関与する事件も扱ってきた。特別聖職者裁判所は通常の司法の枠組みから独立して機能し、最高指導者にのみ責任を負う。その判決は最終的なものであり、上訴することはできない。専門家会議は、毎年1週間開催され、成人選挙で8年の任期で選出される86人の「高潔で学識ある」聖職者で構成される。

5.5. 監督者評議会

大統領および国会議員候補者は、立候補前に12人のメンバーからなる監督者評議会(全メンバーが最高指導者によって任命される)または最高指導者自身の承認を得て、その忠誠心を確認されなければならない。最高指導者が候補者の資格審査を行うことは稀であるが、その権限は有しており、その場合、監督者評議会の追加承認は不要である。最高指導者は監督者評議会の決定を覆すことができる。

憲法は評議会に3つの権限を与えている。議会が可決した法案に対する拒否権、選挙の監督、そして地方選挙、国会議員選挙、大統領選挙、または専門家会議選挙への立候補者の承認または失格審査である。評議会は、法案がシャリーア(イスラム法)に反する場合、または憲法に反する場合の2つの理由で法案を無効にすることができる。

5.6. 公益判別会議

公益判別会議は、議会と監督者評議会間の紛争を仲介する権限を持ち、最高指導者への諮問機関として機能するため、イランで最も強力な統治機関の一つである。

5.7. 国家安全保障最高評議会

国家安全保障最高評議会(SNSC)は、外交政策決定プロセスの頂点に位置する。この評議会は、国益、革命、領土保全、国家主権の保護と支援のために、1989年の憲法改正国民投票の際に設立された。イラン・イスラム共和国憲法第176条により、イランの大統領が議長を務めることが義務付けられている。

最高指導者は最高評議会の書記を選任し、評議会の決定は最高指導者の承認後に有効となる。SNSCは核政策を策定し、最高指導者によって承認されれば有効となる。

5.8. 行政区画

イランは31の州(استانオスターンペルシア語)に分かれており、各州は通常、その州で最大の都市である地方中心都市(ペルシア語: مرکزマルカズペルシア語)から統治される。州の行政権は、内務大臣が内閣の承認を得て任命する州知事(استاندارオスターンダールペルシア語)が率いる。

イランは以下の31の州(オスターン)に区分される。

- アルボルズ州

- アルダビール州

- ブーシェフル州

- チャハール=マハール・バフティヤーリー州

- エスファハーン州

- ファールス州

- ギーラーン州

- ゴレスターン州

- ハマダーン州

- ホルモズガーン州

- イーラーム州

- ケルマーン州

- ケルマーンシャー州

- フーゼスターン州

- コフギールーイェ・ブーイェル=アフマド州

- コルデスターン州

- ロレスターン州

- マルキャズィー州

- マーザンダラーン州

- ガズヴィーン州

- ゴム州

- ラザヴィー・ホラーサーン州

- セムナーン州

- スィースターン・バルーチェスターン州

- テヘラン州

- ヤズド州

- ザンジャーン州

- 北ホラーサーン州

- 南ホラーサーン州

- 西アーザルバーイジャーン州

- 東アーザルバーイジャーン州

6. 国際関係

イランの国際関係は、革命後の反米・反イスラエル政策、地域大国としての影響力行使、そして核開発問題を巡る国際社会との緊張と対話によって特徴づけられる。本節では、主要国との関係および国際機関における活動を中心に概説する。

イランは165カ国と外交関係を維持しているが、アメリカ合衆国およびイスラエル(1979年にイランが国家承認を取り消した国)とは国交がない。

イランは、異なる政治的・イデオロギー的背景から、サウジアラビアとは敵対関係にある。イランとトルコは、シリア、リビア、南カフカースなど、現代の代理戦争に関与してきた。しかし、クルド人分離独立問題やカタール外交危機など、共通の利害を共有してきた。イランはタジキスタンと緊密で強力な関係を築いている。イランはイラク、レバノン、シリアと深い経済関係と同盟関係にあり、シリアはしばしばイランの「最も近い同盟国」と評される。

ロシアは、特に余剰石油埋蔵量に関して主要な貿易相手国である。両国は緊密な経済的・軍事的同盟を共有しており、西側諸国から厳しい制裁を受けている。イランは、NATOに匹敵するロシア主導の国際条約機構であるCSTOへの加盟を招請された西アジアで唯一の国である。

イランと中国の関係は経済的に強力であり、友好的、経済的、戦略的な関係を築いてきた。2021年、イランと中国は25年間の協力協定に署名し、両国関係を強化し、「政治的、戦略的、経済的」要素を含むものとなる。イランと中国の関係は少なくとも紀元前200年、あるいはそれ以前に遡る。イランは、北朝鮮と韓国の両方と良好な関係を持つ世界でも数少ない国の一つである。

2025年12月、イランの緊密な同盟国であるシリアのアサド政権の崩壊は、イランの地域における政治的影響力にとって深刻な後退となった。

イランは、G15、G24、G77、IAEA、IBRD、IDA、NAM、IDB、IFC、ILO、IMF、IMO、インターポール、OIC、OPEC、WHO、国連など、数十の国際機関の加盟国であり、現在はWTOのオブザーバー国である。

6.1. 主要国との関係

イランの外交政策は、アメリカ合衆国との長年にわたる敵対関係によって大きな影響を受けている。1979年のイラン革命とそれに続くイランアメリカ大使館人質事件以降、両国間には公式な外交関係が存在しない。アメリカはイランの核開発疑惑や地域における影響力拡大を理由に、厳しい経済制裁を科しており、これがイラン経済に大きな打撃を与えている。

ロシアとは、特にシリア内戦における共通の戦略的利益や、西側諸国からの経済制裁に対抗する観点から、近年関係を強化している。軍事技術協力や経済協力が進められている。

中国は、イランにとって重要な経済パートナーであり、特にエネルギー分野での協力が顕著である。2021年には25年間の戦略的協力協定を締結し、経済的・政治的な結びつきを深めている。

欧州連合(EU)諸国とは、核合意(JCPOA)を巡って複雑な関係にある。JCPOA締結後は経済関係が一時的に改善したが、アメリカの合意離脱と制裁再開により、再び緊張が高まっている。EU諸国は核合意の維持を試みているが、イランの人権問題などについても懸念を表明している。

周辺中東諸国との関係は、宗派対立(シーア派とスンニ派)や地域覇権を巡る競争により、緊張をはらんでいる。特にサウジアラビアとは、イエメン内戦やシリア内戦などで代理戦争を展開してきた。ただし、2023年には中国の仲介で外交関係を正常化するなど、関係改善の動きも見られる。トルコとは、経済的な結びつきがある一方で、シリアやカフカース地域における地政学的な競争関係も存在する。

日本とは、伝統的に友好な関係を維持しており、主にエネルギー分野での経済協力が行われてきた。しかし、アメリカの対イラン制裁の影響を受け、近年は貿易量が減少している。

韓国とも経済的な関係があったが、アメリカの制裁により、イランの原油代金凍結問題などで関係が冷却化している。

北朝鮮とは、ミサイル技術などの軍事分野で協力関係にあるとされ、両国ともに国際的な制裁下にあるという共通点がある。

6.2. 国際機関における活動

イランは、国際連合(UN)の創設メンバー国の一つであり、国連の枠組みの中で外交活動を行っている。しかし、核開発問題や人権状況を巡り、国連安全保障理事会や国連人権理事会などから度々批判や制裁決議を受けてきた経緯がある。

石油輸出国機構(OPEC)の主要メンバー国として、世界の石油市場において一定の影響力を行使している。OPECの生産割り当てや価格政策に関する議論に積極的に参加している。

イスラム協力機構(OIC)のメンバー国であり、イスラム世界の連帯と協力を推進する立場をとっている。パレスチナ問題など、イスラム世界共通の課題に対して積極的に発言している。

近年では、上海協力機構(SCO)に2023年に正式加盟し、またBRICSにも2024年に加盟するなど、非西側諸国との連携を強化する動きを見せている。これらの枠組みを通じて、経済的・政治的な多角化を図り、国際的な孤立を打開しようとしている。

このほか、非同盟運動(NAM)や経済協力機構(ECO)など、様々な国際機関や地域協力の枠組みにも参加し、自国の国益と外交目標の実現を目指している。

7. 軍事

イランの軍事力は、正規軍であるイラン・イスラム共和国軍と、革命体制の護持を任務とするイスラム革命防衛隊の二本柱で構成される。徴兵制を採用し、豊富な人的資源と国産兵器開発により、中東地域における主要な軍事大国の一つと見なされている。本節では、その組織構造、国防産業、核開発問題、そして地域における軍事的影響力について解説する。

イラン・イスラム共和国の軍隊は、伝統的な国軍であるイラン・イスラム共和国軍と、革命の理念を防衛するイスラム革命防衛隊(IRGC)という二つの主要な組織から構成される。これらの組織は、それぞれ陸軍、海軍、空軍、防空軍(国軍)、および地上部隊、航空宇宙部隊、海軍、ゴドス軍、バスィージ民兵(IRGC)といった部門を持つ。加えて、イラン・イスラム共和国法執行司令部(ファラジャ)が、国家憲兵隊と同様の機能を果たしている。国軍が国家主権の防衛という伝統的な役割を担うのに対し、IRGCは外国の干渉、クーデター、国内騒乱から共和国の体制を防衛する任務を負う。1925年以来、18歳のすべての男性国民は、国軍またはIRGCで約14ヶ月間の兵役に服することが義務付けられている。

イランは61万人以上のアクティブな兵士と約35万人の予備役を擁し、合計で100万人以上の軍事要員を抱えており、国民の軍事訓練経験者の割合は世界でも有数である。IRGC内の準軍事ボランティア民兵組織であるバスィージは、2000万人以上のメンバーを擁し、うち60万人が即時招集可能、30万人が予備役、必要に応じて100万人が動員可能である。イランの制服警察組織であるファラジャは、26万人以上のアクティブな人員を擁する。ほとんどの統計機関は、バスィージとファラジャを軍事力評価に含めていない。

バスィージとファラジャを除いても、イランはその軍隊の規模と能力から主要な軍事大国とみなされており、世界で14番目に強力な軍隊を保有している。総兵力では世界第13位、現役兵力では第7位、陸軍および装甲部隊の規模では第9位にランクされている。イラン軍は西アジアで最大であり、中東で最大の陸軍航空部隊を擁する。イランは軍事予算の面で世界のトップ15カ国に入っており、2021年の軍事支出は前年比で4年ぶりに増加し、246.00 億 USD(GDPの2.3%)となった。IRGCへの資金提供は、2021年のイランの総軍事支出の34%を占めた。

革命以来、外国の禁輸措置を克服するため、イランは国産の戦車、装甲兵員輸送車、ミサイル、潜水艦、ミサイル駆逐艦、レーダーシステム、ヘリコプター、海軍艦艇、戦闘機を生産できる国内軍事産業を発展させてきた。公式発表では、特にロケット技術における先進兵器の開発が強調されている。その結果、イランは中東で最大かつ最も多様な弾道ミサイル兵器を保有しており、極超音速ミサイル技術を持つ世界で5番目の国である。ミサイル戦力では世界第6位である。イランはさまざまな無人航空機(UAV)を設計・生産しており、ドローン戦と技術における世界的リーダーおよび超大国と見なされている。また、サイバー戦争能力を持つ世界5カ国の一つであり、「国際サイバーアリーナで最も活発なプレイヤーの一人」として認識されている。イランは2000年代以降、主要な武器輸出国の一つである。

ロシアのウクライナ侵攻中にロシアがイラン製ドローンを購入したことを受け、2023年11月、イラン空軍(IRIAF)はロシアのスホーイSu-35戦闘機、ミルMi-28攻撃ヘリコプター、防空・ミサイルシステムの取得に関する取り決めを最終決定した。イラン海軍はロシアおよび中国と合同演習を実施している。

7.1. 軍事組織

イラン・イスラム共和国の軍事力は、主にイラン・イスラム共和国軍(アルテシュ)とイスラム革命防衛隊(セパーフ)の二つの組織によって構成されている。これらの組織は、それぞれ独自の陸海空軍および特殊部隊を有し、指揮系統も別個に存在するが、国家の防衛という共通の目標の下、最高指導者の統帥下にある。

イラン・イスラム共和国軍(ارتش جمهوری اسلامی ایرانアルテシェ・ジョムフーリーイェ・エスラーミーイェ・イーラーンペルシア語)は、イランの正規軍であり、国土防衛と国家主権の維持を主な任務とする。以下の4つの主要な部門から構成される。

- 陸軍(نیروی زمینی ارتشニーローイェ・ザミーニーイェ・アルテシュペルシア語):地上戦力の中心であり、多数の兵員と戦車、装甲車などを保有する。

- 海軍(نیروی دریایی ارتشニーローイェ・ダルヤーイーイェ・アルテシュペルシア語):ペルシア湾、オマーン湾、カスピ海における海上防衛を担当し、フリゲート艦、コルベット艦、潜水艦などを運用する。

- 空軍(نیروی هوایی ارتشニーローイェ・ハヴァーイーイェ・アルテシュペルシア語):領空防衛と航空作戦を担当し、戦闘機、爆撃機、輸送機などを保有する。

- 防空軍(نیروی پدافند هوایی ارتشニーローイェ・パダーファンデ・ハヴァーイーイェ・アルテシュペルシア語):2008年に空軍から独立した部門で、防空ミサイルシステムやレーダー網を運用し、領空の警戒と迎撃を専門とする。

イスラム革命防衛隊(سپاه پاسداران انقلاب اسلامیセパーヘ・パースダーラーネ・エンゲラーベ・エスラーミーペルシア語)は、1979年のイラン革命直後に設立された精鋭部隊であり、イスラム共和制の体制護持と革命の成果の防衛を主な任務とする。国内外で広範な活動を展開しており、以下の主要な部門から構成される。

- 地上部隊(نیروی زمینی سپاهニーローイェ・ザミーニーイェ・セパーフペルシア語):正規軍陸軍と同様に地上戦力を有し、特に国内の治安維持や国境警備において重要な役割を担う。

- 航空宇宙部隊(نیروی هوافضای سپاهニーローイェ・ハヴァーファザーイェ・セパーフペルシア語):弾道ミサイルや巡航ミサイル、無人航空機(ドローン)などの戦略兵器の開発・運用を担当する。

- 海軍(نیروی دریایی سپاهニーローイェ・ダルヤーイーイェ・セパーフペルシア語):正規軍海軍とは別に、ペルシア湾を中心に小型高速艇などを活用した非対称戦術を得意とする。ホルムズ海峡の防衛において重要な役割を担う。

- ゴドス軍(نیروی قدسニーローイェ・ゴドスペルシア語):国外での特殊作戦や情報収集、同盟勢力への支援などを担当する精鋭部隊。

- バスィージ(بسیجバスィージペルシア語):正式名称は「抵抗動員軍」(سازمان بسیج مستضعفینサーズマーネ・バスィージェ・モスタズアフィーンペルシア語)。革命防衛隊傘下の民兵組織であり、平時には社会奉仕活動や宗教行事の支援、有事には治安維持や後方支援など、広範な役割を担う。

これらの軍事組織は、最高指導者を頂点とする指揮系統の下に置かれ、国家安全保障最高評議会が国防政策の調整を行う。イランは徴兵制を採用しており、18歳以上の男性国民に兵役義務が課されている。

7.2. 国防産業と戦力

イランは、1979年のイスラム革命以降、特に欧米諸国からの武器禁輸措置や経済制裁に直面してきた。このような状況下で、国家の安全保障を自力で確保するため、独自の国防産業の育成に力を注いできた。その結果、イランは兵器システムの開発・生産において一定の能力を獲得し、中東地域における主要な軍事力の一つとなっている。

イランの国防産業は、弾道ミサイル、巡航ミサイル、無人航空機(ドローン)、各種艦艇、装甲車両、レーダーシステム、電子戦装備など、多岐にわたる兵器システムの開発と生産を行っている。特にミサイル技術とドローン技術は、イランの非対称戦戦略の中核を成しており、近年目覚ましい発展を遂げている。

- 弾道ミサイル・巡航ミサイル:イランは、短距離から中距離に至る多様な弾道ミサイルを保有しており、その一部は国内で生産されている。シャハブシリーズ、ファテフ110、セッジール、ホッラムシャフル、キーバル・シェカン、ファッターフ(極超音速ミサイルとされる)などが代表的である。また、地上発射型および艦船発射型の巡航ミサイルの開発・配備も進めている。

- 無人航空機(ドローン):イランは、偵察用から攻撃用まで様々な種類のドローンを開発・生産しており、その技術水準は国際的にも注目されている。シャヘド136のような特攻ドローンは、輸出もされており、地域紛争で使用されている。

- 海軍戦力:国産のフリゲート艦、コルベット艦、ミサイル艇、潜水艦などを建造し、ペルシア湾やオマーン湾におけるプレゼンスを強化している。特に、小型高速艇を用いた群戦略は、イスラム革命防衛隊海軍の得意とする戦術である。

- 陸上戦力:戦車(ゾルファガールなど)、装甲兵員輸送車、自走砲などの開発・改良を行っているが、一部は旧式の外国製兵器の近代化改修に依存している面もある。

- 防空システム:S-300のような外国製システムを導入する一方で、国産の防空ミサイルシステム(バーヴァル373など)やレーダーシステムの開発も進めている。

- サイバー戦能力:イランは、サイバー攻撃およびサイバー防衛能力の向上にも注力しており、国家的なサイバー部隊を運用しているとされる。

イランの国防産業は、国営企業やイスラム革命防衛隊傘下の企業が中心となって担っている。制裁下での部品調達の困難さや技術的な制約も存在するものの、リバースエンジニアリングや独自の技術開発を通じて、兵器の国産化と近代化を進めている。ただし、最新鋭の戦闘機や大型艦艇など、一部の高度な兵器システムについては、依然として外国からの導入に頼らざるを得ない状況も見られる。

イランの軍事戦略は、直接的な大規模戦争を避けつつ、ミサイル戦力、ドローン、代理勢力などを活用した非対称的な手段によって、敵対勢力に対する抑止力を確保し、地域における影響力を維持・拡大することに重点を置いている。

7.3. 核問題

イランの核開発プログラムは、1950年代にアメリカ合衆国のドワイト・D・アイゼンハワー政権による「原子力の平和利用」計画の一環として始まった。当初はアメリカや西側諸国の支援を受け、テヘラン大学に研究用原子炉が設置されるなど、平和利用目的での開発が進められた。

しかし、1979年のイラン革命によりイスラム共和国が成立すると、欧米諸国との関係が悪化し、核開発プログラムは一時中断された。その後、イランは核技術の国産化を目指し、秘密裏にウラン濃縮活動を含む核燃料サイクル技術の開発を再開した。

2002年、反体制派組織によってナタンズとアラークの秘密核施設が暴露されたことで、イランの核開発は国際的な疑惑の対象となった。国際原子力機関(IAEA)による査察が開始され、イランが過去に未申告の核物質や核活動を行っていたことが明らかになり、核兵器開発の意図が疑われるようになった。

イランは一貫して核開発は平和利用目的であると主張したが、国際社会、特にアメリカや欧州諸国はこれを疑問視し、ウラン濃縮活動の停止を要求した。交渉は難航し、2006年以降、国際連合安全保障理事会はイランに対する複数の制裁決議を採択した。

2013年に穏健派のハサン・ロウハーニー大統領が就任すると、核問題を巡る交渉が活発化した。その結果、2015年7月、イランとP5+1(アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の国連安保理常任理事国5カ国+ドイツ)および欧州連合(EU)との間で、包括的共同作業計画(JCPOA)と呼ばれる歴史的な核合意が成立した。この合意に基づき、イランはウラン濃縮活動の制限やIAEAによる厳格な査察の受け入れなどと引き換えに、欧米諸国による経済制裁の大部分が解除されることになった。

しかし、2018年5月、アメリカのドナルド・トランプ政権はJCPOAから一方的に離脱し、イランに対する経済制裁を再開・強化した。これに対し、イランは合意の他の当事国(英仏独露中)に合意の維持を求めたが、アメリカの制裁の影響は大きく、イラン経済は深刻な打撃を受けた。イランは報復措置として、段階的にJCPOAの履行義務を停止し、ウラン濃縮度を高めるなどの措置をとった。

2021年にアメリカでジョー・バイデン政権が発足すると、JCPOAへの復帰に向けた間接交渉がウィーンで開始されたが、双方の溝は埋まらず、交渉は停滞している。イランはウラン濃縮度を兵器級に近いレベルまで高めており、IAEAとの協力関係も悪化している。国際社会はイランの核兵器保有に対する懸念を強めており、核問題は依然として中東地域の不安定要因の一つとなっている。イランは核兵器を保有しないというファトワー(イスラム法学者の宗教令)を最高指導者が出していることを根拠に、核兵器開発の意図を否定し続けている。

7.4. 地域における影響力

イランは、中東地域において顕著な政治的・軍事的影響力を行使している。この影響力は、シーア派イスラムの盟主としての立場、豊富なエネルギー資源、独自の軍事力、そして外交戦略など、様々な要因に基づいている。

イランの地域的影響力の行使は、同盟関係の構築と、いわゆる「代理勢力(プロクシー)」を通じた活動によって特徴づけられる。これらの活動は、イランの国益を守り、敵対勢力(特にアメリカ合衆国、イスラエル、サウジアラビアなど)の影響力を削ぐことを目的としている。

- シリア:イランは、バッシャール・アル=アサド政権の強力な支援国であり、シリア内戦においては、軍事顧問の派遣、経済支援、そしてイスラム革命防衛隊の精鋭部隊であるゴドス軍や、レバノンのヒズボラ、イラクやアフガニスタンのシーア派民兵などを動員してアサド政権を支えてきた。シリアにおけるイランの影響力は、地中海へのアクセス確保という戦略的意義も持つ。

- イラク:イランは、イラク国内のシーア派政党や民兵組織と緊密な関係を築いており、イラクの政治・安全保障に大きな影響力を持っている。特に、ISILとの戦いにおいては、シーア派民兵組織「人民動員隊(PMF)」の結成と活動を支援し、ISILの勢力拡大阻止に貢献した。

- レバノン:イランは、レバノンのシーア派組織ヒズボラの主要な支援国である。ヒズボラは、レバノン国内で強大な政治的・軍事力を有し、イスラエルに対する抵抗運動の中心的存在となっている。イランは、ヒズボラを通じてレバノン情勢に関与し、イスラエルに対する牽制力を維持している。

- イエメン:イランは、イエメンのシーア派系反政府武装組織フーシ派を支援しているとされ、イエメン内戦において、サウジアラビア主導の連合軍と対立している。フーシ派への武器供与や軍事訓練などを通じて、紅海地域の戦略的要衝における影響力を確保しようとしている。

- パレスチナ:イランは、パレスチナのイスラム主義組織ハマースやイスラミック・ジーハードなど、イスラエルに敵対的な勢力を支援している。これらの組織への資金提供や武器供与を通じて、イスラエルに対する抵抗運動を支持し、パレスチナ問題における自国の立場を強化している。

- アフガニスタン:イランは、アフガニスタン国内のシーア派少数民族ハザラ人との歴史的・宗教的な繋がりを有しており、また、ターリバーン政権崩壊後のアフガニスタン再建にも一定の役割を果たしてきた。近年では、ISILの地域組織であるISKP(イスラム国ホラサン州)の台頭に対抗するため、ターリバーンとの間で限定的な協力関係を築いているともされる。

これらの活動は、イランの地域における影響力を拡大させる一方で、周辺諸国との緊張を高め、地域紛争を助長する要因ともなっている。特に、サウジアラビアを中心とするスンニ派アラブ諸国は、イランのシーア派勢力圏拡大(いわゆる「シーア派の三日月地帯」)を警戒しており、中東地域における宗派対立と地政学的競争を激化させている。また、アメリカ合衆国やイスラエルは、イランの地域における活動を、自国の安全保障に対する脅威と見なし、制裁や軍事的圧力を通じてこれに対抗しようとしている。

8. 経済

イラン経済は、豊富な石油・天然ガス資源に支えられつつも、国際的な経済制裁や国内の構造的問題により困難な状況に直面している。本節では、経済構造、主要産業、観光、交通、エネルギー事情について解説する。

2024年現在、イランは購買力平価(PPP)ベースで世界第19位の経済規模を持つ。イラン経済は、計画経済的な中央統制、石油・ガスなどの大規模企業における国家所有、農村部の小規模農業、そして小規模な民間商業・サービス業が混在する混合経済体制を特徴とする。国内総生産(GDP)における貢献度ではサービス業が最も大きく、次いで鉱業・製造業、そして農業と続く。経済は炭化水素部門(石油・ガス)に加え、製造業や金融サービスによって特徴づけられる。世界の石油埋蔵量の10%、ガス埋蔵量の15%を保有するイランは、エネルギー超大国である。テヘラン証券取引所には40以上の産業が直接関与している。

テヘランはイランの経済的原動力である。イランの公共部門労働力の約30%、大規模工業企業の45%がテヘランに位置し、これらの企業の従業員の半数が政府のために働いている。イラン中央銀行は、イランの通貨であるイラン・リアルの開発と維持を担当している。政府は、雇用主と治安機関の承認を条件とするイスラム労働評議会以外の労働組合を認めていない。2022年の失業率は9%であった。

財政赤字は、主に食料品、特にガソリンを含む大規模な国家補助金(2022年にはエネルギーだけで1000.00 億 USD)により、慢性的な問題となっている。2010年、経済改革計画は補助金を段階的に削減し、対象を絞った社会扶助に置き換えることを目指した。その目的は、自由市場価格への移行、生産性と社会正義の向上である。政府は改革を継続し、石油依存経済の多角化を示す。イランはバイオテクノロジー、ナノテクノロジー、製薬産業を発展させてきた。政府は産業の民営化を進めている。

イランは、自動車製造、運輸、建設資材、家電、食品・農産物、兵器、医薬品、情報技術、石油化学の各分野で中東有数の製造業を擁する。イランは、アンズ、サクランボ、キュウリとガーキン、ナツメヤシ、イチジク、ピスタチオ、マルメロ、クルミ、キウイフルーツ、スイカの世界トップ5の生産国の一つである。イランに対する国際的制裁は経済に打撃を与えてきた。イランは、気候変動を抑制するためのパリ協定を批准していない3カ国の一つであるが、学術界は批准が国益にかなうと主張している。経済発展に関しては、環境問題、労働者の権利、社会的公正といった側面も考慮した記述が求められる。

8.1. 経済構造と現状

イラン経済は、豊富な石油・天然ガス資源に大きく依存する一方で、製造業、農業、サービス業など多角的な側面も持つ混合経済体制である。イスラム革命以降、経済運営において国家の役割が大きいが、近年は民営化も進められている。主要な経済成長の原動力は依然としてエネルギー部門であるが、政府は経済の多角化と国内産業の育成を目指している。

しかし、長年にわたる国際的な経済制裁、特にアメリカによる制裁は、イラン経済に深刻な影響を与えている。石油輸出の制限、国際金融システムからの排除、外国投資の停滞などが、経済成長の足かせとなっている。これにより、高インフレ、高い失業率(特に若年層)、通貨(イラン・リアル)価値の急落といった問題が慢性化している。所得格差も大きな社会問題の一つである。

イラン政府は、制裁下での経済運営として「抵抗経済」を掲げ、国内生産の強化、輸入依存度の低減、非石油部門の輸出促進などを図っている。また、補助金制度の改革や、社会保障制度を通じた国民生活の支援も行っている。しかし、構造的な問題や外部環境の厳しさから、経済の安定化と持続的成長の実現には多くの課題を抱えている。

8.2. 主要産業

イランの経済は多様な産業部門によって構成されているが、特に以下の産業が主要な役割を担っている。

- 石油・ガス産業:イラン経済の根幹を成す最大の産業であり、輸出収入と国家財政の主要な源泉である。豊富な埋蔵量を背景に、原油および天然ガスの生産・輸出を行っているが、国際的な経済制裁によりその能力は制限されている。国内には多数の製油所があり、石油化学産業も発展している。

- 自動車および部品製造業:中東地域で有数の自動車生産国であり、国内メーカー(イラン・ホドロ、サイパなど)が乗用車、商用車、バスなどを生産している。部品産業も一定の規模を有し、国内需要を満たすとともに、一部は輸出も行われている。

- 建設業:急速な都市化とインフラ整備の需要を背景に、住宅、商業施設、道路、ダムなどの建設が活発に行われている。政府による大規模プロジェクトも多く、経済成長と雇用創出に貢献している。

- 鉱業:石油・ガス以外にも、銅、鉄鉱石、亜鉛、鉛、クロム、石炭、金など多様な鉱物資源に恵まれており、これらの採掘と加工が行われている。鉱業は輸出収入の多角化にも貢献している。

- 農業:小麦、大麦、米、果物(ピスタチオ、ナツメヤシ、ブドウなど)、野菜、綿花などが主要な農産物である。伝統的に重要な産業であり、食料自給率の向上と農村地域の雇用確保が課題となっている。水資源の制約から灌漑農業が重要である。

- サービス業:GDPにおいて最大の割合を占める部門であり、商業、運輸、通信、金融、観光、教育、医療などが含まれる。特に小売業や運輸業は多くの雇用を創出している。

これらの主要産業は、国内経済の成長、雇用、輸出に大きく貢献しているが、国際的な経済制裁、技術導入の遅れ、国内市場の競争環境など、様々な課題にも直面している。

8.3. 観光

イランは、その豊かな歴史遺産、多様な自然景観、独自の文化により、潜在的に大きな観光資源を有している。イスファハーン、シーラーズ、ヤズドといった古都には、壮麗なモスク、宮殿、バザール、庭園などが数多く残されており、ペルセポリスやチョガ・ザンビールのようなユネスコ世界遺産も国内外から多くの観光客を引きつけている。また、カスピ海沿岸の緑豊かな自然、ザグロス山脈やアルボルズ山脈の山岳風景、砂漠地帯の独特な景観なども観光の対象となる。スキーリゾートや温泉地も存在する。

COVID-19のパンデミック以前は観光客数が急速に増加しており、2019年には約900万人の外国人観光客が訪れ、世界で3番目に急成長している観光地であった。2022年には経済の5%を占めるまでに拡大した。2023年にはイランの観光業は43%成長し、600万人の外国人観光客を誘致した。政府は2023年に60カ国に対するビザ要件を撤廃した。

訪問の98%がレジャー目的であり、2%がビジネス目的であることは、イランが観光地として魅力的であることを示している。首都テヘランに加え、最も人気のある観光地はイスファハーン、シーラーズ、マシュハドである。イランは医療観光の好適地として浮上している。2023年の最初の7ヶ月間で、他の西アジア諸国からの旅行者は31%増加し、バーレーン、クウェート、イラク、サウジアラビアを上回った。国内旅行は世界最大級であり、イラン人観光客は2021年に330.00 億 USDを消費した。イランは2026年までに観光部門に320.00 億 USDの投資を見込んでいる。

イラン政府は、観光客誘致のため、査証(ビザ)発給の緩和、観光インフラの整備、広報活動の強化などを進めている。しかし、国際的なイメージ、経済制裁による航空路線の制約、国内の社会的事情などが、観光産業の本格的な発展を妨げる要因ともなっている。宗教的な規定(女性の服装、飲酒の禁止など)も、一部の外国人観光客にとっては制約となる可能性がある。それでも、文化歴史に関心のある層や、アドベンチャーツーリズムを求める層を中心に、イランへの関心は高まりつつある。

8.4. 交通

イランの交通インフラは、広大な国土と多様な地形に対応するため、道路、鉄道、航空、海運の各部門がそれぞれ重要な役割を担っている。

2011年時点で、イランには総延長17.30 万 kmの道路があり、そのうち73%が舗装されていた。2008年には、住民1,000人当たりの乗用車保有台数は約100台であった。

テヘラン地下鉄は中東で最大であり、毎日300万人以上の乗客を輸送し、2018年には8億2000万回のトリップがあった。列車は総延長1.11 万 kmの線路で運行されている。国の主要な玄関港はホルムズ海峡に面したバンダレ・アッバースである。輸入品はトラックや貨物列車で国内に配送される。テヘラン-バンダレ・アッバース鉄道は、バンダレ・アッバースをテヘランおよびマシュハド経由で中央アジアの鉄道システムに接続している。その他の主要港には、カスピ海のバンダレ・アンザリーとバンダレ・トルキャマン、ペルシア湾のホッラムシャフルとバンダレ・エマーム・ホメイニーがある。

数十の都市には、旅客機と貨物機が就航する空港がある。国営航空会社であるイラン航空は、国内線および国際線を運航している。すべての大都市にはバスによる公共交通システムがあり、民間企業が都市間バスサービスを提供している。100万人以上が運輸部門で働いており、GDPの9%を占めている。

8.5. エネルギー

イランはエネルギー超大国であり、石油が主要な役割を果たしている。2023年現在、イランは世界の原油の4%(日量360万バレル)を生産しており、これは360.00 億 USDの輸出収入を生み出し、外貨の主要な源泉となっている。石油・ガス埋蔵量は1.2兆バレルと推定され、イランは世界の石油埋蔵量の10%、ガス埋蔵量の15%を保有している。石油埋蔵量では世界第3位にランクされ、OPEC第2位の輸出国である。ガス埋蔵量では世界第2位、天然ガス生産量では世界第3位である。2019年、イランは南部に500億バレルの油田を発見し、2024年4月にはNIOCが10カ所の巨大なシェールオイル鉱床(合計26億バレル)を発見した。イランは2025年までに石油に5000.00 億 USDを投資する計画である。

イランは、タービン、ポンプ、触媒、製油所、石油タンカー、掘削リグ、石油プラットフォーム、タワー、パイプ、探査機器など、国内の産業機器の60~70%を国内で製造している。新たな水力発電所の追加と、従来の石炭・石油火力発電所の合理化により、設備容量は33GWに増加した。その約75%が天然ガス、18%が石油、7%が水力発電によるものであった。2004年、イランは最初の風力発電所と地熱発電所を開設し、最初の太陽熱発電所は2009年に運転を開始した。イランはGTL技術を開発した世界で3番目の国である。

人口動態の傾向と工業化の進展により、電力需要は年間8%増加している。2010年までに設備容量53GWという政府の目標は、新たなガス火力発電所の稼働、水力発電および原子力発電能力の追加によって達成される予定である。イラン初の原子力発電所は2011年に運転を開始した。

化石燃料への依存が環境に与える影響や、エネルギー政策が国民生活に及ぼす社会的側面についても考慮する必要がある。イランは気候変動を抑制するためのパリ協定を批准していない数少ない国の一つであり、再生可能エネルギーへの移行は遅れている。エネルギー補助金は依然として大きく、効率的なエネルギー利用の妨げとなっている。

9. 科学技術

イランは、国際的な制裁下においても、科学技術の各分野で注目すべき進歩を遂げている。特にバイオテクノロジー、ナノテクノロジー、宇宙開発、情報通信技術などが発展している。本節では、これらの分野における研究開発の状況と成果、そして宇宙開発プログラムや情報通信インフラの現状について概説する。

イランは、国際的な制裁にもかかわらず、科学技術において相当な進歩を遂げてきた。生物医学科学分野では、イランの生化学・生物物理学研究所がユネスコの生物学講座を擁している。2006年、イランの科学者たちはテヘランのロイヤン研究所でヒツジのクローン作成に成功した。幹細胞研究は世界トップ10に入る。イランはナノテクノロジー分野で世界第15位にランクされている。イラン国外のイラン人科学者も大きな科学的貢献をしてきた。1960年、アリー・ジャヴァーンは最初のガスレーザーを共同発明し、ファジィ集合理論はロトフィ・ザデーによって導入された。

心臓専門医のトフィー・ムシヴァンドは、人工心臓の前身である最初の人工心臓ポンプを発明・開発した。糖尿病研究をさらに進め、HbA1cはサミュエル・ラフバルによって発見された。弦理論に関する多くの論文がイランで発表されている。2014年、イランの数学者マリアム・ミルザハニは、女性として、またイラン人として初めて、数学の最高賞であるフィールズ賞を受賞した。

イランは1996年から2004年にかけて出版物の生産量をほぼ10倍に増やし、生産量増加率で中国に次いで世界第1位となった。SCImagoによる2012年の調査によると、この傾向が続けば、イランは2018年までに研究生産量で世界第4位にランクされるとされた。テヘラン大学の技術者によって設計されたイランの人型ロボットSorena 2は2010年に発表された。IEEE(米国電気電子学会)は、Surenaの性能を分析した後、その名前を最も著名なロボット5体の1つに挙げている。

イランは2024年の世界イノベーション指数で64位にランクされた。

9.1. 科学技術の研究開発

イランは、特定の科学技術分野において顕著な研究開発活動と成果を示している。特に、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、医薬品学、化学工学などが強みを持つ分野として挙げられる。

- バイオテクノロジー:イランは幹細胞研究や遺伝子工学、バイオ医薬品の開発において進展を見せている。ロイヤン研究所などは、クローン羊の誕生や再生医療研究で国際的に知られている。

- ナノテクノロジー:ナノ材料、ナノデバイス、ナノ医療などの分野で研究開発が活発に行われており、論文発表数や特許取得数で世界的に高いランキングを維持している。政府もナノテクノロジー開発を国家戦略として推進している。

- 医薬品学:国内の医薬品需要の多くを国産で賄うことを目指し、ジェネリック医薬品の生産に加え、新薬の研究開発にも取り組んでいる。特に、バイオ医薬品や伝統医学に基づく医薬品開発が注目されている。

- 化学工学:豊富な石油・ガス資源を背景に、石油化学産業に関連する化学工学の研究開発が盛んである。触媒技術、高分子材料、プロセス最適化などの分野で成果を上げている。

これらの分野以外にも、情報通信技術(ICT)、航空宇宙工学、原子力工学、再生可能エネルギー技術などの研究開発も進められている。イラン政府は、科学技術の振興を国家の重要課題と位置づけ、研究開発への投資を増やし、大学や研究機関の役割を強化している。国際的な制裁により、一部の先端技術や研究機器の導入には困難が伴うものの、国内の科学者や技術者は、制約の中で独創的な研究を進め、国際的な学術誌への論文発表や国際会議での研究発表を通じて、世界の科学技術コミュニティとの連携も維持しようと努めている。国際共同研究も、特定の国や分野において行われている。

9.2. 宇宙開発

イラン宇宙機関(ISA)は2004年に設立された。イランは2009年に軌道打ち上げ能力を持つ国となり、国際連合宇宙空間平和利用委員会の創設メンバーである。イランは、革命30周年の2009年に、国産初の使い捨て型ロケットサフィールによって、国産衛星オミードを軌道に乗せた。これにより、衛星を製造し、国産の発射台から宇宙に送り込むことができる9番目の国となった。2016年に打ち上げられたシムルグはサフィールの後継機である。

2024年1月、イランはソラヤ衛星をこれまでで最も高い軌道(750 km)に打ち上げ、同国にとって新たな宇宙開発のマイルストーンとなった。この衛星はガエム100ロケットによって打ち上げられた。イランはまた、国産衛星3基、マフダ、カヤン、ハテフをシムルグ輸送ロケットで軌道に打ち上げることに成功した。これはイラン史上初めて3基の衛星を同時に宇宙に送った事例であった。これら3基の衛星は、高度な衛星サブシステムの試験、宇宙ベースの測位技術、狭帯域通信のために設計されている。

2024年2月、イランは国産の画像衛星パールス1をロシアから軌道に打ち上げた。これは2022年8月以来2度目のことであり、前回はロシアが別のイランのリモートセンシング衛星ハイヤームをカザフスタンから軌道に打ち上げたもので、両国間の深い科学協力を反映している。

9.3. 情報通信

イランにおける情報通信技術(ICT)は、近年急速な発展を遂げているが、政府による厳格な管理と規制も特徴的である。

インターネット普及とインフラ:イランのインターネット普及率は比較的高く、2020年時点で国民の約70%が高速モバイルインターネットを利用しているとされる。固定ブロードバンド網の整備も進められているが、地理的な制約や投資不足により、都市部と地方でアクセス環境に差が見られる。

有無線通信インフラ:イラン電気通信会社(TCI)がほぼ独占的に固定電話および一部のインターネットインフラを提供している。携帯電話市場は、MCI(TCIの子会社)、Irancell、Rightelなどの複数の事業者が競争しており、4Gおよび5Gサービスの展開も進められている。

主要通信企業:国営企業であるTCIが依然として市場で大きな力を持っているが、Irancell(南アフリカのMTNグループとの合弁)のような民間(一部外資系)企業も重要な役割を果たしている。

ICT産業の発展:ソフトウェア開発、電子商取引、モバイルアプリケーションなどの分野で国内ICT産業が成長している。スタートアップ企業も登場し、政府も一定の支援を行っているが、国際的な制裁や国内の経済状況が成長の制約となっている。イランは、電気通信の発展において20%以上の成長率と最高水準の開発を達成した最初の5カ国の1つである。イランは、農村地域への電気通信サービス提供に対してユネスコ特別証書を授与されている。

世界的に、イランはモバイルインターネット速度で75位、固定インターネット速度で153位にランクされている。

政府の関連政策と規制:イラン政府はICTの発展を重視する一方で、コンテンツに対する厳格な検閲とフィルタリングを実施している。特定のソーシャルメディアプラットフォーム(Facebook、Twitter、YouTube、Telegram、WhatsAppなど)や外国のニュースサイトへのアクセスは常時または断続的にブロックされている。政府は、国内独自のインターネット網(「ナショナル・インターネット」または「ハラール・インターネット」と呼ばれる)の構築を進めており、これにより国内のデータトラフィックを管理し、外部からの情報流入を統制する能力を高めようとしている。政治的に敏感な時期には、インターネットアクセスが広範囲に遮断されることもある。

10. 社会

イラン社会は、古代ペルシアからの豊かな文化遺産とイスラム教シーア派の教義が深く結びついた、多民族・多言語国家である。本節では、人口動態、民族構成、言語、宗教、教育、保健医療といったイラン社会の基本的な側面について解説する。

イラン社会は、ペルシア文化を基層としつつ、イスラム教、特にシーア派の教義が深く浸透している。多様な民族と言語が共存する多民族国家であり、都市部と地方、伝統と近代化の間で様々な社会的変化が進行している。

イスラム革命以降、イスラム法(シャリーア)に基づく社会規範が強化され、服装規定(特に女性のヒジャーブ着用義務)や男女間の行動制限などが存在する。しかし、若者を中心に西洋文化の影響も見られ、社会規範に対する意識や行動は多様化しつつある。

教育水準は比較的高く、識字率は高い。高等教育も盛んであるが、卒業後の就職難は社会問題の一つである。保健医療制度は、公的医療機関と民間医療機関が並立しており、一定水準の医療サービスが提供されているが、地域差や経済格差によるアクセスの不平等も指摘される。

10.1. 人口

イランの人口は、1956年の約1900万人から2023年2月には約8500万人へと急速に増加した。しかし、イランの合計特殊出生率は劇的に低下し、女性一人当たりの出生児数は6.5人から約20年後には1.7人へと減少した。これにより、2018年時点の人口増加率は約1.39%となっている。若年人口が多いため、この増加は2050年頃に約1億500万人に安定するまで鈍化し続けると予測されている。

イランは、主にアフガニスタン難民とイラクからの難民からなる、約100万人の世界最大級の難民人口を抱えている。イラン・イスラム共和国憲法によれば、政府はすべての国民に退職、失業、老齢、障害、事故、災害、健康および医療、介護サービスを網羅する社会保障へのアクセスを提供する義務がある。これは税収と公的拠出金からの収入によって賄われている。

イランは世界で最も都市化率が高い国の一つである。1950年から2002年にかけて、人口の都市部割合は27%から60%に増加した。イランの人口は西半分、特に北部、北西部、西部に集中している。

テヘランは、人口約940万人を擁するイランの首都であり最大の都市である。国内第2位の人口を誇る都市マシュハドは人口約340万人で、ラザヴィー・ホラーサーン州の州都である。イスファハーンは人口約220万人で、イラン第3位の人口を擁する都市である。ここはイスファハーン州の州都であり、かつてはサファヴィー朝の第3の首都でもあった。

10.2. 民族

{{main|イランの民族}}

民族構成は、主に最大の民族であるペルシア人と2番目に大きいアゼルバイジャン人に関する論争の的となっており、主に民族に基づいたイラン国家の国勢調査がないためである。CIAワールドファクトブックは、イランの人口の約79%が多様なインド・ヨーロッパ語族の民族言語学的集団であると推定しており、ペルシア人(マーザンダラーン人とギラキ人を含む)が人口の61%を占め、クルド人が10%、ロル族が6%、バローチ人が2%となっている。他の民族言語学的集団の人々が残りの21%を占め、アゼルバイジャン人が16%、アラブ人が2%、トルクメン人およびその他のテュルク系民族が2%、その他(アルメニア人、タジク人、グルジア人、チェルケス人、アッシリア人など)が1%となっている。

アメリカ議会図書館は、ペルシア人65%(マーザンダラーン人、ギラキ人、タジク人を含む)、アゼルバイジャン人16%、クルド人7%、ロル族6%、バローチ人2%、テュルク系部族集団(カシュカイ族およびトルクメン人を含む)1%、非イラン系・非テュルク系集団(アルメニア人、グルジア人、アッシリア人、チェルケス人、アラブ人を含む)3%未満と、若干異なる推定値を出している。

クルド人などの少数民族は、言語的・文化的な権利の制限や、経済的・政治的な差別といった課題に直面しているとされる。特に、クルド人が多く居住する地域では、分離独立運動や自治権拡大を求める動きがあり、政府との間で緊張関係が生じることがある。バルーチェスターン州など、国境地帯に住む少数民族は、治安問題や麻薬密輸などの影響も受けている。イラン政府は、国家の統一性を重視する立場から、少数民族の権利要求に対して慎重な姿勢をとることが多い。

10.3. 言語

国民の大多数は、国の公用語であり国語でもあるペルシア語を話す。その他には、より大きなインド・ヨーロッパ語族内の他のイラン語群の言語話者や、他の民族に属する言語話者がいる。イラン北部のギーラーン州とマーザンダラーン州では、ギラキ語とマーザンダラーン語が広く話されている。ギーラーン州の一部ではタジク語も話されている。クルド語の諸方言は、コルデスターン州およびその近隣地域に集中している。フーゼスターン州では、ペルシア語のいくつかの方言が話されている。イラン南部には、ロル語やラール語も存在する。

国内で最も話者数の多い少数民族言語であるアゼルバイジャン語や、その他のテュルク諸語および方言は、様々な地域、特にアーザルバーイジャーン地方で見られる。特筆すべき少数民族言語には、アルメニア語、グルジア語、新アラム語、アラビア語がある。フーゼスターン・アラビア語は、フーゼスターン州のアラブ人およびより広範なイランのアラブ人グループによって話されている。かつては大規模なチェルケス人少数民族によってチェルケス語も広く話されていたが、同化により、現在ではかなりの数のチェルケス人がこの言語を話さなくなっている。

ペルシア語、アゼルバイジャン語、クルド語、マーザンダラーン語とギラキ語、ロル語、トルクメン語、バローチー語、アラビア語、その他(アルメニア語、グルジア語、新アラム語、チェルケス語など)の順で話者数が多いとされる。

公用語であるペルシア語以外の少数民族言語の教育やメディアでの使用には、一定の制約が存在する。憲法ではペルシア語に加えて「地方および部族の言語」をメディアや学校教育で使用することを認めているが、実際にはペルシア語が優勢であり、少数民族言語の地位向上を求める声もある。

10.4. 宗教

| 宗教 | 割合 | 信者数 |

| イスラム教徒 | 99.4% | 74,682,938 |

| キリスト教徒 | 0.2% | 117,704 |

| ゾロアスター教徒 | 0.03% | 25,271 |

| ユダヤ教徒 | 0.01% | 8,756 |

| その他 | 0.07% | 49,101 |

| 無回答 | 0.4% | 265,899 |

イランの国教はシーア派イスラム教の十二イマーム派であり、国民の90~95%がこれを信仰している。約5~10%がスンナ派およびスーフィー派のイスラム教徒である。イラン人の96%がイスラム教を信仰しているが、14%は非宗教的であると自認している。

ヤールサーン教(クルド人の土着宗教)の信者も多数存在し、その数は50万人から100万人以上と推定されている。バハイ教は公式には認められておらず、政府による迫害の対象となってきた。革命以降、バハイ教徒への迫害は激化している。無宗教は政府によって認められていない。

キリスト教、ユダヤ教、ゾロアスター教、およびイスラム教スンナ派は政府によって公式に認められており、議会に議席が確保されている。イランは、イスラエルを除けば、イスラム世界および中東で最大のユダヤ人共同体を擁している。イランには約25万人から37万人のキリスト教徒が居住しており、キリスト教は国内で認められている最大の少数派宗教である。そのほとんどはアルメニア系であり、かなりの数のアッシリア人もいる。イラン政府はアルメニア教会の再建と改修を支援しており、イランのアルメニア修道院群を支援してきた。2019年、政府はイスファハーンのヴァーンク教会を世界遺産として登録した。現在、イランにある3つのアルメニア教会が世界遺産リストに含まれている。

非公認の宗教であるバハイ教の信者は、教育や雇用の機会における差別、恣意的な逮捕や投獄、財産の没収といった人権侵害に直面している。また、公認されているキリスト教徒やユダヤ教徒、ゾロアスター教徒であっても、改宗活動の禁止や、イスラム教徒との結婚における制約など、様々な差別や困難に直面することが報告されている。

10.5. 教育

教育は高度に中央集権化されている。K-12教育は教育省が監督し、高等教育は科学技術省が監督している。15歳以上の識字率は2016年時点で86%であり、男性(90%)は女性(81%)よりも著しく教育水準が高い。政府の教育支出はGDPの約4%である。

高等教育機関への入学要件は、高校卒業資格を有し、イラン大学入学試験に合格することである。多くの学生は1~2年間の大学進学準備コースを受講する。イランの高等教育は、2年間の短期大学士、4年間の学士、2年間の修士といった様々なレベルの学位によって認可されており、修士号取得後には別の試験を経て博士課程に進むことができる。

10.6. 保健医療

イランの保健医療は、公的政府システム、民間部門、およびNGOによって提供されている。

イランは、世界で唯一合法的な臓器売買が行われている国である。イランは、広範なプライマリ・ヘルスケア・ネットワークの確立を通じて、公衆衛生の予防サービスを拡大することができた。その結果、乳幼児および妊産婦の死亡率は大幅に低下し、出生時平均寿命は上昇した。イランの医学知識ランキングは世界で17位、中東および北アフリカでは1位である。医学科学生産指数では、イランは世界で16位にランクされている。イランは、メディカルツーリズムの好適地として急速に台頭している。

この国は、地域の他の若い人口構成の国々と同様の共通の問題に直面しており、それは既に巨大な様々な公共サービスへの需要の増加に追いつくことである。予想される人口増加率の上昇は、公衆衛生インフラおよびサービスの必要性を増大させるであろう。イラン人の約90%が健康保険に加入している。

11. 人権

イランの人権状況は、国際社会から厳しい批判を受けており、表現の自由の抑圧、少数派への差別、死刑制度の濫用などが指摘されている。本節では、イランにおける人権問題の現状と主要な課題、そして検閲の実態について解説する。

イラン政府は、様々な国際機関や政府から人権侵害で非難されてきた。政府はしばしば政府批判者を迫害し逮捕してきた。イランの法律は性的指向を認めていない。同性間の性的行為は違法であり、死刑に処せられる。死刑制度は合法的な刑罰であり、BBCによれば、イランは「中国を除けば、他のどの国よりも多くの死刑を執行している」。国連特別報告者のジャヴァイド・レーマンは、イランにおける複数の少数民族に対する差別を報告している。2022年、国連の専門家グループは、イランに対し、宗教的少数派に対する「組織的な迫害」を止めるよう促し、バハイ教の信者が逮捕されたり、大学から排除されたり、家屋が取り壊されたりしていると付け加えた。

2006年の選挙結果は広く争われ、抗議デモが発生した。2017年から2018年の抗議デモは、経済的および政治的状況への対応として全国に広がった。数千人のデモ参加者が逮捕されたことが正式に確認された。2019年から2020年の抗議デモは、政府が燃料価格を最大300%引き上げると発表した後、アフヴァーズで11月15日に始まり、全国に広がった。1週間にわたる完全なインターネット遮断は、どの国においても最も深刻なインターネット遮断の一つであり、デモ参加者に対する最も血なまぐさい政府の弾圧となった。アムネスティ・インターナショナルを含む複数の国際監視団によると、数日のうちに数万人が逮捕され、数百人が殺害された。

ウクライナ国際航空752便は、テヘランからキエフへの定期国際民間旅客便であった。2020年1月8日、このルートを飛行していたボーイング737-800型機が離陸直後にイスラム革命防衛隊(IRGC)によって撃墜され、搭乗者176人全員が死亡し、抗議デモが発生した。国際調査の結果、政府は撃墜を認め、「人為的ミス」と呼んだ。2022年9月16日、「道徳警察」として一般に知られる指導巡回部隊による逮捕後、マフサ・アミニという女性が警察の拘留下で死亡した後、政府に対する抗議デモが始まった。

民主主義、人権、社会進歩に対する肯定的及び否定的な影響、批判または歴史的評価を客観的に含める必要がある。

11.1. 人権状況と主要な問題点

イラン国内の人権状況は、国際社会から厳しい監視と批判を受けている。主要な問題点としては、少数民族や宗教的少数派(特にバハイ教徒)、女性、性的少数者(LGBT)に対する差別と権利侵害が挙げられる。

- 少数民族:クルド人、アゼリー人、バローチ人、アラブ人などの少数民族は、言語的・文化的権利の制限、経済的・政治的機会の不平等、治安部隊による過剰な武力行使といった問題に直面しているとされる。特に、分離独立運動や自治権拡大を求める動きがある地域では、政府による厳しい弾圧が行われることがある。

- 宗教的少数派:イスラム教シーア派が国教であり、スンニ派イスラム教徒や、公認されているキリスト教、ユダヤ教、ゾロアスター教の信者も一定の権利は認められているものの、社会的な差別や活動の制約を受けることがある。特に非公認のバハイ教徒は、教育、雇用、財産権など広範な分野で組織的な迫害の対象となっており、信仰を理由とした逮捕、投獄、処刑も報告されている。

- 女性の権利:法律や社会慣習において、女性は男性に比べて多くの制約を受けている。ヒジャーブ着用義務、相続や証言における不平等、離婚や親権における不利な扱い、特定の職業への就労制限などが存在する。近年、女性の権利向上を求める声が高まっているが、政府はこれに対し抑圧的な対応をとることが多い。

- 性的少数者(LGBT):同性愛行為は犯罪とされ、最高で死刑に処される可能性がある。LGBTの人々は深刻な差別と暴力の危険に晒されており、公に自らの性的指向や性自認を表明することは極めて困難である。

- 死刑制度:イランは世界で最も死刑執行数の多い国の一つであり、麻薬犯罪、殺人、国家反逆罪などに加え、シャリーアに基づく「神に対する敵対行為」や「地上における腐敗」といった曖昧な罪状でも死刑が適用されることがある。未成年者に対する死刑執行も国際的な批判の的となっている。

- 拷問および不当な拘禁:逮捕された政治活動家、人権擁護家、ジャーナリスト、少数派のメンバーなどが、拘禁中に拷問や非人道的な扱いを受けているという報告が多数ある。弁護士との接見や公正な裁判を受ける権利が保障されないまま、長期にわたって不当に拘禁されるケースも後を絶たない。

- 政治犯および良心の囚人:政府に批判的な意見を表明したり、平和的な集会に参加したりしただけで逮捕・投獄される事例が多く、多数の政治犯や良心の囚人が存在するとされる。彼らはしばしば過酷な条件下に置かれ、適切な医療も受けられないことがある。

これらの人権問題に対し、イラン政府は主権侵害であるとして内政干渉を拒否し、西側諸国の価値観の押し付けであると反発することが多い。しかし、国連人権理事会やアムネスティ・インターナショナル、ヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体は、継続的にイランの人権状況の改善を求めている。

11.2. 検閲

イランにおける検閲は、世界で最も極端なものの一つとしてランク付けされている。イランでは、報道、出版、インターネットコンテンツに対する政府の検閲システムが広範に運用されている。文化イスラム指導省がメディアコンテンツの事前審査を行い、イスラムの価値観や国家の安全保障、公序良俗に反すると判断されたものは、発行・公開が禁止されるか、修正を余儀なくされる。

- 検閲基準:検閲の基準はしばしば曖昧であり、政府の恣意的な判断によって運用されることが多い。「イスラム共和国の原則に反する内容」、「最高指導者や政府高官への批判」、「国家分裂を煽るもの」、「道徳的に不適切な内容」などが検閲の対象となる。

- 報道・出版:新聞、雑誌、書籍は発行前に検閲を受け、政府に批判的な記事や表現は削除・修正される。多くのジャーナリストや作家が、圧力、脅迫、逮捕、投獄といった危険に晒されており、自己検閲も蔓延している。外国メディアの取材活動も厳しく制限されている。

- インターネット:政府はインターネットコンテンツに対する厳格なフィルタリングを実施しており、多数の国内外のウェブサイト(ニュースサイト、ソーシャルメディア、ブログ、人権団体のサイトなど)へのアクセスがブロックされている。Facebook、Twitter、YouTube、Telegramなどは恒常的に、あるいは政治的に敏感な時期に遮断される。政府は、国内独自のインターネット網(「ナショナル・インターネット」)の構築を進め、情報統制を強化しようとしている。インターネット利用者は、VPNなどの回避手段を用いることが多いが、それ自体が政府による監視や摘発の対象となるリスクもある。

- 映画・音楽・芸術:映画、音楽、演劇、美術作品なども検閲の対象となり、公に上映・演奏・展示する前に当局の許可が必要である。政府の意に沿わないテーマや表現は禁止される。

- 影響:このような広範な検閲は、イラン国民の表現の自由や知る権利を著しく侵害している。社会における自由な議論や意見交換を妨げ、政府に対する批判的な視点を抑圧し、情報の多様性を損なっている。また、検閲はイランの文化・芸術活動の創造性を阻害し、国際社会からの孤立を深める一因ともなっている。

イラン政府は、検閲の必要性を、国家の安全保障、イスラムの価値観の保護、社会秩序の維持などを理由に正当化しているが、国際人権基準からは逸脱しているとの批判が絶えない。

12. 文化

イラン文化は、数千年にわたるペルシア文明の豊かな伝統と、イスラム化以降のイスラム文化との融合によって形成されてきた。芸術、建築、文学、音楽、食文化、祝祭など、多岐にわたる文化的側面を持つ。本節では、これらの主要な文化的要素を概説する。

イランは、芸術、音楽、建築、詩、哲学、思想、伝承など、数千年にも及ぶ豊かで多様な文化遺産を有している。その文化は、古代ペルシア文明の伝統を基盤としつつ、イスラム化以降はイスラムの教えや価値観と融合し、独自の発展を遂げてきた。地理的に東西文明の十字路に位置してきたことから、周辺地域の文化の影響を受けながらも、常に独自のアイデンティティを保持し、逆に広範な地域に影響を与えてきた。

イラン文化の根底には、ゾロアスター教に由来する宇宙観や倫理観、ペルシア語による豊かな文学的伝統、洗練された美術・建築様式、独特の音楽や舞踊、そして日常生活に深く根ざした慣習や儀礼などがある。家族や共同体の絆を重んじる価値観、客人をもてなす精神、詩や芸術を愛好する国民性なども、イラン文化の重要な側面である。イスラム革命後は、イスラム的価値観が社会のあらゆる側面に強く反映されるようになったが、ペルシアの伝統文化も依然として人々の生活の中に息づいている。

12.1. 芸術

イランは世界史において最も豊かな芸術遺産の一つを有し、建築、絵画、文学、音楽、金属加工、石工、織物、書道、彫刻など多くの媒体で強みを発揮してきた。異なる時代において、近隣文明からの影響が重要であり、後にはペルシア美術がイスラム美術のより広範な様式の一部として大きな影響を与え、また受けた。

紀元前550年~330年のアケメネス朝から、歴代王朝の宮廷がペルシア美術の様式を主導し、宮廷後援の美術は現存する最も印象的な作品の多くを残した。幾何学的に配置された密な装飾のイスラム様式は、イランで植物由来のモチーフと中国の雲帯などのモチーフを組み合わせ、しばしば動物をより小さなスケールで表現する、エレガントで調和のとれた様式へと発展した。16世紀のサファヴィー朝時代には、この様式は様々な媒体で用いられ、王の宮廷芸術家(ほとんどが画家)から広まった。

サーサーン朝時代までに、イラン美術はルネサンスを経験した。中世には、サーサーン美術がヨーロッパおよびアジアの中世美術の形成に顕著な役割を果たした。

サファヴィー朝時代はイラン美術の黄金時代として知られている。サファヴィー美術はオスマン帝国、ムガル帝国、デカン・スルターン朝に顕著な影響を与え、そのファッションや庭園建築を通じて11世紀~17世紀のヨーロッパにも影響を与えた。

イランの現代美術の起源は、カージャール朝宮廷の著名な写実主義画家であり、絵画の規範に影響を与え、写真作品と競合する自然主義的な様式を採用したカマル・アルモルクに遡る。1928年に彼によって新しいイランの美術学校が設立され、その後、いわゆる「コーヒーハウス」様式の絵画が続いた。イランのアヴァンギャルドのモダニストは、第二次世界大戦中に新たな西洋の影響が到来したことによって出現した。現代美術シーンは1940年代後半に始まり、テヘラン初の近代美術館であるアパダナは、1949年にマフムード・ジャヴァディプール、ホセイン・カゼミ、フシャング・アジュダニによって開館された。新しい運動は1950年代までに公式な奨励を受け、マルコス・グリゴリアンのような芸術家の出現につながった。

12.2. 建築

イランにおける建築の歴史は、少なくとも紀元前5千年紀にまで遡り、その特徴的な例は現在のトルコやイラクからウズベキスタンやタジキスタン、そしてカフカースからザンジバルにまで広がる地域に分布している。イラン人は建築において早くから数学、幾何学、天文学を利用し、構造的および美的な多様性を持つ伝統を生み出した。その指導的なモチーフは宇宙的な象徴性である。

急激な革新はなく、侵略や文化的衝撃のトラウマにもかかわらず、イスラム世界の他の地域とは異なる認識可能な独自の様式を発展させた。その美点は、「形態と規模に対する際立った感覚、構造的独創性、特にヴォールトとドーム構造におけるそれ、そして他のどの建築にも匹敵しない自由さと成功を伴う装飾の才能」である。歴史的な門、宮殿、モスクに加えて、テヘランのような都市の急速な成長は建設の波をもたらした。イランは、ユネスコの古代遺跡・名所が最も多い国リストで7番目にランクされている。

ペルシア庭園の美しさも特筆すべきであり、その様式はインドのムガル庭園やスペインのアルハンブラ宮殿などにも影響を与えた。

12.3. 世界遺産

イランの豊かな文化と歴史は、27件の世界遺産(2023年時点)に反映されており、これは中東で第1位、世界で第10位である。これらには、ペルセポリス、ナクシェ・ジャハーン広場、チョガ・ザンビール、パサルガダエ、ゴレスターン宮殿、アルゲ・バム、ベヒストゥン碑文、シャフリ・ソフタ、スーサ、タフテ・ソレイマーン、ヒルカニア森林、都市ヤズドなどが含まれる。イランは24件の無形文化遺産(人類の至宝)を有しており、これは世界で第5位である。

12.4. 織物(ペルシア絨毯)

イランの絨毯織りは青銅器時代に起源を持ち、イラン美術の最も際立った現れの一つである。絨毯織りはペルシア文化およびイラン美術の不可欠な部分である。ペルシア絨毯は、遊牧民の部族、村や町の工房、そして王宮の工房で並行して織られてきた。そのため、それらは同時代の伝統の系統を表し、イランの歴史、ペルシア文化、そしてその様々な民族を反映している。「ペルシア絨毯」という用語は最も一般的にはパイル織りの織物を指すが、キリム、スマックのような平織りの絨毯や、スザニのような刺繍された織物も、ペルシア絨毯織りの多様な伝統の一部である。

イランは世界の手織り絨毯の4分の3を生産し、輸出市場の30%を占めている。2010年、ファールス州とカーシャーンにおける「伝統的な絨毯織りの技術」は、ユネスコ無形文化遺産に登録された。「絨毯ベルト」の国々で生産されるオリエンタルラグの中で、ペルシア絨毯はその多様で精巧なデザインによって際立っている。

タブリーズ、ケルマーン、ラヴァール、ネイシャーブール、マシュハド、カーシャーン、イスファハーン、ナーイーン、ゴムのような町や地域の中心地で織られる絨毯は、特定の織り技術と高品質の素材、色、模様の使用によって特徴づけられる。手織りのペルシア絨毯は、古代ギリシャの作家によって言及されて以来、高い芸術的価値と威信の対象と見なされてきた。

12.5. 文学

{{main|イラン文学|ペルシア文学}}

イラン最古の文学的伝統は、アヴェスター語のものである。これは古代イラン語であり、ゾロアスター教および古代イラン宗教の伝説的・宗教的テクストからなるアヴェスターの聖典言語である。ペルシア語は、小アジア、中央アジア、南アジアのペルシア化された社会を通じて使用・発展し、とりわけオスマン文学やムガル文学に広範な影響を残した。イランには、ルーミー、フェルドウスィー、ハーフェズ、サアディー、オマル・ハイヤーム、ニザーミー・ガンジャヴィーなど、数多くの著名な中世の詩人がいる。

人類の偉大な文学の一つとして、またゲーテが世界の四大文学の一つと評価したように、ペルシア文学は、現存する中期ペルシア語および古代ペルシア語の作品にそのルーツを持つ。後者は、現存する最古のアケメネス朝の碑文であるベヒストゥン碑文の日付である紀元前522年にまで遡る。しかし、現存するペルシア文学の大部分は、紀元650年頃のイスラム教徒による征服以降の時代のものである。アッバース朝が権力を握った(750年)後、イラン人はイスラム帝国の書記官や官僚となり、次第にその作家や詩人ともなった。新ペルシア語文学は、イスラム後のイランにおける初期のイラン王朝(ターヒル朝やサーマーン朝など)がホラーサーンに拠点を置いていたため、政治的理由から大ホラーサーンやトランスオクシアナで興隆した。

12.6. 哲学

イラン哲学は、古代インド・イラン人のルーツに起源を持ち、ザラスシュトラの教えに影響を受けた古代イランの哲学的伝統と思想にまで遡ることができる。イランの歴史を通じて、またアラブ人やモンゴル人の侵攻といった顕著な政治的・社会的変化により、古代イランおよび主にゾロアスター教関連の伝統から、マニ教やマズダク教のようなイスラム以前後期の学派、さらにはイスラム後の学派に至るまで、幅広い思想学派が哲学的な問いに対して様々な見解を示した。

キュロス・シリンダーは、ザラスシュトラによって表現され、アケメネス朝時代のゾロアスター教の学派で発展した問いと思想を反映しているものと見なされている。イスラム後のイラン哲学は、古代イラン哲学、ギリシャ哲学との異なる相互作用、そしてイスラム哲学の発展によって特徴づけられる。照明学派と超越論的哲学は、その時代のイランにおける主要な哲学的伝統の二つと見なされている。現代イラン哲学は、知的抑圧によってその範囲が限定されている。

12.7. 神話・伝承

ペルシア神話は、古代イランの民間伝承および善と悪(アフラ・マズダーとアフリマン)、神々の行動、英雄や生き物の偉業を反映した非凡な存在の物語から構成される。10世紀のペルシアの詩人フェルドウスィーは、民族叙事詩である『シャー・ナーメ』(「王書」)の作者であり、これは大部分が、イランの王や英雄の歴史を編纂した中期ペルシア語の『フワダーイ・ナーマグ』や、アヴェスター、デーンカルド、ヴェンディダード、ブンダヒシュンのテクストに見られるゾロアスター教の伝統の物語や登場人物に基づいている。現代の学者は、イランだけでなく、西アジア、中央アジア、南アジア、トランスコーカサスを含む、イラン文化が大きな影響を与えた大イランの宗教的・政治的制度に光を当てるために神話を研究している。

物語りは、イランの民間伝承と文化において重要な位置を占めている。古典期のイランでは、吟遊詩人が宮廷や公共の劇場で聴衆のために演じていた。吟遊詩人は、パルティア人にはゴーサーン(パルティア語で「吟遊詩人」)、サーサーン人にはフニヤーガルと呼ばれていた。サファヴィー朝以降、語り部や詩の朗読者がコーヒーハウスに現れるようになった。イラン革命後、1985年に文化遺産・観光・手工芸省(MCHTH)が設立されるまでには時間を要したが、現在ではあらゆる種類の文化活動を監督する高度に中央集権化された組織となっている。同省は1990年に人類学と民間伝承に関する最初の科学会議を開催した。

12.8. 音楽・舞踊

イランは、紀元前3千年紀に遡る最も初期の複雑な楽器の発祥地と目されている。角型ハープの使用はマダクトゥとクル・エ・ファラーで記録されており、エラムの楽器の最大のコレクションはクル・エ・ファラーで記録されている。クセノポンの『キュロスの教育』には、アケメネス朝の宮廷で歌う女性たちについて言及されている。パルティア王国下では、ゴーサーン(パルティア語で「吟遊詩人」)が重要な役割を果たした。

サーサーン朝の音楽の歴史は、それ以前の時代よりもよく記録されており、特にアヴェスターの文献でより顕著である。ホスロー2世の時代までに、サーサーン朝の宮廷は、アーザード、バムシャード、バルバド、ナギーサー、ラームティーン、サルカシュといった著名な音楽家を擁していた。イランの伝統楽器には、チャング(ハープ)、カーヌーン、サントゥール、ルード(ウード、バルバット)、タール、ドタール、セタール、タンブール、ケマンチェといった弦楽器、ソルナー(ズルナ、カルナー)、ナーイといった管楽器、そしてトンパク、クース、ダフ(ダイェレ)、ナガーレといった打楽器がある。

イラン初の交響楽団であるテヘラン交響楽団は1933年に設立された。1940年代後半までに、ルーホッラー・ハーレギーは国内初の国立音楽協会を設立し、1949年に国立音楽学校を設立した。イランのポップ・ミュージックはカージャール朝時代に起源を持つ。1950年代以降、土着の楽器や形式を用い、エレキギターやその他の輸入された特徴を伴って著しく発展した。イランのロックは1960年代に、イランのヒップホップは2000年代に出現した。

イランでは、少なくとも紀元前6千年紀から、音楽、演劇、ドラマ、または宗教儀式の形で舞踊が知られている。踊り手の絵が描かれた遺物が考古学的な先史時代の遺跡で発見されている。舞踊のジャンルは、地元の人々の地域、文化、言語によって異なり、洗練された宮廷舞踊の精巧な再現から、エネルギッシュな民俗舞踊まで多岐にわたる。各グループ、地域、歴史的時代には、それに関連する特定の舞踊様式がある。歴史的なイランから研究された最古の舞踊は、ミトラを崇拝する舞踊である。古代ペルシア舞踊は、ギリシャの歴史家ヘロドトスによってかなり研究された。イランは外国勢力に占領され、伝統的な舞踊の伝統が徐々に失われていった。

カージャール朝時代はペルシア舞踊に重要な影響を与えた。この時代に、「古典ペルシア舞踊」と呼ばれる舞踊様式が始まった。踊り手たちは、戴冠式、結婚式、ノウルーズの祝祭などの娯楽目的で宮廷で芸術的な舞踊を披露した。20世紀には、音楽はオーケストレーションされ、舞踊の動きと衣装は西洋への現代的な志向を獲得した。

12.9. 映画・演劇

イラン南東部のシャフリ・ソフタ(燃えた都市)で発見された紀元前3千年紀の土製ゴブレットには、世界最古のアニメーションの例とされるものが描かれている。しかし、イランにおける視覚表現の最も初期の確証された例は、アケメネス朝の儀式の中心地であったペルセポリスの浅浮き彫りに遡る。

最初のイラン人映画製作者はおそらく、カージャール朝のモザッファロッディーン・シャーの宮廷写真家であったミールザー・エブラーヒーム(アッカース・バーシー)であろう。ミールザー・エブラーヒームはカメラを入手し、カージャール朝の支配者のヨーロッパ訪問を撮影した。1904年、ミールザー・エブラーヒーム(サッハーフ・バーシー)はテヘランに最初の公衆映画館を開館した。最初のイラン長編映画である『アビとラビ』は、1930年にオヴァネス・オハニアーンが監督したサイレントコメディであった。最初のトーキー映画である『ロルの娘』は、1932年にアルデシール・イーラーニーとアブドルホセイン・セパンターによって製作された。イランのアニメーション産業は1950年代に始まり、1965年には影響力のある児童青少年知育協会が設立された。

1969年にそれぞれマスウード・キミヤーイー監督の『ゲイサル』とダールユーシュ・メフルジューイー監督の『牛』が上映されたことで、オルタナティブ映画が映画産業における地位を確立し始め、バフラーム・ベイザーイー監督の『夕立』とナーセル・タヴァーイー監督の『他者の面前における平静』がそれに続いた。1954年のゴルリザン・フェスティバル内で始まった映画祭開催の試みは、1969年のセパース・フェスティバルへと結実した。また、1973年にはテヘラン世界映画祭が設立された。

文化革命後、イラン映画はホスロー・シナーイー監督の『生きよ!』を皮切りに新たな時代を迎え、アッバス・キアロスタミやジャファール・パナヒなどの監督が続いた。高く評価された監督であるキアロスタミは、1997年に『桜桃の味』でパルム・ドールを受賞し、イランを世界の映画地図に確固たるものとして植え付けた。カンヌ国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭、ベルリン国際映画祭などの権威ある国際映画祭におけるイラン映画の存在は、イラン映画への注目を集めた。2006年には、6本の映画がベルリンでイラン映画を代表し、批評家たちはこれをイラン映画における注目すべき出来事と見なした。イランの監督であるアスガル・ファルハーディーは、ゴールデングローブ賞と2つのアカデミー賞を受賞し、2012年の『別離』と2017年の『セールスマン』でイランを代表して最優秀外国語映画賞を受賞した。2020年、アシュカン・ラフゴザールの『最後のフィクション』は、アカデミー長編アニメ映画賞およびアカデミー作品賞のカテゴリーで、イランのアニメーション映画として初めてアカデミー賞のコンペティション部門の代表となった。

イラン最古の演劇の萌芽は、『スーゲ・シヤーヴォシュ』(「シヤーヴァシュの哀悼」)のような古代の叙事詩的儀式演劇や、ヘロドトスやクセノポンによって報告されたイラン神話の物語の舞踊や演劇的語りにまで遡ることができる。イランの伝統的な演劇ジャンルには、バッガールバーズィー(「食料品屋の芝居」、ドタバタ喜劇の一種)、ルフウズィー(またはタフトフウズィー、中庭の池の上に板を渡して演じられる喜劇)、シヤーバーズィー(中心的な喜劇役者が顔を黒く塗って登場する)、サーイェバーズィー(影絵芝居)、ヘイメシャブバーズィー(マリオネット)、アルーサクバーズィー(人形劇)、そしてターズィーイェ(宗教的悲劇)がある。

ロウダキー・ホールは、テヘラン交響楽団、テヘラン・オペラ管弦楽団、イラン国立バレエ団の本拠地であり、革命後に正式にヴァフダト・ホールと改名された。

12.10. メディア

イラン最大のメディア企業は、国営のイラン・イスラム共和国放送(IRIB)である。文化イスラム指導省は、通信および情報に関する活動を含む文化政策を担当している。

イランで発行される新聞のほとんどは、国の公用語であり国語であるペルシア語で書かれている。国内で最も広く発行されている定期刊行物はテヘランに拠点を置いており、その中には『エッテマード』、『エッテラート』、『ケイハーン』、『ハムシャフリー』、『レサーラト』、『シャルグ』などがある。『テヘラン・タイムズ』、『イーラーン・デイリー』、『フィナンシャル・トリビューン』は、イランに拠点を置く有名な英字新聞である。

イランはインターネット利用者数で世界第17位にランクされている。Google検索はイランで最も広く利用されている検索エンジンであり、Instagramは最も人気のあるオンラインソーシャル・ネットワーキング・サービスである。Facebook(2009年以降ブロックされている)を含む多くの世界的な主流ウェブサイトへの直接アクセスはイランではブロックされている。イランの電子商取引の約90%は、イランのオンラインストアDigikalaで行われており、1日あたり約75万人の訪問者があり、中東で最も訪問者の多いオンラインストアである。

12.11. 食文化

イランの代表的な料理には、様々な種類のキャバーブ、ピラフ(ポロウ)、シチュー(ホレシュ)、スープやアーシュ、そしてオムレツなどがある。昼食や夕食には、プレーンヨーグルトやマスト・オ・ヒヤール(キュウリとヨーグルトの和え物)、サブズィ・ホルダン(ハーブの盛り合わせ)、サラダ・シーラーズィー(キュウリとトマトのサラダ)、トルシー(漬物)といった副菜が添えられるのが一般的であり、ボラーニー(ヨーグルトと野菜の料理)、ミールザー・ガーセミー(ナスと卵の料理)、カシュケ・バーデムジャーン(ナスとカシュクの料理)などの料理に続いて供されることもある。イラン文化において、お茶は広く飲まれている。イランは世界第7位のお茶の生産国である。イランで最も人気のあるデザートの一つはファールーデである。また、バスタニー・ソンナティー(「伝統的なアイスクリーム」)として知られる人気のサフランアイスクリームもあり、時にはニンジンジュースと一緒に供される。イランはキャビアでも有名である。

典型的なイランのメインディッシュは、米と肉、野菜、ナッツ類を組み合わせたものである。ハーブが頻繁に使用され、プラム、ザクロ、マルメロ、プルーン、アンズ、レーズンなどの果物も使われる。サフラン、カルダモン、乾燥ライムやその他の酸味のある調味料、シナモン、ターメリック、パセリといった特徴的なイランのスパイスや風味料が、様々な料理に混ぜて使用される。

12.12. スポーツ

イランは、地元ではチョウガーンとして知られるポロの発祥地である可能性が最も高く、その最も初期の記録は古代メディア人に帰属する。フリースタイルレスリングは伝統的に国技とされており、イランのレスラーは何度も世界チャンピオンになっている。イランの伝統的なレスリングである「コシティ・エ・パフレヴァーニー」(「英雄的レスリング」)は、ユネスコの無形文化遺産リストに登録されている。イランの国内オリンピック委員会は1947年に設立された。レスラーと重量挙げ選手は、オリンピックで同国の最高記録を達成してきた。1974年、イランは西アジアで初めてアジア競技大会を開催した国となった。

山岳国であるイランは、スキー、スノーボード、ハイキング、ロッククライミング、登山の適地である。スキーリゾートの本拠地であり、最も有名なのはトチャル、ディーzin、シェムシャクである。ディーzinは最大で、FISから国際大会の開催を認可されている。

サッカーは最も人気のあるスポーツであり、男子代表チームはAFCアジアカップで3度優勝している。男子チームはアジアで2位、FIFA世界ランキングでは2024年4月時点で20位にランクされている。テヘランのアザディ・スタジアムは、西アジア最大のサッカー専用スタジアムであり、世界のトップ20スタジアムのリストにも入っている。バレーボールは2番目に人気のあるスポーツである。2011年と2013年のアジア男子バレーボール選手権で優勝した男子代表チームはアジアで2番目に強く、2024年1月時点でFIVB世界ランキングで15位である。バスケットボールも人気があり、男子代表チームは2007年以降、アジア選手権で3度優勝している。

12.13. 祝祭日

イランの公式な新年は、古代イランの伝統であり、毎年春分に祝われるノウルーズ(「ペルシアの新年」と形容される)から始まる。2009年にユネスコの人類の口承及び無形遺産の傑作リストに登録された。前年の最後の水曜日の前夜、ノウルーズの前触れとして、古代の祭りであるチャハールシャンベ・スーリーがアータル(「火」)を祝い、焚き火を飛び越えたり花火を灯したりする儀式を行う。

もう一つの古代の伝統であるヤルダーは、古代の女神ミスラを記念し、冬至(通常は12月20日または21日)の前夜に一年で最も長い夜を祝い、家族が集まって詩を朗読し果物を食べる。マーザンダラーン州およびマルキャズィー州の一部の地域では、夏至の祭りであるティールガーンがあり、ティール13日(7月2日または3日)に水の祭りとして祝われる。

ラマダーン、イド・アル=フィトル、アーシューラーなどのイスラムの年中行事は国民によって祝われる。クリスマス、四旬節、イースターなどのキリスト教の伝統はキリスト教徒コミュニティによって、ハヌカーやペサハなどのユダヤ教の伝統はユダヤ教徒コミュニティによって、そしてサデやメヘラーガーンなどのゾロアスター教の伝統はゾロアスター教徒によって祝われる。

イランには26日の祝日があり、世界で最も祝日の多い国の一つである。有給休暇日数では世界第1位の52日である。イランの公式暦は太陽ヒジュラ暦であり、北半球の春分から始まる。太陽ヒジュラ暦の12の各月は星座に対応しており、各年の長さは太陽年である。あるいは、イスラム暦はイスラムの行事を示すために使用され、グレゴリオ暦は国際的な行事を示す。

太陽暦に基づく法定祝日には、ノウルーズ(ファルヴァルディーン月1日~4日、3月21日~24日)およびスィーズダ・ベ・ダル(ファルヴァルディーン月13日、4月2日)の文化的祝祭、イスラム共和国の日(ファルヴァルディーン月12日、4月1日)、ルーホッラー・ホメイニー師死去の日(ホルダード月14日、6月4日)、ホルダード月15日事件(ホルダード月15日、6月5日)、イラン革命記念日(バフマン月22日、2月10日)、石油国有化記念日(エスファンド月29日、3月19日)の政治的行事がある。

イスラム太陰暦に基づく祝日には、タースーアー(ムハッラム月9日)、アーシューラー(ムハッラム月10日)、アルバイン(サファル月20日)、ムハンマド死去の日(サファル月28日)、アリー・リダー死去の日(サファル月29日または30日)、ムハンマド生誕の日(ラビー・アル=アウワル月17日)、ファーティマ死去の日(ジュマーダー・アッ=サーニー月3日)、アリー生誕の日(ラジャブ月13日)、ムハンマド最初の啓示の日(ラジャブ月27日)、ムハンマド・アル=マフディー生誕の日(シャアバーン月15日)、アリー死去の日(ラマダーン月21日)、イード・アル=フィトル(シャウワール月1日~2日)、ジャアファル・サーディク死去の日(シャウワール月25日)、イード・アル=アドハー(ズー・アル=ヒッジャ月10日)、ガディール・フンムの日(ズー・アル=ヒッジャ月18日)がある。