1. 生涯と教育

イワン・ヴィシネグラツキーの初期の人生は、サンクトペテルブルクでの恵まれた家庭環境と、多岐にわたる学術的・音楽的教育によって特徴づけられる。

1.1. 出生と家族

ヴィシネグラツキーは1893年5月4日、サンクトペテルブルクで生まれた。彼の父アレクサンドルは銀行家であり、母ソフィーは詩作を行っていた。祖父のイワン・ヴィシネグラツキーは著名な数学者であり、1888年から1892年まで財務大臣を務めた人物である。

1.2. 教育

バカロレア取得後、ヴィシネグラツキーは数学学校に入学した。その後、サンクトペテルブルク音楽院に転学し、1911年から1914年までニコライ・ソコロフに和声学、作曲、管弦楽法を師事した。また、1912年には法学校にも入学し、1917年のロシア革命前日に法学の学位を取得した。

1.3. 初期音楽的影響

ヴィシネグラツキーの初期の音楽的思考は、複数の重要な影響を受けて形成された。1916年11月には、彼に霊的なヴィジョンが訪れ、それが語り手、管弦楽、合唱のためのオラトリオ《存在の日(La Journée de l'Existenceフランス語)》の作曲に繋がった。この作品は数十年かけて手直しされ、初演は1978年まで行われなかったが、彼のその後の作品の多くはこの単一の経験から生まれた。

彼はアレクサンドル・スクリャービンの神秘主義と調性へのアプローチに深く影響を受けた。また、1913年のミハイル・マチューシンのロシア・未来派オペラ《太陽の勝利》における短時間の四分音の使用は、彼の芸術的発展に大きな影響を与えた(彼はこの公演には出席していない)。1912年には、彼の最初の演奏作品である《宗教的で葬送的なアンダンテ》が発表され、セザール・キュイがこのコンサートに出席し、ヴィシネグラツキーの「節度」を称賛した。彼はロシア革命に熱心であり、ヴァシリー・クニャーゼフの詩による《赤き福音》に曲をつけた。1919年には、ボリショイ・ドラマ劇場での《マクベス》上演のために付随音楽を提供した。

2. パリへの亡命と音楽活動

ロシア革命後の混乱期を経て、ヴィシネグラツキーはフランスへと亡命し、パリを拠点に独自の音楽活動を展開した。

2.1. パリへの亡命

1920年、ヴィシネグラツキーはソ連からパリへ移住した。彼の主な動機は、微分音を演奏できる楽器を開発したいという願望であった。当初は数年後にはソ連に戻るつもりであったが、その頃には国が大きく変化しており、帰国は叶わなかった。

パリに移住後、彼はすぐに平均律が自身の音楽には不十分であると確信し、微分音での作曲を始めた。彼の初期の微分音作品は、四分音離れて調律された2台のピアノで演奏された。1922年には、リヒャルト・シュタイン、アロイス・ハーバ、ヴィリー・メレンドルフ、イェルク・マーガーといった微分音の作曲家たちと会うためベルリンを訪れ、四分音への取り組みを深めた。ハーバとは四分音ピアノの共同制作を計画したが、技術的な問題やビザの問題により頓挫し、彼はパリに戻らざるを得なかった。

2.2. 個人的な出来事

私生活では、1923年に画家エレーヌ・ブノワ(アレクサンドル・ブノワの娘)と結婚した。これは彼女にとって2度目の結婚であった。1924年には長男ドミトリーが誕生し、後にジャック・デメトルのペンネームで影響力のあるブルース歴史家となった。しかし、ヴィシネグラツキーとエレーヌは1926年に離婚した。その後、彼はアメリカ国籍のリュシール・マルコフ(ゲイデン)と再婚した。リュシールは1970年に亡くなった。

3. 微分音音楽理論と発展

ヴィシネグラツキーの音楽的遺産の核心は、彼の微分音音楽に関する深い理論と、それを実践するための技術革新への飽くなき探求にある。

3.1. 超半音階技法

ヴィシネグラツキーは、既存の平均律が自身の音楽的探求には不十分であると確信し、微分音を用いた作曲へと傾倒していった。彼の作品で最も頻繁に用いられたのは四分音音階(24-tet: 50セント)である。彼はまた、フリアン・カリーリョの三分音ピアノ(18-tet: 66.6セント)のための作品も1曲作曲した。

彼が「超半音階技法(ultrachromaticism)」と呼んだ探求の中で、ヴィシネグラツキーはオクターブをさらに細分化することにも取り組んだ。例えば、六分音(36-tet: 33.3セント)や十二分音(72-tet: 16.6セント)といった音程を用いた作品を制作した。

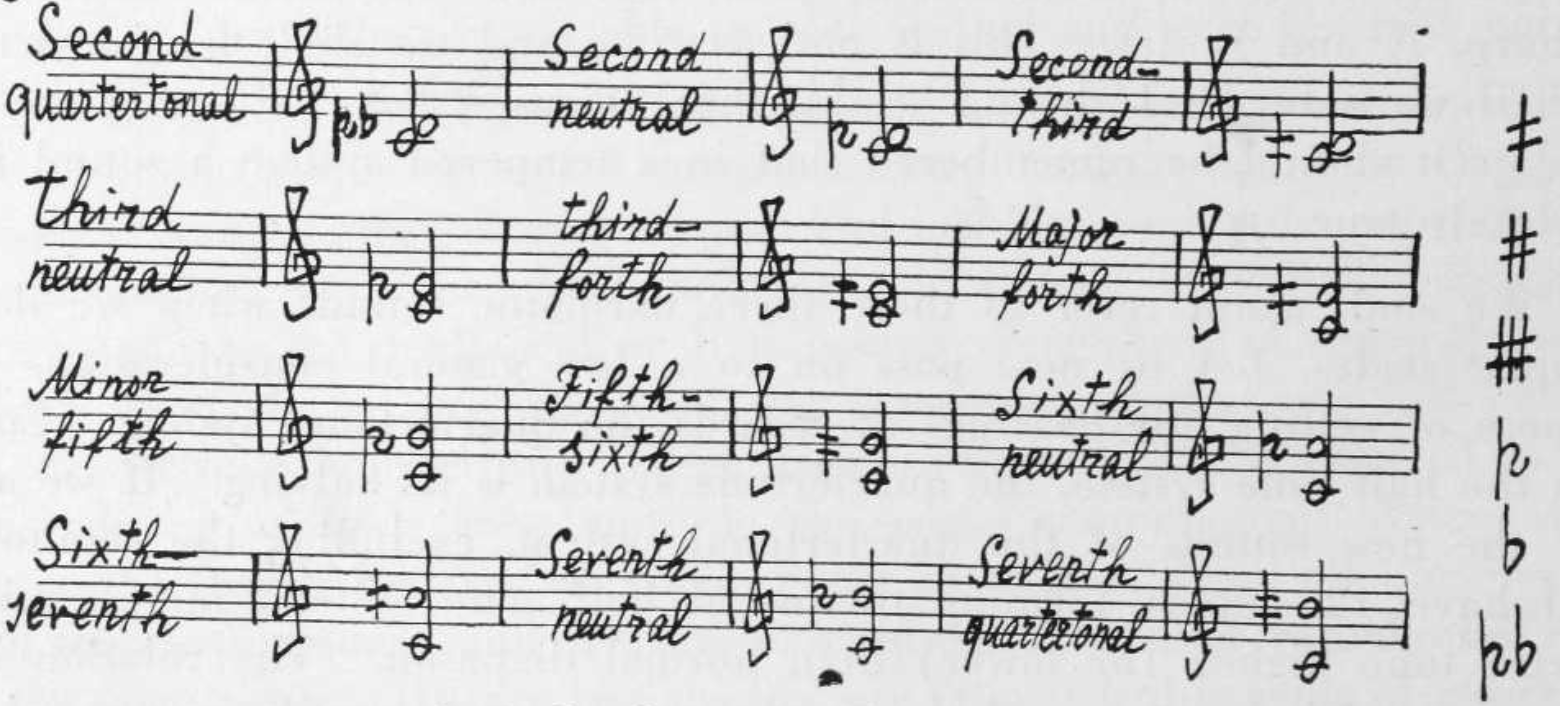

1932年には、微分音に関する簡潔ながらも体系的な小冊子を出版し、チャールズ・アイヴズやアロイス・ハーバといった先行する作曲家たちの業績を超えて、この分野をさらに発展させた。彼の著書『四分音和声法の手引き(Manuel d'harmonie á quarts de tonフランス語)』では、微分音程が独自の名前で体系化された。例えば、四分音下げられた長三度は「中立(neutral)」と呼ばれ、これは長調でも短調でもないことを意味する。また、四分音上げられた完全四度は「長調(major)」と呼ばれた。

3.2. 音響連続体(パノソノリティ)

「音響連続体(パノソノリティ、pansonority)」は、ヴィシネグラツキーが1916年に経験した神秘的なヴィジョンを表現するために用いた概念である。彼は、音楽は宇宙に存在する連続的な音響の織物から音を分離したものに過ぎないという考えに至った。1927年、彼はこのパノソノリティについて次のように記している。

:「...孤立した音は存在しない...音楽空間全体は生き生きとした音響物質で満たされている。

:この状態は、人間の理性には全く理解できないが、明確に感じることができ、感情は一種の内的な直感を通してこの音響を感知し、『聞く』ことができる。

:しかし、音楽芸術は分離された音を通して作用するため、それは人工的であり、非連続的である。ここに音楽の根源的な悲劇がある。その理想であるパノソノリティに到達することの不可能性である。それでもなお、音楽芸術の全歴史は、この理想に到達しようとする試みに他ならない。」

パノソノリティの証拠として、ヴィシネグラツキーは倍音列における音名の不正確な割り当てを指摘した。例えば、第11、第13、第14倍音のような部分音は、平均律に合わせるために四分音全体が上げられている。これらの四分音は倍音列の中に自然に存在するため、ヴィシネグラツキーは微分音程が有機的であり、より豊かな音の世界を提供すると提唱した。

加齢とともに、彼はマンダラに似た色彩豊かなドローイングの制作により多くのエネルギーを費やすようになった。半音階の12の音高には異なる色が割り当てられ、微分音はそれに関連する陰影として表現された。アレクサンドル・スクリャービンと同様に、ヴィシネグラツキーも色彩と音を組み合わせることを望み、これらの色彩ドローイングを聴衆の頭上のドームに投影することを構想していた。

3.3. 楽器開発と技術革新

ヴィシネグラツキーは、微分音演奏のための楽器開発にも積極的に取り組んだ。彼は3段式の四分音鍵盤を設計した。プレイエル社のギュスターヴ・リヨンは彼の野心に共感し、1921年に同社の自動演奏ピアノであるプレイエラ・システムを用いた四分音ピアノを製造した。しかし、この楽器は音色が不安定であったため、作曲家にとっては望ましくなかった。それでも彼は、ピアノロールに穴を開けることで音楽の洗練度を高めるためにこの楽器を広く活用した。

ベルリンでは四分音への関心が高く、彼はリヒャルト・シュタイン、アロイス・ハーバ、イェルク・マーガー、ヴィリー・フォン・メレンドルフらと協力した。ブラウンシュヴァイクでは、ハーバとメレンドルフがグロトリアン・シュタインヴェーク社に四分音ピアノについて助言していた。鍵盤の配置については多くの意見の相違があった。メレンドルフは微分音のためのより小さな鍵盤を持つシュトラウベ・ハーモニウムを設計しており、ヴィシネグラツキーはそれを効果的だと感じて一台購入したが、メレンドルフやパウル・フォン・ヤンコーのような鍵盤では演奏者に十分な運動的可能性が与えられないことを認識していた。

グロトリアン・シュタインヴェーク社は1924年春に試作機を製造し、販売したが、この楽器は失われている。しかし、同社のアーカイブには鍵盤機構の一部が残されている。ハーバは1928年にアウグスト・フェルスター社と協力し、ヴィシネグラツキーの設計に基づいた鍵盤を用いてこのプロジェクトを実現した。

1929年には、フェルスター社製のアップライト四分音ピアノがヴィシネグラツキーのパリのアパートに届けられ、彼は残りの生涯をこの楽器で作曲に費やした。しかし、適切な四分音楽器があったにもかかわらず、ヴィシネグラツキーは自身の音楽の演奏には、別々に調律されたピアノアンサンブルの方がより実現可能であると感じていた。ハーバはこの技法に反対し、四分音音楽は四分音楽器で演奏されるべきだと主張したが、ヴィシネグラツキーはハーバに、自身が四分音鍵盤を設計したこと、そして同じメーカーの2台のピアノが正しく調律されていれば1つの楽器のように聞こえることを指摘して反論した。

4. 主要作品

ヴィシネグラツキーは、主に実用的・実践的な理由から、室内楽曲など小編成の器楽曲を創作した。彼の作品は、微分音音楽の探求を反映した多様なアンサンブルのために書かれている。

4.1. 管弦楽・声楽作品

- 《存在の日(La Journée de l'existenceフランス語)》:語り手、管弦楽、任意合唱のための作品(1916年-1917年、1927年および1939年改訂)。

- 《主題と結論なき変奏曲》作品33:管弦楽のための(1951年-1952年)。

- 《空間的ポリフォニー》作品39:ピアノ、ハーモニウム、オンド・マルトノ、打楽器、弦楽オーケストラのための(1956年)。

- 《永遠の異邦人》作品50:声楽、混声合唱、四分音ピアノ4台、打楽器、管弦楽のための(管弦楽法は未完成)(1940年-1960年)。

- 《単一楽章の交響曲》作品51b:管弦楽のための(1969年)。

- 声楽作品:

- 《秋》作品1(フリードリヒ・ニーチェ詞、ロシア語訳):バスバリトンとピアノのための(1917年)。

- 《太陽は傾く》作品3(F.ニーチェ詞):バスバリトンとピアノのための(1917年-1918年)。

- 《星のきらめき》作品4(ソフィー・ヴィシネグラツキー詞):ソプラノとピアノのための(1918年)。

- 《赤き福音》作品8(ヴァシリー・クニャーゼフ詞):声楽とピアノのためのサイクル(第1版、1918年-1920年)、声楽と四分音ピアノ2台のためのサイクル(第2版、1918年-1920年)。

- 《ニーチェによる歌》作品9(2曲):バリトンと四分音ピアノ2台のための(1923年)。

- 《リヒャルト・ワーグナーへ》作品26:バリトンと四分音ピアノ2台のための(1934年)。

- 《ロシアの歌》作品29(2曲):バスバリトンと四分音ピアノ2台のための(1940年-1941年)。

- 《言葉》作品36:ソプラノとピアノのための(1953年)。

- 合唱作品:

- 《合唱曲》作品14(2曲、A.ポモルスキー詞):混声合唱、四分音ピアノ4台、打楽器のための(1926年)。

- 演劇作品:

- 《リニート》作品25:1幕5場のパントマイム、3声と四分音ピアノ4台のための(1937年)。

- 《振付的行為》作品27:バスバリトン、混声合唱、四分音ピアノ4台、打楽器、任意楽器(ヴィオラ、Cクラリネット、バラライカ)のための(1937年-1940年)。

4.2. 鍵盤・室内楽作品

- 鍵盤作品:

- 《前奏曲》作品2(2曲):ピアノのための(1916年)。

- 《4つの断章》作品5:ピアノのための(第1版、1918年)。

- 《赤き福音の歌による前奏曲とフーガ》作品15:四分音ピアノのための(1927年、弦楽四重奏版は紛失)。

- 《前奏曲》作品38a:ピアノのための(1956年)。

- 《音響的魔法陣による練習曲》作品40:ピアノのための(1956年)。

- 《超半音階的練習曲》作品42:アドリアーン・フォッカーの31音オルガンのための(1959年)。

- 《前奏曲と舞曲》作品48:カリーリョの三分音ピアノのための(1966年)。

- 《2つの小品》作品44b:カリーリョの十二分音ピアノのための(1958年)。

- 《悲歌(Trauergesang)》、《警句(Epigrammen)》、《ある小品(Ein Stück)》:四分音ピアノのための(日付なし、1992年にM.スモルカがアロイス・ハーバのアーカイブで発見)。

- 室内楽作品:

- 四分音ピアノ2台のための作品:

- 《4つの断章》作品5(第2版、1918年)。

- 《ド音による変奏曲》作品10(1918年-1920年)。

- 《ディテュランボス》作品12(1923年-1924年、ブルース・メイザーによる改訂版1991年)。

- 《前奏曲と舞曲》作品16(1926年)。

- 《演奏会用練習曲》作品19(2曲)(1931年)。

- 《スケルツォ形式の練習曲》作品20(1931年)。

- 《前奏曲とフーガ》作品21(1932年)。

- 《2つの小品》(作品番号なし、1934年)。

- 《13音で全音階化された半音階の全ての調による24の前奏曲》作品22(24曲)(1934年、1960年改訂)。

- 《詩》作品(作品番号なし、1937年)。

- 《コスモス》作品28(1939年-1940年)。

- 《2つのフーガ》作品32(1951年)。

- 《密度と音量による練習曲》作品39b(1956年)。

- 《対話》作品(作品番号なし、8手連弾、1959年)。

- 《第2番》作品46b(1960年)。

- 《回転運動による練習曲》作品45a(8手連弾、1961年)。

- 《統合》作品49(1962年)。

- 《2台の対話》作品41(1958年-1973年)。

- 六分音ピアノ3台のための作品:

- 《前奏曲とフーガ》作品30(1945年)。

- 《第1番》作品46a(1961年)。

- 《3台の対話》作品51(1973年-1974年)。

- 《瞑想曲》作品(2曲、日付なし)。

- 四分音ピアノ4台のための作品:

- 《ツァラトゥストラはかく語りき》交響曲作品17(1929年-1930年、1936年改訂)。

- 《交響的断章 第1番》作品23a(1934年)。

- 《交響的断章 第2番》作品24(1937年)。

- 《交響的断章 第3番》作品31(1946年)。

- 《交響的断章 第4番》作品38c(1956年)。

- 十二分音ピアノ6台のための作品:

- 《虹(Arc-en-cielフランス語)》作品37(1956年)。

- 弦楽四重奏曲:

- 《弦楽四重奏曲 第1番》作品13(1923年-1924年):四分音による。

- 《弦楽四重奏曲 第2番》作品18(1930年-1931年):四分音による。

- 《弦楽四重奏曲 第3番》作品38b(1945年-1958年):通常調弦による。

- 《四分音による楽曲》作品43(1960年)。

- 弦楽三重奏曲:

- 《弦楽三重奏曲》作品53(1979年):未完成、クロード・バリフにより完成された。

- ヴァイオリンとピアノのための作品:

- 《悲痛な歌と練習曲》作品6(1918年)。

- 《夜の歌》作品11(1927年、1971年改訂)。

- チェロとピアノのための作品:

- 《存在の日からの2つの主題による瞑想曲》作品7(1918年-1919年)。

- ヴィオラと四分音ピアノ2台のための作品:

- 《単一楽章のソナタ》作品34(1945年-1959年)。

- オンド・マルトノと四分音ピアノ2台のための作品:

- 《透明性 I》作品35(1953年)。

- 《透明性 II》作品47(1962年-1963年)。

- オンド・マルトノ四重奏のための作品:

- 《楽曲》作品52(1963年)。

- カリーリョの六分音ピアノのための作品:

- 《詩》作品44a(1958年)。

- 作品番号なしの作品:

- 《無題の作品》:六分音ピアノ3台と四分音ピアノのための(日付なし)。

- 四分音ピアノ2台のための作品:

5. 理論著作と哲学

ヴィシネグラツキーは、そのキャリアを通じて、微分音音楽の理論、和声学、そして自身の哲学的思索を記した数多くの著作や論文を発表した。

5.1. 主要理論書および論文

彼は数十年にわたり微分音に関する論文に取り組んだ。その集大成である『音響連続体の法則(La Loi de la Pansonoritéフランス語)』は、彼の存命中に刊行されることはなかったが、1996年に出版された。

彼の主要な理論書や論文には以下のようなものがある。

- 『音の解放(Liberation of sound)』:ロシア語、ベルリンの『ナカヌーネ』紙に掲載(1923年1月7日)。

- 『リズムの解放(Раскрепощение ритма)』:ベルリンの『ナカヌーネ』紙に掲載(1923年3月18日、25日)。

- 『音楽における四分音の使用に関する考察(Quelques considérations sur l'emploi des quarts de ton en musique)』:パリの『ル・モンド・ミュジカル』誌に掲載(1927年6月30日)。

- 『四分音音楽、その可能性と有機的源泉(Quartertonal music, its possibilities and organic Sources)』:ニューヨークの『プロ・ムジカ・クォータリー』誌に掲載(1927年10月)。

- 『音楽とパノソノリティ(Musique et Pansonorité)』:パリの『ラ・ルヴュ・ミュジカル』誌に掲載(1927年12月)。

- 『四分音和声法の手引き(Manuel d'harmonie à quarts de ton)』:パリのラ・シレーヌ・ミュジカル社より出版(1932年)。

- 『重ねられた四度による和声に関する研究(Etude sur l'harmonie par quartes superposées)』:『ル・メネストレル』誌に掲載(1935年4月12日、19日)。

- 『四分音音楽とその実践的実現(La musique à quarts de ton et sa réalisation pratique)』:『ラ・ルヴュ・ミュジカル』171号に掲載(1937年)。

- 『現代音楽の謎(L'énigme de la musique moderne)』:『ラ・ルヴュ・デステティーク』誌に掲載(1949年1月-3月、4月-6月)。

- 『重ねられた四度による和声論への序文(Préface à un traité d'harmonie par quartes superposées)』:『ポリフォニー』3号に掲載(1949年)。

- 『超半音階技法の問題(Problèmes d'ultrachromatisme)』:『ポリフォニー』9-10号に掲載(1954年)。

- 『J.カリーリョのピアノ(Les Pianos de J. Carrillo)』:パリの『ギード・デュ・コンセール・エ・デュ・ディスク』誌に掲載(1959年1月19日)。

- 『電子連続体と演奏家の排除(Continuum électronique et suppression de l'interprète)』:パリの『カイエ・デチュード・ド・ラジオ・テレヴィジョン』誌に掲載(1958年4月)。

- 『超半音階技法と非オクターブ空間(L'ultrachromatisme et les espaces non octaviants)』:『ラ・ルヴュ・ミュジカル』290-291号に掲載(1972年)。

- 『音響連続体の法則(La Loi de la Pansonorité)』:手稿(1953年)、ジュネーブのコントルシャン社より出版(1996年)。

- 『音楽芸術の弁証法的哲学(Une philosophie dialectique de l'art musical)』:手稿(1936年)、パリのラルマッタン社より出版(2005年)。

- 『音の解放:著作集 1916-1979(Libération Du Son : Écrits 1916-1979)』:シメトリー社より出版(2013年)。

6. 苦難と晩年

ヴィシネグラツキーの人生は、第二次世界大戦中の困難や健康問題、そして晩年の質素な生活によって彩られている。

6.1. 戦時下の拘禁と健康問題

1942年、ヴィシネグラツキーはフランスに進駐してきたナチス・ドイツ軍に逮捕され、2ヶ月間コンピエーニュ収容所に収監された。彼の妻リュシールはアメリカ人であったため、ヴィッテル収容所に収容された。戦後、彼は結核を患い、1947年から1950年までサン・マルタン=デュ=テール療養所で長期療養生活を送った。しかし、1950年に退院して間もなく、彼の支持者の一人であったオリヴィエ・メシアンから作曲活動を続けるよう励まされた。

6.2. 晩年の生活

リュシールは1970年に亡くなり、ヴィシネグラツキーのパリのアパートでの晩年は、しばしば貧しく質素であったと記述されている。小説家ポール・オースターは、1986年の小説『ニューヨーク三部作』の最終巻『鍵のかかった部屋』で、作曲家との友情をフィクションとして描いている。この小説ではヴィシネグラツキーが実名で登場し、彼よりもはるかに若い友人から冷蔵庫を贈られる場面が描かれている。

ヴィシネグラツキーは1979年9月29日、86歳でパリで死去した。彼の最後の依頼はラジオ・フランスからの弦楽三重奏曲であったが、完成させる前に亡くなった。

7. 評価と影響

ヴィシネグラツキーの独創的な音楽世界は、同時代および後世の音楽界に多大な影響を与え、その音楽史的意義は高く評価されている。

7.1. 音楽史的意義

パリに住んでいたにもかかわらず、ヴィシネグラツキーの微分音作品は1920年代のロシアで影響力を持っていた。彼はニコライ・リムスキー=コルサコフの孫であるゲオルギー・リムスキー=コルサコフと書簡を交わし、ゲオルギーは若いソビエト作曲家による微分音音楽のプログラムで彼の作品の演奏を企画した。ドミートリイ・ショスタコーヴィチもしばしばこれらのコンサートで演奏した。

1937年1月25日、サル・プレイエルで彼の作品のみによる初めてのコンサートが開催された。このコンサートは成功を収め、オリヴィエ・メシアン、アンリ・デュティユー、クロード・バリフといった作曲家たちとの友情に繋がった。1938年10月には、ヴィシネグラツキー自身が《ツァラトゥストラはかく語りき》の第3楽章の録音を指揮した。

戦後、ヴィシネグラツキーは1945年11月11日にサル・プレイエルで自身の作品の別のコンサートを企画した。出演者には、イヴォンヌ・ロリオ、ピエール・ブーレーズ、セルジュ・ニグといったメシアンの生徒たちが含まれていた。1951年には、ピエール・ブーレーズ、イヴェット・グリモー、クロード・エルフェ、イナ・マリカがパリで作曲家の《交響的断章 第2番》を演奏した。1972年には、『ラ・ルヴュ・ミュジカル』誌がイワン・ヴィシネグラツキーとニコライ・オブーホフに関する特別号を出版した。

1977年には、マルティーヌ・ジョストがラジオ・フランスで、ブルース・メイザーがカナダで、ヴィシネグラツキーの音楽の特別コンサートを企画した。同年、彼はパリでマーガレット・フィッシャーのパフォーマンスの一つでピアノ即興演奏を行った。1978年には、アレクサンドル・ミラのがラジオ・フランス・フィルハーモニー管弦楽団を指揮して《存在の日》を初演した。イワン・ヴィシネグラツキーはドイツ学術交流会のベルリン芸術家プログラムに招待されたが、体調不良のため参加できなかった。

7.2. 批評と論争

アロイス・ハーバは、ヴィシネグラツキーが四分音音楽の演奏に別々に調律されたピアノアンサンブルを使用する技法に反対し、四分音楽器で演奏されるべきだと主張した。しかし、ヴィシネグラツキーは、自身が四分音鍵盤を設計したこと、そして同じメーカーの2台のピアノが正しく調律されていれば1つの楽器のように聞こえることを指摘し、自身の方法を擁護した。

8. ディスコグラフィー

ヴィシネグラツキーの作品が収録された主要な録音は以下の通りである。

- イワン・ヴィシネグラツキー: 『ツァラトゥストラはかく語りき』(第3楽章)作品17。ロワゾー・リール・エディションズ、1938年。

- メイザー=ルパージュ: 『ピアノ・デュオ』。マギル大学レコード77002、1977年。

- 『演奏会用練習曲第1番、第2番』作品19

- 『フーガ第1番、第2番』作品33

- 『統合第1番、第2番』作品49

- イワン・ヴィシネグラツキー: 『四分音音楽(Vierteltonmusik)』。エディション・ブロック、ベルリン、2LP、EB 107/108、1983年。

- 『13音で全音階化された半音階の全ての調による24の前奏曲』作品22より抜粋

- 『前奏曲と練習曲』作品48

- 『回転運動による練習曲』作品45

- 『存在の日からの2つの主題による瞑想曲』作品7

- 『音響的魔法陣による練習曲』作品40

- 『前奏曲とフーガ』作品21

- 『交響的断章 第3番』作品32

- 作曲家へのインタビュー

- 『六分音ピアノ3台のための音楽』。マギル大学レコード83017、1985年。

- 『3台の対話』作品51

- 『楽曲』作品46、第1番

- 『前奏曲とフーガ』作品30

- イワン・ヴィシネグラツキー: 『24の前奏曲 作品22、統合 作品49』。フォンテック、FOCD 3216、1988年。

- アルディッティ弦楽四重奏団: 『イワン・ヴィシネグラツキー』。エディション・ブロック、ベルリン、CD-EB 201、1990年。

- 『弦楽四重奏曲 第1番-3番』作品13、18、38bis

- 『弦楽四重奏のための楽曲』作品43

- 『弦楽三重奏曲』作品53

- アメリカン・フェスティバル・オブ・マイクロトナル・ミュージック・アンサンブル: 『鍵盤の間:20世紀の微分音傑作集』。ニューポート・クラシック、NPD 85526、1992年。

- 『存在の日からの2つの主題による瞑想曲』作品7(ファゴットとピアノのためにジョニー・ラインハルトが編曲)

- 『イワン・ヴィシネグラツキーへのオマージュ』。ソシエテ・ヌーヴェル・ダンレジストルマン、SNE-589-CD、1994年。

- 『透明性 I & II』

- 『四分音による3つの楽曲』

- 『コスモス』

- マルティン・ゲランド/レンナート・ワーリン: 『我々の世紀の叙情的側面』。ウィーン・モダン・マスターズ、VMM 2017、1995年。

- 『ヴァイオリンとピアノのための悲痛な歌』作品6

- 『ヴァイオリンと四分音ピアノ2台のための夜の歌』

- 『25年間のゼーラントにおける新しい音楽』。BVハースト・レコーズ/ニューヴェ・ムジーク、CD 9501/02、1995年。

- 『ツァラトゥストラはかく語りき』作品17

- 『振付的行為 作品27』。ミクロトン、1999年。

- 『ヴィシネグラツキー』。2e2m コレクション1001、1995年。

- 『回転運動による練習曲』作品45c

- 『ソナタ』作品34

- 『対話』

- 『密度と音量による練習曲』作品39bis

- 『ニーチェによる2つの歌』作品9

- 『ディテュランボス』作品12

- 『50年間のホイヘンス=フォッカー財団』。ホイヘンス=フォッカー財団、1999年。

- 『31音オルガンのための超半音階的練習曲』作品42

- イワン・ヴィシネグラツキー/ブルース・メイザー: 『赤き福音(L'Evangile rouge)』。ソシエテ・ヌーヴェル・ダンレジストルマン、SNE-647-CD、1999年。

- 『赤き福音』作品8

- 『ニーチェによる2つの歌』作品9

- 『ロシアの2つの歌』作品29

- 『リヒャルト・ワーグナーへ』作品26

- 『回転運動による練習曲/24の前奏曲』。コル・レグノ、20206、2002年。

- 『回転運動による練習曲』作品45a

- 『13音で全音階化された半音階の全ての調による24の前奏曲』作品22

- 『四分音作品集』。ハット[ナウ]アート143、2006年。

- 『四分音システムによる前奏曲』(抜粋)

- 『音響的魔法陣による練習曲』作品40

- 『存在の日』。シイン、4、2009年。

- トーマス・ギュンター: 『ロシア未来主義周辺のピアノ作品集 Vol. 1』。シベレ、160.404、2009年。

- 『ピアノのための2つの前奏曲』作品2

- 『音響的魔法陣による練習曲』作品40

- 『四分音ピアノ』。シイン、10、2018年。

- 『オンド・マルトノとピアノ4台のための交響的断章 第4番』作品38c

- 『ツァラトゥストラはかく語りき』作品17

- 『存在の日からの2つの主題による瞑想曲』作品7

9. 著作

ヴィシネグラツキーの理論的著作や論文のリストは以下の通りである。

- 『音の解放』

- 『リズムの解放』

- 『音楽における四分音の使用に関する考察』

- 『四分音音楽、その可能性と有機的源泉』

- 『音楽とパノソノリティ』

- 『四分音和声法の手引き』

- 『重ねられた四度による和声に関する研究』

- 『四分音音楽とその実践的実現』

- 『現代音楽の謎』

- 『重ねられた四度による和声論への序文』

- 『超半音階技法の問題』

- 『J.カリーリョのピアノ』

- 『電子連続体と演奏家の排除』

- 『超半音階技法と非オクターブ空間』

- 『音響連続体の法則』

- 『音楽芸術の弁証法的哲学』

- 『音の解放:著作集 1916-1979』