1. 概要

エリアス・コリー(إلياس خوريイリヤース・フーリアラビア語、1948年7月12日 - 2024年9月15日)は、レバノンの著名な小説家であり、パレスチナ問題の強力な擁護者として知られる知識人でした。彼の作品は、アラブ文学、特にパレスチナ文学における重要な貢献と見なされており、複数の言語に翻訳されています。コリーの文学的探求の中心には、ナクバ(パレスチナ人の大惨事)が「持続的なナクバ」として現代にまで続くという概念があり、記憶、真実、アイデンティティ、そして他者との関係性といったテーマを深く掘り下げています。

彼は2000年に著書『太陽の門』でパレスチナ賞を受賞し、2007年にはフィクション部門でアル・オワイス賞を受賞するなど、その文学的功績は高く評価されています。小説の執筆に加え、3本の戯曲と2本の脚本も手掛けました。また、1993年から2009年までレバノンの日刊紙『アン=ナハル』の週刊文化付録『アル・ムルハク』の編集者を務め、中東、ヨーロッパ、アメリカの大学で教鞭をとるなど、多岐にわたるキャリアを展開しました。コリーは、レバノン内戦におけるレバノン国民運動への参加や、パレスチナ解放機構(PLO)との連携を通じて、社会・政治的な変革を追求する中道左派の立場から、パレスチナ人の苦難と人権問題を一貫して擁護し続けました。

2. 生涯

エリアス・コリーの生涯は、レバノンの激動の時代と深く結びついており、彼の個人的な経験が文学作品や政治的活動に大きな影響を与えました。

2.1. 幼少期と教育

エリアス・コリーは1948年7月12日、レバノンのベイルートにある主にキリスト教徒が居住するアシュラフィーヤ地区で、中産階級のギリシャ正教徒の家庭に生まれました。8歳でレバノンの小説家ジュルジー・ザイダンの作品を読み始め、後にそれが彼にイスラームとアラブの背景について多くを教えたと語っています。その後、コリーは古典アラビア語文学、アレクサンドル・プーシキンやアントン・チェーホフといったロシアの小説家による作品、そしてモダニズム文学に興味を持つようになりました。

1966年にベイルートのアル・ライ・アル・サレ高校で高校の卒業証書を取得しました。彼が卒業した当時、レバノンの知識人層はより分極化が進み、反対派グループは親パレスチナ的で急進的なアラブ民族主義の立場をとるようになっていました。その翌年の1967年、19歳だったコリーはヨルダンへ渡り、そこでパレスチナ難民キャンプを訪れ、パレスチナ解放機構(PLO)最大の抵抗組織であるファタハに入隊しました。彼は黒い九月事件でフセイン国王に対するクーデター未遂事件の余波で数千人のパレスチナ人が殺害または追放された後、ヨルダンを去りました。

コリーはレバノン大学で歴史を学び、1970年に卒業しました。1973年にはパリ大学で社会史の博士号を取得しました。

2.2. 政治的・社会的活動

レバノン内戦の開始時、コリーは主にムスリム支持者を持つ左翼の汎アラブ主義政党の連合体であるレバノン国民運動のメンバーとなりました。彼は内戦中に負傷し、一時的に失明しました。この経験は、彼の作品における暴力、記憶、そして人間の脆弱性の描写に深く影響を与えています。彼はパレスチナ人の権利とレバノンの民主化を求める活動に積極的に関与し、その思想は彼の文学作品にも色濃く反映されています。

2.3. 私生活と死去

コリーは妻のナジュラとの間に2人の子供をもうけました。晩年は健康状態が低下し、2024年9月15日にベイルートの病院で76歳で死去しました。彼の死は、アラブ文学界に大きな喪失感をもたらしました。

3. 経歴

エリアス・コリーは、作家、編集者、学者として多岐にわたるキャリアを築き、それぞれの活動が彼の思想形成と文学的表現に深く影響を与えました。

3.1. 文学活動

コリーは1975年に最初の小説『عن علاقات الدائرةアーン・イラーカート・アッ=ダーイラアラビア語』(『円の関係について』)を出版しました。1977年には、彼が当初、進歩的な変革の触媒となると考えていたレバノン内戦を舞台にした『الجبل الصغيرアル=ジャバル・アッ=サギールアラビア語』(『小さな山』)が続きました。その他の作品には、内戦の出来事を生き抜くベイルートへの地方からの移民を描いた『رحلة غاندي الصغيرリフラト・ガーンディー・アッ=サギールアラビア語』(『小さなガンディーの旅』)があります。

2000年に発表された『太陽の門』(باب الشمسバーブ・アッ=シャムスアラビア語)は、1948年のパレスチナ人の追放と逃亡以来のレバノンにおけるパレスチナ難民の生活を壮大なスケールで再話した作品です。この本は、記憶、真実、そして物語ることのアイデアを扱い、エジプトの監督ユースリー・ナスララによって同名の映画(2002年)に翻案されました。

『太陽の門』のヘブライ語訳が出版された後、イスラエルの新聞『イディオット・アハロノット』のインタビューで、コリーは次のように述べました。

「この本に取り組んでいたとき、私は『他者』が『私』の鏡であると発見しました。そして、私が半世紀にわたるパレスチナの経験について書いている以上、この経験をイスラエルの『他者』の鏡なしに読むことは不可能です。したがって、この小説を書くとき、私はパレスチナ人のステレオタイプだけでなく、アラブ文学、特にガッサーン・カナファーニーやエミール・ハビービーといったパレスチナ文学に現れるイスラエルのステレオタイプをも解体しようと多大な努力を払いました。イスラエル人は単なる警官や占領者ではなく、彼らもまた人間的な経験を持つ『他者』であり、私たちはその経験を読む必要があります。彼らの経験を読むことは、パレスチナの経験を読むことの鏡なのです。」

コリーの小説『يالوヤーローアラビア語』(2002年、2008年にアメリカの翻訳家ピーター・スルーによって英語に翻訳)は、レバノン内戦中の犯罪で告発された元民兵を描いています。彼はレバノンの司法制度における拷問の使用を描写しました。この作品のタイトルは、1967年の戦争中にイスラエルによって併合され、後に破壊されたパレスチナのアラブ人村ヤーローの名前に由来します。住民は全員追放され、そのほとんどがヨルダンへ移住しました。『カーカス・レビューズ』は、この本を「欺くほど複雑な」物語であり、「国も歴史も、あるいはアイデンティティさえも持たない男の容赦ない描写」と評しました。

コリーの小説は、政治的テーマと人間の行動の根源的な問いに対する複雑なアプローチで注目されます。彼の物語技法は、しばしば内的独白を伴い、時には意識の流れに近づくこともあります。近年の作品では、口語アラビア語の要素をかなり多く用いる傾向がありましたが、彼の小説の言語は主に現代標準アラビア語のままでした。対話における方言の使用は現代アラビア文学では比較的一般的ですが(例えば、ユースフ・イドリースの作品など)、コリーはそれを主要な物語の中にも使用しており、これは現代文学では珍しいことです。コリーはこの選択について、「公的な書かれた言語が話し言葉に開かれない限り、それは全体的な抑圧であり、話し言葉による社会経験が疎外されることを意味する」と説明しました。

3.2. 編集者としての活動

コリーは1972年に雑誌『マワキフ』の編集委員会に参加して以来、いくつかの編集職を務めました。彼は1975年から1979年まで、マフムード・ダルウィーシュと共同でパレスチナ解放機構の雑誌『شؤون فلسطينيةシュウーン・フィラスティーニーヤアラビア語』(『パレスチナ問題』)の編集者を務めました。1980年から1985年の間、コリーはベイルートの「アラブ研究財団」から出版されたシリーズ『ذاكرة الشعوبザーキラト・アッ=シュウーブアラビア語』(『人々の記憶』)の編集者として働きました。1980年代には、まず雑誌『アル・カルメル』の、次に『アッ=サフィール』の文化部門の編集長を務めました。コリーはまた、1992年から1998年までベイルート劇場の技術監督を務め、アイルール現代芸術祭の共同監督でもありました。

1992年から2009年まで、コリーはレバノンの日刊紙『アン=ナハル』の文化付録『アル・ムルハク』を編集しました。彼のリーダーシップの下、この雑誌は元レバノン首相ラフィーク・ハリーリーが主導したレバノンの内戦後の復興における議論の余地のある側面を批判しました。2019年の記事で、ハーレド・サギエは『アル・ムルハク』が「1990年代のレバノン文化界の大部分を占めることになる記憶をめぐる議論を開始する上で基礎的な役割を果たした」と書いています。

コリーの作品は、カタルーニャ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ヘブライ語、イタリア語、ポルトガル語、ルーマニア語、ノルウェー語、スペイン語、スウェーデン語に翻訳され出版されています。

3.3. 学術活動

コリーは多くの大学で教鞭をとりました。アメリカでは、ニューヨーク大学、ヒューストン大学、バークレー・カレッジ、シカゴ大学、コロンビア大学、ジョージタウン大学、ミネソタ大学、プリンストン大学などで教えました。また、フランスのポワティエ大学、イギリスのロンドン大学、ドイツのフンボルト大学ベルリン、スイスのチューリッヒ大学でも教えました。母国レバノンでは、ベイルート・アメリカン大学、レバノン・アメリカン大学、そして彼の母校であるレバノン大学で教鞭をとりました。

4. 著作

エリアス・コリーは多岐にわたるジャンルで作品を発表し、アラブ文学に大きな足跡を残しました。

4.1. 小説

- 1975年: 『عن علاقات الدائرةアーン・イラーカート・アッ=ダーイラアラビア語』

- 1977年: 『الجبل الصغيرアル=ジャバル・アッ=サギールアラビア語』(英語訳: 『Little Mountain』、1989年、マイア・タベット訳)

- 1981年: 『أبواب المدينةアブワーブ・アル=マディーナアラビア語』(英語訳: 『The Gates of the City』、1993年、ポーラ・ヘイダー訳)

- 1981年: 『الوجوه البيضاءアル=ウジューフ・アル=バイダーアラビア語』(英語訳: 『White Masks』、2010年、マイア・タベット訳)

- 1989年: 『رحلة غاندي الصغيرリフラト・ガーンディー・アッ=サギールアラビア語』(英語訳: 『The Journey of Little Gandhi』、1994年、ポーラ・ヘイダー訳)

- 1990年: 『عكا و الرحيلアッカー・ワ・アッ=ラヒールアラビア語』(ベイルートで発行)

- 1993年: 『مملكة الغرباءマムラカト・アル=グラバーアラビア語』(英語訳: 『The Kingdom of Strangers』、1996年、ポーラ・ヘイダー訳)

- 1994年: 『مجمع الأسرارマジュマア・アル=アシュラールアラビア語』

- 1998年: 『太陽の門』(باب الشمسバーブ・アッ=シャムスアラビア語、英語訳: 『Gate of the Sun』、2006年、ハンフリー・デイヴィス訳) - パレスチナ難民の経験、記憶、物語をテーマとする叙事詩的物語。

- 2000年: 『رائحة الصابونラーイハト・アッ=サーブーンアラビア語』

- 2002年: 『يالوヤーローアラビア語』(英語訳: 『Yalo』、2008年、ピーター・スルー訳、2009年、ハンフリー・デイヴィス訳) - レバノン内戦と司法制度における拷問を描写。

- 2007年: 『كأنها نائمةカアンナハー・ナーイマアラビア語』(英語訳: 『As Though She Were Sleeping』、2011年、ハンフリー・デイヴィス訳、2012年、マリリン・ブース訳)

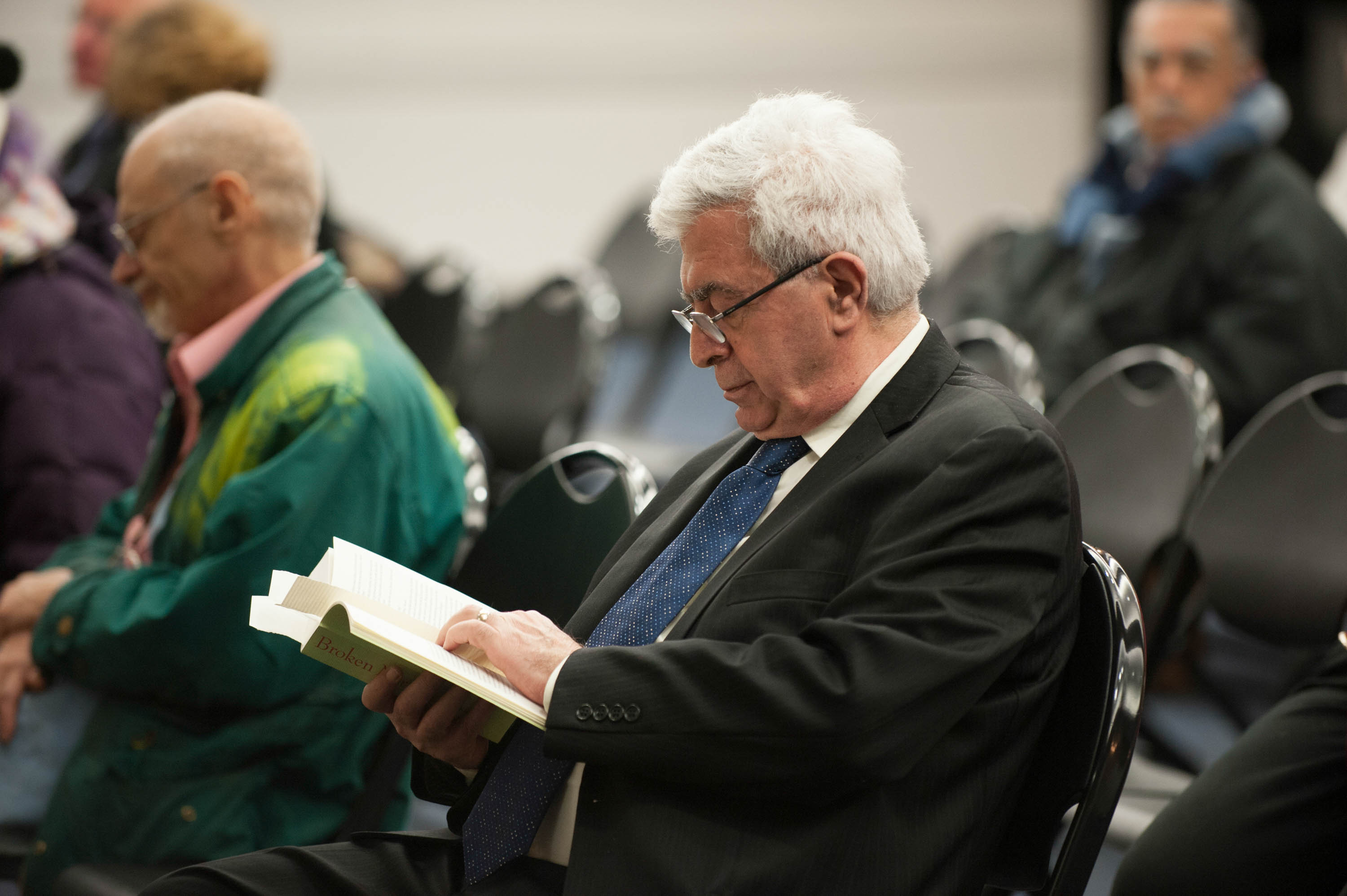

- 2012年: 『المرايا المكسورة: سينالكولアル=マラーヤ・アル=マクスーラ: シーナールコールアラビア語』(英語訳: 『Broken Mirrors: Sinocal』、2012年、ハンフリー・デイヴィス訳)

- 2016年: 『أولاد الغيتو- اسمي آدمアウラード・アル=ギートー - イスミー・アーダムアラビア語』(英語訳: 『Children of the Ghetto: My Name is Adam』、2018年、ハンフリー・デイヴィス訳)

- 2018年: 『أولاد الغيتو ٢: نجمة البحرアウラード・アル=ギートー 2: ナジュマト・アル=バハルアラビア語』(英語訳: 『Children of the Ghetto: Star of the Sea』、2024年、ハンフリー・デイヴィス訳)

- 2023年: 『أولاد الغيتو 3: رجلٌ يشبهنيアウラード・アル=ギートー 3: ラジュルン・ユシュビフニーアラビア語』

4.2. 文芸評論とその他の作品

- 短編集**

- 1984年: 『المبتدأ والخبرアル=ムブタダ・ワ・アル=ハバルアラビア語』(ベイルートで発行)

- 1990年: 『اللعبة الحقيقيةアル=ルアバ・アル=ハキーキーヤアラビア語』(ベイルートで発行)

- 文芸評論集**

- 1979年: 『دراسات في نقد الشعرディラーサート・フィー・ナクド・アッ=シイルアラビア語』(『詩の批評に関する研究』)

- 1982年: 『الذاكرة المفقودةアッ=ザーキラ・アル=マフクーダアラビア語』(『失われた記憶』)

- 1984年: 『تجربة البحث عن أفقタジュリバト・アル=バアス・アン・ウフクアラビア語』(『地平線を探す経験』)

- 1985年: 『زمن الاحتلالザマン・アル=イフティラールアラビア語』(『占領の時代』)

- 2023年: 『النكبة المستمرةアッ=ナクバ・アル=ムスタミッラアラビア語』(『持続するナクバ』) - 12のエッセイと記事のコンピレーション。

- 戯曲**

- 1993年: 『مذكرات أيوبムザキラート・アイユーブアラビア語』(『アイユーブの回想録』)

- 1995年: 『حبس الرملハブス・アッ=ラムルアラビア語』(ラビーフ・ムルエとの共同制作)

- 2000年: 『ثلاثة ملصقاتサラサト・ムルサカートアラビア語』(ラビーフ・ムルエとの共同制作)

- 脚本**

- 1992年: 『خارج الحياةハーリジュ・アル=ハヤーアラビア語』(マルーン・バグダーディーとの共同制作)

- 2002年: 『باب الشمسバーブ・アッ=シャムスアラビア語』(ユースリー・ナスララ、モハメド・スエイドとの共同制作)

5. 思想と理念

エリアス・コリーの作品を貫く中心的な思想は、「持続的なナクバ」という概念です。これは、1948年のパレスチナ人の追放と逃亡が単一の歴史的出来事ではなく、現在まで続く継続的な苦難と喪失のプロセスであるという認識に基づいています。彼の文学は、この「持続するナクバ」がパレスチナ人のアイデンティティ、記憶、そして彼らが世界とどのように関わるかに与える影響を深く探求しています。

コリーは、物語の中で「他者」が「自己」の鏡であるという考えを強調しました。彼は、パレスチナとイスラエルのステレオタイプを解体し、両者の人間的経験を理解することの重要性を説きました。これは、彼が小説『太陽の門』で、イスラエル側の視点も考慮に入れようとした姿勢に表れています。

また、コリーは、小説の主要な物語の中に口語アラビア語を積極的に取り入れるという、現代アラビア文学では珍しい手法を用いました。この選択は、彼が「公的な書かれた言語が話し言葉に開かれない限り、それは全体的な抑圧であり、話し言葉による社会経験が疎外されることを意味する」と説明したように、社会的に疎外された人々の声や経験を文学に取り込み、言語のヒエラルキーに挑戦するという彼の政治的・社会的な信念に根ざしています。彼の作品は、記憶の断片化、アイデンティティの喪失、そして真実の多義性を描くことで、読者に歴史と現代のパレスチナ問題に対する深い洞察を提供しました。

6. 受賞歴と栄誉

エリアス・コリーは、その文学的功績に対して数々の賞と栄誉を受けています。

- 2000年: 『太陽の門』(باب الشمسバーブ・アッ=シャムスアラビア語)に対しパレスチナ賞を受賞。

- 2007年: 「物語、小説、ドラマ」部門でアル・オワイス賞を受賞。

- 2008年: 『Comme si elle dormaitコム・スィ・エル・ドルメフランス語』(『まるで眠っているかのように』)に対しアラブ小説賞を受賞。

- 2016年: マフムード・ダルウィーシュ創造性賞を受賞。

7. 評価と影響

エリアス・コリーは、その革新的な文学作品と積極的な社会活動を通じて、アラブ文学界および現代思想に多大な影響を与えました。

7.1. 肯定的評価

コリーの作品は、その複雑な物語構造、深い心理描写、そして政治的テーマへの果敢な取り組みが高く評価されています。彼の小説は、ナクバやレバノン内戦といったアラブ世界の重要な歴史的出来事を、単なる記録ではなく、記憶、アイデンティティ、人間の苦悩といった普遍的なテーマと結びつけて描きました。特に『太陽の門』は、パレスチナ難民の経験を多角的に、かつ叙事詩的なスケールで描いた傑作として広く認識されています。彼の作品はアラブ文学の境界を押し広げ、新たな物語の可能性を示したとされています。

編集者としての活動、特に『アル・ムルハク』誌での役割は、レバノンの内戦後の復興期における「記憶をめぐる議論」を巻き起こす上で基礎的な役割を果たしました。彼は、権力者に対する批判的な視点を持ち、社会の周縁に追いやられた人々の声に耳を傾けることの重要性を常に強調しました。彼の作品が多くの言語に翻訳されたことは、アラブ文学の国際的な認知度向上にも貢献しました。

7.2. 批判と論争

エリアス・コリーの作品や言説に関して、特定の批判や社会的な論争が明確に示された情報源は提供されていません。しかし、彼の作品が内戦の傷跡やパレスチナ問題といったデリケートなテーマを扱っていること、また彼自身が政治的に積極的に関与してきた経緯から、その解釈や描写をめぐって様々な議論が生じる可能性はあります。例えば、彼のラフィーク・ハリーリー主導の復興政策に対する批判は、当時のレバノン社会で賛否両論を呼んだ可能性があります。しかし、具体的な批判の内容や、それが彼の文学的評価にどのように影響したかについては、本稿の範囲内の情報源からは詳述できません。