1. 生涯

エンシャクシュアンナの生涯と治世は、古代メソポタミアにおける覇権の変遷と、初期の都市国家間の激しい対立を象徴している。

1.1. 初期生涯と背景

エンシャクシュアンナは、ウルクを拠点としたウルク第2王朝に属する王である。彼の出自については、彼の名が刻まれた碑文から、父が「エリリナ」であったことが知られている。この「エリリナ」は、ウルの王エルルと同一人物である可能性が指摘されている。

シュメール王名表は彼をウルク第2王朝の最初の王として位置づけているが、この王名表のウルク第2王朝に関する記述は情報が乏しく、考古学的な発見によって多くの遺漏があることが判明している。そのため、現代の学術界では、彼の実際の即位順序や年代については見直しが進んでおり、後述するようにアッカド時代に比較的近い時期の王であったとする説が有力視されている。彼の前任者としては、ルガルキサルシであった可能性が挙げられている。

1.2. 治世と征服活動

エンシャクシュアンナの治世は、シュメール王名表によれば60年間に及ぶとされており、その期間は広範な軍事行動と領土拡大によって特徴づけられる。彼は周辺の都市国家を次々と征服し、あるいは同盟を結ぶことで、シュメール地方に強大な勢力を確立し、全シュメールに対する覇権を主張した。

彼の最も著名な軍事行動は、当時の有力国であったキシュとアクシャクに対する遠征である。ニップルで発見された石製の碗に刻まれた碑文には、この遠征の詳細が記されている。それによれば、「全国土の王エンリルのために、シュメールの主にして国土の王エンシャクシュアンナは、神々の命令を受けてキシュを略奪し、キシュの王エンビク・イシュタルを捕らえた。キシュの指導者とアクシャクの指導者は、両都市が破壊された後...彼らに戻ったが、彼は彼らの彫像、貴金属とラピスラズリ、木材、そして宝物を、ニップルの神エンリルに献納した」とある。この記述は、エンシャクシュアンナがキシュの王を捕虜とし、都市を徹底的に破壊したことを明確に示している。

考古学的にも、キシュの宮殿Aやプラノ・コンヴェックス建築物から発見されたEDIIIb(初期王朝時代IIIb期)の破壊層は、エンシャクシュアンナの軍事行動によるものと多くの学者が考えている。フェデリコ・ザイナは、キシュにおける考古学的証拠が「ED IIIb期末におけるキシュ市の広範な暴力的破壊」を裏付けていると指摘している。このキシュの破壊命令は、現存する記録上、**最初の都市破壊命令**とされており、その後の古代メソポタミアにおける戦争行為に大きな影響を与えたと考えられている。

北方への遠征に加えて、エンシャクシュアンナはアッカドも攻撃したことが知られている。彼の治世のある年名には「エン・シャクシュアナがアッカドを打ち破った年」と記録されており、この勝利は後にアッカド帝国が勃興する直前の出来事であったとされる。これらの征服活動によって、莫大な貢納物と富がエンシャクシュアンナの支配下にもたらされた。

2. 王号と称号

エンシャクシュアンナは、古代メソポタミアの王権概念において画期的な役割を果たしたことで知られている。彼は、**「国土の王」(en ki-en-gi lugal kalam-ma)**というシュメール語の王号を史上初めて採用した王である。

この称号は、𒂗 𒆠𒂗𒄀 𒈗 𒌦エン・キエンギ・ルガル・カラム・マシュメール語と表記され、「シュメールの主にして全国土の王」と翻訳される。一部の学説では、「ウルク地域のエン(祭司王)にしてウル地域のルガル(王)」という意味合いも含まれる可能性があると解釈されている。いずれにせよ、この称号は単一の都市国家の支配者にとどまらず、シュメール全土にわたる広範な覇権と権威を主張するものであった。

エンシャクシュアンナがこの新しい王号を創始したことは、その後のメソポタミア史における王権の発展に大きな影響を与えた。彼の称号は、後に「シュメールとアッカドの王」(lugal ki-en-gi ki-uri、𒈗 𒆠𒂗𒄀 𒆠𒌵ルガル・キエンギ・キウリシュメール語)という、メソポタミア全土の支配を意味するより有名な称号の先駆けとなった。

この「国土の王」という称号は、エンシャクシュアンナの後、シュメールの統一を試みたラガシュのルガルザゲシや、メソポタミア史上初の帝国を築いたアッカド帝国の創始者サルゴンといった強力な王たちによって踏襲された。これは、エンシャクシュアンナが打ち立てた王号が、単なる個人の栄誉に留まらず、広域支配を志向する政治思想の象徴として、後世の支配者たちに受け継がれていったことを示している。

3. 年代記上の問題と学説

エンシャクシュアンナの治世年代に関する位置づけは、古代メソポタミア史研究における主要な学術的議論の一つである。シュメール王名表 (Sumerian King List) によれば、彼はウルク第2王朝の最初の王であり、60年間在位したとされている。しかし、この王名表の編纂者はウルク第2王朝の王に関する情報が乏しく、記載にかなりの遺漏があることが考古学的発見によって明らかになっている。

かつては、新たに発見された王を単純にエンシャクシュアンナの後に挿入する形で王統譜が復元されていたが、近年の研究では、エンシャクシュアンナの時代に作成された行政文書と、後に続くアッカド帝国の創始者であるサルゴン王の治世中に作成された文書に同一人物が登場しているという指摘がなされている。さらに、エンシャクシュアンナ時代のシュメール語とサルゴン時代のシュメール語が、言語学的に大きな変化を見せていないことも指摘されており、両者の時代が比較的近接していた可能性が示唆されている。

これらの証拠から、シュメール王名表の記載順序は誤りであり、エンシャクシュアンナはウルク第2王朝の終盤、すなわちアッカド時代に極めて近い時代の王であるとする説が有力視されている。この学説の進展により、ルガルキサルシやルガルキギンネドゥドゥといった他のウルク第2王朝の王たちの即位順序を含め、ウルクの王統譜全体が大きく見直され、古代メソポタミアの年代論に新たな解釈がもたらされている。

4. 王位継承と政治的文脈

エンシャクシュアンナの死後、ウルクにおける彼の後継者については、ギリメシまたはルガルキギンネドゥドゥであった可能性がある。しかし、エンシャクシュアンナが築き上げたシュメール全土に対する覇権は、その直後にラガシュのエアンナトゥムへと移ったようである。これは、古代メソポタミアの初期王朝時代における覇権が、特定の王朝や都市に固定されず、軍事力や政治的駆け引きによって常に変動していたことを示している。

この時代のメソポタミアでは、都市国家間の覇権争いが激しく、同盟や対立が頻繁に発生していた。例えば、ウルクの王ルガルキギンネドゥドゥは、後にエアンナトゥムの後継者であるエンテメナと同盟を結び、ラガシュの主要なライバルであったウンマと対立した。これは、エンシャクシュアンナの治世後も、ウルクが地域の政治において重要な役割を果たし続けたことを示している。

キシュやアッカドといった他の有力な都市国家との軍事的対立は、この時代の政治状況を特徴づけており、エンシャクシュアンナの征服活動はその後の勢力均衡に大きな影響を与えた。彼の治世は、単一の都市国家が広範な地域に影響力を行使し、その後のメソポタミアにおけるより大規模な統一国家形成の萌芽を示した重要な時期であったと言える。

5. 碑文と遺物

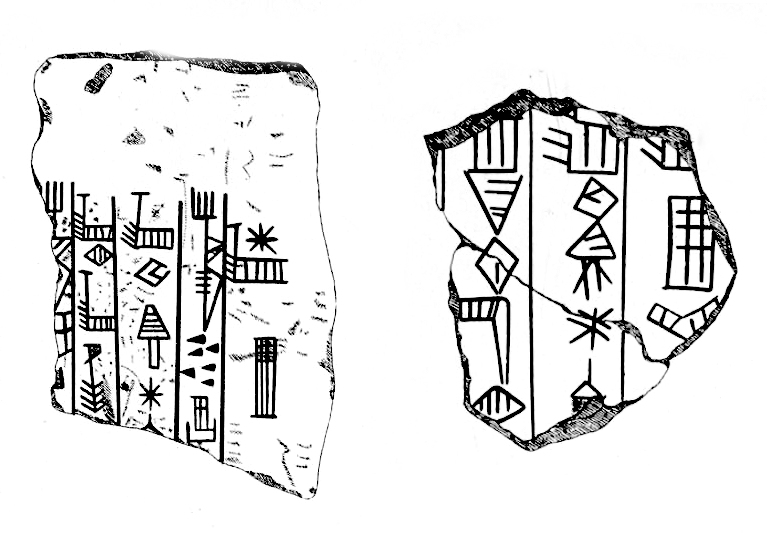

エンシャクシュアンナの名前が刻まれた複数の碑文や遺物が発見されており、彼の存在と業績を裏付ける重要な考古学的証拠となっている。これらの遺物は、彼の治世に関する貴重な情報を提供し、古代メソポタミアの歴史を再構築する上で不可欠な資料である。

特に著名なのは、現在ロシアのサンクトペテルブルクにあるエルミタージュ美術館に所蔵されている献納石板である。この石板には、以下のような内容が楔形文字で刻まれている。

:𒀭𒇽𒆪𒊏 / 𒂗𒊮

:「(未知の神)のために:エンシャクシュアンナ、シュメールの主にして全国土の王、エリリナの息子は、彼のために神殿を建てた。」

この碑文は、エンシャクシュアンナが「シュメールの主にして全国土の王」という称号を名乗っていたことを明確に示している。また、彼の父が「エリリナ」であったと記されており、このエリリナはウルの王エルルと同一人物である可能性が指摘されている。

これらの碑文は、彼の治世における宗教的活動や、彼の血統に関する貴重な情報を提供するだけでなく、当時の楔形文字の書式や言語の発展段階を知る上でも重要な資料となっている。

6. 評価

エンシャクシュアンナは、古代メソポタミアの歴史において、その軍事的業績、政治的革新性、そして後世への影響という点で、極めて重要な位置を占めている。

6.1. 歴史的意義と影響

エンシャクシュアンナの治世は、メソポタミアにおける覇権の概念を確立し、後の統一国家形成の基礎を築いた点で大きな歴史的意義を持つ。

まず、彼の軍事活動は、ハマジ、アッカド、キシュ、ニップルといった主要な都市国家を征服し、シュメール全土に対する覇権を確立したことで特筆される。特に、キシュに対する攻撃は、単なる征服に留まらず、都市の徹底的な破壊を伴うものであった。ニップルで発見された石板の碑文や、キシュの考古学的発掘で確認されたEDIIIb(初期王朝時代IIIb期)の破壊層は、この軍事行動の苛烈さを物語っている。このキシュの破壊命令は、現存する記録上、**最初の都市破壊命令**とされており、その後の古代メソポタミアにおける都市間戦争の激化と、戦争行為の性質に大きな影響を与えたと考えられる。

次に、彼は「国土の王」(en ki-en-gi lugal kalam-ma)という新しい王号を初めて名乗った。この称号は、単一の都市国家の支配者にとどまらず、シュメール全土を統治する広範な権威を主張するものであり、後のルガルザゲシやアッカド帝国の創始者サルゴンといった、メソポタミアの統一を志向する支配者たちに踏襲された。この王号の採用は、王権の概念が地域的な支配からより広範な領域支配へと発展していく転換点を示すものであり、その後のメソポタミア史における政治体制の形成に深い影響を与えた。

6.2. 批判と論争

エンシャクシュアンナの治世は、その歴史的意義とともに、いくつかの学術的な論争の対象となっている。

最も注目されるのは、キシュ市に対する**破壊命令**である。これは、現存する記録上、**最初の都市破壊命令**とされており、その倫理的側面や、古代の戦争における都市破壊の慣行がいつから始まったのかという点で、学術的な議論の対象となっている。この命令は、単なる征服ではなく、都市の徹底的な破壊を伴うものであり、その後のメソポタミアにおける都市間戦争の激化を示すものとして評価されることがある。この行為は、彼の軍事的成功の象徴であると同時に、その残虐性から批判的に論じられることもある。

また、彼の治世年代とシュメール王名表の記述との整合性についても、長年にわたる学術的な論争が存在する。王名表は彼をウルク第2王朝の最初の王としているが、近年の考古学的発見や言語学的分析(例えば、彼の時代の文書とアッカド帝国初期の文書との類似性)により、彼の治世はアッカド時代に非常に近い時期、すなわち王名表が示すよりもはるかに後の時代であったとする説が有力となっている。この年代論の再評価は、初期王朝時代の歴史解釈、特にウルクと他の都市国家との関係性、そしてメソポタミアの覇権の変遷に関する理解に大きな影響を与えている。これらの論争は、エンシャクシュアンナが単なる古代の王ではなく、その存在自体が古代メソポタミアの歴史を深く考察するための鍵となっていることを示している。