1. 概要

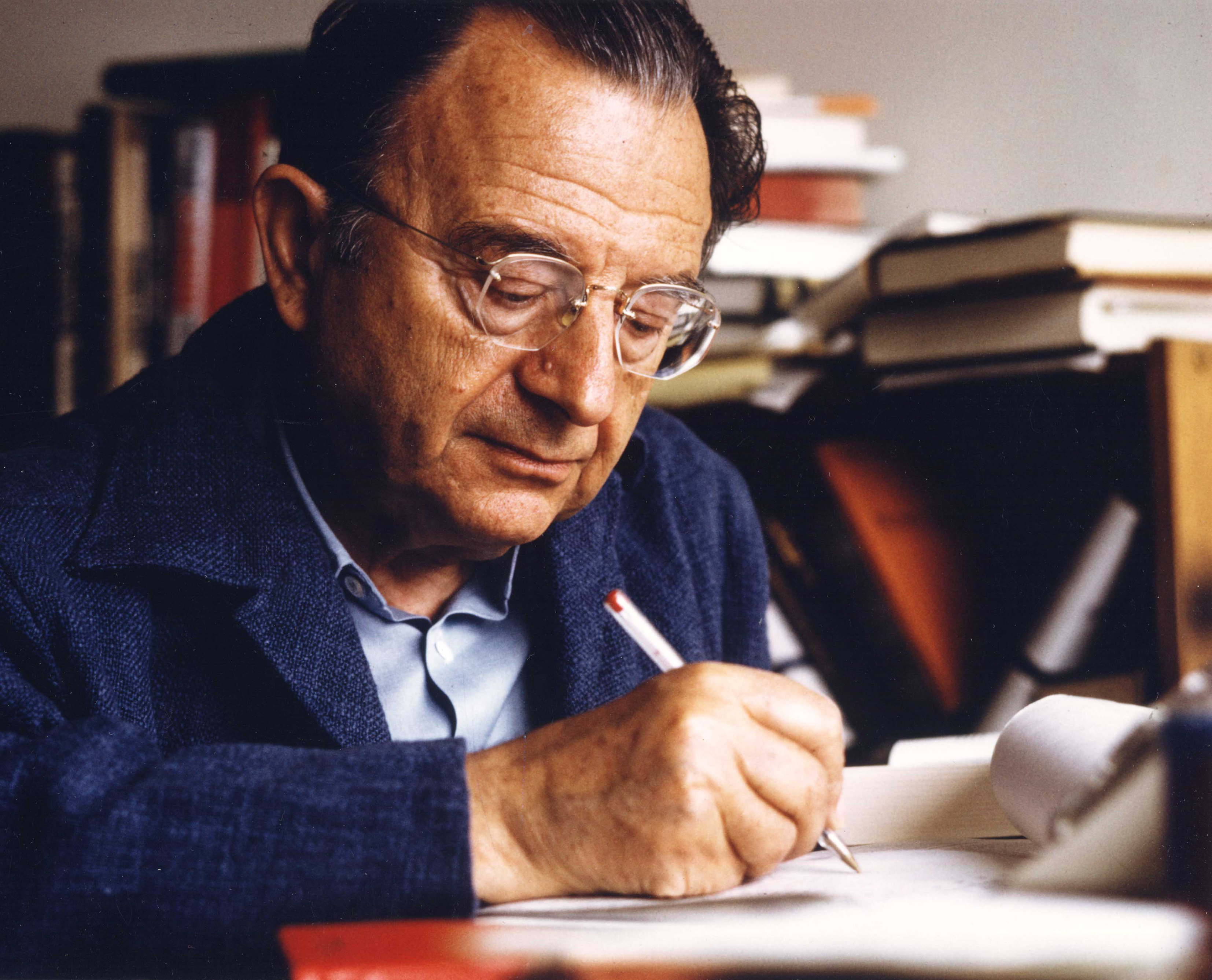

エーリヒ・フロム(Erich Seligmann Frommエーリヒ・ゼーリヒマン・フロムドイツ語)は、1900年から1980年にかけて活躍したドイツ系アメリカ人の社会心理学者、精神分析家、社会学者、人間主義哲学者、そして民主社会主義者である。ユダヤ系ドイツ人としてナチス政権から逃れアメリカ合衆国に移住し、ニューヨーク市のウィリアム・アランソン・ホワイト精神医学・精神分析・心理学研究所の創設者の一人であり、フランクフルト学派の批判理論と関連が深い。

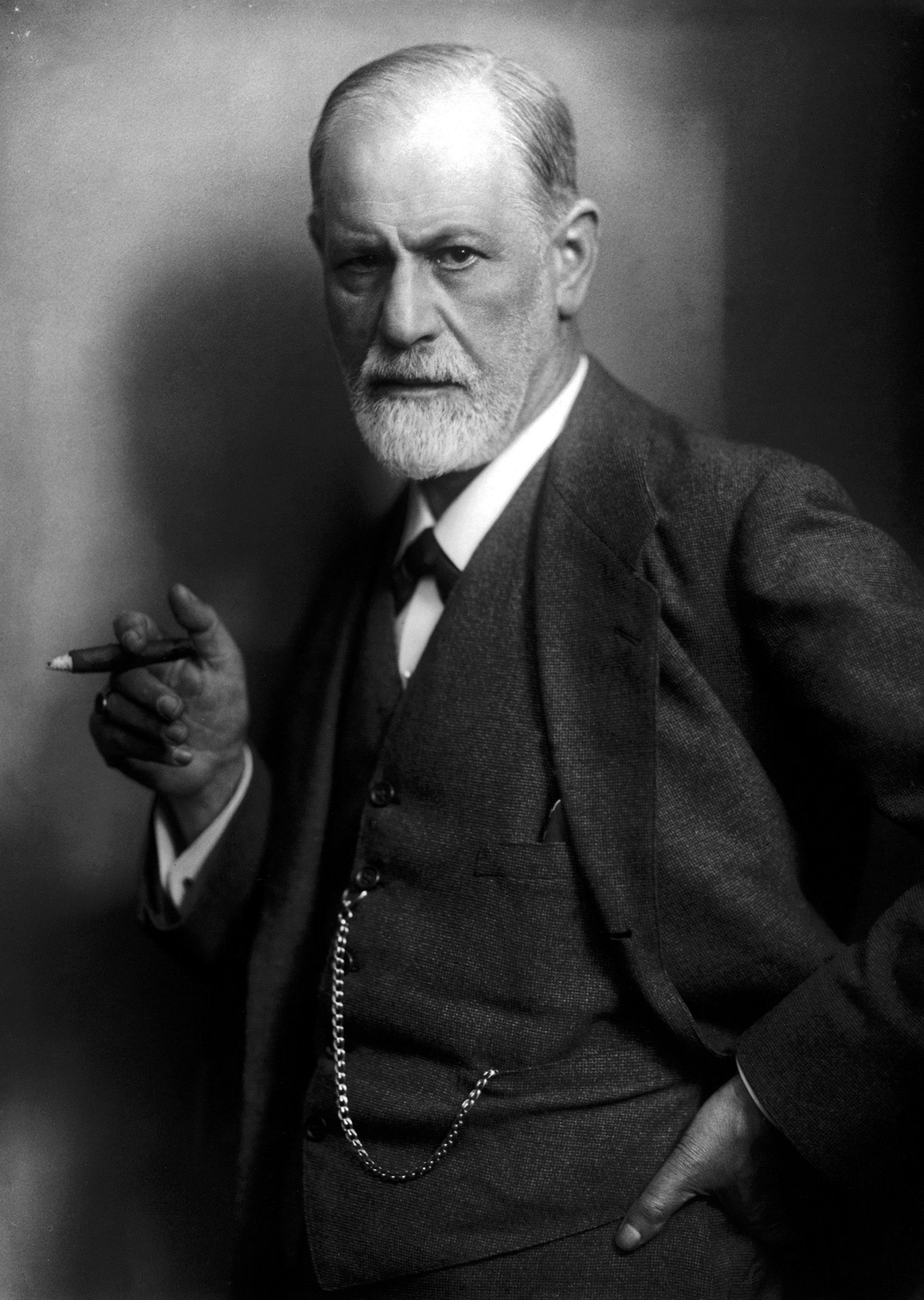

フロムの思想は、ジークムント・フロイトの精神分析とカール・マルクスの社会批判を独自に統合し、特に人間の「社会的性格」の形成に焦点を当てた。彼は、近代社会における個人の「自由からの逃走」を分析し、ファシズムや権威主義の心理学的起源を明らかにした。また、資本主義社会がもたらす疎外を批判し、人間性を尊重する人間主義的民主社会主義の実現を提唱した。フロムは、人間の幸福と成長を促す「生産的な生活」と「人道主義的倫理」を重視し、愛を単なる感情ではなく、他者への「配慮」「責任」「尊重」「知識」を伴う創造的な能力として捉えた。彼の著作は、心理学、社会学、哲学、社会批判の領域にわたる広範な影響を与え、特に人間性、社会正義、そして個人の自己実現というテーマを深く探求した。

2. 生涯

エーリヒ・フロムは、1900年3月23日にフランクフルト・アム・マインで、ユダヤ教正統派の家庭の一人息子として生まれた。彼の父親ナフタリ・フロムは内向的で成功しなかったワイン商人であり、母親ローザ(旧姓クラウス)はエネルギッシュでありながらも自己愛的で抑うつ的な性格であったため、フロムの幼少期は幸福なものではなかったとされている。12歳の時、彼は父親に深く執着していた才能ある美しい女性が、父親と離れることを拒んで自殺するという衝撃的な出来事を経験し、深く心を痛めた。

2.1. 幼少期と教育

フロムは1918年にフランクフルト大学で法学を2学期学んだ後、1919年の夏学期にはハイデルベルク大学に移り、社会学を学び始めた。ここでは、社会学者マックス・ヴェーバーの弟であるアルフレート・ヴェーバー、精神科医・哲学者カール・ヤスパース、そしてハインリヒ・リッケルトのもとで学んだ。1922年にはハイデルベルク大学で「ユダヤ法について」と題する論文で社会学の博士号を取得した。

この時期、フロムは宗教シオニズムのラビであるネヘミア・アントン・ノーベルの影響を受け、強くシオニズム運動に関与し、ユダヤ系の学生団体やその他のシオニスト組織で積極的に活動した。しかし、彼はすぐにシオニズムから離れ、それが自身の理想とする「普遍主義的なメシアニズムと人間主義」と矛盾すると述べた。1926年には正統派ユダヤ教の儀式を遵守するのをやめ、世俗的な聖典解釈へと傾倒していった。彼は若い頃からラビのJ・ホロヴィッツやサルマン・バルーク・ラビンコフ(ハバド・ハシディズム派のラビ)のもとでタルムードを学び、ハバドの創始者シュネーア・ザルマン・オブ・リアディによる『ターニャ』も研究した。また、フランクフルトではネヘミア・ノーベルやルートヴィヒ・クラウスのもとでも学んだ。フロムの父方の祖父と2人の曽祖父はラビであり、母方の大叔父は著名なタルムード学者であった。

2.2. 精神分析の訓練と初期のキャリア

1920年代半ば、フロムはハイデルベルクにあるフリーダ・ライヒマンの精神分析サナトリウムで精神分析家としての訓練を受けた。彼は1926年にフリーダ・ライヒマンと結婚したが、すぐに別居し、1942年に離婚した。1927年には自身の臨床診療を開始した。1930年にはフランクフルト社会研究所に加わり、精神分析の訓練を完了した。この時期、彼はミュンヘンや著名なベルリン精神分析研究所でも精神分析を学んだ。フロムは、ジークムント・フロイトの著作に人間の非合理性への答えを見出せるかもしれないと考えていたが、最終的には満足には至らなかった。

2.3. アメリカへの移住と学術活動

ナチスがドイツで政権を掌握した後、ユダヤ人であったフロムはまずジュネーヴに移り、その後1934年にはニューヨークのコロンビア大学に移住した。彼はカレン・ホーナイやハリー・スタック・サリヴァンと共に新フロイト派の精神分析思想の一員と見なされている。ホーナイとフロムは互いの思想に顕著な影響を与え合い、ホーナイはフロムに精神分析のいくつかの側面を、フロムはホーナイに社会学を解明した。彼らの関係は1930年代後半に終焉を迎えた。コロンビア大学を離れた後、フロムは1943年にワシントン精神医学スクールのニューヨーク支部設立に貢献し、1946年にはウィリアム・アランソン・ホワイト精神医学・精神分析・心理学研究所を共同設立した。彼は1941年から1949年までベニントン大学の教員を務め、1941年から1959年までニューヨークのニュースクール・フォー・ソーシャル・リサーチで講義を行った。

2.4. メキシコでの生活と晩年

1949年にメキシコシティへ移住したフロムは、メキシコ国立自治大学(UNAM)の教授となり、同大学医学部に精神分析部門を設立した。その間、1957年から1961年までミシガン州立大学で心理学教授として教鞭を執り、1962年以降はニューヨーク大学の芸術科学大学院で心理学の非常勤教授を務めた。彼は1965年に引退するまでUNAMで教え、1974年までメキシコ精神分析学会(SMP)で活動した。1974年にはメキシコシティからスイスのムラルトへ移り住み、1980年3月18日、80歳の誕生日を迎える5日前に自宅で死去した。この間も、フロムは自身の臨床診療を続け、一連の著作を発表した。フロムは無神論者であったと報じられているが、自身の立場を「非神論的神秘主義」と表現していた。

3. 思想と理論

フロムの著作は、1941年の画期的な著作『自由からの逃走』(イギリスでは『自由への恐怖』として知られる)を皮切りに、その哲学的・心理学的基盤と同様に、社会学的・政治学的評論としても注目された。『自由からの逃走』は、政治心理学の創設期の著作の一つと見なされている。1947年に初版が刊行された第二の重要著作『人間における自由:倫理の心理学への探求』は、『自由からの逃走』の思想を継続し、さらに豊かにした。これらの著作は、フロムの人間性格論の概要を示しており、それはフロムの人間本性論の自然な発展形であった。フロムの最も人気のある著作は、1956年に初版が刊行され国際的なベストセラーとなった『愛するということ』であり、これは『自由からの逃走』や『人間における自由』に見られる人間本性の理論的原則を要約し、補完するものであった。これらの原則は、フロムの他の主要な著作の多くで繰り返し取り上げられている。

フロムの世界観の中心には、タルムードとハシディズムの解釈があった。彼は若い頃にラビのJ・ホロヴィッツのもとで、後にハバド・ハシディズムのラビであるサルマン・バルーク・ラビンコフのもとでタルムードを学び始めた。ハイデルベルク大学で社会学の博士号取得を目指す一方で、ハバドの創始者シュネーア・ザルマン・オブ・リアディによる『ターニャ』も研究した。フロムはまた、フランクフルトでネヘミア・ノーベルやルートヴィヒ・クラウスのもとでも学んだ。フロムの父方の祖父と2人の曽祖父はラビであり、母方の大叔父は著名なタルムード学者であった。しかし、フロムは1926年に正統派ユダヤ教から離れ、聖書の理想を世俗的に解釈する方向へと転じた。

フロムの人間主義哲学の礎は、旧約聖書のアダムとエバがエデンの園から追放される物語の解釈にある。タルムードの知識を活かし、フロムは善悪を区別できることは一般的に美徳と見なされるが、聖書学者たちはアダムとエバが神に背き、「善悪の知識の木」から食べたことで「罪を犯した」と一般的に見なしていると指摘した。しかし、この点において伝統的な宗教的正統派から逸脱し、フロムは人間が独立した行動を取り、理性を用いて道徳的価値を確立することの美徳を「称賛」し、権威主義的な道徳的価値に固執することよりもこれを重視した。

権威主義的価値体系の単純な非難にとどまらず、フロムはアダムとエバの物語を、人類の進化と実存的苦悩の寓話的な説明として用いた。彼は、アダムとエバが知識の木から食べたとき、彼らは自然の一部でありながらも、自然から分離された存在として自己を認識するようになったと主張した。これが彼らが「裸」で「恥ずかしかった」理由である。彼らは人間へと進化し、自己、自身の死すべき運命、そして自然と社会の力に対する無力さを自覚するようになり、動物として本能的な、人間以前の存在であった時のように宇宙と一体ではもはやなかった。フロムによれば、この分離された人間の存在の自覚は罪悪感と羞恥心の源であり、この実存的二分法への解決策は、人間固有の愛と理性の力を発展させることに見出される。しかし、フロムは自身の愛の概念を、無思慮な「大衆的」な概念や「フロイト的な逆説的」な愛(後述のヘルベルト・マルクーゼによる批判を参照)とは区別した。

フロムは愛を感情ではなく、対人関係における創造性の能力であると考え、この創造的な能力を、一般的に「真の愛」の証と見なされる様々な形の自己愛性神経症やサディズム・マゾヒズム的傾向とは区別した。実際、フロムは「恋に落ちる」経験を、愛の真の性質を理解することの失敗の証拠であると見なした。彼は愛には常に「配慮」「責任」「尊重」「知識」という共通の要素があると信じていた。トーラーの知識を活かし、フロムはヨナがニネベの住民を彼らの罪の結果から救おうとしなかった物語を引用し、「配慮」と「責任」という性質がほとんどの人間関係で一般的に欠如しているという自身の信念を示した。フロムはまた、現代社会において、他者の自律性に対する「尊重」や、他者が本当に何を望み必要としているかについての客観的な「知識」を持っている人はほとんどいないと主張した。

フロムは自由を人間本性の一側面であり、我々がそれを受け入れるか、あるいは逃避するかのいずれかであると考えた。彼は、自由意志を受け入れることは健全である一方、逃避メカニズムを用いることで自由から逃避することは心理的葛藤の根源であると観察した。フロムは最も一般的な3つの逃避メカニズムを概説した。

- 機械的画一性:社会が好むとされる人格タイプに適合するために、自身の理想の自己を変えること。この過程で真の自己を失う。機械的画一性は、選択の負担を自己から社会へと転嫁する。

- 権威主義:自己の制御を他者に委ねること。自己の自由を他者に服従させることで、この行為は選択の自由をほぼ完全に排除する。

- 破壊性:自由から逃れるために、他者や世界全体を排除しようとするあらゆるプロセス。フロムは「世界の破壊は、私がそれに押し潰されるのを救うための、最後の、ほとんど絶望的な試みである」と述べた。

「バイオフィリア」(生命愛)という言葉は、フロムによって生産的な心理的志向と「状態」の記述として頻繁に用いられた。例えば、彼の著書『人間の心:善と悪の才能』の補遺で、フロムは自身の人間主義的信条の一部として次のように記した。

「私は、進歩を選択する人間が、彼のすべての人間的力を発展させることによって、新しい統一を見出すことができると信じる。これらは、単独で、あるいは共に提示され得る:生命愛、人類と自然への愛、そして独立と自由である。」

エーリヒ・フロムは以下の基本的な人間的欲求を提唱した。

| 欲求 | 説明 |

|---|---|

| 超越性 | 自身の同意なしに世界に投げ込まれた人間は、人や物を破壊したり創造したりすることで自身の本性を超越しなければならない。人間は悪意ある攻撃性、つまり生存以外の理由で殺すことによって破壊することもできるが、創造し、その創造物を大切にすることもできる。 |

| 根源性 | 根源性とは、根を張り、世界に再び安住の地を見つける必要性である。生産的な意味での根源性は、母親の安全を越えて成長し、外界との繋がりを確立することを可能にする。非生産的な戦略では、私たちは母親や母親の代わりの安全に固執し、そこから抜け出すことを恐れるようになる。 |

| アイデンティティの感覚 | アイデンティティの感覚への衝動は、非生産的には集団への同調として、生産的には個性として表現される。 |

| 準拠の枠組み | 世界とそこにおける私たちの位置を理解すること。 |

| 興奮と刺激 | 単に反応するのではなく、積極的に目標に向かって努力すること。 |

| 統一性 | 個人と「外側の自然および人間世界」との間の一体感。 |

| 有効性 | 達成感を味わう必要性。 |

フロムの「自由からの逃走」のテーゼは、以下の文章に集約されている。フロムが言及する「個別化された人間」とは、「第一の絆」(自然、家族など)に属するものが失われた人間、あるいは「~からの自由」と表現される人間を指す。

「個別化された人間と世界との関係にとって、唯一可能な、生産的な解決策は、彼のすべての人々との積極的な連帯と、自発的な活動、愛、そして仕事である。これらは彼を再び世界と結びつけるが、それは第一の絆によってではなく、自由で独立した個人としてである。しかし、もし経済的、社会的、政治的条件が、まさに述べた意味での個性の実現のための基盤を提供せず、同時に人々が彼らに安全を与えていた絆を失ってしまった場合、この遅れは自由を耐え難い重荷にする。それは疑念、意味と方向性を欠いた人生と同一になる。そして、たとえ個人から自由を奪うことになっても、不確実性からの解放を約束する服従や、ある種の人々と世界との関係へと逃避する強力な傾向が生じる。」

3.1. 5つの基本的な性格類型

フロムは著書『人間における自由』の中で「性格の志向性」について論じた。彼は、フロイトの性格理論(リビドー組織論)とは異なり、個人が世界と関係する方法を二つの側面から分析した。フロムは、人間が生きる過程で、1) 物事を獲得し同化する「同化」、そして 2) 人々に対して反応する「社会化」という二つの方法で世界と関係すると主張した。フロムはこれらの関係の仕方が本能的なものではなく、個人の生活の特殊な状況に対する反応であると考えた。また、人々は決して排他的に一つの性格類型に属するわけではないとも信じた。これらの関係の仕方が、基本的な性格志向性へと繋がる。

フロムは4つの非生産的な性格志向性(受容的、搾取的、貯蔵的、市場的)と、1つの生産的な性格志向性(生産的)を挙げている。受容的および搾取的志向性は、基本的に個人が他の人々とどのように関係するかを示すものであり、性格の社会化の属性である。貯蔵的志向性は、物質や価値を獲得し同化する性格特性である。市場的志向性は、現代における人間の状況への反応として生じる。現在の市場のニーズが価値を決定し、それは相対主義的な倫理である。対照的に、生産的志向性は客観的な倫理である。人類の実存的な闘争にもかかわらず、各人間は人生において愛、理性、生産的な仕事の可能性を秘めている。フロムは次のように書いている。「人間存在のパラドックスは、人間が同時に親密さと独立性を、他者との一体性と同時に自己の独自性と特殊性の保持を求めなければならないことである。...このパラドックス、そして人間の道徳的問題への答えは、生産性である。」

3.2. 他の著名な心理学者への影響

フロムの4つの非生産的性格類型は、イライアス・H・ポーター博士がカール・ロジャーズ博士と共同でシカゴ大学カウンセリングセンターで1953年から1955年にかけて行った心理測定テスト「パーソン・リレイテッドネス・テスト」によって検証された。フロムの4つの非生産的性格類型は、1967年にスチュアート・アトキンス、アラン・キャッチャー博士、イライアス・ポーター博士によって初めて発表された「LIFOテスト」や、1971年にイライアス・H・ポーター博士によって初めて発表された「ストレングス・デプロイメント・インベントリ」の基礎ともなった。フロムはまた、彼の教え子であるサリー・L・スミスにも影響を与え、彼女はワシントン・ラボ・スクールとボルチモア・ラボ・スクールの創設者となった。

3.3. 社会心理学(インドネシア語版からの追加情報)

エーリヒ・フロムは、ジークムント・フロイトが発展させた精神分析の支持者の一人だが、フロイトとは異なるいくつかの見解を持っていた。彼は、フロイトが人間の本能の一つとして「死の本能」を提唱したのに対し、人間にはバイオフィリア(生命愛)とネクロフィリア(死体愛)という二種類の自然な本能があると主張した。フロムはフランクフルト学派に精神分析を導入し、そのイデオロギー批判を強化した。彼は、現実が意識を決定する理由や、プロレタリアートがこの認識を失った経緯について説明した。フロムは、精神分析が人間の心の意識と具体的な物質的生活との関係を正確に説明できると考え、人間にとって最善の決定を下すのに役立つと述べた。しかし、彼は精神分析をシステムに適用することには反対した。その理由は、支配志向から生じる、あらゆるものを客体として扱う傾向があるためである。

3.4. 創造性(インドネシア語版からの追加情報)

フロムは、すべての種類の創造性が建設的であるわけではないと述べた。破壊的な創造性も存在し、その例として爆弾の製造を挙げた。爆撃による破壊は、この創造性の行為者であり提唱者である人間自身に降りかかる、と彼は指摘した。

3.5. 性格理論(インドネシア語版からの追加情報)

フロムは、哲学、精神分析、社会心理学の視点を融合させた性格理論を展開した。彼は、個人の性格は広範な歴史的力や出来事の影響によって決定されると主張した。異なる歴史的時代には異なる性格が形成される可能性があり、また特定の時代が必要とする特定の性格タイプが形成されることもあると信じた。

フロムは、健全な性格の特徴について記述した科学者の一人である。彼は、社会的環境の要求に応じて生産的に働き、愛に満ちた社会生活に参加できる個人が、正常または精神的に健全な個人であると定めた。フロムはまた、健全な性格は生産的な性格を持つ個人によっても特徴づけられると述べた。この性格には、潜在能力を開発する能力、愛し慈しむ態度、想像力、そして良好な自己認識が含まれる。

3.6. 攻撃性理論(インドネシア語版からの追加情報)

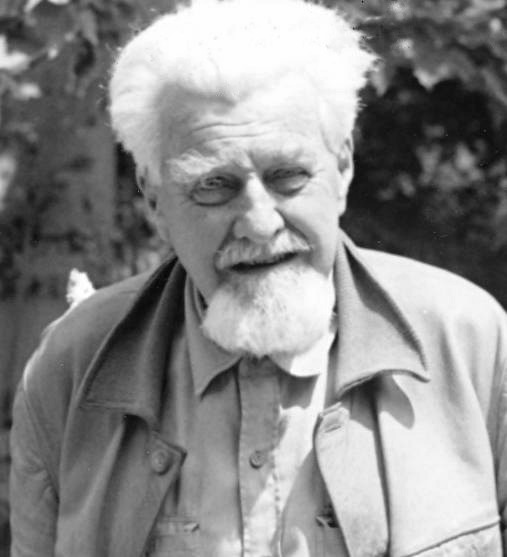

フロムが提唱した攻撃性理論は、コンラート・ローレンツの著書『攻撃』から大きな影響を受けている。フロムは、人間の攻撃的な態度は生来の本能であり、系統発生的に人間の中にプログラムされていると述べた。

3.7. 社会的・政治的哲学

フロムの最もよく知られた著作『自由からの逃走』は、個人が真の欲求であると考えられていた自由を手に入れた際に、権威と支配の源を求める人間の衝動に焦点を当てている。フロムは、近代の政治秩序と資本主義システムを批判し、中世の封建制から洞察を得ようとした。『自由からの逃走』の中で、彼は中世社会の成員に求められた個人の自由の欠如、厳格な構造、そして義務に価値を見出した。

「中世社会を近代社会と対比させる特徴は、個人の自由の欠如である...しかし全体として、人間は近代的な意味で自由ではなかったが、孤独でも孤立してもいなかった。誕生の瞬間から社会的世界において明確で不変かつ疑いのない位置を持っていたことで、人間は構造化された全体に根ざしており、それゆえ人生には疑念の余地も必要性もない意味があった...競争は比較的少なかった。人は特定の経済的地位に生まれつき、それは伝統によって定められた生計を保証し、同時に社会階層の上位者に対する経済的義務を伴っていた。」

フロムの社会および政治哲学の集大成は、1955年に出版された著書『正気の社会』である。この中で彼は人間主義的で民主社会主義を擁護した。主にカール・マルクスの初期の著作に基づき、フロムは自由の理想を再強調しようとした。この理想は、ほとんどのソビエトマルクス主義には見られず、リバタリアン社会主義者やリベラリズムの理論家の著作により頻繁に見られるものであった。フロムの社会主義は、西洋資本主義とソビエト共産主義の双方を拒絶した。彼はこれらを非人間的であり、事実上普遍的な現代の現象である疎外をもたらすものと見なした。彼は社会主義的ヒューマニズムの創始者の一人となり、マルクスの初期著作とその人間主義的メッセージをアメリカと西ヨーロッパの公衆に広めた。彼は1960年代のチェコスロバキア共産主義時代にミラン・マホヴェツらが組織したキリスト教マルクス主義者の知的対話グループに参加した。

1960年代初頭、フロムはマルクス主義思想を扱った2冊の著書(『マルクスの人間観』と『幻想の彼方:マルクスとフロイトとの出会い』)を出版した。1965年には、マルクス主義的人間主義者間の東西協力を促進するため、『社会主義的ヒューマニズム:国際シンポジウム』と題する一連の論文を出版した。1966年には、アメリカヒューマニスト協会から「ヒューマニスト・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた。

ある期間、フロムはアメリカ政治でも活動した。彼は1950年代半ばにアメリカ社会党に入党し、アメリカの政治思想におけるマッカーシズム的傾向に対抗する代替的な視点を提供するために尽力した。この代替的視点は、1961年の論文『人間は勝利するか?外交政策の事実と虚構に関する探求』で最もよく表現された。しかし、SANEの共同創設者として、フロムの最も強力な政治活動は国際平和運動にあり、核軍拡競争とベトナム戦争へのアメリカの関与に反対して戦った。ユージーン・マッカーシー上院議員の1968年民主党大統領候補指名に向けた敗北した活動を支持した後、フロムはアメリカの政治舞台からほぼ撤退したが、1974年にはアメリカ合衆国上院外交委員会が開催した公聴会のために『デタント政策に関する所見』と題する論文を執筆した。フロムは1979年にネリー・ザックス賞を受賞した。

3.7.1. 疎外(インドネシア語版からの追加情報)

エーリヒ・フロムは、人間が疎外された存在として生きる経験を説明するために「疎外(エイリアネーション)」という用語を導入した。彼は、人間が合理的な技術システムの結果として社会の中で疎外された状態にあると信じていた。この疎外により、個人は自分自身にとってさえ異質な存在であると感じるようになる。技術システムは、人間がもはや世界の中心であるとは考えなくさせ、人間の行動が自分自身の行為の結果であるとは見なさなくなる。行為や行動は、あたかも崇拝されるかのように従われるものとなる。フロムは、この疎外が人間の生活のほぼすべての分野で起こると述べた。それは自分自身との関係から始まり、他者との関係、食生活、仕事、そして国家との関係にまで及ぶ。フロムによれば、この疎外は、人間が人間的な欲求を満たすことができないことによっても引き起こされる。

3.7.2. 社会的性格(インドネシア語版からの追加情報)

フロムによれば、社会的性格は理論的にも一般的にも、生命エネルギーとエラン・ヴィタールを注入するシステムである。このエネルギー注入のプロセスは、個人が他の人間と良好な関係を築き、物質的な欲求を満たすために自然に適応することによって行われる。フロムによれば、この社会的性格は一つのシステムであるため、その特性は互いに関連し合っている。単一の特性の変化は、システム全体が変化した場合にのみ起こりうる。この社会的性格システムは、行動の基本的な基準となる。個人はそれぞれが持つ社会的性格によって区別される。一方、フロムは、この社会的性格における一般的な共通性は、基本的な生理学的条件であると述べている。

3.8. 宗教とスピリチュアリティ

フロムは無神論者であると報じられているが、自身の立場を「非神論的神秘主義」と表現していた。

3.8.1. 宗教の必要性(インドネシア語版からの追加情報)

フロムは、すべての人間は宗教に対する必要性を持っていると述べた。この必要性は、方向付けの枠組みとなる崇拝の対象への必要性に関わる。この文脈で、フロムは、愛が人間が宗教を理解する能力の枠組みとなるべきであり、人間は本質的に宗教的な存在であると主張した。

3.8.2. スピリチュアリティ(インドネシア語版からの追加情報)

フロムのスピリチュアリティに関する思想は、彼が異なる思想家たちと密接な関係を持ち、社会学、心理学、哲学といった多くの分野を専門とする学者であったため、特定するのが非常に難しい。フロム自身は、自身のスピリチュアリティを「非神論的神秘主義」と表現している。

3.8.3. 『汝ら神のごとくあらん:旧約聖書とその伝統の急進的解釈』

『汝ら神のごとくあらん:旧約聖書とその伝統の急進的解釈』(You Shall Be as Gods: A Radical Interpretation of the Old Testament and Its Tradition)は、1966年にニューヨーク市でファウセット・プレミア社から出版されたフロムの著作である。この本の「エピローグ」では、旧約聖書におけるユダヤ教の伝統における人間と神の概念について説明されている。彼は、この書において神の概念が四度変遷したと述べている。神は当初、絶対的な権力を持つ神と見なされた。その後、この見方は、神が自ら定めた原則に従う、憲法上の権力を持つ神へと変化した。次の概念の変遷では、神はもはや名前を持たない存在となり、最後の概念の変遷では、神は本質的な性質を全く持たない存在となった。

3.9. 教育哲学

3.9.1. 人格教育(インドネシア語版からの追加情報)

エーリヒ・フロムは、人格に対して人間主義的な見解を持っていた。彼は、人格は未完成な精神的状態であり、変化しうると述べた。その質の発展は、個人の環境のアイデンティティとなる社会的プロセスに適応すると考えた。

4. 主要な著作

フロムは生涯にわたり多くの重要な著作を発表し、その思想は心理学、社会学、哲学の各分野に大きな影響を与えた。

- 『自由からの逃走』(Escape from Freedom / The Fear of Freedom) (1941)

- ファシズムの勃興を心理学的に分析し、近代において発生した個人の自由がいかに権威主義とナチズムを生み出したのかを丁寧に記述している。サディズムやマゾヒズム、および権威主義を人間の自由からの「逃走のメカニズム」として分析し、現代において真のデモクラシーを保つための提言がなされている。「自由からの逃避のメカニズム」として破壊性と機械的画一性も指摘している。思考や感情や意思や欲求は個人の自発的なもの由来ではなく社会や他人による影響の大きさ、そして自分自身が自分自身によって思考し感じ意思・欲求することの難しさも指摘している。そして無意識による心理学によって社会的常識を破って個人や文化の分析をすることができると説く。政治心理学の先駆的な著作として広く知られている。

- 『人間における自由』(Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics) (1947)

- 前著に続いて人間性を破壊する権威主義と人間性を守り育てようとする人道主義に関する考察が進められる。人間は人道主義的な倫理を信奉して生産的に生きることができないとき、権威主義的理想に助けを求めようとすると論じる。

- 『夢の精神分析 忘れられた言語』(The Forgotten Language: An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales, and Myths) (1951)

- 『精神分析と宗教』(Psychoanalysis and Religion) (1950)

- 『正気の社会』(The Sane Society) (1955)

- 人間主義的で民主社会主義を擁護する内容。資本主義とソビエト共産主義を、非人間的であり、事実上普遍的な現代の現象である疎外をもたらすものとして批判している。

- 『愛するということ』(The Art of Loving) (1956)

- 第二次世界大戦後から第三次産業革命期における人間関係のジレンマを解説する。フロムは、このジレンマの原因が愛の誤った理解にあると指摘し、当時の社会が愛を幸福や平和の始まりではなく、失望や失敗の始まりと見なしていたと述べる。この著作は国際的なベストセラーとなった。

- 『フロイトの使命』(Sigmund Freud's Mission: An Analysis of his Personality and Influence) (1959)

- 『禅と精神分析』(Zen Buddhism and Psychoanalysis) (1960)

- 鈴木大拙、リチャード・デマルティーノとの共著。

- 『人間は勝利するか?外交政策における虚構と現実』(May Man Prevail? An Inquiry into the Facts and Fictions of Foreign Policy) (1961)

- 『マルクスの人間観』(Marx's Concept of Man) (1961)

- 『幻想の彼方:マルクスとフロイトとの出会い』(Beyond the Chains of Illusion: My Encounter with Marx and Freud) (1962)

- 『キリストの教義と宗教、心理学、文化に関するその他のエッセイ』(The Dogma of Christ and Other Essays on Religion, Psychology and Culture) (1963)

- 『人間の心:善と悪の才能』(The Heart of Man: Its Genius for Good and Evil) (1964)

- 『社会主義的ヒューマニズム:国際シンポジウム』(Socialist Humanism: An International Symposium) (1965)

- 編者として。

- 『汝ら神のごとくあらん:旧約聖書とその伝統の急進的解釈』(You Shall Be as Gods: A Radical Interpretation of the Old Testament and Its Tradition) (1966)

- 旧約聖書における人間と神の概念の急進的な解釈を提示。神の概念が絶対的権力を持つ存在から、自身の定めた原理に従う存在、そして名を持たない存在、最終的には本質的な性質を全く持たない存在へと四度変遷したと論じる。

- 『希望の革命:人間化された技術を目指して』(The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology) (1968)

- 『人間の本性』(The Nature of Man) (1968)

- 『精神分析の危機:フロイト、マルクス、社会心理学に関するエッセイ』(The Crisis of Psychoanalysis: Essays on Freud, Marx and Social Psychology) (1970)

- 『メキシコの村における社会的性格:社会精神分析学的研究』(Social Character in a Mexican Village: A Sociopsychoanalytic Study) (1970)

- マイケル・マッコビーとの共著。

- 『人間の破壊性:その解剖』(The Anatomy of Human Destructiveness) (1973)

- 『生きるということ』(To Have or To Be?) (1976)

- 『フロイト思想の偉大さと限界』(Greatness and Limitation of Freud's Thought) (1979)

- 『不服従とその他のエッセイ』(On Disobedience and Other Essays) (1981)

- 『ワイマール時代の労働者階級:心理学的・社会学的研究』(The Working Class in Weimar Germany: A Psychological and Sociological Study) (1984)

- 『人生と愛』(For the Love of Life) (1986)

- 『精神分析の修正』(The Revision of Psychoanalysis) (1992)

- 『存在の芸術』(The Art of Being) (1993)

- 『聴くということ:精神分析に関する最後のセミナー講義』(The Art of Listening) (1994)

- 『人間であることについて』(On Being Human) (1994)

- 『エーリヒ・フロムの真髄:持つこととあることの間の人生』(The Essential Erich Fromm: Life Between Being and Having) (1995)

- 『愛、セクシュアリティ、そして母権制:ジェンダーについて』(Love, Sexuality, and Matriarchy: About Gender) (1997)

- ライナー・フンク編集、序文。

- 『エーリヒ・フロム選集』(The Erich Fromm Reader) (1999)

- 『フロイトを超えて:個人から社会精神分析へ』(Beyond Freud: From Individual to Social Psychoanalysis) (2010)

- 『正常性の病理』(The Pathology of Normalcy) (2010)

5. 影響と評価

5.1. フランクフルト学派との関係

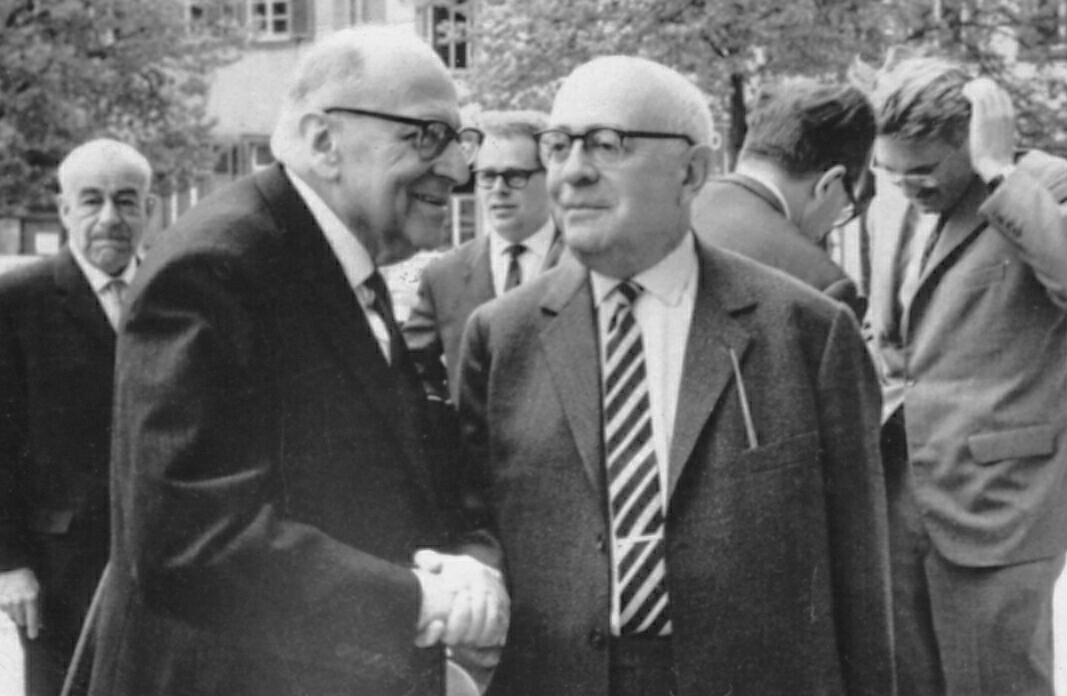

エーリヒ・フロムは批判理論のフランクフルト学派に属する重要な人物であった。彼の著作は哲学、社会学、精神分析学の分野にまたがっており、その学際的な学識は、マックス・ホルクハイマー、テオドール・アドルノ、ユルゲン・ハーバーマスといった他の主要なフランクフルト学派の思想家たちと並び称されるものである。彼は精神分析を導入することで、フランクフルト学派のイデオロギー批判を強化し、学派の発展に積極的に貢献した。また、フランクフルト学派の共同研究として『権威主義的パーソナリティ』の発表にも関わった。

5.2. 後世の思想への影響

フロムの人間主義、社会批判、そして精神分析的洞察は、後世の学者たちに大きな影響を与えた。彼の生命の価値観と人類の未来に関する創造的な思想は、多くの学問分野に生産的な議論をもたらした。

6. 批判

エーリヒ・フロムの思想に対しては、同時代の学者たちからいくつかの批判が提起されている。

- ヘルベルト・マルクーゼによる批判**: マルクーゼは自身の著書『エロスと文明』の中でフロムを批判し、フロムは当初急進的な理論家であったにもかかわらず、後に順応主義に転じたと述べた。マルクーゼはまた、フロムが彼の親しい同僚であるハリー・スタック・サリヴァンやカレン・ホーナイと同様に、フロイトのリビドー理論やその他の急進的な概念を取り除き、それによって精神分析を、現状を単に受け入れる理想主義的な倫理の集合体へと矮小化してしまったと指摘した。

これに対し、フロムは『正気の社会』と『人間の破壊性:その解剖』の両方で反論している。フロムは、フロイトが無意識の中心的な重要性を認識したことについては実質的な功績を認めるべきだと主張しつつも、フロイトが自己を本能と社会的統制の受動的な結果として描く自身の概念を物象化しがちであり、意志や多様性の余地が最小限であったと述べた。フロムは、マルクーゼのような後世の学者たちがこれらの概念をドグマとして受け入れたが、社会心理学はより動的な理論的および経験的アプローチを必要とすると主張した。

- ノーム・チョムスキーによる批判**: 公共知識人としてのフロムの左翼政治活動に関して、チョムスキーは「フロムの態度は好きだったが、彼の仕事はかなり表面的だと感じた」と述べている。