1. 概要

カナダは北アメリカ大陸北部に位置する広大な国土を持つ連邦立憲君主制国家であり、イギリス連邦の一員である。10の州と3の準州から構成され、首都はオタワに置かれている。総面積において世界第2位の広さを誇り、世界で最も長い海岸線を有する。その歴史は、数千年にわたる先住民の居住に始まり、16世紀以降のイギリス及びフランスによる植民地化を経て、1867年のカナダ連邦結成により自治領として成立した。その後、段階的にイギリスからの自治権を拡大し、1931年のウェストミンスター憲章、そして1982年のカナダ憲法制定によって完全な法的独立を達成した。

地理的には、西は太平洋、東は大西洋、北は北極海に面し、南部及び北西部でアメリカ合衆国と世界最長の陸上国境を接する。気候や地質は極めて多様性に富み、広大な国土の大部分は人口希薄地帯であるが、人口の大多数は南部の都市部に集中している。主要都市にはトロント、モントリオール、バンクーバーなどがある。

政治体制はウェストミンスター・システムに基づく議院内閣制を採り、カナダ国王(イギリス国王と同一人物)を元首とし、その代理である総督が首相を任命する。連邦レベルでは英語とフランス語が公用語とされている。

経済は高度に発展しており、豊富な天然資源と発達した国際貿易網に支えられ、世界有数の経済大国の一つに数えられる。アメリカ合衆国との経済的・文化的結びつきは非常に強い。カナダは先進国であり、国民一人当たりの所得水準は高く、政府の透明性、生活の質、経済競争力、教育、人権、男女共同参画など、多くの国際比較において高い評価を得ている。大規模な移民受け入れの結果、世界で最も民族的に多様で多文化主義的な国家の一つとなっている。

国際社会においては、ミドルパワーとして多国間主義と国際協調を重視し、平和維持活動や開発途上国援助に積極的に貢献してきた。G7、G20、北大西洋条約機構(NATO)、経済協力開発機構(OECD)、アジア太平洋経済協力(APEC)、国際連合など、多数の国際機関やフォーラムに参加している。

本稿では、カナダの国の成り立ち、歴史的経緯、地理的環境、政治構造、経済状況、社会の特徴、そして多様な文化について、中道左派・社会自由主義的な視点を反映し、特に民主主義の発展、人権の擁護、社会的公正の実現といった側面にも光を当てながら詳述する。

2. 国名

「カナダ」という国名は、現在のケベック・シティー周辺に居住していたイロコイ族の言葉で「村」または「集落」を意味する「カナタ」(kanataカナタlre)に由来するというのが最も広く受け入れられている説である。1535年、フランスの探検家ジャック・カルティエが先住民にスタダコナ村への道を尋ねた際、この言葉を聞き、その特定の村だけでなく、スタダコナの首長ドナコナが支配する地域全体を指す言葉として用いるようになった。1545年までには、ヨーロッパの書物や地図において、セントローレンス川沿いのこの小さな地域を「カナダ」と表記し始めた。

16世紀から18世紀初頭にかけて、「カナダ」はセントローレンス川沿いに広がるヌーベルフランスの一部を指した。イギリスによるヌーベルフランス征服後、この地域は1763年から1791年までケベック州として知られた。1791年、この地域はアッパー・カナダとローワー・カナダという2つのイギリス植民地に分割され、これらの植民地は総称して「ザ・カナダズ」と呼ばれた。1841年には両植民地が統合され、イギリスのカナダ州となった。

1867年の連邦結成に際し、1866年のロンドン会議において「カナダ」が新しい国の正式名称として採択され、「自治領」(Dominionドミニオン英語)の称号が与えられた。この「カナダ自治領」(Dominion of Canadaドミニオン・オブ・カナダ英語)という呼称は、1950年代頃までイギリスによって使用されていたが、イギリスはカナダを「イギリス連邦内の領域(realm of the Commonwealthレルム・オブ・ザ・コモンウェルス英語)」と見なすようになり、次第に使われなくなった。

カナダの憲法を完全にカナダの管理下に置いた1982年カナダ法では、国名として「カナダ」のみが言及されている。同年末には、国民の祝日である「ドミニオン・デー」(自治領の日)の名称が「カナダ・デー」に変更された。

日本では「加奈陀」と当て字表記され、略称として「加」が用いられることがある。

3. 歴史

カナダの歴史は、数万年前に遡る先住民の居住から始まり、ヨーロッパ人の到来と植民地化、国家形成、そして現代国家としての発展へと続く。特に、先住民族の権利回復運動、民主主義の確立、社会正義の実現に向けた努力は、カナダ史の重要な側面を形成している。

3.1. 先住民

ヨーロッパ人が到達する以前のカナダの地には、多様な先住民族が何千年にもわたって居住していた。考古学的証拠によれば、北米大陸における人類の最初の居住は、少なくとも14,000年前にシベリアからベーリング地峡を経由して移住してきた人々によって始まったとされる。カナダ国内では、ユーコン準州のオールド・クロウ平原やブルーフィッシュ洞窟などが最も古い居住遺跡として知られている。

これらの先住民社会は、永続的な定住地、農業、複雑な社会階層、広範な交易ネットワークを特徴としていた。15世紀末から16世紀初頭にかけてヨーロッパの探検家たちが到達した頃には、これらの文化の一部は既に衰退しており、その存在は考古学的調査によってのみ明らかにされている。現在のカナダにおける先住民族には、ファースト・ネーション、イヌイット、そして17世紀半ばにファースト・ネーションとヨーロッパ人入植者との結婚によって形成され、独自のアイデンティティを築いてきたメティスが含まれる。

ヨーロッパ人による最初の入植時の先住民の人口は、20万人から200万人の間と推定されているが、カナダ王立先住民委員会は50万人という数字を認めている。ヨーロッパ人の植民地化の結果、先住民の人口は40%から80%減少した。この人口減少は、先住民が免疫を持たなかったヨーロッパ由来の病気の伝播、毛皮貿易を巡る紛争、植民地当局や入植者との衝突、そして入植者による先住民の土地の収奪とそれに伴ういくつかの民族の自給自足経済の崩壊など、複数の要因によるものであった。

ヨーロッパ系カナダ人とファースト・ネーションおよびイヌイットとの初期の接触は、紛争がなかったわけではないが、比較的平和的であった。ファースト・ネーションとメティスは、カナダにおけるヨーロッパ植民地の発展において重要な役割を果たし、特に北アメリカの毛皮貿易において、ヨーロッパ人のクーリュール・デ・ボワやヴォヤジャーによる大陸探検を助けた。しかし、これらの初期の関係は、友好平和条約から、条約を通じた先住民の土地の収奪へと変化していった。18世紀後半から、ヨーロッパ系カナダ人は先住民に対し、西欧カナダ社会への同化を強要した。この入植者植民地主義は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて頂点に達した。

2008年、カナダ政府によって真実和解委員会が設立され、是正の時代が始まった。これには、文化的ジェノサイドの承認、和解合意、そして行方不明及び殺害された先住民女性の問題への取り組みなど、人種差別問題の改善が含まれている。

3.2. ヨーロッパ人の植民地化

カナダ東海岸を最初に探検したヨーロッパ人は、ノース人の探検家レイフ・エリクソンであると考えられている。西暦1000年頃、ノース人はニューファンドランド島北端のランス・オ・メドーに短期間の小規模な野営地を建設し、おそらく20年間ほど断続的に占有した。その後、1497年に航海士ジョン・カボットがイングランド王ヘンリー7世の名においてカナダの大西洋岸を探検し、領有を主張するまで、ヨーロッパ人による探検は行われなかった。

1534年、フランスの探検家ジャック・カルティエがセントローレンス湾を探検し、そこで7月24日に「フランス国王万歳」という言葉を刻んだ10 mの十字架を立て、フランス国王フランソワ1世の名においてヌーベルフランスの領有を宣言した。16世紀初頭には、バスク人やポルトガル人が先鞭をつけた航海技術を持つヨーロッパの船乗りたちが、大西洋岸に季節的な捕鯨や漁業の前哨基地を設けた。概して、大航海時代初期の入植地は、厳しい気候、交易路の航海の困難さ、スカンジナビアにおける競争相手の存在などが複合的に作用し、短命に終わったようである。

1583年、ハンフリー・ギルバート卿はイングランド女王エリザベス1世の国王大権により、ニューファンドランドのセントジョンズに北米初のイギリスの季節的野営地を設立した。1600年、フランスはセントローレンス川沿いのタドゥサックに最初の季節的交易所を設立した。フランスの探検家サミュエル・ド・シャンプランは1603年に到着し、1605年にポール・ロワイヤル、1608年にケベック・シティーにヨーロッパ人初の通年定住地を設立した。ヌーベルフランスの植民者のうち、カナディアンはセントローレンス川流域に広範囲に定住し、アカディア人は現在の沿海州に定住した。一方、毛皮商人とカトリック宣教師は五大湖、ハドソン湾、ミシシッピ川流域からルイジアナまで探検した。17世紀半ばには、北アメリカの毛皮貿易の支配を巡ってビーバー戦争が勃発した。

イギリスは1610年にニューファンドランド島に追加の入植地を設立し、南方には13植民地を設立した。1689年から1763年にかけて、植民地時代の北アメリカで4度の一連の戦争が勃発した。この時期の後期の戦争は、七年戦争の北アメリカ戦域を構成した。ノバスコシア本土は1713年のユトレヒト条約によってイギリスの支配下に入り、カナダとヌーベルフランスの大部分は七年戦争後の1763年にイギリスの支配下に入った。

3.3. イギリス領北アメリカ

1763年の宣言は、ファースト・ネーションの条約上の権利を確立し、ヌーベルフランスからケベック州を創設し、ケープブレトン島をノバスコシアに併合した。セントジョンズ島(現在のプリンスエドワードアイランド州)は1769年に独立した植民地となった。ケベックにおける紛争を回避するため、イギリス議会はケベック法を1774年に可決し、ケベックの領土を五大湖およびオハイオ渓谷まで拡大した。さらに重要なことに、ケベック法は、13植民地がイギリスの支配に対してますます扇動的になっていた時期に、ケベックに特別な自治権と自己統治権を与えた。これにより、フランス語、カトリック信仰、およびフランス民法が再確立され、13植民地とは対照的に独立運動の成長を阻止した。この宣言とケベック法は、逆に13植民地の多くの住民を怒らせ、アメリカ独立戦争に至る数年間の反イギリス感情をさらに煽ることになった。

アメリカ独立戦争の成功後、1783年のパリ条約は新たに形成されたアメリカ合衆国の独立を承認し、和平条件を設定し、五大湖以南およびミシシッピ川以東のイギリス領北アメリカの領土を新国家に割譲した。アメリカ独立戦争はまた、アメリカの独立に反対して戦った入植者であるロイヤリストの大規模な国外移住を引き起こした。多くはカナダ、特に大西洋カナダに移住し、彼らの到着は既存の領土の人口分布を変化させた。ニューブランズウィック州は、沿海州におけるロイヤリスト入植地の再編の一環としてノバスコシアから分割され、カナダ初の都市としてセントジョンが法人化されるに至った。中央カナダにおける英語を話すロイヤリストの流入に対応するため、1791年の憲法法はカナダ州をフランス語圏のローワー・カナダ(後のケベック州)と英語圏のアッパー・カナダ(後のオンタリオ)に分割し、それぞれに選挙で選ばれた立法議会を与えた。

両カナダは、アメリカ合衆国とイギリスとの間の米英戦争における主要な戦線となった。1815年に和平が成立し、国境に変更はなかった。移民はより高いレベルで再開され、1815年から1850年の間にイギリスから96万人以上が到着した。新たな到着者には、アイルランドのジャガイモ飢饉から逃れてきた難民や、ハイランド・クリアランスによって追われたスコットランド・ゲール語を話すスコットランド人が含まれていた。1891年以前にカナダに移住したヨーロッパ人の25%から33%が感染症で死亡した。

責任政府への希求は、失敗に終わった1837年の反乱を引き起こした。その後、ダラム報告は責任政府とフランス系カナダ人のイギリス文化への同化を勧告した。1840年の連合法は両カナダを統一されたカナダ州に併合し、1855年までにスペリオル湖以東のイギリス領北アメリカの全州に責任政府が設立された。1846年にイギリスとアメリカ合衆国がオレゴン条約に署名したことでオレゴン境界紛争は終結し、国境は北緯49度線に沿って西に延長された。これはバンクーバー島植民地(1849年)とブリティッシュコロンビア植民地(1858年)への道を開いた。英露間の1825年のサンクトペテルブルク条約は太平洋岸沿いの国境を確立したが、1867年のアメリカによるアラスカ購入後も、アラスカ・ユーコン間およびアラスカ・ブリティッシュコロンビア間の国境の正確な画定に関する紛争は続いた。

3.4. カナダ連邦の成立と領土拡大

3つの憲法会議を経て、1867年憲法法は1867年7月1日に正式にカナダ連邦を発足させ、当初はオンタリオ州、ケベック州、ノバスコシア州、ニューブランズウィック州の4州で構成された。カナダはルパート・ランドと北西領域を掌握してノースウエスト準州を形成したが、そこでメティスの不満がレッドリバーの反乱を引き起こし、1870年7月にマニトバ州が創設された。ブリティッシュコロンビア州とバンクーバー島(1866年に統一されていた)は、10年以内に州都ビクトリアまで延びる大陸横断鉄道の建設を条件に1871年に連邦に加盟し、プリンスエドワードアイランド州は1873年に加盟した。1898年、ノースウエスト準州におけるクロンダイク・ゴールドラッシュの最中、議会はユーコン準州を創設した。アルバータ州とサスカチュワン州は1905年に州となった。1871年から1896年の間に、カナダの人口のほぼ4分の1がアメリカ合衆国南部へ移住した。

西部を開拓し、ヨーロッパからの移民を奨励するため、カナダ政府は3本の大陸横断鉄道(カナダ太平洋鉄道を含む)の建設を後援し、入植を規制する自治領土地法を可決し、領土に対する権威を主張するために北西騎馬警察を設立した。この西部拡大と国家建設の時期は、多くのカナダ平原の先住民族を「インディアン居留地」へ追いやる結果となり、ヨーロッパ系民族のブロック入植の道を開いた。これにより、カナダ西部における平原バイソンは崩壊し、ヨーロッパの畜産農場と小麦畑が土地を支配するようになった。先住民族はバイソンと伝統的な狩猟地の喪失により、広範囲な飢饉と病気に苦しんだ。連邦政府は、先住民族が居留地へ移動することを条件に緊急援助を提供した。この時期、カナダはインディアン法を導入し、教育、政府、法的権利に関してファースト・ネーションに対する支配を拡大した。

3.5. 20世紀初頭

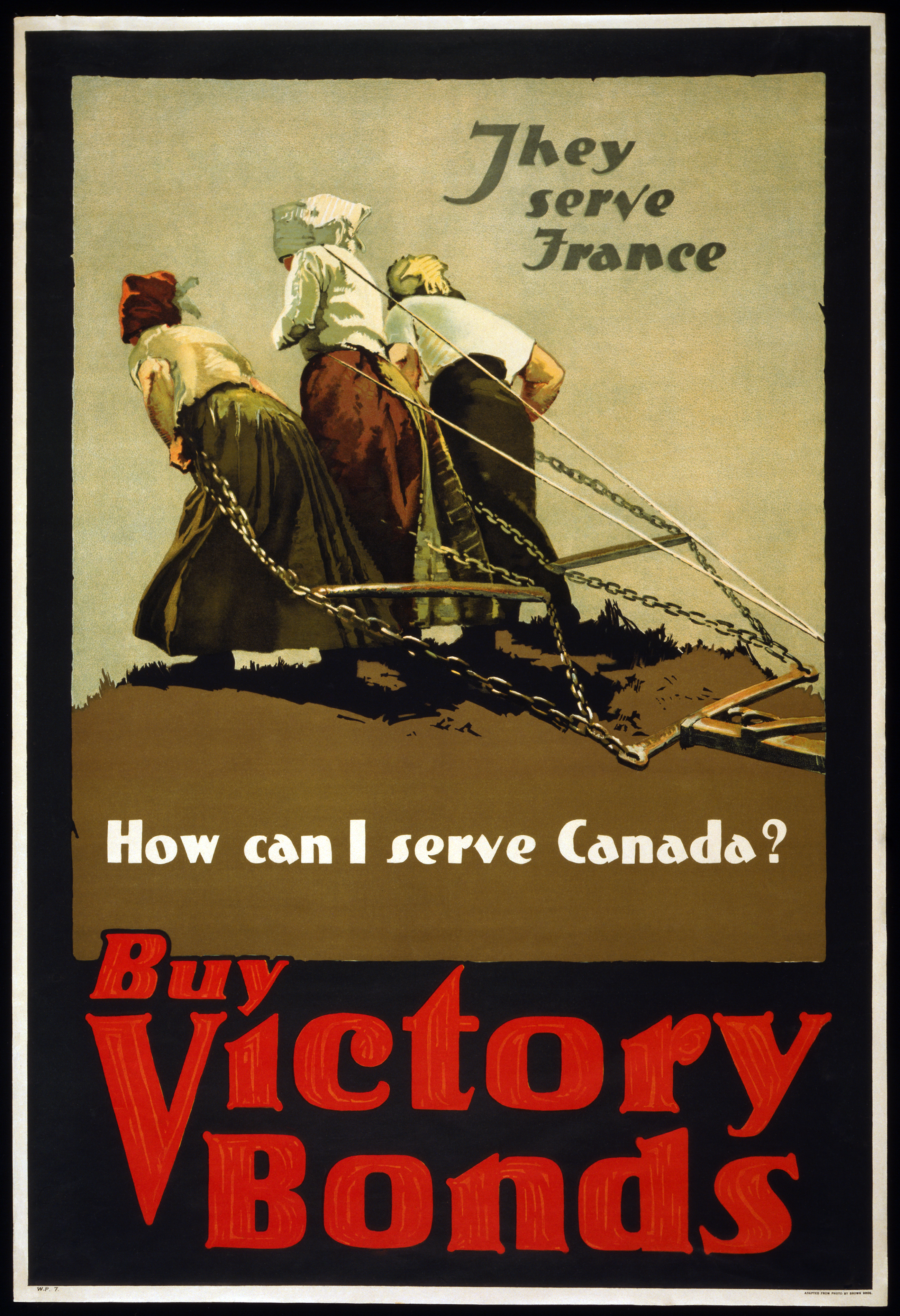

1867年の英領北アメリカ法の下では、イギリスが依然としてカナダの外交を管理していたため、1914年のイギリスの宣戦布告は自動的にカナダを第一次世界大戦に引き込んだ。西部戦線に送られた志願兵は、後にカナダ軍団の一部となり、ヴィミーリッジの戦いやその他の主要な戦闘で重要な役割を果たした。1917年の徴兵危機は、連合党内閣が軍の減少する現役兵員を徴兵で増強しようという提案に対し、フランス語を話すケベック州民からの激しい反対に直面したときに勃発した。1919年、カナダはイギリスから独立して国際連盟に加盟し、1931年ウェストミンスター憲章はカナダの独立を承認した。

1930年代初頭のカナダにおける大恐慌は経済の悪化をもたらし、国全体に困難をもたらした。この不況に対応して、サスカチュワン州の協同連邦党(CCF)は、1940年代から1950年代にかけて(トミー・ダグラスによって先駆的に導入された)福祉国家の多くの要素を導入した。ウィリアム・ライアン・マッケンジー・キング首相の助言に基づき、イギリスの7日後の1939年9月10日、国王ジョージ6世によってドイツへの宣戦布告が発効された。この遅延はカナダの独立性を強調するものであった。

最初のカナダ陸軍部隊は1939年12月にイギリスに到着した。全体として、第二次世界大戦中に100万人以上のカナダ人が軍務に服した。カナダ軍は、失敗に終わった1942年のディエップの戦い、連合軍のイタリア侵攻、ノルマンディー上陸作戦、ノルマンディーの戦い、そして1944年のスヘルデの戦いなど、戦争の多くの重要な戦闘で重要な役割を果たした。カナダは、占領下にあったオランダ王室に亡命先を提供し、ナチス・ドイツからの解放への主要な貢献でオランダから称賛されている。

カナダ経済は、カナダ、イギリス、中国、そしてソビエト連邦向けの軍需品を製造する産業によって戦争中に活況を呈した。1944年にケベックで再び徴兵危機があったにもかかわらず、カナダは大規模な軍隊と強力な経済をもって戦争を終結させた。

3.6. 現代

大恐慌の金融危機により、ニューファンドランド自治領は1934年に責任政府を放棄し、イギリス総督が統治する王室属領となった。2度の住民投票の後、ニューファンドランド住民は1949年に州としてカナダへの参加を投票で決定した。

戦後のカナダの経済成長は、歴代自由党政権の政策と相まって、新たなカナダ人としてのアイデンティティの出現につながり、1965年のカエデの葉の旗の採択、1969年の公用語(英語とフランス語)の二言語使用の実施、そして1971年の公的多文化主義の制度化によって特徴づけられた。メディケア、カナダ年金制度、カナダ学生ローンなどの社会民主主義的なプログラムも導入されたが、特にケベック州とアルバータ州の州政府は、これらの多くを自分たちの管轄権への侵害として反対した。

最終的に、一連の憲法会議の結果、1982年のカナダ法が制定され、イギリスからのカナダ憲法の本国送還と同時に『カナダ権利と自由憲章』が創設された。カナダは独自の君主制の下で独立国家としての完全な主権を確立した。1999年、ヌナブト準州は連邦政府との一連の交渉の後、カナダの3番目の準州となった。

同時に、ケベック州は1960年代の静かなる革命を通じて深刻な社会的・経済的変化を経験し、世俗的なナショナリスト運動が生まれた。急進的なケベック解放戦線(FLQ)は1970年に一連の爆破事件と誘拐事件でオクトーバー・クライシスを引き起こし、主権派のケベック党は1976年に選挙で選ばれ、1980年に主権連合に関する住民投票を組織したが失敗に終わった。ミーチレーク合意を通じてケベック・ナショナリズムを憲法上受け入れようとする試みは1990年に失敗した。これにより、ケベックにブロック・ケベコワが形成され、西部ではカナダ改革党が活気づいた。1995年には2度目の住民投票が行われ、主権は50.6%対49.4%という僅差で否決された。1997年、最高裁判所は、ある州による一方的な分離は違憲であるとの判決を下し、連邦からの交渉による離脱の条件を概説する明確化法が議会で可決された。

ケベック主権の問題に加えて、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、カナダ社会を揺るがす多くの危機が発生した。これらには、カナダ史上最大の大量殺人事件である1985年のエア・インディア182便爆破事件、女子学生を標的とした大学銃撃事件である1989年のエコール・ポリテクニーク虐殺事件、そして1990年のオカ危機が含まれ、これは州政府と先住民グループとの間の一連の暴力的な対立の最初のものとなった。カナダは1990年に湾岸戦争に参加し、1990年代にはいくつかの平和維持活動に積極的に参加した。これには、ユーゴスラビア紛争中およびその後のバルカン半島での活動や、ソマリアでの活動が含まれ、後者は「カナダ軍の歴史における最も暗い時代」と評される事件を引き起こした。カナダは2001年にアフガニスタンに軍隊を派遣し、これは1950年代初頭の朝鮮戦争以来、単一の軍事任務としてはカナダ人の死者数が最も多いものとなった。

2011年、カナダ軍はリビア内戦へのNATO主導の介入に参加し、2010年代半ばにはイラクにおけるイスラム国の反乱との戦いにも関与するようになった。カナダは2017年に建国150周年を祝ったが、その3年後の2020年1月27日にCOVID-19のパンデミックが始まり、広範な社会的・経済的混乱が生じた。2021年、旧カナダインディアン寄宿学校の跡地近くで、数百人の先住民のものと思われる墓が発見された。1828年から1997年まで様々なキリスト教会によって運営され、カナダ政府から資金提供を受けていたこれらの寄宿学校は、先住民の子供たちをユーロカナダ文化に同化させようとした。

4. 地理

カナダは北アメリカ大陸の北部に位置し、総面積(水域を含む)において世界で2番目に大きな国である。陸地面積だけでは、世界最大の淡水湖面積を持つため、カナダは第4位となる。東の大西洋から北の北極海、西の太平洋へと広がる国土は、998.47 万 km2の領域を包含する。カナダはまた広大な海洋領域を有し、世界最長の海岸線(24.30 万 km)を持つ。アメリカ合衆国との世界最大の陸上国境(アメリカ合衆国本土48州経由でNaN 京 km、アラスカ州経由でNaN 京 km、総延長8891 km)を共有するほか、カナダは北東のハンス島でグリーンランド(したがってデンマーク王国)と陸上国境を、南東ではフランスの海外領土であるサンピエール島・ミクロン島と海上境界線を共有する。カナダはまた、世界最北の居住地であるエルズミーア島北端のカナダ軍アラート基地(北緯82.5度)を有し、これは北極点から817 kmの距離にある。緯度において、カナダの最北端の陸地はヌナブト準州のコロンビア岬(北緯83度6分41秒)であり、最南端はエリー湖のミドル島(北緯41度40分53秒)である。経度において、カナダの陸地はニューファンドランド州のスピア岬(西経52度37分)からユーコン準州のセイントイライアス山(西経141度)まで広がる。

カナダは、カナダ楯状地、内陸平野、五大湖・セントローレンス低地、アパラチア地域、西部コルディレラ山系、ハドソン湾低地、そして北極諸島の7つの地形地域に区分できる。北方林が国土全体に広がり、北部北極地域やロッキー山脈を通じて氷が顕著であり、南西部の比較的平坦なカナダ平原は生産的な農業を可能にしている。五大湖はセントローレンス川(南東部)に注ぎ込み、その低地はカナダの経済生産高の多くを担っている。カナダには200万以上の湖があり、そのうち563湖は100 km2より大きく、世界の淡水の多くを擁している。カナダ・ロッキー山脈、海岸山脈、そして北極コルディレラ山系にも淡水氷河が存在する。カナダは地質学的に活発であり、多くの地震や潜在的に活動的な火山がある。

北極圏を含む寒冷地が多いため、人の住める地域は総面積に比して少なく、人口密度は1平方キロメートルあたり3.2人である。カナダ人の80%はアメリカ合衆国との国境から200 km以内に住んでおり、人口の約40%がオンタリオ州に集中している。人口が最も多い地域は五大湖、セントローレンス川周辺である。大半のカナダ人は、アメリカ合衆国とカナダ国境線に沿って約500 km幅の細長い帯状に住んでおり、それより北は人口が極端に少ない。

4.1. 気候

カナダ全土の平均的な冬と夏の最高気温は地域によって異なる。国土の多くの地域、特に内陸部とプレーリー州では冬が厳しく、そこでは大陸性気候が見られ、日平均気温は摂氏マイナス15度(-15 °C)近くになるが、厳しいウィンドチルを伴うと摂氏マイナス40度(-40 °C)以下に下がることもある。沿岸部以外の地域では、雪がほぼ6ヶ月間地面を覆うことがあり、北部の一部では雪が一年中残ることもある。沿岸部のブリティッシュコロンビア州は温暖な気候で、冬は穏やかで雨が多い。東海岸と西海岸では、平均最高気温は一般的に摂氏20度台前半(華氏70度台)であるが、両海岸の間では、夏の平均最高気温は摂氏25度から30度(25 °Cから30 °C)の範囲であり、一部の内陸部では気温が摂氏40度(40 °C)を超えることもある。カナダ国内における最高気温極値は2021年6月29日にリットン (ブリティッシュコロンビア州)で観測された49.6 °Cで、これは地球上では北緯45度線以北とヨーロッパと南アメリカのどの地点よりも高い気温となっている。最低気温極値はユーコン準州の{{仮リンク|スナグ|en|Snag, Yukon}}で観測された氷点下63 °Cであり、これはアメリカ大陸で最も低い気温である。

カナダ北部の大部分は氷と永久凍土で覆われている。永久凍土の将来は不確かである。なぜなら、カナダの気候変動の結果として、北極圏は地球全体の平均の3倍の速さで温暖化しているからである。1948年以来、カナダの陸地上の年間平均気温は1.7 °C上昇し、地域によって1.1 °Cから2.3 °Cの範囲で変化している。温暖化の速度は北部とプレーリー州でより高くなっている。カナダ南部では、カナダとアメリカ合衆国の両方からの大気汚染(金属精錬、発電用の石炭燃焼、自動車排出ガスによる)が酸性雨を引き起こし、水路、森林の成長、農業生産性に深刻な影響を与えている。カナダは世界最大の温室効果ガス排出国の一つであり、1990年から2022年の間に排出量は16.5%増加した。

| 平年値 (月単位) | 太平洋岸 | 西部 | 中部 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ビクトリア | バンクーバー | プリンスルパート | カムループス | カルガリー | エドモントン | フォートマクマレー | サスカトゥーン | ウィニペグ | チャーチル | サンダーベイ | ||

| 気候区分 | Cfb | Cfb | Cfb | BSk | BSk | Dfb | Dfb | BSk/Dfb | Dfb | Dfc | Dfb | |

| 平均 気温 (°C) | 最暖月 | 16.9 °C (7月) | 18 °C (7,8月) | 13.8 °C (8月) | 21.5 °C (7月) | 16.5 °C (7月) | 17.7 °C (7月) | 17.1 °C (7月) | 18.5 °C (7月) | 19.7 °C (7月) | 12.7 °C (7月) | 17.7 °C (7月) |

| 最寒月 | 4.6 °C (1月) | 4.1 °C (1月) | 2.4 °C (1月) | -2.8 °C (1月) | -7.1 °C (1月) | -10.4 °C (1月) | -17.4 °C (1月) | -15.5 °C (1月) | -16.4 °C (1月) | -26 °C (1月) | -14.3 °C (1月) | |

| 降水量 (mm) | 最多月 | 152.6 mm (11月) | 188.9 mm (11月) | 373.6 mm (10月) | 37.4 mm (6月) | 94 mm (6月) | 93.8 mm (7月) | 80.7 mm (7月) | 65.8 mm (6月) | 90 mm (6月) | 69.9 mm (9月) | 89.5 mm (8月) |

| 最少月 | 17.9 mm (7月) | 35.6 mm (7月) | 108.8 mm (6月) | 12.4 mm (2月) | 9.4 mm (1,2月) | 12 mm (2月) | 13.2 mm (2月) | 8.8 mm (2月) | 13.8 mm (2月) | 16.6 mm (2月) | 20.5 mm (2月) | |

| 平年値 (月単位) | 東部 | 大西洋岸 | 北部 | |||||||||

| トロント | オタワ | モントリオール | ケベックシティ | ラブラドール・シティ | ハリファックス | セントジョンズ | ホワイトホース | イエローナイフ | イカルイト | ユーリカ | ||

| 気候区分 | Dfa | Dfb | Dfb | Dfb | Dfb | Dfb | Dfb | Dfc | Dfc | ET | ET | |

| 平均 気温 (°C) | 最暖月 | 21.5 °C (7月) | 21 °C (7月) | 21.2 °C (7月) | 19.3 °C (7月) | 13.8 °C (7月) | 18.8 °C (7月) | 16.1 °C (8月) | 14.3 °C (7月) | 17 °C (7月) | 8.2 °C (7月) | 6.1 °C (7月) |

| 最寒月 | -5.5 °C (1月) | -10.3 °C (1月) | -9.7 °C (1月) | -12.8 °C (1月) | -22.2 °C (1月) | -5.9 °C (1月) | -4.9 °C (2月) | -15.2 °C (1月) | -25.6 °C (1月) | -27.5 °C (1月) | -37.4 °C (2月) | |

| 降水量 (mm) | 最多月 | 78.1 mm (8月) | 92.8 mm (6月) | 96.4 mm (11月) | 121.4 mm (7月) | 113.9 mm (7月) | 154.2 mm (11月) | 164.8 mm (12月) | 38.1 mm (7月) | 40.8 mm (7月) | 69.5 mm (8月) | 16.1 mm (8月) |

| 最少月 | 47.7 mm (2月) | 54.3 mm (2月) | 62.7 mm (2月) | 74.5 mm (2月) | 40.3 mm (2月) | 93.5 mm (8月) | 91.6 mm (7月) | 7 mm (4月) | 11.3 mm (4月) | 18.7 mm (2,3月) | 2.2 mm (3月) | |

4.2. 生物多様性

カナダは15の陸上エコゾーンと5つの海洋エコゾーンに分けられる。これらのエコゾーンには、カナダの野生生物として分類された8万種以上が含まれ、同数の種がまだ正式に認識または発見されていない。カナダは他の国と比較して固有種の割合が低いが、人間の活動、外来種、および国内の環境問題により、現在800種以上の種が絶滅の危機に瀕している。カナダの在来種の約65%は「安全」と見なされている。カナダの景観の半分以上は手つかずのままであり、人間の開発の影響を比較的受けていない。カナダの北方林は、道路、都市、産業によって乱されていない約300.00 万 km2の面積を持つ、地球上で最大の原生林と考えられている。最後の氷期の終わり以来、カナダは8つの異なる森林地域で構成されている。

国土の約12.1%の陸地と淡水は保全地域であり、そのうち11.4%が保護地域に指定されている。領海の約13.8%が保全されており、そのうち8.9%が保護地域に指定されている。カナダ初の国立公園であるバンフ国立公園は1885年に設立され、面積は6641 km2である。カナダ最古の州立公園であるアルゴンキン州立公園は1893年に設立され、面積は7653.45 km2である。スペリオル湖国立海洋保護区は世界最大の淡水保護地域であり、面積は約1.00 万 km2である。カナダ最大の国立野生生物地域はスコット諸島海洋国立野生生物保護区であり、面積は1.16 万 km2である。

5. 政府と政治

カナダは、「完全な民主主義」国家とされており、自由主義の伝統と、平等主義的で穏健な政治イデオロギーを持つ。社会正義の重視は、カナダの政治文化の際立った要素であった。「平和、秩序、良き統治」は、「暗黙の権利章典」とともに、カナダ連邦主義の創設原則である。

連邦レベルでは、カナダは、イデオロギーの周縁部に位置しない大多数の有権者の短期的な選好を満たすために中道政策と選挙連合を採用し、多元的な包括的アプローチを体現する成功した包括政党を指すカナダの用語である「仲介政治」を実践する、比較的中道的な2つの政党によって支配されてきた。 中道左派寄りのカナダ自由党と、中道右派寄りのカナダ保守党(またはその前身政党)である。歴史的に優勢だった自由党は、政治的スペクトルの中心に位置している。2021年の選挙では5つの政党が議会に代表を選出した。少数派政府を形成した自由党、公式野党となった保守党、左派を占める新民主党、ブロック・ケベコワ、そして緑の党である。極右および極左政治は、カナダ社会において顕著な勢力となったことはない。

カナダは、立憲君主制の文脈における議院内閣制であり、カナダの君主制は行政府、立法府、および司法府の基礎となっている。現君主は、他の14の主権を持つ連邦諸国およびカナダの10州の君主でもある。君主は、首相の助言に基づき、代表者である総督を任命し、儀礼的な王室の職務のほとんどを遂行させる。

君主制は、カナダにおける主権と権威の源泉である。しかし、総督または君主が、稀な危機的状況において大臣の助言なしに権力を行使することがあるものの、行政権(または国王大権)の行使は、それ以外の場合は内閣によって指示される。内閣は、選挙で選ばれた庶民院に責任を負い、首相によって選ばれ、率いられる国王の大臣からなる委員会である。政府の安定を確保するため、総督は通常、庶民院において過半数の議員の信任を得ることができる政党の現党首を首相に任命する。首相府(PMO)は政府内で最も強力な機関の一つであり、議会の承認を得るためのほとんどの法案を発議し、国王による任命のために総督、副総督、上院議員、連邦裁判所判事、および国有企業や政府機関の長官を選定する。議席数が2番目に多い政党の党首は、通常、公式野党の党首となり、政府を牽制することを目的とした敵対的な議会制度の一部となる。

カナダ議会は、すべての連邦制定法を可決する。議会は、君主、庶民院、および元老院で構成される。カナダはイギリスの議会主権の概念を継承したが、これは後に1982年憲法法の制定により、アメリカの法の至上性の概念にほぼ完全に取って代わられた。

庶民院の338人の議員はそれぞれ、選挙区または選挙区割りにおいて単純多数決で選出される。1982年憲法法は、選挙と選挙の間に5年以上経過してはならないと定めているが、カナダ選挙法はこれを4年間に制限し、10月に「固定」選挙日を設けている。総選挙は依然として総督によって招集されなければならず、首相の助言または庶民院における不信任決議によって引き起こされる可能性がある。元老院の105人の議員は、議席が地域別に割り当てられ、75歳まで務める。

カナダの連邦主義は、政府の責任を連邦政府と10州の間で分担する。州議会は一院制であり、庶民院と同様の議会方式で運営される。カナダの3つの準州も議会を持つが、これらは主権を持たず、州よりも憲法上の責任が少なく、州の議会とは構造的に異なる。

5.1. 法制度

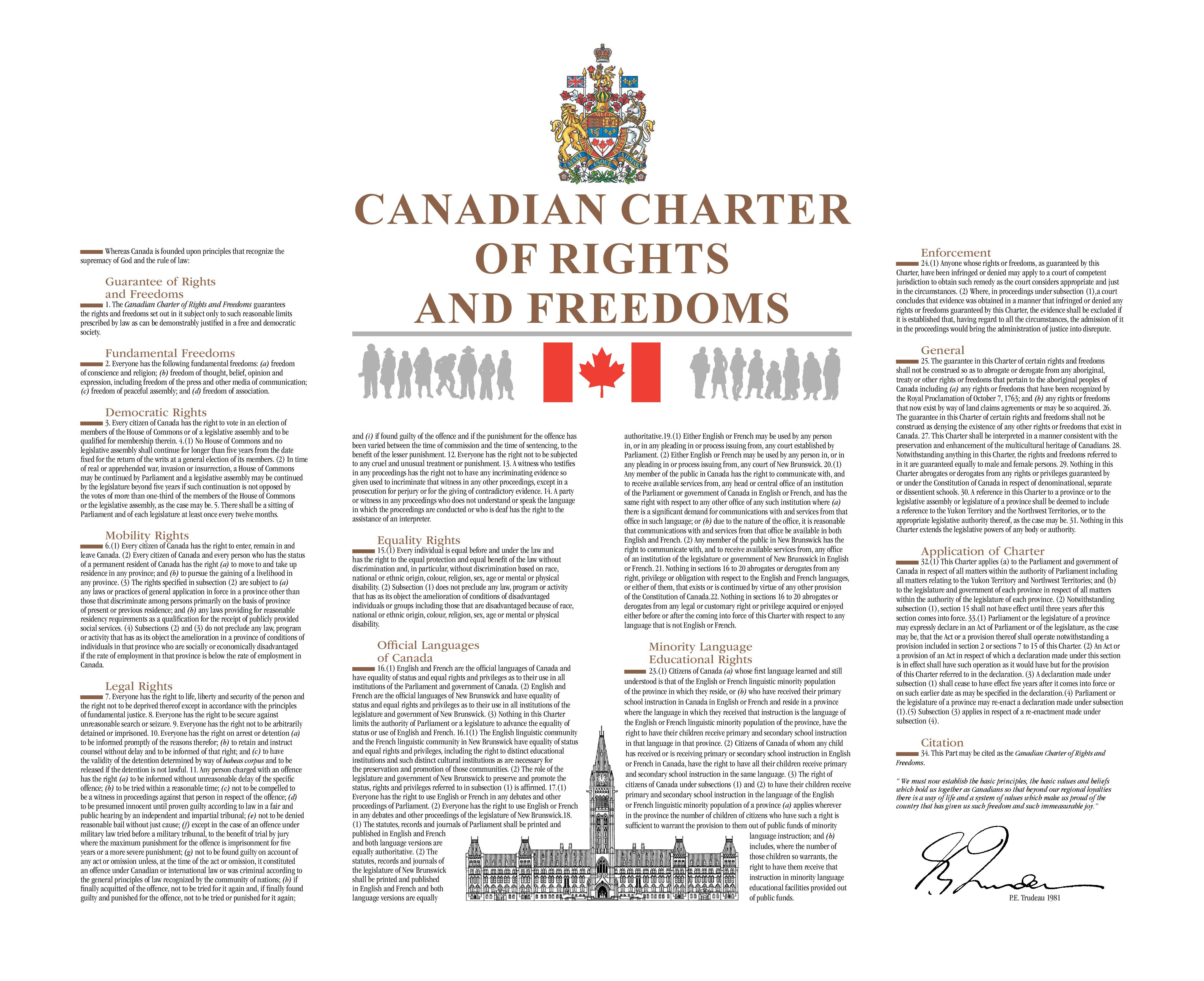

カナダの憲法は国の最高法規であり、成文法と不文律から構成される。1867年憲法法(1982年以前はイギリス領北アメリカ法として知られていた)は、議会の先例に基づく統治を確立し、連邦政府と州政府の権限を分割した。1931年ウェストミンスター憲章は完全な自治権を付与し、1982年憲法法はイギリスとのすべての立法的つながりを終わらせ、憲法改正手続きとカナダ権利と自由憲章を追加した。この憲章は、通常いかなる政府によっても覆すことのできない基本的な権利と自由を保障しているが、但し書き条項により、議会と州議会は憲章の特定の条項を5年間覆すことができる。

カナダの司法府は法律を解釈し、憲法に違反する議会制定法を無効にする権限を持つ。カナダ最高裁判所は最高裁判所であり、最終的な仲裁者であり、2017年以降、カナダ最高裁判所長官であるリチャード・ワーグナーによって率いられている。裁判所の9人の判事は、首相と法務大臣の助言に基づき、総督によって任命される。連邦内閣はまた、州および準州管轄区の上級裁判所の裁判官も任命する。

コモン・ローはケベック州を除くすべての地域で優勢であり、ケベック州では大陸法が優勢である。刑法は連邦政府の専管事項であり、カナダ全土で統一されている。刑事裁判所を含む法執行は、公式には州の責任であり、州および地方警察によって行われる。ほとんどの農村部および一部の都市部では、警察業務は連邦の王立カナダ騎馬警察に委託されている。

カナダ先住民法は、カナダの先住民族グループに対し、憲法上認められた土地への権利と伝統的慣行を規定している。ヨーロッパ人と多くの先住民族との関係を仲介するために、様々な条約と判例法が確立された。先住民法とそれが支持する権利の役割は、1982年憲法法第35条によって再確認された。これらの権利には、インディアン医療移管政策を通じた医療などのサービスの提供や、課税の免除が含まれる場合がある。

5.2. 州と準州

カナダは、州と呼ばれる10の連邦州と3つの連邦直轄領からなる連邦である。これらは4つの主要地域に分類できる:カナダ西部、中央カナダ、カナダ大西洋州、およびカナダ北部(「カナダ東部」は中央カナダと大西洋カナダを合わせたものを指す)。州と準州は、医療、教育、社会プログラムなどの社会プログラム、および(刑法を除く)司法行政に責任を負う。州は連邦政府よりも多くの歳入を徴収するが、豊 бедしい州と貧しい州の間で合理的に均一なサービスと課税の基準が維持されるように、連邦政府によって財政調整交付金が支払われる。

カナダの州と準州の主な違いは、州はその主権を国王から、そして権限と権威を1867年憲法法から受けるのに対し、準州政府はカナダ議会から権限を委任され、弁務官は国王自身ではなく、連邦枢密院における国王を代表する点である。1867年憲法法から生じる権限は、連邦政府と州政府の間で排他的に行使されるように分割されており、その取り決めへの変更には憲法改正が必要であるが、準州の役割と権限への変更はカナダ議会によって一方的に行うことができる。

| 州/準州 | 州都/準州都 | 最大都市(人口順) | 連邦加盟日 | 人口 (2021年) | 面積 (km2) | 公用語 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 陸地 | 水域 | 総面積 | ||||||

| オンタリオ州 | トロント | トロント | 1867年7月1日 | 14,223,942 | 917,741 | 158,654 | 1,076,395 | 英語 |

| ケベック州 | ケベック・シティー | モントリオール | 1867年7月1日 | 8,501,833 | 1,356,128 | 185,928 | 1,542,056 | フランス語 |

| ノバスコシア州 | ハリファックス | ハリファックス | 1867年7月1日 | 969,383 | 53,338 | 1,946 | 55,284 | 英語 |

| ニューブランズウィック州 | フレデリクトン | モンクトン | 1867年7月1日 | 775,610 | 71,450 | 1,458 | 72,908 | 英語、フランス語 |

| マニトバ州 | ウィニペグ | ウィニペグ | 1870年7月15日 | 1,342,153 | 553,556 | 94,241 | 647,797 | 英語 |

| ブリティッシュコロンビア州 | ビクトリア | バンクーバー | 1871年7月20日 | 5,000,879 | 925,186 | 19,549 | 944,735 | 英語 |

| プリンスエドワードアイランド州 | シャーロットタウン | シャーロットタウン | 1873年7月1日 | 154,331 | 5,660 | 0 | 5,660 | 英語 |

| サスカチュワン州 | レジャイナ | サスカトゥーン | 1905年9月1日 | 1,132,505 | 591,670 | 59,366 | 651,036 | 英語 |

| アルバータ州 | エドモントン | カルガリー | 1905年9月1日 | 4,262,635 | 642,317 | 19,531 | 661,848 | 英語 |

| ニューファンドランド・ラブラドール州 | セントジョンズ | セントジョンズ | 1949年3月31日 | 510,550 | 373,872 | 31,340 | 405,212 | 英語 |

| ノースウエスト準州 | イエローナイフ | イエローナイフ | 1870年7月15日 | 41,070 | 1,183,085 | 163,021 | 1,346,106 | チペワイアン語、クリー語、英語、フランス語、グウィッチン語、イヌイナクトゥン語、イヌクティトゥット語、イヌヴィアルクトゥン語、ノーススレイビー語、サウススレイビー語、ドグリブ語 |

| ユーコン準州 | ホワイトホース | ホワイトホース | 1898年6月13日 | 40,232 | 474,391 | 8,052 | 482,443 | 英語、フランス語 |

| ヌナブト準州 | イカルイト | イカルイト | 1999年4月1日 | 36,858 | 1,936,113 | 157,077 | 2,093,190 | イヌイナクトゥン語、イヌクティトゥット語、英語、フランス語 |

5.3. 外交

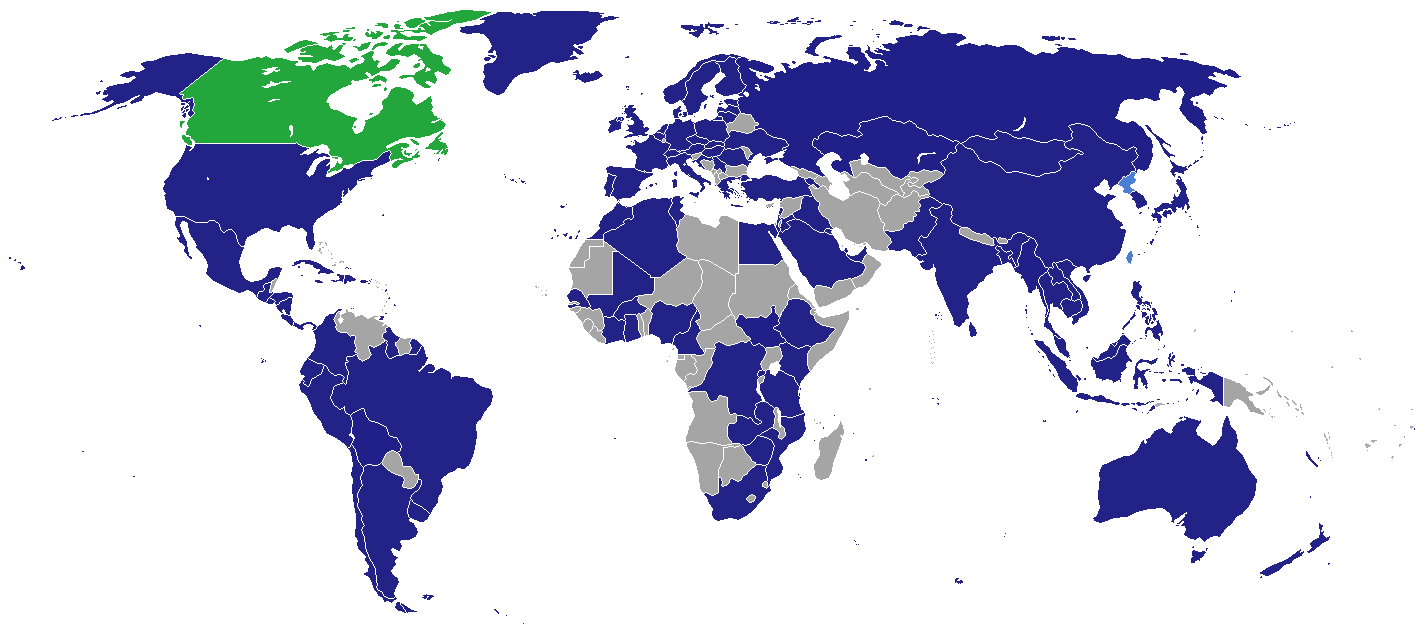

カナダは、多国間主義と国際主義的な解決策を追求する傾向を持つ、世界情勢における役割からミドルパワーとして認識されている。カナダは、国際平和と安全保障への貢献、紛争における調停者としての役割、そして開発途上国への援助で知られている。

カナダとアメリカ合衆国は長く複雑な関係を持っており、緊密な同盟国であり、軍事作戦や人道支援において定期的に協力している。カナダはまた、イギリス連邦およびフランコフォニー国際機関(Organisation internationale de la Francophonieフランコフォニー国際機関フランス語)への加盟を通じて、イギリスおよびフランス、ならびに両国の旧植民地との歴史的・伝統的なつながりを維持している。カナダは、第二次世界大戦中のオランダ解放への貢献もあって、オランダとの良好な関係で知られている。カナダは、約180の外国に270以上の外交・領事事務所を置いている。

カナダは様々な国際機関やフォーラムのメンバーである。カナダは1945年に国際連合(UN)の創設メンバーであり、1958年にはアメリカ合衆国と共に北アメリカ航空宇宙防衛司令部を設立した。カナダは世界貿易機関、ファイブ・アイズ、G7、経済協力開発機構(OECD)に加盟している。カナダは1989年にアジア太平洋経済協力フォーラム(APEC)の創設メンバーであり、1990年に米州機構(OAS)に加盟した。カナダは1948年に世界人権宣言(UDHR)を批准し、それ以降、7つの主要な国連人権条約および規約を批准している。

5.4. 軍事

多くの国内義務と並行して、3,000人以上のカナダ軍(CAF)隊員が複数の外国軍事作戦に展開している。カナダの統合軍は、カナダ海軍(常勤水兵約8,400人、非常勤水兵約5,100人)、カナダ陸軍(常勤兵士約22,800人、予備役約18,700人、カナダレンジャー約5,000人)、およびカナダ空軍(正規軍隊員約13,000人、空軍予備役隊員約2,400人)で構成される。カナダは、約68,000人の現役兵と27,000人の予備役兵からなる専門的志願兵力を雇用しており、「強力、安全、関与」の下でそれぞれ71,500人と30,000人に増加する予定である。約5,000人のカナダレンジャーのサブコンポーネントも存在する。2022年、カナダの軍事費は約269億ドルに達し、これは国の国内総生産(GDP)の約1.2パーセントに相当し、国別の軍事費で14位に位置する。

カナダの「平和維持活動」開発における役割と、20世紀における主要な平和維持活動への参加は、その肯定的な世界的イメージにおいて主要な役割を果たしてきた。平和維持はカナダ文化に深く根ざしており、カナダ人が自国の外交政策をアメリカ合衆国のそれとは区別すると感じる際立った特徴である。カナダは長い間、ベトナム戦争や2003年のイラク侵攻など、国際連合によって承認されていない軍事作戦への参加に消極的であった。21世紀以降、カナダの国連平和維持活動への直接参加は大幅に減少した。この大幅な減少は、カナダが国連を直接経由するのではなく、北大西洋条約機構を通じて国連承認の軍事作戦への参加を指示した結果である。NATO経由の参加への変更は、従来の平和維持任務よりも軍事化され、より致死性の高い任務への移行をもたらした。

6. 経済

カナダは先進国であり、高度に発展した混合市場経済を持つ。2023年現在、世界で9番目に大きな経済大国であり、名目GDPは約2.22 兆 USDである。カナダは世界最大の貿易国の一つであり、高度にグローバル化された経済を持つ。2021年、カナダの商品とサービスの貿易額は2兆160億ドルに達した。カナダの輸出総額は6370億ドルを超え、輸入品の価値は6310億ドルを超え、そのうち約3910億ドルがアメリカ合衆国からのものであった。2018年、カナダは商品の貿易赤字が220億ドル、サービスの貿易赤字が250億ドルであった。トロント証券取引所は時価総額で世界第9位の証券取引所であり、1500社以上が上場しており、合計時価総額は2.00 兆 USDを超える。

カナダ銀行は国の中央銀行である。財務大臣と革新・科学・産業大臣は、カナダ統計局のデータを利用して財政計画を策定し、経済政策を策定する。カナダは強力な協同組合銀行セクターを持ち、信用組合の国民一人当たり会員数は世界で最も高い。カナダは腐敗認識指数では低い順位(2023年に14位)であり、「世界で最も腐敗の少ない国の一つと広く見なされている」。世界競争力報告書では高い順位(2024年に19位)である。カナダ経済は、ヘリテージ財団の経済自由度指数においてほとんどの西側諸国を上回り、所得格差のレベルは比較的低い。カナダの世帯一人当たり平均可処分所得はOECD平均を「大幅に上回っている」。カナダは、最も発展した国々の中で、住宅の手頃さおよび海外直接投資において最も低いランクに位置している。

20世紀初頭以来、カナダの製造業、鉱業、およびサービス部門の成長は、国家を主に農村経済から都市化された工業経済へと変貌させた。カナダ経済は、国の労働力の約4分の3を雇用するサービス産業によって支配されている。カナダは、林業および石油産業が最も顕著な構成要素である、異例に重要な第一次産業を持つ。農業が困難なカナダ北部の多くの町は、近隣の鉱山または木材源によって維持されている。

カナダのアメリカ合衆国との経済統合は、第二次世界大戦以降著しく進展した。1988年の米加自由貿易協定(FTA)は両国間の関税を撤廃し、1994年の北米自由貿易協定(NAFTA)は自由貿易圏をメキシコにも拡大した(後に米国・メキシコ・カナダ協定に置き換えられた)。2023年現在、カナダは51カ国と15の自由貿易協定を締結している。

カナダはエネルギーの純輸出国である数少ない先進国の一つである。カナダ大西洋岸は広大な沖合天然ガス埋蔵量を有し、アルバータ州は世界第4位の石油埋蔵量を誇る。広大なアサバスカ・オイルサンドとその他の石油埋蔵量により、カナダは世界の石油埋蔵量の13パーセントを占め、世界の第3位または第4位となっている。カナダはまた、世界有数の農産物供給国の一つであり、カナダ平原地域は小麦、キャノーラ、その他の穀物の世界で最も重要な生産地の一つである。カナダは亜鉛、ウラン、金、ニッケル、白金族元素、アルミニウム、鉄鋼、鉄鉱石、コークス用石炭、鉛、銅、モリブデン、コバルト、カドミウムの主要輸出国である。カナダは南オンタリオとケベックに集中する大規模な製造業部門を持ち、自動車と航空宇宙産業が特に重要な産業である。漁業も経済の主要な貢献者である。

6.1. 主要産業

カナダ経済は、その広大な国土と豊富な天然資源に支えられ、多岐にわたる産業分野で国際的な競争力を持つ。資源産業、農林水産業、製造業、そしてサービス業が経済の柱となっている。これらの産業は、カナダの経済成長を牽引するとともに、国民の雇用や生活水準の向上、地域社会の発展に貢献しているが、同時に労働条件や環境負荷といった課題にも直面している。

カナダは世界有数の資源大国であり、特に石油、天然ガス、各種鉱物資源が豊富である。アルバータ州を中心とする西部カナダでは、オイルサンドからの石油生産が盛んであり、世界有数の埋蔵量と生産量を誇る。天然ガスも同様に西部地域で大規模に産出され、国内消費だけでなくアメリカ合衆国への主要な輸出品目となっている。鉱物資源では、カリウム塩、ウラン、ニッケル、亜鉛、金、ダイヤモンドなどが世界的に重要な生産国として知られている。これらの資源開発は地域経済に大きな恩恵をもたらす一方で、環境への影響や先住民族の権利との調整が課題となっている。

広大な国土と多様な気候条件を背景に、農林水産業もカナダ経済の重要な基盤である。プレーリー地帯(マニトバ州、サスカチュワン州、アルバータ州)では、小麦、オオムギ、キャノーラなどの大規模穀物栽培が盛んであり、世界有数の穀物輸出国の一つである。畜産業も盛んで、牛肉や豚肉が生産されている。林業は、国土の広大な森林資源を背景に、製材、パルプ・紙製品の生産が主要であり、特にブリティッシュコロンビア州やケベック州が中心である。水産業は、大西洋岸、太平洋岸、そして内陸の湖沼で行われ、サケ、タラ、ロブスター、カニなどが主要な漁獲物である。各産業分野において、持続可能な資源管理と労働者の権利保護が重要な課題として認識されている。

カナダの製造業は、特に自動車産業と航空宇宙産業において高い国際競争力を持つ。自動車産業は、オンタリオ州南部に集積しており、アメリカ合衆国との緊密な経済連携の下で発展してきた。多くの大手自動車メーカーが生産拠点を構え、完成車や部品が北米市場を中心に供給されている。航空宇宙産業は、モントリオールを中心に発展しており、旅客機、ビジネスジェット、ヘリコプター、航空エンジンなどの分野で世界的に知られる企業が存在する。これらのハイテク産業は、高度な技術力と熟練労働者を必要とし、カナダ経済の技術革新と高付加価値化に貢献している。一方で、国際競争の激化やサプライチェーンの変動が、これらの産業の持続的な発展における課題となっている。

カナダ経済において、サービス業は最も大きな比重を占める分野であり、金融、小売、卸売、観光、医療、教育、情報通信など多岐にわたる。特に金融センターとしてのトロントの役割は大きく、国内および国際的な金融取引の拠点となっている。観光業も、広大な自然や多様な文化を背景に、国内外から多くの観光客を惹きつけ、地域経済の活性化に貢献している。情報通信技術(ICT)分野の成長も著しく、ソフトウェア開発、デジタルコンテンツ制作、通信サービスなどが新たな雇用と経済成長を生み出している。サービス業の発展は、国民生活の質の向上に直結する一方で、労働市場における格差や非正規雇用の問題も指摘されている。

6.2. 科学技術

カナダは科学技術の研究開発に積極的に投資しており、多くの分野で国際的に高い評価を得ている。2020年、カナダの国内研究開発費は約419.00 億 CADに達し、2022年の補正予算では432.00 億 CADが見込まれている。カナダはこれまでに物理学、化学、医学・生理学の各分野で15人のノーベル賞受賞者を輩出している。科学雑誌に掲載された論文の世界シェアでは、ネイチャー・インデックスによるとカナダは第7位にランクされており、多くのグローバルテクノロジー企業の本拠地ともなっている。カナダは世界で最もインターネットアクセスレベルが高い国の一つであり、人口の約94%に相当する3300万人以上がインターネットを利用している。

カナダの科学技術における成果には、現代のアルカリ乾電池の開発、インスリンの発見、ポリオワクチンの開発、原子核の内部構造に関する発見などがある。その他のカナダの主要な科学的貢献としては、人工心臓ペースメーカー、視覚野のマッピング、電子顕微鏡の開発、プレートテクトニクス、深層学習、マルチタッチ技術、そして最初のブラックホールであるはくちょう座X-1の特定などがある。カナダは遺伝学の分野でも長い発見の歴史を持ち、幹細胞、部位特異的変異導入、T細胞受容体の発見や、ファンコニ貧血、嚢胞性線維症、若年性アルツハイマー病など、数多くの疾患の原因遺伝子の特定に貢献してきた。

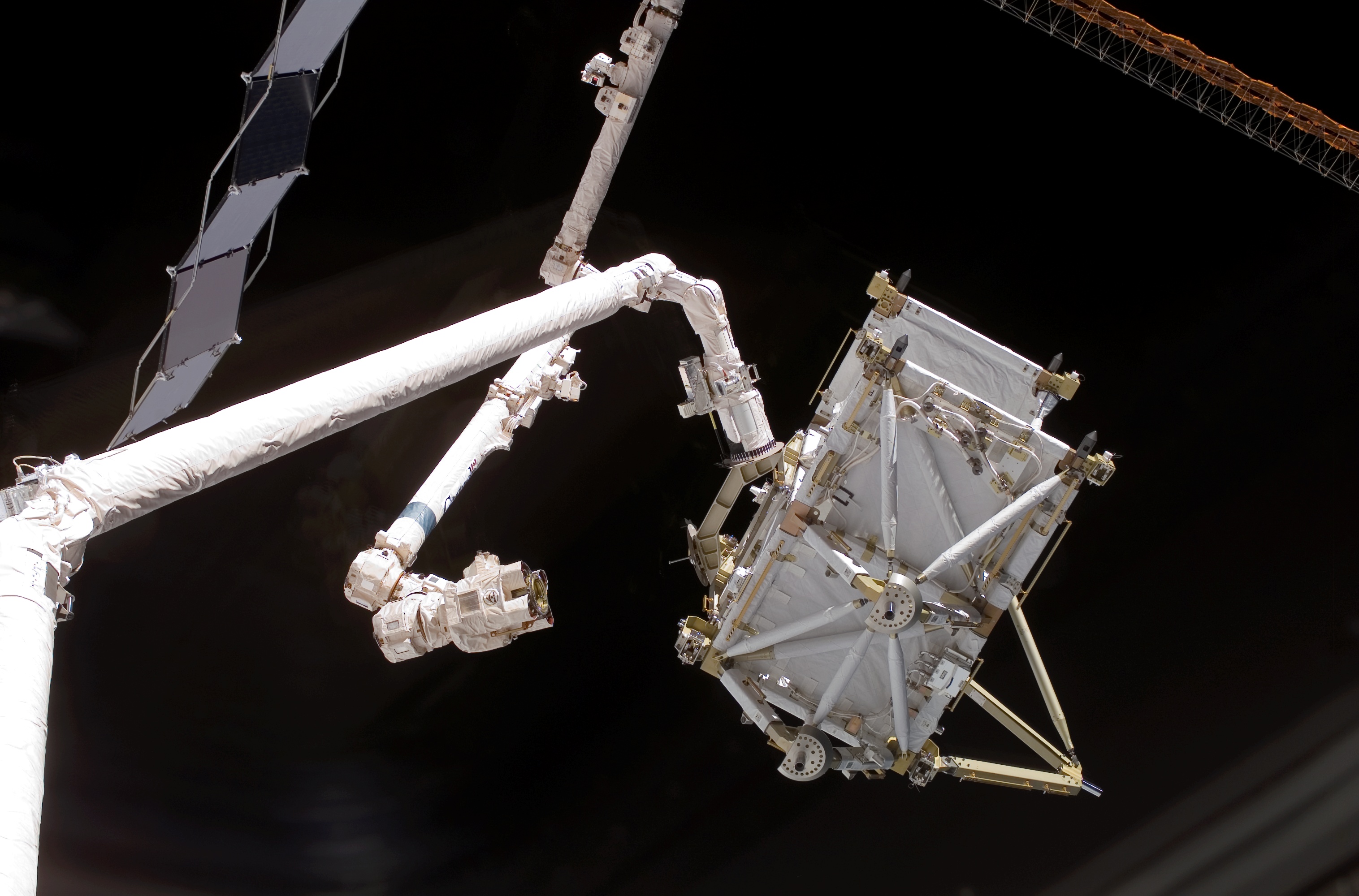

カナダ宇宙庁は、深宇宙、惑星、航空研究、さらにはロケットや衛星に焦点を当てた活発な宇宙計画を運営している。カナダは1962年に最初の衛星アルエット1号を打ち上げた。カナダは国際宇宙ステーションに貢献しており、複数のカナダアームなど、そのロボットツールで知られている。カナダは、レーダーサット衛星シリーズやブラック・ブラントロケットシリーズなど、多くの長期プロジェクトを開始している。

6.3. 交通

カナダはその広大な国土と分散した人口に対応するため、包括的で多岐にわたる交通インフラを有している。主要な輸送モードは、道路、鉄道、航空、そして水運であり、これらが国内の旅客輸送および貨物輸送の根幹を成している。連邦政府、州政府、地方自治体がそれぞれ管轄範囲に応じて交通インフラの整備と維持に責任を負っている。

カナダの道路網は非常に広範であり、個人の移動や貨物輸送の主要な手段となっている。最も重要な道路はトランスカナダハイウェイであり、太平洋岸から大西洋岸まで全国を横断する。各州は独自の高速道路網と地方道路網を管理しており、都市間および地域内の接続を確保している。冬季の積雪や凍結は道路交通にとって大きな課題であり、除雪体制や冬用タイヤの使用が不可欠である。トラック輸送は国内貨物輸送の大きな割合を占めている。

鉄道システムは、カナダの歴史において国土開発と国家統一に不可欠な役割を果たしてきた。現在も、長距離貨物輸送においては鉄道が重要な役割を担っており、特に穀物、鉱物資源、工業製品などの輸送に利用されている。主要な貨物鉄道会社には、カナダ太平洋鉄道(CPR)とカナディアン・ナショナル鉄道(CNR)がある。旅客鉄道サービスは、主に連邦政府のクラウン・コーポレーションであるVIA鉄道によって提供されており、大陸横断路線や主要都市間を結ぶ路線を運行している。都市部では、通勤鉄道や地下鉄、路面電車などの公共交通機関も整備されている。

広大な国土を持つカナダにおいて、航空輸送は長距離の旅客輸送および一部の高付加価値貨物輸送に不可欠である。主要都市には国際空港が整備されており、国内線および国際線が多数運航されている。エア・カナダが最大の航空会社であり、これに加えてウエストジェット航空などの格安航空会社も国内線市場で競争している。北部の遠隔地へのアクセスには、小型機による航空輸送が唯一の手段となることも多い。航空交通管制や空港の安全基準は連邦政府によって厳格に管理されている。

カナダは太平洋、大西洋、北極海に面し、また五大湖・セントローレンス海路という重要な内陸水路を有するため、港湾および海運も重要な輸送手段である。主要な港湾には、バンクーバー港、モントリオール港、ハリファックス港などがあり、国際貿易の玄関口となっている。五大湖・セントローレンス海路は、北米大陸内陸部と大西洋を結ぶ重要な水路であり、穀物や鉄鉱石などのばら積み貨物の輸送に利用されている。フェリーサービスも、特に沿岸部や島嶼地域において、地域住民の生活や観光客の足として重要な役割を果たしている。

公共交通機関は、主に大都市圏で整備されており、バス、地下鉄、路面電車、通勤鉄道などが市民の足となっている。持続可能な都市開発と環境負荷の低減の観点から、公共交通の利用促進が各都市で進められている。しかし、自動車中心の社会構造や広大な国土という特性から、公共交通の整備と利用率向上は依然として課題である。環境負荷に関しては、運輸部門全体がカナダの温室効果ガス排出量の大きな割合を占めており、電気自動車の普及促進、公共交通へのモーダルシフト、より効率的な輸送システムの構築などが求められている。

7. 人口

2021年カナダ国勢調査によると、カナダの総人口は36,991,981人で、2016年の数値から約5.2%増加した。カナダの人口は2023年に40,000,000人を超えたと推定されている。人口増加の主な要因は移民であり、自然増はそれに次ぐ要因である。カナダは世界で最も一人当たりの移民受け入れ率が高い国の一つであり、主に経済政策と家族呼び寄せによって推進されている。2021年には記録的な405,000人の移民が受け入れられた。カナダは難民の再定住において世界をリードしており、2022年には47,600人以上を再定住させた。新規移民は主に主要都市部(トロント、モントリオール、バンクーバーなど)に定住する。

カナダの人口密度は1平方キロメートルあたり4.2人で、世界で最も低い国の一つであり、人口の約95%が北緯55度線以南に居住している。人口の約80%がアメリカ合衆国本土との国境から150 km以内に住んでいる。カナダは高度に都市化されており、人口の80%以上が都市中心部に住んでいる。カナダ人の過半数(70%以上)は北緯49度線以南に住んでおり、カナダ人の50%は北緯45度42分(45.7度)以南に住んでいる。国内で最も人口が密集しているのは、五大湖とセントローレンス川沿いのケベック南部とオンタリオ南部に広がるケベック・シティー=ウィンザー・コリドーである。

カナダ人の大多数(81.1%)は家族世帯に住んでおり、12.1%が一人暮らし、6.8%が他の親族または血縁関係のない人々と同居している。世帯の51%が子供の有無にかかわらず夫婦であり、8.7%が一人親世帯、2.9%が多世代世帯、29.3%が単身世帯である。

| 順位 | 都市圏 | 州 | 人口 |

|---|---|---|---|

| 1 | トロント | オンタリオ州 | 6,202,225 |

| 2 | モントリオール | ケベック州 | 4,291,732 |

| 3 | バンクーバー | ブリティッシュコロンビア州 | 2,642,825 |

| 4 | オタワ・ガティノー | オンタリオ州・ケベック州 | 1,488,307 |

| 5 | カルガリー | アルバータ州 | 1,481,806 |

| 6 | エドモントン | アルバータ州 | 1,418,118 |

| 7 | ケベック市 | ケベック州 | 839,311 |

| 8 | ウィニペグ | マニトバ州 | 834,678 |

| 9 | ハミルトン | オンタリオ州 | 785,184 |

| 10 | ウォータールー地域 | オンタリオ州 | 575,847 |

| 11 | ロンドン | オンタリオ州 | 543,551 |

| 12 | ハリファックス | ノバスコシア州 | 465,703 |

| 13 | ナイアガラ地域 | オンタリオ州 | 433,604 |

| 14 | ウィンザー | オンタリオ州 | 422,630 |

| 15 | オシャワ | オンタリオ州 | 415,311 |

| 16 | ビクトリア | ブリティッシュコロンビア州 | 397,237 |

| 17 | サスカトゥーン | サスカチュワン州 | 317,480 |

| 18 | レジャイナ | サスカチュワン州 | 249,217 |

| 19 | シャーブルック | ケベック州 | 227,398 |

| 20 | ケロウナ | ブリティッシュコロンビア州 | 222,162 |

7.1. 民族構成

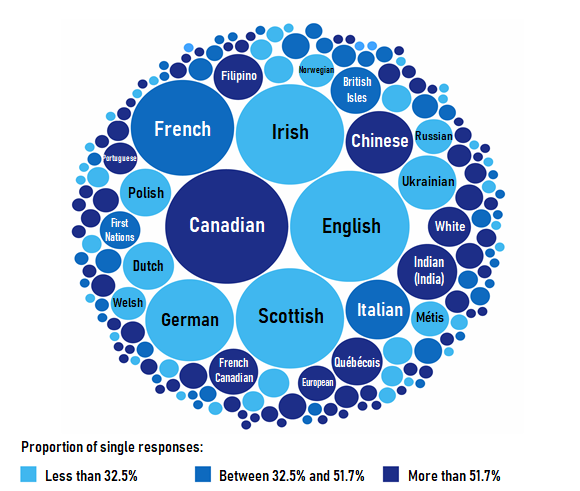

2021年カナダ国勢調査の回答者は、450を超える「民族的または文化的起源」を自己申告した。選択された主要な汎民族グループは、ヨーロッパ系(52.5%)、北アメリカ系(22.9%)、アジア系(19.3%)、北米先住民系(6.1%)、アフリカ系(3.8%)、ラテンアメリカ・中南米系(2.5%)、カリブ系(2.1%)、オセアニア系(0.3%)、その他(6.0%)であった。カナダ人の60%以上が単一の起源を報告し、36%が複数の民族的起源を持つと報告したため、総計は100%を超える。

2021年に自己申告された国内の上位10の民族的または文化的起源は、カナダ人(カナダの国籍法により定義される「カナダ人」とは別に、国勢調査では祖先の起源として「カナダ人」を選択可能。主に初期に移住したヨーロッパ系住民の子孫が選択する傾向がある)(人口の15.6%を占める)であり、次いでイギリス人(14.7%)、アイルランド人(12.1%)、スコットランド人(12.1%)、フランス人(11.0%)、ドイツ人(8.1%)、中国人(4.7%)、イタリア人(4.3%)、インド人(3.7%)、ウクライナ人(3.5%)であった。

2021年に集計された3630万人のうち、約2450万人が「白人」であると報告し、人口の67.4%を占めた。先住民族の人口は5%または180万人で、2016年から2021年の間に非先住民族の人口が5.3%増加したのに対し、9.4%増加した。カナダ人の4人に1人、つまり人口の26.5%が、白人でも先住民でもない有色人種(カナダ統計局の定義では、有色人種は「アボリジニ以外で、人種的に白人以外または肌の色が白以外の人々」を指し、先住民族は含まない)に属しており、2021年で最も多かったのは南アジア系(260万人、7.1%)、中国人(170万人、4.7%)、黒人(150万人、4.3%)、フィリピン人(96万人、2.6%)、アラブ人(69万人、1.9%)、ラテンアメリカ人(58万人、1.6%)、東南アジア系(39万人、1.1%)、西アジア系(36万人、1.0%)、韓国人(22万人、0.6%)、日本人(9万9千人、0.3%)であった。

2011年から2016年の間に、有色人種の人口は18.4%増加した。1961年には、カナダの人口の2%未満である約30万人が有色人種グループのメンバーであった。2021年の国勢調査では、830万人の人々、つまり人口のほぼ4分の1(23.0%)が、カナダの上陸移民または永住者であるか、またはそうであったと自己申告しており、これは1921年の国勢調査の過去最高記録である22.3%を上回っている。2021年、インド、中国、フィリピンがカナダへの移民の出身国トップ3であった。

7.2. 言語

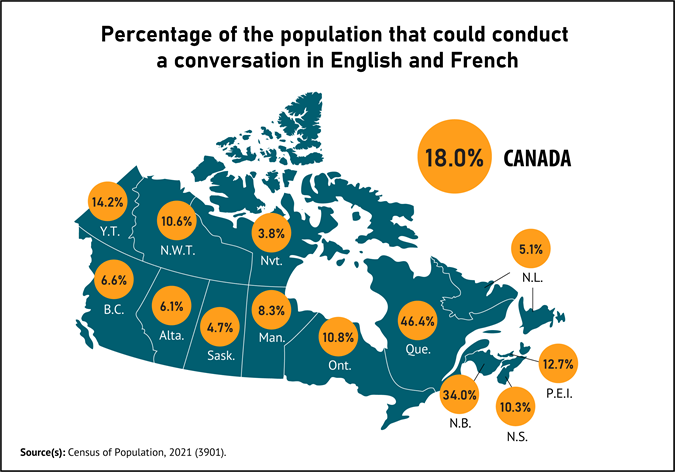

カナダでは多数の言語が使用されており、英語とフランス語(公用語)がそれぞれカナダ人の約54%と19%の母語となっている。カナダの公用語二言語政策により、市民は連邦政府のサービスを英語またはフランス語のいずれかで受ける権利があり、公用語の少数派はすべての州および準州で独自の学校を持つことが保証されている。

ケベック州の1974年の公用語法は、フランス語を州の唯一の公用語として制定した。フランス語を話すカナダ人の82%以上がケベック州に住んでいるが、ニューブランズウィック州、アルバータ州、マニトバ州にも相当数のフランス語話者がおり、オンタリオ州はケベック州以外で最大のフランス語話者人口を擁している。唯一公式に二言語使用の州であるニューブランズウィック州には、人口の33%を占めるアカディア・フランス語の少数派がいる。ノバスコシア州南西部、ケープブレトン島、プリンスエドワードアイランド州中部および西部にもアカディア人の集団が存在する。

他の州にはそのような公用語はないが、フランス語は英語に加えて、裁判所やその他の政府サービスにおいて教育言語として使用されている。マニトバ州、オンタリオ州、ケベック州では、州議会で英語とフランス語の両方を使用することができ、法律は両方の言語で制定される。オンタリオ州では、フランス語は一部法的地位を持つが、完全に共同公用語ではない。11の先住民言語グループがあり、65以上の異なる言語と方言で構成されている。いくつかの先住民言語はノースウエスト準州で公用語の地位を持つ。イヌクティトゥット語はヌナブト準州の多数派言語であり、同準州の3つの公用語の1つである。

2021年の国勢調査によると、780万人以上のカナダ人が非公用語を母語として挙げている。最も一般的な非公用語の母語には、標準中国語(話者679,255人)、パンジャブ語(666,585人)、広東語(553,380人)、スペイン語(538,870人)、アラビア語(508,410人)、タガログ語(461,150人)、イタリア語(319,505人)、ドイツ語(272,865人)、タミル語(237,890人)などがある。カナダには多くの手話もあり、その一部は先住民のものである。アメリカ手話(ASL)は、初等・中等学校におけるASLの普及により、全国で使用されている。ケベック手話(LSQ)は主にケベック州で使用されている。

7.3. 宗教

カナダは宗教的に多様であり、幅広い信仰や習慣を包含している。カナダの憲法は神に言及しているが、カナダには公式の教会はなく、政府は公式に宗教多元主義を約束している。カナダにおける信教の自由は憲法で保護された権利である。

宗教的帰属の割合は1970年代以降着実に減少している。かつてカナダの文化と日常生活の中心であり不可欠な部分であったキリスト教が衰退した後、カナダはポストキリスト教の世俗国家となった。カナダ人の大多数は日常生活において宗教を重要ではないと考えているが、依然として神を信じている。宗教の実践は一般的に私的な事柄と考えられている。

2021年の国勢調査によると、キリスト教はカナダ最大の宗教であり、ローマ・カトリックが人口の29.9%を占め、最も多くの信者を持つ。キリスト教徒全体では人口の53.3%を占め、その内訳はカトリック教会 (29.9%)、連合教会 (3.3%)、聖公会 (3.1%)、東方正教会 (1.7%)、バプテスト (1.2%)、ペンテコステ派およびその他のカリスマ派 (1.1%) アナバプテスト (0.4%)、エホバの証人 (0.4%)、末日聖徒 (0.2%)、ルター派 (0.9%)、メソジストおよびウェスレアン (ホーリネス) (0.3%)、長老派 (0.8%)、改革派 (0.2%)などである。7.6%は単に「キリスト教徒」と自認した。これに次いで、無宗教または宗教なしを報告した人々が34.6%であった。その他の信仰には、イスラム教(4.9%)、ヒンドゥー教(2.3%)、シーク教(2.1%)、仏教(1.0%)、ユダヤ教(0.9%)、および先住民の精神性(0.2%)が含まれる。カナダはインドに次いで世界で2番目に大きなシーク教徒の人口を抱えている。

8. 社会

カナダ社会の主要な特徴には、多文化主義、平等主義、そして個人の権利と自由の尊重が挙げられる。これらの価値観は、国の社会構造や福祉システム全体に反映されており、社会的包摂と平等の実現に向けた継続的な努力の基盤となっている。

8.1. 保健

カナダの医療制度は、各州および準州政府が運営する公的医療保険制度、通称メディケアを通じて提供される。この制度は1984年のカナダ保健法の規定に基づいており、国民皆保険を原則としている。公的資金による医療サービスへの普遍的アクセスは、「国内のどこに住んでいても全国民に国民皆保険を保証する基本的価値」としてカナダ国民にしばしば考えられている。カナダ人の医療費の約30%は民間部門を通じて支払われており、これは主に処方薬、歯科治療、検眼など、メディケアでカバーされないか一部しかカバーされないサービスに対するものである。カナダ人の約65~75%は何らかの形で補足的な健康保険に加入しており、多くは雇用主を通じて、あるいは二次的な社会福祉プログラムを利用して加入している。

他の多くの先進国と同様に、カナダも高齢化(退職者の増加と労働年齢人口の減少)による人口構造の変化により、医療費の増加に直面している。2021年、カナダの平均年齢は41.9歳であった。平均寿命は81.1歳である。カナダ公衆衛生長官による2016年の報告書によると、カナダ人の88%(G7諸国の中で最も高い割合の一つ)が「健康状態が良いまたは非常に良い」と回答している。カナダの成人の80%が、喫煙、運動不足、不健康な食事、過度のアルコール摂取といった慢性疾患の主要な危険因子を少なくとも一つ持っていると自己申告している。カナダはOECD諸国の中で成人肥満率が最も高い国の一つであり、約270万人の糖尿病患者の一因となっている。がん(死因のトップ)、心血管疾患、呼吸器疾患、糖尿病の4つの慢性疾患が、カナダにおける死亡の65%を占めている。カナダには15歳以上で一つ以上の障害を持つ人々が約800万人いる。

2021年、カナダ健康情報研究所は、医療費が3080.00 億 CADに達し、同年のカナダのGDPの12.7%に相当すると報告した。2022年、カナダの一人当たり医療費は、OECDの医療制度の中で12位であった。カナダは2000年代初頭以来、OECDの医療指標の大部分で平均に近いかそれ以上の成績を収めており、待機時間と医療アクセスに関するOECD指標では平均を上回り、医療の質と資源利用については平均的なスコアであった。コモンウェルス基金の2021年の報告書では、最も発展した11カ国の医療制度を比較し、カナダを最後から2番目にランク付けした。指摘された弱点としては、比較的高い乳児死亡率、慢性疾患の有病率、長い待機時間、時間外診療の利用可能性の低さ、処方薬と歯科治療の保障の欠如が挙げられた。カナダの医療制度における増大する問題は、医療専門家の不足と病院の収容能力の不足である。

8.2. 教育

カナダの教育は、大部分が公的に提供され、連邦政府、州政府、地方政府によって資金提供および監督されている。教育は州の管轄下にあり、州のカリキュラムは州政府によって監督される。カナダの教育は一般的に、初等教育、その後の中等教育、そして高等教育に分けられる。カナダのほとんどの地域で、英語とフランス語の両方で教育が受けられる。カナダには多数の大学があり、そのほとんどが公的資金で運営されている。1663年に設立されたラヴァル大学(Université Lavalユニヴェルシテ・ラヴァルフランス語)は、カナダで最も古い高等教育機関である。国内トップ3の大学は、トロント大学、マギル、そしてブリティッシュコロンビア大学である。最大の大学はトロント大学で、85,000人以上の学生が在籍している。

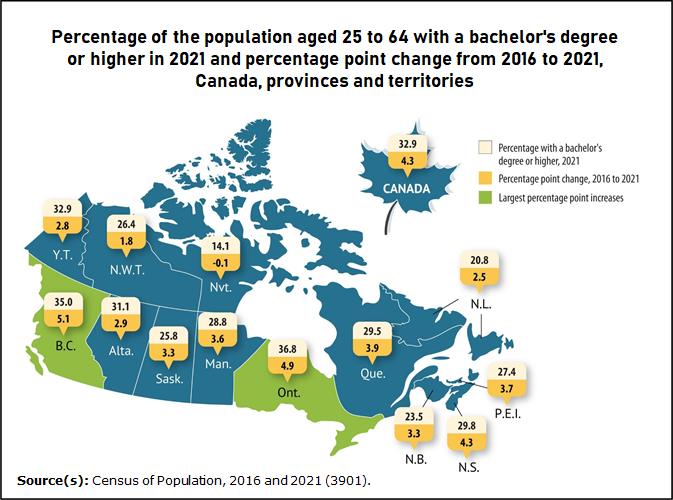

OECDによる2022年の報告書によると、カナダは世界で最も教育水準の高い国の一つであり、成人Tertiary教育修了者の割合で世界第1位であり、カナダの成人の56%以上が少なくとも学部レベルの大学またはカレッジの学位を取得している。カナダはGDPの平均5.3%を教育に費やしている。カナダは高等教育に多額の投資を行っており(学生一人当たり2.00 万 USD以上)、2022年現在、25歳から64歳の成人の89%が高等学校卒業と同等の資格を取得しており、これはOECD平均の75%と比較して高い水準である。

義務教育年齢は5~7歳から16~18歳の間であり、成人識字率は99%である。2016年現在、国内で約6万人の子供たちがホームスクーリングを受けている。カナダは読解力、数学、科学においてOECD諸国の中で優れた成績を収めており、2015年の平均生徒スコアは523.7点で、OECD平均の493点と比較して高い。

8.3. 人権及び社会問題

カナダにおける人権は、憲法および各種国内法、国際条約によって保障されている。特に1982年に制定された「カナダ権利と自由憲章」は、基本的な自由、民主的権利、移動の権利、法的権利、平等権などを広範に保障しており、カナダの人権擁護体制の中核を成している。しかしながら、歴史的経緯や現代社会の複雑化に伴い、依然として解決すべき人権問題や社会問題が存在する。

カナダにおける最も深刻かつ長期的な人権問題の一つは、先住民族(ファースト・ネーション、イヌイット、メティス)が直面する差別と不平等である。歴史的には、土地の収奪、文化の破壊、そして悪名高いインディアン寄宿学校制度による深刻な人権侵害が行われた。現代においても、先住民族は貧困率の高さ、教育・医療へのアクセスの困難、司法制度における不均衡な扱い、生活基盤の不安定さといった問題に苦しんでいる。近年、真実和解委員会の報告や、行方不明及び殺害された先住民女性に関する国民的調査などを通じて、これらの問題に対する認識が高まり、政府や市民社会による和解と改善への取り組みが進められているが、道半ばである。

カナダは多文化主義を国是とし、多様な民族的・文化的背景を持つ移民を積極的に受け入れてきた。しかし、人種差別や外国人嫌悪は依然として社会問題として存在している。特定のマイノリティ集団に対するヘイトクライムや、雇用・住居における差別、警察によるプロファイリングなどが報告されている。特に、イスラム教徒、黒人、アジア系住民などが差別の対象となることがある。政府は、反人種差別戦略や多文化主義政策を通じて、これらの問題に対処しようとしている。

性的少数者(LGBTQ2+)の権利は、近年大きく進展してきた。2005年には同性結婚が全国で合法化され、性自認や性的指向に基づく差別を禁止する法律も整備されている。しかし、社会的な偏見や差別が完全に解消されたわけではなく、特にトランスジェンダーの人々や有色の性的少数者は、依然として困難に直面することがある。

カナダは比較的高い生活水準を誇るが、貧困と社会的格差は依然として重要な社会問題である。特に、子供の貧困、ワーキングプア、高齢者の貧困などが課題となっている。地域間の経済格差も存在し、都市部と地方、あるいは州ごとの格差が社会的な緊張を生むこともある。政府は、社会保障制度の充実、最低賃金の引き上げ、手頃な価格の住宅供給などを通じて、貧困削減と格差是正に取り組んでいる。

環境問題も、カナダ社会が直面する大きな課題である。広大な森林や水資源を持つ一方で、オイルサンド開発などに伴う環境負荷、気候変動の影響、生物多様性の喪失などが懸念されている。環境正義の観点からは、環境汚染の影響が特定の地域やマイノリティ集団に偏って及ぶ問題も指摘されている。政府は、国際的な気候変動対策の枠組みに参加し、国内的にも炭素価格付け制度の導入や再生可能エネルギーへの移行を進めているが、経済成長との両立が課題となっている。

これらの人権問題や社会問題に対し、カナダ政府は法整備や政策立案、啓発活動などを通じて対応している。また、アムネスティ・インターナショナル・カナダやカナダ自由人権協会のような数多くの非政府組織(NGO)や市民団体も、人権擁護、差別撤廃、社会的公正の実現に向けて活発に活動しており、政府への提言や社会への問題提起を行っている。

9. 文化

カナダの文化は、その歴史的背景と地理的多様性を反映し、イギリス、フランス、そして先住民の文化という3つの主要な源流から影響を受けて形成されてきた。これに加えて、長年にわたる世界各地からの移民がもたらした文化が融合し、カナダ独自の「文化のモザイク」と呼ばれる多元的でダイナミックな文化的景観を創り出している。カナダ政府は、公式に多文化主義を国の政策として掲げ、異なる文化の共存と相互尊重を奨励している。この多文化主義は、カナダのアイデンティティの重要な構成要素と見なされており、社会的結束と国際的な評価に貢献している。

地域ごとの文化的特色もカナダ文化の重要な側面である。特にケベック州は、フランス語を主要言語とし、独自の歴史、法制度、社会規範を持つため、カナダの他の英語圏地域とは異なる文化圏を形成している。アカディア文化も、沿海州を中心に独自の言語、音楽、伝統を保持している。先住民文化は、その多様な言語、芸術、精神性、伝統的知識を通じて、カナダ文化全体に深く根ざしており、近年その復興と尊重への関心が高まっている。

文化の保存と発展は、カナダ政府の重要な政策課題の一つである。カナダ放送協会(CBC/Radio-Canada)、カナダ国立映画製作庁(NFB)、カナダ芸術評議会などの公的機関が、国内の芸術文化活動を支援し、カナダ独自のコンテンツ制作を奨励している。また、著作権保護や文化遺産の保存に関する法制度も整備されている。

多文化共生のあり方については、カナダ社会において常に議論と模索が続けられている。異なる文化間の理解と対話を促進するための教育プログラムや地域活動が展開される一方で、差別や偏見の解消、マイノリティの社会的包摂といった課題にも取り組んでいる。カナダ文化の将来は、この多様性を力とし、グローバル化する世界の中でいかに独自のアイデンティティを維持し発展させていくかにかかっていると言える。

9.1. 象徴

カナダを代表する国家的象徴物は、国の歴史、地理、自然、そして文化的価値観を反映している。最も広く知られているのは、カエデの葉(メープルリーフ)であり、カナダの国旗の中心に描かれ、国のアイデンティティと強く結びついている。カエデの葉は、18世紀初頭からカナダの象徴として用いられてきた。

カナダの国章は、イギリスの王室紋章を基礎としつつ、フランスやカナダ独自の要素(カエデの葉など)を取り入れたデザインとなっている。国章に記された国の標語は、ラテン語で「A mari usque ad mareア・マリ・ウスクェ・アド・マーレラテン語」(海から海へ)であり、これは、カナダが大西洋から太平洋に至る広大な国土を持つことを示している。

ビーバーは、カナダの建国初期における毛皮貿易の重要性を象徴する動物として、古くから国の象徴とされてきた。現在でも5セント硬貨のデザインに用いられている。その他、カナダガンやハシグロアビもカナダを代表する鳥類として親しまれている。カナダウマも国の公式な馬として認められている。

王立カナダ騎馬警察(RCMP、マウンティー)の赤い制服と特徴的な帽子は、カナダの法と秩序、そして広大な未開拓地を象徴するものとして国際的に知られている。ロッキー山脈の壮大な景観も、カナダの自然の美しさを代表する象徴の一つである。

近年では、先住民文化に由来するトーテムポールやイヌクシュクも、カナダの多文化性を象徴するものとして認識されるようになってきている。カナダ独自の食品としては、メープルシロップが世界的に有名であり、プーティンやナナイモバー、バタータルトなどもカナダを代表する食文化の一部とされている。カナダのビールも国民的な飲み物として親しまれている。

これらの象徴物は、カナダの歴史、自然、文化的多様性を反映し、国内外でカナダのアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たしている。

9.2. 文学

カナダ文学は、主に英語圏文学とフランス語圏文学という二つの大きな潮流に分けられ、それぞれイギリスとフランスの文学的伝統に根ざしている。カナダの最初期の物語は、旅行や探検に関するものであった。これらは、歴史的なカナダ文学の3つの主要テーマ、すなわち自然、辺境生活、そして世界におけるカナダの位置づけへと発展し、これらすべてが駐屯地精神と結びついている。近年、カナダ文学は世界中からの移民によって強く影響を受けている。1990年代までに、カナダ文学は世界で最も優れた文学の一つと見なされるようになった。

多数のカナダ人作家が国際的な文学賞を受賞しており、その中には小説家、詩人、文芸評論家であり、2度のブッカー賞を受賞したマーガレット・アトウッド、英語の短編小説の最高の現役作家と呼ばれ、ノーベル文学賞を受賞したアリス・マンロー、そして小説『イギリス人の患者』を執筆し、同名の映画がアカデミー作品賞を受賞したブッカー賞受賞者のマイケル・オンダーチェなどがいる。L・M・モンゴメリは、1908年の『赤毛のアン』に始まる一連の児童小説を生み出した。

先住民文学もカナダ文学の重要な一部であり、口承伝統や独自の宇宙観を反映した作品が注目を集めている。現代では、多様な文化的背景を持つ作家たちが活躍し、カナダ文学の幅広さと深みを増している。

9.3. メディア

カナダのメディアは、その報道の自由度、検閲のなさ、多様性、そして強い地域性が特徴である。放送法は、「放送システムは、カナダの文化的、政治的、社会的、経済的構造を保護し、豊かにし、強化するのに役立つべきである」と宣言している。カナダは発達したメディア部門を持っているが、その文化的成果、特に英語の映画、テレビ番組、雑誌は、しばしばアメリカ合衆国からの輸入品に圧倒されがちである。その結果、明確なカナダ文化の維持は、カナダ放送協会(CBC)、カナダ国立映画製作庁(NFB)、カナダ・ラジオテレビ通信委員会(CRTC)などの連邦政府のプログラム、法律、機関によって支援されている。

カナダのマスメディアは、印刷媒体とデジタル媒体の両方、そして両公用語において、主に「一握りの企業」によって支配されている。これらの企業の中で最大のものは、国の公共放送局であるカナダ放送協会であり、国内の文化コンテンツ制作においても重要な役割を果たし、英語とフランス語の両方で独自のラジオとテレビネットワークを運営している。CBCに加えて、一部の州政府も、TVオンタリオやテレ・ケベックなど、独自の公共教育テレビ放送サービスを提供している。

カナダのニュース以外のメディアコンテンツ(映画やテレビを含む)は、地元のクリエイターだけでなく、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、フランスからの輸入品にも影響を受けている。外国製メディアの量を減らすための努力として、テレビ放送における政府の介入には、コンテンツ規制と公的資金提供の両方が含まれる場合がある。カナダの税法は、雑誌広告における外国との競争を制限している。

9.4. 美術

カナダの美術は、何千年にもわたる先住民の居住によって特徴づけられ、後にはイギリス、フランス、先住民、そしてアメリカの美術的伝統を組み合わせた芸術家たちが登場し、時にはヨーロッパの様式を取り入れながらナショナリズムを推進してきた。カナダ美術の性質はこれらの多様な起源を反映しており、芸術家たちは自分たちの伝統を取り入れ、これらの影響をカナダでの生活の現実に合わせて適応させてきた。

カナダの現代絵画は、長年にわたって出現したいくつかの主要な運動に大きく影響されてきた。最も顕著な運動の一つは、1920年に設立されたグループ・オブ・セブンであり、彼らは作品の中で荒野を捉えることを目指した。このグループと関連があったのは、風景画や太平洋岸北西部の先住民の描写で知られるエミリー・カーであった。20世紀半ばには、ジャン=ポール・リオペルやポール=エミール・ボルデュアといった芸術家たちとともに、カナダで抽象芸術が隆盛した。1960年代から1970年代にかけては、マイケル・スノーやイアン・カー=ハリスといった芸術家たちとともに、コンセプチュアル・アートが出現した。この時代にはまた、伝統的な先住民の技法と現代美術のスタイルを組み合わせたノーヴァル・モリソーのような先住民芸術家も登場した。近年、現代美術では、ケント・モンクマンやシュヴィナイ・アショーナといった芸術家たちとともに、具象芸術の復活が見られる。

9.5. 音楽

カナダの音楽は、多様な地域的シーンを反映している。カナダは、教会ホール、チェンバーホール、音楽院、アカデミー、舞台芸術センター、レコード会社、ラジオ局、テレビのミュージックビデオチャンネルなど、広大な音楽インフラを発展させてきた。カナダ音楽基金のような政府支援プログラムは、独創的で多様なカナダ音楽を創造、制作、販売する幅広い音楽家や起業家を支援している。その文化的重要性、そして政府の取り組みや規制の結果、カナダの音楽産業は世界最大級の一つとなり、国際的に有名な作曲家、音楽家、アンサンブルを生み出している。国内の音楽放送はCRTCによって規制されている。カナダ録音芸術科学アカデミーは、カナダの音楽産業賞であるジュノー賞を授与している。カナダ音楽の殿堂は、カナダの音楽家の生涯にわたる業績を称えている。

カナダの愛国歌は200年以上の歴史がある。カナダで最も古い愛国歌作品である「ザ・ボールド・カナディアン」は1812年に書かれた。「メープルリーフ・フォーエバー」は1866年に書かれ、英語圏カナダ全土で人気の愛国歌であり、長年にわたり非公式の国歌として機能していた。「オー・カナダ」も20世紀の多くを通じて非公式の国歌として機能し、1980年に国の公式国歌として採用された。

9.6. スポーツ

カナダの公的な国技はアイスホッケーとラクロスである。その他の主要なプロ競技には、カーリング、バスケットボール、野球、サッカー、フットボールがある。カナダのスポーツにおける偉大な業績は、カナダスポーツの殿堂など、数多くの「殿堂」や博物館によって称えられている。

カナダはアメリカ合衆国といくつかの主要なプロスポーツリーグを共有している。これらのリーグに所属するカナダのチームには、ナショナルホッケーリーグに7つのフランチャイズ、メジャーリーグサッカーに3チーム、そしてメジャーリーグベースボールとナショナルバスケットボールアソシエーションにそれぞれ1チームがある。その他の人気のあるプロ競技には、カナディアンフットボールリーグ、ナショナルラクロスリーグ、カナダ・プレミアリーグ、そしてカーリング・カナダが主催するカーリングトーナメントがある。

参加という点では、2023年にカナダ人の3分の1以上(35%)が最も一般的に報告したスポーツは水泳であった。これに僅差でサイクリング(33%)とランニング(27%)が続いた。特定のスポーツの人気は様々であり、一般的に、カナダ生まれの人口は、最も人気のある若年成人チームスポーツであるアイスホッケー、スケート、スキー、スノーボードなどのウィンタースポーツに参加する可能性が高かったのに対し、移民は最も人気のあるユースチームスポーツであるサッカー、テニス、バスケットボールをする可能性が高かった。ゴルフ、バレーボール、バドミントン、ボウリング、武道などのスポーツも、ユースおよびアマチュアレベルで広く楽しまれている。

カナダは冬季オリンピックと夏季オリンピックの両方で成功を収めており(特に「ウィンタースポーツ国家」としての冬季オリンピック)、1976年夏季オリンピック、1988年冬季オリンピック、2010年冬季オリンピック、2015年FIFA女子ワールドカップ、2015年パンアメリカン競技大会および2015年パラパンアメリカン競技大会といった注目度の高い国際スポーツイベントを主催してきた。カナダはメキシコおよびアメリカ合衆国と共に2026 FIFAワールドカップを共同開催する予定である。

9.7. 食文化

カナダの食文化は、その広大な国土、多様な民族構成、そして豊かな自然環境を反映し、地域ごとに特色ある料理が存在する。先住民の伝統的な食材や調理法、イギリス系およびフランス系の植民者たちが持ち込んだ食習慣、そして世界中からの移民がもたらした各国の料理が融合し、カナダ独自の食のモザイクを形成している。

代表的なカナダ料理として国際的に最も知られているのはプーティンであろう。これはフライドポテトにチーズカード(固形状のチーズ)を乗せ、グレイビーソースをかけたもので、特にケベック州が発祥地とされる。メープルシロップもカナダを象徴する食材であり、パンケーキやワッフルにかけるだけでなく、様々な料理や菓子、飲料にも利用される。東海岸では、ロブスターやムール貝などの新鮮なシーフード料理が豊富である。ナナイモバーはブリティッシュコロンビア州ナナイモ市発祥の、焼かずに作る層状のデザートバーであり、全国的に人気がある。

地域ごとの特色としては、ケベック州ではフランス料理の影響を強く受けたトゥールティエール(ミートパイ)やクレトン(豚肉のリエット風パテ)などがある。沿海州では、フィッシュ・アンド・チップスやシーフードチャウダーが定番である。プレーリー地方では、牛肉やバイソン肉を使った料理、そしてピエロギ(東欧風ダンプリング)のような移民文化の影響を受けた料理が見られる。バンクーバーのような多民族都市では、中華料理、インド料理、日本料理、ベトナム料理など、世界各国の本格的な料理を味わうことができる。

カナダの飲料としては、地ビールやアイスワインが特筆される。地ビールは各州でクラフトビール醸造所が数多く存在し、多様なスタイルのビールが生産されている。アイスワインは、凍ったブドウから造られる甘口のデザートワインであり、特にオンタリオ州のナイアガラ地域やブリティッシュコロンビア州のオカナガン地域が名産地として知られる。

多文化社会であるカナダの食文化は、常に新しい要素を取り込みながら進化を続けている。移民が持ち込む新たな食材や調理法が既存の料理と融合し、あるいは新たなレストランや食のトレンドを生み出している。カナダの食文化は、その多様性と受容性において、国の多文化主義を象徴するものと言える。

9.8. 建築

カナダの建築は、その広大な国土、多様な気候、そして先住民文化、フランス、イギリス、アメリカ合衆国からの影響を含む豊かな文化的背景を反映している。時代や地域によって様々な様式が見られ、カナダ独自の建築的アイデンティティを形成してきた。

初期の建築としては、先住民族の伝統的な住居形態が挙げられる。イグルー(イヌイットの雪の家)、ティピー(平原インディアンの円錐形テント)、ロングハウス(イロコイ族などの集合住宅)など、地域の気候や生活様式に適応した多様な形態が存在した。これらの建築は、自然素材を巧みに利用し、持続可能な生活を支える知恵に満ちていた。

ヨーロッパ人による植民地化以降、フランスとイギリスの建築様式が導入された。ヌーベルフランス時代(主にケベック州)には、石造りの堅固な教会や住宅、農家(maison de fermeメゾン・ド・フェルムフランス語)が特徴的であり、急勾配の屋根や煙突などがフランスの地方建築の影響を示している。イギリス統治下では、ジョージアン様式やヴィクトリアン様式の建築が都市部や田園地帯に広まった。これらの様式は、レンガや木材を用いた左右対称のデザインや装飾的な細部を特徴とする。

20世紀に入ると、カナダ独自の建築様式を模索する動きが現れた。アーツ・アンド・クラフツ運動の影響を受けた住宅や、アール・デコ様式の公共建築、そしてモダニズム建築が都市景観を変えていった。特に第二次世界大戦後は、国際様式の影響を受けた高層ビルや公共施設が建設された。著名なカナダ人建築家としては、アーサー・エリクソンやダグラス・カーディナルなどが国際的に知られている。

現代建築においては、持続可能性や環境への配慮、そして地域の文化的文脈を重視する傾向が見られる。木材を多用した建築や、エネルギー効率の高い設計、都市の再開発プロジェクトなどが注目されている。また、多文化社会を反映し、様々な文化的要素を取り入れたデザインも見られる。

都市景観としては、トロントやバンクーバーのような大都市では超高層ビルが立ち並ぶ近代的なスカイラインが形成されている一方、ケベック・シティーの旧市街のように歴史的な街並みが保存されている都市もある。カナダの厳しい気候は、断熱性や採光、積雪対策など、建築設計に大きな影響を与えてきた。また、広大な自然景観と調和するような建築デザインも、カナダ建築の重要なテーマの一つである。

9.9. 世界遺産

カナダ国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産、自然遺産、複合遺産が多数存在する。これらの遺産は、カナダの自然の壮大さ、先住民文化の豊かさ、そしてヨーロッパ人による植民と国家形成の歴史を物語っている。

自然遺産としては、カナディアン・ロッキー山脈自然公園群が有名であり、バンフ、ジャスパー、クートニー、ヨーホーの各国立公園と、アシニボイン山、ロブソン山、ハンバーの各州立公園が含まれる。壮大な山岳景観、氷河、湖沼、そして多様な動植物が生息するこの地域は、地球の自然史を理解する上で重要な価値を持つ。その他、ダイナソー州立公園(恐竜の化石の宝庫)、ナハニ国立公園(深い渓谷と滝)、グロス・モーン国立公園(地球のマントルが露出した独特の地質)、ミグアシャ国立公園(デボン紀の魚類化石)、ワッタートン・グレイシャー国際平和自然公園(アメリカ合衆国と共有)、ジョギンズ化石断崖(石炭紀の森林化石)などが登録されている。

文化遺産では、ランス・オ・メドー国定史跡が、ヴァイキングによる北米到達の最古の証拠として重要である。ケベック歴史地区は、ヌーベルフランス時代の城壁都市の姿を良好に保存しており、北米におけるヨーロッパ植民都市の初期の例として価値が高い。SGang Gwaay(アンソニー島)は、ハイダ族のトーテムポールや住居跡が残る神聖な場所である。ルーネンバーグ旧市街は、イギリス植民地時代の計画都市の典型例として、またオールド・クロウ水路橋梁群は、19世紀の運河建設技術を示す遺産として登録されている。リドー運河も、北米における初期の軍事・商業水路として歴史的価値が高い。

複合遺産としては、クルエーン/ランゲル=セント・イライアス/グレイシャー・ベイ/タッチェンシニー=アルセクがあり、カナダとアメリカ合衆国にまたがる広大な氷原と山岳地帯で、壮大な自然景観と独自の生態系を持つ。

これらの世界遺産は、カナダの自然と文化の多様性を示し、国内外からの観光客を惹きつけるとともに、その保護と次世代への継承が重要な課題となっている。

9.10. 祝祭日

カナダの祝祭日は、連邦レベルで制定されているものと、各州または準州レベルで独自に定められているものがある。これらの祝祭日は、カナダの歴史、文化、宗教、季節の移り変わりなどを反映している。

連邦祝祭日として全国的に祝われる主なものは以下の通りである。

- 元日**(New Year's Day):1月1日。新年を祝う。

- 聖金曜日**(Good Friday):復活祭(イースター)直前の金曜日。キリストの受難を記念するキリスト教の祝日。日付は毎年変動する。

- イースターマンデー**(Easter Monday):復活祭の翌日の月曜日。一部の地域や職場で休日となる。日付は毎年変動する。

- ヴィクトリア・デー**(Victoria Day):5月25日の直前の月曜日。ヴィクトリア女王の誕生日を記念する日であり、現在のカナダ国王の公式誕生日もこの日に祝われる。ケベック州では「愛国者の日」(National Patriots' Day)として、1837年のローワー・カナダの反乱を記念する。

- カナダ・デー**(Canada Day):7月1日。1867年のカナダ連邦成立を記念する建国記念日。

- レイバー・デー**(Labour Day):9月の第1月曜日。労働者の権利と貢献を称える日。

- 感謝祭**(Thanksgiving Day):10月の第2月曜日。収穫を祝い、神に感謝する日。アメリカ合衆国の感謝祭とは異なる時期に祝われる。

- リメンブランス・デー**(Remembrance Day):11月11日。第一次世界大戦終結を記念し、戦没者を追悼する日。多くの州で法定休日だが、オンタリオ州やケベック州など一部の州では法定休日ではないものの、追悼行事は行われる。

- クリスマス**(Christmas Day):12月25日。キリストの降誕を祝うキリスト教の祝日。

- ボクシング・デー**(Boxing Day):12月26日。クリスマスの翌日で、多くの企業が休日とし、大規模なセールが行われる。オンタリオ州など一部の州では法定休日。

州ごとの祝祭日としては、例えばアルバータ州、オンタリオ州、サスカチュワン州などでは2月の第3月曜日が「ファミリー・デー」として休日になっている。ブリティッシュコロンビア州では2月の第2月曜日である。マニトバ州では「ルイ・リエルの日」、プリンスエドワードアイランド州では「アイランダー・デー」として同様の日が祝われる。8月の第1月曜日は多くの州で「シビック・ホリデー」として休日となっているが、州によって名称が異なる(例:ブリティッシュコロンビア・デー、サスカチュワン・デーなど)。ケベック州では6月24日が「サン・ジャン・バティストの日」(Fête nationale du Québec)として、州の祝日となっている。

これらの祝祭日は、カナダ国民にとって家族や友人と過ごし、国の歴史や文化を祝う大切な機会となっている。