1. 概要

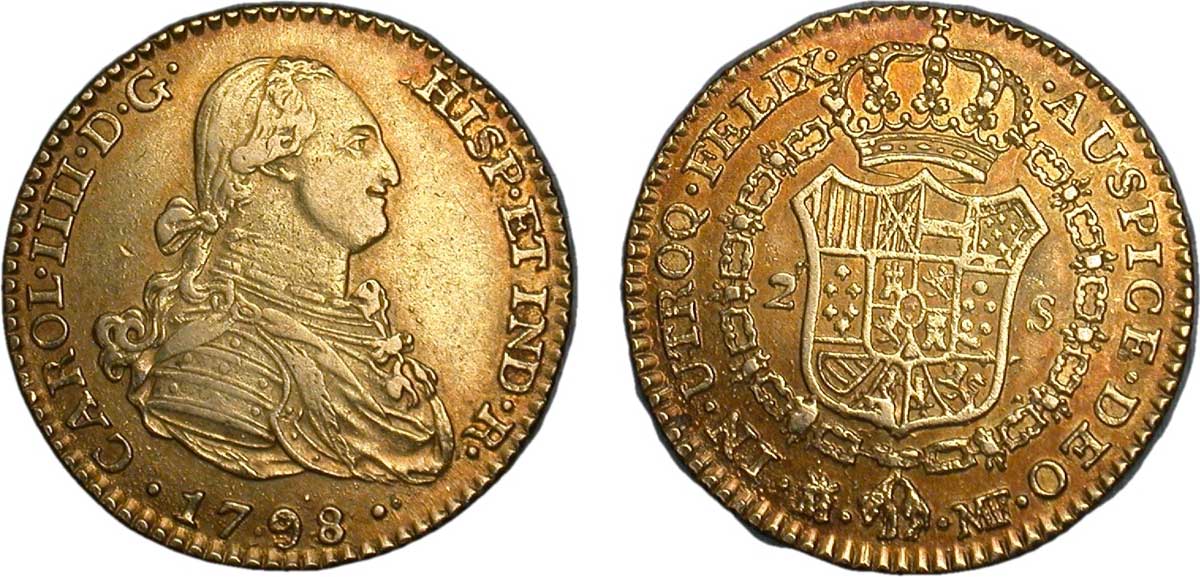

スペイン・ブルボン朝の国王カルロス4世(Carlos Antonio Pascual Francisco Javier Juan Nepomuceno José Januario Serafín Diego de Borbón y Sajonia、1748年11月11日 - 1819年1月20日)は、1788年から1808年までスペイン国王およびスペイン帝国の統治者であった。彼の治世は、スペインが不安定な同盟関係に陥り、戦争の必要性から絶えず財政を逼迫させた時期と重なる。カルロス4世は、息子のフェルナンド7世を嫌悪しており、フェルナンドは1807年のエル・エスコリアル陰謀を主導し、後に1808年3月のアランフエス暴動によってカルロス4世の退位を強要した。この暴動は、広く憎まれていた寵臣マヌエル・デ・ゴドイの失脚も招いた。その後、ナポレオン・ボナパルトによってバイヨンヌに召喚され、フェルナンド7世と共に退位を強いられたカルロス4世は、ナポレオンが兄のジョゼフ・ボナパルトをスペイン王位に就かせる道を開いた。カルロス4世の治世は、スペインの歴史における大きな負の転換点と評価されている。

2. 生い立ちと背景

カルロス4世は、1748年11月11日にナポリのポルティチで、父カルロス3世と母マリア・アマリア・フォン・ザクセンの次男として生まれた。当時、父はナポリ王国とシチリア王国の国王であった。兄のドン・フェリペは、学習障害とてんかんのため、両王位の継承者から外された。ナポリとシチリアでは、カルロスは「タラント公」と呼ばれた。

彼は、ポーランド王兼ザクセン選帝侯アウグスト3世の娘である母の血統から、素晴らしい体格と強靭な体力を受け継いだ。若い頃は、農村で自分の知る限りの最強の男たちとレスリングをするのを好んだ。彼はスポーツや狩猟を好み、国務を処理するよりもそちらに時間を費やしたため、「El Cazadorエル・カサドールスペイン語」(「狩人」の意)というあだ名で呼ばれた。

知性の面では、優れた君主であった父とは異なり、多くの人々から鈍感で単純明快、あるいは「愚か」と見なされていた。父カルロス3世でさえ、彼と話すたびに「カルロス、お前はバカだな」と漏らしたという。また、従妹のマリア・ルイサ・デ・パルマとの結婚が決定した際、女性との交際経験がなかった彼は途方に暮れたが、父は「バカだなカルロス。女なんかみんな同じだ!」と一喝したのみであった。王妃マリア・ルイサ・デ・パルマは、多くの人々(フランシスコ・デ・ゴヤなど)から、王を完全に支配する性悪で粗野な女性と見られていた。父の存命中に、カルロスは国王のお気に入りの大臣を追い出し、アランダ伯爵(アラゴン党代表)に置き換えようとしたが、王妃の介入により審問に引き出された。

3. 治世

カルロス4世は1788年に即位し、その後20年間統治した。彼は王権神授説を深く信奉し、絶対的で強力な国王としての体裁を保っていたものの、自身の統治には受動的な役割しか果たさなかった。国務は、妻のマリア・ルイサ・デ・パルマと、彼が第一大臣に任命したマヌエル・デ・ゴドイに任せきりであった。カルロスは、フランス革命の勃発、ブルボン家の親族であるフランス国王ルイ16世とその王妃マリー・アントワネットの処刑、そしてナポレオン・ボナパルトの台頭といった激動の時代に、ひたすら狩猟に没頭した。

啓蒙時代の思想は、最初のスペイン・ブルボン朝国王フェリペ5世の即位とともにスペインにもたらされた。カルロス4世の父であるカルロス3世は、スペインを政治的・経済的に再活性化し、スペイン帝国を宗主国の付属物としてより緊密に結びつけることを目指す積極的なブルボン改革を推進した。カルロス3世は、経験豊富な第一大臣の助けを借りて意思決定を行う、活動的な国王であった。対照的に、カルロス4世は「何もしない国王」であり、支配的な妻と、経験不足ながら野心的な第一大臣ゴドイに依存した。統治能力に欠ける国王、愛人(ゴドイを含む)がいると広く噂された王妃、そして独自の思惑を持つ第一大臣の組み合わせは、君主制に対する国民の不満と疎外感を増大させた。

3.1. 即位と初期の政策

1788年にカルロス3世が崩御し、カルロス4世が王位を継承した。彼は父の政策を維持する意向であり、それに伴い、第一大臣としてフロリダブランカ伯爵を留任させた。

フロリダブランカは、1789年にバンクーバー島沖で発生した小規模な貿易・航海紛争であるヌートカ危機において、イギリスとの戦争を回避した。この紛争は、より大規模な衝突に発展する可能性があった。スペインはフランスの同盟国からの支援を期待できたが、フランスはこれを拒否したため、フロリダブランカは屈辱的な形でイギリスの条件を受け入れ、ヌートカ条約を締結せざるを得なかった。

1792年、政治的・個人的な敵対者によってフロリダブランカは失脚し、アランダ伯爵が後任となった。

しかし、フランス革命戦争の勃発後、自由主義寄りのアランダ伯爵自身も、王妃のお気に入りで、彼女の愛人であると広く信じられていたマヌエル・デ・ゴドイに取って代わられた。ゴドイは国王の永続的な寵愛を享受した。

3.2. 統治体制と宮廷

カルロス4世は、王権の神聖さを深く信じ、絶対的な強力な国王としての体裁を維持しようと努めたが、自身の統治には受動的な役割しか果たさなかった。政務は、彼の妻マリア・ルイサ・デ・パルマと、彼が第一大臣に任命したマヌエル・デ・ゴドイに完全に委ねられた。事実上、ゴドイは王妃の執務室を支配し、国王は自身の生活の全てをゴドイに委ねた。王妃はゴドイを含む複数の愛人を持っていたと広く噂され、国王の統政能力の欠如と相まって、王室は国民からの信頼を失い、疎外感を増大させた。

3.3. 外交政策と戦争

ゴドイは当初、フランスに対する中立政策を継続したが、1793年にスペインがルイ16世の処刑に抗議した後、フランスはスペインに宣戦布告した。これを受けて、ポルトガルとスペインはフランスに対する相互防衛条約を締結した。スペインはトゥーロン攻囲戦(1793年)やピレネー戦争(1794年)で敗北した。

1795年6月、スペインはバーゼル条約を締結し、イスパニョーラ島の一部をフランスに割譲することを条件に講和に合意した。この条約締結に尽力したゴドイは、国王から「平和大公」の称号を授与された。

1796年、フランスはゴドイに第二次サン・イルデフォンソ条約への署名を強制し、スペインはイギリスに宣戦布告した。その結果、スペインはフランス革命戦争において、共和制フランスと同盟を結んだ数少ない植民地帝国の一つとなり、かなりの期間その同盟関係を維持した。この同盟関係により、スペインはサン・ビセンテ岬の海戦でイギリス海軍に大敗を喫した。

スペインはしばらくフランスの同盟国として大陸封鎖令を支持したが、トラファルガーの海戦でイギリスに敗北し、全艦隊を失った後に撤退した。1807年にナポレオンがプロイセンに勝利した後、ゴドイは再びスペインをフランス側につかせた。しかし、このような同盟関係の転換は、信頼できる同盟国としてのカルロス4世の地位を低下させ、ゴドイの不人気を増大させ、イギリスとの緊密な関係を模索するフェルナンド王太子の支持者である「fernandistas」の勢力を強化した。

1807年、ナポレオンはフォンテーヌブロー条約をゴドイ内閣と締結し、ポルトガル占領後の分割統治を前提として、フランス軍がスペイン領内を通過・駐留することを無制限に許可した。1808年、フランスはポルトガル攻撃を名目にスペイン国内の主要な戦略的要衝に陣地を築き、10万人に及ぶ兵士を常駐させた。これにより、ナポレオンは事実上スペインを支配する機会を確保した。

3.4. 国内政策と経済

スペインの経済問題は長年にわたるものであったが、同盟国フランスが追求する戦争に巻き込まれたことでさらに悪化した。財政的必要性がカルロス4世の国内・外交政策を動かし、ゴドイの経済政策はカルロス政権への不満を増大させた。

大規模な経済改革を実施するため、改革派でヤンセン主義者であったガスパール・メルチョル・デ・ホベリャーノスは、農業の復興を促進するために土地所有権の抜本的な改革を提案した。彼の1795年の著作『Informe en el expediente de ley agraria』では、スペインが人口増加と繁栄のために農業の発展が必要であると論じた。彼の分析では、土地所有の集中、伝統、制度的障壁が農業問題の核心にあるとされた。彼は、村が所有する公有地の分割・売却、および家畜所有者の組織であるメスタが使用のために資産として保持していた広大なスペイン領土の売却を求めた。ホベリャーノスはまた、貴族の世代間で土地財産が分割されずに継承されることを許す信託財産(mayorazgosマジョラスゴススペイン語)の廃止、およびカトリック教会が所有する土地の売却も主張した。これらの政策の目的は、スペインに自益を追求し、農地をより生産的にする自作農を創出することであった。その代償として、教会と貴族の権力を弱体化させることになった。

財政状況が逼迫する中、王室は1804年、海外帝国において教会が長期にわたって貸し付けていた抵当権を直ちに回収するよう強制する措置を課した。これは教会の富と権力を弱体化させることを目的としていたが、裕福な地主エリートたちは、抵当に入れた財産を全額支払う手段がなかったため、経済的破滅に直面した。この軽率な王令は、ヌエバ・エスパーニャ(メキシコ)における独立運動の主要な要因と見なされている。この法令は、カルロスとフェルナンドが退位すると効力を失ったが、施行中はエリート層の支持を損なった。

3.5. 科学探検と発見

カルロス4世の治世下では、王室による科学探検が引き続き支援された。これらの探検の中には、当初カルロス3世によって承認されたものも含まれる。

- ヌエバ・グラナダ王立植物探検隊**(1783年 - 1816年)と**ヌエバ・エスパーニャ王立植物探検隊**(1787年 - 1803年)は、王室の資金援助を受けて実施された。

- マルスピナ遠征**(1789年 - 1794年)は、スペイン海軍司令官アレハンドロ・マルスピナが率いる重要な科学探検であり、博物学者や植物画の専門家がスペイン王室のために情報を収集した。

- バルミス遠征**(1803年)は、スペインの海外領土に天然痘ワクチンを普及させることを目的として、カルロス4世によって承認された。

3.6. 人物像と関心事

カルロス4世は、善良で信心深い人物であったが、その能力を超えた一連の国際危機に直面し、苦境に陥った。彼は「専制的で、怠惰で、愚か」と評されることもあった。また、元レスリング選手であり、多くの時間を狩猟に費やしたことでも知られている。

彼はフランシスコ・デ・ゴヤによって数多くの公式宮廷肖像画に描かれたが、多くの美術評論家はこれらの作品を、国王の頑固な空虚さに対する風刺と見なしている。特に、ゴヤの代表作の一つである『カルロス4世の家族』では、国王一家の人物像が批判的に描かれていると解釈されることが多い。

4. 政治的危機と退位

経済的困難、王妃とゴドイの性的関係に関する噂、そして国王の無能さが、君主制の国民からの威信を低下させた。父から権力を奪い取ることに熱心で、第一大臣に嫉妬していたフェルナンド王太子は、1807年に未遂に終わったクーデターを試みた。しかし、1808年のアランフエス暴動を受けて、彼は父の退位を強要することに成功した。

4.1. アランフエス暴動と退位

1808年、アランフエスの冬の宮殿で暴動と民衆蜂起が発生し、国王は3月19日に息子フェルナンドへの譲位を余儀なくされた。フェルナンドはフェルナンド7世として王位に就いたが、この時すでにスペインには第三次対仏大同盟の戦争のため10万のフランス兵が駐留しており、ナポレオンはフェルナンドを信用していなかった。

退位したカルロス4世は、王位を取り戻すためにナポレオンに助けを求めた。

4.2. バイヨンヌでの退位とフランスの介入

1808年4月、退位したカルロス4世は息子フェルナンドと共にバイヨンヌでナポレオンの前に召喚された。ナポレオンはカルロスと息子の両方に退位を強制し、スペインのブルボン王朝の廃止を宣言した。そして、自身の兄であるジョゼフ・ボナパルトをスペイン国王ジョゼフ1世として即位させ、これが半島戦争の引き金となった。ナポポナポレオンは、スペインがイギリスと羊毛の密貿易を行い、大陸封鎖令に違反したことを名目に、武力でスペインを征服した。

5. 晩年と死

ブルボン王朝がナポレオンによって廃位された後、元国王カルロス4世、その妻、そして元第一大臣ゴドイはフランスに監禁され、最初はコンピエーニュ城に、その後3年間はマルセイユ(彼の名を冠した地区があった)に留まった。ナポレオンが樹立した政権の崩壊後、フェルナンド7世が王位に復帰した。

元国王カルロス4世は、1812年に最終的にローマのバルベリーニ宮殿に落ち着くまで、ヨーロッパを転々とした。彼の妻は1819年1月2日に亡くなり、そのわずか18日後の1月20日にカルロス自身も死去した。フランシス・ロナルズ卿は、彼の旅行日誌にカルロス4世の葬儀の詳細な記述を残している。

6. 家族

カルロス4世は、1765年に従妹であるパルマ公フィリッポの娘マリア・ルイサ・デ・パルマと結婚した。夫妻の間には14人の子供が生まれたが、そのうち成人したのは7人であった。

6.1. 結婚と子女

カルロス4世とマリア・ルイサ・デ・パルマの間に生まれた子供たちは以下の通りである。

| 名前 | 肖像 | 生没年 | 備考 |

|---|---|---|---|

| カルロス・クレメンテ スペイン王子 |  | 1771年9月19日 - 1774年3月7日 | エル・エスコリアルで生まれ、同地で死去。出生当日に洗礼を受け、カルロス3世が「聖父」として洗礼に立ち会った。クレメンス14世はカルロスの誕生を祝い、聖別されたおくるみを贈った。しかし幼くして死去。 |

| カルロッタ・ジョアキナ ポルトガルおよびアルガルヴェ王妃 |  | 1775年4月25日 - 1830年1月7日 | アランフエス王宮で生まれ、1785年に従兄のジョアン6世と結婚し、1816年にポルトガル王妃となった。後のペドロ1世を含む子をもうけた。ケルス国立宮殿で死去。 |

| マリア・ルイサ スペイン王女 | 1777年9月11日 - 1782年7月2日 | ラ・グランハ・デ・サン・イルデフォンソ王宮で生まれ、同地で死去。幼くして死去。 | |

| マリア・アマリア スペイン王女 |  | 1779年1月9日 - 1798年7月22日 | アランフエス王宮で生まれ、1795年に叔父のアントニオ・パスクアル王子と結婚。1798年に死産の子を産み、その直後に死去。 |

| カルロス・ドミンゴ スペイン王子 |  | 1780年3月5日 - 1783年6月11日 | エル・パルド王宮で生まれ、アランフエス王宮で死去。彼の誕生後、父は祝賀の印としてプエルト・サン・フリアンの囚人全員を恩赦した。幼くして死去。 |

| マリア・ルイサ エトルリア王妃 ルッカ女公 |  | 1782年7月6日 - 1824年3月13日 | ラ・グランハ・デ・サン・イルデフォンソ王宮で生まれ、1795年に従兄のエトルリア王ルドヴィーコと結婚し、後のパルマ公カルロ2世を含む子をもうけた。1817年にルッカ女公となり、1824年にローマで癌のため死去。 |

| カルロス・フランシスコ・デ・パウラ スペイン王子 |  | 1783年9月5日 - 1784年11月11日 | ラ・グランハ・デ・サン・イルデフォンソ王宮で生まれ、同地で死去した双子。彼らの誕生はスペイン国民にとって重要な出来事であり、王位継承の安定をもたらしたが、カルロスとフェリペの早世によりその安定は途絶えた。両者とも幼くして死去。 |

| フェリペ・フランシスコ・デ・パウラ スペイン王子 | 1783年9月5日 - 1784年10月18日 | ||

| フェルナンド(7世) スペイン国王 |  | 1784年10月14日 - 1833年9月29日 | エル・エスコリアルで生まれ、同地で死去。1808年に父の後を継いで国王となったが、1ヶ月後にジョゼフ・ボナパルトによって廃位された。1802年に従妹のナポリ・シチリア王女マリア・アントニアと結婚したが、子なし。1813年に国王に復位。1816年に姪のポルトガル王女マリア・イザベルと結婚し、子をもうけた。1819年にザクセンのマリア・ホセファ・アマリアと結婚したが、子なし。1829年に姪の両シチリア王女マリア・クリスティーナと結婚し、後のイサベル2世を含む子をもうけた。1833年に死去。 |

| カルロス・マリア・イシドロ・ベニート モリーナ伯爵 |  | 1788年3月29日 - 1855年3月10日 | アランフエス王宮で生まれ、1816年に姪のポルトガル王女マリア・フランシスカと結婚し、子をもうけた。1838年に姪のベイラ公妃マリア・テレサと結婚したが、子なし。スペイン王位の最初のカルリスタ僭称者として「カルロス5世」を名乗った。1845年から1855年の死去まで「モリーナ伯爵」の称号を用いた。 |

| マリア・イサベル 両シチリア王妃 |  | 1789年7月6日 - 1848年9月13日 | マドリード王宮で生まれ、1802年に従兄の両シチリア王フランチェスコ1世と結婚し、後の両シチリア王フェルディナンド2世を含む子をもうけた。1825年から1830年(夫の死去)まで王妃であった。1848年にポルティチ宮殿で死去。 |

| マリア・テレサ スペイン王女 |  | 1791年2月16日 - 1794年11月2日 | アランフエス王宮で生まれ、エル・エスコリアルで死去。幼くして天然痘で死去。 |

| フェリペ・マリア スペイン王子 |  | 1792年3月28日 - 1794年3月1日 | アランフエス王宮で生まれ、マドリード王宮で死去。幼くして死去。 |

| フランシスコ・デ・パウラ スペイン王子 |  | 1794年3月10日 - 1865年8月13日 | アランフエス王宮で生まれ、1819年に姪のナポリ・シチリア王女ルイサ・カルロタと結婚し、子をもうけた。1865年にマドリードで死去。 |

7. 祖先

カルロス4世の祖先は以下の通りである。

| カルロス4世の祖先 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16. ルイ14世 | 17. マリア・テレサ・デ・アブスブルゴ | 18. フェルディナント・マリア (バイエルン選帝侯) | 19. ヘンリエッテ・アーデルハイト・フォン・ザヴォイエン | ||||

| 8. ルイ (グラン・ドーファン) | 9. マリア・アンナ・ヴィクトリア・フォン・バイエルン | ||||||

| 4. フェリペ5世 | 5. エリザベッタ・ファルネーゼ | 10. オドアルド2世ファルネーゼ | 11. ドロテア・ゾフィー・フォン・デア・プファルツ | ||||

| 2. カルロス3世 | 3. マリア・アマリア・フォン・ザクセン | 6. アウグスト3世 | 7. マリア・ヨーゼファ・フォン・エスターライヒ | ||||

| 1. カルロス4世 | |||||||

| 12. アウグスト2世 | 13. クリスティアーネ・エーバーハルディーネ・フォン・ブランデンブルク=バイロイト | 14. ヨーゼフ1世 | 15. ヴィルヘルミーネ・アマリエ・フォン・ブラウンシュヴァイク=リューネブルク | ||||

8. 歴史的評価と遺産

カルロス4世の治世は、スペインの歴史における大きな負の転換点と評価されている。彼の統治能力の欠如と、王妃マリア・ルイサおよび寵臣マヌエル・デ・ゴドイへの過度な依存は、君主制の威信を著しく低下させ、国民からの疎外感を増大させた。

経済的困難とゴドイの政策は、国民の不満をさらに高めた。特に、1804年に発布された「Consolidación de Vales Reales」と呼ばれる教会財産に関する布告は、教会と富裕な地主層の経済的破綻を招き、ヌエバ・エスパーニャ(メキシコ)における独立運動の主要な要因の一つとなった。この軽率な法令は、エリート層の支持を損ない、スペイン帝国の不安定化に拍車をかけた。

カルロス4世は、その能力を超えた一連の国際危機に直面し、有効な対処ができなかった。彼の弱体な指導力は、スペインの衰退と最終的なフランスによる占領に繋がり、半島戦争という悲惨な結果を招いた。彼の治世は、スペイン帝国の解体と植民地の独立への道を開いた時期として、批判的に分析されている。