1. 概要

本稿は、ヨーロッパ南西部のイベリア半島に位置する立憲君主制国家であるスペインについて概説する。正式名称はスペイン王国。首都はマドリード。スペイン本土のほか、地中海のバレアレス諸島、大西洋のカナリア諸島、北アフリカのセウタとメリリャなどの海外領土を有する。西はポルトガル、北東はフランスおよびアンドラと国境を接し、南はジブラルタル海峡を挟んでアフリカ大陸と向かい合う。

スペインの歴史は古く、先史時代から人類が居住し、古代にはイベリア人、ケルト人などが文化を形成した。ローマ帝国の支配を経て、西ゴート王国、イスラム勢力による支配(アル=アンダルス)と国土回復運動(レコンキスタ)が展開された。15世紀末にはカトリック両王による統一王国が成立し、大航海時代には広大な海外帝国(スペイン帝国)を築き、世界に大きな影響を与えた。しかし、帝国の衰退、ナポレオン戦争、植民地の独立、国内の政治的混乱を経て、20世紀には第二共和政、スペイン内戦、フランコ独裁政権という激動の時代を経験した。フランコの死後、民主化を達成し、1978年憲法の下で立憲君主制に移行、欧州連合(EU)にも加盟し、現代に至る。

2. 国名

スペインの正式名称は、スペイン1978年憲法においては明確に定められていない。しかし、同憲法内では「Españaエスパーニャスペイン語」という語が23回使用され、「Estado españolエスタード・エスパニョールスペイン語」(スペイン国)という語も2回用いられている。国家を意味するEstadoエスタードスペイン語が大文字で表記されていることから、これは固有名詞の一部と解釈される。一方で、「Reino de Españaレイノ・デ・エスパーニャスペイン語」(スペイン王国)という名称は同憲法内では引用されていないものの、一般的に広く使用されている。日本の外務省は「スペイン王国」を公式な国号として採用している。

英語表記では「Spainスペイン英語」とされ、これが日本語の「スペイン」という呼称の由来となっている。国民を指す場合はSpaniard英語(個人)、総称としてはSpanish英語が用いられ、形容詞もSpanish英語である。中国語では「西班牙」と表記され、「西」と略される。日本においては、江戸時代以前にはスペイン語の原音に近い「イスパニア」または「イスパニヤ」という呼称が用いられていた。

これらの国名の語源は、古代ローマ人がイベリア半島を指して用いた「ヒスパニア(Hispaniaヒスパニアラテン語)」に遡る。「ヒスパニア」の語源については諸説あるが、フェニキア語で「ハイラックスの島」を意味する「i-shphan-imフェニキア語」に由来するという説や、セム語派の専門家であるヘスス・ルイス・クンチージョスとホセ・アンヘル・サモラが提唱した、フェニキア語で「金属が鍛造される土地」または「冶金の島」を意味する「I-span-yaフェニキア語」に由来するという説がある。後者の説は、アンダルシア沿岸やタルテッソス王国における古代の活発な採鉱・冶金活動と関連付けられ、現在では最も有力な語源説とされている。

「エスパーニャ」という名称は、長らく同地を指す俗称であった。1492年のカスティーリャ王国とアラゴン王国の統合後も、国王はあくまで連合王国の共通君主であり、宮廷や議会、政府は各構成国ごとに置かれた諸侯連合体であった。1624年、宰相オリバーレス公伯爵は国王に「スペイン国王」となるよう進言したが、実現しなかった。1707年に発布された新国家基本法度により複合王政は廃止され、単一の中央集権国家となったが、この時も「スペイン」は正式な国号とはならなかった。1808年、ナポレオン・ボナパルトの兄ジョゼフ・ボナパルトがホセ1世として即位した際に、初めて「スペイン国王」の称号が公式に使用された。なお、スペインの国旗が登場したのは1785年のことである。

1978年憲法で国号が明記されなかったのは、君主制を維持しつつも、国王の地位を象徴的なものとし、国政運営の中心は国民によって選ばれた議会であることを明確にするための措置であったとされる。スペイン外務省は1984年に、「スペイン王国」と「スペイン」を国際条約において同等と見なすとの法令を発布しており、現在では国際条約や国際機関の文書、国内の公式文書や外交文書において「スペイン王国」が公式国名として使用されることが多い。

スペイン国内では、スペイン語(カスティーリャ語)以外にも、一部の自治州でカタルーニャ語、バスク語、ガリシア語などが公用語として認められており、これらの言語においてもスペインを指す独自の呼称が存在する。例えば、カタルーニャ語ではRegne d'Espanyaレグナ・ダスパーニャカタルーニャ語、バスク語ではEspainiako Erresumaエスパイニアコ・エレスマバスク語、ガリシア語ではReino de Españaレイノ・デ・エスパーニャガリシア語、オクシタン語(アラン語)ではReiaume d'Espanhaレイアウメ・デスパーニャオック語と呼ばれる。

3. 歴史

スペインの歴史は、イベリア半島における人類の居住から始まり、多様な民族と文化が交錯する複雑な道のりを経て現代に至る。この歴史は、先史時代、古代ローマ、西ゴート王国、イスラム支配、レコンキスタ、スペイン帝国の興隆と衰退、近代国家への移行、そして20世紀の激動と民主化という主要な時代区分によって特徴づけられる。

3.1. 先史時代と古代

イベリア半島における人類の居住は古く、アタプエルカの考古遺跡からは約120万年前のホミニドの痕跡が発見されている。これはヨーロッパ最古級の人類居住の証拠の一つである。約3万5000年前にはクロマニョン人がピレネー山脈を越えて半島に進出し、旧石器時代文化を築いた。その代表的な遺物として、北部カンタブリア地方のアルタミラ洞窟の壁画(紀元前1万5000年頃)が挙げられ、写実的な動物画は当時の狩猟生活を今に伝えている。

鉄器時代に入ると、イベリア半島には主要な二つの民族集団が形成された。地中海沿岸部から南西部にかけてはイベリア人が居住し、独自の文化を発展させた。一方、北部から北西部の大西洋沿岸地域にはケルト人が定住した。半島中央部では両民族が接触・混血し、ケルティベリア人と呼ばれる独自の文化圏が生まれた。また、ピレネー山脈西部には、言語的に孤立したバスク人が古代から居住していたと考えられている。

紀元前1100年頃からは、東地中海のフェニキア人がイベリア半島南部に到達し、カディス(当時のガディル)などの交易拠点を築いた。彼らは金属資源などを求めて内陸部とも交易を行った。紀元前6世紀頃からは古代ギリシャ人も半島東岸部に植民都市を建設し、エンポリオン(現在のアンプリアス)などがその例である。その後、フェニキア人の植民都市から発展したカルタゴがイベリア半島南部および東岸部で勢力を拡大し、鉱物資源の開発や傭兵の徴募を行った。しかし、カルタゴの勢力拡大は、地中海世界の覇権を争うローマとの対立を招くことになる。

3.2. ローマ帝国と西ゴート王国

第二次ポエニ戦争(紀元前218年~紀元前201年)において、ローマはカルタゴ勢力をイベリア半島から駆逐し、半島支配の第一歩を記した。その後、ローマは約2世紀をかけて半島全域の征服を完了し、ヒスパニアとして属州化した。ローマの支配は6世紀以上に及び、その間にラテン語、ローマ法、ローマの道路網、都市計画などが導入され、イベリア半島の「ローマ化」が進行した。イベリア人やケルト人などの土着の諸民族は徐々にローマ文化に同化し、現地の有力者層はローマの貴族階級に取り込まれていった。

ヒスパニアはローマ帝国にとって重要な穀倉地帯であり、また金、銀、銅、鉛などの鉱物資源も豊富であった。港からはオリーブオイル、ワイン、魚醤(ガルム)などが輸出され、帝国の経済を支えた。ローマは半島各地に都市を建設または再編し、メリダ(エメリタ・アウグスタ)、タラゴナ(タラコ)、サラゴサ(カエサルアウグスタ)、コルドバ(コルドゥバ)などが行政・経済の中心として栄えた。また、セネカ親子、ルカヌス、マルティアリス、クインティリアヌスといった文人や、トラヤヌス、ハドリアヌス、テオドシウス1世といったローマ皇帝もヒスパニア出身であった。

キリスト教は1世紀頃にヒスパニアに伝来し、都市部を中心に徐々に広まっていった。ローマ帝国末期には、ヒスパニアのキリスト教徒は迫害を経験しつつも、その勢力を拡大していった。現代スペインの言語(スペイン語やその他のロマンス諸語)、宗教(カトリック)、法体系の基礎の多くはこのローマ時代に形成された。

西ローマ帝国が衰退し始めた5世紀初頭、ゲルマン系諸部族がイベリア半島に侵入した。409年にはスエビ族、ヴァンダル族、アラン人が、続いて西ゴート族が到来した。スエビ族は半島北西部にスエビ王国を建国し、ヴァンダル族は南部を一時支配した後、北アフリカへ移動した。西ゴート族は、当初南ガリア(現在の南フランス)にトゥールーズを首都とする西ゴート王国を建国したが、フランク族の圧迫を受けてイベリア半島に勢力を移し、6世紀後半には半島の大半を支配下に置いた。首都はトレドに置かれた。

西ゴート王国は、ローマの行政制度や文化を一部継承しつつ、ゲルマン的な要素と融合させた独自の国家体制を築いた。当初、支配層である西ゴート族はアリウス派キリスト教を信仰していたが、被支配層のヒスパニア・ローマ系住民はカトリック(アタナシウス派)を信仰しており、宗教的な対立が存在した。しかし、589年の第3回トレド教会会議で、国王レカレド1世がカトリックに改宗したことにより、国内の宗教的統一が進み、ヒスパニア・ローマ系住民との融合も促進された。この時代には、セビーリャのイシドールスのような学識豊かな聖職者も現れ、ラテン文化の保存と継承に貢献した。しかし、西ゴート王国内部では王位継承をめぐる内紛が絶えず、これが後のイスラム勢力の侵入を容易にする一因となった。

5世紀後半には、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)が地中海西部の再支配を目指し、一時的に半島南部に領土(スパニア属州)を確保したが、西ゴート王国によって徐々に奪還された。

3.3. イスラム支配とレコンキスタ

711年、北アフリカからターリク・イブン・ズィヤードに率いられたウマイヤ朝のイスラム軍がジブラルタル海峡を渡ってイベリア半島に侵入した。西ゴート王国は内紛で弱体化しており、グアダレーテ河畔の戦いで国王ロデリックが戦死し、王国は急速に崩壊した。数年のうちに、イスラム勢力はイベリア半島のほぼ全域を征服し、この地は「アル=アンダルス」と呼ばれるようになった。

アッバース朝革命(750年)によってウマイヤ朝が滅亡すると、ウマイヤ家の一族アブド・アッラフマーン1世はイベリア半島に逃れ、756年にコルドバを首都とする後ウマイヤ朝を建国した。後ウマイヤ朝の下で、アル=アンダルスはイスラム世界の西端における文化・経済の中心地として繁栄した。特に10世紀のアブド・アッラフマーン3世とハカム2世の治世は黄金時代とされ、コルドバはバグダードやコンスタンティノープルと並ぶ大都市となり、学術、芸術、医学、農業技術などが高度に発展した。メスキータ(コルドバの大モスク)のような壮大な建築物もこの時代に建設・拡張された。

イスラム支配下のイベリア半島では、キリスト教徒やユダヤ教徒は「啓典の民」として、一定の制約(ズィンミー制度、ジズヤ(人頭税)の支払いなど)の下で信仰の自由を認められた。彼らはモサラベ(キリスト教徒)やセファルディム(ユダヤ教徒)として独自のコミュニティを維持し、イスラム文化と共存しながら、その発展にも寄与した。しかし、時代や支配者によって寛容の度合いには差があり、特に11世紀以降に北アフリカから到来したムラービト朝やムワッヒド朝の下では、より厳格なイスラム法が適用され、非ムスリムへの圧迫が強まることもあった。

一方、イスラム勢力の支配を免れた半島北部のキリスト教徒たちは、アストゥリアス山中にアストゥリアス王国を建国し、イスラム勢力に対する抵抗運動を開始した。これがレコンキスタ(国土回復運動)の始まりとされる。当初は小規模な抵抗であったが、徐々にキリスト教諸王国(レオン王国、カスティーリャ王国、ナバーラ王国、アラゴン王国、ポルトガル王国など)が形成され、イスラム勢力から領土を奪回していった。

11世紀初頭に後ウマイヤ朝が内乱によって衰退し、多数の小国(タイファ諸国)に分裂すると、キリスト教諸国はレコンキスタを本格化させた。1085年のカスティーリャ王国によるトレド占領は、レコンキスタにおける重要な転換点となった。イスラム勢力は北アフリカのムラービト朝やムワッヒド朝の支援を受けて一時的に勢力を盛り返したが、キリスト教諸王国の連合軍は1212年のラス・ナバス・デ・トロサの戦いでムワッヒド朝軍に決定的な勝利を収めた。この戦いの後、レコンキスタは急速に進展し、13世紀半ばにはコルドバ(1236年)、セビリア(1248年)など主要都市が次々とキリスト教徒の手に落ちた。

レコンキスタの過程では、キリスト教徒とイスラム教徒の間で激しい戦闘が繰り返されただけでなく、文化的な交流や対立、そして人権に関わる問題も発生した。征服された地域のイスラム教徒(ムデハル)やユダヤ教徒は、当初はある程度の自治や信仰の自由を認められることもあったが、次第にキリスト教への改宗を強要されたり、追放されたりするケースが増えていった。特に、カスティーリャ女王イサベル1世とアラゴン王フェルナンド2世(カトリック両王)によるグラナダ王国の征服(1492年)以降、スペインにおける宗教的・文化的均質化政策が強化され、イスラム教徒やユダヤ教徒に対する迫害が激化した。これらの出来事は、当時の人々の生活やアイデンティティに深刻な影響を与え、その後のスペイン社会のあり方を大きく左右することになった。

3.4. 統一王国とスペイン帝国の成立

15世紀後半、イベリア半島のキリスト教諸王国は大きな転換期を迎えた。1469年、カスティーリャ王国の王女イサベルとアラゴン王国の王子フェルナンド(後のフェルナンド2世)が結婚し、両王国は同君連合の形をとることになった。この結婚は、スペイン統一への道を開く重要な出来事であった。彼らは「カトリック両王」として知られ、国内の貴族勢力を抑え、王権の強化と中央集権化を進めた。

カトリック両王の最大の目標の一つは、イベリア半島におけるイスラム勢力の最後の拠点であったナスル朝グラナダ王国の征服であった。1482年に始まったグラナダ戦争は10年に及び、1492年1月2日、グラナダはついに降伏し、約780年間にわたるイベリア半島のレコンキスタが終結した。

1492年はスペイン史において極めて重要な年である。グラナダ陥落に加え、カトリック両王は国内の宗教的統一を目指し、スペインに居住するユダヤ人に対してカトリックへの改宗か国外退去を命じるアルハンブラ勅令を発布した。これにより、多くのユダヤ人がイベリア半島を離れることを余儀なくされた。同年、イサベル女王の支援を受けたジェノヴァ出身の航海者クリストファー・コロンブスが西回り航路でインドを目指し、アメリカ大陸に到達した。この出来事は「新大陸の発見」として知られ、大航海時代の幕開けを告げるとともに、スペインによる広大な海外植民地帝国の形成へと繋がった。

スペインは、エルナン・コルテスによるアステカ帝国の征服(1521年)やフランシスコ・ピサロによるインカ帝国の征服(1533年)などを通じて、アメリカ大陸に広大な植民地を獲得した。これらの植民地からは莫大な量の金銀がスペインにもたらされ、16世紀から17世紀にかけてのスペインの繁栄(「スペイン黄金世紀」)を支えた。スペイン帝国はアメリカ大陸だけでなく、アジアのフィリピンや太平洋の島々、ヨーロッパ各地(ネーデルラント、南イタリア、ミラノ公国など)にも領土を拡大し、「太陽の沈まない国」と称される世界帝国を築き上げた。

スペイン・ハプスブルク朝の時代、特にカルロス1世(神聖ローマ皇帝カール5世)とフェリペ2世の治世において、スペイン帝国はその最盛期を迎えた。しかし、広大な帝国の維持、ヨーロッパ各地での戦争(宗教改革に伴う対プロテスタント戦争、オスマン帝国との地中海覇権争い、フランスとの対立など)、国内の経済問題などが帝国の財政を圧迫し、徐々に衰退の兆しを見せ始めた。

アメリカ大陸の植民地化は、先住民(インディオ)にとって過酷な支配と搾取、そしてヨーロッパから持ち込まれた疫病による人口の激減をもたらした。この植民地支配のあり方については、バルトロメ・デ・ラス・カサスのような聖職者から批判の声も上がり、人間性や人権に関する議論(バリャドリッド論争など)も行われたが、植民地経営の構造的な問題が解決されることはなかった。

3.4.1. 18世紀

1700年、スペイン・ハプスブルク朝のカルロス2世が嗣子なく死去すると、フランスのブルボン家出身のアンジュー公フィリップ(フェリペ5世)が王位を継承した。これに対し、オーストリア・ハプスブルク家をはじめとするヨーロッパ諸国が反発し、スペイン継承戦争(1701年 - 1714年)が勃発した。この戦争の結果、ユトレヒト条約(1713年)が締結され、フェリペ5世の王位は承認されたものの、スペインはヨーロッパにおける領土(イタリアの領地、南ネーデルラントなど)やジブラルタルを失い、国際的地位の低下を余儀なくされた。

スペイン・ブルボン朝の下で、中央集権化政策が推進された。フェリペ5世は、スペイン継承戦争で自らに敵対したアラゴン連合王国(アラゴン、カタルーニャ、バレンシア)の伝統的な自治制度(フエロ)を廃止し、カスティーリャの法制度を適用する新国家基本法度(1707年 - 1716年)を発布した。これにより、スペインはより統一的な国家体制へと移行した。

18世紀のスペインは、啓蒙思想の影響を受け、様々な改革が試みられた。経済面では、国内関税の撤廃、商工業の振興、農業生産の向上などが図られた。植民地経営においては、本国による統制を強化し、植民地からの収益増大を目指す「ブルボン改革」が実施された。カルロス3世(在位:1759年 - 1788年)の治世は、啓蒙専制君主による改革が最も進んだ時期とされ、マドリードの都市整備や文化振興も行われた。

国際関係においては、スペインはフランスとの同盟関係(家族協約)を基軸としつつ、イギリスとの対立が続いた。アメリカ独立戦争(1775年 - 1783年)では、スペインはアメリカ独立派を支援し、イギリスからフロリダを奪還した。しかし、18世紀末にはフランス革命が勃発し、ヨーロッパ全体が激動の時代を迎えることになり、スペインもその影響を免れることはできなかった。

3.5. 帝国の衰退と近代国家への道

18世紀末から19世紀にかけて、スペイン帝国は内外の要因により衰退の道を辿った。フランス革命とそれに続くナポレオン戦争はスペインに深刻な影響を与えた。1793年、スペインはフランス革命政府と戦った(ピレネー戦争)が敗北し、その後ナポレオン・フランスの同盟国となった。1805年のトラファルガーの海戦でスペイン・フランス連合艦隊がイギリス海軍に壊滅的な敗北を喫し、スペインの制海権は大きく損なわれた。

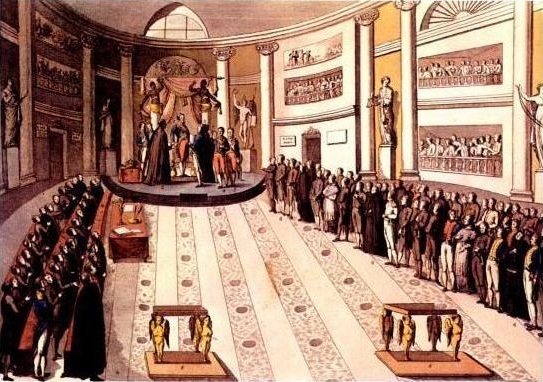

1807年、ナポレオンはポルトガル侵攻を口実にスペインに軍隊を進駐させ、翌1808年には国王カルロス4世と王子フェルナンドを退位させ、兄のジョゼフ・ボナパルトをスペイン王ホセ1世として即位させた。これに対し、スペイン民衆はマドリードで蜂起し、全土でフランスに対する抵抗運動(スペイン独立戦争、または半島戦争)が勃発した。ゲリラ戦術やイギリス軍の支援もあり、スペインは1814年にフランス軍を駆逐し、フェルナンド7世が復位した。

戦争中、1810年にカディスで招集されたコルテス(議会)は、1812年に自由主義的なスペイン1812年憲法(カディス憲法)を制定した。しかし、復位したフェルナンド7世はこの憲法を否定し、絶対君主制を復活させた。これにより、スペイン国内では自由主義勢力と絶対主義勢力との間で激しい政治的対立が繰り返されることになった。

ナポレオン戦争中の本国スペインの混乱は、アメリカ大陸の植民地における独立運動を加速させた。シモン・ボリーバルやホセ・デ・サン=マルティンらに率いられた独立運動の結果、1820年代半ばまでに、キューバとプエルトリコを除くスペインのアメリカ大陸植民地のほとんどが独立を達成した。これにより、スペインは広大な市場と資源を失い、帝国の衰退は決定的となった。

19世紀のスペイン国内政治は、カルリスタ戦争(王位継承をめぐる内戦)や軍事クーデター(プロヌンシアミエント)、共和制の試み(スペイン第一共和政、1873年 - 1874年)など、極度の不安定に見舞われた。自由主義思想は徐々に浸透し、立憲君主制が確立されたものの、政治腐敗や社会不安は依然として深刻であった。経済面では、産業革命の遅れや農業中心の経済構造から脱却できず、他の西ヨーロッパ諸国に比べて近代化が遅れた。

1898年の米西戦争での敗北は、スペインに残っていた主要な海外植民地であるキューバ、プエルトリコ、フィリピンの喪失をもたらした。この敗北は「98年の災厄」としてスペイン社会に大きな衝撃を与え、自国の衰退と近代化の遅れを痛感させる出来事となった。この時期、「98年世代」と呼ばれる知識人たちが現れ、スペインの再生と近代化を模索する思索活動を展開した。

3.6. 20世紀: 共和制、内戦、フランコ独裁

20世紀初頭のスペインは、政治的不安定、社会不安、経済的停滞が続く困難な時代であった。アルフォンソ13世の下での立憲君主制は、左右両派からの批判にさらされ、カタルーニャやバスク地方における地域主義運動も高まりを見せた。第一次世界大戦には中立を保ったものの、戦後の経済危機や、モロッコにおける植民地戦争(リーフ戦争)の泥沼化は、政権への不信を増大させた。

1923年、ミゲル・プリモ・デ・リベラ将軍による軍事クーデターが発生し、国王の承認の下で独裁政権が樹立された。プリモ・デ・リベラ政権は一時的に国内の秩序を回復させ、インフラ整備などを進めたが、世界恐慌の影響や反体制運動の激化により1930年に崩壊した。翌1931年、地方選挙での共和派の勝利を受けてアルフォンソ13世は国外に退去し、スペイン第二共和政が成立した。

第二共和政政府は、政教分離、農地改革、軍制改革、地方分権(カタルーニャ自治憲章の制定など)、女性参政権の承認といった進歩的な改革を推進した。しかし、これらの改革は地主層、教会勢力、軍部などの保守派の強い反発を招いた。また、共和派内部でも左右両派の対立が激化し、政治的暴力(教会焼き討ち、サンフルホ将軍によるクーデター未遂(1932年)、アストゥリアス鉱山労働者の蜂起(1934年)など)が頻発し、社会は極度に不安定化した。

1936年2月の総選挙で人民戦線政府が成立すると、同年7月、フランシスコ・フランコ将軍ら右派軍人によるクーデターが勃発し、スペイン内戦(1936年 - 1939年)が始まった。内戦は、共和国政府(人民戦線側、ソ連やメキシコ、国際旅団の支援を受けた)と反乱軍(国民戦線側、ナチス・ドイツやファシスト・イタリアの支援を受けた)との間で激しく争われた。内戦中、双方による残虐行為が多発し、ゲルニカ爆撃のような無差別爆撃も行われた。この戦争は約50万人の死者を出し、多くの国民が国外へ亡命した。

1939年4月、フランコ率いる反乱軍が勝利し、スペイン全土を支配する独裁政権(フランコ体制)を樹立した。フランコは「カウディーリョ(総統)」として国家元首、首相、軍総司令官の全権を掌握し、ファランヘ党(後に国民運動に改称)による一党独裁体制を敷いた。フランコ政権は、反共産主義、国家カトリック主義(カトリック教会との緊密な連携)、強力な中央集権、地域言語・文化の抑圧(特にカタルーニャ語、バスク語)を特徴とし、反対派に対しては厳しい弾圧を行った。多くの政治犯が投獄され、表現の自由や結社の自由は著しく制限された。

第二次世界大戦において、スペインは公式には中立を維持したが、枢軸国寄りであり、青師団と呼ばれる義勇兵を東部戦線に派遣した。戦後、スペインは国際的に孤立し、1955年まで国際連合への加盟も認められなかった。しかし、冷戦の激化とともに、アメリカ合衆国は反共産主義を掲げるフランコ政権の戦略的重要性を認識し、スペインとの関係を改善した。これにより、スペインは国際社会への復帰を果たし、経済援助も受けるようになった。

1960年代には、「スペインの奇跡」と呼ばれる高度経済成長を遂げた。これは、工業化の進展、地方から都市部(マドリード、バルセロナ、バスク地方など)への大規模な国内移住、そして観光産業の発展によってもたらされた。しかし、フランコ独裁体制下での人権抑圧や民主主義の不在は、国内外からの批判を浴び続けた。特に、バスク地方の分離独立を求める武装組織バスク祖国と自由(ETA)によるテロ活動は、フランコ政権末期から民主化後にかけて大きな社会問題となった。フランコ体制は、民主主義と人権の観点から見て、スペイン現代史における暗黒時代として評価されることが多い。

3.7. 民主化と現代

1975年11月、フランシスコ・フランコの死により、スペインは独裁体制から民主主義体制への移行という新たな時代を迎えた。フランコの遺言に基づき、ブルボン家のフアン・カルロスが国王に即位した。多くの人々がフランコ体制の継続を懸念したが、フアン・カルロス1世は民主化を推進する道を選んだ。

国王は、フランコ体制下の首相カルロス・アリアス・ナバーロを解任し、改革派のアドルフォ・スアレスを首相に任命した。スアレス政権は、政治犯の釈放、政党の合法化、労働組合の自由化など、矢継ぎ早に民主化改革を進めた。1977年には、フランコ体制下で禁止されていた自由選挙が41年ぶりに行われ、民主的な議会が招集された。

この議会は、新たな憲法の起草に取り組み、1978年12月6日の国民投票で圧倒的多数の支持を得て承認された。この憲法は、スペインを「社会的・民主的法治国家」と規定し、国王を元首とする立憲君主制、議会制民主主義、地方分権(自治州制度の導入)を基本原則とした。また、基本的人権の保障、政教分離なども明記された。

民主化の過程は平坦ではなく、フランコ体制の残党や軍部の一部による抵抗も見られた。1981年2月23日には、アントニオ・テヘーロ中佐らを中心とする軍の一部がクーデター未遂事件(23-F)を起こしたが、フアン・カルロス1世がテレビ演説でクーデターを非難し、軍に憲法遵守を命じたことで鎮圧された。この事件は、スペインの民主主義の定着における国王の役割を象徴する出来事となった。

1982年の総選挙では、スペイン社会労働党(PSOE)が勝利し、フェリペ・ゴンサレスが首相に就任した。これは、スペイン内戦後初めての本格的な左派政権であった。ゴンサレス政権は、経済の自由化、社会福祉の充実、教育改革などを進めるとともに、1986年には欧州経済共同体(EEC、後の欧州連合)への加盟を果たした。EU加盟は、スペインの経済発展と国際社会への復帰を大きく促進した。1992年にはバルセロナオリンピックが開催され、スペインの新たなイメージを世界に示した。

しかし、民主化後もスペインはいくつかの課題に直面した。バスク祖国と自由(ETA)によるテロ活動は依然として続き、多くの犠牲者を出した。ETAはフランコ政権下で結成されたが、民主化後も暴力闘争を継続し、2018年5月に解散を宣言するまでスペイン社会を脅かし続けた。また、高い失業率、特に若年層の失業は深刻な社会問題であり続けた。

21世紀に入り、スペインはホセ・マリア・アスナール率いる国民党(PP)政権(1996年 - 2004年)の下で経済成長を遂げ、2002年にはユーロを導入した。しかし、2000年代初頭の好景気は不動産バブルに支えられており、2008年の世界金融危機以降、スペイン経済は深刻な不況に陥った。この経済危機は、高失業率、政府支出の削減、政治腐敗(王室や国民党のスキャンダルなど)といった問題を引き起こし、2011年のインディグナドス運動(15-M運動)のような大規模な社会運動へと繋がった。

近年では、カタルーニャ州における独立運動が再び活発化している。2017年には、カタルーニャ州政府が一方的に独立住民投票を実施し、独立宣言を行ったが、スペイン中央政府はこれを認めず、カタルーニャ州の自治権を一時停止する措置を取った。この問題は、スペインの国家統合における大きな課題となっている。

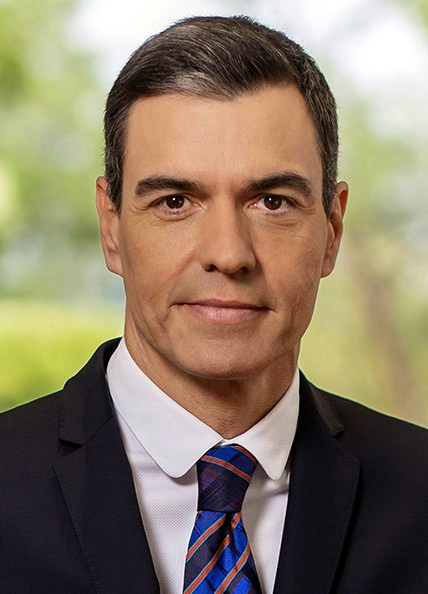

2014年、フアン・カルロス1世は長男のフェリペに譲位した。2018年には、国民党のマリアーノ・ラホイ政権に対する不信任案が可決され、社会労働党のペドロ・サンチェスが首相に就任した。サンチェス政権は、経済再建、社会正義の実現、カタルーニャ問題への対応などを主要課題として掲げている。2020年代初頭には、COVID-19のパンデミックがスペイン経済と社会に大きな打撃を与えたが、EUの復興基金などを活用し、経済回復と社会変革に取り組んでいる。

現代スペインは、民主主義体制の下で多様な価値観が共存する社会へと変貌を遂げた。LGBTQ+の権利の保障(2005年の同性婚合法化など)、移民の受け入れと社会統合、男女平等といった課題に対し、社会自由主義的な価値観を反映した政策が進められてきた。しかし、依然として地域間の経済格差、高い失業率、移民問題、そしてカタルーニャを中心とする地域主義といった課題も抱えており、これらの解決が今後のスペインの安定と発展にとって重要となっている。2021年3月には、世界で6番目に積極的安楽死を合法化した。

4. 地理

スペインは、ヨーロッパ南西部のイベリア半島に位置し、面積は約50.60 万 km2で、ヨーロッパではロシア、ウクライナ、フランスに次いで4番目に大きい国である。その国土は、イベリア半島本土のほか、地中海のバレアレス諸島、大西洋のカナリア諸島、そして北アフリカ沿岸のセウタとメリリャという2つの自治都市およびいくつかの小島(プラサス・デ・ソベラニア)から構成される。

4.1. 地形

スペイン本土の地形は、中央部に広がる広大な高原(メセタ・セントラル)と、それを取り囲む山脈群によって特徴づけられる。メセタは平均標高600~700メートルの台地で、セントラル山系によって北メセタと南メセタに分断されている。

主要な山脈としては、北部にフランスとの国境をなすピレネー山脈があり、最高峰のアネト山(3404 m)など3000メートル級の山々が連なる。北西部にはカンタブリア山脈がビスケー湾に沿って走り、リアス式海岸を形成している。東部にはイベリコ山系がメセタの東縁をなし、南部にはアンダルシア地方にシエラネバダ山脈がそびえ、イベリア半島本土の最高峰ムラセン山(3479 m)を有する。スペイン全体の最高峰は、カナリア諸島のテネリフェ島にあるテイデ山(3718 m)である。

主要な河川の多くはメセタを源流とし、大西洋または地中海に注いでいる。最長の川はタホ川(約1000 km)で、ポルトガルを通って大西洋に注ぐ。その他、エブロ川(地中海へ)、ドゥエロ川(ポルトガル名:ドウロ川、大西洋へ)、グアディアナ川(大西洋へ)、グアダルキビール川(大西洋へ)などが主要な河川である。グアダルキビール川流域のアンダルシア平野は、スペインで最も広大で肥沃な平野の一つである。

海岸線は変化に富んでおり、地中海側は温暖で砂浜が多い一方、大西洋側、特に北部は断崖絶壁や入り組んだリアス式海岸が見られる。

バレアレス諸島は、マヨルカ島、メノルカ島、イビサ島、フォルメンテーラ島などからなり、地中海西部に位置する。カナリア諸島は、テネリフェ島、グラン・カナリア島など7つの主要な島と多くの小島からなり、アフリカ大陸北西沖の大西洋に位置する火山列島である。

4.2. 気候

スペインの気候は、その広大な国土と複雑な地形を反映して非常に多様である。大きく分けて以下の3つの主要な気候帯に分類されるが、地域ごとの細かな差異も大きい。

1. 地中海性気候 (Cs): スペインの大部分、特に地中海沿岸地域(カタルーニャ州からアンダルシア州にかけて)および内陸部の一部(マドリード周辺、エストレマドゥーラ州など)に見られる。夏は高温乾燥で日差しが強く、冬は温暖で降雨があるのが特徴である。

- 内陸部では、夏は非常に暑く(しばしば40 °Cを超える)、冬は比較的寒冷で、気温の年較差が大きい大陸性の特徴も併せ持つ。

- 沿岸部では、海洋の影響で夏は内陸部ほど極端な高温にはならず、冬もより穏やかである。

2. 海洋性気候 (Cfb): 北部の大西洋沿岸地域(ガリシア州、アストゥリアス州、カンタブリア州、バスク州北部など)に分布する。ビスケー湾からの湿った偏西風の影響で年間を通じて降水量が多く、特に冬に多い。夏は涼しく過ごしやすく、冬は比較的温暖で雪は少ない。この地域は緑豊かな景観から「緑のスペイン(España Verde)」とも呼ばれる。ピレネー山脈やイベリコ山系の一部高地にもこの気候が見られる。

3. ステップ気候 (BSk, BSh) または 砂漠気候 (BWk, BWh): 南東部(ムルシア州、アルメリア県など)やエブロ川中流域、カナリア諸島の一部などに見られる。年間降水量が非常に少なく、乾燥している。特にアルメリア県の一部はヨーロッパで最も乾燥した地域の一つとされる。カナリア諸島は亜熱帯気候に属し、年間を通じて温暖であるが、島や標高によって気候は大きく異なる。

その他、高山気候(ピレネー山脈、シエラネバダ山脈などの高地)、大陸性気候の強い地域(メセタ中央部)、亜熱帯気候(カナリア諸島)など、多様な気候区が存在する。

近年、地球温暖化の影響により、スペイン各地で熱波の頻発や長期化、干ばつの深刻化、集中豪雨などの異常気象が報告されており、農業や水資源、生態系への影響が懸念されている。

4.3. 生物相

スペインの生物相は、その多様な地理的条件、気候、そしてヨーロッパ、アフリカ、大西洋、地中海という異なる生物地理区の接点に位置することから、非常に豊かで独特である。

植物相: スペインには約7,600種の維管束植物が生育しており、これはヨーロッパで最も種数が多い国の一つである。

- 地中海性気候地域では、乾燥に強い常緑広葉樹(コルクガシ、トキワガシなど)、マツ類、そして低木林(マッキ、ガリグ)が特徴的である。オリーブ、ブドウ、柑橘類などの栽培も盛んである。

- 海洋性気候地域(緑のスペイン)では、ブナ、オーク、クリなどの落葉広葉樹林が広がり、下草も豊かである。

- ステップ・砂漠気候地域では、乾燥に適応した低木や草本類、多肉植物などが見られる。

- 山岳地域では、標高に応じて植生が変化し、針葉樹林(モミ、マツなど)や高山植物帯が見られる。

カナリア諸島は「ミニ大陸」とも呼ばれるほど多様な生態系を持ち、固有種が非常に多い。特に、ゲッケイジュ林(ラウリシルバ)やカナリアマツ林、多様な多肉植物群落は貴重である。スペイン本土には、約178億本の樹木があり、毎年平均2億8400万本が新たに成長しているとされる。

動物相: イベリア半島は、ヨーロッパとアフリカを結ぶ動物の移動経路としても重要であり、多くの固有種や希少種が生息している。

- 哺乳類では、イベリアオオカミ、イベリアオオヤマネコ(絶滅危惧種)、カンタブリアヒグマ、スペインアイベックス、ジェネット、イベリアノウサギなどが代表的である。

- 鳥類は非常に多様で、イヌワシ、ハゲワシ類(エジプトハゲワシ、シロエリハゲワシなど)、カタジロワシ(スペインの国鳥)、フラミンゴ、そして多くの渡り鳥が見られる。ドニャーナ国立公園などは重要な野鳥の生息地である。

- 爬虫類・両生類も豊富で、イベリアモリイモリ、カメレオン(南部)、各種トカゲやヘビが生息する。

- 昆虫類も多様性に富んでいる。

自然保護: スペインは生物多様性の保全に力を入れており、多くの国立公園、自然公園、ナチュラ2000サイト(EUの自然保護地域ネットワーク)が指定されている。森林景観保全指数(2019年)では4.23/10で、172ヶ国中130位であった。これは、依然として開発や気候変動による生態系への圧力が存在することを示唆している。

5. 政治

スペインの政治体制は、1978年憲法に基づく立憲君主制であり、議院内閣制を採用している。国王は国家元首としての象徴的役割を担い、政治的実権は国民から選挙で選ばれた議会と、議会の信任に基づいて組織される政府が有する。

5.1. 統治機構

スペインの統治機構は、三権分立の原則に基づき、国王、議会(立法府)、政府(行政府)、司法府から構成される。

5.1.1. 国王

現国王はフェリペ6世(2014年即位)。国王はスペイン国家の統一性と永続性の象徴であり、憲法の守護者としての役割を担う。憲法上、国王は軍の最高司令官でもある。

国王の主な権能は以下の通りである。

- 法律を裁可し公布する。

- 議会を招集・解散し、選挙を公示する。

- 議会の指名に基づき、首相を任命する。

- 首相の提案に基づき、閣僚を任命・罷免する。

- 国際条約の批准に同意を与える。

- 恩赦権を行使する(ただし、法律に基づく)。

- スペインを代表して外国との儀礼的関係を維持する。

国王の行為は、首相または担当大臣の副署を必要とし、政治的責任は副署者が負う。国王は政治的に中立な立場を保ち、国家機関の円滑な運営を調停・促進する役割が期待される。特に、1981年のクーデター未遂事件(23-F)の際には、当時のフアン・カルロス1世が民主主義体制を擁護する上で決定的な役割を果たした。

5.1.2. 国会

スペインの国会(コルテス・ヘネラレス)は両院制を採用しており、下院(Congreso de los Diputados)と上院(Senado)から構成される。

- 下院:定数は350議席。比例代表制(ドント方式)に基づく直接普通選挙で選出され、任期は4年。下院は首相を選出し、政府を信任または不信任する権限を持つため、実質的に国政の中心となる。法案の先議権も下院にある。

- 上院:定数は2024年時点で266議席。うち208議席は直接選挙で選出され、残りの58議席は各自治州議会によって指名される。任期は4年。上院は主に地方代表の性格を持ち、法案修正権や、憲法改正、自治州に関する重要事項において役割を果たす。

国会は、法律の制定、予算の承認、政府の監督、条約の承認などの権能を有する。

5.1.3. 政府

スペイン政府(内閣)は、首相(Presidente del Gobierno)を長とし、副首相および各省大臣によって構成される。首相は、総選挙後、国王が各政党と協議の上で候補者を指名し、下院の信任投票を経て任命される。

政府は、国政全般の運営、法律の執行、外交政策の推進、国防などを担当する。内閣は下院に対して連帯して責任を負い、下院の不信任決議によって総辞職することもある。主要な政党としては、中道左派のスペイン社会労働党(PSOE)と中道右派の国民党(PP)が二大政党として長らく国政を担ってきたが、近年ではスマール(左派連合)やVox(極右)といった新興政党も勢力を伸ばし、政治の多極化が進んでいる。

5.2. 行政区分

スペインは高度に地方分権が進んだ国家であり、17の自治州(Comunidades Autónomas)と、北アフリカに位置する2つの自治都市(Ciudades Autónomas)であるセウタとメリリャから構成される。この体制は「自治州の国家(Estado de las Autonomías)」と呼ばれる。

各自治州は独自の自治憲章(Estatuto de Autonomía)を持ち、州議会と州政府を有する。自治権の範囲は州によって異なり、特に「歴史的自治州」とされるカタルーニャ州、バスク州、ガリシア州、そしてアンダルシア州は、言語、文化、教育、警察などの分野で広範な自治権を持つ。ナバーラ州とバスク州は、歴史的特権(フエロス)に基づき、独自の税制(コンシエルト・エコノミコ)を維持している。

自治州の下には県(Provincias)が置かれ、県はさらにムニシピオ(Municipios、基礎自治体)に分けられる。スペイン全土には50の県が存在する。一部の自治州(アストゥリアス州、カンタブリア州、ラ・リオハ州、マドリード州、ムルシア州、ナバーラ州、バレアレス諸島州)は単一の県で構成されており、その場合、県としての行政機関は自治州政府に統合される。

地方分権はスペインの民主主義と多様性を保障する上で重要な役割を果たしているが、一方で中央政府と一部の自治州(特にカタルーニャ州やバスク州)との間で、自治権の範囲や財政配分、さらには独立を巡る緊張関係が生じることもある。

5.3. 外交

スペインの外交政策は、フランコ独裁政権後の民主化以降、国際社会への復帰と積極的な貢献を基本方針としてきた。主要な柱は以下の通りである。

1. 欧州連合(EU): 1986年の加盟以来、EUはスペイン外交の最も重要な枠組みである。スペインはEUの意思決定プロセスに積極的に関与し、経済統合、共通外交・安全保障政策の推進に貢献している。EUからの構造基金は、スペインの経済発展とインフラ整備に大きく寄与した。

2. 北大西洋条約機構(NATO): 1982年に加盟。集団安全保障体制の一翼を担い、国際平和維持活動やテロ対策などに積極的に参加している。

3. イベロアメリカ諸国との関係: かつての植民地であったラテンアメリカ諸国とは、言語、文化、歴史的な繋がりが深く、特別な関係を維持している。イベロアメリカ首脳会議などを通じて、政治、経済、文化面での協力を推進している。

4. 地中海・北アフリカ政策: 地理的に近接する地中海沿岸諸国や北アフリカ諸国との関係も重視している。地中海連合などを通じて、地域の安定と発展に貢献することを目指している。特にモロッコとは、移民問題、経済協力、西サハラ問題などで複雑な関係にある。

5. 国際連合(UN)およびその他の国際機関: 国連の活動に積極的に参加し、平和構築、人権擁護、開発協力などの分野で貢献している。経済協力開発機構(OECD)、世界貿易機関(WTO)などのメンバーでもある。

外交上の主要な懸案事項としては、イギリスとの間のジブラルタルの領有権問題がある。スペインはジブラルタルの返還を一貫して要求しているが、ジブラルタル住民の多くはイギリス領であることを望んでいる。三者対話フォーラムなどを通じて問題解決が模索されているが、合意には至っていない。この問題に関しては、スペインは歴史的権利を主張する一方、住民の意思や人道的な側面も考慮する必要があるという国際的な視点も存在する。また、モロッコとの間では、セウタ、メリリャの領有権や、ペレヒル島のような小島の領有権、西サハラ問題などが懸案となっている。ポルトガルとはオリベンサの領有権問題が存在するが、両国関係は概ね良好である。

近年では、テロ対策、気候変動、エネルギー安全保障、サイバーセキュリティといったグローバルな課題への対応も外交上の重要性を増している。

5.4. 軍事

スペイン軍(Fuerzas Armadas Españolas)は、国家の主権と独立、領土保全を守り、憲法秩序を擁護することを任務とする。国王が憲法上の最高司令官であるが、実質的な指揮権は首相および国防大臣を通じて文民統制の下にある。

スペイン軍は、陸軍(Ejército de Tierra)、海軍(Armada)、航空宇宙軍(Ejército del Aire y del Espacio)の三軍から構成される。また、準軍事組織としてグアルディア・シビル(Guardia Civil、国家憲兵隊)があり、平時は内務省の指揮下で警察業務を行うが、有事には国防省の指揮下に入る。

2001年末に徴兵制が廃止され、完全に志願兵制度に移行した。2017年時点での現役兵力は約121,900人、予備役は約4,770人であった。スペインの国防予算は2015年時点で約57億1000万ユーロ(72億米ドル)であった。

スペインはNATO加盟国として集団防衛体制に参加し、またEUの共通安全保障防衛政策(CSDP)の下での活動や、国連平和維持活動(PKO)にも積極的に部隊を派遣している。主な参加実績としては、バルカン半島、アフガニスタン、イラク、レバノン、ソマリア沖の海賊対策などがある。

主要装備としては、陸軍はレオパルト2E戦車、ピサロ歩兵戦闘車など、海軍はアルバロ・デ・バサン級フリゲート(イージス艦)、強襲揚陸艦フアン・カルロス1世、S-80型潜水艦など、航空宇宙軍はユーロファイター タイフーン戦闘機、エアバス A400M輸送機などを保有している。スペインはこれらの装備の一部について、国際共同開発や国内生産にも関与している。

2024年の世界平和度指数によれば、スペインは世界で23番目に平和な国と評価されている。

5.5. 人権

スペインの人権状況は、1978年憲法によって基本的人権が保障され、民主化以降大きく改善された。憲法は、すべてのスペイン国民およびスペインの諸民族の人権、文化、伝統、言語、制度の行使を保護すると謳っている。

主要な人権課題と法的保護措置:

- 表現の自由、集会の自由、結社の自由: 憲法で保障されており、活発な市民社会と独立したメディアが存在する。ただし、テロリズムを賛美する表現やヘイトスピーチに関しては法的な制限がある。近年、「市民安全法」(通称「口封じ法」)が表現の自由を過度に制約するとの批判もある。

- 信教の自由: 憲法で保障されており、国家は特定の宗教を持たない(政教分離)。カトリック教会は歴史的に強い影響力を持つが、他の宗教の活動も認められている。

- LGBTQ+の権利: スペインはLGBTQ+の権利に関して世界で最も進んだ国の一つとされる。2005年に同性婚を合法化し、養子縁組も認めている。性自認に関する法律も整備されつつある。2013年のピュー研究所の調査では、スペインは同性愛に対する受容度が調査対象国の中で最も高く、88%が受容すべきと回答した。

- 移民および少数民族の権利: 移民の権利保護や社会統合は重要な課題である。不法移民の取り扱いや、移民排斥的な言説の広がりが懸念されることもある。ロマ(ヒターノ)はスペイン最大の少数民族であり、長年差別に直面してきたが、近年は教育や雇用の機会改善に向けた政策が進められている。

- 労働者の権利: 労働組合の活動が活発で、ストライキ権も保障されている。労働時間、最低賃金、安全衛生などに関する法的規制が存在する。ただし、経済危機時には失業率の上昇や不安定雇用の増加が問題となる。

- 女性の権利と男女平等: 2007年に「男女平等法」が制定されるなど、政治・経済・社会における男女平等の推進が図られている。家庭内暴力(ジェンダー暴力)対策も強化されているが、依然として深刻な問題である。2018年9月時点で、スペイン下院における女性議員の割合は39.1%(350議席中137議席)、上院では39.9%(266議席中101議席)であり、世界で16番目に女性議員の割合が高い国であった。

- 警察による虐待と拷問の禁止: アムネスティ・インターナショナルなどの人権団体は、警察による過剰な力の行使や被拘禁者の虐待に関する報告を指摘し、捜査の徹底と処罰の適正化を求めている。

- 歴史的記憶: フランコ独裁政権下の人権侵害に関する真相究明、被害者の名誉回復、歴史教育のあり方などが、現代スペインにおける重要な人権課題の一つとなっている。

スペインは、欧州人権条約を批准しており、欧州人権裁判所の管轄権を受諾している。国内には、オンブズマン制度(Defensor del Pueblo)があり、市民の人権侵害に対する救済申し立てを受け付けている。社会自由主義的価値観に基づき、人権擁護はスペインの国内外政策において重要な位置を占めている。

6. 経済

スペイン経済は、高度に発達した混合経済であり、世界で15番目(購買力平価ベースでは16番目)の規模を誇る(2022年IMF統計)。ユーロ圏ではドイツ、フランス、イタリアに次ぐ第4位の経済大国である。サービス業がGDPの大部分を占め、特に観光業はスペイン経済の重要な柱の一つとなっている。製造業では自動車産業が盛んであり、再生可能エネルギー分野でも世界をリードする存在である。1986年の欧州共同体(EC、現欧州連合)加盟は、スペイン経済の近代化と国際化を大きく促進した。

6.1. 経済構造と動向

スペイン経済の歴史的発展は、20世紀後半の「スペインの奇跡」と呼ばれる高度経済成長期を経て、EC加盟による市場統合と外国からの直接投資の増大により加速した。しかし、2008年の世界金融危機とそれに続く欧州ソブリン危機は、スペイン経済に深刻な打撃を与えた。不動産バブルの崩壊により建設業が低迷し、失業率が急上昇(特に若年層で深刻)、財政赤字も拡大した。政府は緊縮財政や労働市場改革を実施し、EUからの金融支援も受けながら経済再建に取り組んだ。近年は回復基調にあるものの、依然として高水準の失業率や公的債務、生産性の伸び悩みといった構造的課題を抱えている。

国内総生産(GDP): 2025年のIMF予測によると、名目GDPは約1.83 兆 USD、購買力平価(PPP)ベースのGDPは約2.77 兆 USD。

産業構造: サービス業がGDPの約7割を占め、その中でも観光、商業、金融、不動産などが主要である。製造業はGDPの約15%を占め、自動車、化学、食品加工などが中心。農業は約2-3%、建設業は約5-6%の比重である。

雇用・失業: 長年にわたり高失業率が課題であり、2024年の失業率は約12%前後で推移している。特に25歳未満の若年層の失業率は25%を超える深刻な状況が続いている。不安定雇用や地域間の格差も問題となっている。

物価: ユーロ導入以降、物価は比較的安定していたが、近年のエネルギー価格高騰や国際情勢の不安定化によりインフレ圧力が高まっている。

財政状況: 財政赤字は経済危機以降改善傾向にあるが、公的債務残高はGDP比で100%を超える高水準が続いている。

欧州統合の影響: EU加盟は、貿易・投資の拡大、インフラ整備、経済制度の近代化など、スペイン経済に多大な恩恵をもたらした。一方で、ユーロ圏共通の金融政策による制約や、経済危機時の対応における課題も露呈した。

6.2. 主要産業

スペイン経済は多様な産業部門によって支えられている。各産業は地域社会や環境、労働条件に様々な影響を与えている。

6.2.1. 観光業

スペインは世界有数の観光大国であり、観光業はGDPの約12%、雇用の約13%を占める基幹産業である(2023年時点)。2024年には約9400万人の外国人観光客が訪れ、フランスに次いで世界第2位であった。

主要な観光資源:

- 豊かな文化遺産:アントニ・ガウディの建築群(サグラダ・ファミリアなど)、アルハンブラ宮殿、セビリア大聖堂など、多くのユネスコ世界遺産。

- 美しい自然:地中海や大西洋のビーチリゾート(コスタ・デル・ソル、カナリア諸島、バレアレス諸島など)、ピコス・デ・エウロパ国立公園などの山岳地帯。

- 多様な食文化とワイン。

- 活気ある祭り(サン・フェルミン祭、ラ・トマティーナなど)。

経済的波及効果: 観光収入は外貨獲得に大きく貢献し、関連産業(宿泊、飲食、交通、小売など)の雇用を創出している。

持続可能な観光への取り組み: 近年、オーバーツーリズムによる環境負荷や地域住民の生活への影響が問題視されており、観光客の分散化、環境保護、文化遺産の保全といった持続可能な観光への取り組みが強化されている。これには、観光税の導入や、地方の魅力を活かしたエコツーリズム、文化ツーリズムの推進などが含まれる。労働者の権利保護や公正な労働条件の確保も、持続可能な観光産業の重要な側面である。

6.2.2. 自動車産業

スペインの自動車産業は、同国経済における重要な柱の一つであり、GDPの約10%、総輸出額の約18%を占めている。2023年には約245万台の自動車を生産し、ヨーロッパではドイツに次ぐ第2位、世界では第8位の自動車生産国であった。そのうち約89%が輸出されている。

主要メーカーと生産拠点: フォルクスワーゲングループ(セアト、フォルクスワーゲン)、ステランティス(プジョー、シトロエン、オペル、フィアット)、ルノー、フォード、メルセデス・ベンツなどがスペイン国内に生産拠点を有している。部品メーカーも多数存在し、サプライチェーンを形成している。

輸出状況: 生産された自動車の多くはフランス、ドイツ、イタリア、イギリスなどEU域内を中心に輸出される。

関連産業への影響と労働者の状況: 自動車産業は鉄鋼、化学、電機、物流など多くの関連産業に波及効果をもたらし、約200万人の雇用(労働力人口の約9%)を支えている。労働者の権利は労働組合によって保護されているが、国際競争の激化や生産拠点の再編、電気自動車(EV)への移行といった課題に直面している。政府はEV生産への移行支援や研究開発投資を通じて、産業の持続可能性と競争力強化を図っている。

6.2.3. エネルギー産業

スペインのエネルギー需給構造は、国内資源の乏しさから輸入依存度が高い特徴を持つが、近年は再生可能エネルギーの導入が急速に進んでいる。

主要エネルギー源の割合:

- 化石燃料:依然として主要なエネルギー源であり、特に天然ガスと石油の輸入が多い。石炭火力発電は段階的に縮小されている。

- 原子力発電:国内に複数の原子力発電所が稼働しており、電力供給の一定割合を占める。ただし、新規建設は行われておらず、既存炉の段階的廃止が議論されている。

- 再生可能エネルギー:風力発電と太陽光発電は世界トップクラスの導入量を誇る。2010年代には風力発電が総発電量の約20%を占める時期もあった。水力発電も重要な役割を果たしている。バイオマスエネルギーや地熱エネルギーの開発も進められている。

エネルギー政策と気候変動への対応: スペイン政府は、EUの気候変動目標達成に向け、再生可能エネルギーの導入拡大、エネルギー効率の改善、脱炭素化を柱とするエネルギー政策を推進している。2021年には、2050年までのカーボンニュートラル達成を目標とする「気候変動・エネルギー転換法」が成立した。

持続可能なエネルギーシステムへの移行努力: 再生可能エネルギーの導入拡大は、エネルギー自給率の向上、温室効果ガス排出削減、新たな雇用創出といった効果をもたらす一方で、電力系統の安定化や送電網の整備、地域社会との合意形成といった課題も伴う。水素エネルギー技術の開発や、エネルギー貯蔵システムの導入なども、持続可能なエネルギーシステムへの移行に向けた重要な取り組みである。

6.3. 貿易

スペインは開放的な貿易体制を有し、欧州連合(EU)域内貿易が全体の大きな割合を占める。

主要輸出入品目:

- 輸出品: 自動車および自動車部品、機械類、医薬品、化学製品、オリーブオイル、ワイン、果物・野菜などの食料品、衣料品。

- 輸入品: 原油・天然ガスなどのエネルギー資源、機械類、電気機器、自動車部品、化学製品、医薬品、食料品。

主要貿易相手国:

- 輸出: フランス、ドイツ、イタリア、ポルトガル、イギリスが上位を占める。

- 輸入: ドイツ、フランス、中国、イタリア、オランダが上位を占める。

貿易収支: 伝統的に貿易赤字国であったが、経済危機以降は輸出の増加と内需の低迷により貿易収支が改善し、2013年以降は黒字を計上する年もあった。しかし、エネルギー価格の変動や国際経済情勢によって変動しやすい。

対外経済政策: EUの共通通商政策の枠組みの中で、自由貿易協定(FTA)の推進や多角的貿易体制の維持を支持している。また、かつての植民地であったラテンアメリカ諸国との経済関係強化も重視している。近年はアジア市場への関心も高まっている。

6.4. 交通

スペインは、国内および国際的な交通網が高度に発達している。

道路網:

- 総延長約68.00 万 kmに及ぶ道路網を有し、そのうち約1.70 万 kmが高規格道路(AutovíasおよびAutopistas)である。

- 道路網はマドリードを中心とした放射状の構造を基本としつつ、沿岸部を結ぶ環状道路も整備されている。

- EUからの資金援助も活用し、道路インフラの整備が進められてきた。

鉄道網:

- レンフェ(Renfe Operadora)が国有鉄道として旅客・貨物輸送を担っている。

- 高速鉄道AVE(Alta Velocidad Española)は、ヨーロッパで最も広範なネットワークの一つであり、マドリード、バルセロナ、セビリア、バレンシア、マラガなどの主要都市を最高時速310 km/hで結んでいる。総延長は3900 kmを超える(2025年2月時点)。

- 都市近郊鉄道(セルカニアス)、地方路線も整備されているが、一部地域では近代化が課題となっている。

空港:

- 全国に47の公設空港がある。

- アドルフォ・スアレス・マドリード=バラハス空港はヨーロッパ有数のハブ空港であり、2023年には約6000万人の旅客が利用した。

- バルセロナ=エル・プラット空港も国際的な拠点空港であり、2023年の旅客数は約5000万人であった。

- その他、パルマ・デ・マヨルカ、マラガ、アリカンテ、グラン・カナリアなどの空港も多くの旅客・貨物を取り扱っている。

港湾:

- 長い海岸線と多くの島嶼を持つスペインにとって、港湾は貿易と旅客輸送の重要な拠点である。

- 主要な商業港としては、アルヘシラス、バレンシア、バルセロナがあり、これらは地中海におけるコンテナ取扱量で上位を占める。

- その他、ビルバオ、ヒホン、ア・コルーニャなどが大西洋側の主要港である。

公共交通システム:

- マドリード、バルセロナ、バレンシア、ビルバオなどの大都市では、地下鉄、トラム、バスなどからなる効率的な公共交通網が整備されている。

- 自転車シェアリングシステムも多くの都市で導入されている。

スペイン政府は、交通インフラの近代化、持続可能性の向上(電気自動車の普及促進、鉄道輸送の強化など)、そして地方間の連結性改善に力を入れている。

6.5. 科学技術

スペインの科学技術研究開発(R&D)は、伝統的に公的機関と大学が中心的な役割を担ってきたが、近年は民間企業の活動も活発化しつつある。

R&D投資状況:

- GDPに占めるR&D支出の割合は、EU平均を下回る水準(2022年時点で約1.4%)であるが、政府はこれを引き上げる目標を掲げている。

- 資金の多くは公的資金によって賄われているが、民間企業の投資も徐々に増加している。EUの研究開発プログラム(Horizon Europeなど)からの資金も重要な役割を果たしている。

主要研究機関:

- スペイン国立研究評議会(CSIC):スペイン最大の公的研究機関であり、基礎科学から応用技術まで幅広い分野で研究活動を行っている。2018年のSCImago Institutions Rankingsでは、政府系科学機関として世界第5位(総合32位)にランクされた。

- 大学:スペインの大学は、教育機関であると同時に重要な研究拠点でもある。特に、医学、工学、生命科学などの分野で活発な研究が行われている。

- その他、専門分野に特化した研究センターや技術センターも存在する。

重点育成分野:

- スペイン政府は、バイオテクノロジー、再生可能エネルギー、情報通信技術(ICT)、ナノテクノロジー、宇宙航空などの分野を戦略的重点分野と位置づけ、研究開発支援を強化している。

- 健康・医療、気候変動対策、持続可能な農業といった社会的課題解決型の研究も重視されている。

国際競争力と課題:

- スペインは、特定の科学分野(天文学、再生可能エネルギー技術、医学の一部など)では国際的に高い評価を得ている。例えば、カナリア諸島にあるロケ・デ・ロス・ムチャーチョス天文台は、世界有数の天体観測拠点の一つである。

- しかし、R&D投資全体の規模、研究成果の産業応用、若手研究者の育成とキャリアパスの確保などが課題として指摘されている。グローバル・イノベーション・インデックスでは2024年に28位にランクされた。

- 企業の研究開発活動の活性化、産学連携の強化、研究開発人材の国際流動性の向上が、今後の科学技術力向上の鍵となる。

7. 社会

スペイン社会は、歴史的な経緯と近年の急速な変化により、多様な側面を持つ。人口構成、民族、言語、宗教、教育、保健福祉など、様々な要素が複雑に絡み合いながら現代スペインの姿を形作っている。社会自由主義的な価値観の浸透に伴い、マイノリティや社会的弱者の権利擁護への意識も高まっている。

7.1. 人口

2025年1月時点でのスペインの総人口は、スペイン国立統計局(INE)によると約4,907万7,984人である。人口密度は約97人/km2であり、西ヨーロッパの多くの国々と比較して低い水準にある。人口分布は不均等で、首都マドリード周辺を除くと、人口の大部分は沿岸地域に集中している。

20世紀を通じてスペインの人口は、1900年の約1,860万人から2.5倍以上に増加した。これは主に1960年代から1970年代初頭にかけての著しい人口増加(ベビーブーム)によるものである。しかし、1980年代以降、出生率は急激に低下し、2023年の合計特殊出生率(TFR)は1.12と、世界で最も低い水準の一つであり、人口置換水準(2.1)を大幅に下回っている。これにより、スペインは世界で最も高齢化が進んだ国の一つとなり、平均年齢は43.1歳(2023年CIA World Factbook)である。

近年の人口動態は、移民の流入によって大きく左右されている。2025年時点で、スペイン居住の外国人は約680万人(人口の13.9%)、スペイン国外生まれの市民を含めると930万人(人口の19.11%)に達する。一方で、経済危機の影響で一部移民の流出も見られた。

主要な人口統計学的指標(INE、2023年または最新データに基づく概算):

- 出生率: 人口1,000人あたり約7人

- 死亡率: 人口1,000人あたり約9人

- 平均寿命: 全体で約83歳(男性約80歳、女性約86歳)で、世界トップクラスの長寿国である。

7.1.1. 都市化と主要都市

| 順位 | 都市 | 自治州 | 人口(人) |

|---|---|---|---|

| 1 | マドリード | マドリード州 | 3,332,035 |

| 2 | バルセロナ | カタルーニャ州 | 1,660,122 |

| 3 | バレンシア | バレンシア州 | 807,693 |

| 4 | セビリア | アンダルシア州 | 684,025 |

| 5 | サラゴサ | アラゴン州 | 682,513 |

| 6 | マラガ | アンダルシア州 | 586,384 |

| 7 | ムルシア | ムルシア州 | 469,177 |

| 8 | パルマ・デ・マヨルカ | バレアレス諸島州 | 423,350 |

| 9 | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア | カナリア諸島州 | 378,027 |

| 10 | アリカンテ | バレンシア州 | 349,282 |

| 11 | ビルバオ | バスク州 | 346,096 |

| 12 | コルドバ | アンダルシア州 | 323,763 |

| 13 | バリャドリッド | カスティーリャ・イ・レオン州 | 297,459 |

| 14 | ビーゴ | ガリシア州 | 293,652 |

| 15 | ルスピタレート・ダ・リュブラガート | カタルーニャ州 | 274,455 |

| 16 | ヒホン | アストゥリアス州 | 258,313 |

| 17 | ビトリア=ガステイス | バスク州 | 255,886 |

| 18 | ア・コルーニャ | ガリシア州 | 247,376 |

| 19 | エルチェ | バレンシア州 | 238,293 |

| 20 | グラナダ | アンダルシア州 | 230,595 |

| 出典: スペイン国立統計局 (INE) 2023年 | |||

スペインは高い都市化率を示し、人口の約80%が都市部に居住している。20世紀後半以降、地方から都市への人口移動が顕著であった。

主要な大都市(2023年INE、人口は基礎自治体単位):

- マドリード:約333万人。首都であり、政治・経済・文化の中心。

- バルセロナ:約166万人。カタルーニャ州の州都で、経済・文化・観光の拠点。

- バレンシア:約81万人。バレンシア州の州都で、地中海沿岸の主要都市。

- セビリア:約68万人。アンダルシア州の州都で、歴史的な中心都市。

- サラゴサ:約68万人。アラゴン州の州都で、エブロ川流域の拠点。

- マラガ:約59万人。アンダルシア州の沿岸都市で、観光地としても知られる。

これらの大都市は、それぞれの都市圏(メトロポリタンエリア)を形成し、周辺地域を含めるとさらに多くの人口を抱えている。都市化は経済発展やサービスの集中をもたらす一方で、住宅問題、交通渋滞、環境問題などの課題も生じさせている。

7.1.2. 移民

スペインは20世紀末から21世紀初頭にかけて、ヨーロッパでも有数の移民受け入れ国となった。経済成長期には労働力需要の高まりから多くの移民が流入したが、2008年の経済危機以降はその勢いが鈍化した。2025年時点で、スペイン居住の外国人は約680万人(総人口の13.9%)に上る。

移民の歴史と現状:

- 歴史的には、スペインはむしろ移民送出国であったが、1990年代後半からの経済成長に伴い、移民受け入れ国へと転換した。

- 当初はラテンアメリカや北アフリカからの移民が多かったが、近年は東ヨーロッパやサハラ以南アフリカからの移民も増加している。

- EU域内からの退職者の移住も一定数存在する。

主要な移民出身国:

- モロッコ、ルーマニア、イギリス、コロンビア、イタリア、ベネズエラ、中国、エクアドルなど。

移民政策:

- スペインの移民政策は、労働市場の需要、人道的配慮、社会統合の必要性などを考慮して策定されている。

- 不法移民対策と正規の移民受け入れのバランスが課題となっている。

- EUの共通移民政策にも影響を受ける。

移民の社会統合に関する課題と取り組み:

- 人権と法的保護: 移民の権利擁護は重要な課題であり、差別禁止法や人身取引対策などが講じられている。

- 労働条件: 一部の移民は、不安定な雇用や低賃金、劣悪な労働条件に直面することがある。労働監督の強化や、移民の技能向上支援が求められている。

- 社会サービスへのアクセス: 医療、教育、住宅などの社会サービスへのアクセス保障が重要である。言語の壁や情報の不足が障壁となることもある。

- 文化的多様性と共生: 移民の文化的背景を尊重し、多文化共生社会の実現を目指す取り組みが行われている。一方で、排外主義的な動きや社会的分断への懸念も存在する。

- 市民社会の役割: NPOやNGOが、移民支援、権利擁護、文化交流などの面で重要な役割を果たしている。

社会自由主義的な観点からは、移民の人権を最大限に尊重し、彼らがスペイン社会の対等な構成員として活躍できるような環境整備が求められる。これには、差別や偏見の解消、教育や雇用の機会均等、政治参加の促進などが含まれる。

7.2. 民族

スペインは、歴史的に多様な民族集団が共存・融合してきた多民族国家である。現代のスペイン国民の民族的アイデンティティは複雑であり、スペイン人としての国民意識と、各地域に根差した独自の民族・文化意識が併存している。

主要な民族集団と文化的アイデンティティ:

- カスティーリャ人: 歴史的にスペイン統一の中心となったカスティーリャ地方の住民を指し、スペイン語(カスティーリャ語)を母語とする。スペインの「主流」民族と見なされることが多いが、実際にはスペイン全体に広がる多様な地域文化の一部を構成している。

- カタルーニャ人: カタルーニャ州を中心に居住し、独自の言語(カタルーニャ語)と文化、歴史を持つ。強い地域主義・民族意識を有し、自治権の拡大や独立を求める動きが活発である。

- ガリシア人: ガリシア州に居住し、ポルトガル語に近いガリシア語を話す。ケルト文化の影響も残る独自の文化を持つ。穏健な地域主義が主流である。

- バスク人: バスク州およびナバーラ州北部に居住し、系統不明の孤立した言語であるバスク語を話す。ヨーロッパでも特異な文化と強い民族的アイデンティティを持ち、自治意識が非常に高い。一部には独立を求める過激な運動も存在した(ETAなど)。

- アンダルシア人: アンダルシア州の住民。歴史的にイスラム文化の影響を強く受け、フラメンコなど独自の文化が豊かである。地域主義的な意識も存在する。

- その他の地域集団: アラゴン人、アストゥリアス人、カナリア人、バレンシア人なども、それぞれの地域に根差した文化や言語(または方言)を持ち、地域的アイデンティティを保持している。

地域主義と中央政府との関係:

スペインは1978年憲法によって高度な地方分権体制(自治州制度)を確立しており、各民族集団の文化的・言語的独自性は尊重されている。しかし、特にカタルーニャやバスクといった「歴史的自治州」では、中央政府との間で自治権の範囲、財政配分、国家のあり方などを巡る対立や緊張がしばしば生じる。これらの地域では、独自の言語教育や文化振興が積極的に行われている。

ロマ(ヒターノ)など少数民族の現状と権利:

- ロマ(ヒターノ): スペイン最大の少数民族であり、推定人口は約70万~100万人。歴史的に社会の周縁に置かれ、貧困、差別、教育や雇用の機会不均等といった問題に直面してきた。フラメンコ文化への貢献など、スペイン文化に大きな影響を与えてきた側面もある。近年、ロマの社会統合と権利擁護のための政策が進められているが、課題は依然として多い。

- その他の少数民族: 近年の移民増加に伴い、モロッコ系、ルーマニア系、ラテンアメリカ系、アジア系など、多様な出自を持つ人々がスペイン社会を構成するようになっている。これらの新しい少数派コミュニティの権利擁護と社会統合も重要な課題である。

社会自由主義的観点からは、全ての民族集団の文化的アイデンティティと権利が平等に尊重され、多文化共生が実現される社会を目指すことが重要である。これには、差別や偏見の撤廃、教育や社会サービスにおける機会均等、政治参加の促進、そして各民族集団の言語・文化の保護と振興が含まれる。

7.3. 言語

スペインは多言語国家であり、憲法および各自治州の自治憲章によって、複数の言語が公用語または地域固有言語として認められている。言語的多様性はスペイン社会の豊かさの源泉であると同時に、言語政策や言語的マイノリティの権利を巡る議論の対象ともなってきた。

公用語(カスティーリャ語):

- スペイン語(español)は、憲法上「カスティーリャ語(castellano)」として、スペイン全土の公用語と定められている。すべてのスペイン国民はカスティーリャ語を知る義務と権利を有する。行政、教育、メディアなど、国のあらゆる場面で広く使用されている。

- 世界的には、スペイン語は中国語に次いで母語話者数が多く、約5億人が使用する国際言語である。

各自治州の公用語:

以下の言語は、それぞれの自治州において、カスティーリャ語と並ぶ公用語としての地位を有する。

- カタルーニャ語(català): カタルーニャ州、バレアレス諸島州、そしてバレンシア州(バレンシア州では「バレンシア語(valencià)」として公用語)で使用される。文学、教育、メディアなど、幅広い分野で活発に使用されている。

- バスク語(euskara): バスク州およびナバーラ州の一部で使用される。系統不明の孤立した言語であり、ヨーロッパでも特異な存在。フランコ独裁政権下で抑圧されたが、民主化後に復興が進んでいる。

- ガリシア語(galego): ガリシア州で使用される。ポルトガル語と近縁関係にあり、独自の文学的伝統を持つ。

- アラン語(aranés): カタルーニャ州のアラン谷で使用されるオクシタン語の一方言。2006年以降、カタルーニャ州においてカタルーニャ語、カスティーリャ語と並ぶ公用語とされている。

その他の地域言語と方言:

上記の公用語以外にも、スペイン各地には多様な地域言語や方言が存在する。

- アストゥリアス・レオン語群(アストゥリアス語、レオン語、ミランダ語など)

- アラゴン語

- エストレマドゥーラ語

- ファラ語(エストレマドゥーラ州の一部)

これらの言語の多くは、話者数の減少や標準化の遅れといった課題を抱えており、保護と振興のための取り組みが行われている。

言語政策と言語的マイノリティの権利:

- スペインの言語政策は、カスティーリャ語の公用語としての地位を保障しつつ、各自治州の公用語の使用と教育を促進することを基本としている。

- 自治州によっては、公用語の普及(ノルマリサシオン)政策が積極的に推進されており、教育、行政、メディアにおける使用が奨励されている。

- 言語的マイノリティの権利擁護は、社会自由主義的観点から重要であり、多様な言語が共存できる社会の実現が目指されている。これには、少数言語の教育機会の保障、文化的価値の認識、差別や偏見の排除などが含まれる。

- 一方で、言語を巡る問題が地域主義や独立運動と結びつき、政治的な緊張を生むこともある。

7.4. 宗教

スペインの宗教は、歴史的にローマ・カトリック教会が支配的な影響力を持ってきたが、近年の世俗化の進展と社会の多様化により、その様相は変化しつつある。信教の自由は1978年憲法で保障されており、国家はいかなる宗教も国教とはしないと定められている。

宗教分布:

- カトリック: 伝統的に国民の大多数がカトリック教徒とされてきた。2023年の社会調査研究所(CIS)の調査によれば、スペイン人の約56%が自身をカトリック教徒と認識している。しかし、このうち定期的にミサに参加する「実践的なカトリック教徒」は約19%にとどまり、「非実践的なカトリック教徒」が約37%を占める。

- 無宗教(無神論、不可知論、宗教的無関心を含む): 近年増加傾向にあり、上記の調査では約39%が無宗教であると回答している。特に若年層でこの傾向が強い。

- その他の宗教:

- イスラム教:移民の増加に伴い、信者数が増加しており、スペインで2番目に大きな宗教コミュニティとなっている。2019年の調査では、ムスリムの背景を持つ住民は約210万人(総人口の4-5%)と推定されている。

- プロテスタント諸派:約120万人の信者がいるとされる。

- エホバの証人:約10万5千人。

- 末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教):約4万6千人。

- ユダヤ教:1492年の追放令以降、スペインにおけるユダヤ教徒のコミュニティは長く途絶えていたが、19世紀以降に再興し、現在は約6万2千人の信者がいる。

- その他、仏教、ヒンドゥー教、シーク教などの信者も存在する。

信教の自由と世俗化:

- スペイン憲法は信教の自由を保障し、国家と宗教団体との協力関係を認めているが、特定の宗教に特権を与えるものではない。

- カトリック教会は歴史的経緯から依然として一定の社会的影響力を有し、教育や文化財保護などの面で国家との協力関係が見られる。

- しかし、社会全体の世俗化は顕著であり、宗教的価値観が個人の生活や公的な意思決定に与える影響力は相対的に低下している。

- 同性婚の合法化(2005年)、離婚法の改正、妊娠中絶に関する議論など、伝統的な宗教的価値観と現代的な社会規範との間で対立が生じることもある。

宗教が社会に与える影響:

- 宗教は、依然としてスペインの文化、祝祭、伝統行事などに深く関わっている。

- 宗教団体は、慈善活動や社会福祉の分野で一定の役割を果たしている。

- 宗教間対話や、異なる信仰を持つ人々の共存は、多文化社会における重要な課題である。

社会自由主義的な観点からは、信教の自由を最大限に保障し、いかなる宗教的信条を持つ人々も差別されることなく、平和的に共存できる社会の実現が重視される。また、宗教的権威が公的な意思決定や個人の権利を不当に制約することなく、理性と人権に基づく社会運営が求められる。

7.5. 教育

スペインの教育制度は、民主化以降、普遍性と質の向上を目指して数多くの改革が行われてきた。教育は、個人の成長と社会の発展にとって不可欠な権利であり、機会の平等が重視される。

学制:

スペインの教育制度は、主に以下の段階から構成される。

1. 就学前教育(Educación Infantil): 0歳から6歳まで。任意であるが、3歳から6歳の段階は公立・私立ともに広く普及している。

2. 初等教育(Educación Primaria): 6歳から12歳までの6年間。義務教育であり無償。

3. 前期中等教育(Educación Secundaria Obligatoria, ESO): 12歳から16歳までの4年間。義務教育であり無償。修了すると中等教育修了証(Graduado en Educación Secundaria Obligatoria)が授与され、後期中等教育または職業訓練に進むことができる。

4. 後期中等教育(Bachillerato): 16歳から18歳までの2年間。大学進学を目指す生徒のための課程で、人文・社会科学、科学・技術、芸術などのコースがある。修了するとバチジェラート資格が授与され、大学入学資格試験(SelectividadまたはEBAU/EvAU)の受験資格が得られる。

5. 職業訓練(Formación Profesional, FP): 中等教育段階および高等教育段階で提供される。実践的な職業技能の習得を目的とし、多様な専門分野がある。

6. 高等教育(Educación Superior): 大学(Universidad)およびその他の高等教育機関で行われる。

- 大学では、学士(Grado、通常4年)、修士(Máster)、博士(Doctorado)の学位が授与される(ボローニャ・プロセスに準拠)。

- 芸術高等教育、スポーツ高等教育なども存在する。

主要大学:

スペインには歴史ある名門大学が多数存在する。

- サラマンカ大学(1218年創立、ヨーロッパ最古級)

- マドリード・コンプルテンセ大学(1293年アルカラ大学として創立)

- バルセロナ大学(1450年創立)

- バリャドリッド大学(13世紀創立)

- サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学(1495年創立)

その他、各自治州に国立・私立の総合大学や専門大学が設置されている。

教育制度の特徴と課題:

- 教育の地方分権: 教育行政の多くは各自治州に委ねられており、カリキュラムや教育言語(地方公用語の使用)に関して州ごとの特色が見られる。

- 公教育と私教育: 公立学校が中心であるが、カトリック系を中心とする私立学校(多くは政府からの助成を受けるコンセルタード校)も一定の役割を果たしている。

- 教育機会の平等性: 義務教育の無償化や奨学金制度により、教育機会の平等が図られている。しかし、社会経済的背景による教育格差の存在も指摘されている。

- 現代的な課題:

- 高い中退率(特にESO修了後の早い段階での離学)。

- 若年層の失業率の高さと、教育・職業訓練システムのミスマッチ。

- デジタル化への対応、STEAM教育の推進。

- 多文化共生教育、インクルーシブ教育の充実。

- 教員の質の向上と労働条件の改善。

社会自由主義的な観点からは、すべての子どもたちが質の高い教育を受けられる権利を保障し、個々の能力を最大限に伸ばせるような教育システムの構築が求められる。これには、公教育への十分な投資、教育格差の是正、多様な学習ニーズへの対応、批判的思考力や市民性の育成などが含まれる。

7.6. 保健と福祉

スペインの保健福祉制度は、国民皆保険制度に基づく普遍的な医療アクセスと、多様な社会福祉サービスを特徴とする。社会自由主義的価値観に基づき、国民の健康と生活の安定を守り、社会的弱者を支援することが重視されている。

公的医療制度(国民保健システム、Sistema Nacional de Salud, SNS):

- 1986年の一般保健法により確立された、税財源を主とする国民皆保険制度。

- すべての居住者(国籍を問わず、一定の要件を満たす者)が原則として無償または低負担で医療サービスを受けられる。

- 運営は主に各自治州に委ねられており、プライマリケア(家庭医、診療所)と専門医療(病院)からなる階層的な医療提供体制を持つ。

- 世界保健機関(WHO)からも高く評価されており、平均寿命の長さ(世界トップクラス)や乳児死亡率の低さなど、主要な保健指標は良好である。

- 課題: 高齢化に伴う医療費の増大、専門医へのアクセスの待ち時間、地域間の医療資源の格差、医療従事者の労働条件などが課題として挙げられる。

主な保健指標(近年のデータに基づく概算):

- 平均寿命:約83歳

- 乳児死亡率:出生1,000人あたり約2-3人

- 主な死因:循環器系疾患、悪性新生物(がん)、呼吸器系疾患

社会福祉制度:

スペインの社会福祉制度は、年金、失業保険、生活保護、障害者支援、児童福祉、高齢者介護など、多岐にわたる。

- 年金制度: 公的年金制度が中心であり、老齢年金、障害年金、遺族年金などがある。高齢化の進展により、年金財政の持続可能性が課題となっている。

- 失業保険: 一定期間の就労実績がある失業者に対して給付される。

- 生活困窮者支援: 各自治州が最低所得保障制度(Renta Mínima de Inserciónなど)を運営している。2020年には、国レベルでの最低生活保障(Ingreso Mínimo Vital)が導入された。

- 障害者支援: 障害者の社会参加と自立を支援するためのサービス(介助、リハビリテーション、就労支援など)や経済的援助が提供される。アクセシビリティの向上も重要な課題である。

- 児童福祉: 児童手当、育児休業制度、保育サービスの提供などが行われている。児童虐待防止や貧困家庭の子どもへの支援も強化されている。

- 高齢者介護: 在宅介護サービス、デイサービス、介護施設などが提供される。要介護認定に基づき、公的な介護サービスが利用できる(依存法、Ley de Dependencia)。介護人材の不足やサービスの地域差が課題である。

社会的弱者への支援策:

社会自由主義的な観点から、移民、難民、ホームレス、薬物依存症者、元受刑者、ひとり親家庭など、特に困難な状況にある人々に対する支援が重視される。これには、専門的な相談支援、シェルターの提供、職業訓練、社会復帰支援などが含まれる。NPOやNGOなどの市民社会組織も、これらの分野で重要な役割を果たしている。

8. 文化

スペインの文化は、その長い歴史の中で多様な民族や文明の影響を受け、地域ごとに特色ある豊かな遺産を育んできた。芸術、建築、文学、音楽、食文化、スポーツ、祝祭など、あらゆる分野で独自の発展を遂げ、世界的に大きな影響力を持っている。

8.1. 世界遺産

スペインは、ユネスコ世界遺産の登録数が世界で最も多い国の一つであり、2023年時点で文化遺産40件、自然遺産4件、複合遺産2件、合計50件が登録されている。これらはスペインの歴史的・文化的・自然的価値を象徴するものである。

主な文化遺産としては、以下のようなものが挙げられる。

- グラナダのアルハンブラ宮殿、ヘネラリーフェ、アルバイシン地区

- バルセロナのアントニ・ガウディの作品群(サグラダ・ファミリア、グエル公園など)

- コルドバ歴史地区(メスキータなど)

- セビリア大聖堂、アルカサル、インディアス古文書館

- 古都トレド

- サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路

- セゴビア旧市街とローマ水道橋

- アビラ旧市街と城壁外の教会群

- サラマンカ旧市街

- メリダの考古遺産群

- ブルゴス大聖堂

- エル・エスコリアル修道院とその遺跡

自然遺産としては、ドニャーナ国立公園、ガラホナイ国立公園(カナリア諸島ラ・ゴメラ島)、テイデ国立公園(カナリア諸島テネリフェ島)、カルパティア山脈とヨーロッパ各地の古代及び原生ブナ林(他国と共有)が登録されている。複合遺産としては、ピレネー山脈のペルデュ山(フランスと共有)と、イビサ島の生物多様性と文化がある。

これらの世界遺産は、スペインの豊かな歴史と多様な文化を物語る貴重な財産であり、国内外から多くの観光客が訪れる。

8.2. 文学

スペイン文学は、中世から現代に至るまで豊かな伝統を誇り、世界文学に多大な影響を与えてきた。

中世・ルネサンス:

- 最古の英雄叙事詩の一つ『わがシッドの歌』(12世紀後半)は、レコンキスタ時代の英雄エル・シッドの活躍を描く。

- アルフォンソ10世(賢王)の宮廷では、歴史書、法典、科学書などがカスティーリャ語で編纂され、文化の発展に寄与した。

- 15世紀には、フェルナンド・デ・ロハスの『ラ・セレスティーナ』が登場し、近代小説の先駆けとされる。

スペイン黄金世紀(16-17世紀):

- スペイン文学の黄金時代であり、ミゲル・デ・セルバンテスの『ドン・キホーテ』は、世界文学の最高傑作の一つとして知られる。

- 演劇では、ロペ・デ・ベガ、ティルソ・デ・モリーナ、ペドロ・カルデロン・デ・ラ・バルカらが活躍し、多くの名作を残した。

- ピカレスク小説(悪漢小説)もこの時代に流行し、『ラサリーリョ・デ・トルメスの生涯』などが代表的。

- 詩では、ガルシラソ・デ・ラ・ベガ、ルイス・デ・ゴンゴラ、フランシスコ・デ・ケベードらが独自の様式を確立した。

18-19世紀:

- 啓蒙主義の影響を受け、ガスパル・メルチョル・デ・ホベリャーノスらが活躍。

- ロマン主義文学では、詩人のグスタボ・アドルフォ・ベッケルやホセ・デ・エスプロンセダ、劇作家のホセ・ソリーリャらが知られる。

- 写実主義・自然主義文学では、ベニート・ペレス・ガルドス、レオポルド・アラス(クラリン)、エミリア・パルド・バサンらが、当時の社会を鋭く描いた。

98年世代と20世紀:

- 米西戦争(1898年)の敗北を機に、スペインの再生を模索した「98年世代」が登場。ミゲル・デ・ウナムーノ、ピオ・バローハ、アントニオ・マチャード、ラモン・デル・バリェ=インクランらが代表的。

- 「27年世代」は、フェデリコ・ガルシア・ロルカ、ラファエル・アルベルティ、ビセンテ・アレイクサンドレ(ノーベル文学賞受賞)など、詩を中心に革新的な活動を展開した。

- スペイン内戦とフランコ独裁政権は、多くの文学者に亡命や沈黙を強いたが、戦後にはカミーロ・ホセ・セラ(ノーベル文学賞受賞)、ミゲル・デリーベス、カルメン・ラフォレットらが登場。

現代:

- 民主化以降、女性作家の活躍も目覚ましく、多様なテーマと作風の作品が生み出されている。フアン・ゴイティソーロ、ハビエル・マリアス、アルトゥーロ・ペレス=レベルテ、カルロス・ルイス・サフォンらが国際的に知られる。

スペイン語圏全体の文学賞として最も権威のあるセルバンテス賞は、スペイン語文学の発展に大きく貢献している。

8.3. 哲学

スペインの哲学は、古代から現代に至るまで、独自の思索とヨーロッパ思想との対話を重ねてきた。

古代・中世:

- ローマ時代のヒスパニア出身の哲学者としては、ストア派のセネカ(小セネカ)が最も著名である。彼の思想は後世に大きな影響を与えた。

- イスラム支配下のアル=アンダルスでは、イブン・ルシュド(アヴェロエス)やモーシェ・ベン=マイモーン(マイモニデス)といったユダヤ・イスラム哲学者が活躍し、アリストテレス哲学の再発見と西欧への紹介に貢献した。

- 中世キリスト教スコラ哲学の文脈では、ライムンドゥス・ルルスが独自の思弁を展開した。

近世(サラマンカ学派):

- 16世紀のサラマンカ大学を中心に形成されたサラマンカ学派は、神学、法学、経済学など多岐にわたる分野で重要な業績を残した。フランシスコ・デ・ビトリアは自然法や国際法の先駆者とされ、ドミンゴ・デ・ソトやフランシスコ・スアレスもこの学派の代表的な思想家である。彼らの思想は、人権、戦争の正当性、経済倫理などに関する近代的な議論の基礎を築いた。

啓蒙主義と19世紀:

- 18世紀の啓蒙主義はスペインにも影響を与え、ベニート・ヘロニモ・フェイホーやガスパル・メルチョル・デ・ホベリャーノスらが理性と進歩を掲げた。

- 19世紀には、ドイツ観念論、特にカール・クリスティアン・フリードリヒ・クラウゼの思想が「クラウゼ主義」としてスペインに導入され、フリアン・サンス・デル・リオらによって教育改革や自由主義思想の発展に影響を与えた。

20世紀以降:

- 「98年世代」の思想家たちは、スペインのアイデンティティや歴史的運命について深く思索した。ミゲル・デ・ウナムーノは実存主義的な苦悩と信仰の問題を探求し、『生の悲劇的感情』などの著作を残した。

- ホセ・オルテガ・イ・ガセットは、20世紀スペインを代表する哲学者であり、『大衆の反逆』などで近代社会と大衆文化を鋭く分析し、「生の理性」の哲学を提唱した。

- その他、マリア・サンブラーノは詩的理性という独自の思想を展開し、ハビエル・スビリは形而上学の分野で貢献した。

- フランコ独裁政権下では哲学研究も制約を受けたが、民主化以降は多様な哲学的潮流(現象学、解釈学、分析哲学、ポスト構造主義など)が紹介され、活発な議論が行われている。

現代スペイン哲学は、グローバル化、テクノロジーの進展、倫理的課題といった現代社会の諸問題に取り組みつつ、独自の哲学的伝統を継承・発展させている。

8.4. 芸術と建築

スペインの芸術と建築は、その長い歴史の中で多様な文化の影響を受けながら、独自の輝かしい伝統を築き上げてきた。先史時代の洞窟壁画から現代の斬新な建築まで、スペインの美的感覚は世界中の人々を魅了し続けている。

美術史概観:

- 古代イベリア・ローマ美術: イベリア半島独自の彫刻(例:「エルチェの貴婦人」)や、ローマ帝国支配下でのモザイク、彫刻、建築が残る。

- 西ゴート美術: ゲルマン的要素とローマ的伝統が融合した教会建築や金細工が見られる。

- イスラム美術(アル=アンダルス): メスキータ(コルドバ)、アルハンブラ宮殿(グラナダ)など、精緻な幾何学文様、アラベスク、カリグラフィーを特徴とするイスラム建築の傑作が生み出された。これらの建築様式は、後のスペイン美術にも影響を与えた(ムデハル様式)。

- ロマネスク美術: 11世紀から13世紀にかけて、ピレネー山麓やサンティアゴ巡礼路沿いの教会を中心に、重厚な石造建築と素朴で力強い壁画や彫刻が発展した。

- ゴシック美術: 13世紀から15世紀にかけて、フランスの影響を受けながら、ブルゴス、トレド、レオン、セビリアなどに壮大な大聖堂が建設された。ステンドグラスや祭壇画も発達した。

- ルネサンス美術: 16世紀、イタリア・ルネサンスの影響が及び、エル・グレコ(クレタ島出身だがスペインで活躍)のような独自の精神性を持つ画家が登場した。建築では、プラテレスコ様式と呼ばれるスペイン独自の装飾的な様式が見られた。

- バロック美術(スペイン黄金世紀): 17世紀はスペイン美術の黄金時代であり、ディエゴ・ベラスケス(『ラス・メニーナス』)、フランシスコ・デ・スルバラン、バルトロメ・エステバン・ムリーリョ、ホセ・デ・リベーラといった巨匠たちが、写実性と劇的な光闇表現を特徴とする作品を生み出した。

- 18-19世紀: フランシスコ・デ・ゴヤは、宮廷画家として活躍する一方、戦争の悲惨さや人間の暗部を鋭く描いた作品(『1808年5月3日、プリンシペ・ピオの丘での銃殺』、「黒い絵」シリーズなど)で近代絵画の先駆者となった。

- 20世紀以降(近代・現代美術):

- パブロ・ピカソはキュビスムの創始者として20世紀美術に革命をもたらした(『アビニヨンの娘たち』、『ゲルニカ』)。

- ジョアン・ミロやサルバドール・ダリはシュルレアリスムの代表的な画家として国際的に活躍した。

- 彫刻では、フリオ・ゴンサレス、エドゥアルド・チリーダなどが知られる。

- 現代では、アントニ・タピエス(アンフォルメル)、ミケル・バルセロなどが国際的に評価されている。

建築史概観:

- イスラム建築、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロックの各様式に加え、スペイン独自の様式も発展した。

- ムデハル様式: レコンキスタ後もイベリア半島に残ったイスラム教徒の職人(ムデハル)によって、キリスト教建築にイスラム建築の要素(レンガ、タイル、幾何学文様、馬蹄形アーチなど)を取り入れた様式。セビリアのアルカサルなどが代表的。

- プラテレスコ様式: 16世紀前半のスペイン・ルネサンス建築に見られる、銀細工(プラテリーア)のように繊細で華やかな装飾を特徴とする様式。サラマンカ大学のファサードなどが有名。

- エレーラ様式: 16世紀後半、フェリペ2世の宮廷建築家フアン・デ・エレーラによって確立された、簡素で厳格、壮大なスケールを特徴とする様式。エル・エスコリアル修道院が代表的。

- モデルニスモ建築: 19世紀末から20世紀初頭にかけて、特にカタルーニャ地方で花開いたアール・ヌーヴォーの一派。アントニ・ガウディ(サグラダ・ファミリア、グエル公園、カサ・ミラなど)がその代表であり、曲線的で有機的なフォルム、色彩豊かなタイル装飾などを特徴とする独創的な作品群は世界的に有名である。リュイス・ドメネク・イ・ムンタネー(カタルーニャ音楽堂、サン・パウ病院など)も重要な建築家。

- 現代建築: サンティアゴ・カラトラバ(バレンシア芸術科学都市など)、ラファエル・モネオ(プラド美術館新館など)、ノーマン・フォスター(ビルバオ地下鉄駅など海外建築家による作品も多数)など、国際的に活躍する建築家がスペイン各地で斬新なプロジェクトを手がけている。ビルバオ・グッゲンハイム美術館(フランク・ゲーリー設計)は、現代建築による都市再生の象徴とされる。

スペインの芸術と建築は、その豊かな歴史と地域性を反映し、常に新しい表現を模索しながら発展を続けている。

8.5. 音楽と舞踊

スペインの音楽と舞踊は、情熱的で多様な伝統を持ち、世界中の人々に愛されている。地方ごとに特色ある民俗音楽や舞踊が数多く存在し、クラシック音楽やポピュラー音楽の分野でも国際的に活躍するアーティストを輩出している。

伝統音楽と舞踊:

- フラメンコ: 南部アンダルシア地方発祥の芸能で、歌(カンテ)、踊り(バイレ)、ギター(トケ)、手拍子(パルマ)が一体となった総合芸術。ヒターノ(ロマ)の文化と深く結びついており、情熱的なリズムと哀愁を帯びたメロディが特徴。パコ・デ・ルシア(ギター)、カマロン・デ・ラ・イスラ(歌)、カルメン・アマジャ(踊り)などが伝説的な名手として知られる。

- ホタ: アラゴン地方発祥の舞踊音楽で、スペイン各地に広まっている。快活な3拍子のリズムで、男女ペアで踊られることが多い。

- サルダナ: カタルーニャ地方の輪舞。コブラと呼ばれる独特の楽器編成で演奏される。

- ムイネイラ: ガリシア地方の舞踊音楽。バグパイプ(ガイタ)の伴奏で踊られる。

- サラスエラ: スペイン独自のオペレッタ(喜歌劇)。歌、台詞、踊りが融合した形式で、19世紀から20世紀初頭にかけて人気を博した。

- その他、各地方に固有の民謡や舞踊(セギディーリャ、ファンダンゴ、ボレロなど)が数多く存在する。

クラシック音楽:

- 作曲家:

- ルネサンス期:トマス・ルイス・デ・ビクトリア(宗教音楽の巨匠)

- バロック期:ドメニコ・スカルラッティ(イタリア出身だがスペイン宮廷で活躍)

- 近代・現代:イサーク・アルベニス(『イベリア』)、エンリケ・グラナドス(『ゴイェスカス』)、マヌエル・デ・ファリャ(『恋は魔術師』、『三角帽子』)、ホアキン・ロドリーゴ(『アランフエス協奏曲』)などが、スペインの民族音楽の要素を取り入れた作品で国際的に知られる。

- 演奏家:

- パブロ・カザルス(チェロ)、アンドレス・セゴビア(ギター)、アリシア・デ・ラローチャ(ピアノ)などが世界的な名声を博した。

- 声楽家では、プラシド・ドミンゴ、ホセ・カレーラス、モンセラート・カバリェ、テレサ・ベルガンサなどが三大テノールや著名なソプラノ歌手として活躍。

- 指揮者では、ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス、ジョルディ・サバール(古楽)などが知られる。

ポピュラー音楽:

- 伝統音楽やフラメンコをベースにしたポップス(ヌエボ・フラメンコなど)から、ロック、ポップ、ラテン音楽、ヒップホップ、電子音楽まで、多様なジャンルが楽しまれている。

- フリオ・イグレシアス、エンリケ・イグレシアス親子、アレハンドロ・サンス、ロザリアなどは国際的な成功を収めている。

- 「ラ・モビーダ・マドカレーニャ」(1980年代マドリードのカウンターカルチャー運動)から多くの個性的なバンドが登場した。

- ベニカシム国際フェスティバル(FIB)やプリマヴェーラ・サウンドなどの大規模な音楽フェスティバルも開催され、国内外から多くの観客を集めている。

スペインの音楽と舞踊は、その豊かな歴史と地域性を反映し、伝統と革新が融合しながら発展を続けている。

8.6. 食文化

スペインの食文化は、その地理的多様性、歴史的背景、そして豊かな食材に恵まれ、地方ごとに特色ある多彩な料理で世界的に知られている。地中海式食事の一部として、オリーブオイル、ニンニク、新鮮な野菜や魚介類を多用するのが特徴である。

代表的な料理と食材:

- タパス (Tapas): 小皿料理の総称。バルなどでワインやビールと共に楽しむスペイン独特の食習慣。ハモン・イベリコ(イベリコ豚の生ハム)、トルティージャ・エスパニョーラ(スペイン風オムレツ)、ガンバス・アル・アヒージョ(エビのニンニクオイル煮)、パタタス・ブラバス(フライドポテトの辛味ソース添え)など、種類は無限にある。

- パエリア (Paella): バレンシア地方発祥の米料理。サフランで色付けした米に、魚介類、肉、野菜などを加えて炊き込む。スペインを代表する料理の一つ。

- ハモン (Jamón): 塩漬けにして乾燥・熟成させた豚のもも肉の生ハム。特にイベリア種の黒豚から作られるハモン・イベリコは最高級品とされる。

- ガスパチョ (Gazpacho): アンダルシア地方発祥の冷製スープ。トマト、キュウリ、ピーマン、ニンニク、パンなどをミキサーにかけ、オリーブオイル、酢で調味する。

- トルティージャ・エスパニョーラ (Tortilla Española): ジャガイモとタマネギが入った厚焼きのスペイン風オムレツ。

- チュロス (Churros): 星形の絞り出し袋で生地を揚げたドーナツ。濃厚なチョコレートドリンクに浸して食べるのが一般的。

- 魚介料理: 新鮮な魚介類を使った料理が豊富。サルスエラ・デ・マリスコス(魚介の煮込み)、プルポ・ア・ラ・ガジェガ(タコのガリシア風)、イカの墨煮など。

- 肉料理: コチニーリョ・アサード(子豚の丸焼き、セゴビア名物)、チュレトン(骨付きリブロースステーキ)、アルボンディガス(ミートボールのトマト煮)など。

- チーズ (Queso): マンチェゴ(ラ・マンチャ地方の羊乳チーズ)が有名だが、各地方に特色あるチーズが多数存在する。

- オリーブオイル (Aceite de Oliva): スペインは世界最大のオリーブオイル生産国であり、料理に不可欠な食材。

地方料理:

- 北部(ガリシア、アストゥリアス、バスクなど):新鮮な魚介類、乳製品、リンゴ(シードラ)、豆料理(ファバーダ・アストゥリアーナなど)。

- 中央部(カスティーリャ、マドリードなど):肉のロースト(子羊、子豚)、煮込み料理(コシード・マドリレーニョなど)、レンズ豆のスープ。

- 東部(カタルーニャ、バレンシアなど):米料理(パエリア、アロス・ア・バンダ)、フィデウア(パスタのパエリア)、魚介料理、野菜料理。

- 南部(アンダルシアなど):ガスパチョ、魚介のフリット、ハモン、シェリー酒。

- カナリア諸島:パパス・アルガーダス(茹でジャガイモのモホソース添え)、ゴフィオ(トウモロコシ粉)。

ワイン (Vino):

スペインは世界有数のワイン生産国であり、リオハ、リベラ・デル・デュエロ、プリオラートなどの高品質な赤ワインや、リアス・バイシャス(アルバリーニョ種)、ルエダ(ベルデホ種)などの白ワイン、カバ(スパークリングワイン)、シェリー(酒精強化ワイン)など、多様なワインが生産されている。

スペインの食文化は、単に食事をするだけでなく、家族や友人と語らい、人生を楽しむための重要な要素として、社会に深く根付いている。

8.7. スポーツ

スペインではスポーツが国民生活に深く浸透しており、特にサッカーは圧倒的な人気を誇る。その他にも多様なスポーツが盛んに行われ、国際大会でも多くの成功を収めている。

サッカー (Fútbol):

- 国民的スポーツであり、リーガ・エスパニョーラ(ラ・リーガ)は世界最高峰のプロサッカーリーグの一つ。レアル・マドリードとFCバルセロナは世界的なビッグクラブであり、両者の対戦「エル・クラシコ」は国際的な注目を集める。アトレティコ・マドリードなども強豪として知られる。

- 男子代表チームは、2010年FIFAワールドカップで優勝、UEFA欧州選手権では1964年、2008年、2012年、2024年に優勝しており、主要国際大会3連覇(EURO2008、2010W杯、EURO2012)という偉業を達成した。

- 女子代表チームは、2023 FIFA女子ワールドカップで初優勝を果たした。FCバルセロナ・フェメニは国内リーグで最多優勝記録を持つ。

バスケットボール (Baloncesto):

- サッカーに次ぐ人気スポーツであり、国内リーグのリーガACBはヨーロッパ有数のレベルを誇る。

- 男子代表チームは、世界選手権(現ワールドカップ)で2回(2006年、2019年)優勝、オリンピックでは3つの銀メダル(1984年、2008年、2012年)と1つの銅メダル(2016年)を獲得している。パウ・ガソル、マルク・ガソル、リッキー・ルビオなどNBAで活躍した選手も多い。

テニス (Tenis):

- ラファエル・ナダルはグランドスラム男子シングルス歴代2位の優勝回数を誇る世界的名選手である。その他、カルロス・アルカラス、カルロス・モヤ、フアン・カルロス・フェレーロ、アランチャ・サンチェス・ビカリオなどが活躍した。

- 男子国別対抗戦デビスカップでは6回の優勝経験がある。

モータースポーツ:

- ロードレース世界選手権(MotoGP)では、マルク・マルケス、ホルヘ・ロレンソ、ダニ・ペドロサらがチャンピオンに輝いている。

- F1では、フェルナンド・アロンソが2度の年間チャンピオンを獲得した。

- 世界ラリー選手権(WRC)では、カルロス・サインツが2度の年間チャンピオンとなっている。

自転車競技 (Ciclismo):

- ロードレースが盛んで、ミゲル・インドゥラインはツール・ド・フランス個人総合5連覇の偉業を達成。アルベルト・コンタドールもグランツール全てで優勝している。

- ブエルタ・ア・エスパーニャは、ツール・ド・フランス、ジロ・デ・イタリアと並ぶ三大グランツールの一つ。

その他の人気スポーツ:

- ハンドボール:男子代表は世界選手権で2回優勝。

- フットサル:男子代表はFIFAフットサルワールドカップで2回優勝。

- 水球:男女ともに国際大会で強豪。

- ゴルフ:セベ・バレステロス、ホセ・マリア・オラサバル、セルヒオ・ガルシア、ジョン・ラームなどが活躍。

- セーリング、カヌー、水泳などのウォータースポーツも盛ん。

闘牛 (Corrida de toros):

- スペインの伝統文化として知られるが、近年は動物愛護の観点から議論の対象となり、一部地域(カタルーニャ州など)では禁止されている。それでもなお、多くの地域で祭礼の一環として開催され、観光客にも人気がある。

1992年のバルセロナオリンピック開催は、スペインのスポーツ振興に大きな影響を与えた。

8.8. 祝祭日と祭礼

スペインの祝祭日は、カトリックの宗教的祭日、国の記念日、そして各自治州や市町村独自の祭りが混在し、年間を通じて多彩な行事が行われる。自治体ごとに年間最大14日の祝日を宣言でき、そのうち9日は国が、少なくとも2日は地方が選択する。

全国共通の主な祝祭日(年によって移動するものもある):

- 1月1日:元日 (Año Nuevo)

- 1月6日:公現祭 (Epifanía del Señor / Día de Reyes Magos) - 東方の三博士が幼児イエスを訪問したことを祝う。子供たちがプレゼントをもらう日。

- 聖金曜日 (Viernes Santo):復活祭前の金曜日(移動祝祭日)

- 5月1日:メーデー (Fiesta del Trabajo)

- 8月15日:聖母の被昇天 (Asunción de la Virgen)

- 10月12日:スペイン国民の日 (Fiesta Nacional de España) - コロンブスのアメリカ大陸到達を記念する日でもある。

- 11月1日:諸聖人の日 (Día de Todos los Santos)

- 12月6日:憲法記念日 (Día de la Constitución) - 1978年憲法制定を記念。

- 12月8日:無原罪の御宿り (Inmaculada Concepción)

- 12月25日:クリスマス (Navidad)

地方の有名な祭礼:

スペインには、地域ごとに独自の伝統を持つ数多くの祭りがある。その中でも特に国際的に知られているものをいくつか挙げる。

- サン・フェルミン祭(パンプローナの牛追い祭り、Fiestas de San Fermín): ナバーラ州パンプローナで毎年7月6日から14日にかけて開催される。狭い通りを牛と共に駆け抜ける「エンシエロ(牛追い)」が世界的に有名。多くの観光客が訪れるが、危険も伴う。

- ラ・トマティーナ(トマト祭り、La Tomatina): バレンシア州ブニョールで毎年8月の最終水曜日に開催される。熟したトマトを互いに投げ合う奇祭として知られる。

- ファリャス祭り(火祭り、Las Fallas): バレンシア州バレンシアで毎年3月15日から19日にかけて開催される。巨大な張子人形(ファリャ)を街中に飾り、最終日の深夜に燃やす壮大な祭り。

- セビリアの春祭り(フェリア・デ・アブリル、Feria de Abril): アンダルシア州セビリアで復活祭の2週間後に開催される。華やかな衣装をまとった人々が馬車や馬に乗り、カセタと呼ばれる特設テントで飲食やフラメンコを楽しむ。

- カディスのカーニバル(Carnaval de Cádiz): アンダルシア州カディスで開催される、風刺とユーモアに富んだカーニバル。チリゴタと呼ばれるグループが社会風刺の歌を披露する。

- 聖週間(セマナ・サンタ、Semana Santa): 復活祭前の1週間。スペイン各地で厳粛な宗教行列(プロセシオン)が行われる。特にセビリア、マラガ、バリャドリッドなどの行列が有名。

- サン・ジョルディの日(Sant Jordi): カタルーニャ州で4月23日に祝われる。男性は女性に赤いバラを、女性は男性に本を贈る習慣があり、「本とバラの日」とも呼ばれる。

これらの祝祭日は、スペイン人の生活に深く根ざし、地域の伝統文化を継承する上で重要な役割を果たしている。同時に、多くの観光客を惹きつける魅力ともなっている。