1. 生涯

ヨハン・カール・フリードリヒ・ガウスの生涯は、貧しい家庭に生まれながらも、その並外れた才能によって学問の道を切り開き、数々の偉大な業績を成し遂げた軌跡である。彼の人生は、学術的な探求だけでなく、家族との関係や個人的な信条、そして時代背景の中で経験した困難に彩られていた。

1.1. 幼少期と教育

ガウスは1777年4月30日、ブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル公国(現在のドイツ・ニーダーザクセン州)のブラウンシュヴァイクで生まれた。彼の家族は比較的低い社会階層に属しており、父ゲプハルト・ディートリヒ・ガウス(1744年 - 1808年)は肉屋、煉瓦職人、庭師、死亡給付基金の会計係など、様々な職に就いていた。ガウスは父を「名誉ある尊敬される人物だが、家庭では粗野で支配的だった」と評している。父は読み書き計算の経験があったが、カール・フリードリヒの母である後妻ドロテアはほとんど読み書きができなかった。ガウスには父の前妻との間に兄が一人いた。

ガウスは数学の神童であった。小学校の教師たちは彼の知的能力に気づき、ブラウンシュヴァイク公カール・ヴィルヘルム・フェルディナントに彼を紹介した。公爵は彼を地元のコレギウム・カロリヌム(ブラウンシュヴァイク工科大学の前身機関だが、ガウスの時代には大学と同等ではなかった)に通わせ、ガウスは1792年から1795年までそこで学んだ。エーバーハルト・アウグスト・ヴィルヘルム・フォン・ツィンマーマンが彼の教師の一人であった。その後、公爵は彼にゲッティンゲン大学で数学、科学、古典学を学ぶための資金を提供し、ガウスは1798年までそこで学んだ。

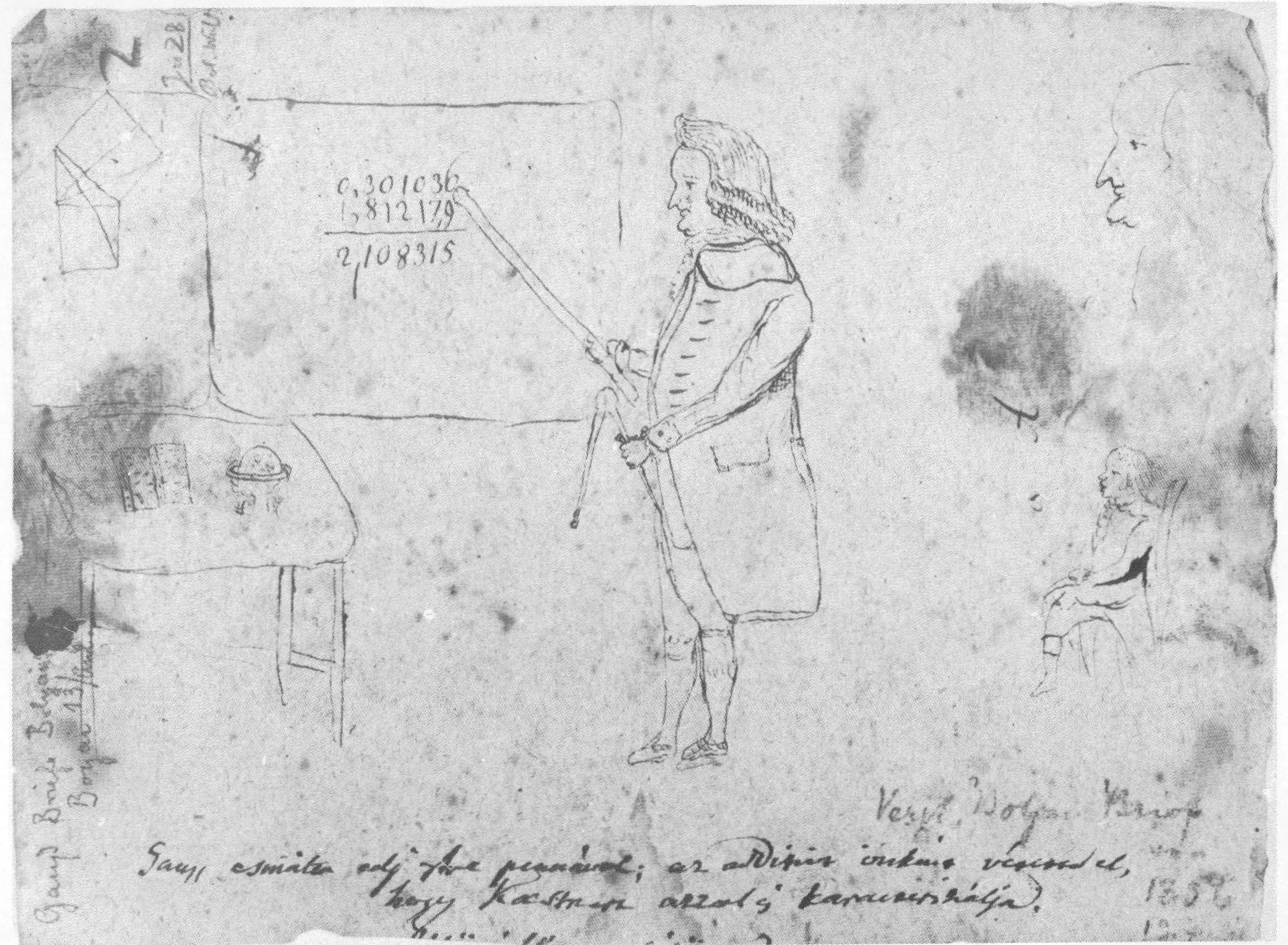

彼の数学教授はアブラハム・ゴットヘルフ・ケストナーであった。ガウスはケストナーを警句の才能から「詩人の中の最高の数学者、数学者の中の最高の詩人」と呼んだ。ガウスはかつて、ケストナー教授が簡単な計算で間違いを犯す講義風景を描いたことがある。天文学はカール・フェリックス・ザイファーが教え、ガウスは卒業後も彼と文通を続けたが、ヴィルヘルム・オルバースとガウスは彼を嘲笑する手紙を交わしていた。一方、彼は物理学の教師であったゲオルク・クリストフ・リヒテンベルクと、古典学の講義を喜んで受講したクリスティアン・ゴットロープ・ハイネを高く評価していた。この時期の学友にはヨハン・フリードリヒ・ベンツェンベルク、ボーヤイ・ファルカシュ、ハインリヒ・ヴィルヘルム・ブランデスがいた。

彼は数学を独学で学んだ可能性が高く、いくつかの定理を独自に再発見している。1796年、彼は古代ギリシア以来数学者たちを悩ませてきた定規とコンパスによる作図の問題を解決し、どのような正多角形が定規とコンパスで描けるかを決定した。この発見が最終的にガウスに文献学ではなく数学をキャリアとして選ばせることになった。1796年から1814年までの彼の成果に関する短い記述を集めたガウスの数学日記は、彼の数学的傑作『整数論の研究』(1801年)の多くのアイデアがこの時期に生まれたことを示している。

1.2. 私設学者時代

ガウスは1799年に哲学博士の学位を取得した。これはゲッティンゲンではなく、公国の唯一の州立大学であったヘルムシュテット大学から、ブラウンシュヴァイク公の特別の要請によるものであった。ヨハン・フリードリヒ・プファフが彼の博士論文を評価し、ガウスは口頭試験なしで「in absentia」(欠席)で学位を取得した。公爵はその後、ブラウンシュヴァイクで私設学者としての生活費を彼に与えた。ガウスはその後、サンクトペテルブルクのロシア科学アカデミーやランツフート大学からの誘いを断っている。後に公爵は1804年にブラウンシュヴァイクに天文台を設立することを約束した。建築家ペーター・ヨーゼフ・クラーエが予備設計を行ったが、第四次対仏大同盟の戦いの一つによってこれらの計画は中止された。公爵は1806年のイエナ・アウエルシュタットの戦いで戦死し、公国は翌年に廃止され、ガウスへの財政支援も停止した。

ガウスが世紀初頭に小惑星の軌道を計算していた際、彼はブレーメンとリリエンタールの天文学コミュニティ、特にヴィルヘルム・オルバース、カール・ルートヴィヒ・ハーディング、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセルと接触し、「天体警察」として知られる非公式な天文学者グループの一員となった。彼らの目的の一つは、さらなる惑星の発見であった。彼らは小惑星や彗星のデータを収集し、ガウスの軌道研究の基礎とした。この研究は後に彼の天文学的傑作『天体運行論』(1809年)として出版された。

1.3. ゲッティンゲン教授時代

1807年11月、ガウスは当時新たに設立されたヴェストファーレン王国(ジェローム・ボナパルト統治下)の機関であったゲッティンゲン大学からの招聘に応じ、正教授およびゲッティンゲン天文台の台長に就任し、1855年に死去するまでその職を務めた。彼はすぐに、ヴェストファーレン政府から戦時供出金として2000 FRFの支払いを要求されたが、これを支払う余裕がなかった。オルバースとピエール=シモン・ラプラスは支払いを手伝おうとしたが、ガウスは彼らの援助を断った。最終的に、フランクフルト出身の匿名の人物(後にカール・テオドール・アントン・マリア・フォン・ダルベルク大司教と判明)がその金額を支払った。

ガウスは1748年にイギリス王ジョージ2世によって設立され、要塞の塔を改築して建てられた築60年の天文台の台長に就任した。天文台には使用可能なものの、一部は時代遅れの機器があった。新しい天文台の建設は1802年にはジョージ3世によって原則的に承認されており、ヴェストファーレン政府も計画を継続したが、ガウスは1816年9月まで新しい職場に移ることができなかった。彼はヨハン・ゲオルク・レプソルトとゲオルク・フリードリヒ・フォン・ライヘンバッハから2台の子午環、ヨーゼフ・フォン・フラウンホーファーからヘリオメーターを含む最新の機器を手に入れた。

ガウスの純粋数学以外の科学活動は、大まかに3つの時期に分けられる。19世紀初めの20年間は天文学が主な焦点であり、30年代は測地学、40年代は物理学、特に磁気学が中心であった。

ガウスは学術講義を行うことへの嫌悪感を隠さなかった。しかし、ゲッティンゲンでの学術キャリアの開始から1854年まで、彼は継続的に講義を行った。彼はしばしば教育の負担について不平を述べ、それが時間の無駄だと感じていた。一方で、彼は時折、一部の学生を才能ある者として評価した。彼の講義のほとんどは天文学、測地学、応用数学に関するものであり、純粋数学に関する講義はわずか3回であった。ガウスは195回の講義を発表し、そのうち70パーセントが天文学、15パーセントが数学、9パーセントが測地学、6パーセントが物理学の主題であった。ガウスの学生の中には、後に著名な数学者、物理学者、天文学者となった者もいる。例えば、モーリッツ・カントル、リヒャルト・デーデキント、エンノ・ディルクセン、ヨハン・フランツ・エンケ、ベンジャミン・アプトープ・グールド(1855年2月13日にガウスに手紙を送った最後の文通相手とされる)、エドゥアルト・ハイネ、エルンスト・クリンカーフース、アドルフ・テオドール・クプファー、ヨハン・ベネディクト・リスティング、アウグスト・フェルディナント・メビウス、フリードリヒ・ベルンハルト・ゴットフリート・ニコライ、ベルンハルト・リーマン、アウグスト・リッター、エルンスト・クリスティアン・ユリウス・シェーリング、ハインリヒ・シェルク、ハインリヒ・クリスティアン・シューマッハ、カール・ゲオルク・クリスティアン・フォン・シュタウト、モーリツ・アブラハム・スターン、ゲオルク・フレデリク・ウルシン、そして地球科学者としてはヴォルフガング・ザルトリウス・フォン・ヴァルタースハウゼン、ヨハン・エドゥアルト・ヴァッペウスなどが挙げられる。

ガウスは教科書を執筆せず、科学的事柄の大衆化を嫌った。彼の大衆化への唯一の試みは、復活祭の日付に関する著作(1800年/1802年)と1836年の論文『地磁気と磁力計』であった。ガウスは論文や書籍を専らラテン語またはドイツ語で出版した。彼の死後、フランス科学アカデミーの賞金コンペへの寄稿として、フランス語で書かれたパラスの摂動に関する論文が彼の論文の中から発見された。また、『天体運行論』は1806年にドイツ語で完成されたが、編集者フリードリヒ・クリストフ・ペルテスの要請により、ガウスはそれをラテン語に翻訳した。彼は古典的なスタイルでラテン語を書いたが、同時代の数学者によって設定されたいくつかの慣習的な変更も用いた。

1808年のゲッティンゲン大学での就任講演で、ガウスは信頼できる観測と強力な計算によって得られた結果のみを天文学の唯一の課題であると主張した。大学では、彼の分野の他の講師陣が教育プログラムを補完しており、教科書で知られる数学者ティボー、物理学者ヨハン・トビアス・マイヤー、1831年からの後任者ヴィルヘルム・エドゥアルト・ヴェーバー、そして天文台では実用天文学の講義の大部分を担当したカール・ルートヴィヒ・ハーディングがいた。天文台が完成すると、ガウスは新しい天文台の西棟に住居を構え、ハーディングは東棟に住んだ。彼らはかつて友好的な関係にあったが、時間とともに疎遠になった。一部の伝記作家は、ガウスが同格のハーディングを単なる助手または観測者としてしか望んでいなかったためではないかと推測している。ガウスとハーディングは、この個人的な問題について手紙でほのめかす程度であった。シューマッハへの手紙によると、ガウスは同僚を排除しようとし、ゲッティンゲン以外の新しい職を探していたが、成果はなかった。それに加えて、ガウスの義母シャルロッテ・ヴァルデックは、オルバースにガウスをゲッティンゲンから遠い別の職に就かせるよう頼んだ。ガウスは新しい子午環をほぼ独占的に使用し、ごくまれな共同観測を除いてハーディングから遠ざけた。

マルティン・ブレンデルは、ガウスの天文学活動を年代順に7つの期間に分類しており、1820年以降の時期を「天文学的活動の低調期」としている。新しく設備が整った天文台は他の天文台ほど効果的に機能せず、ガウスの天文学研究は長期的な観測プログラムのない個人事業の性格を帯びており、大学が助手のポストを設置したのはハーディングが1834年に亡くなった後であった。ガウスの最初の助手はカール・ヴォルフガング・ベンヤミン・ゴルトシュミットであり、2番目の助手は後に彼の後任の一人となるヴィルヘルム・クリンカーフースであった。

それにもかかわらず、ガウスは1810年と1825年にベルリンから、講義の負担なしにプロイセン科学アカデミーの正会員となるオファーを、また1810年にはライプツィヒ大学から、1842年にはウィーン大学からのオファーを、おそらく家族の困難な状況のために、2度断っている。ガウスの給与は1810年の1000 Reichsthalerから1824年には2400 Reichsthalerに引き上げられ、晩年には大学で最も高給な教授の一人であった。

1810年、ガウスは学術称号の欠如でケーニヒスベルク大学で困っていた同僚で友人のフリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセルから助けを求められ、1811年3月、ゲッティンゲン哲学学部からベッセルに名誉博士号を与えた。ベッセルは大学教育を受けたことがなかった。ガウスはまた、ソフィー・ジェルマンにも名誉学位を推薦したが、彼女の死の直前であったため、彼女はそれを受け取ることはなかった。彼はまた、ベルリンの数学者ゴットホルト・アイゼンシュタインにも成功裡に支援を与えた。

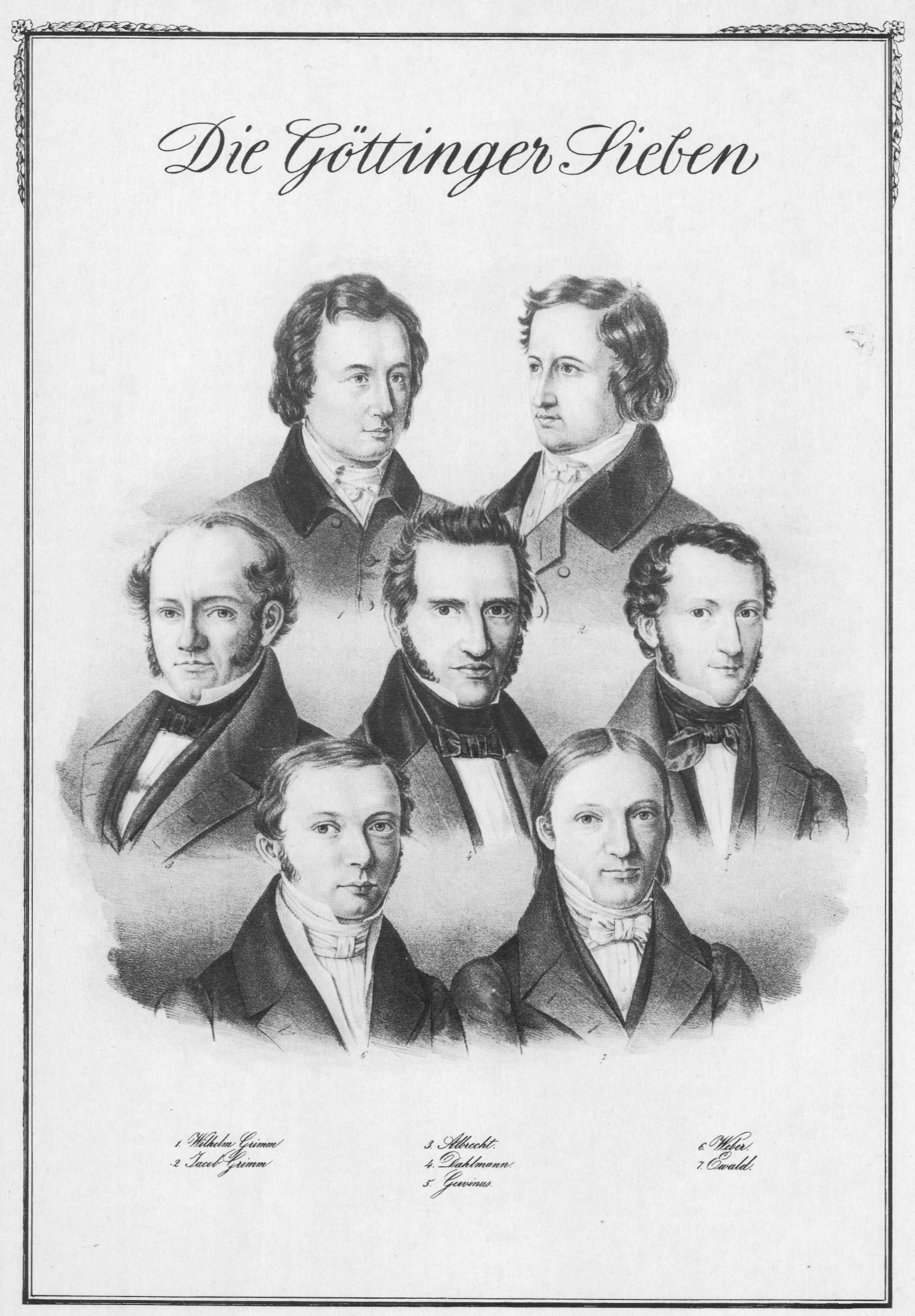

ガウスはハノーファー家に忠実であった。1837年にウィリアム4世が亡くなると、新しいハノーファー王エルンスト・アウグストは1833年の憲法を廃止した。後に「ゲッティンゲン七教授事件」として知られる7人の教授がこれに抗議し、その中には彼の友人であり協力者であるヴィルヘルム・ヴェーバーとガウスの義理の息子であるハインリヒ・エーヴァルトも含まれていた。彼らは全員解雇され、3人は追放されたが、エーヴァルトとヴェーバーはゲッティンゲンに留まることができた。ガウスはこの争いに深く心を痛めたが、彼らを助ける術はないと考えた。

ガウスは学術行政にも参加し、哲学部の学部長に3度選出された。大学の寡婦年金基金を任され、保険数理学を扱い、給付の安定化戦略に関する報告書を執筆した。彼は9年間、ゲッティンゲン王立科学アカデミーの理事に任命された。

ガウスは痛風と全般的な不満に苦しみながらも、老齢になっても精神的に活発であった。1855年2月23日、ゲッティンゲンで心臓発作により死去し、同地のアルバニ墓地に埋葬された。ガウスの義理の息子ハインリヒ・エーヴァルトと、ガウスの親友であり伝記作家であるヴォルフガング・ザルトリウス・フォン・ヴァルタースハウゼンが葬儀で弔辞を述べた。

ガウスは成功した投資家であり、株式や証券でかなりの富を築き、最終的には15.00 万 Thaler以上の価値があった。彼の死後、約1.80 万 Thalerが彼の部屋に隠されているのが発見された。

ガウスの死の翌日、彼の脳は取り出され、保存され、ルドルフ・ヴァグナーによって研究された。ヴァグナーは脳の質量が平均よりわずかに重い1492 gであることを発見した。ヴァグナーの息子ヘルマンは、彼の博士論文で脳の表面積を21.96 万 mm2と推定した。2013年、ゲッティンゲンのマックス・プランク生物物理化学研究所の神経生物学者が、ガウスの脳が最初の調査直後、誤ったラベリングのため、ガウスの数か月後にゲッティンゲンで亡くなった医師コンラート・ハインリヒ・フックスの脳と混同されていたことを発見した。さらなる調査では、両者の脳に特筆すべき異常は見られなかった。したがって、ルドルフとヘルマン・ヴァグナーの最初の調査を除き、1998年までのガウスの脳に関するすべての調査は、実際にはフックスの脳に関するものであった。

1.4. 家族生活

ガウスは1805年10月9日、ブラウンシュヴァイクの聖カタリナ教会でヨハンナ・オストホフと結婚した。彼らには2人の息子と1人の娘がいた。ヨゼフ(1806年 - 1873年)、ヴィルヘルミーナ(1808年 - 1840年)、ルイス(1809年 - 1810年)である。ヨハンナは1809年10月11日、ルイスの誕生から1か月後に亡くなり、ルイス自身も数か月後に亡くなった。ガウスは、最初の小惑星の発見者であるジュゼッペ・ピアッツィ、ヴィルヘルム・オルバース、カール・ルートヴィヒ・ハーディングに敬意を表して、子供たちの名前を選んだ。

1810年8月4日、ガウスは最初の妻の友人であったヴィルヘルミーネ(ミンナ)・ヴァルデックと再婚し、さらに3人の子供をもうけた。オイゲネ(後にユージン、1811年 - 1896年)、ヴィルヘルム(後にウィリアム、1813年 - 1879年)、テレーズ(1816年 - 1864年)である。ミンナ・ガウスは10年以上重病を患った後、1831年9月12日に亡くなった。その後、テレーズが家事を引き継ぎ、ガウスの残りの人生の世話をした。父の死後、彼女は俳優コンスタンティン・シュタウフェナウと結婚した。彼女の姉ヴィルヘルミーナは東洋学者ハインリヒ・エーヴァルトと結婚した。ガウスの母ドロテアは1817年から1839年に亡くなるまで、ガウスの家で暮らした。

長男ヨゼフは、まだ学生であったが、1821年夏に測量キャンペーンで父の助手として働いた。大学で短期間学んだ後、1824年にハノーファー軍に入隊し、1829年には再び測量に協力した。1830年代には、王国の西部への測量ネットワークの拡大を担当した。測地学の資格を得て軍を退役し、ハノーファー王立鉄道の局長として鉄道網の建設に従事した。1836年には数か月間、米国の鉄道システムを研究した。この旅行で彼は、カール・フリードリヒ・ガウスの科学的文通相手であった測地学者フェルディナント・ルドルフ・ハスラーと出会った。

オイゲネは1830年9月にゲッティンゲンを去り、米国に移住し、そこで5年間軍隊に入隊した。その後、中西部でアメリカ毛皮会社に勤務した。後にミズーリ州に移り、成功した実業家となった。ヴィルヘルムは天文学者フリードリヒ・ベッセルの姪と結婚した。その後、ミズーリ州に移り、農家として働き始め、晩年にはミズーリ州セントルイスの靴事業で富を築いた。オイゲネとウィルヘルムにはアメリカに多数の子孫がいるが、ドイツに残ったガウスの子孫はすべてヨゼフの子孫である。娘たちには子供がいなかったためである。

1.5. 性格と信条

1.5.1. 学者としての側面

19世紀の最初の20年間、ガウスはドイツで唯一重要な数学者であり、フランスの主要な数学者たちに匹敵する存在であった。彼の『整数論の研究』は、ドイツから出版された最初の数学書で、フランス語に翻訳された。

ガウスは1799年以来、文書化された研究において「新しい発展の最前線」に立ち、新しいアイデアの豊かさと証明の厳密さを示した。レオンハルト・オイラーのような以前の数学者が、新しいアイデアの推論において読者を巻き込み、正しい道からの誤った逸脱も含む一方で、ガウスは読者に著者の思考過程を示すことを試みない、直接的で完全な説明という新しいスタイルを導入した。

「ガウスは、古代の数学者たちに見られるような証明の厳密さを回復した最初の人物であり、それは先行する時代の新しい発展への排他的な関心によって不当に後景に追いやられていた。」

しかし、彼自身は全く異なる理想を掲げていた。ボーヤイ・ファルカシュへの手紙で次のように述べている。

「知識ではなく、学ぶ行為、所有ではなく、そこに到達する行為こそが最大の喜びを与える。私が主題を明確にし、掘り尽くしたとき、私はそこから離れ、再び暗闇へと向かう。」

彼の死後に発見された論文、科学日記、そして彼自身の教科書に残された短い注釈は、彼が経験的に広範な研究を行ったことを示している。彼は生涯を通じて熱心で精力的な計算家であり、並外れた速さで計算を行い、ほとんど正確な制御なしに、しかし巧みな推定によって結果を検証した。しかし、彼の計算が常に間違いがなかったわけではない。彼は巧みな道具を使って膨大な作業量をこなした。ガウスは多くの数学的テーブルを使用し、その正確性を検証し、個人的な使用のために様々な事項に関する新しいテーブルを作成した。彼は効果的な計算のための新しいツール、例えばガウスの消去法を開発した。彼が要求されるよりもはるかに高い精度で計算を行い、実用的な目的で必要とされるよりも多くの小数点以下の桁数を持つテーブルを作成したことは、彼の作業スタイルの奇妙な特徴とされている。この方法は、彼が整数論における定理を発見する上で多くの資料を与えた可能性が高い。

ガウスは、完全であり批判を許さないと見なさない限り、作品を出版することを拒否した。この完全主義は、彼の個人的な印章のモットーであるPauca sed Maturaパウカ・セド・マトゥララテン語(「少数だが熟成されたもの」)と一致していた。多くの同僚は彼に新しいアイデアを公表するよう促し、時には彼が彼らの意見では長すぎるほど躊躇した場合、彼を叱責した。ガウスは、アイデアの最初の発見は簡単だが、発表可能な精緻化を準備することは、時間不足または「心の平静」のいずれかの理由で、彼にとって困難な問題であると弁明した。それにもかかわらず、彼は様々な学術誌に緊急性の高い短い通信を多数発表したが、かなりの量の文学遺産も残した。ガウスは数学を「科学の女王」、算術を「数学の女王」と呼び、オイラーの等式を一流の数学者になるためのベンチマークとして即座に理解する必要があるという信念をかつて抱いていたとされる。

特定の機会に、ガウスは他の学者のアイデアがすでに彼自身のものとして以前から存在していたと主張した。したがって、彼の優先順位の概念は、「最初に発見した者であり、最初に発表した者ではない」という点で、同時代の科学者とは異なっていた。彼の数学的アイデアの発表における完全主義とは対照的に、彼は引用の仕方がずさんであると批判された。彼は、正しい引用について非常に特殊な見解を持っており、もし引用するならば、重要な先行著者については誰も無視すべきではないという完全に完全な方法でのみ引用すると弁明した。しかし、このように引用するには、科学史の知識と、彼が費やしたいと願う以上の時間が必要であった。

1.5.2. 私人としての側面

ガウスの死後まもなく、彼の友人ザルトリウスは最初の伝記(1856年)を出版したが、それはかなり熱狂的なスタイルで書かれていた。ザルトリウスは彼を、子供のような謙虚さを持つ穏やかで前向きな人物と見ていたが、同時に揺るぎない精神力を持つ「鉄の性格」の持ち主とも評した。彼の親しい友人を除けば、他の人々は彼を「科学の頂点に君臨するオリンポスの神」のように控えめで近づきがたい人物と見なした。彼の親しい同時代人たちは、ガウスが難しい性格の持ち主であったことに同意した。彼はしばしば賛辞を受け入れることを拒否した。訪問者は時折、彼の不機嫌な態度に苛立ちを感じたが、短時間後には気分が変わり、魅力的で開かれた心の持ち主となることもあった。ガウスは論争好きな性質を嫌悪した。同僚のヨハン・フリードリヒ・ルートヴィヒ・ハウスマンと共に、彼はユストゥス・リービッヒをゲッティンゲン大学の教授に招聘することに反対した。「なぜなら彼は常に何らかの論争に巻き込まれていたからだ」と述べた。

ガウスの人生は、家族における深刻な問題によって影を落とされていた。最初の妻ヨハンナが3番目の子供の出産直後に急死したとき、彼は古代の哀歌のスタイルで亡き妻への最後の手紙に悲しみを綴った。これはガウスの現存する最も個人的な文書である。状況は、結核が13年以上にわたって2番目の妻ミンナの健康を最終的に破壊したときに悪化した。彼の2人の娘も後に同じ病気に苦しんだ。ガウス自身は、彼の苦悩についてわずかなヒントしか与えていない。1831年12月のベッセルへの手紙で、彼は自身を「最悪の家庭の苦しみの犠牲者」と表現している。

妻の病気のため、2人の幼い息子は数年間、ゲッティンゲンから遠く離れたツェレで教育を受けた。長男ヨゼフの軍人としてのキャリアは、20年以上続いた後、測地学の相当な知識を習得していたにもかかわらず、低賃の中尉の階級で終わった。彼は結婚後も父からの経済的支援を必要とした。次男オイゲネは、父の計算と語学の才能をかなりの程度受け継いでいたが、活発で時には反抗的な性格であった。彼は文献学を学びたがったが、ガウスは彼に弁護士になってほしかった。借金を抱え、公衆の面前でスキャンダルを起こした後、オイゲネは1830年9月に劇的な状況下で突然ゲッティンゲンを去り、ブレーメン経由で米国に移住した。彼は持っていたわずかなお金を無駄にし、その後、父はさらなる経済的支援を拒否した。末っ子のヴィルヘルムは農業行政の資格を得たが、適切な教育を受けるのに苦労し、最終的に彼もまた移住した。ガウスの末娘テレーズだけが、彼の晩年に付き添った。

有用か無用かにかかわらず、様々な事柄に関する数値データを収集することは、彼の晩年の習慣となった。例えば、自宅からゲッティンゲン市内の特定の場所への経路の数、または人々の生存日数を数えるなどである。彼は1851年12月、アレクサンダー・フォン・フンボルトに、アイザック・ニュートンが死去したのと同じ年齢に達したことを、日数で計算して祝った。

彼の優れたラテン語の知識と同様に、彼は現代語にも精通していた。62歳で、彼はロシア語を独学で学び始めた。これは、おそらくニコライ・ロバチェフスキーの非ユークリッド幾何学に関するロシアの科学論文を理解するためであった。ガウスは古典文学と現代文学の両方を読み、英語とフランス語の作品を原語で読んだ。彼が1795年に大学図書館から借りた最初の本は、サミュエル・リチャードソンの小説『クラリッサ』であった。彼の好きなイギリスの作家はウォルター・スコット、好きなドイツの作家はジャン・パウルであった。ガウスは歌うことが好きで、コンサートにも行った。彼は熱心な新聞読者であり、晩年には毎日正午に大学の学術新聞サロンを訪れるのが常であった。ガウスは哲学にはあまり関心がなく、彼が「形而上学者」と呼んだ同時代の自然哲学の提唱者たちの「屁理屈」を嘲笑した。

ガウスは「貴族的で徹底的に保守的な性格」であり、「Mundus vult decipi, ergo decipiatur」(世間は欺かれたがる、だから欺かれるがよい)というモットーに従い、人々の知性や道徳をほとんど尊重しなかった。彼はナポレオンとその体制を嫌い、あらゆる種類の暴力と革命に恐怖を覚えた。したがって、彼は1848年革命の方法を非難したが、統一ドイツの考えなど、その目的の一部には同意した。当時の政治体制に関しては、彼は立憲制度を低く評価しており、同時代の議員たちの知識不足や論理的誤りを批判した。

一部のガウスの伝記作家は、彼の宗教的信念について推測している。彼は時折、「神は算術をなす」そして「私は成功した - 私の懸命な努力によるのではなく、主の恵みによって」と述べた。ガウスは、北ドイツのほとんどの住民と同様に、ルター派教会の信徒であった。彼はすべての教義を信じていたわけではないか、聖書を文字通りに理解していたわけではないようである。ザルトリウスはガウスの宗教的寛容について言及し、彼の「飽くなき真理への渇望」と正義感を宗教的信念に動機づけられたものと評価した。

1.6. 晩年と死

ガウスは晩年になっても精神的に活発であり続けたが、痛風と全般的な不幸に苦しんでいた。1855年2月23日、彼はゲッティンゲンで心臓発作により死去し、同地のアルバニ墓地に埋葬された。ガウスの義理の息子ハインリヒ・エーヴァルトと、ガウスの親友であり伝記作家であるヴォルフガング・ザルトリウス・フォン・ヴァルタースハウゼンが葬儀で弔辞を述べた。

ガウスは成功した投資家であり、株式や証券でかなりの財産を築き、最終的には15.00 万 Thaler以上の価値があった。彼の死後、約1.80 万 Thalerが彼の部屋に隠されているのが発見された。

2. 科学的業績

ガウスの科学的業績は、数学、天文学、物理学の多岐にわたる分野で革新的な貢献を果たし、それぞれの分野の基礎を築き、後世の科学発展に絶大な影響を与えた。

2.1. 数学

ガウスの数学的業績は、整数論、代数学、解析学、数値解析、微分幾何学、非ユークリッド幾何学、位相幾何学、誤差理論など、多岐にわたる分野に及んでいる。彼の研究は、現代数学の多くの分野の基礎を築き、その厳密なアプローチは後世の数学者たちに大きな影響を与えた。

2.1.1. 整数論

ガウスは『整数論の研究』(Disquisitiones Arithmeticaeディスキュシツィオネス・アリトメティカエラテン語)の序文で、整数論の研究を1795年に始めたと記している。フェルマー、オイラー、ラグランジュ、ルジャンドルといった先行する数学者の著作を研究する中で、彼は自身が独自に発見したことの多くが、すでにこれらの学者によって見出されていたことに気づいた。1798年に執筆され、1801年に出版された『整数論の研究』は、整数論を一つの学問分野として確立し、初等整数論と代数的整数論の両方を扱っている。この中で彼は合同算術のために三重線記号(≡)を導入し、モジュラー算術の明確な記述に用いた。本書は素因数分解の一意性定理と原始根を扱っている。主要な章では、平方剰余の相互法則の最初の2つの証明を提示し、二元二次形式と三元二次形式の理論を展開している。

『整数論の研究』には、二元二次形式のためのガウス合成則、および整数を3つの平方数の和として表現する方法の列挙が含まれている。彼のルジャンドルの三平方定理のほぼ直接的な系として、彼はn = 3の場合のフェルマー多角数定理の三角形の場合を証明している。ガウスが第5章の終わりに証明なしで与えている類数に関するいくつかの解析的結果から、彼は1801年にはすでに類数公式を知っていたようである。

最後の章では、正十七角形(17角形)が定規とコンパスによる作図で構成可能であることを、この幾何学的な問題を代数的な問題に還元することによって証明している。彼は、正多角形が構成可能であるのは、その辺の数が2の冪であるか、または2の冪と任意の異なるフェルマー素数の積である場合であることを示している。同じ章で、彼は有限体の係数を持つ特定の三次多項式の解の数に関する結果を与えており、これは楕円曲線上の整数点を数えることに相当する。彼の死後になって、1797年から1799年の間に作成された未完成の第8章が未発表の論文の中から発見された。

ガウスの最初の成果の一つは、1792年に経験的に発見された予想である。これは後に素数定理と呼ばれるもので、対数積分関数を用いて素数の数を推定するものである。ガウスは後にヨハン・フランツ・エンケへの手紙でこの話を詳しく語っている。

1816年にオルバースがガウスにフェルマーの最終定理(FLT)の証明でフランス科学アカデミーの賞を競うよう促したとき、彼はこの問題に対する評価が低かったため拒否した。しかし、彼の残された著作の中に、n = 3とn = 5の場合のFLTの証明を含む日付のない短い論文が発見された。n = 3の特殊なケースはレオンハルト・オイラーによってずっと以前に証明されていたが、ガウスはアイゼンシュタイン整数を用いたより簡潔な証明を開発した。これはより一般的でありながら、実整数の場合よりも単純な証明であった。

ガウスは1831年、ルートヴィヒ・アウグスト・ゼーバーの正三元二次形式の還元理論に関する著書をレビューする際に、ケプラー予想の解決に貢献した。彼は、三次元空間における球の最密充填密度が、球の中心が面心立方格子を形成するときに与えられることを証明した。ゼーバーの証明にいくつかの欠陥があることに気づき、彼は多くの議論を簡素化し、中心的な予想を証明し、この定理が正則配置におけるケプラー予想と同等であると述べた。

四次剰余に関する2つの論文(1828年、1832年)で、ガウスはガウス整数の環を導入し、それが一意分解整域であることを示し、フェルマーの小定理やガウスの補題といったいくつかの重要な算術概念を一般化した。この環を導入した主な目的は、四次剰余の相互法則を定式化することであった。ガウスが発見したように、複素整数の環は、そのような高次の相互法則のための自然な設定である。

2番目の論文では、彼は四次剰余の相互法則の一般法則を述べ、そのいくつかの特殊なケースを証明した。1818年の、彼の5番目と6番目の二次相互法則の証明を含む以前の出版物では、これらの証明の技術(ガウス和)がより高次の相互法則を証明するために適用できると主張した。

2.1.2. 代数学

1799年の博士論文で、ガウスは代数学の基本定理を証明した。この定理は、複素数係数を持つ定数ではない単一変数の多項式はすべて、少なくとも1つの複素数根を持つと述べている。ジャン・ル・ロン・ダランベールを含む数学者たちは、彼以前に誤った証明を作成しており、ガウスの論文にはダランベールの研究に対する批判が含まれている。彼はその後、さらに3つの証明を作成し、1849年の最後の証明は一般的に厳密であるとされている。彼の試みは、その過程で複素数の概念を著しく明確にした。

2.1.3. 解析学

ガウスの最初の発見の一つは、2つの正の実数の算術幾何平均(AGM)の概念であった。彼は1798年から1799年にかけて、ランデンの変換を通じてその楕円積分との関係を発見し、日記にはガウス定数とレムニスケート楕円関数の関連性の発見が記録されており、ガウスはこの結果が「間違いなく解析学の全く新しい分野を開くだろう」と述べている。彼はまた、複素解析の基礎に関するより形式的な問題にも早期に取り組んでおり、1811年のベッセルへの手紙から、彼が「複素解析の基本定理」であるコーシーの積分定理を知っており、極の周りの積分における複素留数の概念を理解していたことが明らかである。

オイラーの五角数定理は、AGMとレムニスケート関数に関する他の研究とともに、彼をヤコビのテータ関数に関する多くの結果へと導き、1808年には後にヤコビの三重積公式と呼ばれるものの発見に至った。これにはオイラーの定理が特殊な場合として含まれている。彼の著作は、彼が1808年以来、楕円関数の3次、5次、7次のモジュラー変換を知っていたことを示している。後に、これらの変換はルジャンドルによって1824年(3次)、ヤコビによって1829年(5次)、ルートヴィヒ・アドルフ・ゾーンケによって1837年(7次およびその他の次数)に与えられた。1828年のベッセルへの手紙で、ガウスは「アーベル氏は...私を先取りし、これらの事柄の3分の1に関して(出版の)努力を私から解放してくれた...」とコメントしている。

彼の遺稿に残されたいくつかの数学的断片は、彼がモジュラー形式の現代理論の一部を知っていたことを示している。2つの複素数の多価関数であるAGMに関する彼の研究では、AGMの無限に多くの値と、その2つの「最も単純な値」との間の深い関係を発見した。彼の未発表の著作では、モジュラー群の基本領域という主要な概念を認識し、そのスケッチを作成している。この種のガウスのスケッチの一つは、すべての角度がに等しい「正三角形」双曲三角形による単位円板のテッセレーションの図であった。

解析学分野におけるガウスの洞察の一例は、定規とコンパスによる円の分割の原理がレムニスケート曲線の分割にも適用できるという謎めいた発言である。これはアーベルの定理におけるレムニスケート分割にインスピレーションを与えた。別の例は、「Summatio quarundam serierum singularium」(1811年)という論文で、二次ガウス和の符号の決定について扱っている。この論文で彼は、ガウス二項係数のq-類似を導入し、楕円関数理論に関する研究から生まれたと思われるいくつかの独創的な恒等式を用いて操作することで主要な問題を解決している。しかし、ガウスは彼の議論を形式的に構成したため、楕円関数理論におけるその起源を明らかにしておらず、ヤコビやエルミートといった後の数学者の研究によって初めてその議論の核心が明らかになった。

「Disquisitiones generales circa seriem infinitam...」(1813年)では、一般超幾何関数の最初の体系的な扱いを提供し、当時知られていた多くの関数が超幾何関数の特殊な場合であることを示している。この研究は、数学史において無限級数の収束について厳密に調査した最初の著作である。さらに、これは現在ガウスの連分数と呼ばれる、超幾何関数の比として生じる無限連分数を扱っている。

1823年、ガウスは複素解析の分野に関連するいくつかの発展を含む等角写像に関する論文でデンマーク学会の賞を受賞した。ガウスは、複素平面における角度保存写像は複素解析関数でなければならないと述べ、後にベルトラミ方程式と呼ばれるものを用いて、解析曲面上の等温座標の存在を証明した。この論文は、球面および回転楕円体への等角写像の例で締めくくられている。

2.1.4. 数値解析

ガウスは、経験的に収集した数値データから帰納法的に定理を導き出すことが多かった。そのため、計算を容易にする効率的なアルゴリズムの使用は彼の研究にとって不可欠であり、彼は1816年に発表されたガウス求積法など、数値解析に多くの貢献をした。

1823年のゲルリングへの私的な手紙で、彼はガウス=ザイデル法を用いて4x4の線形方程式系を解く方法を記述し、2つ以上の連立方程式に対しては通常の「直接消去法」よりも優れていると推奨した。

ガウスは、1805年にパラスとジュノーの軌道を計算する際に、現在離散フーリエ変換と呼ばれるものを計算するアルゴリズムを発明した。これは、ジェームズ・クーリーとジョン・テューキーが同様のクーリー-テューキーFFTアルゴリズムを発見する160年も前のことである。彼はこれを三角関数補間法として開発したが、論文『Theoria Interpolationis Methodo Nova Tractata』は1876年に彼の死後になって初めて出版された。これはジョゼフ・フーリエによるこの主題に関する最初の発表(1807年)に先行するものである。

2.1.5. 微分幾何学

ハノーファー王国の測地測量は、ガウスの微分幾何学とトポロジー(曲線や曲面を扱う数学の分野)への関心を高めた。これにより、彼は1828年に現代曲面の微分幾何学の誕生を示す論文を発表した。この論文は、曲面を2変数の関数のデカルトグラフとして扱う従来のやり方から脱却し、曲面をその上で動く2次元の存在の「内側」の視点から探求することを始めた。その結果、ガウス曲率の概念の性質を確立したTheorema Egregium(「驚くべき定理」)が生まれた。非公式には、この定理は、曲面の曲率が、3次元または2次元空間への埋め込みに関係なく、曲面上の角度と距離を測定するだけで完全に決定できることを述べている。

Theorema Egregiumは、曲面を二重に拡張された多様体として抽象化することにつながる。それは、多様体の内在的な性質(計量)と、周囲空間におけるその物理的実現との間の区別を明確にする。その結果、異なるガウス曲率を持つ曲面間の等長変換は不可能である。これは実用的に、球面や楕円体が歪みなく平面に変換できないことを意味し、地図投影法の設計における根本的な問題を引き起こす。この論文の一部は、測地線の深い研究に捧げられている。特に、ガウスは測地三角形に関するガウス・ボンネの定理を証明し、ルジャンドルの球面三角形に関する定理を連続曲率を持つ任意の曲面上の測地三角形に一般化している。彼は、「十分に小さい」測地三角形の角度が、同じ辺を持つ平面三角形の角度から、三角形の頂点における曲面曲率の値のみに依存する形で逸脱することを発見した。

ガウスの1828年の論文には測地曲率の概念が欠けている。しかし、以前に未発表であった原稿(おそらく1822年から1825年の間に書かれたもの)では、「側曲率」(ドイツ語: "Seitenkrümmung")という用語を導入し、等長変換の下でのその不変性を証明している。この結果は後にフェルディナント・ミンディングによって得られ、1830年に彼によって発表された。このガウスの論文には、彼の全曲率に関する補題の核心が含まれているだけでなく、ピエール・オシアン・ボンネによって1848年に発見され証明されたガウス・ボンネの定理として知られるその一般化も含まれている。

2.1.6. 非ユークリッド幾何学

ガウスの生前、ユークリッド幾何学における平行線公準に関する活発な議論が行われていた。ユークリッドの公理の枠内でそれを証明しようとする数多くの努力がなされたが、一部の数学者はそれなしの幾何学的システムの可能性を議論した。ガウスは1790年代から幾何学の基礎について考えていたが、1810年代には、平行線公準なしの非ユークリッド幾何学が問題を解決できることに気づいた。1824年のフランツ・タウリヌスへの手紙で、彼は彼が「非ユークリッド幾何学」と名付けたものの短い理解しやすい概要を提示したが、タウリヌスにそれを使用することを強く禁じた。ガウスは非ユークリッド幾何学を最初に発見し研究した人物であり、その用語も考案したとされている。

数学史における非ユークリッド幾何学に関する最初の出版物は、ニコライ・ロバチェフスキーによって1829年に、ボーヤイ・ヤーノシュによって1832年に執筆された。その後の数年間、ガウスはこの主題に関する自身のアイデアを書き留めたが、出版しなかった。これは、同時代の科学的議論に影響を与えることを避けるためであった。ガウスは、ボーヤイ・ヤーノシュのアイデアを彼の父であり大学の友人であったボーヤイ・ファルカシュへの手紙で賞賛し、それらが数十年前に彼自身の考えと一致していたと主張した。しかし、彼の書簡の記述は曖昧で不明瞭であるため、彼がロバチェフスキーやボーヤイにどの程度先行していたかは完全には明らかではない。

ザルトリウスは1856年に初めてガウスの非ユークリッド幾何学に関する研究に言及したが、その問題に関するガウスのアイデアは、非ユークリッド幾何学が論争の的となる議論からまだ発展途上にあった時期に、全集の第8巻(1900年)に収録された未発表論文の編集によって初めて明らかにされた。

2.1.7. 位相幾何学

ガウスはまた、彼の生前に「幾何学的位置」(Geometria Situsゲオメトリア・シトゥスドイツ語)と呼ばれていた位相幾何学の初期の先駆者でもあった。1799年の代数学の基本定理の最初の証明には、本質的に位相幾何学的な議論が含まれていた。50年後、彼はこの定理の4番目の証明で位相幾何学的な議論をさらに発展させた。

位相幾何学的な概念との別の出会いは、1804年の天文学の仕事中に彼に起こった。彼は、彗星や小惑星が出現する可能性のある天球上の領域の限界を決定し、それを「黄道帯」(Zodiacusゾディアクスラテン語)と名付けた。彼は、地球と彗星の軌道が絡み合っている場合、位相幾何学的な理由により黄道帯が全天球になることを発見した。1848年、小惑星7番アイリスの発見に関連して、彼は黄道帯に関するさらなる定性的な議論を発表した。

1820年から1830年のガウスの手紙の中で、彼は幾何学的位置に密接に関連するトピックについて集中的に考察し、この分野における意味論的な困難を徐々に認識するようになった。この時期の断片は、彼が「トラクト図形」(有限個の横断的な自己交差を持つ閉じた平面曲線であり、結び目の平面投影でもある可能性がある)を分類しようと試みたことを示している。そのため、彼はトラクト図形の特性をある意味で捉える記号体系であるガウス符号を考案した。

1833年の断片で、ガウスは2つの空間曲線の絡み目数をある二重積分によって定義し、そうすることで位相幾何学的な現象の解析的な定式化を初めて提供した。同じメモで、彼は幾何学的位置における進歩の少なさを嘆き、「2つの閉じた曲線または無限曲線の絡み合いを数えること」がその中心的な問題の一つになるだろうと述べた。この時期の彼のノートは、彼がブレイドやタングルといった他の位相幾何学的対象についても考えていたことを示している。

ガウスが後の位相幾何学の分野に与えた影響は、彼が非常に高く評価していたものであり、モービウスやリスティングへの時折の言及や口頭での伝達を通じてであった。

2.1.8. 誤差理論 (統計学)

ガウスはケレスの軌道を計算するために、最小二乗法を用いて観測誤差の影響を最小限に抑えた可能性が高い。この方法はアドリアン=マリ・ルジャンドルによって1805年に初めて発表されたが、ガウスは『天体運行論』(1809年)の中で、自身が1794年または1795年からこの方法を使用していたと主張した。統計学の歴史において、この意見の相違は「最小二乗法の発見をめぐる優先権論争」と呼ばれている。ガウスは、正規分布した誤差を仮定した場合、線形不偏推定量のクラス内でこの方法が最も低い標本分散を持つことを、二部構成の論文『Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae』(1823年)で証明した。

最初の論文で、彼は単峰性分布に対するガウスの不等式(チェビシェフの不等式の一種)を証明し、証明なしで4次モーメントに対する別の不等式(ガウス=ヴィンクラーの不等式の特殊な場合)を述べた。彼は標本分散の分散の下限と上限を導き出した。2番目の論文では、ガウスは再帰的最小二乗法について記述した。彼の誤差理論に関する研究は、測地学者フリードリヒ・ローベルト・ヘルマートによってガウス=ヘルマートモデルへといくつかの方向に拡張された。

ガウスはまた、誤差理論に直接関係しない確率論の問題にも貢献した。一例として、彼が(0,1)で一様に分布する乱数の連分数展開における項の漸近分布を記述しようとした日記のメモがある。彼はこの分布(現在ガウス=クズミン分布として知られている)を、ガウス写像のエルゴード性の発見の副産物として導き出した。ガウスの解は、連分数に関する計量理論における史上初の成果である。

2.1.9. その他の数学的業績

ガウスは複素数の概念を応用して、よく知られた問題を新しい簡潔な方法で解決した。例えば、1836年の三元形式の幾何学的側面とその結晶学への応用に関する短いメモで、彼はアクソノメトリーの基本定理を述べた。この定理は、3D立方体を2D平面に完全に正確に表現する方法を複素数を用いて示している。彼はこの球の回転を、拡張された複素平面上の特定のメビウス変換の作用として記述し、三角形の高さが常に1つの垂心で交わるという幾何学的定理を証明した。

ガウスはジョン・ネイピアの「ペンタグラマ・ミリフィクム」(特定の球面五芒星)に数十年関心を持っていた。彼は様々な視点からそれにアプローチし、その幾何学的、代数的、解析的側面を徐々に完全に理解した。特に、1843年には、楕円関数、ネイピアの球面五角形、平面上のポンスレのペンタゴンを結びつけるいくつかの定理を述べ、証明した。

さらに、彼は与えられた四角形の内側に最大の面積を持つ楕円を構成する問題の解法に貢献し、五角形の面積の計算に関する驚くべき結果を発見した。

2.2. 天文学

ガウスの天文学における業績は、ケレスの発見と軌道計算、小惑星の摂動理論、測地測量、そしてヘリオトロープの発明など、多岐にわたる。

1801年1月1日、イタリアの天文学者ジュゼッペ・ピアッツィは新しい天体を発見し、いわゆるティティウス・ボーデの法則に従って火星と木星の間に長らく探されていた惑星であると推定し、それをケレスと名付けた。彼はそれが太陽の眩しさの背後に消えるまで短期間しか追跡できなかった。当時の数学的ツールでは、再出現のための少数のデータから位置を外挿するには不十分であった。ガウスはこの問題に取り組み、1801年12月に再発見可能な位置を予測した。これは、12月7日と31日にゴータ天文台のフランツ・クサーヴァー・フォン・ツァハによって、そして独自に1月1日と2日にブレーメンのハインリヒ・ヴィルヘルム・マテウス・オルバースによって、予測された位置の半度以内に正確であることが判明した。宇宙物体が惑星として固定星の中から明確に識別されるには、少なくとも2回の観測が必要である。

ガウスの方法は8次方程式につながり、そのうちの1つの解である地球の軌道は既知である。求められる解は、物理的条件に基づいて残りの6つの解から分離される。この研究で、ガウスはその目的のために作成した包括的な近似方法を使用した。

ケレスの発見は、ガウスを大きな惑星によって摂動される小惑星の運動理論へと導き、最終的に1809年に『Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientumテオリア・モトゥス・コルポルム・コエレスティウム・イン・セクティオニブス・コニキス・ソレム・アンビエンティウムラテン語』として出版された。これはガウス重力定数を導入した。

新しい小惑星が発見されて以来、ガウスはそれらの軌道要素の摂動に取り組んだ。まず、ラプラスのそれと同様の解析的手法でケレスを調べたが、彼の好きな対象はパラスであった。その大きな離心率と軌道傾斜角のため、ラプラスの方法は機能しなかった。ガウスは彼自身のツール、すなわち算術幾何平均、超幾何関数、そして彼の補間法を用いた。彼は1812年に木星との18:7の軌道共鳴を発見した。ガウスはこの結果を暗号として与え、オルバースとベッセルへの手紙で初めて明示的な意味を与えた。長年の研究の後、彼は1816年に、彼には十分と思えない結果でそれを終えた。これは彼の理論天文学における活動の終わりを告げるものであった。

パラスの摂動に関するガウスの研究の成果の一つが、後に「楕円環法」として知られるようになる理論天文学の方法に関する『Determinatio Attractionis...デテルミナティオ・アトラクティオニスラテン語』(1818年)であった。これは、軌道上の惑星を、惑星が対応する軌道弧をたどる時間と質量密度が比例する架空の環に置き換えるという平均化の概念を導入した。ガウスは、そのような楕円環の重力引力を評価する方法を提示しており、これにはいくつかのステップが含まれている。そのうちの一つは、楕円積分を計算するために算術幾何平均(AGM)アルゴリズムを直接適用することである。

ガウスの理論天文学への貢献は終わりを告げたが、観測天文学におけるより実践的な活動は継続し、彼のキャリア全体を通じて彼を占めた。早くも1799年には、ガウスは月視差を用いて経度を決定することに取り組んでおり、そのために彼は一般的に使用されていたものよりも便利な公式を開発した。天文台長に任命された後、彼はベッセルとの書簡で基本的な天文定数を重視した。ガウス自身は、章動と光行差、太陽座標、屈折に関する表を提供した。彼は球面幾何学に多くの貢献をし、この文脈で天測航法に関するいくつかの実際的な問題を解決した。彼は、主に小惑星と彗星に関する多数の観測結果を発表した。彼の最後の観測は1851年7月28日の日食であった。

2.3. 物理学

ガウスの物理学における研究は、地磁気学、電磁気学、ポテンシャル理論、光学、力学、度量衡学など、多岐にわたる分野で重要な発見と理論をもたらした。

2.3.1. 地磁気学

ガウスは1803年以来、磁気学に関心を持っていた。アレクサンダー・フォン・フンボルトが1826年にゲッティンゲンを訪れた後、両科学者は、一部は独立して、一部は生産的な協力関係で、地磁気に関する集中的な研究を開始した。1828年、ガウスはベルリンで開催されたドイツ自然科学者・医師協会の会議でフンボルトの客となり、物理学者ヴィルヘルム・エドゥアルト・ヴェーバーと知り合った。

ガウスの推薦により、1831年にヴェーバーがヨハン・トビアス・マイヤーの後任としてゲッティンゲンの物理学の教授に就任すると、両者は実りある共同研究を開始し、質量、電荷、時間で磁気の単位を表すという新しい磁気学の知識につながった。彼らは「磁気協会」(Magnetischer Vereinマグネティッシャー・フェラインドイツ語)を設立した。これは、いくつかの天文台からなる国際的な作業グループであり、1836年から1841年まで、世界中の多くの地域で、決められた日付に同じ方法で地球磁場の測定を支援した。

1836年、フンボルトはサセックス公オーガスタス・フレデリック王子(当時王立協会会長)への手紙で、イギリス帝国の領土に地磁気観測所の世界的なネットワークを設立することを提案した。彼は、彼の方法を用いて標準化された条件下で磁気測定を行うべきだと提案した。他の提唱者たちとともに、これはエドワード・サビーヌの指揮の下、「磁気十字軍」として知られる地球規模のプログラムにつながった。観測の日付、時刻、間隔は事前に決定され、「ゲッティンゲン平均時」が標準として使用された。61の観測所が5大陸すべてでこの地球規模のプログラムに参加した。ガウスとヴェーバーは結果を出版するためのシリーズを設立し、1837年から1843年の間に6巻が編集された。1843年のゲッティンゲン七教授事件の遅れた影響として、ヴェーバーがライプツィヒ大学に移籍したことで、磁気協会の活動は終了した。

フンボルトの例に倣い、ガウスは天文台の庭に磁気天文台を建設するよう命じたが、科学者たちは計器の設備について意見が異なった。ガウスは、より正確な結果が得られると考える固定計器を好んだが、フンボルトは可動計器に慣れていた。ガウスは磁気偏角、伏角、強度の時間的および空間的変動に関心を持っていたが、フンボルトの磁気強度概念を「水平」強度と「垂直」」強度という用語に区別した。ヴェーバーとともに、彼は磁場の強度の成分を測定する方法を開発し、地球磁場の強度の「絶対値」を測定するための適切な磁力計を構築した。これは、装置に依存する相対的な値ではなく、絶対値を測定するものであった。磁力計の精度は、以前の計器の約10倍であった。この研究により、ガウスは非機械的量を基本的な機械的量から導き出した最初の人物となった。

ガウスは「地球磁気の一般理論」(1839年)を発表し、そこで磁力の性質を記述したと信じていた。フェリックス・クラインによれば、この研究は物理理論というよりも、球面調和関数を用いた観測の記述である。この理論は、地球上に正確に2つの磁極が存在することを予測し、クリストファー・ハンステーンの4つの磁極の考えは時代遅れとなった。また、データはそれらの位置をかなり高い精度で決定することを可能にした。

ガウスはロシアにおける地球物理学の始まりに影響を与えた。彼の元学生の一人であるアドルフ・テオドール・クプファーがゲッティンゲンの天文台の例に倣ってサンクトペテルブルクに磁気天文台を設立し、同様にイワン・シモノフがカザンに設立した。

2.3.2. 電磁気学

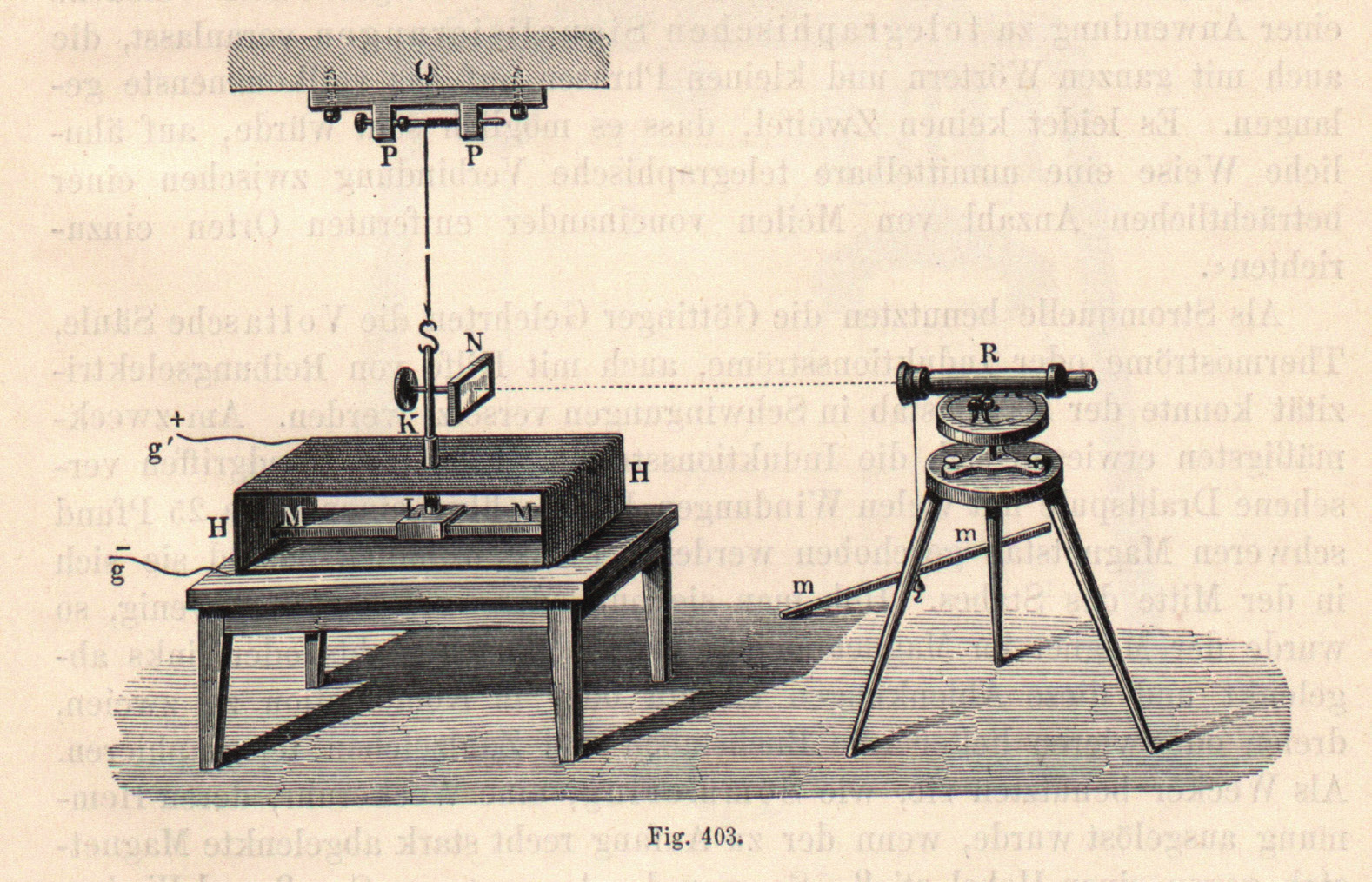

ハンス・クリスティアン・エルステッドの電磁気学に関する発見とマイケル・ファラデーの電磁誘導に関する発見は、ガウスのこれらの問題への注意を引いた。ガウスとヴェーバーは、分岐した電気回路の法則を発見した。これは後にグスタフ・キルヒホフによって独立して発見され、彼の名をとってキルヒホッフの法則と名付けられた。彼らは電磁気学に関する調査を行い、1833年に最初の電信機を構築した。ヴェーバー自身が天文台とゲッティンゲン市中心部の物理学研究所を接続したが、彼らはこの発明を商業目的でさらに発展させることには関心がなかった。1845年には落雷によりケーブルが損傷した。

電磁気学におけるガウスの主要な理論的関心は、電磁誘導を支配する定量的法則を定式化しようとする彼の試みに反映されていた。これらの年のノートブックには、いくつかの革新的な定式化が記録されている。彼はベクトルポテンシャル関数のアイデアを発見し(1845年にフランツ・エルンスト・ノイマンによって独立して再発見された)、1835年1月にはファラデーの電磁誘導の法則に相当する「誘導法則」を書き留めた。これは、空間の特定の点における起電力が、この関数の瞬間変化率(時間に関して)に等しいと述べている。

ガウスは、ニュートンの万有引力の法則に匹敵する、静電気学、電気力学、電磁気学、電気誘導の長距離効果を統一する法則を見つけようと試みたが、彼の試みは「悲劇的な失敗」に終わった。

2.3.3. ポテンシャル理論

アイザック・ニュートンが、地球と自転する星が非球形を呈することを理論的に示したため、楕円体の引力の問題は数学天文学において重要性を増した。ガウスは、ポテンシャル理論に関する最初の論文「Theoria attractionis...テオリア・アトラクティオニスラテン語」(1813年)で、均質な三軸楕円体の重力引力を空間のあらゆる点で示す閉形式表現を提供した。コリン・マクローリン、ラプラス、ラグランジュの以前の研究とは対照的に、ガウスの新しい解法は、楕円積分の形で引力をより直接的に扱った。その過程で、彼はベクトル解析におけるいわゆるガウスの定理のいくつかの特殊な場合も証明し、適用した。

「距離の二乗に逆比例して作用する引力および斥力に関する一般定理」(1840年)では、ラグランジュ、ラプラス、ポアソンに基づいた磁気ポテンシャル理論の基礎を与えた。彼がこの主題に関するジョージ・グリーンの以前の著作を知っていた可能性は低いようである。しかし、ガウスは磁気の原因を説明することも、将来の地磁気効果を予測できるようなニュートンの重力に関する研究に似た磁気理論を提示することもできなかった。

2.3.4. 光学

ガウスの計算により、ハンブルクの楽器製作者ヨハン・ゲオルク・レプソルトは1810年に新しいアクロマートレンズシステムを構築することができた。主な問題は、他の困難に加えて、使用されたガラスの種類における屈折率と分散の不正確な知識であった。1817年の短い記事で、ガウスは二重レンズにおける色収差の除去の問題を扱い、それを最小限に抑えるために必要な形状と屈折係数の調整を計算した。彼の研究は光学技術者カール・アウグスト・フォン・シュタインハイルによって注目され、彼は1860年にガウスの計算に一部基づいてシュタインハイル・ダブレットを導入した。幾何光学における多くの結果は、ガウスの書簡や手書きのメモに散逸しているにすぎない。

『Dioptrical Investigationsディオプトリカル・インヴェスティガティオネスラテン語』(1840年)では、ガウスは近軸近似(ガウス光学)の下での結像に関する最初の体系的な分析を行った。彼は光学系を近軸近似の下でその主点のみによって特徴付け、レンズの厚さに関係なく適用できるガウスのレンズ公式を導き出した。

2.3.5. 力学

ガウスの最初の力学に関する仕事は地球の自転に関するものであった。彼の大学の友人ヨハン・ベンツェンベルクが1802年に、今日コリオリの力の効果として知られている、落下する物体の垂直からのずれを決定する実験を行った際、彼はガウスに実験結果と比較するための理論に基づいた値の計算を依頼した。ガウスは運動の基本方程式系を考案し、その結果はベンツェンベルクのデータと十分に一致したため、ベンツェンベルクはガウスの考察を彼の落下実験に関する著書の付録として追加した。

レオン・フーコーが1851年にフーコーの振り子実験によって地球の自転を公開で実証した後、ゲルリングはガウスにさらなる説明を求めた。これによりガウスは、フーコーの振り子よりもはるかに短い振り子の長さを持つ新しいデモンストレーション装置を設計するきっかけとなった。振動は読み取り望遠鏡と、垂直スケールと振り子に取り付けられた鏡で観察された。これはガウスとゲルリングの書簡で記述されており、ヴェーバーは1853年にこの装置でいくつかの実験を行ったが、データは公表されなかった。

1829年のガウスの最小拘束の原理は、ダランベールの原理とジョゼフ=ルイ・ラグランジュの仮想仕事の原理を組み合わせ、最小二乗法との類似性を示すことで、力学を静力学と動力学に分割する問題を克服するための一般概念として確立された。

2.3.6. 度量衡学

1828年、ガウスはハノーファー王国の度量衡委員会の長に任命された。彼は長さと尺度の標準の作成を主導した。ガウス自身が時間のかかる測定を担当し、機械的な準備について詳細な指示を与えた。同じ問題に取り組んでいたシューマッハとの書簡の中で、彼は高精度のはかりに関する新しいアイデアを記述した。彼は1841年にハノーファーのフートとポンドに関する最終報告書を政府に提出した。この研究は、1836年の法律によってハノーファーの尺度とイギリスの尺度が関連付けられたことで、地域的な重要性を超えるものとなった。

3. 栄誉と受賞

ガウスが最初に科学学会の会員となったのは、1802年にロシア科学アカデミーからであった。その後、ゲッティンゲン科学アカデミー(1802年/1807年)、フランス科学アカデミー(1804年/1820年)、ロンドン王立協会(1804年)、ベルリンプロイセン科学アカデミー(1810年)、ヴェローナ国立科学アカデミー(1810年)、エディンバラ王立協会(1820年)、ミュンヘンバイエルン科学アカデミー(1820年)、コペンハーゲンデンマーク王立科学文学アカデミー(1821年)、ロンドン王立天文学会(1821年)、スウェーデン王立科学アカデミー(1821年)、ボストンアメリカ芸術科学アカデミー(1822年)、プラハボヘミア王立科学協会(1833年)、ベルギー王立科学・文学・美術アカデミー(1841年/1845年)、ウプサラ王立科学協会(1843年)、ダブリンアイルランド王立アカデミー(1843年)、オランダ王立芸術科学アカデミー(1845年/1851年)、マドリードスペイン王立科学アカデミー(1850年)、ロシア地理学会(1851年)、ウィーンオーストリア科学アカデミー(1848年)、ケンブリッジ哲学協会、ハーレムホーランド王立科学協会などから会員資格(通信、外国人、または正会員)を授与された。

カザン大学とプラハ・カレル大学の哲学学部は、1848年に彼を名誉会員に任命した。

ガウスは、1809年にフランス科学アカデミーからラランド賞を、惑星の理論とわずか3回の観測から軌道を決定する方法に関する功績で受賞した。1823年には、等角投影に関する論文でデンマーク科学アカデミー賞を、1838年には「磁気学における彼の発明と数学的研究」で王立協会からコプリ・メダルを受賞した。

ガウスは1837年にフランスのレジオンドヌール勲章の騎士に任命され、1842年にプール・ル・メリット勲章(市民階級)が設立された際に、最初の会員の一人として迎えられた。彼はヴェストファーレン王冠勲章(1810年)、デンマークのダンネブロ勲章(1817年)、ハノーファーのロイヤル・グエルフィック勲章(1815年)、スウェーデンの北極星勲章(1844年)、ハインリヒ獅子公勲章(1849年)、バイエルン・マクシミリアン科学芸術勲章(1853年)を受章した。

ハノーファー王は彼に「ホーフラーテ」(1816年)および「ゲハイマー・ホーフラーテ」(1845年)の名誉称号を授与した。1949年、彼の黄金博士号記念日に際し、彼はブラウンシュヴァイクとゲッティンゲンの両都市の名誉市民権を授与された。彼の死後まもなく、ハノーファー王ゲオルク5世の命令により、「数学の王子」に捧げられた裏面碑文のあるメダルが発行された。

「ガウス協会ゲッティンゲン」(Gauss-Gesellschaft Göttingenガウス・ゲゼルシャフト・ゲッティンゲンドイツ語)は、カール・フリードリヒ・ガウスとその関連人物の生涯と業績に関する研究のために1964年に設立され、『Mitteilungen der Gauss-Gesellschaftミッテイルンゲン・デア・ガウス・ゲゼルシャフトドイツ語』(ガウス協会通信)を編集している。

4. 主要著作

ガウスは、数学、天文学、物理学の分野で数多くの重要な著作、論文、書簡を残した。これらの著作は、彼の広範な研究領域と深い洞察力を示しており、それぞれの分野の発展に決定的な影響を与えた。

4.1. 数学と天文学

- 1799年:『Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posseデモンストラティオ・ノヴァ・テオレマティス・オムネム・フンクティオネム・アルゲブライカム・ラティオナレム・インテグラム・ユニウス・ヴァリアビリス・イン・ファクトレス・レアレス・プリミ・ヴェル・セクンディ・グラドゥス・レソルヴィ・ポッセラテン語』(ヘルムシュテット大学での代数学の基本定理に関する博士論文)

- 1800年:『Osterfestesオスターフェステスドイツ語』

- 1801年:『整数論の研究』(Disquisitiones Arithmeticaeディスキュシツィオネス・アリトメティカエラテン語)

- 1802年:『Berechnung des jüdischen Osterfestesベレヒヌング・デス・ユディッシェン・オスターフェステスドイツ語』

- 1804年:『Über die Grenzen der geocentrischen Oerter der Planetenユーバー・ディー・グレンツェン・デア・ゲオツェントリッシェン・エルター・デア・プラネテンドイツ語』(黄道帯に関する論文)

- 1808年:『Theorematis arithmetici demonstratio novaテオレマティス・アリトメティキ・デモンストラティオ・ノヴァラテン語』(ガウスの補題を導入し、二次相互法則の第三証明に用いる)

- 1808年:『Methodus peculiaris elevationem poli determinandiメトドゥス・ペクリアリス・エレヴァティオネム・ポリ・デテルミナンディラテン語』

- 1809年:『Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientiumテオリア・モトゥス・コルポルム・コエレスティウム・イン・セクティオニブス・コニキス・ソレム・アンビエンティウムラテン語』(『天体運行論』)

- 1811年:『Disquisitio de elementis ellipticis Palladis ex oppositionibus annorum 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809ディスキュシツィオ・デ・エレメンティス・エリプティキス・パッラディス・エクス・オッポジティオニブス・アンノルム・1803・1804・1805・1806・1807・1808・1809ラテン語』(パラスの軌道に関する論文)

- 1811年:『Summatio quarundam serierum singulariumスンマティオ・クァルンダム・セリエルム・シングラリウムラテン語』(1808年執筆、二次ガウス和の符号を決定し、二次相互法則の第四証明に用いる)

- 1813年:『Disquisitiones generales circa seriem infinitamディスキュシツィオネス・ゲネラレス・キルカ・セリエム・インフィニタムラテン語 』(1812年執筆、ガウスの連分数を含む)

- 1816年:『Methodus nova integralium valores per approximationem inveniendiメトドゥス・ノヴァ・インテグラリウム・ヴァロレス・ペル・アプロクシマティオネム・インヴェニエンディラテン語』(1814年執筆)

- 1816年:『Demonstratio nova altera theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posseデモンストラティオ・ノヴァ・アルテラ・テオレマティス・オムネム・フンクティオネム・アルゲブライカム・ラティオナレム・インテグラム・ユニウス・ヴァリアビリス・イン・ファクトレス・レアレス・プリミ・ヴェル・セクンディ・グラドゥス・レソルヴィ・ポッセラテン語』

- 1816年:『Theorematis de resolubilitate functionum algebraicarum integrarum in factores reales demonstratio tertiaテオレマティス・デ・レソルビリタテ・フンクティオヌム・アルゲブライカルム・インテグラルム・イン・ファクトレス・レアレス・デモンストラティオ・テルティアラテン語』

- 1818年:『Theorematis fundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstrationes et ampliationes novaeテオレマティス・フンダメンタリス・イン・ドクトリナ・デ・レシドゥイス・クァドラティキス・デモンストラティオネス・エト・アンプリアティオネス・ノヴァエラテン語』(1817年執筆、二次相互法則の第五および第六証明)

- 1818年:『Determinatio attractionis, quam in punctum positionis datae exerceret planeta, si eius massa per totamorbitam, ratione temporis, quo singulae partes describuntur, uniformiter esset dispertitaデテルミナティオ・アトラクティオニス・クァム・イン・プンクトゥム・ポジティオニス・ダタエ・エクセルレト・プラネタ・シ・エウス・マッサ・ペル・トータムオルビタム・ラティオネ・テンポリス・クォ・シングルラエ・パルテス・ディスクリブントゥル・ユニフォルミテル・エッセト・ディスペルティタラテン語』(算術幾何平均のアルゴリズムに関する未発表の著作への唯一の言及)

- 1823年:『Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae. Pars Priorテオリア・コンビナティオニス・オブセルヴァティオヌム・エロリブス・ミニミス・オブノキアエ・パルス・プリオルラテン語』(1821年執筆)

- 1823年:『Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae. Pars Posteriorテオリア・コンビナティオニス・オブセルヴァティオヌム・エロリブス・ミニミス・オブノキアエ・パルス・ポステリオルラテン語』

- 1825年:『Allgemeine Auflösung der Aufgabe die Theile einer gegebnen Fläche auf einer andern gegebnen Fläche so abzubilden dass die Abbildung dem Abgebildeten in den kleinsten Theilen ähnlich wirdアルゲマイネ・アウフロースング・デア・アウフガベ・ディー・タイル・アイナー・ゲゲーブネン・フレッヘ・アウフ・アイナー・アンデルン・ゲゲーブネン・フレッヘ・ゾー・アブツビルデン・ダス・ディー・アブビルドゥング・デム・アブゲビルデテン・イン・デン・クラインステン・タイルン・エーリッヒ・ウィルトドイツ語』(1822年の等角写像に関する受賞論文)

- 1828年:『Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen den Sternwarten von Göttingen und Altona durch Beobachtungen am Ramsdenschen Zenithsectorベシュティムムング・デス・ブライテンウンターシエデス・ツヴィッシェン・デン・シュテルンヴァルテン・フォン・ゲッティンゲン・ウント・アルトナ・ドゥルヒ・ベオバハトゥンゲン・アム・ラムスデンシェン・ツェニートゼクトルドイツ語』

- 1828年:『Supplementum theoriae combinationis observationum erroribus minimis obnoxiaeスップレメントゥム・テオリアエ・コンビナティオニス・オブセルヴァティオヌム・エロリブス・ミニミス・オブノキアエラテン語』(1826年執筆)

- 1828年:『Disquisitiones generales circa superficies curvasディスキュシツィオネス・ゲネラレス・キルカ・スパーフィキエス・クルヴァスラテン語』(1827年執筆)

- 1828年:『Theoria residuorum biquadraticorum, Commentatio primaテオリア・レシドゥオルム・ビクァドラティコルム・コメンタティオ・プリマラテン語』(1825年執筆)

- 1832年:『Theoria residuorum biquadraticorum, Commentatio secundaテオリア・レシドゥオルム・ビクァドラティコルム・コメンタティオ・セクンダラテン語』(1831年執筆、ガウス整数を導入し、四次剰余の相互法則を(証明なしで)述べ、1 + iの補足法則を証明する)

- 1845年:『Untersuchungen über Gegenstände der Höheren Geodäsie. Erste Abhandlungウンターズーフンゲン・ユーバー・ゲーゲンシュテンデ・デア・ヘーヘレン・ゲオデーシー・エルステ・アブハンドゥルングドイツ語』(1843年執筆)

- 1847年:『Untersuchungen über Gegenstände der Höheren Geodäsie. Zweite Abhandlungウンターズーフンゲン・ユーバー・ゲーゲンシュテンデ・デア・ヘーヘレン・ゲオデーシー・ツヴァイテ・アブハンドゥルングドイツ語』(1846年執筆)

- 1848年:『Schreiben des Herrn Geheimen Hofrathes Gauss an den Herausgeberシュライベン・デス・ヘルン・ゲハイメン・ホーフラーテス・ガウス・アン・デン・ヘラウスゲーバードイツ語』(黄道帯に関する論文)

- 1850年:『Beiträge zur Theorie der algebraischen Gleichungenバイトレーゲ・ツア・テオリー・デア・アルゲブライシェン・グライヒンゲンドイツ語』(1849年の講義)

- 1903年:『Wissenschaftliches Tagebuchヴィッセンシャフトリッヒェス・ターゲブーフドイツ語』(1796年-1814年の数学日記)

4.2. 物理学

- 1804年:『Fundamentalgleichungen für die Bewegung schwerer Körper auf der Erdeフンダメンタルグライヒンゲン・フュア・ディー・ベヴェーグング・シュヴェーラー・ケルパー・アウフ・デア・エルデドイツ語』(ヨハン・ベンツェンベルクの著書に収録)

- 1813年:『Theoria attractionis corporum sphaeroidicorum ellipticorum homogeneorum methodo nova tractataテオリア・アトラクティオニス・コルポルム・スファエロイディコルム・エリプティコルム・ホモゲネオルム・メトド・ノヴァ・トラクタタラテン語』(ガウスの定理を含む)

- 1817年:『Ueber die achromatischen Doppelobjective besonders in Rücksicht der vollkommnern Aufhebung der Farbenzerstreuungユーバー・ディー・アフロマティッシェン・ドッペルオブジェクティーヴェ・ベゾンダース・イン・リュックジヒト・デア・フォルコムメルン・アウフヘーブング・デア・ファルベンツァーストロイウングドイツ語』

- 1829年:『Über ein neues allgemeines Grundgesetz der Mechanikユーバー・アイン・ノイエス・アルゲマイネス・グルントゲゼッツ・デア・メカニークドイツ語』

- 1830年:『Principia generalia theoriae figurae fluidorum in statu aequilibriiプリンキピア・ゲネラリア・テオリアエ・フィグラエ・フルイドルム・イン・スタトゥ・アエキリブリイラテン語』(1829年執筆)

- 1836年:『Erdmagnetismus und Magnetometerエルドマグネティスムス・ウント・マグネトメータードイツ語』

- 1840年:『Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnis des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstoßungskräfteアルゲマイネ・レールゼッツェ・イン・ベツィーウング・アウフ・ディー・イム・フェルケールテン・フェルヘルトニス・デス・クヴァドラッツ・デア・エントフェルヌング・ウィルケンドン・アンツィーウングス・ウント・アプシュトースングスクレフテドイツ語』

- 1841年:『Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocataインテンシタス・ウィス・マグネティカエ・テレストリス・アド・メンスラム・アブソルタム・レヴォカタラテン語』(1832年執筆)

- 1843年:『Dioptrische Untersuchungenディオプトリッシェ・ウンターズーフンゲンラテン語』(1840年執筆)

4.2.1. ヴィルヘルム・ヴェーバーとの共同著作

- 1837年-1839年:『Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1836-1838レズールターテ・アウス・デン・ベオバハトゥンゲン・デス・マグネティッシェン・フェラインス・イム・ヤーレ・1836-1838ドイツ語』

- 1840年-1843年:『Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1839-1841レズールターテ・アウス・デン・ベオバハトゥンゲン・デス・マグネティッシェン・フェラインス・イム・ヤーレ・1839-1841ドイツ語』

- 1840年:『Atlas des Erdmagnetismus nach den Elementen der Theorie entworfen. Supplement zu den Resultaten aus den Beobachtungen des magnetischen Vereinsアトラス・デス・エルドマグネティスムス・ナハ・デン・エレメンテン・デア・テオリー・エントヴォルフェン・スップレメント・ツウ・デン・レズールターテン・アウス・デン・ベオバハトゥンゲン・デス・マグネティッシェン・フェラインスドイツ語』

4.3. 書簡

ゲッティンゲン科学アカデミーは、カール・フリードリヒ・ガウスとの間で交わされた既知の書簡の完全なコレクションをオンラインで公開している。彼の文学遺産はゲッティンゲン州立大学図書館によって保管され、提供されている。カール・フリードリヒ・ガウスと家族の書簡資料は、ブラウンシュヴァイク市立文書館でも見ることができる。

ガウスは生涯にわたって多くの著名な科学者と書簡を交わした。主要な文通相手には、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセル(1804年12月から1844年8月)、パルム・ハインリヒ・ルートヴィヒ・フォン・ボグスラフスキー(1835年2月から1848年1月)、ヨハン・エラート・ボーデ(1802年2月から1826年10月)、ボーヤイ・ファルカシュ(1797年9月から1853年2月)、ヨハン・フランツ・エンケ(1810年6月から1854年6月)、クリスティアン・ルートヴィヒ・ゲルリング(1810年6月から1854年6月)、アレクサンダー・フォン・フンボルト(1807年7月から1854年12月)、カール・クライル(1835年から1843年)、カール・ルートヴィヒ・フォン・レコック(1799年2月から1800年9月)、ネヴィル・マスケリン(1802年から1805年)、ヴィルヘルム・オルバース(1802年1月から1839年5月)、ハインリヒ・クリスティアン・シューマッハ(1808年4月から1850年11月)、エーバーハルト・アウグスト・ヴィルヘルム・フォン・ツィンマーマン(1795年から1815年)などがいる。

4.4. 全集

ガウスの全集は『Carl Friedrich Gauss. Werkeカール・フリードリヒ・ガウス・ヴェルケドイツ語』として、1863年から1933年にかけて様々な出版社から全12巻で出版された。これには未発表の文学遺産も含まれている。

5. 遺産と記念事業

ガウスの功績を称え、彼の名を冠した賞、学会、記念碑、そして様々な記念事業が世界中で行われている。

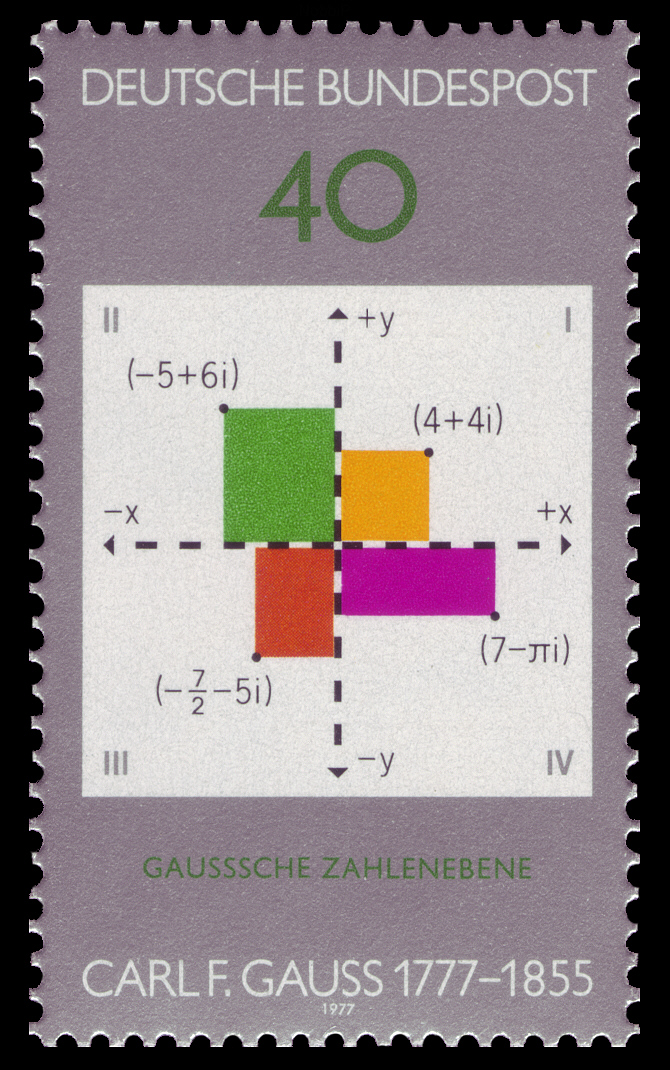

1989年から2001年まで、ドイツの10マルク紙幣にはガウスの肖像画と正規分布曲線が描かれていた。裏面にはガウスのお気に入りの六分儀とハノーファー王国の地図が描かれていた。ドイツはガウスを称える3枚の郵便切手も発行している。1955年には没後100周年を記念して1枚(第725号)が発行され、1977年には生誕200周年を記念して2枚(第1246号と第1811号)が発行された。

2002年、国際数学連合とドイツ数学会は、ガウスの業績を記念してカール・フリードリヒ・ガウス賞を創設した。

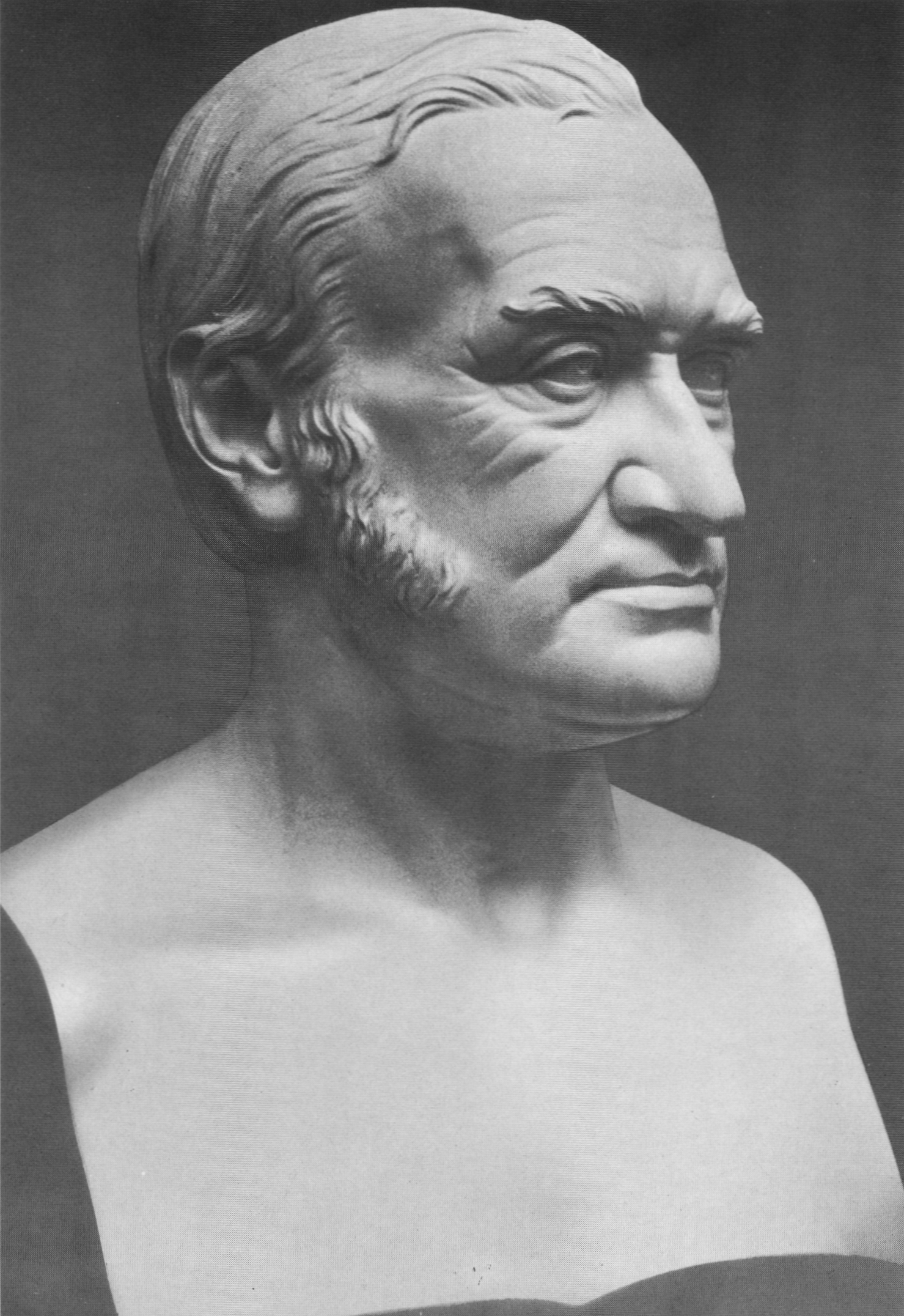

2007年には、ガウスの胸像がヴァルハラ神殿に設置された。

ガウスの名を冠したものは数多くある。

- 正規分布:統計学で最も一般的な鐘形曲線。ガウス分布とも呼ばれる。

- ガウス:CGS単位系における磁場の単位。

1929年、エニグマ暗号機のアルゴリズム解読に貢献したポーランドの数学者マリアン・レイェフスキは、ゲッティンゲンで保険数理統計学の研究を始めた。ポズナン大学の教授ズジスワフ・クリゴフスキの要請で、レイェフスキはゲッティンゲンを訪れた際、ガウスの墓に花を供えた。

2018年4月30日、Googleはガウスの生誕241周年を記念して、ヨーロッパ、ロシア、イスラエル、日本、台湾、南米および中米の一部、米国でGoogle Doodleを公開した。

カール・フリードリヒ・ガウスは、いわゆるガウス対数も導入したが、彼はドイツの測地学者フリードリヒ・グスタフ・ガウス(1829年 - 1915年)と混同されることがある。フリードリヒ・グスタフ・ガウスも、1980年代初頭まで使用されたいくつかの有名な対数表を出版している。

6. 逸話

ガウスの幼少期の天才的な能力に関するいくつかの逸話が伝えられている。ある話によると、彼の才能はわずか3歳で明らかになった。彼は、父親が財政計算で紙の上で犯した誤りを、頭の中で暗算し、全く間違いなく訂正したという。

別の話では、小学生のガウスがいたずらをした後、教師のJ.G.ビュットナーが彼に課題を与えた。それは、等差数列の整数のリストを合計するというものだった。よく語られる話では、これは1から100までの数字であった。幼いガウスは、教師と助手のマルティン・バーテルスを驚かせながら、わずか数秒で正しい答えを見つけ出した。

ガウスの方法とされるものは、リストの両端から項をペアで合計すると、まったく同じ中間合計が得られることに気づいたことである。1 + 100 = 101、2 + 99 = 101、3 + 98 = 101などとなり、合計で50 × 101 = 5050となる。しかし、この話の詳細は、元の情報源であるヴォルフガング・ザルトリウス・フォン・ヴァルタースハウゼンの記述と、その後の版での変更を含め、ほとんど確実ではない。ジョゼフ・ロットマンの著書『A first course in Abstract Algebraア・ファースト・コース・イン・アブストラクト・アルゲブラ英語』など、一部の著者は、そもそもそれが起こったかどうかを疑問視している。

彼は数学を「科学の女王」と呼び、オイラーの等式を一流の数学者になるためのベンチマークとして即座に理解する必要があるという信念をかつて抱いていたとされる。

7. ガウスの数学日記

ガウスの数学日記は、1796年3月30日から1814年7月9日まで書かれ、彼の死後の1898年にようやく発見された。ガウスが発表しなかった、あるいは友人との書簡で簡潔に言及しただけの膨大な量の数学的結果が含まれていたため、彼の数学的業績を評価する上で重要な資料となった。合計146の発見に関する簡単な証明、計算結果、数学的定理の単純な主張などが記されている。これらの内容から、代数学、解析学、整数論などに関する彼の偉大な発見を追跡することが可能になった。

この日記では、ガウスが示していた慎重さと困難の仮面が剥がされている。彼は自身の厳密さ、美しさ、総合性に関する基準のために数多くの発見を発表しなかったが、日記からはそれとは異なる側面も示されている。アルキメデスが「ユリイカ!」と叫んだように、彼は日記を通じて「新たな幸福が湧き出た!」(Felicitas novis est factaフェリキタス・ノウィス・エスト・ファクタラテン語)、「ゲガンを征服した!!」(Vicimus GEGANウィキムス・ゲガンラテン語)などの表現で発見に対する喜びと歓喜を表した。ここでGEGANゲガンラテン語が何を意味するのかは長らく謎であったが、今日では「算術幾何平均と楕円関数の関係」(Nexum medii Arithmetico-Geometricum Expectationibus Generalibusネクスム・メディイ・アリトメティコ・ゲオメトリクム・エクスペクタティオニブス・ゲネラリブス英語)の略であるNAGEGナゲグラテン語を逆から綴ったものと推測されている。

8. 関連項目

- 数学者の一覧

- 天文学者の一覧

- 物理学者の一覧

- カール・フリードリヒ・ガウスにちなんで名づけられたものの一覧