1. 名称

クローヴィス1世の名前は、その語源と歴史的変遷において多様な側面を持つ。

1.1. 語源と変遷

クローヴィスの名前は、記録された形に基づき、古フランク語で`*Hlōdowig`または`*Hlōdowig`と再構築される。伝統的には、ゲルマン祖語の`*hlūdaz`(「声高な、有名な」)と`*wiganą`(「戦う」)の2つの要素から構成されていると考えられており、その結果、クローヴィスの名前は「有名な戦士」または「戦いで名高い」と翻訳されるのが通例である。

しかし、学者たちは、トゥールのグレゴリウスが様々なメロヴィング朝の王名を常に`chlodo-`という最初の要素で転写していることを指摘している。グレゴリウスが他の様々なゲルマン名(例:フレデグンディス、アルヌルフス、グンドバドゥスなど)で用いている期待される後舌円唇狭母音(u)ではなく、後舌円唇中狭母音(o)を使用していることから、最初の要素が代わりにゲルマン祖語の`*hlutą`(「くじ、分け前、部分」)に由来し、名前の意味が「略奪者」または「略奪(をもたらす)戦士」である可能性が開かれる。この仮説は、最初の要素が「有名な」を意味すると仮定すると、クローヴィスの息子の一人であるクロドメールの名前が「有名な」を意味する2つの要素(`*hlūdaz`と`*mērijaz`)を含むことになり、典型的なゲルマン語の名前構造では非常に珍しいという事実によって裏付けられる。

古フランク語に密接に関連する言語である中世オランダ語では、この名前は`Lodewijch`(現代オランダ語のローデウェイクに相当)と表記された。この名前は他の西ゲルマン語派の言語にも見られ、古英語の`Hloðwig`、古ザクセン語の`Hluduco`、古高ドイツ語の`Hludwīg`(異形`Hluotwīg`)などの同族語がある。後者は現代ドイツ語のルートヴィヒになったが、クローヴィス自身は一般的に`Chlodwig`と呼ばれる。古ノルド語の`Hlǫðvér`は、おそらく西ゲルマン語から借用されたものである。

フランク語の`*Hlodowig`という名前は、ラテン語化された`Hludovicus`(異形`Ludhovicus`、`Lodhuvicus`、`Chlodovicus`)を介して、フランス国王18人が名乗ったルイ(異形ルドヴィク)というフランス語の人名の起源となっている。英語のルイスはアングロ・フレンチの`Louis`に由来する。

2. 背景

クローヴィス1世の統治は、彼自身の家系と、彼が生きた5世紀末のフランク社会およびガリアの複雑な政治情勢によって形成された。

2.1. 家系と幼少期

クローヴィスは、サリー・フランク族の王キルデリク1世と、テューリンゲン族の王女バシナの息子として生まれた。彼が創始した王朝は、しかしながら、彼の祖先とされるメロヴィクスにちなんで名付けられている。一部の史料では、クローヴィスの祖父がクロディオであると主張されているが、メロヴィクスとの正確な関係は不明である。

キルデリク1世は、クロディオの親族であるとされ、北ガリアで軍を率いるフランク族の王として知られていた。463年には、北ガリアのマギステル・ミリトゥムであったアエギディウスと協力して、オルレアンで西ゴート族を破っている。キルデリクは481年に死去し、トゥルネーに埋葬された。クローヴィスは15歳で父の王位を継承した。歴史家たちは、キルデリクとクローヴィスの両者がベルギカ・セクンダ属州におけるローマ軍の指揮官であり、マギステル・ミリトゥムの指揮下にあったと考えている。

クローヴィスが話した言語について詳述する一次資料は存在しないが、歴史言語学者たちは、彼の家族の歴史と中心的な領土に基づき、彼が古オランダ語の一種を話していた可能性が高いと考えている。この点で、初期のメロヴィング朝は、おそらく様々な形式の古高ドイツ語を話していた8世紀後半以降のカロリング朝(カール大帝など)とは対照的である。

2.2. フランク社会と政治情勢

5世紀には多数の小規模なフランク族の小王国が存在していた。サリー・フランク族は、ローマ帝国内に公式な許可を得て最初に定住したフランク族の部族であり、最初はライン川とマース川のデルタ地帯のバタヴィアに、次いで375年には現在のオランダの北ブラバント州とベルギーのアントウェルペン州およびリンブルフ州の一部からなるトクサンドリアに定住した。これにより彼らは、ローマ化された住民が軍用道路ブローニュ=ケルンの南で依然として優勢であったローマのトゥングリ族の北部に位置することになった。その後、クロディオはこの地域から西に攻撃を仕掛け、トゥルネーのローマ人住民を支配下に置き、さらに南下してアルトワやカンブレーを支配し、最終的にはソンム川にまで及ぶ地域を掌握したようである。

454年のアエティウスの死は、ガリアにおける帝国の権力の衰退を招き、西ゴート王国とブルグント王国がこの地域での優位をめぐって争うことになった。ローマの支配下にあったガリアの一部は、アエギディウスの息子であるシアグリウスのもとで王国として出現した。トゥルネーのフランク族は、当初アエギディウスとの連携によって助けられ、近隣の部族を支配するようになった。

3. 統治初期と権力強化

クローヴィス1世の統治初期は、王位継承からフランク族統一に至るまでの権力強化の過程であり、主要な軍事活動と政治的策略が特徴的であった。

3.1. 王位継承と初期の征服

481年に父キルデリク1世の死後、わずか15歳でトゥルネーの支配者であったクローヴィスが王位を継承した。彼の戦士団は、おそらく500人にも満たなかった。486年、彼は親族であるカンブレーの王ラグナカルと、もう一人のフランク族の王カラリックと同盟を結び、領土拡大の努力を開始した。これらの支配者は時に「レグルス」(王の縮小形)と呼ばれた。この三頭政治はシアグリウスに対して進軍し、ソワソンでガロ・ローマの指揮官と対峙した。この戦いの間、カラリックは戦闘への参加を拒否して仲間を裏切った。この裏切りにもかかわらず、フランク族は決定的な勝利を収め、シアグリウスはアラリック2世の宮廷に逃亡せざるを得なくなった。この戦いは、西ローマ帝国のイタリア以外の残存国家の終焉をもたらしたものと見なされている。戦後、クローヴィスは裏切り者カラリックの領土を侵略し、彼とその息子を投獄することができた。

ソワソンの戦いに先立ち、クローヴィスはガロ・ローマの聖職者の支持を得ていなかったため、教会を含むローマ領を略奪した。ランスのレミギウス司教は、クローヴィスにランス教会から奪われたすべてのものを返還するよう要請した。若き王は聖職者との友好的な関係を築くことを望んでいたため、教会から奪った貴重な水差しを返還した。彼の立場にもかかわらず、一部のローマ都市はフランク族に降伏することを拒否した。特にヴェルダンは短い包囲の後に降伏したが、パリは数年間、おそらく5年間も頑強に抵抗した。彼はパリを自身の首都とし、セーヌ川の南岸に聖ペテロとパウロに捧げられた修道院(後のサント=ジュヌヴィエーヴ修道院)を建立した。聖職者の助けなしにはガリアを統治できないと悟ったクローヴィスは、彼らを喜ばせるためにカトリック教徒の妻を娶った。彼はまた、シアグリウスの部隊の多くを自身の軍隊に統合した。ローマ王国は、491年にはおそらくクローヴィスの支配下にあった。なぜなら、同年、クローヴィスはブルグント国境近くのガリア東部にいた少数のテューリンゲン族に対して成功裏に軍事行動を起こしたからである。

3.2. 主要な軍事遠征

クローヴィスはフランク族統一に向け、いくつかの重要な軍事作戦を遂行し、その結果として広大な領土を獲得した。

3.2.1. ソワソンの戦い

486年にガリア北部を支配していたローマの残存国家(ソワソン管区)の支配者シアグリウスを破った戦いである。クローヴィスは親族であるカンブレーの王ラグナカルやフランク族の王カラリックと同盟を結び、シアグリウスと対峙した。しかし、カラリックは戦闘に参加せず、裏切り行為に及んだ。この裏切りにもかかわらず、フランク族は決定的な勝利を収め、シアグリウスは西ゴート族の王アラリック2世の宮廷に逃亡した。この戦いは、イタリア以外の西ローマ帝国の残存勢力の終焉をもたらしたと見なされている。戦後、クローヴィスは裏切り者カラリックの領土を侵略し、彼とその息子を投獄した。この勝利により、クローヴィスはロワール川以北のガリア北部を支配下に置き、フランク王国の基盤を固めた。

3.2.2. トルビアックの戦い

496年にアラマンニ族が侵攻し、一部のサリー・フランク族やリプアリア・フランク族の小王たちがアラマンニ族側に寝返った。クローヴィスはトルビアックの要塞近くで敵と対峙した。激しい戦闘の中で、フランク族は多大な損害を被った。この戦いの最中、クローヴィスは自身の信仰を疑い、妻クロティルダが信じる神に助けを求めたと伝えられている。リプアリア・フランク族の助けを得て、彼は496年のトルビアックの戦いでアラマンニ族を辛うじて打ち破った。この勝利は、クローヴィスがキリスト教に改宗する重要な契機となった出来事である。キリスト教徒となったクローヴィスは、捕虜としたカラリックとその息子を修道院に幽閉した。

3.2.3. 西ゴート族との戦い

507年、クローヴィスは残存する西ゴート王国への侵攻を彼の領内の有力者たちに許可された。西ゴート王アラリック2世は以前、486年か487年に追放されたシアグリウスの首を銀の皿に乗せてクローヴィスに送ることで、友好的な関係を築こうと試みていた。しかし、クローヴィスは西ゴート族に攻め入る誘惑に抗しきれなかった。なぜなら、西ゴート族の支配下にあった多くのカトリック教徒が不満を抱いており、クローヴィスに軍事行動を懇願していたからである。クローヴィスは、西ゴート族支配下のキリスト教徒の忠誠心を確実に維持するため、兵士たちに略奪を禁じた。これは外国への侵攻ではなく、「解放」であると位置づけられた。

アルモリカの戦士たちは、507年のヴイエの戦いでトゥールーズの西ゴート王国を破るのを支援し、ガリアにおける西ゴート族の勢力を排除した。この戦いにより、アキテーヌの大部分がクローヴィスの王国に加わり、西ゴート王アラリック2世は戦死した。

トゥールのグレゴリウスによれば、この戦いの後、東ローマ帝国の皇帝アナスタシウス1世はクローヴィスをパトリキウスおよび名誉ローマ執政官に任命したという。

3.3. 競争者の排除とフランク族の統一

ヴイエの戦いの後、クローヴィスは他のフランク族の王たちを含む、自身の潜在的なすべての競争者を排除した。これは、彼の権力強化とフランク族統一の過程における、冷酷な政治的策略の一環であった。

507年以降のある時期、クローヴィスはカラリックが修道院の牢獄から脱走を企てていると聞き、彼を殺害させた。ほぼ同時期に、クローヴィスはクロデリック王子を唆して彼の父であるシゲベルト跛王を殺害させ、クロデリックは「親殺しのクロデリック」というあだ名を得た。殺害後、クローヴィスはクロデリックを裏切り、彼の使者にクロデリックを討ち取らせた。

さらに後のある時期、クローヴィスは旧友であるカンブレーのラグナカルを訪れた。508年の彼のキリスト教改宗後、クローヴィスの異教徒の家臣の多くがラグナカル側に寝返っており、ラグナカルは政治的脅威となっていた。ラグナカルがクローヴィスの入城を拒否したため、クローヴィスは彼に対する軍事行動を起こした。彼はラグナカルの家臣を買収し、ラグナカルとその兄弟リッカルを処刑した。また、ラグナカルとリッカルの兄弟でル・マンを統治していたリグノメールも排除した。

これらの行動は、クローヴィスがフランク族の統一を達成するために、血縁関係や盟友関係をも厭わず、裏切りや殺害といった非情な手段を厭わなかったことを示している。これは彼の統治の効率性を高めた一方で、権力集中に伴う人権侵害や社会的な混乱の可能性を内包していた。

4. キリスト教への改宗と洗礼

クローヴィス1世のキリスト教(ニカイア信条、すなわちカトリック)への改宗は、彼の統治と西ヨーロッパの歴史において極めて重要な転換点となった。

4.1. クロティルダ王妃の影響

クローヴィスは異教徒として生まれたが、後にアリウス派キリスト教(イエスは父なる神とは異なる存在であり、神によって創造されたものと信じる宗派)への改宗に関心を持った。これは、父なる神、イエス、聖霊が三位一体であると信じるニカイア信条(正統派キリスト教)とは対照的であった。アリウス派の神学は325年の第1ニカイア公会議で異端と宣告されたが、ウルフィラス司教の宣教活動により、4世紀には多くのゲルマン異教徒のゴート族がアリウス派キリスト教に改宗していた。クローヴィスが即位した頃には、ゴート族のアリウス派がキリスト教徒のガリアを支配しており、ニカイア信条のキリスト教徒は少数派であった。

クローヴィスの妻であるブルグント族の王女クロティルダは、宮廷がアリウス派に囲まれていたにもかかわらず、ニカイア信条のキリスト教徒であった。彼女の粘り強い説得が、最終的にクローヴィスをニカイア信条に改宗させることにつながったが、彼は当初これに抵抗した。クロティルダは息子を洗礼させたいと願ったが、クローヴィスは拒否したため、彼女はクローヴィスに知られることなく息子に洗礼を受けさせた。洗礼後まもなく、その息子は死去し、これがクローヴィスの改宗への抵抗をさらに強めた。クロティルダはまた、夫の許可なく2番目の息子にも洗礼を受けさせ、この息子も洗礼後に病気になり、危うく命を落とすところであった。

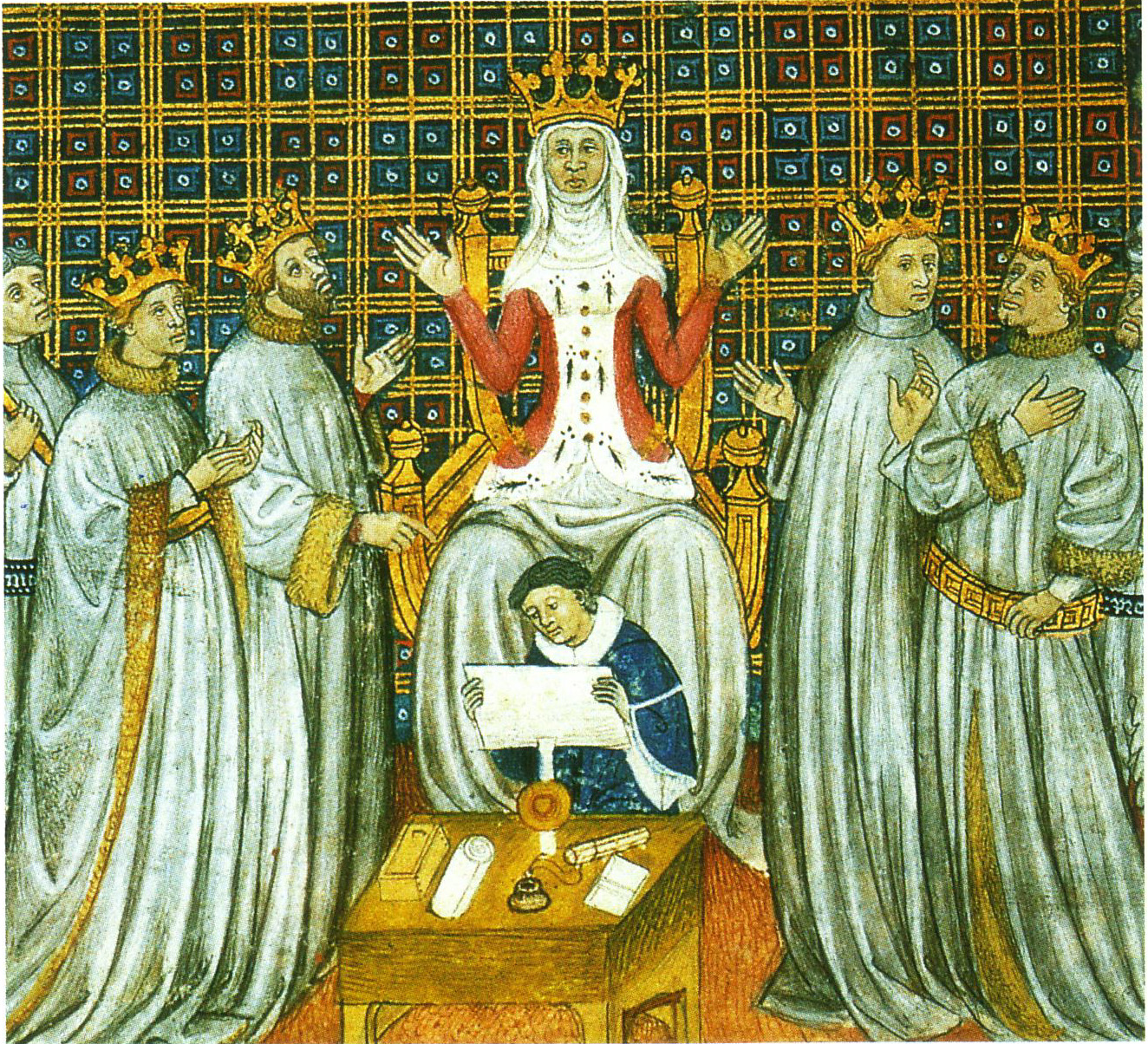

4.2. ニカイア信条の受容

クローヴィスは最終的に、508年のクリスマスにランスの後のサン=レミ修道院近くの小さな教会でニカイア信条のキリスト教(カトリック)に改宗した。彼の聖レミギウスによる洗礼の像は、現在もそこに見ることができる。この出来事の詳細は、後に6世紀にトゥールのグレゴリウスによって記録され、伝えられた。

王のニカイア信条への洗礼は、その後の西ヨーロッパおよび中央ヨーロッパの歴史において計り知れない重要性を持った。クローヴィスがガリアのほぼ全域にわたってその支配を拡大したからである。カトリックは、クローヴィスが西ヨーロッパにおける多くの競合する権力中心の中で自身の統治を際立たせる上で、特定の利点を提供した。彼がニカイア信条のキリスト教を受け入れたことは、西ゴート族やヴァンダル族など、当時の他のほとんどのゲルマン王たちがゲルマン異教からアリウス派キリスト教に改宗していたのとは対照的に、彼を際立たせることになった。しかし、彼がニカイア信条のキリスト教に改宗した最初のゲルマン王ではなかった。その栄誉は、ガリシア王国のスエビ族の王レキアルに属し、彼の改宗はクローヴィスの洗礼より半世紀も早かった。それでもなお、クローヴィスのカトリック信仰の受容は、507年に彼が西ゴート族を南ガリアから追放した後の軍事行動において、カトリックのガロ・ローマ貴族の支持を得ることにつながり、その結果、多くのフランク族もカトリックに改宗した。

一方で、バーナード・バッハラッハは、彼のフランク異教からの改宗が、他の多くのフランク族の小王たちを疎外し、その後数年間の彼の軍事的立場を弱めたと主張している。トゥールのグレゴリウスは、クローヴィスが放棄したゲルマンの神々を、ユピテルやメルクリウスなど、ほぼ同等のローマの神々の名前で表現している。ウィリアム・デイリーは、クローヴィスの野蛮で異教徒的な起源とされるものをより直接的に評価し、グレゴリウスの記述を無視し、初期のわずかな資料、すなわち6世紀の聖ジュヌヴィエーヴの「ウィタ」と、司教たちからのクローヴィスに関する書簡(現在はアウストラシア書簡集に収められている)および東ゴート王テオドリックからの書簡に基づいている。

クローヴィスとその妻はパリのサント=ジュヌヴィエーヴ修道院(聖ピエール教会)に埋葬された。この教会の元の名前は聖使徒教会であった。

4.3. 洗礼の歴史的意義

クローヴィスのニカイア信条への改宗は、フランク王国および西ヨーロッパの政治的、宗教的発展に長期的な影響を与えた。この改宗は、フランク族を他のゲルマン部族(多くはアリウス派)と区別し、ガリアの多数派であったカトリック教徒のガロ・ローマ人との連携を強化した。これにより、クローヴィスは自身の統治を正当化し、広大な領土を支配する上での宗教的基盤を確立した。

この改宗は、フランク王国とローマ・カトリック教会との間の強固な同盟関係の始まりを意味した。この同盟は、後のカール大帝が800年に教皇によって皇帝として戴冠されるという歴史的出来事へとつながり、ひいては初期の神聖ローマ帝国の誕生に影響を与えた。クローヴィスの行動は、西ヨーロッパにおけるキリスト教文化の普及と、教会が政治において果たす役割の拡大に大きく貢献した。彼の洗礼は、フランク族のアイデンティティをキリスト教と結びつけ、後のフランス国家の宗教的・文化的基盤を築く上で決定的な役割を果たした。

5. 統治と行政

クローヴィス1世の統治は、フランク王国の基盤を確立し、法典を制定し、教会や旧ローマ行政との関係を構築する上で画期的なものであった。

5.1. フランク王国の樹立

クローヴィスは、ガリア北部に広大な王国を築き、約508年にパリを自身の首都とした。彼はパリに聖ペテロとパウロに捧げられた修道院を建立し、後にこの修道院はサント=ジュヌヴィエーヴ修道院として知られるようになった。この首都の選定と修道院の建立は、彼の統治の象徴的な中心を確立するものであった。

5.2. ローマ法とサリカ法典

クローヴィスの統治下で、サリー・フランク族の法が最初に成文化された。これは「サリカ法典」として知られ、ガロ・ローマ人の協力を得て編纂された。この法典は、サリー・フランク族の法的伝統とキリスト教の要素を反映しつつ、多くのローマ法の要素も取り入れたものであった。サリカ法典には、様々な犯罪とその関連する罰金が明記されていた。この法典の制定は、フランク王国内の法制度を整備し、異なる民族集団間の法的な統一を図る重要な試みであった。

5.3. 教会およびローマ行政との関係

クローヴィスは、キリスト教教会との協力を積極的に推進した。彼はガロ・ローマ貴族や聖職者を自身の行政に登用し、ローマ文明との融合政策を進めた。これにより、彼はガリアにおけるカトリック教徒の支持を獲得し、統治の安定化を図った。

彼の死の直前、511年にはオルレアンでガリアの司教たちの会議(第1回オルレアン公会議)を招集し、教会改革と王権とカトリック司教制との間の強い連携を確立しようとした。この会議には33人の司教が参加し、個人の義務と責務、聖域の権利、教会規律に関する31の法令が可決された。これらの法令は、フランク族とローマ人の両方に等しく適用され、征服者と被征服者の間の平等を初めて確立した。

この公会議は、クローヴィスが教皇の権威なしに招集したものであり、彼と彼の司教たちがフランク族に対して拘束力のある公会議を招集する権威を持つという理解に基づいていたため、強くガリカニスム的な性格を持つと見なされた。プロテスタント系のガリカニストにとっては、聖クローヴィスは君主制が教会を統治し、その弊害を抑制する役割を象徴しており、当時の教皇制とは対照的に肯定的に評価された。

5.4. 名誉職と称号

507年のヴイエの戦いの後、東ローマ皇帝アナスタシウス1世はクローヴィスをパトリキウスおよび名誉ローマ執政官に任命した。この儀式はトゥールで行われ、クローヴィスは皇帝から送られた紫の衣をまとい、冠を戴き、住民の「コンスル(執政官)万歳、アウグストゥス万歳」という歓呼に迎えられながら行進した。このローマ的な儀式により、武力で獲得したガリア支配が、当時のヨーロッパ最高の権威であるローマ帝国の最高官職によって承認された。この出来事は、西ローマ帝国がゲルマン人の統治下にあっても、依然として法制上も当時の人々の意識においても存続していたことを示唆している。

しかし、クローヴィスに与えられた栄誉は、東ゴート族の王テオドリックが皇帝と養子縁組を行い、ローマ帝国から「カエサル」の称号を与えられていた(ただし、一部の碑文ではテオドリックも「アウグストゥス」の称号を受けていたと記されている)のと比べれば、ごくわずかなものであったという見方もある。

6. 子女

クローヴィス1世には、複数の女性との間に子女がいた。

名前未詳の女性との間に、長男をもうけた。

- テウデリク1世(485年頃 - 534年) - ランスの王。

王妃クロティルダとの間には4男1女が生まれたが、1男は早世した。

- インゴメール(494年) - 次男。早世。

- クロドメール(495年頃 - 524年) - オルレアンの王。

- キルデベルト1世(496年頃 - 558年) - パリの王。

- クロタール1世(497年頃 - 561年) - ソワソンの王、後に全フランクの王。

- クロティルダ(生没年不詳 - 531年) - 西ゴート王アマラリックと結婚。

7. 年代に関する議論

初期フランク時代の唯一の主要な情報源は、590年頃に著されたトゥールのグレゴリウスの年代記である。しかし、クローヴィスの治世に関する彼の年代記述は、しばしば自己矛盾を抱え、他の資料と矛盾するため、ほぼ確実に「捏造された」ものであるとされている。

グレゴリウスは、クローヴィスの生涯をしばしば5年単位で区切っている。彼が15歳で王となり、治世5年目にシアグリウスを破り、15年目にアラマンニ族を破り、25年目に西ゴート族を破り、ヴイエの戦いでの勝利から5年後に45歳で死去し、30年間統治したと述べている。

クローヴィスが「全フランクの王」となった正確な日付は不明であるが、それは507年と確実に日付が特定されているヴイエの戦いの後である。この戦いの後、クローヴィスはパリを首都とし、カトリックに改宗し、フランク族の王であるシゲベルト跛王とラグナカルの殺害を画策して、すべてのフランク族を自身の支配下に統一した。

グレゴリウスの記述では496年12月とされているクローヴィスの洗礼は、現在では508年12月に行われたと考えられている。パリが首都に選定されたのも、約508年頃であったと推測される。ラグナカルとクローヴィスの間の敵対関係がクローヴィスの改宗後に始まったことを考慮すると、彼らの対立はその後まもなく、509年に起こったと推測できる。

クローヴィス1世は伝統的に511年11月27日に死去したとされている。この日付は、中世の暦の一つと、現在サント=ジュヌヴィエーヴ修道院の図書館にある2つのミサ典書に見られる。しかし、サント=ジュヌヴィエーヴ修道院とサン=ドニ大聖堂にある2つの死亡記事では、彼の死をそれぞれ11月29日と1月3日としている。後者の日付は、同じく1月3日である聖ジュヌヴィエーヴの祝日との混同である可能性がある。グレゴリウスの年代記では、クローヴィスがヴイエの戦いの5年後に死去したと述べており、数え年で計算すると511年となる。しかし、彼はまた、トゥールのリキニウス司教の在位11年目(西暦518年)に、そしてトゥールのマルティヌスの死後112年目(西暦508年)に死去したとも述べており、矛盾が見られる。教皇書には、クローヴィスの王冠が教皇ホルミスダス(514年-523年)に送られたと記録されており、これはより遅い日付を示唆する可能性がある。クローヴィスが公式文書に最後に記録されているのは、511年7月11日の第1回オルレアン公会議であり、彼がその直後に死去したことは一般的に受け入れられている。

8. 死と継承

クローヴィス1世の死は、フランク王国の歴史において重要な転換点となり、その後の王国分割は長期的な政治的影響をもたらした。

8.1. 死没

クローヴィスは511年11月27日にパリで死去した。彼はパリのサント=ジュヌヴィエーヴ修道院(元は聖使徒教会)に埋葬された。彼の遺骨は、18世紀中頃から後半にかけてサン=ドニ大聖堂に移された。

8.2. 王国の分割

クローヴィスの死後、彼の王国はフランク族の伝統的な慣習に従い、彼の4人の息子、すなわちテウデリク1世、クロドメール、キルデベルト1世、クロタール1世に分割された。この分割により、ランス、オルレアン、パリ、ソワソンの新たな政治単位が形成され、これは751年のメロヴィング朝終焉まで続く分裂の伝統を招くことになった。

クローヴィスは固定された首都を持たず、彼の側近以外には中央行政機構も存在しなかった王であった。しかし、パリに埋葬されることを決定したことで、クローヴィスはこの都市に象徴的な重みを与えた。彼の死から50年後、511年に彼の孫たちが王権を分割した際も、パリは共同財産として、また王朝の固定された象徴として維持された。

この分裂は、カロリング朝のもとでも続き、カール大帝のもとでの短い統一の後、フランク族は東部と西部の王権の中心に集約された明確な文化的影響圏へと分裂した。これらの後の政治的、言語的、文化的な実体は、フランス王国、多数のドイツの諸邦、そして半自治的なブルグントとロタリンギアの王国へと発展していった。この伝統的な分割相続は、短期的な安定をもたらす一方で、長期的にはフランク王国の政治的混乱と弱体化を招き、後の王朝の衰退の一因となった。

9. 遺産と評価

クローヴィス1世の歴史的業績は、彼の死後も長く続くフランク王国の基礎を築き、西ヨーロッパの形成に大きな影響を与えた。しかし、その評価は、彼の権力強化の手段や、死後の王国分割がもたらした影響を巡る論争を伴う。

9.1. メロヴィング朝とフランス建国

クローヴィスは、メロヴィング朝の創始者であり、彼の征服(ローマ領ガリアの大部分と西ドイツの一部を含むフランク王国)は、彼の死後も長く存続した。多くのフランス人にとって、彼は現代フランス国家の創始者であると見なされている。トゥールのグレゴリウスは彼を「第二のコンスタンティヌス大帝」と表現しようとした。

9.2. 西ヨーロッパへの影響

彼の統一事業とキリスト教改宗は、西ヨーロッパの政治、宗教、文化の発展に長期的な影響を与えた。カトリック信仰を受け入れたことは、彼の後継者たちが民衆と教会の両方からの支持を得る上で重要な遺産となった。

9.3. 聖人としての崇敬

後世、クローヴィスはフランスで聖人として崇敬されるようになった。彼が埋葬されたベネディクト会のサン=ドニ大聖堂には、主祭壇の東に聖クローヴィスの聖廟があった。パリのサント=ジュヌヴィエーヴ修道院にも彼の聖廟があり、そこには像や多数の碑文があり、おそらく聖クローヴィスの崇敬が始まった場所である。クローヴィスの存在はパリにあったにもかかわらず、彼の崇敬は主にフランス南部を拠点としていた。モワサック修道院の歴史の著者であるアイメリック・ド・ペイラ修道院長(1406年没)は、自身の修道院が聖クローヴィスによって設立されたと主張し、彼の名誉にちなんで名付けられた修道院が多数存在した。アイメリックはクローヴィスを聖人として言及しただけでなく、聖クローヴィスの執り成しを求めて祈った。また、タラスコンの聖マルタ教会やル・ドラのサン=ピエール・デュ・ドラにも、クローヴィスに捧げられた聖廟があったことが知られている。ボニファス・シモネタ、ジャック・アルマン、パウルス・アエミリウス・ヴェロネンシスはクローヴィスの聖人伝を著しており、当時、聖人伝集にクローヴィスの生涯を含めることは一般的であった。

フランス国家が南部でクローヴィスの崇敬を推進した理由は、オック語話者にその創始者を崇敬させることで、北部主導のフランス国家を崇敬させる国境カルトを確立するためであったと示唆されている。別の理由としては、ヴァロワ朝にとって、彼らの前任者であるカペー朝が広く認知されていたカール大帝を遡っていたのに対し、クローヴィスがより好ましい建国者であったことが挙げられる。聖クローヴィスの崇敬が主に北部で支持された運動であったという説とは対照的に、エイミー・グッドリッチ・レメンスナイダーは、聖クローヴィスがオック語話者によって、北部の君主制の概念を拒否し、聖人によって与えられたものとして彼らの自治を再確立するために利用されたと示唆している。

聖クローヴィスは、敬虔なルイ9世よりも、より軍事化された王室の聖人としての役割を担っていた。聖人として、クローヴィスは国家の精神的誕生を象徴し、フランスの政治指導者が従うべき騎士道的で禁欲的な模範を提供したため、重要であった。聖クローヴィスの崇敬はフランスに限定されず、ハプスブルク君主国のためにレオンハルト・ベックが制作した木版画には、クローヴィスが聖クロドヴェウスとして描かれている。ミュンヘンの聖ボニファティウス修道院は、聖クロドヴェウスをその擁護のために模範とすべき聖人として描いており、フィレンツェのバロック画家カルロ・ドルチは、ウフィツィ美術館の帝国アパートメントのために聖クローヴィスの大きな絵画を描いている。

聖クローヴィスには公式な列聖手続きも福者認定もなかったため、彼の聖人性は常に「民衆の称賛」によってのみ認められていた。サント=ジュヌヴィエーヴ修道院の修道士たちの例に倣い、フランスにおける聖クローヴィスの祝日は11月27日に祝われた。聖クローヴィスは、他の非フランスの国民的または王朝の聖人にはほとんど見られない、フランス王室当局からの執拗なキャンペーンを享受した。14世紀以降、フランスの君主たちは、クローヴィスを正式に列聖しようと何度も試みた。最も注目すべき試みは、ルイ11世が主導し、ルイ9世の列聖キャンペーンを模範としたもので、ブルグント人との紛争中に起こった。クローヴィスの列聖は17世紀に再び取り上げられ、イエズス会の支援を受け、聖人伝と死後の奇跡の記述が作成された。これは、クローヴィスを残酷で血に飢えた王として描写したカルヴァン派の牧師ジャン・ド・セールの物議を醸す歴史著作に対抗するものであった。

イエズス会によるクローヴィスの正式な列聖の試みは、16世紀にクローヴィスの「崇敬」が再発見された後に行われた。この期間に、聖クローヴィスが現代フランスにとって持つ二重の役割が明確にされた。それは、深く罪深い人間でありながら神の意志に服従することで聖人となった人物として、またガリア教会の創始者としてである。彼はまた、本質的に神秘的な評判を得た。聖クローヴィスが第1回オルレアン公会議を招集した役割は、教皇の権威なしに招集し、彼と彼の司教たちがフランク族に対して拘束力のある公会議を招集する権威を持つという理解に基づいていたため、強くガリカニスム的であると理解された。プロテスタント系のガリカニストにとって、聖クローヴィスは君主制が教会を統治し、その弊害を抑制する役割を象徴しており、当時の教皇制とは対照的に肯定的に評価された。プロテスタントは聖クローヴィスに帰せられる奇跡について言及することはほとんどなく、時にはその存在を否定する長文の著作を著すことさえあった。その代わりに、彼らは彼の聖人性を、ローマよりも聖なるキリスト教国家を創設したことによって証明されたと見なした。

16世紀のカトリックの著述家たちは、聖クローヴィスに帰せられる奇跡のリストを拡大したが、17世紀初頭には、彼の聖人伝の奇跡的な要素の使用を最小限に抑え始めた。17世紀中頃から後半のイエズス会の著述家たちは、この傾向に抵抗し、聖クローヴィスの生涯の奇跡的な性質や彼の聖人性について一切の疑いを許さなかった。イエズス会の著述家たちは、彼の聖人伝や彼に関連する他の聖人たちの聖人伝のより極端な要素を強調し、聖レミギウスが500年間生きたとさえ主張した。これらの聖人伝は、彼の洗礼から1400周年を迎えた1896年にも、カルディナル・ランジェニユーの演説が示すように、引用され広く信じられていた。聖クローヴィスの崇敬が再燃したもう一つの要因は、スペイン君主国が「カトリック両王」の称号を用いたことであり、フランスの君主たちは、はるか以前の聖クローヴィスにこの称号を帰することで、これを奪い取ろうと望んだ。

9.4. 歴史的評価と論争

クローヴィス1世は、フランク族を統一し、カトリックに改宗することで、後のフランス国家の基礎を築いた偉大な王として高く評価されている。しかし、彼の功績の裏には、権力強化の過程で用いられた残忍な手段や、その後の王国の不安定化につながる決定も存在した。

彼は、他のフランク族の小王たちを「姦計」や「殺害」によって排除し、自身の支配を確立した。これは、当時の政治的現実の一部であったとはいえ、社会的な自由や人権の観点からは批判的に評価されるべき点である。彼の行動は、後のメロヴィング朝における内紛や血なまぐさい権力闘争の先例となり、王朝の弱体化の一因となった。

また、彼の死後、王国がフランク族の伝統に従って4人の息子に分割されたことは、国家的な統一性や地理的な整合性を考慮したものではなく、主に息子たちの間で均等な収入を確保するためであった。この分割は、ガリアにおける多くの内部対立の原因となり、長期的には彼の王朝の崩壊につながる先例となった。このパターンは、その後の統治でも繰り返され、メロヴィング朝の衰退を招いた。

ジャン・ド・セールのようなカルヴァン派の牧師は、クローヴィスを「残酷で血に飢えた王」として描写しており、ウィリアム・デイリーも彼の「野蛮な」起源を指摘している。これらの批判的な視点は、クローヴィスが単なる建国の英雄ではなく、その統治が社会や人権に与えた複雑な影響を考慮する必要があることを示している。彼の遺産は、フランク王国を強固な基盤の上に築いたという肯定的な側面だけでなく、その権力集中と継承のあり方が、後の政治的混乱と暴力の連鎖を招いたという負の側面も併せ持っている。