1. 生涯

ジュゼッペ・シノーポリは、音楽と学問という二つの異なる分野で卓越した才能を示し、その生涯は常に探求と知的な深みに満ちていた。

1.1. 幼少期と教育

シノーポリは1946年11月2日にイタリアのヴェネツィアで生まれた。幼少期から音楽を学び始め、ヴェネツィア音楽院(Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Veneziaベネデット・マルチェッロ音楽院イタリア語)でエルネスト・ルビン・デ・チェルヴィンに師事し、作曲の専門教育を受けた。

並行して、両親の希望もあり、パドヴァ大学で医学を専攻し、特に精神医学に重点を置いて学んだ。彼は犯罪人類学に関する学位論文を完成させ、神経精神科医の資格を取得している。しかし、彼は病院勤務の道を選ばず、音楽の道に進むことを決意した。

その後、ダルムシュタットでカールハインツ・シュトックハウゼンやブルーノ・マデルナのクラスに在籍し、作曲技法、特に電子音楽やセリエル音楽を深く学んだ。また、ウィーン音楽院ではハンス・スワロフスキーやカール・エスターライヒャーに師事し、指揮法を習得した。彼の死の直前には、ローマ・ラ・サピエンツァ大学で考古学の学位(博士号)を取得する予定であり、その学位授与式は奇しくも彼の葬儀が執り行われる日に設定されていた。

2. 音楽活動

シノーポリは、作曲家としてキャリアをスタートさせ、その後に指揮者として国際的な名声を得た。彼の音楽活動は、多岐にわたる学術的背景によって特徴づけられる。

2.1. 作曲家として

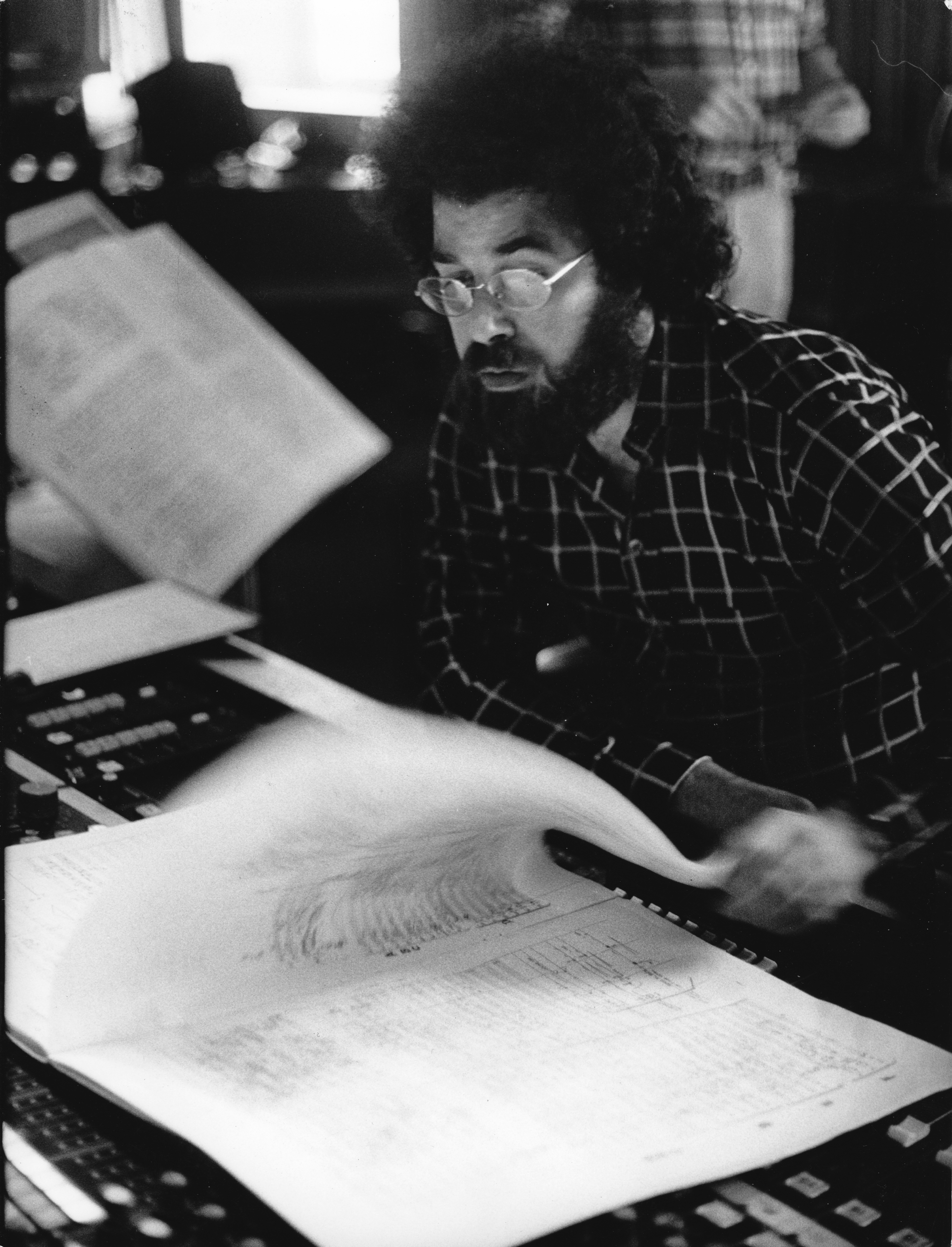

シノーポリは最初、セリエル音楽の作曲家として名を馳せた。1972年には母校であるヴェネツィア音楽院の現代音楽および電子音楽の教授に就任し、ヴェネツィアにおける現代音楽の新しい潮流、いわゆる「新ヴェネツィア楽派」の主要な推進者の一人となった。

1970年代には、現代音楽の演奏を目的として、彼の師であるブルーノ・マデルナの名を冠した「ブルーノ・マデルナ・アンサンブル」を設立し、指揮者としてのデビューを飾った。彼の作曲作品の中で最も有名なのは、おそらく1981年にミュンヘンで初演されたオペラ『ルー・ザロメ』(Lou Saloméルー・ザロメドイツ語)である。この作品ではカラン・アームストロングがタイトルロールを演じた。

2.1.1. 主要作品

シノーポリが作曲した主要な音楽作品は以下の通りである。

- Sintassi Teatrali (1968): "Frammento n. 48 da Alcmane", "Frammenti n.2-4-80 da Saffo", "Stasimo IV ed Esodo da Edipo Re di Sofocle"

- Erfahrungen (1968)

- 5 studi su 3 parametri, 電子音楽 (1969)

- Musica per calcolatori analogici, 電子音楽 (1969)

- Strutture per pianoforte (1969年8月31日)

- Sunyata, Thema con varianti for soprano and string quintet on a text by Kridaya Sutra, (1970)

- Numquid et unum for harpsichord and flute (1970) dedicated to Franco Donatoni

- Isoritmi, 電子音楽 (1971)

- Opus Daleth for orchestra (1971, conducted by Ettore Gracis at ラ・フェニーチェ劇場 in Venice)

- Opus Ghimel for chamber orchestra (1971)

- Opus Schir for mezzo-soprano and instruments on lyrics by Rolando Damiani (1971)

- Numquid for oboe, English horn, oboe d'amore (1972), dedicated to Lothar Faber

- Hecklephon for piano, harpsichord and celesta (1972)

- Per clavicembalo (1972), dedicated to Mariolina De Robertis

- Isoritmi II - Volts, 電子音楽 (1972)

- Symphonie imaginaire for solo voices, 10 treble voices, 3 choirs and 3 orchestras (1973)

- Klaviersonate for piano (1977), dedicated to Katia Wittlich

- Klavierkonzert for piano and orchestra (1974)

- Souvenirs à la mémoire for 2 sopranos, countertenor and orchestra (1974) dedicated to Harry Halbreich

- Pour un livre à Venise for orchestra (1975). First collection: Costanzo Porta I - Contrappunto primo (from Motetto Gloriosa Virgo Caecilia by Costanzo Porta) II - Hommage à ---- Costanzo Porta III - Canzone "La Gerometta" (double chorus) (from Costanzo Porta)

- Tombeau d'Armor I for orchestra (1976 at ラ・フェニーチェ劇場)

- Requiem Hashshirim for a cappella choir (1976), dedicated to Paul Beusen

- Archeology City Requiem for orchestra (1976). First performance: Paris, 1977年1月31日, inauguration of the ポンピドゥー・センター.

- Tombeau d'Armor II for large orchestra (1977)

- Tombeau d'Armor III for cello and orchestra (1977)

- Quartetto for string quartet (1977)

- Kammerkonzert for piano, winds, percussion, harp, celesta and harpsichord (1977-78)

- Lou Salomé, 歌劇, libretto by Karl Dietrich Gräwe (1981)

2.2. 指揮者として

シノーポリは、その知的なアプローチと情熱的な演奏スタイルで、世界中の主要オーケストラや歌劇場で活躍した。

1983年から1987年までサンタ・チェチーリア国立音楽院管弦楽団の音楽監督を務めた。1984年にはフィルハーモニア管弦楽団の首席指揮者に就任し、1994年までその任にあった。この間、彼はエドワード・エルガーの作品やグスタフ・マーラーの交響曲全集など、数多くの録音を残した。1987年には、フィルハーモニア管弦楽団と共に来日し、桐朋学園オーケストラを対象とした非公開授業でジュゼッペ・ヴェルディの『運命の力』序曲を指導した。

1990年にはベルリン・ドイツ・オペラの音楽総監督に就任する予定だったが、直前になって辞退した。しかし、1992年にはシュターツカペレ・ドレスデンの首席指揮者に就任し、その職を終生務めた。彼はバイロイト音楽祭にも頻繁に登場する指揮者の一人でもあった。

シノーポリは特にリヒャルト・ワーグナー、ジュゼッペ・ヴェルディ、リヒャルト・シュトラウス、グスタフ・マーラーといった19世紀後半から20世紀初頭にかけてのドイツ圏やイタリアの後期ロマン派音楽の管弦楽曲やオペラの解釈で知られていた。また、イタリアの現代作曲家の作品も積極的に紹介した。1995年には世宗文化会館で初の来日公演を行った。

3. 音楽哲学と解釈スタイル

シノーポリの音楽解釈は、彼の並外れた学術的背景、特に医学や精神医学、そして人類学研究に深く根ざしていた。彼は作品を単なる楽譜の再現としてではなく、作曲家の心理、時代背景、そして作品が持つ哲学的な意味合いを深く掘り下げるアプローチを取った。

彼は自身の指揮を「作品の精神的、哲学的な基盤を明らかにすること」と捉え、知的な洞察力に富んだ解釈を試みた。例えば、彼は中東や近東の古代史への深い関心から、古代エジプトを舞台にしたジュゼッペ・ヴェルディのオペラ『アイーダ』や古代バビロニアを舞台にした『ナブッコ』を特に好んで指揮した。

しかし、彼のこの知的なアプローチと、その結果としての「異様」とも評される解釈は、聴衆や批評家の間で激しい賛否両論を巻き起こした。一部の批評家は彼の演奏を「衒学的」あるいは「風変わり」と批判したが、一方で、その深く洞察力に富んだ、従来の枠にとらわれない解釈を高く評価する声も多く、熱烈な支持者も存在した。

4. その他の関心と活動

シノーポリは音楽以外にも幅広い分野に深い学術的関心を持っていた。彼の好奇心は、歴史学、考古学、人類学にまで及んだ。彼は古代エジプト語や古代ギリシア語を含む7か国語を流暢に操ることができた。

彼の幅広い関心は、著書『シノーポリ・コレクションによるギリシア陶器の傑作』(Masterpieces of Greek Ceramics from the Sinopoli Collectionシノーポリ・コレクションによるギリシア陶器の傑作英語)として結実している。このような多角的な知識が、彼の音楽解釈に独自の深みと重層性を与えたとされている。

5. 死去

シノーポリは、その才能が最も輝いていた時期に突然の死を迎えた。2001年4月20日、彼はドイツのベルリンにあるベルリン・ドイツ・オペラでジュゼッペ・ヴェルディのオペラ『アイーダ』を指揮中に倒れた。この公演は、同歌劇場の総監督であったゲッツ・フリードリヒの追悼公演として捧げられていた。

悲劇は第3幕、アイーダとラダメスの二重唱の途中で起こった。シノーポリは突然心筋梗塞を起こし、指揮棒を落としてその場に倒れ込んだ。すぐにベルリンのドイツ心臓センターに搬送されたが、翌日4月21日に54歳で息を引き取った。

彼の死の2日後には、マルチェッロ・ヴィオッティが急遽『アイーダ』の指揮を引き継ぎ、その公演をシノーポリの追悼に捧げた。4月23日にローマで行われた葬儀には、イタリア大統領や首相をはじめ、ミラノ・スカラ座からの多数の関係者も参列し、彼の早すぎる死を悼んだ。

シノーポリは2002年からザクセン州立歌劇場(シュターツカペレ・ドレスデンの本拠地)の音楽総監督に就任する予定だったが、その夢が叶うことはなかった。彼の最後の録音には、リヒャルト・シュトラウスの『ナクソス島のアリアドネ』と『平和の日』、そしてアントニン・ドヴォルザークの『スターバト・マーテル』などがある。

6. 遺産と評価

ジュゼッペ・シノーポリの死は音楽界に大きな衝撃を与えたが、彼の残した遺産は今なお高く評価され、多様な視点から考察されている。

6.1. 批判と賛辞

シノーポリの指揮解釈は、生前から一貫して「異様さ」と「知的な深さ」という両極端な評価に晒されてきた。彼の指揮は、伝統的な解釈に囚われず、作品の構造や精神性を徹底的に分析し、独自の視点から再構築する試みであった。

批判的な見方をする人々は、彼の解釈を時に「衒学的」あるいは「過度に分析的」と評し、自然な音楽の流れを損なう「異質さ」を指摘した。特に交響曲の分野では、その「奇矯さ」が賛否を呼んだ。しかし、その一方で、彼の解釈は「洞察力に富んだ知的なアプローチ」として高く評価された。彼の精神医学的背景が音楽に与える影響を肯定的に捉え、作品に新たな光を当てた画期的な解釈として称賛する声も多かった。このような多様な評価は、シノーポリの芸術が持つ複雑さと奥深さを物語っている。

6.2. 影響と記念

シノーポリが音楽界、特にドイツおよびイタリアの後期ロマン派音楽に与えた影響は大きい。彼の緻密なスコア分析と、心理学的・哲学的なアプローチは、多くの指揮者や音楽研究者に刺激を与えた。

2005年からは、毎年10月にタオルミーナ・アルテによって「ジュゼッペ・シノーポリ音楽祭」が開催されている。この音楽祭は、1989年から1997年までタオルミーナ音楽祭の音楽部門芸術監督を務めたシノーポリの功績を称えるもので、彼を単なる音楽家や指揮者としてだけでなく、作曲家、医師、考古学者、そして知的な探求者として多角的に称賛している。音楽祭では、音楽公演だけでなく、文学、演劇、美術、会議、展示、出版など、多岐にわたるイベントが開催され、毎年主要なオーケストラがイタリアに招かれている。

また、第一回ジュゼッペ・シノーポリ音楽祭の開催を機に、メッシーナのアルカンジェロ・コレッリ音楽院と共同で「シノーポリ室内管弦楽団」が結成された。このオーケストラは、同音楽院の若手才能ある学生や教師で構成され、主にシノーポリ自身の作品を演奏している。

7. 栄誉

ジュゼッペ・シノーポリが生涯に受けた主要な勲章や栄誉は以下の通りである。

- 1994年:イタリア共和国功労勲章2等級(Grande Ufficiale OMRIイタリア語)

- 1998年:イタリア共和国功労勲章1等級(Cavaliere di Gran Croce OMRIイタリア語)