1. 生涯と教育

ジョン・ポステルの幼少期から学生時代、そして初期のキャリアに至るまでの個人的な背景と学歴を時系列で記述する。

1.1. 初期生と学業

ポステルは1943年8月6日に生まれ、ロサンゼルス近郊のグレンデールとシャーマンオークスで育った。彼はヴァン・ナイズ高校に通い、成績は平凡であったとされている。その後、UCLAに進学し、1966年に工学の学士号、1968年に工学の修士号を取得した。さらに、1974年にはデイビッド・J・ファーバーを指導教官として、計算機科学の博士号(Ph.D.)を取得した。

1.2. 初期キャリア

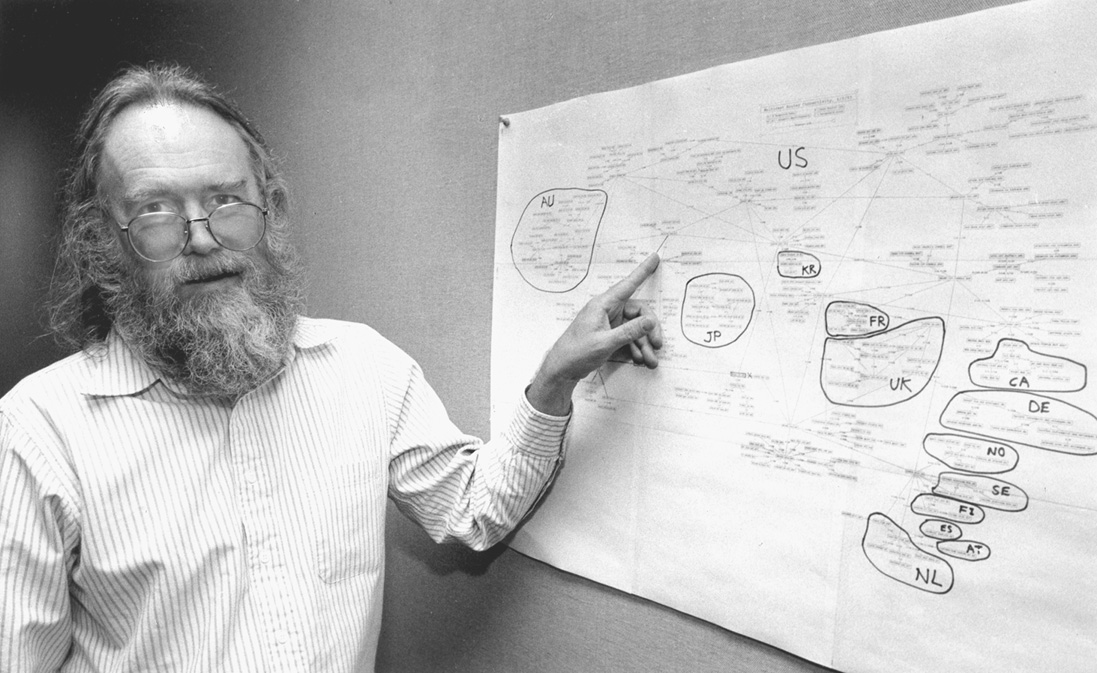

ポステルは1969年12月23日にUCLAで大学院研究エンジニアとして働き始め、ARPANETの初期の研究に携わった。彼はヴィントン・サーフやスティーブ・クロッカーとともに、ARPANETのプロトコルの大部分の実装に取り組んだ。

1973年8月24日にUCLAを離れ、MITREコーポレーションに入社した。そこで彼はエリザベス・J・フェインラーがSRIインターナショナルに設立したネットワーク情報センターを支援した。1977年3月には、南カリフォルニア大学情報科学研究所(ISI)に研究科学者として加わった。彼はISIのコンピュータネットワーク部門(第7部門)のディレクターを務めていたが、RFC編集者、IANA管理者、インターネットアーキテクチャ委員会(IAB)のメンバー、インターネットソサエティの設立メンバーおよび評議員、.usトップレベルドメインの長年の管理者、そしてロス・ネトス・ネットワークの管理など、多岐にわたる活動をパートタイムで引き受けていた。

2. インターネット開発への貢献

ポステルがインターネット開発に果たした最も重要な活動と業績を具体的に記述する。特に標準化と管理に焦点を当てる。

2.1. ARPANETと初期プロトコル開発

ポステルはUCLAでの初期の研究においてARPANETの開発に深く関与した。彼の主導により、ヴィントン・サーフとボブ・カーンは、ネットワーク間でデータを処理するための第2のプロトコルセット(現在のインターネットプロトコルスイート)を開発した。サーフは後にTCP/IP標準の主要な設計者の一人となった。このTCP/IPが機能する基盤として、「ポステルの法則」として知られる堅牢性原則が重要な役割を果たしている。

2.2. RFC編集者とインターネット標準化

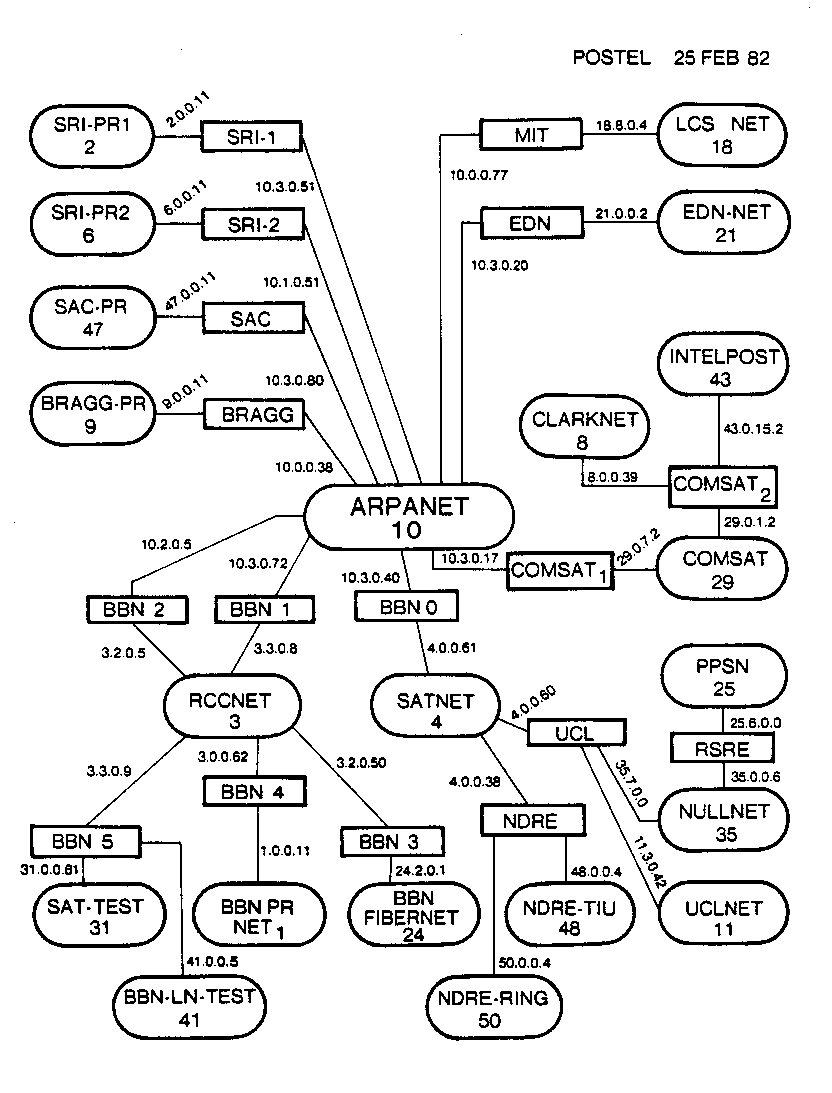

ポステルは1969年から死去するまで、RFC文書シリーズの編集者を務めた。彼はインターネットプロトコルスイートの基本プロトコルを定義するRFC 791(IP)、RFC 792(ICMP)、RFC 793(TCP)など、数多くの重要なRFCを執筆または編集した。また、RFC 2223「RFC著者への指示」も執筆している。

1982年から1984年にかけては、今日のDNSの基礎となったRFC 819、RFC 881、RFC 882、RFC 920を共著し、1995年にはRFC 1591も共著した。彼は生涯で20以上のRFCを執筆または共著し、RFC編集者としては数百ものRFCの公開に関与した。

2.3. IANA管理とドメインシステムへの貢献

ポステルはIANAの創設当初からその責任者を務め、インターネットの名前と番号の割り当てを一手に管理していた。彼の役割は、インターネットの安定した運用と成長において不可欠であった。彼はDNSの開発にも貢献し、特に.usトップレベルドメイン(TLD)の初期からの長年の管理者であった。また、彼はインターネットアーキテクチャボード(IAB)とその前身組織で長年にわたり務めた。彼はインターネットソサエティの最初のメンバーでもあり、その評議員会の一員でもあった。

2.4. DNSルートサーバテスト事件

1998年1月28日、ポステルは自らの権限で、インターネットの地域ルートネームサーバを運用する12社のうち8社に対し、サーバを再構成するよう電子メールで指示した。この指示により、ルートゾーンサーバは当時のSAICの子会社であったNetwork SolutionsのA.ROOT-SERVERS.NET(198.41.0.4)から、IANAのDNSROOT.IANA.ORG(198.32.1.98)へと変更された。

オペレーターはポステルの指示に従い、これによりインターネットの命名権限は、IANAと共に非政府系オペレーターと、NASA、国防総省、バリスティック研究室の4つの残りの米国政府系ルート間で分担されることになった。このテスト中にインターネットの利用が中断されることはなかったが、ポステルは当時の米国大統領科学顧問であったアイラ・マガジナーから「二度とインターネットでの仕事はできなくなるだろう」と脅され、テストを中止するよう命じられた。ポステルはこれに応じ、テストを終了した。

この事件から1週間以内に、米国NTIAは「インターネットの名前とアドレスの技術管理を改善するための提案」を発表した。これにはインターネットDNSルートゾーンの権限変更が含まれており、最終的には物議を醸しながらも、米国のインターネットに対する管理権限を強化することとなった。この出来事は、インターネットのガバナンスにおける権力と分散化の議論を強く反映するものであった。

3. 死去

1998年10月16日、ジョン・ポステルはロサンゼルスで心臓手術の合併症により55歳で死去した。彼は当時、弁膜症による心臓弁の交換手術からの回復期にあった。

4. 遺産と評価

ポステルのインターネット構築への貢献は、技術的および個人的な両面で非常に重要であり、彼の生涯と業績を追悼する内容は、ヴィントン・サーフによって書かれたRFC 2468「I Remember IANA」としてインターネットの核心的な技術文献の一部を形成している。また、ダニー・コーエンもRFC 2441「Working with Jon: Tribute delivered at UCLA, October 30, 1998」として追悼文を執筆している。

4.1. ポステルの法則

ポステルの最も有名な遺産の一つは、RFC 760に含まれる「ロバストネス原則」、通称「ポステルの法則」である。この原則は、「送信するものに関しては厳密に、受信するものに関しては寛容に」というものであり、RFC 1122では「受け入れるものには寛容に、送信するものには厳密に」と言い換えられている。

この原則は元々、ポステルがTCPを規定したRFC 793において、相互運用性を確保するためにTCPの実装が持つべき性質として要約された節から一般に知られるようになった。原文は次の通りである。

TCP implementations will follow a general principle of robustness: be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others.

この法則は、インターネット通信の堅牢性と柔軟性を確保するための設計思想として、その後のネットワークプロトコル設計に大きな影響を与えた。

4.2. 追悼と記念

ポステルの功績を称え、様々な記念活動が行われている。南カリフォルニア大学情報科学研究所には、彼の名を冠したポステルセンターが設立されている。また、インターネットソサエティは、データ通信コミュニティへの卓越した貢献を称える年次賞としてポステル賞を創設した。ポステル賞の最初の受賞者は、1999年に没後でポステル自身であった。この賞はヴィントン・サーフがインターネットソサエティの議長として創設し、RFC 2468で発表された。

2012年には、ポステルはインターネットの殿堂入りを果たした。2016年初頭には、チャンネル諸島のドメイン登録機関の建物が彼にちなんで「ポステル・ビルディング」と名付けられた。