1. 生涯

ジョヴァンニ・バッティスタ・ペルゴレージの短いながらも濃密な生涯は、彼の音楽的才能と病との闘いによって特徴づけられる。

1.1. 子供時代と教育

ペルゴレージは教皇領の一部であったアンコーナ県イェージで、本名をジョヴァンニ・バッティスタ・ドラギとして生まれた。彼の先祖はマルケ州ペルゴラの出身であったため、彼は一般的にその地名に由来する「ペルゴレージ」という愛称で呼ばれるようになった。幼い頃から音楽の才能を示し、イェージで地元の音楽家フランチェスコ・サンティに音楽を学んだ。1725年にはナポリに移り、ナポリ音楽院に入学。そこでガエターノ・グレコやフランチェスコ・フェオといった著名な師事のもとで研鑽を積んだ。彼は特にヴァイオリンの演奏に優れ、教師たちが感嘆するほどの即興演奏の腕前を持っていたという。

1.2. 初期活動とキャリア

1731年に音楽院を卒業した際、彼は卒業作品として2部構成のオラトリオ『La fenice sul rogo, o vero La morte di San Giuseppeラ・フェニーチェ・スル・ローゴ、オ・ヴェーロ・ラ・モルテ・ディ・サン・ジュゼッペイタリア語』(「炎上のフェニックス、あるいは聖ヨセフの死」)と、3幕構成の神聖劇『Li prodigi della divina grazia nella conversione e morte di san Guglielmo duca d'Aquitania』(「アキテーヌ公聖グリエルモの改心と死における神の恩寵の奇跡」)を発表し、ある程度の名声を得た。同年、初のオペラ・セリア『La Salustiaラ・サルスティアイタリア語』を初演するも、これは不評に終わった。

しかし、1732年にはナポリ語のテキストによるオペラ・ブッファ『Lo frate 'nnamoratoロ・フラーテ・ンナモラートイタリア語』(「妹に恋した兄」)を初演し、最初の成功を収めた。彼の短い生涯のほとんどは、スティリアーノ公フェルディナンド・コロンナやマッダローニ公ドメニコ・マルツィオ・カラファといった貴族のパトロンのために働くことに費やされた。1734年2月には、24歳という若さでナポリ市の礼拝堂楽長代理に就任した。

1.3. 主要作品活動

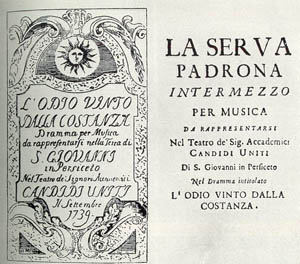

1733年8月28日、ナポリのサン・バルトロメオ劇場でオペラ・セリア『Il prigionier superboイル・プリジョニエール・スペルボイタリア語』(「誇り高き囚人」)を初演した。この作品自体は失敗に終わったものの、その幕間劇として作曲された2幕構成のオペラ・ブッファ『奥様女中』(La serva padronaラ・セルヴァ・パドローナイタリア語)が歴史的な大成功を収め、オペラの歴史に大きな変革をもたらした。この作品はそれ自体で非常に人気のある作品となった。

1735年1月には、オペラ・セリア『L'Olimpiade』をローマのトルディノーナ劇場で初演したが、これも失敗に終わり、彼はナポリに戻った。同年秋には、ナポリ語のテキストによる喜劇『Il Flaminioイル・フラミニオイタリア語』をナポリのテアトロ・ヌオーヴォで発表している。彼のオペラは『オリンピアーデ』を除いて全てナポリで初演された。

ペルゴレージはまた、宗教音楽も作曲した。これにはヘ長調のミサ曲や3つの『サルヴェ・レジナ』設定が含まれる。彼の最もよく知られた宗教作品は、ソプラノ、アルト、弦楽オーケストラ、通奏低音のために書かれた『スターバト・マーテル』(1736年)である。この作品は、毎年聖金曜日に聖母マリアを称える瞑想会を開催していた「悲しみの聖母騎士団」(Confraternita dei Cavalieri di San Luigi di Palazzoコンフラテルニタ・デイ・カヴァリエーリ・ディ・サン・ルイージ・ディ・パラッツォイタリア語)から委嘱された。ペルゴレージの作品は、1724年にアレッサンドロ・スカルラッティが作曲した『スターバト・マーテル』に取って代わったが、スカルラッティの作品はすでに「時代遅れ」と見なされており、いかに音楽の好みが急速に変化していたかを示している。この作品は古典的な構成を持ちながらも、冒頭部分ではペルゴレージがイタリア・バロックの「durezze e ligatureドゥレッツェ・エ・リガトゥーレイタリア語」様式、すなわち速い、結合的なバスラインの上に多数のサスペンションを特徴とする様式を習熟していることを示している。この作品はその後も人気を保ち、18世紀に最も頻繁に出版された音楽作品となり、ヨハン・ゼバスティアン・バッハを含む多くの作曲家によって編曲された。バッハはこれを非マリア崇敬のテキストに再オーケストレーションし、カンタータ『Tilge, Höchster, meine Sünden』(「至高者よ、我が罪を根絶やしにせよ」)BWV 1083として編曲している。

1.4. 健康悪化と死

1735年頃から、彼の持病である肺病(結核)が悪化し始めた。これにより宗教音楽の作曲に取り組むようになる。1736年2月には医師の勧めで療養のためナポリ近郊のポッツオーリにあるフランシスコ会修道院に移った。そこで彼は、残りの力を振り絞って『スターバト・マーテル』を書き上げた。その直後、1736年3月16日または17日に、わずか26歳という若さでこの世を去った。彼は翌日に修道院に埋葬された。

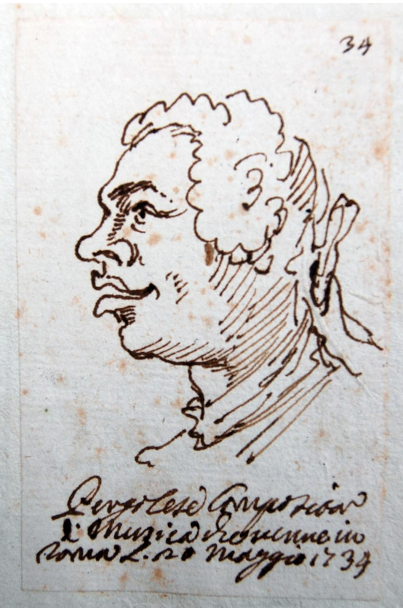

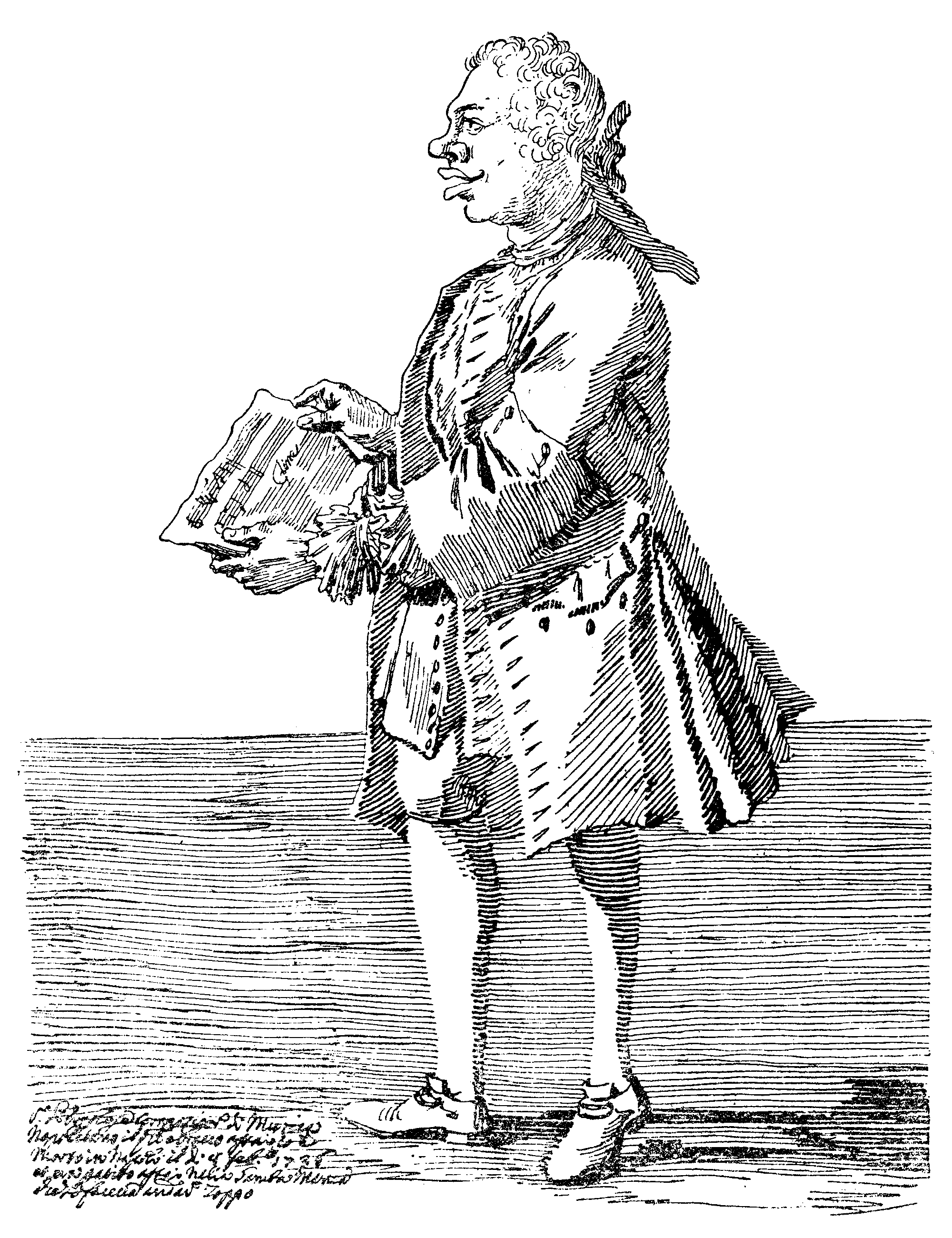

ピエル・レオーネ・ゲッツィによる2枚のカリカチュア・スケッチは、現存する唯一の真正な音楽家の肖像とされている。これらは、1734年5月20日にローマに来たペルゴレージを描いたもの(大英博物館所蔵)と、ナポリの音楽家ペルゴレージを描いたもの(バチカン図書館所蔵)である。後者のカリカチュアは前者から派生したものと見られる。これらのカリカチュアに描かれた顔の際立った特徴は、その後の理想化された肖像画とは大きく異なっている。特に、左足の著しい変形も描かれており、これはおそらく過去のポリオ(小児麻痺)の兆候であるとされている。

2. 音楽世界とスタイル

ペルゴレージの音楽は、その短命なキャリアにもかかわらず、音楽史における重要な転換点を示している。

2.1. ナポリ楽派とバロック音楽

ペルゴレージはナポリ楽派の重要な代表者であり、そのルーツはナポリにおける音楽教育と活動に深く根ざしている。彼は当時の主流であったバロック音楽の伝統を継承しつつも、その中で独自の表現を追求した。彼の作品には、バロック音楽の特徴である対位法的な厳密さと、情感豊かな旋律が融合している。特に『スターバト・マーテル』の冒頭部分に見られる「durezze e ligatureドゥレッツェ・エ・リガトゥーレイタリア語」様式は、イタリア・バロック音楽の洗練された技法を駆使したものである。

2.2. 古典派音楽への移行

ペルゴレージは、その革新的なスタイルによって、古典主義音楽の時代を開くのに貢献した作曲家の一人として評価されている。彼はオペラ・ブッファの初期の最も重要な作曲家の一人であり、その作品は荘重なバロック音楽様式から、より明快で軽快な古典派様式への転換期に位置づけられる。彼の音楽は、後のモーツァルトやロッシーニといった作曲家が発展させるオペラ・ブッファの基礎を築いた。

2.3. 音楽的特徴

ペルゴレージの音楽は、その明瞭さ、感情的な深み、そして特に声楽書法において傑出している。彼の作風は、壮大な構成力には欠けるという評価もあるが、それを補って余りあるメロディの滑らかさ、新鮮な美しさ、そして豊かな和声のニュアンスと繊細さが特徴である。特に声楽のテクスチャ(書法)からは光彩を感じることができる。彼の作品は、当時の聴衆の好みが急速に変化していた中で、その親しみやすさと直接的な感情表現によって広く受け入れられた。

3. 死後の名声と影響

ペルゴレージの生前の名声は、主にナポリとローマの音楽界に限られていたが、その死後、彼の名声は急速に拡大し、後世の音楽や文化に多大な影響を与えた。

3.1. 死後の名声の拡大と神話形成

歴史家で旅行家のチャールズ・バーニーが記したように、「彼の死が知られた瞬間から、イタリア全土が彼の作品を聴き、所有したいという強い願望を示した」。実際、彼の死後、ヨーロッパ中で彼の人生と作品を巡って生まれた神話は、音楽史において異例の現象である。モーツァルトも死後に同様の現象を経験することになる。19世紀には、詩人や芸術家たちが彼をロマンティックな光の中で再解釈した。彼の人生に関する具体的な情報が不足していたため、想像力豊かな逸話が数多く生まれ、彼の悲劇的な死が自然死ではなく、才能を妬む音楽家による毒殺であったという疑念さえ生じた。また、彼にはアポロン的な美しさと数多くの悲劇的な恋愛が帰属された。

3.2. ブフォン論争における役割

18世紀半ば、ペルゴレージの死から数年後の1752年に、彼の『奥様女中』がパリでイタリア喜劇オペラ一座によって上演されたことは、有名な「ブフォン論争」(Querelle des Bouffonsケレル・デ・ブフォンフランス語)を引き起こした。この論争は、ジャン=バティスト・リュリやジャン=フィリップ・ラモーのようなフランスのシリアス・オペラの擁護者と、新しいイタリア喜劇オペラの支持者との間で起こった。この2年間パリの音楽界を二分した論争において、ペルゴレージはイタリア様式の模範として持ち上げられた。特にジャン=ジャック・ルソーにとって、彼の音楽の新鮮さと優雅さは、フランスの抒情悲劇に対するイタリア・オペラの優位性を鮮やかに示すものであった。フランスの作曲家アンドレ・グレトリは、「ペルゴレージが生まれ、真実が知られた!」と述べた。

3.3. 作品の偽作と誤用

ペルゴレージの死後の並外れた名声のため、彼の作品目録は予測不能な運命をたどった。18世紀から19世紀にかけて、投機目的でナポリ楽派の音楽様式を持つあらゆる楽譜が彼の名で出版される慣行がヨーロッパ中に広まった。これにより、19世紀末までに彼の「非公式な」作品目録には500以上の作品が掲載されるに至った。現代の研究では、ペルゴレージの真作とされる作品は50曲未満にまで減少し、そのうち確実なものとされるのはわずか28曲である。『ニューグローヴ世界音楽大事典』第2版によると、全集に掲載された148曲中、真正のペルゴレージの作品と確認されるのはわずか30曲のみである。

最もよく知られた作品の中にも、例えばヘ短調の『サルヴェ・レジナ』のように、帰属に深刻な疑念が残るものがある。多くの楽譜や録音は、これらの作品の作者に関する不確実性を永続させ、明らかに他の作曲家によって制作された作品を彼の名で出版し続けている。例としては、歌曲『もし貴方が私を愛してくれて』(19世紀後半に音楽学者アレッサンドロ・パリゾッティが作曲し、自身のバロック・アリア集にペルゴレージの名で収録したもの)や『ニーナ』(ヴィンチェンツォ・レグレンツィオ・チアンピ作とされる)、あるいはニ長調の『マニフィカト』(彼の師フランチェスコ・ドゥランテ作曲)などが挙げられる。

ペルゴレージ作品の目録を特徴づける極度の不確実性の状況は、イーゴリ・ストラヴィンスキーのバレエ音楽『プルチネルラ』のケースで容易に説明できる。1920年にイェージ出身の作曲家の様式へのオマージュとして作曲されたこの作品について、最新の音楽批評は、使用された21曲のうち、実に11曲が他の作曲家(主にドメニコ・ガッロ)に帰属されるべきであり、2曲は帰属が疑わしく、ペルゴレージに帰属できるのはわずか8曲(そのほとんどが彼のオペラから採られたもの)であることを確立している。

3.4. 後世の音楽への影響

ペルゴレージは、その革新的な音楽スタイルを通じて、後世の多くの作曲家に影響を与えた。特に彼のオペラ・ブッファは、モーツァルトやロッシーニといった作曲家が発展させる喜劇オペラの基礎を築いた。また、彼の『スターバト・マーテル』は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハによってカンタータとして編曲されるなど、その音楽的価値は高く評価された。

20世紀前半には、イーゴリ・ストラヴィンスキーがペルゴレージの作品(後年の研究でペルゴレージ以外の作曲家の曲が多く含まれていることが判明)の中から数曲を選び、和音などに変更を加えてバレエ音楽『プルチネルラ』を制作した。形を変えながらもペルゴレージの作品が新古典主義音楽の幕開けを告げたことは、音楽史において興味深い出来事である。

4. 作品一覧

ペルゴレージの作品は、マーヴィン・ペイマーが1977年に作成した標準目録によって整理されており、各項目には固有のP番号が付与されている。例えば、よく知られた『スターバト・マーテル』はP.77である。

4.1. オペラ

- 『La Salustiaラ・サルスティアイタリア語』(「サルスティア」) - 1732年1月、ナポリ、サン・バルトロメオ劇場で初演。テキストはアポストロ・ゼーノの『アレッサンドロ・セヴェーロ』に基づくセバスティアーノ・モレッリの可能性。彼の最初のオペラ・セリア。

- 『Lo frate 'nnamoratoロ・フラーテ・ンナモラートイタリア語』(「妹に恋した兄」) - 1732年9月27日、ナポリ、フィオレンティーニ劇場で初演。喜劇(commedia musicareコメディア・ムジカーレイタリア語)。

- 『Il prigionier superboイル・プリジョニエール・スペルボイタリア語』(「誇り高き囚人」) - 1733年8月28日、ナポリ、サン・バルトロメオ劇場で初演。オペラ・セリア。

- 『奥様女中』(La serva padronaラ・セルヴァ・パドローナイタリア語) - 1733年8月28日。上記の『誇り高き囚人』の幕間劇(intermezzoインテルメッツォイタリア語)。

- 『Adriano in Siriaアドリアーノ・イン・シリアイタリア語』(「シリアのハドリアヌス」) - 1734年10月25日、ナポリ、サン・バルトロメオ劇場で初演。オペラ・セリア。

- 『Livietta e Tracolloリヴィエッタ・エ・トラコッロイタリア語』(「リヴィエッタとトラコッロ」) - 1734年。上記の『シリアのハドリアヌス』の幕間劇。

- 『L'Olimpiade』(「オリンピアーデ」) - 1735年1月、ローマ、トルディノーナ劇場で初演。オペラ・セリア。

- 『Il Flaminioイル・フラミニオイタリア語』(「フラミニオ」) - 1735年秋、ナポリ、テアトロ・ヌオーヴォで初演。喜劇。

4.2. 宗教音楽

- 『Antifona "In caelestibus regnis"アンティフォナ「イン・カエレスティブス・レグニス」イタリア語』(「天上の王国にて」) - 1731年

- 『Confitebor tibi Domineコンフィテボール・ティビ・ドミネイタリア語』(詩篇111篇)ハ長調 - 1732年。ソプラノ、アルト、合唱、弦楽、通奏低音のための。

- 『Dixit Dominusディクシット・ドミヌスイタリア語』(詩篇110篇) - 1732年。ソプラノ、バス、2つの合唱、2つのオーケストラのための。

- 『Laudate pueri Dominumラウダーテ・プエリ・ドミヌムイタリア語』(詩篇113篇)ニ長調 - 1734年。ソプラノ、メゾソプラノ、合唱、オーケストラのための。

- ミサ曲 ニ長調 - 1732年。

- ミサ曲 ヘ長調「サン・エミディオ」(Missa romanaミッサ・ロマーナイタリア語) - 1732年。ソプラノ、アルト、2つの合唱、2つのオーケストラ、通奏低音のための。

- オラトリオ『La fenice sul rogo, o vero La morte di San Giuseppeラ・フェニーチェ・スル・ローゴ、オ・ヴェーロ・ラ・モルテ・ディ・サン・ジュゼッペイタリア語』(「炎上のフェニックス、あるいは聖ヨセフの死」) - 1731年、ナポリ、ジローラミニ教会前庭。

- 神聖劇『Li prodigi della divina grazia nella conversione e morte de san Guglielmo d'Aquitania』(「アキテーヌ公聖グリエルモの改心と死における神の恩寵の奇跡」) - 1731年、ナポリ、サンタンニェッロ・マッジョーレ修道院。

- 『Salve reginaサルヴェ・レジナイタリア語』(「サルヴェ・レジナ」)イ短調 - 1731年。ソプラノ、弦楽、通奏低音のための。

- 『Salve reginaサルヴェ・レジナイタリア語』(「サルヴェ・レジナ」)ハ短調 - 1735年。ソプラノ、弦楽、通奏低音のための。

- 『Salve reginaサルヴェ・レジナイタリア語』(「サルヴェ・レジナ」)ヘ短調 - 1736年。アルト、弦楽、通奏低音のための(ハ短調版からの編曲)。

- 『Stabat Mater』(Stabat Materスターバト・マーテルイタリア語)ヘ短調 - 1735年作曲、1736年ナポリで初演。

4.3. 器楽曲

- シンフォニア 変ロ長調

- シンフォニア ニ長調

- シンフォニア ヘ長調

- シンフォニア ト長調 P.35

- シンフォニア ト短調 P.24c

- フルート協奏曲 ト長調 P.33(帰属に非常に疑義あり)

- フルートと2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ長調

- フルートと2つのヴァイオリンのための協奏曲 ト長調

- 2つのチェンバロとオーケストラのための協奏曲

- ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調

- チェンバロ・ソナタ イ長調 P.1

- チェンバロ・ソナタ ニ長調

- オルガン・ソナタ ヘ長調

- オルガン・ソナタ ト長調

- トリオ・ソナタ ト長調 P.12

- トリオ・ソナタ ト短調

- ヴァイオリンとピアノのためのアンダンティーノ(詳細不明)

- ヴァイオリン・ソナタ ト長調

- 2つのヴァイオリンのためのソナタ第1番 ト長調

- チェロと通奏低音のためのシンフォニア ヘ長調

4.4. 偽作・疑作

ペルゴレージは生前の成功は限られたものであったが、没後に人気が上昇した結果、偽作が大量に出回ることになった。多数の作品が誤って彼の作曲とされ、その混乱は1939年から1942年にかけて出版された「作品全集」にまで及んでいる。『ニューグローヴ世界音楽大事典』第2版によると、全集に掲載された148曲中、真正のペルゴレージの作品と確認されるのはわずか30曲のみである。偽作・疑作の中でも特に有名な作品に以下のものがある。

- 歌曲『ニーナ』(ヴィンチェンツィオ・レグレンツィオ・チアンピ作とされる)

- 歌曲『もし貴方が私を愛してくれて』(アレッサンドロ・パリゾッティ作)

- フルート協奏曲(第1番ト長調、第2番ニ長調)

- 合奏協奏曲『コンチェルト・アルモニコ』全6曲(ウニコ・ヴィルヘルム・ファン・ヴァッセナール作)

- 『ミゼレーレ』ハ短調(偽作とされる)

- 『マニフィカト』ハ長調(偽作)

- インテルメッゾ『Il maestro di musicaイル・マエストロ・ディ・ムージカイタリア語』(「音楽の先生」)(ピエトロ・アウレッタの作品を主とするパスティッチョ)

- その他、トリオ・ソナタやチェンバロ練習曲など

5. 大衆メディアでの作品

ペルゴレージの音楽は、映画やドキュメンタリーなど様々な大衆メディアで使用され、その普遍的な魅力が再認識されている。

- 映画『カストラート』(1994年)では、彼の『サルヴェ・レジナ』が際立った演奏としてフィーチャーされており、ファリネッリが『スターバト・マーテル・ドロローサ』を唯一の二重唱で歌唱する場面がある。

- 映画『モントリオールのジーザス』(1989年)のサウンドトラックには、ペルゴレージの『スターバト・マーテル』の冒頭と最終部分が使用された。

- 映画『スミラの雪の感覚』(1997年)のサウンドトラックには、『スターバト・マーテル』の第5部分(「Quis est homoクイス・エスト・ホモラテン語」)が使用された。

- 映画『アマデウス』(1984年)とアンドレイ・タルコフスキー監督の映画『鏡』(1975年)にも、『スターバト・マーテル』の最終部分が使用されている。

- オーストラリアの監督ポール・コックスによる映画『カクタス』(1986年)のサウンドトラックにも、ペルゴレージの『スターバト・マーテル』が使用されている。

- 2016年のグロリア・ヴァンダービルトとアンダーソン・クーパーに関するドキュメンタリー『Nothing Left Unsaidナッシング・レフト・アンセッド英語』では、ペルゴレージの『スターバト・マーテル』の最終楽章(「Quando Corpus / Amenクアンド・コルプス/アメンラテン語」)が使用された。

6. 評価

ペルゴレージは、その短命な生涯にもかかわらず、音楽史において極めて重要な足跡を残した作曲家である。彼の作品は、バロック音楽の荘厳さから、より軽快で感情豊かな古典派音楽への移行期を象徴している。特にオペラ・ブッファの発展における彼の貢献は計り知れない。彼の代表作である幕間劇『奥様女中』は、その後のオペラのあり方を大きく変え、ジャン=ジャック・ルソーをはじめとする多くの芸術家や思想家に影響を与えた「ブフォン論争」の中心となった。

彼の音楽は、メロディの滑らかさ、新鮮な美しさ、豊かな和声のニュアンス、そして繊細さによって特徴づけられる。特に声楽のテクスチャは光彩を放っており、聴衆に直接語りかけるような魅力を持つ。一方で、壮大な構成力には欠けるという評価もあるが、それは彼の作品が持つ親しみやすさと直接的な感情表現によって補われている。

死後、彼の名声は急速に拡大し、多くの偽作が彼の名で出回るという異例の現象も生じたが、これは彼の音楽がいかに広く求められ、愛されたかの証左でもある。現代の研究によって真作の数は限定されたものの、『スターバト・マーテル』のような傑作は、時代を超えて演奏され続け、ヨハン・ゼバスティアン・バッハやイーゴリ・ストラヴィンスキーといった後世の偉大な作曲家たちにも影響を与えている。ペルゴレージは、その革新性と普遍的な美しさによって、音楽史における不朽の存在として評価されている。