1. 前半生

ジョージ・イーストマンの幼少期は、家族の経済的な困難と、写真技術への関心という二つの側面によって特徴づけられる。

1.1. 出生と家族

イーストマンは1854年7月12日、ニューヨーク州ウォータービルにある、両親が1849年に購入した10 acreの農場で、ジョージ・ワシントン・イーストマンとマリア・イーストマン(旧姓キルバーン)夫妻の末っ子として生まれた。彼にはエレン・マリアとケイティという2人の姉がいた。

1840年代初頭、彼の父はニューヨーク州ロチェスターでイーストマン商業専門学校を設立していた。ロチェスターは当時、急速な産業化によってアメリカで最初の「ブームタウン」の一つとなっていた。しかし、学校経営だけでは生活が厳しく、父はロチェスターとウォータービルを行き来する二重生活を余儀なくされていた。1860年、父の健康状態が悪化し始めたため、一家は農場を諦めてロチェスターに移住した。1862年4月27日、父は脳疾患により死去した。家族が生活し、ジョージが学校に通い続けられるよう、彼の母は下宿人を受け入れるようになった。

2番目の姉であるケイティは幼少期にポリオに罹患し、ジョージが15歳だった1870年後半に若くして亡くなった。このため、若きジョージは早くに学校を辞め、家族を支えるために働き始めた。イーストマンは写真事業で成功を収め始めると、彼を育てるために苦労した母に恩返しすることを誓った。

1.2. 幼少期と教育

イーストマンはほとんど独学で学んだが、8歳以降はロチェスターの私立学校に通った。しかし、姉の死と家族の経済的困難により、14歳で高校を中退し、家族を支えるために働き始めた。彼の初期の職業経験には、保険会社の事務員としての週3 USDの給与での勤務や、ロチェスター銀行での年800 USDの給与での勤務が含まれる。

1.3. 初期のキャリア

1870年代に銀行員として働いていたイーストマンは、写真に興味を持つようになった。1874年、彼は写真に魅了されたが、当時の写真はガラス板に感光乳剤を塗布し、それが乾く前に撮影を行うという複雑なプロセスを要した。彼はジョージ・モンローとジョージ・セルデンから写真のレッスンを受けた後、1879年に乾板をコーティングする機械を開発した。これは3年間の実験の末に完成し、イギリスとアメリカで特許を取得した。1880年には写真事業を開始した。

2. 事業と革新

ジョージ・イーストマンは、写真技術の民主化と産業の確立において中心的な役割を果たした。彼の革新は、写真を一般大衆の手に届くものに変え、今日の写真・映画産業の基盤を築いた。

2.1. 写真への関心と初期の実験

イーストマンは1874年に写真に深い関心を持つようになり、当時の複雑な湿板写真のプロセスに代わる、より簡便な方法を模索し始めた。彼は3年間の実験を経て、ガラス板に感光乳剤を塗布する機械を開発し、1879年に特許を取得した。この乾板技術は、写真撮影をより手軽なものにする第一歩となった。1880年にはこの技術を基に写真事業を開始した。

1884年には、写真の基材をガラスから乳剤を塗布したロール紙に置き換える特許を取得した。これは後のロールフィルム開発に向けた重要な進展だった。

2.2. コダックの設立

1881年、イーストマンはヘンリー・ストロングと共にイーストマン・ドライプレート社を設立した。ストロングが社長を務め、イーストマンは会計を担当し、ほとんどの経営業務を担った。同時期に、彼は乾板に完全に取って代わる柔軟なフィルムロールの開発実験を開始した。1885年にはフィルムロールの特許を取得し、その後はロールフィルムを使用するカメラの開発に注力した。

1888年、彼は自身が作り出した「コダック」という言葉を冠したコダックカメラの特許を取得し、発売した。このカメラは100枚撮りのロールフィルムが装填された状態で販売された。全ての撮影が終わると、写真家はカメラをロチェスターのイーストマン社に郵送し、10 USDを支払った。同社はフィルムを現像し、各露光のプリントを作成し、別のフィルムロールをカメラに装填して、カメラとプリントを写真家に返送した。

フィルム現像の難しいプロセスから写真撮影を切り離すというこの革新的なシステムは、アマチュア写真家にとってかつてないほど写真撮影を身近なものにし、カメラはすぐに大衆に人気を博した。1888年8月までに、イーストマンは注文に応じるのに苦労し、彼と従業員はすぐに他のいくつかのカメラの開発に着手した。急速に成長していたイーストマン・ドライプレート社は、1889年にイーストマン社に再編され、1892年にはイーストマン・コダック社として法人化された。

2.3. ロールフィルムとコダックカメラの発明

イーストマンは、写真の基材をガラスから柔軟なフィルムロールに置き換えるという画期的なアイデアを追求した。1884年には感光乳剤を塗布したロール紙に関する特許を取得し、これが後のロールフィルムの基礎となった。1885年には実際に使用可能なフィルムロールの特許を取得し、続いてそのフィルムを使用するカメラの開発に注力した。

1888年9月4日、彼は「コダック」の商標を登録し、世界初のロールフィルムカメラである「No.1コダック」を発売した。このカメラは、当時としては画期的な100枚撮りフィルムを内蔵しており、ユーザーは撮影後にコダック社に送り返すだけで現像と再装填が行われるというサービスを提供した。

さらに1889年には、化学者ヘンリー・ライヒェンバッハと共に、初のニトロセルロースフィルムの製造プロセスに関する特許を取得した。この透明で柔軟なフィルムは、写真だけでなく、後に発展する映画産業にとっても不可欠な要素となった。

2.4. 「ボタンを押すだけで、あとはお任せ」スローガン

イーストマンは、写真撮影を大衆に普及させるためのマーケティング戦略にも長けていた。彼は「あなたがシャッターを押しさえすれば、後は我々がやります(You press the button, we do the rest英語)」という有名なスローガンを考案した。このフレーズは瞬く間に広まり、写真撮影の敷居を大きく下げた。

このスローガンは、当時の写真撮影が専門的な知識と技術を要する複雑な作業であったのに対し、コダックのシステムがいかに簡単であるかを明確に伝えた。ユーザーはただシャッターボタンを押すだけで、フィルムの現像やプリント作成といった面倒な作業は全てコダック社が代行するという手軽さが強調され、これにより写真撮影は一般の人々にとって身近な娯楽へと変化した。このスローガンは社会の関心を引き、ギルバート&サリヴァンのオペレッタ『ユートピア国株式会社』でも引用されるほど、広く認識された。

2.5. フィルム産業の成長とコダックの支配

イーストマンは、会社の収益の大部分がカメラの販売ではなく、追加のフィルムロールの販売からもたらされることを認識し、フィルム生産に注力した。高品質で手頃な価格のフィルムをあらゆるカメラメーカーに提供することで、コダックは競合他社を事実上のビジネスパートナーに変えることに成功した。

コダックは特許と買収を通じてフィルムの独占を追求し、急速な成長を遂げた。1896年までに、コダックは国際的にフィルムストックの主要サプライヤーとなり、1915年までにはロチェスターで最大の雇用主となり、8,000人以上の従業員と年間1570.00 万 USDの収益を上げていた。イーストマンの死後間もない1934年には、コダックは23,000人を雇用していた。

フィルムの最大の市場の一つは、台頭する映画産業となった。トーマス・エジソンや他の映画製作者が1908年にモーション・ピクチャー・パテンツ・カンパニーを結成した際、イーストマンはコダックが映画産業への唯一のフィルムサプライヤーとなるよう交渉した。彼の独占的な行動は連邦政府の注目を集め、1911年にはコダックに対する反トラスト調査が開始された。これは、独占契約、競合他社の買収、価格固定化を理由とするものであった。その結果、1913年にはコダックに対する訴訟が起こされ、1921年の最終判決では、コダックに価格固定化の停止と多くの事業売却が命じられた。

コダックの成長は、ブローニーカメラ(子供向けに販売された)を含む、フィルムとカメラの新たな革新によって20世紀を通じて維持された。イーストマンは1904年にカラー写真に興味を持ち、その後10年間、カラーフィルム生産の実験に資金を提供した。その結果、ジョン・キャップスタフによって作成された製品は、コダクロームと名付けられた二色プロセスであった。後に、1935年には、より有名な第二のコダクローム、初の市販されたインテグラル・トリパック・フィルムがコダックから発売された。第一次世界大戦中、イーストマンは航空偵察のためのパイロットを訓練するためにロチェスターに写真学校を設立した。

2.6. 労働者の福利厚生策

イーストマンは、労働組合活動が活発化する時代において、労働者の要求を先取りすることで組合運動に対抗しようと努めた。この目的のために、彼は多くの労働者福利厚生プログラムを実施した。これには、1910年の労働者災害補償保険を提供する福祉基金の導入や、1912年の全従業員を対象とした利益分配制度が含まれる。これらの施策は、従業員の満足度を高め、労働争議を未然に防ぐことを目的としていた。

3. 慈善活動と社会貢献

ジョージ・イーストマンは、その莫大な富を社会貢献のために惜しみなく投じた、アメリカ史における主要な慈善家の一人である。彼の寄付は、教育、文化、医療、都市改革、さらには暦の改革といった多岐にわたる分野に及び、その影響は今日まで続いている。

3.1. 慈善哲学と寄付規模

イーストマンは生涯を通じて、様々な組織に総額で1.00 億 USD以上を寄付した。これは彼の生前、アメリカ合衆国における主要な慈善家の一人となるほどの規模であり、1932年のイーストマンの死当時の価値で換算すると、2022年の20.00 億 USD以上に相当する。彼は匿名での寄付を好み、「スミス氏」という偽名で寄付を行うことが多かった。これは、彼が公的な名声を嫌い、自身のイメージを厳しく管理しようとした姿勢の表れである。

3.2. 教育分野への貢献

イーストマンの慈善活動の最大の受領者の一つは、ロチェスター大学とマサチューセッツ工科大学(MIT)であった。彼はこれらの機関のプログラムと施設の構築のために多額の寄付を行った。

1918年には、ロチェスター大学にイーストマン音楽学校の設立資金を寄付し、1921年には同大学に医学歯学部を設立するための資金を提供した。また、ロチェスター工科大学(RIT)にも多大な支援を行った。MITに対しては、チャールズ川沿いの第二キャンパスに複数の建物を建設するための資金を提供し、このキャンパスは1916年に開校した。

さらに、彼はアメリカ南部にある二つの歴史的黒人大学、タスキーギ大学とハンプトン大学にも多額の寄付を行い、彼の時代においてこれらの大学への最大の寄付者となった。1929年にはオックスフォード大学にジョージ・イーストマン客員教授職を設立し、毎年、最高の栄誉を持つアメリカ人学者を招聘することとした。

3.3. 文化機関の設立

イーストマンは、文化芸術の振興にも深く関与した。1922年にはロチェスター・フィルハーモニック管弦楽団を設立し、初代音楽監督としてアルバート・コーツを招聘した。

1922年9月4日、彼はロチェスターにイーストマン劇場を開設した。この劇場には、彼の母の記憶に捧げられた室内楽ホール「キルバーン劇場」が含まれていた。イーストマン・ハウスの庭には、母の幼少期の家から移植されたバラの木が手入れされており、母への深い愛情と敬意が示されている。

3.4. 医療・保健分野への貢献

イーストマンは公衆衛生、特に歯科医療の改善に強い関心を持っていた。1915年にはロチェスターにイーストマン歯科診療所(Eastman Dental Dispensary)の設立資金を提供した。

1926年には、ロイヤル・フリー・ホスピタルの会長であったジョージ・リデル男爵からの要請を受け、ロンドンに歯科診療所を設立するために20.00 万 GBPを寄付した。このUCLイーストマン歯科研究所は1931年11月20日に開院し、当時の保健大臣であったネヴィル・チェンバレンや駐英アメリカ大使も式典に出席した。この診療所はロンドン中心部の恵まれない子供たちに歯科医療を提供することに尽力し、現在ではユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの一部となっている。

さらに1929年には、スウェーデンのストックホルムに子供向けの歯科診療所であるイーストマンインスティテュート(Eastmaninstitutet)の設立にも資金を提供し、これは1937年に開院した。また、ローマ、パリ、ブリュッセルなどヨーロッパの他の都市にも同様の歯科診療施設を設立した。

3.5. 都市研究と行政改革支援

イーストマンは地方自治体の改善にも関心を持ち、その改革を支援した。1915年にはロチェスターに地方自治研究局(Bureau of Municipal Research)を設立した。この機関は、情報収集を行い、政府の政策提言を行うことを目的としていた。後に政府研究センター(Center for Governmental Research)と改称されたこの機関は、現在もその使命を継続している。

1924年には、イーストマンと地方自治研究局は、ロチェスターの政府をシティ・マネージャー制に変更するための住民投票を支持し、これは可決された。

3.6. 暦改革運動への支持

1920年代、イーストマンは暦の改革運動に深く関与し、モーゼス・B・コッツワースが開発した13ヶ月制の国際固定暦を支持した。1925年1月17日、イーストマンはコッツワースを自身の邸宅に招き、この暦システムへの関心を示した。彼は当初、1年間コッツワースを秘密裏に資金援助した後、公然と彼と13ヶ月制計画を支持するようになった。

イーストマンは新しい世界暦のためのキャンペーンの計画と資金調達において主要な役割を担い、また国際連盟の要請によりアメリカ合衆国の暦簡素化国家委員会の委員長も務めた。イーストマンは自身の死までコッツワースのキャンペーンを支援し続けた。

彼は13ヶ月制を推進するためにいくつかの記事を執筆した。これには、『サイエンティフィック・アメリカン』誌に掲載された「暦改善の問題点(Problems of Calendar Improvement)」や、『ネーションズ・ビジネス』誌に掲載された「ビジネス界における暦改革の重要性(The Importance of Calendar Reform to the Business World)」などがある。コダック社は1928年からこの暦を事業の会計に導入し、1989年まで使用し続けた。1931年には国際連盟で会議が開催されたものの、イーストマンの死と第二次世界大戦の勃発による緊迫した情勢のため、この暦は検討から外された。

4. 私生活

ジョージ・イーストマンの私生活は、生涯独身であったこと、家族、特に母親との深い絆、そして個人的な趣味や人間関係によって特徴づけられる。

4.1. 家族関係と人間関係

イーストマンは生涯結婚しなかった。彼は母親のマリア、そして姉のエレン・マリアとその家族と非常に親密な関係を築いていた。特に母親との関係は深く、彼女の死は彼にとって大きな衝撃であった。彼は後に「母が死んだとき、一日中泣いた。死にたい衝動を抑えられなかった」と述べている。母親はイーストマンからの贈り物を受け取ることに抵抗があったため、彼は生前に十分な親孝行ができなかったと感じていた。そのため、彼は母親の死後も彼女を称え続けた。1922年9月4日には、ロチェスターにイーストマン劇場を開設し、その中には母親の旧姓にちなんで名付けられた室内楽ホール「キルバーン劇場」を設けた。また、彼の邸宅であるイーストマン・ハウスには、母親の幼少期の家から移植したバラの木が手入れされていた。

彼はビジネスパートナーであるジョージ・ディックマンの妻で、歌手のジョセフィン・ディックマンと長年にわたるプラトニックな関係を築いた。特に1907年に母親が亡くなってからは、ジョセフィンとの親密さが増した。

4.2. 趣味と関心事

イーストマンは熱心な旅行家であり、音楽や社交的な集まりを楽しみ、ピアノ演奏に情熱を傾けた。これらの個人的な関心事は、彼の慈善活動にも影響を与え、イーストマン音楽学校やロチェスター・フィルハーモニック管弦楽団の設立へと繋がった。

4.3. 独身生活

イーストマンは生涯独身を貫いた。彼の人生は、仕事への没頭と慈善活動に捧げられ、個人的な関係よりも社会への貢献を優先する生き方を選んだ。彼が独身であったことは、彼の研究と事業、そして広範な慈善活動に専念するための選択であったとも考えられる。

5. 晩年と死

ジョージ・イーストマンの晩年は、経営からの引退、病気との闘い、そして自らの選択による死という、劇的な変化に満ちていた。

5.1. 経営の一線からの引退

1925年、イーストマンはコダック社の日常的な経営から身を引き、社長職を正式に引退した。しかし、彼は死の時まで取締役会長として会社との関わりを維持し、特に研究開発部門の発展に貢献した。

彼はまた、従業員の福利厚生の充実にも尽力した。1911年にはコダックの従業員に金融サービスを提供するためのイーストマン貯蓄貸付組合を設立した。この機関は後にESL連邦信用組合として再認可された。

5.2. 病気と自殺

イーストマンの晩年の2年間は、脊椎の疾患による激しい痛みに苦しんだ。彼は立つことが困難になり、歩行もゆっくりとしたすり足になった。現代医学では、この症状は外傷や加齢による椎間板ヘルニアが神経根を圧迫するか、椎骨の石灰化による腰部脊柱管狭窄症のような変性疾患と診断される可能性がある。彼の母親も最晩年の2年間は車椅子を使用しており、同様の脊椎疾患を患っていた可能性も考えられるが、母親の病歴には子宮癌の手術が成功したことのみが記録されており、詳細は不明である。

いずれにしても、イーストマンは母親が苦しむ姿を目にしており、自身の痛みと身体の衰えが増すにつれて、ますますうつ病に陥っていった。彼は老年痴呆やその他の老齢による衰弱性疾患への恐怖が、彼の行動の一因であったと指摘する歴史家もいる。

1932年3月14日、イーストマンは自邸で心臓に一発の銃弾を撃ち込み、自ら命を絶った。彼の遺書には「友よ、私の仕事は終わった。なぜ待つのか?(To my friends, my work is done - Why wait? GE.英語)」と記されていた。

5.3. 葬儀と遺産

イーストマンの葬儀はロチェスターの聖ポール英国聖公会教会で執り行われ、彼の棺はシャルル・グノーの「ローマ行進曲」に合わせて運び出された。彼の遺体は、彼が設立した会社の敷地内、現在のイーストマン・ビジネス・パークに埋葬された。

ロチェスター・セキュリティ・トラスト社がイーストマンの遺産の執行者を務めた。彼の全遺産はロチェスター大学に遺贈された。

6. 遺産と評価

ジョージ・イーストマンの遺産は、写真と映画産業への計り知れない影響、広範な慈善活動、そして彼の複雑な人物像に及ぶ。

6.1. 大衆的イメージと伝記

イーストマンは公的な名声を嫌い、自身のイメージを厳しく管理しようと努めた。彼はインタビューでの情報共有に消極的であり、複数回にわたってイーストマン自身とコダック社は、伝記作家が彼の記録に完全にアクセスすることを妨げた。しかし、彼の決定的な伝記は1996年に最終的に出版された。

6.2. 名誉と記念

イーストマンは、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにおいて、映画部門で2つの星を持つ唯一の人物である。一つはハリウッド大通り6800番地の北側に、もう一つはヴァイン・ストリート1700番地の西側に位置している。どちらも、映画産業の標準となった臭化銀紙を開発したという同じ功績を称えている。

ロチェスター大学のリバーキャンパスにあるイーストマン・クアドラングルは、イーストマンにちなんで名付けられた。ロチェスター工科大学には、彼の支援と多額の寄付を称えて、彼に捧げられた建物がある。MITにはイーストマンが資金を提供した建物の一つに彼のレリーフが設置されており、学生たちは幸運を願ってその鼻を擦るという言い伝えがある。

イーストマンがロチェスターのイースト・アベニュー900番地に建てた邸宅は、彼が友人を招いて夕食会を開いたり、私的な音楽コンサートを開催したりした場所である。彼の死後数十年間、ロチェスター大学が様々な目的でこの邸宅を使用していた。1949年には、ジョージ・イーストマン博物館として改装され、国際写真映画博物館として再開された。この邸宅はアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されている。

イーストマンの少年時代の家は破壊を免れた。彼の幼少期の状態に復元され、ジェネシー・カントリー・ビレッジ・アンド・ミュージアムに展示されている。

1930年にはアメリカ化学者協会ゴールドメダルを授与された。1934年には、コダック・パーク(現在のイーストマン・ビジネス・パーク)にジョージ・イーストマン記念碑が除幕された。

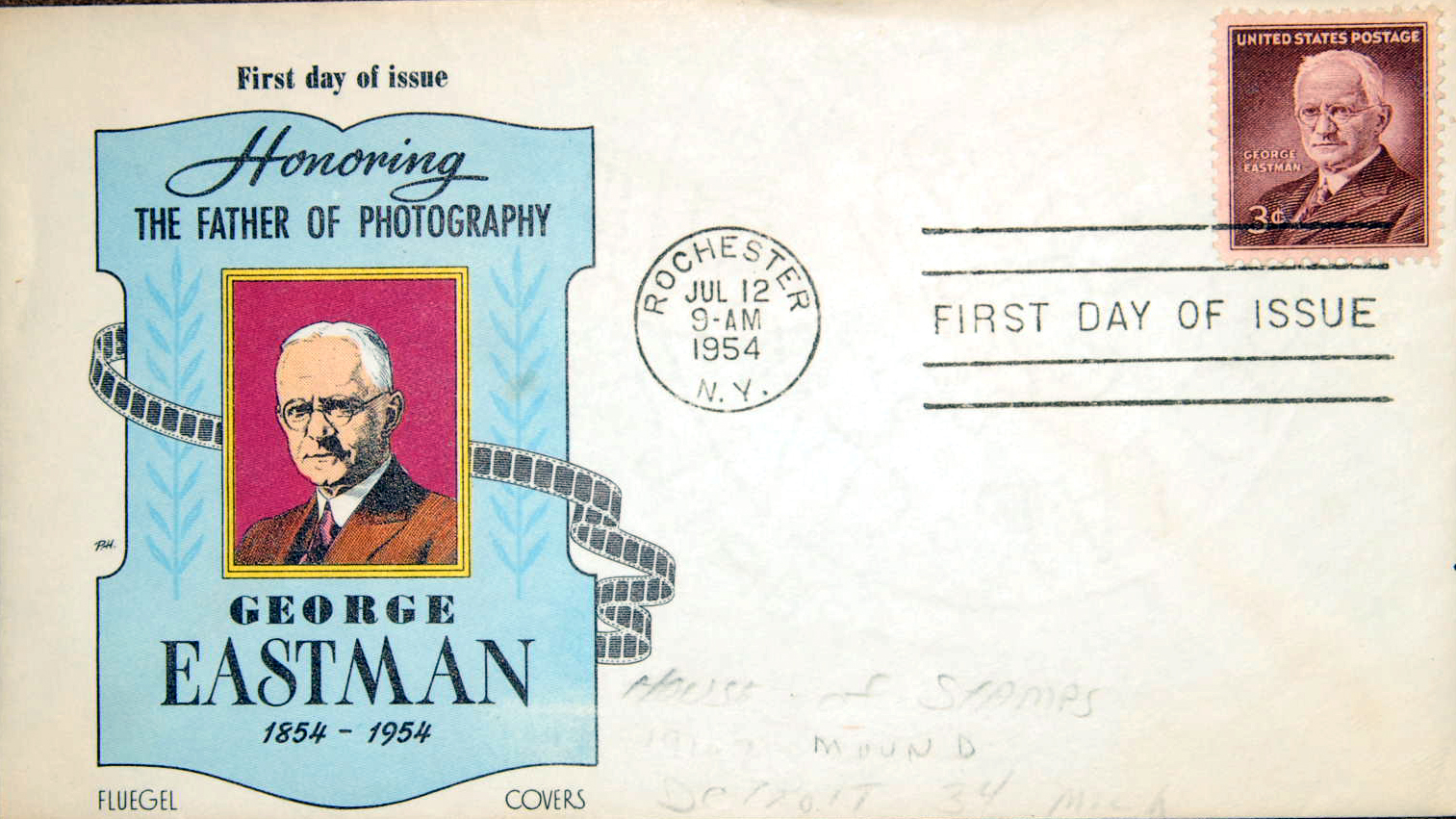

1954年7月12日、彼の生誕100周年を記念して、アメリカ合衆国郵便局は3セントの記念切手を発行し、これはロチェスターで最初に発行された。

同じく1954年には、イーストマンの生誕100周年を記念して、ロチェスター大学のイーストマン・クアドラングルの中央付近に子午線標識が設置された。これはイーストマンのかつての協力者であり、同大学の卒業生であるチャールズ・F・ハッチソンからの寄付によるものである。2009年秋には、ロチェスター大学のイーストマン・クアドラングルにある子午線標識の北北東約18 m (60 ft)の場所にイーストマンの彫像が建立された。

1966年には、ジョージ・イーストマン博物館がアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。ミシシッピ州立大学のデイブ・C・スウォーム化学工学部にある講堂は、スウォームへのイーストマンのインスピレーションを称えて、イーストマンにちなんで名付けられている。1968年には、イーストマンは国際写真殿堂博物館に殿堂入りした。

6.3. 写真・映画産業への影響

イーストマンの発明は、写真撮影を富裕層の趣味から、一般大衆にとって手軽で費用のかからない活動へと変革した。彼の開発したロールフィルムは、1888年にルイ・ル・プランスが世界初の映画用フィルムを発明する基礎となり、その数年後にはレオン・ボウリー、トーマス・エジソン、リュミエール兄弟、ジョルジュ・メリエスといった初期の映画製作者たちによって使用された。これにより、コダックは映画産業の発展において不可欠な役割を果たすこととなった。

6.4. 歴史的・社会的評価

イーストマンは、ニューヨーク州ロチェスターで最も影響力があり、よく知られた住民の一人として評価されている。彼の革新と慈善活動は、ロチェスターの経済的・文化的発展に多大な貢献をした。

6.5. 人種観と社会問題への関与

イーストマンの親しい友人であったマリオン・グリーソンは、後に彼のアフリカ系アメリカ人に対する見解を「彼の時代に典型的なもので、家父長的ではあるが、社会的な親交には厳しく反対していた」と述べている。

彼はハンプトン大学とタスキーギ大学に寛大な寄付を行い、彼の時代においてこれらの機関への最大の寄付者となったものの、ロチェスターに存在した事実上の人種隔離を維持し、強化した側面も持つ。イーストマンの生前、コダック社はほとんど黒人従業員を雇用しておらず、1939年のニューヨーク州議会のアフリカ系アメリカ人の生活状況に関する委員会は、コダックに黒人従業員がわずか1人しかいないことを発見した。イーストマン歯科診療所も黒人申請者を拒否し、イーストマン劇場は黒人客をバルコニー席に制限していた。イーストマンは、NAACPの代表者との面会要請を何度か拒否しており、これには1929年の会長ウォルター・ホワイトからの直接の訴えも含まれていた。

1925年から彼の死まで、イーストマンはアメリカ優生学協会に毎年1.00 万 USDを寄付し(1932年には1.50 万 USDに増額)、これは当時の上流階級の間で移民や「人種混合」に関する懸念があった中で人気のある大義であった。

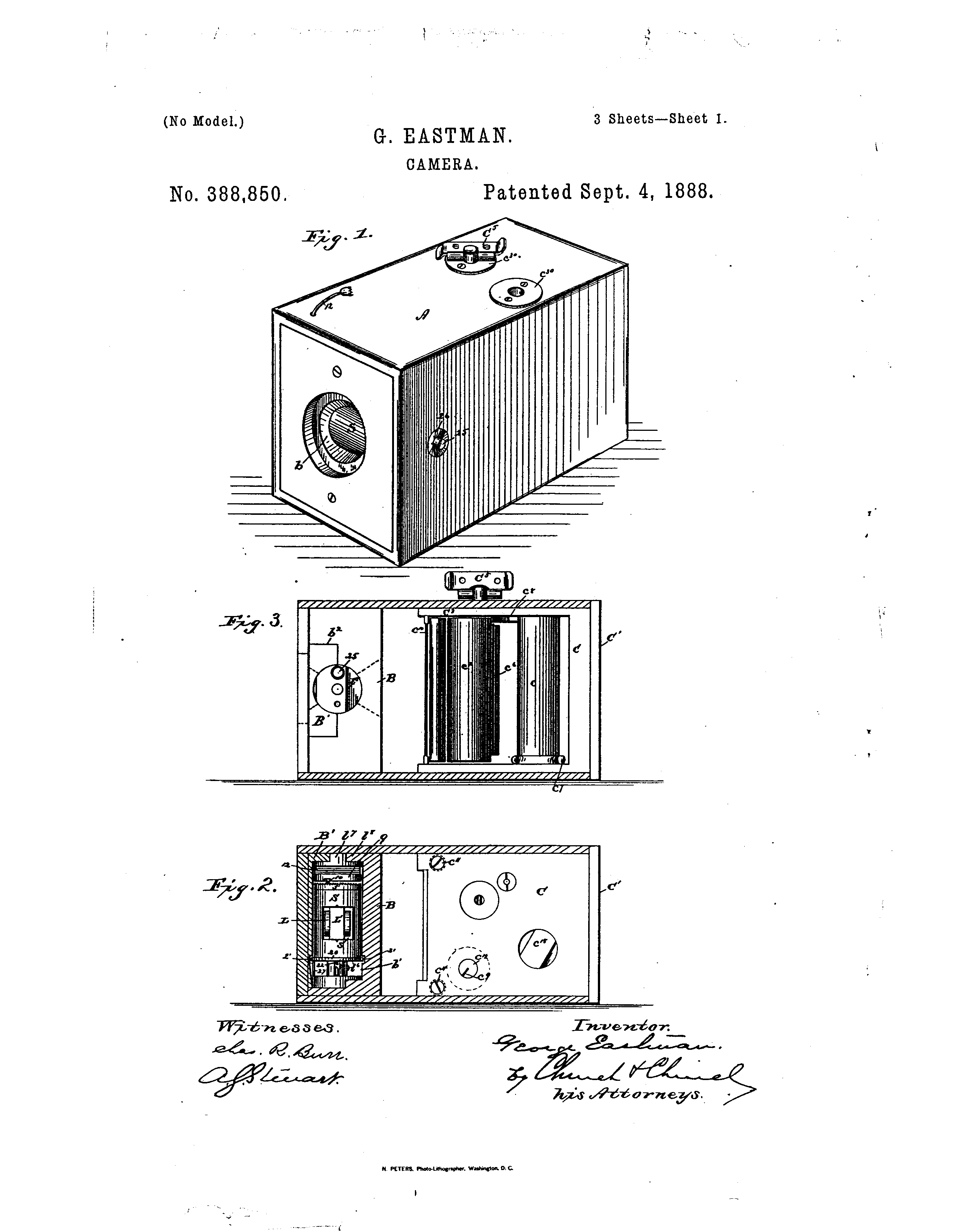

7. 特許

ジョージ・イーストマンは、写真技術の発展に不可欠な多くの特許を取得した。

7.1. 主要特許一覧

- 米国特許第226503号「プレートコーティングの方法と装置」 - 1879年9月出願、1880年4月発効。

- 米国特許第306470号「写真フィルム」 - 1884年5月10日出願、1884年10月14日発効。

- 米国特許第306594号「写真フィルム」 - 1884年3月7日出願、1884年10月14日発効。

- 米国特許第317049号(ウィリアム・H・ウォーカーとの共同)「写真フィルム用ロールホルダー」 - 1884年8月出願、1885年5月発効。

- 米国特許第388850号「カメラ」 - 1888年3月出願、1888年9月4日発効。

イーストマンはまた、デビッド・H・ヒューストンによるロールフィルムホルダーに関する特許米国特許第248179号「写真装置」(1881年6月21日出願、1881年10月11日発効)のライセンスを取得し、後に買い取っている。

8. その他メディアでの描写

ジョージ・イーストマンの生涯と業績は、様々なメディアで取り上げられてきた。

- PBSのアメリカン・エクスペリエンスは、彼の生涯を描いたエピソード「写真の魔術師:ジョージ・イーストマンと彼がいかに写真を変革したか」を制作し、2000年5月22日に初放送された。

- ロチェスターのジョージ・イーストマン博物館では、彼の生涯に関するいくつかの短編ドキュメンタリー映画が制作・上映されている。