1. 概要

モロッコは、北アフリカ北西部のマグレブ地域に位置する立憲君主制国家である。地理的には、大西洋と地中海に面し、広大な海岸線を持つ一方、内陸部にはアトラス山脈やサハラ砂漠が広がる多様な地形を有する。歴史的には、先史時代からの人類居住の痕跡が見られ、フェニキア、カルタゴ、ローマ帝国の影響を経て、8世紀以降イスラム王朝が興亡を繰り返した。19世紀末からはヨーロッパ列強の侵略を受け、フランスとスペインの保護領となった後、1956年に独立を達成した。独立後は、ハサン2世国王による「鉛の時代」と呼ばれる権威主義的統治と人権抑圧の時期を経つつも、経済発展と限定的な民主化が進められた。現国王ムハンマド6世の下では、さらなる政治・社会改革、経済発展戦略が推進されているが、西サハラ問題や人権状況、社会的格差など、依然として多くの課題を抱えている。

経済は、リン鉱石を中心とする鉱業、農業、観光業、製造業が主要な柱であり、近年は再生可能エネルギー開発にも注力している。社会的には、アラブ人とベルベル人を中心とする多民族国家であり、公用語はアラビア語とベルベル語である。イスラム教が国教であるが、文化的にはアラブ、ベルベル、アフリカ、ヨーロッパの要素が混淆している。教育や保健医療水準の向上は重要な政策課題であり、交通や通信などの社会基盤整備も進められている。

2. 国名

モロッコの正式名称はアラビア語で المملكة المغربيةアル=マムラカ・ル=マグリビーヤアラビア語 であり、これは「西の王国」または「日の没する地の王国」を意味する。通称は المغربアル=マグリブアラビア語 で、「西方」または「日の没する地」を指す。この名称は、歴史的にイスラム世界の西端に位置することに由来し、中世には他のマグレブ地域と区別して「アル=マグリブ・ル=アクサー」(極西の意)とも呼ばれた。ベルベル語での正式名称は ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱタゲルディット・ン・ルメグリブ標準モロッコ・タマジクト語、通称は ⵍⵎⵖⵔⵉⴱルメグリブ標準モロッコ・タマジクト語 である。

日本語の「モロッコ」や英語の「Morocco」など、多くのヨーロッパ言語における国名は、かつての首都であったマラケシュ (Marrakesh) の名に由来する。スペイン語の「Marruecosマルエコススペイン語」がその直接的な語源と考えられている。マラケシュは、11世紀後半にムラービト朝によって建設された都市で、その名はベルベル語の「amūr n Yakušアムール・ン・ヤクーシュ、「神の国」の意tzm (ラテン文字)」に由来するとされる。

歴史的には、オスマン帝国時代には、テュルク語で「Fasファストルコ語」と呼ばれていた。これは、イドリース朝以来の古都フェズ (Fes) に由来する。また、シャリーフ(預言者ムハンマドの子孫)の家系であるアラウィー朝が統治していることから、「シャリーフ帝国」(l'Empire chérifienシャリーフ帝国フランス語) といった呼称も用いられた。アラビア語では「المملكة الشريفةアル=マムラカ・アッ=シャリーファ、シャリーフの王国アラビア語」などと表現された。

日本語における漢字表記としては、「摩洛哥」「馬羅哥」「莫羅哥」「茂禄子」などが用いられてきた。

3. 歴史

モロッコ地域の先史時代からの人類の居住、古代ローマによる支配、イスラム諸王朝の興亡、ヨーロッパ列強による植民地化、そして独立後のハサン2世政権下における「鉛の時代」と呼ばれる人権抑圧期や、現国王ムハンマド6世の下での改革と現代的課題に至るまでの歴史的変遷を辿る。

3.1. 先史時代と古代

現在のモロッコにあたる地域には、旧石器時代の少なくとも紀元前19万年から紀元前9万年の間に人類が居住していた。ジェベル・イルード遺跡で発見されたホモ・サピエンスの化石は、最近の研究で約31万5千年前のものと年代測定され、これはアフリカにおける現生人類の出現に関する従来の説を書き換える可能性を示唆している。旧石器時代後期には、今日の乾燥した景観とは対照的に、マグレブ地域はより肥沃で、サバンナに似ていたと考えられている。約1万5千年前に遡るタフォラルト遺跡のイベロモaurus文化の人骨のDNA研究では、近東とアフリカの祖先が混合した独特のマグレブの祖先系統が見つかっており、これは現代の北西アフリカ人のゲノムの一部として依然として残っている。その後、新石器時代に入り、約7500年前からは、アナトリア起源でイベリア半島を経由した初期ヨーロッパ農耕民と、レヴァント地方からの牧畜民が北西アフリカへ移住し、これらも現代の北西アフリカ人の祖先に大きく貢献した。これらの先史時代のコミュニティから、青銅器時代後期および鉄器時代初期にかけて、原ベルベル語を話す部族が進化した。

古典古代初期には、北西アフリカとモロッコは、フェニキア人によって徐々に地中海世界へと組み込まれていった。フェニキア人はこの地に貿易植民地や居住地を築き、その中でも特に重要なものとしてシェラ、リクスス、モガドール(現在のエッサウィラ)が挙げられる。モガドールは紀元前6世紀初頭にはフェニキアの植民地として建設された。

その後、モロッコは北西アフリカのカルタゴ文明圏の一部となり、カルタゴ帝国に属した。知られている限り最古の独立したモロッコ人国家は、バガ王治下のベルベル人のマウレタニア王国であった。この古代王国(現代のモーリタニアとは異なる)は紀元前225年頃かそれ以前に繁栄した。マウレタニアは紀元前33年にローマ帝国の属国となり、西暦44年にはクラウディウス帝によって直接併合され、皇帝属州総督(プロクラトル・アウグスティまたはレガトゥス・アウグスティ・プロ・プラエトレ)が統治するローマの属州マウレタニア・ティンギタナとなった。

キリスト教はローマ時代にモロッコに伝来し、ローマ領マウレタニア・ティンギタナのベルベル人キリスト教徒によって信仰された。3世紀の危機の間、マウレタニアの一部はベルベル人によって再征服された。3世紀末までには、ローマの直接支配はセウタ(当時のセプテム)やシェルシェル(マウレタニア・カエサリエンシス)といった沿岸都市数カ所に限定されるようになった。西暦429年にこの地域がヴァンダル族によって荒廃すると、ローマ帝国はマウレタニアに残っていた領土を失い、現地のマウロ・ローマ人の王たちがその支配権を握った。530年代には、東ローマ帝国がビザンツ帝国の支配下でセプテムとティンギ(現在のタンジェ)の直接的な帝政支配を再確立し、ティンギを要塞化して教会を建設した。

3.2. イスラム王朝の成立と発展

7世紀半ばに始まったイスラーム教徒のマグレブ征服は、ウマイヤ朝の下で709年までに完了した。ウマイヤ朝はこの地域にイスラム教とアラビア語を導入し、この時期にはまた、数世紀にわたって続き、地域の人口構成に影響を与えたアラブ人のマグレブ移住が始まった。より大きな帝国の一部を構成する中で、モロッコは当初、イフリーキヤの従属州として組織され、現地の総督はカイラワーンのイスラム教徒総督によって任命された。

土着のベルベル人部族はイスラム教を受け入れたが、彼らの慣習法は維持した。彼らはまた、新しいイスラム行政当局に税金と貢物を支払った。現在のモロッコ地域における最初の独立したイスラム国家は、リフ山脈の首長国であるネコル王国であった。それは710年にサーリフ1世イブン・マンスールによってウマイヤ朝の属国として建国された。739年にベルベル人の反乱が勃発した後、ベルベル人はシジルマサのミクナサ朝やバルガワタなどの他の独立国家を形成した。

イドリース朝の創始者であり、ハサン・イブン・アリーの曾孫であるイドリース・イブン・アブダッラーは、ヒジャーズで彼の一族がアッバース朝によって虐殺された後、モロッコに逃亡した。彼はアウラバ・ベルベル部族を説得して遠いアッバース朝のカリフへの忠誠を破らせ、788年にイドリース朝を建国した。イドリース朝はフェズを首都とし、モロッコはイスラム学の中心地であり、主要な地域大国となった。イドリース朝は927年にファーティマ朝とそのミクナサ同盟国によって追放された。ミクナサが932年にファーティマ朝との関係を断絶した後、980年にシジルマサのマグラワ朝によって権力の座から追われた。

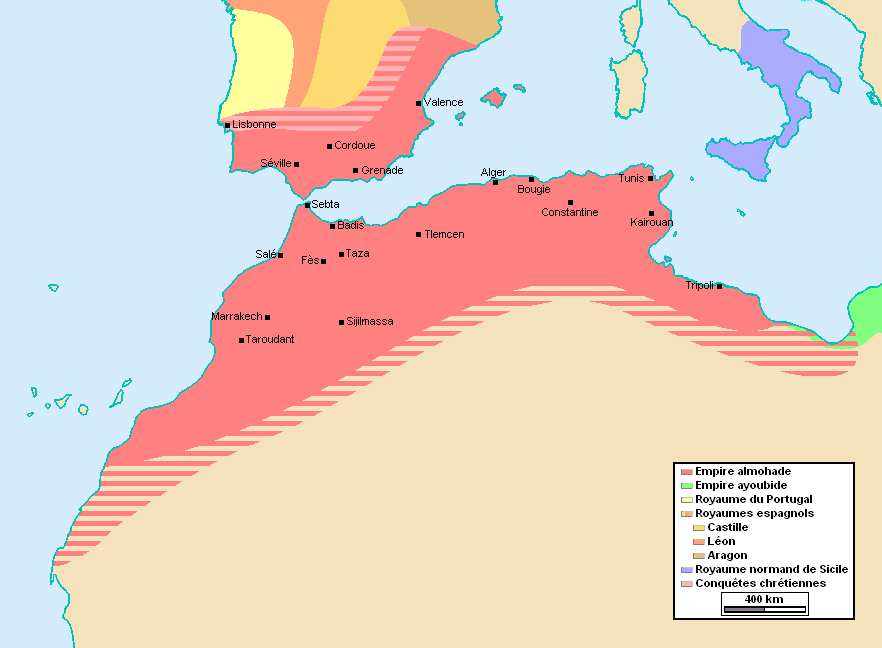

11世紀以降、一連のベルベル人王朝が台頭した。サンハージャ族のムラービト朝とマスムーダ族のムワッヒド朝の下で、モロッコはマグレブ、イベリア半島のアル=アンダルス、そして西地中海地域を支配した。13世紀以降、この国はバヌー・ヒラール族のアラブ部族の大規模な移住が見られた。13世紀と14世紀には、ゼナタ族のベルベル人であるマリーン朝がモロッコで権力を握り、アルジェリアとスペインでの軍事作戦を通じてムワッヒド朝の成功を再現しようと努めた。彼らの後にはワッタース朝が続いた。15世紀には、レコンキスタによってイベリア半島におけるイスラム支配が終わり、多くのイスラム教徒とユダヤ人がモロッコに逃れた。ポルトガルによる15世紀の大西洋海上貿易支配の試みは、モロッコ沿岸の一部の領土を支配することに成功したものの、内陸部への進出はなかったため、モロッコの内部には大きな影響を与えなかった。

1549年、この地域はイスラム教の預言者ムハンマドの子孫であると主張する連続したアラブ王朝の手に落ちた。最初は1549年から1659年まで統治したサアド朝、次に17世紀以来権力を維持しているアラウィー朝である。モロッコは北からはスペイン、西からはオスマン帝国の同盟国からの侵略に直面した。

サアド朝の下で、スルタン国は1578年のアルカセル・キビールの戦いでポルトガルのアヴィス朝を終わらせた。アフマド・アル=マンスールの治世はスルタン国に新たな富と威信をもたらし、西アフリカへの大規模な遠征は1591年にソンガイ帝国に壊滅的な敗北を与えた。しかし、サハラ砂漠を越えた領土の管理はあまりにも困難であることが判明した。アル=マンスールの死後、国は彼の息子たちの間で分割された。

サアド朝の衰退期における政治的分裂と紛争の期間の後、モロッコは1660年代後半にアラウィー朝のスルタン、アル=ラシードによってついに再統一され、彼は1666年にフェズを、1668年にマラケシュを占領した。アラウィー朝はその地位を安定させることに成功し、王国は地域の以前の王国よりも小さかったものの、非常に裕福なままであった。地元の部族の反対に対して、イスマーイール・イブン・シャリーフ(1672年~1727年)は統一国家の創設を開始した。彼のリフ族軍と共に、彼は1684年にイギリスが見捨てたタンジェを再占領し、1689年にはスペイン人を라라슈から追い出した。ポルトガル人は1769年にモロッコにおける最後の領土であるマザガンを放棄した。しかし、1775年のスペインに対するメリリャ包囲は敗北に終わった。

モロッコは1777年に fledgling( fledglingとは、未熟な、新興の、といった意味の形容詞)アメリカ合衆国を独立国家として承認した最初の国であった。アメリカ独立革命の初めに、大西洋のアメリカ商船は他の艦隊による攻撃を受けていた。1777年12月20日、モロッコのスルタン、ムハンマド・ベン・アブダッラーは、アメリカ商船はスルタン国の保護下にあり、したがって安全な航海を享受できると宣言した。1786年のモロッコ系アメリカ人友好条約は、アメリカ合衆国の最も古い途切れない友好条約として存続している。

3.3. ヨーロッパ列強の角逐と保護領時代

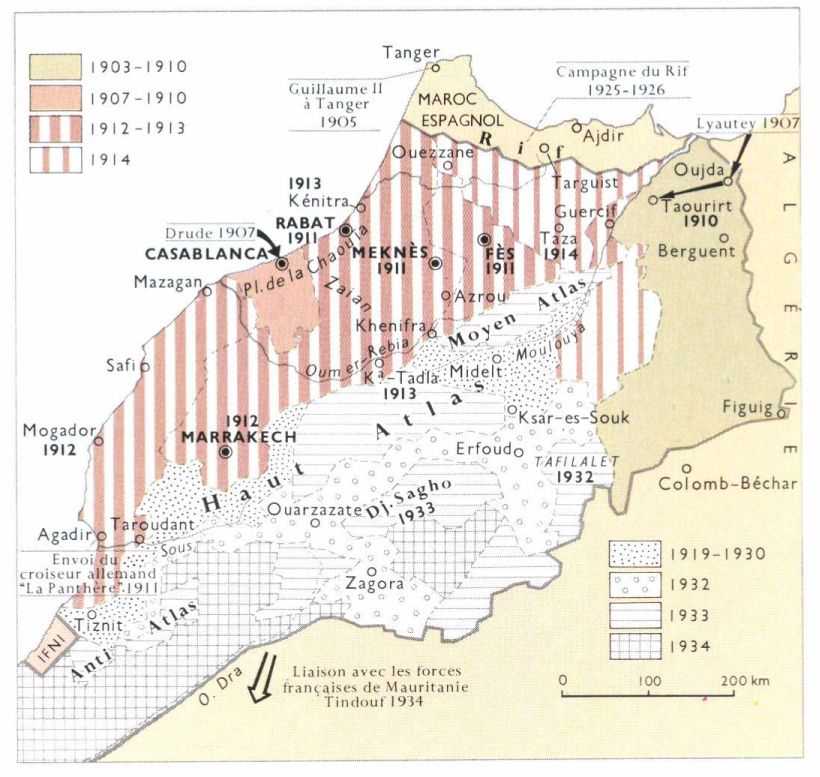

ヨーロッパが産業化するにつれて、北西アフリカは植民地化の可能性からますます重視されるようになった。フランスは、アルジェリア領土の国境を守るためだけでなく、地中海と大西洋に面したモロッコの戦略的な位置のため、早くも1830年からモロッコに強い関心を示していた。1860年、スペインのセウタ飛地をめぐる紛争により、スペインは宣戦布告した。勝利したスペインは、和解によりさらなる飛地と拡大されたセウタを獲得した。1884年、スペインはモロッコの沿岸地域に保護領を創設した。

1904年、フランスとスペインはモロッコに影響圏を切り開いた。イギリスによるフランスの勢力圏承認はドイツ帝国の強い反発を招き、1905年に危機が迫った。この問題は1906年のアルヘシラス会議で解決された。1911年のアガディール事件はヨーロッパ列強間の緊張を高めた。1912年のフェズ条約によりモロッコはフランスの保護領となり、1912年フェズ暴動を引き起こした。スペインは沿岸保護領を運営し続けた。同条約により、スペインは北部沿岸および南部サハラ地域の保護権を引き受けた。

数万人の植民者がモロッコに入植した。一部は広大な肥沃な農地を買い占め、他の者は鉱山や港湾の開発と近代化を組織した。これらの要素の中で形成された利益団体は、フランスにモロッコの支配を強化するよう絶えず圧力をかけた。一部のモロッコ部族は、征服の初期から他の競合する部族に対してフランスと同盟を結んだ。フランスの植民地行政官である総督ウベール・リヨテ元帥は、モロッコ文化を心から賞賛し、近代的な学校制度を創設しつつ、モロッコ・フランス共同行政の導入に成功した。数個師団のモロッコ兵(グミエまたは正規軍兵士および将校)は、第一次世界大戦と第二次世界大戦の両方でフランス軍に、またスペイン内戦とその後のスペイン国民軍(レグラレス)に勤務した。モロッコの奴隷制度は1925年に廃止された。

1921年から1926年の間に、アブド・エル=クリムが率いるリフ山脈での蜂起は、リーフ共和国の設立につながった。スペインは、リーフ共和国の独立を阻止するために、民間人に対する爆撃やマスタードガスを使用した。彼らは1921年7月から8月のアンワールの戦いだけで13,000人以上の兵士を失った。リフ族は最終的に1927年にフランス・スペイン軍によって鎮圧された。スペイン・フランス側の死傷者は52,000人、リフ族側は10,000人が死亡した。

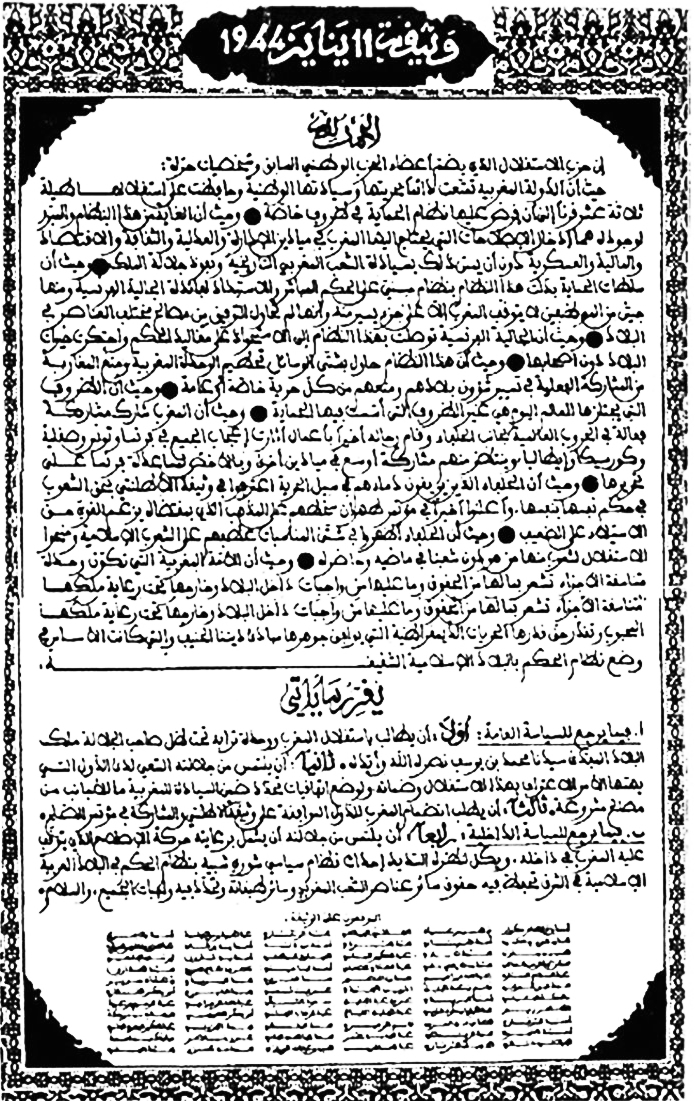

1943年、イスティクラル党(独立党)が米国の慎重な支援を受けて独立を推進するために設立された。モロッコのナショナリストは、主に国連でのロビー活動を通じて植民地支配を終わらせるために、国境を越えた活動家ネットワークに大きく依存していた。イスティクラル党はその後、ナショナリスト運動の指導部のほとんどを提供した。

1953年にフランスがスルタンムハンマド5世をマダガスカルへ追放し、不人気なムハンマド・ベン・アーラファに交代させたことは、フランスとスペインの保護領に対する活発な反対運動を引き起こした。最も顕著な暴力事件はウジダで起こり、モロッコ人が街頭でフランス人や他のヨーロッパ人住民を襲撃した。フランスは1955年にムハンマド5世の帰国を許可し、翌年にはモロッコの独立につながる交渉が始まった。1956年3月、モロッコはフランスからモロッコ王国として独立を回復した。1ヵ月後、スペインは北部モロッコの保護領を新国家に放棄したが、地中海沿岸の2つの沿岸飛地(セウタとメリリャ)は、以前の征服に由来するものであり、モロッコは今日までその主権を主張している。

3.4. 独立以降

スルタン・ムハンマドは1957年に国王となった。ムハンマド5世の死後、ハサン2世が1961年3月3日にモロッコ国王に即位した。モロッコは1963年に最初の総選挙を実施した。しかし、ハサン2世は1965年に非常事態を宣言し、議会を停止した。

3.4.1. ハサン2世時代(鉛の時代)

ハサン2世の治世は「鉛の時代」として知られ、政治的抑圧と人権侵害が横行した。1971年と1972年には、国王を追放し共和国を樹立しようとする2度のクーデター未遂事件が発生した。彼の治世中の人権侵害を調査するために2005年に設立された真実究明委員会は、拘留中の死亡から強制亡命に至るまで、約1万件の事例を確認した。真実究明委員会によると、ハサン2世の治世中に約592人が殺害されたと記録されている。

経済発展の試みも行われたが、その恩恵は一部の特権階級に集中し、国民の大多数は貧困にあえいだ。この時代の経済政策は、外国資本への依存を深め、国内産業の育成を怠ったと批判されることもある。

1963年、アルジェリア領の一部に対するモロッコの領有権主張をめぐり、アルジェリア軍とモロッコ軍の間で砂戦争が勃発した。1964年2月に正式な和平協定が調印されたが、紛争後も両国間の関係は緊張したままであった。南部のスペイン飛地領イフニは1969年にモロッコに返還された。

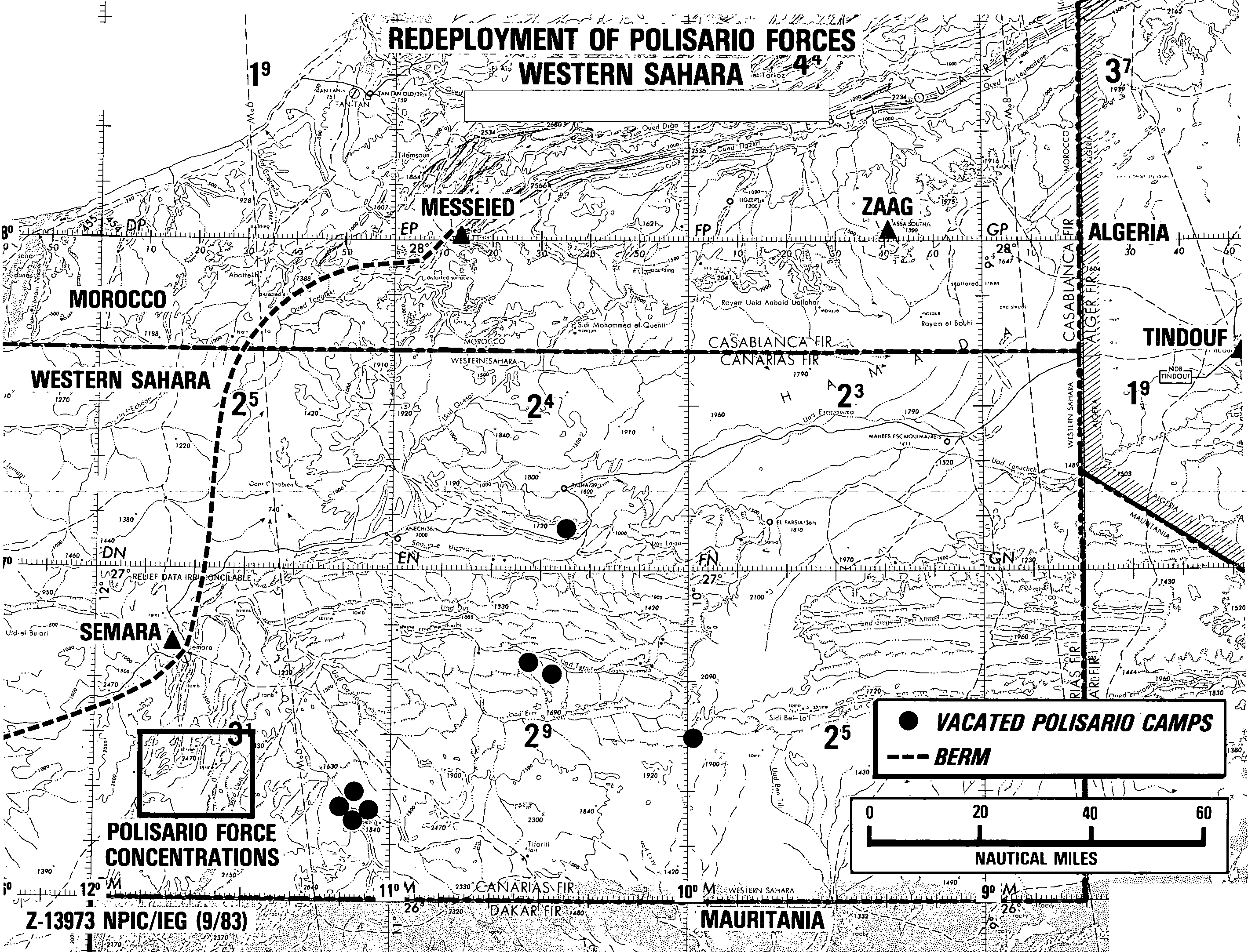

1975年、スペインが西サハラの植民地支配を放棄することに同意し、その支配権をモロッコとモーリタニアに譲渡した後、これらの勢力と一部の地元住民(サハラウィ人)の間でゲリラ戦争が勃発した。1979年、モーリタニアはその地域への領有権を放棄したが、戦争は激しさを増し続けた。1991年に停戦合意が成立したが、主権問題は未解決のままである。今日、モロッコは領土の3分の2を占領しており、紛争解決の努力はこれまで政治的膠着状態を打開できていない。この紛争はモロッコに多大な財政的負担を強いた。

1983年、ハサン2世は政治不安と経済危機の中で計画されていた選挙を中止した。1984年、モロッコはサハラ・アラブ民主共和国(SADR)のアフリカ統一機構加盟に抗議して同機構を脱退した。ポリサリオ戦線は1982年から1985年の間に5,000人以上のモロッコ兵を殺害したと主張している。アルジェリア当局は、アルジェリア国内のサハラウィ人難民の数を165,000人と推定している。アルジェリアとの外交関係は1988年に回復した。1991年、国連監視下の停戦が西サハラで始まったが、領土の地位は未決定のままであり、停戦違反が報告されている。その後10年間は、領土の将来に関する国民投票案をめぐって多くの論争があったが、膠着状態は打開されなかった。

「鉛の時代」は、モロッコの民主主義と人権の発展に暗い影を落とした。政治的反対勢力は弾圧され、表現の自由は著しく制限された。多くの市民が不当に逮捕、投獄、拷問され、あるいは行方不明となった。これらの人権侵害は、後のムハンマド6世時代に設立された公正和解委員会によって一部明らかにされたものの、その全貌解明と責任追及は十分とは言えない。この時代の経験は、モロッコ社会に深い傷跡を残し、現代の民主化プロセスにも影響を与え続けている。

3.4.2. ムハンマド6世時代と現代

1990年代の政治改革により、二院制議会が設立され、モロッコ初の野党主導政権が誕生した。ハサン2世国王は1999年に死去し、息子のムハンマド6世が後を継いだ。彼は慎重な近代化推進者であり、経済的・社会的な自由化を一部導入した。ムハンマド6世は2002年に西サハラを物議を醸す訪問をした。モロッコは2007年に西サハラの自治案を国連に提示した。ポリサリオ戦線はこの案を拒否し、独自の提案を提出した。モロッコとポリサリオ戦線はニューヨークで国連主催の協議を行ったが、合意には至らなかった。2010年、治安部隊が西サハラの抗議キャンプを襲撃し、地域首都アイウンで暴力的なデモを引き起こした。

2002年、モロッコとスペインは、紛争中のペレヒル島をめぐる米国仲介の解決策に合意した。モロッコ兵が上陸してテントと旗を設置した後、スペイン軍が通常無人島である同島を占領していた。2005年には、数十人のアフリカ移民がスペインの飛び地であるメリリャとセウタの国境を襲撃したため、再び緊張が高まった。これに対し、スペインはメリリャから数十人の不法移民をモロッコに強制送還した。2006年、スペインのサパテロ首相がスペインの飛び地を訪問した。彼は25年間で初めて公式に領土を訪問したスペインの指導者であった。翌年、スペイン国王フアン・カルロス1世がセウタとメリリャを訪問し、飛び地の支配を要求するモロッコをさらに怒らせた。

2011年から2012年のモロッコの抗議行動では、数千人がラバトや他の都市で政治改革と国王の権限を抑制する新憲法を求める集会を開いた。2011年7月、国王はアラブの春の抗議行動を鎮めるために提案した改革憲法に関する国民投票で地滑り的な勝利を収めた。その後の最初の総選挙では、穏健なイスラム主義の公正発展党が過半数の議席を獲得し、アブデルイラーフ・ベン・キーラーンが新憲法に従って政府の長に指名された。ムハンマド6世による改革にもかかわらず、デモ参加者はより深い改革を求め続けた。2012年5月にはカサブランカで数百人が労働組合の集会に参加した。参加者は政府が改革を実行していないと非難した。

2020年12月10日、イスラエル・モロッコ国交正常化協定が発表され、モロッコはイスラエルとの外交関係を再開する意向を表明した。2020年12月22日にモロッコ王国、アメリカ合衆国、イスラエル国の共同宣言が署名された。この合意は、2023年10月のイスラエル・ハマス戦争により批判にさらされた。モロッコのナッセル・ブリタ外相は、関係維持はイスラエル政府の行動を支持することを意味するものではないと主張している。

2021年8月24日、隣国アルジェリアは、モロッコが分離主義団体を支援し、アルジェリアに対する敵対行為を行っていると非難し、モロッコとの外交関係を断絶した。モロッコはこの決定を不当なものと呼んだ。アルジェリアのラムタン・ラマムラ外相は、モロッコが自国の当局者に対してペガサス・スパイウェアを使用したと非難した。アムネスティ・インターナショナルは、サハラウィ人人権擁護家アミナトゥ・ハイダルの2台の電話機が2021年11月に感染したことを発見した。

2023年9月8日、マグニチュード6.8の地震がモロッコを襲い、2,800人以上が死亡し、数千人が負傷した。地震の震源地はマラケシュ市の南西約70 kmであった。

ムハンマド6世時代は、前国王時代からの転換を目指し、一定の政治改革や経済発展が進められているものの、依然として国王中心の権力構造は維持されており、民主化の進展は限定的であるとの批判もある。特に西サハラ問題は解決の糸口が見えず、国内外の課題として残っている。アラブの春以降の社会不安や経済格差の拡大も、今後のモロッコ社会の安定にとって重要な要素となる。

4. 地理

モロッコは、ジブラルタル海峡を越えて地中海にまで至る大西洋沿岸を有する。北はスペイン(海峡を通じた水上国境と、スペインが支配する3つの小さな飛び地であるセウタ、メリリャ、ペニョン・デ・ベレス・デ・ラ・ゴメラとの陸上国境)、東はアルジェリア、南は西サハラと国境を接している。モロッコが西サハラの大部分を支配しているため、事実上の南部国境はモーリタニアと接している。モロッコの地理は、大西洋から山岳地帯、そしてサハラ砂漠へと広がっている。モロッコは北アフリカの国であり、北大西洋と地中海に面し、アルジェリアと併合された西サハラの間に位置する。大西洋と地中海の両方に海岸線を持つわずか3か国(スペイン、フランスと共に)のうちの1つである。

モロッコの大部分は山岳地帯である。アトラス山脈は主に国の中央部と南部に位置している。リーフ山脈は国の北部に位置している。両山脈ともに主にベルベル人が居住している。総面積は約44.63 万 km2である。アルジェリアはモロッコの東と南東に国境を接しているが、両国間の国境は1994年以来閉鎖されている。国際的に承認されている国境は、北緯27度から36度、西経1度から14度の間にある。モロッコの首都はラバトで、ブー・レグレグ川沿いにある都市である。最大の都市は主要港であるカサブランカである。2014年モロッコ国勢調査で人口50万人以上を記録した他の都市には、フェズ、マラケシュ、メクネス、サレ、タンジェがある。

モロッコは、ISO 3166-1 alpha-2地理的エンコーディング標準で記号「MA」で表される。このコードは、モロッコのインターネットドメインである.maの基礎として使用された。

4.1. 地形

モロッコの地形は非常に多様である。北西部から北東部にかけて地中海に面したリーフ山脈が連なる。国の背骨を成すように北東から南西にかけてアトラス山脈が走っており、これには中部アトラス山脈、高アトラス山脈(最高峰トゥブカル山を含む)、アンティ=アトラス山脈が含まれる。これらの山脈地帯は、国の大部分を占め、豊かな森林、峡谷、滝などを擁する。国の南東部の大部分はサハラ砂漠に属し、広大な砂丘や岩石平野が広がり、まばらにオアシスが点在する。人口の大部分はこれらの山脈の北側に居住し、モロッコの主要都市は中部アトラス山脈と高アトラス山脈に囲まれている。大西洋岸には広大な平野が広がり、農業に適した肥沃な土地となっている。

4.2. 気候

モロッコの気候は地域によって大きく異なる。国土の大部分は「高温夏季地中海性気候」(Csa)と「高温砂漠気候」(BWh)のゾーンに分類される。

中央山岳地帯と、大西洋岸沖の冷たいカナリア海流の影響は、北中部山岳地帯の緑豊かな森林から、東部および南部地域のステップ、半乾燥、砂漠地帯へと続く、モロッコの比較的多様な植生ゾーンにおける重要な要因である。モロッコの沿岸平野は夏でも穏やかな気温を経験する。

リフ山脈、中部アトラス山脈、高アトラス山脈には、いくつかの異なるタイプの気候が存在する。沿岸低地沿いの地中海性気候から、高地では様々な種類のオーク、コケのカーペット、ジュニパー、そしてモロッコ固有の王室針葉樹であるアトラスモミの生育を可能にする十分な水分を持つ湿潤温帯気候へと移行する。谷間では、肥沃な土壌と高い降水量により、厚く緑豊かな森林が育つ。雲霧林はリフ山脈と中部アトラス山脈の西側で見られる。より高地では、気候は高山的特徴を帯び、スキーリゾートを維持することができる。

アトラス山脈の南東、アルジェリア国境付近では、気候は非常に乾燥し、長く暑い夏が続く。極端な暑さと低い湿度は、山岳系の雨蔭効果のため、アトラス山脈東側の低地地域で特に顕著である。モロッコの最南東部は非常に暑く、サハラ砂漠の一部を含み、広大な砂丘と岩石平野が緑豊かなオアシスで点在している。

南部のサハラ地域とは対照的に、沿岸平野は国の中部および北部地域で肥沃であり、人口の95%が居住する国の農業のバックボーンを構成している。北大西洋への直接的な露出、ヨーロッパ本土への近さ、そして長く伸びるリフ山脈とアトラス山脈は、国の北半分の比較的ヨーロッパ的な気候の要因である。これにより、モロッコは対照的な国となっている。森林面積は約12%、耕作可能地は18%を占める。モロッコの土地の約5%が農業用に灌漑されている。

一般的に、南東部地域(サハラ前地帯および砂漠地帯)を除いて、モロッコの気候と地理はイベリア半島と非常によく似ている。したがって、モロッコには以下の気候帯がある。

- 地中海性気候: 国の沿岸地中海地域、約500kmの帯状地帯、および大西洋岸の一部を支配する。夏は暑くから適度に暑く乾燥しており、平均最高気温は29 °Cから32 °Cの間である。冬は一般的に穏やかで湿潤であり、日平均気温は9 °Cから11 °C前後であり、平均最低気温は5 °Cから8 °C前後であり、西地中海の沿岸地域に典型的である。この地域の年間降水量は、西部で600~800mm、東部で350~500mmである。このゾーンに該当する著名な都市は、タンジェ、テトゥアン、アル・ホセイマ、ナドール、サフィである。

- 亜地中海性気候: 地中海性の特徴を示すが、相対的な標高または北大西洋への直接的な露出のために他の気候の影響をかなり受ける都市に影響を与える。したがって、2つの主要な影響気候がある。

- 海洋性: 夏は涼しく、最高気温は約27 °Cであり、エッサウィラ地域ではほぼ常に約21 °Cであることによって決定される。中間の日平均気温は19 °Cまで下がることもあり、冬は寒冷から穏やかで湿潤である。年間降水量は400~700mmである。このゾーンに該当する著名な都市は、ラバト、カサブランカ、ケニトラ、サレ、エッサウィラである。

- 大陸性: 典型的な地中海性ゾーンで見られるよりも高温と低温の差が大きく、その結果、夏はより暑く、冬はより寒くなることによって決定される。夏には、熱波の間、日中の最高気温は40 °Cに達することもあるが、通常は32 °Cから36 °Cの間である。しかし、太陽が沈むと気温は下がる。夜間の気温は通常20 °Cを下回り、時には真夏に10 °Cまで下がることもある。冬はより涼しく、12月から2月の間に複数回氷点下になることがある。また、時折雪が降ることもある。例えば、フェズは2005年の冬に-8 °Cを記録した。年間降水量は500~900mmである。著名な都市はフェズ、メクネス、シャウエン、ベニ=メラル、タザである。

- 大陸性気候: 国の北部および中央部の山岳地帯を支配し、夏は暑くから非常に暑く、最高気温は32 °Cから36 °Cの間である。一方、冬は寒く、最低気温は通常氷点下を超える。そして、北西から冷たく湿った空気がモロッコに数日間来ると、気温は時々-5 °Cを下回ることがある。この地域ではしばしば雪が豊富に降る。降水量は400~800mmである。著名な都市はケニフラ、イミルシル、ミデル、アジラルである。

- 高山気候: 中部アトラス山脈の一部と高アトラス山脈の東部で見られる。夏は非常に暖かくから適度に暑く、冬はより長く、寒く、雪が多い。降水量は400~1200mmである。夏には最高気温はかろうじて30 °Cを超え、最低気温は涼しく、平均して15 °Cを下回る。冬には、最高気温は平均して約8 °Cであり、最低気温は氷点をはるかに下回る。この地域には、ウカイムデンやミシュリフェンなどの多くのスキーリゾートがある。著名な都市はイフレン、アズルー、ブルマーンである。

- 半乾燥気候: このタイプの気候は国の南部と東部の一部で見られ、降雨量が少なく、年間降水量は200~350mmである。しかし、これらの地域では通常、降水パターンや熱的属性など、地中海性の特徴が見られる。著名な都市はアガディール、マラケシュ、ウジダである。

アガディールの南、アルジェリア国境近くのジェラダの東では、乾燥気候と砂漠気候が支配的になり始める。

モロッコはサハラ砂漠と北大西洋の北海に近いため、東からシロッコが吹くと気温が摂氏7~8度上昇して熱波が発生したり、北西から冷たく湿った空気が吹くと気温が摂氏7~8度低下して寒波や寒冷期が発生したりするなど、地域の季節的な気温に影響を与える2つの現象が発生する。しかし、これらの現象は平均して2~5日以上は続かない。

気候変動は、モロッコに多方面で大きな影響を与えると予想されている。暑く乾燥した気候の沿岸国であるため、環境への影響は広範囲かつ多様である可能性が高い。2019年の気候変動パフォーマンスインデックスによると、モロッコはスウェーデンに次いで準備態勢で2位にランクされた。

4.3. 生物多様性

モロッコは広範な生物多様性を有する。地中海盆地の一部であり、固有種の集中度が高く、生息地の喪失率が急速に進んでいる地域であるため、保全優先度の高いホットスポットと考えられている。鳥類相は特に多様である。モロッコの鳥類相には合計454種が含まれ、そのうち5種は人間によって導入された種であり、156種は稀に見られるか偶発的に見られる種である。モロッコには、地中海針葉樹混交林、地中海高アトラスジュニパーステップ、地中海アカシア・アルガン乾燥林と多肉植物の茂み、地中海乾燥林とステップ、地中海森林と森林地帯、北サハラステップと森林地帯の6つの陸上生態地域がある。

野生では絶滅したバーバリライオンはモロッコ原産の亜種であり、国の象徴である。野生の最後のバーバリライオンは1922年にアトラス山脈で射殺された。北アフリカの他の2つの主要な捕食者であるアトラスヒグマとバーバリヒョウは、それぞれ現在絶滅および絶滅危惧種である。ニシアフリカコビトワニの残存個体群は、20世紀までドラア川に生息していた。モロッコとアルジェリア固有の霊長類であるバーバリーマカクもまた、商業目的の捕獲、人間の妨害、都市化、森林伐採、不動産開発などによる森林面積(マカクの生息地)の減少により、絶滅の危機に瀕している。

多くの動物や植物の取引は、その多くが違法であるにもかかわらず、モロッコ全土で食料、ペット、薬用、土産物、写真撮影の小道具として一般的に行われている。この取引は規制されておらず、モロッコの固有の野生生物の個体数を未知の規模で減少させている。モロッコ北部がヨーロッパに近いことから、サボテン、カメ、哺乳類の皮、高価な鳥類(ハヤブサやノガン)などの種が国の各地で採取され、かなりの量が輸出されており、特に2009年から2011年の期間には60トンのウナギが極東に輸出された。

5. 政治

モロッコは、国王を元首とする立憲君主制国家であり、議会と独立した司法府を有する。近年の憲法改正により、国王の権限の一部が首相に移譲されたが、依然として国王は広範な権力を保持している。

5.1. 政府構造

モロッコは立憲君主制であり、議会と独立した司法府を有する。2011年の憲法改正により、モロッコ国王は一部の行政権を保持する一方、首相の権限が拡大された。憲法は国王に名誉的な権限(他の権限の中でも)を付与しており、国王は世俗的な政治指導者であると同時に、預言者ムハンマドの直系の子孫として「アミール・アル=ムウミニーン(信徒たちの長)」でもある。国王は閣僚評議会を主宰し、議会選挙で最多議席を獲得した政党から首相を任命し、首相の推薦に基づいて政府の閣僚を任命する。

1996年の憲法では、国王は理論上、いかなる大臣の任期も終了させることができ、また、上下両院の議長と協議の上、議会を解散し、憲法を停止し、新たな選挙を実施し、または布告によって統治することができた。これが実際に起こったのは1965年の一度だけである。国王は正式には軍の最高司令官である。

2022年のエコノミスト・デモクラシー・インデックスによると、モロッコはハイブリッド体制の下で統治されており、中東・北アフリカ地域で3位、世界で95位にランクされている。2023年の世界報道自由度指数では、モロッコは「困難な」ランキングに位置づけられている。

1998年3月の選挙後、野党社会主義指導者アブデラフマン・ユスーフィが率いる、主に野党出身の閣僚で構成される連立政権が発足した。ユスーフィ首相の政権は、主に野党出身者で構成された史上初の政権であり、また、2002年10月まで社会主義者、中道左派、ナショナリスト政党の連合が政権に参加する初めての機会でもあった。これはまた、アラブ世界の近代政治史において、選挙後に野党が政権を握った最初の事例でもあった。現在の政権はアジズ・アハヌッシュが率いている。

5.2. 立法府

1996年の憲法改正以来、二院制の立法府は2つの議院で構成されている。代議院(Majlis an-Nuwwâb/Assemblée des Répresentants)は、5年任期で選出される395人の議員で構成され、305人は複数議席の選挙区で選出され、90人は女性と若者からなる全国リストで選出される。

参議院(Majlis al-Mustasharin)は、6年任期で選出される120人の議員で構成される。72人の議員は地域レベルで選出され、20人の議員は労働組合から、8議席は専門職団体から、20人は賃金労働者から選出される。

議会の権限は、依然として比較的限定的ではあるものの、1992年と1996年の憲法改正、さらに2011年の憲法改正で拡大され、予算問題、法案承認、大臣への質疑、政府の行動を調査するための臨時調査委員会の設置などが含まれる。下院は不信任決議によって政府を解散させることができる。

直近の議会選挙は2021年9月8日に行われた。これらの選挙の投票率は、登録有権者の50.35%と推定されている。

5.3. 司法府

モロッコの司法制度は、大陸法に基づいており、イスラム法(シャリーア)とフランス法の影響を受けている。司法制度は、国王が議長を務める最高司法評議会によって監督されている。裁判所は、第一審裁判所、控訴裁判所、そして最高裁判所(破毀院)の3審制で構成されている。また、商事裁判所、行政裁判所、軍事裁判所といった専門裁判所も存在する。

2011年の憲法改正により、司法の独立性を強化するための措置が導入された。これには、憲法裁判所の設立が含まれ、同裁判所は法律の合憲性、選挙、国民投票の有効性を審査する権限を有する。しかし、依然として国王は司法人事に大きな影響力を持ち、司法の完全な独立性については国内外から懸念の声も上がっている。特に、「鉛の時代」における人権侵害の責任追及が不十分である点や、表現の自由、集会の自由を制限するような判決が下されることがある点が批判の対象となっている。

5.4. 行政区画

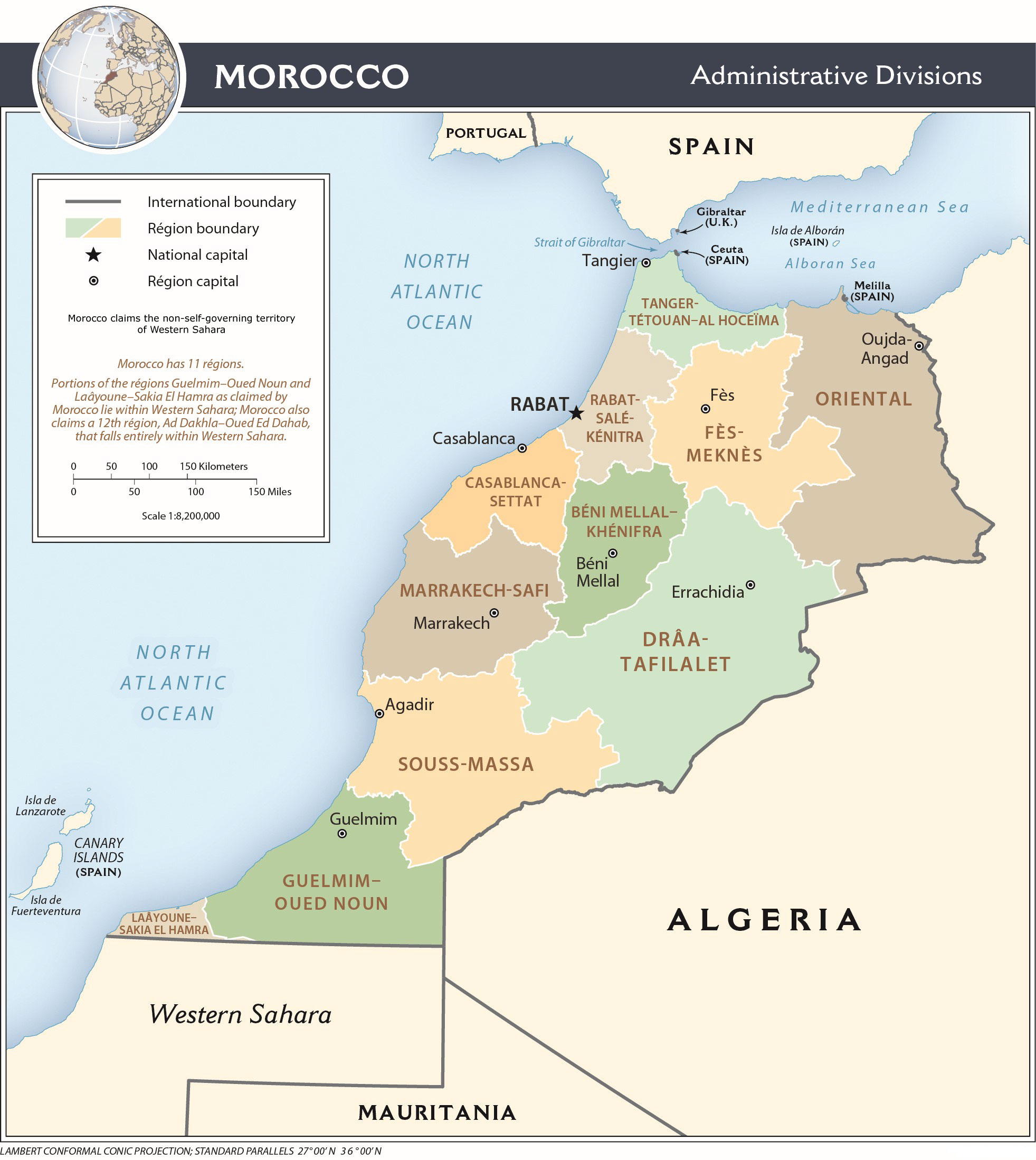

モロッコは公式には12の地方(Region)に分かれており、これらはさらに62の州(Province)と13の県(Prefecture)に細分化されている。各地方には知事が置かれ、地方議会が選挙によって選出される。地方分権化が進められているものの、中央政府、特に内務省が依然として地方行政に強い影響力を持っている。

西サハラ地域はモロッコが「南部諸州」として実効支配しており、ダフラ=オウィド・エッ=ダハブ地方、ラユーン=サキア・エル・ハムラ地方、ゲルミン=オウィド・ヌーン地方の一部として行政区画に組み込まれているが、この地域の領有権は国際的に係争中である。

地方

# タンジェ=テトゥアン=アル・ホセイマ

# オリアンタル

# フェズ=メクネス

# ラバト=サレ=ケニトラ

# ベニ・メラル=ヘニフラ

# カサブランカ=セタット

# マラケシュ=サフィ

# ドラア=タフィラルト

# スース=マサ

# ゲルミン=オウィド・ヌーン

# ラユーン=サキア・エル・ハムラ

# ダフラ=オウィド・エッ=ダハブ

6. 対外関係

モロッコは国際連合の加盟国であり、アフリカ連合(AU)、アラブ連盟、アラブ・マグレブ連合(UMA)、イスラム協力機構(OIC)、非同盟運動、サヘル・サハラ諸国共同体(CEN-SAD)に属している。モロッコの対外関係は、アフリカ、アラブ、西側諸国との間で大きく異なる。モロッコは経済的・政治的利益を得るために西側諸国と強い結びつきを持ってきた。フランスとスペインは、モロッコの主要な貿易相手国であり、主要な債権国であり、外国投資国でもある。モロッコへの外国投資総額のうち、欧州連合は約73.5%を投資しているのに対し、アラブ世界はわずか19.3%しか投資していない。ペルシャ湾のアラブ諸国やマグレブ地域の多くの国々が、モロッコの大規模な開発プロジェクトにより多く関与するようになっている。

2002年、ペレジル島の領有権をめぐるスペインとの紛争が発生し、メリリャとセウタの主権問題が注目された。地中海沿岸にあるこれらの小さな飛び地はモロッコに囲まれており、何世紀にもわたってスペインの統治下にあった。

2004年、ジョージ・W・ブッシュ政権はモロッコに主要な非NATO同盟国の地位を与えた。モロッコは1777年に米国の主権を承認した世界で最初の国であった。独立後、モロッコは米国と強い結びつきを確立し、多大な経済的・軍事的援助を受けた。このパートナーシップは冷戦中に発展し、モロッコは北アフリカにおける共産主義拡大に対抗する重要な同盟国となった。その見返りとして、米国はモロッコの領土的野心と経済近代化の努力を支援した。モロッコは1957年から1963年の間に米国から4億ドル以上の援助を受け、1966年までに米国の農業援助の5番目に大きな受領国となった。両国間の長年にわたる関係は継続しており、米国はモロッコのトップ同盟国の1つであり続けている。さらに、モロッコは欧州連合とその近隣諸国をより緊密にすることを目的とした欧州連合の欧州近隣政策(ENP)に含まれている。

モロッコのアフリカ連合加盟は重要な出来事であった。1984年、同機構が1982年に紛争中の西サハラ地域で自決のための住民投票を実施せずにサハラ・アラブ民主共和国を承認した後、モロッコは同機構から脱退した。この決定はモロッコによって一方的に行われた。しかし、2017年にモロッコはAUに再加盟し、外交姿勢の転換を示唆した。2020年11月、ポリサリオ戦線の指導者でありサハラウィ大統領であるブラヒム・ガリは、国連が監督するモロッコとの29年間の停戦合意を一方的に終了させた。2020年12月、モロッコは国交正常化合意からイスラエルとの軍事協力を追求し始めた。アルジェリアはモロッコの離脱国家である西サハラのポリサリオ戦線を支援している。2021年8月、アルジェリアはモロッコとの外交関係を断絶した。アルジェリア当局は、ラバトがテロ組織として分類しているカビリー自治運動(MAK)を支援していると非難した。

6.1. 西サハラ問題

サギア・エル・ハムラおよびリオ・デ・オロ地域の地位は係争中である。西サハラ戦争では、サハラウィ反乱民族解放運動であるポリサリオ戦線が、1976年から1991年の停戦までモロッコとモーリタニアの両方と戦った。モロッコ政府は、主張する西サハラ地域を「南部諸州」と呼んでいる。国際連合のミッションであるMINURSOは、同地域が独立すべきか、モロッコの一部として承認されるべきかについての住民投票を組織する任務を負っている。

領土の一部である自由地域は、ポリサリオ戦線がサハラ・アラブ民主共和国として支配する、ほとんど無人の地域である。その行政本部はアルジェリアのティンドゥフにある。2006年現在、国連加盟国で西サハラに対するモロッコの主権を承認した国はなかった。2006年、モロッコ政府はモロッコサハラ問題王立諮問評議会(CORCAS)を通じて、同地域に対する自治案を提案した。このプロジェクトは2007年4月中旬に国際連合安全保障理事会に提示された。この提案は、アメリカ合衆国、フランス、スペインなどのモロッコの同盟国によって奨励された。安全保障理事会は、相互に受け入れ可能な政治的解決策に到達するために、当事者に直接的かつ無条件の交渉に入るよう呼びかけた。

2020年、トランプ政権下のアメリカ合衆国は、モロッコが同時にイスラエルとの関係を正常化するという合意に基づき、紛争中の西サハラ地域に対するモロッコの争われている主権を支持する最初の西側諸国となった。その後、ポリサリオ戦線は停戦の終了を宣言し、これにより両者間で時折衝突が発生した。ゲルゲラット衝突により、モロッコは西サハラのゲルゲラトで軍事作戦を開始した。ドイツの協議要請に対し、ラバトは報復として外交関係を停止した。

この問題は、モロッコの国内政治だけでなく、地域情勢や国際関係においても重要な位置を占めている。モロッコは西サハラの領有を既成事実化しようと、インフラ整備や経済投資を積極的に行っているが、ポリサリオ戦線やアルジェリアなどの支援国はこれに強く反発している。人道的な側面では、ティンドゥフの難民キャンプで暮らす多くのサハラウィ人が厳しい生活を強いられており、国際的な支援が求められている。紛争の平和的解決は依然として見通せず、地域の不安定要因となっている。

6.2. 主要国との関係

モロッコは歴史的、地理的、経済的な理由から、いくつかの主要国と密接な関係を築いている。

- フランス: 旧宗主国であり、現在も経済、文化、政治の各分野で強い結びつきを持つ。フランスはモロッコの最大の貿易相手国の一つであり、多くのフランス企業がモロッコに進出している。フランス語はモロッコ社会で広く使用されており、教育やビジネスにおける重要な言語となっている。両国首脳間の相互訪問も頻繁に行われている。

- スペイン: 同じく旧宗主国であり、地理的に近接しているため、経済的・人的交流が活発である。セウタ、メリリャといったスペイン領の飛び地や、西サハラ問題、不法移民問題など、両国間にはいくつかの懸案事項も存在するが、貿易や安全保障面での協力関係は維持されている。

- アメリカ合衆国: モロッコはアメリカの「主要な非NATO同盟国」に指定されており、安全保障面での協力関係が深い。アメリカは歴史的にモロッコの西サハラ領有を支持する立場を取っており、2020年にはトランプ政権がモロッコの西サハラ主権を公式に承認した(ただし、バイデン政権下ではこの承認の扱いについて明確な変更は示されていない)。経済援助や軍事協力も行われている。

- アルジェリア: 隣国でありながら、西サハラ問題をめぐって長年対立関係にある。アルジェリアはポリサリオ戦線を支援しており、これが両国関係の最大の障害となっている。国境は1994年から閉鎖されており、2021年にはアルジェリアがモロッコとの国交断絶を宣言するなど、緊張状態が続いている。

- イスラエル: 2020年にアメリカの仲介により国交正常化に合意した。歴史的にモロッコには多くのユダヤ人コミュニティが存在し、国交正常化以前から非公式な交流はあった。国交正常化により、経済や観光面での協力が期待されているが、パレスチナ問題に関するアラブ諸国内の世論や、モロッコ国内の一部の反対意見も存在する。

これらの国々以外にも、モロッコはアラブ連盟やイスラム協力機構の加盟国として、アラブ・イスラム諸国との連携を重視している。また、アフリカ連合(AU)にも再加盟し、アフリカ大陸における影響力拡大を目指している。欧州連合(EU)とは「優先的地位」協定を締結し、経済的な結びつきを強化している。

7. 軍事

モロッコ王立軍は、陸軍(最大の部門)、海軍、空軍、国王親衛隊、王立憲兵隊、補助部隊から構成される。国内の治安は概して効果的であり、政治的暴力行為は稀である(45人が死亡した2003年カサブランカ爆弾テロ事件という一つの例外を除く)。

国連は、多数のモロッコ軍が駐留する西サハラに小規模な監視部隊を維持している。サハラウィのポリサリオ戦線は、西サハラで推定5,000人の戦闘員からなる活発な民兵組織を維持しており、1970年代以来、モロッコ軍と断続的な戦闘を続けている。

モロッコ軍の主な装備は、フランス、アメリカ、ロシアなどから調達されている。近年は装備の近代化を進めており、特に空軍力と海軍力の強化に注力している。国防政策の基本は、領土保全と国内の安定維持であり、西サハラ問題が最大の安全保障上の課題となっている。また、モロッコはアフリカにおけるテロ対策や海賊対策など、地域の安定化にも積極的に関与しており、国際連合平和維持活動(PKO)にも部隊を派遣している。

徴兵制度は2006年に一旦廃止されたが、2018年に19歳から25歳の男女を対象とした12ヶ月間の兵役義務として復活した。

8. 人権

1960年代初頭から1980年代後半にかけて、ハサン2世の指導下にあったモロッコは、アフリカおよび世界で最も人権状況の悪い国の一つであった。ハサン2世の指導下では、政治的反対意見の抑圧が広範に行われ、1990年代半ばに急激に減少するまで続いた。人権侵害が行われた数十年間は「鉛の時代」(les années de plomb)と呼ばれ、強制失踪、政府反対派やデモ参加者の暗殺、タズママルトのような秘密収容所などが含まれた。ハサン2世国王(1961年~1999年)の治世中に行われた人権侵害を調査するため、ムハンマド国王政権は公正和解委員会(IER)を設立した。

ヒューマン・ライツ・ウォッチの2016年の年次報告書によると、モロッコ当局はいくつかの法律を通じて、平和的な表現、結社、集会の権利を制限した。当局は、政府または国王(または王室)を批判する印刷物およびオンラインメディアを引き続き起訴している。また、西サハラにおけるサハラウィ独立支持派およびポリサリオ支持派のデモ参加者に対する暴力の疑惑も根強く残っている。西サハラは紛争地域であり、モロッコによって占領され、「南部諸州」の一部と見なされている。モロッコは、サハラウィ独立活動家を良心の囚人として拘束していると非難されている。

同性愛行為および婚前交渉はモロッコでは違法であり、6ヶ月から3年の懲役刑に処せられる可能性がある。イスラム教以外の宗教への改宗勧誘は違法であり(モロッコ刑法第220条)、その犯罪は最高15年の懲役刑に処せられる。女性に対する暴力およびセクシャルハラスメントは犯罪化されている。刑罰は1ヶ月から5年で、罰金は200 USDから1000 USDである。モロッコでは君主制を損なうことも犯罪であり、2023年8月、カタール在住のモロッコ人がフェイスブックで国王の政策決定を批判したとして5年の懲役刑を宣告された。

「鉛の時代」以降、ムハンマド6世国王の下で一定の人権状況の改善は見られるものの、依然として多くの課題が残されている。特に、表現の自由、集会の自由、結社の自由に対する制限は、国内外の人権団体から批判の対象となっている。ジャーナリストや人権活動家に対する圧力や訴追も報告されている。西サハラ問題に関連する活動家への弾圧も深刻な問題である。

社会的弱者の権利に関しても、女性の権利向上を目指した家族法(ムダワナ)改正などの進展はあったが、法の実効性や慣習との乖離、LGBTQ+の人々に対する差別や法的保護の欠如などが指摘されている。司法の独立性や公正性についても疑問が呈されることがあり、拷問や不当な扱いの報告も後を絶たない。民主的発展と人権尊重の完全な実現には、さらなる改革と社会全体の意識変革が求められている。

9. 経済

モロッコの経済は、比較的自由経済であり、需要と供給の法則によって統治されていると考えられている。1993年以来、同国はかつて政府の手にあった特定の経済部門の民営化政策を推進してきた。モロッコはアフリカの経済問題における主要なプレーヤーとなっており、GDP(PPP)でアフリカ第6位の経済大国である。モロッコは、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットの生活の質指標でアフリカ諸国の中で第1位にランクされ、南アフリカを上回った。しかし、その第1位のランキングが与えられてからの数年間で、モロッコはエジプトに次ぐ第4位に後退した。

政府の改革と2000年から2007年にかけての年平均4~5%の着実な成長(2003年から2007年にかけては前年比4.9%の成長を含む)により、モロッコの経済は数年前に比べてはるかに堅調になった。2012年について、世界銀行はモロッコの成長率を4%、翌2013年は4.2%と予測した。2000年から2019年にかけて、モロッコの労働者の農業従事者の割合は減少し、工業従事者の割合は増加した。

サービス部門はGDPの半分以上を占め、鉱業、建設、製造業からなる産業部門がさらに4分の1を占める。最も高い成長を記録した部門は、観光、通信、繊維であった。しかし、モロッコは依然として農業に不適切なほど依存しており、農業はGDPの約14%を占めるが、モロッコ人口の40~45%を雇用している。半乾燥気候であるため、良好な降雨量を確保することは困難であり、モロッコのGDPは天候によって変動する。財政的慎重さにより統合が可能となり、財政赤字と負債はGDPに対する割合として減少した。

9.1. マクロ経済

モロッコの経済は、市場経済を基本としつつも、国王を中心とする強力な中央政府が経済政策に大きな影響力を持つ混合経済体制と見なすことができる。近年、政府は構造改革と経済多角化を進め、外国直接投資の誘致にも積極的に取り組んでいる。

主要なマクロ経済指標を見ると、国内総生産(GDP)はアフリカ大陸で有数の規模を誇る。経済成長率は、農業生産が天候に左右されるため年によって変動が大きいものの、長期的には安定した成長を目指している。物価は比較的安定しているが、国際的なエネルギー価格や食料価格の変動の影響を受けやすい。失業率、特に若年層の失業率は依然として高い水準にあり、社会的な課題となっている。

政府の経済政策は、財政健全化、インフレ抑制、競争力強化、輸出振興、雇用創出などを重視している。インフラ整備(高速道路、港湾、再生可能エネルギーなど)への投資も積極的に行われている。しかし、官僚主義、汚職、司法制度の非効率性などが経済成長の阻害要因として指摘されることもある。また、地域間の経済格差や貧富の差の拡大も社会問題となっている。

9.2. 主要産業

モロッコ経済は、農業、鉱業、製造業、観光業など、多様な産業分野によって構成されている。これらの産業は、国のGDP、雇用、輸出において重要な役割を果たしている。

9.2.1. 農業

農業は歴史的にモロッコ経済の基幹産業であり、現在も多くの雇用を生み出している。主要な農産物には、オリーブ、柑橘類(オレンジ、ミカンなど)、穀物(小麦、大麦)、野菜(トマト、ジャガイモなど)、ブドウ(ワイン生産用も含む)、ナツメヤシなどがある。

農業生産性は、天水農業が中心であるため降雨量に大きく左右される。政府は灌漑システムの整備や近代的な農業技術の導入を推進し、生産性の向上と安定化を図っている。特に「グリーン・モロッコ計画」のような国家戦略を通じて、農業の近代化、高付加価値化、輸出志向化が進められている。

しかし、水資源の不足、農地の細分化、小規模農家の貧困、気候変動の影響といった課題も抱えている。また、農薬や化学肥料の使用による環境汚染、過剰な灌漑による土壌塩害なども懸念されている。農村部における貧困削減や持続可能な農業の実現が重要な政策課題である。

9.2.2. 鉱業・エネルギー

モロッコは鉱物資源、特にリン鉱石の埋蔵量と生産量において世界有数の国である。リン鉱石は主に肥料の原料として輸出され、国の重要な外貨収入源となっている。国営企業のOCPグループ(旧モロッコリン酸公社)がリン鉱石の採掘から加工、輸出までを独占的に手がけている。その他、銀、鉛、亜鉛、コバルト、銅なども産出される。鉱業は地域経済や雇用に貢献しているが、環境への影響や労働者の安全確保、資源の持続可能な利用といった課題も存在する。

エネルギーに関しては、モロッコは石油や天然ガスの国内資源に乏しく、エネルギー輸入依存度が高い。しかし、近年、政府は再生可能エネルギーの開発に積極的に取り組んでおり、特に太陽光発電と風力発電の導入が進んでいる。ワルザザート近郊のヌール太陽熱発電所は世界最大級の集光型太陽熱発電所であり、国のエネルギー自給率向上と二酸化炭素排出量削減に貢献することが期待されている。エネルギー政策は、エネルギー安全保障の確保、エネルギー効率の向上、再生可能エネルギー比率の拡大を柱としている。一方で、エネルギーインフラの整備や電力価格の安定化、エネルギー貧困層への配慮なども重要な課題である。

9.2.3. 製造業

モロッコの製造業は、経済の多角化と雇用創出において重要な役割を担っている。主要な分野としては、繊維・衣料産業、自動車部品産業、食品加工業、化学工業(特に肥料製造)、航空宇宙産業部品などが挙げられる。

繊維・衣料産業は伝統的に重要な輸出産業であったが、近年は国際競争の激化に直面している。自動車部品産業は、ルノーやPSAグループ(現ステランティス)などの外国企業が進出し、急速に発展している。政府は、自由貿易ゾーンの設置や投資誘致策を通じて、これらの産業の育成を支援している。食品加工業は、国内の豊富な農水産物を活用し、国内市場向けだけでなく輸出も行っている。

製造業の発展には、労働者の技能向上、インフラ整備、研究開発投資の促進などが不可欠である。また、労働者の権利保護、労働条件の改善、環境規制の遵守といった社会的側面も重要視されている。公正な競争条件の確保や中小企業の育成も課題となっている。

9.2.4. 観光業

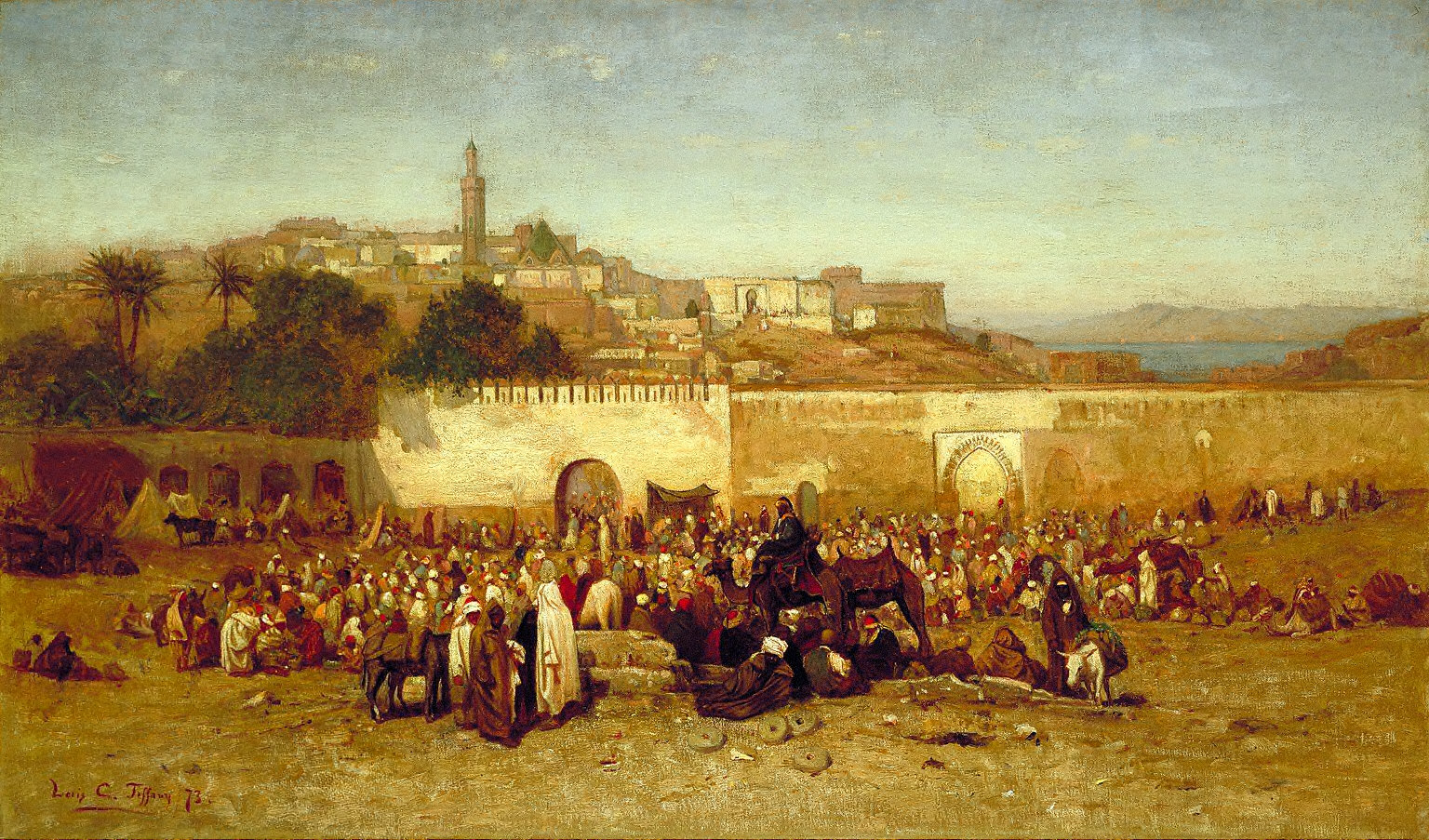

観光業はモロッコ経済の重要な柱の一つであり、外貨獲得と雇用創出に大きく貢献している。モロッコは、歴史的な都市(フェズ、マラケシュ、メクネス、ラバトなど)、美しいビーチ、アトラス山脈の雄大な自然、サハラ砂漠の風景など、多様な観光資源に恵まれている。また、イスラム文化とベルベル文化が融合した独特の文化や、リアドと呼ばれる伝統的な宿泊施設も観光客を惹きつけている。

政府は「ビジョン2020」(現在は後継戦略が策定されている可能性あり)といった国家戦略を掲げ、観光インフラの整備、観光客誘致のためのプロモーション活動、人材育成などに積極的に取り組んでいる。2019年には1300万人以上の観光客が訪れた。主な観光客はヨーロッパからであり、特にフランス、スペイン、ドイツ、イギリスからの観光客が多い。近年は、アジアや中東からの観光客も増加傾向にある。

観光収入はGDPの重要な部分を占め、多くの雇用を生み出している。しかし、観光業は国際情勢や経済状況、自然災害などの影響を受けやすいという脆弱性も抱えている。持続可能な観光開発、地域社会への利益還元、文化遺産や自然環境の保護との両立が重要な課題である。また、観光客の安全確保やサービスの質向上も継続的に求められている。

9.3. 貿易

モロッコは対外開放経済政策を推進しており、多くの国・地域と貿易関係を結んでいる。主要な輸出品目は、自動車および自動車部品、衣類・繊維製品、農産物(柑橘類、野菜、オリーブオイルなど)、水産物、リン鉱石および肥料などである。主要な輸入品目は、原油・石油製品、機械類、穀物、化学製品、鉄鋼などである。

最大の貿易相手地域は欧州連合(EU)であり、特にスペインとフランスが重要な相手国となっている。モロッコはEUと連合協定を締結しており、多くの工業製品について関税が撤廃されている。また、アメリカ合衆国とは自由貿易協定(FTA)を締結しているほか、アラブ諸国やアフリカ諸国とも経済連携を強化している。

政府は輸出志向型産業の育成と貿易の多角化を目指しており、輸出競争力の強化、貿易手続きの簡素化、新たな市場の開拓などを進めている。しかし、依然として貿易赤字が続いており、エネルギーや食料の輸入依存度の高さが課題となっている。また、非関税障壁や国際的な品質基準への対応も求められている。

9.4. 麻薬経済

モロッコ、特に北部のリフ山脈地域は、伝統的に大麻栽培が盛んな地域であり、世界有数のハシシ(大麻樹脂)生産国として知られている。この地域における大麻栽培は7世紀まで遡るとされ、長年にわたり一部の地域住民の生計手段となってきた。

大麻栽培およびハシシ生産は、非合法ながらも一定の経済的側面を有しており、特に貧困地域における雇用や収入源となっている。国連薬物犯罪事務所(UNODC)の2004年の報告によれば、2002年時点で大麻栽培・加工はモロッコの国内総生産(GDP)の0.57%を占めていたとされる。生産されたハシシの多くは、ヨーロッパ市場へ密輸されていると指摘されている。

モロッコ政府は、国際的な圧力や国内の社会問題への対応として、大麻栽培の取り締まりや代替作物への転換支援策を実施してきた。しかし、根絶は困難であり、栽培地域における貧困問題や社会経済的要因が複雑に絡み合っている。近年、政府は医療用および産業用大麻の合法化に向けた動きも見せているが、その管理や規制、社会への影響については慎重な議論が求められている。

また、モロッコは南米から西ヨーロッパへ向かうコカインの経由地としても利用されており、麻薬密輸組織の活動も問題となっている。

10. 社会基盤

モロッコの社会基盤は、経済成長と国民生活の向上を支える上で重要な役割を担っている。政府は近年、交通網、エネルギー供給網、通信インフラなどの整備に積極的に投資している。

10.1. 交通

モロッコの道路網はアフリカ大陸でも比較的整備されており、主要都市間は高速道路で結ばれている。2019年の世界経済フォーラムの報告によれば、道路インフラは世界32位と評価されている。鉄道網も存在し、国有鉄道会社ONCFが運営している。2018年には、アフリカ初となる高速鉄道アル・ボラクがタンジェとカサブランカ間で開業した。これは、最終的に1,500kmに及ぶ高速鉄道網計画の第一段階である。

主要な港湾としては、地中海と大西洋の結節点に位置するタンジェMED港が挙げられる。これはアフリカ最大級のコンテナ港であり、国際的な物流ハブとしての役割を担っている。カサブランカ港も重要な商業港である。

主要な国際空港には、カサブランカのムハンマド5世国際空港、マラケシュのマラケシュ・メナラ空港、ラバトのラバト=サレ空港などがある。国内線および国際線の航空網が整備されている。

10.2. エネルギー供給

モロッコはエネルギー資源の多くを輸入に頼ってきたが、近年、再生可能エネルギーへの転換を強力に推進している。特に太陽光発電と風力発電の開発に力を入れており、2008年には電力供給の約56%を石炭に依存していた状況から大きく変化している。エネルギー需要は2012年から2050年の間に年間6%増加すると予測されており、エネルギー供給の多様化は喫緊の課題である。

政府は大規模な太陽熱発電所(ワルザザートのヌール太陽熱発電所など)や風力発電所の建設を進めている。2022年4月には、総設備容量400メガワットの多拠点太陽光発電プロジェクト「Noor II」の第一段階が開始された。これらのプロジェクトは、化石燃料への依存度を低減し、将来的にはヨーロッパへの電力輸出も視野に入れている。

10.3. 上下水道・衛生

モロッコの上下水道および衛生設備は、大都市では比較的整備が進んでいるが、農村部や貧困地域では依然として課題が残る。水道事業は、カサブランカなどの大都市では民間企業が、その他多くの都市では公営企業や国営の電力・水道会社(ONEE)が担っている。

過去15年間で水道へのアクセスは大幅に改善されたが、下水処理のレベルは依然として低く、収集された排水の処理率は低いままである(2006年時点で収集排水の13%のみ処理)。2005年に承認された国家衛生プログラムは、2020年までに収集排水の60%を処理し、都市部の世帯の80%を下水道に接続することを目標としていた。非公式居住地の住民が土地の権利を取得し、水道・下水道網への接続料を免除される「国家人間開発イニシアチブ」の一環として、都市部の貧困層の一部に対する水道接続の欠如問題にも取り組んでいる。

しかし、1960年から2020年の間に、一人当たりの再生可能な水資源の利用可能量は2560 m3から約620 m3に減少しており、水不足は深刻な問題である。世界銀行は、水不足とその農業への影響に対処するため、ワルザザートのヌール太陽光発電プロジェクトなどを支援している。

11. 科学技術

モロッコ政府は、教育の質の向上と研究開発を社会経済的ニーズにより対応させるための改革を実施している。2009年5月、当時の首相アッバス・エル=ファッシは、科学技術への投資を2008年の62.00 万 USDから2009年には850.00 万 USD(6900万モロッコ・ディルハム)に増額すると発表した。これは、研究室の建設、研究者向けの研修コース、科学分野の奨学金プログラムなどに充てられる。モロッコは世界知的所有権機関(WIPO)のグローバル・イノベーション・インデックスで、2020年の75位から2024年には66位へと順位を上げている。

「モロッコ・イノベーション戦略」は、2009年6月に同国初の国家イノベーションサミットで産業・商業・投資・デジタル経済省によって立ち上げられた。この戦略は、2014年までにモロッコ特許1,000件の創出と革新的なスタートアップ企業200社の設立を目標としていた。2012年、モロッコの 発明家は197件の特許を出願し、2年前の152件から増加した。2011年、産業・商業・新技術省はモロッコ産業商業所有権庁と提携して「モロッコ・イノベーション・クラブ」を設立した。これは、イノベーションに関わる関係者のネットワークを構築し、彼らが革新的なプロジェクトを開発するのを支援することを目的としている。

高等教育科学研究省は先端技術の研究を支援している。モロッコリン酸公社(OCPグループ)は、カサブランカとマラケシュの間に位置するムハンマド6世大学周辺にスマートシティ「キング・ムハンマド6世グリーンシティ」を開発するプロジェクトに47億ディルハム(約4.79 億 USD)を投資した。2012年、ハサン2世科学技術アカデミーは、鉱業、漁業、食品化学、新技術など、モロッコが比較優位性を持ち、熟練した人材を有する多くの分野を特定した。また、再生可能エネルギー、保健セクター、環境、地球科学などの戦略的分野も特定した。

2015年5月20日、設立から1年足らずで、教育・訓練・科学研究高等評議会は国王に「モロッコにおける教育のビジョン2015-2030」と題する報告書を提出した。報告書は、教育を平等にし、それによって最大限の人々がアクセスできるようにすることを提唱した。報告書はまた、GDPに占める研究開発(R&D)費の割合を2010年の0.73%から「短期的には1%、2025年までに1.5%、2030年までに2%」へと段階的に増加させることで資金調達される統合的な国家イノベーションシステムの開発を勧告した。2015年現在、モロッコには3つのテクノパークがある。2005年にラバトに最初のテクノパークが設立されて以来、カサブランカに2番目、2015年にタンジェに3番目のテクノパークが設立された。これらのテクノパークは、情報通信技術(ICT)、「グリーン」技術(環境配慮型技術)、文化産業を専門とするスタートアップ企業や中小企業を誘致している。モロッコ産業商業所有権庁によると、モロッコにおける特許出願件数は2015年から2019年の間に167%増加した。

2024年現在、モロッコはアフリカでインターネット接続人口が最も多い国のトップ4に入っている。2022年、モロッコのインターネット利用者数は約3160万人に達した。2024年1月時点で、モロッコのインターネット利用者数は約3450万人で、普及率は約90.7%である。モロッコには、「国家デジタル開発戦略2030」など、いくつかのインターネット関連プロジェクトがある。2024年には、「コネクテッド・キャンパス」と呼ばれる別のプログラムの一環として、アメリカの無線ネットワークプロバイダーであるカンビウム・ネットワークスがモロッコの公立大学に18,000台のWi-Fiアクセスポイントを配備した。

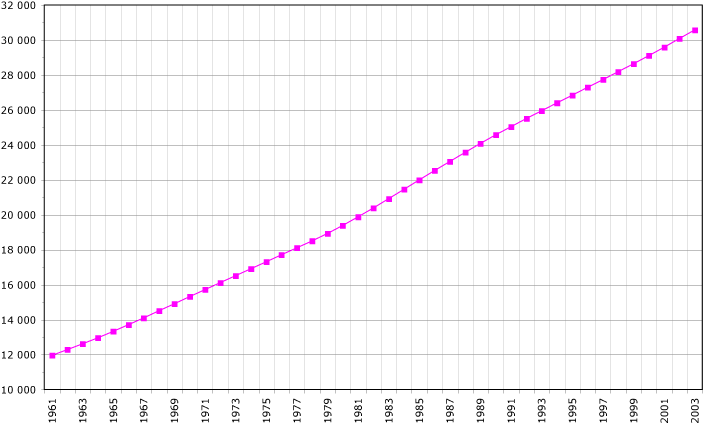

12. 人口

モロッコの人口は約{{UN_Population|Morocco}}人({{UN_Population|Year}}年推定)である。1960年のモロッコの人口は1,160万人であった。2024年現在、人口の49.7%が女性、50.3%が男性である。2014年のモロッコ国勢調査によると、国内には約84,000人の移民がいた。これらの外国生まれの居住者のほとんどはフランス出身者であり、次いで西アフリカやアルジェリアの様々な国からの人々が多かった。また、スペイン出身の外国人居住者も多数いる。彼らの中には、主にヨーロッパの多国籍企業で働く植民地時代の入植者の子孫もいれば、モロッコ人と結婚した人々や退職者もいる。独立前、モロッコには50万人のヨーロッパ人が居住しており、そのほとんどがキリスト教徒であった。また、独立前には25万人のスペイン人がモロッコに居住していた。かつてモロッコで大きな存在感を示していたユダヤ人マイノリティは、1948年の26万5千人をピークに大幅に減少し、2022年には約3,500人となっている。

モロッコには大規模なディアスポラが存在し、その多くはフランスに居住しており、伝えられるところによると3世代目まで含めると100万人以上のモロッコ人がいる。また、スペイン(約70万人のモロッコ人)、オランダ(36万人)、ベルギー(30万人)にも大規模なモロッコ人コミュニティがある。その他の大規模なコミュニティは、イタリア、カナダ、アメリカ合衆国、そしてモロッコ系ユダヤ人が2番目に大きなユダヤ人エスニックサブグループを構成すると考えられているイスラエルで見られる。モロッコはまた、世界で最も多くのベルベル人を抱える国でもあり、その推定値は通常、人口の40~60%の間である。

12.1. 人口構成と分布

2023年時点のモロッコの総人口は約3,780万人と推定されている。人口増加率は比較的緩やかで、近年は1%前後で推移している。都市化が進行しており、2023年時点で都市人口率は約65%に達している。平均寿命は、男性が約73歳、女性が約77歳である(2021年推定)。

人口は主に大西洋岸の都市部や北部の平野部に集中している。最大の都市はカサブランカ(約350万人)であり、次いで首都ラバト(サレ都市圏を含めると約200万人)、フェズ(約120万人)、マラケシュ(約100万人)、タンジェ(約100万人)などが主要都市として挙げられる。

国外に居住するモロッコ人(ディアスポラ)も多く、特に旧宗主国であるフランスやスペイン、その他ヨーロッパ諸国(ベルギー、オランダ、イタリアなど)や北米に大規模なコミュニティが存在する。その規模は数百万人と推定され、本国への送金は重要な外貨収入源となっている。

12.2. 民族

モロッコでは、民族的アイデンティティは言語と文化に深く結びついており、人口は主にアラブ人とベルベル人(アマジグ人)という2つの主要なグループで構成されている。しかし、同国の国家統計局である高等計画弁務官事務所は、歴史的にアラブ人とベルベル人を区別することの難しさ(ベルベル語話者の間でも)を理由に、民族人口統計に関するデータを収集していない。

アラブ人は最大の民族グループを形成し、モロッコ人口の65%から80%を占めると推定されている。先住民であるベルベル人は人口の30%から35%を構成すると推定されている。アマジグ人としても知られるベルベル人は、通常、異なる方言を持つ3つの主要なグループに分けられ、主に農村部の山岳地帯に分散して居住している。すなわち、リフ山脈のリフ人、中部アトラス山脈のザヤン人、アンティ=アトラス山脈のシルハ人である。7世紀以降のアラビア半島からのアラブ人移民の流入は、モロッコの人口、文化、遺伝的景観の形成に貢献した。

さらに、人口のかなりの部分には、西アフリカまたは混血の奴隷化された人々の子孫であるハラティン、サハラウィ人、グナワ、そして17世紀にスペインとポルトガルから追放されたヨーロッパのイスラム教徒であるモリスコが含まれる。

ブリタニカ百科事典によると、モロッコ人の44%がアラブ人、24%がアラブ化されたベルベル人、21%がベルベル人、10%がモーリタニアのムーア人である。さらに、マイノリティ・ライツ・グループ・インターナショナルは、国際的に承認されているモロッコ国内に約9万人のサハラウィ人が居住しているのに対し、紛争中の西サハラには約19万人が居住していると推定している。

近年、ベルベル人の文化復興運動が活発化しており、ベルベル語(タマジグト語)が公用語の一つとして認められるなど、マイノリティの権利向上に向けた動きも見られる。

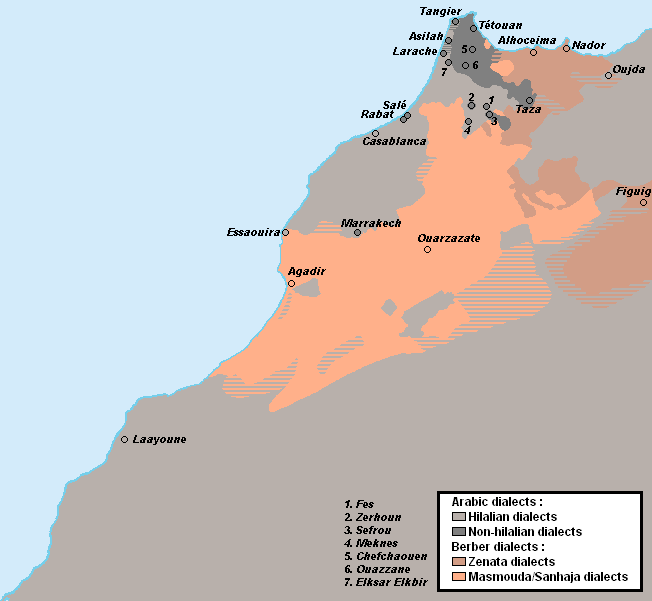

12.3. 言語

モロッコの公用語はアラビア語とベルベル語である。国民が日常的に使用するアラビア語は、正則アラビア語(フスハー)とは異なるアラビア語モロッコ方言(ダリジャ)であり、マグレブ地域特有の口語である。2024年の国勢調査によると、人口の約92.7%がアラビア語を話すことができる。

ベルベル語(タマジグト語)は、主に3つの主要方言(北部のリフ語、中部の中央アトラス・タマジグト語、南部のシルハ語)に分かれ、人口の約24.8%によって話されている。2024年の国勢調査では、モロッコの識字人口のほぼ全体(99.2%)がアラビア語を読み書きできるのに対し、ベルベル語を読み書きできるのは人口の1.5%であった。また、同調査では、モロッコ人の80.6%がアラビア語を母語と見なし、18.9%がいずれかのベルベル語方言を母語と見なしていると報告された。1956年の独立後、フランス語とアラビア語が行政と教育の主要言語となった。

フランス語は、歴史的な経緯から現在も行政、ビジネス、高等教育、メディアなどの分野で広く使用されており、事実上の第二公用語としての地位を占めている。2004年の国勢調査では、219万人のモロッコ人がフランス語以外の外国語を話すとされた。2010年には、モロッコには約1,036万6千人のフランス語話者がおり、これは人口の約32%に相当する。

スペイン語は、特に北部地域や旧スペイン領サハラ地域で歴史的に影響力を持ち、一部で話されている。2016年のエスノローグによると、モロッコには153万6,590人(人口の約4.5%)のスペイン語話者がいる。セヴァンテス文化センターの2018年の調査では、少なくともスペイン語に堪能なモロッコ人は170万人に上り、モロッコはヒスパニック圏(米国もヒスパニック語圏から除外しない限り)以外で最もスペイン語話者が多い国として位置づけられた。

英語は、特に若年層やビジネス界を中心に、外国語としての重要性が高まっている。

12.4. 宗教

モロッコの国教はイスラム教であり、国民の圧倒的多数(約99%)がイスラム教徒である。そのほとんどはスンニ派(マーリク法学派が主流)を信仰している。シーア派イスラム教徒は0.1%未満である。2018年のアロバロメーター調査によると、モロッコ人の約15%が自身を無宗教であると述べているが、同じ調査で回答者のほぼ100%がイスラム教徒であると回答している。2021年のアロバロメーター調査では、モロッコ人の67.8%が宗教的、29.1%がある程度宗教的、3.1%が無宗教であると回答した。2015年のギャラップ国際世論調査では、モロッコ人の93%が自身を宗教的であると考えていると報告された。

1956年のモロッコ独立前、同国には50万人以上のキリスト教徒コミュニティが存在し、主にスペイン系およびフランス系のヨーロッパ人であった。これらのカトリック教徒の入植者は歴史的遺産と強力なプレゼンスを有していた。しかし、モロッコの独立後、これらのキリスト教徒の入植者の多くはスペインまたはフランスに去った。現在、主にカトリックおよびプロテスタントの外国人居住者からなるキリスト教徒コミュニティは約4万人の信者を擁する。ほとんどの外国人居住キリスト教徒は、カサブランカ、タンジェ、マラケシュ、ラバトの都市部に居住している。一方、モロッコ人権協会は、2万5千人のキリスト教徒市民がいると推定している。

イスラエル国建国(1948年)以前には、約26万5千人のユダヤ人が同国に居住しており、これはイスラム世界で最大のユダヤ人コミュニティであった。最新の推定では、歴史的なカサブランカのユダヤ人コミュニティの規模は約2,500人、ラバトとマラケシュのユダヤ人コミュニティはそれぞれ約100人である。残りのユダヤ人人口は国中に分散している。この人口は主に高齢者であり、若者の数は減少している。都市部に位置するバハーイー教コミュニティの信者数は350人から400人である。

憲法は信教の自由を保障しているが、イスラム教から他の宗教への改宗や、イスラム教徒に対する改宗の勧誘は法律で禁じられており、処罰の対象となる。

13. 教育

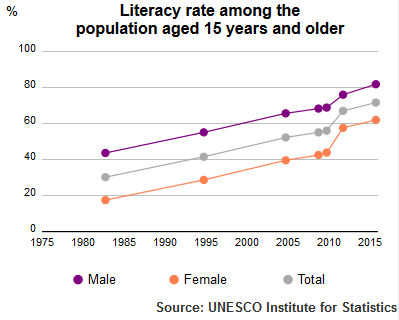

モロッコの教育は、初等教育(6歳から12歳までの6年間)が義務教育であり、無償で提供されている。その後、前期中等教育(3年間)、後期中等教育(3年間)と続く。2012年の国の推定識字率は72%であった。2006年9月、ユネスコはモロッコに対し、キューバ、パキスタン、インド、トルコなどの国々と共に「ユネスコ2006年識字賞」を授与した。2024年の国勢調査によると、モロッコの識字人口の99.2%がアラビア語を、57.7%がフランス語を、20.5%が英語を、1.5%がベルベル語を読み書きできる。

高等教育機関としては、総合大学、高等専門学校、ポリテクニックなどがある。主要な大学には、ラバトにある国内最大の大学でカサブランカとフェズに分校を持つムハンマド5世大学、農業専門分野に加えて主要な社会科学研究も行うラバトのハサン2世農獣医学研究所、そして1995年にサウジアラビアとアメリカ合衆国の貢献により開校した北西アフリカ初の英語大学であるイフレンのアル・アハウアイン大学などがある。

859年にファーティマ・アル=フィフリーによってフェズ市にマドラサとして設立されたアル=カラウィーイーン大学は、ユネスコを含む一部の情報源によって「世界最古の大学」と見なされている。モロッコには、ムハンマド6世ポリテクニック大学、国立郵便電気通信研究所(Institut national des postes et télécommunications国立郵便電気通信研究所フランス語)、国立高等電気機械学校(École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mecanique国立高等電気機械学校フランス語、ENSEM)、モハメディア工科大学(École Mohammadia d'ingénieursモハメディア工科大学フランス語、EMI)、ISCAE、国立統計応用経済研究所(INSEA)、国立鉱物産業学校、ハサニア公共事業学校、国立商業経営学校群、カサブランカ高等技術学校など、いくつかの名門大学院もある。

政府は教育改革を進めており、就学率の向上、教育の質の改善、地域格差の是正などに取り組んでいる。アラビア語とフランス語が主要な教育言語であるが、近年ではベルベル語教育の導入も進められている。しかし、特に農村部における女子の就学率の低さや、高等教育へのアクセスにおける格差などが依然として課題となっている。

14. 保健医療

モロッコは、保健医療問題への対応と疾病撲滅のために多くの努力を行っている。開発途上国であるモロッコは、これらの分野を改善するために多くの進歩を遂げてきた。発表された研究によると、2005年にはモロッコ国民の16%しか健康保険または保障に加入していなかった。世界銀行のデータによると、モロッコの乳児死亡率は出生1,000人あたり20人(2017年)、妊産婦死亡率は出生10万人あたり121人(2015年)と高い。

モロッコ政府は、既存の医療制度内に監視システムを設置し、データを監視・収集している。衛生に関する集団教育は、モロッコ居住者には無料である初等教育学校で実施されている。2005年、モロッコ政府は健康保険の適用範囲を拡大するための2つの改革を承認した。最初の改革は、公的および民間部門の従業員を対象とした強制的な健康保険計画であり、適用範囲を人口の16%から30%に拡大するものであった。2番目の改革は、貧困層へのサービスをカバーするための基金を設立するものであった。両方の改革により、質の高い医療へのアクセスが改善された。乳児死亡率は、1960年の出生1,000人あたり144人から、2000年には出生1,000人あたり42人、2022年には出生1,000人あたり15人と大幅に改善された。同国の5歳未満児死亡率は、1990年から2011年の間に60%減少した。

世界銀行のデータによると、現在の死亡率は依然として非常に高く、隣国スペインの7倍以上である。2014年、モロッコは母子保健の進展を加速するための国家計画を採択した。モロッコ計画は、2013年11月13日にラバトで、モロッコのエル・フセイン・ルアルディ保健大臣とWHO東地中海地域事務局長アッラー・アルワーンによって開始された。モロッコは、子供と母親の両方の死亡者数を減らす上で大きな進歩を遂げた。世界銀行のデータに基づくと、同国の妊産婦死亡率は1990年から2010年の間に67%減少した。

2014年、医療費支出は国のGDPの5.9%を占めた。2014年以降、GDPに占める医療費支出は減少している。しかし、一人当たりの医療費支出(PPP)は2000年以降着実に増加している。2015年、モロッコの医療費支出は一人当たり435.29 USDであった。2016年の出生時平均寿命は74.3歳(男性73.3歳、女性75.4歳)であり、住民1万人あたり医師6.3人、看護師・助産師8.9人であった。2024年、世界ファクトブックによると、モロッコの平均寿命は74.2歳である。

15. 文化

モロッコは豊かな文化と文明を持つ国である。モロッコの歴史を通じて、多くの人々を受け入れてきた。文化的には、モロッコはアラブ、ベルベル、ユダヤの文化遺産を、フランスやスペインといった外部からの影響、そしてここ数十年のアングロアメリカのライフスタイルと融合させてきた。独立以来、絵画や彫刻、音楽、アマチュア演劇、映画製作が発展してきた。モロッコ国立劇場(1956年設立)は、モロッコとフランスの演劇作品を定期的に上演している。夏の間、全国各地で芸術祭や音楽祭が開催され、その中にはフェズの世界聖なる音楽祭も含まれる。

15.1. 建築

モロッコの建築は、その多様な地理と、移住と軍事的征服による連続的な入植者の波によって特徴づけられる長い歴史を反映している。その建築遺産には、古代ローマの遺跡、歴史的なイスラム建築、現地の土着建築、20世紀のフランス植民地建築、現代建築などが含まれる。

モロッコの伝統建築の多くは、7世紀以降のイスラム時代に発展したものである。これらの建築物は、マグレブ(モロッコ、アルジェリア、チュニジア)とアル=アンダルス(イスラム支配下のスペイン、ポルトガル)を包括するより広範な概念である「ムーア建築」の一部であった。それは、北アフリカのベルベル文化、イスラム以前のスペイン(古代ローマ、ビザンチン、西ゴート)、そしてアラブ・イスラムの芸術的影響を融合させ、馬蹄形アーチやリアド(中庭)といった顕著な特徴を数世紀にわたって独自の様式として洗練させた。もう一つの特徴は、壁面に幾何学的およびアラベスク的なイスラム建築のスタッコ装飾やゼッリージュ(モザイクタイル)の文様が施されていることである。

モロッコのベルベル建築は、モロッコ建築の他の部分と明確に区別されるわけではないが、多くの建築物とその様式は、ベルベル人が支配していたアトラス山脈、サハラ砂漠、またはその南の地域と独特に関連している。これらの農村地域の多くは、地域の地理と社会構造を考慮して建設された多数のカスバ(城砦)とクフール(要塞都市)があり、その中で最も有名なものはアイット・ベン・ハドゥである。これらは一般的に版築(土を突き固める工法)で建てられ、地域的な幾何学模様で装飾されるのが特徴である。遊牧民であったにもかかわらず、ベルベル人は周囲の他の歴史的な芸術の流れから孤立するどころか、多くの建築様式(イスラム様式など)とその思想を自分たちの要件に合わせて適度に変形させ、ひいては西洋イスラム芸術の形成に貢献した。特にムラービト朝、ムワッヒド朝、マリーン朝といったベルベル系王朝が数世紀にわたってこの地域を政治的に支配した際にこの傾向は頂点に達した。

モロッコの近代建築には、フランスとスペインの植民地支配時代である1912年から1956年(スペインの場合は1958年まで)の間に建設された20世紀初頭の数多くのアール・デコ様式や現地のネオ・ムーア様式の建築物が含まれる。モロッコが独立を回復した後の20世紀後半、ムハンマド5世廟(1971年完成)やハサン2世モスク(1993年完成)のような一部の新しい建築物は、モロッコの伝統建築とモチーフ(外国建築)の影響を引き続き融合させた。今日、モロッコではモダニズム建築や現代建築が日常的な建築物だけでなく、主要な建築事業プロジェクトでも使用されている。

古い邸宅を改装した宿泊施設であるリアドも、モロッコの伝統建築を体験できるとして観光客に人気がある。

15.2. 文学

モロッコ文学は、主にアラビア語、ベルベル語、ヘブライ語、フランス語で書かれている。特にムラービト朝とムワッヒド朝の帝国下では、モロッコ文学はアル=アンダルスの文学と密接に関連しており、ザジャル、ムワッシャハー、マカーマといった重要な詩的・文学的形態を共有していた。クルアーン注釈や、カーディー・イヤードの「預言者の権利の定義による癒し」のような他の宗教作品など、イスラム文学も影響力を持っていた。フェズのアル=カラウィーイーン大学は重要な文学の中心地であり、マイモニデス、イブン・アル=ハティーブ、イブン・ハルドゥーンなど海外からの学者を引き付けた。

ムワッヒド朝の下で、モロッコは繁栄と学問の輝かしい時代を経験した。ムワッヒド朝はマラケシュにクトゥビーヤ・モスクを建設し、そこには25,000人以上が収容できただけでなく、その書籍、写本、図書館、書店でも有名であり、それがその名の由来となった。歴史上最初の書籍市場であった。ムワッヒド朝のカリフ、アブー=ヤアクーブ・ユースフ1世は書籍収集を非常に愛好した。彼は大きな図書館を設立し、それは最終的にカスバに運ばれ、公共図書館となった。

近代モロッコ文学は1930年代に始まった。2つの主な要因が、モロッコに近代文学誕生の機運をもたらした。フランスとスペインの保護領であったモロッコは、モロッコの知識人に他のアラビア文学やヨーロッパと自由に交流し、文学作品を生み出す機会を与えた。3世代の作家が特に20世紀のモロッコ文学を形作った。第一世代は、保護領時代(1912年~1956年)に生き、執筆した世代であり、その最も重要な代表者はムハンマド・ベン・ブラヒム(1897年~1955年)である。第二世代は、アブデルクリム・ガラッブ(1919年~2006年)、アッラール・アル=ファーシー(1910年~1974年)、ムハンマド・アル=モフタール・スーシ(1900年~1963年)のような作家たちと共に、独立への移行において重要な役割を果たした。第三世代は60年代の作家たちである。モロッコ文学には、モハメド・シュクリ、ドリス・シュライビ、モハメド・ザフザーフ、ドリス・エル・フーリのような作家がいた。

1950年代から1960年代にかけて、モロッコはポール・ボウルズ、テネシー・ウィリアムズ、ウィリアム・S・バロウズのような作家たちにとって避難所であり芸術の中心地となり、彼らを引き付けた。モロッコ文学は、アラビア語で執筆したモハメド・ザフザーフやモハメド・シュクリのような小説家や、フランス語で執筆したドリス・シュライビやタハール・ベン・ジェλούνのような作家たちと共に栄えた。その他の重要なモロッコの作家には、アブデラティフ・ラアビ、アブデルクリム・ガラッブ、フーアド・ラルイ、モハメド・ベラダ、レイラ・アブーゼイドなどがいる。口承文学(口頭文学)もまた、モロッコのアラビア語であれベルベル語であれ、モロッコ文化の不可欠な部分である。

15.3. 音楽

モロッコの音楽は、アラビア、ベルベル、サハラ以南の起源を持つ。ロックの影響を受けたシャービバンドが広まっており、イスラム音楽に歴史的起源を持つトランスミュージックも同様である。アマジグ人はまた、高アトラス山脈のルワイス族のリュートの一種であるロタールを使って音楽を演奏してきた。ロタールは通常、デュオで演奏され、それにはレバブも含まれることがある。ベルベル音楽は通常、五音音階システムを持つ単旋律である。口承形式のマルーフーン詩もまた、リュート、ヴァイオリン、レバブ、小さな太鼓などの伝統楽器を伴う。

アイタは、田舎で歌われるベドウィンの音楽スタイルである。シャービ(「ポピュラー」)は、モロッコの民俗音楽の多様な形態から派生した数多くの種類からなる音楽である。シャービはもともと市場で演奏されていたが、現在はあらゆる祝賀会や会合で見られる。モロッコはまた、北西アフリカ全域で見られるアンダルシア古典音楽の本拠地でもある。それはおそらくコルドバのムーア人の下で発展し、ペルシャ生まれの音楽家ズィルヤーブがその発明者として通常認められている。現代アンダルシア音楽として知られるジャンルは、モリスコのビジュアルアーティスト、作曲家、ウード奏者であり、アル=アンダルス・アンサンブルの創設者であるタレク・バンジの発案によるものである。ナス・エル・ギワネやジル・ジララのようなアーティストは、伝統的なスタイルと現代的な影響を融合させている。フュージョン、ロック、カントリー、メタル、そして特にヒップホップなど、人気のある西洋の音楽形式もモロッコでますます人気が高まっている。ハテム・アンムールやエルグランデトートのようなアラブのポップアーティストもよく知られている。

15.4. 大衆媒体

モロッコの映画は、1897年にルイ・リュミエールが「Le chevrier Marocain」(モロッコのヤギ飼い)を撮影した時代にまで遡る1世紀以上の長い歴史を持っている。その時から1944年までの間に、多くの外国映画が国内、特にワルザザート地域で撮影された。1944年、国の映画規制機関である{{仮リンク|モロッコ映画センター|fr|Centre cinématographique marocain}}(CCM)が設立された。スタジオもラバトに開設された。

1952年、オーソン・ウェルズの「オセロ」は、モロッコの旗の下でカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した。しかし、映画祭の音楽家たちは、出席者の中に誰もモロッコ国歌を知らなかったため、それを演奏しなかった。6年後、モハメド・ウスフールは最初のモロッコ映画「Le fils maudit」(呪われた息子)を制作した。

1968年、最初の地中海映画祭がタンジェで開催された。現在の形では、このイベントはテトゥアンで開催されている。これに続いて、1982年に最初の全国映画祭がラバトで開催された。2001年には、最初のマラケシュ国際映画祭(FIFM)がマラケシュで開催された。モロッコのテレビチャンネルには、2M、アル・アウラ(Societe Nationale de Radiodiffusion et de Television)、Medi 1 TVなどがある。

15.5. 食文化

モロッコ料理は世界で最も多様な料理の一つと考えられている。これは、モロッコと外部世界との数世紀にわたる相互作用の結果である。モロッコの料理は主にムーア料理、ヨーロッパ料理、地中海料理の融合である。香辛料はモロッコ料理で広範に使用されている。香辛料は何千年もの間モロッコに輸入されてきたが、ティリウィーンのサフラン、メクネスのミントとオリーブ、フェズのオレンジとレモンなど、多くの食材は自家栽培されている。

鶏肉はモロッコで最も広く食べられている肉である。モロッコで最も一般的に食べられている赤身の肉は牛肉であり、羊肉が好まれるが比較的高価である。モロッコ料理で最もよく知られている代表的な料理はクスクスであり、古くからの国民食である。牛肉は最も一般的に食べられている赤身の肉で、通常、野菜や豆類と共にタジンで調理される。鶏肉もタジンで非常によく使用され、最も有名なタジンの一つは鶏肉、ジャガイモ、オリーブのタジンである。子羊肉も消費されるが、北西アフリカの羊の品種は脂肪のほとんどを尾に蓄えるため、モロッコの羊肉は西洋の子羊肉やマトンが持つ刺激的な風味はない。家禽も非常に一般的であり、モロッコ料理における魚介類の使用も増加している。さらに、クリイア/クリアや「グディッド」のような乾燥塩漬け肉や塩蔵保存肉があり、タジンの風味付けや「エル・グライフ」という折り畳まれた塩味のモロッコ風パンケーキに使用される。

最も有名なモロッコ料理には、クスクス、パスティラ(ブスティージャまたはベスティラとも綴る)、タジン、タンジーア、ハリラなどがある。後者はスープであるが、それ自体が一品料理と見なされ、特にラマダーンの月にデーツと共に提供される。豚肉の消費は、イスラム教の宗教法であるシャリーアに従って禁止されている。

日常の食事の大部分はパンである。モロッコのパンは主にデュラムコムギのセモリナ粉で作られ、ホブズとして知られている。パン屋はモロッコ全土で非常に一般的であり、焼きたてのパンはすべての都市、町、村で主食となっている。最も一般的なのは全粒粉の粗挽きパンまたは白パンである。また、多くの平たいパンや、引き延ばしてフライパンで焼いた無発酵パンもある。最も人気のある飲み物は、ミントの葉や他の材料を使った緑茶である「アタイ」である。

15.6. 祝祭日

モロッコには、下記の祝日に加え、イスラム教の祝日も存在する。モロッコの祝日は毎年同じ日に祝われるが、イスラム教の祝日はイスラム暦によって決められるため移動祝日である。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | رأس السنة الميلادية | |

| 1月11日 | 独立宣言記念日 | ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال | |

| 1月14日 | アマジグ暦元日 | ينّاير | ベルベル人の新年 |

| 5月1日 | メーデー | عيد الشغل | 国際労働者の日 |

| 7月30日 | 即位記念日 | عيد العرش | ムハンマド6世国王の即位日 |

| 8月14日 | ダフラ=オウィド・エッ=ダハブ回復記念日 | استرجاع إقليم وادي الذهب | ダフラ=オウィド・エッ=ダハブ地方の回復を記念する日 |

| 8月20日 | 国王と人民の革命記念日 | ثورة الملك والشعب | 1953年にフランス植民地支配に対する抗議運動が発生し、独立につながった日 |

| 8月21日 | ムハンマド6世国王誕生日(青年の日) | عيد الشباب | |

| 11月6日 | 緑の行進記念日 | عيد المسيرة الخضراء | 1975年のこの日、西サハラの返還を求め35万人が参加したデモ |

| 11月18日 | 独立記念日 | عيد الاستقلال | 1956年にフランスとスペインから独立した日 |

16. スポーツ

サッカーは同国で最も人気のあるスポーツであり、特に都市部の若者の間で人気がある。1986年、モロッコはFIFAワールドカップの第2ラウンドに進出した初のアラブおよびアフリカの国となった。モロッコは1988年にアフリカネイションズカップを主催し、当初の開催国ギニアが開催準備の不備により開催権を剥奪された後、2025年にも再び主催する。モロッコは当初2015年のアフリカネイションズカップを主催する予定だったが、大陸でのエボラ出血熱流行への懸念から予定された日程での大会開催を拒否した。モロッコはFIFAワールドカップの開催を6回試みたが、アメリカ合衆国、フランス、ドイツ、南アフリカ、そしてカナダ・メキシコ・アメリカ合衆国の共同開催案に5回敗れた。しかし、モロッコは6回目の挑戦でついに開催権を獲得し、2030年にポルトガルとスペインと共に共同開催する。2022年、モロッコはアフリカおよびアラブのチームとして初めて準決勝に進出し、大会4位で終えた。

1984年のオリンピックでは、2人のモロッコ人選手が陸上競技で金メダルを獲得した。ナワル・エル・ムータワキルは400メートルハードルで優勝し、アラブまたはイスラム諸国出身の女性として初めてオリンピック金メダルを獲得した。サイド・アウィータは同大会の5000メートルで優勝した。ヒシャム・エルゲルージは2004年夏季オリンピックの1500メートルと5000メートルでモロッコに金メダルをもたらし、マイル走でいくつかの世界記録を保持している。

モロッコの観戦スポーツは伝統的に馬術が中心であったが、19世紀末にヨーロッパのスポーツ(サッカー、ポロ、水泳、テニス)が導入された。テニスとゴルフが人気を集めている。いくつかのモロッコのプロ選手が国際大会に出場しており、同国は1999年に初のデビスカップチームを結成した。モロッコはアフリカで最初の競争力のあるバスケットボールリーグの一つを設立した。ラグビーは20世紀初頭にモロッコに伝わり、主に同国を占領していたフランス人によってもたらされた。その結果、モロッコのラグビーは第一次および第二次世界大戦中、フランスの運命と結びついており、多くのモロッコ人選手が戦いに赴いた。他の多くのマグレブ諸国と同様に、モロッコのラグビーはアフリカの他の地域よりもヨーロッパに目を向ける傾向があった。キックボクシングもモロッコで人気がある。モロッコ系オランダ人のバダ・ハリはヘビー級キックボクサー兼格闘家であり、元K-1ヘビー級チャンピオンであり、K-1ワールドグランプリ2008および2009のファイナリストである。