1. 概要

スーダン共和国は、アフリカ北東部に位置する国家であり、広大な国土と多様な民族、文化を持つ。ナイル川流域を中心に古代ヌビア文明が栄え、エジプト文明やアラブ・イスラム世界との深い交流の中で独自の歴史を形成してきた。19世紀にはオスマン帝国領エジプト、次いでイギリス・エジプトによる共同統治下に置かれた。1956年の独立以降、スーダンは度重なる内戦、クーデター、政治的不安定に直面し、特に南部(現在の南スーダン共和国)との対立やダルフール地方での紛争は深刻な人道的危機と社会経済的困難をもたらした。2019年の民衆革命により長年の独裁政権が崩壊し、民主化への移行が試みられたが、2021年の軍事クーデター、さらに2023年から続く内戦によって、国家は再び深刻な人道危機と政治的混乱に見舞われている。石油などの天然資源を有するものの、紛争と政治の不安定さが経済発展を阻害し、国民生活に大きな影響を与えている。

2. 国名

スーダンの正式名称はアラビア語で جمهورية السودانジュムフーリーヤト・アッ=スーダーンアラビア語、通称は السودانアッ=スーダーンアラビア語 である。英語での公式表記は Republic of the Sudan英語、通称は Sudanスーダン英語(英語では「スーダーン」(soo-DAHN)または「スーダン」(soo-DAN)のように発音されることが多い)となる。日本語での表記は「スーダン共和国」、通称は「スーダン」である。漢字では「蘇丹」と表記される。

「スーダーン」という名称は、アラビア語の بلاد السودانビラード・アッ=スーダーンアラビア語(「黒い人々の土地」または「黒人たちの国」の意)に由来する。この名称は歴史的に、サハラ砂漠の南縁に広がる広大なサヘル地域、西アフリカのセネガルから東アフリカに至るまでの、肌の色の濃い先住民が住む地域を指す地名として用いられてきた。現在のスーダン共和国の領域は、この広義の「スーダン」地域の東部に位置し、歴史的には東スーダンと呼ばれた。

南スーダンが2011年に分離独立して以降、スーダン共和国を指して「北スーダン」と呼称することは一般的ではないが、文脈によっては南スーダンとの対比で用いられることがある。

歴史的には、スーダンは古代エジプト人によってヌビア、タ・ネヘシ、またはタ・セティと呼ばれていた。これはヌビア人やメジャイの弓兵にちなんだ名称である。

19世紀末から20世紀半ばにかけては英埃領スーダン(イギリスとエジプトの共同統治領)、独立後はスーダン共和国(1956年-1969年)、スーダン民主共和国(1969年-1985年)といった国名を経て、1985年以降再びスーダン共和国となっている。

3. 歴史

スーダン地域の歴史は、ナイル川流域を中心に古くから文明が栄え、幾多の王国興亡、外部勢力の支配、そして独立後の混乱と変革を経て現代に至る。

3.1. 先史時代

スーダン地域における人類の居住は古く、紀元前8千年紀には、新石器時代の文化を持つ人々がナイル川流域で狩猟や漁労に加え、穀物の採集や牛の牧畜を行う定住生活を始めていた。彼らは泥レンガで要塞化された村を築き、R12のような墓地も造営した。紀元前5千年紀には、乾燥化するサハラ砂漠からの移住者が、農耕技術とともにナイル渓谷へ流入した。

この地域では、ホルムサン文化(紀元前40000年~16000年)、ハルファン文化(紀元前20500年~17000年)、セビリアン文化(紀元前13000年~10000年)、カダン文化(紀元前15000年~5000年)などが確認されている。特に、紀元前11500年頃のジェベル・サハバの戦いは、世界最古の戦争の一つとされる。

北部スーダンのドンゴラ・リーチ南部に位置するアファド盆地の考古学遺跡「アファド23」では、約5万年前の狩猟採集民の野営地跡が良好な保存状態で発見されており、世界最古級の露天の小屋の遺構などが含まれている。

これらの文化的・遺伝的混合から生じた人々は、数世紀をかけて社会的階層を発展させ、紀元前2500年にはケルマ王国を形成するに至った。人類学的・考古学的研究によれば、先王朝時代のヌビアとナガダ文化期の上エジプトは、民族的・文化的にほぼ同一であり、紀元前3300年頃には両地域でファラオによる王権システムが同時に進化したとされる。

3.2. 古代ヌビア諸王国

古代ヌビア地域では、ケルマ文化を基盤とするケルマ王国、エジプト新王国の支配、そしてナパタとメロエを中心とするクシュ王国など、独自の文化と強力な国家が興亡を繰り返した。

3.2.1. ケルマ文化

ケルマ文化は、現在のスーダン北部、ヌビア地方のケルマを中心として紀元前2500年頃から紀元前1500年頃にかけて繁栄した初期文明である。この文化はヌビア南部(上ヌビア)を基盤とし、後に下ヌビアやエジプト国境付近までその影響力を拡大した。ケルマ文化は、エジプト中王国時代におけるナイル渓谷の諸国家の一つであったと考えられている。

ケルマ文化は、特にその最終期(紀元前1700年~1500年頃)において、スーダンのサイ島にあったサイ王国を併合し、エジプトに匹敵する大規模で人口の多い帝国へと発展した。都市ケルマには、西部デフファとして知られる巨大な宗教的建造物があり、これは当時のサハラ以南アフリカで最大級の人工建造物であった。ケルマの支配者たちは広大な地域を統治し、金、象牙、エボニー、家畜などをエジプトに輸出することで繁栄した。ケルマ文化は、特徴的な陶器(特にチューリップ形ビーカー)や青銅製品、そして高度な建築技術で知られている。社会は階層化されており、王を中心とした強力な中央集権体制が敷かれていたと考えられている。

3.2.2. エジプトによるヌビア支配

古代エジプト諸王朝は、ヌビア地域の豊富な金資源や交易路を求めて、古くからこの地に進出していた。エジプト中王国時代(紀元前21世紀頃)の創始者メンチュヘテプ2世は、治世29年目と31年目にクシュに対する遠征を行った記録があり、これがクシュに関するエジプト最古の言及である。

エジプト新王国時代(紀元前1550年頃~紀元前1070年頃)に入ると、エジプトのヌビア支配はより本格的かつ恒常的なものとなった。トトメス1世(紀元前1504年頃~1492年頃)はクシュを征服し、その首都ケルマを破壊した。これによりヌビアはエジプトに併合され、以後約500年間にわたりエジプトの属州(「クシュ副王領」)として統治された。エジプトはブヘンなどに堅固な要塞を築き、軍事支配を強化するとともに、神殿を建設しエジプト文化を積極的に導入した。ヌビアは金、象牙、エボニー材、兵士などの供給地としてエジプト経済を支え、またエジプト文化が深く浸透した。ナパタ近郊のジェベル・バルカルでは、ファラオの重要な儀式が執り行われるなど、ヌビアは経済的・政治的・精神的に新王国の重要な一部となった。

しかし、エジプト支配に対するヌビア人の抵抗は散発的に続いた。エジプトの戦士、イバナの子アフメスの碑文には、アメンホテプ1世(紀元前1514年~1493年頃)やトトメス1世の治世下で、ヌビアの弓兵(クシュ人)を討伐するための遠征が行われたことが記されている。エジプト第18王朝初期の支配に対する抵抗は、約220年間続き、紀元前1300年頃にようやく鎮圧された。しかし、紀元前1200年頃には、エジプトのドンゴラ・リーチへの関与は見られなくなった。

エジプト第3中間期(紀元前1070年頃~紀元前664年頃)に入るとエジプトの国際的威信は低下し、ヌビアにおけるエジプトの支配力も弱体化した。

3.2.3. クシュ王国

クシュ王国は、青ナイル川と白ナイル川の合流点、およびアトバラ川とナイル川の合流点を中心とした古代ヌビアの国家である。青銅器時代の崩壊とエジプト新王国の解体後に成立し、初期にはナパタを首都とした。

紀元前8世紀、クシュ王カシュタはエジプトに侵攻し、その後のクシュ王たちはエジプト第25王朝のファラオとして約1世紀にわたりエジプトを統治した。この王朝の最盛期には、クシュの支配領域は現在の南コルドファンからシナイ半島にまで及んだ。ファラオ・ピイ(ピアンキ)は近東への帝国拡大を試みたが、アッシリア王サルゴン2世によって阻止された。

クシュ王国は聖書にも言及されており、イスラエル人をアッシリアの脅威から救ったとされているが、実際には疫病などがアッシリア軍の撤退理由の一つであった可能性もある。ファラオ・タハルカとアッシリア王センナケリブの戦いは、ヌビア人が近東での足場を築こうとする試みがアッシリアによって打ち砕かれた決定的な出来事であった。センナケリブの後継者エセルハドンはさらにエジプト本土に侵攻し、タハルカを下エジプトから追放した。タハルカは上エジプトとヌビアに逃れ、2年後に死去した。タハルカの後継者タンタマニは下エジプト奪還を試みたが、アッシリア王アッシュールバニパルによって撃退され、首都テベは略奪された。これによりヌビア帝国復興の望みは絶たれ、クシュ王国はナパタを中心とする小王国として存続した。

紀元前590年頃にエジプト軍によるナパタ襲撃を受け、その後、紀元前3世紀後半までにクシュは首都をより南のメロエへと遷した。メロエ時代には、独自のメロエ文字が発達し、製鉄業が栄え、アフリカ各地との交易で繁栄した。メロエのピラミッド群(エル=クル、ヌリ、ジェベル・バルカル、メロエ、セデインガなど)は、この時代の王族の墓であり、エジプトの影響を受けつつも独自性を持つ建築様式を示している。クシュ王国は、紀元後350年頃にアクスム王国によって滅ぼされたとされる。

3.3. 中世ヌビアのキリスト教諸王国

クシュ王国滅亡後、ヌビア地域には新たな勢力が台頭した。5世紀初頭、ブレムミュएस(Blemmyes)族が上エジプトと下ヌビアに短命な国家を築いたが、450年以前にノバティア人によってナイル渓谷から駆逐された。ノバティア人はその後、独自の王国ノバティアを建国した。

6世紀までには、ヌビアには3つの主要なキリスト教王国が存在した。北部のノバティア(首都パコラス、現ファラス)、中央のマクリア(首都トゥングル、現オールド・ドンゴラ)、そして旧クシュ王国の中心地であった南部のアロディア(首都ソバ、現ハルツーム郊外)である。これらの王国は6世紀中にキリスト教を受容した。7世紀、おそらく628年から642年の間に、ノバティアはマクリアに併合された。

639年から641年にかけて、イスラム教徒のアラブ人がラシドゥン朝のもとでビザンツ帝国領エジプトを征服した。641年または642年、そして652年にアラブ軍はヌビアに侵攻したが撃退され、ヌビア人はイスラム拡大期にアラブ軍を破った数少ない勢力の一つとなった。その後、マクリア王とアラブ人は「バクト」と呼ばれる独自の不可侵条約を締結し、毎年貢物を交換することでマクリアの独立が承認された。アラブ人はヌビア征服には失敗したが、ナイル川東岸に定住を始め、いくつかの港町を建設し、現地のベジャ人と通婚した。

8世紀半ばから11世紀半ばにかけて、キリスト教ヌビアの政治力と文化は頂点に達した。747年、マクリアは当時衰退しつつあったウマイヤ朝支配下のエジプトに侵攻し、960年代初頭にも再び侵攻してアフミームまで進出した。マクリアはアロディアと緊密な姻戚関係を維持し、一時的に両王国が統一された可能性もある。中世ヌビア文化は「アフリカ・ビザンツ文化」と評されるが、アラブ文化の影響も次第に強まった。国家組織は高度に中央集権化され、6世紀から7世紀のビザンツ官僚制に基づいていた。陶器画や特に壁画などの芸術が栄えた。ヌビア人はコプト文字を基に独自の古ヌビア語文字を開発し、ギリシャ語、コプト語、アラビア語も使用した。女性は高い社会的地位を享受し、教育を受け、土地を所有・売買し、しばしばその富を教会や教会壁画に寄進した。王位継承さえも母系的であり、王の姉妹の息子が正当な相続人とされた。

11世紀後半から12世紀にかけて、マクリアの首都ドンゴラは衰退し、アロディアの首都も12世紀に衰退した。14世紀から15世紀にかけて、ベドウィン族がスーダンの大部分を席巻し、ブタナ、ゲジラ、コルドファン、ダルフールに移住した。1365年の内戦によりマクリア宮廷は下ヌビアのゲベル・アダへの逃亡を余儀なくされ、ドンゴラは破壊されアラブ人に明け渡された。その後、マクリアは小王国として存続した。王ジョエル(Joel of Dotawo、在位1463年-1484年)の繁栄した治世の後、マクリアは崩壊した。南スーダンからスアキン港までの沿岸地域は、15世紀にアダル・スルタン国に継承された。南方では、アロディア王国がアラブの部族長アブダッラー・ジャマー、または南方から来たアフリカ系民族フンジによって滅ぼされた。その年代は、ヒジュラ暦9世紀(1396年-1494年)、15世紀後半、1504年、1509年など諸説ある。アロディアの残存国家がファズグリ王国として1685年まで存続した可能性もある。

3.4. イスラム化とスルタン国時代

14世紀から15世紀にかけて、スーダンの大部分はアラブ系遊牧民ベドウィンによって徐々に定住が進められた。1504年、フンジ族がセンナール・スルタン国を建国したと記録されており、アブダッラー・ジャマーの領域もこれに組み込まれた。1523年までに、ユダヤ人旅行家ダヴィド・ルベニがスーダンを訪れた際には、フンジ国家はすでにドンゴラまで北に広がっていた。一方、イスラム教は15世紀から16世紀にかけてスーフィーの聖人たちによってナイル川流域で布教され始め、ダヴィド・ルベニの訪問時には、以前は異教徒または名目上のキリスト教徒であったアマーラ・ドゥンカス王がイスラム教徒として記録されている。しかし、フンジ族は18世紀まで神聖王権や飲酒といった非イスラム的慣習を保持していた。スーダンの民間イスラム教は、最近までキリスト教の伝統に由来する多くの儀式を保存していた。

間もなくフンジ族はオスマン帝国と衝突した。オスマン帝国は1526年頃にスアキンを占領し、最終的にナイル川を南下し、1583年から1584年にかけて第3ナイル急流地域に到達した。その後、オスマン帝国がドンゴラを占領しようとした試みは、1585年にフンジ族によって撃退された(ハンニクの戦い)。その後、第3急流のすぐ南に位置するハンニクが両国の国境となった。オスマン帝国の侵攻の余波で、北部ヌビアの小王アジブ・ザ・グレイトによる簒奪未遂事件が起きた。フンジ族は最終的に1611年から1612年に彼を殺害したが、彼の子孫であるアブダッラブ族は、青ナイル川と白ナイル川の合流点以北の全域をかなりの自治権をもって統治することを認められた。

17世紀、フンジ国家は最大の版図に達したが、続く世紀には衰退し始めた。1718年のクーデターで王朝が交代し、1761年から1762年の別のクーデターではハマジ摂政時代が到来し、エチオピア国境地帯出身のハマジ族が実権を握り、フンジ・スルタンは単なる傀儡となった。その後まもなくスルタン国は分裂し始め、19世紀初頭には実質的にゲジラ地方に限定されるようになった。

1718年のクーデターは、より正統的なイスラム教を追求する政策を開始し、それが国家のアラブ化を促進した。アラブ臣民に対する支配を正当化するため、フンジ族はウマイヤ朝の末裔であると主張し始めた。青ナイル川と白ナイル川の合流点以北、アル・ダッバまで下流のヌビア人は、アラブのジャーアリーン族の部族的アイデンティティを採用した。19世紀までに、アラビア語は中央スーダン河川流域とコルドファンの大部分で支配的な言語となった。

ナイル川西方のダルフールでは、イスラム期にはまずトゥンジュール王国が台頭し、15世紀に旧ダジュ王国に取って代わり、西はワダイ帝国まで広がった。トゥンジュール人はおそらくアラブ化されたベルベル人であり、少なくともその支配層はイスラム教徒であった。17世紀、トゥンジュール人はフール族のケイラ・スルタン国(ダルフール・スルタン国)によって権力の座から追われた。スレイマン・ソロン王(在位1660年頃-1680年頃)の治世以来名目上イスラム教国であったケイラ国家は、当初はジェベル・マッラ北部の小王国であったが、18世紀初頭に西方と北方へ拡大し、ムハンマド・タイラーブ王(在位1751年-1786年)の治世下で東方へ拡大し、1785年のコルドファン征服で頂点に達した。この帝国は、現在のナイジェリアとほぼ同じ規模となり、1821年までその最盛期が続いた。

3.5. オスマン・エジプト支配とマフディー運動

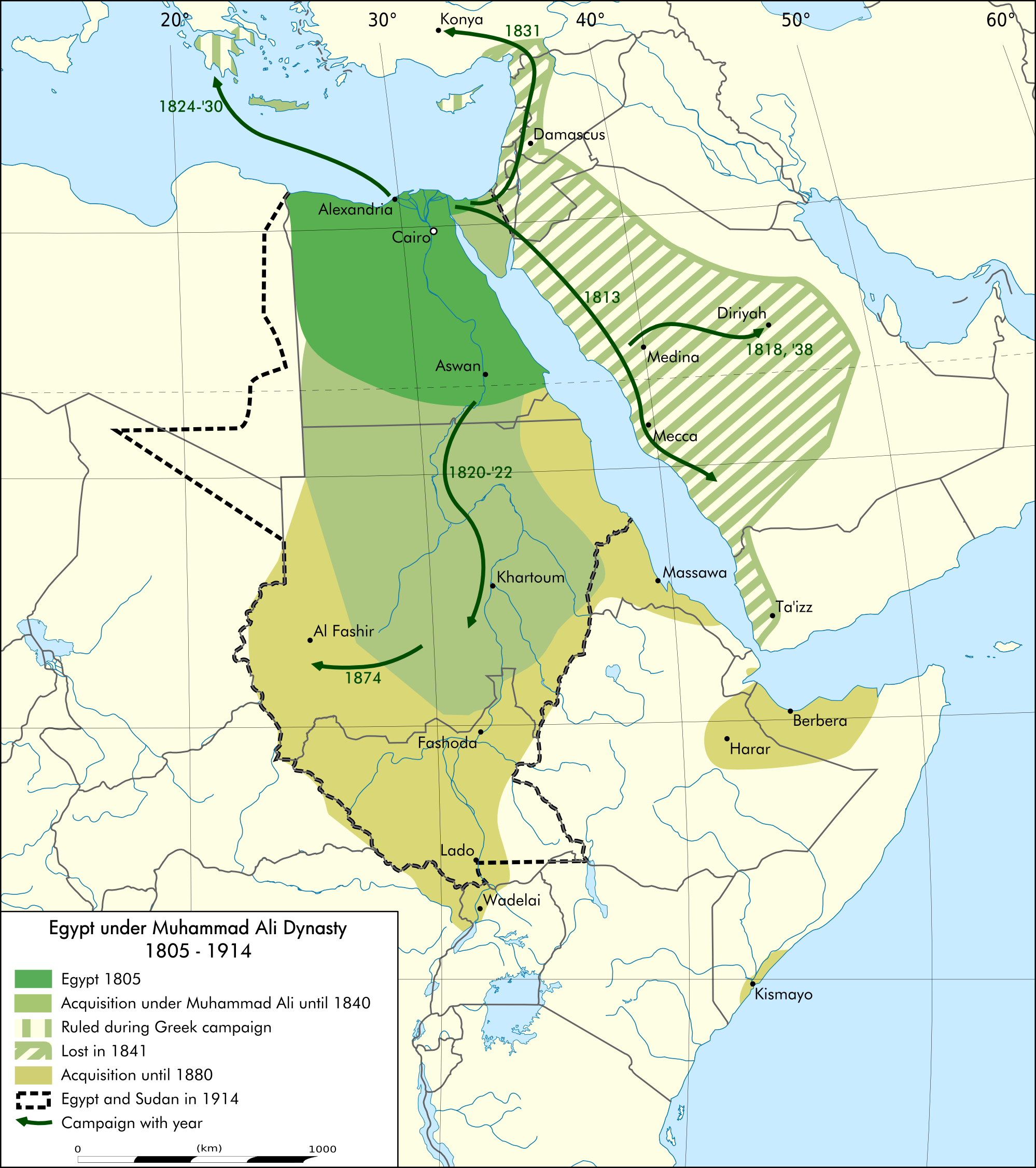

19世紀、スーダンはオスマン帝国の宗主権下にあったエジプトのムハンマド・アリー朝によって征服され、その支配下に置かれた(トゥルキヤ時代)。この支配は、重税や奴隷交易の強化などにより、スーダン民衆の不満を高めた。

3.5.1. トゥルキヤ時代

1821年、エジプトの支配者ムハンマド・アリーはスーダン北部を侵略・征服した。ムハンマド・アリーはオスマン帝国の総督(ワーリー)であったが、事実上独立したエジプトの副王(ヘディーヴ)として君臨していた。スーダンを自領に加えようと、三男イスマーイール(後のイスマーイール・パシャとは別人)を派遣してスーダンを征服させ、エジプトに併合した。シャイキーヤ族とコルドファンのダルフール・スルタン国を除いて、抵抗はほとんどなかった。エジプトの征服政策は、イブラーヒーム・パシャの息子イスマーイール・パシャによって拡大・強化され、彼の治世下に現在のスーダンの残りの大部分が征服された。

エジプト当局は、特に灌漑と綿花生産に関して、スーダンのインフラ(主に北部)を大幅に改善した。1811年、マムルーク朝はドンコラに奴隷交易の拠点となる国家を樹立した。1820年代以降のトゥルキヤ・エジプト支配下では、奴隷交易は南北軸に沿って定着し、国の南部で奴隷狩りが行われ、奴隷はエジプトやオスマン帝国へ輸送された。

19世紀を通じて、スーダン全土がムハンマド・アリー朝下のエジプトによって征服された。

3.5.2. マフディー国家

エジプトによる支配と、1870年代のヨーロッパ諸国による奴隷貿易反対運動が北部スーダンの経済に悪影響を与えたことなどを背景に、宗教的・民族主義的な熱狂がマフディー運動(マフディーの反乱)として噴出した。ムハンマド・アフマド・イブン・アブド・アッラーは自らを「マフディー」(導かれし者)と称し、外国支配からの解放とイスラム国家樹立を掲げた。彼の信奉者(アンサール)に対し、イスラム教への改宗か死かの選択を迫った。マフディー政権(マフディーヤ)は伝統的なシャリーア(イスラム法)を施行した。1881年6月にマフディーヤを宣言してから1885年1月のハルツーム陥落まで、ムハンマド・アフマドはトゥルキヤとして知られるスーダンのトルコ・エジプト政府に対する軍事作戦を成功させた(マフディー戦争)。

ハルツーム征服からわずか6ヶ月後の1885年6月22日、ムハンマド・アフマドは死去した。彼の代理人たちの間で権力闘争が起こった後、アブダッラーヒ・イブン・ムハンマドが、主にスーダン西部のバッガーラ族の助けを借りて他の反対勢力を克服し、マフディーヤの揺るぎない指導者として台頭した。権力を強化した後、アブダッラーヒ・イブン・ムハンマドはマフディーの後継者(ハリファ)の称号を名乗り、行政機関を設立し、アンサール(通常はバッガーラ族)を各州の首長(アミール)に任命した。

マフディーヤ時代の大半を通じて、ハリファが国全体に支配を広げるために用いた残忍な手法が原因で、地域関係は緊張状態が続いた。1887年、6万人のアンサール軍がエチオピアに侵攻し、ゴンダルまで進軍した。1889年3月、エチオピア王ヨハンネス4世はメテンマに進軍したが、ヨハンネスが戦死するとエチオピア軍は撤退した。ハリファの将軍アブド・アッ=ラフマーン・アン=ヌジュミは1889年にエジプト侵攻を試みたが、イギリス主導のエジプト軍がトゥシュカでアンサールを破った。エジプト侵攻の失敗は、アンサールの不敗神話を打ち破った。ベルギーはマフディー軍によるエクアトリア征服を阻止し、1893年にはイタリアがアゴルダート(エリトリア)でアンサール軍の攻撃を撃退し、アンサール軍をエチオピアから撤退させた。

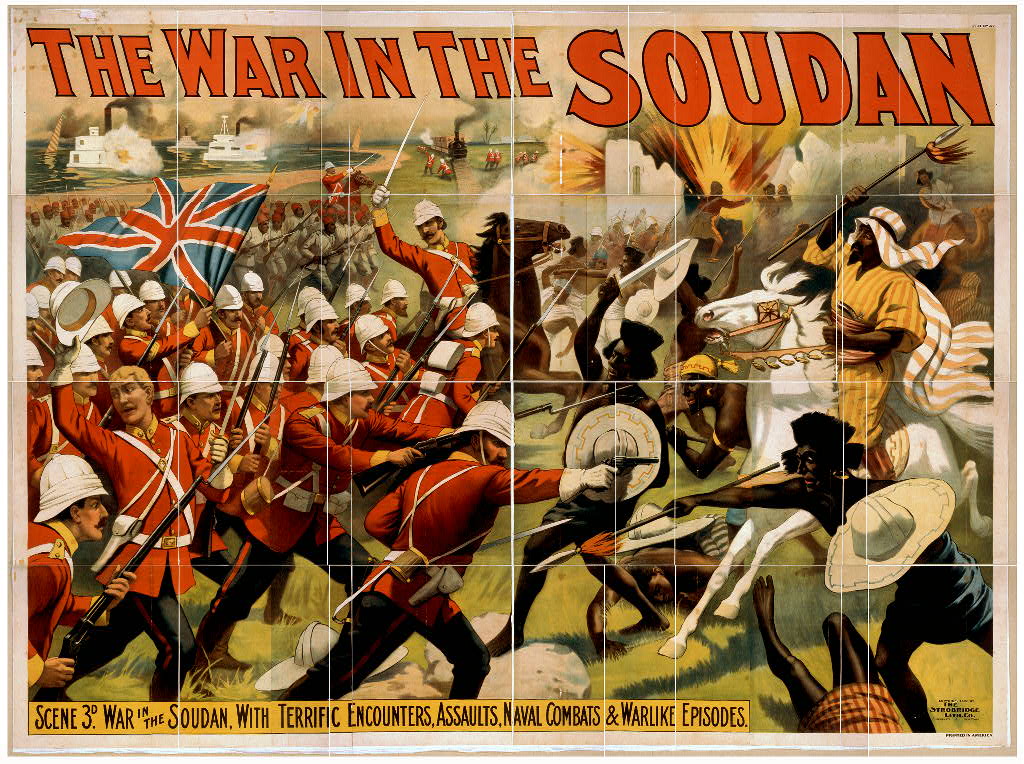

1890年代、イギリスは再びスーダン支配を確立しようとした。これは公式にはエジプトのヘディーヴの名において行われたが、実際にはスーダンをイギリスの植民地として扱った。1890年代初頭までに、イギリス、フランス、ベルギーの領有権主張はナイル川源流で一点に集中していた。イギリスは、他の列強がスーダンの不安定さを利用して、かつてエジプトに併合されていた領土を獲得することを恐れた。これらの政治的配慮に加え、イギリスはアスワンに計画されていた灌漑ダムを保護するためにナイル川の支配を確立したかった。ハーバート・キッチナーは1896年から1898年にかけてマフディー・スーダンに対する軍事作戦を指揮した。キッチナーの作戦は、1898年9月2日のオムダーマンの戦いにおける決定的な勝利で頂点に達した。1年後の1899年11月25日のウム・ディワイカラートの戦いでアブダッラーヒ・イブン・ムハンマドが戦死し、マフディー戦争は終結した。

3.6. 英埃領スーダン

1899年、イギリスとエジプトは、スーダンをエジプトがイギリスの同意を得て任命する総督によって運営するという協定に達した。実際には、スーダンは事実上イギリスの植民地として統治された。イギリスは、ムハンマド・アリー・パシャの下で始まったナイル渓谷をエジプトの指導下に統一するプロセスを覆そうとし、両国をさらに統一しようとするあらゆる努力を阻止しようとした。

イギリスによるスーダン統治は、ますます激しい民族主義的反発を引き起こし、エジプトの民族主義指導者たちは、イギリスにエジプトとスーダンの単一独立連合を承認させることを決意した。1914年にオスマン帝国の支配が正式に終焉すると、同年12月にレジナルド・ウィンゲート卿が新たな軍政長官としてスーダンを占領するために派遣された。フセイン・カーミルとその後継者フアード1世は、エジプト・スーダン・スルタン国、そしてエジプト・スーダン王国と国号が変更された後も、単一のエジプト・スーダン国家を主張し続けた。

1924年から1956年の独立まで、イギリスはスーダンを北部と南部の2つの実質的に分離した領土として運営する政策をとった(南部政策)。カイロでの英埃領スーダン総督リー・スタック暗殺事件がその直接的な原因となった。恒久的な駐留部隊としてハルツームに2個大隊が置かれ、スーダン防衛軍と改称され、以前のエジプト軍守備隊に取って代わった。

1952年のエジプト革命は君主制を打倒し、エジプトとスーダン全土からのイギリス軍撤退を要求した。革命の共同指導者の一人でエジプト初代大統領となったムハンマド・ナギーブは、半分スーダン人でスーダンで育った。彼はスーダン独立の確保を革命政府の優先事項とした。翌年、エジプトとスーダンの圧力の下、イギリスは両政府によるスーダン共同統治を終了し、スーダンに独立を認めるというエジプトの要求に同意した。1956年1月1日、スーダンは正式に独立国家として宣言された。

3.7. 独立以後

1956年の独立以降、スーダンは度重なるクーデター、内戦、政情不安に見舞われ、国民生活や人権状況に深刻な影響を及ぼしてきた。

3.7.1. 第一次スーダン内戦

独立直後から、アラブ系イスラム教徒が多数を占める北部と、アフリカ系キリスト教徒・伝統宗教信者が多い南部の間で、政治的・経済的・文化的な対立が顕在化した。独立時の政権が北部に偏っていたこと、南部に対する開発の遅れ、アラビア語化・イスラム化政策への反発などが原因となり、1955年には南部で反乱(アニャニャ運動)が勃発、これが第一次スーダン内戦(1955年-1972年)へと発展した。

内戦は長期化し、数十万人の死者と多数の難民・国内避難民を生み出した。この過程で、民間人への暴力、食糧不足、医療崩壊といった人道的問題が深刻化した。国際社会は当初、内政不干渉の原則から積極的な介入を控えたが、人道的危機が深刻化するにつれて、救援活動や和平仲介の動きが見られるようになった。1972年、エチオピアのアディスアベバで和平協定(アディスアベバ合意)が締結され、南部に自治権が与えられることで内戦は一旦終結した。しかし、根本的な対立構造は解消されず、後の第二次内戦の火種となった。

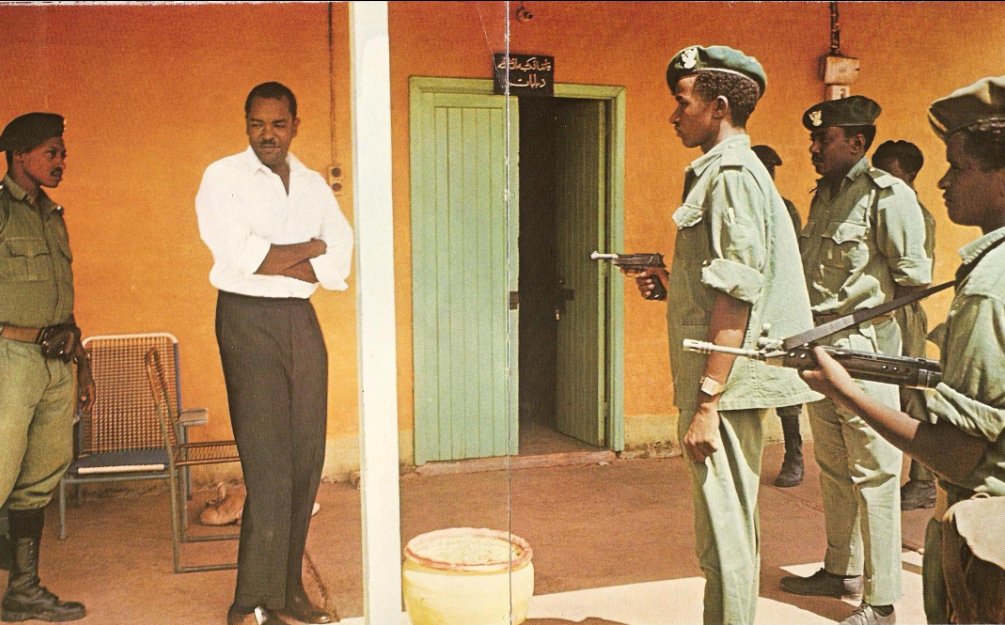

3.7.2. ジャアファル・ヌメイリ政権

1969年5月、ジャアファル・ヌメイリ陸軍大佐が無血クーデターを成功させ、実権を掌握した。ヌメイリは革命評議会議長に就任し、国名を「スーダン民主共和国」に改称、1971年には大統領に就任した。当初は左派的・社会主義的な政策を掲げ、ソ連との関係を強化したが、1971年7月の共産党系将校によるクーデター未遂事件を機に、反共・親西側へと路線を転換した。

ヌメイリ政権は、第一次内戦を終結させたアディスアベバ合意(1972年)という成果を上げたものの、次第に権威主義的傾向を強めた。経済政策の失敗、汚職の蔓延、そして1983年のシャリーア(イスラム法)導入は、国内外から強い批判を浴びた。特にシャリーア導入は、非イスラム教徒が多い南部の反発を招き、第二次スーダン内戦の直接的な引き金となった。ヌメイリ政権下では、言論の自由や政治活動は厳しく制限され、人権状況は悪化した。1985年、食糧価格高騰に対する民衆蜂起と軍部のクーデターにより、ヌメイリ政権は崩壊した。

3.7.3. 第二次スーダン内戦

1983年、ヌメイリ政権によるシャリーア導入や南部自治権の縮小などを背景に、ジョン・ガラン率いるスーダン人民解放軍(SPLA)が蜂起し、第二次スーダン内戦(1983年-2005年)が勃発した。この内戦は、第一次内戦よりもさらに大規模かつ長期にわたり、約200万人の死者と400万人以上の難民・国内避難民を生み出したとされる。

主要な交戦勢力は、ハルツームの中央政府軍(イスラム主義勢力の影響下にあった)と、南部のSPLAであったが、SPLA内部でも派閥対立が存在した。紛争は宗教的・民族的対立に加え、石油資源をめぐる利権争いも絡み、複雑な様相を呈した。戦闘は主に南部で行われたが、中部や東部にも波及した。

内戦中、民間人に対する虐殺、強制移住、飢餓、奴隷化といった深刻な人権蹂躙が横行した。特に、政府軍やその支援を受けた民兵による焦土作戦は、広範囲な破壊と苦痛をもたらした。国際社会は、人道支援を行うとともに、和平交渉への仲介を試みた。長年の交渉の末、2005年に包括的和平合意(CPA)が締結され、内戦は終結した。この合意には、南部の自治権拡大と、6年後の独立の是非を問う住民投票の実施が盛り込まれた。紛争はスーダンの社会経済発展を著しく阻害し、深い傷跡を残した。

3.7.4. オマル・アル=バシール政権とダルフール紛争

1989年6月30日、オマル・アル=バシール准将がイスラム主義組織「民族イスラム戦線(NIF)」と連携して無血クーデターを成功させ、実権を掌握した。バシール政権は政治結社を禁止し、全国レベルでイスラム法(シャリーア)を導入した。その後、バシールは軍上層部の粛清と処刑、結社・政党・独立系新聞の禁止、主要な政治家やジャーナリストの投獄など、強権的な統治を進めた。1993年10月16日、バシールは自身を大統領に任命し、革命指導評議会を解散、その行政権と立法権を掌握した。1996年の総選挙では、法的に唯一の候補者として出馬し当選。スーダンは国民会議党(NCP)による一党独裁国家となった。

1990年代、当時の国民議会議長ハサン・トラービーはイスラム原理主義グループに接触し、オサマ・ビンラディンを国内に招き入れた。これによりアメリカ合衆国はスーダンをテロ支援国家に指定した。1998年のケニアとタンザニアにおけるアメリカ大使館爆破事件後、アメリカは「無限の到達作戦」を実行し、アル=シャファ製薬工場を(誤って)テロリストグループのための化学兵器工場と信じて標的にした。その後、トラービーの影響力は薄れ、より現実的な指導力を支持する人々がスーダンの国際的孤立を変えようと試みた。スーダンはエジプト・イスラム・ジハードのメンバーを追放し、ビンラディンに出国を促すことで批判者をなだめようとした。

2000年の大統領選挙前、トラービーが大統領権限を縮小する法案を提出すると、バシールは議会解散と非常事態宣言を命じた。トラービーがスーダン人民解放軍(SPLA)との合意に署名し大統領再選キャンペーンのボイコットを促すと、バシールは彼らが政府転覆を企んでいると疑い、同年末にトラービーは投獄された。

2003年2月、ダルフール地方でスーダン解放運動/軍(SLM/A)と正義と平等運動(JEM)が、スーダン政府が非アラブ系スーダン人を抑圧し、スーダン系アラブ人を優遇していると非難して武装蜂起し、ダルフール紛争が勃発した。この紛争はジェノサイド(民族大量虐殺)とされており、国際刑事裁判所(ICC)はバシールに対し2度の逮捕状を発行した。アラビア語を話す遊牧民兵ジャンジャウィードは、多くの残虐行為で告発されている。紛争により、推定30万人から40万人が死亡した。

この時期、スーダンは広範な人権侵害、民主主義の弾圧、国際的な経済制裁、深刻な人道的危機に直面した。国民の生活は困窮し、国内外からの批判が高まった。

3.7.5. 南スーダンの分離独立

2005年に締結された包括的和平合意(CPA)に基づき、2011年1月に南スーダンで独立の是非を問う住民投票が実施された。その結果、圧倒的多数(約98.83%)の賛成を得て、南スーダンの分離独立が決定された。2011年7月9日、南スーダン共和国は正式に独立を宣言し、アフリカで最も新しい国家となった。

南スーダンの独立は、スーダンにとって大きな転換点となった。石油資源の約75%が南スーダンに帰属することになり、スーダン経済は大きな打撃を受けた。独立後も、石油収入の分配、国境線の画定(特にアビエイ地域の帰属)、債務の分担などをめぐり、スーダンと南スーダンの間には多くの未解決問題が残り、緊張関係が続いた。これらの問題は、両国の住民の生活や安全保障にも影響を及ぼした。特に、アビエイ地域や南コルドファン州、青ナイル州など国境地帯では、資源や土地をめぐる紛争が散発し、住民が避難を余儀なくされる事態も発生した。

3.7.6. 2019年革命と暫定政府

2018年12月、パンの価格を3倍にするという政府の決定をきっかけに、大規模な抗議デモ(スーダン革命)が始まった。当時、スーダンは深刻な外貨不足と70%に達するインフレに苦しんでいた。30年以上政権を握っていたオマル・アル=バシール大統領が辞任を拒否したため、野党勢力は統一連合を結成した。政府は800人以上の野党指導者や抗議者を逮捕し、ヒューマン・ライツ・ウォッチによれば約40人が死亡した(現地の市民報告によれば死者数ははるかに多い)。

抗議活動は、2019年4月11日にスーダン軍総司令部前での大規模な座り込みの後、軍の参謀長たちが介入を決意し、バシール大統領の逮捕と3ヶ月間の非常事態宣言を命じたことで、バシール政権が崩壊した後も続いた。2019年6月3日には、治安部隊が催涙ガスと実弾を用いて座り込みを解散させ、100人以上が死亡するハルツーム虐殺事件が発生し、スーダンはアフリカ連合から資格停止処分を受けた。

この革命では、スーダンの若者が抗議活動を主導したと報じられている。市民社会の役割は大きく、自由と変革のための勢力(FFC、抗議活動を組織したグループの連合)と暫定軍事評議会(TMC、当時の軍事政権)が、2019年7月の政治合意と2019年8月の憲法宣言草案に署名することで抗議活動は終結した。

暫定的な統治機関として、軍民共同の主権評議会が国家元首として設立され、ネマト・アブドゥッラー・ハイールが司法府の長(最高裁判所長官)に、アブダッラー・ハムドゥークが首相に就任した。ハムドゥーク政権は、食糧・燃料・外貨不足で危機的状況にあった経済の安定化を目指し、IMFや世界銀行との協議を開始した。しかし、経済的課題は依然として大きく、人権状況の改善も一部にとどまった。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は、バシール失脚後、軍事評議会を支援するために多額の資金を投じていた。2021年8月時点では、国は暫定主権評議会議長アブドゥルファッターハ・ブルハーンとハムドゥーク首相によって共同で率いられていた。

3.7.7. 2021年クーデターとブルハーン政権

2019年の革命後、民主化への移行が進められていたスーダンであったが、2021年9月21日に軍部によるクーデター未遂事件が発生し、40人の将校が逮捕された。

その1ヶ月後の2021年10月25日、アブドゥルファッターハ・ブルハーン将軍率いる軍部が再びクーデターを実行し、アブダッラー・ハムドゥーク首相を含む文民政府の指導者たちを解任・拘束した。ブルハーン将軍は非常事態を宣言し、事実上の国家元首として実権を掌握、11月11日には軍主導の新政府を発足させた。

このクーデターに対し、国内外の民主化勢力は激しく抵抗し、大規模な抗議デモが各地で発生した。治安部隊はデモ隊を厳しく弾圧し、多数の死傷者が出た。人権状況は著しく悪化し、民主主義の後退が懸念された。国際社会はクーデターを非難し、スーダンに対する支援停止や制裁を示唆した。

2021年11月21日、ブルハーン将軍とハムドゥーク首相の間で政治合意が成立し、ハムドゥークは首相に復職した。この合意には、クーデター中に拘束された全ての政治犯の釈放や、2019年の憲法宣言を政治移行の基礎とすることなどが盛り込まれた。しかし、軍部の影響力は依然として強く、民主化勢力はこの合意を批判した。ハムドゥーク首相は警察長官らを解任するなど改革を試みたが、2022年1月2日、抗議デモの激化と政治的行き詰まりを理由に辞任を表明した。その後、オスマン・フセインが首相代行に就任した。2022年3月までに、クーデターに反対して1000人以上(うち子供148人)が拘束され、25件の強姦疑惑、87人(うち子供11人)が殺害されたと報告されている。

3.7.8. 2023年以降の内戦

2021年のクーデター後、スーダンは軍部の支配下にあり、民政移管への道筋は不透明なままであった。2023年4月、国際社会の仲介による民政移管計画が議論される中、国軍司令官であり事実上の国家指導者であるアブドゥルファッターハ・ブルハーン将軍と、彼の代理であり強力な準軍事組織である即応支援部隊(RSF、ジャンジャウィード民兵から編成)の指導者モハメド・ハムダン・ダガロ(通称ヘメッティ)の間で権力闘争が激化した。

2023年4月15日、この対立は内戦へと発展し、首都ハルツームをはじめとする国内各地で国軍とRSFの間で戦闘が勃発した。戦闘は市街地で行われ、戦車や航空機も使用された。国連によると、最初の3日間で400人が死亡、少なくとも3500人が負傷したと報告された。世界食糧計画(WFP)の職員3人が死亡したことを受け、WFPはスーダンでの活動を一時停止せざるを得なくなり、国内の広範な飢餓問題をさらに深刻化させた。スーダンのヤセル・アル=アッタ将軍は、アラブ首長国連邦(UAE)がRSFに物資を供給しており、それが戦争で使用されていると述べた。

スーダン国軍とRSFの双方が戦争犯罪を犯したとして非難されている。2023年12月29日時点で、580万人以上が国内避難民となり、150万人以上が難民として国外に逃れた。ダルフール地方では、マサリト族虐殺事件(2023年-現在)の一環として多くの市民が殺害されたと報じられている。ゲネイナ市では最大1万5000人が殺害された。

戦争の結果、WFPは2024年2月22日の報告書で、スーダン国民の95%以上が1日1食の余裕もない状態にあると発表した。2024年4月までに、国連は860万人以上が家を追われ、1800万人が深刻な飢餓に直面し、そのうち500万人が緊急レベルにあると報告した。2024年5月、アメリカ政府関係者は、過去1年間だけで少なくとも15万人が戦争で死亡したと推定した。RSFによる、特にエル・ファーシル市周辺の黒人先住民族コミュニティを標的とした攻撃は、国際当局にダルフール地方で再びジェノサイドが起こる危険性について警告を発させた。

2024年5月31日、アメリカ下院でエレノア・ホームズ・ノートン下院議員によって、スーダンの人道的危機に対処するための会議が招集された。国務省によるUAEのスーダンへの関与(戦争犯罪や武器輸出を含む)に関する報告書が、会議の主要な焦点となった。パネリストの一人であるモハメド・セイフェルディン市議会議員は、UAEのスーダンへの関与の停止を求め、RSFの破壊的な役割を指摘した。他のパネリストも、RSFへのあらゆる支援を停止するよう国際社会に促した。

国連に提出された最新の報告書によると、国内の軍事紛争により、2025年にはスーダンで3040万人が人道支援を必要とするとされている。

4. 地理

スーダンはアフリカ北東部に位置し、多様な地理的特徴を持つ広大な国である。

スーダンは北アフリカに位置し、紅海に面する853 kmの海岸線を持つ。陸上では、北にエジプト、東にエリトリアとエチオピア、南に南スーダン、南西に中央アフリカ共和国、西にチャド、北西にリビアと国境を接している。面積は 188.61 万 km2 で、アフリカ大陸ではアルジェリア、コンゴ民主共和国に次いで3番目に大きく、世界では15番目に大きい。

スーダンは北緯8度から23度の間に位置する。国土の大部分は平坦な平原であり、いくつかの山脈によって分断されている。西部にはマッラ山脈があり、その中のデリバ・カルデラ(3042 m)がスーダンの最高地点である。東部には紅海山脈がある。

4.1. 地形

スーダンの地形は、広大な平原、孤立した山地、そして砂漠地帯によって特徴づけられる。国土の大部分は、ナイル川とその支流によって形成された平坦な堆積平野である。

西部には、火山活動によって形成されたマッラ山脈があり、国内最高峰のデリバ・カルデラ(3042 m)を含む。この山地は、周辺の平原から急峻に立ち上がっている。中央部にはヌバ山地があり、これもまた孤立した花崗岩の岩山群からなる。

北部は広大な砂漠地帯であり、北東部にはヌビア砂漠、東部にはバユダ砂漠が広がる。これらの砂漠は岩石砂漠や砂砂漠からなり、極度に乾燥している。東部の紅海沿岸には、紅海山脈が南北に連なり、海岸平野は狭い。

南部は、南スーダンとの国境地帯にかけて、サバンナ地帯が広がり、一部には湿地も見られる。

4.2. 気候

スーダンの気候は、国土の広大さと地理的な多様性を反映して、地域によって大きく異なる。全体的には乾燥帯に属するが、南部へ行くほど降水量が増加する傾向がある。

北部は典型的な砂漠気候(BW)であり、年間を通じて降水量は極めて少なく、日中の気温は非常に高くなる。夏には40 °Cを超えることも珍しくないが、夜間は放射冷却により気温が大きく下がる。

中央部はステップ気候(BS)で、短い雨季(通常6月から9月)があり、年間降水量は100 mmから400 mm程度である。雨季以外は乾燥している。

南部はサバンナ気候(Aw)に近づき、雨季はより長く(通常5月から10月)、年間降水量は400 mmから800 mm以上に達する。

乾燥地帯では、「ハブーブ」として知られる砂嵐が頻繁に発生し、視界を完全に遮ることがある。日照時間は全国的に非常に長く、特に砂漠地帯では年間4000時間を超えることもある。

4.3. 水系

スーダンの水系は、ナイル川とその支流によってほぼ完全に支配されている。ナイル川は、スーダンの生命線であり、農業、生活用水、交通の重要な基盤となっている。

白ナイル川は、南スーダンからスーダン領内へと北流し、首都ハルツームで青ナイル川と合流する。スーダン領内での白ナイル川には、特筆すべき大きな支流はない。

青ナイル川は、エチオピア高原に源を発し、スーダン南東部から北西に流れ、ハルツームで白ナイル川に合流する。雨季にはエチオピア高原からの大量の雨水を集めて流量が著しく増大し、ナイル川全体の流量の大部分を供給する。青ナイル川には、スーダン国内でディンダル川とラハド川がセンナールとハルツームの間で合流する。

ハルツームで合流したナイル川は、さらに北流し、アトバラでエチオピア高原から流れてくるアトバラ川を合わせ、エジプトへと向かう。

スーダン国内の青ナイル川と白ナイル川には、いくつかのダムが建設されている。青ナイル川にはセンナールダムとロゼイレスダムがあり、灌漑や水力発電に利用されている。白ナイル川にはジェベル・アウリアダムがある。また、スーダンとエジプトの国境には、アスワン・ハイ・ダムによって形成された人造湖であるヌビア湖(エジプト側ではナセル湖)が広がっている。

4.4. 環境問題

スーダンは、砂漠化、土壌侵食、森林破壊、水資源の枯渇といった深刻な環境問題に直面している。これらの問題は相互に関連し、農業生産、国民の生活、社会経済発展に大きな負の影響を与えている。

砂漠化は、特に北部および中央部の乾燥・半乾燥地域で進行しており、農地や牧草地の喪失を引き起こしている。過放牧、不適切な耕作方法、薪炭材の過剰な伐採などが主な原因である。

土壌侵食は、風食と水食の両方によって発生している。植生の破壊により表土が露出し、強風や豪雨によって容易に流出してしまう。これにより、土地の生産性が低下し、ダムの堆砂問題も引き起こしている。

森林破壊は、農地拡大のための開墾、薪炭材の需要、建設資材としての利用などにより進行している。森林の減少は、生物多様性の損失、土壌保全機能の低下、水源涵養能力の低下など、多岐にわたる問題を引き起こす。

水資源の枯渇と水質汚染も懸念されている。ナイル川への依存度が高い一方で、人口増加や農業用水需要の増大により、水資源への負荷が増している。また、都市排水や農業排水による水質汚染も問題となっている。

これらの環境問題は、気候変動の影響によってさらに悪化する可能性が指摘されている。対策として、植林、持続可能な土地管理方法の導入、代替エネルギーの推進などが試みられているが、紛争や経済的困難、ガバナンスの問題などが、効果的な取り組みを妨げている。

4.5. 生態系と野生動植物

スーダンは広大な国土を有し、砂漠、半砂漠、サバンナ、山岳地帯、ナイル川流域の湿地など、多様な生態地域を包含している。それに伴い、多様な野生動植物が生息しているが、近年の環境破壊や紛争、密猟などにより、その多くが脅威にさらされている。

北部の砂漠・半砂漠地帯には、乾燥に適応したアカシアや低木、草本類が生育し、オリックス、ガゼル、フェネックギツネなどが生息する。ヌビア砂漠やバユダ砂漠は、極限環境における生物の適応が見られる。

中央部のサバンナ地帯は、より多様な動植物相を持ち、アカシア林や草原が広がる。ゾウ、キリン、ライオン、ヒョウ、カバ、ワニなどがかつては豊富に生息していたが、近年その数は減少している。マッラ山地やヌバ山地のような山岳地帯は、固有種を含む独自の生態系を形成している。

ナイル川とその支流、および関連する湿地帯は、水鳥や魚類にとって重要な生息地である。渡り鳥の中継地としても機能している。

しかし、スーダンの生物多様性は深刻な脅威に直面している。生息地の破壊(農地化、森林伐採)、過放牧、密猟(特に象牙やサイの角を目的としたもの)、紛争による環境悪化などが主な原因である。2001年の時点で、21種の哺乳類、9種の鳥類、2種の植物が絶滅危惧種とされている。具体的には、ホオアカトキ、キタシロサイ、トラハーテビースト、スレンダーホーンガゼル、タイマイなどが危機に瀕している。サハラオリックスは野生では絶滅した。

保護の取り組みとしては、国立公園や保護区の設定、国際的な協力による密猟対策などが行われているが、資金不足、人材不足、政情不安などにより、十分な効果を上げていないのが現状である。

5. 政治

スーダンの政治体制は、長年にわたる権威主義的支配、クーデター、内戦、そして近年では民主化への移行の試みとその頓挫によって特徴づけられる。人権状況、汚職問題、社会の安定は依然として深刻な課題である。

2019年4月、長年にわたり強権支配を敷いてきたオマル・アル=バシール大統領が民衆蜂起と軍部のクーデターにより失脚した。その後、軍と民主化勢力「自由と変革同盟」による暫定的な共同統治が模索された。2019年8月には、軍民共同の主権評議会と文民首相による暫定政府が発足し、3年3ヶ月後の民政移管を目指すことで合意した。しかし、2021年10月、軍部が再びクーデターを起こし、文民政府を解体、アブドゥルファッターハ・ブルハーン将軍が実権を掌握した。このクーデターは国内外から強い批判を浴び、民主化プロセスは頓挫した。

2023年4月には、国軍と準軍事組織「即応支援部隊(RSF)」の間で大規模な武力衝突が勃発し、内戦状態に陥った。これにより、国家機能は麻痺し、深刻な人道的危機が発生している。2023年のV-Dem民主主義指数によれば、スーダンはアフリカで6番目に非民主的な国とされている。

政治体制は名目上、連邦共和国であるが、実態は軍事政権による支配が続いている。主要な政治勢力としては、国軍、RSF、そして旧バシール政権の支持母体であった国民会議党(NCP)の残存勢力、さらには様々な民主化勢力や地域の武装勢力が存在するが、2023年以降の内戦により、国軍とRSFの対立が最も顕著となっている。

民主主義の発展は極めて困難な状況にあり、人権状況は劣悪である。言論・集会の自由は厳しく制限され、反対派に対する弾圧、恣意的拘束、拷問などが報告されている。汚職も深刻な問題であり、国家資源の不透明な管理や不正蓄財が横行している。社会の安定は著しく損なわれ、紛争や暴力が日常化している地域も少なくない。

5.1. 政府構造

スーダンの政府構造は、2019年の革命とそれに続くクーデター、そして2023年からの内戦により、極めて流動的かつ不安定な状況にある。名目上は立法府、行政府、司法府の三権分立を目指しているものの、実質的には軍部が強大な権力を掌握している。

2019年の暫定憲法では、主権評議会(軍人と文民の共同統治機関)が国家元首の機能を担い、首相が行政府の長とされた。立法府としては暫定的な立法評議会の設置が計画されたが、完全に機能するには至らなかった。司法府の独立も掲げられたが、その実効性には疑問が残る。

2021年10月のクーデターにより、これらの暫定的な統治機構は解体され、アブドゥルファッターハ・ブルハーン将軍率いる軍部が全権を掌握した。主権評議会は軍主導で再編され、首相も軍によって任命されるなど、文民の政治参加は著しく制限された。

2023年4月からの内戦により、中央政府の統治能力は著しく低下し、国内の多くの地域で国軍と即応支援部隊(RSF)が支配権を争っている。ハルツームの首都機能も麻痺状態にあり、正統性のある安定した政府構造は存在しないに等しい。

選挙制度については、2019年の合意では暫定統治期間終了後に民主的な選挙を実施する予定であったが、クーデターと内戦により実現していない。過去の選挙は、旧バシール政権下において、公正さや自由度に大きな問題があったと指摘されている。

現在のスーダンは、事実上の軍事政権下にあり、憲法に基づく安定した政府構造は確立されていない。国家の正統性や機能性は著しく損なわれており、内戦の終結と新たな政治プロセスの開始が喫緊の課題となっている。

5.2. シャリーア法の適用と変遷

スーダンにおけるシャリーア(イスラム法)の適用は、国の政治的・社会的変遷と深く結びついており、その歴史は複雑である。

1983年、当時のジャアファル・ヌメイリ大統領は、いわゆる「9月法」によりシャリーアを国家法として全面的に導入した。これには、飲酒の禁止、窃盗に対する手足切断刑(ハッド刑)、姦通罪に対する石打ち刑などが含まれた。このシャリーア導入は、特に非イスラム教徒が多い南部スーダンの強い反発を招き、第二次スーダン内戦の主要な原因の一つとなった。

1989年にクーデターで政権を掌握したオマル・アル=バシール政権も、イスラム主義を掲げ、シャリーアに基づく統治を継続・強化した。公共秩序法などが制定され、女性の服装や行動に対する厳しい規制、異性間の自由な交流の禁止など、社会生活の隅々にまでシャリーアの解釈が適用された。鞭打ち刑などの身体刑も広範に実施された。

2005年の包括的和平合意(CPA)では、南部スーダンにおけるシャリーアの適用除外が認められた。また、首都ハルツームにおいては、非イスラム教徒に対する一定の保護措置が講じられたものの、シャリーアの適用範囲や解釈をめぐる曖昧さは残った。

2019年の革命によりバシール政権が崩壊した後、暫定政府はシャリーアの適用に関してより穏健な姿勢を示した。2020年には、背教罪の廃止、非イスラム教徒に対する飲酒禁止の解除、女性器切除(FGM)の犯罪化、公開鞭打ち刑の廃止など、一連の法改正が行われた。同年9月には、暫定政府と反政府勢力指導部との間で、国家と宗教の分離(世俗国家化)に合意する文書が署名され、30年にわたるイスラム法支配に終止符が打たれる方向性が示された。

しかし、2021年の軍事クーデター以降、シャリーアの再強化を懸念する声も上がっている。スーダン国内では、シャリーアの適用範囲やその解釈、国家と宗教の関係について、依然として多様な意見や論争が存在しており、今後の法的・政治的状況は不透明である。

5.3. 行政区画

スーダンは18の州(ウィラーヤ、単数形:ウィラーヤ)に分かれている。これらの州はさらに133の地区に細分化される。

- ジャジーラ州

- ガダーレフ州

- 青ナイル州

- 中部ダルフール州

- 東ダルフール州

- カッサラ州

- ハルツーム州

- 北ダルフール州

- 北コルドファン州

- 北部州

- 紅海州

- ナイル川州

- センナール州

- 南ダルフール州

- 南コルドファン州

- 西ダルフール州

- 西コルドファン州

- 白ナイル州

各州は、中央政府によって任命される州知事によって統治される。州政府は、教育、保健、インフラ整備など、一定の行政サービスを提供する責任を負う。しかし、中央集権的な傾向が強く、各州の自治権は限定的である。

人口構成は州によって大きく異なり、アラブ系、ヌビア系、ベジャ系、フール系、ヌバ系など多様な民族が居住している。経済的特徴も、ナイル川沿岸の農業地帯、東部の港湾都市、西部の牧畜地帯、そして石油や金の産出地域など、地域によって様々である。

中央政府との関係は、歴史的に緊張をはらむことも多く、特にダルフール地方や南コルドファン州、青ナイル州などでは、資源配分や自治権をめぐる対立から紛争が発生してきた。2023年以降の内戦は、こうした中央と地方の関係性をさらに複雑化させている。

5.4. 主要紛争地域と特殊行政区域

スーダンは長年にわたり国内の複数地域で紛争を抱えており、一部地域は特殊な行政的地位にある。これらの紛争は、住民の生活、安全、人権に深刻な人道的影響を及ぼしている。

アビエイ地域:

スーダンと南スーダンの国境に位置するアビエイ地域は、石油資源が豊富であり、両国が領有権を主張している係争地である。2005年の包括的和平合意(CPA)では、アビエイの帰属を問う住民投票の実施が規定されたが、有権者の資格などをめぐる対立から実施に至っていない。現在は国連アビエイ暫定治安部隊(UNISFA)が展開し、非武装地帯となっているが、緊張状態が続いている。住民はディンカ族(南スーダン側)とミッセリア族(スーダン側遊牧民)が混在し、衝突が頻発している。

南コルドファン州と青ナイル州:

これらの州は「二地域」とも呼ばれ、CPAでは「民衆協議」を通じて将来の地位を決定することとされた。しかし、協議は進まず、2011年以降、スーダン政府軍とスーダン人民解放運動北部(SPLM-N)の間で武力紛争が再燃した。紛争は、自治権の拡大、資源配分、政治参加などをめぐるもので、多数の国内避難民が発生し、深刻な人道的危機を引き起こしている。これらの地域は、現在も政府の完全な支配下にはなく、一部地域はSPLM-Nが実効支配している。

ダルフール地方:

西部のダルフール地方(北ダルフール州、南ダルフール州、西ダルフール州、中部ダルフール州、東ダルフール州)は、2003年以降、アラブ系遊牧民と非アラブ系定住民(フール族、マサリト族、ザガワ族など)の間で激しい紛争(ダルフール紛争)が発生した。政府が支援したとされるアラブ系民兵組織ジャンジャウィードによる非アラブ系住民への攻撃は、ジェノサイド(民族大量虐殺)の疑いが持たれ、国際刑事裁判所(ICC)が当時のバシール大統領らに逮捕状を発行した。数百万人が避難を余儀なくされ、数十万人が死亡したとされる。2020年に一部反政府勢力と和平合意が結ばれたが、地域的な暴力や部族間衝突は依然として続いている。2023年以降の内戦では、ダルフール地方でも戦闘が激化し、再び大規模な人権侵害が報告されている。

ハラーイブ・トライアングル:

エジプトとの国境に位置するハラーイブ・トライアングルは、スーダンとエジプト双方が領有権を主張している地域である。現在はエジプトが実効支配しており、スーダン政府はこれに抗議している。この地域は、行政的にはエジプトの紅海県に組み込まれている。

これらの紛争地域や特殊行政区域の状況は、住民の生活基盤を破壊し、安全を脅かし、教育や医療へのアクセスを著しく困難にしている。国際社会は人道支援や和平仲介の努力を続けているが、根本的な解決には至っていない。

6. 国際関係

スーダンの外交政策は、長年の内戦、国際的な孤立、そして近年の政変を経て、複雑な変遷を遂げてきた。基本的には、近隣諸国との安定、アラブ・イスラム世界との連帯、そして国際社会との協調を目指しつつも、国内情勢や政権のイデオロギーによってその優先順位や力点は変動してきた。人道支援や平和維持活動に関しては、国際社会との連携が不可欠であるが、主権侵害への警戒感から摩擦が生じることもあった。

6.1. 主要な二国間関係

スーダンは、地理的・歴史的背景から、多くの国々と複雑な二国間関係を有している。

エジプト: ナイル川流域の隣国として、歴史的に深い関係を持つ。かつては共同統治下にあり、独立後も国境問題(ハラーイブ・トライアングル)、ナイル川の水資源利用、政治的影響力などをめぐり、協力と緊張が繰り返されてきた。近年では、エチオピアのグランド・エチオピア・ルネサンスダム(GERD)問題をめぐり、共通の懸念を抱いている。

エチオピア: 青ナイル川の源流国であり、国境を接する重要な隣国。歴史的には国境紛争や相互の反政府勢力支援疑惑などで緊張関係が生じることもあった。GERD建設は、スーダンにとって下流水量への影響や国境地帯の安全保障上の懸念材料となっている。ティグレ紛争時には多くの難民がスーダンに流入した。

南スーダン: 2011年にスーダンから分離独立した最も新しい隣国。独立後も石油資源の分配、国境画定(特にアビエイ地域)、相互の国内紛争への関与疑惑などで関係は不安定であった。経済的には、南スーダンの石油輸出はスーダンのパイプラインを経由するため、相互依存関係にある。

チャド、リビア、中央アフリカ共和国: これらの西側・北西側隣国とは、国境管理、難民問題、反政府勢力の越境活動などで相互に影響を及ぼし合ってきた。特にダルフール紛争時には、チャドとの関係が悪化した。リビアの不安定化もスーダンに影響を与えている。

エリトリア: 東側の隣国。国境問題や反政府勢力支援疑惑で緊張した時期もあったが、近年は関係改善の動きも見られる。

中国: スーダンにとって最大の貿易相手国の一つであり、特に石油産業において重要な投資国である。バシール政権時代には、欧米諸国からの経済制裁下で、中国との経済的・政治的結びつきを強化した。中国はインフラ整備への投資も行っている。武器供与も行ってきたとされ、人権問題に関する国際的な圧力に対しては、スーダン政府を擁護する立場を取ることが多かった。

アメリカ合衆国: バシール政権下ではテロ支援国家に指定され、長らく経済制裁下に置かれていた。ダルフール紛争における人権侵害を厳しく批判し、国際刑事裁判所(ICC)によるバシール大統領の訴追を支持した。2019年の革命後は関係改善の兆しが見られ、2020年にはテロ支援国家指定が解除されたが、2021年のクーデターや2023年以降の内戦により、再び批判的な立場を取っている。

ロシア: バシール政権時代から関係を強化し、軍事協力や資源開発に関心を示してきた。国連など国際場裡ではスーダン政府を擁護する姿勢を見せることがある。紅海における海軍拠点の設置に関心を持っているとも報じられている。

欧州連合(EU): 人権問題、民主化、グッドガバナンスを重視し、スーダンに対してこれらの分野での改善を求めてきた。人道支援や開発援助の主要なドナーでもあるが、政治状況に応じて支援の停止や再開を行ってきた。

サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE): アラブ・イスラム世界の主要国として、スーダンと経済的・政治的関係を持つ。特に2019年の革命後は、暫定政権や軍部への財政支援を行った。イエメン内戦では、スーダンはサウジ主導の連合軍に参加した。2023年以降の内戦では、UAEが即応支援部隊(RSF)を支援しているとの疑惑が持たれている。

これらの国々との関係は、スーダンの国内情勢、地域紛争、国際的な力学の変化に応じて、常に変動している。

6.1.1. 日本との関係

日本とスーダンは、1956年のスーダン独立と同時に国交を樹立した。両国関係は概ね良好であり、日本はスーダンに対して長年にわたり経済協力や人道支援を行ってきた。

経済協力の分野では、日本は主にインフラ整備(道路、橋梁、水供給施設など)、農業開発、保健医療、教育といった分野で政府開発援助(ODA)を実施してきた。特に、1970年代から80年代にかけては、ゲジラ計画への技術協力やハルツーム国際空港の整備支援など、スーダンの経済社会開発に貢献した。しかし、スーダンの政情不安や債務問題、人権状況などを理由に、新規の円借款や無償資金協力が一時停止された時期もあった。近年では、平和構築支援や人間の安全保障の観点からの支援が重視されている。

文化交流も行われており、日本の伝統文化紹介やスーダンからの留学生受け入れなどが行われている。

人道支援の分野では、日本はスーダンで発生した紛争や自然災害に対し、国際機関や日本のNGOを通じて食糧援助、医療支援、避難民支援などを積極的に行ってきた。特にダルフール紛争や南スーダン独立に伴う人道危機、そして2023年以降の内戦による人道的状況の悪化に対して、緊急支援を実施している。

政治的には、日本はスーダンの平和と安定、民主化プロセスを一貫して支持しており、関係国や国際機関と連携して、紛争の平和的解決や人権状況の改善を働きかけている。

在スーダン日本国大使館がハルツームに、駐日スーダン大使館が東京に設置されている。

2017年10月時点での在スーダン日本人数は134名、2017年12月時点での在日スーダン人数は230名である。

6.2. 国際機関との関係

スーダンは、多くの主要な国際機関の加盟国であり、その活動に関与している。主要な加盟機関とその関係は以下の通りである。

国際連合(UN): スーダンは1956年に国連に加盟した。国連はスーダンにおいて、平和維持活動、人道支援、開発援助、人権監視など多岐にわたる活動を展開してきた。特に、ダルフール紛争においては国連アフリカ連合ダルフール派遣団(UNAMID)が、南北包括和平合意(CPA)の履行支援のためには国連スーダン派遣団(UNMIS)が、アビエイ地域の安定化のためには国連アビエイ暫定治安部隊(UNISFA)がそれぞれ展開された。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、世界食糧計画(WFP)、国連児童基金(UNICEF)などの国連機関は、スーダン国内の難民・国内避難民支援や食糧援助、保健・教育支援などで重要な役割を果たしている。しかし、スーダン政府と国連との間では、主権や内政干渉をめぐり意見の対立が生じることもあった。

アフリカ連合(AU): スーダンはAU(前身のアフリカ統一機構(OAU)を含む)の原加盟国である。AUは、スーダン国内の紛争解決(特にダルフール紛争や南スーダンとの関係)において、調停や監視団派遣などの役割を担ってきた。しかし、2019年のハルツーム虐殺事件後や2021年の軍事クーデター後には、AUはスーダンの加盟資格を一時停止する措置を取った。

アラブ連盟: スーダンはアラブ連盟の加盟国であり、アラブ世界の一員として政治的・経済的な連携を図ってきた。アラブ連盟は、スーダンの安定や紛争解決に向けた外交努力に関与することがある。

イスラム協力機構(OIC): スーダンはOICの加盟国であり、イスラム世界との連帯を重視している。

政府間開発機構(IGAD): 東アフリカの地域経済共同体であるIGADに加盟しており、スーダンは特に第二次スーダン内戦の和平交渉(IGADプロセス)において、その枠組みの中心的な役割を担った。

国際社会からは、バシール政権下での人権侵害やダルフール紛争などを理由に、経済制裁が科せられた時期があった。アメリカ合衆国によるテロ支援国家指定も長らく続き、国際金融機関からの融資などが制限された。人道支援については、多くの国際NGOや国連機関が活動しているが、スーダン政府による活動制限やアクセスの困難さが課題となることもあった。平和維持活動の展開についても、スーダン政府の同意や協力が不可欠であり、その展開規模やマンデートをめぐり交渉が行われてきた。

7. 軍事

スーダン軍(Sudanese Armed Forces, SAF)は、スーダンの正規軍であり、陸軍、海軍(海兵隊を含む)、空軍、国境警備隊、国内問題防衛軍の5つの部門に分かれている。兵力は約20万人と推定される。スーダン軍は、長年にわたる内戦や地域紛争への関与を通じて実戦経験を積んできたが、同時に装備の近代化や兵站能力の課題も抱えている。

スーダン軍は、特にオマル・アル=バシール政権下で、国内の反政府勢力との戦闘に重点を置いてきた。第二次スーダン内戦(対スーダン人民解放軍(SPLA))やダルフール紛争(対スーダン解放軍(SLA)、正義と平等運動(JEM)など)では、政府軍は非正規の遊牧民兵組織、特に悪名高いジャンジャウィードを対反乱作戦に利用したとされ、深刻な人権侵害を引き起こした。

近年、スーダンは兵器の国内生産能力を向上させようと努めているが、依然として外国からの武器輸入に大きく依存している。主な供給国としては、中国、ロシア、一部の東欧諸国などが挙げられる。これにより、スーダン軍は比較的多様な装備を保有している。

2019年の革命後、軍部の政治的影響力は依然として強く、2021年には軍事クーデターが発生した。さらに2023年4月からは、国軍と、かつて国軍の指揮下にあった準軍事組織「即応支援部隊(RSF)」との間で大規模な内戦が勃発した。RSFは、ダルフール紛争時のジャンジャウィードを母体として形成され、近年急速に勢力を拡大していた組織である。この内戦は、国軍の分裂と指揮系統の混乱を露呈させ、文民統制の確立が極めて困難な状況にあることを示している。RSFは、特にUAEなど外国勢力からの支援を受けているとされ、その活動は広範な人権侵害を伴っていると非難されている。

スーダンは徴兵制を導入しており、18歳から30歳までの男性に2年間の兵役義務が課せられている。

国防政策は、歴史的に国内の反政府勢力の鎮圧と国境防衛に主眼が置かれてきた。しかし、2023年以降の内戦は、国家の存立そのものを脅かす深刻な事態となっており、軍事組織の再編と文民統制の確立が今後の大きな課題である。

8. 経済

スーダンの経済は、長年の内戦、政情不安、国際的な経済制裁、そして近年の深刻な紛争により、極めて脆弱な状態にある。歴史的に農業が主要産業であったが、20世紀末以降の石油生産が一時的に経済成長を牽引した。しかし、2011年の南スーダン独立により石油資源の大部分を失い、経済は大きな打撃を受けた。貧困、高いインフレ率、巨額の対外債務、通貨価値の暴落、そして紛争による経済基盤の破壊が深刻な課題となっている。

2010年には、スーダンは世界で17番目に急成長している経済と見なされ、国際的な制裁に直面しながらも、主に石油収入による国の急速な発展が2006年のニューヨーク・タイムズ紙の記事で注目された。しかし、スーダンの石油埋蔵量の約75%を占めていた南スーダンの分離独立により、スーダンはスタグフレーションの段階に入り、2014年のGDP成長率は3.4%、2015年は3.1%に鈍化し、2016年には3.7%にゆっくりと回復すると予測された一方、インフレ率は2015年時点で21.8%と高止まりしていた。スーダンのGDPは2017年の1230.53 億 USDから2018年には408.52 億 USDに減少した。

南スーダン独立前の石油収入があっても、スーダンは依然として手ごわい経済問題に直面しており、その成長は依然として一人当たり生産高が非常に低いレベルからの上昇であった。スーダン経済は2000年代を通じて着実に成長しており、世界銀行の報告書によると、2010年のGDP全体の成長率は、2009年の4.2%成長と比較して5.2%であった。この成長は、ダルフール紛争中や南スーダン独立前の南部スーダン自治期間中も維持された。

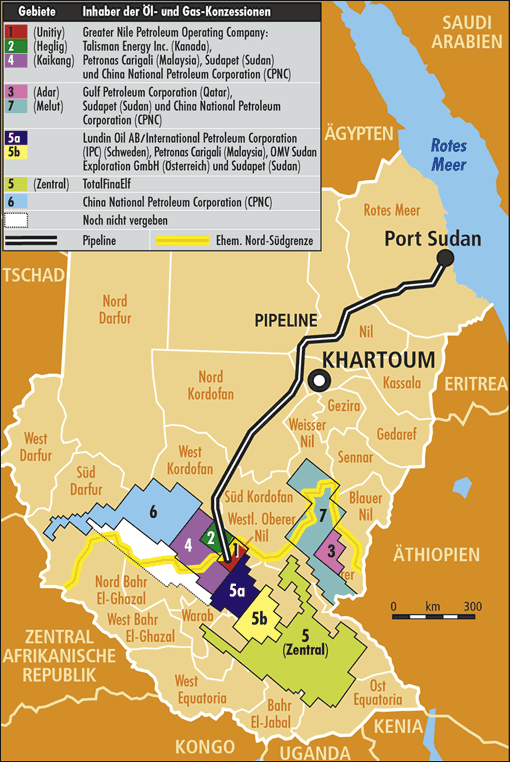

石油はスーダンの主要輸出品であり、2000年代後半、南スーダンが2011年7月に独立する前の数年間に生産量が劇的に増加した。石油収入の増加に伴い、スーダン経済は活況を呈し、2007年には約9%の成長率を記録した。しかし、石油資源が豊富な南スーダンの独立により、主要な油田のほとんどがスーダン政府の直接管理下から外れ、スーダンの石油生産量は1日あたり約45.00 万 m3から1日あたり6.00 万 m3未満に減少した。その後、生産量は回復し、2014年から2015年にかけては1日あたり約25.00 万 m3で推移した。

南スーダンは石油を輸出するために、スーダンの紅海沿岸のポートスーダンへのパイプラインに依存している。これは南スーダンが内陸国であるためであり、スーダンの石油精製施設も同様である。2012年8月、スーダンと南スーダンは、南スーダンの石油をスーダンのパイプラインを通じてポートスーダンに輸送することで合意した。

中華人民共和国はスーダンの主要な貿易相手国の一つであり、大ナイル石油操業会社(Greater Nile Petroleum Operating Company)の40%の株式を保有している。中国はまた、ダルフールや南コルドファン紛争などの軍事作戦で使用された小型武器をスーダンに販売している。

歴史的に農業は依然として主な収入源であり、スーダン人の80%以上を雇用し、経済部門の3分の1を占めているが、石油生産が2000年以降のスーダンの成長の大部分を牽引した。現在、国際通貨基金(IMF)はハルツーム政府と緊密に協力して健全なマクロ経済政策を実施している。これは、1980年代の混乱期に、債務に苦しむスーダンのIMFおよび世界銀行との関係が悪化し、最終的にIMFからの資格停止に至ったことに続くものである。

腐敗認識指数によると、スーダンは世界で最も腐敗した国の一つである。2013年の世界飢餓指数によると、スーダンのGHI指標値は27.0であり、同国が「憂慮すべき飢餓状況」にあることを示している。世界で5番目に飢餓に苦しむ国と評価されている。2015年の人間開発指数(HDI)によると、スーダンは人間開発で167位にランクされており、スーダンが依然として世界で最も人間開発率が低い国の一つであることを示している。2014年には、人口の45%が1日3.2 USD未満で生活しており、2009年の43%から増加している。

8.1. 経済動向と構造

スーダンのマクロ経済状況は、長年の内戦、政情不安、国際的な経済制裁、そして近年の紛争により極めて厳しい状況にある。高いインフレ率、通貨価値の暴落、巨額の対外債務、高い失業率が慢性化している。2011年の南スーダン独立により石油収入の大部分を失ったことは、スーダン経済に大きな打撃を与えた。

主要産業の比重を見ると、依然として農業がGDPと雇用の大きな部分を占めている。しかし、天候への依存度が高く、生産性は低い。サービス業も一定の比重を占めるが、その多くは非公式部門である。鉱業(特に金)が近年重要性を増しているが、その利益配分や環境への影響が問題視されることもある。工業部門は未発達である。

貿易構造は、輸出では金、家畜、アラビアガム、綿花、ゴマなどが主要品目である。輸入では、食料品、医薬品、機械類、燃料などに大きく依存している。慢性的な貿易赤字が続いており、外貨準備高は極めて低い水準にある。

投資環境は、政情不安、法制度の未整備、インフラの脆弱さなどから極めて劣悪である。国際的な経済制裁は一部解除されたものの、依然として外国からの直接投資は低調である。

紛争は経済活動に壊滅的な影響を与えている。農地の荒廃、インフラの破壊、生産活動の停滞、交易路の寸断、労働力の喪失、治安悪化による投資意欲の減退など、あらゆる面で経済を疲弊させている。これにより、国民の生活水準は著しく低下し、貧富の格差は拡大している。特に紛争地域では、人道危機が深刻化し、経済活動はほぼ停止状態にある。国家財政も紛争による軍事費の増大で圧迫されている。

8.2. 主要産業

スーダンの主要産業は、歴史的に農業が中心であったが、近年では石油・鉱業も経済において一定の役割を果たしてきた。しかし、いずれの産業も紛争や政情不安、インフラの未整備、国際的な要因などにより多くの課題を抱えている。

8.2.1. 農業

農業は、スーダン経済の伝統的な柱であり、依然として多くの国民の雇用と生計を支えている。しかし、その生産性は低く、天候への依存度が高い。主要な農産物、農業方式、灌漑施設、農業政策、そして食糧安全保障や社会問題について以下に記述する。

主要農産物:

スーダンの代表的な農産物には、綿花(特にゲジラ計画で栽培される長繊維綿)、ソルガム(主食の一つ)、ゴマ、落花生、サトウキビ、アラビアガム(世界最大の生産国の一つ)、ヒマワリ、小麦、トウモロコシ、野菜、果物などがある。家畜(牛、羊、ヤギ、ラクダ)も重要な輸出品目である。

農業方式と灌漑施設:

農業は、ナイル川流域の灌漑農業と、天水農業(雨水に頼る農業)に大別される。ゲジラ計画のような大規模灌漑プロジェクトは、かつてスーダン農業の中心であったが、施設の老朽化や管理の問題を抱えている。小規模な伝統的灌漑も行われている。天水農業は、降雨量に大きく左右され、不安定である。

農業政策と食糧安全保障問題:

歴代政権は食糧自給と輸出用換金作物の生産拡大を目指してきたが、政策の一貫性の欠如、投資不足、紛争などにより、十分な成果を上げていない。食糧安全保障は深刻な課題であり、特に紛争地域や乾燥地帯では慢性的な食糧不足と栄養不良が見られる。近年では、気候変動の影響による干ばつや洪水も農業生産に大きな影響を与えている。

土地所有権や水利権を巡る社会問題:

土地所有制度は複雑であり、伝統的な慣習法に基づくもの、国家による所有、個人所有などが混在している。土地の権利をめぐる紛争は、特に遊牧民と定住民の間、あるいは異なる部族間で頻発しており、地域紛争の大きな要因の一つとなっている。水利権についても、ナイル川の水資源の配分や灌漑用水の利用をめぐり、国内および国際的な対立が生じることがある。

農業セクターの持続的な発展のためには、インフラ整備、技術導入、研究開発、適切な農業政策、そして土地や水資源の公正な管理が不可欠であるが、現在のスーダンが直面する多くの困難により、これらの課題への取り組みは遅れている。

8.2.2. 石油・鉱業

スーダンの経済において、石油と鉱物資源は、特に20世紀末から21世紀初頭にかけて重要な役割を果たしてきた。しかし、その開発と利益配分は、紛争や環境問題、社会的不公正と深く結びついている。

石油:

スーダンは、1990年代後半から本格的な石油生産を開始し、2000年代には主要な輸出品目となった。主な油田は、南部のムグラド盆地やメルート盆地に位置していた。石油収入は一時的にスーダン経済を潤したが、その恩恵は一部に偏り、地域間の経済格差を拡大させた。2011年の南スーダン独立により、スーダンは石油埋蔵量の約75%を失い、経済は大きな打撃を受けた。南スーダンの石油はスーダン国内のパイプラインを経由して輸出されるため、通過料をめぐる両国間の対立が続いている。スーダン国内にも一部油田は残っているが、生産量は限定的である。石油開発は、環境汚染や地域住民の強制移住といった問題も引き起こしてきた。

金:

近年、金の採掘がスーダンで活発化しており、石油に代わる重要な外貨獲得源となっている。特にダルフール地方や紅海沿岸地域などで採掘が行われている。金の採掘は、大規模な企業によるものから、小規模な手作業によるもの(伝統的採掘)まで様々である。伝統的採掘は多くの雇用を生み出している一方で、水銀などの有害物質による環境汚染、労働者の健康被害、安全管理の欠如、そして採掘権をめぐる紛争といった深刻な問題を引き起こしている。金の密輸も横行しており、国家の歳入損失につながっている。

その他の鉱物資源:

スーダンには、鉄鉱石、クロマイト、マンガン、銅、アスベスト、石膏、カオリン、鉛、ニッケル、銀、スズ、ウラン、天然ガスなども埋蔵されているとされているが、本格的な開発は一部を除いて進んでいない。これらの資源開発には、多額の投資と技術が必要であるが、政情不安やインフラの未整備が障害となっている。

石油・鉱物資源の開発は、スーダン経済にとって潜在的な可能性を秘めている一方で、その利益が国民全体に公正に分配され、環境破壊や社会紛争を引き起こさないような、透明で持続可能な管理体制の確立が不可欠である。しかし、現状ではこれらの課題は解決されておらず、資源が紛争の一因となる「資源の呪い」の様相を呈している側面もある。

8.3. 科学技術

スーダンの科学技術の発展水準は、長年の内戦、経済的困難、人材流出、研究開発への投資不足などにより、依然として低いレベルにある。しかし、一部の分野では努力が続けられており、持続可能な開発への貢献可能性も模索されている。

発展水準と主要研究分野:

全体的に、スーダンの科学技術基盤は脆弱である。主要な研究分野としては、農業(乾燥地農業、灌漑技術、作物改良など)、医学・公衆衛生(感染症対策、熱帯病研究など)、環境科学(砂漠化対策、水資源管理など)、エネルギー(再生可能エネルギーなど)といった、国の開発課題に直結する分野が中心となっている。しかし、これらの分野でも、研究資金の不足、実験設備の老朽化、最新技術へのアクセス制限などが研究活動を妨げている。

教育および研究機関の現状:

スーダンには、ハルツーム大学をはじめとするいくつかの大学が存在し、理系学部や研究機関も設置されている。しかし、高等教育機関は、教員の不足、教材の陳腐化、研究予算の制約といった問題を抱えている。多くの優秀な研究者や技術者が、より良い研究環境や待遇を求めて国外に流出している(頭脳流出)。国立研究センターのような専門研究機関も存在するが、その活動は資金的に大きく制約されている。

2002年から2014年の間に3000人以上のスーダン人研究者が国外に流出したとUNESCOは報告している。2013年時点で、国民10万人あたりの研究者数はわずか19人であり、これはエジプトの30分の1に過ぎない。2015年には、スーダンが発表した科学論文は約500本にとどまった。

持続可能な開発への貢献可能性:

科学技術は、スーダンの持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けて重要な役割を果たす可能性を秘めている。例えば、農業分野では、耐乾燥性作物の開発や効率的な水利用技術の導入により、食糧安全保障の向上に貢献できる。保健分野では、感染症の予防・治療法の開発や医療システムの改善が期待される。環境分野では、砂漠化防止技術や再生可能エネルギー技術の開発・普及が重要である。

近年では、情報通信技術(ICT)の分野で、モバイル技術を活用したサービス(モバイルバンキング、農業情報提供など)の導入が進みつつある。また、スーダン国立宇宙計画は複数のキューブサット衛星を製造し、通信衛星(SUDASAT-1)やリモートセンシング衛星(SRSS-1)の製造計画も持っている。2012年には、当時のオマル・アル=バシール大統領がアフリカ宇宙機関の設立を呼びかけたが、計画は具体化しなかった。

しかし、これらの可能性を現実のものとするためには、政府による科学技術分野への戦略的投資、研究開発インフラの整備、人材育成、国際協力の強化などが不可欠である。現在の政情不安や経済危機は、これらの取り組みを著しく困難にしている。

9. 社会

スーダン社会は、多様な民族、文化、宗教が混在する一方で、長年の紛争、経済的困窮、政治的不安定によって深刻な課題に直面している。民族間の対立、社会階層、都市と地方の著しい格差、ジェンダー不平等などが、社会構造の基本的な特徴となっている。市民社会の活動は、抑圧と抵抗の歴史を繰り返してきた。

9.1. 公共秩序と治安

スーダンの公共秩序と治安状況は、特に2023年4月からの内戦勃発以降、極めて悪化している。首都ハルツームを含む広範囲で戦闘が継続しており、一般市民の生命と安全が深刻な脅威にさらされている。

内戦以前から、スーダンは高い犯罪率、特に都市部における窃盗や強盗、そして地方における部族間衝突や家畜強奪といった問題に直面していた。治安維持の取り組みは、警察力の不足、訓練の不十分さ、そしてしばしば人権侵害を伴う強権的な手法によって特徴づけられてきた。

内戦と紛争は、治安状況を壊滅的に悪化させた。政府軍と即応支援部隊(RSF)の戦闘に加え、日和見的な犯罪組織や武装集団による略奪、暴力、誘拐などが横行している。法の支配は多くの地域で崩壊し、市民は自衛を余儀なくされている。

特に、女性や子供、高齢者、国内避難民といった脆弱な立場の人々は、性的暴力、強制徴兵、人身売買などの危険にさらされている。紛争地域では、食料、水、医療品などの基本的な物資の略奪も頻繁に発生し、人道危機をさらに深刻化させている。

国際的な人道支援機関の活動も、治安の悪化により著しく困難になっている。援助物資の輸送路の安全確保が難しく、支援従事者自身も攻撃の対象となることがある。

現在のスーダンでは、国家による公共秩序の維持機能は著しく低下しており、多くの市民が暴力と無法状態の中で生活している。紛争の終結と、法の支配に基づく治安回復が喫緊の課題であるが、その道のりは極めて険しい。

9.2. 飢餓と貧困問題

スーダンにおける飢餓と貧困問題は、長年の紛争、政情不安、経済危機、気候変動、そして近年の内戦により、国家的な規模で深刻化している。

食糧安全保障状況:

スーダンの食糧安全保障は極めて脆弱である。農業生産は天候に大きく左右され、干ばつや洪水、病害虫の被害を受けやすい。紛争は農地の荒廃、農業インフラの破壊、農民の避難を引き起こし、食糧生産を著しく減少させている。また、国内の輸送網の寸断や市場機能の麻痺により、食糧アクセスも著しく困難になっている。2023年以降の内戦により、食糧生産は激減し、輸入も滞っているため、食糧危機は過去最悪のレベルに達している。

飢餓および栄養失調の現状:

国連機関の報告によると、スーダン国民の大多数が深刻な食糧不足に直面しており、数百万人が飢餓状態にあると推定されている。特に、5歳未満の子供たちの栄養失調は深刻で、急性栄養失調(消耗症)や発育阻害の割合が高い。これは、子供たちの身体的・認知的発達に長期的な悪影響を及ぼす。紛争地域や国内避難民キャンプでは、状況は特に悲惨である。

貧困率の地域差や民族差:

貧困はスーダン全土に広がっているが、特に地方部、紛争地域、そして特定の民族グループにおいて深刻である。都市部と地方部の経済格差は著しく、地方の住民は基本的な社会サービス(医療、教育、安全な水など)へのアクセスが限られている。ダルフール、南コルドファン、青ナイルなどの紛争影響地域では、住民の生活基盤が破壊され、貧困が極度に悪化している。特定の少数民族や遊牧民コミュニティも、歴史的に周縁化され、貧困状態に置かれやすい傾向がある。

国内外の救援活動と社会正義の観点からの資源分配問題:

国連機関(WFP、UNICEF、FAOなど)や国際NGO、国内の市民団体が、食糧援助、栄養支援、医療支援などの救援活動を展開している。しかし、資金不足、治安の悪化によるアクセスの困難さ、そして時には政府や紛争当事者による活動妨害などにより、支援の規模は需要に全く追いついていない。

社会正義の観点からは、スーダンの豊富な天然資源(石油、金など)からの収益が、国民全体、特に最も脆弱な立場の人々に公正に分配されてこなかったことが、貧困と格差の根本的な原因の一つとして指摘されている。汚職や不透明な資源管理が、国の富を一部の特権層に集中させ、大多数の国民を貧困から抜け出せない状況に追い込んできた。紛争の背景にも、こうした資源をめぐる不公平な分配構造が存在することが多い。飢餓と貧困の解決には、人道支援だけでなく、紛争の終結、公正な資源分配システムの確立、そして持続可能な開発への投資が不可欠である。

10. 人権

スーダンの人権状況は、長年にわたり極めて深刻であり、国際社会から厳しい批判を受け続けている。憲法や法律において人権保障の条項は存在するものの、実際には政府機関、特に治安部隊や軍、準軍事組織による広範かつ組織的な人権侵害が報告されている。2023年4月からの内戦勃発以降、その状況はさらに悪化し、人道に対する罪や戦争犯罪に相当する行為が横行している。

主要な人権問題には以下のようなものがある。

- 紛争下における民間人の保護の欠如: 内戦や地域紛争において、民間人が意図的な攻撃の対象となり、無差別爆撃、虐殺、強制移住、略奪、性的暴力などが広範囲に発生している。特に、2023年以降の内戦では、国軍と即応支援部隊(RSF)双方による民間人への加害が報告されている。

- 女性の権利: 女性は、紛争下での性的暴力(強姦、性奴隷化など)の標的となるほか、日常生活においても差別や暴力に直面している。女性器切除(FGM)の慣習も依然として残っており、2020年に法的に禁止されたものの、根絶には至っていない。児童婚も問題である。公共の場での服装や行動に対する厳しい制限(公共秩序法に基づくもの)は、革命後に一部緩和の動きがあったが、依然として女性の自由を束縛している。

- 児童の権利: 児童労働、少年兵の徴用、教育へのアクセスの欠如、紛争によるトラウマなどが深刻な問題である。特に紛争地域では、子供たちが暴力の直接的な被害者となったり、搾取の対象となったりしている。

- 民族・宗教的マイノリティへの差別: 特定の民族グループ(特にダルフール地方の非アラブ系民族やヌバ族など)や宗教的マイノリティ(キリスト教徒など)は、長年にわたり差別や迫害の対象となってきた。土地の収奪、暴力、政治的・経済的機会からの排除などが報告されている。

- 性的少数者(LGBTQ+)の権利: 同性愛行為は法律で犯罪とされており、最高で終身刑が科される可能性がある(2020年に死刑は廃止)。LGBTQ+の人々は、社会的なスティグマや差別に加え、法的な迫害の危険にさらされている。

- 政治的自由の抑圧: 言論、集会、結社の自由は著しく制限されている。政府に批判的なジャーナリスト、人権活動家、野党政治家は、恣意的逮捕、拘禁、拷問、脅迫などの対象となることが多い。デモに対する治安部隊の過剰な暴力も常態化している。

- 強制失踪、拷問: 治安機関による強制失踪や、拘禁施設における拷問・虐待が後を絶たない。これらの行為に対する責任追及はほとんど行われていない。

- 難民・国内避難民の権利: スーダンは多くの難民を受け入れていると同時に、国内にも数百万人の国内避難民が存在する。彼らは劣悪な環境下での生活を強いられ、食糧、水、医療、安全へのアクセスが著しく困難である。

政府はこれらの人権侵害に対して、十分な調査や責任者の処罰を行っておらず、不処罰の文化が蔓延している。国際刑事裁判所(ICC)は、ダルフール紛争におけるジェノサイド、戦争犯罪、人道に対する罪で、オマル・アル=バシール元大統領を含む数名に逮捕状を発行している。国際社会は、人権状況の改善、法の支配の確立、そして人権侵害の責任追及を強く求めているが、スーダン国内の政治的混乱と紛争の継続により、その実現は極めて困難な状況にある。

10.1. ダルフール紛争と人権問題

ダルフール紛争は、スーダン西部ダルフール地方で2003年頃から激化した武力紛争であり、アラブ系遊牧民と非アラブ系定住民(主にフール族、マサリト族、ザガワ族)との間で、土地や水、政治的・経済的権利をめぐる長年の緊張関係が背景にある。この紛争は、21世紀初頭における最も深刻な人道的危機の一つとされ、大規模な人権侵害が発生した。

大規模な人権侵害事例:

紛争の過程で、特にスーダン政府の支援を受けたとされるアラブ系民兵組織「ジャンジャウィード」が、非アラブ系住民の村々を襲撃し、無差別殺人、強姦、略奪、焼き討ちなどを組織的に行った。民間人が意図的に攻撃の標的とされ、数万から数十万人が殺害されたと推定されている。女性や子供に対する性的暴力は戦争の手段として用いられ、深刻なトラウマを残した。家屋や農地、家畜が破壊・略奪され、住民の生活基盤は完全に破壊された。

ジェノサイドや人道に対する罪の疑惑:

ジャンジャウィードとスーダン政府軍による非アラブ系民族グループに対する攻撃は、その組織性、広範性、計画性から、ジェノサイド(集団殺害)、戦争犯罪、人道に対する罪に該当するとの疑惑が国際的に提起された。国際刑事裁判所(ICC)は、当時のオマル・アル=バシール大統領を含むスーダン政府高官数名に対し、これらの容疑で逮捕状を発行した。

難民・国内避難民問題:

紛争により、数百万人が家を追われ、国内避難民となるか、隣国のチャドなどに難民として逃れた。避難民キャンプは劣悪な環境にあり、食糧、水、医療、衛生施設などが著しく不足し、多くの人々が病気や栄養失調で命を落とした。安全への脅威も常に存在し、キャンプ周辺での襲撃や性的暴力も報告された。

国際社会の対応と責任追及の取り組み:

国際社会は、人道支援活動を展開するとともに、アフリカ連合(AU)と国際連合(UN)が合同で平和維持部隊(UNAMID)を派遣したが、その活動は資金不足やスーダン政府の非協力などにより多くの困難に直面した。ICCによる責任追及の動きは、スーダン政府の拒否により進展が遅れている。各国政府はスーダン政府に対して紛争解決と人権状況の改善を求めたが、実効性のある措置は限られた。

紛争解決の困難さ:

ダルフール紛争の根本原因である土地問題、資源配分、政治参加、民族間の不信感などは依然として解決されておらず、地域的な暴力や部族間衝突は散発的に続いている。2020年には一部反政府勢力と和平合意が結ばれたものの、全ての勢力が参加したわけではなく、和平は脆弱である。2023年からのスーダン内戦は、ダルフール地方の状況をさらに悪化させ、新たな暴力と人道危機を引き起こしている。紛争の長期化は、地域社会の分断を深め、世代間の憎悪を生み出し、持続的な平和構築を極めて困難にしている。

10.2. 報道の自由

スーダンにおける報道の自由は、長年にわたり厳しい制約下にあり、政府によるメディア統制、ジャーナリストへの弾圧、検閲、情報アクセス制限が常態化してきた。これは、民主主義の発展と市民の知る権利に深刻な影響を与えている。

オマル・アル=バシール政権下(1989年-2019年)では、メディアは厳格な統制下に置かれ、政府に批判的な報道はほとんど許されなかった。国家情報治安局(NISS)は、新聞の発行差し止め、記事の検閲、ジャーナリストの逮捕・拘束・拷問などを頻繁に行った。自己検閲も広範に行われ、多くのメディアは政府のプロパガンダを報じるか、当たり障りのない情報に終始した。2014年の国境なき記者団による報道の自由度ランキングでは、スーダンは180カ国中172位と極めて低い評価だった。

2019年の革命後、文民主導の暫定政府下では、一時的に報道の自由が拡大する兆しが見られた。一部の独立系メディアが活動を再開し、より自由な報道が可能になった。しかし、この期間も短く、軍部の影響力は依然として強かった。

2021年の軍事クーデターは、この短い自由の期間を終わらせた。軍事政権は再びメディア統制を強化し、政府に批判的なジャーナリストを弾圧した。インターネットの遮断も、抗議活動の情報を統制する手段として頻繁に用いられた。国境なき記者団は、クーデター後の報道の自由は「包囲されている」と評し、2023年の報告では「メディアセクターは深く分極化している」と指摘した。

2023年4月からの内戦勃発は、報道環境をさらに悪化させた。戦闘地域での取材は極めて危険であり、多くのジャーナリストが避難を余儀なくされている。紛争当事者双方による情報統制やプロパガンダ合戦が激化し、客観的な情報を得ることはますます困難になっている。ジャーナリストは攻撃の対象となることもあり、殺害されたり、行方不明になったりするケースも報告されている。

報道の自由の欠如は、政府の腐敗や人権侵害を隠蔽し、国民が十分な情報に基づいて意思決定を行うことを妨げている。また、社会の対立を煽り、平和構築の努力を阻害する要因ともなっている。スーダンにおける真の民主化と安定のためには、独立した自由なメディアの確立が不可欠である。

11. 国民

スーダンの国民は、多様な民族、言語、文化背景を持つ人々から構成されている。人口規模、成長率、地理的分布、人口統計学的特徴は、国の社会経済発展に大きな影響を与えている。

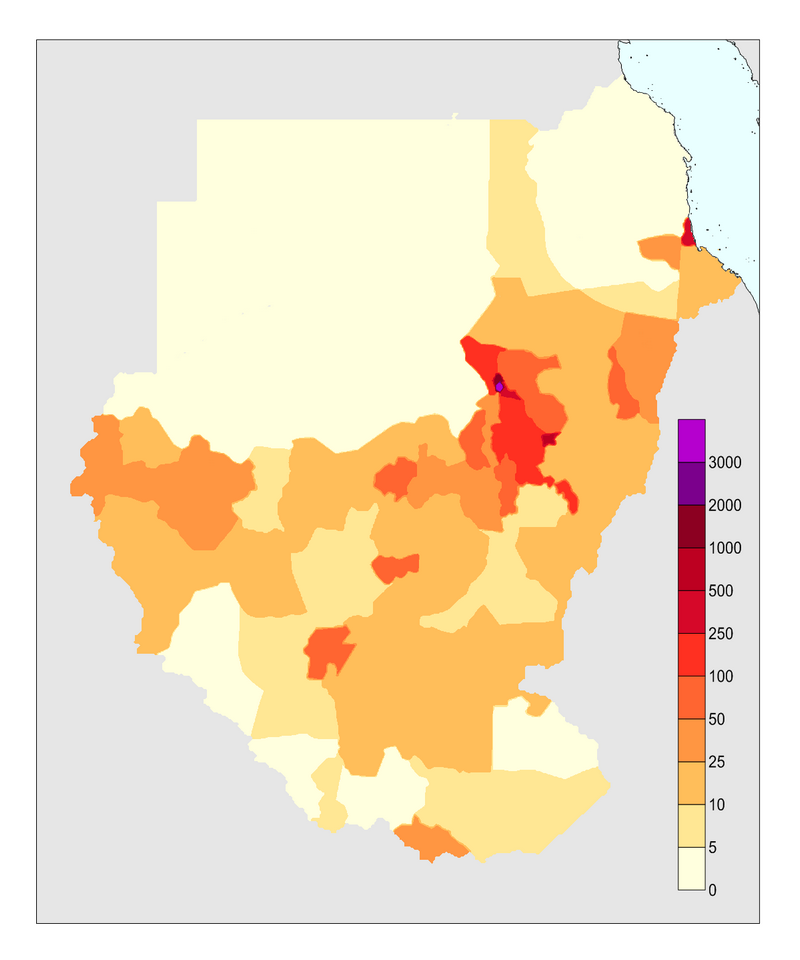

11.1. 人口統計

2024年時点で、スーダンの推定人口は約5000万人である。2008年の国勢調査では、北部、西部、東部スーダンの人口は3000万人以上と記録されており、南スーダン分離後の現在のスーダン人口はこれを少し上回る程度と推定される。これは過去20年間で大幅な増加であり、1983年の国勢調査では、現在の南スーダンを含むスーダン全体の総人口は2160万人であった。大ハルツーム(ハルツーム、オムドゥルマン、ハルツーム北部を含む)の人口は急速に増加しており、520万人と記録されている。

スーダンの人口統計学的特徴としては、高い出生率と比較的高い死亡率(特に乳幼児死亡率)、そしてそれに伴う若い年齢構成が挙げられる。平均寿命は、紛争や劣悪な保健医療状況により、世界平均よりも低い水準にある。人口密度は国土全体では低いが、ナイル川流域や都市部に人口が集中している。都市化率は上昇傾向にあるが、依然として多くの人々が農村部で生活している。

紛争や経済的困難は、スーダンを難民発生国にすると同時に、他国からの多くの難民を受け入れる国にもしている。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の統計によると、2019年8月時点で、スーダンには110万人以上の難民と亡命希望者が居住しており、その大部分は南スーダン、エリトリア、シリア、エチオピア、中央アフリカ共和国、チャドからの人々であった。これに加えて、186万人以上の国内避難民(IDP)が存在した。2023年からの内戦は、これらの数値をさらに大幅に増加させ、深刻な人道的危機を引き起こしている。2023年12月末時点で、国内避難民は580万人以上、国外への難民は150万人以上に達している。

これらの人口動態と移動は、食糧安全保障、保健医療、教育、雇用、社会インフラなど、国の社会経済発展に多大な負荷をかけている。

11.2. 民族

スーダンは極めて多様な民族構成を持つ国である。主要な民族グループとその特徴は以下の通りである。

アラブ系スーダン人: 人口の約70%を占めると推定され、スーダンで最大の民族グループである。彼らはほぼ完全にイスラム教徒であり、主にスーダン・アラビア語を話す。歴史的にアラビア半島からの移住民と、土着のヌビア人や他のアフリカ系住民との混血によって形成されたとされる。「アラブ人」というアイデンティティは、言語的・文化的な側面が強く、生物学的な祖先よりも口承伝承に基づくことが多い。北部および中部スーダンを中心に居住し、伝統的に政治・経済の中心を担ってきた。ジャーアリーン族、シャイギーヤ族、マナシール族などが代表的な部族である。

非アラブ系民族:

- ベジャ族: 紅海沿岸の東部スーダンに主に居住するクシ語派の民族。200万人以上。伝統的に遊牧生活を営んできた。

- フール族: ダルフール地方の主要な定住農耕民族。100万人以上。ダルフール・スルタン国を建国した歴史を持つ。

- ヌビア人: 北部スーダンのナイル川流域に居住する民族。古代ヌビア王国の末裔であり、独自のヌビア諸語を話す。多くはイスラム教徒だが、キリスト教徒も少数存在する。

- ヌバ族: 南コルドファン州のヌバ山地に居住する複数の民族グループの総称。約100万人。独自の言語と文化を持つ。多くはイスラム教徒だが、キリスト教徒や伝統宗教の信者もいる。

- マサリト族、ザガワ族、タマ族など: ダルフール地方やチャドとの国境地帯に居住する非アラブ系民族。ダルフール紛争において大きな被害を受けた。

- その他: モロ族、ボルヌ族、フラニ族、ハウサ族、ベルタ族、ニィマン族、インゲッサナ族、ダジュ族、コアリブ族、グムズ族、ミドブ族、タガレ族など、多数の少数民族グループが存在する。

これらの非アラブ系民族は、独自の言語、文化、社会構造を持ち、しばしばアラブ系中心の中央政府から周縁化され、差別や紛争の対象となってきた。民族間の関係は複雑で、共存と対立の歴史を繰り返している。スーダンの政治的安定と社会統合のためには、これらの多様な民族の権利と文化が尊重され、公正な資源配分と政治参加が保障されることが不可欠である。

ギリシャ系スーダン人の小規模だが著名なコミュニティも存在する。

11.3. 言語

スーダンでは約70の言語が話されている。2005年以前はアラビア語が唯一の公用語であったが、2005年の憲法により、アラビア語と英語が公用語と定められた。

アラビア語: スーダンで最も広く話されている言語であり、政府、教育、メディアなどで主要な役割を果たしている。スーダンで話されるアラビア語は、標準アラビア語とは異なる独自のスーダン・アラビア語方言が主流である。この方言は、地域によってさらに細かく分かれる。

英語: 公用語の一つであり、特に高等教育や国際的なビジネスの場面で用いられる。植民地時代の影響で、一定の教育を受けた層には通じる。

地域言語・少数民族言語:

スーダンには、アラビア語や英語以外にも、多数の地域言語や少数民族言語が存在する。これらは、ナイル・サハラ語族、アフロ・アジア語族、ニジェール・コンゴ語族などに属する。

- ヌビア諸語: 北部スーダンのヌビア人によって話される。

- ベジャ語: 東部スーダンのベジャ人によって話されるクシ語派の言語。

- ダルフール諸語: フール語、マサリト語、ザガワ語など、ダルフール地方の様々な民族によって話される。

- ヌバ諸語: 南コルドファン州のヌバ山地で話される多様な言語群。

- その他、ディンカ語、ヌエル語、シルック語なども、特に南スーダンとの国境地帯や難民コミュニティで話されることがある。

言語政策と影響:

歴史的に、アラビア語化政策が推進され、非アラブ系言語の話者に対する抑圧や教育機会の不平等が生じてきた。2005年憲法では、全てのスーダン固有の言語を国語とし、尊重・開発・普及させることが謳われたが、実際にはアラビア語の優位性は変わっていない。少数民族言語の多くは、話者数の減少や記録の不足により、消滅の危機に瀕しているものもある。

言語は、民族アイデンティティと深く結びついており、スーダンの社会統合や教育の普及において重要な課題となっている。多言語状況を尊重し、全ての言語話者の権利を保障する言語政策の確立が求められている。

スーダンには複数の地域手話が存在するが、相互に理解可能ではない。2009年には統一スーダン手話の提案がなされた。

識字率は、男性79.6%、女性60.8%、全体で70.2%である(CIA World Factbook)。

11.4. 宗教

スーダンにおける主要な宗教はイスラム教であり、国民の大多数(2011年の南スーダン分離後は97%以上、それ以前は約70%)が信仰している。その他、キリスト教、伝統宗教などが少数派として存在する。

イスラム教:

スーダンのイスラム教徒のほとんどはスンニ派である。スーフィー(イスラム神秘主義)の影響が強く、アンサール教団(マフディー運動に由来)やハトミーヤ教団といった有力なスーフィー教団が存在し、これらはそれぞれ野党のウンマ党や民主統一党(DUP)と歴史的に結びつきが強い。サラフィー主義(ワッハーブ派)の影響も一部で見られる。ダルフール地方は、他の地域と異なり、伝統的にスーフィー教団の影響が比較的少ない地域であった。

シャリーア(イスラム法)は、1983年のヌメイリ政権下で国家法として導入されて以来、スーダンの法制度と社会に大きな影響を与えてきた。バシール政権下でもイスラム化政策が推進されたが、2019年の革命後は世俗化の動きも見られた。しかし、その後の政情不安により、宗教と国家の関係は依然として流動的である。

キリスト教:

スーダンにおけるキリスト教徒は少数派であり、人口の約1.5%から5%程度と推定される(南スーダン分離前は約5%)。歴史的に、コプト正教会やギリシャ正教会のコミュニティがハルツームなどの北部都市に存在してきた。また、エチオピア正教会やエリトリア正教会の信者も、主に近年の難民や移民としてハルツームや東部スーダンに居住している。アルメニア使徒教会もスーダン・アルメニア人のために存在する。スーダン福音長老派教会も信徒を持つ。カトリック教会やプロテスタント諸派も活動している。

歴史的に、特に南部スーダン(現南スーダン共和国)ではキリスト教徒が多く、北部イスラム政権との間で宗教的対立が内戦の一因ともなった。現在のスーダン国内のキリスト教徒は、時に差別や迫害の対象となることがあり、信教の自由をめぐる問題は依然として存在する。

伝統宗教(アニミズムなど):

南スーダン分離前は約18%から25%が伝統宗教を信仰していたが、現在のスーダンではその割合は大幅に減少し、約1.5%程度と推定される。ヌバ山地や一部の農村地域などでは、依然として伝統的な信仰や儀式が残っている。

宗教的アイデンティティは、スーダンの政治的分裂において役割を果たしてきた。北部のイスラム教徒、特にアラブ系が独立以来、国の政治経済システムを支配してきた。与党であった国民会議党(NCP)は、イスラム主義者、サラフィー主義者/ワッハーブ派、および北部の他の保守的なアラブ系イスラム教徒から多くの支持を得ていた。

信教の自由は憲法で保障されているものの、実際には、特に非イスラム教徒に対する制限や社会的な圧力が存在する。宗教間の対話や共存の試みも行われているが、根深い不信感や対立構造が残っている。

11.5. 主要都市

スーダンの主要都市は、ナイル川沿いや交通の要衝に発展してきた。首都ハルツームは、国の政治・経済・文化の中心地である。

ハルツーム (Khartoum):

スーダンの首都であり、青ナイル川と白ナイル川の合流点に位置する。人口は周辺都市を含めた大ハルツーム都市圏で500万人を超える(紛争前の推定)。政府機関、主要企業、大学、文化施設などが集中している。歴史的には、オスマン・エジプト時代の行政中心地として発展した。近年の経済成長期には高層ビルが建設されるなど都市開発が進んだが、2023年からの内戦により甚大な被害を受け、多くの住民が避難し、都市機能は麻痺状態にある。

オムドゥルマン (Omdurman):

ハルツームのナイル川対岸に位置し、大ハルツーム都市圏を構成する主要都市の一つ。歴史的にはマフディー国家の首都であり、マフディーの墓やハリファの家博物館など、歴史的建造物が多く残る。スーダン最大の市場(スーク・オムドゥルマン)があり、商業の中心地でもある。人口も多く、ハルツームに次ぐ規模を持つ。

ハルツーム・ノース (Khartoum North / Bahri):

同じく大ハルツーム都市圏の一部で、青ナイル川の北岸に位置する。工業地帯として発展し、多くの工場や倉庫が集まっている。住宅地も広がっており、ハルツームやオムドゥルマンへの通勤者も多い。

ポートスーダン (Port Sudan):

紅海に面するスーダン唯一の主要港湾都市であり、国の貿易の玄関口。石油パイプラインの終着点でもあり、石油精製施設も持つ。戦略的に重要な都市であり、海軍基地も置かれている。

カッサラ (Kassala):

東部スーダンの主要都市で、エリトリアとの国境に近い。農業地帯の中心であり、果物(特にマンゴーやバナナ)の生産で知られる。タカ山地が特徴的な景観をなしている。

エル=オベイド (El-Obeid):

コルドファン地方の中心都市。アラビアガムの集散地として歴史的に重要であり、家畜市場も大きい。交通の要衝でもある。

ワドメダニ (Wad Madani):

ゲジラ州の州都であり、ゲジラ計画(大規模灌漑農業地帯)の中心都市。綿花栽培などの農業が盛ん。

ニャラ (Nyala):

南ダルフール州の州都であり、ダルフール地方最大の都市。商業の中心地であるが、ダルフール紛争により大きな影響を受け、多くの国内避難民が流入した。

これらの主要都市は、人口集中、経済活動の中心である一方、急速な都市化に伴うスラムの形成、失業、インフラ不足、環境問題(廃棄物処理、大気汚染など)といった都市問題を抱えている。2023年からの内戦は、これらの都市、特にハルツームやダルフール地方の都市に壊滅的な被害をもたらし、都市機能の回復と住民の生活再建が大きな課題となっている。

11.6. 保健

スーダンの保健医療状況は、長年の紛争、経済的困難、インフラの未整備、医療従事者の不足などにより、極めて脆弱である。国民の健康水準は低く、多くの予防可能・治療可能な疾患が依然として大きな脅威となっている。

医療制度と公衆衛生の現状:

スーダンの医療制度は、公的部門と民間部門からなるが、公的医療サービスは資金不足と資源不足に苦しんでおり、質の高い医療へのアクセスは限られている。特に地方部や紛争地域では、医療施設がほとんど存在しないか、機能不全に陥っていることが多い。公衆衛生の状況も劣悪で、安全な水へのアクセスや適切な衛生環境が確保されていない地域が多い。これにより、水系感染症が蔓延しやすい状況にある。

主要な疾病:

スーダンで一般的な疾病には、マラリア、呼吸器感染症、下痢症といった感染症が多い。これらは、劣悪な衛生環境や栄養不良と深く関連している。栄養失調関連疾患も、特に子供たちの間で深刻な問題であり、発育阻害や消耗症を引き起こしている。結核、HIV/AIDS、ハンセン病なども依然として公衆衛生上の課題である。非感染性疾患(生活習慣病)も都市部を中心に増加傾向にある。

平均寿命、乳幼児死亡率:

スーダンの平均寿命は、2019年時点で約65.1歳であり、世界平均よりも低い。乳幼児死亡率は依然として高く、2016年には出生1,000人あたり44.8人であった。これらの指標は、国の厳しい保健状況を反映している。

医療アクセスにおける地域格差と医療従事者の不足:

医療サービスへのアクセスは、都市部と地方部、あるいは地域間で著しい格差が存在する。都市部には比較的医療施設が集中しているが、地方部では医師や看護師、医薬品が慢性的に不足している。医療従事者の多くは都市部に偏在しており、また、より良い労働条件を求めて国外に流出する「頭脳流出」も深刻な問題である。これにより、地方の住民は基本的な医療サービスさえ受けることが困難な状況にある。

2023年からの内戦は、スーダンの保健医療システムに壊滅的な打撃を与えている。多くの医療施設が破壊されたり、略奪されたり、あるいは医療従事者が避難したりしたため、医療サービスはほぼ崩壊状態にある。医薬品や医療物資の供給も途絶え、感染症の集団発生や負傷者の治療困難など、人道危機が極度に悪化している。

女性器切除(FGM)は、2013年のユニセフの報告によると、スーダンの女性の88%が経験しており、深刻な健康問題を引き起こしている。

11.7. 教育

スーダンの教育制度は、長年の紛争、経済的困難、そして政情不安により多くの課題を抱えている。教育へのアクセス、教育の質、そして紛争が教育機会に与える影響は特に深刻である。

教育制度(学制):

スーダンの教育制度は、基礎教育(8年間)、中等教育(3年間)、高等教育(大学など)から構成される。基礎教育は6歳から13歳までの子供たちにとって義務教育であり無償とされているが、実際には多くの子供たちが就学できていない。1990年に従来の6・3・3制から変更された。全てのレベルでの主要な教授言語はアラビア語である。

識字率:

識字率は、全体で70.2%(男性79.6%、女性60.8%)と報告されている(CIA World Factbook)。男女間および地域間で識字率に大きな格差が存在する。

教育へのアクセス(特に女子教育や地方における課題):

経済的理由、地理的要因(学校までの距離が遠いなど)、社会文化的要因(特に女子教育に対する障壁)、そして紛争による学校の破壊や閉鎖などにより、多くの子供たち、特に女児や地方の子供たち、遊牧民の子供たち、国内避難民の子供たちは、教育へのアクセスが著しく制限されている。2001年の世界銀行の推計では、初等教育の就学率は対象児童の46%、中等教育の就学率は21%であった。一部の州では就学率が20%を下回るなど、地域差も大きい。

教育の質:

教育の質も大きな課題である。教員の不足、教員の質の低さ、教材の不足・陳腐化、教室の過密、学校施設の老朽化などが問題となっている。カリキュラムが現代社会のニーズに合致していないとの指摘もある。

紛争や経済状況が教育機会に与える影響:

長年の内戦や紛争は、教育システムに壊滅的な影響を与えてきた。学校が攻撃対象となったり、避難所として使われたり、あるいは教員や生徒が避難を余儀なくされたりすることで、教育機会は著しく奪われている。経済危機は、政府の教育予算削減、家庭の教育費負担能力の低下、児童労働の増加などを通じて、教育へのアクセスをさらに困難にしている。

教育関連の社会問題と改善努力:

教育機会の不平等は、社会経済的格差の再生産や、紛争の要因ともなりうる。政府や国際機関、NGOは、学校建設、教員養成、教材提供、女子教育推進、紛争下における教育支援などの改善努力を行ってきたが、スーダンが直面する複合的な危機により、その効果は限定的である。

バシール政権下では教育のイスラム化が推進され、非イスラム教徒の多い地域では反発を招いた。

2023年からの内戦は、スーダンの教育システムにさらなる破壊をもたらし、数百万人の子供たちが教育を受ける機会を失っている。

12. 文化

スーダンの文化は、ナイル川流域の古代文明、アフリカ土着の伝統、そしてアラブ・イスラム文化が長年にわたり融合し、影響し合って形成された、豊かで多様なものである。約578の民族グループが存在し、それぞれが独自の言語、慣習、芸術、生活様式を持っている。

12.1. 伝統と生活様式

スーダンの伝統的な生活様式は、地域や民族によって多様であるが、家族やコミュニティの絆を重視する点が共通している。

伝統衣装:

男性の伝統的な衣装としては、ゆったりとした長袖で足首までの長さがある「ジャラビーヤ(jalabiya)」が広く着用されている。これはエジプトでも見られる衣装である。ジャラビーヤはしばしば大きなターバンやスカーフと共に着用され、生地の色や厚さは季節や個人の好みによって異なる。

女性の最も一般的な伝統衣装は「トーブ(thobeまたはthawb)」である。トーブは、通常白色またはカラフルな一枚の長い布で、女性が下着の上から体に巻き付け、頭や髪を覆うように着用する。

東部のベジャ族の男性は、ガラベイヤを着用している姿が見られる。

家族制度と社会慣習:

スーダン社会では、拡大家族が一般的であり、年長者を敬う文化が根強い。結婚は重要な社会行事であり、複数の儀式を伴うことが多い。もてなしの精神が重視され、訪問者を歓迎する習慣がある。

通過儀礼:

誕生、割礼(男子)、結婚、死など、人生の節目には様々な通過儀礼が行われる。これらの儀礼は、民族や地域の伝統、宗教的慣習に基づいて執り行われる。

口承文化:

文字を持たなかった時代から、物語、詩、諺、歌などが口伝えで継承されてきた。これらは、歴史、教訓、価値観を伝える重要な手段となっている。

1991年の刑法(公共秩序法)により、女性が公の場でズボンを着用することは「わいせつな服装」と解釈され禁止されていた。ズボン着用に対する罰則は最大40回の鞭打ちであったが、2009年にある女性が有罪判決を受けた際には、代わりに200 USD相当の罰金が科された。2019年の革命後、これらの抑圧的な法律の一部は改正または廃止された。

近年の都市化やグローバリゼーションの影響により、伝統的な生活様式は変化しつつあるが、依然として多くの人々の生活の中に深く根付いている。

12.2. 食文化

スーダンの食文化は、アフリカの伝統的な食材と調理法に、アラブ、トルコ、エジプトなどの影響が融合したものである。主食は、ソルガムやミレットなどの雑穀から作られる「キッサラ(kisra)」(薄いパンケーキ状のもの)や「アシダ(asida)」(練り粥状のもの)である。パン(aish)も一般的に食べられる。

代表的な料理には以下のようなものがある。

- フール・メダンメス (Ful Medames): ソラマメを煮込み、油、クミン、パセリ、玉ねぎ、レモン汁などで味付けした料理。エジプトなど中東地域でも広く食べられているが、スーダンでは国民食の一つ。

- タアメイヤ (Ta'amiya): スーダン風のファラフェル。ひよこ豆(エジプトではソラマメ)を主原料とし、スパイスを加えて揚げたもの。

- モロヘイヤ (Molokhia): モロヘイヤの葉を刻んで煮込んだ粘り気のあるスープ。肉や鶏肉と共に供されることが多い。

- カムニア (Kamounia): 肉(主に羊肉や牛肉のレバー)とトマト、玉ねぎ、ニンニク、クミンなどのスパイスで煮込んだシチュー。

- エルマラーラ (Elmaraara) とウンフィティト (Umfitit): 羊の内臓(肺、肝臓、胃など)、玉ねぎ、ピーナッツバター、塩で作る料理。生で食される。

- サラダット・ダクワ (Salatat Dakwa): ピーナッツバターを使ったサラダ。

- シチュー類: 「ワイカ(waika)」「ブッサーラ(bussaara)」「サバローグ(sabaroag)」など、ニアミイヤ(スーダンの混合スパイス)や乾燥オクラを使った様々なシチューがある。「ミリス(miris)」は羊の脂、玉ねぎ、乾燥オクラで作るスープ。「アビヤド(abiyad)」は乾燥肉、「カジャイク(kajaik)」は乾燥魚で作られる。

- ジブナ・ベイダ (Jibna Bayda): スーダンで作られる白いフレッシュチーズ。

飲み物としては、紅茶(シャイ)やコーヒー(ジャバナ)が一般的である。特にコーヒーは、伝統的な作法で淹れられ、客をもてなす際に振る舞われることが多い。ハイビスカスの花びらから作られる「カルカデ(karkade)」や、タマリンドジュース、バオバブの実から作られる「タバルディ(tabaldi)」なども人気がある。

食事は、家族や親族が集まって共に食べることが一般的であり、右手を使って食べるのが伝統的な作法である。祝祭や儀礼の際には、特別な料理が用意され、食事が重要な社会的・文化的意味を持つ。

12.3. 芸術

スーダンの芸術は、古代ヌビア文明の豊かな遺産を基盤としつつ、イスラム美術、アフリカの伝統美術、そして現代的な表現が混在し、独自の発展を遂げてきた。絵画、彫刻、書道などの分野で、伝統的なモチーフや技法と、現代的なテーマや表現方法を融合させた作品が生み出されている。

12.3.1. 音楽

スーダンは豊かで独特な音楽文化を有しており、その歴史を通じて慢性的な不安定さと抑圧を経験してきた。1983年に厳格なサラフィー主義的解釈に基づくシャリーア法が施行されて以降、マフジューブ・シャリフのような国内で最も著名な詩人や芸術家の多くが投獄され、モハメド・エル・アミン(1990年代半ばにスーダンに帰国)やモハメド・ワルディ(2003年にスーダンに帰国)のような他の芸術家はカイロへ亡命した。伝統音楽も打撃を受け、伝統的なザール儀式は中断され、太鼓は没収された。

同時に、ヨーロッパの軍隊は新しい楽器やスタイルを導入することでスーダン音楽の発展に貢献した。軍楽隊、特にスコットランドのバグパイプは有名で、伝統音楽を軍隊行進曲に編曲した。「シルック行進曲第1番」はその一例で、シルック族の音楽に合わせて作られた。

北部スーダンでは、他の地域とは異なる音楽が聴かれる。「アルドレイブ」と呼ばれる音楽の一種では、「タンブール」という楽器が用いられる。タンブールは5弦の木製楽器で、人々の手拍子や歌手の歌声と共に演奏される。

スーダンの音楽は、地域や民族によって多様なスタイルを持つ。アラブ音楽の旋律やリズム、アフリカの伝統的な打楽器や歌唱法が融合しているのが特徴である。代表的な音楽ジャンルには、結婚式や祝祭で演奏される「ハキーバ(Haqiba)」、より現代的なポピュラー音楽、そして各民族固有の伝統音楽などがある。太鼓(ダルブッカ、ドゥンベックなど)、弦楽器(ウード、タンブールなど)、管楽器(ナイなど)が用いられる。

著名な音楽家としては、モハメド・ワルディ、アブデルカリーム・アル=カーブリー、アブデルアズィーズ・ムバーラクなどが国内外で知られている。彼らの歌は、しばしばスーダンの社会状況や歴史、人々の感情を反映している。

近年では、若い世代のアーティストがヒップホップやレゲエなどの新しいジャンルを取り入れ、独自の音楽を生み出している。音楽は、スーダン社会において娯楽としてだけでなく、社会的メッセージを伝え、人々を繋ぐ重要な役割を果たしている。

12.3.2. 文学

スーダンの文学は、豊かな口承文学の伝統を基盤とし、アラビア語による詩や散文、そして現代的な小説や戯曲へと発展してきた。その作品は、スーダンの歴史、社会、文化、そして人々の生活や葛藤を色濃く反映している。

口承文学:

文字が普及する以前から、物語、伝説、詩、諺、歌などが口伝えで世代から世代へと受け継がれてきた。これらは、部族の歴史、英雄譚、道徳的教訓、自然観などを内包し、スーダンの多様な民族文化の重要な構成要素となっている。

詩:

詩はスーダン文学において特に重要な位置を占めてきた。アラビア語の古典詩の伝統を受け継ぎつつ、スーダン独自のテーマや口語表現を取り入れた詩が数多く作られてきた。著名な詩人には、ムハンマド・アル=ファイートゥーリー、ムハンマド・ムフターハ・アル=フィトゥーリー、マフジューブ・シャリフなどがいる。彼らの詩は、愛、自然、社会正義、政治批判など、幅広いテーマを扱っている。

小説と散文:

20世紀に入り、アラビア語による小説や短編小説が書かれるようになった。タイイブ・サーレフは、スーダンを代表する最も著名な小説家の一人であり、その代表作『北へ遷り住む時(Mawsim al-Hijra ila al-Shamal)』は、アラブ文学の傑作として国際的に高く評価されている。彼の作品は、植民地主義後のアイデンティティ、伝統と近代化の葛藤、文化の衝突といったテーマを探求している。その他、イブラーヒーム・イスハーク、アミール・タージ・アッ=シール、ハメド・アル=ナジルといった作家が、現代スーダン文学を牽引している。

現代文学の動向:

現代のスーダン文学は、長年の内戦、政治的抑圧、社会不安といった厳しい現実を背景に、人間の尊厳、自由、正義、平和への希求といった普遍的なテーマを追求する作品が多く見られる。また、女性作家の活躍も目覚ましく、女性の視点から社会問題や個人的な葛藤を描いた作品も増えている。検閲や表現の自由の制限といった困難に直面しながらも、スーダンの作家たちは、国内外でその声を届けようと努力を続けている。

スーダン作家連合のような組織も存在し、作家の権利擁護や文学振興に努めている。

12.3.3. 映画と写真

スーダンの映画と写真は、国の文化的アイデンティティを記録し、社会的なメッセージを伝える上で重要な役割を果たしてきたが、政治的・経済的な制約の中で困難な道を歩んできた。

映画:

スーダンの映画史は、20世紀初頭のイギリス植民地時代の映画撮影に始まる。1956年の独立後、特にドキュメンタリー映画の分野で活発な動きが見られた。ガドゥッラー・ジュバーラのような先駆的な映画監督は、スーダンの社会や文化を記録する作品を制作した。しかし、1990年代以降、イスラム主義政権による厳しい制約(検閲、資金援助の停止など)や経済的困難により、映画製作は衰退した。映画館も次々と閉鎖され、映画文化は停滞期に入った。

2010年代に入ると、いくつかのイニシアチブにより、映画製作と映画への関心の復活が見られるようになった。若い世代の映画製作者たちが、限られた資金と資源の中で、短編映画やドキュメンタリーを中心に作品を発表し始めている。スーダン独立映画祭のようなイベントも開催され、国内外の作品が上映される機会が増えた。ただし、これらの動きは主に首都ハルツームに限られている。2019年の革命後は、表現の自由拡大への期待から、さらなる映画文化の発展が期待されたが、その後の政情不安が影を落としている。

写真:

スーダンにおける写真の使用は、1880年代のトルコ・エジプト支配時代に遡る。他の国々と同様に、新聞などのマスメディアにおける写真の重要性が増すにつれて、またアマチュア写真家の増加に伴い、20世紀を通じてスーダンにおける写真による記録と利用は拡大した。初期には、探検家や植民地政府関係者による記録写真が中心であったが、次第にスーダン人写真家も登場し、社会の出来事や人々の生活を捉えるようになった。

21世紀に入り、スーダンの写真は、デジタル写真技術の普及とソーシャルメディアやインターネットを通じた配信により、大きな変化を遂げた。これにより、より多くの人々が写真を撮影し、共有することが可能になった。フォトジャーナリズムの分野では、紛争や社会問題を記録する写真家が活動しており、その写真は国際的に注目されることもある。また、芸術写真の分野でも、スーダンの風景や文化、人々のポートレートなどをテーマにした作品が制作されている。写真は、スーダンの歴史と現在を視覚的に記録し、後世に伝える上で重要な役割を果たしている。

12.4. 建築

スーダンの建築は、その長い歴史、多様な気候風土、そして文化的影響を反映して、地域ごとに特徴的な様式を発展させてきた。

ヌビア建築:

古代ヌビア王国時代から続く伝統的な建築様式で、特に北部スーダンのナイル川流域に見られる。日干しレンガ(アドベ)を主材料とし、ヴォールト(アーチ型の天井)やドーム構造が特徴的である。これは、木材が乏しい乾燥地帯で、涼しく快適な居住空間を作り出すための工夫であった。ヌビアの家屋は、しばしば美しい幾何学模様や動植物のモチーフで装飾される。

土着の建築様式:

スーダンの各地域には、その土地の気候や入手可能な材料に適応した多様な土着建築が存在する。例えば、西部や南部では、円形の草葺き屋根の小屋(トゥクル)が一般的である。これらは、木材、草、泥などを使って建てられる。

イスラム建築:

イスラム化以降、モスク、マドラサ、霊廟などのイスラム建築が各地に建てられた。これらは、アラブ、トルコ、エジプトなどのイスラム世界の建築様式の影響を受けつつ、スーダン独自の要素も取り入れている。ミナレット(尖塔)や中庭を持つモスクが代表的である。

植民地時代の建築:

19世紀末から20世紀半ばの英埃領スーダン時代には、ハルツームを中心に、ヨーロッパ風の行政庁舎、邸宅、教会などが建設された。これらは、レンガや石材を用い、ベランダやアーケードを持つコロニアル様式が特徴である。ハルツーム大学のいくつかの建物もこの時代の建築である。

現代建築:

独立後、特に2000年代以降の経済成長期には、ハルツームなどの主要都市で、鉄筋コンクリートやガラスを用いた高層ビルや近代的な商業施設、公共建築が建設されるようになった。しかし、都市計画の未整備や急速な都市化により、伝統的な景観との調和や都市環境への配慮が十分でない場合も見られる。

都市景観:

首都ハルツームは、青ナイル川と白ナイル川の合流点に位置し、植民地時代の建築物と現代的なビルが混在する景観を持つ。オムドゥルマンは、より伝統的な市場(スーク)や住宅地が広がる。ポートスーダンは、紅海沿岸の港湾都市として独特の雰囲気を持つ。地方都市では、その地域の伝統的な建築様式が色濃く残っている場合が多い。

近年の紛争は、多くの歴史的建造物や住宅を含む建築物に甚大な被害を与えており、文化遺産の保護と再建が大きな課題となっている。

12.5. メディア

スーダンのメディア環境は、長年の政治的統制と近年の紛争により、極めて制約された状況にある。情報伝達における役割は重要であるが、政府による検閲、ジャーナリストへの圧力、そして内戦下での情報操作が大きな課題となっている。

新聞:

スーダンにはアラビア語と英語の新聞が存在する。歴史的には、政府系新聞と独立系新聞があったが、バシール政権下では多くの独立系新聞が発行停止や厳しい検閲に直面した。2019年の革命後は一時的に自由度が向上したが、その後のクーデターや内戦により再び厳しい状況に戻っている。紙の新聞の発行部数は、経済的困難やデジタルメディアの普及により減少傾向にある。

ラジオ:

ラジオは、スーダンにおいて最も広範に普及している情報メディアであり、特に地方部や識字率の低い層にとって重要な情報源である。国営ラジオ局が全国放送を行っているほか、近年では民間のFMラジオ局も都市部を中心に増加した。これらのラジオ局は、ニュース、音楽、宗教番組、教育番組などを放送している。しかし、政府系以外のラジオ局は、しばしば内容に対する圧力にさらされる。

テレビ:

国営テレビ局が主要な放送事業者であり、政府の公式見解を伝える役割を担っている。衛星放送の普及により、国外のアラブ系ニュースチャンネル(アルジャジーラ、アルアラビーヤなど)も広く視聴されており、多様な情報に触れる機会は増えている。しかし、国内のテレビ報道は依然として政府の強い影響下にある。

インターネットと市民ジャーナリズム:

インターネットの普及率は徐々に向上しており、特に都市部の若者層を中心にソーシャルメディアの利用が広がっている。2019年の革命においては、ソーシャルメディアが情報共有や抗議活動の組織化に重要な役割を果たした。しかし、政府はしばしばインターネット遮断を行い、情報統制の手段として利用している。内戦下では、市民ジャーナリストがSNSを通じて現地の状況を発信する動きも見られるが、誤情報やプロパガンダの拡散も問題となっている。

政府による統制は、国家情報治安局(NISS)などを通じて行われ、記事の事前検閲、ジャーナリストの逮捕・拘束、メディア機関の閉鎖などが頻繁に行われてきた。自己検閲も広範に見られる。2023年からの内戦は、メディア活動をさらに困難にしており、多くのジャーナリストが危険にさらされ、客観的な報道が極めて難しくなっている。

12.6. スポーツ

スーダンで最も人気のあるスポーツはサッカーである。国内にはプロサッカーリーグ「スーダン・プレミアリーグ」が存在し、アル・ヒラル・オムドゥルマンやアル・メレイフSCといったクラブチームが強豪として知られている。サッカースーダン代表は、アフリカネイションズカップで1970年に優勝した経験を持つが、FIFAワールドカップへの出場経験はない。

2019年9月には、2000年代初頭からの非公式な女子クラブを基盤として、公式な女子サッカーリーグが開始された。2021年には、スーダン女子代表チームがエジプトで開催されたアラブ女子カップに初出場した。

サッカー以外では、陸上競技、バスケットボール、バレーボール、レスリングなども行われている。スーダンはオリンピックにも選手を派遣しており、2008年の北京オリンピックでは、イスマイル・アハメド・イスマイルが男子800メートルで銀メダルを獲得し、スーダン初のオリンピックメダリストとなった。

スーダンのビーチバレーボール代表チームは、2018-2020 CAVBビーチバレーボールコンチネンタルカップに男女両部門で出場した。2022年6月には、アフリカ選手権に出場した初のスーダン人女子レスラー、パトリシア・セイフ・エルディン・エルハジが、2024年パリオリンピック出場を目指してナイジェリアへ遠征する準備をしている様子が報じられた。

スポーツは、スーダン社会において娯楽としてだけでなく、若者の健全育成や、時には民族間の融和を促す役割も期待されている。しかし、長年の紛争や経済的困難は、スポーツ施設の整備や選手の育成環境に大きな制約を与えている。

12.7. 祝祭日

スーダンの祝祭日は、イスラム教に関連するものと、国家的な記念日から構成される。イスラム教の祝祭日はイスラム暦(ヒジュラ暦)に基づいて決定されるため、グレゴリオ暦では毎年日付が変動する。

主要な祝祭日は以下の通りである。

国民の祝日(グレゴリオ暦に基づくもの):

- 1月1日: 独立記念日** - 1956年のイギリス・エジプト共同統治からの独立を記念する日。

- 1月7日: コプト派クリスマス** - スーダン国内のコプト正教会信徒のための祝日。

- 12月19日: 革命記念日**

- 12月25日: クリスマス** - キリスト教徒のための祝日。

宗教的祝祭日(イスラム暦に基づくもの、日付は毎年変動):

- 預言者ムハンマド生誕祭 (Mawlid an-Nabi):** イスラム教の預言者ムハンマドの誕生日を祝う日。

- イド・アル=フィトル (Eid al-Fitr):** ラマダーン(断食月)の終了を祝う重要な祝祭。通常3日間続く。

- イード・アル=アドハー (Eid al-Adha):** 「犠牲祭」とも呼ばれ、イブラーヒーム(アブラハム)の信仰心を記念する祝祭。メッカ巡礼(ハッジ)の終わりと時期を同じくし、通常4日間続く。

- イスラム暦新年 (Hijri New Year):** ヒジュラ暦の元日。

その他(変動する可能性のあるもの):

- コプト派イースター:** コプト正教会の復活祭。

これらの祝祭日には、家族や親戚が集まり、特別な食事を共にし、宗教的な儀式や社会的な行事が行われる。独立記念日などの国民の祝日には、政府主催の式典やパレードが開催されることもある。

12.8. 世界遺産

スーダンには、2024年時点でユネスコの世界遺産リストに登録された物件が3件存在する。これらは、スーダンの豊かな歴史的・文化的遺産と、独特な自然環境を反映している。

1. ゲベル・バルカルとナパタ地方の遺跡群 (Gebel Barkal and the Sites of the Napatan Region)

- 登録年: 2003年

- 種類: 文化遺産

- 概要: ナイル川沿いに位置するこの遺跡群は、古代ヌビアのナパタ文化期(紀元前900年~紀元前270年頃)と、それに続くメロエ王国時代(紀元前270年~紀元後350年頃)の中心地であった。聖なる山ゲベル・バルカル、ピラミッド群、神殿、宮殿、居住区跡などが含まれ、エジプト文化とアフリカ内陸文化が融合した独自の文明の証拠を示している。主要な構成資産には、ゲベル・バルカル、クル、ヌリ、サナム、ズマがある。

2. メロエ島の考古学遺跡群 (Archaeological Sites of the Island of Meroe)

- 登録年: 2011年

- 種類: 文化遺産

- 概要: ナイル川とアトバラ川の間に位置するこの遺跡群は、紀元前8世紀から紀元後4世紀にかけて栄えたクシュ王国の中心地であったメロエとその周辺の遺跡からなる。メロエ王国の首都であったメロエ市、宗教的中心地であったムサッワラート・エス=スフラ、ナカなどが含まれる。多数のピラミッド、神殿、宮殿跡は、クシュ王国の権力と富、そして独自の芸術と建築様式を物語っている。

3. サンガネーブ海洋国立公園とドゥンゴナーブ湾=ムカッワー島海洋国立公園 (Sanganeb Marine National Park and Dungonab Bay - Mukkawar Island Marine National Park)

- 登録年: 2016年

- 種類: 自然遺産

- 概要: 紅海に位置するこの海洋保護区は、多様な海洋生態系を誇る。サンガネーブは孤立したサンゴ礁であり、ドゥンゴナーブ湾とムカッワー島はマングローブ、海草藻場、サンゴ礁など多様な生息環境を有する。ジュゴン、イルカ、サメ、ウミガメ、海鳥など、多くの希少種や絶滅危惧種の生息地となっている。その高い生物多様性と独特な生態学的プロセスが評価された。

これらの世界遺産は、スーダンの貴重な財産であると同時に、人類共通の遺産として保護・保存していく必要がある。しかし、スーダンの政情不安や経済的困難、環境問題、そして近年の紛争は、これらの遺産の保全にとって大きな脅威となっている。