1. 歴史的資料

チャンドラグプタ・マウリヤに関する歴史的情報は、彼が死去してから数世紀後に記された少数のギリシア・ローマの断片、およびいくつかのインドの宗教文献から主に推測されています。これらの資料は、その詳細において大きく異なります。

- ギリシア・ローマの資料:

- 紀元前4世紀のアレクサンドロス大王の遠征隊の記録(ネアルコス、オネシクリトス、アリストブロス)にはチャンドラグプタへの言及はありません。

- チャンドラグプタと同時代のギリシアの使節メガステネスの著作は失われていますが、その断片はストラボン(紀元前64年頃 - 紀元19年頃)、ディオドロス(紀元前36年頃没)、アッリアノス(紀元130年頃 - 172年頃)、大プリニウス(紀元1世紀)、プルタルコス(紀元45年頃 - 125年頃)、ユスティヌス(紀元2世紀)といった後のギリシア・ローマの著述家によって引用・保存されています。これらの資料がなければ、この時代はインド史の「最も不明瞭な章」であったとされます。

- ユスティヌスの紀元2世紀の著作は、チャンドラグプタを卑しい出自とし、戦象が彼に従うなどの奇跡的な伝説を交えて伝えています。彼はまた、チャンドラグプタがナンダ王を侮辱し、死を命じられたが、素早い逃亡によって身を救い、「インドの自由を達成し、勝利後に解放を隷属へと変えた」と述べています。プルタルコスは、若きチャンドラグプタがアレクサンドロス大王に会ったと記しています。

- バラモン教の資料:

- グプタ朝時代のプラーナ文献は、ナンダ朝やマウリヤ朝をそのシュードラの出自ゆえに不法な支配者と見なしています。

- 後のバラモン教の物語には、ヴィシャカダッタの劇作『ムドララークシャサ』(紀元4世紀 - 8世紀)、ソーマデーヴァの『カタサリトサガラ』(紀元11世紀)、クシェーメンドラの『ブリハットカタマンジャリー』(紀元11世紀)の伝説が含まれます。

- かつてチャナキヤの著作とされていた『アルタシャストラ』も資料とされますが、現在では紀元1世紀 - 3世紀に成立したとされ、グプタ朝時代にチャナキヤの作とされたものです。

- 仏教の資料:

- 初期の仏教資料は紀元4世紀以降のものであり、スリランカのパーリ語文献『ディーパヴァンサ』(『ラージャヴァンサ』の章)、『マハーヴァンサ』、『マハーヴァンサ・ティカ』、『マハーボディヴァンサ』などが含まれます。

- これらの資料は、チャンドラグプタをクシャトリヤ出身と記述し、彼と彼の孫であるアショーカ王がガウタマ・ブッダのシャークヤ族の一派であるモーリヤ族(मोरीयモーリヤパーリ語)であると主張し、パトロンであるアショーカの王朝をブッダに直接結びつけようと試みています。「マウリヤ」という名称は、モーリヤ族が孔雀(パーリ語で「モラ」)で知られる僻地のヒマラヤ王国に移住したことに由来すると説明されています。仏教資料は矛盾しており、他の伝説も存在します(例: すべての建物が孔雀の首の色をしたレンガでできた「モーリヤナガラ」という都市)。

- ジャイナ教の資料:

- 紀元7世紀から10世紀にかけてのシュラヴァナベラゴーラのジャイナ教の碑文は、学者やシュヴェーターンバラ派ジャイナ教の間で議論されています。

- マウリヤ朝の皇帝に言及しているとされる2番目のディガンバラ派の資料は、ハリセーナの『ブリハットカタコーシャ』のような紀元10世紀頃のものです。チャンドラグプタに関する完全なジャイナ教の伝説は、ヘーマチャンドラによる紀元12世紀の『パリシシュタパルヴァン』に見られます。

- ジャイナ教の資料は、チャンドラグプタが王国を放棄してカルナータカ州に移住し、サッレーカナ(断食による死)を行ったと述べています。しかし、『ブリハットカタコーシャ』の記述は、マウリヤ朝に言及せず、チャンドラグプタがウッジャイン(現在のマディヤ・プラデーシュ州北西部)から移住したと記しており、これは別の人物の可能性が指摘されています。

2. 生涯と背景

チャンドラグプタ・マウリヤの出生や幼少期に関する歴史的事実はほとんどなく、主に後世の伝説によって伝えられています。

2.1. 名前と称号

ギリシア・ローマの文献において、チャンドラグプタは紀元前3世紀のギリシアの著述家フィラルコスによって「サンドロコプトス」(Σανδράκοπτοςサンドラコプトス古代ギリシア語)と呼ばれ、後のストラボン、アッリアノス、ユスティヌス(紀元2世紀頃)によって「サンドロコットス」(Σανδράκοττοςサンドラコットス古代ギリシア語)または「アンドロコットス」(Ανδροκόττοςアンドロコットス古代ギリシア語)と記されています。

1793年、イギリスの東洋学者で文献学者のウィリアム・ジョーンズ卿(1746年 - 1794年)が、サンスクリット語文献に登場するチャンドラグプタ・マウリヤが、ギリシア・ローマの歴史資料に記された「サンドロコットス」と同一人物であることを初めて提唱しました。歴史家スシュマ・ジャンサリは、ジョーンズのこの発見が「極めて重要」であり、「インドとギリシア・ローマの歴史を初めて同期させ、古代インド史のこの時代に年代を割り当てることが可能になった」と述べています。その結果、チャンドラグプタの治世は「インド年代学の切り札」とされています。

サンスクリット語の劇作『ムドララークシャサ』に記されている王の称号には、「チャンダ=シリ」(चन्द्र-श्रीチャンドラ=シュリーサンスクリット、月のような栄光)、「ピャーダムサナ」(पियादंसनプリヤダルシャナサンスクリット、美しい姿、慈悲深い姿)、「ヴリシャラ」などがあります。「ピャーダムサナ」は、彼の孫であるアショーカ王の称号「ピヤダシ」と類似しています。インドの叙事詩や法典で「ヴリシャラ」は非正統的な人々を指す言葉として使われますが、一説にはギリシアの王号「バシレウス」に由来する可能性も指摘されます。しかし、この説を裏付ける具体的な証拠はなく、インドの資料では、放浪の教師や修道僧など、王族以外の人物にも適用されています。

2.2. 出生と幼少期

チャンドラグプタの出生年は古代の文献に明記されておらず、彼の幼少期に関する歴史的情報もありません。中世の解説者の中には、彼がナンダ王の妻の一人、ムラ(मुराムラサンスクリット)の息子であると述べる者もいます。他の物語では、ムラを王の側室と記述しています。

劇作『ムドララークシャサ』は、チャンドラグプタを指して「ヴリシャラ」(वृषलヴリシャラサンスクリット)や「クーラ=ヒーナ」(कुल-हीन「名家出身でない」の意サンスクリット)といった言葉を用いています。「ヴリシャラ」には「シュードラ(インドのカースト制度の最下位)の息子」という意味と、「最高の王」という意味の二つがあります。後の解説者は前者の解釈を用い、チャンドラグプタがシュードラの出自であったと主張しました。しかし、歴史家ラーダ・クムド・ムカージーはこの説に反対し、「最高の王」と解釈すべきであると述べています。同作はまた、チャンドラグプタがユスティヌスが述べたように卑しい出自であったことにも言及しています。

紀元11世紀のカシミールのヒンドゥー教の文献、すなわち『カタサリトサガラ』や『ブリハット=カタ=マンジャリー』によると、ナンダ朝の血統は非常に短命でした。チャンドラグプタは、アヨーディヤを拠点とする長兄のナンダ王(プルヴァ=ナンダ)の息子であったとされます。ヒンドゥー教の資料に共通するテーマは、チャンドラグプタが卑しい出自から、チャナキヤと共に、臣民に愛されるダルマ(正義)の王として台頭したというものです。

2.3. チャナキヤの影響と教育

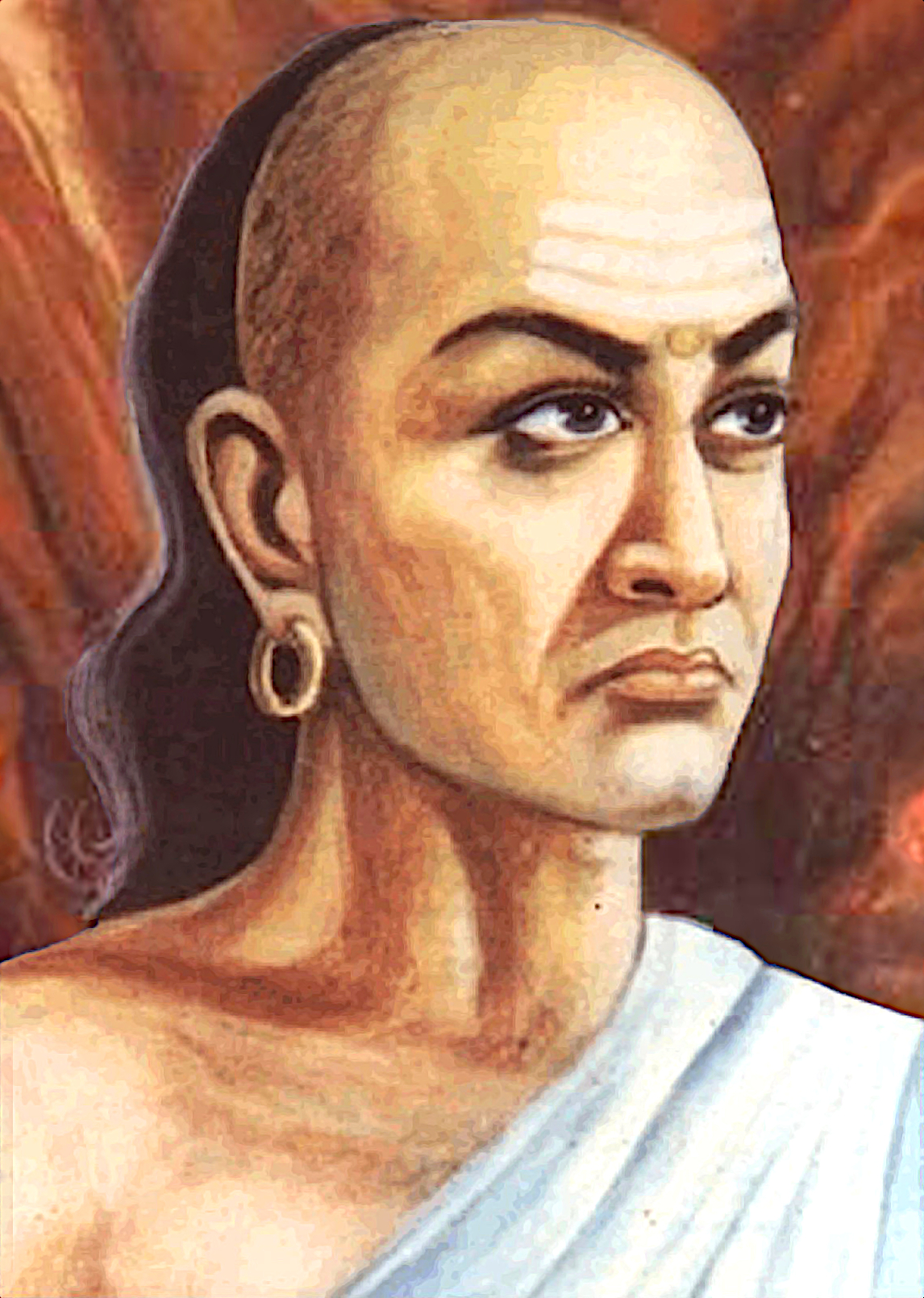

伝説では、チャナキヤはチャンドラグプタの師であり精神的な指導者として、彼をチャクラヴァルティン(理想的な転輪聖王)のイメージに補完する形で登場します。

ディガンバラ派ジャイナ教のヘーマチャンドラによる伝説によると、チャナキヤはジャイナ教の在家信者であり、バラモンでした。チャナキヤが生まれた時、ジャイナ教の僧侶たちは、彼がいずれ皇帝の誕生を助け、その権力の陰で働くことになると予言しました。チャナキヤはこの予言を信じ、孔雀を飼育する共同体の長の娘が男児を出産するのを手伝うことでこれを成就させました。その見返りに、彼は母親に子供を引き渡させ、後に自分が養子として引き取ることを条件としました。このジャイナ教のバラモンは、後に魔法でお金を稼ぎ、幼いチャンドラグプタを引き取り、彼を教え、訓練しました。彼らは共に兵士を募り、ナンダ朝を攻撃しました。最終的に勝利し、パータリプトラを首都と宣言しました。

仏教およびヒンドゥー教の伝説では、チャンドラグプタがチャナキヤと出会った経緯について異なるバージョンが語られています。概ね、彼らは若きチャンドラグプタがヴィンジャ山脈近くで、羊飼いの友人たちと王宮ごっこをしていたと述べています。チャナキヤは彼が他の者たちに命令を与えているのを見て、彼を狩人から買い取り、養子にしました。チャナキヤは彼をタクシラで教育させ、ヴェーダ、軍事術、法律、その他のシャーストラ(学術書)を学ばせました。仏教の伝説によると、チャナキヤは慈善財団であるダーナサーラの会長に選ばれましたが、容姿と態度が悪いためダナナンダによって解雇されました。チャナキヤは王を呪い、パータリプトラから逃亡し、その後チャンドラグプタに出会いました。

2.4. 初期における宗教的傾向

900年後に発展したジャイナ教の伝説とは対照的に、同時代のギリシアの証拠は、チャンドラグプタがヴェーダバラモン教に関連する動物犠牲の儀式を放棄しなかったと述べています。彼は狩猟を好み、生き物への非暴力(アヒンサー)というジャイナ教の慣習とはかけ離れた生活を楽しんでいたとされています。

3. 権力掌握

チャンドラグプタ・マウリヤは、混乱の時代に権力を握り、マウリヤ朝の基礎を築きました。

3.1. 歴史的背景

紀元前350年頃、ナンダ朝に支配されていたマガダ国は、「内紛の過程」を経て支配的な勢力として台頭しました。

アレクサンドロス大王は紀元前325年にインド遠征を中断し、別の強大な帝国、おそらくナンダ朝に直面する見込みから兵士の反乱が起こったため、インドを去りました。アレクサンドロスは北西インド亜大陸の領土をギリシア人総督に委ねました。彼は紀元前323年にバビロンで死去し、その後、彼の将軍たちの間で戦争が勃発しました。

3.2. パンジャブおよびナンダ朝に対する戦役

紀元2世紀のローマの歴史家ユスティヌスは、『要約』(Epitome) 15.4.12-13で、アレクサンドロスの死後、インドのギリシア人総督が暗殺され、ギリシアの支配から人々が解放されたと記しています。この反乱はチャンドラグプタが率いたものですが、ユスティヌスは、彼が「勝利後に解放を隷属へと変え、王座に就いた後、自らが外国の支配から解放した人々を抑圧した」と続けています。ユスティヌスは、チャンドラグプタが軍隊を組織したと述べていますが、初期の翻訳者たちはこれを「盗賊の集団」と解釈していました。しかし、ムカージーは、「盗賊」とはパンジャブの人々、すなわち「王を持たない人々」を指すものであり、チャンドラグプタは征服した地域からの傭兵の助けを借りてゲリラ戦術を駆使し、ナンダ朝の外縁部を征服したと指摘しています。

学者アラン・ダニエルーは、「スワートではニカノールが殺害された。タクシラをアンビと共に守っていたフィリップはガンダーラのサトラップとしてニカノールの後任となったが、紀元前325年に彼自身も暗殺された。チャンドラグプタはギリシアの公国を攻撃し始めた。バラモンたちは異邦人に対する反乱を扇動した。ペイトンは紀元前316年にアラコシア(カンダハール)に撤退した。おそらくアンビというインドの王子を裏切って殺害した後、エウデモスは120頭の象を連れてインドを去り、エウメネスの軍隊に加わったが、バビロン王アンティゴノスによってエウメネスと共に打ち破られ、処刑された。チャンドラグプタがギリシアの王国を併合するのに大きな労力はかからなかった。それらの王国は彼の進軍のために土台を整えていたのだ」と説明しています。

仏教文献『マハーヴァンサ・ティカ』は、チャンドラグプタとチャナキヤがタクシラでの教育を終えた後、ギリシア軍に抵抗するため各地から兵士を募って軍隊を結成した様子を記述しています。チャナキヤはチャンドラグプタを軍の指導者に据えました。ディガンバラ派ジャイナ教の文献『パリシシュタパルヴァン』は、この軍隊がチャナキヤによって造られた貨幣と、パルヴァタカとの同盟によって編成されたと述べています。

ユスティヌスによれば、チャンドラグプタはナンダ王(ナンドルムまたはナンドルス)を侮辱し、死刑を宣告されましたが、素早い逃亡によって身の安全を確保しました。ユスティヌスは、チャンドラグプタの運命の前兆として、2つの奇跡的な出来事を語っています。一つは、彼がナンドルムから逃れた後、眠っていたときに大きなライオンが彼に近づき、彼をなめ、去っていったこと。もう一つは、彼がアレクサンドロスの将軍たちとの戦争の準備をしているとき、巨大な野生の象が彼に近づき、彼の乗り物になることを申し出たことです。

『ムドララークシャサ』は、チャナキヤが王に侮辱されたと感じ、その後ナンダ朝を滅ぼすと誓ったと述べています。ジャイナ教の記述では、ナンダ王がチャナキヤを公然と侮辱したとされています。いずれの場合も、チャナキヤは逃亡し、チャンドラグプタを見つけ、ナンダ王に対する戦争を開始しました。

歴史家ムカージーによると、チャンドラグプタとチャナキヤの軍はギリシア軍を破った後に、人気のないナンダ朝に反旗を翻し、ナンダ朝の周辺領土を征服しました。その後、傭兵の助けを借りてゲリラ戦術を駆使し、ナンダ朝の首都パータリプトラに進軍し、これを占領しました。仏教文献『マハーヴァンサ・ティカ』やジャイナ教文献『パリシシュタパルヴァン』は、当初、チャンドラグプタの軍がナンダ朝の首都を攻撃して失敗したと記しています。その後、チャンドラグプタとチャナキヤは、ナンダ朝帝国の辺境から徐々に領土を征服していき、最終的にナンダ朝の首都パータリプトラを包囲しました。そこでダナナンダは敗北を受け入れました。仏教資料の「容易な勝利」とは対照的に、ヒンドゥー教やジャイナ教の文献では、ナンダ朝が強力でよく訓練された軍隊を持っていたため、激しい戦いが行われたと述べています。これらの伝説によると、ナンダ皇帝は敗北し、ある記述では退位して追放され、仏教の記述では殺害されたと主張されています。

3.3. マウリヤ朝の建国

ダナナンダの敗北により、チャンドラグプタ・マウリヤはマウリヤ朝を建国しました。チャンドラグプタのパタリプトラ進軍に関する歴史的に信頼できる詳細は不明であり、数世紀後に書かれた伝説は矛盾しています。彼の勝利と王位継承は通常、紀元前322年から319年頃とされています。しかし、紀元前311年から305年の間に即位し、パンジャブでの活動が紀元前317年頃であった可能性も指摘されています。

伝説では、ナンダ皇帝は敗北しましたが、家族が必要な品物を積んだラタ(チャリオット)と共にパータリプトラを生き延びて去ることが許されたと語られています。ジャイナ教の資料によると、彼の娘はチャンドラグプタと一目惚れして結婚しました。この娘の名前は記されていませんが、後にチャンドラグプタの息子の母親はドゥルダラ(दुराधराDurdharaサンスクリット)とされています。

4. 帝国の拡大と確固たる確立

チャンドラグプタ・マウリヤは、外交と軍事力を駆使して帝国を拡大し、その支配を確立しました。

4.1. セレウコス1世ニカトルとの同盟

紀元前312年にバビロンを首都とするセレウコス朝を確立したアレクサンドロスのマケドニア人将軍の一人であるセレウコス1世ニカトルは、ペルシアとバクトリアを支配下に置き、その東部戦線はチャンドラグプタの帝国に面することになりました。

紀元前305年から303年の間に、セレウコスはかつてのインダス川流域のサトラピー(太守領)を奪回しようとチャンドラグプタと対峙しました。しかし、セレウコス1世ニカトルとチャンドラグプタは、婚姻同盟を結びました。セレウコスは500頭の戦象を受け取り、チャンドラグプタはインダス川東岸に接する地域を支配下に置きました。ストラボンは、チャンドラグプタの死後約300年後に書かれた彼の『地理誌』巻15章2.9で、インダス川沿いに住む多くの部族について記述し、「インド人は、かつてペルシアに属していたインダス沿いのいくつかの国々を占領している」と述べています。

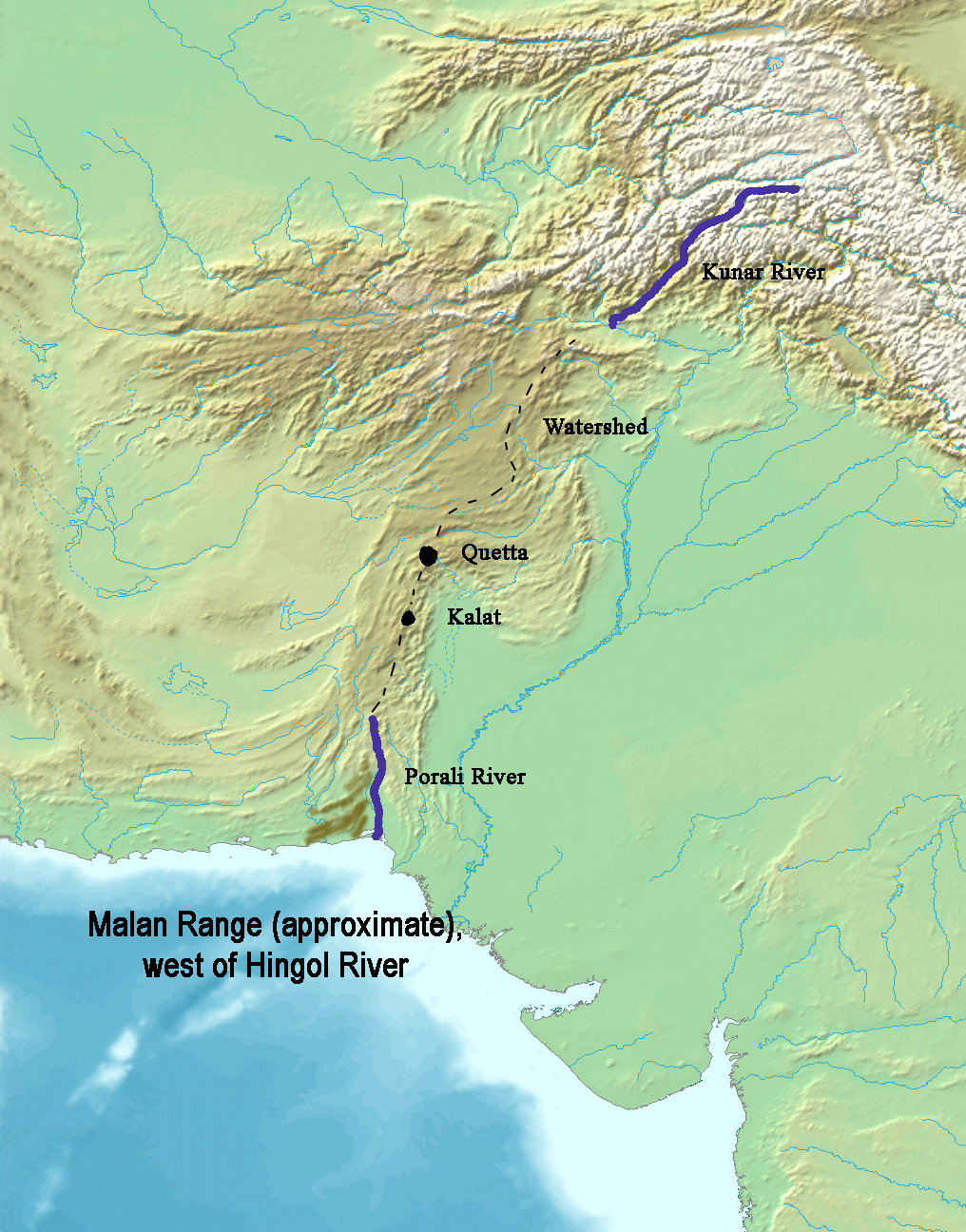

> 部族の地理的位置は以下の通りである。インダス川沿いにはパロパミサダエがおり、その上にはパロパミソス山脈が横たわる。次に、南に向かってアラコシアがおり、その次に、南に向かってゲドロシアがおり、海岸線を占める他の部族もいる。そしてインダス川は、これらすべての場所の緯度方向に沿って流れている。そしてこれらの場所のうち、一部はインダス川沿いに位置し、インド人が領有しているが、以前はペルシアに属していた。アレクサンドロス[大王]はこれらをアリア人から奪い、自身の定住地を築いたが、セレウコス・ニカトルはこれらをサンドロコットス[チャンドラグプタ]に与え、婚姻と同盟を結び、その代償として500頭の象を受け取った。

獲得された領土の正確な範囲は不明です。控えめな解釈では、その拡張はインダス川西岸に限られ、東ゲドロシア(バローチスターン)の海岸線からマラン山脈(ヒンゴール川)まで、パンジャブ、そしてパロパミサダエ東部(ガンダーラ)が含まれます。アラコシア(カンダハール、現在のアフガニスタン)も可能性としてはありますが、アリア(現在のヘラート、アフガニスタン)はしばしば言及されるものの、現代の学術研究では否定されています。2015年に書かれたコニンガムとヤングの論文は、東アフガニスタン(カブール=カンダハール)の包含に疑問を呈し、「増え続ける研究者が現在、アショーカ王の勅令は『合理化された官僚的支配ではなく、最大接触の領域』を表していた可能性があるという点で同意するだろう」と述べています。彼らはまた、インダス川下流域における支配の範囲についても疑問を呈し、それが周辺的な支配地域であった可能性を指摘しています。

この協定の詳細も不明です。セレウコスに関する広範な資料がインドの王女について言及していないため、チャンドラグプタ自身か、その息子ビンドゥサーラが、当時のギリシアの慣習に従い、王朝同盟を結ぶためにセレウコス朝の王女と結婚したと考えられています。『マハーヴァンサ』は、セレウコスが敗北した後まもなく、チャンドラグプタがセレウコス朝の娘と結婚したと述べています。同様に、インドのプラーナ文献である『バヴィシュヤ・プラーナ』の『プラティサルガ・パルヴァ』には、チャンドラグプタがセレウコス朝の娘であるギリシア人(Γιαβάναヤヴァナ古代ギリシア語)の王女と結婚したと記述されています。

チャンドラグプタはセレウコスに500頭の戦象を送り、これがイプソスの戦いにおけるセレウコスの勝利に重要な役割を果たしました。この条約に加え、セレウコスはメガステネスをチャンドラグプタの宮廷に大使として派遣し、後にアンティオコス1世ソテルは彼の息子ビンドゥサーラのパトナにあるマウリヤ朝の宮廷にデイマコスを派遣しました。メガステネスは4年間、チャンドラグプタの宮廷でギリシア大使を務めました。

4.2. 南インドおよび西インドの征服

南西部におけるチャンドラグプタの現在のグジャラート州の支配は、ジュナーガドにあるアショーカ王の碑文によって証明されています。同じ岩石には、約400年後の紀元150年頃に、ルドラダーマンがより長い碑文を刻んでいます。ルドラダーマンの碑文には、この地域のスダルシャナ湖がチャンドラグプタの統治下で彼の総督であるヴァイシャ・プシュヤグプタによって建設され、アショーカの統治下でトゥシャーシュパによって用水路が追加されたと記されています。この地域のマウリヤ朝の支配は、碑文によってさらに裏付けられており、チャンドラグプタがグジャラートとパータリプトラの間に位置する中央インドのマールワー地方も支配していたことを示唆しています。

チャンドラグプタが特に南インドのデカン高原地域で達成した可能性のある他の征服については不確実性があります。彼の孫アショーカが紀元前268年頃に即位したとき、帝国は南は現在のカルナータカ州まで広がっていたため、南部の征服はチャンドラグプタかその息子ビンドゥサーラのいずれかに帰せられます。

歴史家ラーダ・クムド・ムカージーによると、チャンドラグプタはプルタルコスの記述「アンドロコットス(...)60万の軍隊で全インドを席巻し、征服した」を引用して、帝国を南方へ拡大したと述べています。ムカージーは詳細が不足していると認めつつも、「アショーカの碑文にはその信頼できる証拠がある」と主張しています。ムカージーはまた、チャンドラグプタがカルナータカ州のシュラヴァナベラゴーラで引退したというジャイナ教の伝承や、タミル語文献の言及にも触れています。

ジャイナ教学とサンスクリット文学の学者ポール・ダンダスによると、ジャイナ教シュヴェーターンバラ派は古代のディガンバラ派の伝説に異議を唱えています。紀元5世紀のシュヴェーターンバラ派ジャイナ教の文献によると、ディガンバラ派はマハーヴィーラの死後609年後、つまり紀元1世紀に設立されました。ディガンバラ派は紀元5世紀以降に独自の記述と伝説を書き、ジャイナ教内の宗派分裂に関する最初の拡大版ディガンバラ派の記述は紀元10世紀に現れました。シュヴェーターンバラ派の文献は、バドラバーフは紀元前3世紀にヒマラヤ山脈のネパール側の山麓近くに拠点を置いており、チャンドラグプタ・マウリヤと共に南へ移動したり旅行したりすることはなく、むしろパータリプトラ近くで死去したと記述しています。

タミル語のサンガム文学に属する2つの詩集、『アガナーヌール』と『プラナーヌール』は、ナンダ朝の支配とマウリヤ朝の帝国に言及しています。例えば、詩69、281、375はマウリヤ朝の軍隊とチャリオットについて言及し、詩251と265はナンダ朝に言及している可能性があります。しかし、紀元前1世紀から紀元5世紀に年代付けられるこれらの詩は、チャンドラグプタ・マウリヤを名前で言及しておらず、その一部は紀元5世紀のデカン高原地域の別のモリヤ王朝を指している可能性もあります。歴史家ウピンダー・シンによると、これらの詩はカルナータカ州とアーンドラ・プラデーシュ州のヴァドゥガール族(北方人)のモクル王国とコシャル王国について言及している可能性があり、一つの解釈としては、マウリヤ朝がこれらの王国とある時点で同盟を結んでいたというものです。

5. 帝国の統治と改革

チャンドラグプタ・マウリヤの治世は、北インド征服後の一連の主要な経済的および政治的改革によって特徴づけられました。

5.1. 行政体制

チャンドラグプタは、地方政府を含む分権的な行政システムと、国王に助言を与える大臣会議(मन्त्रीपरिषद्マントリパリシャッドサンスクリット)を確立しました。チャンドラグプタが、かつて彼の宰相チャナキヤが書いたと考えられていた『アルタシャストラ』に記述されている国家統治と経済政策を適用したと一般に考えられていますが、現在ではほとんどの学者が『アルタシャストラ』はマウリヤ朝時代のものではなく、チャンドラグプタの治世とは相容れない規定を含んでいると考えています。

マウリヤ朝の統治は、構造化された行政を特徴としていました。チャンドラグプタは大臣(अमात्यアマーティヤサンスクリット)の会議を持ち、チャナキヤが彼の主任大臣を務めていました。帝国は領土(जनपदジャナパダサンスクリット)に組織され、地域の権力中心地は要塞(दुर्गドゥルガサンスクリット)によって保護され、国家の運営は国庫(कोशコーシャサンスクリット)によって賄われていました。ストラボンは、チャンドラグプタの死後約300年後に書かれた『地理誌』巻15章46-69で、彼の統治の側面を記述しています。彼は司法に関する顧問と、商業活動や貿易品に課税する査定官を持っていました。彼の役人たちは、都市の治安維持が必要な状況を監督し、犯罪率は低かったとされます。

メガステネスによると、チャンドラグプタの統治は3つの並行する行政構造によって特徴づけられました。一つは村の事務を管理し、灌漑を確保し、土地所有を記録し、道具の供給を監視し、狩猟、木材製品、森林関連の法律を施行し、紛争を解決しました。もう一つの行政構造は都市の事務を管理し、貿易、商業活動、外国人の訪問、港、道路、寺院、市場、産業に関するすべての事項を含みました。彼らはまた、税金を徴収し、標準化された度量衡を確保しました。三番目の行政機関は、軍事、その訓練、武器の供給、兵士の必要性を監督しました。

チャナキヤはチャンドラグプタの安全に深く関心を持ち、暗殺の試みを防ぐための手の込んだ技術を開発しました。様々な資料は、チャンドラグプタが陰謀者を惑わすために頻繁に寝室を変えたと報告しています。彼は特定の任務のためにのみ宮殿を離れました。軍事遠征、司法を行うための宮廷訪問、犠牲の供物、祝祭、そして狩猟のためでした。祝祭中、彼は厳重に警護され、狩猟中は、クーデターの陰謀に参加する可能性が低いと推定される女性の警護員に囲まれていました。これらの戦略は、前任者を暗殺して権力を握ったナンダ朝の皇帝という歴史的背景に起因する可能性があります。

チャンドラグプタの治世と彼の王朝の支配下では、多くの宗教がインドで繁栄し、仏教、ジャイナ教、アージーヴィカ教は他の民間伝承と共に prominence を得ました。

5.2. 経済と社会基盤

マウリヤ朝は、灌漑、寺院、鉱山、道路などの堅固なインフラストラクチャーから強固な経済を築きました。古代の碑文の証拠によると、チャンドラグプタはチャナキヤの助言のもと、民間人と軍隊の食料供給を確保するために、インド亜大陸全体で多くの灌漑貯水池とネットワークを開始し、完成させました。これは彼の王朝の継承者たちにも引き継がれました。農業における地域的繁栄は、彼の国家公務員の義務の一つでした。

インフラ開発の最も強力な証拠は、紀元150年頃に年代付けられるグジャラート州のルドラダーマンのジュナーガド岩石碑文に見られます。その碑文には、ルドラダーマンがチャンドラグプタによって建設され、アショーカによって強化された貯水池と灌漑用水路のインフラを修復・拡張したことが記されています。チャンドラグプタの帝国はまた、鉱山、製造工場、商品の取引ネットワークを建設しました。彼の治世は、インド亜大陸全体で商品を輸送するための陸路を発展させました。チャンドラグプタは、荷馬のみが通れる狭い道よりも、より広い「荷車に適した道路」を拡張しました。

カウシク・ロイによると、マウリヤ朝の支配者たちは「偉大な道路建設者」でした。ギリシアの使節メガステネスは、この伝統をチャンドラグプタに帰し、彼が学んだ北西部のタクシラと、チャンドラグプタの首都であるビハール州のパータリプトラを結ぶ約1600 kmにも及ぶ高速道路の完成を称えました。この伝統に帰せられる他の主要な戦略的道路インフラは、パータリプトラから様々な方向へ広がり、ネパール、カピラヴァストゥ、デヘラードゥーン、ミールザープル、オリッサ州、アーンドラ・プラデーシュ州、そしてカルナータカ州とを結びました。ロイは、このネットワークが貿易と商業を活性化させ、軍隊を迅速かつ効率的に移動させるのに役立ったと述べています。

チャンドラグプタとチャナキヤは武器製造の中心地を設立し、それらを国家の独占としました。しかし、国家は、競合する民間企業が鉱山を運営し、これらの中心地に供給することを奨励しました。彼らは経済的繁栄をダルマ(徳のある生活)の追求に不可欠であると考え、外交によって戦争を避ける政策を採用しましたが、同時にその利益を守るために軍隊を継続的に戦争に備えさせ、さらに『アルタシャストラ』の他の思想も取り入れました。

5.3. 芸術、建築および宗教

チャンドラグプタの時代の芸術と建築の証拠は、主にメガステネスやカウティリヤのような文献に限られています。記念碑的な柱に刻まれた勅令の碑文や彫刻は、彼の孫アショーカに帰せられています。文献は都市、公共事業、そして豊かな建築の存在を示唆していますが、これらの歴史的信憑性には疑問が呈されています。

現代の考古学的発見、例えば1917年にガンジス川の岸の下に埋もれて発見されたディダルガンジ・ヤクシ(Didarganj Yakshi英語)は、卓越した芸術的完成度を示唆しています。この遺跡は多くの学者によって紀元前3世紀のものとされましたが、クシャーナ朝時代(紀元1世紀 - 4世紀)のような後世の年代も提唱されています。競合する説は、チャンドラグプタ・マウリヤの王朝に関連する芸術は、アレクサンドロス大王が戦争を行った時代にギリシアや西アジアから学んだものか、またはこれらの遺物がより古いインド固有の伝統に属するものかを論じています。ミネソタ大学のフレデリック・アッシャーは、「決定的な答えがあると主張することはできません。そしておそらく、ほとんどの芸術と同様に、単一の答えや説明は存在しないと認識すべきです」と述べています。

チャンドラグプタはヴェーダの犠牲祭やバラモン教の儀式を支援し、象や馬の行列を伴う大規模な祭りを開催しました。彼の支配下および彼の後継者たちの帝国では多くの宗教が栄えましたが、仏教、ジャイナ教、アージーヴィカ教がヴェーダおよびバラモン教の伝統を上回る prominence を得ました。アショーカ王の治世下で始まった仏教の拡大と、バラモン教と非バラモン教の宗教的伝統がヒンドゥー教に収斂する統合が始まりました。ゾロアスター教やギリシア多神教などの少数派宗教も尊重されました。

6. 晩年と死

チャンドラグプタ・マウリヤの統治後半と彼の死については、歴史的記録と議論のある伝説が存在します。

6.1. ジャイナ教の伝説とその分析

ディガンバラ派ジャイナ教の記述によると、チャンドラグプタは若くして王位を退き、現在のカルナータカ州南部にあるシュラヴァナベラゴーラでバドラバーフのもとで僧侶として隠遁しました。これらの記述によれば、バドラバーフは、チャンドラグプタ・マリヤによる征服中の殺戮と暴力のために12年間の飢饉を予測しました。彼はジャイナ教の僧侶の集団を南インドに導き、チャンドラグプタ・マウリヤは息子ビンドゥサーラに帝国を譲位した後、僧侶として彼に加わりました。ディガンバラ派の伝説によると、チャンドラグプタとバドラバーフは共にシュラヴァナベラゴーラに移動しました。チャンドラグプタは数年間、シュラヴァナベラゴーラで苦行者として生活した後、ディガンバラ派の慣習である「サッレーカナ」に従って断食により死を迎えました。ディガンバラ派の伝統に従い、チャンドラグプタが苦行を行ったとされる丘は現在、チャンドラギリの丘として知られ、ディガンバラ派はチャンドラグプタ・マウリヤが建てた古代寺院が現在もチャンドラグプタ・バサディとして残っていると信じています。

紀元12世紀のシュヴェーターンバラ派ジャイナ教のヘーマチャンドラによる伝説は、異なる記述を提示しています。ヘーマチャンドラの記述には、帝国の貯蔵庫から食物を盗むために姿を消すことができるジャイナ教の僧侶の物語や、ジャイナ教に改宗したバラモンであるチャナキヤが、チャンドラグプタの帝国を拡大し、帝国の歳入を増やすために暴力と狡猾な戦術を用いた物語が含まれています。それは詩篇8.415から8.435で、皇帝としての15年間、チャンドラグプタが非ジャイナ教の「宗教の誤った見方を持つ苦行者」の信奉者であり、「女性を欲しがった」と述べています。自身もジャイナ教に改宗していたチャナキヤは、ジャイナ教の苦行者が女性を避け、宗教に集中することを示すことで、チャンドラグプタをジャイナ教に改宗させました。この伝説は、チャナキヤがビンドゥサーラの早産を助けたことに言及し、詩篇8.444で「チャンドラグプタは瞑想中に死去し(サッレーカナの可能性もある)、天国へ行った」と述べています。ヘーマチャンドラの伝説によると、チャナキヤもまたサッレーカナを行いました。

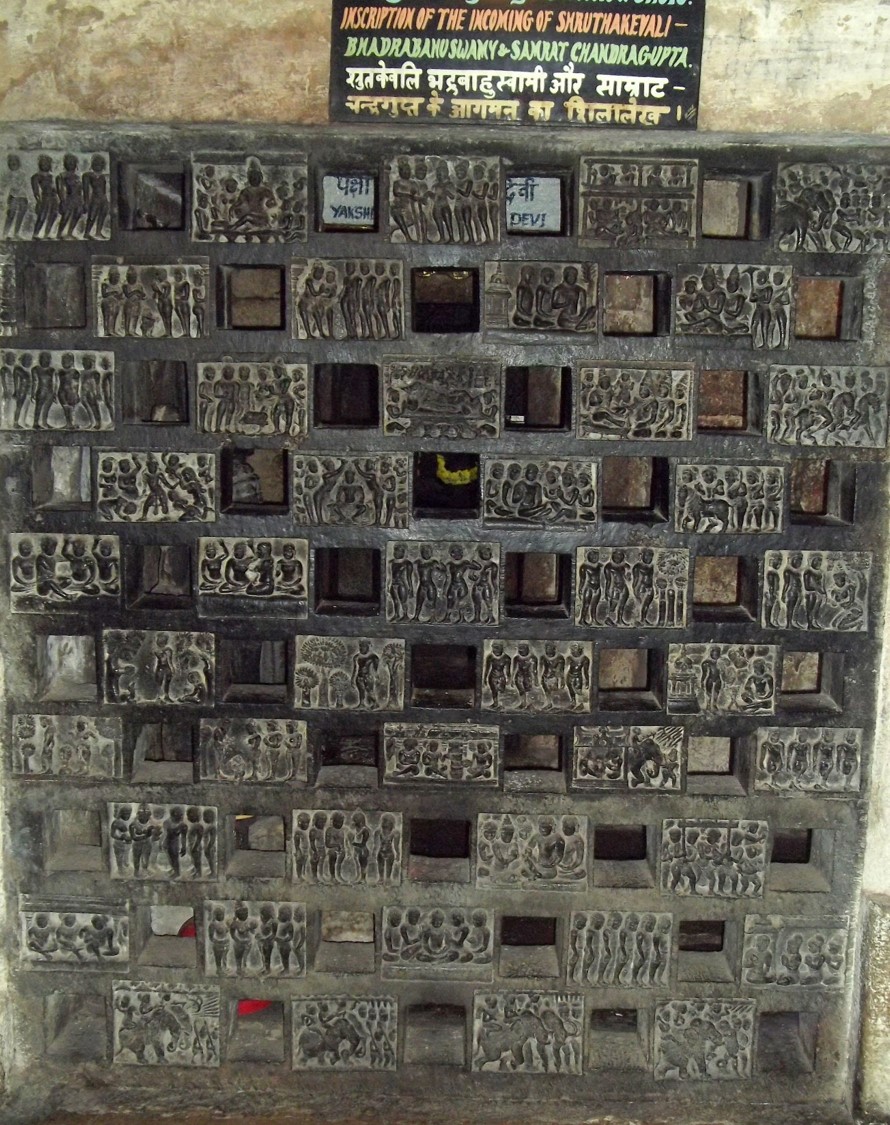

ディガンバラ派のジャイナ教の記述は、ハリセーナの『ブリハットカタ・コーシャ』(紀元931年)、ラトゥナーナンディの『バドラバーフ・チャリタ』(紀元1450年)、『ムニヴァンサ・ブユダヤ』(紀元1680年)、『ラージャヴァリ・カテ』に記録されています。碑文では、紀元600年頃の最も古い碑文が、「バドラバーフとチャンドラグプタ・ムニの『対』(yugma)を関連付けています」。紀元900年頃のカーヴェリ川近くの2つの碑文は、チャンドラギリの丘の頂がバドラバーフとチャンドラグプタ・ムニパティの足跡によって特徴づけられていると記述しています。紀元1129年のシュラヴァナベラゴーラの碑文は、バドラバーフを「シュルタケヴァリ」と、そして森の神々に崇拝されるほどの功徳を積んだチャンドラグプタに言及しています。紀元1163年の別の碑文も同様に彼らを結びつけて描写しています。紀元1432年の3番目の碑文は、ヤティンドラ・バドラバーフと、その苦行の名声が他の世界にまで広まった弟子チャンドラグプタについて語っています。

7世紀から15世紀にさかのぼるいくつかのディガンバラ派のジャイナ教の碑文は、バドラバーフとプラバーチャンドラに言及しています。後のディガンバラ派の伝統は、このプラバーチャンドラをチャンドラグプタと同一視し、一部の現代の学者はこのディガンバラ派の伝統を受け入れていますが、他の学者はそうしていません。カルナータカ州の後期のディガンバラ派の碑文や文献のいくつかは、旅がパータリプトラ(一部のディガンバラ派の文献で述べられている)ではなく、ウッジャインから始まったと述べています。

ジャイナ教学とサンスクリット文学の学者ポール・ダンダスによると、ジャイナ教のシュヴェーターンバラ派は古代のディガンバラ派の伝説に異議を唱えています。紀元5世紀のシュヴェーターンバラ派ジャイナ教の文献によると、ディガンバラ派はマハーヴィーラの死後609年後、つまり紀元1世紀に設立されました。ディガンバラ派は紀元5世紀以降に独自の記述と伝説を書き、ジャイナ教内の宗派分裂に関する最初の拡大版ディガンバラ派の記述は紀元10世紀に現れました。シュヴェーターンバラ派の文献は、バドラバーフは紀元前3世紀にヒマラヤ山脈のネパール側の山麓近くに拠点を置いており、チャンドラグプタ・マウリヤと共に南へ移動したり旅行したりすることはなく、むしろパータリプトラ近くで死去したと記述しています。

歴史家スシュマ・ジャンサリは、「チャンドラグプタがジャイナ教に改宗し、シュラヴァナベラゴーラとバドラバーフに関係するという証拠を詳しく見ると、それが後世のものであり、問題が多いことが明らかになる。さらに、ジャイナ教の資料を除けば、チャンドラグプタの改宗と移住を裏付ける証拠はない」と述べています。ジャンサリは、「したがって、全体として、現在の証拠が示唆するところでは、チャンドラグプタのジャイナ教への改宗と退位(もし彼が退位したとすれば)、南への移住、そしてバドラバーフとシュラヴァナベラゴーラとの関連性の物語は、紀元600年以降に発展したものである」と結論付けています。

歴史家V.R.ラマチャンドラ・ディクシタールは、チャンドラグプタ・マウリヤがシュラヴァナベラゴーラで引退し死去したというB.ルイス・ライスの推論を作業仮説として採用しています。これは、チャンドラグプタの晩年と死に関する代替の歴史的情報や証拠がないためです。

6.2. 死去

チャンドラグプタの死期と状況についても不明確で議論があります。彼の退位は紀元前298年頃とされ、その死は紀元前297年から293年の間とされています。

7. 遺産と評価

チャンドラグプタ・マウリヤはインド史に深く刻まれた遺産を残し、後世に高く評価される一方で、様々な論争も引き起こしています。

7.1. 歴史的重要性と肯定的評価

チャンドラグプタ・マウリヤは、インド初の統一国家を建設し、事実上初めてインドを統一した君主と見なされています。紀元前4世紀末にナンダ朝を打倒し、広大なマウリヤ朝を建国した彼の業績は、インド史における転換点となりました。彼は、バラバラであった地域を一つの政治体制の下に統合し、後のアショーカ王による帝国の最盛期の基礎を築きました。

20世紀に入ると、チャンドラグプタに対する見解は、西洋の学者とインドの学者の間で分かれました。西洋の学者が彼の業績に対して控えめな見方をする傾向がある一方で、多くのインドの民族主義者は彼を「統一インド」(アクハンド・バーラト)の最初の皇帝、そしてインド統一のビジョンを持った最初の王として高く評価しています。彼の偉業は、インドの文化とアイデンティティを形成する上で象徴的な意味を持ち続けています。

7.2. 批判と論争

チャンドラグプタの統治は強権的であったとされ、特に同時代のギリシアの史料には批判的な視点が見られます。紀元2世紀のローマの歴史家ユスティヌスは、チャンドラグプタが「インドの自由を達成した」一方で、「勝利後に解放を隷属へと変え、王座に就いた後、自らが外国の支配から解放した人々を抑圧した」と記しています。この記述は、彼の支配が国民にとって必ずしも解放的ではなく、むしろ新たな抑圧であった可能性を示唆しています。

また、チャンドラグプタの統治に関連する歴史的論争の一つに、彼の宰相チャナキヤが書いたとされる『アルタシャストラ』との関連性があります。この文献は、中央集権的で冷徹な統治、スパイ活動、そして強権的な支配を説くことで知られています。チャンドラグプタの宮殿が尚武の気風で満ちており、チャナキヤが「インドのマキャヴェリ」と呼ばれるほどの思想家であったことを考えると、チャンドラグプタが当時、恐ろしい君主と見られていた可能性は高いとされます。彼は暗殺を恐れて毎晩寝室を変えていたという逸話もメガステネスによって残されており、これは彼の強圧的な統治とそれに伴う潜在的な危険を示唆しています。しかし、現在では、『アルタシャストラ』の成立時期がチャンドラグプタの時代よりも後の可能性が高いとされており、この文献が彼の統治の実態をどの程度反映しているかは議論の余地があります。

7.3. 記念物および追悼

カルナータカ州のシュラヴァナベラゴーラにあるチャンドラギリの丘には、チャンドラグプタを記念する場所が存在します。これは、ジャイナ教の伝説に彼の隠遁と死が関連付けられているためです。インド郵政局は2001年に、チャンドラグプタ・マウリヤを称える記念切手を発行しました。

8. 大衆文化における描かれ方

チャンドラグプタ・マウリヤの生涯は、現代の大衆文化において多様に再解釈され、描かれています。

- 『ムドララークシャサ』(「ラークシャサの指輪」):チャンドラグプタの征服から600年後に書かれた、サンスクリット語の政治劇。おそらく紀元300年から700年の間に作られました。

- ドウィジェンドララル・ライは、チャンドラグプタの生涯を基にしたベンガル語の劇『チャンドラグプタ』を書きました。この劇の物語は、プラーナ文献とギリシア史から大まかに引用されています。

- チャナキヤのマウリヤ朝形成における役割は、マイソール・N・プラカシュ博士の歴史的・精神的小説『ザ・コーティザン・アンド・ザ・サドゥ』の核心です。

- 『チャンドラグプタ』は、1920年のマウリヤ朝の王に関するインドのサイレント映画です。

- 『チャンドラグプタ』は、アブドゥル・ラシッド・カルダール監督による1934年のインド映画です。

- 『チャンドラグプタ・チャナキヤ』は、C・K・サチ監督によるインドのタミル語歴史ドラマ映画で、バヴァニ・K・サンバムールティがチャンドラグプタ役を演じています。

- 『サムラート・チャンドラグプタ』は、ジャヤント・デサイ監督による1945年のインド歴史映画です。

- 『サムラート・チャンドラグプタ』は、1945年版のリメイクであり、バーブバイ・ミストリー監督による1958年のインド歴史フィクション映画です。バーラト・ブーシャンが皇帝のタイトルロールを演じています。

- チャナキヤとチャンドラグプタの物語は、1977年にテルグ語で『チャナキヤ・チャンドラグプタ』という映画になりました。

- テレビシリーズ『チャナキヤ』は、『ムドララークシャサ』を基にしたチャナキヤの生涯を描いたものです。

- 2011年には、テレビシリーズ『チャンドラグプタ・マウリヤ』がイマジンTVで放送されました。

- 2016年のテレビシリーズ『チャンドラ・ナンディニ』は、フィクション化されたロマンス叙事詩です。

- 2016年のビデオゲーム『シヴィライゼーションVI』では、チャンドラグプタがインド文明のプレイアブルなリーダーとして登場します。

- 2018年には、テレビシリーズ『チャンドラグプト・マウリヤ』が、チャンドラグプタ・マウリヤの生涯を描いています。

- 日本の舞台劇およびアニメ『ノブナガ・ザ・フール』には、チャンドラグプタ皇帝をモデルにしたキャラクターが登場します。

- 2001年のサントーシュ・シヴァン監督映画『アショーカ』では、ボリウッドの監督兼プロデューサーであるウメーシュ・メーラがチャンドラグプタ・マウリヤ役を演じました。