1. 概要

ネパールは、南アジアに位置する連邦民主共和国であり、中華人民共和国とインドに挟まれた内陸国である。国土の大部分はヒマラヤ山脈の高山地帯と丘陵地帯で占められ、世界最高峰のエベレスト(サガルマータ)を擁する。南部のタライ平原は比較的肥沃な土地である。首都はカトマンズ。

ネパールの歴史は、古代の複数王朝を経て、18世紀後半にゴルカ朝(シャハ朝)による統一国家、ネパール王国が成立した。しかし、19世紀半ばからはラナ家が世襲宰相として実権を掌握し、専制政治を敷いた。この時代は、民衆の権利が抑圧され、経済的搾取や宗教的迫害も見られた。20世紀半ばに王政復古が実現するも、国王による直接統治やパンチャーヤト制といった非民主的な体制が続いた。これに対し、国民の間では民主化を求める運動が高まり、1990年には複数政党制が導入された。しかし、その後も政治的混乱は収まらず、マオイストによるネパール内戦(1996年-2006年)が勃発し、多くの人命が失われるなど深刻な人道的危機をもたらした。内戦終結後、2008年には王制が廃止され、連邦民主共和国へと移行した。2015年には新憲法が公布され、7つの州からなる連邦制が導入されたが、少数民族やマデシの人々の権利保障など、依然として多くの課題を抱えている。

ネパールの社会は、多様な民族とカーストが複雑に絡み合っており、ヒンドゥー教が多数派を占めるものの、仏教(釈迦の生誕地ルンビニがある)、イスラム教、キリスト教、土着信仰なども共存している。しかし、カースト差別やジェンダーに基づく不平等、少数民族やダリットなど脆弱な立場の人々に対する差別は依然として根強く残っており、人権状況の改善が急務である。

経済は農業が中心であり、観光業も重要な産業の一つであるが、後発開発途上国に分類されている。貧困、失業、経済格差の是正、海外出稼ぎ労働者の人権問題、気候変動への対応、社会基盤の整備などが主要な開発課題となっている。

2. 国名

ネパールという国名の由来については諸説あり、正確な起源は明らかになっていない。最も古い記録としては、インド亜大陸のヴェーダ時代の文献にその名が見られる。

有力な説の一つとして、古代のヒンドゥー教の聖者である「ネ」(Ne)または「ネミ」(Nemi)に由来するというものがある。「ネ・ムニ」(Ne Muni)とも呼ばれるこの聖者がカトマンズ盆地を保護したことから、サンスクリット語で「保護された場所」を意味する「パーラ」(pala)と合わせて「ネパーラ」(Nepala)、すなわち「ネによって保護された地」となったという説である。『パシュパティ・プラーナ』や『ネパール・マハートミャ』といったヒンドゥー教の文献には、この「ネ」という聖者がヒマラヤの地で修行し、この地をパシュパティ神(シヴァ神)から託されて守護したと記されている。

また、仏教の神話においては、文殊菩薩がカトマンズ盆地の湖の水を抜き、人間が住めるようにした際に、「アディ・ブッダ・ネ」がその共同体を守護すると宣言したことから、ネパールと呼ばれるようになったとする説もある。

別の語源学的解釈としては、ゴーパーラ朝の王統譜『ゴーパーララージ・ヴァムシャーヴァリー』(1380年代頃編纂)によれば、牛飼いを意味する「ネパ」(Nepa)という名の人物が、この地の最初のアビラ族の王朝を築いたことから、ネパールと名付けられたという。この説では、牛飼いの「ネパ」がパシュパティナート寺院のジョーティルリンガを発見した場所で乳を出す牛もまた「ネ」という名前であったとされる。

さらに、インド学者のクリスチャン・ラッセンは、「ニパ」(Nipa、山の麓)と「アラ」(-ala、住居を意味するalayaの短縮形)の複合語で、「山の麓の住居」を意味すると提唱した。シルヴァン・レヴィは、現地の民族名である「ネワラ」(Newara)がサンスクリット語化されて「ネパーラ」となったか、あるいはその逆の可能性を示唆している。また、チベット・ビルマ語派の語幹で、「ネ」(Ne、牛)と「パ」(Pa、番人)から成り、初期の住民が牛飼いや水牛飼いであったことを反映しているという説もある。スニーティ・クマール・チャタジーは、チベット・ビルマ語系の語源で、「ネ」の意味は不確かだが、「パラ」または「バル」の意味は完全に失われたとしている。

歴史的には、ネパールの統一以前は、現在のカトマンズ盆地が「ネパール」と呼ばれていた。カトマンズに都を置く君主が支配する領域全体も「ネパール」と称されるようになり、時代によってその範囲は変動した。現在のネパールという国名は、19世紀から20世紀初頭にかけてイギリスとの関係の中で国際的に定着していった。

2008年の王制廃止と共和制への移行に伴い、国名は「ネパール連邦民主共和国」(संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालサンギヤ・ロクタンートリック・ガナタントラ・ネパールネパール語、Federal Democratic Republic of Nepalネパール連邦民主共和国英語)となったが、2020年12月14日以降、国際連合における正式名称は単に「ネパール」(Nepal)とされている。ただし、国内では憲法上の規定などから「ネパール連邦民主共和国」の呼称も依然として用いられている。

3. 歴史

ネパールの歴史は、ヒマラヤ山脈の麓に位置する地理的条件と、インド亜大陸とチベット高原という二つの大きな文明圏の間に位置することから、多様な民族と文化が交錯する中で形成されてきた。古代から中世にかけては、土着の勢力やインド系の王朝が興亡を繰り返し、独自の文化を育んだ。近世にはゴルカ朝による統一がなされたが、その後はラナ家の専制政治や王政による抑圧が続き、民衆は長らく基本的な権利を奪われた状態にあった。20世紀後半以降、民主化を求める運動が活発化し、内戦を経て王政が廃止され、連邦民主共和国へと移行したが、その道のりは平坦ではなく、今日に至るまで多くの社会的・政治的課題を抱えている。

3.1. 古代と中世

ネパール地域の初期の歴史は、考古学的証拠や伝説、後代の文献によって断片的に知られている。カトマンズ盆地では旧石器時代から人類が居住していた痕跡が見つかっている。伝説によれば、カトマンズ盆地はかつて大きな湖であったが、文殊菩薩がチョバールの丘を切り開いて水を排出し、人々が住めるようにしたとされる。

記録に残る最初の王朝として、キラータ朝が挙げられる。キラータ人は現在のネパール東部からカトマンズ盆地にかけて勢力を持ち、紀元前数世紀から紀元後数世紀にかけて支配したとされる。彼らの統治下で、土着の文化が育まれたと考えられている。仏教の開祖である釈迦は、紀元前6世紀頃、ネパール南部のルンビニでシャカ族の王子として誕生した。

4世紀頃になると、インド系のリッチャヴィ朝がカトマンズ盆地を中心に勢力を確立した。リッチャヴィ朝の時代には、インド文化の影響を受けつつも独自の文化が花開き、多くの寺院や彫刻が作られた。サンスクリット語の碑文が多く残されており、当時の社会制度や宗教(主にヒンドゥー教と仏教)について知ることができる。この時代には、中国やチベットとの交易も行われていた。

8世紀末にリッチャヴィ朝が衰退すると、タクリ朝が台頭したとされるが、この時期の詳細は不明な点が多い。その後、12世紀初頭からマッラ朝がカトマンズ盆地で勢力を伸ばし始めた。マッラ朝の時代は、ネワール文化の黄金期とされ、建築、彫刻、絵画、文学などの芸術が高度に発展した。特に、カトマンズ、パタン、バクタプルの三つの都市(マッラ三都)はそれぞれ独立した王国として栄え、壮麗なダルバール広場(王宮広場)や寺院群が建設された。この時代の社会は、ヒンドゥー教のカースト制度が導入され、職業や社会階層が固定化された。一方で、ネワール族を中心とする職人や商人たちは、独自の文化や伝統を守り育てた。

西方では、11世紀頃からカルナリ川流域を中心にカサ・マッラ朝が勢力を拡大し、西チベットやインドの一部も含む広大な領域を支配したが、14世紀には分裂し、多くの小王国(バイセ・ラージャ、チャウビセ・ラージャ)が乱立する時代となった。これらの小王国群は、ゴルカ朝による統一まで存続した。

3.2. ゴルカ朝(ネパール王国)

18世紀半ば、カトマンズ盆地の西に位置する小さなゴルカ王国の王であったプリトビ・ナラヤン・シャハは、ネパールの統一に着手した。彼は巧みな外交戦略と軍事力によって周辺の小王国を次々と併合し、1768年にはカトマンズ盆地のマッラ三都(カトマンズ、パタン、バクタプル)を征服した。これにより、ネパールはゴルカ朝(シャハ朝)の下で統一され、カトマンズを首都とするネパール王国が成立した。

プリトビ・ナラヤン・シャハは、国内の多様な民族や文化を尊重しつつ、強力な中央集権体制の確立を目指した。彼の統治政策は、農業の奨励、商業の保護、そして外国勢力の影響を排除することに重点が置かれた。また、ゴルカ兵を中心とする強力な軍隊を組織し、領土拡大を進めた。東はシッキム、西はクマーウーンやガルワールにまで版図を広げた。

しかし、領土拡大は北方のチベットとの衝突を引き起こし、1792年には清の介入を招く清・ネパール戦争が勃発した。ネパールは敗北し、清への朝貢を余儀なくされた。また、南方ではイギリス東インド会社との間で国境紛争が頻発し、1814年から1816年にかけてグルカ戦争(英・ネパール戦争)が勃涜した。ネパール軍は勇猛果敢に戦ったものの、イギリスの近代兵器の前に敗北を喫し、スガウリ条約によって領土の約3分の1を割譲させられた。この戦争を機に、イギリスはネパール兵(グルカ兵)の勇猛さに注目し、彼らを傭兵として雇用するようになった。

ゴルカ朝初期の対外関係は、清への朝貢とイギリス東インド会社との緊張関係を特徴とするものであった。国内では、王族内の権力闘争や有力貴族間の対立が絶えず、政治は不安定な状態が続いた。この不安定な状況が、後のラナ家による実権掌握へと繋がっていく。

3.2.1. ラナ家統治時代

1846年、宮廷内での権力闘争の末に起きたコットの虐殺事件を機に、軍人であったジャンガ・バハドゥル・クンワル(後のジャンガ・バハドゥル・ラナ)が実権を掌握した。彼はシャハ朝の国王を名目上の君主として擁立しつつ、自らは宰相(首相)となり、以後104年間にわたるラナ家による世襲宰相体制を確立した。この時代、国王は完全に傀儡化され、政治の実権はラナ家が独占した。

ラナ家は、国内では専制政治を敷き、民衆の自由や権利を厳しく制限した。教育はエリート層に限られ、近代的な思想や技術の導入は遅れた。社会的には、ヒンドゥー教のカースト制度が強化され、身分による差別が固定化された。経済的には、ラナ一族が国の富を独占し、農民は重い税負担に苦しんだ。また、キリスト教や仏教の一部宗派など、ヒンドゥー教以外の宗教に対する迫害も行われた。

対外的には、ラナ家はイギリスとの協調政策を基本とし、インド大反乱(1857年)ではイギリス東インド会社を支援し、その見返りとして一部領土(タライ平原の一部)を回復した。また、第一次世界大戦および第二次世界大戦にはグルカ兵をイギリス軍に派遣し、連合国側として参戦した。1923年にはイギリスと友好条約を締結し、ネパールの独立が国際的に承認された。

ラナ家の統治は、一族の権力維持と富の蓄積を最優先とするものであり、国家の近代化や国民生活の向上は著しく遅れた。この専制的な支配に対し、20世紀初頭からインドの独立運動の影響を受けた知識人や学生を中心に、民主化を求める動きが徐々に現れ始めた。ネパール・プラジャ・パリシャド(ネパール人民会議)などの政治組織が結成されたが、ラナ政権による厳しい弾圧を受けた。しかし、こうした抑圧にもかかわらず、民主化への希求は国民の間に広がり続け、ラナ体制の終焉へと繋がる原動力となった。

3.3. 王政復古と民主化運動

第二次世界大戦後、インドの独立(1947年)はネパールの民主化運動に大きな影響を与えた。1950年、トリブバン国王はインドに亡命し、ネパール会議派を中心とする民主化勢力と連携して反ラナ闘争を開始した。インド政府の仲介もあり、1951年にラナ家は権力を放棄し、トリブバン国王が帰国して王政復古が実現した。これにより、104年間にわたるラナ家の専制支配は終焉を迎えた。

王政復古後、ネパールは立憲君主制への移行を目指したが、国王と政党間の権力闘争、カースト制度や民族間の対立など、多くの課題に直面した。1959年には初の総選挙が実施され、ネパール会議派が勝利し、B.P.コイララが首相に就任した。コイララ政権は農地改革などの進歩的な政策を推進しようとしたが、国王や保守勢力との対立が深まった。

1960年、マヘンドラ国王(トリブバン国王の子)はクーデターを起こし、憲法を停止、議会を解散し、B.P.コイララ首相ら政党指導者を逮捕・投獄した。そして、1962年には政党活動を禁止し、国王に権力を集中させるパンチャーヤト制を導入した。この体制下では、国民の基本的な人権は著しく抑圧され、言論・集会の自由も制限された。パンチャーヤト制は、伝統的な村落共同体を基盤とするとされたが、実質的には国王主導の権威主義体制であり、民主化を求める声は封じ込められた。

しかし、水面下では民主化運動が継続された。1979年には学生運動をきっかけに大規模な反政府デモが発生し、国王はパンチャーヤト制の是非を問う国民投票を実施せざるを得なくなった。1980年の国民投票では、僅差でパンチャーヤト制存続が決定されたが、民主化を求める声はますます高まった。

1980年代後半になると、ネパール会議派や共産主義勢力が連携を強め、民主化運動は全国的な広がりを見せた。1990年には、ジャナ・アンドラン(人民運動)と呼ばれる大規模な民主化運動が展開され、国王はついに譲歩を余儀なくされた。同年、ビレンドラ国王(マヘンドラ国王の子)はパンチャーヤト制の廃止を宣言し、複数政党制の導入と新憲法の制定を約束した。新憲法(1990年憲法)は、国民主権、複数政党制、基本的人権の保障などを柱とするものであり、ネパールの民主化への大きな一歩となった。複数政党制の導入は、国民の政治参加の道を開き、長年の抑圧からの解放を象徴するものであったが、一方で政党間の対立や汚職、不安定な政権運営といった新たな課題も生じさせた。

3.4. 現代史

1990年の民主化(ジャナ・アンドラン)以降、ネパールは複数政党制に基づく議会制民主主義へと移行したが、政治的安定は得られなかった。政党間の対立、頻繁な政権交代、汚職の蔓延などが国民の不満を高め、社会経済的格差も依然として深刻であった。こうした中、1996年、ネパール共産党毛沢東主義派(マオイスト)が王制打倒と人民政府樹立を掲げて武装蜂起し、ネパール内戦が勃発した。

内戦は、マオイスト支配地域と政府支配地域に国土を二分する形で10年間にわたり続き、16,000人以上の死者・行方不明者を出す深刻な人道的危機をもたらした。農村部を中心にマオイストが勢力を拡大し、政府軍との間で激しい戦闘が繰り返された。この間、児童兵の使用、拷問、超法規的処刑など、双方による深刻な人権侵害が報告された。内戦はネパール社会に深い傷跡を残し、経済発展を著しく阻害した。

2001年6月、ネパール王族殺害事件が発生し、ビレンドラ国王をはじめとする多くの王族が殺害された。ビレンドラ国王の弟であるギャネンドラが新国王として即位したが、彼は強権的な姿勢を強め、2005年には議会を解散し、全閣僚を罷免して直接統治を開始した。これは国民の強い反発を招き、民主化運動(ロクタントラ・アンドラン)が再び高揚した。主要7政党とマオイストは国王の独裁に反対する共闘体制を組み、全国的な抗議行動を展開した。

2006年4月、国王は国民の圧力に屈し、議会を再開し、政治権力を国民に返還することを宣言した。その後、政府とマオイストの間で和平交渉が進められ、同年11月には包括的和平協定が締結され、内戦は終結した。2007年には暫定憲法が公布され、マオイストも暫定議会・暫定政府に参加した。

2008年4月、ネパール制憲議会選挙が実施され、マオイストが第一党となった。同年5月28日、制憲議会は239年間続いた王制の廃止と連邦民主共和国への移行を宣言し、ギャネンドラ国王は退位した。これにより、ネパールは世界で最も新しい共和国の一つとなった。

共和国移行後も、新憲法の制定は難航した。民族間の対立、州の境界線画定問題、権力分担などを巡り、主要政党間の意見対立が続いた。2015年4月にはネパール大地震が発生し、甚大な被害をもたらしたが、この国難を乗り越える中で各政党が結束し、同年9月20日、ついに新憲法が公布された。新憲法は、ネパールを7つの州からなる連邦制国家と規定し、世俗主義、社会正義、包摂性を掲げている。

しかし、新憲法制定後も、南部のマデシ系住民を中心に憲法内容への不満が噴出し、抗議運動やインドによる非公式な経済封鎖が行われるなど、政治的混乱は続いた。連邦制への移行、内戦からの社会再建、経済発展、少数民族やダリットの権利保障、ジェンダー平等の実現など、ネパールが抱える課題は依然として山積しており、民主主義の定着と持続可能な発展に向けた努力が続けられている。特に内戦が市民社会や人権に与えた影響は大きく、真相究明や被害者救済、和解といった課題への取り組みは道半ばである。

4. 地理

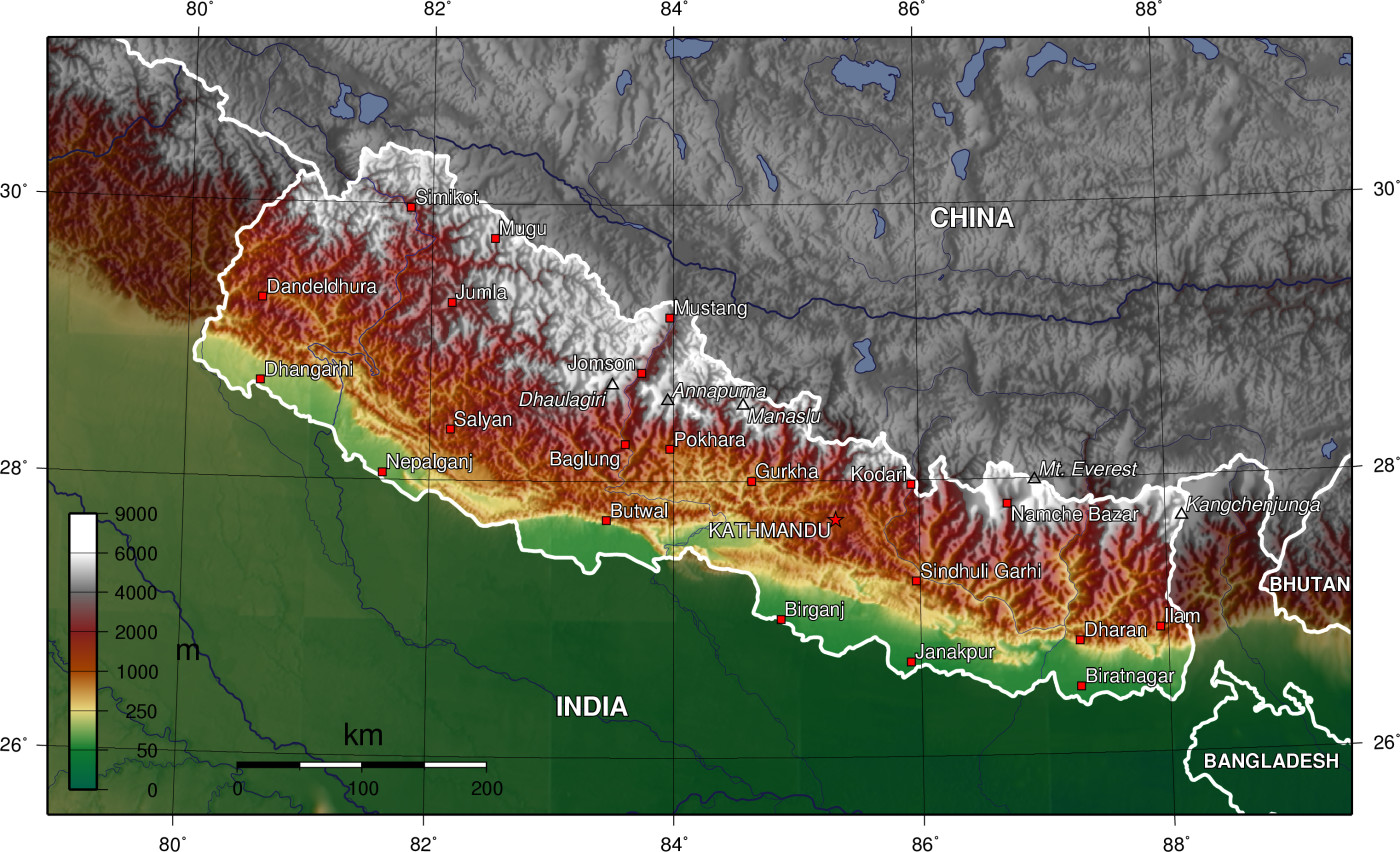

ネパールは、南アジアの内陸に位置し、北は中華人民共和国のチベット自治区、南、東、西はインドと国境を接している。東西に細長い形状をしており、面積は約14.75 万 km2である。緯度は北緯26度から31度、経度は東経80度から89度の間に位置する。地形的には、大きく三つの地域に分けられる。北部は「世界の屋根」とも呼ばれるヒマラヤ山脈が連なり、世界最高峰のエベレスト(サガルマータ、標高8848.86 m)をはじめ、カンチェンジュンガ(8586 m)、ローツェ(8516 m)、マカルー(8462 m)、チョ・オユー(8201 m)、ダウラギリ(8167 m)、マナスル(8163 m)、アンナプルナ(8091 m)など、世界の8000メートル級峰14座のうち8座がネパール国内または国境上にある。この高山地帯は、万年雪と氷河に覆われている。中央部は「パハール」と呼ばれる丘陵地帯で、標高は800 mから4000 m程度である。首都カトマンズ(約1350 m)やポカラなどの主要都市はこの地域に位置し、比較的穏やかな気候と肥沃な谷間が広がっている。多くの人々がこの丘陵地帯に居住している。南部は「タライ平原」または「マデシ」と呼ばれる平野部で、インド・ガンジス平野の北端にあたる。標高は低く(約70 mから300 m)、高温多湿な気候である。この地域はネパールの穀倉地帯であり、多くの農産物が生産されている。主要な河川としては、東からコシ川、中央部にガンダキ川(ナラヤニ川)、西部にカルナリ川などがあり、これらはいずれもヒマラヤ山脈に源を発し、南流してインドのガンジス川に合流する。これらの河川は、水力発電の潜在的な資源であると同時に、モンスーン期には洪水を引き起こすこともある。ネパールの地質は、インド亜大陸がユーラシア大陸に衝突してヒマラヤ山脈を形成したプレートテクトニクスの影響を強く受けている。この地殻変動は現在も続いており、ネパールは地震多発地帯である。自然資源としては、森林資源や水資源が比較的豊富であるが、鉱物資源は限られている。

4.1. 気候

ネパールの気候は、標高差が非常に大きいため、地域によって著しく異なる。国土は概ね亜熱帯から高山気候まで、多様な気候帯を含んでいる。

南部のタライ平原は、熱帯モンスーン気候(Am)または温帯夏雨気候(Cwa)に属し、夏は高温多湿で、冬は温暖で乾燥する。夏の平均気温は30 °Cを超え、降水量は主に6月から9月のモンスーン期に集中する。

中央部の丘陵地帯(パハール)は、標高によって気候が変化する。低地では亜熱帯気候、標高が上がるにつれて温帯気候となり、より高地では冷涼な気候となる。首都カトマンズ(標高約1350 m)の気候は温暖で、夏の平均気温は20 °C~25 °C、冬は2 °C~20 °C程度である。この地域もモンスーンの影響を強く受け、夏季に雨が多い。

北部のヒマラヤ山脈地帯は、高山気候(ET、EF)に属する。標高3600 m以上では樹木限界となり、夏でも冷涼で、冬は厳しい寒さと降雪に見舞われる。標高4400 m以上は氷雪気候となり、一年中氷雪に覆われる。

季節は主に、3月から5月の春季(プレモンスーン)、6月から9月の夏季(モンスーン)、10月から11月の秋季、12月から2月の冬季の4つに分けられる。モンスーンはネパールの気候を特徴づける最も重要な要素であり、年間降水量の約80%がこの時期にもたらされる。モンスーンの到来時期や降水量は年によって変動し、農業生産や水資源、さらには土砂災害の発生などに大きな影響を与える。

近年、地球温暖化に伴う気候変動の影響がネパールでも顕著になっている。氷河の融解、降水パターンの変化、異常気象の頻発などが報告されており、洪水や土砂崩れのリスク増大、農業への打撃、水資源の枯渇、生態系への影響など、自然環境と住民生活への深刻な影響が懸念されている。特に、氷河湖決壊洪水(GLOF)の危険性は高まっており、対策が急務となっている。

4.2. 生物多様性

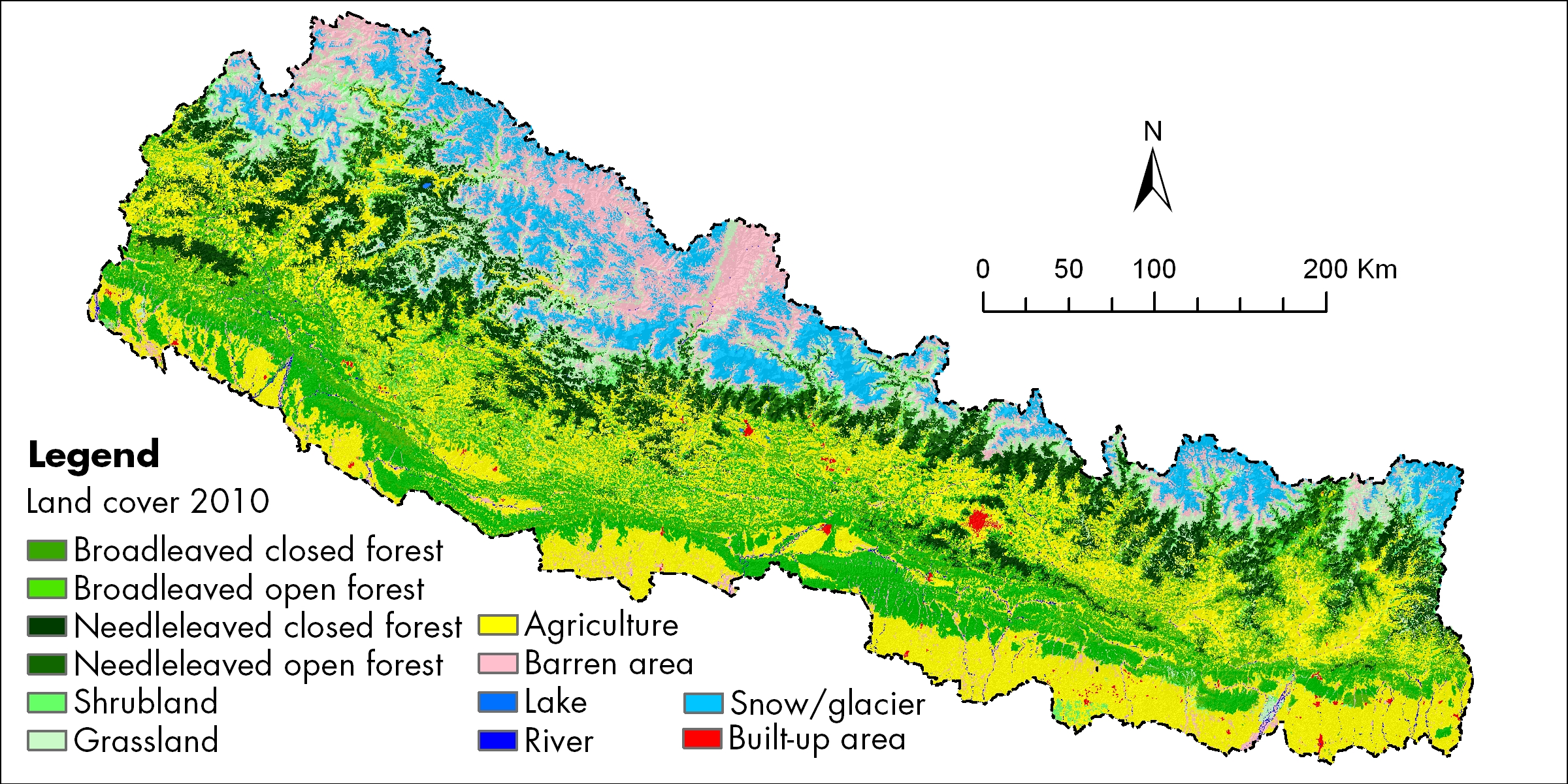

ネパールは、国土面積に比して非常に豊かな生物多様性を誇る国である。標高差が大きく、亜熱帯から高山帯まで多様な気候帯が存在するため、多種多様な動植物が生息・生育している。ネパール全体は、生物文化的多様性が注目されるヒマラヤ東部生物多様性ホットスポットの西側部分を形成している。一般的に、ネパール東部は降雨量が多いため、西部よりも生物多様性が豊かであり、西部では高地になるほどツンドラに近い乾燥した環境が見られる。

ネパールには、世界の哺乳類種の約4.0%、鳥類種の8.9%、爬虫類種の1.0%、両生類種の2.5%、魚類種の1.9%、蝶類種の3.7%、蛾類種の0.5%、クモ類種の0.4%が生息しているとされる。35の森林タイプと118の生態系が存在し、世界の顕花植物種の2%、シダ植物種の3%、コケ植物種の6%がネパールで見られる。

森林被覆面積は5.96 万 km2で国土の40.36%を占め、さらに4.38%の低木林を加えると、森林総面積は44.74%に達し、2000年以降5%増加している。南部のタライ平原には、世界で最も背の高い草原やサラソウジュ林、熱帯常緑樹林、熱帯河畔落葉樹林などが広がる。低山地帯(標高700 m~2000 m)では、亜熱帯・温帯の落葉広葉樹混交林(低地ではサラソウジュ、高地ではシマモクレンやカツスノキが主)や、ヒマラヤチリマツが優占する亜熱帯針葉樹林が見られる。中山間地帯(標高2000 m~3000 m)は、カシやシャクナゲが優占する。亜高山帯針葉樹林は標高3000 m~3500 mの範囲を覆い、カシ(特に西部)、ヒマラヤモミ、ブータンマツ、ヒマラヤツガなどが優占し、シャクナゲもよく見られる。西部では標高3500 m以上、東部では4000 m以上になると、針葉樹林はシャクナゲが優占する高山低木林や草原へと移行する。

代表的な樹木としては、伝統的な薬草として広く用いられるインドセンダン(ニーム)や、モヘンジョダロの古代印章にも描かれ、釈迦がその下で悟りを開いたとされるインドボダイジュ(ピパル)などがある。

近年の人間活動による森林破壊、生息地の断片化、密猟、気候変動などは、ネパールの生物多様性に対する深刻な脅威となっている。絶滅危惧種としては、ベンガルトラ、レッサーパンダ、アジアゾウ、ジャコウジカ、インドスイギュウ、ガンジスカワイルカ、そしてインドガビアル、ベンガルショウノガン、シロエリハゲワシ(家畜へのジクロフェナク使用による二次被害)などが挙げられる。

これに対し、ネパール政府は国立公園や保護区の設立・拡充を進めており、1973年に制定された「国立公園及び野生生物保護法」に基づき、現在では10の国立公園、3つの野生生物保護区、1つの狩猟保護区、3つの保全地域、11の緩衝地帯が設置され、国土の約19.67%をカバーしている。また、10ヶ所の湿地がラムサール条約に登録されている。地域コミュニティが森林管理に直接参加するコミュニティ林業プログラムは、地域の経済振興と人間と野生生物の衝突緩和に貢献している。絶滅危具種の繁殖プログラムや、地域住民と連携した軍によるパトロール、密猟・密輸の取り締まり強化により、トラ、ゾウ、サイなどの密猟は減少し、個体数は回復傾向にある。

しかし、依然として環境汚染(特に大気汚染や水質汚濁)、外来種の侵入、持続可能でない観光開発などが課題として残っており、生物多様性保全と地域住民の生活向上を両立させるための継続的な努力が求められている。

5. 政治

ネパールは、2015年に公布された新憲法に基づき、連邦民主共和国の政治体制をとっている。複数政党制が採用されており、大統領を国家元首とし、首相を行政の長とする議院内閣制である。立法権は連邦議会、行政権は内閣、司法権は裁判所がそれぞれ担い、三権分立が図られている。近年のネパールの政治は、1990年代の民主化以降、ネパール内戦、王政廃止、共和制への移行、新憲法制定と連邦制導入といった大きな変革を経験してきた。しかし、依然として政治的安定には至っておらず、政党間の対立、頻繁な政権交代、汚職、少数民族やマデシの人々の権利をめぐる問題などが課題となっている。民主主義の定着と、人権、法の支配、社会正義を尊重する政治文化の確立が求められている。

5.1. 政府構造

ネパールの政府構造は、2015年憲法に基づき、連邦制、州、地方自治体の三層から構成されている。

連邦政府

- 大統領: 国家元首であり、儀礼的な役割を担う。連邦議会および州議会の議員からなる選挙人団によって選出される。

- 副大統領: 大統領を補佐する。

- 首相: 行政の長であり、連邦議会の代議院(下院)で多数派を形成する政党または政党連合の指導者が大統領によって任命される。

- 内閣: 首相が閣僚を任命し、連邦政府の行政権を行使する。内閣は代議院に対して責任を負う。

- 連邦議会: 二院制であり、代議院(下院)と国民議会(上院)から構成される。

- 代議院: 定数275名。うち165名は小選挙区制、110名は比例代表制で選出される。任期は5年。

- 国民議会: 定数59名。各州議会議員、地方自治体の首長および副首長からなる選挙人団によって各州から8名ずつ(うち女性3名、ダリット1名、障害者または少数派1名を含む)計56名が選出され、残りの3名(うち女性1名以上)は大統領が政府の推薦に基づき任命する。任期は6年で、2年ごとに3分の1が改選される。

ネパール国際会議センター(国会議事堂)

州政府

ネパールは7つの州に分かれており、各州には独自の州議会と州政府が置かれている。州議会は一院制であり、州首相が州政府の行政を担う。州政府は、憲法で定められた範囲内で独自の権限を持つ。

地方自治体

地方自治体は、都市自治体(大都市、準大都市、基礎自治体)と農村自治体から構成される。各地方自治体には議会と行政機関が置かれ、地域住民に身近な行政サービスを提供する。

権力分立体制は憲法で保障されているが、実際には行政権が立法権や司法権に対して優位に立つ傾向も見られる。また、連邦政府と州政府、地方自治体間の権限配分や財政関係については、依然として調整が進められている段階である。

5.2. 法律と治安

ネパールの法体系は、2015年憲法を最高法規とし、その下に民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法などの主要な法律が制定されている。伝統的にはヒンドゥー法の影響を受けてきたが、近代化の過程で大陸法の要素も取り入れられてきた。イギリスのコモン・ローの影響は限定的である。

司法制度は三審制であり、最高裁判所を頂点とし、各州に高等裁判所、各郡に地方裁判所が設置されている。最高裁判所は憲法解釈の最終権限を有し、法律の違憲審査も行う。地方自治体レベルでは、軽微な紛争を解決するための地域司法委員会が設けられることもある。

主要な法律としては、刑法(ムルキ・アイン)、民法、会社法、労働法、環境保護法などがある。近年、人身売買防止法、ドメスティックバイオレンス防止法、カースト差別禁止法など、人権擁護に関する法整備が進められている。死刑制度は廃止されている。また、婚姻による強姦を犯罪と認め、妊娠中絶の権利を支持しているが、性選択的中絶の増加を受けて一部制約も導入されている。ネパールは、ジュネーブ条約、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約、核兵器禁止条約、国際労働機関基本条約、核拡散防止条約、パリ気候協定などに署名している。

法執行機関としては、内務省の管轄下にあるネパール警察が主要な役割を担っており、国内の治安維持、犯罪捜査、交通管理などを担当している。この他に、準軍事組織である武装警察隊があり、暴動鎮圧、テロ対策、国境警備、災害救助などの任務に従事する。ネパール警察中央捜査局は、特に重大犯罪の捜査や科学捜査を専門としている。

ネパールの犯罪発生状況は、近年、窃盗、強盗、詐欺などの一般犯罪が増加傾向にある。また、人身売買、麻薬取引、武器密輸などの組織犯罪も問題となっている。汚職も深刻な課題であり、権限濫用調査委員会が汚職事件の捜査・訴追を担当している。

人権擁護に関しては、憲法で基本的人権が保障されているものの、実際にはカーストに基づく差別、ジェンダーに基づく不平等、少数民族やダリットへの差別、警察による拷問や超法規的殺害、司法アクセスの不平等などが依然として課題として指摘されている。特に、マデシ地域や遠隔地における司法サービスの提供は不十分であり、法の支配の確立が求められている。貧困層や社会的弱者にとっては、法的支援や司法へのアクセスが困難な状況が続いている。

ネパールは、2019年の世界平和度指数では163カ国中76位であった。

6. 行政区画

ネパールは、2015年に公布された新憲法に基づき、連邦民主共和国となり、行政区画も再編された。国土は7つの州(प्रदेशプラデーシュネパール語)に分割されている。各州はさらに複数の郡(जिल्लाジラーネパール語)に分けられ、全国で77郡が存在する。郡の下には、地方自治体(पालिकाパーリカネパール語)が置かれており、これは都市の規模や性格に応じて、大都市自治体(महानगरपालिकाマハーナガルパーリカネパール語)、準大都市自治体(उपमहानगरपालिकाウパマハーナガルパーリカネパール語)、基礎自治体(नगरपालिकाナガルパーリカネパール語)といった都市型自治体と、農村自治体(गाउँपालिकाガウンパーリカネパール語)に分類される。2017年時点で、全国に6つの大都市自治体、11の準大都市自治体、276の基礎自治体、そして460の農村自治体、合計753の地方自治体が存在する。これらの地方自治体は、さらに行政の最小単位である区(वडाワダネパール語)に分けられ、全国で6,743区がある。

各州には独自の州議会と州政府が設置され、憲法で定められた範囲内で立法権、行政権、司法権の一部を行使する。地方自治体も同様に、独自の議会と行政機関を持ち、地域住民に密着した行政サービスを提供する。地方分権は新憲法の柱の一つであり、連邦政府から州政府、地方自治体への権限移譲が進められているが、財源配分や人材育成、能力開発などが課題となっている。

| 州 | 州都 | 郡数 | 面積 (km2) | 人口(2011年国勢調査) | 人口(2021年国勢調査) | 人口密度 (人/km2、2021年) | 人間開発指数 (2019年) | 地図 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| コシ州 | ビラートナガル | 14 | 2.59 万 km2 | 4,534,943 | 4,972,021 | 192 | 0.595 | |

| マデシ州 | ジャナクプル | 8 | 9661 km2 | 5,404,145 | 6,126,288 | 634 | 0.538 |  |

| バグマティ州 | ヘタウダ | 13 | 2.03 万 km2 | 5,529,452 | 6,084,042 | 300 | 0.671 | |

| ガンダキ州 | ポカラ | 11 | 2.19 万 km2 | 2,403,757 | 2,479,745 | 113 | 0.631 | |

| ルンビニ州 | デウクリ | 12 | 1.97 万 km2 | 4,499,272 | 5,124,225 | 260 | 0.583 | |

| カルナリ州 | ビレンドラナガル | 10 | 3.02 万 km2 | 1,570,418 | 1,694,889 | 56 | 0.549 | |

| スドゥパシュチム州 | ゴダワリ | 9 | 1.95 万 km2 | 2,552,517 | 2,711,270 | 139 | 0.547 |  |

| ネパール | カトマンズ | 77 | 14.72 万 km2 | 26,494,504 | 29,192,480 | 198 | 0.602 |  |

6.1. 主要都市

ネパールには多くの都市が存在するが、ここでは特に経済的・文化的に重要な役割を担う主要都市をいくつか紹介する。

- カトマンズ (バグマティ州): ネパールの首都であり、最大の都市。カトマンズ盆地の中央に位置し、古くから政治・経済・文化の中心地として栄えてきた。人口は約85万人(2021年国勢調査)。歴史的な寺院や宮殿が多く残るダルバール広場(カトマンズのダルバール広場)はユネスコの世界遺産に登録されている。近年は急速な都市化に伴い、交通渋滞、大気汚染、住宅不足などの都市問題を抱えているが、国際的な玄関口としての役割も担っている。

- ポカラ (ガンダキ州): ネパール第二の都市で、風光明媚なペワ湖とアンナプルナ山群の雄大な景色で知られる観光都市。人口は約52万人(2021年)。トレッキングの拠点として多くの観光客が訪れる。アドベンチャーツーリズムも盛ん。比較的穏やかな気候で、商業や教育の中心地でもある。

- ラリトプル(パタンとも呼ばれる、バグマティ州): カトマンズの南に位置し、カトマンズ盆地内の主要三古都の一つ。人口は約30万人(2021年)。歴史的なネワール文化が色濃く残り、精巧な木彫りや金属細工で知られる。パタンのダルバール広場は世界遺産に登録されており、多くの寺院や仏塔が点在する。

- バラトプル (バグマティ州): ネパール中南部に位置するタライ平原の都市。人口は約37万人(2021年)。チトワン国立公園への玄関口であり、交通の要衝でもある。農業や商業が盛んで、近年急速に発展している。

- ビラートナガル (コシ州): ネパール東部のタライ平原に位置する工業都市。人口は約24万人(2021年)。インドとの国境に近く、貿易の拠点となっている。ジュート工場などの工業施設が集積し、商業も活発である。

- ビールガンジ (マデシ州): ネパール南部のタライ平原に位置し、インドとの主要な国境貿易拠点。人口は約27万人(2021年)。ネパールの物流において非常に重要な役割を担っており、「ネパールの商業首都」とも呼ばれる。

これらの都市は、それぞれの地域における経済・文化の中心として機能しているが、急速な都市化に伴うインフラ整備の遅れ、環境問題、住宅問題など、共通の課題も抱えている。持続可能な都市開発と、都市部と農村部の格差是正が求められている。

7. 対外関係

ネパールの外交政策の基本は、非同盟中立であり、近隣諸国であるインドと中華人民共和国との間で均衡の取れた関係を維持することに努めている。伝統的にインドとは政治・経済・文化的に深いつながりを持つ一方、中国とも国境を接しており、近年はその経済的影響力が増大している。両大国との関係は、ネパールの安全保障と経済発展にとって極めて重要である。ネパールは国際連合(1955年加盟)をはじめ、南アジア地域協力連合(SAARC、本部事務局はカトマンズに置かれている)、世界貿易機関(WTO)、BIMSTEC(ベンガル湾多分野技術経済協力イニシアチブ)、アジア協力対話(ACD)など、多くの国際機関や地域協力の枠組みに積極的に参加している。2024年現在、167カ国および欧州連合(EU)と外交関係を有し、30カ国に大使館、6カ所に総領事館を設置している。一方、25カ国がネパールに大使館を置き、80カ国以上が非常駐の外交使節団を維持している。ネパールは、国連平和維持活動(PKO)への主要な貢献国の一つであり、1958年以来、42のミッションに延べ119,000人以上の要員を派遣してきた。グルカ兵の伝統は、イギリス軍やインド軍への服務を通じて国際的にも知られている。主要な援助国・開発パートナーとしては、インド、中国、アメリカ合衆国、日本、イギリス、デンマーク、ノルウェー、スイス、EUなどが挙げられる。これらの国々からの政府開発援助(ODA)は、ネパールの経済社会開発において重要な役割を果たしている。近年、ネパールは水資源開発、インフラストラクチャー整備、貿易・投資の促進などを通じて、地域経済統合への関与を深めようとしている。しかし、国内の政治的不安定、インフラの未整備、官僚主義などが、対外経済関係の発展を妨げる要因となることもある。また、気候変動、人身売買、テロリズムといった国境を越える課題への対応も、国際社会との連携を必要としている。

7.1. インドとの関係

ネパールとインドの関係は、地理的近接性、歴史的・文化的共通性、経済的相互依存性から、極めて密接かつ複雑なものである。両国は1950年にインド・ネパール平和友好条約を締결し、特別な関係を築いてきた。この条約に基づき、両国国民は査証なしで相互に往来し、居住・就労することが可能であり、国境は開放されている。また、宗教(主にヒンドゥー教)、言語、婚姻などを通じた人的・文化的交流も活発である。

経済的には、インドはネパールにとって最大の貿易相手国であり、石油製品や生活必需品の多くをインドからの輸入に依存している。ネパール人労働者の多くがインドで就労しており、彼らからの送金はネパール経済にとって重要である。

しかし、両国関係は常に順風満帆というわけではない。領土問題(カラパニ地域、リプレク峠、リンピヤドゥラなど)は長年の懸案事項であり、時折緊張を高める要因となっている。また、ネパールの内政に対するインドの過度な影響力行使と見なされる動きは、ネパール国内で反インド感情を引き起こすことがある。特に、2015年のネパール新憲法制定後に発生した、インド側による非公式な経済封鎖は、ネパール国民の生活に深刻な打撃を与え、両国関係を著しく悪化させた。この事件は、ネパールの主権と国民生活の脆弱性を露呈させ、インドへの過度な依存からの脱却と外交多角化の必要性をネパール国民に強く認識させる契機となった。

水資源に関しても、ネパールを源流とする河川の利用を巡り、両国間で見解の相違が見られることがある。インド側は洪水対策や灌漑用水としての利用を重視する一方、ネパール側は水力発電開発など自国の利益を優先する立場をとることがある。

インドはネパールの民主化プロセスや和平構築において一定の役割を果たしてきたが、その関与のあり方については、ネパールの内政干渉であるとの批判も存在する。ネパールとしては、インドとの伝統的な友好関係を維持しつつも、国家主権と国益を最大限に守り、対等なパートナーシップを構築していくことが重要な課題となっている。

7.2. 中国との関係

ネパールと中華人民共和国(中国)の関係は、地理的に国境を接していることから、歴史的に重要な意味合いを持ってきた。両国は1955年8月1日に外交関係を樹立し、1960年には平和友好条約を締結した。以降、両国関係は平和共存五原則に基づいて発展してきた。

ネパールは伝統的に「一つの中国」政策を堅持しており、国内におけるチベット独立を支持する活動を抑制する立場をとってきた。多数のチベット人難民がネパール国内に居住しているが、彼らの政治活動は厳しく制限されている。

経済的には、近年、中国からネパールへの投資やインフラ開発支援が増加している。特に、2015年のインドによる非公式な経済封鎖以降、ネパールはインドへの過度な経済的依存からの脱却を目指し、中国との経済関係強化を模索してきた。ネパールは中国主導の一帯一路構想に参加しており、道路、鉄道、水力発電所などのインフラプロジェクトにおいて中国からの投資や技術協力が進められている。中国はネパールにとって重要な貿易相手国の一つでもあり、ネパールは第三国との貿易において中国の港湾を利用する権利も得ている。

政治的には、ネパールはインドと中国という二つの大国の間でバランスの取れた外交を基本方針としている。中国はネパールの内政に深刻な干渉をしないという立場を概ね維持しており、国境紛争なども存在しないため、ネパール国民の対中感情は比較的良好である。中国は、ネパールの安定と発展を支持する姿勢を示しており、災害時の援助なども行っている。

一方で、中国の影響力拡大は、地域の地政学的バランスに変化をもたらす可能性も指摘されている。特に、インドはネパールにおける中国のプレゼンス増大を警戒しており、ネパールを巡る印中間の競争が激化する側面もある。ネパールとしては、両大国との関係を巧みに維持しつつ、自国の国益を最大限に追求していくことが求められている。チベット問題に関しては、ネパールは中国の立場を尊重しつつも、人道的な観点から難民の保護にも配慮するという難しい立場に置かれている。

7.3. 日本との関係

日本とネパールの外交関係は、1956年9月1日に樹立された。以来、両国は伝統的に友好な関係を維持・発展させてきている。

経済協力の分野では、日本はネパールの主要な政府開発援助(ODA)供与国の一つである。日本の援助は、運輸(道路、橋梁、空港)、電力、水供給、農業、教育、保健医療、防災など、ネパールの社会経済開発の幅広い分野にわたっている。特に、カトマンズ盆地の主要道路やトリブバン国際空港の改修、地方の電化事業、母子保健改善プロジェクトなどは、日本の協力による代表的な成果として知られている。また、1990年代のネパールの民主化プロセスや、2015年のネパール大地震後の復興支援においても、日本は積極的に貢献してきた。

文化交流も活発に行われている。1964年には日本・ネパール協会が設立され、両国間の民間交流の促進に寄与してきた。登山を通じた交流も盛んであり、多くの日本人登山家がネパールのヒマラヤ山脈に挑戦してきた。1970年には植村直己が日本人として初めてエベレスト登頂に成功している。近年では、日本語教育の普及や、日本文化への関心も高まっている。

人的交流に関しては、多くのネパール人留学生や技能実習生が日本で学んだり働いたりしている。また、日本からも多くの観光客がネパールを訪れており、トレッキングや世界遺産観光などを楽しんでいる。

日本は、ネパールの安定と民主的な発展を支持する立場を一貫して表明しており、選挙監視団の派遣や人材育成支援なども行ってきた。国際場裡においても、両国は多くの課題について協力関係を築いている。日本にとってネパールは、南アジアにおける友好国であり、その発展と安定は地域の平和と繁栄にとり重要であるとの認識に基づき、今後も多層的な協力関係を継続していくことが期待される。

7.4. その他の国々との関係

ネパールは、インド、中国、日本以外にも、多くの国々と外交関係を築き、国際社会において多様な連携を進めている。

アメリカ合衆国: アメリカはネパールの主要な開発パートナーの一つであり、民主主義の促進、経済成長支援、保健医療、教育、災害対応能力強化などの分野で長年にわたり援助を行ってきた。特に、ネパールの民主化プロセスや人権擁護において、アメリカは重要な役割を果たしてきた。両国は、テロ対策や国際犯罪防止といったグローバルな課題に関しても協力関係にある。

イギリス: 歴史的にグルカ兵を通じて深い関係を持つイギリスも、ネパールの重要な開発パートナーである。紛争解決、平和構築、ガバナンス改善、気候変動対策、貧困削減などの分野で支援を行っている。

欧州連合(EU)諸国: ドイツ、デンマーク、スイス、ノルウェーなど多くのEU加盟国およびEFTA諸国は、ネパールに対して二国間援助またはEUとしての援助を提供している。教育、保健、農村開発、人権擁護、民主化支援などが主な協力分野である。

バングラデシュ: 同じ南アジア地域協力連合(SAARC)加盟国であり、歴史的・文化的なつながりも持つ。貿易、水資源管理、交通網(特に港湾利用)などの分野で協力関係の強化を目指している。

パキスタン: SAARC加盟国として、地域協力の枠組みの中で関係を維持している。

オーストラリア, カナダ: これらの国々も、教育、水資源管理、地域開発などの分野でネパールへの開発協力を実施している。

国際機関との関係では、世界銀行、アジア開発銀行(ADB)、国際通貨基金(IMF)、国際連合開発計画(UNDP)などが、ネパールの経済社会開発において重要な役割を担っている。これらの機関は、資金供与、技術協力、政策助言などを通じて、ネパールの貧困削減、インフラ整備、制度改革などを支援している。

ネパールは、非同盟運動のメンバーであり、特定の軍事同盟には属さず、独立した外交政策を追求している。国際的な課題に対しては、国連を中心とする多国間主義の枠組みの中で、平和的解決と国際協調を重視する立場をとっている。人道支援の分野では、国内外のNGOや国際機関と連携し、災害救援や難民支援などに取り組んでいる。

8. 軍事

ネパールの軍事組織は、主にネパール軍(नेपाली सेनाネパール・セナネパール語)から構成される。ネパール軍は、陸軍が中心であり、限定的な航空隊(主に輸送、哨戒、捜索救難用のヘリコプターを運用)を有する。海軍は存在しない。最高指揮官は大統領であるが、日常的な軍政の管理は国防省が行う。

兵力規模は、2018年時点で約95,000人とされる。徴兵制度はなく、志願兵制度を採用している。ネパール軍の主な任務は、国土防衛、国内の治安維持支援、災害救助、そして国際連合平和維持活動(PKO)への参加である。ネパールはPKOへの積極的な貢献国として知られ、多くの部隊を世界各地に派遣してきた実績がある。また、国立公園の密猟防止パトロールや、重要な国家インフラの警備、さらには大規模な建設プロジェクトにも従事することがある。

伝統的にグルカ兵は、その勇猛さと忠誠心で世界的に知られており、19世紀初頭のグルカ戦争以降、イギリス軍やインド軍に多くの兵士を輩出してきた。現在も、イギリス軍とインド軍にはグルカ旅団が存在し、ネパール人が服務している。これはネパール経済にとって重要な外貨獲得源の一つともなっている。

ネパールの国防予算は、2018年時点で約3億9850万米ドルであり、国内総生産(GDP)の約1.4%に相当する。軍の近代化は進められているものの、財政的制約や地理的条件から、装備は比較的旧式なものが多いとされる。

情報機関としては、ネパール軍傘下の軍事情報局(Directorate of Military Intelligence)が軍事関連の情報を担当し、独立機関である国家捜査局(National Investigation Department)が国内外の情報収集活動を行っている。

ネパール軍における文民統制は、2006年の民主化以降強化される傾向にあるが、過去には軍が政治に影響力を行使した事例も見られた。軍の採用においては、カーストや民族による差別的な慣行はないとされているが、歴史的にチェトリなどの特定のカースト出身者が将校に多い傾向があった。近年は、女性や少数民族の軍への参加も徐々に進められている。

9. 経済

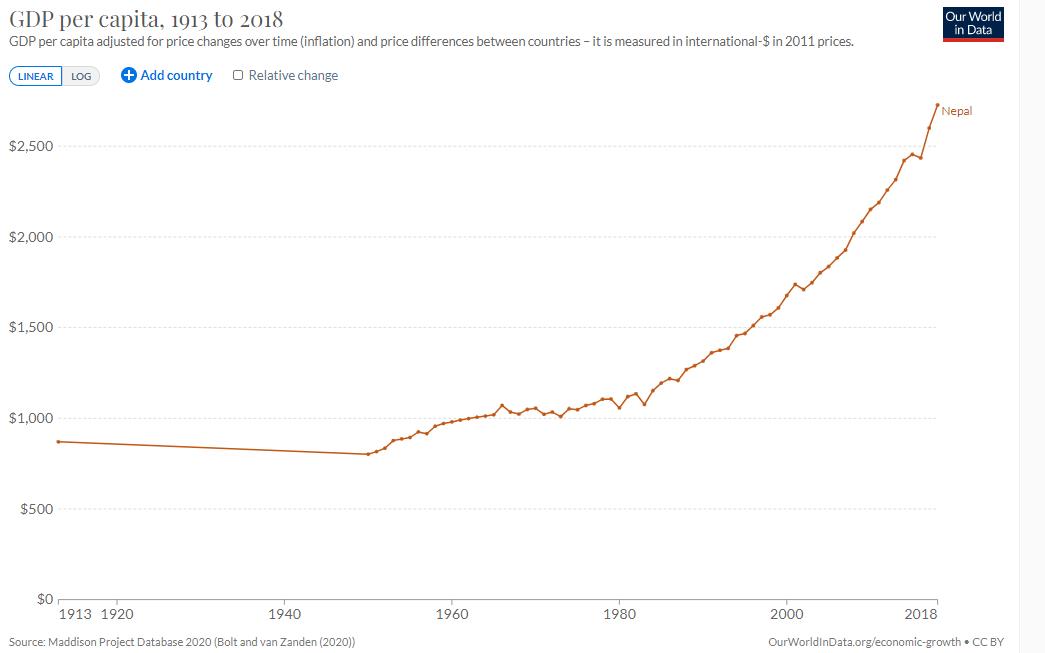

ネパールは、後発開発途上国(LDC)の一つであり、経済構造は依然として農業に大きく依存している。2019年の名目GDPは約3418.60 億 USD、一人当たりGDPは公称で約1000 USD程度と低水準にある。地理的に内陸国であり、険しい山岳地帯が多いこと、インフラ整備の遅れ、長年の政治的不安定、そして資源の乏しさなどが経済発展の制約要因となっている。主要産業は農業であり、就労人口の約3分の2が従事し、GDPの約4分の1を占める。主な作物は米、トウモロコシ、小麦、ジャガイモ、サトウキビ、ジュートなどである。しかし、耕作可能な土地が限られていることや、灌漑施設の未整備、伝統的な農法などから生産性は低い。食料安全保障も課題の一つである。工業部門のGDPへの貢献度は約15%程度と低く、主に農産物加工、繊維(カーペット、衣料品)、セメント、レンガなどの小規模なものが中心である。観光業は、ヒマラヤ登山や文化遺産観光などを中心に、外貨獲得の重要な手段となっており、GDPの約8%を占め、多くの雇用を生み出している。しかし、政治情勢や自然災害、インフラ不足などが観光客数に影響を与えることがある。サービス業はGDPの半分以上を占め、卸売・小売、運輸、通信、金融などが含まれる。近年、情報通信技術(ICT)分野の成長も期待されている。海外出稼ぎ労働者からの送金は、ネパール経済にとって極めて重要であり、GDPの約25%から30%を占め、世界でも有数の送金受取国となっている。数百万人のネパール人が主にインド、中東諸国、マレーシアなどで就労しているが、彼らの多くは未熟練労働者であり、過酷な労働条件や人権侵害、搾取といった問題に直面している。対外貿易は、輸出入ともにインドへの依存度が非常に高い。主な輸出品目は、カーペット、衣料品、豆類、手工芸品、皮革製品、薬草などであり、輸入品目は石油製品、機械設備、金、肥料、電子機器などである。慢性的な貿易赤字が続いており、外貨準備の確保が課題である。ネパールは貧困削減において一定の進展を見せており、国際貧困ライン(1日1.9 USD)以下の人口割合は2010年の15%から2018年には9.3%に減少した。しかし、依然として人口の約32%が1日1.9 USDから3.2 USDで生活しており、脆弱性は依然として高い。所得格差も大きく、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取り組みが進められている。経済発展のためには、政治的安定の確保、インフラ整備(特に交通、エネルギー)、教育水準の向上、民間投資の促進、汚職の撲滅、そして気候変動への適応などが不可欠である。国際社会からの政府開発援助(ODA)も、ネパールの経済社会開発において重要な役割を果たしている。

9.1. 産業構造

ネパールの経済は、依然として農業に大きく依存しているが、近年はサービス業の成長が著しい。以下に主要な産業部門の状況を示す。

- 農業: 就労人口の約3分の2、国内総生産(GDP)の約4分の1(2018/19年度で約27.6%)を占める基幹産業である。主な作物は米、トウモロコシ、小麦、ジャガイモ、サトウキビ、ジュート、タバコなどである。畜産業では、スイギュウの乳肉利用が盛んである。しかし、耕地の多くは天水依存であり、灌漑設備の未整備、近代的な農業技術の導入の遅れ、小規模な土地所有形態などが生産性の向上を妨げている。食料安全保障の確保や農産物の付加価値向上が課題である。労働者の権利保護については、特に農業分野における非公式雇用が多く、社会保障や労働安全衛生の面で十分な保護が及んでいない場合がある。

- 工業: GDPへの貢献度は約14.6%(2018/19年度)と低い。主な工業製品は、カーペット、既製服(レディメイドガーメント)、セメント、レンガ、タバコ、食品加工(米、ジュート、砂糖、植物油の精製など)である。製造業の規模は小さく、技術水準も低いものが多い。電力不足、交通インフラの未整備、原材料の輸入依存などが成長の制約要因となっている。

- サービス業: GDPの約57.8%(2018/19年度)を占め、経済成長の主要な牽引役となっている。卸売・小売業、運輸・倉庫業、宿泊・飲食サービス業(観光業を含む)、金融・保険業、不動産業、情報通信業などが含まれる。特に観光業は、ヒマラヤ山脈の登山やトレッキング、文化遺産観光などを中心に、重要な外貨獲得源であり、多くの雇用を生み出している。しかし、観光業は政治情勢や自然災害の影響を受けやすい。近年は、情報通信技術(ICT)関連サービスの成長も期待されているが、都市部と農村部のデジタルデバイド(情報格差)が課題である。サービス業における労働者の権利保護も、業種や企業規模によってばらつきが見られる。

全体として、ネパール経済は農業中心の構造からサービス業主導型へと徐々に移行しつつあるが、工業部門の育成が遅れており、バランスの取れた産業構造の確立が求められている。また、各セクターにおける労働者の権利擁護、技能開発、生産性向上も重要な課題である。

9.2. 主要産業

ネパールの経済を支える主要な産業分野は以下の通りである。

- 農業: 国民の大多数が従事する基幹産業であり、GDPの約4分の1を占める。主な作物は、米(特にタライ平原で栽培)、トウモロコシ、小麦、アワ、ジャガイモなどである。換金作物としては、サトウキビ、ジュート、タバコ、茶、カルダモンなども栽培されている。畜産業では、スイギュウ(乳肉用)、ヤギ、ヒツジ、ニワトリなどが飼育されている。しかし、天水依存の農地が多く、灌漑設備の不足、伝統的な農法、小規模な土地所有、自然災害のリスクなどが生産性の向上を妨げている。食料安全保障の確保は依然として大きな課題であり、農業の近代化と生産性向上が求められている。

- 観光業: ヒマラヤ山脈の登山やトレッキング(特にエベレストやアンナプルナ地域)、世界遺産(カトマンズ盆地、ルンビニ、サガルマータ国立公園、チトワン国立公園)の観光、ラフティング、ジャングルサファリなどが人気である。観光収入は重要な外貨獲得源であり、多くの雇用を生み出し、地域経済に貢献している。2018年には、陸路で到着するインド人観光客を除き、初めて外国人訪問者数が100万人を超えた。しかし、観光インフラの未整備、環境への負荷、文化変容、観光収益の地域住民への適切な配分のあり方などが課題となっている。

- 繊維産業: 特に手織りのカーペット(主にチベット様式)と既製服(レディメイドガーメント、RMG)は、主要な輸出品目である。カーペット産業は伝統的な技術に基づいており、国際市場で評価が高い。衣料品産業は、特に1990年代に発展したが、国際競争の激化や労働問題などに直面している。

- 手工芸品: タンカ(仏画)、木彫り、金属細工、陶器、ロクタ紙製品など、ネワール文化をはじめとする伝統的な手工芸品が生産されており、観光客向けの土産物や輸出品として重要である。これらの産業は、地域の文化保存と雇用創出に貢献している。

これらの産業は、ネパールの経済と社会において重要な役割を担っているが、それぞれが抱える課題の克服と持続可能な発展に向けた取り組みが求められている。

9.3. 対外貿易と投資

ネパールの対外経済関係は、地理的にインドと中国という二大経済圏に挟まれていること、そして内陸国であるという制約の中で展開されている。

対外貿易

- 輸出: 主要な輸出品目は、カーペット、既製服(レディメイドガーメント)、パシュミナ製品、豆類(レンズ豆など)、手工芸品(金属製品、木彫品、タンカなど)、皮革製品、薬草、紙製品(ロクタ紙など)である。これらが輸出総額の大部分を占める。

- 輸入: 主要な輸入品目は、石油製品、機械・設備、輸送機器、鉄鋼、セメント、化学肥料、医薬品、電気・電子機器、金、各種食料品などである。

- 貿易相手国: 輸出入ともにインドが最大の貿易相手国であり、ネパールの貿易総額の60%以上を占めている。インド以外では、アメリカ合衆国、ドイツ、イギリスなどが輸出先として、また中国、アラブ首長国連邦、インドネシア、サウジアラビア、シンガポールなどが輸入元として重要である。

- 貿易政策と課題: ネパールは1992年に経済自由化政策を導入し、貿易の自由化を進めてきた。2004年には世界貿易機関(WTO)に加盟した。しかし、慢性的な貿易赤字が続いており、輸出競争力の強化、輸出品目の多様化、貿易手続きの簡素化などが課題となっている。インドへの貿易依存度が高いため、インドとの政治経済関係の変動がネパール経済に大きな影響を与える。近年は、中国との貿易関係も拡大しつつある。

外国直接投資(FDI)

外国直接投資の受け入れは、ネパールの経済成長と技術移転にとって重要であるが、その規模は依然として小さい。主な投資分野は、水力発電、観光(ホテルなど)、製造業、情報通信などである。政府はFDI誘致のために投資環境の改善に努めているが、政治的不安定、インフラの未整備、官僚主義、労働問題などが投資の障壁となることがある。

国際経済への統合努力としては、WTO加盟に加え、南アジア自由貿易圏(SAFTA)やBIMSTEC(ベンガル湾多分野技術経済協力イニシアチブ)といった地域経済協力の枠組みにも参加している。しかし、国内産業の保護と国際競争力強化のバランスをとることが、今後の重要な政策課題となっている。

9.4. 観光

観光業は、ネパール経済において農業と並ぶ重要な柱であり、外貨獲得、雇用創出、地域経済の活性化に大きく貢献している。2018年には、陸路で訪れるインド人観光客を除き、初めて外国人訪問者数が100万人を突破し、GDPの約7.9%を占め、100万人以上の雇用を支えている。南アジアへの訪問者全体に占めるネパールのシェアは約6%だが、平均消費額は比較的低く、収益シェアは1.7%にとどまっている。

ネパール観光の最大の魅力は、世界最高峰エベレスト(サガルマータ)を含む雄大なヒマラヤ山脈である。登山やトレッキングを目的に世界中から多くの観光客が訪れる。特にエベレスト・ベースキャンプ、アンナプルナ山群、ランタン谷などが人気のトレッキングルートとなっている。ネパールの登山収入のほとんどは、ネパール側からアクセスしやすいエベレストによるものである。

また、ネパールにはユネスコの世界遺産が4件(文化遺産2件、自然遺産2件)登録されており、これらも重要な観光資源となっている。

- カトマンズ盆地:カトマンズ、パタン、バクタプルの三古都の歴史的建造物群。

- 仏陀の生誕地、ルンビニ:仏教の四大聖地の一つ。

- サガルマータ国立公園:エベレストを含むヒマラヤの自然保護区。

- チトワン国立公園:タライ平原に広がるインドサイやベンガルトラなどの生息地。

これら以外にも、アドベンチャーツーリズム(ラフティング、パラグライディング、バンジージャンプなど)や、多様な民族文化に触れる文化観光、ジャングルサファリ、バードウォッチングなども人気がある。主要な観光地としては、カトマンズ、ポカラ(アンナプルナ山群の玄関口)、チトワン、ルンビニなどが挙げられる。

ネパールが本格的に外国人観光客を受け入れ始めたのは1951年以降で、1960年代から1970年代にかけてはヒッピー文化の目的地の一つとして知られた。1990年代のネパール内戦により観光業は一時的に打撃を受けたが、その後回復しつつある。しかし、高級観光客向けの施設不足(「インフラのボトルネック」)、ネパール航空の経営問題、一部の観光地に開発やマーケティングが集中しているといった課題も抱えている。近年では、先住民族の家庭に滞在し、文化や自然に触れるホームステイ型観光も成功を収めている例がある。

観光開発を進める上では、自然環境への負荷、文化変容、観光収益の地域住民への公平な配分といった課題への配慮が不可欠である。エコツーリズムやサステイナブルツーリズム(持続可能な観光)の推進が、今後のネパール観光業の発展にとって重要な鍵となる。

9.5. 海外労働と送金

ネパールでは、国内の失業率および不完全雇用率が労働年齢人口の半数を超える状況にあり、数百万人の国民が主にインド、湾岸諸国(カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦など)、マレーシア、東アジア(韓国など)へ出稼ぎ労働者として渡航している。彼らの多くは未熟練労働者であり、教育水準も十分でなく、渡航費用を賄うために高利貸しから借金を抱えているケースも少なくない。

これらの海外労働者は、悪質な人材派遣会社に騙されたり、不当な契約条件下で搾取的な雇用主のもとで働かされたり、あるいは紛争地域へ送り込まれたりする事例が後を絶たない。現地ではパスポートを取り上げられ、雇用主が休暇を与えるか契約を終了するまで返還されないこともある。多くの場合、最低賃金が支払われず、賃金の一部または全部が不当に差し引かれることもある。労働環境は極めて劣悪で危険が伴い、平均して1日に2人の労働者が死亡しているとの報告もある。

特に女性労働者は、渡航制限があるため人身売買業者に頼ることが多く、その結果、暴力や虐待の犠牲者となるケースが後を絶たない。多くのネパール人労働者が奴隷のような状況下で働いていると考えられており、ネパール政府は、海外で立ち往生した労働者の救出、死亡した労働者の遺族への弔慰金支払い、外国で逮捕された人々の訴訟費用などに多額の国家予算を費やしている。

一方で、彼らからの送金はネパール経済にとって極めて重要であり、2018年には81億米ドルに達し、世界第19位の送金受取国であり、GDPの28.0%を占めている。この送金によって多くの家庭が貧困から抜け出しているが、起業スキルが不足しているため、送金の多くは不動産購入や消費に充てられる傾向がある。

海外労働者の権利侵害、搾取、安全問題は深刻な社会問題であり、ネパール政府は二国間協定の締結、労働者のための相談窓口の設置、悪質業者の取り締まり強化などの対策を進めているが、根本的な解決には至っていない。労働者の安全確保、権利擁護、そして帰国後の社会復帰支援などが、今後の重要な課題である。

9.6. 貧困と開発課題

ネパールは、長年にわたり深刻な貧困問題に直面してきた後発開発途上国である。しかし、近年は貧困削減において顕著な進展を見せている。世界銀行の国際貧困ライン(1日1.9 USD未満で生活する人々)で測った貧困率は、2010年の15%から2018年には9.3%へと大幅に減少した。現在の傾向が続けば、20年以内に貧困を撲滅できるとの予測もある。栄養状態、児童死亡率、電力アクセス、床材の改善、資産保有などの面でも改善が見られる。

しかし、依然として多くの課題が残されている。貧困ラインを1日1.9 USDから3.2 USDに引き上げると、人口の約32%がこの範囲で生活しており、貧困からの脱却は依然として脆弱な状況にある。所得格差も大きな問題であり、上位10%の世帯が国民所得の39.1%を支配する一方、下位10%の世帯はわずか2.6%しか得ていない。この格差は、地域間(都市部と農村部、東部と西部など)、民族間、カースト間にも存在し、社会的不安定の要因ともなっている。

ネパールの貧困と開発における主要な課題としては、以下のような点が挙げられる。

- 農業の脆弱性: 農業は依然として主要産業であるが、天水依存度が高く(耕作可能地の約28%しか灌漑されていない)、モンスーンの不順や自然災害の影響を受けやすい。生産性の低さも課題である。

- インフラの未整備: 道路、電力、通信などの基礎的なインフラが十分に整備されておらず、経済活動や国民生活の質の向上を妨げている。特に地方や遠隔地ではこの問題が深刻である。

- 雇用の不足: 国内での質の高い雇用機会が不足しており、多くの若者が海外出稼ぎ労働に頼らざるを得ない状況が続いている。

- 教育と保健医療へのアクセス格差: 教育や保健医療サービスへのアクセスにおいて、地域間・社会階層間の格差が大きい。特に女性や少数民族、ダリットなどは不利な状況に置かれやすい。

- ガバナンスの問題: 政治的不安定、汚職、非効率な行政などが、開発努力の効果を損なう要因となっている。

- 気候変動の影響: 氷河の融解、洪水や土砂崩れの頻発、農業への打撃など、気候変動による悪影響が顕在化しており、適応策が急務である。

ネパール政府は、持続可能な開発目標(SDGs)の達成を国家目標として掲げ、貧困削減、格差是正、インフラ整備、教育・保健の向上、環境保全などに取り組んでいる。国際社会からの政府開発援助(ODA)やNGOの活動も、これらの開発課題への対応において重要な役割を果たしている。

10. 社会基盤

ネパールの社会基盤は、経済発展と国民生活の質の向上にとって不可欠であるが、地理的制約や長年の投資不足により、多くの分野で整備が遅れている。特に、エネルギー、交通、通信といった基幹インフラは、地域間格差の是正を含め、重点的な開発が求められている。マスメディアもまた、社会の発展において重要な役割を担っている。

10.1. エネルギー

ネパールの主要なエネルギー源は、依然として伝統的なバイオマス燃料(薪、木炭、農作物残渣、家畜糞など)であり、全エネルギー消費の約80%を占めている。次いで、輸入される化石燃料(石油製品、LPG、石炭など)が約16%を占める。電力はエネルギー需要全体の約1%を満たすに過ぎない。最終エネルギー消費の大部分は家庭部門(約84%)であり、運輸部門(約7%)、工業部門(約6%)と続く。近年、運輸部門と工業部門のエネルギー需要は急速に拡大している。

ネパールには、いくつかの亜炭鉱床を除き、石油、天然ガス、石炭の国内資源は確認されていない。そのため、商業用の化石燃料はほぼ全量を輸入に頼っており、国の総輸出収入の129%を燃料輸入に費やしている状況である。

一方で、ネパールは豊富な水資源に恵まれ、急峻な地形と恒常的な河川流量から、水力発電の潜在力は極めて大きいと評価されており、経済的に開発可能なポテンシャルは約4.20 万 MWと推定されている。しかし、実際に開発されているのは約1100 MW程度にとどまっている。発電所の多くは流れ込み式であるため、乾季には発電量が大幅に減少し、電力需要のピーク時には最大で650 MWもの電力をインドから輸入する必要がある。主要な水力発電プロジェクトは、資金調達の困難、技術的問題、環境社会配慮、政治的影響などにより、遅延や頓挫を経験することが多い。

電化率は約76%とされ、近隣諸国と同程度であるが、都市部(約97%)と農村部(約72%)の間には大きな格差が存在する。電力セクターは、高い電気料金、大きな送電ロス、高い発電コスト、過剰な間接費、過剰人員、低い国内需要といった問題を抱えている。

近年、政府は水力発電開発を加速し、電力の国内供給安定化と将来的にはインドやバングラデシュへの電力輸出を目指している。また、太陽光発電などの再生可能エネルギー導入も進められており、エネルギー源の多様化と環境負荷の低減が図られている。エネルギー効率の改善や、地方の電化促進も重要な課題である。

10.2. 交通

ネパールの交通インフラは、険しい山岳地帯という地理的制約と長年の投資不足により、整備が著しく遅れている。これは経済発展や地域間のアクセス、国民生活の質の向上にとって大きな障害となっている。

- 道路: 2016年時点で、舗装道路は約1.19 万 km、未舗装道路は約1.61 万 kmにとどまっている。2018年までに、シミコットを除く全ての郡都が道路網で結ばれたが、地方の道路の多くは雨季には通行不能になる。国道でさえも、土砂崩れなどにより頻繁に寸断される。道路の建設・維持・拡張は、主に中国、インド、日本などの外国からの援助に大きく依存している。アジアの中でも道路インフラの状況は最も悪いと評価されている。

- 航空: 国内には47の空港があり、うち11空港が舗装滑走路を持つ。航空輸送は、特に道路網が未発達な山岳地帯へのアクセスにおいて重要な役割を担っている。便数は比較的多く、一定の旅客・貨物輸送量を支えている。しかし、首都カトマンズのトリブバン国際空港は、設備の老朽化や混雑が問題となっている。国営のネパール航空は、経営不振や汚職問題により、EUから乗り入れ禁止措置を受けている。

- 鉄道: 鉄道網は極めて未発達であり、2016年時点で、南部タライ平原に約59 kmの路線が存在するのみである。インドとの国境を越える貨物輸送や、中国との間で計画されている国際鉄道計画(ラサ・シガツェ鉄道の延伸)が注目されているが、実現には多くの課題がある。

- その他の交通手段: 都市部ではバス、タクシー、オートリキシャ、バイクなどが主要な交通手段である。地方では、徒歩や家畜(馬、ロバなど)による輸送も依然として重要である。

交通インフラの未整備は、市場へのアクセス、教育・医療サービスへのアクセスを困難にし、地域格差を拡大させる要因となっている。特に、地方の農産物を都市部の市場へ効率的に輸送することが難しく、農村経済の発展を妨げている。政府は、道路網の拡充、空港の近代化、公共交通機関の改善などを優先課題として取り組んでいるが、膨大な資金と時間を要する。

10.3. 通信

ネパールの通信インフラは、近年急速な発展を遂げているが、都市部と農村部の間のデジタルデバイド(情報格差)は依然として大きな課題である。

ネパール電気通信庁(NTA)の2019年8月の報告によると、固定電話の加入率は総人口の2.70%であるのに対し、携帯電話の加入率は138.59%に達しており、音声通話の98%は携帯電話によるものであった。この高い携帯電話普及率は、固定電話網の整備が遅れている地域でも、比較的安価に通信サービスへのアクセスを可能にしている。

インターネットに関しては、固定ブロードバンド回線へのアクセスは約14.52%とまだ低いものの、携帯電話のデータ通信契約を利用したインターネットアクセスは52.71%に上り、そのうち約1,500万人が3G以上のサービスを利用していた。携帯電話の音声通話およびブロードバンド市場は、国営のネパール・テレコム(シェア約55%)と、民間多国籍企業のNcell(同約40%)の二社によって寡占されている。固定ブロードバンド市場では、ネパール・テレコムが約25%のシェアを持ち、残りは民間のインターネットサービスプロバイダ(ISP)が占めている。

政府は、2020年までにブロードバンドアクセスを人口の90%にまで拡大するという目標を掲げており、光ファイバー網の敷設や地方への通信インフラ整備を進めている。携帯電話サービスは既に全国75郡(国土の90%)に達しているとされる。

情報通信技術(ICT)の発展は、教育、医療、金融、行政サービスなど、様々な分野での効率化とアクセス向上に貢献する可能性を秘めている。しかし、電力供給の不安定さ、通信インフラの質、ICT人材の不足、そして特に農村部や遠隔地におけるアクセスの困難さが、その潜在力を十分に引き出す上での障害となっている。デジタルリテラシーの向上や、手頃な価格でのサービス提供も重要な課題である。

10.4. マスメディア

ネパールのマスメディアは、新聞、放送(テレビ、ラジオ)、オンラインメディアなど、多様な形態で存在し、社会の変化や民主主義の発展において重要な役割を担っている。

2019年時点で、国営のテレビ局が3局、国営の全国放送および地方ラジオ局が存在する。民間では、117のテレビチャンネルと736のFMラジオ局が運営許可を得ており、そのうち少なくとも314局はコミュニティラジオ局である。コミュニティラジオは、特に地方において、地域住民への情報提供や意見表明の場として重要な機能を果たしている。

2011年の国勢調査によると、ラジオを所有している世帯の割合は50.82%、テレビは36.45%、ケーブルテレビは19.33%、コンピュータは7.28%であった。これらの数字は、その後、特に携帯電話の普及に伴うオンラインメディアへのアクセス増加により変化していると考えられる。

新聞に関しては、2017年のネパール報道評議会の分類によると、独自のコンテンツを制作している833の出版物のうち、10の全国紙および週刊誌がA+クラスと評価されている。ネパール語の新聞が主流であるが、英語の新聞も発行されている。

報道の自由に関しては、国際的な評価は必ずしも高くない。国境なき記者団による2019年の報道の自由度ランキングでは、ネパールは世界106位であった。民主化以降、報道の自由は大幅に拡大したが、依然として政府からの圧力、脅迫、ジャーナリストへの暴力事件などが報告されており、自己検閲も存在するとされる。特に、政治的に敏感な問題や汚職に関する報道は困難を伴うことがある。

マスメディアは、国民への情報提供、政府の監視、世論形成、教育・啓発といった多岐にわたる役割を担っている。内戦後の和平プロセスや新憲法制定、連邦制への移行といった重要な政治的変革期において、メディアは国民の議論を促進し、多様な意見を反映させる上で貢献してきた。しかし、メディアの商業化、一部メディアの政党との癒着、フェイクニュースの拡散といった課題も指摘されている。ジャーナリストの専門性向上や倫理規定の遵守、そしてメディアリテラシーの向上が、健全なメディア環境の発展にとって重要である。

11. 人口

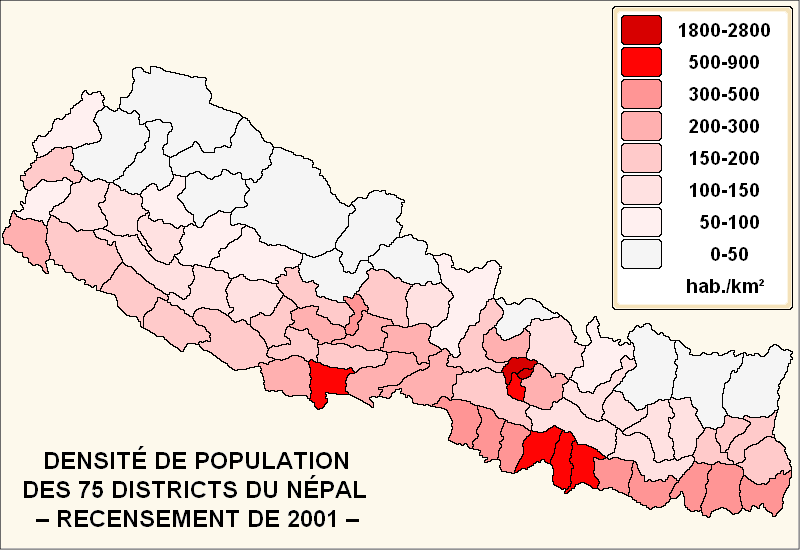

ネパールの総人口は、2021年の国勢調査によると29,192,480人である。1950年の約900万人から3倍以上に増加している。人口増加率は、2001年から2011年の間は年平均1.35%であったが、近年はやや鈍化する傾向にある。これは、海外へ出稼ぎに行く労働者の増加も一因とされている。人口密度は1平方キロメートルあたり約198人(2021年)であるが、地域差が大きい。人口の大部分は中央丘陵地帯と南部のタライ平原に集中しており、北部のヒマラヤ山岳地帯は人口希薄である。年齢構成は、若年層が多いピラミッド型を依然として示しているが、出生率の低下と平均寿命の伸長に伴い、徐々に高齢化も進みつつある。2011年の国勢調査では、0歳から14歳までの人口が全体の約35%(2001年は約39%)、15歳から59歳までが約57%(同57%)、60歳以上が約8%(同4%)であった。平均家族規模は、2001年の5.44人から2011年には4.9人に減少した。都市化も急速に進行しており、2014年時点で人口の約18.3%が都市部に居住していると推定される。都市化率は、タライ平原、内タライのドゥーン渓谷、中部丘陵地帯の谷間で高く、高ヒマラヤでは低い。また、ネパール中央部および東部では、西部と比較して都市化率が高い。首都カトマンズは国内最大の都市であり、文化・経済の中心地であるが、急速な人口集中により、交通渋滞、大気汚染、住宅不足、水不足といった都市問題が深刻化している。その他の主要都市としては、ポカラ、ビラートナガル、ラリトプル、バラトプル、ビールガンジなどがある。人口動態は、社会経済開発に大きな影響を与える。高い人口増加率は、食料、水、教育、保健医療などの資源への圧力を高める一方、豊富な若年労働力は経済成長の潜在的な原動力ともなり得る。政府は、家族計画サービスの普及や教育水準の向上を通じて、持続可能な人口動態の実現を目指している。

11.1. 民族とカースト

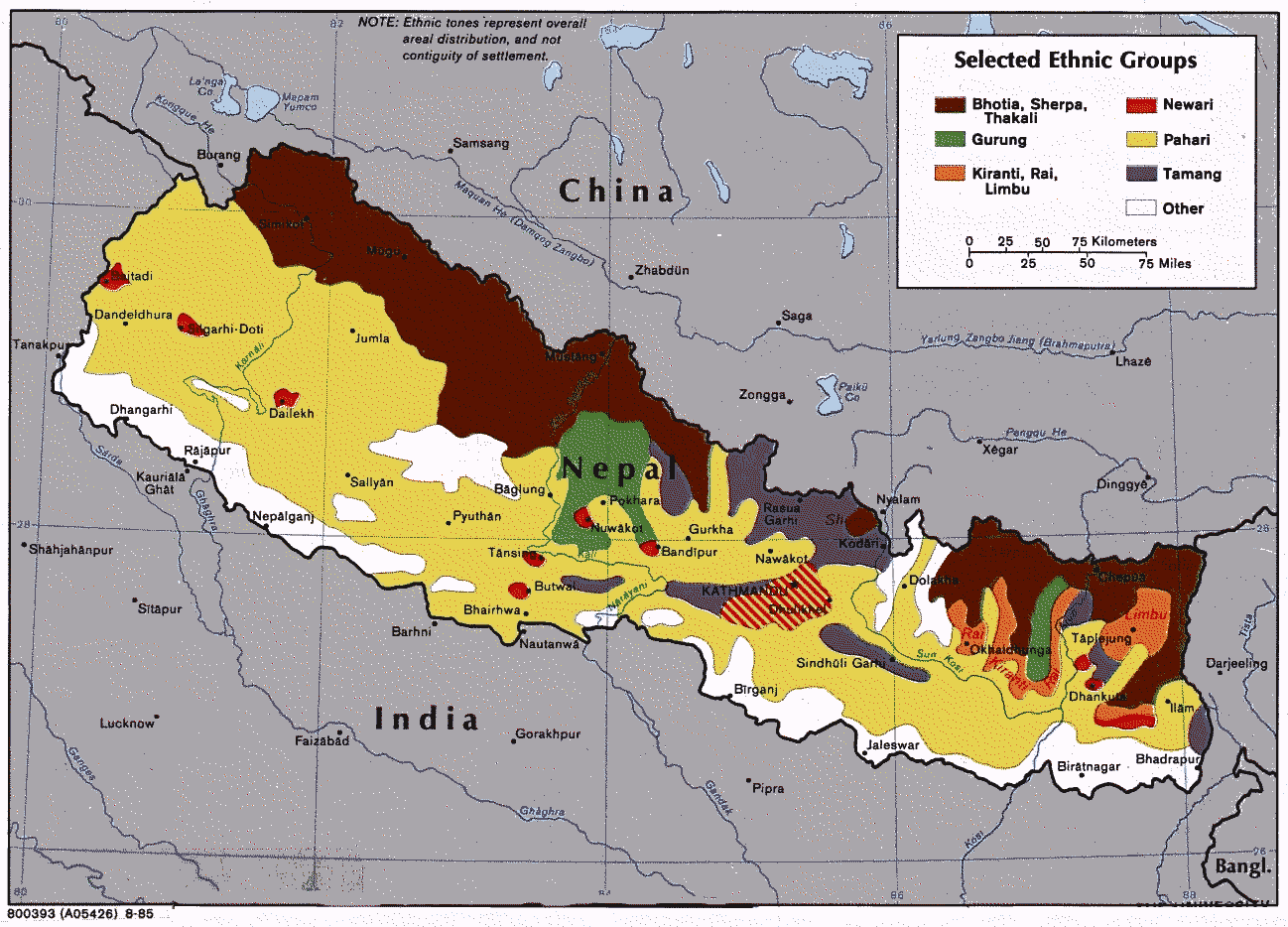

ネパールは、125以上の異なる民族集団と123の異なる母語が存在する、極めて多様な多民族国家である。これらの民族集団は、地理的分布、文化的特徴、言語、宗教において大きな多様性を示している。歴史的には、インド、チベット、北ビルマ、中国雲南省などからの主要な三つの移住の波によって、現在の民族構成が形成された。

主要な民族集団としては、以下のような人々が挙げられる(2011年国勢調査に基づく)。

- チェトリ (क्षेत्रीチェトリネパール語): 人口の16.6%を占める最大の民族集団。主にインド・アーリア系で、歴史的に軍人や支配階級を多く輩出してきた。ネパール語を母語とする。

- バフン(丘陵部バラモン) (बाहुनバフンネパール語): 人口の12.2%。チェトリと同様にインド・アーリア系で、伝統的にヒンドゥー教の聖職者や知識人階級を担ってきた。ネパール語を母語とする。

- マガール族 (मगरマガールネパール語): 人口の7.1%。主に中部丘陵地帯に居住するチベット・ビルマ系の民族。独自の言語(マガール語)と文化を持つ。

- タルー族 (थारूタルーネパール語): 人口の6.6%。主に南部のタライ平原に居住する。独自の言語(タルー語)と文化を持つ。

- タマン族 (तामाङタマンネパール語): 人口の5.8%。主にカトマンズ盆地周辺の丘陵地帯に居住するチベット・ビルマ系の民族。独自の言語(タマン語)と文化、仏教信仰を持つ。

- ネワール族 (नेवारネワールネパール語): 人口の5.0%。カトマンズ盆地の先住民であり、独自の言語(ネワール語)と高度な芸術・建築文化を発展させてきた。ヒンドゥー教と仏教が混在する。

- その他、カミ(3.9%)、ムサルマン(イスラム教徒、4.4%)、ヤーダブ(4.0%)、ライ族、グルン族、リンブー族、シェルパ族など、多くの民族集団が存在する。

ネパールの社会構造を理解する上で欠かせないのが、カースト制度である。これはヒンドゥー教の身分制度であり、伝統的に職業や社会階層を規定してきた。最上位のバラモン(聖職者)、クシャトリヤ(チェトリ、支配者・戦士階級)、ヴァイシャ(商人・農民)、シュードラ(奉仕者)の四つのヴァルナ(種姓)と、さらにその下に不可触民(ダリット)が存在する。ダリットは、カミ(鍛冶屋)、ダマイ(仕立屋・楽師)、サルキ(皮革職人)などの集団を含み、歴史的に深刻な差別に苦しんできた。

1963年に法律で不可触民制は廃止され、2015年憲法ではカーストに基づく差別は禁止されている。しかし、特に農村部や保守的な地域では、依然としてカーストに基づく差別や社会的排除が根強く残っており、結婚、職業選択、日常生活の様々な場面で影響を及ぼしている。ダリットや少数民族の政治参加、教育機会、経済的自立の促進は、ネパール社会における喫緊の課題である。政府や市民社会は、差別撤廃に向けた啓発活動や法的措置、アファーマティブ・アクションなどを進めているが、その道のりは依然として厳しい。

11.2. 言語

ネパールは、その多様な民族構成を反映し、極めて多くの言語が使用されている多言語国家である。2011年の国勢調査では、123の異なる言語が母語として記録されている。これらの言語は、主にインド・ヨーロッパ語族のインド・アーリア語派と、シナ・チベット語族のチベット・ビルマ語派に大別されるが、いくつかの孤立した言語も存在する。

- ネパール語 (नेपालीネパーリーネパール語): インド・アーリア語派に属し、サンスクリットから派生した言語である。デーヴァナーガリー文字で表記される。ネパールの公用語であり、異なる民族・言語集団間のリングワ・フランカ(共通語)としての役割も果たしている。2011年の国勢調査によると、人口の44.6%がネパール語を母語としている。政府、教育、メディアなどで広く使用されている。

- マイティリ語 (मैथिलीマイティリーネパール語): インド・アーリア語派に属し、主に南東部のタライ平原(マデシ州など)で話されている。人口の11.7%が母語としており、ネパール語に次いで話者数が多い。独自の文字(ティルフタ文字)も持つが、デーヴァナーガリー文字も使用される。

- ボージュプリー語 (भोजपुरीボージュプリーネパール語): インド・アーリア語派に属し、主に中南部のタライ平原で話されている。人口の6.0%が母語としている。

- タルー語 (थारूタールーネパール語): インド・アーリア語派に属し、主に西部のタライ平原に居住するタルー族によって話されている。人口の5.8%が母語としている。

- タマン語 (तामाङターマンネパール語): チベット・ビルマ語派に属し、主にカトマンズ盆地周辺の丘陵地帯に居住するタマン族によって話されている。人口の5.1%が母語としている。

- ネワール語 (नेपाल भाषाネパール・バーシャネパール語): チベット・ビルマ語派に属し、カトマンズ盆地の先住民であるネワール族によって話されている。独自の文字(ランジャナ文字など)を持ち、豊かな文学的伝統を有する。人口の3.2%が母語としている。

その他、バッジカ語(3.0%)、マガール語(3.0%)、ドテリ語(3.0%)、ウルドゥー語(2.6%)、アワディー語(1.89%)、スンワール語など、多くの少数民族言語が存在する。高ヒマラヤ地域では、チベット諸語に属する言語(シェルパ語など)が話されており、標準的なチベット文語は宗教教育を受けた人々の間では広く理解されている。

2015年憲法は、全ての母語を国語と認め、各州はネパール語に加えて、州内で多数派が話す一つ以上の言語を公用語として指定できると規定している。言語政策は、言語的多様性の保持と国民統合のバランスをとることが重要な課題となっている。多くの少数民族言語は話者数が少なく、消滅の危機に瀕しているものもあり、その記録・保存・振興が求められている。また、ネパールには少なくとも4つの土着の手話が存在するとされる。

11.3. 宗教

ネパールは、2015年憲法により世俗国家と宣言されており、信教の自由が保障されている。これは、特定の宗教を国教とせず、全ての宗教が平等に扱われることを意味する。歴史的にはヒンドゥー教が国教とされ、社会の隅々にまでその影響が及んでいたが、2006年の民主化運動(ロクタントラ・アンドラン)を経て、2008年に王制が廃止された後、世俗国家へと移行した。

2011年の国勢調査によると、ネパールの宗教構成は以下の通りである。

- ヒンドゥー教: 人口の81.3%が信仰しており、依然として最大の宗教である。ネパールは、人口比で世界最大のヒンドゥー教国である。シヴァ神は国の守護神と見なされ、カトマンズのパシュパティナート寺院は世界中からヒンドゥー教徒が訪れる重要な巡礼地である。

- 仏教: 人口の9.0%が信仰している。ネパールは釈迦の生誕地(ルンビニ)であり、仏教にとっても重要な聖地である。チベット仏教(特に高地 Sherpa やタマン族など)、ネワール仏教(カトマンズ盆地)、そして上座部仏教も存在し、多様な宗派が共存している。

- イスラム教: 人口の4.4%が信仰しており、主に南部のタライ平原や一部都市部に居住する。

- キランティ教(ムンドゥム教): 人口の3.1%が信仰しており、主に東部丘陵地帯のライ族やリンブー族などキランティ諸民族の土着信仰である。

- キリスト教: 人口の1.4%が信仰しており、近年信者数が増加傾向にある。

- その他: アニミズム、ボン教、ジャイナ教、シク教、バハイ教など、少数の信者が存在する。

ネパール社会は、歴史的にヒンドゥー教と仏教が深く融合し、相互に影響を与え合いながら共存してきた特徴を持つ。多くの寺院や祭りが両宗教の信者によって共有されており、宗教的寛容と調和の精神が育まれてきた。カースト制度もヒンドゥー教と密接に関連している。

信教の自由は憲法で保障されているが、2017年に制定された反改宗法は、強制的な改宗や宗教的感情を害する行為を禁じており、これが布教活動の自由を制限するとの懸念も一部で表明されている。宗教間の対立は稀であるが、政治的な文脈で宗教が利用されることや、少数派宗教に対する社会的な圧力も皆無ではない。

11.4. 教育

ネパールの教育制度は、1951年の民主化以前は極めて限定的で、識字率は5%、学校数も約300校、就学者数は約1万人程度であった。民主化以降、教育の普及が国家の重要課題とされ、学校数、就学者数ともに大幅に増加した。2017年には学校数は35,601校、就学者数は700万人以上に達している。

2011年の国勢調査によると、5歳以上人口の識字率は65.9%(2001年は54.1%)であり、男性の識字率は75.1%、女性は57.4%と、依然としてジェンダー間の格差が存在する。しかし、近年の就学状況を見ると、全ての教育段階で女子の就学率が男子を上回る傾向にある。初等教育の純就学率は2017年までに97%に達したが、中等教育(9~12年生)の就学率は60%未満、高等教育の就学率は約12%と、教育段階が上がるにつれて就学率が低下する課題がある。

学制は、基礎教育(1~8年生)、中等教育(9~12年生)、高等教育(大学など)から構成される。義務教育は基礎教育段階(1~8年生)とされている。憲法では基礎教育の無償化が保障されているが、実質的な無償化の実現には財政的な課題がある。

ネパールには、トリブバン大学(国内最大・最古)、カトマンズ大学、ポカラ大学、プルバンチャル大学など11の大学と、4つの独立した科学アカデミーが存在する。しかし、高等教育機関の質や研究水準の向上、産業界のニーズとの連携などが課題とされている。2024年のグローバル・イノベーション・インデックスでは109位であった。

教育における課題としては、以下のような点が挙げられる。

- 適切な教育施設や教材の不足

- 高い生徒対教員比率

- 学校運営委員会の政治化や、教員・生徒組合の党派的活動

- 教育機会の地域間格差(都市部と農村部、アクセスしやすい地域と遠隔地)

- 社会階層間の教育格差(貧困層の子どもの就学困難など)

- 教育の質の向上と、現代社会のニーズに合ったカリキュラム開発

政府は、女子生徒や障害を持つ生徒、殉職者の子ども、社会から疎外されたコミュニティの子ども、貧困層の子どもなどを対象とした奨学金制度を設けている。しかし、毎年数万人のネパール人学生が、より良い教育や就労機会を求めて海外に留学しており、その半数は帰国しないという「頭脳流出」も問題となっている。

11.5. 保健医療

ネパールの保健医療サービスは、公的部門と民間部門の両方によって提供されている。平均寿命は、1950年の35歳、1990年代の54歳から大幅に改善し、2017年時点で71歳(世界153位)に達した。しかし、依然として多くの健康課題を抱えている。

死亡原因の3分の2は非感染性疾患であり、心疾患が最大の死因となっている。運動不足、不均衡な食事、喫煙、アルコール摂取などが非感染性疾患の増加に寄与している一方で、不衛生な環境や栄養失調による感染症や治療可能な疾患で命を落とす人々も依然として多い。これは、教育の不足、健康意識の低さ、医療サービスへのアクセスの困難さなどが背景にある。

母子保健の分野では大きな進展が見られる。95%の子供がヨウ素添加塩を利用し、6~59ヶ月の子供の86%がビタミンA予防投与を受けている。子供の発育阻害、低体重、消耗症は大幅に減少したが、5歳未満児の栄養失調率は43%と依然として極めて高い。女性と子供の貧血は2011年から2016年にかけて増加し、それぞれ41%と53%に達した。低出生体重児の割合は27%、母乳育児率は65%である。妊産婦死亡率は、1990年の出生10万人あたり901人から、229人にまで減少した。乳児死亡率も、1990年の出生千人あたり139.8人から32.2人にまで大幅に改善した。避妊普及率は53%であるが、知識不足やアクセスの困難さから、農村部と都市部の間で大きな格差がある。

これらの保健分野での進展は、政府による強力なイニシアチブと、NGOや国際NGOとの協力によって推進されてきた。公衆衛生センターでは72種類の必須医薬品が無償で提供されている。さらに、2016年に開始された公的医療保険制度は、年間保険料2500ルピーで家族5人まで最高5万ルピーの医療費をカバーするもので、限定的な成功を収めており、今後の拡大が期待されている。保健センターでの4回の妊婦健診と施設内分娩に対する奨励金支給により、自宅出産率は2006年の81%から2016年には41%に減少した。学校給食プログラムは、子供たちの教育だけでなく栄養状態の改善にも貢献している。「一世帯一トイレ」プログラムの下でのトイレ建設補助金により、トイレ普及率は1990年のわずか6%から2019年には99%に達した。

しかし、医療従事者の不足(特に地方)、医療施設の質の格差、医薬品の安定供給、そして地理的アクセスの困難さなどが、依然として大きな課題である。特に、地方や遠隔地では、基本的な医療サービスさえも十分に受けられない住民が多い。公衆衛生の向上と、全ての国民が質の高い医療サービスにアクセスできる体制の確立が求められている。

11.6. 移民と難民

ネパールは、歴史的に移民や難民を受け入れてきた伝統がある。近代においては、主にチベットとブータンからの難民が多数を占めてきた。

チベット難民は、1959年のチベット蜂起以降、ネパールへ流入し始め、現在も毎年多くのチベット人が国境を越えてネパールに入国している。彼らの多くは、カトマンズやポカラ周辺の難民居住区で生活しており、亡命チベット人社会を形成している。しかし、ネパール政府は中国との関係を考慮し、チベット難民の政治活動を厳しく制限しており、彼らの法的地位や社会統合は依然として不安定な状況にある。

ブータン難民(主にネパール語を話すロツァンパ)は、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、ブータン政府の民族政策によりネパールへ大量に流入した。ピーク時には11万人以上に達し、ネパール東部の難民キャンプで生活していた。国際社会の支援により、彼らの多くは近年、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどの第三国へ再定住が進んでいる。

2018年末時点で、ネパール国内には約20,800人の認定難民がおり、そのうち64%がチベット人、31%がブータン人であった。これら以外にも、近隣諸国やアフリカ、中東などから迫害や戦争を逃れてきた経済移民や難民が、「都市難民」として難民キャンプではなく都市部のアパートなどで生活している。彼らは公式な難民認定を受けていない場合が多いが、ネパール政府は人道的観点から、彼らの第三国定住を黙認または支援してきた。

一方で、ネパールから海外へ出稼ぎに行く労働者も多数おり、彼らの法的地位や人権状況も重要な課題である。

ネパール国内への外国人労働者については、2018/19年度には約2,000人(うち半数は中国人)が労働許可を申請した。インド人労働者については、インド・ネパール平和友好条約に基づき、ネパールでの居住・就労に許可が不要なため、政府は正確な数を把握していないが、インド政府の推計では約60万人のインド人がネパールに居住しているとされる。

移民・難民問題は、ネパールにとって、人道、経済、社会、外交といった多岐にわたる側面を持つ複雑な課題であり、国際的な協力と国内政策の調和が求められている。

12. 文化

ネパールの文化は、ヒマラヤ山脈の麓という地理的条件、そしてインドとチベットという二つの大きな文化圏の間に位置することから、多様な民族、宗教、言語が混ざり合い、豊かで独特な様相を呈している。伝統的な社会構造、慣習、芸術、建築、食文化、スポーツなど、その文化的側面は多岐にわたる。

12.1. 社会と慣習

ネパールの伝統的な社会は、家族制度、結婚の風習、社会階層(特にカースト制度の影響)などによって特徴づけられる。

- 家族制度: 家父長制的な拡大家族が伝統的な形態であったが、近年は都市部を中心に核家族化も進んでいる。家族の絆は依然として強く、年長者を敬う文化が根付いている。

- 結婚の風習: 大多数のネパール人にとって、結婚は親や年長者によって取り決められる見合い結婚が一般的である。結婚は一生のものと考えられており、離婚率は極めて低い(1000組に1組未満)。しかし、特に農村部では児童婚が依然として存在し、多くの女性が18歳未満で結婚している。これは女性の人権や教育機会、健康に深刻な影響を与える問題であり、政府やNGOによる撲滅運動が進められている。

- 社会階層: ヒンドゥー教に根ざすカースト制度は、ネパール社会に深く浸透してきた。伝統的に個人の職業、社会的地位、人間関係などを規定してきたが、1963年に法律で禁止され、2015年憲法でもカーストに基づく差別は禁じられている。しかし、特に農村部や保守的な地域では、依然としてカーストに基づく差別や社会的排除が根強く残っており、結婚や日常生活の様々な場面で影響を及ぼしている。ダリット(不可触民とされた人々)に対する差別は特に深刻な人権問題である。

- 祝祭日と祭り: ネパールでは多くの祭りが年間を通じて行われ、その多くは宗教的な起源を持つ。代表的なものとしては、ダサイン(ヒンドゥー教最大の祭り、女神ドゥルガーを祀る)、ティハール(光の祭り、ラクシュミー女神や兄弟姉妹を祝う)、ティージ(女性の祭り)、チャット(太陽神スーリヤを祀る)、マガ・サンクランティ(太陽の北進を祝う)、サケラ(キランティ族の祭り)、ホーリー(色彩の祭り)、そしてヴィクラム暦の新年などがある。これらの祭りは、家族やコミュニティの絆を深め、文化を継承する上で重要な役割を果たしている。

しかし、伝統的な慣習の中には、人権的・倫理的な観点から問題視されるものも存在する。

- ガディマイ祭り: 5年に一度、南部のガディマイ寺院で行われるヒンドゥー教の祭りでは、女神ガディマイを喜ばせるために、水牛、ヤギ、ニワトリなど数十万頭の動物が犠牲として屠殺される。これは「世界最大の動物供犠」とも言われ、国内外の動物愛護団体から強い批判を受けている。ネパール政府や寺院側は近年、動物供犠の自粛を呼びかけているが、依然として行われている。ダサイン祭りでも同様の動物供犠が行われる。

- 魔女狩り: 21世紀に入っても、ネパールの一部地域では「魔女」と見なされた女性(特に貧しい高齢女性、未亡人、低カーストの女性など)に対する暴力や迫害が後を絶たない。被害者は殴打されたり、糞尿を無理やり食べさせられたり、時には生きたまま焼き殺されるといった残忍な仕打ちを受ける。加害者は隣人や村人、時には家族であることもあり、地域社会の有力者や警察官が関与する事件も報告されている。これは深刻な人権侵害であり、法の支配の欠如、迷信、ジェンダーに基づく差別などが背景にある。

現代化の波の中で、伝統文化は変容しつつあり、その継承が課題となっている。一方で、カースト差別や児童婚、魔女狩り、過度な動物供犠といった慣習に対しては、人権意識の高まりとともに批判的な見方が強まっており、社会変革に向けた取り組みが進められている。

12.2. 国家の象徴

国の象徴として、国旗は世界で唯一長方形ではない三角形を二つ重ねた形をしており(

)、赤地で太陽と月が描かれている。国章は2020年に改定され、エベレストを含むヒマラヤ山脈、緑の丘陵地帯、そして男女が握手する姿が描かれ、ジェンダー平等を象徴している。その周りを国花であるシャクナゲの花輪が囲み、頂点にはネパールの国旗が掲げられている。下部にはネパール語で国の標語「जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसीジャナニー・ジャンマブーミシュチャ・スワルガーダピ・ガリヤシーネパール語」(「母と母国は天国よりも偉大なり」)がサンスクリット語の詩句から引用され、デーヴァナーガリー文字で記されている。

公用語はネパールの全ての母語とされ、国歌は「サヤウン・トゥンガー・プールカー」(सयौं थुँगा फूलकाサヤウン・トゥンガー・プールカーネパール語、「百輪の花束」の意)である。通貨はネパール・ルピー(रूルーネパール語、NPR)。国の動物は雌牛(गाईガーイーネパール語)、国鳥はニジキジ(डाँफेダンフェネパール語)、国花はシャクナゲ(लाली गुराँसラリー・グランースネパール語)である。国技はバレーボールであり、国の色はクリムゾンレッドである。

これらの象徴は、ネパール国民のアイデンティティと誇りを表すものとして、公的な行事や教育の場で広く用いられている。また、殉教者は愛国心の象徴とされ、グルカ戦争の指揮官であったアマル・シンハ・タパ、バクティ・タパ、バルバドラ・クンワルは国民的英雄と見なされている。近代ネパールの建国者であるプリトビ・ナラヤン・シャハは多くの人々から「建国の父」として尊敬されている。

12.3. 芸術と建築

ネパールの芸術と建築は、ヒンドゥー教と仏教の深い影響を受けながら、独自の様式を発展させてきた。特にカトマンズ盆地のネワール族は、優れた職人技術を持ち、精巧な木彫り、石像、金属細工、仏画(タンカ)などを生み出してきた。

建築

- パゴダ様式: ネパールの寺院建築を代表する様式で、何層にも重なる屋根が特徴である。屋根は通常、粘土瓦で葺かれ、時には金メッキが施される。柱や梁、窓枠などには、神々や神話上の生き物、幾何学模様などの緻密な木彫りが施されている。代表的なパゴダ様式の寺院としては、バクタプルのニャタポラ寺院、パタンのクンベシュワル寺院、カトマンズのタレジュ寺院などがある。パゴダは現在、東アジア建築の不可欠な部分であるが、ネパールから中国に伝わったと推測されている。

- ストゥーパ様式: 仏舎利(仏陀の遺骨)を納めるための仏塔。半球状のドーム型構造を持ち、その上に「ハーミカ」と呼ばれる方形の基壇と、「チャトラバリ」と呼ばれる傘状の装飾が乗る。カトマンズのスワヤンブナート寺院やボダナートは、巨大なストゥーパとして世界的に有名である。

- シカラ様式: インド起源の寺院建築様式で、砲弾型またはトウモロコシの穂軸のような形状の高い塔を持つ。パタンのクリシュナ寺院などが代表例である。

- ダルバール広場: かつてのマッラ王朝の王宮があった広場で、カトマンズ、パタン、バクタプルの三都にそれぞれ存在する。王宮、寺院、中庭、彫像などが複合的に配置され、ネワール建築の粋を集めた空間となっている。これらの広場はユネスコの世界遺産「カトマンズの渓谷」の構成資産である。

- その他: 一般的な住居建築では、「アンキジャール」と呼ばれる、外から中は見えないが中から外は見える特殊な構造の木製の窓が特徴的である。壁は粘土や赤土で塗られ、屋根は雨よけ日よけのために大きく張り出している。

彫刻・工芸

石、木、金属(主に銅や青銅)を用いた彫刻が盛んである。神像、仏像、神話上の動物、装飾的な模様などが寺院や宮殿を飾り、また日常生活で用いられる道具にも精巧な細工が施されている。

絵画

- タンカ(またはパウバ): チベット仏教の伝統的な仏画で、布地に描かれる。仏陀、菩薩、曼荼羅などが鮮やかな色彩で描かれ、宗教的な瞑想や儀式に用いられる。ネワール族の絵師も優れたタンカを制作している。

文化財の盗難問題と保護・返還

ネパールでは、歴史的に貴重な仏像や寺院の装飾品などの文化財が盗難に遭い、海外に流出する問題が深刻であった。特に1960年代から1980年代にかけて多くの文化財が失われた。近年、ネパール政府や国内外のNGO、研究者、市民活動家らが連携し、流出した文化財の調査、返還交渉、そして国内に残る文化財の保護に取り組んでいる。2021年には、アメリカの美術館から盗難された10世紀のシヴァ神像が返還されるなど、一定の成果も上がっている。しかし、依然として多くの文化財が海外の美術館や個人コレクションに所蔵されており、その返還と保護は長期的な課題である。文化財保護のための法整備、地域社会の意識向上、国際協力の強化が求められている。

12.4. 文学と芸能

ネパールの文学と芸能は、多様な民族の伝統と、インドやチベットからの文化的な影響を背景に発展してきた。

文学

- 古典文学: サンスクリット語で書かれた宗教文書や叙事詩が初期の文学を形成した。ネパール語による最古の文献は13世紀に遡るが、17世紀以前のものは少ない。ネワール語文学は500年近い歴史を持つ。

- 近代ネパール文学の父: バヌバクタ・アーチャリヤ(1814年-1868年)は、サンスクリット語の叙事詩『ラーマーヤナ』を初めてネパール語に翻訳し、大衆が文学に触れる道を開いた。彼の作品は、ネパール語の標準化と国民文学の形成に大きく貢献した。

- 20世紀以降: モティラム・バッタはバヌバクタの作品を出版し、ネパール語文学の普及に尽力した。20世紀半ばには、西洋文学の影響を受け、社会問題を扱った作品や、ネパール独自の詩情を表現した作品が登場した。ラクシュミー・プラサード・デヴコタ、バールクリシュナ・サマ、グル・プラサード・マイナリなどが代表的な作家である。1951年の民主化以降、多くの言語による文学作品が生まれるようになった。

- 現代文学: 近年では、ネパール内戦の経験やグローバル化の影響を受けた作品が書かれている。B.P.コイララ(元首相でもある)、パリジャート、インドラ・バハドゥル・ライなどが知られる。

芸能

- 音楽: ネパールの伝統音楽は、民族ごとに多様な楽器や旋律を持つ。丘陵地帯の民俗音楽では、サランギ(弦楽器)、マダル(太鼓)、バンスリ(横笛)などが用いられる。宗教音楽としては、ヒンドゥー教のバジャン(賛歌)や仏教の読経などがある。ポピュラー音楽も盛んで、『レッサム・フィリリ』のような国民的愛唱歌も存在する。

- 舞踊: 宗教的な儀式や祭りと結びついた伝統舞踊が各地に伝わる。代表的なものに、マルニダンス、ラケダンス、サケラダンス、カウラダンス、タマン・セロなどがある。仮面舞踊も多く、神々や悪魔の物語を表現する。

- 演劇: 伝統的な宗教劇や民俗劇が存在する。近年は現代演劇も上演されている。

- 映画: ネパールの映画産業は「コリウッド」(Kollywood)と呼ばれ、主にネパール語の映画が製作されている。年間数十本から百本程度の映画が公開される。内容は、恋愛、家族、社会問題などを扱ったものが多く、歌や踊りが多用されるインド映画の影響も受けている。

ネパール・アカデミーは、1957年に設立され、ネパールの芸術文化振興における中心的な機関である。

12.5. 伝統衣装

ネパールの伝統衣装は、多様な民族の文化や気候風土を反映し、地域や民族ごとに特色がある。

- 男性の伝統衣装:

- ダウラ・スルワール (दौरा सुरुवालダウラ・スルワールネパール語): ネパールの代表的な男性用民族衣装。ダウラは上半身に着る、前合わせが斜めになったシャツ状の上衣で、紐で結んで着用する。スルワールはゆったりとしたズボンで、足首の部分は細くなっている。これに、腰に巻く布「パトゥカ」(पटुकाパトゥカネパール語)、ベスト状の「イスタコート」(इस्टकोटイスタコートネパール語)、そして特徴的な帽子「ダカ・トピ」(ढाका टोपीダカ・トピネパール語)を組み合わせるのが正装とされる。ダカ・トピは、ダカ織りという独特の模様の布で作られる。

- クルタ (कुर्ताクルタネパール語): インド起源のゆったりとしたシャツで、タライ平原やインド文化の影響が強い地域で広く着用される。

- ドーティ (धोतीドーティネパール語): 一枚の長い布を腰に巻き付けて着用する下半身の衣装。主にタライ平原やマガール族、タルー族などの伝統衣装の一部として見られる。

- ラッカッド (कछाडカチャードネパール語): マガール族などが着用する腰布。

- ルンギ (लुङ्गीルンギーネパール語): タルー族などが着用する筒状の腰布。

- 女性の伝統衣装:

- グンニュ・チョロ (गुन्यू चोलोグンニュ・チョロネパール語): ネパールの代表的な女性用民族衣装。グンニュはブラウス(チョロ)の上に着る一枚布で、サリーのように体に巻き付けて着用する。チョロは、伝統的には長袖で前を紐で結ぶチャウバンディ・チョロが一般的であったが、現代では半袖で前開きのものも多い。グンニュはファリヤ(फरियाファリヤネパール語)とも呼ばれる。

- サリー (साडीサリーネパール語): インド起源の衣装で、一枚の長い布を巧みに体に巻き付けて着用する。特にタライ平原や都市部で広く見られる。結婚式などの正装としても用いられる。

- クルタ・スルワール (कुर्ता सुरुवालクルタ・スルワールネパール語): 女性用のクルタ(上衣)とスルワール(ズボン)、そしてショール(サルワール・カミーズとも呼ばれる)のセット。日常着として広く着用されている。

- その他: シェルパ族の女性は、チベット文化の影響を受けた「チュバ」(ཕྱུ་པチュバチベット語)という厚手のワンピース状の衣装に、「パンギ」(エプロン)を着用する。リンブー族の女性は、独特の織物で作られた衣装や装飾品を身に着ける。

- 装飾品:

- 既婚のヒンドゥー教徒の女性は、額に赤い印「ティカ」(टीकाティカネパール語)、髪の分け目に赤い粉「シンドゥール」(सिन्दूरシンドゥールネパール語)、ガラスや石のビーズで作られたネックレス「ポテ」(पोतेポテネパール語)、そして赤い腕輪を着用する習慣がある。

- 金や銀、宝石を用いた宝飾品も一般的である。ヒンドゥー教徒の女性がポテと共に着用する金製のネックレス「マンガルストラ」(मंगलसूत्रマンガルストラネパール語)や「ティラハリ」(तिलहरीティラハリネパール語)、リムブー族の女性が頭に着ける大きな金の花飾り「サムヤフン」(साम्याफुङサムヤフンネパール語)や巨大な金の耳飾り「ネッセイ」(नेसेネッセイネパール語)、マガール族の女性が着ける頭飾り「シルプリ」(सिरफूलシルプールネパール語)、「シルバンディ」(सिरबन्दीシルバンディネパール語)、「チャンドラ」(चन्द्रमाチャンドラマネパール語)などがある。タルー族の女性は、頭に着ける「マンギヤ」(मंगियाマンギヤネパール語)、額の「ティクリ」(टिकुलीティクリネパール語)、首回りの「カンセリ」(कनसेरीカンセリネパール語)や「ティカハマラ」(टिकाहमालाティカハマラネパール語)など、総重量で6 kgにもなる銀の宝飾品を身に着けることもある。

近年、特に都市部では洋装化が進み、伝統衣装は儀式や祭りの際などに着用されることが多くなっている。しかし、ダカ・トピは依然としてネパール人男性のアイデンティティの象徴として広く愛用されている。

12.6. 食文化

ネパールの食文化は、多様な民族の伝統と、地理的条件、そして隣国インドとチベットの食文化の影響を受けながら形成されてきた。地域や民族ごとに特色ある料理が存在する。

- 主食:

- ダルバート (दालभातダルバートネパール語): ネパールの代表的な家庭料理であり、日常的に最もよく食べられている。「ダル」は豆のスープ、「バート」は米飯を意味する。これに、「タルカリ」(तरकारीタルカリネパール語、野菜やジャガイモなどのスパイス煮込み・カレー風味)、「アツァール」(अचारアチャールネパール語、漬物やスパイスの効いた和え物)、「サーグ」(सागサーグネパール語、青菜炒め)などが添えられるのが一般的。肉料理(鶏肉、ヤギ肉、水牛肉など)が加わることもある。一皿に盛り付けられ、手で混ぜながら食べる。

- ディロ (ढिडोディドネパール語): トウモロコシ粉、ソバ粉、キビ粉などを熱湯で練り上げたもので、特に山間部で食べられる伝統的な主食。ダルやタルカリと共に食べる。

- ロティ (रोटीロティネパール語): 全粒粉で作る無発酵の薄焼きパン。チャパティ(चपातीチャパティネパール語)も同様に食べられる。

- セルロティ (सेलरोटीセルロティネパール語): 米粉と砂糖で作る、リング状の揚げパン。祭りやお祝いの席でよく作られる。

- 軽食・スナック:

- モモ (ममモモネパール語): チベット風の蒸し餃子または小籠包。水牛、鶏肉、野菜などの餡を小麦粉の皮で包み、蒸したり揚げたりして食べる。スパイシーなタレ(アツァール)につけて食べるのが一般的で、ネパールで最も人気のある軽食の一つ。

- サモサ (समोसाサモサネパール語): ジャガイモや豆などの具をスパイスで味付けし、小麦粉の皮で三角形に包んで揚げたもの。インド起源。

- チャウミン (चाउमिनチャウミンネパール語): ネパール風焼きそば。野菜や肉と共に麺を炒め、スパイスで味付けする。

- トゥクパ (थुक्पाトゥクパネパール語): チベット風の麺料理。野菜や肉の入った温かいスープ麺。

- スクティ (सुकुटीスクティネパール語): 乾燥させた肉(主に水牛肉)をスパイスで炒めたり、スープにしたりする料理。

- チャタマリ (चटमरीチャタマリネパール語): 米粉で作るクレープ状の生地に、ひき肉や卵、野菜などを乗せて焼いた、ネワール族の伝統料理。「ネワール・ピザ」とも呼ばれる。

- グンドゥルック (गुन्द्रुकグンドゥルックネパール語): 青菜(主にカラシナやダイコンの葉)を発酵させて乾燥させた保存食。スープや漬物にして食べる。独特の酸味がある。

- クワティ (क्वाँटीクワティネパール語): 9種類の豆を発酵させて作る栄養価の高いスープ。特にジャナイ・プルニマの祭りで食べられる。

- 乳製品:

- ダヒ (दहीダヒネパール語): ヨーグルト。ネパールでは非常にポピュラーで、食後のデザートや料理の材料として用いられる。バクタプルの「ジュジュ・ダウ」(王様のヨーグルト)は特に有名。

- ギー (घ्यूギューネパール語): 精製バター。料理の風味付けや灯明に用いられる。

- 飲み物:

- チヤ (चियाチヤネパール語): ミルクと砂糖、スパイス(カルダモン、ショウガ、クローブなど)を入れて煮出した甘いミルクティー。ネパールで最も日常的に飲まれる。

- ラッシー (लस्सीラッシーネパール語): ダヒをベースにした飲み物。甘いものや塩味のもの、フルーツ風味のものなどがある。

- チャン (ཆང་チャンチベット語): 米やキビ、トウモロコシなどを発酵させて作る伝統的な醸造酒。自家製されることも多い。

- トンバ (तोङ्बाトンバネパール語): 発酵させたシコクビエの実に熱湯を注いで飲む、東部丘陵地帯のリンブー族などの伝統的な酒。

- ラキシー (रक्सीラクシーネパール語): 米やキビなどを原料とする蒸留酒。

ネパールの食文化は、地域ごとの気候や産物、民族の伝統、宗教的背景などが複雑に影響し合い、豊かな多様性を持っている。近代化に伴い、都市部では外国の食文化も取り入れられ、食生活は変化しつつある。

12.7. スポーツと余暇

ネパールで人気のあるスポーツや伝統的な遊戯は、国民の余暇活動や社会的な交流において重要な役割を果たしている。

- 人気スポーツ:

- クリケット: 近年、特に若者の間で急速に人気が高まっている。ネパール代表チームは国際大会でも活躍を見せており、国民的な関心を集めている。

- サッカー: クリケットと並んで非常に人気が高い。国内リーグも存在し、多くのファンを持つ。ネパール代表チームは南アジア地域では強豪の一つである。

- バレーボール: 2017年にネパールの国技として宣言された。比較的少ない設備でプレーできるため、学校や地域社会で広く親しまれている。

- 伝統的な遊戯・スポーツ:

- ダンディ・ビヨ (डन्डी बियोダンディ・ビヨネパール語): 2本の棒(長い棒「ダンディ」と短い棒「ビヨ」)を使って遊ぶ、ネパールの伝統的な遊戯。かつては非公式な国技とされていた。標準化や競技としての発展は十分ではないが、農村部では依然として人気がある。

- カバディ: インド起源の団体競技で、攻撃と守備を交互に行い、相手チームの選手にタッチして自陣に戻ることを目指す。南アジアでは人気が高く、ネパールでもプレーされているが、プロスポーツとしてはまだ初期段階である。

- バッグ・チャル (बाघ चालバーグ・チャールネパール語、「虎の動き」の意): ネパール発祥とされる古代のボードゲーム。チョークで盤を描き、小石を使って遊ぶことができる。2匹の虎と20匹のヤギの駒を使い、虎がヤギを捕獲するか、ヤギが虎の動きを封じるかを競う。現在も人気がある。

- その他のスポーツ・余暇活動:

- バスケットボール、フットサル、レスリング、ボディビル、バドミントンなども人気が高まっている。

- 子供たちの間では、鬼ごっこ、お手玉(ナックルボーン)、けんけんぱ(ホップスコッチ)、ハンカチ落とし(ルマール・チョール)、石けり(セブンストーンズ)、ビー玉、こま回し、輪回し、路地裏クリケットなどが人気である。自転車のチューブを切ったゴムバンドは、ドッジボール、あやとり、ジェンズ(羽根つき)、縄跳びなど、多様な遊び道具として使われる。

- チェスもプレイされている。

- 武道(空手、テコンドーなど)も人気があり、国際大会でメダルを獲得する選手もいる。

- 障害者スポーツも行われており、特に男子・女子のブラインドクリケットは注目されている。

ネパール唯一の国際スタジアムは、多目的のダサラス・ランガシャラ・スタジアムであり、サッカーの男女代表チームがホームマッチを行う。クリケット代表チームは、トリブバン大学国際クリケットグラウンドでホームマッチを行っている。

スポーツの発展における課題としては、インフラ不足、資金不足、汚職、縁故主義、政治的介入などが指摘されている。プロスポーツ選手として生計を立てられる者はごく少数である。ネパール警察、武装警察隊、ネパール軍は多くの代表選手を輩出しており、有望な選手がより良い競技機会を求めてこれらの組織に所属することも知られている。

スポーツは、健康増進や青少年の健全育成だけでなく、民族やカーストを超えた社会統合の可能性も秘めており、その振興が期待されている。

12.8. 祝祭日と暦

ネパールでは、多様な民族と宗教が共存しているため、年間を通じて多くの祝祭日がある。公的な祝祭日は、宗教的なものと国家的なものに大別される。

主要な公的な祝祭日(日付はネパール暦および太陽暦の変動により毎年変わることが多い)

- ダサイン (Dashain): ネパール最大のヒンドゥー教の祭りで、通常9月~10月に15日間祝われる。女神ドゥルガーが悪魔マヒシャースラを打ち破ったことを記念する。家族が集まり、ティカ(米、ヨーグルト、朱色の粉を混ぜたもの)を額につけ合い、凧揚げやブランコ遊びなどが行われる。動物供犠も一部で行われる。

- ティハール (Tihar): ダサインに次ぐ大きな祭りで、通常10月~11月に5日間祝われる。「光の祭り」とも呼ばれ、家々をディヤ(灯明)で飾り、富と繁栄の女神ラクシュミーを迎える。カラス、犬、牛、そして兄弟姉妹を敬う日が含まれる。

- マハ・シヴァラートリ (Maha Shivaratri): ヒンドゥー教のシヴァ神を祀る祭りで、通常2月~3月に行われる。パシュパティナート寺院には多くの巡礼者が集まる。

- ホーリー (Holi): 色彩の祭りで、通常2月~3月に行われる。人々が色粉や色水をかけ合って春の到来を祝う。

- 仏陀ジャヤンティ (Buddha Jayanti): 仏陀の生誕、悟り、入滅を祝う仏教の祭りで、通常4月~5月の満月の日に行われる。ルンビニやスワヤンブナート、ボダナートなどの仏教寺院で祝賀行事が行われる。

- ガイ・ジャトラ (Gai Jatra): 「牛の祭り」とも呼ばれ、カトマンズ盆地のネワール族の祭り。その年に亡くなった近親者の魂を弔うため、子供たちが牛の仮装をして練り歩く。風刺やユーモアも交えられる。通常8月~9月。

- インドラ・ジャトラ (Indra Jatra): カトマンズのネワール族の最大の祭りの一つで、雨と豊穣の神インドラと生き神クマリを祀る。通常9月に行われ、クマリの山車巡行などが行われる。

- クリシュナ・ジャンマアシュタミー (Krishna Janmashtami): ヒンドゥー教のクリシュナ神の生誕を祝う祭り。通常8月~9月。

- ネパール新年 (Nepali New Year): ヴィクラム暦の元旦で、通常西暦の4月中旬にあたる。

- 共和国記念日 (Republic Day): 5月28日。2008年の王制廃止と共和国樹立を記念する。

- 殉教者の日 (Martyrs' Day): マグ月16日(通常1月30日頃)。民主化運動などで犠牲になった人々を追悼する。

その他、各民族や地域独自の祭りも数多く存在する。

暦

ネパールで公式に使用されている暦はヴィクラム暦(विक्रम संवत्ヴィクラマ・サムヴァトネパール語、Vikram Samvat、ビクラム・サンバット、略称 B.S.)である。これは太陽暦であり、西暦よりも約56.7年進んでいる。例えば、西暦2024年はヴィクラム暦では2080年または2081年となる(新年が西暦の4月中旬に来るため)。ヴィクラム暦の新年(バイサーク月1日)は、通常西暦の4月13日または14日にあたる。月の日数は29日から32日まで変動する。

歴史的には、シャカ暦、ネパール暦(ネワール暦、太陰太陽暦)、マンデーブ暦、ラクシュマン・セーン暦など、様々な暦が使用されてきた。宗教的な祭りや行事の多くは、現在も太陰太陽暦に基づいて行われるため、西暦上の日付は毎年変動する。

都市部では西暦の使用も広まっているが、日常生活や公的な文書ではヴィクラム暦が依然として主流である。市販のカレンダーには、ヴィクラム暦を主とし、西暦と太陰太陽暦を併記しているものが多い。