1. 概要

デイヴィッド・シャープ(1972年2月15日 - 2006年5月15日)は、イギリスの登山家であり、2006年にエベレスト山頂付近で死亡した。彼の死は、瀕死の状態にあったシャープの傍らを多数の登山者が通り過ぎたことで、国際的な論争と倫理的な議論を巻き起こした。この記事では、シャープの生涯、彼の登山哲学、そしてエベレストでの悲劇的な死に至るまでの経緯を詳述する。特に、極限状況下での個人の責任と他者への人道的義務、商業登山の倫理的問題、そして生命の尊厳を巡る社会的な側面と議論に焦点を当て、中道左派の視点から考察する。シャープの死は、エドモンド・ヒラリー卿をはじめとする多くの著名な登山家や識者から厳しい批判を浴び、高所登山における倫理観の低下と商業主義の弊害を浮き彫りにした。

2. 生涯と背景

デイヴィッド・シャープは、幼少期から登山に親しみ、機械工学の学位を取得した後、エンジニアとしてのキャリアを積んだ。彼は登山活動に情熱を傾け、特に人工的な補助なしでの登攀を追求する独自の哲学を持っていた。

2.1. 幼少期と教育

デイヴィッド・シャープは1972年2月15日にロンドン近郊のハープデンで生まれた。彼はプライアー・パースグローヴ・カレッジで学び、その後ノッティンガム大学に進学し、1993年に機械工学の学位を取得した。幼少期にはイングランドのローズベリー・トッピングに登頂し、大学では登山部の一員として活動するなど、早くから登山に興味を示していた。

2.2. 職業と登山準備

大学卒業後、シャープは世界的なセキュリティ企業であるQinetiQでエンジニアとして勤務した。彼は探検や登山遠征のために休暇を取り、2006年秋からは数学教師として働くことを計画していた。シャープは、自身が慣れ親しんだ山において、ガイドや現地の登山補助、高山病薬や補助酸素といった人工的な補助なしで登山を行うことを信条としていた。

3. 登山歴

シャープは経験豊富な登山家であり、世界有数の高峰に挑戦してきた。彼の登山哲学は、人工的な補助を極力排除し、自己の力のみで山と向き合うことにあった。

3.1. 登山哲学とアプローチ

デイヴィッド・シャープは、ガイドや現地の登山補助、高山病薬、補助酸素などの人工的な補助を一切使用しないという独自の登山哲学を持っていた。彼は補助酸素を使用してエベレストに登頂することに挑戦的な意味を見出していなかった。この哲学は、彼のその後の登山活動、特に2006年のエベレスト遠征における判断に大きな影響を与えることになる。

3.2. 主な登頂記録

シャープは、エベレスト遠征以前にいくつかの主要な高峰に挑戦している。彼の登山経験は豊富であり、チョ・オユーの登頂にも成功している。

3.2.1. 2001年 ガッシャーブルムII峰遠征

2001年、シャープはカラコルム山脈に位置するガッシャーブルムII峰(標高8035 m)への遠征に参加した。この山はパキスタンと中国の国境に位置している。ヘンリー・トッドが率いるこの遠征は、悪天候のため登頂を断念せざるを得なかった。

3.2.2. 2002年 チョ・オユー遠征

2002年、シャープはリチャード・ドゥーガンとジェイミー・マクギネスが率いるヒマラヤン・プロジェクトの一員として、ヒマラヤ山脈のチョ・オユー(標高8201 m)への遠征に参加し、登頂に成功した。しかし、この遠征中に隊員の一人がクレバスに転落して死亡するという事故が発生した。ドゥーガンはシャープを「強い登山家」と評価する一方で、彼が背が高く痩せており、体脂肪が少ない体型であることを指摘した。極寒の登山においては体脂肪が生存に不可欠であるため、この身体的特徴は後に懸念材料となる。

3.2.3. 2003年 エベレスト遠征

2003年はシャープにとって初めてのエベレスト遠征となった。この遠征もイギリス人登山家リチャード・ドゥーガンが率いるチームで、テレンス・バノン、マーティン・ダガン、スティーブン・シノット、そしてジェイミー・マクギネスらが参加していた。登頂に成功したのはバノンとマクギネスのみであったが、死者は出なかった。ドゥーガンはシャープが高度順応に優れており、チーム内で最も強いメンバーであったと評価している。また、シャープはキャンプで陽気な性格で、ロッククライミングの才能も持ち合わせていたとされている。しかし、この登攀中にシャープは凍傷を負い始めたため、チームのほとんどのメンバーは彼と共に引き返すことを決断した。この際、シャープとドゥーガンは苦しんでいたスペイン人登山家に予備の酸素を与えるなどして助け、シャープはこの登攀で足の指の一部を凍傷で失った。

3.2.4. 2004年 エベレスト遠征

2004年、シャープはエベレストの北壁へのフランス・オーストリア合同遠征に参加した。彼は標高8500 mまで登ったが、頂上には到達できなかった。シャープは他のメンバーについていけなくなり、スリー・ステップの手前で立ち止まった。この遠征のリーダーはフランス人登山家のユーグ・ドーバレードで、彼は2008年のK2遭難事故で命を落とすことになる。ドーバレードは2004年のこの遠征でエベレストに登頂し、フランス人として56人目のエベレスト登頂者となった。彼のチームは5月17日朝に登頂を達成し、オーストリア人のマーカス・ノイヒル、ポール・コラー、フレドリックス・クラウスナー、そしてネパール人のチャン・ダワ・シェルパ、ラッパ・ギャルゼン・シェルパ、ジンバ・ザンブ・シェルパ(アン・バブーとしても知られる)が参加していた。

ドーバレードとシャープは、登山中の補助酸素の使用について意見が対立していた。ドーバレードは単独での登攀や補助酸素なしでの登頂は間違っていると考えていたが、シャープは他の登山家へのメールで補助酸素の使用を信じていないと述べていた。この遠征ではシャープは4人の登山家と行動を共にすることになったため、一時的にこの点については譲歩したが、2006年の単独登頂では再び自身の信念を貫くことになる。この2004年の挑戦で、シャープは指に凍傷を負った。

4. 2006年エベレスト遠征と死

2006年、デイヴィッド・シャープはエベレストへの単独登頂を試みた。この遠征は彼の命を奪い、彼の死を巡る状況は登山界に大きな波紋を広げた。

4.1. 遠征準備と計画

シャープは2006年にアジアン・トレッキング社を通じてエベレストへの単独登頂を計画した。彼は補助酸素なしでの登頂を目指しており、これはシェルパのような高度順応能力の高い登山家にとっても極めて危険な試みとされている。しかし、シャープは補助酸素を使ってエベレストに登ることに挑戦的な意味を見出していなかった。

シャープはアジアン・トレッキング社の「ベーシックサービス」パッケージを利用した。このパッケージは、山のある特定の高度に到達した後のサポートや、パートナーとなるシェルパの提供は含まれていなかったが、追加料金を支払えばこれらのオプションを利用することは可能であった。シャープは、同じ「インターナショナル・エベレスト・エクスペディション」に参加していた13人の独立した登山家たち(その中には、同年登頂中に死亡したヴィトール・ネグレート、トーマス・ウェーバー、イゴール・プリューシュキンも含まれる)とグループを組んでいた。このパッケージには、許可証、チベットへの移動、酸素装備、交通手段、食料、そしてエベレストの「前進ベースキャンプ」(ABC、標高約6340 m)までのテントが含まれていた。シャープが所属していたグループは「遠征隊」ではなく、リーダーもいなかったが、グループのメンバー同士で互いの状況を把握し合うことは、登山における良きエチケットとされていた。

シャープがアジアン・トレッキング社に申し込む前、彼の友人であり経験豊富な登山家兼ガイドであるジェイミー・マクギネスは、自身の企画する遠征に割引価格で参加するようシャープを誘っていた。シャープはこの申し出が良い条件であることを認めつつも、自身のペースで独立して登りたいという理由で断った。シャープはシェルパなしで単独で登ることを選択し、十分な補助酸素(伝えられるところによると、高所での8~10時間の登攀に足りる程度の2本のボトルのみ)を持たず、問題が発生した場合に助けを呼ぶための無線機も携帯していなかった。

4.2. 登攀過程と遭難

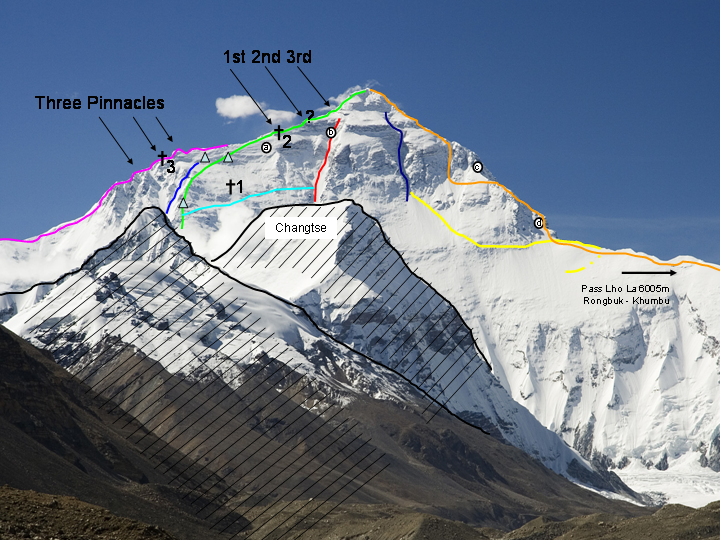

シャープは車両でベースキャンプまで移動し、彼の装備はヤクによって前進ベースキャンプまで運ばれた。彼はそこで5日間を過ごし、高度順応を行った。その後、シャープはいくつかの高所キャンプを設営し、物資を運び、さらに高度順応を進めるために山を何度か往復した。シャープは5月13日の夜遅く、北東稜の下にある高所キャンプから頂上アタックを開始したとみられている。彼は「エグジット・クラックス」と呼ばれる岩場を登り、スリー・ステップを含む北東稜を横断し、頂上に到達した後、高所キャンプに戻る必要があった。シャープは限られた量の補助酸素を携帯しており、それを緊急時にのみ使用するつもりであったと報じられている。

シャープは5月14日の夜遅くに頂上に到達したか、あるいは頂上付近で引き返し、下山中に標高約8500 mの地点にある「グリーンブーツ・ケーブ」として知られる岩の張り出しの下でビバークを余儀なくされた。この場所は、いわゆるファースト・ステップの近くに位置している。悪天候、おそらく装備の問題、そして酸素不足による高山病のため、彼は残りの補助酸素を使い果たしていた。その夜は、そのシーズンで最も寒い夜の一つであった。

シャープの窮状はすぐには知られなかった。彼は登山者の位置を監視する遠征隊と一緒に行動していなかった上、事前に頂上アタックを誰にも伝えていなかった(他の登山者は彼が登攀中に目撃していたものの)、無線機や衛星電話も持っていなかったため、他者に連絡する手段がなかった。また、彼のグループの経験の浅い他の2人の登山家が同時期に行方不明になっていた。行方不明になった2人のうちの1人はマレーシア人のラヴィチャンドラン・タルマリンガムで、彼は後に発見されたものの、凍傷のため治療が必要となった。

シャープが5月15日の夜遅くになっても戻らず、彼を目撃した者もいなかったため、シャープが所属していたグループのメンバー(ジョージ・ディジュマレスクを含む)はシャープが行方不明であることに気づいた。シャープは以前にも問題に遭遇した際に引き返した経験豊富な登山家であったため、当初は高所のキャンプで避難しているか、エベレストのさらに高所でビバークしていると推測され、すぐに懸念されることはなかった。高所でのビバークは非常に危険であるが、特定の極限状況下では推奨されることもある。

シャープは岩の張り出しの下で、足を抱え込むように座った姿勢で、グリーンブーツの隣で死亡した。この「洞窟」は、一般的にキャンプ4と呼ばれる高所キャンプから約250 m上方に位置しているが、極度の寒さ、疲労、酸素不足、そして暗闇により、キャンプ4への下山は非常に危険、あるいはほとんど不可能であった。

4.3. 他の登山者との遭遇と放置

シャープの遭難時、複数の登山チームが彼と遭遇したが、効果的な救助活動は行われなかった。

4.3.1. ヒメックス隊(第一チーム)

ヒメックスは2006年の登山シーズン中、エベレスト登頂のために複数のチームを編成していた。その第一チームは、登山家でガイドのビル・クロースが率いていた。5月14日午前1時頃、北ルートの「エグジット・クラックス」付近を登攀中に、クロースの遠征チームはシャープの傍らを通過した。午前11時頃にクロースのチームが下山する際、シャープは山のさらに高い場所、サード・ステップの麓で再び目撃された。クロースの遠征隊がセカンド・ステップまで下山してから1時間以上後、シャープはサード・ステップの上にいたが、非常にゆっくりとしか動いておらず、約90 mしか進んでいなかった。

4.3.2. トルコ隊

トルコ人登山家チームもシャープに遭遇したと報告している。彼らは5月14日の夜に高所キャンプを出発し、3つの別々のグループで行動していた。

夜遅くから早朝にかけて、トルコチームのメンバーは登攀中にシャープと遭遇した。最初のグループは真夜中頃にシャープと出会い、彼が生きていることに気づき、短い休憩を取っている登山家だと思った。シャープは彼らに先を急ぐよう手で合図したとされる。後にシャープに気づいた他の者たちは、彼がすでに死亡していると考えた。この高所での状況では、死亡した登山家の遺体を回収することはほぼ不可能である。シャープはこれら2つの遭遇の間に眠りに落ちた可能性があると考えられている。シャープが眠りたがっていたことは、後の遭遇で他の登山家によっても言及されており、彼が「眠りたい」と人々に告げたという言葉がいくつかのニュース記事で報じられた。

トルコチームの一部は5月15日の早朝に登頂したが、他のメンバーはチーム内で医療的な問題が発生したため、頂上付近で引き返した。引き返したトルコチームのメンバーは午前7時頃にシャープと再会した。その中にはトルコチームのリーダーであるセルハン・ポチャンもおり、彼は以前シャープの傍らを通り過ぎた際に、最近死亡した登山家だと思っていた。しかし、明るくなってからポチャンはシャープが生きていることに気づき、その状態が危機的であることを認識した。

シャープは酸素が尽きており、重度の凍傷と一部の凍結した手足を負っていた。2人のトルコ人登山家がその場に留まり、彼に飲み物を与え、動かそうと試みた。彼らは自分たちの酸素が少なくなり、ブルチャク・オゾール・ポチャン(チーム内で医療問題を抱えていた登山家)を安全に下山させる必要があったため、その場を離れざるを得なかったが、後で戻るつもりであった。セルハン・ポチャンは、下山中のチームの一部に無線でシャープについて連絡を入れ、ブルチャクと共に下山を続けた。午前8時30分頃、トルコチームの他の2人のメンバーがシャープの凍りついたマスクを清掃し、酸素を提供しようとしたが、自分たちも酸素が尽き始めたため下山しなければならなかった。その後、残りのトルコ人登山家と一部のヒメックス遠征隊のメンバーがシャープをさらに助けようと試みた。

4.3.3. ヒメックス隊(第二チーム)

ヒメックスの第二チームには、マキシム・チャヤ、ニュージーランドの義足登山家マーク・イングリス、ウェイン・アレクサンダー(イングリスの義足登山用義足を設計した人物)、ディスカバリーチャンネルのカメラマンマーク・ウェツ、経験豊富な登山ガイドマーク・ウッドワード、そして彼らのシェルパ支援チーム(プルバ・タシを含む)がいた。チームは5月14日の真夜中頃、標高約8200 mの高所キャンプを出発した。チャヤとシェルパのポーター/ガイドは、約30分先行していた。

午前1時頃、ウッドワードと彼のグループ(イングリス、アレクサンダー、ウェツ、一部のシェルパポーターを含む)は、意識不明のシャープに遭遇した。彼は重度の凍傷を負っていたが、明らかに呼吸をしていた。ウッドワードは、シャープが薄い手袋を着用しており、酸素を使用していないことに気づき、シャープに「起きろ、動け、ヘッドランプの列について高所キャンプに戻れ」と叫んだ。ウッドワードはシャープの目にヘッドランプを当てたが、反応はなかった。

ウッドワードはシャープが低体温症による昏睡状態にあると考え、「ああ、このかわいそうな男はもうダメだ」とコメントし、シャープは救助不可能だと判断した。ウッドワードはシャープについて前進ベースキャンプに無線で連絡しようとしたが、応答はなかった。アレクサンダーは「神のご加護を...安らかに眠れ」とコメントし、グループは先に進んだ。ウッドワードは、それは簡単な決断ではなかったが、彼の主な責任はチームメンバーの安全であり、その極度の寒さの中で立ち止まることはチームの生存を危うくしただろうと述べた。彼らのいる高度では、意識があり、歩ける状態であることだけが「救助可能」と見なされる条件であった。

マキシム・チャヤは午前6時頃に頂上に到達した。下山中、チャヤと彼と同行していたシェルパのポーター/ガイドであるドルジェは、午前9時過ぎにシャープに遭遇し、彼を助けようと試みた。チャヤはまた、ヒメックス遠征隊のマネージャーであるラッセル・ブライスにグループの無線で連絡を入れた。彼は登攀中の暗闇ではシャープの姿を見ていなかった。チャヤは、シャープが意識不明で激しく震えており、薄いウールの手袋を着用しているだけで、帽子、眼鏡、ゴーグルはつけていなかったと観察した。シャープは重度の凍傷を負い、手足は凍結しており、空の酸素ボトルを1本しか持っていなかった。

ある時点でシャープは震えを止めたため、チャヤは彼が死亡したと思ったが、しばらくして再び震え始めた。彼らは彼に酸素を与えようとしたが、反応はなかった。約1時間後、ブライスはチャヤに、何もできることはなく、酸素も尽きかけているため戻るよう助言した。チャヤはワシントン・ポスト紙に「彼は死を望んでいたようにすら見える」と語った。

チャヤが下山した後まもなく、ヒメックスの第二グループとトルコグループの他のメンバーが下山中にシャープと再会し、彼を助けようと試みた。ヒメックスのリードシェルパガイドであるプルバ・タシとトルコ人シェルパガイドは、見つけた予備のボトルからシャープに酸素を与え、血行を促進しようと体を叩き、飲み物を与えようとした。ある時点で、シャープは数言を口にした。グループはシャープを立たせようと試みたが、補助があっても立つことができなかった。シャープを日差しのある場所まで移動させるには、最も力のある2人のシェルパが20分を要した。シャープは救助不可能であると判断され、グループは下山した。

4.4. マーク・イングリスを巡る論争

デイヴィッド・シャープの死後、マーク・イングリスは当初、メディアやエドモンド・ヒラリー卿を含む多くの人々から、シャープを助けなかったことについて厳しい批判を浴びた。イングリスは、シャープの傍らを頂上を目指す30人から40人の他の登山者が通り過ぎたが、誰も救助を試みなかったと述べたが、彼がより有名であったために批判された。イングリスは、シャープが適切な手袋や十分な補助酸素を欠いており、登攀時にはすでに助かる見込みがなかったと信じていたと語った。彼はまた、当初「私は...無線で連絡し、[遠征隊マネージャーのラッセル・ブライスは]『友よ、君には何もできない。彼は酸素なしで何時間もそこにいる。彼は実質的に死んでいる』と言った。問題は、標高8500 mでは自分自身を生かすことすら極めて困難であり、ましてや他の誰かを生かすことなど到底不可能だ」と述べた。

イングリスの発言は、彼のチームがシャープの傍らを登攀中に通過した時点では、シャープは手の施しようがない状態であったと彼が信じていたことを示唆している。しかし、ブライスは、イングリスが状況を評価したりシャープを救助する可能性を検討することなく先に進むよう助言したと報じられたことで当初批判されたが、彼はシャープに関する無線連絡を、登山家マキシム・チャヤから約8時間後に知らされるまで一切受けていないと否定している。この時、シャープは意識不明で激しく震え、重度の凍傷を負い、手袋も酸素も持っていなかった。ブライスは遠征隊メンバーとの無線交信の詳細な記録を保持しており、すべての無線交信を録音していたこと、そしてディスカバリーチャンネルがこの間ブライスを撮影していたことが明らかになり、これらすべてが、ブライスがシャープの窮状について最初に知らされたのは、登山家チャヤが午前9時頃にブライスに連絡した時であったことを裏付けた。

ドキュメンタリー『Dying for Everest』の中で、マーク・イングリスは「私の記憶では、無線を使った。そして、『先へ進め、助けられることは何もない』という返事を受け取った。それがラッセル・ブライスからだったのか、他の誰かからだったのか、あるいは...それは単なる低酸素症で...私の頭の中の出来事だったのか、今は定かではない」と述べている。もしイングリスが「彼は酸素なしで何時間もそこにいる」と告げられた無線会話があったとすれば、それはイングリスの下山中であったに違いないと考えられている。なぜなら、彼が登攀中にブライスや他の登山家がシャープがそこにどれくらいいたかを知る術はなかったからである。2006年7月、イングリスは自身の主張を撤回し、高所の極限状況が記憶の不確かさを招いたと説明した。

ディスカバリーチャンネルは、ドキュメンタリー『エベレスト登頂:極限への挑戦』のためにヒメックス遠征隊を撮影しており、ウェツが携帯していたHDカメラ(極度の寒さで登攀中に使用不能になった)や、一部のヒメックスシェルパのヘルメットカメラの映像も含まれていた。これらの映像は、シャープがイングリスのグループによって発見されたのは彼らの下山中であったことを示唆している。しかし、イングリスと同行していた登山家たちは、シャープが登攀中に発見されたことを確認しているが、この時点でブライスにシャープに関する連絡があったことは認めていない。イングリスのグループが下山中にシャープに到達し、ブライスに連絡を入れた頃には、彼らは酸素が少なく、ひどく疲労しており、重度の凍傷などの問題を抱えていたため、彼らによる救助は不可能であった。

4.5. ジェイミー・マクギネスの証言

ニュージーランドの登山家ジェイミー・マクギネスは、下山中にシャープに到達したシェルパについて、「...アラン・トレックスのダワもデイヴィッドに酸素を与え、彼を動かそうと繰り返し、おそらく1時間ほど試みた。しかし、彼はデイヴィッドを一人で立たせることも、肩に寄りかからせて休ませることもできなかった。ダワも彼を置いていくしかなかった。シェルパが2人いても、その先の難しいセクションをデイヴィッドを下ろすことは不可能だっただろう」と報告している。

マクギネスは2002年にシャープと共にチョ・オユーを成功裏に登頂した遠征隊の一員であった。また、2003年のエベレスト遠征にもシャープや他の登山家たちと参加しており、2006年にはシャープに、彼がアジアン・トレッキング社に支払った金額とほとんど変わらない費用で、自身の企画する遠征にエベレスト登頂のために参加する機会を提供していた。ドキュメンタリー『Dying For Everest』の中で、マクギネスはシャープが救助を期待していなかったと指摘し、「絶対に違う、彼は私に、リスクを理解しており、他の誰をも危険に晒したくないとはっきり言っていた」と述べた。

4.6. ドキュメンタリーとメディア報道

デイヴィッド・シャープは、彼の悲劇的な遠征と同じシーズンに撮影されたテレビ番組『エベレスト登頂:極限への挑戦』のシーズン1の撮影中に、5月15日の朝、カメラに一瞬だけ捉えられた。この映像は、ヒメックスのシェルパが下山中にヘルメットカメラで撮影したもので、トルコ人シェルパやマーク・イングリスを含むヒメックスの他のグループの登山家たちと共にシャープを助けようとしている様子が映っていた。

シャープの死は、USAトゥデイ、サンデー・タイムズ、ニュージーランド・ヘラルド、ワシントン・ポスト、ナショナル・パブリック・ラジオ、アウトサイドなどの主要なメディアで広く報じられ、その状況は『Dying for Everest』などのドキュメンタリー番組で再構築され、事件の倫理的側面が深く掘り下げられた。

5. 事件への反応と倫理的議論

デイヴィッド・シャープの死は、登山界に広範な倫理的議論を巻き起こした。特に、極限状況下での救助義務と、個人の登頂目標とのバランスが問われることとなった。

5.1. エドモンド・ヒラリー卿の批判

エドモンド・ヒラリー卿は、シャープを救助しようとしなかったとされる当時の決定に対し、非常に厳しい批判を表明した。彼は、他の登山者を死なせることは許容できない行為であり、頂上への到達という欲望がすべてになってしまっていると述べた。「エベレスト登頂に対する態度全体が、かなり恐ろしいものになってしまったように思う。人々はただ頂上に到達したいだけだ。高山病で苦しんでいる男が岩陰でうずくまっているのに、帽子を上げて『おはよう』と言って通り過ぎるなんて、間違っている」。彼はニュージーランド・ヘラルド紙に対し、今日の登山家たちの冷酷な態度に愕然としていると語った。「彼らは苦境にあるかもしれない他の誰にも見向きもしない。岩陰で死にかけている誰かを置き去りにするなんて、私には全く感銘を与えない」「彼らの最優先事項は頂上に到達することであり、他の遠征隊のメンバーの福祉は非常に二の次になっているように私には思える」と述べ、マーク・イングリスを「クレイジー」とまで呼んだ。

5.2. シャープの母親の立場

デイヴィッド・シャープの母親であるリンダ・シャープは、息子の死について他の登山家を非難していない。彼女はサンデー・タイムズ紙に対し、「あなたの責任は自分自身を救うことであり、他の誰かを救おうとすることではない」と語った。彼女は、多くの人々がデイヴィッドを死んでいると思ったと信じており、ブライス隊のシェルパの一人がデイヴィッドを確認した時にはまだ生きていたが、シェルパが酸素を与えようとした時にはもう手遅れだったと述べた。

5.3. 登山倫理論争

シャープの死は、極限状況下での救助義務、個人の達成と他者の生命尊重の間の優先順位など、登山倫理に関する広範な議論を引き起こした。2006年当時、エベレストの北壁にいた登山家のデイヴィッド・ワトソンは、シャープの死は防げた可能性があったとワシントン・ポスト紙にコメントした。「デイヴィッドを気にかけていた誰もが、彼が困っていることを知らなかったのは残念だ...結果は大きく異なっていただろう」。ワトソンはシャープを救うことは可能だったと考えており、シャープ自身も2004年にメキシコ人登山家がトラブルに巻き込まれた際に他の登山家と協力して救助活動を行ったことがあると述べた。ワトソンは5月16日の朝にプルバ・タシから連絡を受け、シャープのテントに行き、シャープのパスポートをタシに見せて身元を確認した。この頃、韓国のチームが「赤いブーツを履いた登山家」が死亡したと無線で報告した。シャープはリュックサックを携帯していたが、カメラがなくなっていたため、彼が頂上に到達したかどうかは不明である。チャヤは、シャープが単独で、少ない酸素で、無線機なしで出発したことに責任があると批判した。

6. 影響とその後

デイヴィッド・シャープの死は、登山界に深い影響を与え、高所における遺体処理の問題や類似の事件との比較を通じて、その意義が考察され続けている。

6.1. 遺体の処理と現状

シャープの遺体はエベレストに残されたが、2007年には視界から除去された。これは、エベレストでは多くの遺体が回収されずに残されている現状を考えると、異例の措置であった。高所の極限環境下では、遺体の回収は非常に困難であり、多くの遭難者の遺体がそのまま山に残され、時には登山ルートの目印となることもある。シャープの遺体の除去は、彼の死が引き起こした倫理的議論と、遺族の感情への配慮の結果であったと考えられる。

6.2. 類似事件との比較

シャープの死のわずか1週間後、2006年5月26日には、オーストラリア人登山家のリンカーン・ホールが、シャープと同様に死亡を宣告された後に生存している状態で発見されるという類似の事件が発生した。ホールを発見したのは、ダニエル・マズア、アンドリュー・ブラッシュ、マイルズ・オズボーン、ジャンブー・シェルパの4人の登山家であった。彼らは自身の登頂を放棄し、ホールの傍に留まり、彼を下山させるために送り込まれた11人のシェルパと共にホールを下山させた。ホールはその後完全に回復した。このリンカーン・ホール事件は、シャープの事件とは対照的な結果となり、極限状況下での登山家たちの選択と、それがいかに異なる結末をもたらしうるかを明確に示した。この二つの事件の比較は、登山倫理に関する議論をさらに深めることとなった。