1. 生涯

トルベツコイの生涯は、ロシアの貴族としての特権的な出自から始まり、革命による激動を経て、ウィーンでの学術活動とナチスの迫害による悲劇的な最期を迎える。

1.1. 誕生と家族

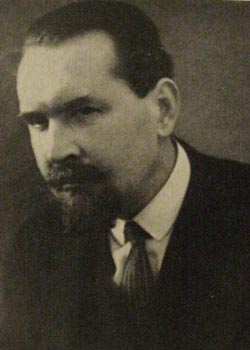

ニコライ・セルゲーエヴィチ・トルベツコイは、1890年4月16日にモスクワで生まれた。彼は、中世リトアニア大公国を支配したゲディミナス朝の流れを汲む、トルベツコイ家というロシアの由緒ある公爵家の出身であり、特権的な環境で育った。彼の父セルゲイ・ニコラーエヴィチ・トルベツコイは著名な哲学者であり、叔父のエヴゲーニイ・ニコラーエヴィチ・トルベツコイもまた著名な哲学者であった。

1.2. 教育

トルベツコイは1908年にモスクワ大学に入学し、そこでインド・ヨーロッパ語族の比較言語学やスラヴ語派の文献学を学んだ。また、ライプツィヒ大学でも学び、音変化の法則研究の先駆者であるアウグスト・レスキーンから教えを受けた。1913年にモスクワ大学を卒業後、1916年には同大学の教員となった。

2. 学術活動と業績

トルベツコイの学術的活動は、音韻論の創始から比較言語学、そして文学批評に至るまで多岐にわたる。彼はプラハ言語学派の中心人物として、言語学における構造主義的アプローチの確立に決定的な役割を果たした。

2.1. プラハ学派と音韻論

トルベツコイの言語学における主要な貢献は音韻論の分野にあり、特に個々の言語の音韻体系の分析と、普遍的な音韻法則の探求に尽力した。彼はロマーン・ヤーコプソンと1920年から学術的な交流を深め、両者はプラハ言語学派に共に参加した。彼らの共通の関心と理論は1928年以降の国際言語学会で発表されたが、二人の密接な関係のため、個々の貢献を区別することは困難なほどであった。プラハ言語学派の活動はしばしば集団で行われたが、トルベツコイはこの共同作業において基礎的な役割を担った。彼の死後刊行された主著『音韻論の原理』(Grundzüge der Phonologieドイツ語)では、「音素」を特定の言語構造内で意味を区別する最小単位として定義し、音韻論を音声学から独立した学問分野として確立する上で決定的な役割を果たした。彼はまた、ロシア語の文法と音韻論の相互関係についても論じた。

2.2. 比較言語学とスラヴ文献学

トルベツコイはインド・ヨーロッパ語族の比較言語学やスラヴ語派の文献学を専門とし、モスクワ大学やライプツィヒ大学でそれらの研究を行った。ロシア革命後、彼はロストフ・ナ・ドヌ大学、ソフィア大学を経て、1922年にはウィーン大学のスラヴ文献学教授に就任し、1938年までその職を務めた。彼はカフカス諸語の比較研究、スラヴ語派の詩、そして一般的な詩、特にリズムに関する研究にも貢献した。ウィーン大学では15年間、スラヴ学科の主任を務めた。

2.3. 文学批評

トルベツコイは文学批評家としても活動した。彼の著書『文芸論』(Writings on Literature英語)は、翻訳された短い論文集であり、古代ロシアの叙事詩『イーゴリ遠征物語』から始まり、19世紀ロシア文学の詩、そしてフョードル・ドストエフスキーに至るまでのロシア文学を分析した。ウィーン大学では文学研究の講義も行い、彼の死後には、ロシア詩、ドストエフスキー、および古代ロシア文学に関する彼の講義内容がドイツで出版された。

3. ユーラシア主義との関係

トルベツコイはユーラシア主義運動に深く関与し、その主要な理論家および政治的指導者の一人となった。しかし、一部の指導者が親ソ連的になった「左派ユーラシア主義」がパリで台頭すると、彼は断固たる反共主義者として彼らを厳しく批判し、最終的にユーラシア主義運動から離脱した。特に、1929年以降著しく親ソ連的になったピョートル・スヴチンスキーやD・S・ミルスキーらを批判し、その後はユーラシア主義のグループに加わることはなかった。彼の文化史に関する関心は、ロシアと西方および東方との関係、すなわちユーラシア主義の文脈にも向けられていた。

4. 思想と批判

トルベツコイはアドルフ・ヒトラーの理論や人種差別論に対して批判的な見解を公に発表した。このため、ナチス・ドイツがウィーンを占領した際、彼はナチス政権によって教授職を追放された。これは表向きは健康上の理由とされたが、実際には彼の人種理論に対する批判的立場が原因であった。彼は当局から激しい迫害を受け、それが極度の心臓発作を引き起こし、彼の死につながった。

5. 死去

ニコライ・トルベツコイは、1938年6月25日にウィーンで心臓発作により死去した。彼の死は、アドルフ・ヒトラーの理論や人種差別論に対する批判的な見解を公表したことによるナチス・ドイツからの激しい迫害が原因とされている。彼は死の数週間前まで主著『音韻論の原理』の執筆を完成させていた。

6. 評価と影響

トルベツコイの学術的業績は、言語学のみならず、広範な分野における構造主義の発展に大きな影響を与えた。

6.1. 構造主義への影響

トルベツコイは構造主義の先駆者として評価されている。構造主義は構造言語学から派生した学際的な学問であり、彼の言語学的なアプローチは様々な分野に影響を与えた。例えば、数学においてはニコラ・ブルバキのグループが「数学的構造」の概念に応用し、人類学においてはクロード・レヴィ=ストロースが人間の行動を支配する規則を記述しようと試みた。アミール・アツェルは、トルベツコイの『音韻論の原理』における焦点が音素とその対立的側面を研究し、言語の規則を記述することにあったと指摘しており、一般的な根底にある規則を記述するという目標が構造主義の共通目標であった。

7. 主要著作

ニコライ・トルベツコイの主要な著作には以下のものがある。

- 『音韻論の原理』(Grundzüge der Phonologieドイツ語): 彼の主著であり、音韻論における最も重要な貢献をまとめたもの。この著作は彼の死後、1939年に刊行され、言語における「音素」の概念を定義し、音韻論を音声学から独立した学問分野として確立する上で決定的な役割を果たした。彼は死の数週間前までこの本の執筆を完成させていた。

- 『文芸論』(Writings on Literature英語): ロシア文学に関する彼の批評的分析をまとめた論文集。古代ロシアの叙事詩『イーゴリ遠征物語』から19世紀ロシア文学の詩、そしてフョードル・ドストエフスキーに至るまでの作品を分析している。彼の死後に出版された。

8. 関連項目

- ロマーン・ヤーコプソン: トルベツコイの親友であり、プラハ言語学派の主要人物。トルベツコイの死後、彼の音韻論に関する見解を広める上で重要な役割を果たした。

- 言語連合 (Sprachbund): トルベツコイが提唱した言語学の概念。地理的に近接しているため、遺伝的に関連がなくても共通の言語的特徴を持つ言語群を指す。