1. 概要

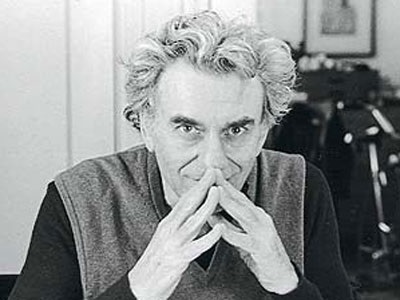

ハイマン・フィリップ・ミンスキー(Hyman Philip Minskyハイマン・フィリップ・ミンスキー英語、1919年9月23日 - 1996年10月24日)は、アメリカ合衆国の経済学者であり、セントルイス・ワシントン大学の経済学部教授を務めた。彼は金融市場が持つ本質的な不安定性と金融危機の特性について深く研究し、それらを潜在的に脆弱な金融システムの変動に起因すると考えた。ミンスキーはケインズの伝統を受け継ぐポスト・ケインズ主義経済学者として位置づけられ、金融市場への政府介入を支持し、1980年代に広まった金融規制緩和に強く反対した。また、中央銀行が「最後の貸し手」として果たす役割の重要性を強調し、金融市場における過剰な私的債務の蓄積に警鐘を鳴らした。

彼の経済理論は数十年間、主流経済学界でほとんど注目されなかったが、2007年から2008年の世界金融危機を契機に再評価され、大きな関心を集めることになった。特に、彼の提唱した金融不安定性仮説と資本主義発展段階論は、現代の金融危機を理解するための重要な枠組みとして認識されている。

2. 生涯

ハイマン・フィリップ・ミンスキーの生涯は、彼の学術的背景と職業的キャリアが、独自の経済理論の発展に深く結びついていたことを示している。

2.1. 幼少期および教育

ミンスキーは1919年9月23日、イリノイ州シカゴで、メンシェヴィキであったベラルーシ系ユダヤ人移民の家庭に生まれた。彼の母親ドーラ・ザコンは勃興期の労働組合運動で活躍し、父親のサム・ミンスキーはシカゴのアメリカ社会党のユダヤ人支部で活動していた。このような家庭環境は、彼の後の経済学に対する視点に影響を与えた可能性がある。

1937年にニューヨーク市のジョージ・ワシントン高校を卒業。1941年にはシカゴ大学で数学の学士号(B.S.)を取得した。その後、ハーバード大学に進学し、M.P.A.(行政学修士)と経済学のPh.D.を取得した。ハーバード大学では、著名な経済学者であるジョセフ・シュンペーターとワシリー・レオンチェフの下で学び、彼らの指導がミンスキーの学術的思考形成に大きな影響を与えた。

2.2. 経歴

ミンスキーは様々な大学で教鞭を執り、研究活動を行った。

- 1949年から1958年までブラウン大学で教えた。

- 1957年から1965年までカリフォルニア大学バークレー校で経済学の准教授を務めた。バークレー在任中の1957年から1961年には、貨幣信用委員会のコンサルタントとしても活動し、実業界との接点を持った。この経験は、後に彼が金融理論を構築する上で重要な役割を果たした。

- 1965年にセントルイス・ワシントン大学の経済学教授に就任し、1990年に同大学を退職した。

- 晩年にはバード大学のレヴィ経済研究所で特別研究員として活躍し、1996年10月24日に77歳で死去した。

3. 主要経済理論および貢献

ミンスキーの学術的貢献は、主に金融不安定性仮説と資本主義発展段階論という二つの主要な理論に集約される。これらは、金融市場の生来的な不安定性と、資本主義経済が時間とともに進化する過程を解明しようとしたものである。

3.1. 金融不安定性仮説 (FIH)

金融不安定性仮説(Financial Instability Hypothesis英語、FIH)は、ミンスキーの最もよく知られた理論であり、金融市場が本質的に不安定であることを説明する。彼は、経済の「通常のライフサイクル」において、投機的な投資バブルや金融危機が金融システムに内在する内生的な要因として発生すると主張した。

3.1.1. 中核概念

ミンスキーは、金融システムが安定から脆弱性へとゆっくりと移行し、最終的に危機に至る過程を説明した。彼によれば、経済が繁栄期に入り、企業が負債を返済するのに必要な以上のキャッシュフローを生み出すようになると、「投機的幸福感」が生まれる。この楽観的な状況が進行すると、やがて借り手が収入から返済できる額を負債が超過するようになり、これが金融危機を引き起こす。このような投機的バブルの結果、銀行や貸し手は、たとえ健全な企業であっても融資の利用可能性を制限し、経済はその後収縮する。

この金融システムが安定から脆弱性へとゆっくりと移行し、最終的に危機に至るという動きは、ミンスキーが最もよく知られるようになった概念であり、「ミンスキー・モーメント」という言葉は、彼のこの学術的側面に言及するものである。彼は、金融市場と経済の連関が今ほどよく理解されていなかった1960年代から1970年代にかけて、金融市場がしばしば過剰な状態に陥ることを示し、連邦準備制度が「最後の貸し手」として果たす役割の重要性を強調した。

ミンスキーは1974年に「我々の経済の根本的な特性は、金融システムが強靭さと脆弱さの間を揺れ動くことであり、これらの揺れは景気循環を生み出す過程に不可欠な部分である」と述べた。彼は、当時の主流経済学者の多くと異なり、これらの揺れやそれに伴う好況と不況は、政府が規制、中央銀行の行動、その他の手段を通じて管理しない限り、いわゆる自由市場経済では避けられないものであると主張した。こうしたメカニズムは、1907年恐慌や世界恐慌のような危機に対応して実際に導入されたものであり、ミンスキーは1980年代を特徴づけた規制緩和に反対した。

3.1.2. 三種類の金融形態

ミンスキーは、債務の蓄積につながる3種類の借り手を特定し、これらが経済を危機へと押し進める重要なメカニズムであると説明した。

1. **ヘッジ金融(Hedge borrower英語)**: このタイプの借り手は、投資からの現在のキャッシュフローで債務(利息と元本の両方)を支払うことができる。金融危機とその後の回復期、銀行と借り手が過度に慎重になる時期に現れる。ローンは借り手が元本と利息の両方を返済できる範囲で最小限に抑えられ、経済は平衡状態に近く、事実上自己完結的である。これは債務蓄積における「ほどよい」段階である。

2. **投機的金融(Speculative borrower英語)**: このタイプの借り手は、投資からのキャッシュフローで債務、すなわち発生した利息をまかなうことはできるが、元本は定期的に借り換え、つまり再借り入れをしなければならない。銀行システムへの信頼が徐々に回復するにつれて投機的な期間が到来する。この自信は、良好な市場状況が続くだろうという自己満足につながる。元本と利息の両方を支払える借り手に融資するのではなく、借り手が利息だけを支払えるような融資が行われるようになる。元本は借り換えによって返済される。これは不安定性への下降を開始させる。

3. **ポンツィ金融(Ponzi borrower英語)**: このタイプの借り手は、資産価値の上昇が債務の借り換えに十分であるという信念に基づいて借り入れを行うが、投資からのキャッシュフローでは利息や元本の十分な支払いができない。資産価値の上昇だけがポンツィ借り手を支えることができる。銀行システムへの信頼が成長し続け、銀行が資産価格が上昇し続けると信じ続けるにつれて、サイクルの第三段階であるポンツィ段階が始まる。この段階では、借り手は銀行から発行されたローンの元本も利息も支払うことができず、差押えや大規模な債務不履行につながる。

もしポンツィ金融の利用が金融システム全体で十分に広まれば、ポンツィ借り手の避けられない幻滅がシステムを麻痺させる可能性がある。バブルが弾け、すなわち資産価格の上昇が止まると、投機的な借り手は利息支払いが可能であっても元本を借り換える(ロールオーバーする)ことができなくなる。これはドミノ倒しのように、投機的な借り手の破綻が、たとえ基礎となる投資が健全に見えても融資を見つけられないヘッジ借り手まで巻き込む可能性がある。

3.1.3. サブプライム住宅ローン危機への適用

経済学者ポール・マカリーは、ミンスキーの仮説が2008年のサブプライム住宅ローン危機にどのように適用されるかを説明した。マカリーは、ミンスキーの3種類の借り手カテゴリを住宅ローン市場の類推を用いて説明した。

- ヘッジ借り手**: 伝統的な住宅ローンを組み、元本と利息の両方を返済する借り手。

- 投機的借り手**: 元利均等返済型のローンを組み、利息のみを返済し、元本は後で借り換えによって返済する必要がある借り手。

- ポンツィ借り手**: マイナスアモチゼーションローンを組み、支払い額が利息にも満たず、元本が実際に増加していく借り手。貸し手は、住宅価値が上昇し続けるという信念のために、ポンツィ借り手にのみ資金を提供した。

マカリーは、ミンスキーの3段階の借り入れ進行が、おおよそ2007年8月までの信用バブルと住宅バブルの構築中に明らかであったと述べている。住宅需要は、急速に拡大するシャドーバンキングシステムの原因でもあり、結果でもあった。このシステムは、ますます高リスクの住宅ローンを高水準の金融レバレッジで提供することで、投機的およびポンツィ型の融資への移行を促進した。これは住宅バブルを加速させ、信用の利用可能性が住宅価格の上昇を促した。バブルが崩壊して以来、企業がデレバレッジを行い、貸し出し基準が引き上げられ、3段階の借り手の割合がヘッジ借り手へと逆戻りする中で、逆方向の進行が見られた。

マカリーはまた、人間の本質はプロシクリカルであると指摘している。つまり、ミンスキーの言葉を借りれば、「時折、資本主義経済は制御不能になりそうなインフレと債務デフレーションを示す。このようなプロセスでは、経済システムの動きに対する経済の反応がその動きを増幅させる - インフレはインフレを呼び、債務デフレーションは債務デフレーションを呼ぶ」ということである。言い換えれば、人々は本質的にバリュー投資家ではなく、モメンタム投資家である。人々は自然に、サイクルの高値と安値を拡大する行動をとる。政策立案者や規制当局にとっての示唆の一つは、好況期に増加し、不況期に減少する銀行の偶発資本要件など、反循環的政策を実施することである。

3.2. 資本主義発展段階論

ミンスキーは、1980年代の研究においてケインズ主義分析に依拠しつつも、当時のアメリカ経済の構造変化が新たな分析を必要としていると考え、シュンペーターの理論に目を向けた。シュンペーター(およびケインズ)と同様に、ミンスキーは金融が資本主義経済における投資の原動力であると信じており、利益追求に動機付けられた金融システムの進化が、時代の変化とともに資本主義の性質を変化させてきたと説明した。この観点から、ミンスキーは資本主義を「商業資本主義」「金融資本主義」「管理資本主義」「マネーマネジャー資本主義」の四つの段階に分類した。各段階は、「何が融資されているか」と「誰が融資しているか」によって特徴づけられる。

3.2.1. 商業資本主義

ミンスキーの最初の段階は、「重商主義」に対応する。この時期、銀行は遠方の銀行や地元の商人に関する特権的な知識を利用して利益を得た。彼らは商品に対する手形を発行し、実質的に商人に対する信用を創出し、それに対応する負債を自身に負わせた。予期せぬ損失の場合には、支払いを保証した。信用契約が履行されると、信用は消滅した。銀行は商人の在庫を融資したが、資本ストックは融資しなかった。これは、主な利益源が後の段階のように生産の拡大ではなく、貿易によるものであったことを意味する。ミンスキーは「商業資本主義は、生産が機械や労働によってではなく、労働と道具によって行われる場合の金融構造に対応すると見なすことができる」と説明している。

3.2.2. 金融資本主義

産業革命は、生産における機械の利用と、それに伴う非労働コストの重要性を増大させた。これにより、有限責任を持つ法人が設立されることになった。主な資金源は商業銀行から投資銀行へと移行し、特に証券市場における株式や債券の普及がこれを促進した。企業間の競争が価格下落につながり、既存の財務コミットメントを果たす能力を脅かす可能性があるため、投資銀行はトラスト、合併、買収を促進することで資本の集中を推進し始めた。1929年の株式市場暴落が、彼らの経済支配を終わらせた。

3.2.3. 管理資本主義

ミハウ・カレツキの利益理論に依拠し、ミンスキーは投資水準が総需要を決定し、それによって利益の流れを決定すると主張した(すなわち、「投資はそれ自体を賄う」)。ミンスキーによれば、大恐慌後の経済におけるケインズ主義的な赤字支出は利益の流れを保証し、企業が利益から自己資金を調達することを可能にした(これは資本主義の第一期以来広まっていなかったことである)。企業経営陣は投資銀行家や株主からより独立し、経営判断においてより長期的な視野を持つようになった。ミンスキーはこれが潜在的に有益であると考えたが、その一方で、企業が官僚主義化し、初期の資本主義の動的な効率性を欠き、「伝統の囚人」になったとも指摘した。政府支出の決定が、資本資産の開発よりも消費の支援へとシフトしたことも停滞に寄与したが、安定した総需要があったため、恐慌や不況はなかった。

3.2.4. マネーマネジャー資本主義

ミンスキーは、税法と市場が収入を資本化する方法のために、負債を抱えた企業の株式価値が、保守的に資金調達された企業よりも高くなったと主張した。これは変化を招き、次のように説明された。企業の支配権を巡る市場が発展した。報酬が管理するポートフォリオで得られた総収益に基づいて決定されるファンドマネージャーは、企業の支配権の変更に伴う借り換えによって生じる、ポートフォリオ内の資産に対するより高い価格をすぐに受け入れた。支配権の変更につながる株式を売却することに加えて、マネーマネージャーは、そのような借り換えから生じる負債(債券)の買い手であった。

このように、管理資本主義を特徴づけた事業会社と貨幣・金融市場からの独立は、一時的な段階であった。リターンとキャピタルゲイン志向のマネージド・ファンドの出現により、金融市場が再び経済のパフォーマンスを決定する主要な影響力を持つようになった。しかし、以前の金融資本主義の時代とは異なり、重点は経済の資本開発ではなく、投機家の短期的な回転、つまりトレーディング利益に置かれた。

ミンスキーは、毎日数百万ドル規模の巨額を取引するマネーマネジメントの台頭が、証券や利益を得るための金融ポジションを取る人々の増加につながったと指摘した。このポジション取り自体が銀行によって資金調達された。ミンスキーは、この時点で金融機関が資本開発の資金調達から非常にかけ離れ、むしろ「債務の正当化」に多額のキャッシュフローを充てていたと述べた。

| 商業資本主義 | 金融資本主義 | 管理資本主義 | マネーマネジャー資本主義 | |

|---|---|---|---|---|

| 経済活動 | 貿易 | 生産 | 総需要 | 資産価値 |

| 融資対象 | 商人 | 法人 | 経営陣が支配する法人 | 国際企業; 有価証券; ポジション |

| 資金源 | 商業銀行(+内部資金調達) | 投資銀行 | 中央銀行(+内部資金調達) | マネーファンド |

チャールズ・ワーレンやヤン・トポロウスキーなどの後続の経済学者も、ミンスキーの資本主義の時代区分について議論している。両者は商業資本主義と金融資本主義の間に中間段階を提唱しており、ワーレンはこれを「産業資本主義」、トポロウスキーは「古典資本主義」と呼んでいる。この段階は、資本資産の開発を通じて生産拡大に特に焦点を当てた、企業の完全な所有者である伝統的な資本家兼起業家によって特徴づけられた。ワーレンはこの拡大を金融資本主義における資本の統合と対比させている。トポロウスキーは、マネーマネジャー資本主義を現在のグローバル化と金融化の傾向に関連付けている。

3.3. ジョン・メイナード・ケインズに対する見解

ミンスキーは、1975年の著書『ジョン・メイナード・ケインズ』の中で、新古典派総合がケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』を解釈したことについて批判した。彼はまた、『一般理論』に対する彼自身の解釈を提示し、ナイトの不確実性のように新古典派総合によって強調されなかったか、無視された側面を強調した。

4. 主要著作

ハイマン・フィリップ・ミンスキーは数多くの重要な書籍と学術論文を執筆し、彼の金融理論と資本主義論を展開した。

- 『投資と金融--資本主義経済の不安定性』(原題: "Can "It" Happen Again?"「キャン・イット・ハプン・アゲイン?」英語、"It"は大恐慌のこと)、1982年。岩佐代市訳、日本経済評論社、1988年。(2013年にレヴィ経済研究所からEnding Poverty: Jobs, Not Welfareとして再版)

- 『ジョン・メイナード・ケインズ』(原題: John Maynard Keynes『ジョン・メイナード・ケインズ』英語)、1975年。堀内昭義訳、岩波書店(岩波モダンクラシックス)、1999年。

- 『不安定な経済を安定させる』(原題: Stabilizing an Unstable Economy『スタビライジング・アン・アンステイブル・エコノミー』英語)、1986年。

- 「1960年代政策統合の崩壊」(原題: "The breakdown of the 1960s policy synthesis"「ザ・ブレイクダウン・オブ・ザ・1960s・ポリシー・シンセシス」英語)、『Telos Press』、1981年冬号。(ハイマン・P・ミンスキー・アーカイブにアーカイブ)

- 「金融不安定性仮説」(原題: "The Financial Instability Hypothesis"「ザ・ファイナンシャル・インスタビリティ・ハイポセシス」英語)、『Working Paper No. 74』、1992年5月。

- 「シュンペーターと金融」(原題: "Schumpeter and Finance"「シュンペーター・アンド・ファイナンス」英語)、『Hyman P. Minsky Archive』、1992年1月。

5. 評価と影響

ハイマン・フィリップ・ミンスキーの学術的業績と理論は、金融危機後にその真価が再認識され、経済学界および政策決定に大きな影響を与えている。

5.1. 学界における初期の評価

ミンスキーの理論は、数十年にわたり、主流経済学や中央銀行の政策においてほとんど影響力を持たなかった。彼が自身の理論を数学的モデルに基づいて構築しなかったことや、経済をモデル化する際に効用関数ではなく連結された貸借対照表を用いることを好んだことがその理由の一つであった。ミンスキーは「資本主義経済に関する理論化を、実数上の効用関数やK(資本と呼ばれる)とラベル付けされた生産関数を仮定することから始める代わりに、経済の連結された貸借対照表から始めるべきだ」と述べた。その結果、彼の理論は、私的債務を要因として含まない主流の経済モデルには組み込まれなかった。資産価格における投機バブルのマクロ経済的危険性を強調するミンスキーの理論も、中央銀行の政策には組み込まれなかった。

5.2. 金融危機後の再評価と影響

しかし、2007年から2010年の金融危機の余波を受けて、彼の理論の政策的含意に対する関心が高まった。ウォール街のアセットマネージャー兼経済学者であるヘンリー・カウフマンは、「彼は、金融市場と経済との連関が今ほどよく理解されていなかった60年代と70年代に、非常に優れた洞察を提供した」と述べた。「彼は、金融市場がしばしば過剰に動く可能性があることを示し、連邦準備制度が『最後の貸し手』として重要であることを強調した。」

『ザ・ニューヨーカー』誌は、2008年のサブプライム住宅ローン危機を「ミンスキー・モーメント」と称し、彼の理論の再評価に火をつけた。一部の中央銀行家は、中央銀行の政策に「ミンスキー・ファクター」を含めるべきだと主張するなど、彼の理論が政策決定に与える影響が増大している。ジャネット・イエレン(当時のサンフランシスコ連邦準備銀行総裁兼CEO)は、2009年4月16日のスピーチで「ミンスキーの崩壊:中央銀行家への教訓」と題し、ミンスキーの理論の重要性を強調した。

ミンスキーは、クレジットシステムのモデルを「金融不安定性仮説」と呼び、これにはジョン・スチュアート・ミル、アルフレッド・マーシャル、クヌート・ヴィクセル、アーヴィング・フィッシャーなどの多くのアイデアがすでに組み込まれていた。彼が提唱した反循環的政策の重要性は、現代の金融政策における議論の礎となっている。彼の理論は、金融危機を予測し、そのリスクを管理するための洞察を提供し続けている。

6. 関連項目

- ミンスキー・モーメント

- ポスト・ケインジアン