1. 個人背景

パウリ・ネバラは、その競技キャリアを通じて、フィンランドのやり投げ界に大きな足跡を残した。彼の初期の人生とキャリアの始まりは、後の国際的な成功の基盤を築いた。

1.1. 出生と初期の人生

パウリ・ラウリ・ネバラは、1940年11月30日にフィンランドのポヒヤで生まれた。彼の身長は1.77 mで、競技時の体重は78から88 kgの間であった。

1.2. 初期キャリアと国際デビュー

ネバラはテウヴァを拠点とするテウヴァ・リヴァッカのクラブに所属し、やり投げ選手としてのキャリアをスタートさせた。彼の最初の主要な国際大会は、1962年にベオグラードで開催されたヨーロッパ陸上競技選手権大会であったが、この大会では予選ラウンドで敗退し、決勝に進むことはできなかった。しかし、翌年には大きな進歩を遂げた。1963年7月16日にヘルシンキで記録した86.33 mは、当時の自己最高記録であると同時に、フィンランドの国内記録も更新した。この記録は、当時の世界記録である86.74 mに極めて近いものであり、彼が世界のトップレベルのやり投げ選手の一員として台頭してきたことを示した。

2. 主な功績とキャリアのハイライト

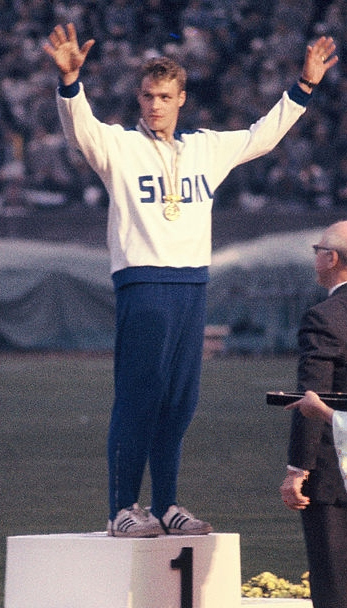

パウリ・ネバラのキャリアは、数々の重要な功績と印象的なハイライトによって彩られている。特に、1964年のオリンピック金メダル獲得は、彼の競技人生における最大の栄光であった。

2.1. 1964年オリンピック金メダル

1964年のオリンピックイヤーに入ると、ネバラは80 mを超える記録を出すのに苦戦し、東京オリンピックには優勝候補として臨むことはなかった。しかし、予選では比較的容易に通過を果たした。この予選では、当時の世界記録保持者であったノルウェーのテリェ・ペデルセンがまさかの予選落ちを喫している。決勝では、ネバラは序盤から自信に満ちた投擲を見せた。彼の4投目となる82.66 mは、その年の彼の最高記録であり、この投擲によって彼は首位に立った。この記録は最終的に、ゲルゲイ・クルチャールを僅差で抑え、金メダルを獲得するのに十分なものであった。

2.2. ヨーロッパ陸上競技選手権大会での成績

ネバラは、ヨーロッパ陸上競技選手権大会にも複数回出場している。1962年のベオグラード大会では予選敗退に終わった。1966年のブダペスト大会では4位に入賞し、メダルには届かなかったものの、安定した成績を残した。そして、キャリアが復活した1969年のアテネ大会では、ソビエト連邦のヤーニス・ルーシスに次ぐ銀メダルを獲得し、国際舞台での存在感を再び示した。

2.3. 自己最高記録と世界記録との関係

ネバラはキャリアを通じて、当時の世界記録に肉薄する自己最高記録を樹立してきた。1963年にはヘルシンキで86.33 mを記録し、これは当時の世界記録である86.74 mにわずか0.41 m差という驚異的な記録であった。さらに、1970年9月6日に再びヘルシンキで記録した92.64 mは、彼のキャリアにおける最高記録であり、ヨルマ・キンヌネンが保持していた当時の世界記録にわずか6 cm届かないものであった。これらの記録は、彼が常に世界のトップレベルで競い合っていたことを示している。

2.4. 1970年シーズン:絶頂期のパフォーマンス

1970年シーズンは、パウリ・ネバラのキャリアにおいて間違いなく絶頂期であった。彼はこの年に出場した55の競技会中、50で優勝するという圧倒的な強さを見せた。このシーズン中、彼は5つの競技会で90 m以上を投げ、32の競技会で85 m以上、そして52の競技会で80 m以上を記録した。シーズン中の上位10回の平均投擲距離は90.12 mに達し、全シーズンの平均も85.86 mという高水準であった。この卓越したパフォーマンスにより、ネバラはトラック・アンド・フィールド・ニュースによって、その年の世界最高のやり投げ選手にランク付けされた。

3. 後期キャリアと挑戦

1964年のオリンピック金メダル獲得後、パウリ・ネバラのキャリアは新たな局面を迎えた。彼は停滞期を経験し、予期せぬ敗退や、競技力向上のための選択、そして最終的には負傷による引退という様々な挑戦に直面した。

3.1. 1964年オリンピック後のキャリア

1964年の東京オリンピックで金メダルを獲得した後、ネバラのキャリアは一時的に停滞期に入った。彼は1966年にブダペストで開催されたヨーロッパ陸上競技選手権大会に出場したが、この大会では4位に終わり、メダルを獲得することはできなかった。

3.2. 1968年オリンピック予選敗退

1968年のメキシコシティオリンピックでは、オリンピックタイトル防衛を目指したが、予選ラウンドで思わぬ形で敗退を喫した。彼の最も長い投擲が「フラット」(槍の先端が地面に先に刺さらず、水平に落ちたと判定されること)と判定され、物議を醸した末にファウルとなった。この判定により、彼は決勝に進むことができず、タイトル防衛の夢は断たれた。

3.3. 1969年の復活と競技力向上の要因

1969年、ネバラのキャリアは劇的な復活を遂げた。彼は6年間破ることのできなかった自己最高記録を何度も更新し、故郷のテウヴァで91.4 mという記録を樹立した。この復活は、1969年ヨーロッパ陸上競技選手権大会でソビエト連邦のヤーニス・ルーシスに次ぐ銀メダルを獲得する結果につながった。ネバラは後に、この競技力の大幅な向上について、アナボリックステロイドを使用したことを公然と認めている。当時、アナボリックステロイドはスポーツ競技においてまだ禁止されていなかったため、彼の行為は規則違反ではなかった。

3.4. 抗議活動とキャリア終焉の負傷

1970年、ネバラは同じやり投げ選手のヨルマ・キンヌネンと共に、フィンランド陸上競技連盟に対する抗議活動を行った。フィンランド陸上競技選手権大会の予選で、彼らは意図的に全ての投擲をファウルとした。この抗議は、選手の待遇改善、特に奨学金制度の改善を求めるものであった。結果として、この抗議活動は成功し、奨学金制度の改善が実現された。しかし、ネバラの競技キャリアは1971年4月に突然の終わりを迎える。その年最初の競技会であったコートジボワールのアビジャンでの大会で、彼は肩に重傷を負ってしまった。この怪我は非常に深刻で、彼は二度と真剣にやり投げを行うことができなくなり、現役引退を余儀なくされた。

4. 評価と影響

パウリ・ネバラは、その競技成績だけでなく、競技外での行動によっても、フィンランドのスポーツ界に大きな影響を与えた。彼のキャリアは、輝かしい功績と同時に、当時のスポーツ界が抱えていた倫理的な課題や選手の権利に関する議論を浮き彫りにした。

4.1. 競技成績の統計と主な評価

パウリ・ネバラの競技成績は、彼が世界トップクラスのやり投げ選手であったことを明確に示している。特に1970年シーズンは彼のキャリアの頂点であり、出場した55の競技会のうち50で優勝するという驚異的な勝率を誇った。このシーズンには、90 mを超える投擲を5回、85 mを超える投擲を32回、80 mを超える投擲を52回記録した。彼のシーズン平均投擲距離は85.86 m、トップ10の平均は90.12 mに達し、トラック・アンド・フィールド・ニュースによって世界第1位のやり投げ選手と評価された。1964年の東京オリンピックでの金メダル獲得は、彼の名をフィンランドのスポーツ史に刻む決定的な功績となった。

4.2. 論争と倫理的考察

ネバラのキャリアには、いくつかの論争的な側面も存在した。特に注目されるのは、1969年の競技力復活の要因として、彼自身がアナボリックステロイドの使用を公言したことである。しかし、この点において重要なのは、彼がステロイドを使用した当時、これらの物質がスポーツ競技においてまだ禁止されていなかったという事実である。これは、反ドーピング規則が時代とともに進化してきた歴史的な背景を示すものであり、当時の倫理基準と現在の基準との違いを浮き彫りにしている。

また、1970年にヨルマ・キンヌネンと共にフィンランド陸上競技連盟に対して行った抗議活動は、彼の選手としての権利意識の高さを示している。この抗議は、意図的にファウルをすることで、より良い奨学金制度を求めるものであり、結果として制度改善が実現した。この行動は、単なる競技者の枠を超え、選手の福祉とプロフェッショナリズムの向上に貢献した点で、社会的な意義を持つものと評価できる。ネバラの行動は、スポーツ界における選手の立場を強化し、より公正な環境を求める動きの一端を担ったと言えるだろう。