1. 概要

フィンランドは、北ヨーロッパのフェノスカンジア地域に位置するノードック諸国の一つである。西はボスニア湾、南はフィンランド湾に面し、陸上では西にスウェーデン、北にノルウェー、東にロシアと国境を接する。人口は約560万人で、国土の大部分はタイガ(針葉樹林帯)であり、18万以上の湖沼が存在する。首都であり最大の都市はヘルシンキである。人口の大多数はフィン人であり、公用語はフィンランド語とスウェーデン語である。フィンランドの気候は、南部の湿潤大陸性気候から北部の亜寒帯気候まで変化に富む。

フィンランドの歴史は、約9000年前に最終氷期が終わった後に最初の入植が始まったとされる。石器時代には様々な文化が興り、青銅器時代と鉄器時代には他のフェノスカンジアやバルト海沿岸地域との交流が見られた。13世紀後半から、北方十字軍の結果としてスウェーデン王国の一部となった。1809年のフィンランド戦争の結果、スウェーデンからロシア帝国に割譲され、自治フィンランド大公国となった。この時期にフィンランドの芸術が花開き、独立運動が始まった。1906年にはヨーロッパで初めて普通選挙権を導入し、世界で初めて全ての成人市民に被選挙権を与えた。

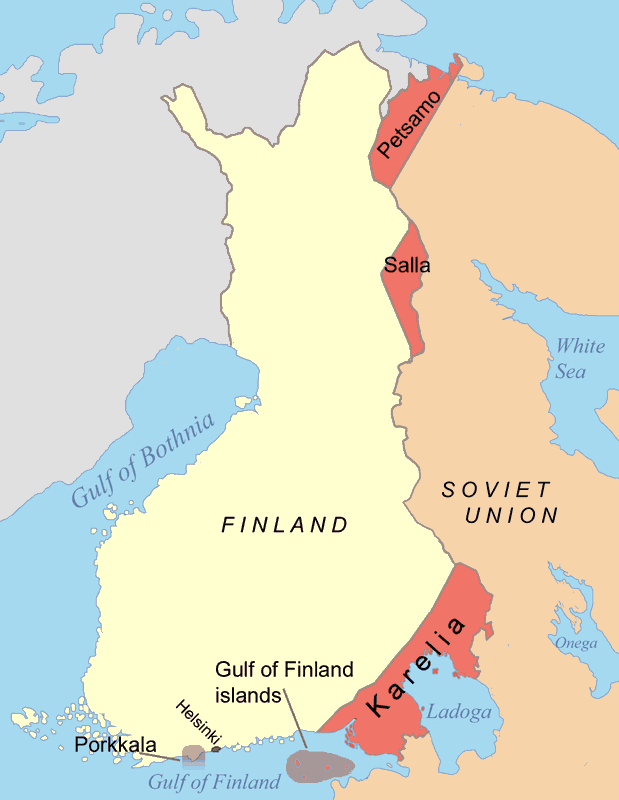

1917年のロシア革命後、フィンランドは独立を宣言し、翌年にはフィンランド内戦が勃発、白衛軍が勝利した。1919年に共和国としての地位が確立された。第二次世界大戦中、フィンランドはソビエト連邦と冬戦争および継続戦争を戦い、その後ナチス・ドイツとラップランド戦争を戦った。結果として領土の一部をソ連に割譲したが、独立と民主主義を維持した。

1950年代までフィンランドは主に農業国であったが、第二次世界大戦後に急速に工業化し、ノードックモデルに基づく福祉国家を構築した。これにより、国全体が繁栄し、高い一人当たりGDPを実現した。冷戦時代、フィンランドは公式に中立政策を採った。その後、1995年に欧州連合(EU)に、1999年にユーロ圏に加盟し、2022年ロシアのウクライナ侵攻を受けて2023年には北大西洋条約機構(NATO)に加盟した。フィンランドはノードック理事会、シェンゲン圏、経済協力開発機構(OECD)など多くの国際機関のメンバーである。

フィンランドは、教育、経済競争力、市民的自由、生活の質、人間開発などの国際的な評価指標で極めて高い評価を得ている。社会の公正性、人権、民主主義の発展、マイノリティや社会的弱者への配慮を重視する中道左派・社会自由主義的な視点が、国の政策や社会構造に反映されている。フィンランドはまた、世界で最も幸福な国の一つとして繰り返し評価されている。

2. 国名・象徴

フィンランドの国名とその由来、そして国を代表する様々な象徴について述べる。

2.1. 国名

「フィンランド」という名称は、ゲルマン語派の言葉で「フィン人の土地」を意味し、古ノルド語の「Finnr」(フィン人)に由来するとされる。タキトゥスの『ゲルマニア』(紀元98年頃)には「フェンニ」(Fenni)という人々についての記述があり、これがフィンランド人またはサーミ人を指す最も古い記録の一つと考えられている。歴史的には、スウェーデン語の「Finland」が外交的に用いられ、国際的に広まった。

フィンランド人が自国を指す「スオミ」(Suomiフィンランド語)の語源については諸説ある。有力な説の一つは、バルト祖語の「zeme」(土地、大地)に由来するというものである。また、古くはフィンランド南西部のトゥルク周辺地域のみを指す言葉であったが、次第にフィンランド全土を指すようになったとも言われる。この地域は現在「ヴァルシナイス=スオミ」(Varsinais-Suomiフィンランド語、「本来のスオミ」の意)と呼ばれている。別の説では、「スオ」(suoフィンランド語、沼地)や「スオマー」(suomaaフィンランド語、沼沢地)に関連するというものもあるが、言語学的な支持は薄い。「スオミ」という名称は、同じウラル語族に属するサーミ人の自称「サーミ」(Sápmi)や、サモエード系の「ネネツ」とも関連がある可能性が指摘されている。

日本語の表記は「フィンランド共和国」、通称「フィンランド」である。漢字による当て字では「芬蘭」(古くは「芬蘭土」とも)と表記し、「芬」と略されることもある。

フィンランドの正式名称は、フィンランド語でSuomen tasavaltaスオメン・タサヴァルタフィンランド語、スウェーデン語でRepubliken Finlandレプブリケン・フィンランドスウェーデン語である。

2.2. 象徴

フィンランドには、国家を代表する公式および非公式の象徴が数多く存在する。

- 国旗: 「青十字旗」(Siniristilippuシニリスティリップフィンランド語)として知られる。白い背景に青いスカンディナヴィア十字が描かれており、白は雪と白夜の夏の夜を、青は無数の湖と空を象徴している。1918年に正式に制定された。

- 国歌: 「我等の地」(Maammeマーンメフィンランド語、Vårt landヴォルト・ランドスウェーデン語)。ユーハン・ルードヴィーグ・リューネベリがスウェーデン語で書いた詩に、ドイツ出身の作曲家フレドリク・パシウスが曲を付けた。公式には国歌として法律で定められてはいないが、事実上の国歌として広く歌われている。

- 国章: 赤い盾の中央に、金のライオンが王冠を戴き、右前足には剣を掲げ、足元にはサーベルを踏みつけている。周囲には9つの銀のバラが配置されている。このデザインは16世紀に遡る。

- 国の動物: ヒグマ(Karhuカルフフィンランド語)。フィンランドの神話や民間伝承において重要な役割を果たし、力と忍耐の象徴とされる。

- 国の鳥: オオハクチョウ(Laulujoutsenラウルヨウツェンフィンランド語)。純粋さ、優雅さ、そして北国の自然を象徴する。

- 国の魚: ヨーロピアンパーチ(Ahvenアハヴェンフィンランド語)。フィンランドの湖沼に広く生息する一般的な魚。

- 国の木: シラカバ(Rauduskoivuラウドゥスコイヴフィンランド語)。フィンランドの風景を代表する木であり、その白い幹は国の美しさを象徴する。

- 国の花: スズラン(Kieloキエロフィンランド語)。フィンランドの夏の訪れを告げる花であり、その可憐な姿と香りが愛されている。

- 国の石: 花崗岩(Graniittiグラニーッティフィンランド語)。フィンランドの地盤を形成する主要な岩石であり、堅固さと永続性を象徴する。

これらの象徴は、フィンランドの自然、歴史、文化を反映しており、国民のアイデンティティと深く結びついている。

3. 歴史

フィンランドの歴史は、氷河期後の最初の定住から、スウェーデンおよびロシアによる統治を経て、20世紀の独立と現代国家の形成に至るまでの複雑な道のりを辿る。本章では、フィンランドの先史時代から現代までの主要な出来事、社会の変化、そして国家としてのアイデンティティ形成の過程を時代順に詳述する。その過程で、フィンランドの人々は外国の支配に対して抵抗し、独自の文化と言語を守り抜き、社会の公正性、人権、民主主義の発展を追求してきた。

3.1. 先史時代・古代

現在のフィンランド地域への最初の人類の定住は、最終氷期が終わった後の紀元前8500年頃に始まったとされる。考古学的証拠によれば、これらの初期の住民は狩猟採集民であり、石器を使用していた。彼らが残した遺物は、エストニア、ロシア、ノルウェーで見つかったものと共通の特徴を示している。

紀元前5200年頃には最初の土器が登場し、櫛目文土器文化が導入された。フィンランドの地域は、この文化の西端に位置し、特徴的な櫛の歯のような文様を持つ土器が製作された。紀元前3000年から2500年にかけて、フィンランド南部の沿岸地域に縄目文土器文化が到来し、これは農耕の開始と時期が重なる可能性が指摘されている。農耕が導入された後も、狩猟と漁労は依然として生計経済の重要な部分を占めていた。

青銅器時代(紀元前1500年頃 - 紀元前500年頃)には、通年の恒久的な耕作と家畜の飼育が広まったが、寒冷な気候がその変化を遅らせた。セイマ・トルビノ現象により、最初の青銅器製品がこの地域にもたらされ、おそらくフィン・ウゴル語派の言語も同時期に伝わったとされる。それまで主にエストニアとの間で行われていた商業的接触は、スカンディナヴィア半島にも拡大し始めた。紀元前1300年頃には、フィンランド国内での青銅器製品の製造が始まった。

鉄器時代(紀元前500年頃 - 12世紀頃)には人口が増加し、フィンランド本土が最も人口密度の高い地域となった。バルト海地域における商業的接触は8世紀から9世紀にかけて拡大した。フィンランドからの主な輸出品は、毛皮、奴隷、カストリウム(ビーバーの香嚢)、そしてヨーロッパの宮廷向けの鷹であった。輸入品には、絹やその他の織物、宝飾品、ウルフバート剣、そして少量ながらガラス製品などがあった。鉄の生産は約紀元前500年に始まった。9世紀末には、土着の工芸文化、特に武器や女性の装飾品において、かつてないほど共通の地域的特徴が見られるようになった。これは、共通のフィンランド人としてのアイデンティティの表現と解釈されている。

フィン・ウゴル語派の初期の言語は約紀元前1900年頃にバルト海地域に広まった。共通フィン語は2000年前にフィンランド湾周辺で話されていた。現代フィンランド語の基礎となった方言は鉄器時代に形成された。古代バルト人や東ゲルマン人との接触は、フィン祖語に大きな影響を与えた。遠縁ではあるが、サーミ人はフィンランド人よりも長く狩猟採集の生活様式を維持した。サーミ人の文化的アイデンティティとサーミ語は、最北部のラップランドで存続している。

「スオミ」(フィンランド)という名称の起源は不確かだが、saameフィンランド語(サーミ人)との共通の語源が示唆されている。12世紀から13世紀の最も初期の歴史資料では、「フィンランド」という用語はトゥルク周辺の沿岸地域を指していた。この地域は後に国名フィンランドと区別してフィンランド本土として知られるようになった。

3.2. スウェーデン統治時代

12世紀から13世紀にかけての北バルト海地域は暴力的な時代であった。リヴォニア十字軍が進行中であり、タヴァスティア人やカレリア人のようなフィンランドの部族は、ノヴゴロド共和国と、そして互いに頻繁に紛争を繰り返していた。また、この時期にはバルト海地域のカトリック諸国からフィンランドの部族に対するいくつかの十字軍遠征が行われた。デンマークは少なくとも3回の十字軍をフィンランドに派遣し、1187年またはそれ以前、1191年、1202年に実施された。スウェーデンも、おそらく第二次スウェーデン十字軍と呼ばれるものを1249年にタヴァスティア人に対して、そして第三次スウェーデン十字軍を1293年にカレリア人に対して行った。第一次スウェーデン十字軍と呼ばれる1155年頃の遠征は、実際には行われなかった可能性が高い。

これらの十字軍、特にビルイェル・ヤール率いる第二次スウェーデン十字軍と、中世におけるキリスト教徒のスウェーデン系フィンランド人によるフィンランド沿岸地域への植民地化の結果、フィンランドは徐々にスウェーデン王国の一部となり、カトリック教会の影響圏に入った。スウェーデンの下で、フィンランドは西ヨーロッパの文化秩序の一部として併合された。スウェーデン人はハメとトゥルクに要塞を建設し、スウェーデン王室評議会が設置され、行政構造と財政機構が創設され、マグヌス・ラドゥーラス王(1275年-1290年)とマグヌス・エリクソン王(1319年-1364年)の治世中に法典が編纂された。これにより、フィンランドの土地はスウェーデン王国にしっかりと統合された。

スウェーデン語は貴族、行政、教育の支配的な言語であった。フィンランド語は主に、フィンランド語が話される地域における農民、聖職者、地方裁判所の言語であった。宗教改革の間、フィンランド人は徐々にルター派に改宗した。カルマル同盟の終焉は、宗教的、社会的、経済的変化の時代の到来を告げた。グスタフ・ヴァーサ王(在位1523年-1560年)は次男ヨハンをフィンランド公とし、グスタフ・アドルフ王(在位1611年-1632年)はスウェーデン王国の行政再編の一環としてフィンランド総督の職を創設した。

16世紀には、司教でルター派の改革者であったミカエル・アグリコラがフィンランド語で最初の著作を出版し、フィンランドの現在の首都ヘルシンキは1550年にグスタフ・ヴァーサ王によって建設された。フィンランド最初の大学であるトゥルク王立アカデミーは、ペール・ブラーヘ伯爵の提案に基づき、クリスティーナ女王によって1640年に設立された。

フィンランド人は三十年戦争(1618年-1648年)において、「ハッカペリッタ」と呼ばれるよく訓練された騎兵として名声を得た。フィンランドは1695年から1697年にかけて深刻な大飢饉に見舞われ、フィンランド人口の約3分の1が死亡し、その数年後には壊滅的なペストが流行した。

18世紀には、スウェーデンとロシアの間の戦争により、フィンランドは2度にわたりロシア軍に占領された。これらの時期はフィンランド人にとって「大いなる怒り」(1714年-1721年)および「小なる怒り」(1742年-1743年、ロシア・スウェーデン戦争)として知られている。「大いなる怒り」の間に、家屋や農場の破壊、ヘルシンキの焼失により、ほぼ若い男性の全世代が失われたと推定されている。

3.3. ロシア帝国領フィンランド大公国

スウェーデン時代は1809年のフィンランド戦争で終わりを迎えた。1809年3月29日、ロシア皇帝アレクサンドル1世の軍隊に征服された後、フィンランドはポルヴォー議会によって承認されたロシア帝国内の自治フィンランド大公国となった。この状況は1917年末まで続いた。1812年、アレクサンドル1世はロシアのヴィボルグ県をフィンランド大公国に編入した。1854年、クリミア戦争におけるロシアの関与にフィンランドも巻き込まれ、イギリス海軍とフランス海軍がオーランド戦争と呼ばれる戦闘でフィンランド沿岸とオーランド諸島を砲撃した。

スウェーデン語は依然として広く話されていたが、この時期にフィンランド語が認知され始めた。1860年代から、「フェンノマン運動」として知られる強力なフィンランド民族主義運動が成長した。この運動の最も著名な指導者の一人が、哲学者であり政治家でもあったユーハン・ヴィルヘルム・スネルマンであり、彼はフィンランド大公国におけるフィンランド語の地位と独自の通貨であるフィンランド・マルッカの安定化に尽力した。画期的な出来事としては、フィンランドの国民的叙事詩となる『カレワラ』の1835年の出版と、1892年のフィンランド語とスウェーデン語の法的平等の達成があった。「我々はスウェーデン人ではない、ロシア人になりたくない、だからフィンランド人になろう」というアドルフ・イーヴァル・アルヴィッツソンの精神のもと、フィンランドの国民的アイデンティティが確立された。それにもかかわらず、20世紀初頭までフィンランドに真の独立運動は存在しなかった。

1866年から1868年のフィンランド飢饉は、9月上旬の氷点下の気温が作物を壊滅させ、人口の約15%が死亡するという、ヨーロッパ史上最悪の飢饉の一つとなった。この飢饉により、ロシア帝国は金融規制を緩和し、その後の数十年間で投資が増加した。経済発展は急速であった。一人当たり国内総生産(GDP)は依然として米国の半分、英国の3分の1であった。

1869年から1917年にかけて、ロシア帝国はロシア化政策を追求したが、1905年から1908年の間は中断された。1906年、フィンランド大公国で普通選挙が導入された。しかし、ロシア政府がフィンランドの特別な地位と自治権を制限する措置を講じ始めると、フィンランド大公国とロシア帝国の関係は悪化した。例えば、フィンランド議会が可決したいかなる法律もツァーが承認する必要がなかったため、普通選挙は事実上ほとんど意味をなさなかった。独立への願望は、最初は急進的な自由主義者や社会主義者の間で高まり、部分的には1899年2月15日にロシア帝国最後のツァーであるニコライ2世による「二月詔書」と呼ばれる宣言によって拍車がかかった。

3.4. 独立と内戦

1917年の二月革命後、ロシア帝国支配下の大公国としてのフィンランドの立場が問われた。フィンランド社会民主党が支配するフィンランド議会は、議会に最高権限を与えるいわゆる権力法を可決した。これはロシア臨時政府によって拒否され、議会を解散することが決定された。新たな選挙が行われ、右翼政党が僅差で勝利した。一部の社会民主党員は結果を受け入れることを拒否し、議会の解散とその後の選挙は超法規的であると主張した。右翼政党と社会民主党というほぼ同等の力を持つ2つの政治ブロックは深く対立していた。

ロシアでの十月革命は地政学的状況を再び変えた。ロシアでボリシェヴィキが権力を握ると、フィンランドの右翼政党は、ロシア政府からフィンランドへの最高行政権の移譲を阻止するという決定を再考し始めた。ペール・スヴィンフッヴド首相率いる右翼政府は、1917年12月4日にフィンランド独立宣言を提出し、12月6日にフィンランド議会によって正式に承認された。ウラジーミル・レーニン率いるロシア・ソビエト連邦社会主義共和国(RSFSR)は、1918年1月4日にフィンランドの独立を最初に承認した国となった。

1918年1月27日、政府はポフヤンマーでロシア軍の武装解除を開始した。社会主義者はフィンランド南部とヘルシンキを掌握したが、白衛政府はヴァーサで亡命を続けた。これが短いが激しいフィンランド内戦につながった。ドイツ帝国の支援を受けた白衛軍は、赤衛軍とその自称フィンランド社会主義労働者共和国に勝利した。戦後、何万人もの赤衛軍兵士が収容所に収容され、そこで何千人もの人々が処刑されたり、栄養失調や病気で死亡したりした。赤衛軍と白衛軍の間には深い社会的・政治的敵意が生まれ、それは冬戦争以降も続いた。内戦と、1918年から1920年にかけてソビエト・ロシアに対して行われた「親族戦争」として知られる活動家遠征は、東側との関係を緊張させた。

一時的な君主制の試み(ヘッセン=カッセル方伯フリードリヒ・カールをフィンランド王にしようとする試みが失敗)の後、共和制憲法が採択され、フィンランドは大統領共和制となり、カールロ・ユホ・ストールベリが1919年7月25日に初代大統領に選出された。法曹界出身の自由主義的ナショナリストであったストールベリは、国家を自由民主主義に根ざさせ、法の支配を推進し、内政改革に着手した。フィンランドはまた、女性の平等を強力に推進した最初のヨーロッパ諸国の一つであり、ミーナ・シランペーは1926年から1927年のヴァイノ・タンネル内閣でフィンランド史上初の女性大臣となった。フィンランドとロシアの国境は1920年のタルトゥ条約によって確立され、ほぼ歴史的な国境を踏襲したが、フィンランドにペチェンガ(Petsamoフィンランド語)とそのバレンツ海の港を与えた。フィンランドの民主主義は、ソビエトのクーデター未遂や反共産主義のラプア運動を乗り越えた。

1917年には、国内に300万人の人々がいた。内戦後、信用に基づく農地改革が導入され、資本へのアクセスを持つ人口の割合が増加した。労働力の約70%が農業に従事し、10%が工業に従事していた。

3.5. 第二次世界大戦

ソビエト連邦は、ヨーロッパを両独裁国家間の勢力圏に分割するというナチス・ドイツとの独ソ不可侵条約に基づき、フィンランドを併合するため、1939年11月30日に冬戦争を開始した。フィンランド民主共和国は、ソビエトによる征服後のフィンランド統治のため、戦争開始時にヨシフ・スターリンによって設立された。この理不尽な攻撃は国際的に広範な非難を浴び、ソビエト連邦は国際連盟から追放された。赤軍は多くの戦闘、特にスオムッサルミの戦いで敗北した。戦場で2ヶ月間ほとんど進展がなく、兵員と物資に大きな損害を出した後、ソビエト軍は2月に進撃を開始し、3月にはヴィボルグ(Viipuriフィンランド語)に到達した。モスクワ講和条約は1940年3月12日に調印され、戦争は翌日終結した。フィンランドは独立を守ったが、領土の9%をソビエト連邦に割譲した。

敵対行為は1941年6月に継続戦争として再開された。これは、ドイツによるソビエト連邦侵攻(バルバロッサ作戦)に続き、フィンランドがドイツと同盟を結んだことによるもので、主な目的はわずか1年前にソビエトに失った領土を奪還することであった。フィンランド軍は1941年から1944年にかけて東カレリアを占領した。1944年夏のソビエト軍による大規模なヴィボルグ=ペトロザヴォーツク攻勢は突破口を開いたが、フィンランド軍は最終的にタリ=イハンタラの戦いでこれを撃退した。このソビエト軍の部分的な成功は膠着状態をもたらし、後にモスクワ休戦協定につながった。これに続いて1944年から1945年にかけてラップランド戦争が起こり、フィンランドは北部フィンランドで退却するドイツ軍と戦った。

1944年と1948年にソビエト連邦と調印されたモスクワ休戦協定および友好協力相互援助条約には、フィンランドの義務、制約、賠償、さらには領土割譲が含まれていた。2つの戦争の結果、フィンランドは国土の12%、工業生産能力の20%、第2の都市ヴィボルグ(Viipuriフィンランド語)、そして不凍港リーナハフティ(Liinahamariフィンランド語)を失った。フィンランド人は97,000人の兵士を失い、1944年の価値で3億ドルの戦争賠償金(2023年のインフレ調整後で約52.00 億 USD)を支払うことを余儀なくされた。しかし、フィンランドはソビエト軍による占領を回避し、独立を維持することに成功した。イギリスとともに、フィンランドは敵対行為に参加したヨーロッパ諸国の中で、一度も占領されず、戦争を通じて民主主義を維持した唯一の国として浮上した。

1944年以降の数十年間、フィンランド共産党は強力な政党であった。さらに、ソビエト連邦はフィンランドにマーシャル・プランの援助を拒否するよう説得した。しかし、フィンランドの独立を維持することを期待して、アメリカ合衆国は秘密裏に開発援助を提供し、フィンランド社会民主党を支援した。

3.6. 冷戦時代

イギリスのような西側諸国との貿易の発展とソビエト連邦への賠償金の支払いは、フィンランドが主に農業社会から工業化社会へと変貌するきっかけとなった。バルメト社は、元々は造船所であり、その後いくつかの金属工場であったが、戦争賠償のための資材を生産するために設立された。賠償金が支払われた後、フィンランドは二国間貿易の一環としてソビエト連邦との貿易を継続した。

1950年には、フィンランドの労働者の46%が農業に従事し、3分の1が都市部に住んでいたが、製造業、サービス業、貿易における新しい仕事は急速に人々を都市に引き寄せた。女性一人当たりの平均出生数は、1947年のベビーブームのピーク時である3.5人から1973年には1.5人に減少した。ベビーブーマーが労働力として市場に参入すると、経済は十分に速く雇用を創出できず、何十万人もの人々がより工業化されたスウェーデンに移住し、移住は1969年と1970年にピークに達した。フィンランドは世界銀行、国際通貨基金、関税および貿易に関する一般協定における貿易自由化に参加した。

冷戦時代、フィンランドは公式に中立政策を採用した。1948年のYYA条約(フィンランド・ソビエト友好協力相互援助条約)は、大国間の紛争から距離を置きたいというフィンランドの願望を認めたものであった。1956年以降、ウルホ・ケッコネン大統領はソビエト連邦との関係において事実上の独占権を握り、これが彼の継続的な人気にとって極めて重要であった。政治においては、反ソビエト的と解釈されうるいかなる政策や声明も避ける傾向があった。この現象は西ドイツの報道機関によって「フィンランド化」と名付けられた。

フィンランドでは市場経済が維持された。様々な産業がソビエトとの貿易特権から恩恵を受けた。戦後の経済成長は急速で、1975年までにフィンランドの一人当たりGDPは世界で15番目に高かった。1970年代から1980年代にかけて、フィンランドは世界で最も広範な福祉国家の一つを建設した。フィンランドは欧州経済共同体(EEC、欧州連合の前身)と条約を交渉し、1977年からEECとの関税を大幅に撤廃した。

マクロ経済政策の誤算、銀行危機、最大の貿易相手国であるソビエト連邦の崩壊、そして世界的な経済不況が、1990年代初頭にフィンランドで深刻な不況を引き起こした。不況は1993年に底を打ち、フィンランドは10年以上にわたる着実な経済成長を享受した。ソビエト連邦崩壊後、フィンランドは西側との統合をより緊密に進め始めた。フィンランドは1995年に欧州連合に加盟し、1999年にユーロ圏に加盟した。1990年代後半の経済成長の多くは、携帯電話メーカーノキアの成功によってもたらされた。

3.7. 現代

フィンランド国民は2000年の大統領選挙でタルヤ・ハロネンを選出し、彼女はフィンランド初の女性大統領となった。彼女の前任者であるマルッティ・アハティサーリ大統領は、後に2008年にノーベル平和賞を受賞した。金融危機は2008年にフィンランドの輸出を麻痺させ、10年間を通じて経済成長を弱めた。サウリ・ニーニストは2012年から2024年までフィンランド大統領を務め、その後アレクサンデル・ストゥブが引き継いだ。

2022年ロシアのウクライナ侵攻後、フィンランドの北大西洋条約機構(NATO)への支持は急上昇した。2022年2月以前は、世論調査ではNATO加盟に反対する意見が僅差ながらも決定的な多数を占めていた。4月までには、過半数が加盟に賛成するようになった。2022年5月11日、フィンランドはイギリスと相互安全保障協定を締結した。5月12日、フィンランドの大統領と首相は「遅滞なく」NATO加盟を呼びかけた。その後、5月17日、フィンランド議会はフィンランドのNATO加盟に賛成188票、反対8票で可決した。フィンランドは2023年4月4日にNATO加盟国となった。

4. 地理

フィンランドの地理的位置、自然環境、主要な地形的特徴について説明する。フィンランドは北ヨーロッパに位置し、西はボスニア湾、南はフィンランド湾に面し、陸上では西にスウェーデン、北にノルウェー、東にロシアと国境を接している。

4.1. 地形

フィンランドの地形は、主に氷期の影響を強く受けて形成された。フェノスカンジア地域では、ヨーロッパの他の地域と比較して氷河がより厚く、長期間存在した。この氷河の浸食作用により、フィンランドの景観は大部分が丘陵を特徴とする比較的平坦なものとなっている。しかし、スカンディナヴィア山脈に隣接する地域を含む北部では、山岳性の隆起地形が見られる。標高1324 mのハルティ山がフィンランドの最高地点であり、ラップランド北部、フィンランドとノルウェーの国境に位置する。山頂全体がフィンランド国内にある最高峰は、ハルティ山に隣接する標高1316 mのリドゥニチョッカ山である。

後退する氷河は、エスカーと呼ばれるモレーン(氷堆石)の堆積物を残した。これらは層状の砂利と砂からなる尾根で、かつての氷河の末端があった北西から南東方向に延びている。これらのうち最大のものには、フィンランド南部を横切る3つのサルパウッセルカの尾根がある。

巨大な氷河の重圧下に置かれていたフィンランドの地形は、後氷期隆起により上昇している。この影響はボスニア湾周辺で最も強く、陸地は年間約1 cmずつ着実に隆起している。その結果、古い海底は徐々に陸地へと変わり、国土面積は年間約7 km2ずつ拡大している。相対的に言えば、フィンランドは海から隆起しているのである。

国土の大部分は針葉樹のタイガ林とフェン(湿原)で覆われており、耕作地は少ない。総面積の10%が湖沼、河川、池であり、78%が森林である。森林はマツ、トウヒ、カバノキなどの樹種で構成されている。フィンランドはヨーロッパ最大の木材生産国であり、世界でも有数の生産国の一つである。最も一般的な岩石は花崗岩であり、土壌に覆われていない場所ではどこでも見られる普遍的な景観の一部となっている。モレーンまたはティルが最も一般的な土壌タイプであり、生物起源の腐植土の薄い層で覆われている。排水が悪い場所を除き、ほとんどの森林土壌でポドゾル化が見られる。排水の悪い地域はグライソイルと泥炭湿原が占めている。

フィンランドには約168,000の湖(面積500 m2以上)と179,000の島がある。最大の湖であるサイマー湖はヨーロッパで4番目に大きい。フィンランド湖水地方は国内で最も湖が多い地域であり、この地域の主要都市の多く(特にタンペレ、ユヴァスキュラ、クオピオ)は大きな湖の近くに位置している。フィンランドの海岸線には世界最大の群島が点在し、50,000以上の島々を含み、その最大の集中地は南西部の群島海(フィンランド本土とオーランド諸島本島の間の海域)に見られる。

4.2. 気候

フィンランドの気候に影響を与える主な要因は、ユーラシア大陸の沿岸地帯における北緯60度から70度の間の地理的位置である。ケッペンの気候区分では、フィンランド全土が亜寒帯気候に属し、暖かい夏と凍るような冬が特徴である。国内では、南部の沿岸地域と極北地域の間で温帯性がかなり異なり、海洋性気候と大陸性気候の両方の特徴を示す。フィンランドは大西洋に十分近いため、メキシコ湾流によって継続的に暖められている。メキシコ湾流は、バルト海と多数の内陸湖の緩和効果と相まって、アラスカ、シベリア、南部グリーンランドなど、同じ緯度を共有する他の地域と比較して異常に暖かい気候を説明している。

フィンランド南部(日平均気温が0 °C未満となる時期)の冬は通常約100日間続き、内陸部では通常11月下旬から4月頃まで雪が地表を覆い、ヘルシンキなどの沿岸地域では12月下旬から3月下旬まで雪が地表を覆うことが多い。南部でも最も厳しい冬の夜には気温が-30 °Cまで下がることがあるが、ヘルシンキのような沿岸地域では-30 °Cを下回る気温は稀である。フィンランド南部(日平均気温が10 °C以上となる時期)の気候的な夏は、5月下旬から9月中旬頃まで続き、内陸部では7月の最も暖かい日には35 °Cを超えることもある。フィンランドの大部分はタイガ地帯に位置するが、最南部の沿岸地域は時としてヘミボレアル(半寒帯)に分類されることがある。

フィンランド北部、特にラップランドでは、冬は長く寒いが、夏は比較的暖かく短い。ラップランドの最も厳しい冬の日には、気温が-45 °Cまで下がることがある。北部の冬は約200日間続き、10月中旬から5月上旬まで恒久的な積雪がある。北部の夏は非常に短く、わずか2~3ヶ月だが、熱波の間には日中の最高気温が25 °Cを超えることもある。フィンランドには北極ツンドラは存在しないが、ラップランドのフェル(山地)では高山ツンドラが見られる。

フィンランドの気候は、最南部の地域でのみ穀物栽培に適しており、北部地域は畜産に適している。

フィンランド領土の4分の1は北極圏内にあり、北へ行くほど白夜を経験できる日数が長くなる。フィンランド最北端では、夏の間73日間連続で太陽が沈まず、冬の間は51日間全く太陽が昇らない。

フィンランドは、2024年の環境パフォーマンス指数で4位にランクされている。この指数は、世界中の既知の問題に関する様々な指標を組み合わせ、各国がどの程度適合しているかをスケールで測定するものである。フィンランドは、気候変動緩和、廃棄物管理、大気汚染、大気質などのパラメータで良好なスコアを獲得している。

4.3. 生物多様性

植物地理学的には、フィンランドは北方圏内の北極圏地域、中央ヨーロッパ地域、北ヨーロッパ地域にまたがっている。世界自然保護基金(WWF)によると、フィンランドの領土は、スカンディナヴィア・ロシアタイガ、サルマティア混合林、スカンディナヴィア山地カンバ林と草原の3つのエコリージョンに細分化できる。タイガは、南部州の北部地域からラップランド北部まで、フィンランドの大部分を覆っている。南西部の海岸、ヘルシンキ-ラウマ線より南では、森林はバルト地域でより典型的な混合林によって特徴づけられる。フィンランドの最北端、樹木限界線と北極海の近くでは、山地カンバ林が一般的である。フィンランドは2018年の森林景観保全指数で平均スコア5.08/10を記録し、172カ国中109位であった。

同様に、フィンランドには多様で広範な動物相が存在する。現在、少なくとも60種の固有哺乳類、248種の繁殖鳥類、70種以上の魚類、11種の両生爬虫類が生息しており、その多くは何千年も前に近隣諸国から渡ってきたものである。

フィンランドで見られる大型で広く認知されている野生哺乳類には、ヒグマ、ハイイロオオカミ、クズリ、ヘラジカなどがある。より印象的な鳥類のうち3種は、大型のヨーロッパのハクチョウでありフィンランドの国鳥でもあるオオハクチョウ、ライチョウ科の大型で黒い羽毛を持つヨーロッパオオライチョウ、そしてワシミミズクである。後者は原生林の連結性の指標と考えられており、景観の断片化により減少している。フィンランドには約24,000種の昆虫が生息しており、最も一般的なものにはスズメバチやカミキリムシのような甲虫類の仲間がいる。最も一般的な繁殖鳥類は、ヤナギムシクイ、ズアオアトリ、ワキアカツグミである。約70種の淡水魚のうち、キタカワカマス、ヨーロピアンパーチなどが豊富に生息している。タイセイヨウサケはフライフィッシング愛好家のお気に入りであり続けている。

絶滅の危機に瀕しているサイマーワモンアザラシは、世界に3種しかいない湖沼アザラシの1種であり、フィンランド南東部のサイマー湖水系にのみ生息し、現在ではわずか390頭にまで減少している。この種はフィンランド自然保護協会の象徴となっている。

フィンランドの土地の3分の1は元々ムーア(高層湿原)であったが、過去数世紀の間にその約半分が耕作のために排水された。

5. 政治

フィンランドは議会共和制であり、代議制民主主義の枠組みの中で運営されている。首相は国内で最も強力な人物である。市民は議会選挙、地方選挙、大統領選挙、欧州議会選挙に立候補し、投票することができる。政治体制は、社会の公正性、基本的人権の保障、民主主義の発展、そして特に少数者や社会的弱者の権利擁護を重視する価値観を基盤としている。

5.1. 憲法

フィンランド共和国憲法は、フィンランドの政治体制を定義している。現行憲法は2000年に施行され、それまでの半大統領制から議院内閣制への移行を明確にした。憲法は、国民主権、法の支配、権力分立の原則を基本とし、国民の基本的人権と自由を広範に保障している。これには、表現の自由、集会の自由、信教の自由、財産権などが含まれる。

特に重要なのは、少数者の権利保護に関する規定であり、公用語であるフィンランド語とスウェーデン語の平等な地位、そしてサーミ人の言語的・文化的権利などが明記されている。また、憲法は環境保護や持続可能な開発の重要性も強調しており、社会全体の福祉と将来世代への配慮を国家運営の基本原理の一つとしている。

憲法改正には、議会の特別な手続きが必要であり、国民の基本的な権利や民主主義の根幹に関わる変更は慎重に行われる。

5.2. 大統領

2024年3月1日就任

フィンランドの元首は共和国大統領である。独立後の大部分の期間、フィンランドは半大統領制を採用していたが、ここ数十年間で大統領の権限はより限定的になり、その結果、現在では議院内閣制の共和国と見なされている。2000年に制定された新憲法は、大統領職を主に儀礼的なものとした。大統領は、議会によって選出された首相を任命し、首相の推薦に基づいてフィンランド政府の他の大臣を任命・罷免し、議会の会期を開会し、国家勲章を授与する。

それにもかかわらず、大統領は依然としてフィンランドの外交関係(戦争と平和の決定を含むが、欧州連合に関する事項は除く)に責任を負う。さらに、大統領は最高司令官としてフィンランド国防軍の最高指揮権を行使する。外交および国防権限の行使にあたり、大統領はフィンランド政府に諮問することが義務付けられているが、政府の助言は拘束力を持たない。加えて、大統領は、法律に対する拒否権、恩赦の付与、いくつかの公職者の任命など、いくつかの国内留保権を有する。また、議会による不信任投票があった場合、個々の大臣または政府全体を罷免することも憲法によって義務付けられている。

大統領は二回投票制による直接選挙で選出され、連続して最大2期(1期6年)務めることができる。現在の大統領はアレクサンデル・ストゥブであり、2024年3月1日に就任した。歴代大統領には、カールロ・ユホ・ストールベリ(1919年-1925年)、ラウリ・クリスティアン・レランデル(1925年-1931年)、ペール・スヴィンフッヴド(1931年-1937年)、キュオスティ・カッリオ(1937年-1940年)、リスト・リュティ(1940年-1944年)、カール・グスタフ・エミール・マンネルヘイム(1944年-1946年)、ユホ・クスティ・パーシキヴィ(1946年-1956年)、ウルホ・ケッコネン(1956年-1982年)、マウノ・コイヴィスト(1982年-1994年)、マルッティ・アハティサーリ(1994年-2000年)、タルヤ・ハロネン(2000年-2012年)、サウリ・ニーニスト(2012年-2024年)がいる。

5.3. 議会(エドゥスクンタ)

フィンランドの一院制議会であるエドゥスクンタ(定数200名)は、国内の最高立法権を有する。憲法および一般法の改正、内閣の罷免、大統領拒否権の覆を行うことができる。その法律は司法審査の対象とならず、新法の合憲性は議会の憲法委員会によって評価される。議会は、複数の複数議席選挙区内でドント方式を用いた比例代表制(最も開かれたリスト方式)により、4年の任期で選出される。様々な議会委員会が専門家の意見を聞き、立法準備を行う。

フィンランドの政治は多党制であり、単独で過半数を獲得する政党は稀であるため、連立政権が常態となっている。立法過程は、政府提出法案または議員提出法案から始まり、委員会での審議、本会議での読会を経て採決される。国民の意思を的確に反映し、透明性の高い運営が重視されている。

5.4. 政府(内閣)

2023年6月20日就任

議会選挙後、各政党は新内閣(フィンランド政府)の組閣について交渉し、その後、議会での単純多数決による承認を得る必要がある。内閣は議会の不信任投票によって罷免される可能性があるが、内閣を構成する政党が通常議会で多数を占めるため、これは稀である。

内閣はほとんどの行政権を行使し、議会がその後審議し投票する法案の大部分を発議する。内閣は首相によって率いられ、首相、他の大臣、そして司法長官で構成される。各大臣はそれぞれの省を率いるか、場合によっては省の政策の一部を担当する。首相に次いで最も強力な大臣は、しばしば財務大臣である。

単独で議会を支配する政党がないため、フィンランドの内閣は多党連立である。原則として、首相のポストは最大政党の党首に、財務大臣のポストは第二党の党首に与えられる。

オルポ内閣はフィンランドの現行第77代政府である。2023年6月20日に発足した。内閣はペッテリ・オルポが率い、国民連合党、フィン人党、スウェーデン人民党、キリスト教民主党の連立政権である。

5.5. 司法

フィンランドの司法制度は、大陸法体系に基づいており、通常の民事・刑事管轄権を持つ裁判所と、個人と行政機関との間の訴訟を管轄する行政裁判所とに分かれている。フィンランド法は法典化されており、スウェーデン法、そしてより広義には大陸法またはローマ法に基づいている。民事および刑事管轄の裁判所制度は、地方裁判所、地方上訴裁判所、そして最高裁判所で構成されている。司法の行政部門は、行政裁判所と最高行政裁判所で構成されている。通常の裁判所に加えて、特定の行政分野にはいくつかの特別裁判所がある。また、特定の高官に対する刑事告発のための高等弾劾裁判所も存在する。

法の支配の原則は厳格に守られており、司法の独立は憲法によって保障されている。裁判官は専門性と公平性に基づいて任命され、政治的影響から独立して職務を遂行する。フィンランドは、汚職が非常に少ない国として国際的に評価されており、司法制度の透明性と効率性も高い水準にある。人権擁護も司法の重要な役割であり、欧州人権条約などの国際的な人権基準が国内法においても尊重されている。

5.6. 主要政党

フィンランドは多党制を採用しており、伝統的にいくつかの主要政党が国政において重要な役割を果たしてきた。各政党は独自の理念、政策、支持基盤を持ち、連立政権を組むことが多い。以下に主要な政党を挙げる。

- 国民連合党 (Kansallinen Kokoomusフィンランド語, Samlingspartietスウェーデン語): 中道右派の政党で、市場経済と個人の自由を重視する。伝統的に都市部の知識層や企業経営者からの支持が厚い。

- フィンランド社会民主党 (Suomen Sosialidemokraattinen Puolueフィンランド語, Finlands Socialdemokratiska Partiスウェーデン語): 中道左派の政党で、福祉国家の維持・発展、労働者の権利擁護、社会正義の実現を掲げる。労働組合との連携が強い。

- フィンランド中央党 (Suomen Keskustaフィンランド語, Centern i Finlandスウェーデン語): 中道主義を掲げ、特に地方の利益や農業政策を重視する。かつては農民党として知られた。

- フィン人党 (Perussuomalaisetフィンランド語, Sannfinländarnaスウェーデン語): ナショナリズム、欧州懐疑主義を掲げる右派ポピュリスト政党。移民政策やEUとの関係において批判的な立場を取ることが多い。

- 緑の同盟 (Vihreä liittoフィンランド語, Gröna förbundetスウェーデン語): 環境保護、持続可能な開発、人権擁護、社会的平等を重視する。都市部の若者やリベラル層からの支持が強い。

- 左翼同盟 (Vasemmistoliittoフィンランド語, Vänsterförbundetスウェーデン語): 社会主義、民主社会主義を掲げる左派政党。経済的平等、労働者の権利強化、福祉サービスの拡充を主張する。

- スウェーデン人民党 (Ruotsalainen kansanpuolueフィンランド語, Svenska folkpartiet i Finlandスウェーデン語): フィンランド国内のスウェーデン語話者の権利擁護を主な目的とする。言語的マイノリティの代表として、連立政権に参加することが多い。

- キリスト教民主党 (Suomen Kristillisdemokraatitフィンランド語, Kristdemokraterna i Finlandスウェーデン語): キリスト教の価値観に基づき、家族政策や倫理的な問題を重視する。

これらの政党が連立交渉を通じて政権を形成し、政策決定を行っている。

5.7. 人権

フィンランドは、世界で最も広範な福祉制度の一つを有しており、全ての居住者に適切な生活水準を保証している。この福祉制度は、第二次世界大戦後の最初の30年間でほぼ完全に構築された。

フィンランド憲法第6条は、「何人も、性別、年齢、出身、言語、宗教、信条、意見、健康状態、障害、その他の個人的理由により、許容できる理由なく異なる立場に置かれてはならない」と定めている。

フィンランドは、民主主義、報道の自由、人間開発の各分野で世界の国々の中で平均以上の評価を得ている。アムネスティ・インターナショナルは、フィンランドにおけるいくつかの問題、例えば良心的兵役拒否者の投獄や、ロマ人およびその他の民族的・言語的少数派に対する社会的差別について懸念を表明している。

2023年5月に発表されたヨーロッパの傘下組織ILGAヨーロッパの報告書では、フィンランドはLGBTQ+の権利に関するヨーロッパ比較で6位にランクされた。

フィンランドの人権状況は、国際的な基準に照らして高い水準にあると評価されているが、社会的弱者やマイノリティの権利擁護については、さらなる改善の余地が指摘されることもある。特に先住民であるサーミ人の権利保障、移民や難民の社会統合、ジェンダー平等の一層の推進などが、継続的な課題として認識されている。政府や市民社会は、これらの課題に取り組み、すべての人々が尊厳を持って生活できる社会の実現を目指している。

6. 対外関係

フィンランドの外交政策は、伝統的に中立主義と近隣諸国との友好関係維持を基本としてきたが、冷戦終結後は欧州連合(EU)への加盟(1995年)を経て、西側諸国との連携を強化してきた。2012年憲法によれば、大統領が政府と協力して外交政策を主導する(ただし、大統領はEU関連事項には関与しない)。2008年には、マルッティ・アハティサーリ元大統領がノーベル平和賞を受賞し、フィンランドの平和外交への貢献が国際的に認められた。

2022年のロシアのウクライナ侵攻以降、フィンランドの安全保障環境は大きく変化し、数十年にわたる軍事的中立政策を転換し、北大西洋条約機構(NATO)への加盟を申請、2023年4月に正式加盟国となった。これにより、フィンランドの外交・安全保障政策は新たな段階に入った。

国際関係においては、国際法と多国間協調を重視し、人権、民主主義、法の支配といった価値観を推進している。特に、ロシアとの関係は歴史的・地政学的に重要であり、緊張と協力が混在する複雑なものとなっている。NATO加盟後も、ロシアとの長い国境線を管理しつつ、必要な対話は維持する方針である。スウェーデンとは歴史的に深い繋がりを持ち、防衛協力を含む緊密な関係を築いている。また、バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)や他の北欧諸国との連携も重視している。

EU内では積極的な役割を果たし、共通外交・安全保障政策(CFSP)の形成にも貢献している。アメリカ合衆国とは、NATOの枠組み内外で安全保障協力を深めている。フィンランドは、小国ながらも国際社会において独自の存在感を示し、平和構築や軍縮、環境問題などのグローバルな課題解決にも積極的に取り組んでいる。2024年の世界平和度指数によれば、フィンランドは世界で13番目に平和な国とされている。

6.1. 北大西洋条約機構(NATO)

フィンランドは、長年にわたり軍事的中立政策を維持してきたが、2022年ロシアのウクライナ侵攻を受けて、その安全保障政策を根本的に見直した。ロシアの侵攻は、フィンランド国民および政治指導者の間で、従来の非同盟政策の限界と集団防衛体制への参加の必要性についての認識を急速に高めた。

侵攻以前は、NATO加盟に対する国民の支持は限定的であったが、侵攻後は支持率が急上昇し、過半数を超えるようになった。これを受け、フィンランド政府は2022年5月にNATOへの加盟を正式に申請した。加盟プロセスは比較的迅速に進み、トルコとハンガリーによる批准の遅れがあったものの、2023年4月4日、フィンランドはNATOの第31番目の加盟国となった。

NATO加盟は、フィンランドの安全保障政策における歴史的な転換点であり、以下の影響をもたらしている。

- 安全保障の強化: NATOの集団防衛条項(第5条)の適用対象となり、同盟国からの安全保障が強化された。

- 防衛協力の深化: NATO加盟国との軍事演習や装備の標準化、情報共有などがより一層進展している。

- 地政学的位置づけの変化: バルト海地域の安全保障において、より積極的な役割を担うことが期待されている。

- ロシアとの関係: NATO加盟はロシアからの強い反発を招き、両国関係は一層緊張している。国境管理やサイバーセキュリティなどの課題が増大している。

- 国内政策への影響: 防衛費の増額や、NATO基準に合わせた国防体制の整備が進められている。

フィンランドは、NATO加盟後も、自国の強力な国防力と国民の防衛意識を維持しつつ、同盟の一員として集団安全保障に貢献していく方針である。また、スウェーデン(2024年にNATO加盟)との防衛協力も引き続き重要な柱となっている。

6.2. 主要国との関係

フィンランドは、地理的・歴史的背景から、特定の主要国との二国間関係を重視している。

- ロシア: 歴史的に複雑な関係を持つ隣国であり、最大の貿易相手国の一つでもある。ソ連崩壊後は経済関係を中心に協力が進んだが、2022年ロシアのウクライナ侵攻とフィンランドのNATO加盟により、両国関係は著しく悪化した。長い国境線を共有するため、国境管理、環境問題、経済制裁の影響などが主要な課題となっている。フィンランドは、EUの一員として対ロシア制裁に参加しつつ、必要なレベルでの対話は維持する方針である。

- スウェーデン: 歴史的、文化的、経済的に最も緊密な関係を持つ国の一つ。両国は長年にわたり中立政策を共有し、防衛協力も深めてきた。フィンランドとスウェーデンのNATO同時加盟は北欧の安全保障環境を大きく変えた。言語的マイノリティ(フィンランド国内のスウェーデン語話者)の存在も、両国関係の特殊性を物語っている。経済、文化、市民レベルでの交流も活発である。

- エストニア: フィンランド湾を挟んで対岸に位置し、言語的・文化的に近い関係を持つ。ソ連からの独立後、フィンランドはエストニアの経済発展や西側への統合を支援してきた。両国間の経済交流、人的往来は非常に活発である。

- 欧州連合(EU): フィンランドは1995年以来のEU加盟国であり、EUの政策決定に積極的に関与している。EUの共通外交・安全保障政策(CFSP)や東方パートナーシップ政策などを重視している。ユーロ圏にも加盟しており、経済的にもEUと深く統合されている。

- アメリカ合衆国: 冷戦時代から経済的・文化的な関係があったが、フィンランドのNATO加盟により、安全保障・防衛協力が格段に強化された。二国間防衛協力協定(DCA)も締結され、軍事演習や装備調達などで連携を深めている。

- その他の北欧諸国: ノルウェー、デンマーク、アイスランドとも、北欧理事会などを通じて緊密な協力関係を維持している。これらの国々とは、政治、経済、文化、社会政策など幅広い分野で価値観を共有し、連携している。

これらの国々との関係は、フィンランドの外交・安全保障政策、経済、国民生活に大きな影響を与えている。

7. 軍事

フィンランド国防軍は、職業軍人(主に士官および技術者)、現役の徴集兵、そして大規模な予備役から構成される。標準的な即応戦力は34,700人の制服組であり、そのうち25%が職業軍人である。男子皆兵制が施行されており、18歳以上の全てのフィンランド国籍男性は6ヶ月から12ヶ月の兵役、または12ヶ月の市民役務(非武装)に従事する。女性の兵役は志願制であり、全ての戦闘職種で勤務が許可されている。2022年には1,211人の女性が志願して入隊した。

フィンランド陸軍は、高度に機動的な野戦軍と、それを支援する地方防衛部隊から成る。高い能力を持つ軍人、豊富な兵器、そして国土防衛への高い意欲により、フィンランドはヨーロッパで最も軍事的に強力な国の一つとみなされている。一人当たりの国防費は欧州連合の中でも高い水準にある。

国防軍は陸軍、海軍、空軍の三軍から構成される。国境警備隊は内務省の管轄下にあるが、国防上の必要に応じて国防軍に編入されることがある。

フィンランドは2023年4月4日に北大西洋条約機構(NATO)に加盟した。それ以前からNATO即応部隊に参加しており、2017年からは統合遠征軍(JEF)にも参加している。また、EU戦闘群にも貢献している。フィンランドはコソボ治安維持部隊やアフガニスタンの国際治安支援部隊にも人員を派遣した経験がある。2023年12月18日、フィンランドはアメリカ合衆国と防衛協力協定(DCA)を締결し、フィンランド領土内における米軍およびその扶養家族の駐留、ならびに米国の供給業者の駐留と活動を規定した。

NATO加盟は、フィンランドの国防政策に大きな変化をもたらし、集団安全保障体制への完全な統合が進められている。これには、NATO基準に合わせた装備の近代化、共同演習への参加拡大、同盟国との相互運用性の向上などが含まれる。

8. 行政区画

フィンランドの地方行政は、主に県(maakuntaフィンランド語、マークンタ)と基礎自治体(kuntaフィンランド語、クンタ)の二層構造で成り立っている。

フィンランドには19の県が存在する。県は、その地域の自治体間の協力機関としての役割を果たす地域評議会によって運営される。県の主な任務は、地域計画、企業振興、教育の発展である。また、公衆衛生サービスも通常、県単位で組織される。地域評議会の議員は、各自治体の議会によって選出され、各自治体はその人口に比例した数の代表者を送る。自治体間の協力(地域評議会の責任)に加えて、各県には国の雇用経済開発センターがあり、労働、農業、漁業、林業、企業関連業務の地方行政を担当している。歴史的に見ると、県はフィンランドの歴史的州の区分であり、地域の方言や文化をより正確に反映している。

2010年に州(lääniフィンランド語、レーニ)制度が廃止されるまで、県の上位行政区画として6つの州が存在した。2011年1月1日には、東ウーシマー県がウーシマー県に統合され、県の数は20から19となった。

基礎自治体(クンタ)は、地方行政の最も基本的な単位であり、市民に最も身近な行政サービス(教育、社会福祉、保健、都市計画など)を提供する責任を負っている。2021年時点で309の自治体があり、その多くは人口6,000人未満である。各自治体は、直接選挙で選ばれる議会と、それによって任命される行政執行部を持つ。

オーランド諸島は、フィンランド本土とは異なる特別な自治権を有しており、独自の議会と政府を持つ。また、サーミ人は、ラップランドの一部地域において、言語と文化に関する事項について半自治的なサーミ人居住地域を有している。

近年、保健、社会サービス、救急サービスは、福祉サービス県によって組織されている。フィンランドには21の福祉サービス県があり、その構造は主に県の構造に基づいている。福祉サービス県の運営、行政、財政を担当する県議会が、最高意思決定機関である。県議会の議員および副議員は、4年の任期で県選挙によって選出される。福祉サービス県は自治権を持つが、課税権はなく、その財源は中央政府からの資金提供に基づいている。

ヘルシンキ首都圏(ヘルシンキ、エスポー、ヴァンター、カウニアイネン)は、約150万人の人口を抱える連続した都市圏を形成しているが、共通の行政は、ヘルシンキ首都圏評議会など、全ての自治体の自主的な協力に限られている。

| 県の地図 | 日本語名 | フィンランド語名 | スウェーデン語名 | 県都 | 行政機関管轄 |

|---|---|---|---|---|---|

| ラップランド県 | Lappiフィンランド語 | Lapplandスウェーデン語 | ロヴァニエミ | ラップランド |

| 北ポフヤンマー県 | Pohjois-Pohjanmaaフィンランド語 | Norra Österbottenスウェーデン語 | オウル | 北部フィンランド | |

| カイヌー県 | Kainuuフィンランド語 | Kajanalandスウェーデン語 | カヤーニ | 北部フィンランド | |

| 北カルヤラ県 | Pohjois-Karjalaフィンランド語 | Norra Karelenスウェーデン語 | ヨエンスー | 東部フィンランド | |

| 北サヴォ県 | Pohjois-Savoフィンランド語 | Norra Savolaxスウェーデン語 | クオピオ | 東部フィンランド | |

| 南サヴォ県 | Etelä-Savoフィンランド語 | Södra Savolaxスウェーデン語 | ミッケリ | 東部フィンランド | |

| 南ポフヤンマー県 | Etelä-Pohjanmaaフィンランド語 | Södra Österbottenスウェーデン語 | セイナヨキ | 西部・中央フィンランド | |

| 中部ポフヤンマー県 | Keski-Pohjanmaaフィンランド語 | Mellersta Österbottenスウェーデン語 | コッコラ | 西部・中央フィンランド | |

| ポフヤンマー県 | Pohjanmaaフィンランド語 | Österbottenスウェーデン語 | ヴァーサ | 西部・中央フィンランド | |

| ピルカンマー県 | Pirkanmaaフィンランド語 | Birkalandスウェーデン語 | タンペレ | 西部・中央フィンランド | |

| 中央スオミ県 | Keski-Suomiフィンランド語 | Mellersta Finlandスウェーデン語 | ユヴァスキュラ | 西部・中央フィンランド | |

| サタクンタ県 | Satakuntaフィンランド語 | Satakuntaスウェーデン語 | ポリ | 南西フィンランド | |

| 南西スオミ県 | Varsinais-Suomiフィンランド語 | Egentliga Finlandスウェーデン語 | トゥルク | 南西フィンランド | |

| 南カルヤラ県 | Etelä-Karjalaフィンランド語 | Södra Karelenスウェーデン語 | ラッペーンランタ | 南部フィンランド | |

| パイヤト=ハメ県 | Päijät-Hämeフィンランド語 | Päijänne-Tavastlandスウェーデン語 | ラハティ | 南部フィンランド | |

| カンタ=ハメ県 | Kanta-Hämeフィンランド語 | Egentliga Tavastlandスウェーデン語 | ハメーンリンナ | 南部フィンランド | |

| ウーシマー県 | Uusimaaフィンランド語 | Nylandスウェーデン語 | ヘルシンキ | 南部フィンランド | |

| キュメンラークソ県 | Kymenlaaksoフィンランド語 | Kymmenedalenスウェーデン語 | コトカおよびコウヴォラ | 南部フィンランド | |

| オーランド諸島 | Ahvenanmaaフィンランド語 | Ålandスウェーデン語 | マリエハムン | オーランド |

8.1. 主要都市

フィンランドの都市は、その多くが南部に集中しており、首都ヘルシンキが政治・経済・文化の中心となっている。以下に主要な都市を挙げる。

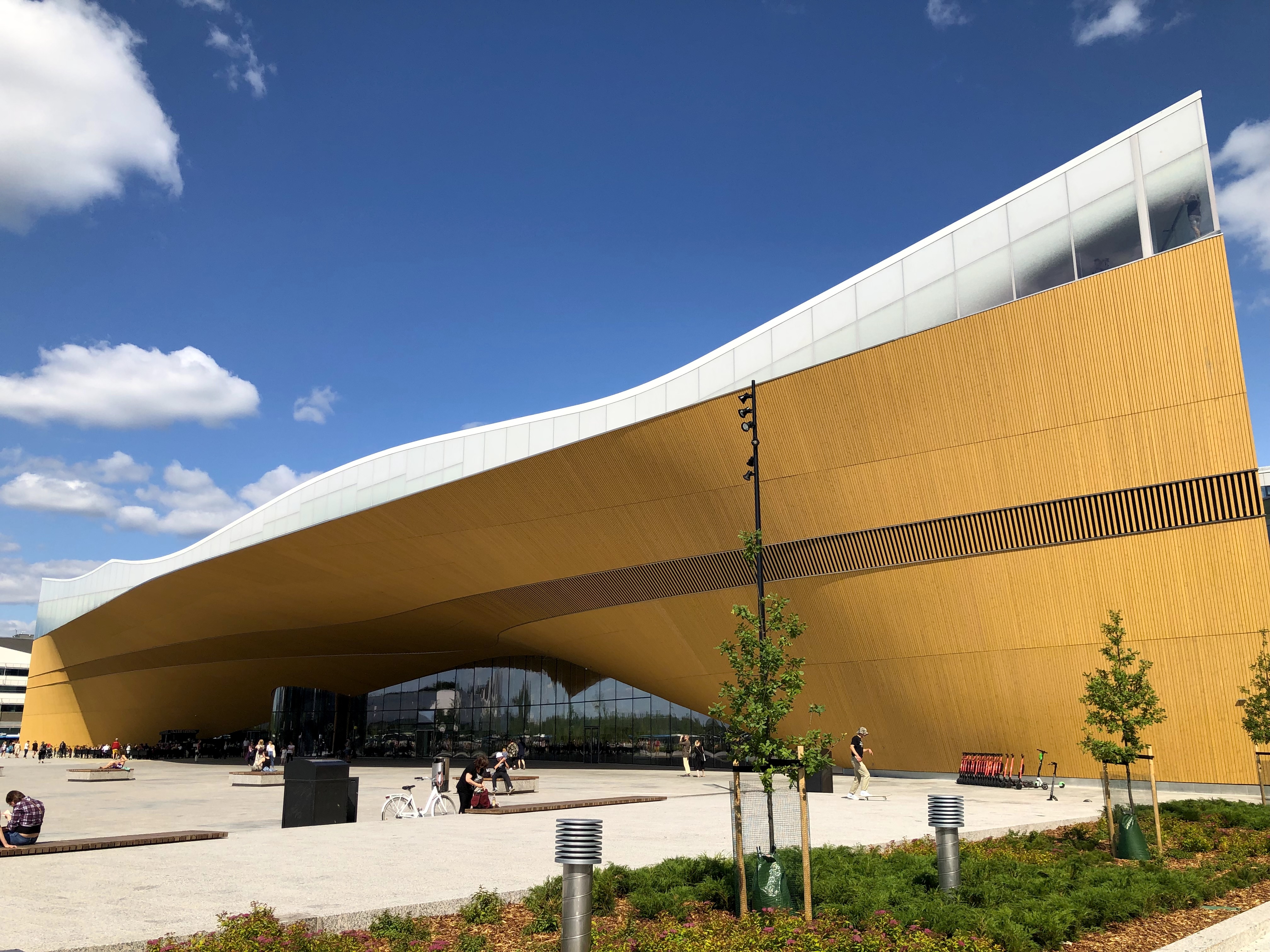

- ヘルシンキ (Helsinkiフィンランド語, Helsingforsスウェーデン語): フィンランドの首都であり最大の都市。フィンランド湾に面し、美しい海岸線と島々を持つ。「バルト海の乙女」とも称される。デザイン、建築、文化の中心地であり、ヘルシンキ大聖堂やスオメンリンナの要塞などの観光名所がある。

- エスポー (Espooフィンランド語, Esboスウェーデン語): ヘルシンキの西に隣接する都市で、ヘルシンキ首都圏の一部を形成する。フィンランド第2の都市。多くのハイテク企業(ノキアなど)やアールト大学のキャンパスがあり、近代的なビジネス都市としての側面と、豊かな自然が共存している。

- タンペレ (Tampereフィンランド語, Tammerforsスウェーデン語): フィンランド第3の都市で、ピルカンマー県の中心都市。ネシ湖とピュハ湖の間に位置し、美しい湖畔の景観を持つ。かつては工業都市として栄え、「フィンランドのマンチェスター」と呼ばれた。現在は文化、教育、観光の拠点となっている。

- トゥルク (Turkuフィンランド語, Åboスウェーデン語): フィンランド最古の都市であり、かつての首都。アウラ川の河口に位置し、中世の面影を残すトゥルク城やトゥルク大聖堂が有名。歴史的な港町として、また文化・教育の中心地として重要である。

- オウル (Ouluフィンランド語, Uleåborgスウェーデン語): フィンランド北部の中心都市であり、ボスニア湾に面する。テクノロジー産業が盛んで、「北のシリコンバレー」とも呼ばれる。

- ユヴァスキュラ (Jyväskyläフィンランド語): 中央フィンランドの主要都市。教育都市として知られ、ユヴァスキュラ大学がある。建築家アルヴァ・アールトゆかりの地でもあり、彼の設計した建築物が多く残る。

- クオピオ (Kuopioフィンランド語): 東フィンランドの主要都市で、美しいカッラヴェシ湖に囲まれている。プイヨの塔からの眺めが有名。

- ラハティ (Lahtiフィンランド語): パイヤト=ハメ県の中心都市。ウィンタースポーツの拠点として知られ、スキーやスキージャンプの国際大会が開催される。

- ポルヴォー (Porvooフィンランド語, Borgåスウェーデン語): ヘルシンキの東に位置する歴史的な都市。赤い木造倉庫群が並ぶ川沿いの風景や、石畳の旧市街が美しい。

これらの都市は、それぞれ独自の歴史、文化、産業を持ち、フィンランドの多様性を形成している。

9. 経済

フィンランド経済は、高度に工業化された混合経済であり、一人当たりの生産高は西ヨーロッパの主要国(フランス、ドイツ、スウェーデン、イギリスなど)と同等である。サービス業が最大の部門(GDPの66%)であり、次いで製造業と精製業(31%)が続く。第一次産業は2.9%を占める。貿易に関しては、製造業が主要な経済部門である。2007年の主要産業は、エレクトロニクス(22%)、機械・車両・その他設計金属製品(21.1%)、林業(13%)、化学工業(11%)であった。国内総生産は2021年にピークに達した。フィンランドは2023年および2024年の世界イノベーション指数で7位にランクされている。

フィンランドには、木材、鉱物(鉄、クロム、銅、ニッケル、金など)、淡水資源が豊富にある。2015年のフィンランドの金生産量は9トンであった。農村部では、林業、製紙業、農業が重要である。ヘルシンキ首都圏はフィンランドのGDPの約3分の1を占める。民間サービス業はフィンランド最大の雇用主である。

フィンランドの土壌と気候は、厳しい冬と比較的短い生育期間(しばしば霜によって中断される)により、作物生産に特有の課題をもたらす。しかし、フィンランドの温帯気候におけるメキシコ湾流と北大西洋海流の普及により、北緯60度以北の世界の耕地の半分が可能になっている。年間降水量は一般的に十分であるが、主に冬に発生するため、夏の干ばつの継続的なリスクがある。農家は、早熟で耐霜性のある作物品種に頼ることで気候に適応してきた。彼らは、夏の霜の間でも一年中生産を確保するために、南向きの斜面と豊かな低地を耕作している。排水システムは、余剰水を除去するためにしばしば利用される。フィンランドの農業部門は、特にヨーロッパの他の国と比較して、顕著な効率性と生産性を示してきた。

森林は国の経済にとって極めて重要であり、フィンランドを世界有数の木材生産国の一つにし、木材加工産業に競争力のある価格で原材料を提供している。政府は、農業と同様に、林業においてかなり以前から重要な役割を果たしてきた。伐採を規制し、技術改善を後援し、国の森林が木材加工産業に供給する持続可能性を保証するための長期計画を確立してきた。

2008年時点で、購買力調整後の平均所得水準は、イタリア、スウェーデン、ドイツ、フランスと同等であった。2006年には、労働力の62%が従業員250人未満の企業に雇用されており、これらの企業が総事業収益の49%を生み出していた。女性の就業率は高い。男性中心の職業と女性中心の職業の間の性別分離は、米国よりも高い。パートタイム労働者の割合は、1999年のOECDの中で最も低い国の一つであった。2013年時点で、フィンランドの民間企業上位10社は、イテラ、ノキア、OP金融グループ、ISS、VR、ケスコ、UPM、YIT、メッツォ、ノルデア銀行であった。2022年時点での失業率は6.8%であった。

2022年時点で、世帯の46%が一人暮らし、32%が二人暮らし、22%が三人以上の暮らしである。平均居住空間は一人当たり40 m2である。2021年、フィンランドのGDPは2,510億ユーロに達した。2022年には、就業者の74%がサービス業および行政、21%が工業および建設業、4%が農業および林業に従事していた。

フィンランドは、人口に対する協同組合の集中度が最も高い。最大の小売業者であり、最大の民間雇用主でもあるSグループ、そして国内最大の銀行であるOPグループは、いずれも協同組合である。

労働市場においては、高い労働参加率、特に女性の社会進出が進んでいる点が特徴である。労働者の権利は法律および労働協約によって手厚く保護されており、労働組合の組織率も高い。ただし、近年のグローバル化や産業構造の変化に伴い、雇用の流動化や非正規雇用の増加といった課題も抱えている。政府は、積極的な労働市場政策を通じて、失業者の再就職支援や職業訓練、労働環境の改善に取り組んでいる。また、経済発展と環境保護の両立、社会全体の公平性の確保、持続可能な開発といった社会的側面も、経済政策において重要な考慮事項とされている。

9.1. 主要産業

フィンランドの経済は、伝統的な林業・製紙業から、ハイテク産業、サービス業へと多様化してきた。

- 林業・製紙業: 国土の約73%が森林で覆われているフィンランドにとって、林業およびそれに関連する製紙・パルプ産業は歴史的に重要な基幹産業であった。UPM、ストラ・エンソ、メッツァ・グループなどの大手企業が国際的に事業を展開している。近年は、持続可能な森林経営と環境配慮型技術への転換が進んでいる。

- 情報通信技術(ICT)産業: ノキアの成功に代表されるように、フィンランドはICT分野で高い国際競争力を誇る。携帯電話端末から通信インフラ、ソフトウェア開発、ゲーム産業(例:ロビオ・エンターテインメントのアングリーバード)まで幅広い分野で革新的な企業が生まれている。ヘルシンキ首都圏はICTクラスターとして発展している。

- 機械工業・金属工業: 造船(特に豪華客船や砕氷船)、林業機械、鉱山機械、エレベーター(例:コネ)、エンジンなどの製造業が盛んである。高い技術力と品質が評価されている。

- 化学工業: 石油精製(例:ネステ)、基礎化学品、特殊化学品、塗料、医薬品など、多岐にわたる製品を生産している。環境技術やバイオケミカル分野への関心も高まっている。

- エレクトロニクス産業: ICT産業と密接に関連し、計測機器(例:ヴァイサラ)、医療機器、産業用エレクトロニクスなどの分野で専門性の高い企業が活動している。

- サービス業: 近年、最も成長している分野であり、GDPおよび雇用の最大の割合を占める。金融、保険、小売、観光、ビジネスサービス、教育、医療・福祉など、多様なサービスが提供されている。

- エネルギー産業: 後述の「エネルギー」セクションを参照。

これらの産業は、輸出志向が強く、国際市場での競争にさらされている。政府は、研究開発投資の奨励、イノベーション支援、教育水準の向上などを通じて、産業競争力の維持・強化を図っている。

9.2. エネルギー

自由で大部分が私有の金融・物理的な北欧エネルギー市場は、NASDAQ OMXコモディティ・ヨーロッパおよびノードプール・スポット取引所で取引され、他のEU諸国と比較して競争力のある価格を提供してきた。2022年現在、フィンランドはEUで最も非家庭用電力価格が低い。

2021年、エネルギー市場は約87テラワット時で、冬季のピーク需要は約14ギガワットであった。工業および建設業は総消費量の43.5%を消費しており、これはフィンランドの産業を反映した比較的高い数値である。フィンランドの炭化水素資源は泥炭と木材に限られている。電力の約18%は水力発電によって生産されている。2021年には、最終エネルギー消費における再生可能エネルギー(主に水力発電と様々な形態の木材エネルギー)の割合は43%と高く、EU平均の22%と比較して顕著であった。電力の約20%は、特にスウェーデンからの低コストのため、スウェーデンから輸入されている。2022年2月現在、フィンランドの戦略石油備蓄は、緊急時に備えて純石油輸入量の200日分を保有していた。

フィンランドには5基の私有原子炉があり、国のエネルギーの40%を生産している。オンカロ使用済み核燃料最終処分場は現在、フィンランド西海岸のエウラヨキ自治体にあるオルキルオト原子力発電所で、ポシヴァ社によって建設中である。

フィンランドのエネルギー政策は、供給の安定性、競争力のある価格、環境への配慮(特に気候変動対策)を重視している。原子力発電は、ベースロード電源として重要な役割を担っており、再生可能エネルギー(風力、バイオマス、太陽光など)の導入も積極的に進められている。エネルギー効率の向上や省エネルギーも重要な課題である。ロシアからのエネルギー輸入依存度を低減することも、近年の重要な政策目標となっている。

9.3. 交通

フィンランドの交通システムは、国内の貨物および旅客輸送の大部分を道路網が担っている。年間約10.00 億 EURの国営道路網の維持費は、車両税および燃料税(それぞれ約15.00 億 EURおよび10.00 億 EUR)で賄われている。フィンランドの高速道路の中で、最も重要で交通量の多い主要道路には、トゥルク高速道路(E18)、タンペレ高速道路(E12)、ラハティ高速道路(E75)、およびヘルシンキ首都圏の環状道路(環状I号線および環状III号線)とタンペレ都市圏のタンペレ環状道路がある。

主要な国際旅客ゲートウェイはヘルシンキ・ヴァンター国際空港であり、2023年には約1,530万人の乗客を扱った。その他、26の空港が定期旅客便を運航している。ヘルシンキ空港を拠点とするフィンエアー、ブルーワン(現在は運航停止)、ノルディック・リージョナル・エアラインズ、ノルウェー・エアシャトルが国内線および国際線の航空サービスを提供している。

政府は年間約3.50 億 EURを費やして、5865 kmの鉄道網を維持している。鉄道輸送は国有のVRグループによって運営されている。フィンランド最初の鉄道は1862年に開通し、今日では800キロメートル以上に及ぶフィンランド本線の一部を形成している。ヘルシンキは1982年に世界最北の地下鉄システムを開業した。

国際貨物輸送の大部分は港湾で扱われる。ヘルシンキのヴオサーリ港はフィンランド最大のコンテナ港であり、その他にはコトカ、ハミナ、ハンコ、ポリ、ラウマ、オウルなどがある。ヘルシンキとトゥルクからは、タリン、マリエハムン、ストックホルム、トラフェミュンデへのフェリー接続による旅客輸送が行われている。ヘルシンキ-タリンルートは、世界で最も混雑する旅客航路の一つである。

冬季にはバルト海が凍結するため、砕氷船が航路確保に重要な役割を果たす。公共交通機関も比較的発達しており、特に都市部ではバスやトラム、地下鉄が利用されている。

9.4. 観光

フィンランドの観光業は、その多様な自然景観、ユニークな文化体験、そして安全で清潔な環境を背景に成長している。2017年、フィンランドの観光業の総収入は約150.00 億 EURであり、そのうち46.00 億 EUR(30%)が外国人観光客によるものであった。同年、国内観光客の宿泊数は1,520万泊、外国人観光客の宿泊数は670万泊であった。観光業はフィンランドのGDPの約2.7%を占めている。

ラップランドは、フィンランドのどの地域よりも観光消費額が高い。北極圏より北では、真冬には太陽が数日、数週間、あるいは数ヶ月昇らない極夜があり、夏には真夜中でも太陽が沈まない白夜(最北端では最大73日間連続)がある。ラップランドは非常に北に位置するため、太陽風による高層大気の蛍光現象であるオーロラが、秋、冬、春に定期的に見られる。フィンランドのラップランドは、サンタクロースの故郷としても地元で知られており、ロヴァニエミにはサンタクロース村やサンタパークなどのテーマパークがある。ラップランドの他の重要な観光地には、スキーリゾート(レヴィ、ルカ、ユッラスなど)や、トナカイまたはハスキー犬が引くそり乗りなどがある。

フィンランドの観光名所には、国中に見られる自然景観のほか、都市部の魅力もある。フィンランドには40の国立公園(北カルヤラ県のコリ国立公園など)があり、フィンランド湾の南岸からラップランドの高地まで広がっている。アウトドア活動は、ノルディックスキー、ゴルフ、釣り、ヨット、湖上クルーズ、ハイキング、カヤックなど多岐にわたる。野鳥観察は鳥類愛好家に人気があるが、狩猟もまた人気がある。

ヘルシンキの最も有名な観光名所には、ヘルシンキ大聖堂やスオメンリンナの要塞などがある。フィンランドで最も有名な遊園地には、ヘルシンキのリンナンマキ遊園地やタンペレのサルカンニエミ遊園地がある。サヴォンリンナの聖オラフ城(オラヴィンリンナ)では、毎年サヴォンリンナ・オペラ・フェスティバルが開催される。トゥルク、ラウマ、ポルヴォーといった都市の中世の雰囲気も観光客を魅了している。バルト海の主要な沿岸都市や港湾都市を結ぶ商業クルーズは、地元の観光産業において重要な役割を果たしている。

9.5. 労働市場と公共政策

フィンランドの労働市場は、高い労働参加率、特に女性の社会進出が進んでいる点が特徴である。労働者の権利は、法律および包括的な労働協約によって手厚く保護されており、労働組合の組織率も高い(約70%)。

フィンランドは、ノードックモデルとして知られる社会福祉モデルを採用しており、普遍的な社会保障、公的医療制度、無償教育などを通じて、高いレベルの社会の公正性と生活の質を目指している。公共政策は、経済成長と社会的平等の両立、そして環境の持続可能性を重視する。

主要な公共政策の方向性としては、以下のような点が挙げられる。

- 積極的労働市場政策: 失業者の再就職支援、職業訓練、技能向上のためのプログラムが充実している。労働移動の円滑化や、高齢者の雇用継続支援も重要な課題である。

- 社会福祉制度の維持・改革: 高齢化社会に対応するため、年金制度や医療・介護サービスの持続可能性を確保するための改革が進められている。社会的弱者への支援や、所得格差の是正も重視される。

- 教育政策: 高い教育水準を維持し、機会均等を提供することが基本方針である。生涯学習の推進や、研究開発への投資も積極的に行われている。

- 環境政策: 気候変動対策、生物多様性の保全、循環型経済への移行などが重要な課題とされている。再生可能エネルギーの導入促進や、エネルギー効率の向上にも力が入れられている。

- イノベーション政策: 研究開発への投資を奨励し、新しい技術や産業の育成を支援することで、国際競争力の維持・強化を目指す。

これらの政策は、労使政の三者協議(コーポラティズム)を通じて形成されることが多く、国民的な合意形成が重視される。労働者の権利、社会的公正、そして持続可能な発展は、フィンランドの公共政策における中核的な価値観である。しかし、近年のグローバル化や産業構造の変化、高齢化の進展は、従来のモデルに新たな課題を突きつけており、継続的な政策の見直しと改革が求められている。

10. 社会

フィンランドの社会は、高い教育水準、充実した社会福祉制度、そして男女平等の進展などを特徴とする。一方で、高齢化や移民問題など、現代社会特有の課題も抱えている。

10.1. 人口

| 出身大陸 | 割合 (%) |

|---|---|

| フィンランド | 89.8 |

| その他ヨーロッパ | 5.1 |

| アジア | 3.3 |

| アフリカ | 1.3 |

| その他 | 0.5 |

フィンランドの人口は約560万人である。出生率は住民1,000人あたり7.8人で、合計特殊出生率は女性一人当たり1.26人と、世界で最も低い水準の一つであり、人口置換水準の2.1人を大幅に下回っている。1887年、フィンランドは女性一人当たりの出生数が5.17人と過去最高を記録した。フィンランドは世界で最も高齢化が進んだ国の一つであり、平均年齢は42.6歳である。有権者の約半数が50歳以上と推定されている。フィンランドの平均人口密度は1平方キロメートルあたり18人である。これは、ノルウェーとアイスランドに次いでヨーロッパで3番目に低い人口密度であり、欧州連合加盟国の中では最も低い人口密度である。フィンランドの人口は常に国の南部に集中しており、この現象は20世紀の都市化の間にさらに顕著になった。フィンランドの4大都市のうち3つはヘルシンキ首都圏(ヘルシンキ、エスポー、ヴァンター)に位置している。フィンランドの大都市の中では、タンペレがヘルシンキとエスポーに次いで3位であり、ヘルシンキ近郊のヴァンターも4位である。その他、人口10万人以上の都市には、トゥルク、オウル、ユヴァスキュラ、クオピオ、ラハティがある。

フィンランドの移民人口は増加している。2023年時点で、フィンランドには外国出身者が571,268人(人口の10.2%)居住しており、そのほとんどは旧ソビエト連邦、エストニア、スウェーデン、イラク、中国、インドの出身者である。外国人の子供には自動的にフィンランド国籍が与えられるわけではなく、フィンランド国籍法は、少なくとも一方の親がフィンランド人である子供にのみ国籍を付与する血統主義政策を実践・維持している。フィンランドで生まれ、他のどの国の国籍も取得できない場合は、フィンランド国民となる。さらに、かつてソビエト連邦の一部であった国々に居住する特定のフィンランド系の子孫は、帰還権、つまり国内に永住権を確立する権利を保持しており、最終的には国籍を取得する資格を得ることができる。2023年時点で、フィンランドに居住する535,451人(人口の9.6%)が外国生まれである。外国生まれのグループ上位10カ国(順不同)は、エストニア、スウェーデン、イラク、ロシア、中国、ウクライナ、インド、ソマリア、フィリピン、タイ、ベトナム、トルコである。

フィンランドの少数民族には、サーミ人、ロマ人、ユダヤ人、タタール人がいる。フィンランド・カレグループのロマ人は、16世紀末にフィンランドに定住した。

10.2. 言語

フィンランドの公用語はフィンランド語とスウェーデン語である。フィンランド語は全国的に優勢であるが、スウェーデン語は西部および南部の沿岸地域(エケナス、パルガス、ナルペス、クリスティーネスタード、ヤコブスタード、ニーカルレブなど)およびオーランド諸島の自治地域(フィンランドで唯一スウェーデン語のみを公用語とする地域)で話されている。2023年時点で、人口の84.9%がフィンランド語を母語としており、これはウラル語族のフィン・ウゴル語派に属する。この言語は、インド・ヨーロッパ語族起源ではない欧州連合の公用語4つのうちの1つであり、他の北欧諸国の公用語である北ゲルマン語群とは系統的な関係がない。逆に、フィンランド語はエストニア語やカレリア語と密接に関連しており、より遠縁にはハンガリー語やサーミ語がある。

人口の5.1%がスウェーデン語を母語とする(スウェーデン系フィンランド人)。スウェーデン語は義務教育の科目であり、多くの非母語話者の間で一般的な知識は高い。同様に、オーランド諸島以外のスウェーデン語話者の大多数はフィンランド語を話すことができる。スウェーデンとの陸上国境のフィンランド側はフィンランド語単一言語地域である。国境を越えたスウェーデン語は、フィンランドで話されるスウェーデン語とは異なる。両国で話されるスウェーデン語の変種の間にはかなりの発音の違いがあるが、それらの相互理解可能性はほぼ普遍的である。

フィンランド・ロマニ語は約5,000~6,000人によって話されており、フィンランドには13,000~14,000人のロマ人がいる。ロマニ語とフィンランド手話も憲法で認められている。手話には2種類あり、4,000~5,000人が母語とするフィンランド手話と、約150人が母語とするフィンランド・スウェーデン手話である。タタール語は、主に1870年代から1920年代にかけてフィンランドに移住した祖先を持つ約800人のフィンランド・タタール人少数派によって話されている。

サーミ語は、サーミ人(1万人以上)が先住民族として認められているラップランドの一部で公的地位を有する。その約4分の1がサーミ語を母語としている。フィンランドで話されているサーミ語には、北部サーミ語、イナリ・サーミ語、スコルト・サーミ語がある。少数派グループ(特にサーミ人、スウェーデン語話者、ロマ人)の権利は憲法によって保護されている。北欧諸語およびカレリア語もフィンランドの一部で特別に認められている。

2023年時点で、最も一般的な外国語はロシア語(1.8%)、エストニア語(0.9%)、アラビア語(0.7%)、英語(0.6%)、ウクライナ語(0.5%)である。

英語は、総合学校(一部の学校では他の言語を選択可能)において、以前は3年生または5年生からであったが、現在は1年生(7歳)から必修科目としてほとんどの生徒が学習する。ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語は、4年生(10歳)から第二外国語として学習することができる(一部の学校では他の選択肢が提供される場合もある)。

10.3. 宗教

| 宗教団体 | 割合 (%) |

|---|---|

| フィンランド福音ルター派教会 | 63.6 |

| 正教会 | 1.1 |

| その他のキリスト教 | 0.9 |

| その他の宗教 | 0.8 |

| 無所属 | 33.6 |

350万人の会員を擁するフィンランド福音ルター派教会は、フィンランド最大の宗教団体である。2023年末時点で、フィンランド国民の63.6%がこの教会の会員であった。フィンランド福音ルター派教会は、近年、国の人口に占める割合が年間約1%ずつ減少している。この減少は、教会会員の脱退と洗礼率の低下の両方によるものである。第2位のグループは、2017年時点で人口の26.3%を占める無宗教者である。少数派としてフィンランド正教会(1.1%)が存在する。その他のプロテスタント諸派やローマ・カトリック教会は、ユダヤ教やその他の非キリスト教コミュニティ(合計1.6%)と同様に、かなり小規模である。ピュー研究所は、2016年のイスラム教徒人口を2.7%と推定した。

フィンランドの国教会は1809年までスウェーデン国教会であった。1809年から1917年までロシア統治下の自治大公国として、フィンランドはルター派国教会制度を維持し、フィンランド福音ルター派教会が設立された。フィンランドが1917年に独立した後、1919年の憲法で信教の自由が宣言され、1922年に信教の自由に関する別途の法律が制定された。この取り決めを通じて、フィンランド福音ルター派教会は、フィンランド正教会(その地位は憲法に明記されていないが)とともに国教会としての憲法上の地位を得た。主要なルター派教会と正教会は、国の儀式や学校などで特別な役割を担っている。

2016年には、フィンランドの子供たちの69.3%が洗礼を受け、2012年には15歳で82.3%が堅信礼を受け、葬儀の90%以上がキリスト教式である。しかし、ルター派信者の大多数は、クリスマス、結婚式、葬儀などの特別な機会にのみ教会に出席する。ルター派教会は、会員の約1.8%が毎週礼拝に出席していると推定している。教会会員による年間の教会訪問回数の平均は約2回である。

2010年のユーロバロメーター調査によると、フィンランド国民の33%が「神が存在すると信じる」と回答し、42%が「何らかの霊または生命力が存在すると信じる」と回答し、22%が「いかなる霊、神、または生命力も存在しないと信じる」と回答した。国際社会調査プログラム(ISSP)の2008年のデータによると、8%が自身を「非常に宗教的」と考え、31%が「ある程度宗教的」と考えている。同じ調査で、28%が自身を「不可知論者」と報告し、29%が「無宗教」と報告した。

10.4. 教育

フィンランドの教育制度は、その質の高さと機会均等への強いコミットメントで国際的に高い評価を得ている。就学前教育のほとんどは地方自治体レベルで実施されている。生徒の約3%が私立学校(主に専門言語学校やインターナショナルスクール)に在籍している。正規教育は通常7歳から始まり、小学校は通常6年間、前期中等学校(中学校に相当)は3年間である。

教育課程は教育文化省および教育委員会によって定められる。教育は7歳から18歳まで義務教育である。前期中等学校卒業後、卒業生は職業学校またはギムナジウム(後期中等学校、高校に相当)に出願することができる。職業学校は職業教育を提供し、前期中等学校卒業者の約40%がこの道を選ぶ。学術志向のギムナジウムはより高い入学要件があり、特にアビトゥーア(大学入学資格試験)と高等教育の準備を行う。どちらを卒業しても、正式に高等教育を受ける資格が得られる。

高等教育には、主に職業志向のポリテクニック(応用科学大学)と研究志向の大学という、大部分が独立し相互運用性のない2つのセクターがある。教育は無償であり、生活費は大部分が政府による学生手当を通じて賄われている。国内には15の大学と24の応用科学大学(UAS)がある。ヘルシンキ大学は2010年のトップ大学ランキングで75位にランクされた。フィンランドの他の有名な大学には、エスポーのアールト大学、トゥルクのトゥルク大学とオーボ・アカデミー大学、ユヴァスキュラ大学、オウル大学、ラッペーンランタとラハティのLUT大学、クオピオとヨエンスーの東フィンランド大学、そしてタンペレ大学がある。

世界経済フォーラムは、フィンランドの高等教育を世界第1位と評価している。住民の約33%が高等教育の学位を取得しており、これは北欧諸国と同様であり、カナダ(44%)、アメリカ合衆国(38%)、日本(37%)を除く他のほとんどのOECD諸国よりも高い。さらに、フィンランドの人口の38%が大学または短期大学の学位を取得しており、これは世界で最も高い割合の一つである。成人教育は、中等夜間学校、市民・労働者研究所、学習センター、職業訓練センター、国民高等学校など、いくつかの形態で見られる。

高等教育卒業者の30%以上が科学関連分野である。森林改良、材料研究、環境科学、ニューラルネットワーク、低温物理学、脳研究、バイオテクノロジー、遺伝子技術、通信は、フィンランドの研究者が大きな影響を与えてきた研究分野である。フィンランドは科学研究において非常に生産的である。2005年、フィンランドはOECD諸国の中で一人当たりの科学論文発表数が4番目に多かった。2007年には、フィンランドで1,801件の特許が出願された。

フィンランドの教育の特徴は、競争よりも個々の学習者の成長を重視する点、教師の専門性の高さ(修士号が基本)、そして落ちこぼれを作らないための手厚いサポート体制にある。早期からの外国語教育も盛んである。

10.5. 保健と福祉

フィンランドは、国民皆保険制度に基づく包括的な公的医療制度と、高水準の社会福祉制度を特徴とする。これらの制度は、全ての国民が必要な医療・福祉サービスを公平に受けられることを目指しており、社会的弱者への配慮が重視されている。

2017年のフィンランドの平均寿命は男性79歳、女性84歳であった。2017年の5歳未満児死亡率は出生1,000人あたり2.3人で、世界で最も低い水準の一つである。2014年の合計特殊出生率は女性一人当たり1.71人で、1969年以来、人口置換水準の2.1人を下回っている。出生率の低さとともに、女性はより高齢で母親になるようになり、2014年の初産平均年齢は28.6歳であった。2011年に医学雑誌『ランセット』に発表された研究によると、フィンランドは193カ国の中で最も死産率が低かった。

21世紀に入り、人口グループ間の福祉と健康の格差はわずかに増加したか、変化がない。生活習慣病が増加している。50万人以上のフィンランド人が糖尿病を患っており、1型糖尿病は世界的にフィンランドで最も一般的である。多くの子供たちが2型糖尿病と診断されている。筋骨格系疾患やがんの数も増加しているが、がんの予後は改善している。アレルギーや認知症もフィンランドで増加している健康問題である。労働不能の最も一般的な理由の一つは、精神障害、特にうつ病によるものである。年齢標準化なしでは、2015年の自殺率は10万人あたり13人で、北欧平均に近い。年齢標準化された自殺率は、依然としてOECDの先進国の中で最も高い国の一つである。

医師一人当たりの住民数は307人である。医療費の約19%は家計から直接賄われ、77%は税金で賄われている。

2012年4月、フィンランドはアース研究所が発表した報告書で、国民総幸福度で2位にランクされた。2012年以来、フィンランドは国連による年次世界幸福度報告で常に世界の幸福な国トップ5に入っており、2018年からは最も幸福な国としてランクされている。

公的医療サービスは、地方自治体が運営する保健センター(プライマリケア)と、専門医療を提供する病院(セカンダリケア)が中心となる。医療費の自己負担は比較的低く抑えられており、医薬品費の補助制度もある。

社会福祉制度は、失業手当、児童手当、住宅手当、障害者支援、高齢者介護など多岐にわたる。これらのサービスは、税金を財源として普遍的に提供されることを原則としている。特に、母親手当(マタニティパッケージ)は、出産を控えた全ての母親に育児用品の詰まった箱または現金が支給されるユニークな制度として国際的にも知られている。

高齢化の進展に伴い、医療・介護サービスの需要が増大しており、制度の持続可能性確保が課題となっている。また、精神疾患への対策や、社会的孤立の防止なども、現代フィンランドの保健福祉政策における重要なテーマである。

10.6. 移民

フィンランドにおける移民は、歴史的には比較的少なかったが、20世紀後半以降、特に欧州連合(EU)加盟(1995年)後は増加傾向にある。2023年時点で、人口の約10.2%が外国出身者であり、その多くは旧ソビエト連邦、エストニア、スウェーデン、イラク、中国、インドなどからの移民である。

フィンランドの移民政策は、労働力確保の必要性と、社会統合および文化的多様性の尊重とのバランスを考慮しながら進められている。高度技能を持つ専門家や研究者の受け入れを積極的に行う一方で、難民や亡命希望者に対しては、国際的な義務に基づき人道的な配慮を行っている。

移民の社会統合は重要な課題であり、言語教育(フィンランド語またはスウェーデン語)、職業訓練、差別禁止、多文化理解の促進などが政策的に推進されている。特に、移民の子供たちの教育機会の保障や、女性移民の社会参加支援が重視される。

しかし、移民の増加に伴い、社会の一部には排外主義的な感情や、移民受け入れに対する懸念の声も存在する。これらの動きに対し、政府は、寛容性と多様性を尊重する社会の重要性を強調し、移民と受け入れ社会双方の努力による円滑な統合を目指している。

フィンランドは、他の北欧諸国と同様に、移民や少数派の権利擁護を重視しており、多文化社会への移行を平和的かつ公正に進めるための努力を続けている。

11. 文化

フィンランドの文化は、その地理的な位置(東洋と西洋の交差点)、歴史的な経緯(スウェーデンとロシアによる統治)、そして厳しい自然環境の中で育まれてきた独自性を持つ。伝統文化と現代文化が融合し、デザイン、音楽、文学など多様な分野で国際的に高い評価を得ている。

11.1. 文学

フィンランド語による記述は、プロテスタント宗教改革の時期にミカエル・アグリコラが新約聖書をフィンランド語に翻訳した頃から存在したと言えるが、19世紀にフィンランドの国民ロマン主義運動が始まるまでは、特筆すべき文学作品は少なかった。これがエリアス・リョンロートにフィンランドとカレリアの民俗詩を収集・編集させ、フィンランドの国民的叙事詩である『カレワラ』として出版するきっかけとなった。この時代には、フィンランドの国民的作家であるアレクシス・キヴィ(『七人兄弟』)、ミンナ・カント、エイノ・レイノ、ユハニ・アホなど、フィンランド語で執筆する詩人や小説家が登場した。国民的覚醒期の作家の多くは、国民的詩人ユーハン・ルードヴィーグ・リューネベリ(『旗手ストールの物語』)やサカリ・トペリウスのようにスウェーデン語で執筆した。

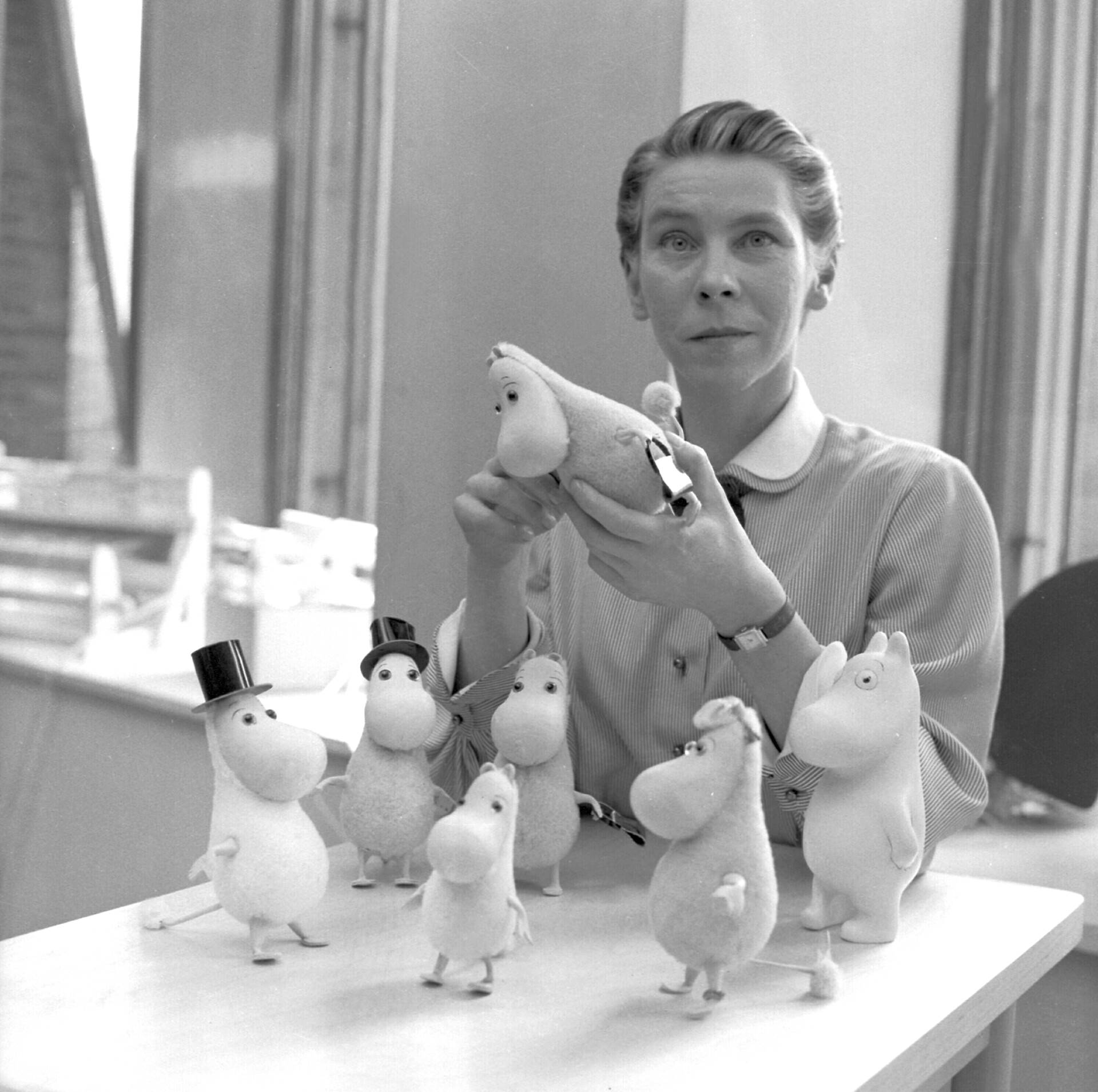

フィンランド独立後、モダニスト作家が登場し、最も有名なのはスウェーデン語で詩作したエーディト・ショーデルグランである。フィンランド語作家たちは、国民的・歴史的テーマを探求した。その中で最も有名なのは、1939年にノーベル文学賞を受賞したフランス・エーミル・シランペー、歴史小説家のミカ・ワルタリ、そして『無名戦士』や『極北の星の下で』三部作で知られるヴァイノ・リンナである。パーヴォ・ハーヴィッコを皮切りに、フィンランドの詩はモダニズムを取り入れた。リョンロートの『カレワラ』やワルタリのほかに、スウェーデン語で執筆し、『ムーミン』の作者として最もよく知られるトーベ・ヤンソンは、最も多く翻訳されたフィンランドの作家であり、彼女の著書は40以上の言語に翻訳されている。

11.2. 視覚芸術・デザイン・建築

フィンランドの視覚芸術は、自治領フィンランドでロマンティック・ナショナリズムが高揚した19世紀にその特徴を形成し始めた。フィンランドで最も知られる画家アクセリ・ガッレン=カッレラは、自然主義のスタイルで絵画を始めたが、国民ロマン主義へと移行した。この時代の他の著名な画家には、ペッカ・ハロネン、エーロ・ヤルネフェルト、ヘレン・シャルフベック、フーゴ・シンベリがいる。20世紀後半には、ペンネームトム・オブ・フィンランドで知られるトウコ・ラークソネンのホモエロティックな芸術が世界的な支持を得た。

20世紀のフィンランドで最もよく知られる彫刻家はヴァイノ・アールトネンであり、彼の記念碑的な胸像や彫刻で記憶されている。エイラ・ヒルツネンやライラ・プッリネンの作品は、彫刻におけるモダニズムを例証している。

フィンランド人は手工芸品やインダストリアルデザインに大きな貢献をしており、国際的に有名な人物にはティモ・サルパネヴァ、タピオ・ヴィルカラ、イルマリ・タピオヴァーラがいる。フィンランドの建築は世界中で有名であり、ユーゲント・シュティール(またはアール・ヌーヴォー)、北欧クラシック、機能主義など、国際的にいくつかのスタイルに大きく貢献してきた。20世紀のフィンランドの建築家で国際的な認知を得たトップクラスの人物には、エリエル・サーリネンとその息子エーロ・サーリネンがいる。建築家アルヴァ・アールトは、20世紀で最も重要なデザイナーの一人とみなされており、彼はフィンランドに機能主義建築をもたらすのに貢献したが、すぐに有機的建築スタイルへの発展の先駆者となった。アールトはまた、家具、ランプ、テキスタイル、ガラス製品の仕事でも有名であり、これらは通常彼の建物に組み込まれていた。マリメッコやイッタラなどのブランドは、フィンランドデザインの代表として世界的に知られている。

11.3. 音楽

フィンランドの音楽は、クラシックから民俗音楽、現代のポピュラー音楽まで幅広いジャンルを網羅している。

11.3.1. 民俗音楽

フィンランドの民俗音楽は、北欧のダンス音楽と、より古い伝統である詩の朗唱に大別できる。この詩から、国民的叙事詩『カレワラ』が生まれた。

フィンランドのクラシック音楽の多くは、『カレワラ』に収められている伝統的なフィンランドとカレリアの旋律や歌詞に影響を受けている。歴史的なフィンランド領カレリア地域や東フィンランドの他の地域では、古い詩の朗唱の伝統が国の西部よりもよく保存されていた。19世紀には、北欧の民族舞踊音楽がカレワラ的伝統に取って代わった。フィンランドのフォークミュージックはルーツ・リバイバルを経て、ポピュラー音楽の一部となっている。フィンランド北部、スウェーデン、ノルウェーの人々であるサーミ人は、主にヨイクと呼ばれる非常に精神性の高い歌で知られている。カンテレはフィンランドを代表する伝統楽器である。

11.3.2. クラシック音楽

最初のフィンランド・オペラは、ドイツ生まれの作曲家フレドリク・パシウスによって1852年に書かれた。パシウスはまた、フィンランドの国歌である「我等の地」(Maammeフィンランド語/Vårt landスウェーデン語)の詩に曲を付けた。1890年代には、『カレワラ』に基づくフィンランド・ナショナリズムが広がり、ジャン・シベリウスは声楽交響曲『クレルヴォ』で有名になった。1899年に彼は、フィンランドの独立獲得に重要な役割を果たした『フィンランディア』を作曲した。彼は今日でもフィンランドで最も人気のある国民的人物の一人である。

シベリウスと並んで、フィンランド独自の音楽スタイルは、オスカル・メリカント、トイヴォ・クーラ、エルッキ・メラルティン、レーヴィ・マデトヤ、ウーノ・クラミらによって創造された。重要なモダニスト作曲家には、エイノユハニ・ラウタヴァーラ、アウリス・サッリネン、マグヌス・リンドベルイなどがいる。カイヤ・サーリアホは、2019年の作曲家投票で世界最高の現役作曲家に選ばれた。多くのフィンランド人音楽家が国際的な成功を収めている。その中には、指揮者のエサ=ペッカ・サロネン、オペラ歌手のカリタ・マッティラ、ヴァイオリニストのペッカ・クーストなどがいる。

11.3.3. ポピュラー音楽

「イスケルマ」(Iskelmäフィンランド語、ドイツ語の「シュラーガー」(Schlagerドイツ語、ヒット曲の意)から直接造語された)は、軽いポピュラーソングを指す伝統的なフィンランド語の言葉である。フィンランドのポピュラー音楽には、様々な種類のダンス・ミュージックも含まれる。アルゼンチン音楽のスタイルであるタンゴも人気がある。スウェーデン語圏の軽音楽は、スウェーデンからの影響をより多く受けている。少なくともいくつかのフィンランドのポルカは世界的に知られており、例えば「サッキヤルヴェン・ポルッカ」や「イエヴァン・ポルッカ」などがある。

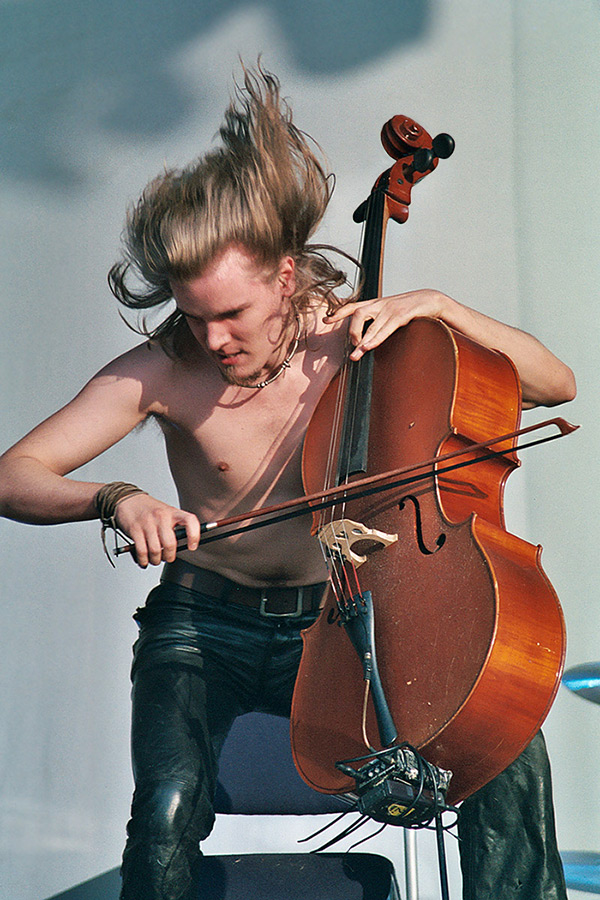

1970年代には、プログレッシブ・ロックグループのウィグワムやロックンロールグループのハリケーンズが海外で評価を得た。フィンランドのパンク・ロックシーンは、1980年代にテルヴェート・カデットなど、国際的に認知されるいくつかの名前を生み出した。ハノイ・ロックスは先駆的なグラムロックバンドであった。多くのフィンランドのメタルバンドが国際的な認知を得ており、フィンランドはしばしば「ヘヴィメタルの約束の地」と呼ばれる。なぜなら、人口10万人あたり50以上のメタルバンドが存在し、これは世界のどの国よりも多いからである。現代のフィンランドのポピュラー音楽には、多くの著名なロックミュージシャン、ポップミュージシャン、ジャズミュージシャン、ヒップホップパフォーマー、ダンスミュージックアクトが含まれる。

フィンランドは2006年にローディが「ハード・ロック・ハレルヤ」で優勝し、ユーロビジョン・ソング・コンテストで一度優勝している。フィンランドのポップアーティストカーリヤも、2023年のコンテストで世界的にヒットした曲「チャチャチャ」で2位を獲得した。

11.4. 映画とテレビ

映画産業において、著名な現代の監督には、ミカとアキ・カウリスマキ兄弟、ドメ・カルコスキ、アンティ・ヨキネン、ヤルマリ・ヘランダー、レニー・ハーリンなどがいる。フィンランドのドラマシリーズの中には、国際的に知られているものもあり、例えば『ボーダータウン』などがある。

国際的に最も成功したフィンランド映画の一つに、1952年にエリック・ブロムベリが監督した『白いトナカイ』があり、これは1956年にゴールデングローブ賞外国語映画賞を受賞した。アキ・カウリスマキ監督の2002年の作品『過去のない男』は、2002年のアカデミー賞外国語映画賞にノミネートされ、2002年カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した。クラウス・ハロ監督の2015年の作品『こころに剣士を』は、フィンランド・ドイツ・エストニア合作として、第73回ゴールデングローブ賞の外国語映画賞にノミネートされた。

フィンランド国内で最も重要な映画には、1955年にエドヴィン・ライネが監督した『無名戦士』がある。1968年の『北極星のもとに』もまた、フィンランドの歴史において最も重要な作品の一つである。1960年の犯罪コメディ映画『パルム警部の間違い』は、マッティ・カッシーラ監督作品で、2012年にフィンランドの映画批評家やジャーナリストによって史上最高のフィンランド映画に選ばれたが、1984年のコメディ映画『ウーノ・トゥルハプロ 軍隊へ行く』(ウーノ・トゥルハプロ映画シリーズの9作目)は、1968年以降に製作されたフィンランド国内映画の中で、フィンランドの観客によって最も多く観られた作品であり続けている。

11.5. 報道と通信

今日、フィンランドには約200の新聞、320の一般雑誌、2,100の専門雑誌、67の商業ラジオ局がある。最大の新聞は『ヘルシンギン・サノマット』で、2019年時点での発行部数は339,437部であった。フィンランド国営放送(Yle)は、5つのテレビチャンネルと13のラジオチャンネルを運営している。毎年、約12,000点の書籍が出版されている。

透明性と平等の権利を重視するおかげで、フィンランドの報道機関は世界で最も自由であると評価されている。世界的に見て、フィンランド人は他の北欧諸国の人々や日本人とともに、新聞を読む時間が最も長い。電気通信インフラに関して、フィンランドは世界経済フォーラムのネットワーク準備指数(NRI)- 国の情報通信技術の発展レベルを決定するための指標 - で最高ランクの国である。

フィンランドのメディアは、高い報道の自由度を享受しており、政府からの独立性も保たれている。公共放送であるYleは、多様な情報提供と文化振興の役割を担っている。新聞は地方紙も充実しており、地域社会における情報伝達と議論の場として機能している。インターネットの普及率も非常に高く、国民の多くがオンラインでニュースや情報を入手している。情報リテラシー教育も重視されており、フェイクニュース対策なども進められている。

11.6. サウナ

フィンランド人のサウナへの愛着は、一般的にフィンランドの文化的伝統と関連付けられている。サウナはフィンランドで広く実践されている乾式蒸気浴の一種であり、特に夏至やクリスマスの時期の強い伝統に顕著である。サウナという言葉は、7000年前に遡るフィン・ウゴル祖語(フィン諸語とサーミ諸語に見られる)に由来する。蒸気浴はヨーロッパの他の地域でも伝統の一部であったが、サウナはフィンランドのほか、スウェーデン、エストニア、ラトビア、ロシア、ノルウェー、そしてアメリカ合衆国やカナダの一部で最もよく生き残ってきた。さらに、ほぼ全てのフィンランドの家には自家用サウナがあるか、集合住宅の場合は共用サウナがある。市営のスイミングホールやホテルにもしばしば独自のサウナがある。フィンランドのサウナ文化は、ユネスコ無形文化遺産に登録されている。

フィンランド人にとってサウナは、単に体を清潔にする場所であるだけでなく、リラックスし、家族や友人と語らい、心身を浄化する神聖な空間でもある。伝統的には、出産や病人の看護もサウナで行われた。サウナの後には湖や雪の中に飛び込んで体を冷やす習慣もあり、これは「アヴァント」(avantoフィンランド語)と呼ばれる。

11.7. 食文化

フィンランド料理は、一般的に伝統的な田舎料理と現代的な調理法を組み合わせたものである。ジャガイモ、肉、魚は、伝統的なフィンランド料理において重要な役割を果たしている。フィンランドの食品は、しばしば全粒穀物製品(ライムギ、オオムギ、カラスムギ)やベリー類(ビルベリー、コケモモ、クラウドベリー、シーバックソーンなど)を使用する。牛乳とその派生品であるバターミルクは、食べ物や飲み物として一般的に使用される。フィンランドで最も人気のある魚料理はサケである。

代表的な料理には、カレリアンピーラッカ(米やジャガイモの粥をライ麦の生地で包んで焼いたパイ)、カルヤランパイスティ(数種類の肉と野菜を煮込んだシチュー)、マッカラ(ソーセージ)、ヘリンボーンの酢漬け(Silliシッリフィンランド語)、ザリガニ料理(夏限定)などがある。また、コーヒーの消費量が世界で2番目に多い国としても知られている。牛乳の消費量も多く、年間一人当たり平均約112 Lであるが、フィンランド人の17%は乳糖不耐症である。

フィンランドの食文化は、厳しい自然環境の中で育まれた知恵と、東西の食文化の影響を受けて形成されてきた。近年は、伝統的な食材や調理法を現代的にアレンジした「ニュー・ノルディック・キュイジーヌ」の一翼を担い、国際的な注目も集めている。

11.8. スポーツ

フィンランドでは様々なスポーツイベントが人気である。アメリカの野球に相当するフィンランドのペサパッロは、フィンランドの国技であるが、観客動員数で最も人気のあるスポーツはアイスホッケーである。その他の人気スポーツには、陸上競技、クロスカントリースキー、スキージャンプ、サッカー、バレーボール、バスケットボールなどがある。サッカーは、国内のプレイヤー数において最も多くプレーされているチームスポーツである。フィンランドのバスケットボール代表チームは、広範な国民的関心を集めている。

獲得メダル数および一人当たりの金メダル獲得数において、フィンランドはオリンピック史上最高の成績を収めている国である。フィンランドが自国として初めてオリンピックに参加したのは1908年である。1912年ストックホルムオリンピックでは、元祖「空飛ぶフィンランド人」ハンネス・コーレマイネンが3つの金メダルを獲得した。1920年代から30年代にかけて、フィンランドの長距離ランナーがオリンピックを席巻し、パーヴォ・ヌルミは合計9個のオリンピック金メダルを獲得し、1921年から1931年の間に22の公式世界記録を樹立した。ヌルミはしばしば、フィンランド最高のスポーツマンであり、史上最高のアスリートの一人と見なされている。1952年ヘルシンキオリンピックはヘルシンキで開催された。

やり投競技は、フィンランドに9個のオリンピック金メダル、5つの世界選手権、5つのヨーロッパ選手権、そして24の世界記録をもたらした。フィンランドはフィギュアスケートでも注目すべき歴史を持っている。フィンランドのスケーターは、シンクロナイズドスケーティングで8つの世界選手権と13のジュニアワールドカップを獲得している。

フィンランドの競技者はモータースポーツで大きな成功を収めている。世界ラリー選手権では、フィンランドは他のどの国よりも多い8人の世界チャンピオンを輩出している。フォーミュラ1では、フィンランドは一人当たりの世界選手権獲得数が最も多く、ケケ・ロズベルグ、ミカ・ハッキネン、キミ・ライコネンがタイトルを獲得している。

最も人気のあるレクリエーションスポーツやアクティビティには、ノルディックウォーキング、ランニング、サイクリング、スキーなどがある。フロアボールは最も人気のある青少年および職場スポーツである。

アイスホッケーは国内で最も人気のあるスポーツの一つであり、フィンランド代表チームは国際大会で数々の成功を収めている。

また、サウナ上がりやスポーツ観戦時にビールを飲む文化も根付いている。

11.9. 祝祭日

フィンランドにはいくつかの祝日があり、その中でもフィンランド文化を最も特徴づけるものには、クリスマス(jouluフィンランド語、ヨウル)、夏至祭(juhannusフィンランド語、ユハンヌス)、メーデー(vappuフィンランド語、ヴァップ)、独立記念日(itsenäisyyspäiväフィンランド語、イツェナイシュースパイヴァ)などがある。これらのうち、クリスマスと夏至祭は、実際の祝祭がクリスマスイブや夏至祭イブに行われるため、フィンランドでは特別である。一方、クリスマス当日や夏至祭当日は、より休息に充てられる。フィンランドのその他の祝日には、元日、公現祭、聖金曜日、復活祭およびイースターマンデー、昇天祭、諸聖人の日、聖ステファノの日がある。フィンランドの全ての公式な祝日は、議会法によって定められている。

| 日付 | 日本語表記 | フィンランド語表記 | スウェーデン語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Uudenvuodenpäiväフィンランド語 | Nyårsdagenスウェーデン語 | |

| 1月6日 | 公現祭 | Loppiainenフィンランド語 | Trettondedagenスウェーデン語 | |

| 移動祝祭日 | 聖金曜日 | Pitkäperjantaiフィンランド語 | Långfredagenスウェーデン語 | 復活祭の前の金曜日 |

| 移動祝祭日 | 復活祭(主日) | Pääsiäispäiväフィンランド語 | Påskdagenスウェーデン語 | |

| 移動祝祭日 | 復活祭後の月曜日 | Toinen pääsiäispäiväフィンランド語 | Annandag påskスウェーデン語 | |

| 5月1日 | メーデー(ヴァップ) | Vappuフィンランド語 | Första majスウェーデン語 | 労働者の日 |

| 移動祝祭日 | 昇天祭 | Helatorstaiフィンランド語 | Kristi himmelsfärds dagスウェーデン語 | 復活祭から39日後の木曜日 |

| 移動祝祭日 (6月19日から6月25日の間の金曜日) | 夏至祭イブ | Juhannusaattoフィンランド語 | Midsommaraftonスウェーデン語 | 非公式だが多くの職場で休日 |

| 移動祝祭日 (6月20日から6月26日の間の土曜日) | 夏至祭 | Juhannuspäiväフィンランド語 | Midsommardagenスウェーデン語 | |

| 移動祝祭日 (10月31日から11月6日の間の土曜日) | 諸聖人の日 | Pyhäinpäiväフィンランド語 | Alla helgons dagスウェーデン語 | |

| 12月6日 | 独立記念日 | Itsenäisyyspäiväフィンランド語 | Självständighetsdagenスウェーデン語 | 1917年の独立を記念 |

| 12月24日 | クリスマスイブ | Jouluaattoフィンランド語 | Julaftonスウェーデン語 | 非公式だが多くの職場で休日 |

| 12月25日 | クリスマス | Joulupäiväフィンランド語 | Juldagenスウェーデン語 | |

| 12月26日 | 聖ステファノの日(タパニの日) | Tapaninpäiväフィンランド語 | Annandag julスウェーデン語 (Stefanidagenスウェーデン語) |

これらの祝祭日は、フィンランドのキリスト教の伝統、季節の移り変わり、そして国家の歴史と深く結びついている。

11.10. 世界遺産

フィンランドには、その豊かな自然と文化を反映するユネスコ世界遺産が7件登録されている(文化遺産6件、自然遺産1件)。これらは、フィンランドの歴史、建築、自然環境の重要性を示すものである。

文化遺産

- スオメンリンナの要塞(1991年登録): ヘルシンキ沖の島々に築かれた18世紀の海上要塞。スウェーデン統治時代に建設が始まり、ロシア統治時代にも拡張された。軍事建築の傑作として評価されている。

- ラウマ旧市街(1991年登録): フィンランド西海岸にあるラウマ市の旧市街。北欧最大の木造家屋群の一つであり、中世の都市構造をよく保存している。

- ペタヤヴェシの古い教会(1994年登録): 中央フィンランドのペタヤヴェシにある木造教会。18世紀に建てられたスカンディナヴィアの伝統的な木造教会建築の代表例。

- ヴェルラ砕木・板紙工場(1996年登録): フィンランド南東部にある19世紀末から20世紀初頭にかけて操業した製紙工場と労働者住宅群。初期の工業化時代の様子を伝える産業遺産。

- サッラーツミャエン・石器時代の石塚群(1999年登録): ボスニア湾岸のラッピにある青銅器時代の埋葬遺跡。スカンディナヴィアの青銅器時代の独特な埋葬習慣を示す。

- シュトルーヴェの測地弧(2005年登録、10カ国にまたがる遺産): 19世紀に地球の形状と大きさを測定するために設置された三角測量点群の一部。フィンランド国内には6ヶ所の測量点が含まれる。

自然遺産

- ヘーガ・クステンとクヴァルケン群島(2000年登録、2006年拡大、スウェーデンと共有): ボスニア湾にあるクヴァルケン群島は、氷河期後の地盤隆起(ポスト・グレイシャル・リバウンド)が顕著に見られる地域。スウェーデンのヘーガ・クステンと共に登録されている。

これらの世界遺産は、フィンランドの文化的多様性と自然の豊かさを国内外に示し、保護と継承の対象となっている。