1. 概要

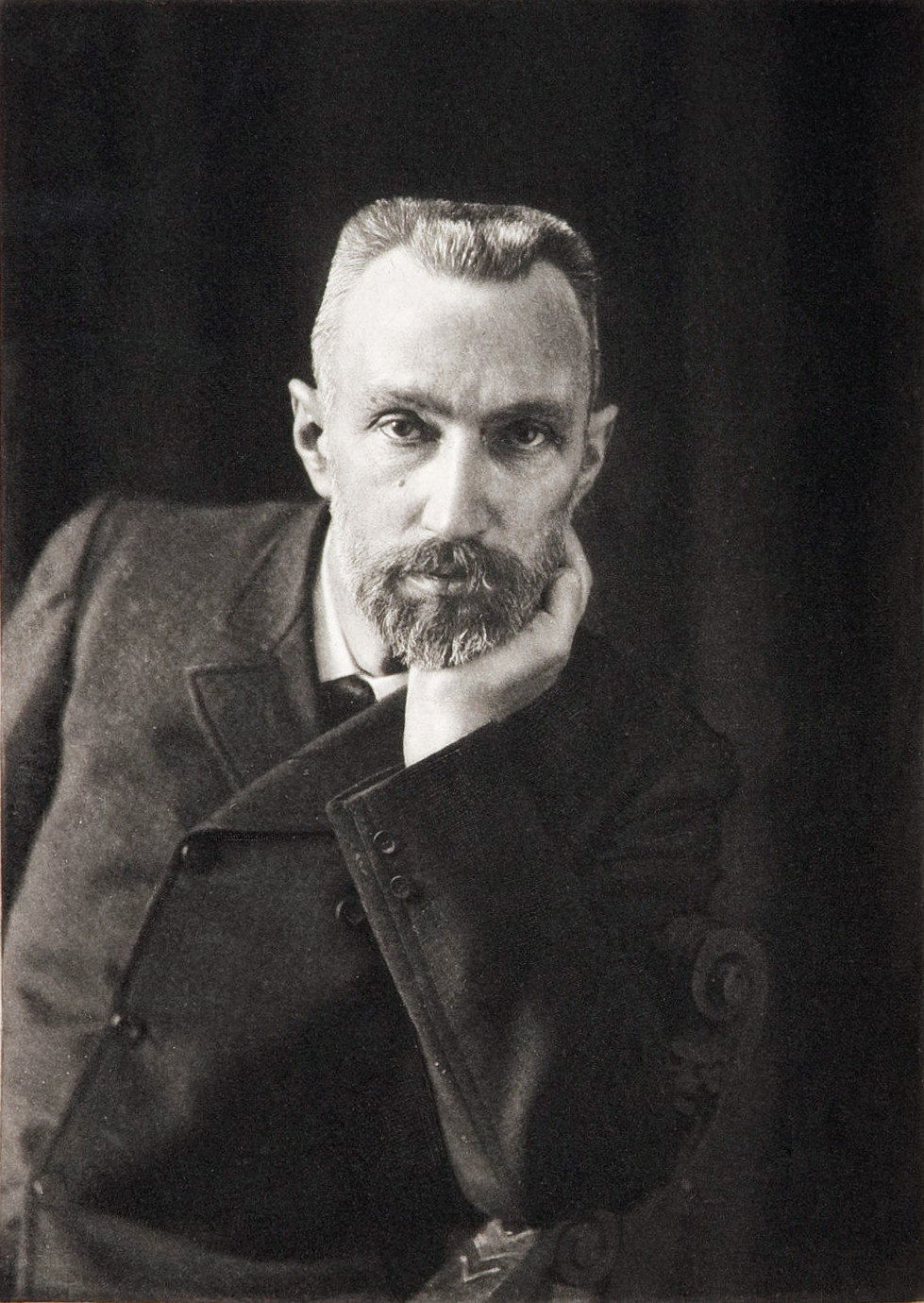

ピエール・キュリー(Pierre Curieフランス語、1859年5月15日 - 1906年4月19日)は、フランスの著名な物理学者であり、結晶学、磁気学、圧電効果、そして放射能といった分野の先駆的な研究者として知られています。彼は特に、温度が常磁性体に与える影響を明らかにした「キュリーの法則」と、その限界温度である「キュリー温度」の発見で名を馳せました。また、兄のジャック・キュリーと共に圧電効果を発見し、その応用原理は現代の水晶振動子など、多くのデジタル回路の基盤となっています。

キュリーは、妻であるマリア・スクウォドフスカ・キュリー(マリ・キュリー)との共同研究により、新たな放射性元素であるポロニウムとラジウムを単離し、「放射能」という用語を初めて定義しました。彼らの先駆的な業績は、放射線が人体に及ぼす影響という科学的発見の重要な側面を浮き彫りにし、その後の核物理学と原子エネルギーの発展に不可欠な基盤を築きました。

1903年、ピエールは妻のマリ・キュリー、そしてアンリ・ベクレルと共に、放射能に関する共同研究の功績を認められ、ノーベル物理学賞を共同受賞しました。これは、既婚の夫婦がノーベル賞を受賞した最初の例であり、キュリー家が5つのノーベル賞を受賞するという輝かしい科学的遺産を築く始まりとなりました。彼の研究は、単に科学的な知識を深めただけでなく、その後の医療技術やエネルギー生産など、多岐にわたる社会領域に計り知れない影響を与えました。しかし、放射線研究に伴う彼自身の被曝は、その早すぎる死の遠因となり、科学研究における倫理と安全性の重要性を社会に問いかけるものでした。

2. 生涯と教育

ピエール・キュリーは、幼少期からのユニークな教育環境と、その後の初期キャリアを通じて、彼の科学的才能を育んでいきました。

2.1. 幼少期と教育

ピエール・キュリーは1859年5月15日、フランスのパリに生まれました。父はアルザス出身のユグノープロテスタント系の医師ウジェーヌ・キュリー(1827年 - 1910年)、母はソフィー=クレール・キュリー(旧姓ドゥプイイ、1832年 - 1897年)です。彼は通学を嫌ったため、14歳までは父や家庭教師、そして兄のジャック・キュリーから教育を受けました。この家庭での教育が、彼の独特な学習スタイルと才能の開花を促したと言われています。

幼い頃から、ピエールは数学と幾何学に対して強い適性を示し、その才能を早期に開花させました。16歳でパリ大学(ソルボンヌ)に入学し、数学の学士号を取得しました。さらに18歳で物理学の学位も取得し、科学的な基礎を確立しました。しかし、経済的な理由からすぐに博士課程へ進むことはできず、学費を稼ぐためにジャン=ギュスターヴ・ブルブーズの研究室で実験助手として働き始めました。この期間は、彼にとって実践的な科学研究の経験を積む貴重な機会となりました。

1895年、ピエールはパリ大学で博士号を取得しました。彼の博士論文は、彼の初期から継続していた磁気学に関する研究をまとめたものでした。博士号取得後、彼は物理学の教授に任命され、1900年には科学部の教授に昇進し、教育と研究の両面で活躍の場を広げました。

2.2. 初期キャリア

ピエール・キュリーは、パリ市立工業物理化学高等専門大学(EPCI)で1883年から教職に就きました。この職務は薄給ではありましたが、彼は研究に没頭する日々を送りました。出世には全く興味がなく、レジオンドヌール勲章の授与も辞退するなど、純粋な科学者としての姿勢を貫きました。しかし、彼が国際的に高い評価を受けていたことは疑いようがなく、1893年にはイギリスの著名な物理学者ウィリアム・トムソン(ケルヴィン卿)が彼を訪れ、科学に関する深い議論を交わしました。ピエールの初期キャリアは、彼の後の画期的な発見のための強固な基盤を築く上で重要な期間でした。

3. 科学的キャリアと研究

ピエール・キュリーは、その生涯を通じて磁気学、圧電効果、そして放射線研究といった多岐にわたる分野で画期的な発見を成し遂げ、近代物理学に多大な貢献をしました。

3.1. 磁気学と熱力学の研究

ピエール・キュリーの最も重要な初期の業績の一つは、彼の博士論文の主題であった磁気学に関する研究です。彼は磁気係数を測定するための非常に高感度なねじりばかりを設計し完成させました。この装置の原理は、その後の研究者によって広く応用され、精密な計測が必要とされる分野で標準的な道具となりました。彼はまた、キュリー天秤と呼ばれる高感度の化学天秤も製作しています。

博士論文において、ピエールは強磁性、常磁性、反磁性の挙動を深く探求しました。この研究の中で、彼は常磁性体が温度によってその磁気的特性をどのように変化させるかを発見し、これを「キュリーの法則」として定式化しました。この法則に含まれる物質固有の定数は「キュリー定数」として知られています。さらに彼は、強磁性体が特定の「臨界温度」を超えると、その強磁性的な性質を失うことを発見し、この温度を「キュリー温度」または「キュリー点」と名付けました。キュリー温度は、プレートテクトニクスの研究、低体温症の治療、カフェインの測定、そして地球外磁場の理解など、多様な分野に応用されています。

3.2. 圧電効果の発見

1880年、ピエールは兄のジャック・キュリー(Paul-Jacques Curieポール=ジャック・キュリー英語、1856年 - 1941年)と共に、結晶に機械的な圧力を加えると、その表面に電位が発生する現象、すなわち「圧電効果」(piezoelectricity英語)を発見し、その成果を公表しました。彼らはこの研究を補助するために、圧電水晶電位計を発明しています。さらに翌年の1881年には、この逆の現象、つまり結晶に電界を印加すると、わずかに変形するという現象も実証しました。

この発見は、現代のデジタル電子回路において極めて重要な役割を果たしています。今日、ほとんどすべてのデジタル電子回路は、水晶振動子の形でこの原理に依存しており、正確なタイミング信号や周波数制御に利用されています。この原理は、マイクロフォンや録音機など、音声関連の機器にも応用されています。ピエールとジャックの圧電効果の発見は、基礎物理学における重要な進歩であるだけでなく、現代技術の発展に不可欠な基盤を提供した点で、その社会への影響は計り知れません。

3.3. 放射線研究のパイオニア

ピエール・キュリーの科学的キャリアの頂点は、妻のマリ・キュリーとの共同研究による放射能の発見と研究でした。彼らは協力して、新たな放射性元素であるポロニウムとラジウムを単離しました。この画期的な成果により、彼らは「放射能」(radioactivity英語)という用語を初めて使用し、その研究における真のパイオニアとなりました。

彼らの研究、特にマリ・キュリーの有名な博士論文は、ピエールと兄のジャックが製作した非常に高感度な圧電式電位計を駆使して行われました。1898年12月26日には、ピエールとマリ、そしてM・G・ベモン(M. G. Bémont)は、ラジウムとポロニウムの発見に関する論文を発表し、この業績は2015年にアメリカ化学会の歴史部門から「化学的ブレークスルー賞」を授与され、パリ市立工業物理化学高等専門大学(ESPCI ParisTech)で表彰されました。

1903年には、ロンドン王立協会がピエールを招き、彼らの研究発表を依頼しました。この際、女性であるマリ・キュリーは講演を許可されなかったため、ケルヴィン卿が彼女の隣に座る中で、ピエールが夫妻の研究について講演を行いました。このロンドン滞在中、ピエールとマリは王立協会からデービーメダルを共同受賞しました。同年、ピエール、マリ、そしてアンリ・ベクレルは、放射能の研究における功績によりノーベル物理学賞を共同受賞しました。

さらに、ピエールは彼の学生であるアルベール・ラボルドと共に、ラジウム粒子からの継続的な熱放出を発見し、核エネルギーの最初の発見者の一人となりました。彼はまた、磁場を用いて放射性物質の放射線放出を調査し、放出される放射線の一部が正電荷(アルファ線)、一部が負電荷(ベータ線)、そして一部が中性(ガンマ線)であることを示しました。これらの研究は、放射能の性質解明と、その後の原子核物理学の発展に決定的な役割を果たしました。しかし、その研究の過程で彼らが浴びた放射線は、後の彼らの健康に深刻な影響を及ぼすことになります。

3.4. キュリー原理とその他の科学的貢献

ピエール・キュリーは、磁気学や放射能研究の他にも、物理現象における因果関係の理解を深める重要な貢献をしました。彼は「キュリーの原理」として知られる概念を定式化しました。この原理は、「物理的な結果に現れる非対称性は、その原因となる効率的な作用の中に存在しない限り、生じない」というものです。

例えば、無重力状態においてランダムに混ざった砂は、等方性であり、非対称性を持ちません。しかし、そこに重力場が導入されると、重力の方向によって非対称性が生じます。この非対称性により、砂粒は深さが増すにつれて密度が高くなるように「自己分類」します。このようにして生じた砂粒の方向性のある配置は、まさに分離を引き起こした重力場の非対称性を反映しているのです。キュリーの原理は、物理的な現象を分析する際に、原因と結果の間の対称性や非対称性を考慮することの重要性を示し、科学的思考の基本的な枠組みの一つとなっています。

3.5. 心霊主義の研究

19世紀末、科学界では心霊主義が活発に議論されており、シャルル・リシェやカミーユ・フラマリオンといったヨーロッパの科学者たちが心霊現象の実験を行っていました。ピエール・キュリーもまた、これらの心霊主義的現象に科学的な関心を示しました。彼は当初、超常現象の体系的な調査が、磁気学に関する未解決の疑問を解明する手助けになるのではないかと考えていました。

婚約者であったマリに宛てた手紙の中で、彼は「これらの心霊現象には非常に興味があることを認めなければなりません。これらは物理学に関わる問題だと私は思います」と記しています。この時期のピエールのノートには、彼が心霊主義に関する多くの書籍を読んでいたことが示されています。彼はエウサピア・パラディーノの降霊会(1905年6月のパリでの会合など)に単なる観客として参加したわけではありません。彼の目的は、霊との交信ではありませんでした。彼はこれらの降霊会を科学実験として捉え、様々なパラメータを監視しようと試み、すべての観察を詳細に記録しました。ピエール自身は無神論者であったとされていますが、彼の心霊主義への関心は、当時の科学者たちが未知の現象に対して抱いていた探求心と、科学的方法論の適用範囲を広げようとする意欲を反映したものでした。

4. 結婚と家族

ピエール・キュリーの生涯は、彼の家族、特に妻であるマリ・キュリーとの関係と深く結びついており、彼らの共同研究は科学史に不滅の足跡を残しました。

4.1. マリー・キュリーとの結婚と共同研究

ピエール・キュリーは、友人である物理学者のユゼフ・ヴィエルシュ=コヴァルスキを通じて、マリア・スクウォドフスカ(後のマリ・キュリー)と出会いました。ピエールは彼女を自身の研究室に学生として迎え入れ、共に研究を進める中で、彼女が自身の研究を阻害しないだけでなく、むしろ相乗効果をもたらす存在であることに気づき、彼女への敬意と愛を深めていきました。彼はマリを自分の「ミューズ」(芸術的霊感の源)と見なすようになりました。

マリは当初、ピエールのプロポーズを断りましたが、最終的には1895年7月26日に彼との結婚に同意しました。二人の結婚生活は幸福で愛情深く、互いへの献身で知られていました。ピエールはマリに「私たちの夢、あなたの愛国心という夢、私たちの人道主義という夢、そして私たちの科学という夢に魅せられながら、人生を共に過ごすことができれば、それは素晴らしいことでしょう。それは私が敢えて望むことのできないことです」と書き送っています。彼らは単なる夫婦としてだけでなく、科学研究における協力者としても深い絆で結ばれていました。彼らの共同研究は、ポロニウムとラジウムの発見という画期的な成果をもたらし、科学史において最も著名な共同研究の一つとして記憶されています。

4.2. 子供と子孫

ピエールとマリ・キュリーの間には二人の娘がいました。長女のイレーヌ・ジョリオ=キュリーと、その夫であるフレデリック・ジョリオ=キュリーもまた、放射能の研究に携わった物理学者であり、彼らもまた自身の研究によりノーベル賞を受賞しています(1935年ノーベル化学賞)。

次女のエーヴ・キュリーは、母マリの著名な伝記(1937年出版)を執筆しました。彼女はキュリー家の中で唯一、物理学者にならなかった人物です。エーヴはヘンリー・リチャードソン・ラボワース・ジュニアと結婚し、彼自身は1965年にユニセフを代表してノーベル平和賞を受賞しています。

ピエールとマリ・キュリーの孫娘であるエレーヌ・ランジュバン=ジョリオは、パリ大学の核物理学教授であり、ピエール・キュリーにちなんで名付けられた孫のピエール・ジョリオは著名な生化学者として知られています。このように、キュリー家は科学界に多大な貢献をしたことで知られており、彼らの子孫を含めると、計5つのノーベル賞を受賞しています。ピエールの祖父である医師のポール・キュリー(1799年 - 1853年)はマルサス主義的なヒューマニストであり、オーギュスティーヌ・オーファーと結婚しました。彼女は18世紀後半から19世紀前半のミュールーズの著名な実業家、ジャン・オーファーの娘であり、ジャン=アンリ・ドールフュスの曾孫にあたります。この父方の祖母を通じて、ピエール・キュリーはバーゼルの科学者で数学者のヨハン・ベルヌーイ(1667年 - 1748年)の直系の子孫でもあり、これは1991年ノーベル物理学賞受賞者であるピエール=ジル・ド・ジェンヌと同じ血筋に当たります。

5. 死去

ピエール・キュリーは1906年4月19日、パリの街頭で発生した悲劇的な事故により、突然の死を迎えました。その日、彼は雨の中、賑やかなドフィーヌ通りからコンティ埠頭へ向かう途中、足を滑らせて重い馬車の下に転倒しました。馬車の車輪の一つが彼の頭部を轢き、頭蓋骨を骨折させ、彼は即死しました。父や実験助手の証言によれば、キュリーの物事に没頭する傾向のある気質が、この事故の一因となった可能性が示唆されています。

ピエールとマリ・キュリーは、研究中にラジウムによる火傷を経験しており、これは偶発的なものと、自らの意思による実験的なものとがありました。彼らは研究を通じて大量の放射線に被曝し、放射線病に苦しんでいました。マリ・キュリーは1934年に放射線誘発性の再生不良性貧血により亡くなっています。彼らの1890年代の論文や、マリの調理本でさえ、今なお強い放射能を帯びています。彼らの実験ノートは特別な鉛製の箱に保管されており、それらを見たいと願う人々は個人用保護具を着用しなければなりません。これらの物品のほとんどは、現在フランス国立図書館に収蔵されています。

もしピエール・キュリーがこの事故で亡くなっていなかったとしても、妻のマリ、娘のイレーヌ・ジョリオ=キュリー、そしてその夫フレデリック・ジョリオ=キュリーがそうであったように、彼もおそらく放射線の影響で最終的に命を落としていたであろうと広く考えられています。彼の早すぎる死は、放射能研究がもたらす科学的進歩の輝かしい側面と同時に、その危険性という暗い側面を浮き彫りにするものであり、科学研究における安全性の重要性を強く訴えかけるものでした。

1995年4月、ピエールとマリ・キュリーは、彼らがもともと埋葬されていた家族墓地から移され、パリのパンテオンの地下聖堂に、国家的な栄誉をもって改葬されました。

6. 評価と遺産

ピエール・キュリーの生涯にわたる科学的貢献は、数々の受賞歴と、彼の名が冠された科学単位や機関によって永遠に記憶されています。彼の研究は、科学技術の発展だけでなく、社会全体に長期的な影響を与え続けています。

6.1. 主要な受賞歴

ピエール・キュリーは、その画期的な研究に対して、生前および没後に数多くの重要な科学賞を受賞しています。

- 1903年:ノーベル物理学賞**

- 妻マリ・キュリー、そしてアンリ・ベクレルと共同で受賞しました。「アンリ・ベクレル教授によって発見された放射線現象に関する彼らの共同研究がもたらした並外れた功績を評価して」授与されました。

- 1903年:デービーメダル**

- ロンドン王立協会より、マリ・キュリーと共に受賞しました。

- 1904年:マテウチ・メダル**

- イタリア科学協会より、マリ・キュリーと共に受賞しました。

- 1909年:エリオット・クレッソン・メダル**

- マリ・キュリーへの授賞式に際し、既に亡くなっていたピエールにも死後追贈されました。

- 2015年:アメリカ化学会化学的ブレークスルー賞**

- 彼らのラジウムとポロニウムの発見が評価され、パリ市立工業物理化学高等専門大学に授与されました。

6.2. 科学的記念と影響力

ピエール・キュリーの名は、彼の科学的貢献を称え、様々な形で科学界および社会に刻まれています。

- キュリー(Curie英語、記号: Ci)**:放射能の単位であり、1Ciは1秒あたり3.7×1010 ベクレルの放射性崩壊に相当します。これはピエールの死後、1910年の放射線会議で、ピエールとマリ・キュリー夫妻の功績を称えて命名されました。

- キュリウム(Curium英語、記号: Cm)**:原子番号96の超ウラン元素であり、夫妻の姓に由来して命名されました。

- ピエール・マリー・キュリー大学**:1968年にパリ大学の理学・医学部が分割されて創立された、フランスを代表する科学系大学です。現在はソルボンヌ大学に統合されています。

- キュリー研究所とキュリー博物館**:パリに所在し、放射線研究と科学史の保存に貢献しています。

ピエールの研究は、放射能の発見とその性質の解明を通じて、原子核物理学や化学に革命をもたらしました。彼の磁気学や圧電効果に関する発見は、現代の電子機器や通信技術の発展に不可欠な基盤を提供しています。これらの科学的・技術的進歩は、医療における放射線療法や診断技術、そして原子力発電によるエネルギー生産など、社会の様々な側面に大きな影響を与えています。しかし、同時に、放射線による健康被害の危険性という、科学の負の側面をも浮き彫りにしました。彼の遺産は、科学的探求の重要性と、その成果が社会に与える影響に対する倫理的な配慮の必要性を私たちに示し続けています。