1. 概要

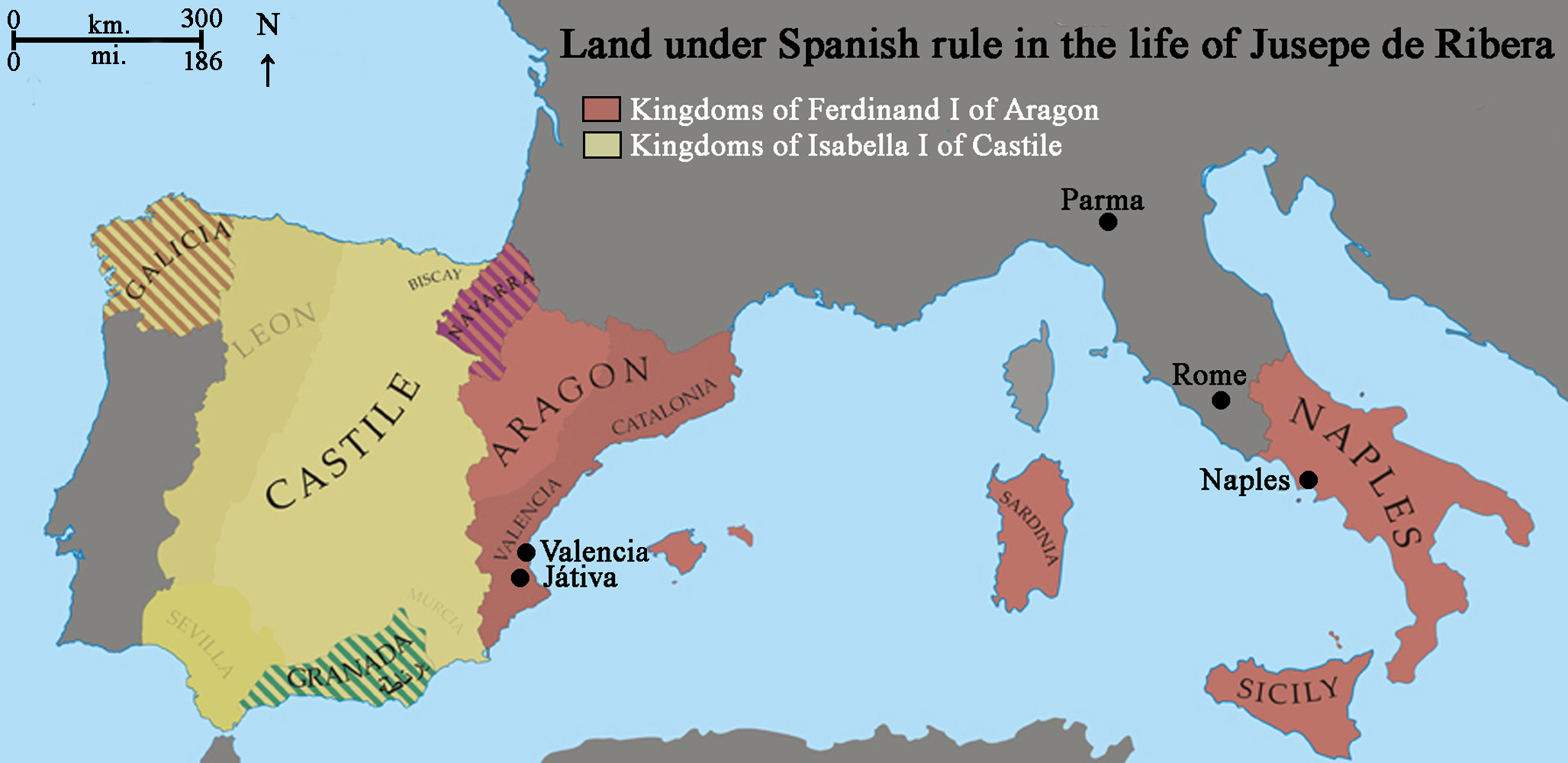

ジュゼペ・デ・リベーラは、17世紀のバロック期に活躍したスペイン出身の画家であり版画家である。彼はスペインのハティバで生まれ、若くしてイタリアに移り、生涯のほとんどを当時のスペイン支配下にあったナポリで過ごした。このため、イタリアでは「ロ・スパニョレット」(小さなスペイン人)と呼ばれ、彼の作品はスペインとイタリアの双方の美術に大きな影響を与えた。

彼の芸術は、カラヴァッジョから影響を受けた強烈なテネブリズム(明暗対比)と、人間の苦痛や脆弱性をありのままに描写する写実主義が特徴である。特に殉教場面や神話の主題において、その劇的で時には残忍な表現は彼の代名詞となった。晩年にはより柔らかな光と豊かな色彩を用いた画風へと変化したが、一貫して強い人間描写を追求し続けた。リベーラの作品は、彼の弟子たちや同時代のスペイン、ナポリの画家たちに多大な影響を与え、その名声は20世紀後半の展覧会を通じて再確立された。彼の生涯には初期伝記の不正確な情報や「ナポリ・カバル」といった論争も存在するが、彼は17世紀ヨーロッパ美術における傑出した巨匠の一人として高く評価されている。

2. Early Life and Background

リベーラの生涯の最初の20年間についてはほとんど知られておらず、その後の人生やキャリアについても多くの空白がある。

2.1. Birth and Childhood

リベーラは1591年2月17日にスペインのバレンシア州ハティバ(Xàtivaスペイン語)で洗礼を受けた。ハティバはバレンシアの南約60 kmに位置する。彼の両親はシモン・リベーラとマルガリータ(旧姓クコ)リベーラで、1588年に結婚している。父親の職業は靴職人であった。他の洗礼記録によると、夫妻には他にヘロニモ(1588年生)とフアン(1593年生)という2人の息子がいた。

リベーラの洗礼記録の後、彼の幼少期、教育、師、そしてスペインを離れた時期に関する情報には20年間の空白がある。結婚記録によると、彼の父シモンはジュゼペが6歳だった1597年に再婚し、16歳だった1607年には三度目の結婚をしている。これはリベーラの若年期におけるある種の混乱と連続性の欠如を示唆している。

2.2. Early Artistic Education and Aspirations

リベーラのイタリア半島への移住と芸術家としての修業は、近年の美術史家にとって関心の対象となっている。18世紀の伝記作家アントニオ・パロミーノは、リベーラがバレンシアでスペインの画家フランシスコ・リバルタに師事したと記しており、20世紀半ばから後半にかけては一般的に受け入れられていたが、この関係を裏付ける確たる証拠は存在しない。近年、歴史家たちはこの説に疑問を呈し始めている。リバルタの初期の作品はマニエリスム様式を示し、写実的でカラヴァッジェスキ的な最終成熟期に達したのは1614年頃であり、その時点でリベーラはすでにイタリアで活動していたことが記録されている。また、リベーラの描画技法が完全にイタリア的な教育と影響を示していると考える歴史家もいる。

リベーラがイタリアにいた時期については、1608年から1609年(17歳または18歳)にはすでにイタリアにいた可能性を示唆する証拠もある。さらに1605年から1606年(14歳または15歳)という早い時期にイタリアにいた可能性も指摘されている。

3. Artistic Activities in Italy

リベーラはイタリアに到着した時点から、そのキャリアを確立し、独自の芸術的発展を遂げていった。

3.1. Early Italy (Parma, Rome)

記録によると、リベーラは1611年6月にイタリアのパルマにおり、サン・プロスペロ教会のために『聖マルティヌスと乞食』の絵画(現在は失われている)の支払いを受けている。外国人である20歳のリベーラが公共の祭壇画の依頼を受けたことは、彼の名声を示すものとして注目される。ルドヴィコ・カラッチは1618年に、リベーラがパルマ滞在中にファルネーゼ家の保護下にあったため、地元の芸術家から反感を買っていたと記している。この絵画は模写や版画によって知られており、ナポレオン軍によって持ち去られるまで地元の文献でしばしば称賛された。

リベーラが次にローマにいたことが確認されるのは1613年10月で、記録によると彼はアカデミア・ディ・サン・ルカの会員であった。教区の登録簿(Status animarumラテン語)は、彼が1615年と1616年のイースターを遵守し、当時「外国人の居住区」として知られていたマルグッタ通りの家に、画家の兄弟ヘロニモやフアンらと共に住んでいたことを証明している。

当時、ローマは絵画の中心地であり、「バロックの源泉」と称され、ヨーロッパ中から芸術家が集まっていた。オランダのヘリット・ファン・ホントホルスト、フランスのシモン・ヴーエ、ドイツのアダム・エルスハイマーなど多くの画家が、カラヴァッジョの後に続くキアロスクーロやテネブリズムの様々な側面を探求していた。ローマでのリベーラの最後の記録は、1616年5月のアカデミア・ディ・サン・ルカへの寄付の支払いと、1616年7月の銀行取引である。

ジュリオ・マンチーニは著書『絵画に関する考察』(1614年-1621年)の中で、リベーラのローマ滞在について簡潔に記している。彼はグイド・レーニがリベーラの作品の賞賛者であり、リベーラのような気質の画家はローマのような芸術の中心地で長年見られなかったと述べている。彼はリベーラをカラヴァッジョの追随者と特徴づけたが、より実験的で大胆であるとした。マンチーニによれば、リベーラは他の芸術家の工房で日雇い労働者として働き始め、やがて高い評価を得て大きな利益を上げていたという。彼はまた、リベーラがローマ当局と問題を抱えたことがあり、ある年(おそらく1614年かそれ以前)にイースターの告解を怠ったためであったと記している。マンチーニは、リベーラが時には怠惰であり、贅沢な出費にふけり、債権者から逃れるためにローマを去ったと述べている。

3.2. Neapolitan Period (1616-1652)

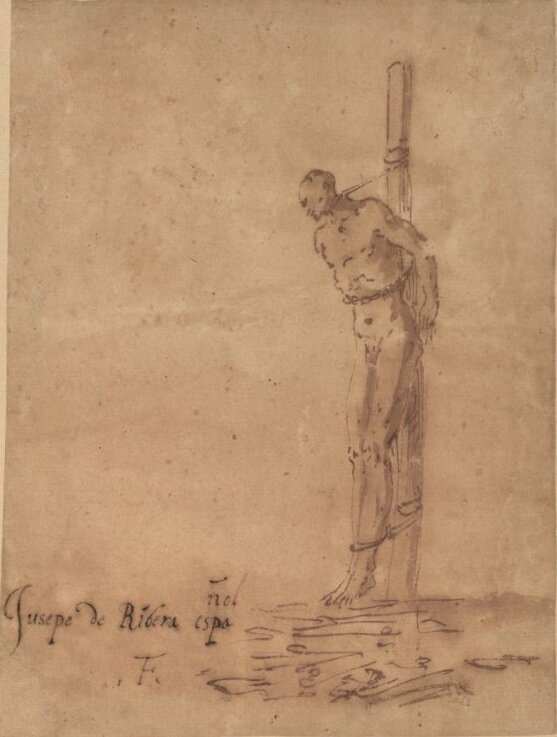

リベーラの生涯中、ナポリ王国はスペイン帝国の一部であり、歴代のスペイン人ナポリ副王によって統治されていた。1616年後半、リベーラは永住のためにナポリに移住した。これは(ジュリオ・マンチーニによれば、彼は高収入にもかかわらず身分不相応な生活を送っていたため)債権者から逃れるためであった。1616年11月、リベーラはシチリア生まれのナポリの画家ジョヴァンニ・ベルナルディーノ・アッツォリーノの娘、カテリーナ・アッツォリーノと結婚した。アッツォリーノ家がナポリの美術界に持つコネクションは、リベーラが早期に主要な人物として確立されるのに役立ち、その存在はナポリの芸術に永続的な影響を与えることとなった。彼のスペイン国籍は、都市の小規模なスペイン人支配階級や、スペイン領ネーデルラントの重要な収集家や美術商と彼を結びつけた。この頃からリベーラは自身の作品に「ジュゼペ・デ・リベーラ、スペイン人」(Jusepe de Ribera, españolスペイン語)と署名するようになった。彼はすぐに、同じく新任の副王ペドロ・テレス=ヒロン、第3代オズーナ公の注目を集めることができ、彼からグイド・レーニの影響を示す多くの主要な依頼を受けた。

1620年から1626年までの現存する絵画は少ないが、この時期に彼の最高の版画のほとんどが制作された。これらは少なくとも部分的には、リベーラのナポリのサークル外からの注目を集めるための試みであった。彼のキャリアは1620年代後半に加速し、その後ナポリの主要な画家として受け入れられた。1626年にはローマ教皇ウルバヌス8世からキリスト騎士団の勲章を授与された。

リベーラはスペインに戻ることはなかったが、彼の絵画の多くはオズーナ公のようなスペイン人支配階級の帰国者によって持ち帰られ、彼の版画は商人によってスペインにもたらされた。彼の影響はディエゴ・ベラスケス、バルトロメ・エステバン・ムリーリョ、そして同時代のほとんどのスペイン人画家の作品に見られる。

リベーラは自身の繁栄を利己的に守っていたと評されており、いわゆる「ナポリ・カバル」の首領であったとされている。その共犯者にはギリシア人画家ベリサリオ・コレンツィオとナポリ人画家バッティステッロ・カラッチョロがいたとされる。このグループは、ナポリの美術依頼を独占することを目指し、アンニーバレ・カラッチ、カヴァリエーレ・ダルピーノ、グイド・レーニ、ドメニキーノといった外部の競争相手を脅し、進行中の作品を妨害し、さらには暴力的な脅迫を用いて追い払ったと言われている。彼らは皆ナポリで働くよう招かれたが、その地を不親切だと感じたという。このカバルは1641年のドメニキーノの死と同時に解散した。

リベーラの弟子には、ヘンドリック・デ・ソメル、フランチェスコ・フラカンツァーノ、ルカ・ジョルダーノ、バルトロメオ・パッサンテらがいた。彼はジュゼッペ・マルッロに続き、アゴスティーノ・ベルトラーノ、パオロ・ドメニコ・フィノリオ、ジョヴァンニ・リッカ、ピエトロ・ノヴェッリといった画家たちに影響を与えた。

4. Artistic Style and Themes

リベーラの絵画および版画作品は、その強烈な表現と多様な主題によって特徴づけられる。

4.1. Tenebrism and Realism

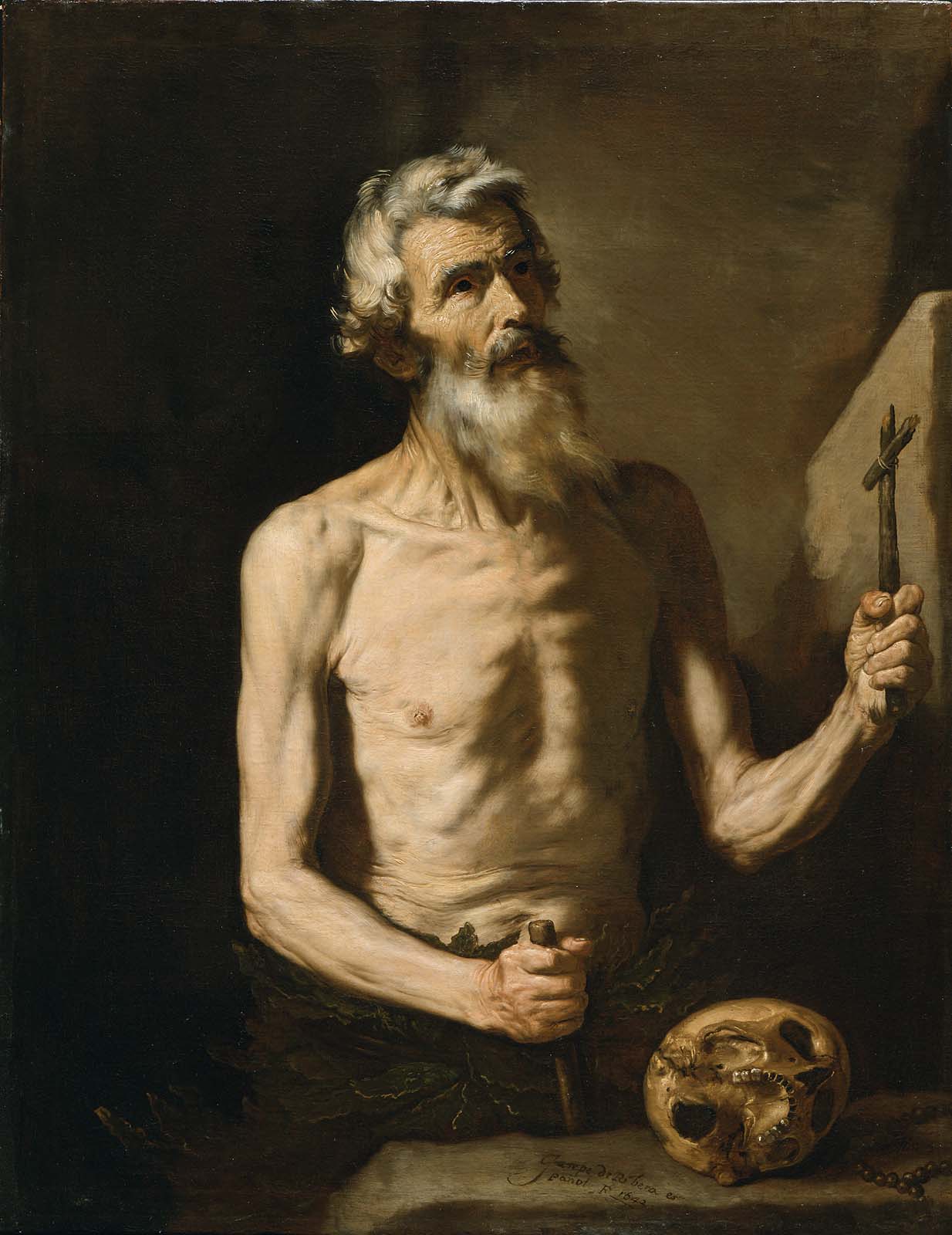

リベーラの初期の様式は、スペインやヴェネツィアの巨匠、そしてカラヴァッジョやコレッジョの研究に影響を受けていた。彼の主題は、人間の残酷さや暴力を驚くべき自然主義で描写する、悪名高いほど残忍なものであった。彼は強烈な明暗対比(テネブリズム)を用い、人間の苦痛や脆弱性をありのままに描写する写実主義的アプローチに焦点を当てた。

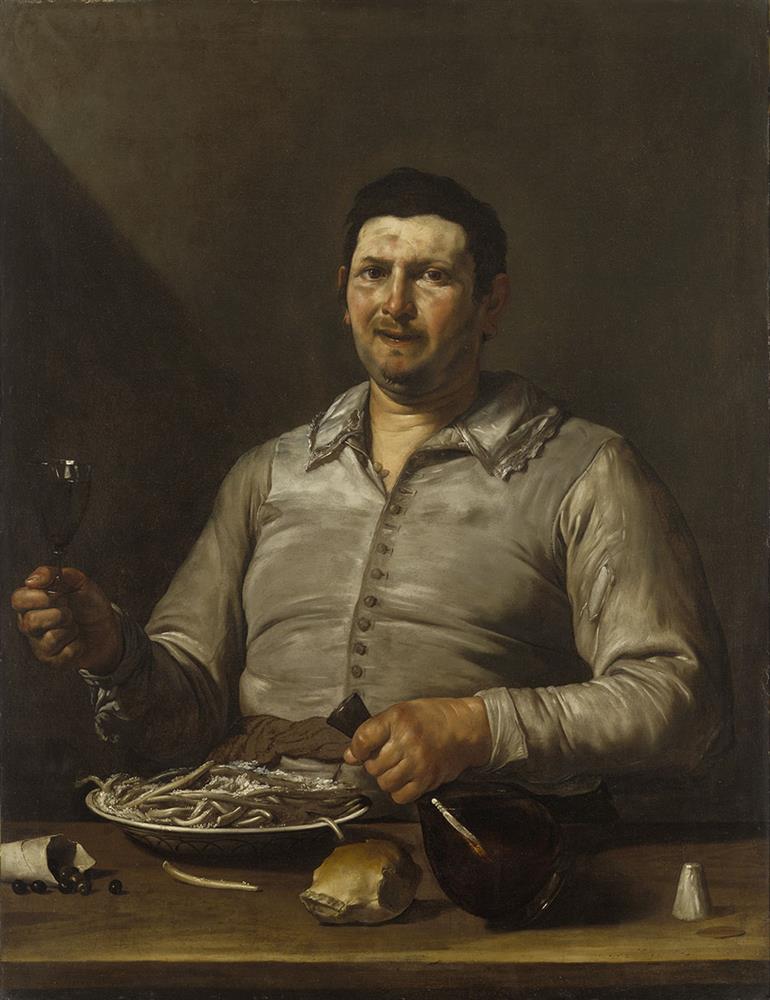

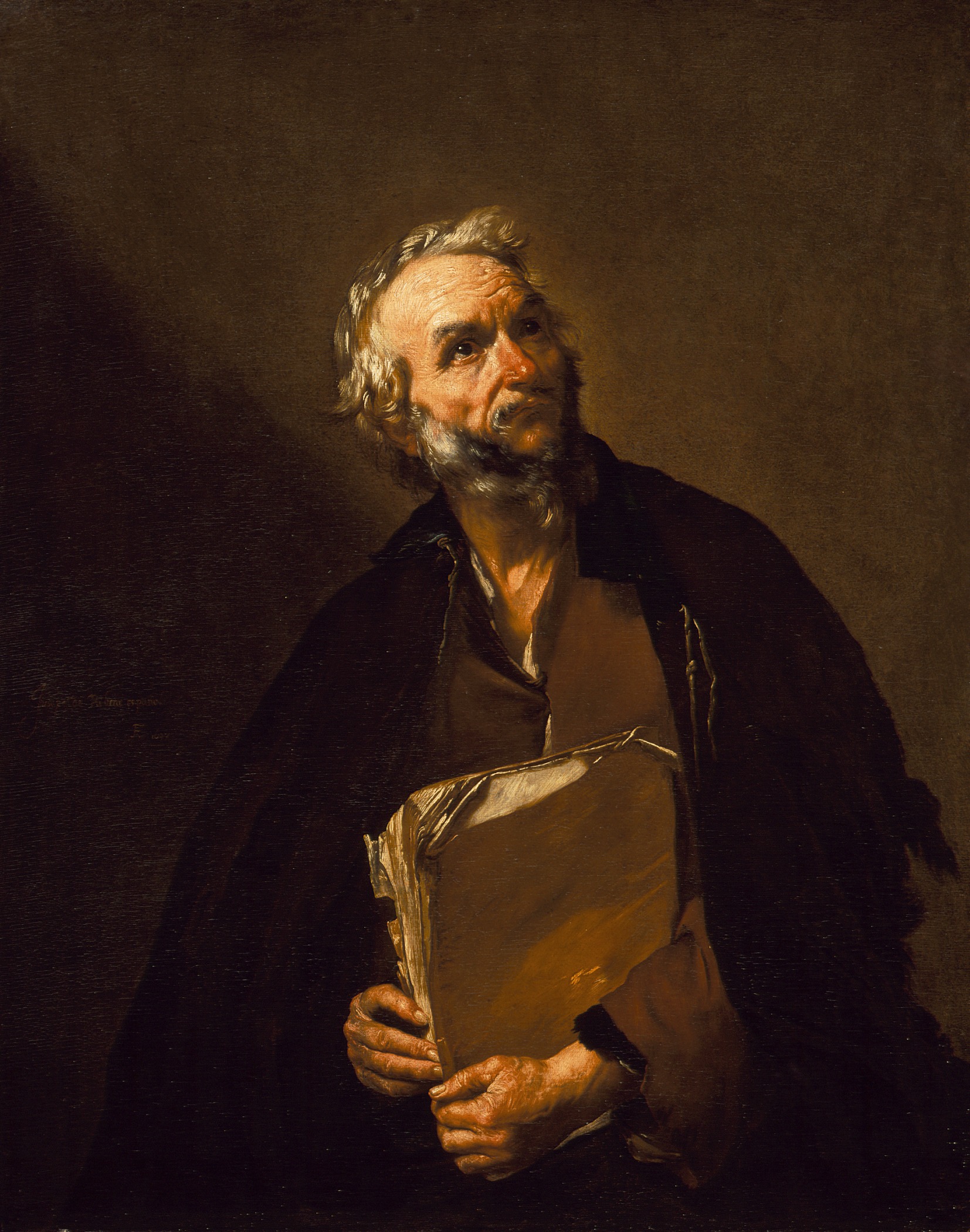

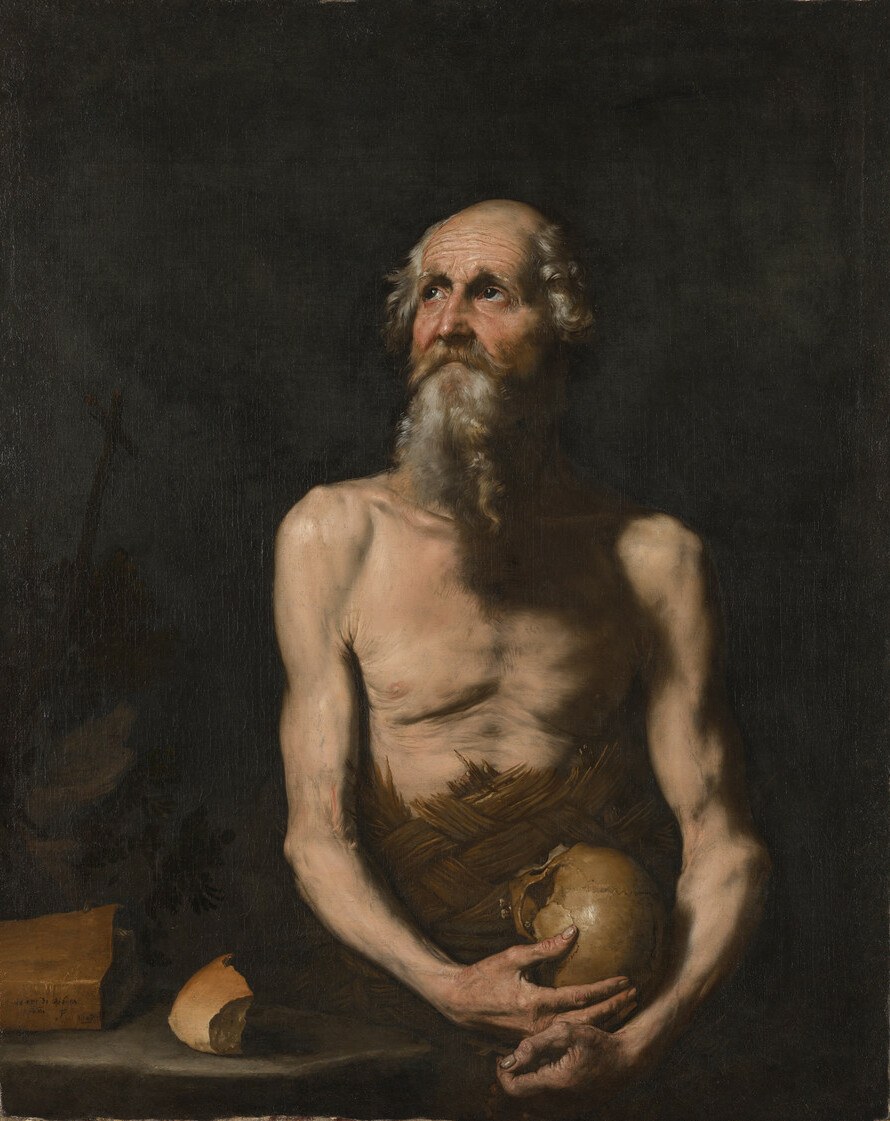

リベーラの作品の約半分は、聖人、使徒、哲学者、科学者、寓意的な人物の半身像で構成されている。これらの絵画のモデルは、ローマやナポリの街角にいる地元の人々、典型的には漁師、港湾労働者、高齢者、乞食といった謙虚な人々であった。彼らはしばしばしわくちゃの皮膚とぼろぼろの服を特徴とし、生々しい視覚的強度で描かれた。彼は社会的弱者や一般の人々をモデルとして、聖人や哲学者に描いた。

4.2. Later Style and Development

1630年代初頭には、彼の様式は強烈なテネブリズムから、より拡散した光へと変化した。これは1642年の『えび足の少年』に見られる。この時期以降、主題のレパートリーの拡張やボローニャ派に見られる古典主義の吸収が見られ、安定した構図、明快な色彩、静謐な抒情性や高貴さからくる画風を作り上げた。後期の作品には柔らかな光、豊かな色彩、複雑な構図といった変化した様式が見られ、カラヴァッジェスキ的傾向を維持しながらも発展させた特徴を示している。

4.3. Major Themes (Martyrdoms, Mythology, Portraits, etc.)

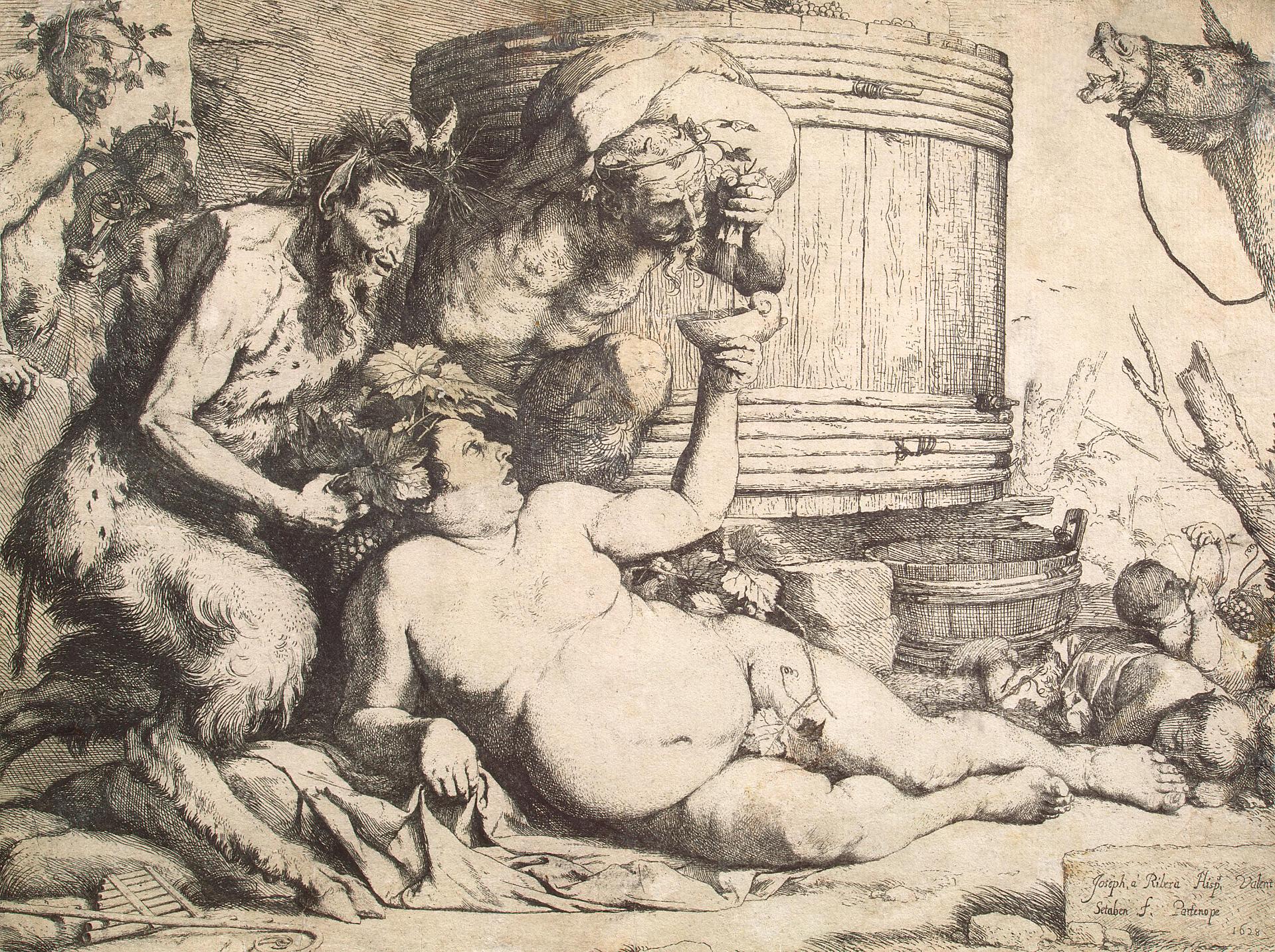

リベーラは歴史画、伝統的な聖書の主題、ギリシア神話のエピソードなどを制作したが、おそらくは殉教の場面を数多く描いたことで最もよく知られている。これらの作品は、時には苦悶の中で皮を剥がれたり磔にされたりする聖人やサテュロスを描いた残忍な場面である。彼の神話的主題もしばしば彼の殉教図と同じくらい暴力的であり、最も有名なものにはブリュッセルとナポリにある『アポロンとマルシュアス』の描写や、プラド美術館にある『ティテュオス』がある。

あまり知られていないが、彼は時折、優れた肖像画、静物画、風景画も制作した。彼の風景画は18世紀と19世紀の目録に記録され、歴史文献で称賛されてきた。しかし、彼の純粋な風景画の現存する例が現代の学者に知られるようになったのは、1639年に制作された一対の大きなカンヴァス(127 cm x 269 cm)がサラマンカのモンテレイ宮殿のコレクションで特定された20世紀後半になってからである。風景画は19世紀以前のスペイン絵画では珍しい主題である。ごくわずかな例としては、ディエゴ・ベラスケスがイタリア訪問中に制作した2点の小さな油絵がある。現代の歴史家は、リベーラのこの主題へのアプローチの独創性を指摘し、ニコラ・プッサンやクロード・ロランの作品に見られる同時代のローマの風景画との対比を指摘している。プラド美術館の元館長である美術史家アルフォンソ・エミリオ・ペレス・サンチェスは、これらの風景画が「リベーラにナポリの風景画の歴史における主要な地位を保証する」ものであり、「リベーラは風景画に彼自身の刻印を与えた。署名がなくても彼の作品だと認識できるだろう」と記している。

彼はいくつかの優れた男性の肖像画と自画像も制作した。リベーラが描いた唯一の馬術肖像画は、フェリペ4世の息子でナポリ副王のフアン・ホセ・デ・アウストリアを描いたもので、王宮コレクションギャラリーに展示されている。

5. Major Works

リベーラの代表的な作品は、油彩画、ドローイング、版画に多岐にわたる。

5.1. Oil Paintings

リベーラの油彩画は、殉教画、神話的場面、肖像画、寓意画、哲学者や聖人の描写など、多様な主題を扱っている。

]]

]]

]]

]]

]]

]]

- 寓意画、哲学者、使徒、聖人**

]]

]]

]]

]]

]]

]]

]]

プラド美術館には、11点のドローイングの他に、56点の絵画と、専門家によってリベーラに帰属される6点の作品(『ヤコブの夢』(1639年)、『聖フィリポの殉教』(1639年)、『書斎の聖ヒエロニムス』(1644年)など)が所蔵されている。ルーヴル美術館には4点の絵画と7点のドローイング、ロンドンのナショナル・ギャラリーには3点、サン・フェルナンド王立美術アカデミーには『エル・エスコリアル修道院からのマグダラのマリアの被昇天』や初期の『エッケ・ホモ』または『洗礼者ヨハネの頭部』を含む5点の絵画が所蔵されている。

5.2. Drawings

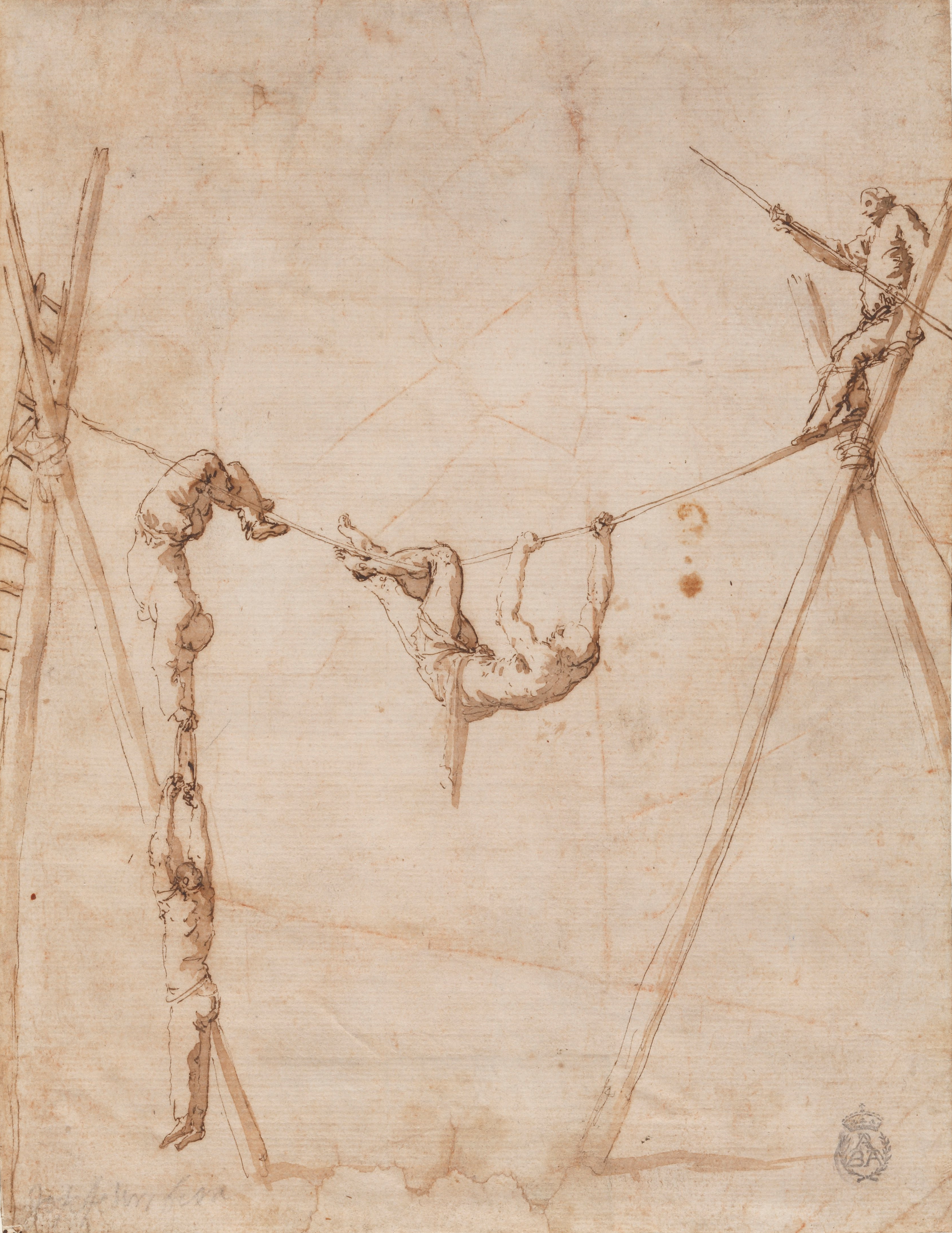

リベーラのドローイングは、解剖学的な研究や人物スケッチなど多岐にわたる。

]]

]]

]]

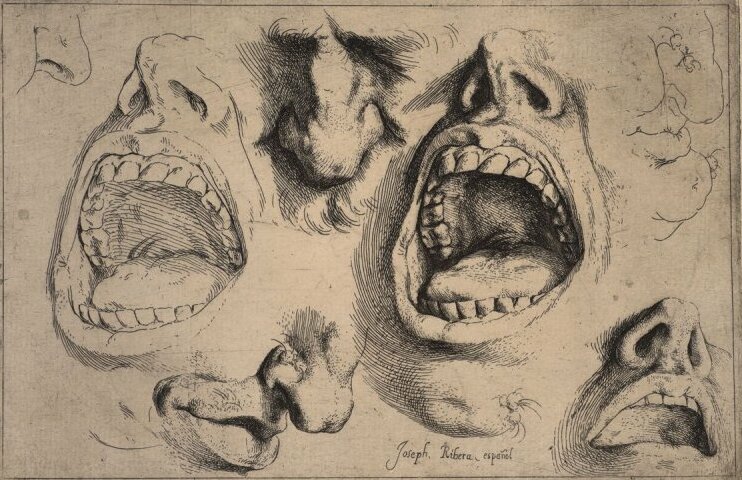

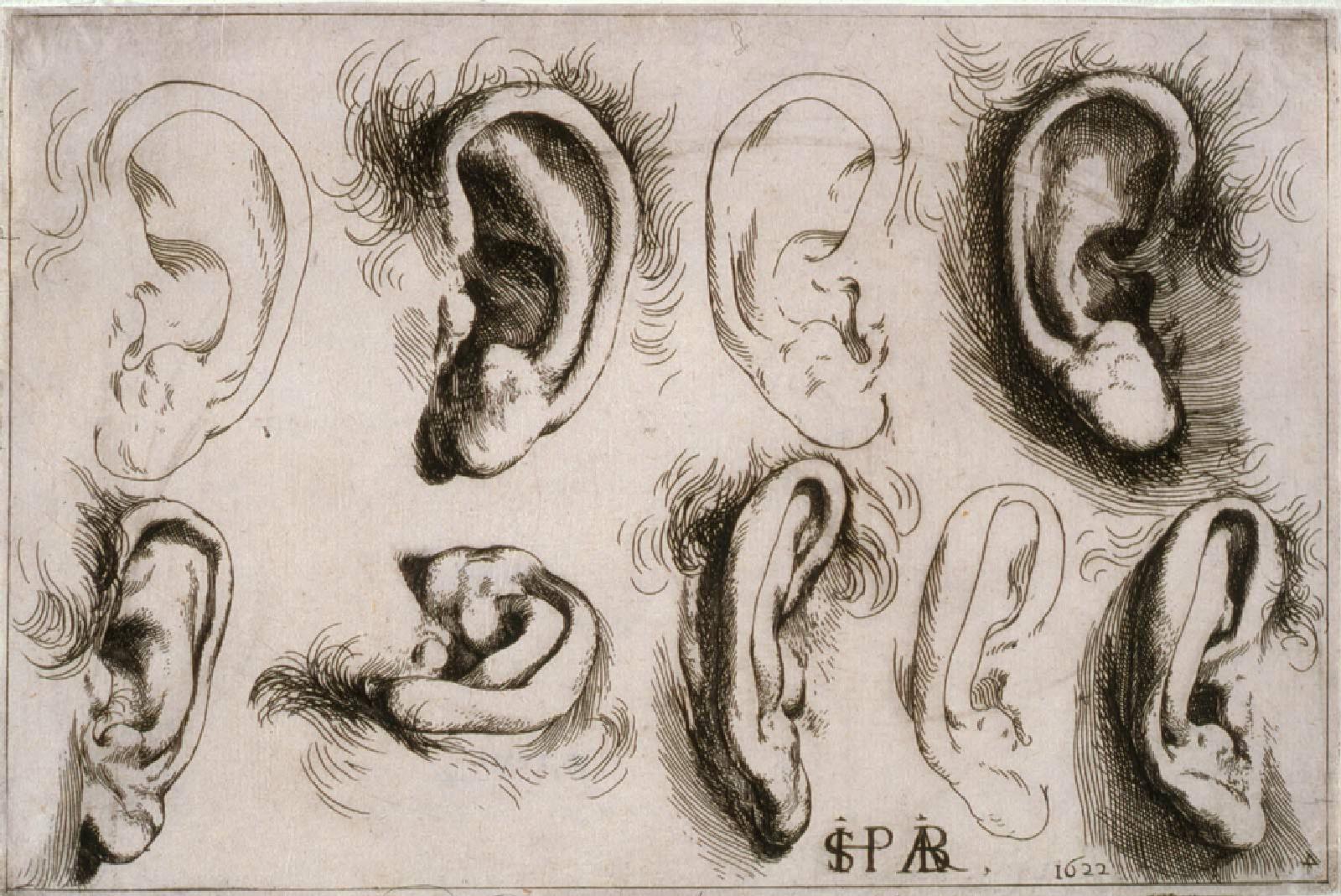

5.3. Prints and Etchings

リベーラは重要な版画家であり、ゴヤ以前のスペインで最も重要な版画家であった。彼は約40点の版画を制作しており、そのほとんどは1620年代のものである。

6. Personal Life

1616年11月、リベーラはシチリア生まれのナポリの画家ジョヴァンニ・ベルナルディーノ・アッツォリーノの娘、カテリーナ・アッツォリーノと結婚した。1644年頃、彼の娘は行政官のスペイン貴族と結婚したが、その貴族はすぐに亡くなった。

7. Later Life and Declining Health

1644年頃から、リベーラの健康状態が悪化し、作品制作能力が大幅に低下した。しかし、彼の工房は彼の指示のもとで作品を制作し続けた。1647年から1648年にかけて、スペイン支配に対する反乱が起こった際、彼と彼の家族はナポリ王宮に避難した。1651年には自宅を売却し、1652年9月2日または3日に死去する頃には深刻な財政難に陥っていた。しかし、健康が許す限り、彼は生涯の最後の年までいくつかの高く評価される絵画を制作し続けた。

8. Legacy and Influence

リベーラの作品は同時代および後世の芸術家たちに多大な影響を与え、彼の死後の評価は再確立された。

8.1. Influence on Later Artists

サルヴァトーレ・ローザとルカ・ジョルダーノは、リベーラの最も傑出した追随者であり、彼の弟子であった可能性もある。その他にも、ジョヴァンニ・ドー、フランドル人画家ヘンドリック・デ・ソメル(イタリアでは「エンリコ・フィアミンゴ」として知られる)、ミケランジェロ・フラカンツァーノ、そして最初の重要な戦闘画画家であったアニエッロ・ファルコーネらがいた。リベーラの作品は、ルカ・ジョルダーノのような弟子たちの絵画における暴力の超自然主義的な描写の採用を通じて、彼の死後も流行し続けた。

8.2. Critical Evaluation and Exhibitions

リベーラの国際的な名声の段階的な回復は、1973年のプリンストンでの版画とドローイングの展覧会、1982年のロンドンロイヤル・アカデミー、1992年のニューヨークメトロポリタン美術館での全媒体の作品展によって助けられた。それ以来、彼の作品は批評家や学者からより多くの注目を集めるようになった。2006年には、ナポリのカポディモンテ美術館の元館長ニコラ・スピノーザによって、リベーラの作品のカタログ・レゾネが出版された。

9. Controversies and Biographical Debates

17世紀から18世紀にかけてのベルナルド・デ・ドミニチ、カルロ・チェラーノ、アントニオ・パロミーノといったリベーラの伝記作家たちは、現在では誤りであることが判明している彼の生涯に関する多くの情報を提供した。この誤情報の多くは20世紀まで広く流布し、今日でも時折繰り返されている。彼は長い間1587年生まれだと信じられており、デ・ドミニチは彼がガッリーポリ出身であると述べ、チェラーノはレッチェ出身であると主張した。ある伝記作家は彼が貴族の出身であると述べ、別の伝記作家は彼の父親をスペイン軍の将校であると特定した。20世紀に入ってからの研究と文書によって、これらの情報が誤りであることが証明された。

リベーラの生涯における他のエピソードや出来事も未確認のままである。初期の記述(今日でも繰り返される)では、リベーラがバレンシアで芸術教育を開始し、そこでフランシスコ・リバルタの弟子であったとされている。これは十分にあり得る話ではあるが、それを裏付ける確たる証拠は存在しない。

デ・ドミニチの伝記は、リベーラを利己的で傲慢な、非難されるべき行動をとる人物として描いている。彼は、ギリシア人画家ベリサリオ・コレンツィオとナポリ人画家バッティステッロ・カラッチョロを共犯者とする、いわゆる「ナポリ・カバル」の首領であったとされている。しかし、これらの初期の伝記以外に、これを裏付ける(あるいは否定する)実際の文書や記録は存在しない。デ・ドミニチの伝記は、ある現代の歴史家からは「厚顔無恥な嘘」と呼ばれ、別の歴史家からは「風刺画」と呼ばれているが、後者はその批判的な検討がなおいくつかの洞察を提供しうると指摘している。