1. 概要

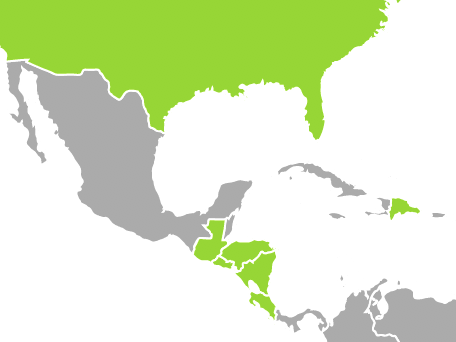

ホンジュラス共和国、通称ホンジュラスは、中央アメリカ中部に位置する共和制国家である。西にグアテマラ、南西にエルサルバドル、南東にニカラグアと国境を接し、北と東はカリブ海、南はフォンセカ湾を介して太平洋に面している。その地理的多様性は、豊かな自然環境と同時にハリケーンなどの自然災害の脆弱性も内包している。

先コロンブス期にはマヤ文明をはじめとする多様な文化が栄えたが、16世紀にスペインによる植民地化が始まり、約3世紀にわたる支配を受けた。この期間にカトリックとスペイン語が普及し、先住民文化との融合が見られた。1821年にスペインから独立し、その後中央アメリカ連邦共和国に参加するも、連邦解体後は独立国家としての道を歩む。しかし、独立後の歴史は政治的不安定、外国資本(特にアメリカの果物会社)による経済的搾取、「バナナ共和国」としての従属的地位、軍事政権による独裁、内戦と隣国の紛争への関与、そして深刻な人権侵害に彩られてきた。

20世紀末には民政移管が進められたものの、21世紀に入っても2009年の軍事クーデターなど民主主義の後退が見られ、政治的混乱が続いている。経済的には、伝統的な農業に加え、マキラドーラ産業や観光業が成長を見せているが、依然として西半球で最も貧しい国の一つであり、深刻な貧困、経済格差、高い失業率に苦しんでいる。特に、2022年の統計では人口の73%が貧困状態にあり、53%が極度の貧困状態にあると報告されている。このような経済的困難は、高い犯罪率や国外への移民流出といった社会問題の背景ともなっている。

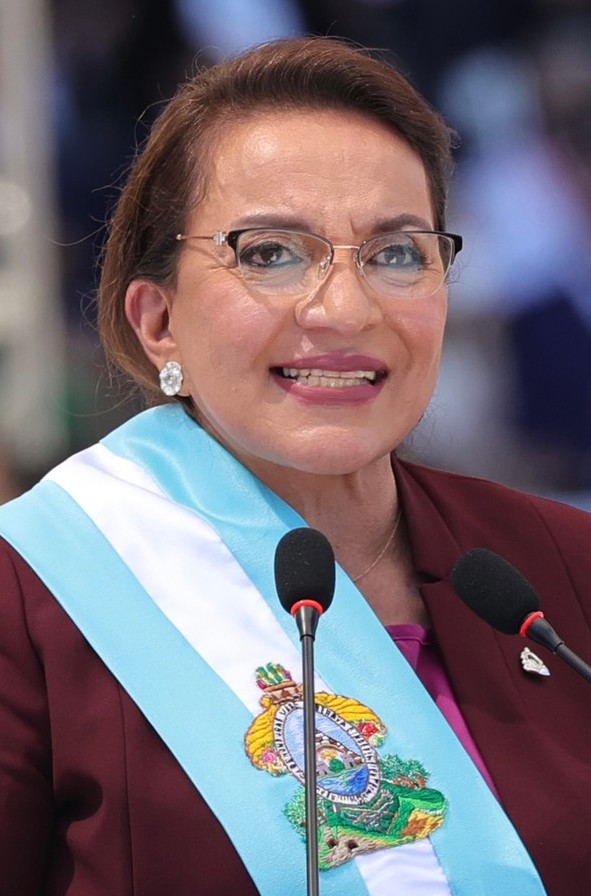

社会的には、メスティーソが人口の大部分を占めるが、多様な先住民族やガリフナなどのアフリカ系住民も存在し、それぞれ独自の文化を保持している。しかし、これらのマイノリティグループはしばしば差別や経済的困難に直面している。人権状況は依然として深刻で、報道の自由の制約、司法の独立性の問題、女性や性的マイノリティ、先住民に対する暴力や差別が報告されている。現政権であるシオマラ・カストロ大統領(初の女性大統領)の下で、これらの長年にわたる課題への取り組みが注目されている。

本文書は、ホンジュラスの歴史、地理、政治、経済、社会、文化を、特に民主主義の発展、人権状況、社会的公正といった中道左派的・社会自由主義的な視点を反映しつつ、包括的に記述する。

2. 国名

ホンジュラスの正式名称はスペイン語でRepública de Hondurasレプブリカ・デ・オンドゥラススペイン語である。通称はHondurasオンドゥラススペイン語と表記される。この国名は1862年に正式に採用された。

「ホンジュラス」という名称の由来についてはいくつかの説が存在するが、最も広く知られているのは、1502年にクリストファー・コロンブス(スペイン名:クリストバル・コロン)が4度目の航海でこの地に到達した際、船の錨を降ろそうとしたが海底まで届かなかったため、この地をhonduraオンドゥラスペイン語(「深さ」または「深み」を意味するスペイン語の名詞)と名付けたという説である。しかし、この逸話はコロンブス自身の航海記録には見られず、後世の記録に登場するものである。

別の説としては、スペインのレオン方言で「停泊地」を意味するfonduraフォンドゥーラスペイン語に由来するというものがあり、これは16世紀初頭の地図にトルヒーヨ湾に関連して現れる最初の地名である。また、探検家たちがホンジュラス北西部の海岸に多数のヒカロ(ヒョウタンの一種)の木が水中に沈んでいるのを発見したことに由来するという説もある。

16世紀末までは、「ホンジュラス」という名称は主にこの地域の東部を指し、西部はHiguerasイゲラススペイン語と呼ばれていた。イゲラスは、この地域に自生していたヒカロの実に由来するとされる。また、初期の名称にはGuaymurasグアイムラススペイン語もあり、これは2009年にホンジュラス国内で行われた政治対話の名称(グアイムラス対話)として復活した。

ホンジュラス人はスペイン語で男性形をCatrachoカトラチョスペイン語、女性形をCatrachaカトラチャスペイン語と呼称されることがある。

3. 歴史

ホンジュラスの歴史は、古代文明の栄華からスペインによる植民地支配、独立後の度重なる政治的混乱、外国勢力による経済的搾取、そして20世紀後半以降の民主化への長い道のりと、その過程で生じた人権問題や社会の亀裂によって特徴づけられる。本節では、これらの歴史的展開を、民主主義、人権、社会的公正の観点から詳述する。

3.1. 先コロンブス期

現在のホンジュラスの領域には、コロンブス到達以前、西部にメソアメリカ文化圏、東部にイストモ・コロンビア文化圏が広がり、それぞれ独自の文化が栄えていた。

西部の代表的な文明としてはマヤ文明があり、特にコパン遺跡はホンジュラス国内で最も有名かつ研究が進んでいるマヤの都市国家である。コパンは主に非マヤ地域、あるいはマヤと非マヤ地域の境界に位置していた。コパンは426年にキニチ・ヤシュ・クック・モーによって新王朝が創始され、特に12代目の「煙イミシュ」(在位628年-695年)と13代目の「18ウサギ」ことワシャクラフン・ウバフ・カウィール(在位695年-738年)の治世下で最盛期を迎えた。この時期、神殿20、21、22や新しい球戯場が建設され、近隣のキリグアにも影響力を及ぼした。しかし、738年に18ウサギ王がキリグアの王カック・ティリウに捕らえられ処刑されると、コパンは次第に衰退に向かった。それでも、15代目の「煙貝」カック・イピヤフ・チャン・カウィール(在位749年-761年頃)による神殿26号(「神聖文字の階段」として知られる)の建設(753年完成)や、16代目のヤシュ・パサフ(在位763年-810年頃)による祭壇Q(歴代16王の肖像が刻まれている)の制作(776年)など、文化活動は続いた。古典期終末期(9世紀頃)には、他の低地マヤ都市と同様にコパンも放棄された。コパンのマヤ文明の子孫は、現在のホンジュラス西部にチョルティ族として存続している。

コパン以外にも、ホンジュラス国内には多くの先コロンブス期の遺跡が存在する。スラ平原のウルア川河口域近くに位置するプエルト・エスコンディドは、紀元前1600年頃に遡る国内最古級の定住遺跡である。先古典期にはオルメカ文明の影響が見られ、コロン県のクヤメル洞窟からはオルメカ様式の遺物が出土している。ナコ河谷のナコやラ・シエラ、ヨホア湖畔のロス・ナランホス、コマヤグア渓谷のヤルメラ、アグアン渓谷のセリン・ファームやクヤメル、ウルア川下流域のセロ・パレンケ、トラベシア、クルステ、ティカマヤ、プラヤ・デ・ロス・ムエルトスなどが知られている。ヤルメラは紀元前800年頃に建設された大規模な祭祀センターで、高さ20メートルに達するピラミッド(建造物101号)などが確認されている。ロス・ナランホスにも高さ19メートルのピラミッドや防御用の堀が存在した。

内陸高地のレンカ族も文化的にはメソアメリカに属すると考えられているが、他の地域との関連性の度合いは時代によって変化した。

近年、ライダー(LiDAR)技術を用いた調査により、北東部のモスキティア地方で「シウダー・ブランカ」(白い都市)の伝説に対応する可能性のある未知の高密度集落群が発見された。これらの集落は西暦500年から1000年頃に最盛期を迎えたと推定されており、この地域の歴史理解に新たな光を当てている。

3.2. スペインによる征服と植民地時代

1502年、クリストファー・コロンブスは4度目にして最後の新大陸航海の途上、現在のトルヒーヨ近郊、グアイモレト潟付近に上陸し、ヨーロッパ人として初めてホンジュラス沿岸のバイーア諸島を訪れた。同年7月30日、コロンブスは弟のバルトロメを島々の探検に派遣し、バルトロメはユカタン半島から来たマヤの交易船に遭遇した。この船には身なりの良いマヤ人と豊富な積荷が乗っており、バルトロメの部下たちは積荷の一部を奪い、船長を捕らえて通訳とした。これはスペイン人とマヤ人の間で記録された最初の接触であった。

1524年3月、ヒル・ゴンサレス・ダビラが征服者(コンキスタドール)として初めてホンジュラスに入った。その後、メキシコから軍隊を率いてきたエルナン・コルテスもこの地に足を踏み入れた。続く20年間の大部分で征服活動が行われ、当初はクリストバル・デ・オリードに忠実な集団、その後はフランシスコ・デ・モンテーホ、特にペドロ・デ・アルバラードに従う者たちによって進められた。スペイン人征服者たちは、自らの兵力に加え、メキシコからの同盟軍(トラスカラ人やアステカ人)にも大きく依存し、これらの部隊は数千人規模でこの地域に駐留し続けた。

征服に対する抵抗は、特にレンカ族の首長レンピラによって率いられた。しかし、多くの抵抗は鎮圧され、先住民社会は大きな打撃を受けた。ホンジュラス北部の多くの地域、特にモスキート海岸のミスキート王国はスペインの支配下に入ることはなかった。

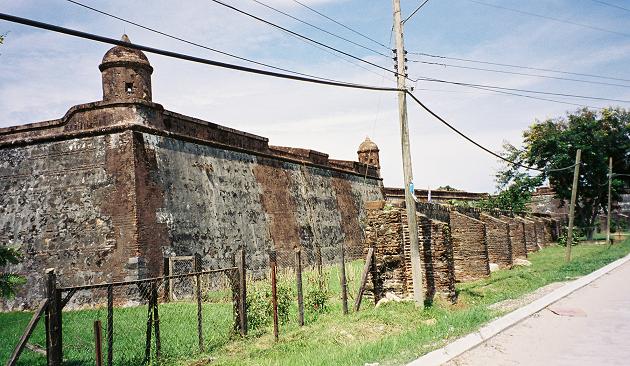

スペインによる征服後、ホンジュラスはグアテマラ総督領の一部としてスペインの新世界における広大な帝国に組み込まれた。当初の首都はカリブ海岸のトルヒーヨ、次いでグラシアス・ア・ディオスに置かれ、その後コマヤグア、最終的には国内中央部のテグシガルパに移された。スペインの支配は約3世紀に及んだ。

銀鉱の開発は、スペインによるホンジュラスの征服と植民地化における重要な要因であった。当初、鉱山はエンコミエンダ制を通じて地元の先住民によって労働させられたが、病気や抵抗によりこの方法が困難になると、中央アメリカの他の地域から奴隷が連れてこられた。16世紀末に地元の奴隷交易が停止すると、主にアンゴラからアフリカ人奴隷が輸入された。1650年頃以降、ホンジュラスへの奴隷やその他の外部労働者の流入はほとんどなくなった。

スペインはホンジュラスの南部(太平洋側)を比較的迅速に征服したが、北部(大西洋側)ではそれほど成功しなかった。沿岸部にプエルト・カバリョス(現在のプエルト・コルテス)やトルヒーヨなどの町を建設したが、地域の東部や多くの独立した先住民の居住地を征服することはできなかった。特に北東部のミスキート王国は征服に効果的に抵抗し、北ヨーロッパの私掠船や海賊、特にイギリス領ジャマイカからの支援を得て、1740年以降はその地域の多くがイギリスの保護下に置かれた。

3.3. 独立と中央アメリカ連邦

19世紀初頭、ナポレオン戦争によるスペイン本国の混乱を背景に、イスパノアメリカ植民地各地で独立の気運が高まった。1821年9月15日、グアテマラ総督領がスペインからの独立を宣言すると、ホンジュラスもこれに加わった。その後、短期間アグスティン・デ・イトゥルビデが皇帝として統治する第一次メキシコ帝国に併合されたが、1823年にメキシコ帝国が崩壊すると、ホンジュラスはグアテマラ、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカと共に中央アメリカ連邦共和国を結成した。

ホンジュラス出身のフランシスコ・モラサン将軍は、自由主義者として連邦の維持に尽力し、保守派のグアテマラの指導者ラファエル・カレーラと対立した。しかし、各州の利害対立や内紛により連邦は不安定であり、1838年にニカラグアが最初に脱退を宣言すると、ホンジュラスも同年10月に連邦からの離脱を決定し、独立国家「ホンジュラス共和国」となった。モラサンは連邦再興を目指したが果たせず、彼の理想は潰えた。しかし、彼の中央アメリカ統一の理想は後世にも影響を与え、ホンジュラスは地域の統一政策を最も強く推進した国の一つであり続けた。1840年代から1850年代にかけて、ホンジュラスは中央アメリカ連邦(1842年-1845年)、グアテマラ規約(1842年)、ソンソナテ議会(1846年)、ナカオメ議会(1847年)、中央アメリカ国民代表(1849年-1852年)など、中央アメリカ統一の試みにいくつか参加したが、いずれも失敗に終わった。

3.4. 19世紀後半から20世紀初頭

独立後のホンジュラスは、政治的不安定と内乱が頻発し、経済発展は遅々として進まなかった。1870年代から国際貿易と投資を奨励する政策が始まり、外国資本、特にアメリカ合衆国の資本が流入し始めた。当初は北海岸からの輸送、特に熱帯果物(最も顕著なのはバナナ)であり、その後は鉄道建設に関与した。

コマヤグアは1880年までホンジュラスの首都であったが、その後首都はテグシガルパに移された。1888年、カリブ海沿岸からテグシガルパへの鉄道建設計画がサン・ペドロ・スーラに到達した時点で資金が尽きた。その結果、サン・ペドロ・スーラは国内第一の産業センターおよび第二の大都市へと成長した。

19世紀末、ホンジュラス政府は国内北部地域の開発と引き換えに、いくつかのアメリカ系果物会社やインフラ企業に対して土地供与や大幅な免税措置を認めた。これにより、数千人の労働者がバナナ農園や輸出産業関連企業で働くために北海岸に流入した。1930年までクヤメル・フルーツ社、そしてユナイテッド・フルーツ社、スタンダード・フルーツ社といったバナナ輸出企業は、ホンジュラス北部にエンクレーブ経済(飛地経済)を築き上げ、インフラを支配し、経済成長にはほとんど貢献しない自己完結的で免税のセクターを作り出した。アメリカ軍は1903年、1907年、1911年、1912年、1919年、1924年、1925年にホンジュラスに上陸した。

1904年、作家のオー・ヘンリーは、ホンジュラスでの6ヶ月間の滞在経験に触発され、架空の国「アンチュリア」を舞台にした小説『キャベジズ・アンド・キングズ』を発表し、その中でホンジュラスを指して「バナナ共和国」という言葉を生み出した。この言葉は、表面的には熱帯の農業国を指すが、実際には、アメリカの果物会社がホンジュラスとその近隣諸国の政治に異常な影響力を行使した状況を鋭く示している。

果物会社は中央アメリカの労働者を北部に引き寄せただけでなく、英語圏カリブ海地域、特にジャマイカやベリーズからの労働者の移民も奨励した。これにより、アフリカ系で英語を話し、主にプロテスタントの人口が国内に流入したが、これらの労働者の多くは1939年の移民法改正後に去った。

独立以来、ホンジュラスでは約300件の小規模な内乱や内戦が発生し、政権交代も度々起こった。この不安定な状況は、外国資本の進出と国内寡頭支配層の癒着を助長し、一般民衆の生活向上を妨げる大きな要因となった。労働者の権利はしばしば無視され、農園での過酷な労働条件に対する不満は、後の労働運動へと繋がっていく。

3.5. 20世紀半ばの動乱

ホンジュラスは、真珠湾攻撃後の1941年12月8日に連合国に参加し、1942年1月1日には他の25カ国政府と共に連合国共同宣言に署名した。

1940年代の憲法危機は1950年代の改革につながった。改革の一つは労働者の組織化を許可するものであり、1954年のゼネストは国の北部を2ヶ月以上麻痺させたが、改革をもたらした。

1960年、モスキート海岸の北部(かつてニカラグア領)が国際司法裁判所の裁定によりニカラグアからホンジュラスに割譲された。

1963年、軍事クーデターにより民主的に選出されたラモン・ビジェダ・モラレス大統領が失脚した。1960年代を通じて軍事政権が続き、国内の政治的・社会的不安は増大した。

1969年、ホンジュラスとエルサルバドルは「サッカー戦争」として知られるようになった戦争を戦った。ホンジュラス大統領オスワルド・ロペス・アレジャーノが、ホンジュラス経済の悪化をエルサルバドルからの移民のせいにした後、両国間の国境緊張は敵意へと発展した。エルサルバドルがFIFAワールドカップ予選の3回戦でホンジュラスと対戦した際に、関係は最低点に達した。緊張はエスカレートし、1969年7月14日、エルサルバドル軍がホンジュラスに侵攻した。米州機構(OAS)が停戦を交渉し、7月20日に発効、8月初旬にエルサルバドル軍は撤退した。紛争の要因には、国境紛争と、ホンジュラスに不法滞在する数千人のエルサルバドル人の存在があった。1週間にわたる戦争の後、13万人ものエルサルバドル移民が追放された。

1974年9月18日と19日、ハリケーン・フィフィがホンジュラス北部沿岸をかすめ、深刻な被害をもたらした。フアン・アルベルト・メルガル・カストロ政権(1975年-1978年)とパス・ガルシア政権(1978年-1982年)は、ホンジュラスの現在の物理的インフラと電気通信システムの大部分を構築した。

1979年、国は民政に復帰した。1980年4月に憲法制定議会が国民投票で選出され、新しい憲法を起草し、1981年11月に総選挙が行われた。憲法は1982年に承認され、ロベルト・スアソ・コルドバ率いる自由党(PLH)政府が、ホンジュラスが直面していた不況に取り組むための野心的な経済社会開発プログラムを実施するという公約で選挙に勝利した。彼はアメリカの開発援助によって後援された野心的な社会経済開発プロジェクトを開始した。ホンジュラスは世界最大の平和部隊ミッションの受け入れ国となり、非政府組織や国際ボランティア機関が急増した。

1980年代初頭、アメリカ合衆国は、エルサルバドル政府、ニカラグア政府と戦うコントラゲリラを支援し、またホンジュラスに飛行場と近代的な港を開発するために、ホンジュラスに継続的な軍事プレゼンスを確立した。近隣諸国を襲った血なまぐさい内戦は免れたものの、ホンジュラス軍は、誘拐や爆破事件で悪名高いシンチョネロス人民解放運動のようなマルクス・レーニン主義民兵や、多くの非戦闘員に対しても静かに作戦を展開した。この作戦には、政府部隊、特にCIAの訓練を受けた3-16大隊による超法規的殺害キャンペーンが含まれていた。この時期の一連の強制失踪事件について、ホンジュラスは国際的に責任を問われ、ベラスケス・ロドリゲス対ホンジュラス事件で有罪判決を受けた。

冷戦下において、ホンジュラスはアメリカの反共政策の拠点として利用され、国内の人権状況は悪化した。軍部や警察による市民活動家や労働組合指導者への弾圧、失踪、拷問が頻発し、社会不安は一層深刻化した。

3.6. 20世紀末の民主化と自然災害

1980年代に入り、ラテンアメリカ全域で民主化の波が広がる中、ホンジュラスでも民政移管への模索が始まった。1981年の総選挙で自由党のロベルト・スアソ・コルドバが大統領に就任し、文民政権が発足したが、軍部の影響力は依然として強く、国内の人権侵害は続いた。アメリカ合衆国は、隣国ニカラグアのサンディニスタ政権に対抗するため、ホンジュラスをコントラ反乱軍の拠点として利用し、国内の民主化プロセスよりも反共政策を優先した。このため、ホンジュラスの民主化は非常に困難な道のりを辿った。

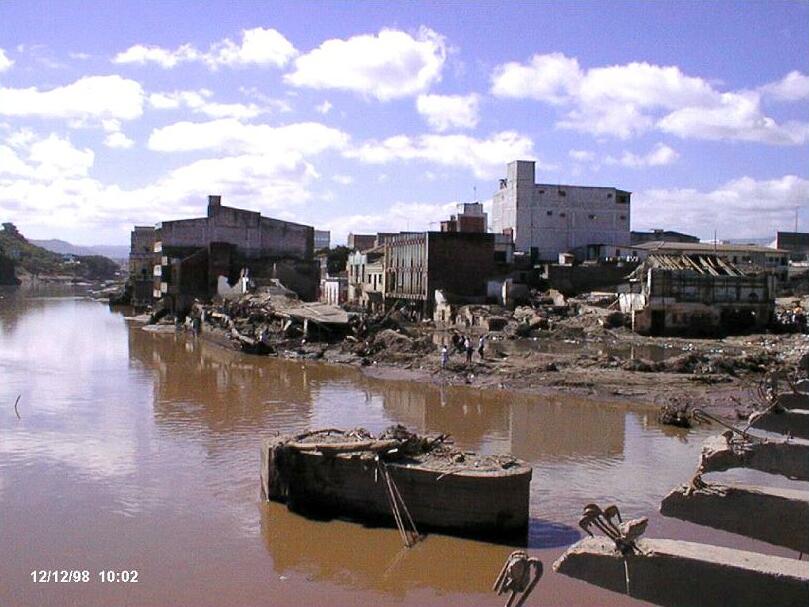

民主主義への移行プロセスは、汚職、経済格差、そして軍部の政治介入といった多くの課題に直面した。1990年代に入っても、政治的不安定は続き、国民生活は困窮を極めた。このような状況下で、1998年10月、カテゴリー5の巨大ハリケーン・ミッチがホンジュラスを直撃し、未曾有の被害をもたらした。当時のカルロス・ロベルト・フローレス大統領は、国の発展が50年後退したと述べた。ハリケーン・ミッチは、国土の約70%の農作物を壊滅させ、橋や二次道路を含む交通インフラの70~80%を破壊した。ホンジュラス全土で33,000戸の家屋が全壊し、さらに50,000戸が損壊した。約5,000人が死亡し、12,000人以上が負傷した。総損失額は30.00 億 USDと推定された。

この大災害は、ただでさえ脆弱だったホンジュラスの経済社会基盤に壊滅的な打撃を与え、貧困と格差を一層深刻化させた。復興には国際社会からの大規模な支援が必要とされたが、その過程でも汚職や非効率性が問題となり、被災者の生活再建は遅々として進まなかった。ハリケーン・ミッチの経験は、ホンジュラス社会における自然災害への脆弱性と、それに対応するための国家能力の欠如を浮き彫りにした。

3.7. 21世紀

2000年代に入っても、ホンジュラスは政治的・社会経済的な不安定さに直面し続けた。民主主義定着の努力は続けられたものの、汚職、貧困、犯罪といった構造的な問題が根強く残った。

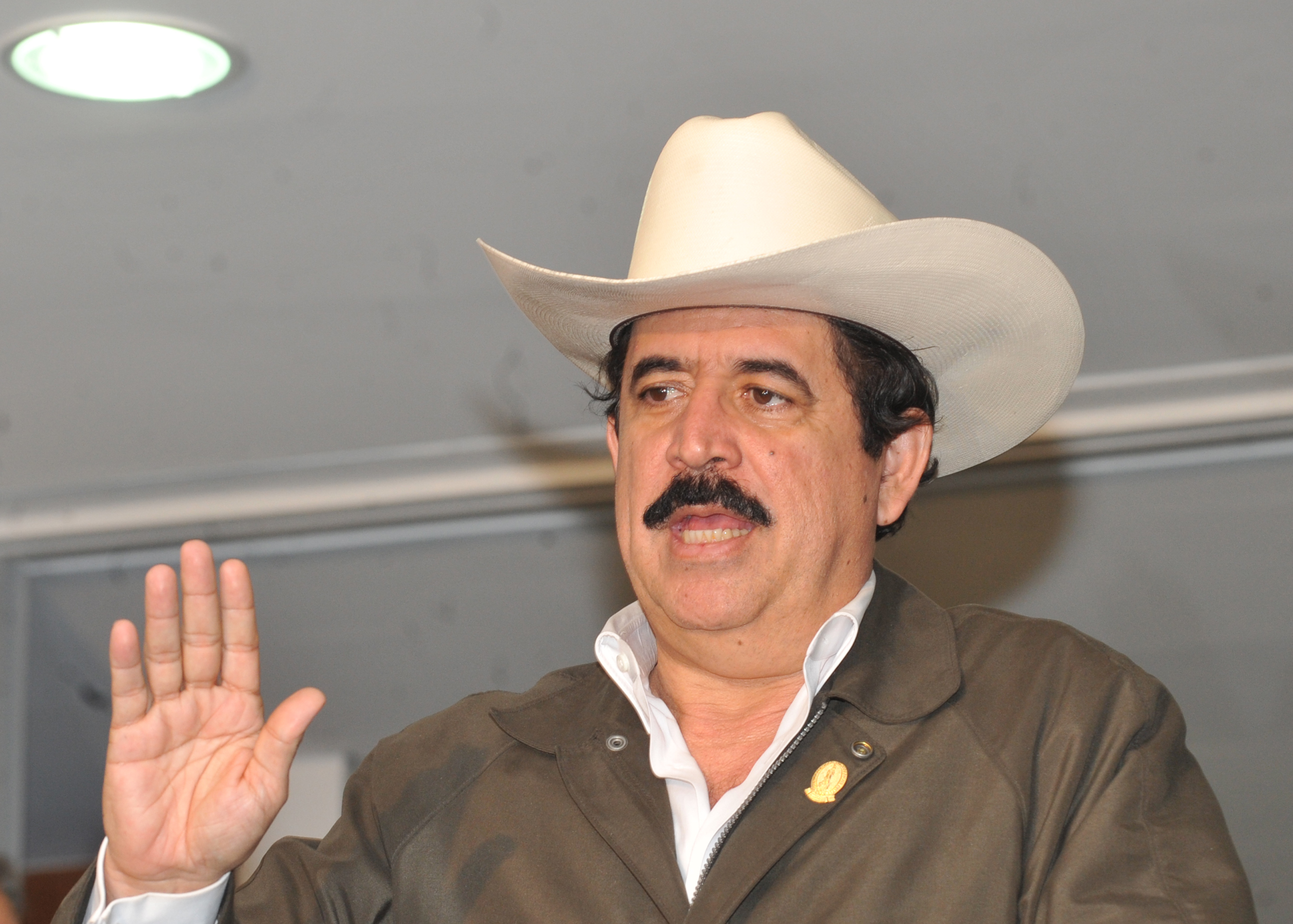

2007年、マヌエル・セラヤ大統領とアメリカ合衆国のジョージ・W・ブッシュ大統領は、ホンジュラス東部のモスキート地方で増大する麻薬カルテル対策として、米軍特殊部隊を活用したアメリカの支援について協議を開始した。これは、中央アメリカにおける米軍の継続的なプレゼンスの新たな足がかりとなった。

セラヤ政権下で、ホンジュラスは2008年に米州ボリバル同盟(ALBA)に加盟したが、2009年のクーデター後に2010年に脱退した。

2009年6月28日、セラヤ大統領が憲法改正による大統領再選を目指す国民投票を強行しようとしたことに対し、軍部が反発しクーデターが発生した。セラヤ大統領は軍によって拘束され、国外(コスタリカ)へ追放された。このクーデターは国際社会から広範な非難を浴び、米州機構(OAS)はホンジュラスの加盟資格を停止した。国会は同日、国会議長であったロベルト・ミチェレッティを暫定大統領に指名した。この政変は、ホンジュラスにおける民主主義の後退を象徴する出来事となり、国内の政治的対立を激化させ、社会不安を増大させた。国際社会の圧力と国内の和解努力により、2009年11月に大統領選挙が実施され、国民党のポルフィリオ・ロボが当選、2010年1月に就任した。しかし、クーデターの影響はその後も長く尾を引き、政治的信頼の回復は困難を極めた。真実和解委員会は、セラヤの追放はクーデターであり違法であったと結論付けた。

2014年に就任したフアン・オルランド・エルナンデス大統領は、2017年の大統領選挙で再選を目指したが、選挙結果をめぐり不正疑惑が浮上し、大規模な抗議デモと社会不安が発生した。エルナンデス大統領は最終的に再選されたが、彼の政権は汚職疑惑や麻薬取引への関与疑惑が絶えず、国民の不満は高まった。

2021年11月28日の大統領選挙では、元大統領マヌエル・セラヤの妻であり、左派の自由再建党(Libre)候補であったシオマラ・カストロが53%の票を獲得し、ホンジュラス初の女性大統領に当選した。これにより、12年間続いた国民党の右派政権に終止符が打たれた。カストロ大統領は2022年1月27日に就任し、貧困削減、汚職撲滅、人権擁護などを公約に掲げているが、長年にわたる構造的な問題の解決は容易ではない。

2022年4月、2014年から2022年1月まで2期務めた元大統領フアン・オルランド・エルナンデスは、麻薬密売とマネーロンダリングの容疑でアメリカ合衆国に引き渡された。エルナンデスは容疑を否認している。

21世紀に入っても、ホンジュラスは依然として高い貧困率、深刻な経済格差、世界最悪レベルの犯罪率、そして脆弱な民主主義制度といった多くの課題を抱えている。

4. 地理

ホンジュラスは中央アメリカ地峡に位置し、北はカリブ海、南は太平洋のフォンセカ湾に面している。国土の大部分は山がちで、海岸沿いに狭い平野が広がっている。北東部には広大で未開発の低地熱帯雨林「ラ・モスキティア」が広がり、北西部には人口が集中する低地のスラ渓谷がある。ラ・モスキティア地方には、ニカラグアとの国境をなすココ川が流れるリオ・プラタノ生物圏保護区があり、ユネスコの世界遺産に登録されている。

国土の沖合、北海岸にはバイーア諸島(ロアタン島、ウティラ島、グアナハ島など)とスワン諸島が存在する。スワン諸島の北方130 kmから150 kmに位置するミステリオサ堆とロサリオ堆は、ホンジュラスの排他的経済水域(EEZ)内に含まれる。

ホンジュラスの天然資源には、木材、金、銀、銅、鉛、亜鉛、鉄鉱石、アンチモン、石炭、魚介類、エビ、水力などがある。

4.1. 気候

ホンジュラスの気候は、低地では熱帯性、山岳地帯では温帯性と変化に富んでいる。太平洋岸はカリブ海岸よりも概して乾燥している。

カリブ海岸沿いの低地は年間を通じて高温多湿で、貿易風の影響を受けて降水量が多い。特に5月から11月にかけては雨季となり、しばしばハリケーンの襲来に見舞われる。内陸の山岳地帯は標高が高くなるにつれて気温が下がり、比較的過ごしやすい気候となる。首都テグシガルパ(標高約1000m)では、年間を通じて温暖な気候であるが、乾季(12月から4月)と雨季がある。太平洋岸のフォンセカ湾周辺は、カリブ海岸よりも雨季と乾季の区別が明瞭で、気温も高い傾向にある。

このような気候条件は、ホンジュラスの農業に大きな影響を与えている。カリブ海岸の低地ではバナナやアブラヤシなどの熱帯作物が栽培され、内陸の高原地帯ではコーヒーが主要な換金作物となっている。しかし、ハリケーンや干ばつなどの気象災害は、農業生産に深刻な打撃を与え、国民生活を脅かす要因ともなっている。

4.2. 生物多様性と環境問題

ホンジュラスは、その多様な地理的条件から豊かな生物多様性を誇り、メソアメリカ生物多様性ホットスポットの一部を構成している。国内には6,000種以上の維管束植物が生息し、そのうち630種(これまでに記載されたもの)はランである。また、約250種の爬虫類と両生類、700種以上の鳥類、そして110種の哺乳類(うち半数はコウモリ)が確認されている。

北東部のラ・モスキティア地方に広がるリオ・プラタノ生物圏保護区は、広大な低地熱帯雨林であり、多種多様な動植物の生息地となっている。この保護区は1982年にユネスコの世界遺産に登録された。ホンジュラスには熱帯雨林、雲霧林(標高3,000メートル近くに達することもある)、マングローブ林、サバナ、そして松やオークの木々が生い茂る山脈、さらにメソアメリカ堡礁システムが存在する。バイーア諸島では、ハンドウイルカ、オニイトマキエイ、ブダイ、ナンヨウハギの群れ、ジンベエザメなどが見られる。

しかし、この豊かな自然環境は深刻な脅威に晒されている。オランチョ県では森林伐採が横行し、農地開墾のための森林伐採は、大部分が未開発のラ・モスキティア地域で広く行われており、土地の劣化や土壌侵食を引き起こしている。2019年の森林景観健全度指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアは4.48/10で、世界172カ国中126位であった。

また、鉱業活動による環境汚染も深刻な問題である。ホンジュラス最大の淡水源であるヨホア湖は、鉱業活動から排出される重金属によって汚染されている。一部の河川や小川も鉱業によって汚染されている。これらの環境問題は、生物多様性の損失だけでなく、地域住民の生活や健康にも悪影響を及ぼしており、持続可能な開発と環境保全の両立が喫緊の課題となっている。

5. 政治

ホンジュラスは、大統領を国家元首および行政府の長とする立憲共和制国家である。行政権、立法権、司法権の三権分立を基本とするが、歴史的に行政府、特に大統領への権力集中が見られ、また軍部の政治介入も度々発生してきた。近年の政治は、民主主義制度の脆弱性、汚職の蔓延、そして社会不安を背景とした政治的混乱が特徴である。

5.1. 政治文化と近年の動向

ホンジュラスの政治文化は、歴史的に不安定であり、頻繁な政変、軍事クーデター、そして根深い汚職問題に特徴づけられる。1963年には民主的に選出されたラモン・ビジェダ・モラレス大統領が軍事クーデターによって失脚し、その後1981年にロベルト・スアソ・コルドバが大統領に選出されるまで、一連の権威主義的な軍事政権が続いた。

伝統的に、政治は保守系のホンジュラス国民党(PNH)と自由主義系のホンジュラス自由党(PLH)の二大政党によって支配されてきた。しかし、2009年にマヌエル・セラヤ大統領が軍事クーデターで追放され、ロベルト・ミチェレッティがその地位に就いた事件は、この二大政党制に大きな変化をもたらし、新たな政治勢力の台頭を促した。

2012年後半にラジオ・プログレソ&ERIC-SJがイエズス会系の中央アメリカ大学と協力して1540人を対象に行った調査では、回答者の60%が警察の犯罪関与を信じ、45%が最高裁判所を「全く信頼していない」と回答し、72%が2012年11月の予備選挙で不正があったと考えていた。また、56%が2013年の大統領選挙、議会選挙、地方選挙が不正に行われると予想していた。

2014年1月27日にフアン・オルランド・エルナンデスが大統領に就任。憲法改正により再選が可能となり、2017年の総選挙では、現職のエルナンデス大統領と主な対立候補であるテレビタレントのサルバドール・ナスララのどちらが勝利したかについて不確実性が残る僅差の選挙となった。この選挙結果をめぐる論争は、抗議デモや暴力を引き起こした。2017年12月、部分的な再集計の後、エルナンデスが選挙の勝者と宣言された。2018年1月、エルナンデスは2期目の大統領に就任した。

2022年1月27日、マヌエル・セラヤ元大統領の妻であり、左派の自由と再建党(Libre)の党首であるシオマラ・カストロがエルナンデス大統領の後任として就任し、ホンジュラス初の女性大統領となった。カストロ政権は、長年の国民党政権下で深刻化した汚職、貧困、人権侵害といった問題の解決を公約に掲げているが、依然として多くの政治的・経済的課題に直面している。クーデター以降の政治的混乱は、民主主義制度の脆弱性を露呈させ、国民の政治不信を増大させた。汚職は依然として深刻な問題であり、司法制度の改革や透明性の確保が急務とされている。

5.2. 人権状況

ホンジュラスにおける人権状況は依然として深刻であり、多くの課題を抱えている。長年にわたる政治的不安定、汚職、高い犯罪率、そして司法制度の脆弱性が、人権侵害の温床となっている。

報道の自由は制限されており、ジャーナリストに対する脅迫、暴力、殺害事件が後を絶たない。特に、麻薬取引、汚職、人権侵害といったデリケートな問題を報じるジャーナリストは大きな危険に晒されている。これにより、自己検閲が広がり、国民が正確な情報を得る権利が脅かされている。

司法の独立性も十分に確保されておらず、政治的影響力や汚職によって司法判断が歪められるケースが指摘されている。犯罪の訴追率は低く、特に権力者や富裕層が関与する事件では、不処罰(インプニダ)が常態化しているとの批判がある。

性的マイノリティ(LGBTQ+)に対する差別や暴力は深刻な問題である。同性婚は法的に認められておらず、トランスジェンダーの人々に対する暴力事件も多発しているが、これらの事件の多くは適切に捜査されず、加害者が処罰されることは稀である。

先住民の権利も十分に保護されていない。土地の権利をめぐる紛争が頻発し、先住民の指導者や活動家が脅迫されたり、殺害されたりする事件が起きている。大規模な開発プロジェクトが、先住民コミュニティの同意なしに進められ、彼らの生活環境や文化を破壊するケースも報告されている。

女性に対する暴力は、家庭内暴力、性的暴力、そしてフェミサイド(女性殺害)に至るまで、依然として蔓延している。これらの暴力の背景には、伝統的なマチスモ文化やジェンダー不平等が存在する。被害者が司法的な救済を求めることは困難であり、多くの場合、加害者は処罰されない。

政治的迫害も懸念されており、政府に批判的な活動家、人権擁護家、労働組合の指導者などが、脅迫、不当な逮捕・拘禁、さらには超法規的殺害の対象となることがある。特に2009年のクーデター以降、政治的対立が激化し、人権状況はさらに悪化したと指摘されている。

これらの人権問題に対し、国内外の人権団体が改善を求めているが、政府の取り組みは十分とは言えず、多くの課題が残されたままである。

6. 対外関係

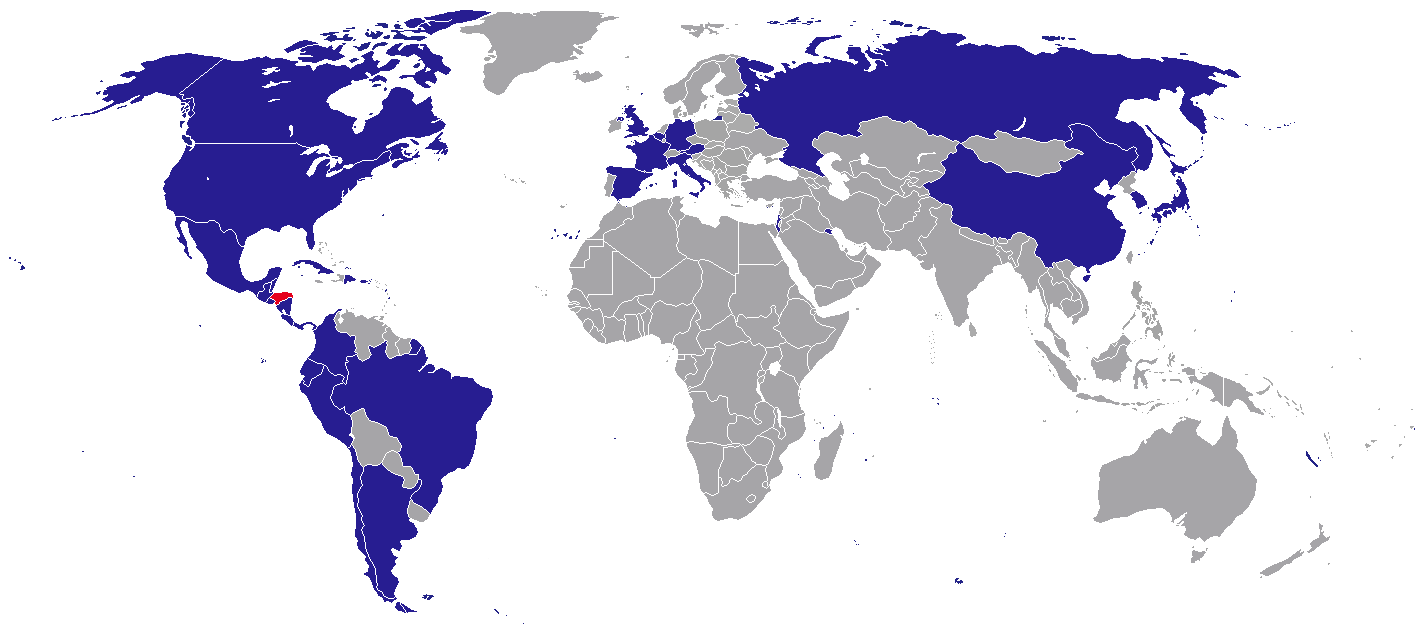

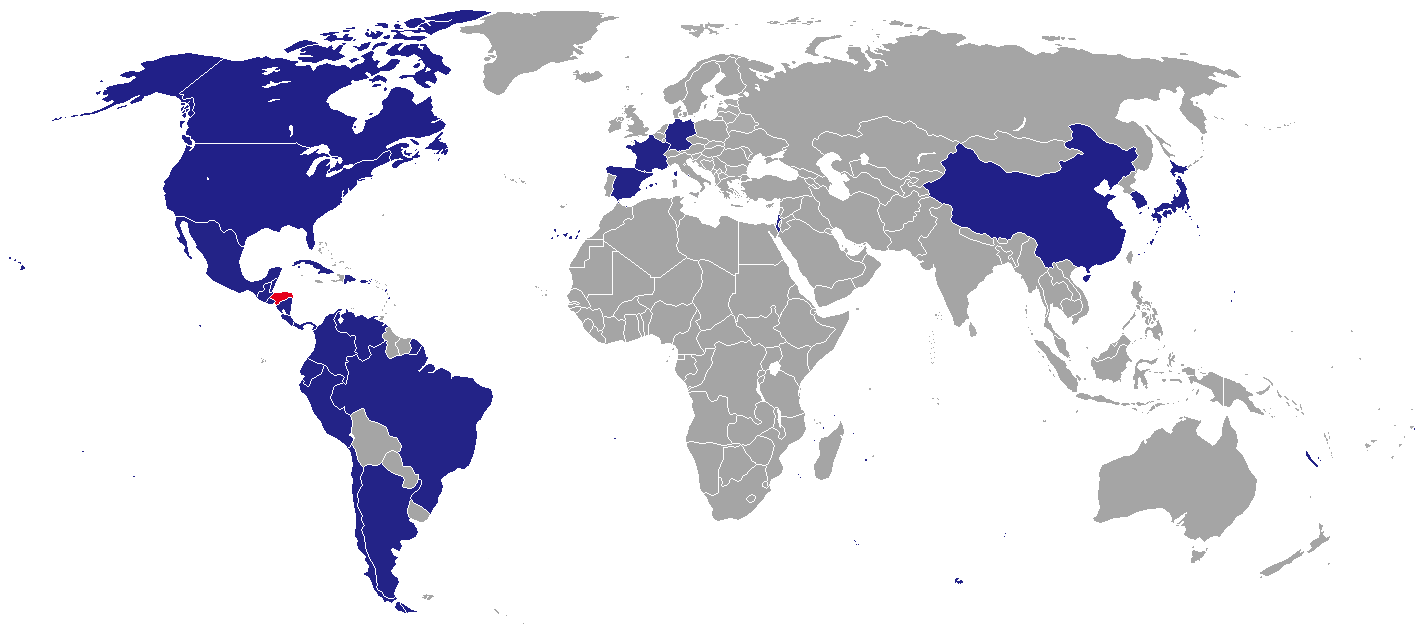

ホンジュラスの外交政策は、伝統的に近隣の中央アメリカ諸国との関係、および地域大国であるアメリカ合衆国との関係を軸に展開されてきた。地理的に重要な位置にあるため、地域の安定と紛争に深く関わってきた歴史を持つ。

近隣諸国であるグアテマラ、エルサルバドル、ニカラグアとは、国境問題や移民問題、経済協力などを巡り、協力と緊張の関係が続いてきた。特にエルサルバドルとは1969年に「サッカー戦争」を経験し、国境問題は長らく両国関係の懸案事項であったが、国際司法裁判所の裁定などを経て解決に向かっている。ニカラグアとも、2000年から2001年初頭にかけて大西洋岸の境界線をめぐり緊張関係にあり、ニカラグアはこの紛争を理由にホンジュラス製品に対して35%の関税を課した。

アメリカ合衆国との関係は、歴史的に非常に密接であり、経済的・政治的に大きな影響を受けてきた。20世紀初頭の「バナナ共和国」時代にはアメリカの果物会社が国内経済を支配し、冷戦期にはアメリカの反共政策の拠点として利用された。現在もアメリカはホンジュラスにとって最大の貿易相手国であり、経済援助や軍事協力も行われている。アメリカはホンジュラスの基地に小規模な軍事プレゼンスを維持しており、両国は共同で平和維持、麻薬対策、人道支援、災害救援などの演習を行っている。しかし、アメリカの内政干渉や、ホンジュラス国内の人権問題に対するアメリカの姿勢は、しばしば批判の対象となってきた。

2009年のマヌエル・セラヤ大統領追放クーデターの際には、国際社会の多くがクーデターを非難し、セラヤ政権の回復を求めた。米州機構(OAS)はホンジュラスの加盟資格を停止し、メキシコを含むいくつかのラテンアメリカ諸国は一時的に外交関係を断絶した。アメリカ政府は当初、クーデターを非難しセラヤの復権を支持したが、ヒラリー・クリントン国務長官(当時)は、元駐ホンジュラス大使でイラン・コントラ事件に関与したジョン・ネグロポンテの助言を受け、明確な支持表明を控えた。セラヤ大統領はウゴ・チャベス大統領(当時ベネズエラ)が主導する米州ボリバル同盟(ALBA)に関心を示し、2008年に実際に加盟したが、クーデター後の政権はALBAから脱退した。

ホンジュラスは国際連合、世界貿易機関(WTO)、中米議会(PARLACEN)、中米統合機構(SICA)、中米安全保障委員会(CASQ)のメンバーである。1995年から1996年にかけて、ホンジュラスは初めて国連安全保障理事会の非常任理事国を務めた。また、国際刑事裁判所の加盟国であり、米軍兵士の保護に関する二国間免責協定(ローマ規程第98条に基づく)を締結している。1992年の設立以来、小国フォーラム(FOSS)のメンバーでもある。

2023年3月、シオマラ・カストロ政権は長年外交関係を維持してきた中華民国(台湾)と断交し、中華人民共和国と国交を樹立した。これは、中国の中南米における影響力拡大を象徴する出来事として注目された。

6.1. 日本との関係

ホンジュラスと日本の外交関係は、1935年に初代駐ホンジュラス日本公使、堀義貴が着任したことにより正式に樹立された。第二次世界大戦中は国交が断絶したが、戦後1953年に外交関係が再開された。

経済面では、日本はホンジュラスに対して政府開発援助(ODA)を通じた経済協力を長年にわたり行ってきた。主な協力分野は、インフラ整備(橋梁、道路、港湾など)、教育、保健医療、農業開発、防災など多岐にわたる。特に、1998年のハリケーン・ミッチによる甚大な被害からの復興支援において、日本は大きな役割を果たした。近年では、再生可能エネルギー導入支援や気候変動対策に関する協力も進められている。貿易関係は、日本の主要輸入品がコーヒー豆、メロン、エビなどで、主要輸出品が自動車、一般機械などである。

文化交流も行われており、日本の伝統文化やポップカルチャーがホンジュラスでも紹介されている。また、日本の大学へのホンジュラス人留学生の受け入れや、スポーツ(特に野球や武道)を通じた交流も見られる。

在留邦人数は多くはないが、主に首都テグシガルパやサン・ペドロ・スーラなどの都市部に居住し、商業、農業、技術指導などの分野で活動している。

両国関係は概ね良好であり、国際場裡における協力関係も維持されている。ホンジュラスは、日本の国際連合安全保障理事会常任理事国入りを支持する立場を表明している。

7. 軍事

ホンジュラス軍は、陸軍、海軍、空軍から構成される。2012年時点での総兵力は約52,225名(陸軍)、約16,500名(空軍)、約5,300名(海軍)とされ、中央アメリカ地域では比較的大きな軍事力を有していた。徴兵制は1995年に廃止され、志願兵制度が導入されている。

歴史的に、ホンジュラス軍は国内政治に大きな影響力を行使してきた。20世紀には数々の軍事クーデターが発生し、長期間にわたる軍事政権が敷かれた。民政移管後も、軍部は治安維持や国境警備に加え、麻薬密輸対策や自然災害時の救援活動など、国内で多様な役割を担っている。

1980年代の冷戦下では、アメリカ合衆国の支援を受け、隣国ニカラグアのサンディニスタ政権に対抗するコントラ反乱軍の拠点として機能し、軍備の近代化が進められた。この時期、軍内部には人権侵害に関与したとされる部隊(例:3-16大隊)も存在した。

2009年のマヌエル・セラヤ大統領追放クーデターでは、軍が中心的な役割を果たし、国際的な非難を浴びた。クーデター後、軍や治安部隊による人権侵害(恣意的拘束、強制失踪、超法規的処刑など)が多数報告された。

近年では、国内の深刻な治安悪化(ギャング犯罪、麻薬組織の活動など)に対応するため、軍が警察業務を補助する形で国内の治安維持活動に投入されるケースが増えている。しかし、これに対しては、軍の国内治安活動への関与が人権侵害のリスクを高めるとの懸念も表明されている。

2017年、ホンジュラスは国連の核兵器禁止条約に署名した。

国防政策は、主に国境防衛、国内の治安維持、そして麻薬密輸対策に重点が置かれている。アメリカ合衆国とは緊密な軍事協力関係を維持しており、共同訓練や装備供与などが行われている。

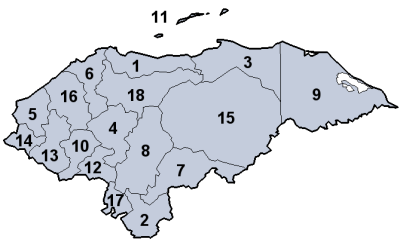

8. 行政区画

ホンジュラスは、18の県(departamentosデパルタメントススペイン語)に分けられる。首都テグシガルパは、フランシスコ・モラサン県の中央地区に位置する。各県はさらに合計298の市町村(municipiosムニシピオススペイン語)に細分化されている。

以下は18県の一覧である(画像内の番号に対応)。

# アトランティダ県

# チョルテカ県

# コロン県

# コマヤグア県

# コパン県

# コルテス県

# エル・パライソ県

# フランシスコ・モラサン県

# グラシアス・ア・ディオス県

# インティブカ県

# イスラス・デ・ラ・バイーア県(バイーア諸島県)

# ラ・パス県

# レンピーラ県

# オコテペケ県

# オランチョ県

# サンタ・バルバラ県

# バジェ県

# ヨロ県

2013年には、新たな行政区分として雇用経済開発区(Zonas de empleo y desarrollo económicoソナス・デ・エンプレオ・イ・デサローヨ・エコノミコスペイン語、略称ZEDE)が創設された。ZEDEは、独自の司法、経済、行政システムを持つ高度な自治権を有し、自由市場資本主義に基づいている。この制度は、外国からの投資誘致と経済発展を目的としているが、国家主権や労働者の権利、環境への影響などの観点から批判もある。

8.1. 主要都市

ホンジュラスの主要都市は、国の政治、経済、文化の中心として機能しているが、同時に急速な都市化に伴う様々な社会問題も抱えている。

- テグシガルパ (Tegucigalpaテグシガルパスペイン語): ホンジュラスの首都であり、フランシスコ・モラサン県に位置する。人口は約100万人(2013年国勢調査に基づく都市圏人口は約115万人)。国内最大の都市であり、政治・行政の中心地である。内陸の山岳地帯に位置し、標高は約1,000メートル。歴史的な建造物も残るが、近年の急速な人口増加により、スラムの拡大、交通渋滞、大気汚染、水不足、治安の悪化といった都市問題が深刻化している。

- サン・ペドロ・スーラ (San Pedro Sulaサン・ペドロ・スーラスペイン語): コルテス県に位置し、ホンジュラス第二の都市であり、経済・産業の中心地。「産業首都」(La Capital Industrialラ・カピタル・インドゥストリアルスペイン語)とも呼ばれる。人口は約60万人(2013年国勢調査に基づく都市圏人口は約72万人)。カリブ海沿岸の平野部に位置し、港湾都市プエルト・コルテスへのアクセスも良い。多くの製造業(特に繊維産業のマキラドーラ)や商業施設が集積している。しかし、高い失業率、貧困、そして世界で最も殺人発生率の高い都市の一つとして知られるほど治安が悪く、ギャング犯罪や麻薬取引に関連する暴力が深刻な社会問題となっている。

- ラ・セイバ (La Ceibaラ・セイバスペイン語): アトランティダ県の県都で、カリブ海に面する港湾都市。人口は約18万人(2013年)。バナナ輸出の拠点として発展し、現在も農業が盛んである。また、美しいビーチや豊かな自然環境を活かした観光業も重要であり、特に毎年5月に開催されるカーニバルは国内外から多くの観光客を集める。都市部ではインフラ整備の遅れや貧困問題が見られる。

- チョロマ (Cholomaチョロマスペイン語): コルテス県に位置し、サン・ペドロ・スーラに隣接する工業都市。人口は約16万人(2013年)。多くのマキラドーラ工場が進出し、急速に発展したが、それに伴い労働問題、住宅不足、治安問題なども抱えている。

これらの主要都市は、経済活動の拠点として国の発展に貢献する一方で、都市化に伴う貧困、格差、犯罪、環境問題といった課題に直面しており、持続可能な都市開発が求められている。

9. 経済

ホンジュラス経済は、伝統的に農業に大きく依存してきたが、近年は製造業(特にマキラドーラ)やサービス業(観光など)も成長を見せている。しかし、依然として高い貧困率、深刻な所得格差、高い失業率といった構造的な問題を抱え、自然災害や国際市況の変動にも脆弱である。経済発展は一部の都市部や富裕層に集中し、社会全体の生活水準向上には繋がっておらず、環境への負荷も懸念されている。

世界銀行はホンジュラスを低中所得国に分類している。一人当たりの所得は約600 USDであり、北米で最も低い国の一つである。2016年には人口の66%以上が貧困ライン以下で生活していた。近年の経済成長率は年平均7%と、ラテンアメリカで最も高い水準の一つであった(2010年時点)。それにもかかわらず、ホンジュラスは中央アメリカ諸国の中で最も開発が遅れている。2015年の人間開発指数(HDI)は0.625で188カ国中130位であり、中開発国に分類される。2022年、ホンジュラス国家統計局(INE)によると、人口の73%が貧困状態にあり、53%が極度の貧困状態にあった。この国はラテンアメリカで最も経済格差の大きい国の一つである。

通貨はホンジュラス・レンピラである。

9.1. 主要産業

ホンジュラスの経済は、いくつかの主要産業によって支えられているが、それぞれが課題を抱え、労働者の権利や環境への配慮も十分とは言えない状況にある。

- 農業: 伝統的にホンジュラス経済の基幹であり、GDPの約14%(2013年)を占める。主要な輸出品はコーヒーであり、輸出総額の約22%を占める(2013年)。かつてはバナナが最大の輸出品であったが、1998年のハリケーン・ミッチで壊滅的な被害を受けた後、生産量は回復しつつある。その他、アブラヤシ、メロン、エビの養殖なども重要な輸出品目である。しかし、農業は天候不順や国際価格の変動、病害虫の被害を受けやすく、小規模農家の多くは依然として貧困状態にある。また、大規模プランテーションにおける労働者の権利侵害や、農薬による環境汚染も問題となっている。

- マキラドーラ(保税加工区)産業: 1970年代後半から、主にサン・ペドロ・スーラやプエルト・コルテスなどの北部都市で発展した。衣類、電子部品などの組立て輸出が中心で、多くの雇用を創出し、外貨獲得に貢献している。しかし、労働条件は必ずしも良好ではなく、低賃金、長時間労働、劣悪な労働環境などが指摘されることがある。また、外国資本への依存度が高く、国際経済の変動に左右されやすいという脆弱性も持つ。

- 観光業: カリブ海の美しいビーチ(特にバイーア諸島)、マヤ文明のコパン遺跡、豊かな自然(リオ・プラタノ生物圏保護区など)を活かした観光業が成長している。エコツーリズムやクルーズ船の寄港も増加傾向にある。しかし、国内の治安悪化やインフラ整備の遅れが観光客誘致の障害となっている。また、観光開発が生態系や地域文化に与える負の影響も懸念されており、持続可能な観光のあり方が問われている。

- 鉱業: 金、銀、鉛、亜鉛などの鉱物資源が採掘されている。鉱業は外貨獲得に貢献する一方で、環境破壊(森林伐採、水質汚染、土壌汚染など)や、鉱山周辺の地域住民との対立を引き起こすことがある。特に、先住民の土地における鉱山開発では、住民の権利が十分に尊重されないケースも報告されている。

これらの主要産業の発展は、経済成長に一定の寄与をしているものの、その恩恵が広く国民に行き渡っているとは言えず、労働者の権利保護や環境保全との両立が大きな課題となっている。

9.2. 貧困と経済格差

ホンジュラスは、ラテンアメリカ地域において最も深刻な貧困と経済格差に直面している国の一つである。人口の大部分が貧困ライン以下の生活を強いられており、特に農村部や先住民コミュニティではその状況が顕著である。

2022年のホンジュラス国家統計局(INE)の報告によると、国民の73%が貧困状態にあり、そのうち53%は食料や基本的な生活必需品の確保も困難な極度の貧困状態にある。この数値は、近年の経済成長にもかかわらず、貧困問題が依然として改善されていないことを示している。所得格差も極めて大きく、富は一部の富裕層や都市部に集中しており、ジニ係数などの指標でも高い不平等度が示されている。

貧困と経済格差の歴史的・構造的原因としては、以下のような点が挙げられる。

- 長年にわたる政治的不安定と汚職の蔓延。

- 土地所有の不均衡と、小規模農家の脆弱な経済基盤。

- 教育や医療へのアクセスの格差。

- 外国資本による経済的搾取と、国内産業の未発達。

- ハリケーンなどの自然災害による度重なる被害。

- 2009年のクーデター以降の経済的・社会的混乱。

これらの要因が複合的に絡み合い、貧困の連鎖と格差の固定化を生み出している。貧困層は、劣悪な住環境、食糧不安、医療サービスの欠如、教育機会の剥奪といった困難に日常的に直面している。

政府や国際社会は、貧困削減に向けた様々な取り組みを行ってきた。1999年には貧困削減戦略(PRS)が導入され、社会支出の拡大や条件付き現金給付プログラム(家族支援プログラムなど)が実施された。世界食糧計画(WFP)などの国際機関も、食糧支援や学校給食プログラムを通じて栄養改善や食料安全保障に取り組んでいる。しかし、これらの努力は、汚職、政策の一貫性の欠如、マクロ経済改革の遅れなどにより、必ずしも十分な成果を上げていない。クーデター後の社会支出削減は、貧困問題をさらに悪化させた。

ホンジュラスの人間開発指数(HDI)は、不平等を考慮に入れると(IHDI)、0.625から0.443へと大幅に低下し、教育や所得における格差が特に大きいことを示している。貧困と経済格差は、社会不安、犯罪増加、国外への移民流出といった問題の根源となっており、国の持続的な発展を妨げる最大の課題の一つである。

9.3. 貿易

ホンジュラスの貿易は、伝統的に農産物や衣類などの軽工業製品の輸出と、工業製品や原材料の輸入に特徴づけられる。最大の貿易相手国はアメリカ合衆国であり、経済的に深く依存している。

主要な輸出品目としては、コーヒー、バナナ、衣類(主にマキラドーラで生産される)、エビ、アブラヤシ油、メロン、葉巻などが挙げられる。これらの一次産品や労働集約型製品は、国際価格の変動や自然災害の影響を受けやすく、貿易収支の不安定要因となっている。

主要な輸入品目としては、石油製品、機械類、化学製品、自動車、食料品などがある。国内の工業基盤が弱いため、多くの消費財や資本財を輸入に頼っている。

ホンジュラスは、2005年にアメリカ合衆国との間で中米自由貿易協定(CAFTA-DR)を締結した。この協定は、アメリカ市場へのアクセス拡大を通じて輸出増加や経済成長を促すことが期待された一方で、国内の小規模農家や中小企業が安価な輸入品との競争に晒されることへの懸念も表明された。CAFTA-DRがホンジュラス経済と社会に与えた影響については、肯定的な評価と批判的な評価の両方が存在する。輸出の増加が見られた分野もあるが、国内産業の競争力強化や格差是正には必ずしも繋がっていないとの指摘もある。

2005年12月、ホンジュラスの主要港であるプエルト・コルテスは、アメリカのコンテナ・セキュリティ・イニシアチブ(CSI)の対象港となった。さらに2006年には、アメリカ国土安全保障省とエネルギー省が、核物質や放射性物質を探知するためのスキャン装置を海外の主要港に配備するセキュア・フレート・イニシアチブ(SFI)の第一段階を発表し、プエルト・コルテスもその対象港の一つとなった。これにより、アメリカ向けのコンテナは、出港前に放射線やその他のリスク要因について検査されるようになった。

貿易政策においては、輸出の多角化、国内産業の競争力強化、そして貿易協定の恩恵をより広範な国民が享受できるような国内体制の整備が課題となっている。

9.4. 交通・エネルギー基盤

ホンジュラスの経済社会発展において、交通インフラとエネルギー供給の安定は不可欠な要素であるが、多くの課題を抱えている。

交通インフラ

- 道路網: 国内の道路総延長は約1.36 万 km(うち舗装路は一部)であるが、多くは整備状態が悪く、特に地方では未舗装路が多い。雨季には土砂崩れや洪水によって寸断されることも頻繁にあり、物流や住民の移動に支障をきたしている。幹線道路の整備や維持管理、地方へのアクセス改善が喫緊の課題である。鉄道は総延長約699 km存在するが、主に北部のバナナプランテーション地域で貨物輸送に利用される程度で、旅客輸送の役割は限定的である。

- 港湾: カリブ海側のプエルト・コルテスが国内最大の港であり、中米地域でも有数のコンテナ取扱量を誇る。その他、ラ・セイバ、トルヒーヨなどの港がある。太平洋側にはフォンセカ湾に面したサン・ロレンソ港がある。港湾施設の近代化と効率化、内陸部とのアクセス改善が求められている。

- 空港: 国内には合計112の空港(うち舗装滑走路を持つのは12空港)がある。主要な国際空港は、首都テグシガルパ近郊のトンコンティン国際空港と、サン・ペドロ・スーラ近郊のラモン・ビジェダ・モラレス国際空港である。トンコンティン国際空港は、立地条件の悪さから世界で最も危険な空港の一つとされることがあり、新空港の建設が長年の課題であった。近年、コマヤグアに新国際空港(パルメロラ国際空港)が開港し、テグシガルパの国際線機能の多くが移転した。

公共事業・運輸・住宅省(SOPRTRAVI)が運輸部門の政策を担当している。

エネルギー基盤

- 電力供給: 電力供給は、国営の電力公社ENEE(Empresa Nacional de Energía Eléctricaエンプレサ・ナシオナル・デ・エネルヒア・エレクトリカスペイン語)が発電・送配電の大部分を担っているが、慢性的な財政難と非効率な運営が問題となっている。電力供給の約半分は民間企業による。主な電源は水力発電であり、天候による出力変動のリスクがある。近年は、石油火力発電への依存度が高まっているが、燃料価格の高騰が電力コストを押し上げている。電力料金の未払い、盗電を含む送電ロスも深刻である。

- 再生可能エネルギー: 水力以外の再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱など)の開発も進められているが、まだ規模は小さい。政府は再生可能エネルギーの導入目標を掲げている。

- エネルギー政策の課題:

- 財政的に健全な電力会社や外部ドナーからの譲許的資金なしでの発電・送電への投資資金調達。

- 社会不安なしでの料金調整、滞納削減、電力盗難を含む損失削減。

- 環境への懸念と政府目標(2つの大規模な新しいダムと関連する水力発電所)の調和。

- 農村地域への電力アクセスの改善。

交通・エネルギーインフラの整備と安定供給は、産業振興、国民生活の向上、そして貧困削減に不可欠であり、政府にとって優先度の高い政策課題である。

10. 社会

ホンジュラス社会は、多様な民族構成、急速な都市化、深刻な貧富の差、そして世界で最も高いレベルにある犯罪率といった特徴を持つ。教育や保健医療の普及は進んでいるものの、依然として多くの課題を抱えており、国民の生活水準の向上は遅れている。

10.1. 人口

2023年時点でのホンジュラスの推定人口は約1,000万人である。2010年のデータでは、人口構成は年少人口(15歳未満)が36.8%、生産年齢人口(15歳~65歳)が58.9%、老年人口(65歳以上)が4.3%となっており、比較的若い人口構成を示している。

人口増加率は緩やかに低下しているものの、依然として高い水準にある。都市部への人口集中が進んでおり、首都テグシガルパやサン・ペドロ・スーラなどの主要都市では、スラムの拡大、インフラ不足、環境悪化といった問題が深刻化している。一方、農村部では過疎化や貧困が問題となっている。

1975年以降、経済的困難や政治的不安を背景に、国外への移民流出が加速している。主な移住先はアメリカ合衆国であり、2012年のアメリカ国務省の推定では、80万人から100万人のホンジュラス人がアメリカに居住しており、これはホンジュラスの総人口の約15%に相当する。不法滞在者も多いため、正確な数は把握されていない。アメリカの2010年の国勢調査では、617,392人がホンジュラス系と回答しており、2000年の217,569人から大幅に増加している。この移民送金は、ホンジュラス経済にとって重要な外貨収入源となっているが、同時に国内の労働力不足や家族離散といった問題も引き起こしている。

10.2. 民族

ホンジュラスの民族構成は、2017年の推計でメスティーソ(ヨーロッパ系とアメリカ先住民の混血)が90%と大多数を占めている。その他、アメリカ先住民が7%、アフリカ系(黒人)が2%、ヨーロッパ系(白人)が1%となっている。

1927年のホンジュラスの国勢調査では人種データは提供されなかったが、1930年には白人、インディオ、ニグロ、黄色人種、メスティーソの5つの分類が作成された。このシステムは1935年と1940年の国勢調査でも使用された。メスティーソは、白人、アメリカ先住民、ニグロ、黄色人種のカテゴリーに明確に当てはまらない個人、または白人とアメリカ先住民の混血の子孫を指すために使用された。

ホンジュラス政府によって公認されている先住民族およびアフリカ系のグループは9つ存在する。アメリカ先住民の中ではレンカ族が最も多く、次いでミスキート族、チョルティ族、トルパン族(ヒカケ族)、ペチ族(パヤ族)、スモ族(タワカ族)などがいる。約5万人のレンカ族が西部および西内陸部に居住し、他の小規模な先住民族グループは国中に点在している。これらの先住民族は、独自の言語や文化を保持しているが、多くは貧困、差別、土地問題、医療や教育へのアクセス不足といった社会経済的課題に直面している。

アフリカ系の住民の多くはラディーノであり、文化的にはラテン系である。非ラディーノのグループには、ガリフナ族(セントビンセント島から追放されたアフリカ人と先住民カリブ族の混血の子孫)、ミスキート族、バイーア諸島のクレオール人(17世紀初頭から1850年までバイーア諸島を統治していた大英帝国からの解放奴隷の子孫)などがいる。ガリフナ族とミスキート族は人種的に非常に多様であるが、ガリフナ族は黒人と見なされ、ミスキート族は先住民と見なされることが多い。これは主に文化的な違いを反映しており、ガリフナ族は元のアフリカ文化の多くを保持している。

また、少数ながらパレスチナ系やレバノン系のアラブ系ホンジュラス人も存在する。彼らはオスマン帝国時代に移住してきたため、「トゥルコス」(トルコ人)と呼ばれることがある。彼らは独自の文化を維持し、経済的に成功している者も多い。

10.3. 言語

ホンジュラスの公用語はスペイン語であり、国民のほぼ全員によって話されている。スペイン語以外にも、いくつかの先住民言語が一部の小規模コミュニティで話されている。また、ホンジュラス手話やバイーア諸島クレオール英語なども一部で使用されている。

主要な先住民言語とその話者数は以下の通りである(話者数はおおよその推定)。

- ガリフナ語(アラワク語族):ホンジュラス国内に約10万人の話者(単一言語話者を含む)

- ミスキート語(ミスルマパン語族):ホンジュラス国内に約29,000人の話者

- マヤンナ語(スモ語)(ミスルマパン語族):ホンジュラス国内の話者は1,000人未満(ニカラグアにはより多くの話者がいる)

- ペチ語(パヤ語)(チブチャ語族):話者は1,000人未満

- トル語(ヒカケ語)(ヒカケ語族):話者は500人未満

- チョルティ語(マヤ語族):話者は50人未満

レンカ語は、20世紀に流暢な母語話者を失ったが、現在、約10万人のレンカ族の間で復興活動が行われている。

移民によってもたらされた言語としては、アラビア語(約42,000人)、アルメニア語(約1,300人)、トルコ語(約900人)、広東語(約1,000人)などがある。

10.4. 宗教

ホンジュラス国民の大多数は名目上カトリック教徒であり、これが主要な宗教と見なされている。しかし、カトリック教会の教会員数は減少傾向にあり、一方でプロテスタント諸派の教会員数は増加している。

2008年の国際宗教自由報告書によると、CIDギャラップ社の世論調査では、人口の51.4%がカトリック、36.2%が福音派プロテスタント、1.3%がイスラム教、仏教、ユダヤ教、ラスタファリアニズムなどその他の宗教、11.1%が無宗教または無回答であった。8%が無神論者または不可知論者であると報告されている。慣習的なカトリック教会の集計や会員数の推定では、カトリック教徒は81%とされている(185以上の小教区の司祭が毎年小教区の司牧報告書を提出する必要がある)。

CIAファクトブックでは、ホンジュラスの宗教構成をカトリック97%、プロテスタント3%としている。これらの統計のばらつきは、調査方法や「教会員」の定義の違いによるものと考えられる。

実際には、カトリック教会が依然として唯一公認された「教会」である一方、聖公会、長老派、メソジスト派、セブンスデー・アドベンチスト教会、ルーテル教会、末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教)、ペンテコステ派などのプロテスタント諸派も活発に活動しており、プロテスタントの神学校も存在する。カトリック教会も、学校、病院、司牧施設(独自の医科大学を含む)の運営を通じて社会に貢献している。カトリックのオスカル・アンドレス・ロドリゲス・マラディアガ枢機卿は、政府、他教会、そして自身の教会内でも非常に人気がある。

仏教、ユダヤ教、イスラム教、バハーイー教、ラスタファリ運動、そして先住民の伝統宗教の実践者も存在する。

10.5. 教育

ホンジュラスにおける教育制度は、初等教育、中等教育、高等教育から構成されている。識字率は約83.6%(2015年推定)、小学校の純就学率は2004年時点で94%であったが、修了率は2014年時点で90.7%と、依然として課題が残る。

教育における最大の課題の一つは、都市部と農村部、また貧富の差による教育格差である。農村部や貧困家庭の子どもたちは、経済的な理由や学校へのアクセスの困難さから、十分な教育を受けられないことが多い。また、教育の質に関しても、教員の不足や質の低さ、教材の不備などが指摘されている。

高等教育機関としては、1847年に設立されたホンジュラス国立自治大学(UNAH)が国内最大の大学であり、主要都市にキャンパスを有している。その他にも、私立大学や専門学校が多数存在する。ホンジュラスには、スペイン語と英語のバイリンガルスクールや、スペイン語に加えて英語、アラビア語、ドイツ語などを教えるトリリンガルスクールも存在する。

政府は教育改革を進めており、就学率の向上、教育の質の改善、教育格差の是正などを目標に掲げている。しかし、財政的制約や社会経済的な要因から、改革の進展は緩やかである。2024年のグローバル・イノベーション・インデックスでは114位にランクされた。

10.6. 保健医療

ホンジュラスの保健医療システムは、公的部門と民間部門から構成されるが、多くの課題を抱えている。国民全体の健康水準は依然として低く、特に貧困層や農村部では医療サービスへのアクセスが著しく制限されている。

主要な健康指標を見ると、平均寿命は男性70.9歳、女性75.9歳(2015年)であり、乳児死亡率は出生1,000人あたり16.7人(2017年推定)である。これらの数値は、ラテンアメリカ・カリブ海地域の平均と比較して依然として改善の余地が大きい。

公衆衛生上の課題としては、依然として高い感染症(デング熱、マラリア、結核など)の罹患率、栄養失調(特に子供たち)、そして生活習慣病の増加が挙げられる。また、安全な水へのアクセスや衛生環境の未整備も、感染症拡大のリスクを高めている。

医療サービスの提供体制は、都市部と農村部で大きな格差がある。都市部には比較的近代的な病院や診療所が存在するが、農村部では医療施設や医療従事者が不足しており、住民は基本的な医療サービスさえ十分に受けられない状況にある。公的医療機関は財政難や医薬品不足に悩まされており、医療の質も十分とは言えない。民間医療は高額であるため、利用できるのは一部の富裕層に限られている。

政府は保健政策を通じて、医療アクセスの改善、母子保健の向上、感染症対策などを進めようとしているが、財政的制約、人材不足、そして政治的不安定などが、これらの取り組みの障害となっている。国際機関やNGOによる支援も行われているが、国民全体の健康水準を向上させるためには、より包括的かつ持続的な対策が必要とされている。

10.7. ジェンダーと社会問題

ホンジュラス社会におけるジェンダーの役割は、伝統的な家父長制とマチスモ(男性優位主義)文化の影響を強く受けており、深刻な男女格差と女性に対する暴力が依然として大きな社会問題となっている。

2015年のジェンダー開発指数(GDI)は0.942で、女性の人間開発指数(HDI)が0.600、男性が0.637であった。出生時平均余命は男性70.9歳、女性75.9歳、期待就学年数は男性10.9年(平均6.1年)、女性11.6年(平均6.2年)と、これらの指標では大きな男女差は見られない。しかし、一人当たり国民総所得(GNI)は男性6254 USDに対し、女性はわずか2680 USDと著しい格差がある。ジェンダー不平等指数(GII)は0.461(2015年)で、159カ国中101位であり、特に経済活動への参加と政治的エンパワーメントにおいて男女差が大きい。国会議員の女性比率は25.8%(2015年)である。

女性に対する暴力は、家庭内暴力、性的暴力、そしてフェミサイド(女性殺害)に至るまで、依然として深刻なレベルで蔓延している。2005年から2013年にかけて、女性の暴力死は263.4%増加したという国連の報告もある。性的暴力やフェミサイド事件の不処罰率は2014年時点で95%と極めて高く、加害者が処罰されることは稀である。ギャングによる女性への性的暴力や人身売買、売春強要も問題となっている。1995年から1997年にかけて、ホンジュラスは家庭内暴力を公衆衛生問題かつ処罰可能な犯罪として認識したが、性的暴力被害者に対する医療機関の対応ガイドラインは他の中米諸国に比べて不十分であるとの指摘もある。

ホンジュラスの家族制度は、家族主義(個人の利益よりも家族の利益を優先する考え)とマチスモの影響を強く受けてきた。男性が家族の意思決定、特にリプロダクティブ・ヘルスに関する決定において主導権を握ることが伝統的に期待されてきた。しかし近年、フェミニスト運動やグローバルメディアへのアクセス増加に伴い、これらの伝統的な考え方への挑戦も見られる。女性の教育水準の向上、労働力参加の増加、都市への移住、晩婚化、避妊具の使用増加などが進んでいる。総出生率は1971年の7.4人から2001年には4.4人へと減少した。

児童性的虐待の有病率は7.8%で、報告の大部分は11歳未満の子供からのものであった。子供時代に性的虐待を経験した女性は、暴力的な関係に陥る可能性が2倍高いことがわかっている。

教育プログラム「Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT)」は、ジェンダー平等に焦点を当て、ジェンダー意識の向上とジェンダー平等への希求を高める試みとして注目されている。

ジェンダー平等の実現と女性に対する暴力の根絶は、ホンジュラス社会が直面する喫緊の課題であり、法制度の整備、意識改革、被害者支援体制の強化などが求められている。

10.8. 治安と犯罪

ホンジュラスの治安状況は極めて深刻であり、世界で最も殺人発生率が高い国の一つとして知られている。犯罪は蔓延しており、犯罪者は高度な不処罰の下で活動している。

特に、都市部のギャング(マラス)、主にMS-13(マラ・サルバトルチャ)と18番街ギャングによる暴力、麻薬取引に関連する犯罪が深刻な問題となっている。これらのギャングは、殺人、強盗、誘拐、恐喝、麻薬密売など様々な犯罪活動に関与し、地域住民の生活を脅かしている。ギャング間の抗争も頻発し、無関係の市民が巻き添えになるケースも後を絶たない。

殺人事件の発生率は、2012年には1日平均20件に達しピークを迎えた。ホンジュラス国立暴力犯罪研究所の公式統計によると、2015年の殺人発生率は人口10万人あたり60人であったが、多くの殺人事件は未解決のままである。近年、殺人発生率は若干の減少傾向にあるものの、依然として紛争地域並みの高い水準にある(2017年には人口10万人あたり42人、2018年には41人)。特に、サン・ペドロ・スーラや首都テグシガルパといった都市部では、殺人発生率が世界的に見ても極めて高い。

高速道路での襲撃や、警察の制服や装備を身に着けた犯罪者によって設置された検問所でのカージャックも頻繁に発生している。外国人に対する誘拐の報告は一般的ではないが、誘拐被害者の家族は報復を恐れて警察に届け出ずに身代金を支払うことが多いため、誘拐の件数は過少報告されている可能性がある。

ホンジュラスにおける暴力は、コロンビアでのプラン・コロンビア実施後、およびメキシコのフェリペ・カルデロン大統領(当時)が麻薬密売との戦争を宣言した後に増加した。ホンジュラスは、隣国のエルサルバドルやグアテマラと共に、世界で最も暴力的な地域の一つとして特徴づけられる「中央アメリカ北部三角地帯」を形成している。

この深刻な治安悪化は、多くのホンジュラス国民がより安全な生活を求めてアメリカ合衆国などへ移住する大きな要因となっている。近年、大規模な移民キャラバンが発生している背景にも、この治安問題が深く関わっている。

ただし、ロアタン島などのバイーア諸島では、本土と比較して犯罪率は低い。これは、2014年に政府と企業が観光客の安全を向上させるために講じた措置によるものとされている。

人口の少ないグラシアス・ア・ディオス県では、麻薬密売が横行し、警察のプレゼンスは希薄である。麻薬密売人やその他の犯罪組織によるアメリカ市民への脅威のため、アメリカ大使館はこの地域を通るアメリカ政府職員の移動を制限している。

政府は治安対策として、軍の国内治安活動への投入や、ギャング対策のための非常事態宣言などを発令しているが、根本的な解決には至っておらず、司法制度の改革、汚職の撲滅、貧困削減、教育機会の提供といった包括的なアプローチが不可欠である。

11. 文化

ホンジュラスの文化は、先住民文化、スペイン植民地時代のヨーロッパ文化、そしてカリブ海沿岸部におけるアフリカ系文化などが融合した、多様性に富んだものである。それぞれの地域や民族集団が独自の伝統、音楽、舞踊、食文化、信仰などを保持し、ホンジュラスの豊かな文化を形成している。

11.1. 芸術と文学

ホンジュラスで最も著名な画家は、素朴派のホセ・アントニオ・ベラスケスである。その他、カルロス・ガライやロケ・セラーヤなどが重要な画家として知られている。

文学においては、ルシラ・ガメロ・デ・メディナ、フロイラン・トゥルシオス、ラモン・アマヤ・アマドール、フアン・パブロ・スアソ・エウセダ、マルコ・アントニオ・ロサ、ロベルト・ソーサ、エドゥアルド・ベール、アマンダ・カストロ、ハビエル・アブリル・エスピノーサ、テオフィロ・トレホ、ロベルト・ケサーダなどがホンジュラスを代表する作家として挙げられる。

サン・ペドロ・スーラのホセ・フランシスコ・サイベ劇場は、サン・ペドロ・スーラ演劇サークル(Círculo Teatral Sampedrano)の本拠地となっている。

過去20年間で、ホンジュラスの映画産業は活況を呈している。2001年の映画「Anita la cazadora de insectos」の公開以来、ホンジュラスの制作レベルは向上し、メキシコ、コロンビア、アメリカなどの国々と共同制作する作品も多くなっている。最もよく知られているホンジュラス映画には、「El Xendra」、「Amor y Frijoles」、「Cafe con aroma a mi tierra」などがある。

11.2. 音楽と舞踊

ホンジュラスの音楽は多様であり、地域や民族によって様々なスタイルが存在する。最も代表的なのは、アフリカ系住民ガリフナ族の音楽であるプンタで、太鼓のリズムと独特の踊りが特徴的である。カリブ海沿岸部では、サルサ、メレンゲ、レゲエ、レゲトンなども広く聴かれている。一方、内陸の農村部ではメキシコのランチェーラ音楽も人気がある。

著名な音楽家としては、故ギジェルモ・アンダーソンやポラーチェなどが挙げられる。ギジェルモ・アンダーソンは、ホンジュラスのフォークロアやカリブ音楽の要素を取り入れた独自の音楽スタイルで国内外で高い評価を得た。バンダ・ブランカは、ホンジュラス国内外で広く知られた音楽グループである。

伝統舞踊も各地に伝承されており、民族衣装をまとって踊られる。祭りの際には、これらの伝統音楽や舞踊が披露され、地域の文化を彩っている。

11.3. 食文化

ホンジュラス料理は、先住民(特にレンカ族)の伝統、スペイン料理、カリブ海料理、アフリカ料理が融合したものである。ガリフナ族の料理も独自の特色を持つ。ココナッツとココナッツミルクは、甘い料理にも塩味の料理にもよく使われる。

代表的な料理としては、以下のようなものがある。

- バレアーダ (Baleadaバレアーダスペイン語): 小麦粉のトルティーヤに、フリホーレス(豆のペースト)、チーズ、クリームなどを挟んだ、ホンジュラスの国民食ともいえる料理。

- トルティーヤ (Tortillaトルティーヤスペイン語): トウモロコシの粉または小麦粉で作る薄焼きパンで、多くの料理の付け合わせとなる。

- タマル (Tamalタマルスペイン語): トウモロコシの粉の生地に肉や野菜などの具を詰め、バナナの葉などで包んで蒸した料理。

- カルネ・アサーダ (Carne asadaカルネ・アサーダスペイン語): 味付けして焼いた牛肉。

- フライドフィッシュ (Pescado fritoペスカード・フリートスペイン語): 特に海岸部で人気があり、タハーダス(揚げ調理用バナナ)やピクルスオニオン、ハラペーニョなどと共に供される。

- ソパ・デ・カラコル (Sopa de caracolソパ・デ・カラコルスペイン語): 巻貝のスープ。ココナッツミルクを使ったクリーミーな味わいが特徴。

- ソパ・デ・フリホーレス (Sopa de frijolesソパ・デ・フリホーレススペイン語): 豆のスープ。

- モンドンゴ・スープ (Sopa de mondongoソパ・デ・モンドンゴスペイン語): 牛の胃袋(トライプ)のスープ。

- モンテューカス (Montucasモンテューカススペイン語): トウモロコシのタマル。

- タパード (Tapadoタパードスペイン語): 魚介類や肉、野菜、調理用バナナなどをココナッツミルクで煮込んだシチュー。

その他、ローストミートとチスモル(トマト、玉ねぎ、コリアンダーなどのサルサ)、鶏肉と米とトウモロコシの料理なども人気がある。海岸部やバイーア諸島では、シーフードや一部の肉料理にココナッツミルクが使われる。スープ類には、調理用バナナ、ユカ(キャッサバ)、キャベツなどが加えられ、コーントルティーヤと共に供されることが多い。

ホンジュラスでは、パパイヤ、パイナップル、プラム、サポテ、パッションフルーツ、バナナなど、豊富なトロピカルフルーツも楽しむことができる。これらのフルーツは、熟していない緑色の状態でも様々な方法で調理される。飲み物としては、フレッシュジュース、コーヒー、そしてオルチャータ(米やナッツから作る甘い飲み物)などが一般的である。

11.4. メディア

ホンジュラスにおけるメディアは、新聞、テレビ、ラジオ、そして近年急速に普及が進むインターネットメディアから構成される。しかし、報道の自由に関しては多くの課題を抱えている。

主要な新聞としては、伝統的にLa Prensaラ・プレンサスペイン語、El Heraldoエル・エラルドスペイン語、La Tribunaラ・トリブナスペイン語、Diario Tiempoディアリオ・ティエムポスペイン語などが挙げられる。官報はLa Gacetaラ・ガセタスペイン語である。これらの新聞は、政治的立場や報道内容にそれぞれ特色がある。

テレビは、地上波放送が主要な情報源であり、いくつかの民間放送局が全国ネットワークを形成している。ケーブルテレビや衛星放送も普及しており、国内外の多様なチャンネルを視聴することができる。ラジオも依然として重要な情報媒体であり、特に地方部では地域密着型の放送局が住民にとって貴重な情報源となっている。

インターネットの普及率は向上しており、オンラインニュースサイトやソーシャルメディアが情報発信・受信の手段として重要性を増している。しかし、都市部と農村部でのアクセス格差は依然として存在する。

ホンジュラスのメディアは、少なくとも半数の家庭がテレビを1台以上所有している。公共テレビの役割は他の多くの国よりもはるかに小さい。

報道の自由に関しては、ホンジュラスは国際的に見ても厳しい状況にある。ジャーナリストに対する脅迫、暴力、殺害事件が後を絶たず、特に汚職、麻薬取引、人権侵害といったデリケートな問題を扱うジャーナリストは大きな危険に晒されている。これにより、自己検閲が広がり、国民が多様な情報を得る権利が制限されている。政府や強力な経済集団からの圧力も、報道の独立性を脅かす要因となっている。国際的なジャーナリスト保護団体は、ホンジュラスの報道の自由の状況について繰り返し懸念を表明している。

11.5. 祝祭と祝日

ホンジュラスでは、国民の祝日や宗教的・文化的な祭りが年間を通じて行われ、人々の生活に彩りを与えている。

- 独立記念日 (Día de la Independenciaディア・デ・ラ・インデペンデンシアスペイン語): 9月15日。スペインからの独立を祝う最も重要な国民の祝日の一つ。国内各地でパレード、マーチングバンドの演奏、民族舞踊などが披露され、学校の生徒たちも参加する。この日には「フィエスタ・カトラチャ」と呼ばれるイベントも催され、バレアーダ、タマル、豆料理、キャッサバとチチャロンなど、伝統的なホンジュラス料理が振る舞われる。

- セマナ・サンタ (Semana Santaセマナ・サンタスペイン語): 聖週間(イースター前の1週間)。カトリック教徒にとって非常に重要な宗教行事。キリストの受難と復活を記念し、各地の教会で特別なミサや行列が行われる。特にコマヤグア市では、色鮮やかなおがくずで地面に宗教的な絵を描く「アルフォンブラス・デ・アセリン」が有名。多くの人々が休暇を取り、家族と過ごしたり、旅行に出かけたりする。

- ラ・セイバのカーニバル (Carnaval de La Ceibaカルナバル・デ・ラ・セイバスペイン語): 北部沿岸の都市ラ・セイバで、毎年5月の後半に開催される国内最大級のカーニバル。市の守護聖人である聖イシドロの日を祝うもので、1週間にわたり様々なイベントが催される。毎晩、地区ごとに小規模なカーニバル(カルナバリート)が行われ、土曜日には国内外から参加する山車や踊り手たちによる盛大なパレードが繰り広げられる。この期間中には「ミルク・フェア」も同時開催され、多くの農家が自慢の農産物や家畜を展示する。

- 子供の日 (Día del Niñoディア・デル・ニーニョスペイン語): 9月10日。家庭や学校、教会などで子供たちのためのパーティーが開かれ、プレゼントが贈られたり、ピニャータ割りが行われたりする。

- フランシスコ・モラサン将軍生誕記念日 (Día de Francisco Morazánディア・デ・フランシスコ・モラサンスペイン語): 10月3日。中央アメリカ連邦の英雄であるフランシスコ・モラサン将軍の誕生日を祝い、兵士の日でもある。

その他、元日(1月1日)、父の日(3月19日)、メーデー(5月1日)、母の日(5月第2日曜日)、教師の日(9月17日)、民族の日(10月12日、コロンブス・デーに相当)、クリスマス・イブ(12月24日、家族の日)、大晦日などがある。クリスマスイブには家族や親しい友人と夕食を共にし、深夜にプレゼントを交換する。一部の都市では深夜に花火が見られ、聞こえる。大晦日には食べ物や「コエテス」(花火)、そして祝祭がある。誕生日も盛大なイベントであり、子供たちのためにキャンディーやおもちゃが詰まったピニャータが用意される。

11.6. 国の象徴

ホンジュラスには、その歴史、自然、文化を象徴するいくつかの公式なシンボルが存在する。

- 国旗: 青、白、青の三つの同じ幅の横縞で構成される。上下の青い縞は、ホンジュラスが接する太平洋とカリブ海を表している。中央の白い縞は、平和、純粋さ、そして国土を表す。白い縞の中央には、中央アメリカ連邦を構成した5つの国(ホンジュラス、グアテマラ、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ)を象徴する5つの青い星が配置されている。中央の星は、連邦の中心に位置していたホンジュラスを表している。

- 国章: 1945年に制定された。正三角形を基調とし、その底部には3つの城の間に火山が描かれ、その上には虹と輝く太陽が描かれている。この三角形は、両方の海(太平洋とカリブ海)に接することを象徴する領域の上に置かれている。これら全体を楕円が囲み、その中には金色の文字で「República de Honduras, Libre, Soberana e Independienteレプブリカ・デ・ホンジュラス、リブレ、ソベラナ・エ・インデペンディエンテスペイン語」と記されている。

- 国歌 (Himno Nacional de Hondurasイムノ・ナシオナル・デ・ホンジュラススペイン語): 1914年、マヌエル・ボニージャ大統領の時代に行われたコンテストの結果、詩人アウグスト・コエリョが作詞し、ドイツ生まれのホンジュラス人作曲家カルロス・ハルトリンクが作曲した。国歌は1915年11月15日、アルベルト・デ・ヘスス・メンブレーニョ大統領の時代に正式に採用された。

- 国花: 有名なランの一種、リンコレリア・ディグビアナ (Rhyncholaelia digbyana) (以前はBrassavola digbyanaとして知られていた)。1969年にバラに代わって国花となった。国花の変更は、オスワルド・ロペス・アレジャーノ将軍の政権下で行われ、「リンコレリア・ディグビアナはホンジュラス原産の植物であり、この花は美しさ、活力、そして気品において並外れた特徴を持っている」という政令の言葉通りである。

- 国の木: 1928年に「我々の国章に象徴的に現れる松」(el Pino que figura simbólicamente en nuestro Escudoエル・ピノ・ケ・フィグラ・シンボリカメンテ・エン・ヌエストロ・エスキュードスペイン語)と宣言された。松は属名であり種名ではないが、また法的には国章にどのような種類の松が現れるべきかについての規定もないが、国内で一般的であるため、テーダマツ (Pinus oocarpa) がそれ以来、国の木として最も強く関連付けられている種となっている。しかし、法的にはそうではない。国の木として関連付けられている別の種はカリブマツ (Pinus caribaea) である。

- 国の哺乳類: オジロジカ (Odocoileus virginianus)。過度の捕食を避けるための方策として採用された。ホンジュラスに生息する2種のシカのうちの1種である。

- 国鳥: コンゴウインコ (Ara macao)。この鳥は、ホンジュラスの先コロンブス期の文明において非常に価値のあるものとされていた。

11.7. 民俗

ホンジュラスには、豊かな民話、伝説、民間信仰が数多く伝承されており、人々の生活や文化に深く根付いている。

- 魚の雨 (Lluvia de Pecesジュビア・デ・ペセススペイン語): ホンジュラスで最も有名な特異な現象に関する伝承の一つ。毎年5月から7月頃、ヨロ県で起こるとされる。激しい雷雨の後、地面に生きた魚が大量に現れるというもので、地元では奇跡と信じられ、祭りも行われる。科学的な説明としては、竜巻によって近くの海や湖から魚が吸い上げられ、雨と共に降ってくるという説や、地下水路を通じて魚が地表に出てくるという説などがあるが、依然として謎に包まれた現象である。

- エル・カデホ (El Cadejoエル・カデホスペイン語): 中南米共通の伝説に登場する神秘的な犬の姿をした存在。白いカデホと黒いカデホの2種類がいるとされる。白いカデホは旅人や酔っ払いを守護する善の存在、黒いカデホは人々を惑わせたり危害を加えたりする悪の存在として描かれることが多い。夜道でカデホに遭遇したという話は、ホンジュラスでもよく語られる。

- ラ・ジョローナ (La Lloronaラ・ジョローナスペイン語): こちらも中南米で広く知られる「泣き女」の伝説。自分の子供たちを水死させてしまい、その罪と悲しみから夜な夜な川辺や水辺をさまよい、「我が子よ、どこへ行った(¡Ay, mis hijos!)」と泣き叫ぶ女性の幽霊の物語。彼女の泣き声を聞いた者には不幸が訪れるとされる。

これらの他にも、ホンジュラス各地には独自の民話や伝説、民間信仰が存在する。例えば、森の精霊や特定の場所にまつわる言い伝え、病気を治すための民間療法や呪術などである。これらの民俗は、人々の自然観や死生観、共同体の価値観などを反映しており、口承や祭事を通じて世代から世代へと受け継がれている。

11.8. スポーツ

ホンジュラスで最も人気のあるスポーツは圧倒的にサッカーである。国内外のリーグ戦や代表チームの試合は国民的な関心事であり、多くの人々が熱狂的なサポーターとなる。

ホンジュラスの最初の国際大会は、1921年に近隣の中央アメリカ諸国が参加した独立百周年記念大会であった。国内のトップリーグであるホンジュラス・プロサッカー・ナショナルリーグ(リーガ・ナシオナル)は1964年に設立され、CDオリンピアやCDモタグアといった強豪クラブが覇権を争っている。CDオリンピアは、CONCACAFチャンピオンズリーグで1972年と1988年に優勝した唯一のホンジュラスのクラブである。

サッカーホンジュラス代表(愛称:ロス・カトラチョス)は、CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)地域で強豪国の一つと見なされており、CONCACAFゴールドカップでは1981年に優勝、2013年に3位の成績を収めている。FIFAワールドカップには、1982年(スペイン大会)、2010年(南アフリカ大会)、2014年(ブラジル大会)の3度出場しているが、まだ本大会での勝利はない。

サッカーに次いで人気のあるスポーツは野球である。ホンジュラスの最初の国際大会は1950年のアマチュア・ワールドシリーズ(後のIBAFワールドカップ)であった。国内にプロ野球リーグは存在しないが、ユースレベルでの競技は盛んであり、近年ではマウリシオ・デュボンがホンジュラス生まれ育ちの選手として初めてメジャーリーグベースボール(MLB)でプレーし、国内の野球人気向上に貢献している。

その他のスポーツに関しては、オリンピックでのメダル獲得経験はなく、他の世界選手権でも目立った成績は収めていない。しかし、ホンジュラスは1968年のメキシコシティオリンピック以降、夏季オリンピックに継続的に選手団を派遣しており、主に陸上競技や競泳に参加している。時折、柔道やボクシングといった格闘技にも選手が出場している。

スポーツにおけるジェンダー不平等も存在し、例えばサッカーホンジュラス女子代表はまだ主要な国際大会や大陸別大会への出場経験がなく、ソフトボールは国内ではほとんど行われていない。

11.9. 世界遺産

ホンジュラスには、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の世界遺産リストに登録された物件が2件存在する。これらは、ホンジュラスの豊かな自然と古代文明の双方を代表する貴重な遺産である。

- コパンのマヤ遺跡群(文化遺産、1980年登録)

ホンジュラス西部に位置する、古典期マヤ文明の重要な都市遺跡。西暦250年から900年頃にかけて栄え、「天文学の都」とも称されるほど高度な天文学知識を有していた。壮大なピラミッド神殿、精巧な彫刻が施された石碑(ステラ)や祭壇、そしてマヤ文字で書かれた「聖文字の階段」などが良好な保存状態で残っており、マヤ文明の政治、宗教、芸術、科学技術を理解する上で非常に重要な価値を持つ。特に、歴代の王の肖像や業績を記録した石碑群は圧巻である。

- リオ・プラタノ生物圏保存地域(自然遺産、1982年登録)

ホンジュラス北東部のカリブ海沿岸に広がる広大な熱帯雨林地域。多様な生態系を有し、ジャガー、アメリカバク、オオアリクイといった絶滅危惧種を含む多種多様な動植物の生息地となっている。また、この地域にはミスキート族やペチ族といった先住民族が暮らしており、彼らの伝統的な生活様式と自然との共生関係も評価されている。しかし、近年は不法な森林伐採、農地拡大、密猟などによる環境破壊が深刻化しており、危機遺産リストに登録された時期もあった。

これらの世界遺産は、ホンジュラス国民にとって誇りであると同時に、その保護と持続可能な利用が国際的な課題ともなっている。