1. 幼少期と教育

ヤッシャ・ハイフェッツの幼少期は、リトアニアのヴィリニュスでの出生、父親からの初期教育、そしてサンクトペテルブルク音楽院での専門的な研鑽に特徴づけられる。

1.1. 出生と幼少期

ヤッシャ・ハイフェッツは、1901年2月2日(旧暦1月20日)に、当時のロシア帝国領ヴィリニュス(現在のリトアニアの首都)で、リトアニア系ユダヤ人の家庭に生まれた。彼の出生年については、母親が彼をより非凡に見せるために実際より2歳若く公表していた可能性があり、1899年や1900年生まれという説も存在するが、公式の記録では1901年1月20日(新暦2月2日)とされている。

彼の父ルーベン・ハイフェッツは地元のヴァイオリン教師であり、ヴィリニュス劇場管弦楽団で一時楽長を務めていた。ルーベンはヤッシャがまだ乳児の頃から、自分のヴァイオリン演奏に対する息子の反応を注意深く観察し、彼にヴァイオリニストとしての大きな可能性があると確信した。ヤッシャが2歳になる前に、父は彼のために小さなヴァイオリンを買い与え、弓の持ち方や基本的な運指を教え始めた。幼い頃から、父が練習で音を外すとヤッシャが泣き出したという逸話も残っている。

1.2. 初期音楽教育

ハイフェッツは、5歳になった1906年にヴィリニュスの地元の音楽学校に入学し、レオポルト・アウアー門下のイリヤ・マルキンに師事した。彼はすぐに神童として認識され、7歳の時には現在のリトアニアのカウナス(当時はコブノ)で公開デビューを果たし、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を演奏した。1910年には、さらに音楽的研鑽を積むためサンクトペテルブルク音楽院に入学し、イオネス・ナルバンディアン、そして後にヴァイオリンの巨匠レオポルト・アウアーの教えを受けた。

2. キャリアの発展

ヤッシャ・ハイフェッツのキャリアは、ヨーロッパでの若き日の巡回公演から始まり、ロシア革命を避けてアメリカへ移住した後、カーネギー・ホールでの華々しいデビューを経て世界的な名声を確立した。

2.1. ヨーロッパでの巡回公演と初期の評価

ハイフェッツは10代の頃にヨーロッパの大部分を巡演した。1911年4月にはサンクトペテルブルクの野外コンサートで25,000人の観客の前で演奏し、その熱狂的な反響ぶりに警察が彼を保護しなければならないほどであった。1914年にはアーサー・ニキッシュ指揮のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と共演し、ニキッシュは「これほど素晴らしいヴァイオリニストは聞いたことがない」と評した。

1912年5月20日、ハイフェッツはベルリンの音楽評論家アーサー・アベルの自宅で行われた非公開の記者向け演奏会で、フリッツ・クライスラーと初めて出会った。この時、まだ12歳だったハイフェッツがメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を演奏した後、同席していたクライスラーは「我々(ヴァイオリニスト)は、いっそのことヴァイオリンを膝で叩き割ってしまった方がよさそうだ」と語ったという逸話は特に有名である。クライスラーはまた、「私の究極の到達点をスタートラインにして、無限に記録を伸ばした天才」ともハイフェッツを評価した。

2.2. アメリカでのデビューと名声の確立

ロシア革命の混乱を避けるため、ハイフェッツは家族と共に1917年にロシアを出国した。彼らは鉄道でロシア極東へ向かい、その後船でアメリカ合衆国に渡り、サンフランシスコに到着した。

1917年10月27日、ハイフェッツはニューヨーク市にあるカーネギー・ホールでアメリカ初演奏を行い、瞬く間にセンセーションを巻き起こした。その会場で、同席していたヴァイオリニストのミーシャ・エルマンが「ここ、暑いと思いませんか?」と尋ねると、隣に座っていたピアニストのレオポルド・ゴドフスキーは「ピアニストにとってはそうでもない」と答えたという有名な逸話が残っている。

この年、ハイフェッツは16歳という若さで、音楽専門の全国的な友愛団体であるファイ・ミュー・アルファ・シンフォニアの栄誉会員に選出された。彼はそのままアメリカに定住することを決意し、1925年にアメリカ市民権を取得した。マルクス兄弟の誰かとの会話の中で、ハイフェッツが7歳から音楽家として生計を立てていたと話すと、相手から「それ以前は、おそらくただのチンピラだったんだろうな」と返されたという逸話も伝わっている。

1926年4月17日には、当時イギリス委任統治領パレスチナのキブツ運動の中心地であったアイン・ハロッドで演奏会を行った。

3. 音楽的技巧と解釈

ヤッシャ・ハイフェッツの音楽的技巧と解釈は、その比類なきヴィルトゥオーソとしての技術、卓越した音色、そして広範なレパートリーの深い解釈によって、20世紀のヴァイオリン演奏に計り知れない影響を与えた。

3.1. 技巧と音色

ハイフェッツは、パガニーニ以降で「最も偉大なヴァイオリンのヴィルトゥオーソ」と評され、20世紀のヴァイオリン演奏のあらゆる基準を確立した。音楽評論家のハロルド・ショーンバーグは、「彼に関するすべてが畏敬の念を生み出すよう仕組まれていた」と述べ、ヴァイオリニストのイツァーク・パールマンも「彼が設定した目標は今も残っており、現代のヴァイオリニストにとって、それらが二度と達成されないかもしれないと考えると、むしろ憂鬱になる」と語るほど、その演奏は比類なきものであった。

ヴァージル・トムソンはハイフェッツの演奏を「絹の下着のような音楽」と評し、これは決して褒め言葉として意図されたものではなかったが、他の評論家たちは、彼が作曲家の意図に対する感情と敬意を演奏に注ぎ込んでいたと反論している。彼の演奏スタイルは、現代のヴァイオリニストが楽器に接するアプローチを定義する上で非常に影響力があった。速いヴィブラート、感情豊かなポルタメント、速いテンポ、そして卓越した運弓は、ハイフェッツの演奏を愛好家にとって即座に認識可能な、非常に特徴的な音色を生み出した。パールマンは、その感情の激しさからハイフェッツの音色を「竜巻のようだ」と表現している。また、ハイフェッツはマイクに比較的近い距離で録音することを好んだため、コンサートホールで彼の演奏を聴く際には、レコードで聴くのとは多少異なる音質を感じることができたという。

ハイフェッツは使用する弦に対して非常にこだわりを持っていた。彼はG線に銀巻きのトリコロール・ガット弦を、D線とA線にはプレーンで無漂白のガット弦を、E線にはゴールドブロカットの中型スチール弦を使用し、透明なヒル社製の松脂を少量のみ用いた。ハイフェッツは、ガット弦で演奏することが個性的な音色を出す上で重要であると信じていた。彼のボウイングは弓速が速く、脱力しているにもかかわらず、弓の返しは常に等速で緻密であった。右手の人差し指をPIP関節(第2関節)より深く弓に当てる、レオポルト・アウアー(ロシア派)のボウイングを基本とし、緩やかなボウイングの細部まで丁寧さを持ち合わせながら、技巧的なダウンスタッカートなども自在に操った。彼の左手のポジショニングや運指の超絶技巧は、映画『カーネギー・ホール』でチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(第1楽章の短縮版)を演奏する場面で、視覚的にも確認することができる。

3.2. レパートリーと解釈

3.2.1. 小品と室内楽

ハイフェッツの演奏活動は多岐にわたり、特に小品は彼の真骨頂とも言えるジャンルであった。時代や国籍を問わず数々の作品を録音し、そのレパートリーは極めて広かった。彼は各作品ごとの性格を巧みに弾き分け、ヴィターリの「シャコンヌ」で壮大な世界を表現する一方で、ディニークの「ホラ・スタッカート」のような難曲をあっさりと弾きこなし、聴衆を魅了した。

室内楽では、ピアニストのアルトゥール・ルービンシュタイン、チェリストのエマヌエル・フォイアーマンと組んだ、通称「百万ドルトリオ」による活動が最も有名である。このトリオは、ベートーヴェン、シューベルト、ブラームスのピアノ三重奏曲などを1941年に録音した。ただし、既に名声を確立していたハイフェッツとルービンシュタインは、実際の演奏の成果はともかく、性格の相違からたびたび意見の食い違いが生じていた。これに対し、当時はまだ若手であったチェロのフォイアーマンとの間には極めて良好な関係が築かれた。そのため、活動半ばにおけるフォイアーマンの急逝は、ハイフェッツから室内楽録音に対する意欲を奪い去ってしまうほどの衝撃であった。フォイアーマンの死後は、後にグレゴール・ピアティゴルスキーが加わり、ラヴェル、チャイコフスキー、メンデルスゾーンの三重奏曲などを録音した。また、ヴァイオリニストのイスラエル・ベイカー、ヴィオラ奏者のウィリアム・プリムローズ、ヴァージニア・マジェフスキー、そしてピアティゴルスキーと共に弦楽五重奏曲も録音している。

ソロ作品としては、リヒャルト・シュトラウスの『ヴァイオリンソナタ』が特筆される。1953年のイスラエル巡回公演でハイフェッツがこの曲を取り上げた際、第二次世界大戦とホロコーストから10年も経たない時期であったため、ナチス時代に活動したシュトラウスの音楽はイスラエルでは非公式に演奏が禁じられていた。ベン=ジオン・ディヌール教育大臣からの直前の懇願があったにもかかわらず、ハイフェッツは「音楽はこれらの要因を超越している...私はプログラムを変えない。レパートリーを決定する権利がある」と主張し、演奏を強行した。ハイファでの演奏は拍手で迎えられたが、テルアビブでは死んだような静寂が続いた。エルサレムでのリサイタル後、彼はホテル外で暴漢に襲撃され、バールでヴァイオリンケースを叩かれたため、ハイフェッツは貴重なヴァイオリンを守るために弓を持つ右手を差し出した。犯人は逃走し、ついに見つからなかったが、この襲撃は過激派組織「イスラエル王国」によるものとされている。この事件は大きく報道され、ハイフェッツは「シュトラウスの演奏をやめない」と断固として発表した。しかし、脅迫が続いたため、彼は説明なく次のリサイタルからシュトラウスの曲を外した。右手の腫れと痛みがひどくなったため、最後のコンサートは中止された。彼はイスラエルを離れ、1970年まで再訪することはなかったが、この曲を演奏し続け、1972年の引退公演でも取り上げ、録音も残されている。

3.2.2. 協奏曲

ハイフェッツは、J.S.バッハや、いわゆる「世界三大協奏曲」(ベートーヴェン、ブラームス、チャイコフスキー)をはじめ、ヴィエニャフスキ、ヴュータン、そして世界初演したコルンゴルトの作品まで、数多くのヴァイオリン協奏曲を録音した。

特に、ステレオ録音時代に入ってからは、以下のような録音を行い、それらはいずれも世界中で大ヒットとなった。

- フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団との共演:チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(1957年)やブラームスのヴァイオリン協奏曲(1955年)。なお、1947年制作の音楽映画『カーネギー・ホール』では、ハイフェッツとライナー指揮ニューヨーク・ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団との共演によるチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲第1楽章(短縮版)の演奏を見ることができる。映画の中では、演奏前の楽屋でハイフェッツとライナーが会話する場面や、演奏終了後にハイフェッツが主演女優にセリフを語りかける場面も存在する。

- シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団との共演:ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲(1955年)、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲(1959年)、プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第2番(1959年)。

- ワルター・ヘンドル指揮シカゴ交響楽団またはRCAビクター交響楽団との共演:シベリウスのヴァイオリン協奏曲(シカゴ交響楽団、1959年)、グラズノフのイ短調協奏曲(RCAビクター交響楽団、1963年)。

- アルフレッド・ウォーレンシュタイン指揮RCAビクター交響楽団との共演:ブラームスのヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲(チェロ:グレゴール・ピアティゴルスキー、1960年)。

- マルコム・サージェント指揮ロンドン新交響楽団との共演:バッハの2つのヴァイオリンのための協奏曲(ヴァイオリン:エリック・フリードマン、1961年)、ヴュータンのヴァイオリン協奏曲第5番(1961年)、ブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番(1961年)、モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第4番(1961年)、ブルッフの『スコットランド幻想曲』(1961年)。

- ハイフェッツ自ら指揮を兼ねた「室内管弦楽団」との共演:モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」(1963年)。

珍しい録音として、1946年にハリウッドで録音されたJ.S.バッハの「2つのヴァイオリンのための協奏曲」があり、これは多重録音を利用して2つのパートのいずれもハイフェッツが演奏したものである(伴奏はフランツ・ワックスマン指揮RCAビクター室内管弦楽団)。

ハイフェッツは、エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルトがワーナー・ブラザースのために映画音楽を作曲していたため、多くのクラシック音楽家がコルンゴルトを「本格的な」作曲家ではないとみなし、彼の音楽を避けていた時代に、そのヴァイオリン協奏曲を演奏し録音した。この協奏曲はハイフェッツによって世界初演され、彼の愛奏曲となった。また、彼が愛奏したブルッフの『スコットランド幻想曲』も、ハイフェッツによって世界的に知られるようになった曲であり、現在でも彼の演奏は名盤と称えられている。

アメリカ時代には、近所に住んでいたアルノルト・シェーンベルクからヴァイオリン協奏曲の初演を依頼されたが、ハイフェッツは「6本の指が必要」と技術的な困難を理由にこれを断った。しかし、彼は後の回顧録で、断ったことを後悔していると述べている。

卓越した技術が賞賛される一方で、ハイフェッツ自身はパガニーニの作品の録音は少ない。その理由については諸説あるが、ハイフェッツ自身が明確な理由を公にしなかったので、現在もその真意は不明のままである。例外として、師であるレオポルト・アウアーによって演奏会用に編曲された24の奇想曲の13番、20番、24番、そして若い頃に録音したモートゥス・ペルペトゥスの音源が現存している。

4. 録音活動

ヤッシャ・ハイフェッツは、キャリアの初期から晩年まで精力的に録音活動を行い、その膨大なディスコグラフィーは、彼の比類なき演奏を後世に伝えている。

4.1. 初期録音

ハイフェッツは、レオポルト・アウアーの生徒であった1910年から1911年にかけて、ロシアで最初の録音を行った。これらの録音の存在は、ハイフェッツの死後まで一般には知られていなかったが、後にフランツ・シューベルトの「蜜蜂」(L'Abeille)を含むいくつかの作品が、音楽雑誌『ザ・ストラド』の付録LPとして再リリースされた。

カーネギー・ホールでのデビューから間もない1917年11月9日、ハイフェッツはヴィクター・トーキング・マシン・カンパニー(後のRCAビクター)と初の録音を行い、以降彼のキャリアのほとんどをこのレーベルで過ごすこととなる。1927年10月28日には、アリゾナ州ツーソンにある歴史的な「音楽と芸術の殿堂」のグランドオープンで主役を務めた。

4.2. 主要レコード会社との協力

1930年代の数年間、世界恐慌の影響でRCAビクターが高価なクラシック音楽の録音セッションを削減したため、ハイフェッツは主にイギリスのHMV/EMIで録音を行った。これらのHMV盤は、アメリカではRCAビクターからリリースされた。

ハイフェッツは室内楽の演奏も好んだが、その圧倒的な芸術的個性のため、共演者を凌駕する傾向があり、室内楽アンサンブルでの成功は限定的であったという批判もあった。しかし、彼の重要な協演としては、1941年にチェリストのエマヌエル・フォイアーマンとピアニストのアルトゥール・ルービンシュタインと行ったベートーヴェン、シューベルト、ブラームスのピアノ三重奏曲の録音がある。後にルービンシュタインとチェリストのグレゴール・ピアティゴルスキーとの協演で、ラヴェル、チャイコフスキー、メンデルスゾーンの三重奏曲を録音しており、これらの組み合わせはしばしば「百万ドルトリオ」と称された。また、ヴァイオリニストのイスラエル・ベイカー、ヴィオラ奏者のウィリアム・プリムローズ、ヴァージニア・マジェフスキー、そしてピアティゴルスキーと共に弦楽五重奏曲も録音している。

協奏曲の録音では、1940年にはアルトゥーロ・トスカニーニ指揮のNBC交響楽団とベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を録音し、1955年にはシャルル・ミュンシュ指揮のボストン交響楽団とステレオ録音で再度同じ曲を録音した。1944年4月9日のNBCラジオ放送におけるトスカニーニ指揮NBC交響楽団とのメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲のライブ演奏も非公式にリリースされている。彼はまた、エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルトの映画音楽作曲が原因で多くのクラシック音楽家が彼の音楽を避けていた時代に、そのヴァイオリン協奏曲を演奏し録音した。

4.3. 戦時中および後期の録音

第二次世界大戦中の1942年から始まったアメリカ音楽家連盟の録音禁止措置の影響で、ハイフェッツは1944年から1946年にかけてアメリカのデッカ・レコードで録音を行った。デッカは1943年に組合と合意に達していたため、RCAビクターが紛争を解決するよりも早く録音を再開できたのである。彼は主に短い曲を録音し、その中には自身の編曲によるジョージ・ガーシュウィンやスティーヴン・フォスターの音楽も含まれており、これらはしばしばリサイタルのアンコールで演奏された。これらの録音では、エマヌエル・ベイまたはミルトン・ケイがピアノ伴奏を務めた。珍しいディスクの中には、デッカの人気アーティストであるビング・クロスビーとの共演も含まれており、ベンジャミン・ゴダールのオペラ『ジョスリン』からの「子守歌」や、ヘルマン・レーアの「我がキャラバンが憩う場所」(ハイフェッツとクロスビーによる編曲)を、ヴィクター・ヤング指揮のデッカ・スタジオ・オーケストラと1946年7月27日に録音した。

ハイフェッツはその後すぐにRCAビクターに戻り、1970年代初頭まで精力的に録音を続けた。1946年にRCAビクターに戻って以降も、彼はソロ、室内楽、協奏曲など多岐にわたる作品を録音し、特にシャルル・ミュンシュ指揮のボストン交響楽団やフリッツ・ライナー指揮のシカゴ交響楽団との協演が目立った。

2000年にはRCAから2枚組CDのコンピレーションアルバム『ヤッシャ・ハイフェッツ - ザ・シュープリーム』がリリースされた。このアルバムには、1955年のブラームスのヴァイオリン協奏曲(ライナー指揮シカゴ交響楽団)、1957年のチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(同上)、1959年のシベリウスのヴァイオリン協奏曲(ワルター・ヘンドル指揮シカゴ交響楽団)、1961年のブルッフの『スコットランド幻想曲』(マルコム・サージェント指揮ロンドン新交響楽団)、1963年のグラズノフのイ短調協奏曲(ワルター・ヘンドル指揮RCAビクター交響楽団)、1965年のジョージ・ガーシュウィンの『3つの前奏曲』(ハイフェッツ編曲、ピアノ:ブルックス・スミス)、そして1970年のJ.S.バッハの無伴奏『シャコンヌ』(ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調より)など、ハイフェッツの主要な録音の数々が収録されている。

5. 主要な活動とツアー

ヤッシャ・ハイフェッツは、その生涯において世界各地で演奏活動を行い、第二次世界大戦中の慰問公演から、物議を醸したイスラエルでのリヒャルト・シュトラウス・ソナタ論争、そして日本への複数回の訪問に至るまで、国際的な足跡を残した。

5.1. 戦時中の奉仕と公演

第二次世界大戦中、ハイフェッツは数々の作品を委嘱し、その中にはウィリアム・ウォルトンのヴァイオリン協奏曲も含まれる。彼はまた、ルーマニアの作曲家ディニークの「ホラ・スタッカート」など、多くの小品を編曲した。ハイフェッツはディニクを「これまで聞いた中で最も偉大なヴァイオリニスト」と評したと噂されている。

彼はピアノの演奏も行い、ピアノ曲の作曲も手掛けた。第二次世界大戦中には、ヨーロッパ各地の連合軍兵舎で兵士のためにジャズを演奏して回った。また、「ジム・ホイル」(Jim Hoyl)という偽名を使って、「When You Make Love to Me (Don't Make Believe)」というヒット曲を作曲し、この曲はビング・クロスビーによって歌われた。1945年5月には、イワン・コーネフ元帥とオマー・ブラッドレー将軍のために、ドイツのカッセルで息子と共に演奏を行った。

5.2. 国際巡回公演と論争

5.2.1. 第3次イスラエル巡回公演とリヒャルト・シュトラウス・ソナタ論争

ハイフェッツは1953年の第3回イスラエル巡回公演において、リヒャルト・シュトラウスのヴァイオリンソナタをリサイタルプログラムに含めた。当時、シュトラウスをはじめとする一部のドイツ人知識人はナチス支持者と見なされており、リヒャルト・ワーグナーの作品と同様に、シュトラウスの作品もイスラエルでは非公式に演奏が禁止されていた。ホロコーストから10年も経たない時期であり、イスラエル教育大臣ベン=ジオン・ディヌールからの直前の懇願があったにもかかわらず、ハイフェッツは反発し、「音楽はこうした要因を超越している...私はプログラムを変更しない。レパートリーを決定する権利がある」と主張した。ハイファでの演奏は拍手で迎えられたが、テルアビブでは完全に静まり返った。

エルサレムでのリサイタル後、彼はホテル外で若い男に襲撃され、バールで彼のヴァイオリンケースが叩かれたため、ハイフェッツは貴重なヴァイオリンを守るために弓を持つ右手を差し出した。犯人は逃走し、ついに見つからなかったが、この襲撃は過激派組織「イスラエル王国」によるものとされている。この事件は大きく報道され、ハイフェッツは「シュトラウスの演奏をやめない」と断固として発表した。しかし、脅迫が続いたため、彼は説明なく次のリサイタルからシュトラウスの曲を外した。右手の腫れと痛みがひどくなったため、最後のコンサートは中止された。彼はイスラエルを離れ、1970年まで再訪することはなかったが、この曲を演奏し続け、1972年の引退公演でも取り上げ、録音も残されている。

5.3. 日本訪問

ハイフェッツは生涯にわたり数回日本を訪れている。

- 1917年、アメリカへ向かう途中で日本に立ち寄り、約2週間滞在した。

- 1923年9月には帝国劇場に招かれ、日本での公演を予定していた。しかし、ハイフェッツが日本へ向かう航海中に関東大震災で東京が壊滅状態になったことを知り、彼は船中で演奏会を開いて義援金3000 JPYを集めた。この9月の公演は延期されたが、同年11月には来日を果たし、帝国ホテルで3日間の公演を行った。その翌日には日比谷公園で野外の義援演奏会を開催し、再び義援金3000 JPYを集めたことから、「帝都復興の恩人」とも称された。

- 1931年には再度来日し、9月から11月にかけて歌舞伎座などで公演を行った。

- 第二次世界大戦後の1954年4月には、最後の来日公演を行っている。

6. 私生活

ヤッシャ・ハイフェッツの私生活は、2度の結婚と家族関係、そして音楽以外の多岐にわたる趣味や関心事によって彩られていた。

6.1. 結婚と家族

ハイフェッツは生涯で2度結婚し、いずれの結婚生活も約17年間続いた。

最初の妻はサイレント映画女優のフローレンス・ヴィダーで、映画監督キング・ヴィダーの元妻であった。二人は1928年8月に結婚し、当時フローレンスは33歳、ハイフェッツは27歳だった。ユダヤ系のメディアは、テキサス出身のキリスト教徒がロシア系ユダヤ人と結婚したと報じた。フローレンスは9歳になる娘のスザンヌ・ヴィダーを連れて結婚生活に入った。この結婚では、1930年に娘のジョセファ・ハイフェッツ、1932年に息子のロバート・ジョセフ・ハイフェッツが生まれた。ハイフェッツは1945年末にカリフォルニア州サンタアナで離婚を申請した。

2度目の結婚は、1947年1月にビバリーヒルズでフランセス・スピーゲルバーグ(1911年 - 2000年)と行われた。フランセスはニューヨーク出身の社交界の女性で、彼女もまた以前に結婚歴があり、2人の子供がいたが、離婚に至っていた。二人の間には1948年9月にロサンゼルスで息子のジョセフ「ジェイ」・ハイフェッツが生まれた。ハイフェッツは1963年にフランセスと離婚した。裁判所は1月に一時的な扶養料を命じ、離婚は同年12月に確定した。

6.2. 趣味と関心事

ハイフェッツは音楽活動以外にも様々な趣味を持っていた。彼は南カリフォルニア沖でのセーリングを楽しみ、切手収集も行っていた。また、テニスや卓球もプレイし、個人的な蔵書を数多く収集していた。

7. 晩年と教育活動

ヤッシャ・ハイフェッツの晩年は、演奏活動からの引退、教育者としての献身、そして社会・環境活動への積極的な関与に費やされた。

7.1. 演奏活動引退と変化

ハイフェッツは1955年から1956年のシーズン後、「私は非常に長い間演奏してきた」と述べ、コンサート活動を大幅に制限すると発表した。1958年には自宅のキッチンでつまずいて右股関節を骨折し、セダーズ・サイナイ医療センター(当時はセダーズ・オブ・レバノン病院)に入院、ブドウ球菌感染症により命の危険に瀕する事態に陥った。しかし彼は回復し、国際連合総会でベートーヴェンを演奏するために招待された際には、杖に寄りかかって登場した。1967年までには、彼のコンサート出演はかなり削減されていた。

そして1972年、右肩の手術を受けたが、これは部分的にしか成功しなかった。これにより、ハイフェッツはコンサート活動と録音活動を中止した。演奏家としての彼の技量は衰えておらず、晩年まで個人的には演奏を続けたが、弓を持つ腕に影響が残り、以前のように弓を高く保持することは二度とできなかった。

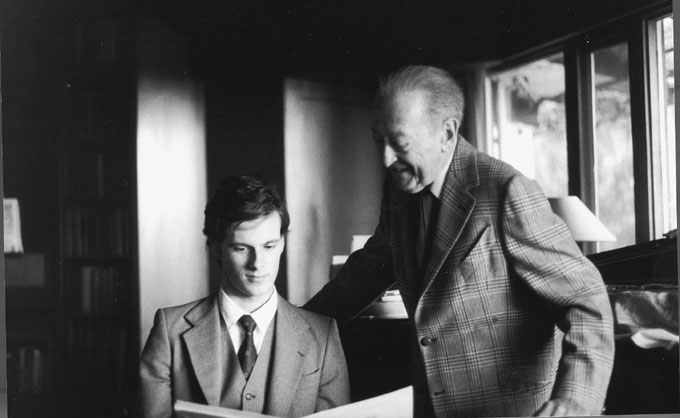

7.2. 教育への献身

演奏活動から引退した後のハイフェッツは、献身的な教師として知られるようになった。彼はまずUCLAで、その後南カリフォルニア大学でマスタークラスを開講した。南カリフォルニア大学の教員には、著名なチェリストのグレゴール・ピアティゴルスキーやヴィオラ奏者のウィリアム・プリムローズも名を連ねていた。1980年代には数年間、ビバリーヒルズの自宅にあるプライベートスタジオでもクラスを開いていた。彼の教えるスタジオは現在、コルバーン・スクールの主要な建物で見ることができ、そこで学ぶ学生たちのインスピレーションとなっている。

教育活動を通じて、ハイフェッツは、エリック・フリードマン、ピエール・アモワイヤル、アダム・ハン=ゴルスキー、ルドルフ・コールマン、エンドレ・グラナット、大久保禎二、ユージン・フォダー、ポール・ローゼンタール、イルッカ・タルヴィ、アイク・アガスなど、数多くの著名なヴァイオリニストを育成した。

7.3. 社会および環境活動

ハイフェッツは、晩年には社会政治的な活動の擁護者としても知られた。彼は9-1-1を緊急電話番号として確立することを公に提唱し、清浄な空気のための運動にも積極的に参加した。彼と南カリフォルニア大学の教え子たちは、スモッグに抗議するためガスマスクを着用し、1967年には自身のルノー製乗用車を電気自動車に改造している。

8. 死去

ヤッシャ・ハイフェッツは、1987年12月10日に自宅で転倒した後、カリフォルニア州ロサンゼルスのセダーズ・サイナイ医療センターで死去した。享年86歳であった。

9. 遺産と評価

ヤッシャ・ハイフェッツの遺産は、その革命的なヴァイオリン演奏への影響、彼が所有した貴重な楽器、そして彼に対する批判的評価と大衆的認識、さらに彼の子供たちに受け継がれた遺産によって多角的に形成されている。

9.1. ヴァイオリン演奏への影響

ハイフェッツは20世紀のヴァイオリン演奏に計り知れない影響を与え、「20世紀のヴァイオリン演奏のあらゆる基準を確立した」と評されている。音楽評論家のハロルド・ショーンバーグは、「彼に関するすべてが畏敬の念を生み出すよう仕組まれていた」と述べた。

また、著名なヴァイオリニストのイツァーク・パールマンは、ハイフェッツの音色をその感情的な強さから「竜巻」のようだと表現し、ハイフェッツが設定した演奏上の目標は今もなお残っており、「現代のヴァイオリニストにとって、それらが二度と達成されないかもしれないと考えると、むしろ憂鬱になる」と語っている。パールマンはさらに、ハイフェッツと同時代に活躍したヴァイオリニストたちが、彼の神業的な演奏のために非常に苦労し、例外なく「ハイフェッツ病」(ハイフェッツに対する劣等感)にかかったと語っている。

9.2. 所有楽器と記念物

ハイフェッツは生涯を通じて数々の名器を所有していた。その中でも特に有名なのは、1714年製の「ドルフィン・ストラディバリウス」、1731年製の「ピール・ストラディバリウス」、1736年製のカルロ・トノーニ、そして彼が最も好み、死去するまで手放さなかった1742年製の「エクス=デイヴィッド・グァルネリ・デル・ジェズ」である。「ドルフィン・ストラディバリウス」は現在、公益財団法人日本音楽財団が所有しており、ヴァイオリニストのレイ・チェンに貸与されている。彼の1917年のカーネギー・ホールデビューで使用されたトノーニのヴァイオリンは、彼の遺言により、マスターティーチングアシスタントであったシェリー・クロスに「私の良い弓のうちの1本」と共に遺贈された。クロスは『私の目から見たヤッシャ・ハイフェッツ』を執筆し、ヤッシャ・ハイフェッツ協会の共同設立者でもある。

有名なグァルネリ・デル・ジェズは、ハイフェッツの遺言に基づき、現在サンフランシスコのリージョン・オブ・オナー美術館に所蔵されており、「特別な機会にふさわしい演奏家によってのみ演奏される」ことになっている。この楽器は最近、サンフランシスコ交響楽団のコンサートマスターであるアレクサンダー・バランチックに貸与され、2006年にはアンドレイ・ゴルバテンコとサンフランシスコ・アカデミー・オーケストラとの共演でその音色を披露した。

1989年には、ハイフェッツにグラミー生涯功労賞が授与された。

9.3. 批判的評価と大衆的認識

ハイフェッツの演奏は、その完璧な技巧と音色において、多くの評論家から高く評価された一方で、生前には「冷たいヴァイオリニスト」という批判を受けることもあった。例えば、ヴァージル・トムソンは彼の演奏を「絹の下着のような音楽」と評したが、これは決して褒め言葉として意図されたものではなかった。しかし、他の評論家たちは、ハイフェッツが自身の演奏に作曲家の意図に対する深い感情と敬意を注入していたと反論している。

当時の日本の聴衆の中には、表現よりも技術を優先すると誤解し、彼を「冷たいヴァイオリニスト」と評価する向きもあった。しかし、死後には、その音楽的深さが再評価され、後進に多大な影響を与えたヴァイオリニストとして、日本においても20世紀を代表する巨匠としての確固たる地位を確立した。

幼い頃から、ヴァイオリニストの父が練習で音を外すと泣き出したというエピソードや、ベルリンでの演奏会で偶然居合わせたフリッツ・クライスラーが、まだ13歳のハイフェッツの演奏を聴き「私も君も、いっそのことヴァイオリンを膝で叩き割ってしまった方がよさそうだ」「私の究極の到達点をスタートラインにして、無限に記録を伸ばした天才」と評したという逸話は、彼の生来の才能と与えた衝撃を物語っている。

9.4. 家族の遺産

ハイフェッツの子供たちもまた、それぞれの分野で独自の道を歩み、その遺産を受け継いでいる。

- 長女のジョセファ・ハイフェッツは、辞書編纂者であり、『珍しい、難解な、そしてとんでもない言葉の辞典』(Dictionary of Unusual, Obscure and Preposterous Words)の著者である。彼女の結婚後の姓はジョセファ・ハイフェッツ・バーンである。

- 長男のロバート・ジョセフ・ハイフェッツは、父からセーリングへの愛を受け継いだ。彼は複数の大学で都市計画を教えた。平和活動家として、世界各地でのアメリカ軍事介入に抗議し、イスラエルとパレスチナ間の和平交渉を奨励した。彼は2001年に癌で死去した。

- 次男のジョセフ「ジェイ」・ハイフェッツは、プロの写真家である。彼はかつてロサンゼルス・フィルハーモニックとハリウッド・ボウルのマーケティング責任者を務め、またパラマウント・ピクチャーズのワールドワイド・ビデオ部門の最高財務責任者(CFO)でもあった。彼は現在、西オーストラリア州のフリーマントルで暮らし、活動している。

- 孫のダニー・ハイフェッツ(1964年生まれ)は、音楽家であり、いくつかのバンドで長年ドラマーを務めた。特に1988年から1999年までミスター・バングルのドラマーとして活躍したことでよく知られている。

10. フィルモグラフィー

ハイフェッツは、いくつかの映画やテレビ番組にも出演している。

- 1939年公開の映画『かれらに音楽を』(原題: They Shall Have Music、アーチー・メイヨ監督、脚本:ジョン・ハワード・ローソン、イルムガルト・フォン・キューベ)では、本人役で出演し、貧しい子供たちのための音楽学校を差し押さえから救う役割を演じた。この映画には多くの演奏シーンも含まれている。

- 1947年公開の映画『カーネギー・ホール』では、フリッツ・ライナー指揮のオーケストラと共に、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲第1楽章の短縮版を演奏する場面に出演した。

- 1951年には映画『音楽と人々』(Of Men and Music)に出演した。

- 1962年には、自身のマスタークラスをテレビで放送するシリーズに出演した。

- 1971年には、1時間のカラー特別番組『テレビのハイフェッツ』(Heifetz on Television)が放映された。この番組では、ブルッフの『スコットランド幻想曲』や、J.S.バッハのヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調からの「シャコンヌ」など、一連の小品を演奏した。現存するビデオ記録によると、この番組ではハイフェッツ自身がオーケストラを指揮している。