1. 生涯

ルイ・ド・ブロイは、フランスのディエップで、著名な貴族ブロイ家の末子として生まれた。ブロイ家は数世紀にわたりフランスの軍事および政治において重要な地位を占めてきた。

1.1. 出自と家族

彼の父は第5代ブロイ公爵ルイ=アルフォンス=ヴィクトルであり、母はフィリップ・ポール・ド・セギュール伯爵とその妻である伝記作家マリー・セレスティーヌ・アメリー・ダルマイユの孫娘、ポーリン・ダルマイユであった。ルイには5人の兄弟姉妹がいた。姉のアルベルティーナ(1872年 - 1946年)は後にルッペ侯爵夫人となり、兄のモーリス・ド・ブロイ(1875年 - 1960年)は著名な実験物理学者となった。フィリップ(1881年 - 1890年)はルイの誕生2年前に死去し、妹のポーリン(1888年 - 1972年)は後に著名な作家となった。

幼少期のルイは比較的孤独で、読書に多くの時間を費やし、特に政治史に深い関心を持っていた。彼は幼い頃から優れた記憶力を持ち、演劇の一節を正確に暗唱したり、フランス第三共和政の閣僚の完全なリストを挙げたりすることができたため、将来は偉大な政治家になると予測されていた。

1.2. 初期教育と学問的転向

当初、ド・ブロイは人文科学の道を志し、歴史学で最初の学士号(licence ès lettresリサンス・エス・レットルフランス語)を取得した。しかし、17歳年上の兄モーリス・ド・ブロイの影響を受け、次第に数学と物理学に興味を抱くようになり、物理学の学士号(licence ès sciencesリサンス・エス・シヤンスフランス語)を取得した。

1.3. 第一次世界大戦従軍

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、彼は無線通信開発の分野で軍に志願した。当初はモン・ヴァレリアン要塞に配属されたが、兄の計らいで無線通信部に転属となり、エッフェル塔に設置された無線送信機で勤務した。ルイ・ド・ブロイは第一次世界大戦中ずっと軍務に就き、純粋に技術的な問題に取り組んだ。特に、レオン・ブリルアンや兄モーリスと共に、潜水艦との無線通信確立に貢献した。彼は1919年8月に副官の階級で除隊した。後に彼は、関心のある基礎科学の問題から約6年間も離れざるを得なかったことを後悔したという。

2. 科学的業績

ルイ・ド・ブロイの科学的業績は、量子論の黎明期において画期的なものであり、現代物理学の基礎を築いた。

2.1. 初期の研究:X線と光電効果

ルイ・ド・ブロイの初期の業績(1920年代初頭)は、兄モーリスの研究室で行われ、光電効果の特性とX線の性質を扱った。これらの研究では、X線の吸収を調査し、ボーア理論を用いてこの現象を説明した。また、光電子スペクトルの解釈に量子論の原理を適用し、X線スペクトルの体系的な分類を行った。

X線スペクトルの研究は、原子の内部電子殻の構造を解明するために重要であった(光学スペクトルは外部殻によって決定される)。アレクサンドル・ドヴィリエと共同で行われた実験の結果、原子内の電子分布に関する既存のスキームの欠点が明らかになったが、これらの問題は後にエドムンド・ストーナーによって解決された。また、X線スペクトルにおける線の位置を決定するゾンマーフェルトの公式の不十分さも明らかになったが、この矛盾は電子スピンの発見後に解消された。1925年と1926年には、レニングラードの物理学者オレスト・フヴォルソンが、X線分野での業績を評価し、ド・ブロイ兄弟をノーベル賞候補に推薦した。

2.2. 物質波と粒子・波動二重性

ド・ブロイの最も重要な科学的業績は、すべての物質が波の性質を持つという概念である。

2.2.1. ド・ブロイ仮説

X線放射の性質を研究し、それを波と粒子の組み合わせと見なしていた兄モーリスと議論する中で、ルイ・ド・ブロイは粒子と波の表現を結びつける理論を構築する必要性を認識した。さらに、彼はマルセル・ブリルアンの原子の流体力学モデルに関する研究(1919年 - 1922年)にも精通しており、それがボーア理論の結果と関連付けようと試みられていた。

ド・ブロイの研究の出発点となったのは、アルベルト・アインシュタインの光の量子に関するアイデアであった。1922年に発表されたこの主題に関する最初の論文で、彼は黒体放射を光量子の気体と見なし、古典的な統計力学を用いて、その表現の枠組みの中でウィーンの放射法則を導出した。次の論文では、彼は光量子の概念を干渉や回折の現象と調和させようと試み、特定の周期性を量子と関連付ける必要があるという結論に達した。この場合、光量子は彼によって非常に小さな質量を持つ相対論的粒子として解釈された。

そして、この波の考察をあらゆる質量を持つ粒子に拡張することが残されており、1923年夏に決定的な突破口が開かれた。ド・ブロイは、同年9月10日にパリ科学アカデミーの会議で発表された短い論文「波と量子」(Ondes et quantaオンド・エ・クアンタフランス語)で彼のアイデアを概説し、これが波動力学創始の始まりとなった。

この論文とそれに続く彼の博士論文において、ド・ブロイは、エネルギーEと速度vを持つ運動する粒子は、プランク定数hを用いて周波数E/h(後にコンプトン周波数として知られる)を持つ何らかの内部周期過程によって特徴づけられると提案した。この量子原理に基づく考察を特殊相対性理論のアイデアと調和させるため、ド・ブロイは運動する物体に「位相波」と呼ぶ波を関連付けた。この波は位相速度c2/vで伝播する。後に物質波、あるいはド・ブロイ波と呼ばれるこの波は、物体の運動中に内部周期過程と位相を保つ。

その後、閉じた軌道における電子の運動を検討した結果、彼は位相整合の要件がボーア=ゾンマーフェルトの量子化条件、すなわち角運動量の量子化に直接的に繋がることを示した。続く2つの論文(それぞれ9月24日と10月8日の会議で報告)で、ド・ブロイは粒子の速度が位相波の群速度に等しく、粒子が等位相面の法線に沿って運動するという結論に達した。一般的に、粒子の軌跡はフェルマーの原理(波の場合)または最小作用の原理(粒子の場合)を用いて決定でき、これは幾何光学と古典力学の間の関連性を示している。

この理論は波動力学の基礎を築いた。それはアルベルト・アインシュタインによって支持され、ジョージ・パジェット・トムソンとクリントン・デイヴィソン、レスター・ジャマーによる電子回折実験(デイヴィソン=ガーマーの実験)によって確認され、エルヴィン・シュレーディンガーの業績によって一般化された。1928年には日本の菊池正士も雲母の薄膜による電子線の干渉現象を観察している。

哲学的な観点から見ると、この物質波理論は過去の原子論の崩壊に大きく貢献した。当初、ド・ブロイは、実際の波(すなわち、直接的な物理的解釈を持つ波)が粒子と関連していると考えていた。しかし、物質の波の側面は、シュレーディンガー方程式によって定義される波動関数によって形式化された。これは、実際の物理的な波を伴わない、確率的な解釈を持つ純粋な数学的実体である。この波動関数は、物質に波の振る舞いを示すが、実際の物理的な波を出現させるわけではない。しかし、ド・ブロイは晩年までデイヴィッド・ボームの業績に倣い、物質波の直接的かつ現実的な物理的解釈へと回帰した。

2.2.2. 波動方程式への影響

ド・ブロイの提唱した物質波の概念は、エルヴィン・シュレーディンガーが波動力学を定式化し、シュレーディンガー方程式を導出する上で決定的な影響を与えた。シュレーディンガーはド・ブロイのアイデアを発展させ、粒子が波として振る舞う様子を記述する数学的な枠組みを構築した。これにより、量子力学は単なる仮説の段階を超え、原子や素粒子の振る舞いを予測し説明できる強力な理論へと発展した。

2.3. その他の理論と概念

ド・ブロイの科学的探求は、物質波理論に留まらず、多岐にわたる独創的なアイデアを生み出した。

2.3.1. パイロット波理論とド・ブロイ=ボーム理論

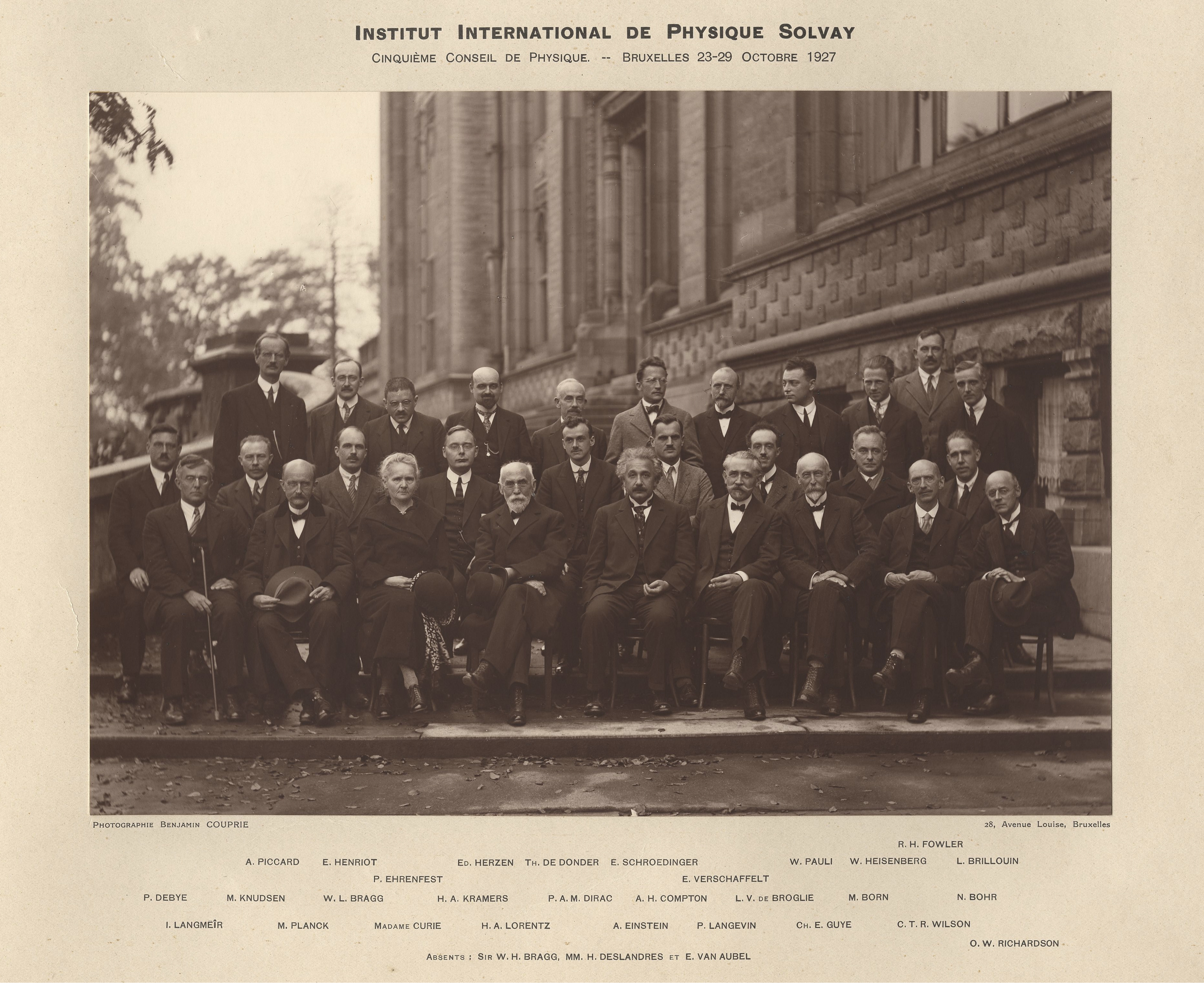

ド・ブロイは、量子力学における確率論的解釈に反対し、より因果的な説明を追求した。彼は1927年のソルベー会議で、粒子が「パイロット波」によって導かれるという概念を提示したが、当時は受け入れられず、量子力学の主流であるコペンハーゲン解釈に取って代わられた。しかし、1952年にデイヴィッド・ボームがこのアイデアを再発見し、発展させたことで、ド・ブロイ=ボーム理論として知られるようになった。この理論は、物質波に現実的な状態を与え、量子理論の予測を再現する唯一の因果的解釈として、現在も研究が続けられている。

2.3.2. 電子の内部時計に関する推測

ド・ブロイは1924年の博士論文において、電子が粒子を導くパイロット波のメカニズムの一部を構成する内部時計を持っていると推測した。その後、デイヴィッド・ヘステネスは、エルヴィン・シュレーディンガーが提唱したツィッターベベグング(微細振動)との関連性を提案した。内部時計仮説の検証と時計周波数の測定の試みは、まだ決定的ではないものの、最近の実験データはド・ブロイの推測と少なくとも矛盾しないことが示されている。

2.3.3. その他の理論

ド・ブロイは、中性微子や光子は非常に小さいながらもゼロではない静止質量を持つと推測した。光子が完全に質量を持たないという仮説を否定したことは、彼が宇宙の膨張仮説に疑問を抱くきっかけともなった。さらに、彼は粒子の真の質量は一定ではなく可変であり、各粒子は作用の周期的積分に等しい熱力学的機械として表現できると信じていた。

彼はまた、最小作用の原理を一般化し、フェルマーの原理とモーペルテュイの原理の等価性を用いて、波の幾何光学と古典力学の間の関連性を示した。彼の最後の研究では、熱力学と力学という二つの大きな法則体系を統一しようと試みた。

「ボルツマンとその継承者たちが熱力学の統計的解釈を発展させた時、熱力学は力学の複雑な分野と見なすことができた。しかし、私の現在の考えでは、力学は熱力学の単純化された分野であるように見える。私は、この数年間で量子理論に導入した全てのアイデアの中で、それが最も重要で最も深遠なアイデアであると考えている。」

このアイデアは、連続的な極限への移行が仮定されるとき、その力学が熱力学の極限となりうるため、連続的-不連続的二重性と一致する。これはまた、力学法則体系を完成させるために「建築的原理」の必要性を主張したライプニッツの考えにも近い。しかし、彼によれば、対立の意味での二重性よりも統合(一方が他方の極限である)の側面が強く、統合の努力は彼にとって絶え間ないものであった。彼の最初の公式では、第一項が力学に、第二項が光学に関係している。

:

1934年に提唱された「光の中性微子理論」は、光子が2つのディラック中性微子の融合に相当するという考えを導入した。この理論は現在、多くの物理学者には受け入れられていない。

ド・ブロイの最後のアイデアは、孤立した粒子の「隠れた熱力学」であった。これは、フェルマーの原理、モーペルテュイの原理、カルノーの原理という物理学の最も遠い3つの原理を結びつけようとする試みである。この研究では、作用がエントロピーの一種の反対として位置づけられ、次の方程式によって唯一の普遍的な2つの次元が関連付けられる。

:

この大きな影響の結果として、この理論は不確定性原理を、作用の極値周辺の距離、すなわち「エントロピーの減少」に対応する距離へと回帰させる。

3. 学術的経歴と役職

ルイ・ド・ブロイは、その学術的なキャリアを通じて、教育者、研究者、そして科学界のリーダーとして多大な貢献をした。

3.1. 教育と研究活動

1926年からド・ブロイはソルボンヌ大学で教鞭を執り始めた。1928年にはアンリ・ポアンカレ研究所の理論物理学教授に就任した。1945年には、産業と科学の連携を深める努力が認められ、フランス原子力高等弁務官の顧問に任命された。彼はアンリ・ポアンカレ研究所に応用力学センターを設立し、そこで光学、サイバネティクス、原子力に関する研究が行われた。彼は国際量子分子科学アカデミーの設立に影響を与え、その初期メンバーの一人であった。1962年にアンリ・ポアンカレ研究所を退官した。

3.2. 学術院での活動

ド・ブロイは1933年にフランス科学アカデミーの会員となり、1942年からは同アカデミーの終身書記を務めた。彼は「カトリック・フランス科学者連合評議会」への参加を要請されたが、非宗教的であることを理由に辞退した。

1944年10月12日、彼はアカデミー・フランセーズの会員に選出され、数学者エミール・ピカールの後任となった。第二次世界大戦中のアカデミー会員の死や投獄、その他の戦争の影響により、アカデミーは彼の選出に必要な20人の定足数を満たすことができなかった。しかし、例外的な状況のため、出席した17人の会員による満場一致の選出が承認された。アカデミーの歴史上唯一の出来事として、彼は1934年に選出されていた実兄モーリスによって会員として迎え入れられた。

ド・ブロイは、多国籍研究所の設立を提唱した最初の高位科学者であり、その提案はCERNの設立に繋がった。

4. 受賞歴と栄誉

ルイ・ド・ブロイは、その画期的な科学的貢献に対して、数多くの賞と栄誉を受けた。

4.1. ノーベル物理学賞

ド・ブロイの物質波理論は、1927年に電子回折の実験によって検証された。アバディーン大学のジョージ・パジェット・トムソンは薄い金属の多結晶フィルムに電子ビームを通し、予想通りの干渉パターンを得た。一方、ベル研究所のクリントン・デイヴィソンとレスター・ジャマーはニッケルの単結晶格子に電子ビームを通すことで同じ結果を得た。

これらの実験的検証を受け、1929年にド・ブロイは「電子の波動性の発見」によりノーベル物理学賞を受賞した。彼の博士論文提出時、その内容を完全に理解できなかった教授陣がアルベルト・アインシュタインに意見を求めたところ、アインシュタインは「この青年は博士号よりノーベル賞を受けるに値する」と返答したと伝えられており、この予言は5年後に現実のものとなった。

4.2. その他の受賞歴と会員資格

- 1929年:アンリ・ポアンカレメダル

- 1932年:アルベール1世賞

- 1938年:マックス・プランク・メダル

- 1938年:スウェーデン王立科学アカデミーフェロー

- 1939年:アメリカ哲学協会国際会員

- 1944年:アカデミー・フランセーズフェロー

- 1948年:全米科学アカデミー国際会員

- 1952年:ユネスコのカリンガ賞

- 1953年:王立協会フェロー

- 1958年:アメリカ芸術科学アカデミー国際名誉会員

- 1961年:レジオンドヌール勲章グランクロワ騎士

- 1975年:ヘルムホルツ・メダル

5. 私生活

ルイ・ド・ブロイは生涯独身であった。

5.1. 公爵位の継承

1960年、彼の兄である第6代ブロイ公爵モーリスが後継者なく死去したことにより、ルイは第7代ブロイ公爵の爵位を継承した。

5.2. 死去

ド・ブロイは1987年3月19日にルーヴシエンヌで94歳で死去した。彼の葬儀は1987年3月23日にサン=ピエール=ド=ヌイイ教会で行われた。彼の死後、公爵位は遠縁の従兄弟であるヴィクトール=フランソワ・ド・ブロイに引き継がれた。

6. 遺産と影響

ルイ・ド・ブロイの物質波の発見は、量子力学の発展に不可欠な基盤を提供し、現代物理学に計り知れない影響を与えた。彼の理論は、エルヴィン・シュレーディンガーの波動力学の定式化に直接つながり、電子やその他の粒子の振る舞いを理解するための新しい枠組みを提供した。

また、彼のパイロット波理論は、主流のコペンハーゲン解釈とは異なる、量子力学の因果的な解釈を追求する道を開いた。このアイデアは後にデイヴィッド・ボームによって発展され、ド・ブロイ=ボーム理論として知られるようになった。これは、量子現象の根底にあるより深い現実を探求する現代の研究においても重要な役割を果たしている。

ド・ブロイは、科学知識の普及にも尽力し、ユネスコからカリンガ賞を授与された。さらに、CERNの設立を提唱するなど、国際的な科学協力の推進にも貢献した。彼の業績と哲学は、物理学の概念的理解を深め、科学と社会の間の対話を促進する上で、永続的な遺産を残している。

7. 著作

- Recherches sur la théorie des quanta (量子理論の研究), Thesis, Paris, 1924, Ann. de Physique (10) 3, 22 (1925).

- Ondes et mouvements (波動と運動) Paris: Gauthier-Villars, 1926.

- Introduction à la physique des rayons X et gamma (X線とガンマ線の物理学への序論), with モーリス・ド・ブロイ, Gauthier-Villars, 1928.

- Rapport au 5ème Conseil de Physique Solvay (第5回ソルベー物理学会議への報告), Brussels, 1927.

- Mecanique ondulatoire (波動力学). Paris: Gauthier-Villars, 1928.

- Recueil d'exposés sur les ondes et corpuscules (波と粒子の解説集). Paris: Librairie scientifique Hermann et C.ie, 1930.

- Matière et lumière (物質と光). Paris: Albin Michel, 1937.

- 日本語訳:『物質と光』河野与一訳、岩波文庫、1972年。

- La Physique nouvelle et les quanta (新しい物理学と量子). Flammarion, 1937.

- Continu et discontinu en physique moderne (現代物理学における連続と不連続). Paris: Albin Michel, 1941.

- Ondes, corpuscules, mécanique ondulatoire (波、粒子、波動力学). Paris: Albin Michel, 1945.

- Physique et microphysique (物理学と微視的物理学). Albin Michel, 1947.

- Vie et œuvre de Paul Langevin (ポール・ランジュバンの生涯と業績). French Academy of Sciences, 1947.

- Optique électronique et corpusculaire (電子および粒子光学). Herman, 1950.

- Savants et découvertes (科学者と発見). Paris, Albin Michel, 1951.

- Une tentative d'interprétation causale et non linéaire de la mécanique ondulatoire: la théorie de la double solution. Paris: Gauthier-Villars, 1956.

- 英語訳: Non-linear Wave Mechanics: A Causal Interpretation. Amsterdam: Elsevier, 1960.

- Nouvelles perspectives en microphysique (微視的物理学における新しい展望). Albin Michel, 1956.

- Sur les sentiers de la science (科学の小路から). Paris: Albin Michel, 1960.

- Introduction à la nouvelle théorie des particules de M. Jean-Pierre Vigier et de ses collaborateurs. Paris: Gauthier-Villars, 1961. Paris: Albin Michel, 1960.

- 英語訳: Introduction to the Vigier Theory of elementary particles. Amsterdam: Elsevier, 1963.

- Étude critique des bases de l'interprétation actuelle de la mécanique ondulatoire. Paris: Gauthier-Villars, 1963.

- 英語訳: The Current Interpretation of Wave Mechanics: A Critical Study. Amsterdam, Elsevier, 1964.

- Certitudes et incertitudes de la science (科学の確実性と不確実性). Paris: Albin Michel, 1966.

- with Louis Armand, Pierre Henri Simon and others. Albert Einstein. Paris: Hachette, 1966.

- 英語訳: Einstein. Peebles Press, 1979.

- Recherches d'un demi-siècle (半世紀の研究). Albin Michel, 1976.

- Les incertitudes d'Heisenberg et l'interprétation probabiliste de la mécanique ondulatoire (ハイゼンベルクの不確定性と波動力学の確率論的解釈). Gauthier-Villars, 1982.