1. 概要

ヴェラ・ヒティロヴァ(Věra Chytilováヴェラ・ヒティロヴァチェコ語、1929年2月2日 - 2014年3月12日)は、チェコの映画監督であり、前衛的なチェコ映画の先駆者の一人として、特にチェコ・ヌーヴェルヴァーグの重要な人物として知られています。彼女は、チェコスロバキア政府による厳格な検閲と表現の自由の抑圧に直面しながらも、その芸術的信念を貫き通し、後の世代の映画製作者に多大な影響を与えました。

ヒティロヴァは、その生涯を通じて社会的な偽善や消費主義、性別や権力の問題といったテーマを実験的で非線形な物語を通じて探求しました。特に、1966年の代表作『ひなぎく』は、当時の政府によって発禁処分を受けるほどに議論を呼んだ作品であり、彼女の抵抗精神と揺るぎない芸術的姿勢を象徴しています。彼女の作品は、しばしば政府の偽善を暴き、人間の行動における道徳的な問いを投げかけるものでした。

2. 生い立ちと教育

2.1. 幼少期と教育

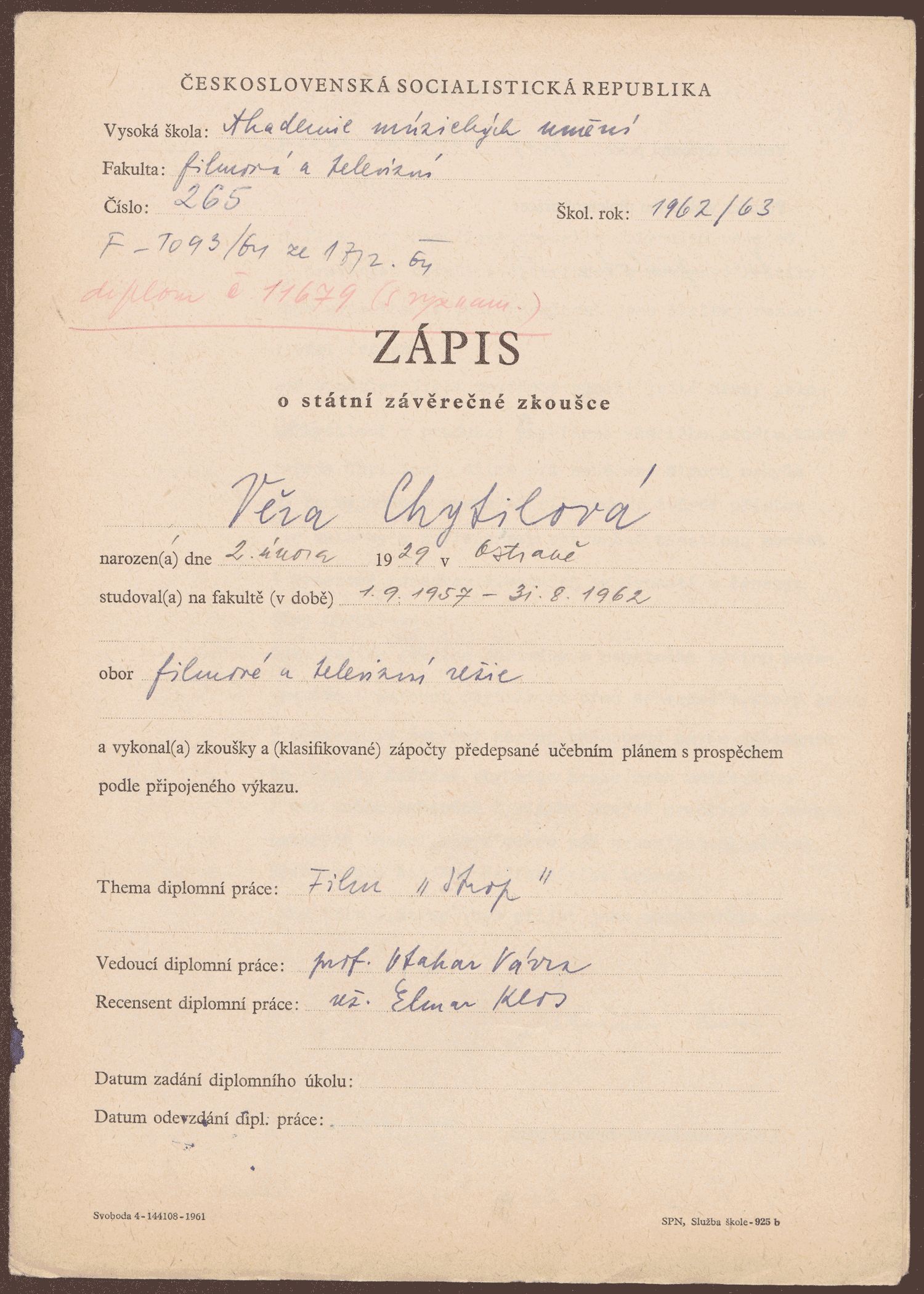

ヴェラ・ヒティロヴァは1929年2月2日、チェコスロバキアのオストラヴァに生まれました。厳格なカトリックの家庭で育ったことが、後に彼女の映画に登場する道徳的な問いに大きな影響を与えています。大学では当初、哲学と建築学をブルノで学びましたが、これらの分野を断念しました。

その後、28歳となった1957年にプラハ舞台芸術アカデミー映画テレビ学部(FAMU)に入学し、映画製作を学びました。彼女は同校で監督を専攻した最初の女性であり、高名な映画監督オタカル・ヴァーヴラに師事しました。1962年にFAMUを卒業したヒティロヴァの芸術的ビジョンへの献身は、学生時代から顕著でした。卒業制作映画の脚本『天井』は、そのキッチュな性質から教授に一度却下されましたが、彼女は同級生のパヴェル・ユラーチェクに脚本を書き直させて教授の承認を得た後も、あくまで元の脚本を撮影するという断固たる態度を貫きました。

2.2. 初期キャリア

映画監督になる以前、ヒティロヴァは多岐にわたる職歴を持っていました。彼女はドラフトウーマン、ファッションモデル、写真のレタッチャーとして働いた後、プラハのバランドフ・スタジオでカチンコガールとして映画業界に入りました。バランドフ・スタジオから映画製作の推薦を得ようとしましたが、一度は拒否されました。しかし、この拒絶にもひるまず、後にFAMUへの入学を果たし、映画監督としての道を歩み始めました。

3. キャリアと主要作品

FAMU卒業後、ヒティロヴァの短編映画はチェコスロバキア全土で劇場公開されました。1963年には、初の長編映画『サムシング・ディファレント』を公開しました。

3.1. 初期作品とチェコ・ヌーヴェルヴァーグ

ヒティロヴァはチェコ・ヌーヴェルヴァーグの先駆者として知られており、その中でも最も有名なのは、かつて非常に物議を醸した1966年の映画『ひなぎく』(Sedmikráskyセドミクラーシュキチェコ語)です。『ひなぎく』は、共感しにくい登場人物、連続性のない物語、そして唐突な視覚的スタイルで特徴付けられます。ヒティロヴァは、この作品が観客の感情移入を制限し、根底にある思想や哲学の理解へと導くように構成されたと述べています。

この映画は、食糧不足が深刻な時期に食べ物を大量に無駄にする描写があったため、チェコスロバキア国内での上映が1年以上にわたり禁止されました。劇中の二人の主人公、マリエIとマリエIIは、退屈で甘やかされた中流階級の女性たちの愚かさを表現するだけでなく、性的な対象としてのみ評価される社会に食い尽くされる若い女性たちの無力さも示しています。彼女たちは、「もし世界が腐っているなら、私たちも腐ってしまおう」という言葉で、自らの快楽的な行動を正当化します。ヒティロヴァはこの映画で、腐敗と消費に対する辛辣な批判を展開しましたが、それにもかかわらず、イタリアのベルガモ映画祭でグランプリを受賞しました。この作品は、彼女の映画キャリアを確固たるものにし、国内外で広く知られるきっかけとなりました。

日本では1991年3月に公開され、その先進的でガーリーな感覚が、いわゆる「渋谷系」文化の中で若い女性を中心に受け入れられ、「1960年代の女子映画の決定版」と評されました。1969年には、当時「政治の時代」に突入していたフランスのヌーヴェルヴァーグの映画監督ジャン=リュック・ゴダールが組織した映画製作集団「ジガ・ヴェルトフ集団」による映画『プラウダ』に出演し、インタビューを受けました。この作品は1971年11月3日に日本でも公開されました。

3.2. 検閲期間と映画製作への復帰

1968年のアレクサンデル・ドゥプチェクによるチェコスロバキアの自由化は、政府の権限を分散させ、出版物への規制を緩和し、ヒティロヴァのような芸術家たちに以前にはなかった創作の自由をもたらしました。このような状況下で、ヒティロヴァは次の映画『フルート・オブ・パラダイス』(Ovoce stromů rajských jímeオヴォツェ・ストロムー・ライスキーフ・イーメチェコ語、1969年)の製作に取り掛かりました。これは、創世記の物語を前衛的かつリベラルな視点から描いた、実験的でサイケデリックな作品です。

しかし、数ヶ月にわたる緊迫した交渉の末、ソ連は改革への対応として、他のワルシャワ条約機構加盟国の軍隊と共にチェコスロバキアに侵攻し、政府を迅速に掌握しました。ドゥプチェクの解任はチェコ・ヌーヴェルヴァーグの終焉を告げ、ソ連は社会改革を撤回するだけでなく、出版物に対しさらに厳しい規制を課し、政府をソ連の一部として中央集権化しました。ヒティロヴァや彼女のような多くの芸術家たちは、映画製作か祖国かの選択を迫られました。

ヴェラ・ヒティロヴァは7年間、映画製作を禁じられ、夫の名義で活動を続けました。しかし1976年、政府は彼女にアプローチし、国営のショート・フィルム・スタジオで映画を製作するよう懇願しました。同じ頃、アメリカで開催された新たに組織された「ウーマン・フィルム・フェスティバル」に招かれましたが、チェコスロバキア政府は彼女の参加を許可しませんでした。このフェスティバルは『ひなぎく』を上映したいと申し出ましたが、ヒティロヴァは検閲されていないプリントを持っていないこと、そしてもはや映画を製作することが許されていないことを明かしました。彼女は検閲されていないプリントがパリとブリュッセルに2本あることを知っていましたが、どちらも彼女の所有ではありませんでした。

結果として、フェスティバルはヒティロヴァの代弁者として国際的な圧力をチェコスロバキア政府にかけ始めました。この圧力に後押しされ、ヒティロヴァは直接フサーク大統領に手紙を送り、自身のキャリアと社会主義への個人的な信念を詳細に述べました。この圧力キャンペーンの成功と、ヒティロヴァの大統領への訴えにより、彼女は『りんごゲーム』(Hra o jablkoフラ・オ・ヤブルコチェコ語、1976年)の製作を開始しました。『りんごゲーム』は完成後、カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭とシカゴ国際映画祭で上映され、後者ではシルバー・ヒューゴ賞を受賞しました。

『りんごゲーム』公開後も、ヒティロヴァは映画製作を続けることを許されましたが、チェコスロバキア政府からの絶え間ない論争と厳しい検閲に直面し続けました。

3.3. 後期作品

ヴェラ・ヒティロヴァの最後の作品は2006年に公開された『保証のないすばらしい瞬間』でした。晩年も彼女はFAMUで監督を指導し続けました。

4. 芸術スタイルとテーマ

4.1. 主要テーマ

多くのチェコ・ヌーヴェルヴァーグの映画製作者と同様に、ヒティロヴァも1950年代のスターリン主義後のチェコスロバキアに影響を受けていました。彼女は、政府の偽善を完全に逆の形で提示することによって、それを暴こうとしました。ヒティロヴァは反消費主義者であり、自身をフェミニストではなく個人主義者と称していました。

ヒティロヴァの映画のほぼ全てで女性が主役を務めており、性別、性、権力の概念が彼女の作品の中心的なテーマとなっています。チェコ社会はヒティロヴァの作品の主要な焦点でしたが、彼女はチェコ・ヌーヴェルヴァーグの映画製作者のスタイルが国際的な関連性を持つことを目指しました。

4.2. 映画的スタイル

チェコスロバキアへのソ連侵攻以前のヒティロヴァの映画は、非常に実験的で、サイケデリックな色彩と非線形な編集で知られていました。『ひなぎく』や『フルート・オブ・パラダイス』は、不条理とシュルレアリスムによって特徴づけられます。ヒティロヴァが使用したカラーフィルターやその他の実験的な手法は、1960年代の彼女の映画に特有のものでした。

ヒティロヴァは、特定の文学的または言語的慣習に依拠することなく、多様な視覚的操作を用いて映画の中に意味を創造する、独自の映画言語とスタイルを体現しました。彼女の作品は、フランス・ヌーヴェルヴァーグやイタリアン・ネオレアリズモに大きく影響を受けた、個人的な映画スタイルを創造するために、日常生活の観察をアレゴリーやシュルレアリスム的な文脈と組み合わせて使用しました。

ヒティロヴァは、観客が映画を外部の視点から捉えられるように、シネマ・ヴェリテに似た映画スタイルを積極的に使用しました。彼女のシネマ・ヴェリテの使用は、1966年の映画『ひなぎく』で最もよく示されており、これらの技法は「観客の感情移入をそらし、心理学を破壊し、ユーモアを強調する哲学的なドキュメンタリー」を創造しました。これらの操作を通じて、ヒティロヴァは観客に彼女の映画の意味を問いかけさせる不連続な鑑賞体験を生み出しました。

ヒティロヴァは自身を「コントロールフリーク」であり、「熱くなりすぎて止まらないやかん」だと語っていました。彼女の「熱すぎる」態度は、ソ連が支配する映画業界での仕事を得ることを困難にしました。彼女はソ連に対して積極的に批判的であることで知られており、「私の批判は、あなたが説く道徳的原則の文脈にあるのではないですか?批判的な考察は不可欠です」と述べていました。彼女は、常に課される厳しい検閲にもかかわらず、自身のビジョンに忠実な映画を製作するために、しばしば騒動を起こし、「ヒステリックな場面」を引き起こしました。

5. 私生活

ヴェラ・ヒティロヴァは1929年2月2日、チェコスロバキアのオストラヴァに生まれました。彼女は1968年のソ連侵攻後もチェコスロバキアを離れることを拒否し、「その時、映画を撮ることが使命となった」と述べています。この決断は、彼女の芸術的信念と、抑圧的な体制下での抵抗精神を強く示唆しています。

彼女はFAMU在学中に出会った撮影監督ヤロスラフ・クチェラと結婚しました。ソ連占領下でヒティロヴァが監督としての仕事を見つけられなかった時期には、彼女と夫は家族の家を建て、二人の子供を育てました。彼らの子供は、アーティストのテレザ・クチェロヴァ(1964年生まれ)と、撮影監督のシュチェパン・クチェラ(1968年生まれ)です。

6. 死去

ヴェラ・ヒティロヴァは長期間の闘病生活の末、2014年3月12日にプラハで、家族に見守られながら85歳で死去しました。

7. 遺産と評価

7.1. 批判的評価と影響

ヒティロヴァは、戦闘的フェミニスト映画製作者として引用されることがあります。ヨゼフ・シュクヴォレツキーは、「真のフェミニストの伝統において、ヴェラは集中的な知的な努力と、美と形式に対する女性的な感覚を兼ね備えていた」と述べています。『ひなぎく』は、その態度と男性の性に対する態度への積極的な批判から、フェミニスト映画と見なされています。しかし、ヒティロヴァ自身は自身をフェミニスト映画製作者とは見ておらず、むしろ個人主義を信じており、特定の慣習やルールを信じないなら、それを破るのは個人の責任だと述べていました。

彼女の「熱すぎる」態度は、ソ連が支配する映画業界で仕事を得ることを困難にしました。彼女はソ連に対して積極的に批判的であることで知られていました。

7.2. 受賞と表彰

ヒティロヴァは生前、その功績に対して数々の賞と栄誉を受けています。彼女は芸術文化勲章、チェコ功労勲章、そしてチェコ・ライオン賞を受賞しました。

8. フィルモグラフィ

| 年 | タイトル | 監督 | 脚本 | 原作 | 音楽 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1961 | 天井(Stropストロプチェコ語) | はい | はい | ||

| 1962 | 一袋分の蚤(Pytel blechピーテル・ブレヒチェコ語) | はい | はい | はい | |

| 1963 | サムシング・ディファレント(O něčem jinémオ・ニェーチェム・イネームチェコ語) | はい | はい | はい | |

| 1966 | "世界のカフェテリアにて" in 『深い淵の真珠』(Perličky na dněペルリチュキ・ナ・ドニェチェコ語) | はい | |||

| 1966 | 『ひなぎく』(Sedmikráskyセドミクラーシュキチェコ語) | はい | はい | はい | |

| 1970 | 『フルート・オブ・パラダイス』(Ovoce stromů rajských jímeオヴォツェ・ストロムー・ライスキーフ・イーメチェコ語) | はい | はい | ||

| 1976 | 『りんごゲーム』(Hra o jablkoフラ・オ・ヤブルコチェコ語) | はい | はい | はい | |

| 1978 | 『非情な時間』(Čas nelítostnýチャス・ネリートストニチェコ語) | はい | |||

| 1979 | 『パネルストーリー』(Panelstory aneb Jak se rodí sídlisteパネルストーリー・アネブ・ヤク・セ・ロディ・スィードリシュチェチェコ語) | はい | はい | はい | |

| 1981 | 『カラミティ』(Kalamitaカラミタチェコ語) | はい | はい | ||

| 1981 | 『チティロヴァ対フォルマン - 継続性の意識』(Chytilová Versus Forman - Consciousness of Continuityヒティロヴァー・フェルサス・フォルマン - コンシャスネス・オブ・コンティニュイティチェコ語) | はい | |||

| 1983 | 『ファウヌスの非常に遅い午後』(Faunovo velmi pozdní odpoledneファウノヴォ・ヴェルミ・ポズドニー・オドポレドネチェコ語) | はい | はい | ||

| 1984 | 『プラハ:ヨーロッパの不穏な心』(Praha: The Restless Heart of Europeプラハ:ザ・レストレス・ハート・オブ・ヨーロッパチェコ語) | はい | はい | はい | |

| 1987 | 『ウルフス・ホール』(Vlčí boudaヴルチー・ボウダチェコ語) | はい | はい | ||

| 1987 | 『道化師と女王』(Šašek a královnaシャシェク・ア・クラーロヴナチェコ語) | はい | はい | ||

| 1988 | 『ホーフ・ヒア、ホーフ・ゼア』(Kopytem sem, kopytem tamコピテム・セム、コピテム・タムチェコ語) | はい | はい | ||

| 1990 | 『解放者マサリィク』(Tomáš Garrigue Masaryk, a Liberatorトマーシュ・ガリーグ・マサリク、ア・リベレーターチェコ語) | はい | |||

| 1991 | 『プラハの私の市民は私を理解する』(Moji milí spoluobčanéモイ・ミリー・スポルオプチャネチェコ語) | はい | はい | ||

| 1992 | 『インヘリタンス』(Dedičství aneb Kurvahošigutntagデディチュストヴィー・アネブ・クルヴァホシグットングチェコ語) | はい | はい | ||

| 1998 | 『トラップ、トラップ、リトル・トラップ』(Pasti, pasti, pastičkyパスティ、パスティ、パスティチュキチェコ語) | はい | はい | ||

| 2000 | 『フライツ・アンド・フォールズ』(Potkávat a loučit seポトカヴァート・ア・ロウチト・セチェコ語) | はい | はい | はい | |

| 2001 | 『エグザイル・フロム・パラダイス』(Vyhnání z rájeヴィフナーニー・ズ・ラーイェチェコ語) | はい | はい | はい | はい |

| 2005 | 『サーチング・フォー・エスター』(Hledání Esterフレダーニー・エスターチェコ語) | はい | |||

| 2006 | 『保証のないすばらしい瞬間』(Hezké chvilky bez zárukyヘズケ・フヴィルキ・ベズ・ザールキチェコ語) | はい | はい |