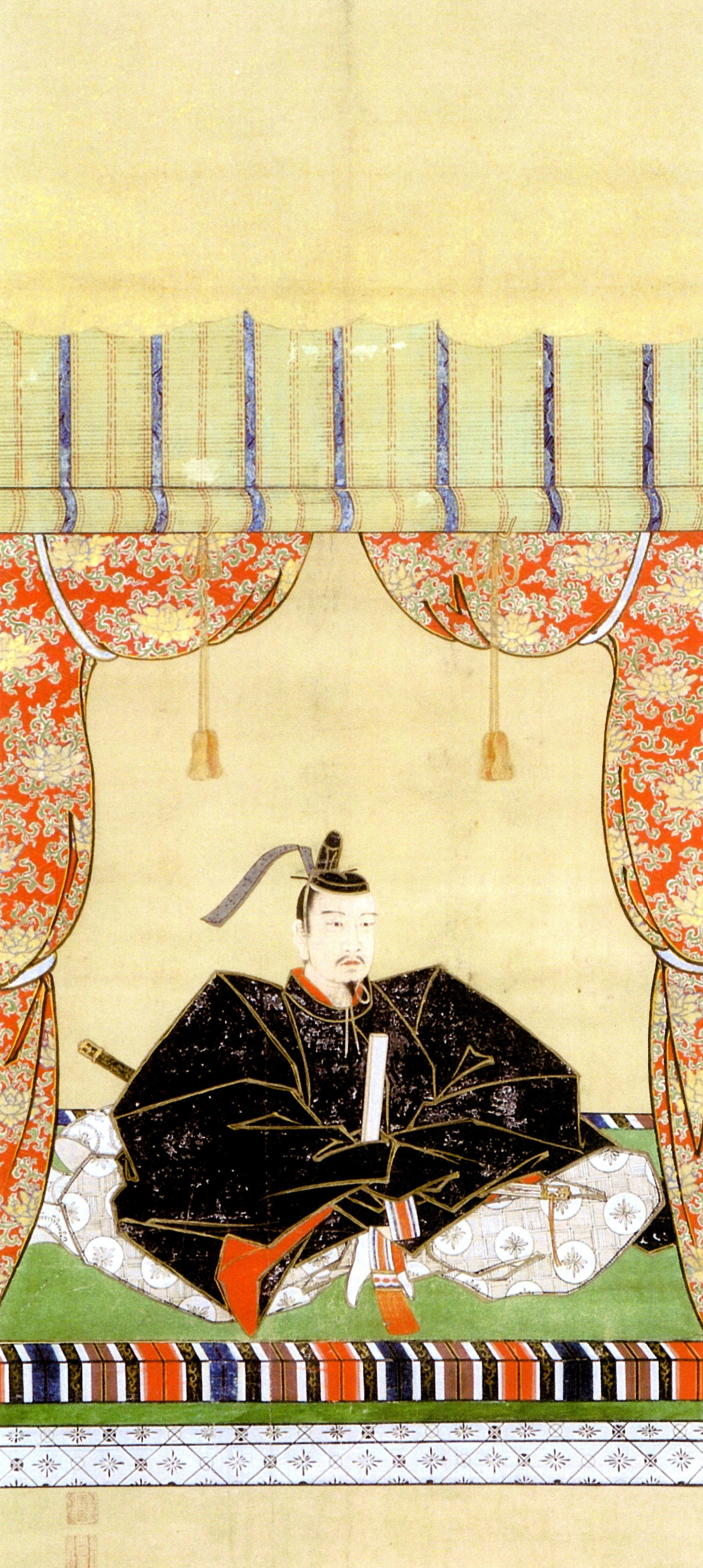

1. 生涯

加藤忠広は、父の死後、若年で広大な肥後熊本藩の藩主となったが、その統治は多難を極めた。江戸幕府による厳しい介入と藩内の混乱に見舞われ、最終的に改易され流人生活を送ることとなる。

1.1. 誕生と幼少期

加藤忠広は慶長6年(1601年)に、肥後国熊本藩初代藩主の加藤清正の三男として生まれた。幼名は虎之助(虎之助とらのすけ日本語)、虎勝(虎勝とらかつ日本語)といった。兄である虎熊と熊之助(加藤忠正)が早世したため、忠広は幼くして加藤家の世子(後継者)となった。

1.2. 家督継承と藩政

慶長16年(1611年)、父・清正が死去したため、忠広は11歳で家督を継承し、熊本藩の第2代藩主となった。若年での藩主就任であったため、江戸幕府は加藤家に対し9か条からなる掟書を示し、家督継承の条件とした。その内容は、「水俣城、宇土城、矢部城の廃止」「未進の年貢の破棄」「家臣に課せられる役儀の半減(百姓への費用の転嫁抑制)」「支城主の人事と重臣の知行割は幕府が行う」など、藩の運営に対する幕府の強い介入を伴うものであった。後に一国一城制が敷かれると、鷹ノ原城、内牧城、佐敷城などの廃止も命じられ、最終的には熊本城と麦島城のみの存続が許された。これにより、清正時代に支城主が持っていた半独立的な権力が規制されることとなった。

藩政は重臣合議制となり、藤堂高虎が後見人を務めたとされている。しかし、忠広には家臣団を完全に掌握するだけの統率力がなく、牛方馬方騒動など重臣間の対立が頻発し、藩政は混乱したと伝えられている。周辺の大名である小倉藩主・細川忠興は忠広の行状を「狂気」と断じて警戒しており、その子細川忠利も「肥後の国政悪しく行跡乱れて」と、藩の統治が危機的な状況にあったことを証言している。また、正室と側室間のトラブルも藩政の混乱を招く要因の一つとなった。

1.3. 改易

寛永9年(1632年)5月22日、忠広は江戸への参府途上、品川宿で突如入府を止められた。そして池上本門寺において、上使の稲葉正勝より改易(領地没収と藩の取り潰し)の沙汰が言い渡された。忠広はその後、出羽国庄内藩主・酒井忠勝のもとへ預けられることとなった。改易の際、国元では一部家臣が籠城の構えを見せたものの、忠広直筆の書状が届いたことで無血開城に至ったという。

1.4. 流人としての生活

改易後、忠広は出羽国の出羽丸岡藩において、一代限りながら1万石の堪忍領を与えられ、22年間の余生を過ごした。同行したのは母である正応院をはじめ、側室、乳母、女官、そして20名の家臣で、総勢50人の一行であった。肥後に残していた祖母(正応院の母)も後に呼び寄せている。丸岡での生活は、堪忍領からの年貢取立ては庄内藩の代官が行い、実際の収入は3千石にも満たなかったという。しかし、庄内藩からの足し米や、京都の本圀寺に在住していた旧家臣団からの仕送りがあったため、忠広の流人生活は厳しいものではなく、比較的自由な環境であったとされる。

忠広は流人としての日々を、文学や音曲に親しみ、書をしたり、和歌を詠んだりして過ごした。金峯神社参拝や水浴びなども行っていたという。配流の道中に始めた歌日記には、1年余りの間に詠んだ319首が収められ、『塵躰集』(じんていしゅう)として編纂された。『塵躰集』には、『小倉百人一首』で耳馴れた語句や『伊勢物語』からの影響が見られ、東国へ下った在原業平に自身を重ねる心情が窺える。また、光源氏にもその身を投影したかのように『源氏物語からの引用も多く、尺八など楽器に親しむ歌もある。表では小姓たちに、奥では母、乳母、祖母、愛妾、侍女たちに囲まれ、歌を詠み、物語を読み、音曲を奏で、酒に酔いながら花鳥風月を愛でるという、地味ながらも充実した生活を送っていた様子が垣間見える。

『塵躰集』には父清正を歌ったものや、側室法乗院を懐かしむもの、姉のあま姫への想いを歌にしたものがあった一方、正室の崇法院や嫡男の光正について歌ったものはなく、徳川家康の孫である正室との関係性が疎遠であったことが示唆される。

慶安4年(1651年)6月に母・正応院が死去し、その2年後の承応2年(1653年)、忠広自身も53歳で死去した。遺言により、遺骸は屋敷に土葬してあった母・正応院の遺骸と共に山形県鶴岡市の本住寺に葬られ、墓も並んで造られた。忠広の遺臣のうち希望した6人は庄内藩に召し抱えられ、その子孫は幕末まで庄内藩に仕えた。

2. 改易の背景と原因

加藤忠広の改易は、単一の理由によるものではなく、複数の要因が複雑に絡み合って引き起こされたものであった。長らく唱えられてきた説は、近年の研究によって否定され、忠広自身の統治能力の欠如と幕府の法度違反が決定的な要因とされている。

2.1. 従来説と反論

加藤忠広の改易に関しては、これまで様々な説が提唱されてきた。

- 加藤光正の謀反連判状偽造事件関与説**: 嫡男の光正が諸大名の名前と花押を記した謀反の連判状の偽物を作って遊んだことが原因とされた。

- 徳川忠長連座説**: 忠広と徳川忠長が特別な関係にあり、忠長が改易された際に忠広も連座したという説。

- 豊臣恩顧の大名説**: 加藤家が豊臣氏に仕えた旧縁から、徳川幕府によって警戒され、改易されたという説。

- 幕府の政略的改易説**: 幕府が最初から加藤家を改易する意図を持っており、何らかの口実を見つけて処分を実行したという説。

しかし、近年の研究、特に福田正秀による研究では、これらの説は一次資料に見当たらず、時期的な矛盾や、幕府が慎重な調査を行った事実などから、いずれも否定されている。

2.2. 改易の真相

加藤忠広の改易は、光正の謀反連判状偽造事件がきっかけとなり、忠広の統治能力の欠如や乱行といった「諸事不作法」が幕府に知れ渡ったことが直接的な原因となった。特に、幕府に無断で側室の法乗院と二人の子供を国元に連れ帰った行為は、大名が将軍家以外の者と縁戚関係を結ぶことを禁じた武家諸法度第八条に違反する行為であり、これが決定的な要因として改易を招いたとされる。

また、徳川家の血筋を引く正室崇法院(徳川秀忠の養女であり、長男の光正の母)を疎かにし、側室の法乗院を偏愛するといった女性関係の問題も、「女子之儀」として改易の大きな要因の一つとされている。

忠広と光正の行動がここまで乱れた原因として、忠広は以前の牛方馬方騒動で改易を免れたことによる油断があったとされ、光正は徳川秀忠の外孫という高い身分から来る甘えが、今回の某書事件を引き起こす遠因となったと指摘されている。

さらに、父・清正が残した課題も忠広の統治に大きな影響を与えた。清正は新田開発や治水工事で知られる一方で、文禄・慶長の役に対応するための動員体制が、その後の関ヶ原の戦いや天下普請への対応のために継続され、百姓は度重なる動員や重税に苦しめられ、領国は疲弊していた。清正の死と同時期に重臣の大木兼能が殉死し、国元で清正を補佐していた下川又左衛門が病死したことも、内政・外交の支柱が失われた脆弱な体制を忠広に引き継がせ、牛方・馬方騒動など家中の対立を招き、藩政停滞を招いたとされる。

3. 家族と子孫

加藤忠広の家族関係は、改易とそれに続く流人生活の中で大きく変化した。特に正室との関係、そして子女たちの運命は、家系の存続に深く関わっている。

改易の過程も相まって、正室の崇法院は忠広の配流に同行しなかった。

嫡男の光正は飛騨国飛騨高山藩主・金森重頼に預けられ、月俸百口の堪忍料が給され、天性寺に蟄居した。しかし、配所にて過ごすことわずか1年後の寛永10年(1633年)7月16日に病死した。これには自刃説や毒殺説も存在する。

次男の正良は藤枝姓を名乗り、母である忠広の側室・法乗院とともに真田氏に預けられていたが、父の後を追うように自刃した。これにより、加藤氏の後継者がなくなり、肥後国の領地は幕府によって収公され、加藤家は正式に断絶した。

娘の献珠院は、忠広の死から6年後に許され、叔母である瑤林院(忠広の姉で、徳川頼宣正室)のはからいで旗本・阿部正之の五男・阿部正重に嫁いだ。しかし、献珠院は約3年後、正重が家督を相続直後に32歳で死去した。

正良の死をもって加藤家は表向きは断絶したが、忠広の死の際に庄内藩に提出された覚書には、忠広と正応院の合葬願いの他にも「忠広の遺物を沼田にいる遺児男子一人、女子一人にやってほしい」と請願されており、証明は困難ながらも、忠広に子孫が続いた可能性は容認できるとされている。忠広は丸岡において2子を儲けた(熊太郎光秋、女子某)と言われているが、公にはできなかった。彼らの子孫は5000石相当の大庄屋である加藤与治左衛門(または与一左衛門)家として存続し、明治年間には屋敷へ明治天皇が行幸する栄誉にも浴している。この家系を最後に継いだ加藤セチ(1893年 - 1989年、日本人既婚女性初の理学博士号取得者)の死去により、その本家は山形県に、筆頭分家の加藤与忽左衛門家を始めとするその他の子孫は、山形県を中心に全国各地で家系を伝えた。

3.1. 系譜

- 父:加藤清正(1562年 - 1611年)

- 母:正応院(? - 1651年) - 玉目丹波守の娘

- 正室:崇法院(1602年 - 1656年) - 依姫、琴姫、徳川秀忠の養女、蒲生秀行の娘

- 長男:加藤光広(1614年 - 1633年) - 光正

- 側室:法乗院 - 2代目玉目丹波女

- 側室:しげ - 2代目玉目丹波女

- 生母不明の子女

- 男子:藤枝正良 - 清十郎

- 男子:加藤光秋 - 熊太郎

- 女子:亀姫 - 獻珠院、阿部正重室

4. 人物と逸話

加藤忠広には、その人物像を伝える様々な逸話が残されている。中には彼の愚かさを指摘するものもあるが、近年では研究によってその真偽が問われているものや、人間的な側面を示す話も伝えられている。

- 父の清正と異なり「暗愚だった」と伝えられている。ある夜、老臣の飯田直景を呼び出し、「わしは力を持ちたいと思う。十人力もあれば、重い鎧が2着は着られる。それならば矢や弾丸も決して通さないだろう」と述べた。これに対し飯田は「父君の清正公は薄い鎧を着て多くの合戦に出て、一度も怪我などされませんでした。それに用心しても運命次第で怪我などします。そのような力など必要ございません」と諫めたという。飯田は退出後「これでは加藤家も末よ」と嘆いたとされている(神沢杜口の『翁草』より)。

- 父の清正の遺骨を密かに丸岡へ移し、弔ったと伝えられている。また、庄内地方の一部で揚げられる「すみ凧」(赤丸に唐草模様)は、加藤家の蛇の目紋が忠広の配流によって伝わり残ったとする説がある。しかし、福田正秀の研究では、清正の遺体は浄池廟の地下深くに埋葬されており、加藤家改易後に肥後入りした細川忠利には家光から浄池廟保護の命令が出されていることから発掘はほぼ不可能であると指摘し、遺骨発見の経緯も作為に満ちていると反証している。

- 忠広には思いやりがあったとされる。庄内に流された際、この豆は西国では産しないからと、肥後時代に懇意にしていた知人に豆を贈ったという逸話がある。この豆はその後西国で広まり、忠広が農事に心をかけていたことを示す話となっている(広瀬旭荘の『九桂草堂随筆』より)。

5. 評価と遺産

加藤忠広は、その生涯を通じて日本史、特に江戸時代初期の大名統治において、その統治者としての限界と、封建社会が個人に与える政治的影響の大きさを象徴する存在として評価されている。

彼の軍事や外交における才能については明確な記述が少ないものの、英米の歴史書では父清正の遺産として、彼の治世において加藤氏が藩の安定と繁栄を維持したという見方も存在する。しかし、和文の歴史書では、彼の統治能力の欠如や藩内の混乱が改易の主要因とされており、その評価は厳しい。加藤家は清正時代に朝鮮出兵や天下普請などによる領国の疲弊を抱えており、忠広はそうした重い課題を背負っていた。しかし、年若い忠広は家臣団を統率しきれず、結果として藩内の紛争を激化させ、幕府からの介入を招くこととなった。

彼の改易は、徳川幕府が全国の大名を厳しく統制し、中央集権体制を確立していく過程において、かつての豊臣恩顧の大名がその地位を失う典型的な例の一つとして捉えられる。忠広の人生は、大名といえども幕府の意向と自身の統績能力が密接に結びついていた封建社会における、個人の限界と、政治的圧力による運命の変転を示すものとして、後世に多くの教訓と研究の対象となっている。