1. Biography and Career

大平修三は、木谷實門下での修業時代からプロとして成長し、数々のタイトルを獲得してその棋力を確立しました。特に「ハンマーパンチ」と称される剛腕な棋風は多くの棋士に影響を与え、晩年まで囲碁に情熱を注ぎ続けました。

1.1. Early Life and Education

大平修三は1930年3月16日に岐阜県で生まれた。小学校教師から専門棋士となった父の大平憲治五段から9歳で囲碁を学び、スパルタ教育を受けた。10歳の時、当時高名な棋士であった木谷實九段に岐阜で七子の指導碁を受け、翌1941年には三子で対局した。この対局がきっかけで木谷實の内弟子となり、神奈川県平塚市に移り住んだ。しかし、身体が弱かったため一旦郷里に戻るが、1945年初めに平塚に戻り、日本棋院の院生となった。その後、空襲が頻繁になったため再び岐阜に戻り、ほどなく終戦を迎えた。戦後、名古屋市で酒井康雄の手伝いをしながら棋道の研鑽を続けた。

1.2. Early Professional Career

1947年に日本棋院東海本部(現在の中部総本部の前身)でプロ初段に昇段し、同年中に二段へと昇進した。1949年には四段に昇段し、東京本院の大手合に参加するが、当時の規定により二段に格下げされた。しかし、1951年に再度四段に昇段し、東京に定住するようになる。

1952年には青年棋士選手権戦で準優勝し、翌1953年には同棋戦で優勝を果たした。同年には結婚も経験し、五段に昇段した。この頃、大平は加納嘉徳、加田克司とともに「戦後派新三羽烏」と呼ばれ、若手有望株として注目された。

1957年には首相杯争奪戦で準優勝し、1958年には最高位リーグ戦に参加するが、2勝5敗1ジゴの成績で陥落した。1960年には八段に昇段し、首相杯争奪戦で優勝を飾った。そして、1963年には囲碁界の最高段位である九段に到達した。

1.3. Peak Period and Major Achievements

大平修三のプロ棋士としての全盛期は、1960年代後半から1970年代にかけて訪れた。

1964年と1965年には、日本棋院第一位決定戦で棋界の第一人者であった坂田栄男に連続して挑戦するも、いずれも敗れた。しかし、これらの経験を通じて手応えを感じていたと語っている。

1966年、日本棋院選手権戦で再び坂田栄男に挑戦し、3勝1敗でタイトルを奪取した。以降、林海峰、山部俊郎、宮下秀洋を破って4連覇を達成し、「選手権男」の異名で知られるようになった。1967年の林海峰との挑戦手合は、昭和生まれの棋士同士による初のタイトル戦として注目を集めた。この連覇の間、大平は慢性中耳炎や痛風の痛みに苦しみながらも防衛を続けた。山部俊郎は、大平を丈和の再来と評し、この時期の大平については「力だけでなく明るさも備わってきた」と激賞した。1970年に石田芳夫にタイトルを奪われるが、1972年に石田に再挑戦してタイトルを奪還し、通算5期目の日本棋院選手権者となった。

1964年には第4期名人戦リーグに入り、4勝3敗で残留。翌年も4勝4敗の成績を残し、3期連続でリーグに在籍した。その後も1984年、1988年に名人リーグ入りを果たした。また、本因坊戦リーグにも4期在籍した。

1967年の第3回日生五人抜き勝抜戦(日生早碁シリーズ)では、坂田栄男が8人抜きを達成した後に大平が坂田を破ったところで、棋戦が終了した。

1977年には早碁選手権戦で優勝し、自身初の主要タイトルを獲得した。1990年にはIBM早碁オープン戦で準優勝の成績を残している。1992年の棋聖戦最高棋士決定戦ではベスト4に進出した。

1.4. Playing Style and Philosophy

大平修三の棋風は、その強烈な攻めから「ハンマーパンチ」と称された。前田陳爾によってこの異名が与えられ、大平に狙われた石は助からないとまで言われた。また、加藤正夫より前に「殺し屋」というあだ名で呼ばれたこともある。

しかし、大平自身は秀栄を尊敬しており、「守ってから攻める碁」「伸びて引く碁」を理想とし、自らの石を「取りに行く」という明確な意志はなかったと語っている。1973年の日本棋院選手権戦五番勝負第2局で、挑戦者坂田栄男の約40目にもなる大石を仕留めた碁は、彼の攻撃的な棋風を象徴する有名な一局として知られている。また、辺(へん)を重視する棋風とも評された。

自身の分析では、「中盤の戦いなら誰にも負けぬ、と密かな自信をもっている」「(その一方)序盤の感覚は相当甘い」と述べており、自己の長所と短所を客観的に認識していた。

1.5. Personal Life and Later Years

1953年に結婚した大平修三は、私生活では映画鑑賞、中日ドラゴンズのファン、吉川英治の読書を趣味としていた。

晩年には健康問題に直面した。1996年には大動脈瘤で手術を受け、4月から9月まで休場したが、復帰を果たした。翌1997年にも再び動脈瘤手術のため4月から10月まで休場し、再度の復帰を遂げた。しかし、1998年12月11日、心筋梗塞により逝去した。68歳没。

人柄の良さから「善人原器」とも評され、昭和一桁生まれの世代を代表する棋士の一人であった。プロ棋士としての生涯通算成績は、800勝456敗5ジゴである。晩年は神奈川県横浜市に住んでいた。

2. Major Titles and Records

大平修三は、青年棋士選手権戦や日本棋院選手権戦などで数々のタイトルを獲得しただけでなく、名人戦や本因坊戦のリーグ戦にも在籍し、棋道賞など多くの栄誉に輝きました。

2.1. Acquired Titles

大平修三が獲得した主要な公式タイトルは以下の通りである。

- 青年棋士選手権戦: 1953年

- 首相杯争奪戦: 1960年

- 日本棋院選手権戦: 1966年 - 1969年(4連覇)、1972年(通算5期)

- 早碁選手権戦: 1977年

2.2. Other Major Achievements and Runner-up Finishes

獲得タイトル以外にも、大平修三は以下の大会で優れた成績を残している。

- 青年棋士選手権戦 準優勝: 1952年

- 首相杯争奪戦 準優勝: 1957年

- 日本棋院第一位決定戦 挑戦者: 1964年、1965年、1968年

- 早碁選手権戦 準優勝: 1970年

- 天元戦 準優勝: 1976年

- NHK杯テレビ囲碁トーナメント 準優勝: 1978年

- IBM早碁オープン戦 準優勝: 1990年

- 棋聖戦 九段戦優勝: 1988年、1991年

- プロ十傑戦: 1974年 9位、1975年 10位

- 名人戦リーグ: 5期在籍

- 本因坊戦リーグ: 4期在籍

- 日中囲碁交流:

- 1984年: 劉小光に0勝2敗

- 1988年: 方天豊に1勝0敗

- 日中スーパー囲碁:

- 1987年: 劉小光に1勝、王群に1敗

- 1989年: 張文東に0勝1敗

2.3. Awards and Special Records

大平修三が個人的に達成した特筆すべき記録と受賞歴は以下の通りである。

- 棋道賞:

- 技能賞: 1972年、1975年、1984年、1987年

- 最高勝率賞: 1975年(17勝6敗、勝率.739)、1987年(31勝6敗、勝率.838)

- 連勝賞: 1987年(17連勝)

- 生涯通算成績: 800勝456敗5ジゴ

3. Representative Games

大平修三の囲碁の実力と棋風をよく示す代表的な対局として、1966年に行われた第13期日本棋院選手権戦挑戦手合五番勝負の第4局、坂田栄男選手権者との一戦が挙げられる。

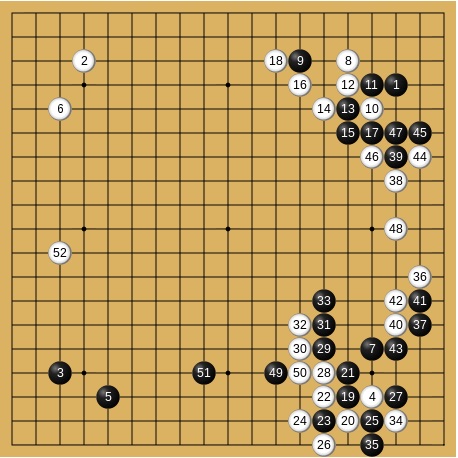

この対局は1966年1月26日・27日に行われた。大平はトーナメントで岩本薫、三輪芳郎、杉内雅男、藤沢朋斎、そして決勝で大竹英雄を破り、三度目のタイトル挑戦手合進出を果たしていた。1964年と1965年には日本棋院第一位決定戦で坂田に挑戦して敗れていたが、少しずつ手応えをつかんでおり、「第一位決定戦の善戦で、相手が誰であれそう簡単には負けないという気がしていた」と語っている。一方の坂田は、前年に林海峰に名人位を奪われたものの、本因坊戦では5連覇中、日本棋院選手権戦でも7連覇の後に2連覇中で、依然として棋界の第一人者であった。挑戦手合五番勝負の第1局は坂田が勝利したが、彼は「今度はイヤな予感がする」とも語ったという。第2局は、黒番の大平の攻めに坂田がシノギでコウ材の受け方を誤り、大平が1勝を返してタイとした。続く第3局も大平が連勝し、リードを奪った。

運命の第4局は、先番の大平が得意とするタスキ小目で始まった。しかし、右上隅での黒9の一間バサミからの定石選択が悪く、白の厚みが左上のシマリと呼応して好形となった。右下の定石から右辺を広げたが、白34、36が鋭い手で、白48まで右辺で収まり、白が優勢となった。

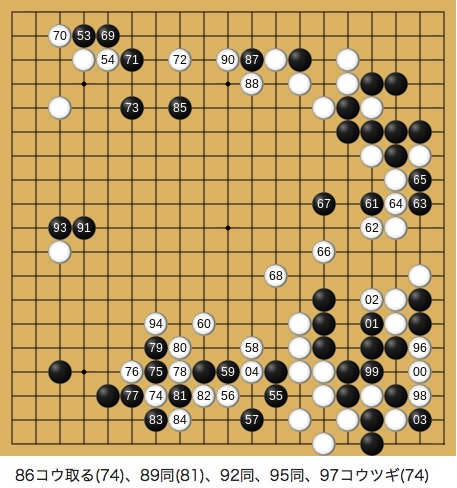

黒は非勢を意識し、右下の白の攻めを狙う黒51を選択。さらに61からカラミ攻めも狙うが、白66、68もシノギの好手で、薄い形ながら黒からの切断はぎりぎりで上手くいかない。黒は一旦59から73と大場を打つが、白74も鋭い打ち込みであった。白84のアテにツグのはひどい効かされだが、すぐに104にツイでコウにするのは、上辺黒への攻めをコウ材にされてよくないため、黒85と備え、難しいコウ争いとなった。コウ材作りの黒91に対し、白はコウ取りから94とさらにコウを大きくしていく。結局、白96のコウ材に黒は聞いていられず、右下との振り替わりとなった。

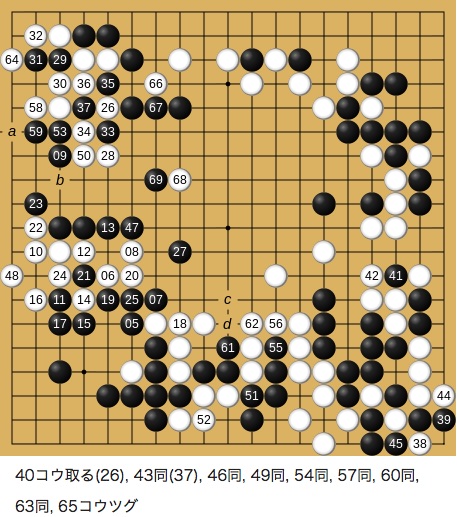

形勢は白有利ながらも差は縮まってきたが、左辺の戦いでの黒119がミスで、白が先手を取って126に回って優勢を拡大した。白128で一路上の133に打っていれば白勝ちであったが、黒133からのコウが必死の勝負手となった。白148でもコウを解消してしまえば、左辺白と上辺黒の振り替わりで白勝ちだった。黒153の切りの後、白164と謝ったのが敗着で、白a、黒b、白コウ取りから、黒c、白dの損コウを打たせてから、164に打っていれば白勝ちだった。実戦はここで黒の厚い半目勝負となり、その後差が開いて、264手まで黒3目半勝となった。双方後に引かない激戦を制し、大平は三度目の挑戦で初のメジャータイトル獲得を果たした。

4. Works

大平修三は囲碁に関する複数の著作を執筆している。

- 『大模様の焦点 (ゴ・スーパーブックス19)』日本棋院、1971年

- 『名局鑑賞室 (ゴ・スーパーブックス28)』日本棋院、1974年

- (復刊『名局鑑賞室 日本棋院アーカイブ 道策から秀策まで・江戸時代の碁 』日本棋院、2010年)

- 『道的・名人因碩 (日本囲碁大系4)』 筑摩書房、1976年

- 『怪腕 大平修三 (芸の探求シリーズ2)』日本棋院、1977年

- 『大平修三』(現代囲碁大系30)講談社、1983年

- 『大平詰碁120題』金園社、1978年

- 『辺の打ちこみ 烏鷺うろブックス』日本棋院、1989年

5. Evaluation and Influence

大平修三は、その強烈な棋風と誠実な人柄で囲碁界に大きな影響を与えた。

彼の攻撃的な棋風は「ハンマーパンチ」と形容され、相手の石を徹底的に攻め立てる様子から「殺し屋」という異名も持っていた。日本棋院選手権戦での4連覇という偉業から「選手権男」とも呼ばれ、タイトル戦での強さを示した。

山部俊郎は彼を「丈和の再来」と評し、その力量を高く評価した。また、タイトル防衛戦の苦しい状況下でも粘り強く打ち続けた精神力は多くの棋士やファンから尊敬を集めた。

晩年には病と闘いながらも復帰を果たすなど、その棋士としての姿勢は多くの人々に感銘を与えた。また、その温厚で誠実な人柄から「善人原器」とも呼ばれ、棋士仲間や関係者から深く愛された。

昭和一桁世代を代表する棋士の一人として、日本の囲碁界の発展に大きく貢献した。

6. Related Articles

- 木谷實

- 坂田栄男

- 石田芳夫

- 林海峰

- 山部俊郎

- 宮下秀洋

- 加藤正夫

- 本因坊丈和

- 本因坊秀栄

- 小山嘉代

- 日本棋院

- 囲碁

- 名人

- 本因坊

- 早碁選手権戦

- 棋聖

- 天元戦

- NHK杯テレビ囲碁トーナメント

- 中日ドラゴンズ

- 吉川英治