1. 即位までの背景

大彝震が第11代国王として即位するまでの渤海の政治的、社会的、対外的な状況は、祖父である宣王大仁秀の時代に大きく繁栄を遂げた渤海の基盤の上にありました。

宣王大仁秀の治世に先立ち、渤海は康王、定王、僖王、簡王と続く動乱の時代を経ていました。

康王(大嵩璘、在位:794年 - 809年)の時代、大彝震は大新徳の子として生まれました。康王は唐に使者を派遣し、渤海がかつての高句麗の領土を回復し、遼河を越える地域にまで支配権を広げたことを日本(桓武天皇、平城天皇、嵯峨天皇の時代)に宣言しました。これにより、渤海は松花江およびウスリー川流域、さらには日本海沿岸地域を支配下に置いたとされています。しかし、康王の治世後期である802年には、越喜靺鞨と虞婁靺麤の2部族が渤海北東国境で反乱を起こし、渤海は一時的に一部の領土を失いました。康王は奪還を試みましたが、失敗に終わり、最終的に軍を撤退させました。この期間、大彝震の祖父である大仁秀は805年から808年にかけて4度にわたり唐(唐憲宗)へ使者として派遣されています。809年に康王が崩御すると、その長男である大元瑜(だいげんゆ)が定王として即位しました。

定王(大元瑜、在位:809年 - 812年)は、永徳(えいとく)という年号を制定しました。彼は809年から811年にかけて、大彝震の従兄弟にあたる長男の大延真と、祖父にあたる大仁秀を3度にわたり唐(唐憲宗)へ朝貢使として派遣しました。810年には、渤海文王の第四王女である貞孝公主(792年死去)の遺骨が、現在の中国吉林省の龍頭山古墓群に埋葬されました。812年、定王が崩御すると、その弟である大言義が熙王として即位しました。長男の大延真はまだ幼かったため、叔父が王位を継承したと考えられています。

熙王(大言義、在位:812年 - 817年)は、朱雀(すじゃく)という年号を制定しました。彼は812年から816年にかけて、大彝震の従兄弟にあたる息子の大延俊と、祖父にあたる大仁秀を5度にわたり唐(唐憲宗)へ朝貢使として派遣しました。熙王は唐との活発な貿易を行い、多くの文化や統治制度を取り入れました。814年には仏像を唐に送っています。また、唐の反乱軍であった李師道や新羅の商人ジャミ夫人とも貿易を行いました。817年に熙王が崩御すると、その弟である大明忠が簡王として即位しました。

簡王(大明忠、在位:817年 - 818年)は、太始(たいし)という年号を制定し、泰氏を順穆皇后としました。彼は817年から818年にかけて、大彝震の祖父にあたる大仁秀を2度にわたり唐(唐憲宗)へ朝貢使として派遣しました。818年に簡王が崩御した際、男子がいなかったため、高句麗王室の分家にあたる大野勃(だいやぼつ、渤海高王の弟)の四世孫である大仁秀が渤海の国王として即位しました。これにより、大祚栄の直系による統治が終わり、大仁秀の系統が王位を継承することになりました。簡王の妻であった順穆皇后泰氏は順穆太后となりました。

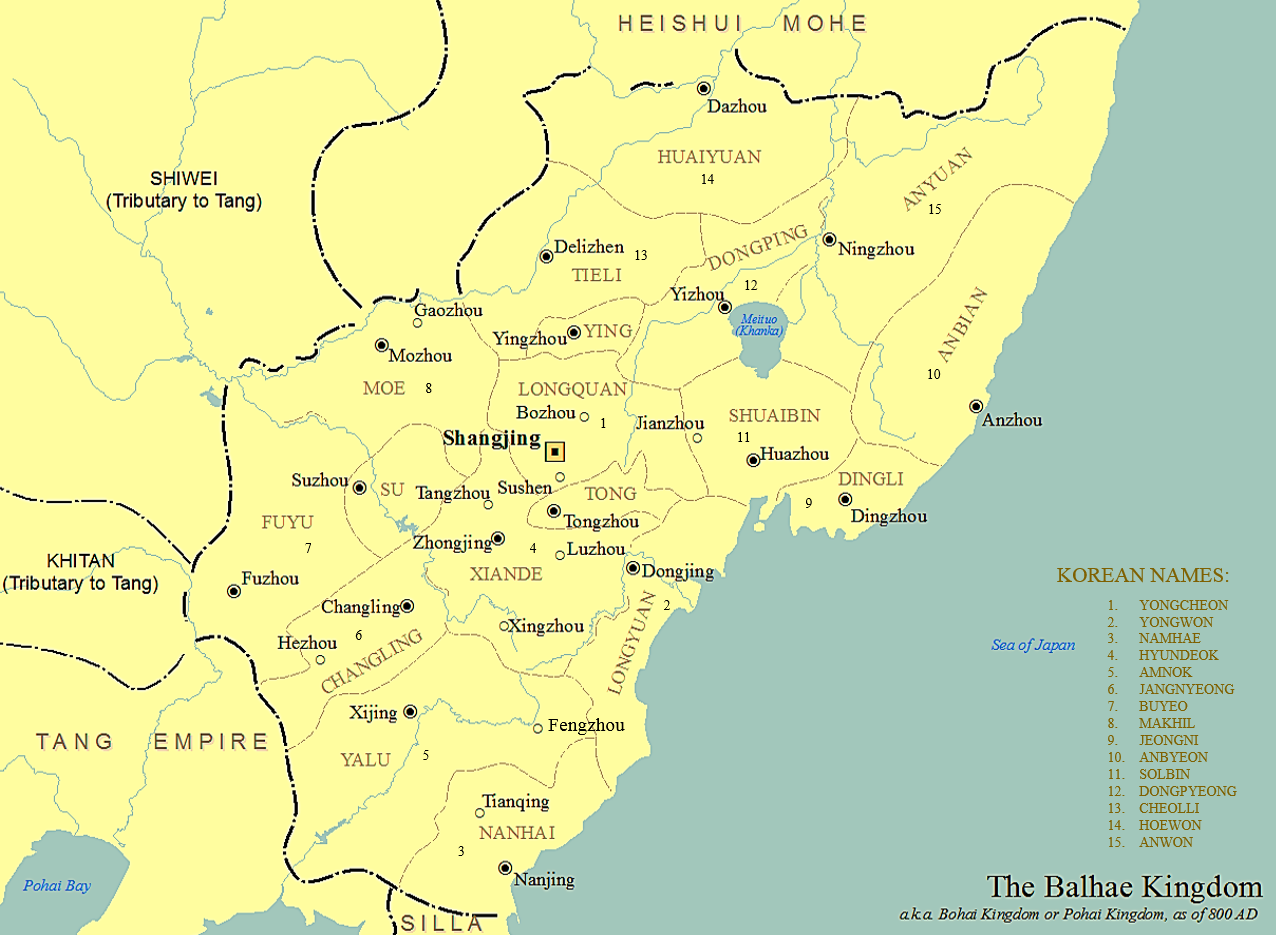

宣王(大仁秀、在位:818年 - 830年)は、建興(けんこう)という年号を制定しました。即位直後、鉄利靺鞨、虞婁靺鞨、越喜靺鞨(首領烏施可蒙)、黒水靺鞨の4部族が渤海北東国境を攻撃しましたが、宣王は軍を再編し、これを撃退しました。その後、宣王は積極的に領土を拡大し、北方の多くの靺鞨部族を統合しました。818年には鉄利靺鞨、虞婁靺鞨、越喜靺鞨を併合し、アムール川流域の他の部族も支配下に置きました。さらに、黒水靺鞨の領土の約3分の2を占領しました。宣王は渤海を18の府に分割しました。818年末には、遼東の小高句麗と南方の新羅(新羅興徳王)を攻撃しましたが、両国は渤海軍を撃退しました。

830年の渤海の地図を見ると、その領土は現在の朝鮮半島の総面積の約2.2倍から2.8倍に及ぶ広大なものでした。唐は渤海を「海東盛国」(東海の繁栄した国)と称し、その存在と強大さを認めました。渤海は経済と文化の発展にも注力し、遠くペルシャとの交易も行われました。最盛期には、およそ1300 kmも離れた遠方諸国も渤海との交易を望み、その保護を求めるほどでした。渤海の都、龍原府の東京城は、当時世界的な都市として繁栄しました。

宣王は在位12年の間に5度、日本(嵯峨天皇、淳和天皇)に使者を派遣し、外交関係と貿易ルートを確立しました。日本側は渤海からの使節団の受け入れが負担になるため、頻度を減らすよう要請しましたが、渤海と日本海を経由する貿易ルートは日本にとって最も重要な交易ルートの一つとなり、渤海は日本の重要な貿易相手国となりました。

819年には、小高句麗を征服する遠征を開始し、多くの城を占領して南の南海府と鴨緑府に編入しました。また、新羅の北の国境も攻撃しました。820年には遼東の小高句麗を滅ぼし、その領土を渤海の19番目の府である遼東府に編入しました。宣王は南方向への領土拡大も命じ、新羅(興徳王)の南部国境の一部を占領し、その地を渤海の南海府に編入しました。渤海の圧力により、新羅は712年から北の国境に城壁を築き、軍隊を常時配置する体制を整える必要がありました。

当時、海賊の李道刑と廉丈が新羅と唐の間を行き交う船舶を略奪していました。李道刑は略奪品を渤海(宣王)の鴨緑府の西京と取引していました。宣王もまた、新羅の商人ジャミ夫人と頻繁に貿易を行い、824年にはジャミ夫人が李道刑を渤海(宣王)の龍泉府の上京(現在の中国黒竜江省寧安市)に紹介し、武器、馬、食料の取引を開始しました。

世子であった大新徳(大彝震の父)は宣王より先に死去していたため、宣王は嫡孫である大彝震を自身の後継者に指名しました。830年、簡王の妻であった順穆太后(宣王の甥嫁、大彝震の大叔母)が死去し、宣王は彼女を龍頭山古墓群に埋葬しました。同年、宣王が70歳を超えて崩御すると、約30歳であった嫡孫の大彝震が即位し、第11代国王となりました。

2. 治世

大彝震の治世は、渤海が「海東盛国」と称されるほどの最盛期を迎え、国内政策の整備と活発な対外関係が特徴でした。

大彝震は830年に即位すると、年号を咸和かんわ中国語と改元しました。彼は在位期間中、中央集権体制の強化と軍事組織の発展に尽力しました。

2.1. 国内政策

大彝震の治世における国内政策は、国家の安定と繁栄を追求するものでした。

2.1.1. 行政・制度改革

大彝震は、唐の制度を模範としつつ、渤海の状況に合わせた行政システムを確立しました。彼は中央集権的な統治機構を強化し、地方行政体制として「5京15府62州」の体制を整備しました。これは、唐の三省六部制に倣ったものであり、行政文書には漢字を使用しましたが、公用語は高句麗語でした。850年にはこの地方行政システムが完成しています。

また、834年の記録には、大彝震が最高の皇帝(国王)であり、その下に19の府を治める19の「大王」がいたと記されています。これらの大王たちは、高氏、張氏、楊氏、竇氏、烏氏、李氏の6つの有力な氏族出身でした。それぞれの氏族が3つの府を統治し、都である上京を擁する龍泉府は、渤海の王室である大氏が直接統治していました。この体制は、渤海の統治がいかに中央集権的でありながらも、地方の有力氏族に一定の権限を与えていたかを示しています。

2.1.2. 軍事改革

軍事面では、大彝震は募兵制を導入し、常備軍を編成しました。『旧唐書』には、渤海の軍制として左右神策軍、左右三軍、そして120司が設置されたことが記録されています。中央軍は10の「衛」で構成され、そのうち左右猛賁衛は精鋭部隊でした。各衛は宮殿や首都の防衛、あるいは王室の護衛など、特定の責任を負っていました。また、地方には19の府に武装兵力が配備され、全域の防衛体制が強化されました。

2.1.3. 文化・経済振興

大彝震は、文化の発展と経済の活性化にも力を入れました。彼は唐の文化を積極的に受容し、多くの留学生を唐へ派遣しました。その中には、唐の科挙に合格する者もおり、渤海の学問水準の高さを示しています。

また、渤海はかつての高句麗と同様に仏教を重視し、保護しました。経済面では、農業、畜産業、水産業を奨励し、国の経済発展を促進しました。834年に制作された仏教浮彫が日本の大原美術館に所蔵されており、大彝震の治世における文化活動の一端を垣間見ることができます。

2.2. 対外関係

大彝震の治世における渤海の対外関係は、周辺諸国との活発な交流と、時として紛争を伴う複雑なものでした。

2.2.1. 唐との関係

大彝震は唐との朝貢および冊封関係を維持し、文化交流を深めました。彼は830年から844年にかけて、唐文宗には12回、唐武宗には4回、合計16回にわたって唐へ使者を派遣しました。831年には、唐文宗が使者を派遣し、大彝震を渤海国王として正式に冊封しています。

831年には、大彝震の息子である大明俊(だいめいしゅん)らが唐へ使者として派遣されました。また、832年には、唐から冊命が下されたことへの感謝の使者として、渤海の同中書門下平章事であった高宝英(こうほうえい)らが唐へ送られ、3人の留学生も同行しました。この留学生たちは長安に送られて学問を修め、先に派遣されていた3人の留学生は渤海へ帰国しました。同年2月には、王子の大先晟(だいせんせい)ら6人が使者として唐へ派遣されています。

『旧唐書』によると、その後、何らかの理由で渤海は唐への朝貢を中断したとされていますが、『新唐書』では大玄錫が唐の唐懿宗の時代に3度使者を派遣したと記録されており、両史書の間で食い違いが見られます。

833年の秋には、中国北京の徳勝門外で出土した張建章の墓誌によると、渤海は賓客司賓卿の賀守謙らを唐の幽州に派遣しました。幽州府はこれに応じ、安次県尉の張建章を臨時の瀛州司馬として赤服を着せ、渤海への返礼使として派遣しました。834年9月、張建章一行は2隻の船で渤海の上京に到着し、大彝震は彼らを厚くもてなし、翌年帰国させました。張建章一行が幽州へ帰還する際、大彝震は盛大な宴を開き、多くの品物、宝器、名馬、紋様のある獣皮などを贈って見送ったと記されています。彼らは835年8月に幽州へ帰還しました。

2.2.2. 周辺民族および新羅との関係

大彝震の治世における周辺民族との関係は、主に黒水靺鞨との紛争に集中していました。831年末、渤海の北東部に位置する黒水靺鞨が、安遠府、懐遠府、鉄利府、莫頡府の4方面から渤海領に侵攻しました。懐遠府の達州(現在の中国黒竜江省同江市)、鉄利府の徳里鎮(現在の中国黒竜江省依蘭県)、莫頡府の莫州(現在の中国黒竜江省阿城区)の3つの首府が黒水靺鞨軍に包囲されました。これに対し、832年に大彝震は4つの軍団を派遣し、それぞれ莫頡府、鉄利府、懐遠府、安遠府の黒水靺鞨軍を撃退し、渤海領から追放しました。

836年、新羅の興徳王が崩御すると、新羅では王位継承を巡る混乱が発生しました。時の宰相であった金均貞は当然の如く王位を継承する立場にありましたが、金悌隆(新羅興徳王の甥、後の僖康王)は、金明(後の閔哀王)が暗殺された後も生存していることを知り、貴族たちを集めて金均貞とその息子金祐徴(後の神武王)に対抗する動きを見せました。これにより、金悌隆と叔父の金均貞の間で権力争いが勃発しました。金祐徴は金悌隆とその支持者たちを説得し、父の金均貞の即位を支持させようと試みましたが、和白会議の結果、金均貞が新羅の新国王に選出され、即位式の日取りが決定されました。この知らせは張保皐の拠点である清海鎮にも伝わり、張保皐は鄭年、崔武昌、趙奨堅、張晟弼を率いて金城(新羅の都)へ向かい、玉璽を金祐徴に手渡しました。玉璽の引き渡しを終えた張保皐は、金均貞の即位式に参加することなく全軍を率いて清海鎮へ帰還しました。

翌日、金均貞の即位式が執り行われました。太子金祐徴、金陽、金応順、廉丈、張達治、白河らが金城の宮廷へ護衛を務めました。しかし、ここで新羅の商人であったジャミ夫人が、大彝震の渤海軍と金悌隆の新羅軍、そして自身の護衛を率いて金城へ向かい、金均貞の即位式を襲撃しました。金均貞は即位式を終える前に殺害されたため、新羅の歴史では彼を正式な国王とは認めていません。金祐徴と金陽は負傷しました。この時、張保皐は、旗印のない見慣れない軍が金城へ向かっているのを見て、全軍を率いて金城へ引き返し、金祐徴を救出して清海鎮へ連れて帰りました。金陽、廉丈、張達治、白河も金城から逃亡しました。趙奨堅は金城に入り、金祐徴の子である金慶膺(後の文聖王)を連れて清海鎮へ向かいました。

ジャミ夫人は金悌隆、金利弘、そして渤海軍とともに、金明(閔哀王)を新羅の金城にある皇宮へ導きました。その後、金明はジャミ夫人の提案を受け入れ、金均貞と対立していた金悌隆を新羅国王に擁立しました。これが僖康王です。その後、渤海軍は大彝震の渤海へと撤退しました。この事件は、渤海が新羅の内部の権力闘争に深く介入したことを示しており、周辺国への影響力を行使した例として重要です。

2.2.3. 貿易・文化交流

大彝震の治世において、渤海は唐(唐文宗、唐武宗、唐宣宗)、新羅(興徳王、僖康王、閔哀王、神武王、文聖王、憲安王)、契丹(昭古可汗、耶瀾可汗)、そして日本(淳和天皇、仁明天皇、文徳天皇)との間で活発な貿易と文化交流を行いました。これにより、渤海は国際的な関係を広げ、「海東盛国」としての地位を確立しました。

3. 家族

大彝震の家族構成は以下の通りです。

- 祖父:宣王(大仁秀、在位:818年 - 830年)

- 父:大新徳(だいしんとく)

- 大彝震

- 王子:大明訓(だいめいくん)

- 王子:大明俊(だいめいしゅん)

- 王子:大光晟(だいこうせい、別名:大先晟(だいせんせい))

- 王子:大昌輝(だいしょうき)

- 王子:大延廣(だいえんこう)

- 王子:大立萼(だいりつがく)

- 弟:大虔晃(だいけんこう、後の第12代国王、在位:857年 - 872年)

- 大彝震

- 父:大新徳(だいしんとく)

4. 死と継承

大彝震は857年に崩御したとも、858年2月に崩御したとも伝えられています。彼の治世は約27年間続きました。大彝震には6人の王子がいましたが、そのいずれもが王位を継承することなく、彼の死後、弟の大虔晃(だいけんこう)が第12代国王として即位しました。大虔晃は当時、渤海の二省六部を統括し、宮廷の実務を管理するなど、非常に強い影響力を持っていたとされています。

大彝震の王子たちの中には、大昌輝のように唐へ使者として頻繁に派遣され、外交に習熟していた者もいましたが、国家の統治には不向きであった可能性があります。一方で、他の5人の王子たちは王位継承の資格を持っていたにもかかわらず、大虔晃が即位したことは、後の歴史家によって軍事クーデターであった可能性が指摘されています。このような権力移行は、当時の渤海における政治的安定性の裏に隠された権力闘争を示唆しています。

5. 歴史的評価

大彝震は、渤海の歴史において最も繁栄した時期を築き上げた国王の一人として高く評価されています。彼の治世は、祖父である宣王の「海東盛国」としての基盤をさらに強化し、渤海を名実ともに北東アジアの強大国へと発展させました。中央集権的な行政システムの整備、軍事力の強化、そして唐、日本、新羅、契丹などとの活発な外交と貿易は、渤海の政治的安定と経済的繁栄に大きく貢献しました。特に唐からの文化受容は、渤海の学問と芸術の発展を促し、多くの留学生が唐の科挙に合格するほどの水準に達しました。

しかし、その一方で、新羅の王位継承問題への介入や、黒水靺鞨との紛争といった対外的な行動は、周辺民族や国家に影響を与えた側面もあります。また、自身の王子たちが王位を継がず、弟の大虔晃が即位した経緯については、後世の歴史家から軍事クーデターの可能性が指摘されており、渤海の最盛期における権力移行の複雑な側面が議論の対象となっています。全体として、大彝震の治世は、渤海が内外でその力を最大限に発揮した時期であり、その業績は渤海史における重要な転換点として位置づけられています。