1. 概要

太田雄蔵(おおた ゆうぞう、文化4年(1807年) - 安政3年4月24日(1856年))は、江戸時代後期の囲碁棋士である。本名は川原卯之助(かわはら うのすけ)。江戸の商家に生まれ、幼くして安井門下に入り、七段上手まで昇進した。当時の囲碁界で「気合いがよく華麗な碁」と評される独特の棋風を持ち、伊藤松和、安井算知 (俊哲)、阪口仙得と共に「天保四傑」の一人に数えられた。特に、当時最強と目された本因坊秀策との間で繰り広げられた「三十番碁」は彼の囲碁人生において最も著名な対局であり、その中の第23局は「太田雄蔵畢生の傑局」と称される。また、当時の慣例であった剃髪や御城碁への出仕を伴わずに七段昇段が認められた、異例の経歴を持つ棋士としても知られる。

2. 生涯

太田雄蔵は、その生涯において数々の改名を経ながら、囲碁棋士としての道を歩んだ。幼少期から囲碁の才能を示し、安井家での厳しい修業を経て、全国各地での対局を通じて棋力を磨いた。

2.1. 生い立ちと家族

太田雄蔵は文化4年(1807年)に江戸の商家に生まれた。幼名は川原卯之助(かわはら うのすけ)。生涯を通じて太田卯之助、太田良輔と改名し、最終的に太田雄蔵と名乗った。号は一石庵爛柯。彼の生家については、横山町の商家であったとする説や、本町の丁字屋という糸屋であったとする説がある。幼い頃に安井門下に入り、後に八世安井知得仙知の二女を妻とした。彼の父は商人であった。

2.2. 修業と初期のキャリア

安井門下で囲碁の修業に励み、3歳年下の弟弟子である安井算知 (俊哲)(安井算知俊哲)と競い合いながら棋力を向上させた。天保4年(1833年)から天保8年(1837年)にかけて、名古屋、京都、大阪、九州各地へ対局のために遠征し、その棋譜を残した。これらの少年時代からこの時期までの対局記録は、天保10年(1839年)から天保12年(1841年)にかけて『西征手談(上下巻)』として刊行された。

3. 囲碁棋士としての経歴

太田雄蔵は、その卓越した棋力と独特の棋風により、当時の囲碁界で注目される存在であった。特に、当時の慣例を破る異例の昇段は、その実力が広く認められていた証拠である。

3.1. 昇段と異例の昇進

太田雄蔵は天保9年(1838年)に六段に進んだ。その後、嘉永元年(1848年)には、伊藤松和、林柏栄門入とともに七段へと昇進した。当時の囲碁界では、七段に昇段した棋士は剃髪し、幕府主催の御城碁に出仕して扶持を受けるのが通例であり、棋士にとっての大きな目標であった。しかし、雄蔵は美男子であったため剃髪を嫌ったとされ、また御城碁には一度も出仕しなかった。これは異例の昇段であり、当時の慣例を破るものであった。彼の棋力が群を抜いて優れていたため、囲碁界での議論の末、御城碁への出仕や剃髪なしでの七段昇段が特別に認められた。これは史上初の出来事であった。この異例の昇段により、彼の名は広く知られるようになったが、本因坊秀策と出会うまでは、現在の彼ほどの知名度はなかった。

3.2. 棋風と特徴

太田雄蔵の棋風は「気合いがよく華麗な碁」と評された。彼は高目や目外しといった独特の布石を多用し、柔軟で華やかな打ち回しを見せた。特に、振り替わりが多いことで知られ、その石さばきは現代の棋士からも高く評価されている。

3.3. 「天保四傑」

太田雄蔵は、同時代の有力棋士である伊藤松和、安井算知 (俊哲)、そして阪口仙得と共に「天保四傑」と称された。彼らは当時の囲碁界を代表する存在であり、その中でも雄蔵は独特の棋風と実力で一目置かれていた。

4. 主要な対局とライバル関係

太田雄蔵の囲碁人生において、最も注目されるのはやはり本因坊秀策との対局である。年齢差を超えた友情と、互いの棋力を高め合ったライバル関係は、後世に語り継がれる伝説となった。

4.1. 本因坊秀策との関係

本因坊秀策との初めての対局は、天保13年(1842年)6月に行われた。当時、雄蔵は35歳で六段、一方の秀策はわずか13歳で二段であった。この初手合は雄蔵の二子局勝ちであった。この夏だけで両者は11局を打ち、秀策が7勝3敗1ジゴという成績を収めた。その後、秀策が連勝を重ねた時期もあったが、雄蔵も持ち直し、互いに1日に2局打つほど親密な関係を築いた。彼らは単なるライバルではなく、むしろ親しい友人として交流し、雄蔵は一時秀策の師となることも検討されたほどであった。秀策が雄蔵に対し互先(ハンディなし)で打てるようになるまでには、初対局から4年の歳月を要した。全体で互先になるまでに約50局を打っている。

4.2. 秀策との三十番碁

嘉永6年(1853年)、江戸の屋敷に安井算知 (俊哲)、伊藤松和、阪口仙得、服部正徹、そして太田雄蔵といった棋士たちが集まり、当時最強と目されていた秀策の話題となった。他の棋士たちが口々に秀策の実力を認める中、雄蔵は当時秀策と互先で2勝2敗2打ち掛けであったことから、その意見に同調できないと発言した。この話を聞いた当時の著名な碁の支援者である旗本赤井五郎作が発起人となり、雄蔵と秀策の間で異例の「三十番碁」が開催されることになった。

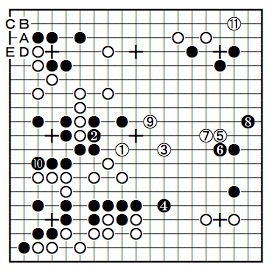

対局は嘉永6年(1853年)に始まった。当時、雄蔵は46歳で七段、秀策は24歳で六段であった。対局は通常の十番碁よりも早い週に一度のペースで行われた。雄蔵は序盤善戦し、11局目までは優位に進めたが、その後秀策が巻き返し、17局目までには6勝10敗1ジゴと4局差で追い込まれ、雄蔵は先相先に打ち込まれた。21局目は7月に打たれたが、22局目は同年10月まで間が空いた(理由は不明)。22局目は雄蔵の自宅で打たれたが、これは中立の場所で打たれることが多かった他の対局とは異なっていた。この局も雄蔵が敗れたため、対局場所は再び中立の場所に変更された。

そして、この三十番碁の中でも特に有名なのが第23局である。この対局は嘉永6年(1853年)11月5日から28日にかけて打たれ、約24時間にも及ぶ激戦の末、白番の雄蔵がジゴ(引き分け)とした。この白番でのジゴは、雄蔵が窮地を脱する大きな成果であり、秀策の御城碁出仕と合わせて、この対局を中断する口実となったとも言われている。秀策は第23局を終えて、「恐らくは太田氏畢生の傑局とならん」と評しており、雄蔵自身もこの対局を「太田雄蔵畢生の傑作」と称した。この一局が、雄蔵の囲碁人生における名声を確立したと言える。三十番碁の終了からわずか2年後に雄蔵は死去した。

4.3. 本因坊秀和との対局

太田雄蔵は、本因坊秀和とも数多くの対局を重ねた。両者の間には約140局もの棋譜が残されており、互先から始まり、その後雄蔵が先相先や定先で打つなど、様々なハンディキャップで対局が行われた。天保14年(1843年)に、既に七段であった秀和との先合先白番でジゴとした碁は、雄蔵の佳作として知られている。

5. 著作

太田雄蔵は、自身の対局記録をまとめた棋譜集を複数刊行しており、これらは彼の棋風や当時の囲碁の状況を知る上で貴重な資料となっている。

5.1. 棋譜集

太田雄蔵の主要な棋譜集には以下のものがある。

- 『西征手談(上下巻)』: 天保10年(1839年)、天保12年(1841年)刊行。少年時代から全国各地への対局遠征までの棋譜をまとめたもの。1979年には「囲碁名著選集6」として池田書店から再刊されている。

- 『六石集』: 天保13年(1842年)以降の打碁集として、嘉永元年(1848年)に刊行された。

- 『斧之柄伝記』: 彼の打碁を集めた棋譜集。

6. 評価

太田雄蔵は、同時代の棋士たちから高い評価を受けていただけでなく、現代の囲碁界においてもその功績と棋風が再評価されている。

6.1. 同時代の評価

本因坊秀策は、天保四傑の中でも雄蔵を特に高く評価しており、「雄蔵が芸、毫厘の力勝れり」と、その実力がわずかながらも優れていると称賛した。ただし、阪口仙得に対しては先相先のままなど、対戦成績では必ずしも圧倒的な好成績を残していたわけではない。しかし、22歳も年下でまさに日の出の勢いであった棋聖秀策に対し、初老に近い年齢の雄蔵が三十番碁の序盤で互先で持ちこたえ、さらに畢生の一局を打ってジゴに持ち込んだ実力は、当時から高く評価されていた。

6.2. 現代における再評価

現代の囲碁界においても、太田雄蔵はその独特の棋風と対局内容から再評価が進んでいる。例えば、藤沢秀行名誉棋聖など、多くの現代棋士が好きな棋士として雄蔵の名を挙げることは少なくない。彼の柔軟で華麗な打ち回しは、現代の囲碁理論にも通じるものがあるとして、研究の対象となっている。

7. 囲碁への影響と遺産

太田雄蔵は、その革新的な棋風と実戦を通じて、後世の囲碁の発展に具体的な貢献を残した。

7.1. 理論と実戦への貢献

太田雄蔵は、高目や目外しといった布石を多用し、特に目外し定石の一つである「白A、黒B、白C」と進む形は、彼が対秀策戦で打ち出したとされる。このような具体的な定石の開拓は、後世の棋士の戦術に大きな影響を与えた。彼の柔軟な石さばきと華やかな棋風は、現代の囲碁においてもその価値が再認識され、多くの棋士に影響を与え続けている。

8. 死去

太田雄蔵は、安政3年3月20日(1856年4月24日)に死去した。彼は晩年、越後地方を遊歴しており、その地で客死した。具体的には、高田の旅宿梶屋敷で亡くなったとされている。これにより、彼は「天保四傑」の中で最も早く世を去った棋士となった。